◎ Kern Aarau (ケルン・アーラウ) SWITAR 50mm/f1.8 AR《初期型》(ALPA)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するもでるは、スイスは

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するもでるは、スイスは

Kern Aarau製標準レンズ・・・・、

『SWITAR 50mm/f1.8 AR《初期型》(ALPA)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、当時のKern Aarau製標準レンズ域「50㎜/f1.8〜50㎜/f1.9」だけでカウントすると8本目にあたりますが、今回扱った「初期型」は初めての扱いです。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

当方で今まで扱ってきた「SWITARシリーズ」は、鏡胴のマウント部直前にシャッターボタンが付随するタイプばかりでしたので、今回扱った「初期型」の存在をスッカリ失念しており、まるで忘却の彼方に飛んでいました(汗)

従って今回のオーバーホール/修理ご依頼を賜った際もまるで勘違いしたまま承っており、届いた荷物を開けた時オールドレンズをくるんでいる包の大きさを見て、とてもシャッターボタンが付随するように見えず何が届いたのか少々焦りつつも、開封すると「おぉ〜ッ!」と唸ってしまったほどです(笑)

今まで扱ってきたシャッターボタン付タイプの実装光学系を、そのモデルバリエーション別にさんざん実測してきた経緯があっただけに、当時は「いつの日にか是非初期型も扱ってみたいものだ」と思っていましたが、いつのまにか記憶から消えていました (要はそれほど高嶺の花だったと言う意味です)(笑)

・・もう一度、本当にこのような機会を与えて下さり、ありがとう御座います!(涙)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kern Aarau (ケルン・アーラウ) 社はスイスの老舗光学メーカーです。スイスなので現在でも凡そ人口の80%がドイツ語を主体的に話しています。日本語に翻訳すると「ケルン」になりますが、ドイツ語のネイティブ発音では「ケアン」と聞こえかねないくらい「R」の発音は明確に聞こえません(笑)

Kern Aarau (ケルン・アーラウ) 社はスイスの老舗光学メーカーです。スイスなので現在でも凡そ人口の80%がドイツ語を主体的に話しています。日本語に翻訳すると「ケルン」になりますが、ドイツ語のネイティブ発音では「ケアン」と聞こえかねないくらい「R」の発音は明確に聞こえません(笑)

←左写真は、1920年Aarau市のSchachen (シャッヘン) 地区に

←左写真は、1920年Aarau市のSchachen (シャッヘン) 地区に

新しく造られた製産工場と中庭の全景写真です。社屋の外壁を見ると「Kern & Co. A.G.」表記になっています。さらにこの写真でご案内したいのは、その社名の直下に掲げられている「MECHANIK OPTIK

(機械光学)」との表記です。実は1819年の創業時から、光学関係の開発/製産を行っていた会社ではなかったのです!(驚)

創業当初は設計図面を引く際に使うコンパスの開発/製産からスタートしていますから、主体的に造っていたのは図面を引く時に使う工具類でした。

創業当初は設計図面を引く際に使うコンパスの開発/製産からスタートしていますから、主体的に造っていたのは図面を引く時に使う工具類でした。

その当時の従業員数は50人程度だったようです。左写真のシャッヘン地区に工場新設の頃には100人を超えていたようで、開発する製品も広がっています。

その後1900年代に入り測地用器具の他、測距儀、経緯儀や六分儀などまで製品開発を進めています。それで上左写真のシャッヘン地区新設工場の外壁に「機械光学」の名称が初めて付随するようになっていた経緯になります。

その後1900年代に入り測地用器具の他、測距儀、経緯儀や六分儀などまで製品開発を進めています。それで上左写真のシャッヘン地区新設工場の外壁に「機械光学」の名称が初めて付随するようになっていた経緯になります。

つまり光学機器類の製品開発に着手し始めたのは1920年前後からのようです。

さらに第一次世界大戦後の経済不況時には経営危機にも遭遇するものの、ようやくこの段階で本格的な光学製品への触手が伸び始めます。その前段でその道筋を描いた製品が軍用双眼鏡の開発です。

さらに第一次世界大戦後の経済不況時には経営危機にも遭遇するものの、ようやくこの段階で本格的な光学製品への触手が伸び始めます。その前段でその道筋を描いた製品が軍用双眼鏡の開発です。

右写真は1952年製の軍用双眼鏡ですが、現在も相変わらずスイス軍向けに供給を続けているようです (もちろん民生向けの光学機器も合わせて造っている)。

←変わって左写真は現在の同地区に未だに顕在する社屋の全景写真であり、中庭に立つ建物までまるでそのまま健在しています!(涙)

←変わって左写真は現在の同地区に未だに顕在する社屋の全景写真であり、中庭に立つ建物までまるでそのまま健在しています!(涙)

工場施設群の中の一部の建物は、現在は賃貸に出されているようです。

工場施設群の中の一部の建物は、現在は賃貸に出されているようです。

冬が寒いのでちゃんとヒートパネルまで完備していますね(笑) 白を基調としたとても落ち着いた中にもオシャレな印象です。右の写真を見ると窓の向こうが中庭なのも分かります。

話を戻してシャッヘン工場の新設の後に本格的になったのが、ようやく登場する写真撮影用の光学製品の開発/製産です。

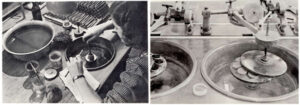

←左写真は当時の作業風景で、光学硝子研削 (左) に光学ガラスレンズのポリッシング/光学研磨 (右) です。簡単に言えば荒削り (左) と仕上げ研磨 (右) みたいなイメージでしょうか(笑)

←左写真は当時の作業風景で、光学硝子研削 (左) に光学ガラスレンズのポリッシング/光学研磨 (右) です。簡単に言えば荒削り (左) と仕上げ研磨 (右) みたいなイメージでしょうか(笑)

この時にKern Aarauで一番最初に光学事業部を開設したのは、1925年に入社してきた「Walther Zchokke (ヴァルター・ツォッケ)」氏で、Steinheil München (シュタインハイル・ミュンヘン) 社でインターン実績を積んだ後、C. P. Görz (ゲルツ) 社でハイパルゴンやダゴールレンズを発明した、彼の有名な「Emil von Hoegh (エミール・フォン=フーグ)」氏に師事

した数学者です (ドイツ語ではHoeghはフーフではなく、フーグの発音になります)。

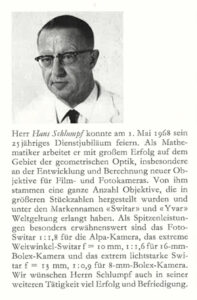

そしてその後輩として1942年に入社してきた2人が、今回扱うモデルの発明者でもある「Walter Lotomar (ヴァルター・ロトマー)」氏と「Hans Schlumpf (ハンス・シュロムフ)(㊧)」氏です。

そしてその後輩として1942年に入社してきた2人が、今回扱うモデルの発明者でもある「Walter Lotomar (ヴァルター・ロトマー)」氏と「Hans Schlumpf (ハンス・シュロムフ)(㊧)」氏です。

←左の写真はHans Schlump氏です。

巷の解説ではHans Schlumpf氏だけが今回扱った「SWITAR 50mm/f1.8」の開発者と語られていますが、実際はその前に同僚だったWalter Lotomar氏との共同開発で手掛けた「シネ向けDマウントレンズ」からの延長線上に、今回のモデルの発明概念が位置していることを知りました!(驚)

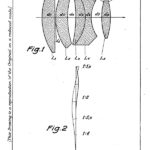

㊧:『GB595422 (1944-03-13)』英国内務省宛て出願

→ Walter Lotomar氏がチーフになって開発

㊥:『US2536508 (1945-06-30)』米国特許庁宛て出願

→ Walter Lotomar氏がチーフになって開発

㊨:『CH361673 (1958-10-20)』スイス特許庁宛て出願

→ Hans Schlumpf氏がチーフになって開発

これらのレンズは全てシネレンズで「Dマウント規格」です。しかし今回扱ったモデルに通じる開発概念が、これらの特許出願申請書内記述には数多く探索できます(汗)

㊧:Kern-Paillard C SWITAR 25mm/f1.4 (D)

㊥:Kern-Paillard MACRO-SWITAR 36mm/f1.4 (D)

㊨:Kern-Paillard SWITAR 13mm/f0.9 (D)

・・こんな感じです。

上に挙げたシネレンズのモデル銘は、一つ前の特許出願申請書を基に製品化したのではないかと考えられる製品群を羅列していますから、必ずしも合致している光学設計ではありません。その良い例が㊧のモデル銘で以前に扱いがある為、リンクを貼り付けてありますが、実装していた光学系は特許出願申請書内掲載構成図の4群5枚ではなく「4群6枚」でした(汗)

もしかしたら戦後すぐに製産したモデルの中には、まさにこの光学設計だった製品があるのかも知れませんが、シネレンズは数が多くて当方には分かりません(笑)

・・基本的に、当方ではシネレンズを扱いません。

その理由は至って簡単で、オールドレンズのような「原理原則」が通用しない世界だからです(怖) シネレンズは周辺域の収差補正にこだわる必要がないので、光軸中心の画を最優先に設計する結果、その製品設計には「何でもあり」だからです・・要は「こうなるだろう」が通用しないので、当方の技術スキルではまるで追いつけません!(怖)

また㊨のモデルは、今回扱ったモデルを開発後に発明したHans Schlumpf氏の案件で、開放f値:f0.9と言う高写力で製品化しており、もの凄いです!(驚)

さらにこの特許出願申請書内の記述を読んで、オドロキだったのは、光学系前後群の全群すべてで2枚貼り合わせレンズ化している点です!(驚)・・単レンズを使う概念が、ない!(驚)

開放f値:f0.9で (特許出願申請書内記述の概念説明ではf1.1を例に挙げています) と言う高写力で「球面収差、色収差、非点収差、及びコマ収差が改善された写真レンズに関する」としており、それが揃う前提は、逆にシネレンズだからだと受け取りました(汗)

但し、年齢的にはまるで先輩格だった同僚のWalter Lotomar氏と意気投合したのか (氏は後にDr.称号を社内で得ています)、戦時中からして2人がこだわっていたのは「入射光の波長制御を個別の群で限定していく考え方」だったようで、それはまさにシネレンズで最も効果を発揮できる考え方だったとも妄想します(汗)

像面歪曲や歪曲収差への耐性はそれほど光軸中心には執らずとも良いので、このような全群の貼り合わせレンズ化で各群の波長制御を完遂してしまうとの着想が・・マジッで格好良く素晴らしいです!(涙)

そしてこれらを把握した上で今回扱うモデルの光学設計を眺めてみると、確かに基本概念には4群6枚ダブルガウス型光学系の概念が水面には流れているのでしょうが、その底流にはここまで挙げてきたシネレンズでの実績から発展してきた「2枚貼り合わせレンズの活用を前提としたこだわり」がたゆたゆと流れているように感じました!(涙)・・凄まじい!

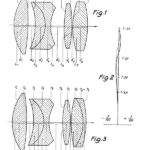

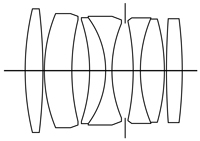

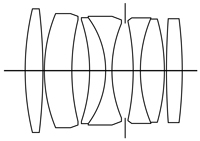

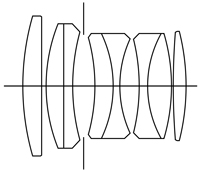

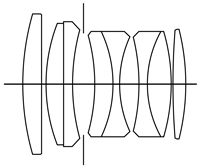

但しそうは言っても民生向け写真撮影用レンズとなれば、自ずと大口径化と共に外周域までの収差補正は必須になる為、4群6枚ダブルガウス型光学系への概念に引き寄せられるのは致し方なし・・なるも、右の構成図の如くこの貼り合わせレンズの使い方はまるでシネレンズからの転用です!(驚)

但しそうは言っても民生向け写真撮影用レンズとなれば、自ずと大口径化と共に外周域までの収差補正は必須になる為、4群6枚ダブルガウス型光学系への概念に引き寄せられるのは致し方なし・・なるも、右の構成図の如くこの貼り合わせレンズの使い方はまるでシネレンズからの転用です!(驚)

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

このモデルを明示する特許出願申請書がどうしても発見できませんでしたが・・Kern & Co. A.G.の社名も、Walter Lotomar氏にHans Schlumpf氏の検索でも全く他にヒットせず・・Kern Aarau在籍の光学設計技師historyを手繰るにつけ、アルパカメラの開発/製産元たるPignons S.A. (ピニオン) 社からの要請だったのか、相当極秘裏に進められていたように感じました(汗)

特に先日連続的に扱った日本のキヤノンカメラ製「Sレンズシリーズ」の特に高写力モデル「f0.95」の特許出願申請書に接して、初めて「前群側2枚貼り合わせレンズの前衛配置に2枚の凸レンズ系を充てがうと、高開口比を狙える」要素について学びました(涙)

それをヒントにこの光学系構成図を紐解くと、どうやら同じ概念で光学系第3群の2枚貼り合わせレンズに前衛配置しているものの「前玉が両凸レンズ」である点と合わせて「第2群の凸メニスカスレンズ」の次に「空気レンズの要素を採り込んでいる」のが、これらKern Aarau製モデルの大きな特徴になっているのではないかとも妄想し始めています(汗)

従って後群側の展開が一般的なダブルガウス型光学系の集束効果に倣っているものの、実はこのモデルの性格を決定的に決めている要素は「前群側の3つの塊」たる、前出『GB595422 (1944-03-13)』の前群側概念こそが、その着想の本質ではないかとすら考えました!(汗)

これは最短撮影距離:55cm (実測では57cmでしたが) を見越して前玉を両凸レンズにもってきたようにも思いますが、空気レンズの介在で入射光の波長制御に「自然な乖離現象」と言う拡散要素を積極活用している光学設計概念ではないかと、今回も再びの新鮮なオドロキだったりします!(笑)

つまりどう考えても光学系第3群の2枚貼り合わせレンズの主目的に「色消し効果」が据えられているようには見えないのです(汗)・・もちろんその効果も併行的に活用しているのでしょうが、主眼だったのは手前の「空気レンズ」との関係性で、第2群凸メニスカスレンズの効果から「像面歪曲と歪曲収差の補正最大化」を組み込んできているようにも受け取りました(汗)

そうしないと後群側4群6枚ダブルガウス型構成要素だけでは補正しきれないと思うのです。

はたしてこれがKern Aarauの光学設計の真髄なのかどうかは、光学知識皆無でドシロウトな当方には未だ「???」であり、あくまでも謎なままですが (今後のさらなる研究対象ですが)今回はとりあえずそのように結論づけしておきます。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

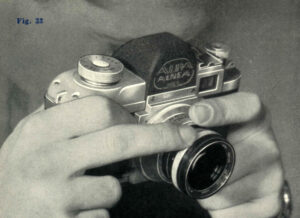

スイスのBallaigues (バレーグ) に1918年創業の時計部品メーカー「Pegnons S.A. (ピニオン)」社が、1952年に発売した一眼レフ (フィルム) カメラ「ALPA ALNEA Model 4」から採用した、スピゴット式マウントが「ALPAマウント」になります。

スイスのBallaigues (バレーグ) に1918年創業の時計部品メーカー「Pegnons S.A. (ピニオン)」社が、1952年に発売した一眼レフ (フィルム) カメラ「ALPA ALNEA Model 4」から採用した、スピゴット式マウントが「ALPAマウント」になります。

右写真は、スイスのKern-Aarau社から1952年に発売された標準レンズ「Kern Aarau KERN-SWITAR 50mm/f1.8 AR (ALPA)」の「前期型−II」を装着している写真です。

《モデルバリエーション》

※オレンジ色文字部分は最初に変更になった諸元を示しています。

初期型:1951年発売

初期型:1951年発売

製造番号:2xxxxx 〜 2xxxxx

モデル銘:Kern Aarau SWITAR 50mm/f1.8 AR

光学系:5群7枚アポクロマート

絞り羽根枚数:15枚 (実絞り)

最短撮影距離:57cm (実測値)

フィルター:専用タイプA

前期型−I:1951年発売

前期型−I:1951年発売

製造番号:1xxxxx 〜 5xxxxx

モデル銘:Kern Aarau SWITAR 50mm/f1.8 AR

光学系:5群7枚アポクロマート再設計

絞り羽根枚数:9枚 (自動絞り)

最短撮影距離:55cm

フィルター:専用タイプA

前期型−II:1952年発売 (不明)

前期型−II:1952年発売 (不明)

製造番号:4xxxxx 〜10xxxxx

モデル銘:KERN-SWITAR 50mm/f1.8 AR

光学系:5群7枚アポクロマート

絞り羽根枚数:9枚 (自動絞り)

最短撮影距離:55cm

フィルター:専用タイプA

中期型−I:1958年発売

中期型−I:1958年発売

製造番号:6xxxxx 〜 11xxxxx

モデル銘:KERN-MACRO-SWITAR 50mm/f1.8 AR

光学系:5群7枚アポクロマート再設計

絞り羽根枚数:9枚 (自動絞り)

最短撮影距離:28cm

フィルター:専用タイプB

中期型−I:1958年発売 ※ブラックバージョン

中期型−I:1958年発売 ※ブラックバージョン

製造番号:6xxxxx 〜 11xxxxx

モデル銘:KERN-MACRO-SWITAR 50mm/f1.8 AR

光学系:5群7枚アポクロマート再設計

絞り羽根枚数:9枚 (自動絞り)

最短撮影距離:28cm

フィルター:専用タイプB

中期型−II:1958年発売 (不明)

中期型−II:1958年発売 (不明)

製造番号:6xxxxx 〜 11xxxxx (?)

モデル銘:KERN-MACRO-SWITAR 50mm/f1.8 AR

光学系:5群8枚アポクロマート再設計

絞り羽根枚数:9枚 (自動絞り)

最短撮影距離:28cm

フィルター:専用タイプB

後期型:1968年発売

後期型:1968年発売

製造番号:109xxxx 〜 11xxxxx

モデル銘:KERN-MACRO-SWITAR 50mm/f1.9 AR

光学系:5群8枚アポクロマート再設計

絞り羽根枚数:9枚 (自動絞り)

最短撮影距離:28cm

フィルター:専用タイプB

派生型:1982年発売

派生型:1982年発売

製造番号:1112xxxx 〜

モデル銘:KERN MACRO-SWITAR 50mm/f1.9 AR (OEM)

光学系:5群8枚アポクロマート再設計 (OEM)

絞り羽根枚数:6枚 (自動絞り)

最短撮影距離:27cm

フィルター:専用タイプB

原 型:1976年発売 (発売元:CHINON)

原 型:1976年発売 (発売元:CHINON)

モデル銘:AUTO-ALPA 50mm/f1.7 FOR ALPA SWISS MULTI-COATED

光学系:5群6枚拡張ダブルガウス型

絞り羽根枚数:6枚 (自動絞り)

最短撮影距離:27cm

フィルター:⌀ 52mm

OEM:

OEM:

モデル銘:PORST COLOR-REFLEX MC 50mm/f1.7 MACRO

光学系:5群6枚拡張ダブルガウス型

絞り羽根枚数:6枚 (自動絞り)

最短撮影距離:27cm

フィルター:⌀ 52mm

こんな感じですが、「SWITAR銘」で展開したのは上のモデルバリエーションでいうところの「派生型」までの話で、開放f値:f1.7モデルのほうは「SWITARシリーズ」とは一切関係がありません。

また当時のCHINONがALPA用に供給していますが、当方の認識/考察では当時のチノンの工場設備には8mm用の光学硝子溶融解設備が整っていただけで、一眼レフ (フィルム) カメラ向けの本格的な光学ガラスレンズ精製設備は、例えば当時既にヤシカに吸収されていた富岡光学と比べても同一レベルに達するまで用意できていなかったとみています (チノンの沿革より)。

従ってこれらCHINONが供給したALPA向けモデルは当時のコシナ製とみており、逆に言うなら内部構造や構成パーツ、或いは特に距離環駆動方式の内部構造をみても何一つ富岡光学製のモデルに該当する要素がないことを、以前扱った際に確認済です (その際のブログページをリンクしてあります)。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

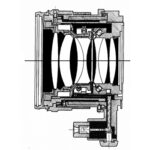

←左のカットモデル図は、上のモデルバリエーションで言うところの「中期型」の例に該当します。

このシャッターボタンのアーム部をマウント部直前に付随させてきた内部構造には、だいぶムリした設計が採られており、絞りユニットの開閉環と位置決め環の両方が駆動すると言う、前代未聞の製品設計なのです。

その理由は、多くの場合で絞り羽根が刺さる先の「位置決め環」側は、絞り羽根の軸としての目的と役目でもある為、自身が円運動しながら回転する必要性がほとんどありません(汗)・・何故なら、設定絞り値に従い絞り羽根の角度が変化していくのは「開閉環側の役目」であり、その大前提は「絞り羽根が刺さっている軸を基準に角度を変えていく円運動」です。

・・特にこのシャッターボタン付SWITARを入手する方は、シッカリと認識しましょう!

何故なら、市場流通品の多くの個体で絞り羽根開閉異常が起きており、例えば開放f値の際に完全開放しない、或いは開放以外は絞り羽根が必ず顔出ししている、絞り羽根の戻りが緩慢、最小絞り値まで閉じきらない・・などなど、絞り羽根の開閉制御に限定しても数多くの瑕疵が残っています(汗) 特に最小絞り値側の閉じ具合については、ちゃんと最小絞り値まで閉じているのかどうかを明記して出品していることがほぼありません (つまり最小絞り値の時の開口部の大きさがバラバラなのは、オカシイと言っているのです)(汗)

これをちゃんと気にしている人があまりにも少なすぎます(汗) 自分は撮影の際に「f22」まで閉じて減光していたハズなのに、実際の光量が「f16」だったら、その個体は光学性能を発揮できていないとの認知にしか・・至らないのではありませんか???

皆さんはオークションで落札入手される時に、完全開放しているのかどうかはチェックしても最小絞り値側の閉じ具合が (開口部の大きさが) バラバラなのまで気にする人が・・あまりにも少なすぎます!(笑)

すると「自分は最小絞り値側で撮ることがほとんどないから気にしていない」と仰るのですがズレているのは (開口面積が狂っているのは) なにも最小絞り値側だけとは限らないのに、そのように仰います。

開放時に実装絞り羽根の全ての枚数が重なり合って初めて完全開放します。そこから絞り環操作で設定絞り値まで各絞り羽根が角度を変化させて閉じてく動作になりますが、その設定絞り値の際に「既に閉じる角度がズレて狂っている」ことを頭に思い浮かべていません(涙)

オールドレンズの内部構造として「絞り羽根の開閉制御に係る駆動概念」には、次のような考え方があります。

❶ 開放位置の時の絞り羽根の状態:

絞り羽根がそれ以上開くことができない物理的な限界、或いはその状況から極僅かに閉じている時の状態。

❷ 最小絞り値の時の絞り羽根の状態:

絞り羽根がそれ以上閉じていくことができない物理的な位置から、相応に開いている状態。

・・如何ですか??? この違いを理解できていますか???(汗)

❶は完全開放している時の状況を指して説明していますが、必ずしもそれ以上開くことができない物理的な限界を表していないことがあるのです (僅かに閉じている時が、設定絞り値の開放f値の位置と言う意味)(汗)・・意外に開放f値=最も開いている時と思い込んでいる人達が多いですね(笑)

一方の❷は最小絞り値側の話ですが、これは仮にもしも全ての絞り羽根が100%完全に閉じきってしまったら「互いの絞り羽根が噛み合って全ての絞り羽根にキズが残る」現象に至ります(涙)

これは「界面張力」と言う原理に基づき、全ての絞り羽根が円運動の中で閉じていっている時重なり合う面積の相違から (軸の) 上方向に向かって膨れ上がる現象が起きます (表面張力は液相と気相との間の関係で起きる張力現象)・・絞り羽根の例を説明すれば、接触面積の小さい方向性にチカラが及ぶので、閉じていっている時の開口部付近に向かうチカラが増大していく結果「上方向に膨れ上がる」現象を指して述べています。

このように最小絞り値の時に、絞りユニット内部で (勝手に) 絞り羽根同士が膨れ上がっているのを皆さんは知りません(汗)・・だからもしも仮に全ての絞り羽根が一斉に100%閉じきってしまったら「最後に全ての絞り羽根が互いに噛み合う場所は、絞り羽根のカタチの切断面」であることを理解していません (特に自動絞り方式を採っているモデルの場合、スプリングによるチカラが瞬時に及ぶので、それら噛み合った箇所には多くの絞り羽根に切り込みのカタチが残ってしまう)(涙)

面 vs 面で噛み合う話ではないのです(汗) 従って製品設計者は「全ての絞り羽根が閉じきってしまう前に最小絞り値に到達するよう設計する」のが当然な話にしかならないのです。

するとここで初めて❶と❷の関係性が露わになります。その大前提は「最小絞り値の位置は/閉じ角度は、物理的に接触し合う前の位置で設定してある」との話にならざるを得ないのです。そこから換算していった時「では完全開放する位置は、本当に物理的な限界で良いのか否か」との話に至るので、オールドレンズを組み上げていく時に確認すべきは「この概念のどちらを採った製品設計なのか」と言う話なのです(汗)

それが多くのオールドレンズのモデルで「最小絞り値側の閉じ具合がバラバラ」の個体ばかり流通しているとのリアルな現実であり(笑)、実はそれらオールドレンズの整備者達が「開放側でしかチェックして組み込んでいない」ことを露呈させ「最小絞り値側の検査をしていない」ことを明示させているのです(笑)

・・だから「自分は最小絞り値側で撮影しないからいい」ではないのです(笑)

たかが絞り羽根の開閉動作に関する解説で、こんなに長くなってしまい

誠に申し訳ございません!(汗)

しかしここまでの説明の認識を確実にしないと、シャッターボタン付随

「SWITAR銘シリーズ」の、個体別の瑕疵内容を見抜けません(怖)

(それほど致命的な瑕疵内容だと言っているのです)

すると今回扱ったモデルだけを別にして、ほぼ一般流通している数多くのシャッターボタン付「SWITAR銘モデル」に言及すれば、その絞り羽根の駆動が一にも二にも三にも問題になってくると言っているのです!(汗)

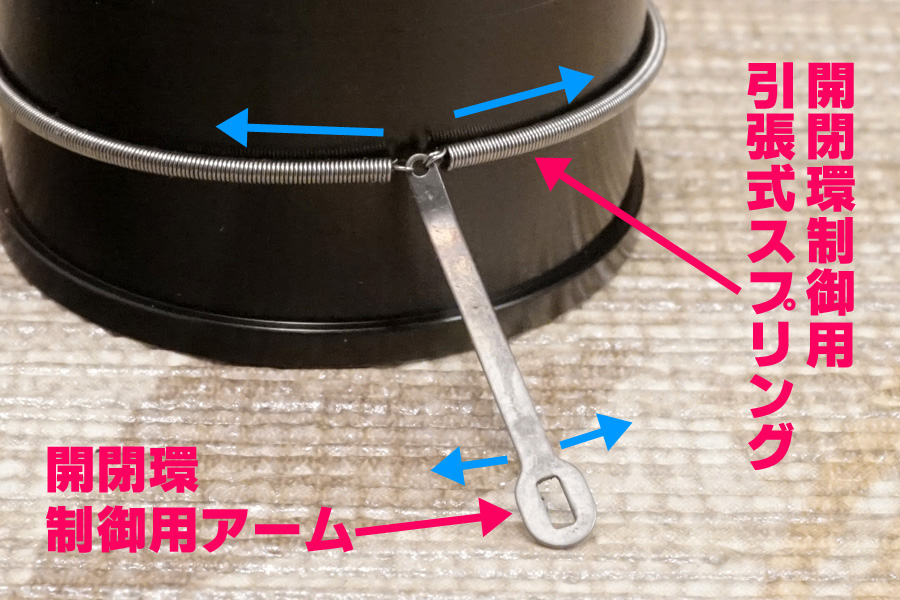

↑上の写真は、以前扱った時のシャッターボタン付「SWITAR銘モデル」モデルバリエーションで言う処の「中期型−II」のオーバーホール工程写真からの転載です。

↑上の写真は、以前扱った時のシャッターボタン付「SWITAR銘モデル」モデルバリエーションで言う処の「中期型−II」のオーバーホール工程写真からの転載です。

内部にはこのような長大な長さの引張式スプリングが「開閉環」の両サイドに締め付け固定されており、上の写真手前の「開閉環用制御用アーム」を右方向に斜めに回すと「絞り羽根が完全開放する」チカラが及び、一方左方向に斜めに回ると「最小絞り値方向に絞り羽根が瞬時に閉じる」動きになる仕組みです。

この時アームの付け根の傾き具合はブルー色の矢印のようにとても小さいのですが、そのアームの先端にまとめて固定されている引張式スプリングは、グルッと鏡筒の外周を半周ほど回って開閉環に連結している為、及ぶチカラは引張式スプリングの長さに比例して大幅に増大します!(驚)・・結果、ブルー色の矢印で指し示したように大きなチカラに変化して、勢い良く絞り羽根がシャコッシャコッと音を立てて開閉するシステムです(笑)

ところがさらにオドロキだったのは、この長大な引張式スプリングはもう一方の「位置決め環」側にも1本だけ付随しており「位置決め環まで同時のタイミングで回ってしまう」驚異的な製品設計なのです!(泣)

実はこの「位置決め環」まで同時に回転している設計概念 (つまり開閉環と位置決め環の両方が同時に互いに反対方向に向かって回転している) の根本は「シネレンズで培われてきた設計概念の一つ」なのです(汗)

・・整備してきて、どんなにこの構造に今まで泣かされ続けたことか!(涙)

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

先ずはこのような大前提に立っているのがオールドレンズ側の世界での標準的な概念です。

ところが一方の「シネレンズ界隈では全く異なる概念が大前提になっている」ことを多くの解説者が知りません(汗)

シネレンズの世界は「撮影してからが勝負」なので、光学系内を透過していく入射光の実効的な光量を基に「絞り値」を決めています。

一般的なほとんどの民生向け (写真撮影向け) オールドレンズは「f値」を基に設計されている為「位置決め環」側は固定であることが多いですが、中には「t値」の場合もあり「位置決め環/開閉環」の両方が回転してしまう設計もあるのです (特殊撮影用途向けとしてh値もある)。

◉ f値

「焦点距離÷有効口径」式で表される、光学ガラスレンズの明るさを示す理論上の指標数値。

◉ t値

光学ガラスレンズの透過率を基に現実的な明るさを示した理論上の指標数値。

◉ h値

レンコン状にフィルター (グリッド環) を透過させることで具体的な明るさを制御すf値。

ここでようやくですが、今回扱うKern Aarau社が戦後にシネレンズ界隈で認知を上げていった史実に思いを馳せる必要が起きます(汗)

シネレンズ世界では「t値」が絶対的条件であって「光軸中心の収差補正が絶対的課題」なので、シネレンズ側の光学設計上のインパクトになっています。この時「位置決め環も開閉環も両方とも回転しているのは、至極理に適った構造」であるがために、シャッターボタン付随の「SWITAR銘モデル」にも同じ概念が採られているのです!(驚)

・・このことをほとんどの整備者が告知しません!(涙)

この概念は「開閉環/位置決め環が両方とも互いに回転する」と、それら制御は「非常に少ない (小さい) チカラだけでコントロールできるようになる」からこそ、シネレンズ界隈での製品設計に絶大的に指示されたのです(汗)

それは上の写真を見ても納得できると思います。「開閉環制御用アーム」の手前位置に備わる穴が「丸穴ではなくて長方形」である点も、まるで最小限のチカラだけで大きな回転のチカラを生み出している考え方なのが、これを見ただけでも伝わってくると思うのです(汗)

しかもこのアーム、ステンレス製ですから撓りません(笑) これがシャッターボタン押し込み時に強く押す必要がない構造概念として体現できた連携構造なのです。小さいチカラをどうやって強大にしていくのか、或いは大きなチカラをどうやって減衰させていくのか、Kern Aarauはよく知っているのです!(驚)

おそらく当時のKern Aarauにしてみれば特に面倒な話でもなく、数多くのシネレンズで実績を積み上げている要素でしかなかったと考えますが、ことオールドレンズを整備する立場には「まるで地獄に蹴落とされるような衝撃」でしかないのが、このような長大な引張式スプリングによる制御手法です(笑)

何故なら、経年の中の幾度となる整備の中で、さんざん伸ばされたり、切断されたりしてきた引張式スプリングは、単に両サイドを同じ長さに調整しても正しく機能せず(涙)、左右方向に及ぶチカラに見合う引張式スプリングの長さに再調整せざるを得ないのです(涙)

(もちろん製産時点は合計3本の引張式スプリングの長さは2種類しかない)

だからこそ「SWITAR銘モデル」調達時には、最小絞り値側に着目するのが

至極ヨロシイとの・・お話でした!(笑)

おかげで当方の扱いには「シャッターボタン付SWITAR銘モデルは、もう含まれない」ことになってしまいました(涙)・・残念です。今まで扱ってきた27本のシャッターボタン付「SWITARモデル」は、上の写真の引張式スプリングの調整だけで、半日〜一日を覚悟しなければなりませんでしたから(涙)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ここまでツラツラと長文で説明してきましたが、だからこそ今回扱う「初期型」の製品価値が数倍に跳ね上がるのだと・・或る意味述べていることを示唆しているのです(笑)

どうしても最短撮影距離:28cm〜27cmの「SWITAR銘モデル」が欲しければ、それは仕方ありませんが、今ドキエクステンションを介在させればいくらでも近接撮影できます。

特にそれら近接撮影が体現できた「SWITAR銘モデル」の光学設計が「劇的に変わっていない (極僅かに変わっている)」点に注目するなら、それこそ今回扱うモデルを手に入れて、エクステンションを装着すればいくらでも近接撮影が適うのです(笑)

しかも『収差大好き人間』を自負する当方的には、今回の「初期型」のほうが自分の心もまるで満たされて、満面に笑みなのは間違いありません!(笑)

もちろんネット上の解説を読んでいると、中には「虹彩絞り方式は、円形ボケに誠に以てありがたき幸せ!」と述べられていることがありますが、まさにそれも人情と言うものです (現実には円形ボケの要素は光学設計が前提ですが)(笑)

そういう絞り羽根開閉異常のトラブルから完璧に開放され、しかもこの「SWITARの写りを独り占め!」できる優越感と言ったら、下手すればライカ製オールドレンズを持つ優越感に勝るかも知れませんョ!(祝)

或いはネット上解説を見ていても「アルミ合金材の鏡胴はチープ感タップリ!」と卑下されている、本当に可哀想な境遇ですが、この点については後のオーバーホール工程で詳しく解説します。

←ちなみに鏡胴意匠が似ている左写真のモデルは、旧西ドイツは Schneider-Kreuznach (シュナイダー・クロイツナッハ) 製標準レンズ「ALPA-Xenon 50mm/f1.9 ▽ (ALPA)」ですが開放f値:f1.9である為、光学系は典型的な4群6枚ダブルガウス型構成と、まるで別モノです。

←ちなみに鏡胴意匠が似ている左写真のモデルは、旧西ドイツは Schneider-Kreuznach (シュナイダー・クロイツナッハ) 製標準レンズ「ALPA-Xenon 50mm/f1.9 ▽ (ALPA)」ですが開放f値:f1.9である為、光学系は典型的な4群6枚ダブルガウス型構成と、まるで別モノです。

今までに扱ったことがないので知りませんが、今回扱ったモデルをバラして知り得た知識から判断するに、このALPA-Xenonは鏡胴「前部」だけを Schneider-Kreuznachが製産して、Kern-Aarauに供給していた製品ではないかとみています。或いはもしかしたらSchneider-Kreuznachが供給したのは「光学系だけ」かも知れませんが、それは扱ってみなければ判定できません (後者のほうがリアル感がありますが)(笑)・・要はカメラボディ側 ALPA-SWISSの要請で、オプション交換レンズ群の充実ぶりに差別化を示したかったのかも知れません。

光学系は5群7枚の変則的な拡張ダブルガウス型構成基本で、4群6枚ダブルガウス型構成のトップに第1群 (前玉) として1枚追加配置と言う設計です。しかしこの点についての当方的な考察は前のほうに述べました。

開放f値:f1.8なので、高写力を狙って前玉の前衛配置を採ったのではなく「第2群と第3群2枚貼り合わせレンズとの間に位置する空気レンズとの関係性」から、もう1枚の追加が必要だったとみています(汗)

今回扱った「初期型」の構成図が右図になり、当然ながら以降に再設計されていった各モデルとはまるで異なる実測値を残しました。「初期型」だけあって各群の造りに、この後のバリエーションにまだ到達できていない何かの要素があるように、

今回扱った「初期型」の構成図が右図になり、当然ながら以降に再設計されていった各モデルとはまるで異なる実測値を残しました。「初期型」だけあって各群の造りに、この後のバリエーションにまだ到達できていない何かの要素があるように、

これらのカタチから受け取りました。

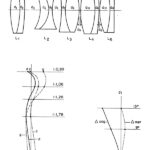

ちなみに放射線量を簡易計測すると「第1群前玉:0.10µSv/h、第2群:0.09µSv/h、第3群構成3枚目:0.05≦µSv/h、構成4枚目:0.08µSv/h」そして後群側に移って「第4群構成5枚目:0.05≦µSv/h、構成6枚目:0.08µSv/h、第5群:0.13µSv/h」という結果でした (光学硝子材へのランタン材含有により凡そ10%ほど屈折率を向上できる)。

これらの計測値からおそらく前玉と後玉に、ランタン材を含有した光学ガラスレンズを配置してきているのかも知れませんが、特許出願申請書が発見できていない為、どうにも検証する方法がありません(汗)

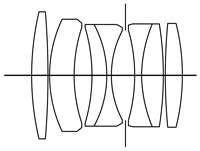

以下に掲載するのは任意のモデルバリエーションに実装していた光学系構成図であり、過去のオーバーホール時に完全解体して光学系を清掃した時に当方の手でデジタルノギスを使い逐一計測してトレースした構成図です。

前述のカット図構成図と比較すると例えば第1群 (前玉) の両凸レンズの曲率が全く違うことが明白です。

前述のカット図構成図と比較すると例えば第1群 (前玉) の両凸レンズの曲率が全く違うことが明白です。

他にも、例えば後群側の光学系第4群2枚貼り合わせレンズの外径サイズがこの「前期型−I」以降大きなサイズに変わっています。

これは一般的なオールドレンズの光学設計に照らし合わせると「後群側の絞りユニット直後の部材外径サイズは、前群側の絞りユニット直前配置の部材の外径よりも小さくなる」ことが多いのですが、まるで逆パターンです(汗)

そもそも後群側の2枚貼り合わせレンズの目的と役目は「入射光の集束」しかないでしょうから、この群で絞りユニット直前の貼り合わせレンズよりも外径サイズを大型化してくると言うのは「どんだけ絞りユニット直前の第3群貼り合わせレンズの屈折率とアッベ数の組み合わせがもの凄いのか???」を明示しているようなもので、とんでもない光学設計だと改めて気づきを得られました!(驚)

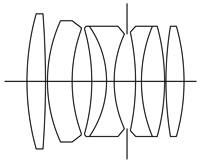

さらに「中期型−I」の構成図も同様で、やはり第1群 (前玉) の表裏面での曲率が異なっていて裏面側がより平坦に近くなっています。

さらに「中期型−I」の構成図も同様で、やはり第1群 (前玉) の表裏面での曲率が異なっていて裏面側がより平坦に近くなっています。

また後群側の貼り合わせレンズ第4群のカタチも違っており、最短撮影距離が28cmに短縮化した「MACRO-SWITAR」銘モデルの分、必然的に光学系は再設計されたとみられます。

こちらは「中期型−II」の構成図で、5群8枚に再設計されると同時に「絞りユニットの配置を変更」してきた事が明白です。

こちらは「中期型−II」の構成図で、5群8枚に再設計されると同時に「絞りユニットの配置を変更」してきた事が明白です。

残念ながら現在のネット上ではこの「中期型−II」を発見できませんが、以前バラして確認している以上ウソではありません。

最後「後期型」の光学系構成図ですが、開放f値が「f1.9」に変わったことから、またまた再設計されている事が分かりました。

最後「後期型」の光学系構成図ですが、開放f値が「f1.9」に変わったことから、またまた再設計されている事が分かりました。

そもそも製産台数が少ないので非常に高価な (今でも高い) 製品である以上、十分に光学系を都度設計し直す余裕があったのでしょうが、はたして何にこだわってここまで頻繁に設計変更していたのかが不明です。

特に右構成図を見た時に「中期型−IIからの絞りユニット位置まで変更してしまったモデルの

描写性は如何に?」との疑念が心の中でわだかまりとなって残っており、何とも消化不良的で悩ましいオールドレンズです(泣)

巷ではこれだけ頻繁に光学系を再設計してきた背景は、コスト削減ではないかと述べている場合がありますが、そもそも光学系を再設計するだけでコストはかかっていますし、合わせて光学硝子材の研削や研磨などの周知まで考えれば、明らかに製産ライン上のコストは一時期的でも増大しているハズです(汗)

結果、製品設計まで犠牲にして (最短撮影距離の変遷や絞りユニットの配置の相違など) まで大幅にコスト計算していた根底は「光学設計の追求」しかなく、その理由を知る術がありません (都度の特許出願申請書が発見できていないから)(涙)

但しそこには調達できる光学硝子材の課題も並行していたでしょうから、新種硝子を使った光学設計へと再設計することで「何某かの収差補正の改善を詰めていった」ことはほぼ間違いないと考えられ、もしそうだとすれば「新種硝子材を使う以上、調達コストは大幅に増加傾向だった」ことは容易に妄想でき、これら「SWITAR銘モデル」の光学系変遷に於いて、コストを充てがうのは適切ではないように思います(汗)

逆に言うなら、そのような「光学設計の追求」に固執したがゆえに、台頭してきた日本製光学製品の侵食に対抗できなかったことも考えられます(汗)

↑当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいです(笑)

↑当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいです(笑)

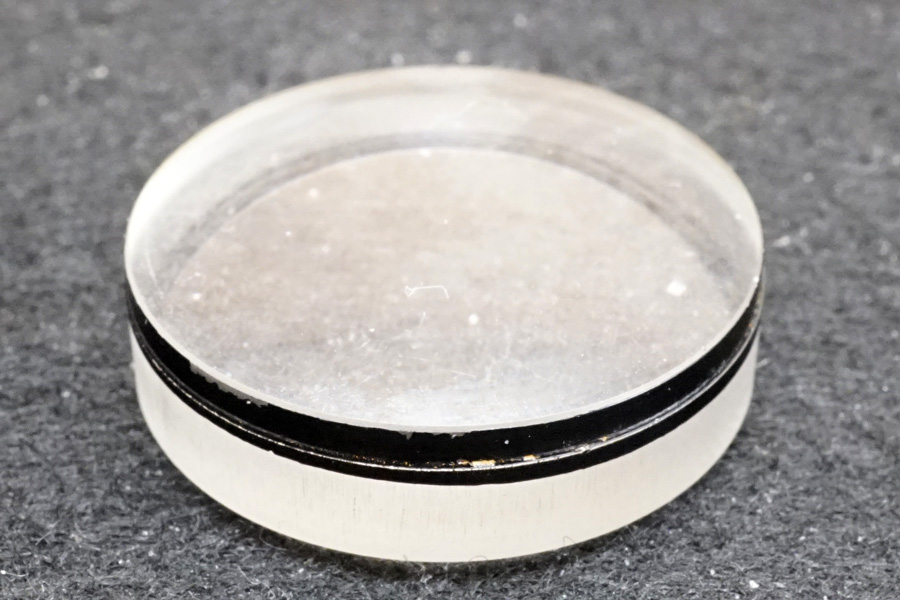

鏡筒から取り出した光学系の各群を順に並べています。光学系前群を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字にしています。またグリーン色の矢印で指し示している方向は、前玉の露出面側方向を表していますから、絞りユニットを挟んで後群側は向きが反転するので、それに合わせてグリーン色の矢印の向きも反転しています(笑)

・・ご覧のようにアルミ合金材にモールド一体成型されていないのは、第4群だけです。

またオールドレンズの中ではとても珍しい製産手法なのですが (ネット上の整備者が誰一人告知しませんが)(笑)、何と光学系第1群の前玉は、モールド一体成型したアルミ合金材自体に、レンズ銘板の内容を刻印しています!(驚)

つまりこの事実が表している特異的な要素とは「製産ライン上で既に割り当てる製造番号が決まっていた」ことを意味し、最終ラインの総括検査を経てからようやくレンズ銘板がセットされる一般的なオールドレンズの製産手法とは、まるで異質です(驚)

どんなに製産ライン別に検査器具を使い検査合格した上で次のラインに進めていても、必ず最終段階での総括検査は行っていたハズで、そこでピックアップされればこの前玉は破棄になってしまいます(汗)・・もしかしたら外せるのかとさんざん確認しましたが、ワザと故意に拡大撮影してチェックしても、まるで外せる箇所がありません (つまりモールド一体成型です)(汗)

このような製産手法が執れた背景には、そもそも計測機材の開発/製産メーカーであったことが影響しているのかも知れませんし、或いは製産数自体が極小数で単価が非常に高額だった点も少なからず影響していると考えます。

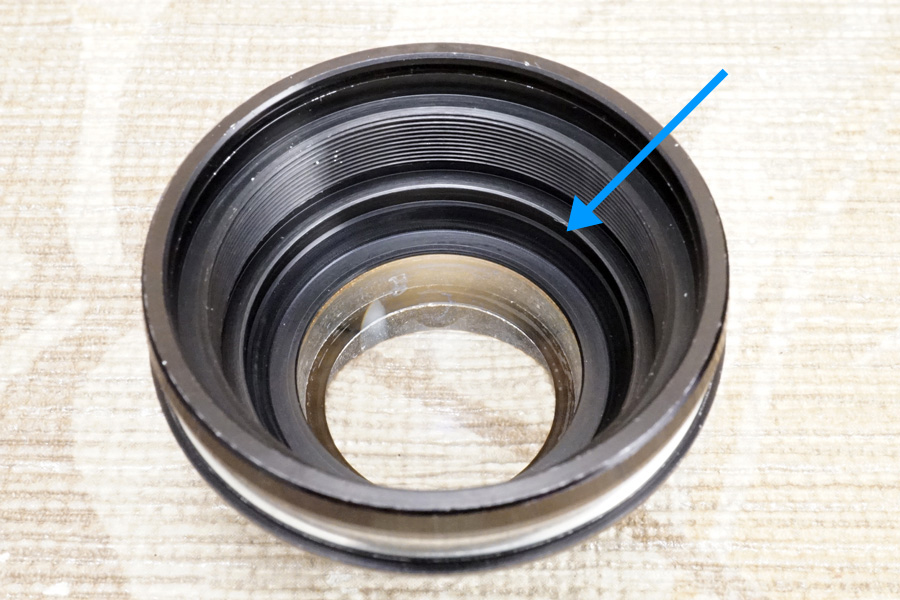

↑光学系前群第3群の格納筒を前玉側方向から覗き込んで撮影しています。ブルー色の矢印で指し示している箇所が直前の光学系第2群が格納される場所ですが、モールド一体成型なので実際は「ネジ込んでいってこの位置で突き当て停止する」ワケで、相当自信を持っていないとなかなかこのような手法での格納方法は執れません(汗)

↑光学系前群第3群の格納筒を前玉側方向から覗き込んで撮影しています。ブルー色の矢印で指し示している箇所が直前の光学系第2群が格納される場所ですが、モールド一体成型なので実際は「ネジ込んでいってこの位置で突き当て停止する」ワケで、相当自信を持っていないとなかなかこのような手法での格納方法は執れません(汗)

逆に言うなら、それほどこの当時のオールドレンズ鏡筒内への格納手法は「落とし込み方式」が圧倒的に主流であって、光学ガラスレンズを格納してから最後に締付環をネジ込んでいって締め付け固定する手法だったのです。或いは同じようにモールド一体成型だとしても、そのモールド一体成型されている光学ガラスレンズがまるごと落とし込まれる (つまりコバ端がネジ山になっていない) ワケで、やはり落とし込んでいって最後に締付環で締め付け固定です。

・・驚異的なレベルの製品設計です!(驚)

ちなみに光学ガラスレンズ面に移っている背景紙の映り込みが歪曲しているので、この面が「凹んでいる」のが分かります。

↑さらに同じ向きのまま同じ箇所を拡大撮影しました。するとパッと見で3層の光学ガラスレンズのコバ端が写っているように見えますが、リアルな現実は違いますね (2枚貼り合わせレンズです)(笑)

↑さらに同じ向きのまま同じ箇所を拡大撮影しました。するとパッと見で3層の光学ガラスレンズのコバ端が写っているように見えますが、リアルな現実は違いますね (2枚貼り合わせレンズです)(笑)

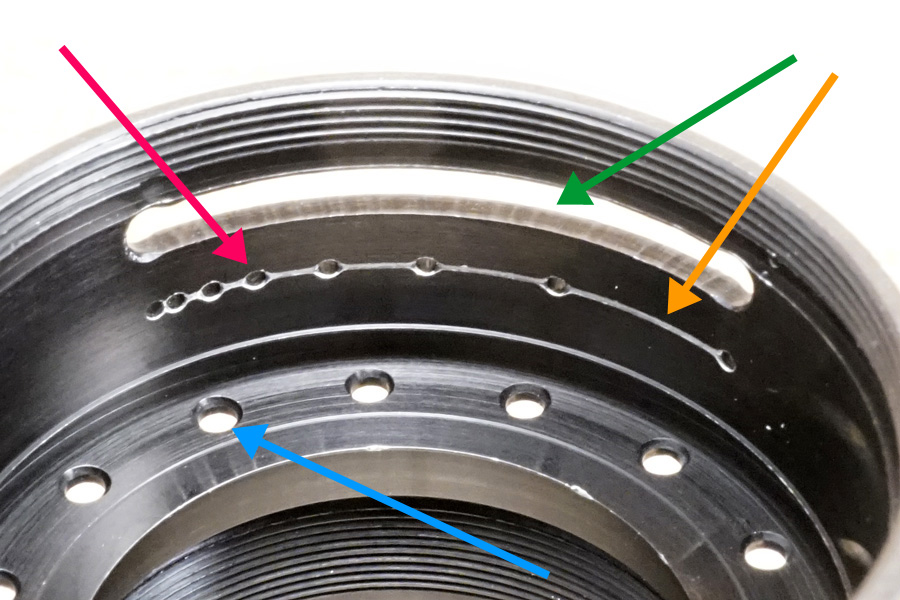

先ず赤色矢印で指し示している箇所が光学系第3群の構成3枚目のコバ端であり、このアルミ合金材格納筒にモールド一体成型されている箇所です。

次にグリーン色の矢印で指し示している箇所のコバ端は、モールド一体成型の格納筒から露出して外に出ている光学ガラスレンズのコバ端で「反射防止黒色塗料」で着色されている結果、ご覧のように赤色矢印で指し示している箇所の色合いと違っていま・・構成で言うと4枚目の光学ガラスレンズのコバ端です。

最後ブルー色の矢印で指し示している箇所のコバ端は、実は赤色矢印で指し示している箇所の構成3枚目のコバ端の映り込みで、その根拠をオレンジ色の矢印で指し示して説明しています

・・映り込みなので、円周の一部が覗き込んでいる時の角度によって、途中で消失しています(笑) その消失している箇所をオレンジ色の矢印が指し示しています。

もしも本当に光学ガラスレンズだとしたら、こんなカタチに見えているのは、まるでラグビー

ボールのような楕円形の光学ガラスレンズになってしまいますね(笑)

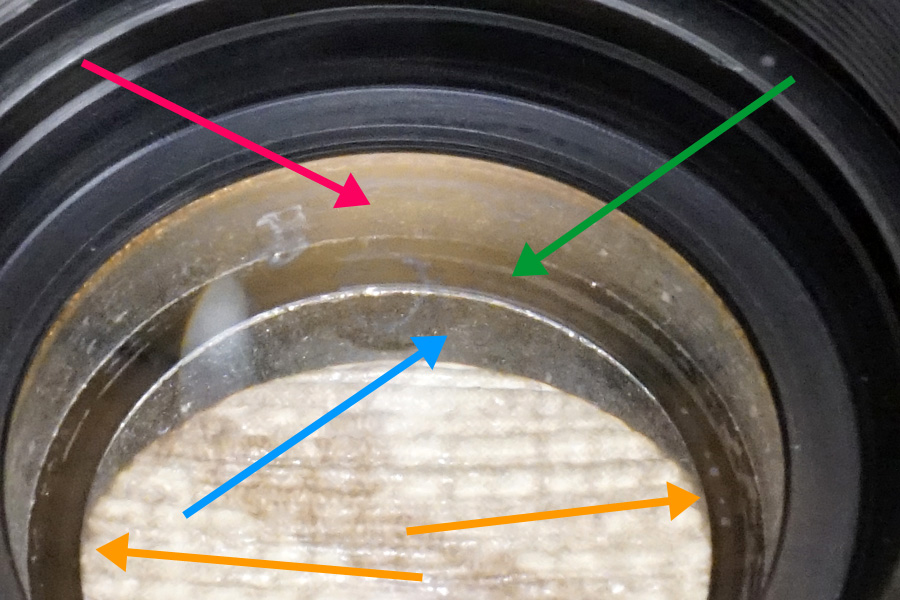

↑同じ光学系第3群の格納筒ですが、今度はヒックリ返して後玉側方向から撮影しています。実はこの写真で今回扱った個体の特異性が露わになりました(汗)

↑同じ光学系第3群の格納筒ですが、今度はヒックリ返して後玉側方向から撮影しています。実はこの写真で今回扱った個体の特異性が露わになりました(汗)

赤色矢印が指し示している箇所をご覧下さいませ。おそらく製産時点を明示していると推測できますが「バルサム剤」であり、まるでカッパー色 (銅材の色合い) のような色合いです!(驚)

↑さらに拡大撮影しました。すると2つの層になって接着しているのが判明しますが、この中で赤色矢印で指し示している箇所だけが「2枚貼り合わせの接着面」を意味し、もう一方のグリーン色の矢印が指し示している箇所の接着面は「構成3枚目の光学ガラスレンズが格納筒に接着してある箇所」と指摘できます。

↑さらに拡大撮影しました。すると2つの層になって接着しているのが判明しますが、この中で赤色矢印で指し示している箇所だけが「2枚貼り合わせの接着面」を意味し、もう一方のグリーン色の矢印が指し示している箇所の接着面は「構成3枚目の光学ガラスレンズが格納筒に接着してある箇所」と指摘できます。

そしてこれが意味するのは「構成4枚目側から撮影して、このように見えてしまっているのは

明らかに1つ直前の構成3枚目の外径が小さい」ことを物理的に示している『証拠』です(汗)

従って実測した数値を基に、冒頭の構成図をトレースして掲載しています。

↑こちらは後群側に移って光学系第4群の2枚貼り合わせレンズです。取り出した直後はまるで認知していませんでしたが、このように拡大撮影して初めて「えッ!」と知ったところです。

↑こちらは後群側に移って光学系第4群の2枚貼り合わせレンズです。取り出した直後はまるで認知していませんでしたが、このように拡大撮影して初めて「えッ!」と知ったところです。

↑それで溶剤を使って「反射防止黒色塗料」を剥がしまくりました(汗) 上の写真で残っている箇所の黒色着色は、実は溶剤で一切溶けず「製産時点の着色」なのが判明し、それが意味するのは「この黒色の部分だけが格納筒から露出してきて露わになっている」と指摘でき、実際締付環をチェックすると、まるでそのようなカタチに設計されていました(汗)

↑それで溶剤を使って「反射防止黒色塗料」を剥がしまくりました(汗) 上の写真で残っている箇所の黒色着色は、実は溶剤で一切溶けず「製産時点の着色」なのが判明し、それが意味するのは「この黒色の部分だけが格納筒から露出してきて露わになっている」と指摘でき、実際締付環をチェックすると、まるでそのようなカタチに設計されていました(汗)

↑このように立てて拡大撮影すると外径が違っているのが、ちゃんと分かります(汗)

↑このように立てて拡大撮影すると外径が違っているのが、ちゃんと分かります(汗)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

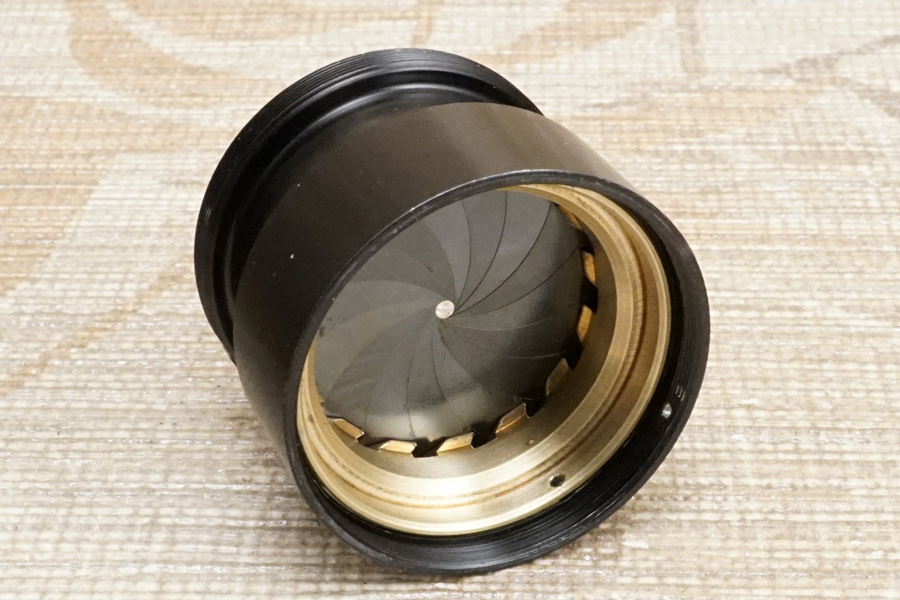

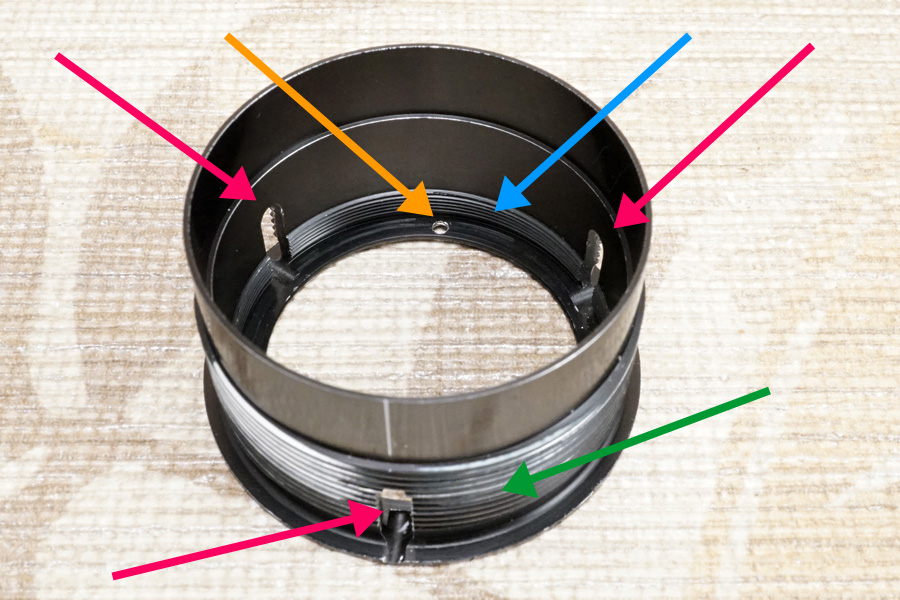

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

今回の扱いが初めてですが、バラしてみるとご覧のように構成パーツの点数がとても少ないです。パッと見で初心者レベルのように見えがちですが(笑)、実は各部位の微調整は相当難しいので、瑕疵内容が残らないような仕上がりにするにはハードルが高すぎます(汗)

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。最深部に絞り羽根が刺さる「位置決めキー用の穴」が空いています。金属材はアルミ合金材による削り出しで、その上にメッキ加工が施されているものの、本格的なメッキ加工で厚みがあるシッカリした仕上がりです。

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。最深部に絞り羽根が刺さる「位置決めキー用の穴」が空いています。金属材はアルミ合金材による削り出しで、その上にメッキ加工が施されているものの、本格的なメッキ加工で厚みがあるシッカリした仕上がりです。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

↑上の写真は鏡筒内部、特にブルー色の矢印で指し示している箇所の「絞り羽根の位置決めキーが刺さる穴付近」を拡大撮影しています。

↑上の写真は鏡筒内部、特にブルー色の矢印で指し示している箇所の「絞り羽根の位置決めキーが刺さる穴付近」を拡大撮影しています。

実は当初バラした直後に、これら鏡筒内部にグリースが塗布されていました(汗) 当然ながら絞り羽根に僅かな油染みが生じていましたが、液化しているほどではないので、直近のメンテナンスは10年以内でしょうか???

そしてその過去メンテナンス時にグリースを塗った理由がちゃんとあり、赤色矢印で指し示している箇所にある複数の不均等な小さな穴があります・・この穴は「絞り値キー」と呼ぶ「各絞り値でカチカチとクリック感を実現するために、鋼球ボールが填まる時の穴」なのです。

従って不均等である理由は、絞り環に刻印されている絞り値の間隔がまさに不均等だからです。上の写真を見れば分かりますが、ちゃんと鋼球ボールが水平に行ったり来たりしていた為に削れてシルバーにアルミ合金材の地が現れています。

実は絞りユニットなので、この内部にグリースなど塗るつもりで製品設計していません(笑)・・それは鏡筒内外のメッキ加工を確認すれば一目瞭然で、ちゃんと平滑メッキが被せてあるのです。

それを何でもかんでも駆動する箇所にはグリースを塗れば良いと言う安直な考え方でしか整備しようとしないから、こういう話になります(笑)

・・普通、絞り羽根の油染みを嫌う意味で、絞りユニット内部にグリースなど塗りません(汗)

もちろん今回のオーバーホール作業では、当方の手による『磨き研磨』により、今一度平滑性を取り戻したのでグリースなど当然ながら塗りませんね (当たり前です)。

なおグリーン色の矢印が指し示している箇所に用意されている切り欠き/スリット/開口部は、絞りユニット内部の「開閉環」と外回りの「絞り環」が連結して、この区間を行ったり来たりする「絞り環の駆動域」になります。この時、オレンジ色の矢印で指し示している箇所の右側にある穴が「開放f値:f1.8」用の絞り値キーなのですが、その次の「f2」の位置がちょうどオレンジ色の矢印で指し示している位置なのに穴がありません(笑)

←これはおそらく穴の研削を忘れてしまったのではなく「両手を使ってピント合わせと絞り値操作の両方を同時に行う」使用方法を、カメラボディのALPA-SWISSが想定していたからだと考えられます。

←これはおそらく穴の研削を忘れてしまったのではなく「両手を使ってピント合わせと絞り値操作の両方を同時に行う」使用方法を、カメラボディのALPA-SWISSが想定していたからだと考えられます。

左写真は「ALPA REFLEX Model 4/5/7」の取扱説明書から引用した使用方法の写真です。

するとこの時、絞り環操作は開放側の位置で回しているのか、最小絞り値側で回しているのかの判別が分かりにくくなる為「f2」だけクリック感を省いてしまい判別できるようにしたのだと考えています。

そうすることで、細かく隣接してクリック感を感じる側は「最小絞り値側」と確定できるので、操作している時にどちら側に絞り環操作しているのか分かり易いのです。

結果、このモデルの絞り環操作は基本的にクリック感を伴う一段ずつの絞り操作なのですが「f1.8→f2.8」の間だけクリック感がありません(笑)・・故障や瑕疵の一つではないかと疑念が湧きますが、このように理由が明確になれば「まさに心の健康」が促されますョね(笑)

↑上の写真は「開閉環」ですが、黄銅製なので当初バラした直後は「焦げ茶色」に経年劣化進行に伴い酸化/腐食/サビが進んでいました。当然ながら写真手前に用意されているネジ穴に「開閉キー」が刺さって絞り環と連結しますから、この「開閉環」は『磨き研磨』を施して平滑仕上げに戻しました (だからピッカピカに光っている)(笑)

↑上の写真は「開閉環」ですが、黄銅製なので当初バラした直後は「焦げ茶色」に経年劣化進行に伴い酸化/腐食/サビが進んでいました。当然ながら写真手前に用意されているネジ穴に「開閉キー」が刺さって絞り環と連結しますから、この「開閉環」は『磨き研磨』を施して平滑仕上げに戻しました (だからピッカピカに光っている)(笑)

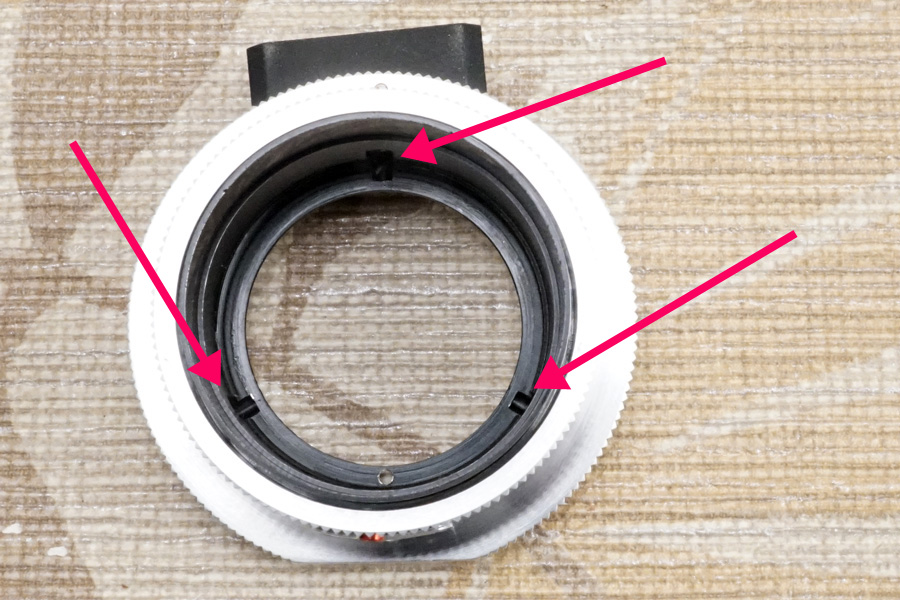

↑さらにこのモデルの特異的な製品設計の一つが上の写真で「絞り羽根の端が鏡筒の内側に隠れるように収納される製品設計」なのです (赤色矢印)。

↑さらにこのモデルの特異的な製品設計の一つが上の写真で「絞り羽根の端が鏡筒の内側に隠れるように収納される製品設計」なのです (赤色矢印)。

これは虹彩絞りで完璧な円形絞りで絞り羽根が開閉しますが、冒頭の解説のとおり最小絞り値側では「界面張力」が生じる為、その時の脱落を防御する目的と役目でこのように鏡筒の内壁で脱落を押さえ込むようにしてガードしています。

するとこの製品設計が意味する或る事実に遭遇します。将来的に絞り羽根に油染みが起きてしまい、粘性を帯びた時、最小絞り値側方向に絞り環操作していて「界面張力」によって膨れ上がっていく時の抵抗/負荷/摩擦によるチカラの増大は「そのままこの防御ガードのせいで、むしろキー脱落の因果に直結してしまう」懸念が相当高まります(怖)

つまりこのモデルの場合「絞り羽根への油染みは天敵」とも考えられ、少しでも絞り環操作時に違和感を覚えるようになったら、即座に整備に出すと認知すべきです!(怖)

このガートが備わっている分、想定以上に膨れ上がると、むしろ押さえ込みのチカラが強まるので、その反発力が全てキーに一極集中して金属棒が脱落します/抜けてしまいます(怖)

↑ようやく絞りユニットが鏡筒最深部に組み込まれましたが、まだ上の写真の状態では絞りユニットは一切固定されておらず、ヒックリ返すと絞り羽根がバラけてしまいます(汗)

↑ようやく絞りユニットが鏡筒最深部に組み込まれましたが、まだ上の写真の状態では絞りユニットは一切固定されておらず、ヒックリ返すと絞り羽根がバラけてしまいます(汗)

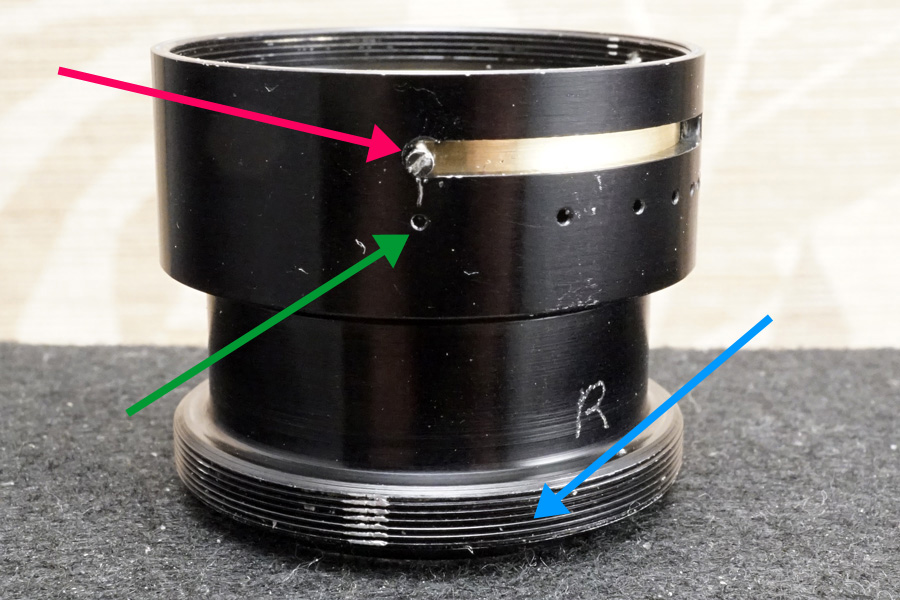

↑完成した鏡筒を真横から撮影しました。鏡筒の上部に用意されている切り欠き/スリット/開口部には「開閉キー」がネジ込まれて突出しています (赤色矢印)。

↑完成した鏡筒を真横から撮影しました。鏡筒の上部に用意されている切り欠き/スリット/開口部には「開閉キー」がネジ込まれて突出しています (赤色矢印)。

またグリーン色の矢印で指し示している箇所の裏側が前述した「絞り値キーの穴」ですね。さらにブルー色の矢印に備わるネジ山は「基台にネジ込んでいく時のネジ山」です。

つまりこの構造から冒頭で少しだけ写真掲載した旧西ドイツのSchneider-Kreuznach製標準レンズ「ALPA-Xenon 50mm/f1.9 ▽ (ALPA)」が、同一の鏡胴で製品化されていた根拠が判明します。このブルー色の矢印で指し示している箇所のネジ山さえALPA-Xenonに用意されていれば「単に鏡胴前部だけをネジ込むだけで製品が組み上がる」ので、簡単に生産できていたハズなのです(笑)

↑こちらは角度を変えて、今度は最小絞り値側の向きから撮影しました。同様赤色矢印の位置が最小絞り値「f22」の時の突き当て停止位置です。

↑こちらは角度を変えて、今度は最小絞り値側の向きから撮影しました。同様赤色矢印の位置が最小絞り値「f22」の時の突き当て停止位置です。

つまりこのモデルは「開放位置と最小絞り値側位置の両端で、必ず突き当て停止するので、両端に遊びがない=微調整を伴わない設計としている」ことになり、そのようにガタつきなく、シッカリと確実に絞り環の各絞り値でクリック感を感じながら小気味良く操作できる仕上がりが「適正な組み立ての結果」なのだと「本来在るべき姿」が確定します。

このように「観察と考察」によって「原理原則」から導き出された組み立てで仕上げれば「本来在るべき姿=製産時点に限りなく近づける」ことになりますね(笑)

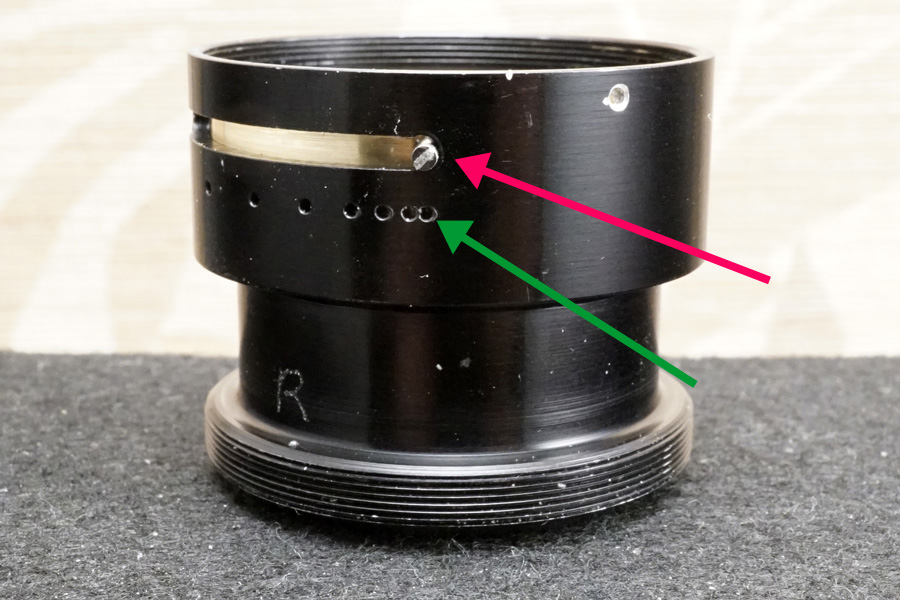

↑こちらは光学系第3群をモールド一体成型している光学系前群格納筒ですが、赤色矢印で指し示している箇所のネジ山が「絞り環用のネジ山」なのです。

↑こちらは光学系第3群をモールド一体成型している光学系前群格納筒ですが、赤色矢印で指し示している箇所のネジ山が「絞り環用のネジ山」なのです。

光学系前群格納筒自体に絞り環用のネジ山を備えてしまう製品設計と言うのは、珍しいです。またグリーン色の矢印で指し示している箇所のネジ山が鏡筒へのネジ込みに使うネジ山ですから、ブルー色の矢印で指し示している箇所に用意されている「イモネジ用の下穴」こそが「製産時点を示す光路長の証拠」であると簡単に理解が進みます (この位置でネシ込められれば、誰でも適切な光路長で組み上げられることを述べています)。

逆に言うなら、光学系前群格納筒側に絞り環用のネジ山を備えたと言うことは、光学系の光路長を基準に考えた時「絞り環の駆動域が微妙にズレる」懸念が高まりますから (つまり光学系の各群を格納していった時の誤差の積み重ねで、光路長に微小な誤差が生じるから)、その絞り環の駆動域の微調整を何処かで相殺させないと、最後鏡胴の基準▲マーカー位置とのズレが生じてしまう話に到達しますョね???(笑)

だからこそ前述した「イモネジ用の下穴を用意してある」と言う製産時点の要素に、これ以上ないほどに信憑性が増すのです(涙)・・なぜなら、最低限光学系前群側の光路長は、これで確定するからです (こんなにありがたい配慮は無い)!

なおオレンジ色の矢印で指し示している箇所の2列の平滑面こそが「絞りユニット内開閉環が回る場所=接触箇所」との話になり、鏡筒内部にグリースを塗らない以上「この2列の平滑性もキッチリ確保されなければ、絞り環操作が硬くなる」のは自明の理ですね(笑)

・・まさにこれも「本来在るべき姿」であると明言できます。

このようにどんなに細かくても、キッチリ一つ一つを潰していけば最終的に「限りなく製産時点に近しい組み上がり状態に仕上がる」のは、当然な成り行きです(笑)

↑光学系前群格納筒をネジ込んで鏡筒を撮影しました (写真上側が前玉の方向)。

↑光学系前群格納筒をネジ込んで鏡筒を撮影しました (写真上側が前玉の方向)。

↑前述のたった1つだけ用意されていたイモネジ用の下穴も、確実にピタリの位置で光学系前群格納筒をネジ込めたので、いちいち調べずとも適切な光路長に仕上がっているのは間違いありません。

↑前述のたった1つだけ用意されていたイモネジ用の下穴も、確実にピタリの位置で光学系前群格納筒をネジ込めたので、いちいち調べずとも適切な光路長に仕上がっているのは間違いありません。

◉ イモネジ

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

↑光学系前群を全て組み込んでしまいます (もちろん光学清掃が終わっています)。

↑光学系前群を全て組み込んでしまいます (もちろん光学清掃が終わっています)。

ご覧のように鏡筒の下部には「刺さっている絞り羽根の位置決めキーが丸見え」だったりします(笑)

実はこの「位置決めキーが丸見え」である点と合わせて、もう1つ「ヘリコイドメス側のネジ山端が、最短撮影距離位置の時に極僅かに露出してくる」点についても要注意なのです!(怖)

↑ようやく絞り環をセットできました。同じアルミ合金材ですが、こちらは陽極アルマイト仕上げです。この陽極アルマイト仕上げを「チープだ!」と言えば、確かにメッキを被せていない分、安っぽく見えるかも知れませんが、決して手を抜いているワケではなく、陽極の化学反応/仕上げ方がとても丁寧なので、むしろ下手なメッキを被せるよりも経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビに強そうです。

↑ようやく絞り環をセットできました。同じアルミ合金材ですが、こちらは陽極アルマイト仕上げです。この陽極アルマイト仕上げを「チープだ!」と言えば、確かにメッキを被せていない分、安っぽく見えるかも知れませんが、決して手を抜いているワケではなく、陽極の化学反応/仕上げ方がとても丁寧なので、むしろ下手なメッキを被せるよりも経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビに強そうです。

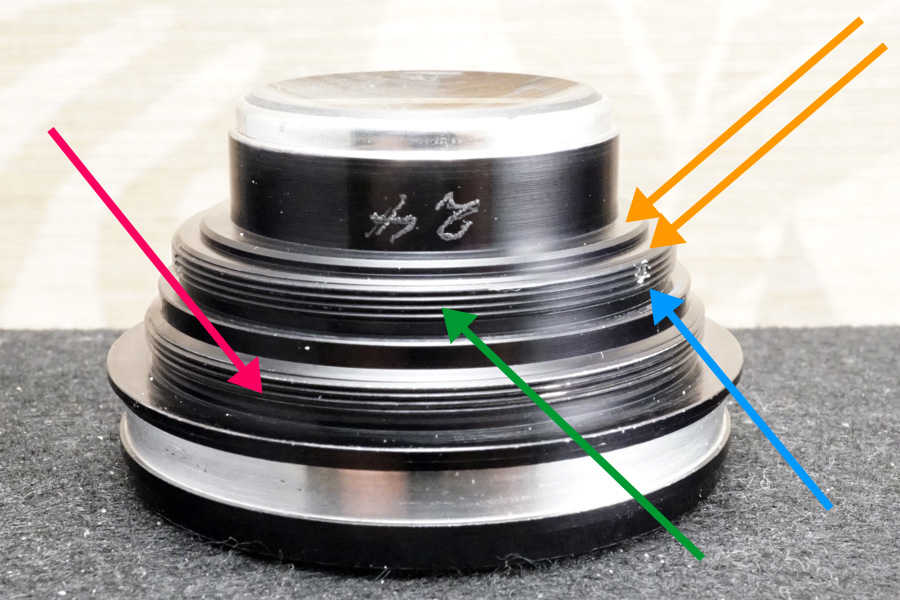

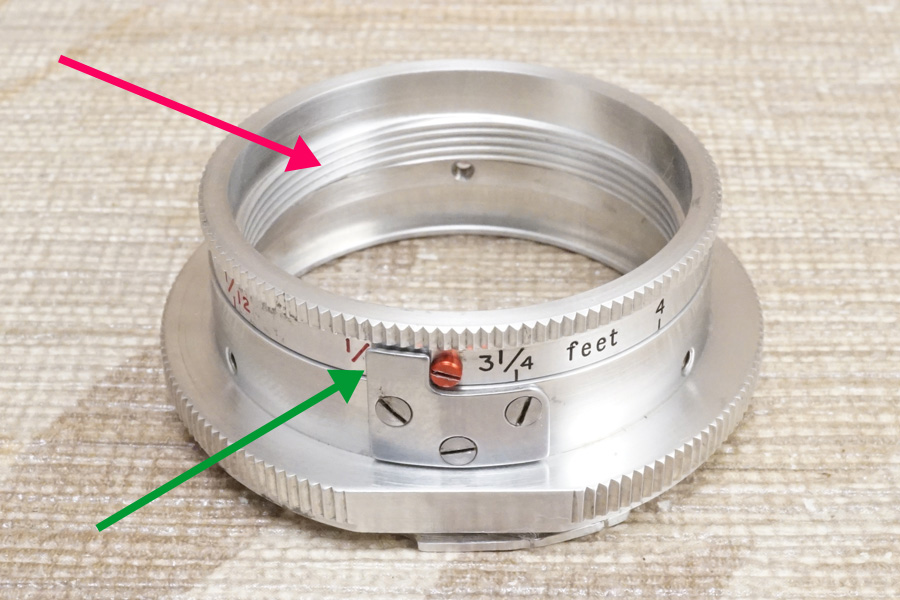

↑このモデルは鏡胴が「前部/後部」の二分割方式なので、ここからは鏡胴「後部」のヘリコイド群の組立工程に移ります。

↑このモデルは鏡胴が「前部/後部」の二分割方式なので、ここからは鏡胴「後部」のヘリコイド群の組立工程に移ります。

❶ 直進筒:ヘリコイドメス側

❷ 距離環:ヘリコイドオス側

❸ マウント部

もちろんいずれもアルミ合金材削り出しの研削です。見ると分かりますが、距離環の内側がヘリコイドオス側なので、そのネジ山数が少ないと言うことは「∞刻印から最短撮影距離位置まで、距離環はほぼ1周しか回らない」ので「ヘリコイドオスメスのネジ山が急勾配」であることを意味しています。

従ってそれを勘案して塗布するヘリコイドグリースをチョイスしないと、距離環を回すトルクが重くなってしまいます(汗)

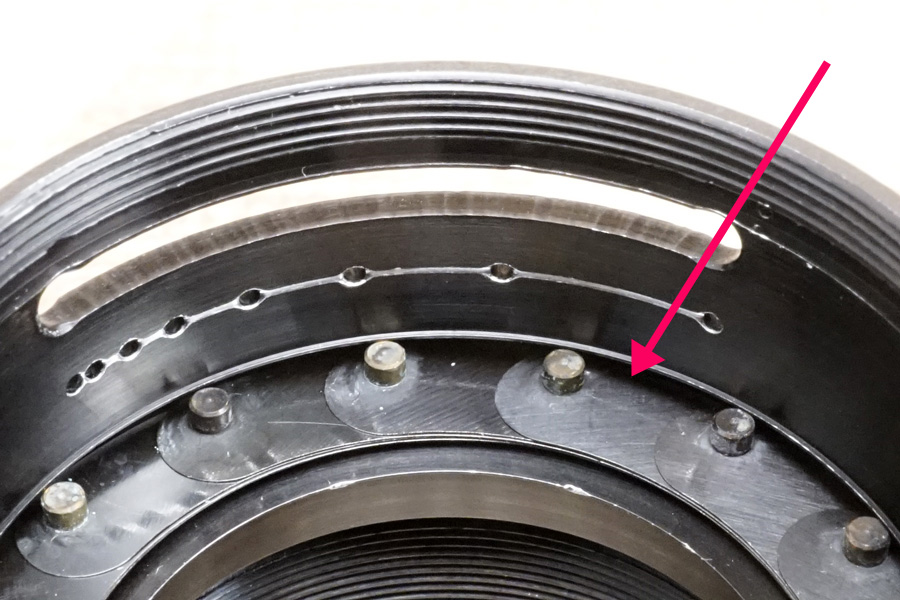

↑❶ 直進筒を、上のほうから覗き込んで撮影しています。グリーン色の矢印で指し示している箇所の条ネジ山がヘリコイドメス側です。また赤色矢印で指し示している箇所の3箇所が「直進キーガイド」と言って、ヘリコイド距離環の回転に従い鏡筒を前後動させる時の「チカラの変換機構」です。

↑❶ 直進筒を、上のほうから覗き込んで撮影しています。グリーン色の矢印で指し示している箇所の条ネジ山がヘリコイドメス側です。また赤色矢印で指し示している箇所の3箇所が「直進キーガイド」と言って、ヘリコイド距離環の回転に従い鏡筒を前後動させる時の「チカラの変換機構」です。

◉ 直進キー

距離環を回す「回転するチカラ」を鏡筒が前後動する「直進するチカラ」に変換する役目

◉ 直進キーガイド

直進キーが直進動でスライドして移動するガイド/溝であり鏡筒の繰り出し量をカバーする

さらにブルー色の矢印で指し示している箇所に、前述した鏡筒の最下部に用意されているネジ山がネジ込まれて、最後オレンジ色の矢印の箇所に1つだけ用意されている「鏡胴前部固定用ネジ穴」にイモネジがネジ込まれて鏡胴「前部」を締め付け固定する設計です。

・・とてもわかり易いですね(笑)

↑マウント部に距離環をネジ込んだところです。ストッパーが用意されているので、無限遠位置「∞」と最短撮影距離位置の両端は駆動域を一切微調整できないことが分かります。

↑マウント部に距離環をネジ込んだところです。ストッパーが用意されているので、無限遠位置「∞」と最短撮影距離位置の両端は駆動域を一切微調整できないことが分かります。

つまり最短撮影距離位置まで距離環を回すと、最後はグリーン色の矢印の箇所でカチンと音が聞こえて突き当て停止するしか方法がありません(汗)

結果、このモデルは一意でしかヘリコイドをネジ込めず (ネジ山は全部で8箇所用意されている) 光路長の微調整も何一つできません・・組み上げたら適正に組み上がるしかない製品設計なのです(笑)

・・と言うことは、各工程でキッチリ適正に仕上げていかなければイケナイ話になります。

↑前出のヘリコイドメス側がネジ込まれました。当然ながらこの位置でネジ込んで無限遠位置はピタリです(笑)

↑前出のヘリコイドメス側がネジ込まれました。当然ながらこの位置でネジ込んで無限遠位置はピタリです(笑)

↑赤色矢印で指し示している箇所に3本の「直進キー」が既に刺さっていて、この個体の距離環操作のトルクが決定づけられています。

↑赤色矢印で指し示している箇所に3本の「直進キー」が既に刺さっていて、この個体の距離環操作のトルクが決定づけられています。

結局このヘリコイドメス側を何処までネジ込んでこの3本の「直進キー」をセットすれば良いのかの判定がポイントになるワケです。もちろん最後までネジ込んでいってしまっても合致しませんし、空間がが空きすぎていてもアンダーインフ状態に陥ります(汗)

そして何よりも「直進キー x 3本」と言う、前代未聞のチカラ変換システムを採用している自信の現れ、と言うか「いわゆる測定機材屋さんの堅実性」が、まるで現れている製品設計にしか、当方には映りません(笑)

・・普通は直進キーの本数は、1本か2本なので(汗)

この概念が意味することは、アルミ合金材だから柔らかい/弱いとの懸念を「捨てなさい」と言っているのに等しいです(汗)

逆に言うなら黄銅製や真鍮材のほうが撓りに弱いので (応力反応するので) このように3本の直進キーでチカラを変換できれば「僅かなたわみなどは簡単に相殺していってしまう」と言う、自らの実績を基に証明されている既知の概念なのだと・・当方的には受け取れます(涙)

・・Kern Aarau相手に、一般的なオールドレンズの話をしては、ダメダメ(笑)

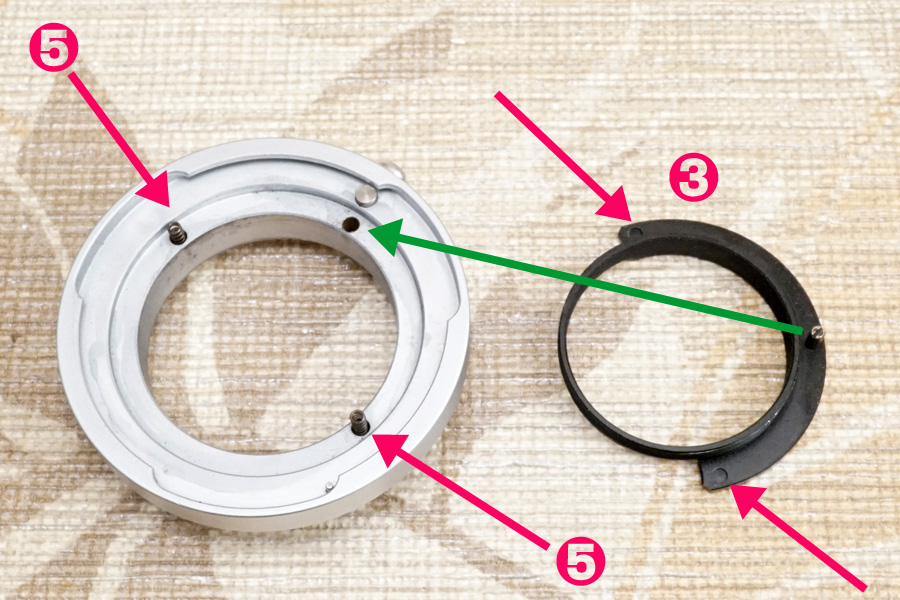

↑結局、オールドレンズ側のオーバーホール工程は全て完了し、100%の仕上がりで「ご報告すべき瑕疵内容は光学系の問題だけ」と言う組み上げですが、実はオールドレンズ側が単体では一切瑕疵内容を感じなかった操作性だったのに「KIPON製マウントアダプタに装着すると、∞刻印位置に近づくに従い、距離環のトルクがとても硬くなる」現象に見舞われてしまいました(涙)

↑結局、オールドレンズ側のオーバーホール工程は全て完了し、100%の仕上がりで「ご報告すべき瑕疵内容は光学系の問題だけ」と言う組み上げですが、実はオールドレンズ側が単体では一切瑕疵内容を感じなかった操作性だったのに「KIPON製マウントアダプタに装着すると、∞刻印位置に近づくに従い、距離環のトルクがとても硬くなる」現象に見舞われてしまいました(涙)

・・この現象はそもそも今回のオーバーホール/修理ご依頼内容の一つでもあります。

いろいろ調べて最終的に、当初バラす前の確認時点でも∞位置に近づくに従い、距離環のトルクがどんどん硬くなっていった原因が「このマウントアダプタ側の製品設計の問題」だと判明しました(汗)

・・基本的に当方のオーバーホール作業は、マウントアダプタの類の不都合は修復しません!

もっと言うなら、予めオールドレンズ単体で操作してみて、本当にご依頼頂いた瑕疵内容が既にオールドレンズ側のほうで発生していたのかを、ご確認頂くべきだったとも言えます。

さらに今回の個体は梱包を開封した際、このマウントアダプタが外せなくてちょっと焦りました(汗)・・本来、●リリースマーカー同士で合致させてマウントアダプタとオールドレンズのマウント部を装着し合いますが、届いた個体は「リリースマーカー位置の一つ次の爪に入っていた」結果、何かが干渉して外せなかったのだと思います(涙)

・・結構、焦ってガチャガチャヤリました(汗)

実際爪が噛み合う位置が1つ分ズレていた「証拠」は、ロック解除ツマミを押し下げずとも、勝手に距離環を回しているだけでオールドレンズ側が回っていた/ズレていたからです。当初バラす前時点の実写確認時に、そのような現象が起きていましたが、そのときはまだ何が起きているのか理解できていませんでした(汗)

・・普通、というか現状はロック用ツマミを解除しない限りオールドレンズ側は回りません。

例えばもしもオールドレンズ単体では許容範囲内の操作性なのに、マウントアダプタに装着すると瑕疵が発生するとご依頼頂いていれば、そのマウントアダプタのモデル銘を事前にお尋ねできていました。

要は「KIPON製マウントアダプタの製品設計は、あまりヨロシクない」と言うお話です (とは言っても、他に選択肢がありませんが)(涙)

結局、せっかく一つ前の工程までで「光学系のクモリの問題だけを除いて何一つ瑕疵が無かった」のに、このマウントアダプタに装着したら、再びバラす前の状態に戻りました(泣)

・・そこで頭にきて、上の写真のようにバラしたところです(汗)

❶ 距離計連動ヘリコイド環用の締付環/固定環

❷ 距離計連動ヘリコイド環

❸ 実距離伝達環

❹ マウントアダプタ

❺ 押しバネ2本

・・こんな簡素な構成パーツの製品です。

↑このマウントアダプタの製品設計が「どうしようもない粗悪な製品概念 (決して造りや金属材の研削が粗悪なのではありません)」なのが拙いのです(涙)

↑このマウントアダプタの製品設計が「どうしようもない粗悪な製品概念 (決して造りや金属材の研削が粗悪なのではありません)」なのが拙いのです(涙)

マウントアダプタの内側に3つの垂直状の穴が用意されており、その両サイドに❺ 押しバネが刺さります・・刺さると言うよりも、単に入っているだけ(汗)

そしてグリーン色の矢印で指し示している箇所の穴に❸ 伝達環の突出キーが入ります。

・・要はこの伝達環は3点支持と言うお話!(驚)

しかもその3点のうち2つが「押しバネ」ですから、グラグラしまくって仕方ないったらありゃしません!(怒)・・マジッでこういう製品設計って酷すぎます(笑)

さすが中華製品と言うか、いくら中国人でも、もう少しまともに製品設計したらどうなの・・と思いますョ!!!(怒)

一応ちゃんと❸ 伝達環側に❻ 押しバネのガイドが丸い穴状に用意されているのですが、まるで脱落を防御しない深さで「ハッキリ言って意味を成していない!」ワケで、こういう製品設計は、たぶん小学生レベルよりもさらに低能です!(怒)

例えば旧西ドイツのオールドレンズの多くに採用されていた、こういう場合のバネ材は「棒バネ」や「円形バネ」だったりするので、マウント部の円形に対し均等に反発力が及ぶようちゃんと考慮していたりします(汗)

もっと言うなら、旧東ドイツのCarl Zeiss Jena製オールドレンズの多くに採用されていたプリセット絞り機構部のクッション性には、確かに同じような「押しバネ」が使われていますが (長さまでまるで似ている)、その数は「押しバネ x 4本」であり、やはり面としての均一性についてちゃんと考えて設計されています。

2点支持や3点支持など、このような距離計連動機構部の「面 vs 面の支持」に使うべきではないのです!(怒)

↑❷ 距離計連動環は単純に、❸ 伝達環にネジ込んでいって、最後に ❶ 締付環で、ちょうどブルー色の矢印の位置で締め付け固定するだけの簡素な構造です。当初バラす際に、既にこの❶ 締付環がスルスルと緩んでいる状態でした(汗)

↑❷ 距離計連動環は単純に、❸ 伝達環にネジ込んでいって、最後に ❶ 締付環で、ちょうどブルー色の矢印の位置で締め付け固定するだけの簡素な構造です。当初バラす際に、既にこの❶ 締付環がスルスルと緩んでいる状態でした(汗)

要はこの❷ 距離計連動環が行ったり来たり前後動するので、カメラボディ側に実距離を伝達できている話なのでしょうが、問題なのは「❺ 押しバネの長さと反発力がめちゃくちゃ強すぎる」のが原因でした(汗)

結果、最短撮影距離位置ならとっても軽い距離環操作だったのが、少しずつ固くなってきて、ほぼ無限遠位置「∞」では指の腹がちょっと辛いかなといった感触でした(汗)

それだけ重いトルクにしていた真犯人は「❺ 押しバネ」だったのです。そして何よりもこの押しバネの長さ分で「無限遠と最短撮影距離の両端を決定づけている」と言う「えッ??? バネって伸縮するんじゃないの???」と言う、ちょっとした笑い話的な内容です(笑)

・・それでいて、この製品、マジッに買ったら4万円超え!

ですョ(笑) こりゃあ〜、中国にお金が貯まるワケですョ!(笑)

結局せっかく理想的な仕上がりでオールドレンズを組み上げられたので、仕方なく「代替押しバネ」を調達するハメに陥りました(泣)

現状、マウントアダプタ側 ❸ 伝達環を押し込む時のチカラは、まだまだ軽くしたいのですが、如何せんどんだけスプリングを調達すれば良いのかと言う一発勝負にもなりかねないので (当方はこう言うスプリングの張力を示す専門用語の項目を、仕様諸元データシートを取り寄せてチェックしても、まるで???です)(恥)

当てずっぽで調達した押しバネを最も良さげな長さに切り取って組み込んだところ、当初バラす前よりはだいぶ軽い操作性に戻ったので、これでお許し願えればと言った処です (ホンネを言えば、それでもまだ硬めの印象なので、もう少し軽くしたい気持ちはありますが、なんだかきりが無さそうで)(涙)

・・お許し頂けることを、ひたすらに願いつつ!(祈)

なおこのマウントアダプタに装着すると僅かにガタつきが生じている問題は、オールドレンズ側マウント部のロック孔 (四角い切り欠き) 部分の幅が「3.14㎜」であるのに対し、肝心なマウントアダプタ側のロックピン (ツマミのところに付随するツマミ操作に連動して上下動している金属棒) の外径が「⌀ 2.92㎜」と、そもそも製品設計時点でマチ幅 (余裕/遊び/空間) を持たせているからで、オールドレンズ側のマウント部がアルミ合金材で削れてしまったからではありません!

ネット上に「チープ感」の根拠として、アルミ合金材だからロック孔が摩耗してガタつきが生じていると解説していることがありますが・・まるで違います!

その差「▲0.22㎜」なので、必然的に距離環を回していってピント合わせしている最中に、その前後動時に遊び分のガタつきが生じるのは「物理的な製品設計の拙さ」であり、これは

100%間違いなく「マウントアダプタ製造メーカー側の問題」です!

要は安直にロック用金属棒の外径を、オールドレンズ側ロック孔よりも少ないサイズで設計しただけの、非常に幼稚なレベルです。凡そKern Aarau製品やALPA-SWISS製品なら、確実にシッカリとそれ以上無いくらいにキッチリハマります。

いくらアルミ合金材でも、そのアルミ合金の種別は数種類あります。そもそもヘリコイドの条ネジ山を研削してきているアルミ合金材なので、そう簡単には摩耗だけで仕様諸元値が変化するような金属材ではありません!・・そういうサイトで「チープ、チープ」と貶すのも大概にしてもらいたいものですね。悪いのはマウントアダプタです!

凡そこのKIPON製マウントアダプタは、例えばVISOFLEX用にしても、PENTACON SIX用にしても、その製品設計の拙さや配慮の無さ加減は、概ねどの製品も同じなので、製品設計している中国人の問題だと思います!(怒)・・おそらく高めの価格でも売れるので、希少的なオールドレンズ向けのマウントアダプタばかりに目をつけて製品化しているのてしょうが、そもそもそういう魂胆からしてこの人種の民族的な良識欠如感いっぱいです (恥ずかしい)!(怒)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑前述のとおり、完璧なオーバーホール/修理が終わっているので、操作面でご報告すべき瑕疵内容は「オールドレンズ単体に於いては皆無」です(汗)

↑前述のとおり、完璧なオーバーホール/修理が終わっているので、操作面でご報告すべき瑕疵内容は「オールドレンズ単体に於いては皆無」です(汗)

↑光学系内は可能な限りスカッとクリアに戻そうと努めましたが、残念ながら瑕疵が幾つか残っています(涙)

↑光学系内は可能な限りスカッとクリアに戻そうと努めましたが、残念ながら瑕疵が幾つか残っています(涙)

《光学系に関する、ご報告すべき瑕疵内容》

❶ 前玉露出面側に経年並みの拭きキズやヘアラインキズ、点キズが相当残っています。

❷ 特に1/4くらいの領域に集中して、目立つ点キズが物理的に削れて残っている状況です。

❸ 光学系第2群の外周から中心に向かい白く盛大なクモリを帯びていたものの、僅かに残るレベルです。

❹ 光学系第4群貼り合わせレンズにバルサム切れが起きています。

❺ 光学系第5群後玉にも経年並みのキズが多数残っていますが、まだキレイなほうです。

・・こんな感じです(涙)

❶と❷は、特に1/4くらいの領域に集中的にポツポツと大小の丸穴が点在しているのが「物理的に光学硝子面がえぐれているキズ」なので、どうにもできません(涙)・・申し訳ございません。

❸の盛大な白いクモリは、光学清掃しても歯が立たず、仕方なく「光学硝子研磨」を処置してようやくほぼ消えている印象です。しかし外周ギリギリの際部分には極僅かにそのクモリが残っています。

これはその際部分を完全に除去しようと擦り続けけると「今度はその手前の蒸着コーティング層を剥がしていってしまうから」適度なところでやめています(汗)・・申し訳ございません。

❹のバルサム切れは、おそらく光学系内を覗き込むと薄っすらとしたクモリにしか見えませんが、後玉の方向から覗き込みながら光に反射させると「中心の相当な領域に泡が広がるように円形状に何かが広がっているのが見える」次第で、それがバルサム切れです(汗)・・申し訳ございません。

本当は一旦剥がして再接着しようかとも考えたのですが、冒頭の説明のとおり「2枚の貼り合わせレンズで外径サイズが異なる (段差がある)」ことから、光軸ズレや偏芯が怖いので諦めました・・申し訳ございません。

❺も後玉の経年劣化進行に伴うキズなのでどうにもなりません・・申し訳ございません。

オーバーホール/修理ご依頼者様皆様に告知しているとおり、もしもお届けしたオールドレンズの仕上がり状況にご満足頂けない場合は、そのご納得頂けない要素に対して「ご納得頂ける分の金額をご請求金額より減額」下さいませ。

減額頂ける最大値/MAX額は「ご請求金額まで (つまり無償扱い)」とし、大変申し訳御座いませんが当方による弁償などは対応できません・・申し訳御座いません。

↑後群側の第4群のバルサム切れは、この角度ではまるで視認できません。もっと本格的に覗き込まないと見えないと思います(汗)

↑後群側の第4群のバルサム切れは、この角度ではまるで視認できません。もっと本格的に覗き込まないと見えないと思います(汗)

↑15枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

↑15枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

絞り環操作も軽い操作性に仕上げてありますし、当初生じていた最小絞り値側の極僅かなガタつき/遊びも解消済です・・まるで適正状態に戻っています。

さらに最小絞り値側方向で固くなっていたクリック感は、開放側にほぼ近いトルク感まで改善できていますが、冒頭解説のとおり「最小絞り値側ほど、互いの絞り値キーの穴が近接するので硬くなる」のと合わせて、確かに最小絞り値側での「界面張力」も影響し、多少硬くなるのはこのモデルの設計上、どうしようもありません・・申し訳ございません。

例えば絞り環に刻印されている絞り値が均等間隔であれば、最小絞り値側のクリック感の硬さへの影響度は減少します。

「たかが絞り値の刻印場所の話」と思われるでしょうが(笑)、そのクリック感を体現させている構造に介在しているのが、板バネ方式にしろ押しバネ方式にしろ、穴や溝に鋼球ボールがカチカチと填ってクリック感になっている構造である以上、隣接する絞り値の刻印の場合には硬く「感じる」のは道理です。

逆に言うなら、もしもその時の反発しているチカラを計測機械でちゃんと計測すれば、大きな相違ではないと思います。要は純粋に隣接しているからすぐにクリック感を感じている結果「硬くなっている」ように感じているのは、もしかしたら錯覚の範疇に入る話なのかも知れません(汗)

但し、絞り値を均等配置で刻印すると言うことは、今度は「絞り羽根開閉制御機構の構造が複雑化してくる」物理的な概念に至るので、このような純粋な手動絞り (実絞り) 方式のオールドレンズに採用する必要性は・・あまりにもナンセンスだと思いますね(笑)

・・こういう細かい事柄まで考察できるのが「完全解体」の醍醐味の一つでもある!(笑)

或る意味、当方のオーバーホール作業、ひいては『DOH』の根本的な前提は「完全解体」にあるとも言えるので、当方的には「完全解体」しない整備を「整備とは捉えていない」のも、まるで事実です!(笑)

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」だけを使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」だけを使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

前述のとおり、このオールドレンズ単体での操作性については、当方的には十分納得できる仕上がりとの判定です。これ以上軽くするのは「白色系グリース」を使わない限り不可能です・・申し訳ございません。

また前述のマウントアダプタとの関係があるので、やはり相変わらず無限遠位置に近接するに従いトルクが重く変わっていきます・・申し訳ございません。

《このモデルを使っていく中で留意するべき事柄》

❶ 絞り羽根への油染みが視認できたら、即刻整備に出す!

❷ 位置決めキーが見えている為、砂や塩害に配慮する必要がある!

❸ 同様ヘリコイドメス側の条ネジ山も最短撮影距離時に露出するので要注意!

❹ 上の写真のように距離環のネジ山も最短撮影距離時に露出してくる!

❺ 結果、特に砂の侵入と水濡れに特別に配慮する必要がある。

・・上の羅列した注意事項は、前述した位置決めキーの露出やネジ山の露出について、今後の使い方の中で「特別に配慮して頂きたい内容」を挙げました。上の写真で赤色矢印で指し示している箇所が、まさに❹の話です。

↑一応、現状当方で執りうる処置は全て講じて、これ以上の改善は不可能な状況です・・申し訳ございません。

↑一応、現状当方で執りうる処置は全て講じて、これ以上の改善は不可能な状況です・・申し訳ございません。

↑右横に並べた純正のラッチ式金属製前キャップの着脱も、フィルター枠内部の鋼線を『磨き研磨』した結果、相応の効果が現れて多少軽く仕上がっています(汗)

↑右横に並べた純正のラッチ式金属製前キャップの着脱も、フィルター枠内部の鋼線を『磨き研磨』した結果、相応の効果が現れて多少軽く仕上がっています(汗)

↑赤色矢印でマウントアダプタ側とオールドレンズ本体側のリリースマーカーを指し示していますが、オールドレンズ側の●リリースマーカーをちゃんと赤色に再着色して明示しました。当初届いた時は、ブルー色の矢印のロック解除ツマミを操作せずとも、勝手にオールドレンズ側が動いてしまうものの、外れない状況でした(汗)

↑赤色矢印でマウントアダプタ側とオールドレンズ本体側のリリースマーカーを指し示していますが、オールドレンズ側の●リリースマーカーをちゃんと赤色に再着色して明示しました。当初届いた時は、ブルー色の矢印のロック解除ツマミを操作せずとも、勝手にオールドレンズ側が動いてしまうものの、外れない状況でした(汗)

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い微調整の上仕上げています。あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い微調整の上仕上げています。あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

無限遠位置 (当初バラす前の位置に合致/ピタリの状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f1.8、被写体までの距離:54m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:27m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、30m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の60m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑上の写真は、今回扱ったモデルと全く関係ありませんが「SWITAR銘モデル」には、このような被写界深度のインジケーターが備わっており、設定絞り値に対してこのようにオレンジ色の丸いガイドが明示してくれる仕組みを持っています。

↑上の写真は、今回扱ったモデルと全く関係ありませんが「SWITAR銘モデル」には、このような被写界深度のインジケーターが備わっており、設定絞り値に対してこのようにオレンジ色の丸いガイドが明示してくれる仕組みを持っています。

これがまたギミック感タップリで大好きなのですが、今回その自分の想いを改めました!(汗)

ハッキリ言って、これら「MACRO-SWITARシリーズ」にはもぅ浮気しませんから! 今回扱ったこのモデル「SWITAR 50mm/f1.8 AR《初期型》(ALPA)」一本狙いで、死ぬまで一生懸命貯金して、最後棺桶の中に一緒に入れて逝きたいと思います!(恥)

チープ感なんてどうでも良いです! ちっちゃくてもどうでも良いです! 57cm (実測値) の近距離撮影もどうでも良いです!

全てはこの写りが総てであって、他の何モノでもない、唯一たるエベレスト

並みの描写能力です!(驚)

・・そういうオールドレンズなのを、今回このような機会を与えて下さったおかけで、知ることができました! 本当にありがとう御座います!(涙)

↑当レンズによる最短撮影距離57cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離57cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

まるでピンボケにしか見えていないと思いますが、実はライブビュー撮影でちゃんと手前側ヘッドライトの電球にピタリとピントが合っており、しかも鋭いです (要は被写界深度がめちゃくちゃ狭い/薄い)!(驚)

↑絞り環を回して設定絞り値「f2」で撮影していますが、この絞り値だけクリック感がありません。

↑絞り環を回して設定絞り値「f2」で撮影していますが、この絞り値だけクリック感がありません。

↑f値「f16」になりましたが、まるで描写が落ちていません!(驚) しかもこの絞り値で背景のお城の模型にフレアが現れず、左下の開口部の内部が薄っすらと明るく背景紙の柄が見えているのが凄いです!(驚)

↑f値「f16」になりましたが、まるで描写が落ちていません!(驚) しかもこの絞り値で背景のお城の模型にフレアが現れず、左下の開口部の内部が薄っすらと明るく背景紙の柄が見えているのが凄いです!(驚)

↑最小絞り値「f22」での撮影ですが、仕方ないので一応「回折現象」の説明だけ以下に載せますが、全く影響を感じません!・・凄いですコレ!(驚)

↑最小絞り値「f22」での撮影ですが、仕方ないので一応「回折現象」の説明だけ以下に載せますが、全く影響を感じません!・・凄いですコレ!(驚)

絞り羽根がもうほとんど閉じきっている状況ですし、しかもこのモデル「SWITARシリーズ」が実装している絞り羽根ときたら「両面でピッカピカのメタリックグレーな、金属材そのままのメッキ加工 (金属質が視認できているくらいなのが、冒頭のほうで掲載したオーバーホール工程写真を見ても明らかに分かる)」なので、よくもフード無しで、これだけのフレア発生率に抑えて光学設計してきたものだと、まさにオドロキを隠せません!(驚)

・・これが「SWITARシリーズ」の脅威的な描写能力なのです!(驚)

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

今回のオーバーホール/修理ご依頼、誠にありがとう御座いました。引き続きの次のオールドレンズの作業に入っていきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。