◎ Ernst Leitz Wetzlar (エルンスト・ライツ・ヴェッツラー) Elmar 5cm/f3.5《第2世代1951年製:collapsible》(L39)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回オーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、旧西ドイツは

今回オーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、旧西ドイツは

Ernst Leitz Wetzlar製標準レンズ・・・・、

『Elmar 5cm/f3.5《第2世代1951年製:collapsible》 (L39)』

です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計でもまるで初めての扱いです。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

今回のご依頼者様は、昨年末に初めて『Elmar 50mm/f2.8《第1世代:1960年製》(LM)』のオーバーホール/修理ご依頼を賜ったご縁からのリピーター様です。再びお声掛け頂きとても感謝しています・・ありがとう御座います!

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

戦前ドイツの東部、ベルリン直下に位置するザクセン州はLeipzig

戦前ドイツの東部、ベルリン直下に位置するザクセン州はLeipzig

(ライプツィヒ) 市で、1925年の春に開催された見本市「Leipziger Messe」に於いて、フランクフルト門に隣接する体育館を貸し切り3月1日〜11日の間「Messe Ausstellung Kino, Foto, Optik und Feinmechanik (映画/写真/光学及び精密機械の見本市)」が開催されました。

(右写真はLeica Iaをネットオークションから引用/製造番号:229)

その会場の一角にひっそりとライツのブースが設けられて、初めて「Leica Ia」が大人しくお披露目されました (何故なら、当時Leitzは光学顕微鏡や天体望遠鏡などの光学製品製造メーカーの一つでしかなかったから/フィルムカメラやレンズを製産する立場のメーカーではなかった)・・その時、装着していた標準レンズが「Leitz Anastigmat 50mm/f3.5 (nickel:rigid)」です。

その会場の一角にひっそりとライツのブースが設けられて、初めて「Leica Ia」が大人しくお披露目されました (何故なら、当時Leitzは光学顕微鏡や天体望遠鏡などの光学製品製造メーカーの一つでしかなかったから/フィルムカメラやレンズを製産する立場のメーカーではなかった)・・その時、装着していた標準レンズが「Leitz Anastigmat 50mm/f3.5 (nickel:rigid)」です。

実際その時お目見えしたレンジファインダーカメラ以前に「Leica 0」が顕在するようですが、1923年〜1924年に造られたプロトタイプで、僅か31台しか造られていません (wiki参照)。

実際その時お目見えしたレンジファインダーカメラ以前に「Leica 0」が顕在するようですが、1923年〜1924年に造られたプロトタイプで、僅か31台しか造られていません (wiki参照)。

一方右写真は2000年にライカより2,000台限定で発売された、完全復刻版モデル「Leica 0」でやはり「Leitz Anastigmat 50mm

/f3.5 (nickel:rigid)」を装着しています。

レンズキャップがカメラボディにとめられている理由は、巻き上げ時にキャップを被せる必要があるからです (フィルムの感光を防ぐ)(汗)

この標準レンズ「Leitz Anastigmat 50mm/f3.5 (nickel:rigid)」ですが「Anastigmat (アナスティグマート)」と読み、光学設計上の状態を表すコトバの一つであり、実はモデル名ではありません。和訳的にもっと分かり易く言い換えるなら「ライツ (の) アナスティグマート (なレンズ) 50mm/f3.5」といった趣旨を伝えるべく命名させた刻印になっていることを知るべきです。

光学ガラスレンズの設計に於いて「球面収差/非点収差/コマ収差/像面収差」について補正されている (ほぼ解消できている) 状態を指す表現の一つであり、19世紀終盤に様々な光学設計者が開発してきた経緯をもつ流れの一つだと言えます (詳細はwikiを参照)。

ちなみに「nickel (ニッケル)」で造られているのは、金属材として鏡胴に使われている材質を指しており、合わせて「rigid (リジッド)」は、固定鏡胴であることを表し、着脱式でオプション交換レンズ群に交換できるタイプのレンジファインダーカメラではないことを意味します。

他にも「collapsible (折りたたみ式)」は日本語で言う処の「沈胴式」に同義であり、鏡胴のスライド筒が格納されてレンジファインダーカメラ内部に収まる方式のことを表現するコトバです (海外では沈胴式を指して、collapsibleと言う)・・知っておくと便利かもしれません。

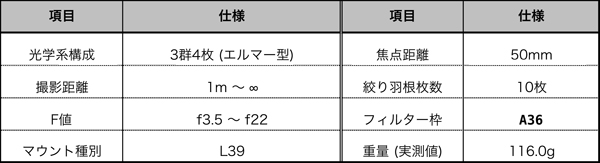

《モデルバリエーション》

※オレンジ色文字部分は最初に変更になった諸元値の要素を示しています。

※発売年度はwikiや「The Leica and Leitz Lens Compendium by Thorsten Overgaard」など参照しています。

初期型:1923年発売 (?)

光学系:3群4枚エルマー型光学系構成、ノンコート

最小絞り値:f18 (大陸絞り)

筐体金属材:ニッケル鉱

モデル銘:Leitz Elmax 50mm/f3.5

マウント規格:L39

第1世代−I型:1931年発売

第1世代−I型:1931年発売

光学系:3群4枚エルマー型光学系構成、ノンコート

最小絞り値:f18 (大陸絞り)

筐体金属材:ニッケル鉱

モデル銘:Leitz Elmar 50mm/f3.5

マウント規格:L39

第1世代−II型:1933年発売

第1世代−II型:1933年発売

光学系:3群4枚エルマー型光学系構成、ノンコート

最小絞り値:f18 (大陸絞り)

筐体金属材:真鍮材/ブラス材

モデル銘:Leitz Elmar 50mm/f3.5

マウント規格:L39

第2世代−I型:1946年発売

第2世代−I型:1946年発売

光学系:3群4枚エルマー型光学系構成、モノコーティング

最小絞り値:f22 (国際絞り)

筐体金属材:真鍮材/ブラス材

モデル銘:Leitz Elmar 50mm/f3.5

マウント規格:L39

第2世代−II型:1951年発売

光学系:3群4枚エルマー型光学系構成再設計、モノコーティング

最小絞り値:f22 (国際絞り)

筐体金属材:真鍮材/ブラス材、赤色指標値

モデル銘:Leitz Elmar 50mm/f3.5

マウント規格:L39

第3世代:1957年発売

第3世代:1957年発売

光学系:3群4枚エルマー型光学系構成再設計、モノコーティング

最小絞り値:f22 (国際絞り)

筐体金属材:真鍮材/ブラス材、筐体設計変更

モデル銘:Leitz Elmar 50mm/f3.5

マウント規格:LM

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

↑上に挙げたのは全ていわゆる「Elmar 5cm/f3.5」の範疇に含まれるタイプを、現在の海外オークションebayから拾ってきました。

今回オーバーホール/修理ご依頼を承ったタイプは上の⓫であり、世代別で言うなら「第2世代−II型」になり、製造番号から1951年製造個体です (最小絞り値:f22)。

掲載写真⓫は、既に今回のオーバーホール/修理ご依頼の全ての作業が終了し、仕上がった時の撮影になります。

上に羅列したのは、一部はモデルバリエーションの分としてピックアップしていますが、他にも様々なタイプが顕在しているようです(汗)

例えば❹は「heavy-cam (ヘビーカム)」と呼ばれるマウント部の肉厚が、異常に厚みを持つタイプで、且つ距離計連動ヘリコイドカムには「斜めの研削が在る」点で特殊です。必然的に「光路長が変わる為、光学系は再設計する必要がある」とみていますが、ネット上では何処のサイトにもこの点が指摘されていません(汗)

❺は「short」と呼ばれる沈胴式のスライド筒の長さが極端に短いタイプです。当然ながら今までに扱っっていないものの、これも一つ前の説明と同じ理由になり、もしもスライド筒が短いなら「光路長が変わるのは必至の為、光学設計を変更せざるを得ない」とみていますが、やはりネット上でこの点に触れているサイトの記述がありません(汗)

また❻は「加工品」のように呼ばれているようですが、マウント部の指標値環の一部が切り取られているタイプで、しかも停止キーが無限遠位置側や最短撮影距離位置側の両端に存在しません (下穴が空いているだけ)・・但し、その下穴にネジ山が残っているのか否かは鮮明画像が無く、不明なままです (もしもネジ山が残るなら、単に停止キーを取り外して、マウント部を切り取っただけの改造個体と言えるから)。

次から次へと謎タイプが現れます(笑) ❼は「最小絞り値:f16」なので、これもまた相当に希少性が高いと思います。何故なら、筐体が真鍮製/ブラス製なので「最小絞り値:f22」への変遷直前に出荷された個体と妄想できますが、もしも絞り環の爪が「f16」を超えて

相当な距離まで稼働するなら「単に製産時点でのf22のタイプミス」個体と言うオチも無くもありません(汗)・・但し、仮にそれが真実だとしても「そのままLeitzの最終検査を超えて出荷されるのは道理が通らない」為、ちゃんと製品として造られた個体との考察もだいぶ強まりますが、逆に仮に出荷されていたとすれば「最小絞り値の違いから、光学設計が従前のまま適応できていたのか???」との純粋な疑念が湧いてきます (無視してf16のままだったか)。

或いは、全く逆発想になりますが「そもそもf22の最小絞り値が適正値を採っていない」とも考えられる為、今回のオーバーホール/修理ご依頼分の個体仕上がりで、簡易検査具を使いチェックすると「おそらくはギリギリ対応できている」かなと言う印象です (実写確認なので/電子検査設備ではないので、あくまでも不明な要素のまま)。

・・こういう検査は、誰かスマホのアプリをマジッで作ってほしいですッ!(祈)

さらにみていくと❽はニッケル筐体で、❾は真鍮製/ブラス製でありながら、最短撮影距離位置の停止キーがまるで別モノで、巷では「11時ストップ」とその停止キーの位置の相違を挙げています。然し、このピックアップ写真で個体を見ても「その11時の位置に刻印してある距離指標値が違う」点で、この❽と❾はそれぞれ別のタイプではないかと妄想できます(汗)

これは単に製産ライン上での切削変更 (停止キーのネジ穴を変更しただけ) と受け取られがちですが・・違いますッ! そもそもヘリコイドオスメスの条ネジ山の研削位置まで変わるので、単に停止キーのネジ込み位置を変えるだけの簡素な製品設計変更に終わりません(汗)

・・ちゃんと何か目的と言うか、装着先レンジファインダーカメラ側の根拠があるハズ。

まだ他にも特殊なタイプが存在するようですが、もお〜何だかきりがないような気がします。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ここからは今では恒例になってきた、光学系の設計に関する考察を進めていきます。

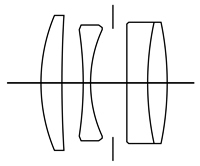

↑巷では「3群4枚テッサー型光学系構成 ㊧=3群4枚エルマー型光学系構成 ㊨」と述べられていることが非常に多いように見えますが(笑)、当方はこの考え方を真っ向から否定します。

その根拠は後でちゃんと一次資料たる特許出願申請書を挙げて解説しますが、今回扱うモデルにも色濃く関わる「1920年にMax Berek (マックス・べレク) 氏が申請した特許出願申請書の記述」を基に、当方の考察に結論づけしたからです (ちゃんと道理が通ったから)。

逆に言うなら、もしもエルマー型とテッサー型を同一視に括った時、それは明らかに「ベレク氏の論拠が崩されることになる」と述べているのですッ!

多くの方々がこの議論に対しての『重み』を蔑ろにしたまま放置プレイしていますが (酷いのはプロカメラ店すら無視状態)、当方はそれを『是』と認めません。

これらの光学系は、互いにまるで別の角度から光学設計の概念として挑んでいるのに、それをカタチだけで捉えたままに済ませているプロの写真家やプロカメラ店などは、まさに風上にも置けない立場だと・・当方は言っているのですッ!

もっと光学ガラスレンズの構成枚数が多い、複雑な光学設計に対してならともかく、このようなシンプルに僅か3群4枚で構成しただけの光学設計を指して「同一視に語っている」時点で、明確にオカシイと言っているのですッ!・・或る意味、どうして恥ずかしく考えないのか、

不思議なくらいです(笑)

その意味で言うなら、某有名処の説明文の中でもまるで同一視なので、笑うしかありませんが(笑)、一方最近になって、一部の解説サイトが論説を訂正し始めていたりします(笑) 影響力が大きいサイトなので、自身の論説をイキナシ訂正してしまうのもどうなのかと思ったりしますが・・ねッ!(笑)

(ちなみに当方はミスや不始末、或いは間違いの指摘時には、ちゃんと告知しています)

当方の考察は、第一にオールドレンズの光学系は、その実装光学系構成の中で「絞りユニットを境界に、大きく前群と後群の2つの塊/部材に分かれる」との認識です。そして第二に、それが明確に (100%覆すことができない物理的事実として) 意味するのは「絞り羽根を堺にして前群と後群との間でのパワー配分 (光量制御) の違いも明確に現れている」ことに繋がると考えています。

何故なら、一般的なオールドレンズの光学設計では、前群側では透過していく入射光を遮って制御できないからです。光学系内を透過していく入射光を遮って制御する場所は「絞りユニット内に実装している絞り羽根の役目」だからですッ!

この点についてちゃんと明確に述べているサイトが・・あまりにも少なすぎませんか???

するとこの説明から明確に示されたのは「絞りユニットを超越してきた入射光の光量制御は、後群側の目的と役目」なのは、誰一人覆すことができない真実ではないかと当方は考えているのです(汗)

逆に指摘するなら「オールドレンズの光学系に於いて、前群と後群を透過してく入射光には、エネルギー保存の法則が適合し得ない」と言っているのです。

例えば光学系前群だけで捉えるなら「入射光=透過光+吸収光+屈折光+反射光」であり、これはまさに「エネルギー保存の法則」が成り立つ世界です(笑)

ところが絞りユニットを超えてくる入射光 (つまり光学系後群側に到達する入射光のこと) は、厳密に言うなら「エネルギー保存の法則を基に前群側とイコールにならない」のが、当方の今現在の考察です。

何故なら、オールドレンズの光学設計は「何を捨てて、何を活かすか、その選択だけの世界」であって、光学系内を透過していく入射光の100%の活用が不可能な世界だからですッ!

・・これ、とッても多くの人達が勘違いしています。

光は電磁波の一つで、波動/波長なので、進んでいく時「横波」をとる為、真空中でも進むことができますが、一方『音』は「縦波」なので、何かの媒質が介在しない限り (例えば空気や水など) 進んでいけません (音は真空中を進めません)(汗)

それは水面に同心円状に波が光りながら、次第に広がっていく様子 (波紋) を人の眼で視認できる事実からも「横波」なのが確認できますが、光は波/振幅の進行方向と振動方向が「垂直位置にある」が故に「横波」なのです。すると実はこの原理から「偏光が実現できる (横の波に対して縦横の相違で透過を制御する概念)」ことを表しています・・これらの解説は「キヤノンサイエンスラボ:水面は何故光るの?」をご覧頂くと分かり易いかも知れません。

・・オールドレンズ用のPL (偏光) フィルターなどを参照しても理解できると思います。

オールドレンズの前玉フィルター枠にネジ込んで、PLフィルターの前枠をグルグルと回転させることで「入射光の光量制御/反射光制御など、方向性を調整できるフィルター」です。パッと考えると光は四方八方に放射していると考えがちですが(笑)、もしも縦横波ならPLフィルターは相当複雑な機構になってしまいます(笑)・・偏光フィルターは、それを一意の方向性に制御してしまう「光の横波の原理を活用した仕組み」なのです(笑)

・・このように一歩下がってもう一度考え直してみると、次第に視えてくるモノが在る(笑)

従って絞りユニットを超えて透過してくる入射光は、完全開放を別にして「後群側の光学設計では、各絞り値での入射光制御を勘案して光学設計している」ことは間違いありません(汗)

逆に言うなら「完全開放時だけ、光学系前群=光学系後群のエネルギー保存の法則が成立」との受け取りにもなります。それは前群だろうが、後群だろうが「入射光=透過光+吸収光+屈折光+反射光」だけであり、他の要素はこと入射光に対しては100%存在しないからです。

・・厳しいかな、これが原理ですッ!

もちろん前群側で残っていた入射光の一部も、後群側ではもしかしたら吸収光として消えていく運命かも知れませんが (それこそ、そこに光学設計者の企図が如実に顕れてくる)、いずれにしても絞り羽根が完全開放の時だけは「エネルギー保存の法則」の範疇に含まれたままの話でしかありません。

このように考察を深化させていった時「光学系の前群と後群とで、パワー配分 (光量制御の相違) が顕在するのは覆せない事実」だと述べているのです。

当方がこの考察に自ら結論づけできたのは、まさにこの後で説明するMax Berek氏の特許出願申請書内記述を以て、考察から確信へと変化しました(笑)

前出のテッサー型 (㊧) とエルマー型 (㊨) の話に戻ります。前述の考察を基に「光学系内の前後群パワー配分」から捉えた時、明らかにこれら2つの光学系構成は別モノなのが確定します (今さらですが)(笑)

テッサー型 (㊧) では、絞りユニットを超えてきた入射光は第3群の2枚貼り合わせレンズ1つだけが対処します。一方のエルマー型 (㊨) は「2つの群/塊で対応できている」ことを指して「前後群のパワー配分が別モノ」だと述べているのです。

そしてこの時㊧も㊨も共に「完全開放時だけはエネルギー保存の法則から、光学系内を透過してくる入射光の合計値は100%を維持」なのが理解できます。

一方で、テッサー型 (㊧) は前群側での入射光制御が「撮影者の意図で制御できない」のも理解しました。然しエルマー型 (㊨) では、絞りユニットを透過してきた入射光に対しての制御を「撮影者の意志である程度決められる (要素を組み込んでくれた)」のがベレク氏の企図だと言っているのです。

・・この違い、当方はとッても大きいと感じているのです!(泣)

実際、テッサー型 (㊧) では後群の2枚貼り合わせレンズが対処できる内容は、おそらく非点収差の補正 (特に色ズレの強力な補正) が主体的な光学設計に頼らざるを得ないと考えたのです。

実は、それはこのテッサー型光学系を発明したPaul Rudolph (パウル・ルドルフ) 氏の特許出願申請書内記述を翻訳しまくって(笑)、ようやく理解できたからです。狙っていた発明の多くが、1896年に英国のH.A.Taylor (ハロルド・デニス・テイラー) 氏が発明した「3群3枚トリプレット型光学系」への改善要素に終始していたからです(汗)

ところがベレク氏のエルマー型発明では「そのテッサー型の欠点を挙げ改善させてしまった」が故に、どのように捉えても「テッサー型=エルマー型」と等号で結ばれるワケがないのです (あまりにも自然な話でしかない)(笑)・・互いに相手の欠点ばかり罵っていて、決して結ばれることがない恋仲のような話です(笑)

では視点を変えて、逆に「どうしてテッサー型 (㊧) では、前群側に2つの部材を配置してきたのか???」との純粋な質問が湧いてきます(笑)

答えは簡単です「絞りユニットで光量制御する前段階で、できるだけ集光させたかった」からです(笑)・・つまりこの問題こそがベレク氏に尻尾を掴まれてしまい、テッサー型の欠点として述べられてしまいました(汗)

以下、今度はそれぞれの特許出願申請書を基に、ここまでの解説の根拠を探っていきます。

←『DE343086C (1920-10-09)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE343086C (1920-10-09)』ドイツ特許省宛て出願

Ernst Leitz Wetzlar在籍Max Berek (マックス・べレク) 氏発明

これが3群4枚エルマー型光学系を決定づけた発明案件の特許出願申請書です。もう何回か、この特許出願申請書ノ記述に関し解説していますが、今回は記されている内容を100%翻訳しました (記述自体は、ドイツ語です)。

「従来知られている非点収差像変形を伴う非対称レンズは、3つの要素(第1要素は収束レンズ

第2要素は発散レンズ、そして最後の要素は2枚のレンズを接合したもの)から構成され、第3要素に比較的強い曲率のレンズ面を用いている。

製造時の技術的な欠点に加え、レンズ1枚の厚みが一定であれば、その自由開口は接合面の強い曲率によっても制限される。←これテッサー型を意識して語っていると、当方は強く思うのですが???(笑)

本発明によれば、従来の設計とは異なり、構成要素を、光線子午線光束における光線ピークを運ぶ基本光線が第1レンズ近傍で軸と交差するように配置することで、これらの欠点を回避しながら、非点収差補正を維持する。

したがって、絞りの位置は第1要素と第2要素の間の空間に位置する。第3セグメントの接合面は、同じセグメントの最終面と同じかそれより小さい曲率を有する。異なる物体距離に対応するため、第2セグメントは、レンズ全体の非点収差視野を維持しながら、軸に沿って移動できるように配置されています。

もちろん、これはレンズを投影光学系として使用し、物体面と像面が反転した場合にも適用されます。

図に示す例は、この新しい設計の本質を示しています。仕様は以下の通りです。

F=100mm 口径比 1:3.4

半径

r1=28.00mm

r2=-251.8 –

r3=-50.58 –

r4=28.11 –

r5=1120 –

r6=44.81 –

r7=-44.81 –

厚さと間隔

d1=6.27mm

l1=7.28 –

d2=1.79 –

l2=8.96 –

d3=1.79 –

d4=6.72 –

ガラスの種類

L1 n/D=1.59 v=61.2

L2 n/D=1.617 v=36.5

L3 n/D=1.516 v=64.0

L4 n/D=1.604 v=54.0

特許請求項:

1. 非点収差による像面平坦化機能を有する非対称レンズ。3枚のレンズが空気層で隔てられ、第1レンズは収束レンズ、第2レンズは発散レンズ、第3レンズは2枚のレンズが接合されて構成される。開口部の位置が第1レンズと第2レンズの間の空気層に位置し、かつ、第2レンズの曲率が、第1レンズの最終面の曲率と同じかそれより小さいことを特徴とする。

2. 請求項1に記載の非対称レンズ。第2レンズは、異なる物体距離に合わせて調整するために、軸上で変位可能に配置されていることを特徴とする」

・・これで全文を和訳完了です (ドイツ語入力するの、マジッで肩が凝った!)(涙)

最近はスマホで写して自動翻訳できますが、天邪鬼な性格で、後から校正するのが面倒くさいと言うか、歳を重ねるとあらゆることが面倒になってきます(笑)

或る意味、ドイツ語は少なからずローマ字的な発音に似ているので、だいたい文字単位で見ていくだけで発音が自然に浮かんでくるからオモシロイです(笑)

ネット上を探しても、なかなかここまで特許出願申請書の全文を翻訳しているサイトはありませんが、これを読むと明確にベレク氏は「テッサー型の欠点は開口面積に制限を受ける問題」と述べており、それは光学系後群の2枚貼り合わせレンズ (つまり後玉) の、その曲率の強さに大きく依存しているとしており「開口比の自由度を奪っている」とすら語っています(笑)

つまりテッサー型の欠点は「大口径化への制限を自ら備えてしまった光学設計」だと言っちゃっているワケで(笑)、相当な自信と指摘です。

逆に言うなら、記述内のコトバとして現れていませんが「像面歪曲」補正について、特に後玉の曲率との影響から相応に制限を受けてしまい、それが結果的に大口径化を妨げているとも言えそうです(汗) それは必然的に「非点収差」補正にも関与してくるので、ピント面の解像度を上げようと努力すればするほど「後玉の一人舞台」みたくなっていく宿命を持つと言っているような話です(笑)

そしてベレク氏の解決策は「だから絞り羽根の配置を変更してきたんだョ〜ぉ!」と言っているのが聞こえてきそうで(笑)、要は「後群側に2つの群を配置できる自由設計の広さ」がエルマー型光学系の最大の魅力だと述べています。だからこそ貼り合わせレンズ一つに頼る必要が低くなり、非点収差の補正と共に像面歪曲まで補正できているのがエルマー型なので「ピント面の解像感に違和感を覚えない」印象を裏打ちしてくれています(涙)

実はこれらの話を実写で確認するのに最適なのが「白黒撮影」なのは歴然です。入射光のグレースケールへの振り分けにとても広帯域で対処できているのが、その写り具合を見ただけで理解できてきます(汗)・・それが或る意味、エルマー型 (特にf3.5モデル) の大きな魅力を紡いているように感じられて仕方ありません。

・・しかも白黒撮影のみならず、カラー撮影でも全くコケないのが凄いのですッ!(驚)

しかもこれら特許出願申請書内記述でオドロキだったのは「後群側に位置する光学系第2群の両凹レンズの固定位置を焦点距離に従い調整できる」ことまで勘案されている結果「このレンズは拡大撮影や複写にも適している」点まで特許出願申請書内で語ってしまっているワケで、何だかベレク氏のヤリたい放題的な傍若無人ぶり丸出しですッ!(笑)

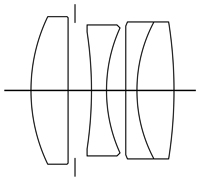

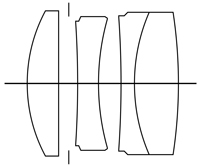

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

右図を見ると分かりますが、第2群と第3群 (後玉) の裏面側に角ばっていて、1ステップの段差が (階段状に) があります。実はここに「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工が施された被せ環」が被さる手法で研削されていました!(驚)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

実はつい最近、いつも懇意にして頂く或る物理学者の方から、当方にとりこれ以上ないほどに参考になるお話しを頂きました!(涙)・・いつもありがとう御座います!(祈)

その内容を当方なりに要約すると、特許出願申請書というのは「実現可能なのかどうか、本当に体現できたのかどうかに依拠しない」一方、論文はちゃんと結果が伴わなければ成立しない (受理すらされない) 為、その結果と検証が必ず実施されている・・とのことです。

今まで (昨年末辺りから) 無性に特許出願申請書の記述を読み漁るようになりましたが (或る

意味救いを求めるが如く)(笑)、確かにそれら記述を一生懸命翻訳し理解しようと頑張っている時、その傍らでオーバーホールしているオールドレンズから取り出した、光学系の各群の光学ガラスレンズはカタチが極僅かに/微妙に違っていることが多かったりします(汗)

もちろんそれは当方の手によるデジタルノギスを使った実測値なので、その誤差がありますがそうは言っても自分の眼で凝視して判明する「カタチの相違」或いは「凹み/凸の程度の違い」はどうにもなりません。平らなのは何回計測しても平らですし、凹んでいるのは決して平らではありません(笑)

つまり当方なりに考えると、特許出願申請書と言うのは「その発明の権利の所在の確定」しか成し得ていないと理解でき、しかもその権利は20年後に失効します(汗) 一方で論文はその検証まで終わっている為、何年先でもその言い分は残り続けます (但しあくまでも検証し得る分野しか担保されないが)。

まぁ〜、そこまで突き詰めると、論文すら「アッチから視た研究なのか、コッチから視た研究なのか」的な話になったりして、詰まる処『正』が何処に居るのか分からなります(笑)

・・然し重要なのはきっと、諦めずに追求していくことなのだと最近思うようになりました。

当方の研究の矛先は「理論や論説」に留まらず、実際に自分の眼と指で感じ取り、リアルに

積み上げられた「事実」から「仮説」を生み出し、あくまでもその検証の一環としてオールドレンズを組み上げて「改善させていく (改善されていく)」過程の中で実証されます!(涙)

何故なら、処置を施して最後まで組み上げて、仕上げて、自分の手で掴んで動かしてみて初めて「それは正しかったのだ」と、やっとのことでようやくに納得感を得るからです(涙)

組立工程を進めている最中、最後の最後まで事実との闘いばかりで、その積み上げにしかなっていないのです (つまり確信には程遠い中で喘いでいるばかりなのが、本当の世界です)(怖)

よく指摘される内容に・・今までの経験値からの積み上げで推察した時、同じ対処を施せば改善できるのか・・と問われますが、正直にホンネでハッキリ言えば「こと当方にとり、経験値など一つも無い」としか言いようがないのです(恥)

つまりオールドレンズは、個体別にその辿ってきた経年の重みが千差万別であり、一つたりとも同一な現況など無いのです!

・・コレ、マジッで真実です! そして皆様、意外に思い込みが多い内容でもあります。

それに真っ正面から挑む時「アノ時と同じように処置すれば」との妄想は確かに生まれますがそれが的中したことなど一度も無いのですッ!(恥)

そうなのですッ! 今まで扱ってきた3,512本のオールドレンズは、まるで3,512とおりの経験値でしかないのです!(恥)

・・それが真実であり、とても恥ずかしい技術スキルの『証』でしかないのです(涙)

当方の研究や課題など、そもそもそう言う「足元が存在しない世界でのお話し」でしかない、まるで宙に浮いたままの、低俗な技術スキルの背景でしかありません(恥)

その意味で指摘するなら、よくプロのカメラ店様や修理専門会社様が自ら告知している「豊富な実績と経験値から証明された」みたいな言い回しは、残念ながら当方にはまるで該当しないのです!(恥)

また別の方からは当方の体調まで含め、精神面でとても温かい御言葉を頂くことがあります

・・いつもありがとう御座います!(祈)

当方が本年初頭から、あ~だこ~だと迷っていた後、やっとのことで再び舞い戻れたところ「同じ研究者仲間が戻ってきてくれた」と励ましのメールを頂戴しました(涙)

・・ありがとう御座います!

その方は、当方を指して「研究者」だと述べて下さいました(涙) どんなに嬉しかったことか「研究者」と言ってくれたのですョ・・!!!(涙)

当方は今の今まで、自身をそのように捉えたことは一度もありませんでした(涙) 巷で誹謗中傷され続けている、まさに「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」としか受け取っていなかったのです(涙)

医療関係の方々や、物理学者様、研究者の皆様、或いは金属加工関係の方や建築士の方、陶芸家の方、もちろんプロの写真家の方などなど、本当に数多くの皆様方に励まされつつここまで来られましたこと、忘れる日は一日たりともありません(涙)

・・皆様、本当にありがとう御座います! 心からお礼申し上げます。感謝していますッ!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

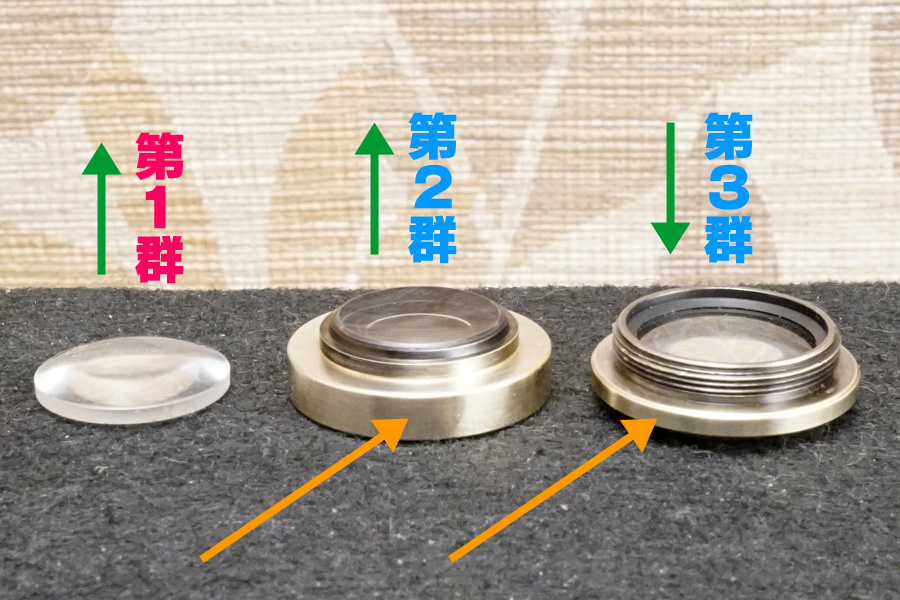

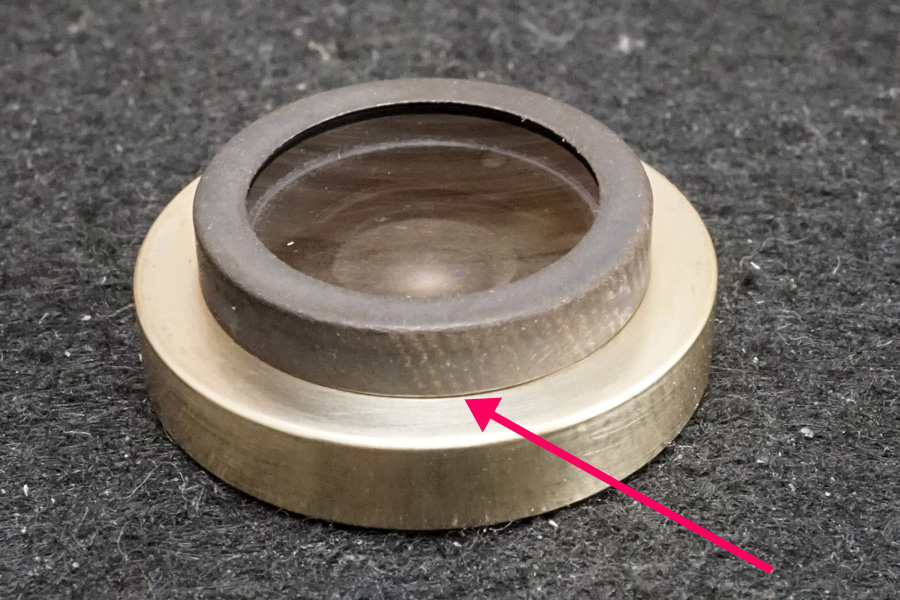

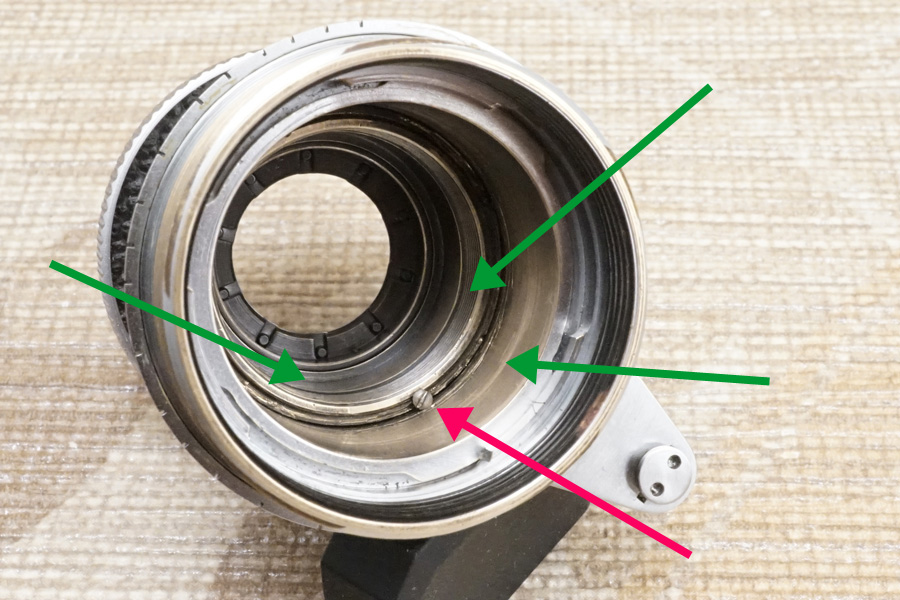

↑今回完全解体した個体から取り出した光学系の各群を並べて撮影しており、光学系前群側を赤色文字表記し、後群側をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面方向を意味します。

↑今回完全解体した個体から取り出した光学系の各群を並べて撮影しており、光学系前群側を赤色文字表記し、後群側をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面方向を意味します。

間違いなく3群4枚なのが確実ですが(笑)、光学系前群は第1群の前玉だけです。また後群側の2つの群がそれぞれ黄銅材の格納環にモールド一体成型なのが分かります。

ところがここでのポイントは (ッて言うか、このモデルでのピント面の解像度を決定づける要素は) オレンジ色の矢印で指し示している箇所の「平滑性の担保」だけしかありません(汗)

何故なら、これら光学系後群側の2つの群は「鏡筒の後群格納筒への落とし込み格納手法」で製品設計されているからですッ!

つまり格納筒にス~ッと空気の抵抗を感じながら静かに (ゆっくり) 落下していくような平滑性が担保されない限り、互いの重なり具合や光路長の適正化は期待できません。

上の写真は、既に当方の手による『磨き研磨』が終わっている為、ご覧のように黄銅材が黄金色に光彩を放ちますが、当初取り出した時点は鈍い黄金色に光る「経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びの進行」が残っているままに、過去メンテナンス時にも格納されていたことが判明しています。

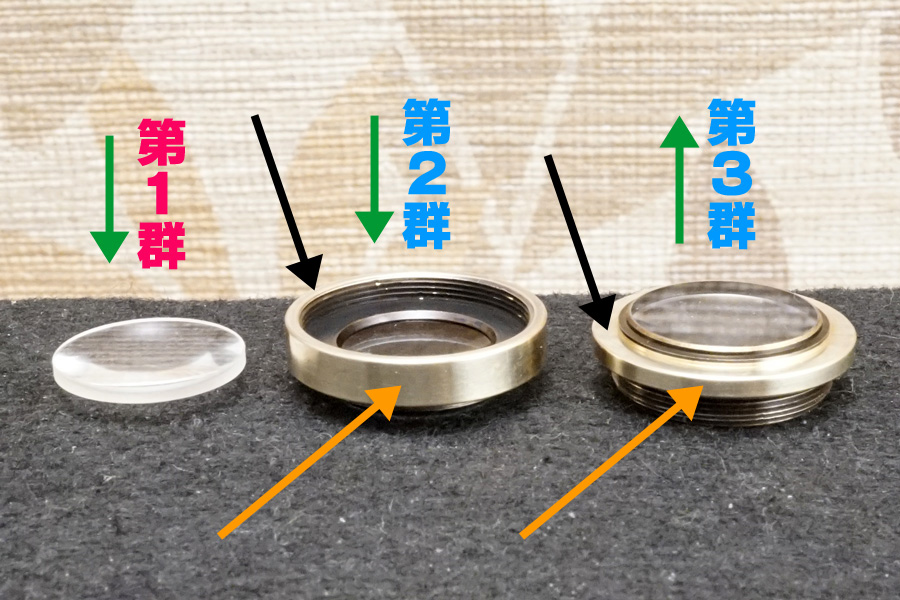

↑同様、今度は同じ並びのままにヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。

↑同様、今度は同じ並びのままにヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。

同じようにオレンジ色の矢印が指し示している箇所の「平滑性の担保」が重要であり、さらに黒色矢印が指し示している面も、同じように互いに重なり合う「光路長に対する前後方向」なので、必然的に不必要な着色はその全ての塗膜の厚み分が「光路長を逸脱していく要素にしかならない」のに、過去メンテナンス時に「反射防止黒色塗料」を塗りまくっていました(汗)

・・今回のオーバーホール/修理で、それら「反射防止黒色塗料」は完全除去しています。

さらに指摘するなら、上の写真で光学系第2群を見ると、光学ガラスレンズの周りは「焦げ茶色のメタリックにメッキ加工が施されている」にもかかわらず、ここにも過去メンテナンス時の整備者の手による「反射防止黒色塗料」が塗ったくられていました (つまり溶剤で溶けたので全て完全除去した)(汗)

逆に言うなら、その塗ったくっていた「反射防止黒色塗料」を除去した下から現れたのが、上の写真のような焦げ茶色のメタリックなメッキ面です。

おそらくこのようなメッキ加工は、ライツの製産時点を表すと頭が悪い当方は考察するのですが、いったいどうしてこの上か再び「反射防止黒色塗料」を塗るのでしょうか???(怒)

しかも何とオドロキだったのは、その光学ガラスレンズの直前に広がる「遮光環」部分に、おそらくグリースが塗られていたと考えられるのです (溶剤で溶けるもののそれは褐色だった)。

つまりネジ山だと信じ込んでいたのか分かりませんが、そこにグリースを塗っていたのです

・・光学系内なのに!

リアルな現実には、これはネジ山ではなく「遮光環」なので、螺旋を成していません(笑)

んなのは、よ〜く観察すれば一目瞭然なのに、パッと見ただけで思い込みでグリースを塗ります(笑)

実際この上に被さる (落とし込み方式の格納なので) 右横に連座する光学系第3群後玉には、

そのようなネジ山などありません!(笑)

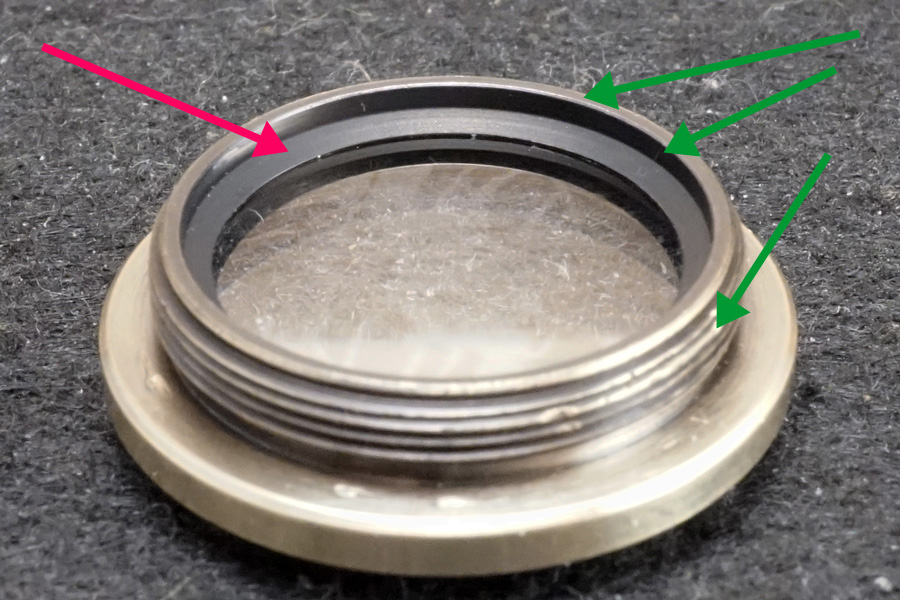

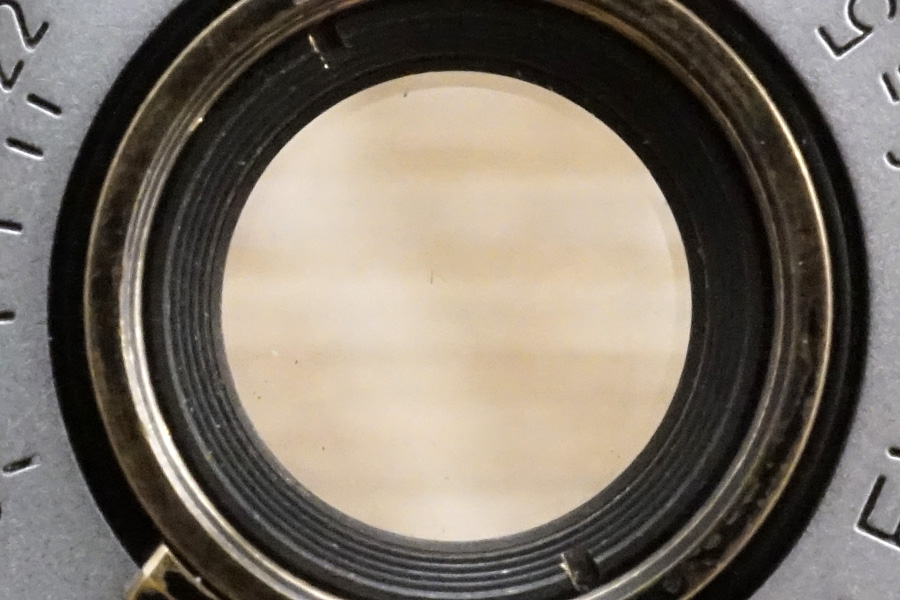

↑光学系第3群の裏面側 (つまり前玉側の方向の面) を拡大撮影していますが、当方の撮影スキルがド下手なので上手く写せていませんが(汗)、ご覧のように極々僅かに凹み面なのが判明します。

↑光学系第3群の裏面側 (つまり前玉側の方向の面) を拡大撮影していますが、当方の撮影スキルがド下手なので上手く写せていませんが(汗)、ご覧のように極々僅かに凹み面なのが判明します。

つまりこの面は「平らではなく凹面」なのが確定します (実際シルボん紙で拭っても、その指の腹で凹みを感じられる/それは決して平面ではない)。

従って、この1951年製のいわゆる「レッドエルマー」の光学系第3群後玉裏面は「ネット上に氾濫している平坦な光学設計ではない」ことが100%確定ですッ!(汗)

もっと具体的に告知するなら、その凹み量は「▲0.23㎜」と言う実測値を残している為、当方的にはどう考えても平坦には受け取れないのです(汗)

もっと言うなら、この一つ前に位置する光学系第2群両凹レンズの、前玉側方向の面の凹み量も「▲0.19㎜」でした(汗)

つまりネット上に氾濫している光学系構成図ほどに、急激な曲率ではなかったのです・・とても緩やかな曲率のカーブ。

どのように考えても、にこの光線の屈折の仕方から捉えて、この量凹レンズの曲率は「後玉側方向の面の曲率のほうが、圧倒的に大きい」のは、誰が考えても明らかです。実際実測すると「▲0.99㎜」との急激な曲率の凹み面なのが判明しました (一つ前の写真で言う処の第2群の光学ガラスレンズの凹み度合いを述べている)。

・・それはそうですッ!

前玉が1枚しか存在しないので、そこか得られた入射光は絞りユニットを通り抜けてきて、第2群の両凹レンズの両面で、急カーブで屈折させていく必要性はとても少ないのです。

前玉が1枚しか存在しないので、そこか得られた入射光は絞りユニットを通り抜けてきて、第2群の両凹レンズの両面で、急カーブで屈折させていく必要性はとても少ないのです。

もう一度当方が実測してトレースした光学系構成図 (右図) を見れば一目瞭然です。

ググっと急カーブで入射光を曲げているのは第2群両凹レンズの後玉側方向の面だけなのです・・何故ならこうしないとバックフォーカスが合わなくなるので必然的な話を述べているのです (フランジバックの話ではありません)(笑)

◉ フランジバック

レンズマウント面から撮像面 (フィルムカメラならフィルム印画紙面でデジカメ一眼/ミラーレス一眼ならば撮像素子面) までの距離

◉ バックフォーカス

光学レンズの後玉端から撮像面 (フィルムカメラならフィルム面でデジカメ一眼/ミラーレス 一眼ならば撮像素子面) までの距離

そこから最後の光学系第3群2枚貼り合わせレンズの群で、鋭角な屈折率を活用しつつ (おそらくクラウンガラス使用) まとめ上げた写りこそが、このモデルの持ち味なのです!(涙)

・・つまり、テッサー型のようにムリしていないのです(笑)

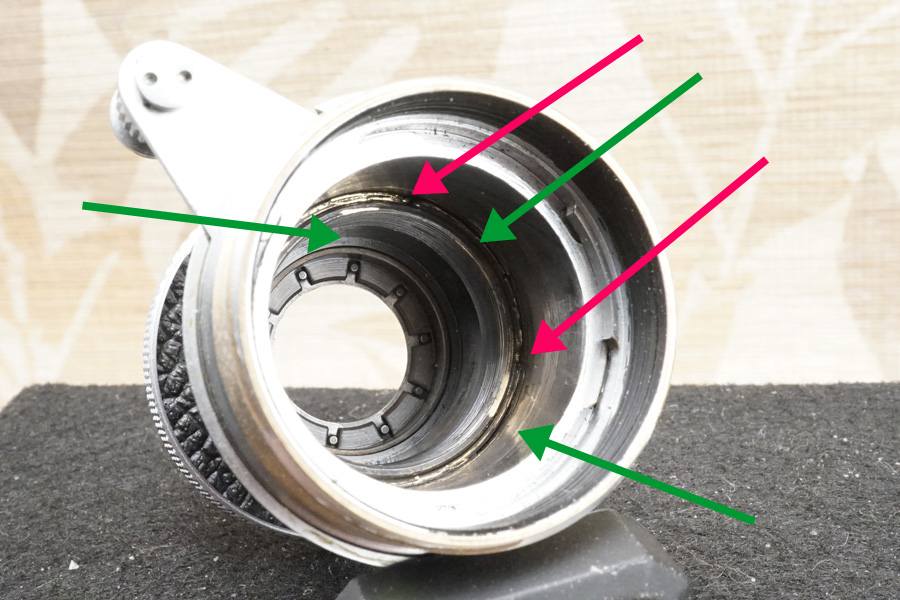

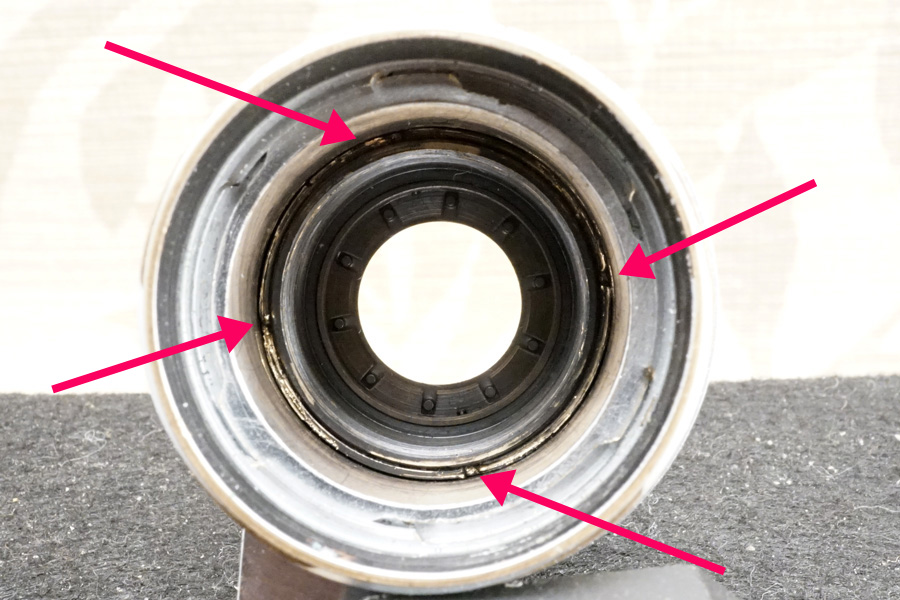

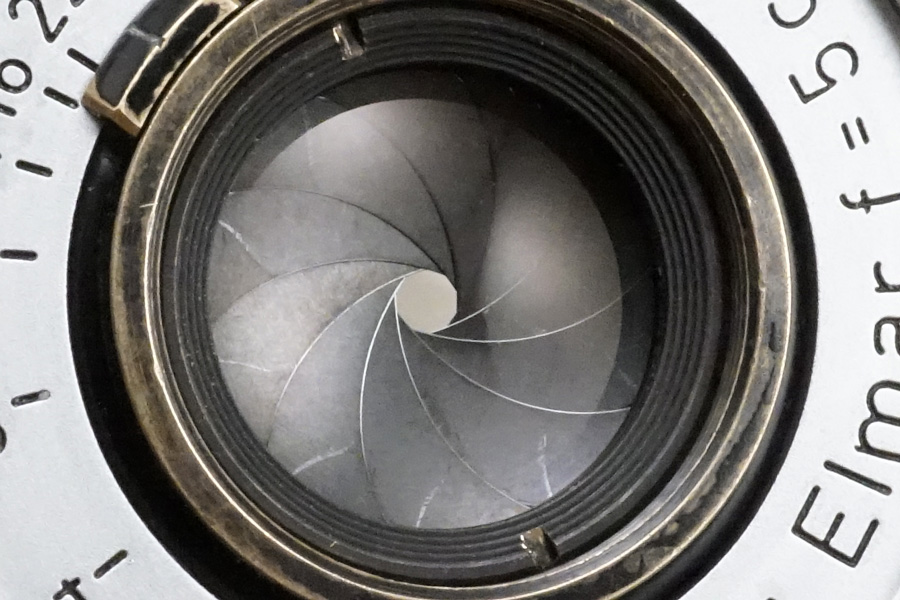

↑今度は後玉の露出面側を拡大撮影しています。例によってこの個体もマジッで「これでもかと反射防止黒色塗料の厚塗り状態」で(笑)、赤色矢印で指し示している箇所や、グリーン色の矢印で指し示している箇所まで塗ったくり状態でした(涙)

↑今度は後玉の露出面側を拡大撮影しています。例によってこの個体もマジッで「これでもかと反射防止黒色塗料の厚塗り状態」で(笑)、赤色矢印で指し示している箇所や、グリーン色の矢印で指し示している箇所まで塗ったくり状態でした(涙)

しかも赤色矢印で指し示している箇所に厚塗されていた「反射防止黒色塗料」を完全除去すると (溶剤で溶けたから) その下から現れたのは「微細な凹凸を伴うマットな黒色の梨地メッキ加工仕上げ」であり、上の写真撮影時点は既にそのメッキ加工が「ライツの製産時点そのままに露出してきた」ことが確認できました(涙)

・・いったいどうしてライツが被せたメッキ加工の上から、また塗ったくるんですか???

何の根拠でライツのメッキ加工を信じられないのでしょうか???(涙) マジッで腹が立ちますッ!(怒)

どうしてここまで熱くなるのかと言うと、今回のオーバーホール/修理ご依頼内容の一つに「光学系内のクモリ」が指摘されていたのですが、まるでその原因が「反射防止黒色塗料のインク成分だった」ワケで、特にこの後玉も第2群も、光学ガラスレンズの周りの環に厚塗されていた「反射防止黒色塗料」のせいで、何回光学清掃しても次から次へとインク成分が滲み出てきてきりがなかったくらいです!(怒)

いつもの3倍の回数で光学清掃して (当方の光学清掃は4種類の薬剤を使う為、4工程で1つの清掃サイクル)、ようやくスカッとクリアに戻り、まるで信じられないほどに透明感が戻りましたッ!(祈)

しかしいずれにしても、赤色矢印で指し示している箇所は「ライツがちゃんと製産時点に艶消しにメッキを被せていた」と判明し、それが露出してきてくれたのが、何だかとッてもとても嬉しかったりしますッ!(涙)

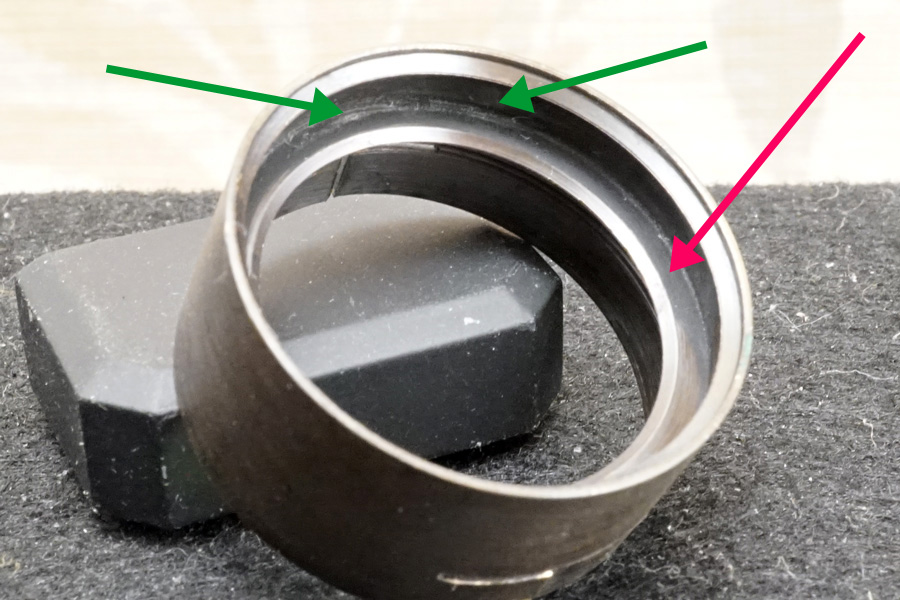

↑前のほうで説明した、光学系第2群と第3群の階段ステップ部分に被せられる「被せ環」で、微細な凹凸を伴うマットな焦げ茶色の梨地メッキ加工です。

↑前のほうで説明した、光学系第2群と第3群の階段ステップ部分に被せられる「被せ環」で、微細な凹凸を伴うマットな焦げ茶色の梨地メッキ加工です。

↑試しに光学系第2群の両凹レンズの絞りユニット側方向の面に被せた状態を拡大撮影しました。赤色矢印で指し示しているようにほぼピタリと合いますが、実は当初鏡筒から抜き出した時「この被せ環は極々僅かに斜め状になていた」のです。

↑試しに光学系第2群の両凹レンズの絞りユニット側方向の面に被せた状態を拡大撮影しました。赤色矢印で指し示しているようにほぼピタリと合いますが、実は当初鏡筒から抜き出した時「この被せ環は極々僅かに斜め状になていた」のです。

そしてどうしてそれを知っていたのかと言うと (取り出した時に確認したのかと言うと)、前玉を取り外した後に絞りユニット内部を覗き込んだ時「ウ〜ン、何だか微かに斜め状に隙間がある場所と、無い場所がある???」ことを発見し、既に取り出す前時点でこの被せ環が極々僅かに斜めっていたことを掴んでいたからなのです(笑)

この上に絞り羽根が近接して開閉動作しますから、もちろん接触していませんでしたが、だからと言って斜めに入っていて良いワケではありません(汗)

そして実は、これら光学系内の「観察と考察」を一生懸命50分くらいかけて、目を細めて凝視していた時、たまたま掴んでいた指が「内部のガタつきを感じ取った」が為に、この後のオーバーホール/修理工程の中で苦労する因果が露わになりました(涙)

↑上の写真は光学系前群の第1群前玉の上に被さる「防塵目的の環/リング/輪っか」ですが、何処ぞの「何とか協会」のプロの整備者が「フィルムの類」とか何とか述べていましたが・・違いますッ!(笑)

↑上の写真は光学系前群の第1群前玉の上に被さる「防塵目的の環/リング/輪っか」ですが、何処ぞの「何とか協会」のプロの整備者が「フィルムの類」とか何とか述べていましたが・・違いますッ!(笑)

コレ、樹脂製の環/リング/輪っかであり、ご覧のとおり本格的な厚み「0.54㎜」をもちますし、フィルムのようなペラペラに曲がる/変形する素材でもありません!(笑)・・ご覧のように締付環で締め付けられていた痕跡が残っています。

この何とか協会は、こういう部分に本人の慎重性の少なさと言うか、思い込みや決めつけが非常に多く感じられ (当方とまるで同一レベル)、プロの整備者だからどんだけ偉いのか知りませんが、当方は大キライですッ!(笑)

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑・・と言いたいところですが、残念ながら完全解体できませんでした(涙)

↑・・と言いたいところですが、残念ながら完全解体できませんでした(涙)

その原因は、取り外したスライド筒を掴んでいた指が「僅かなガタつき」を感じ取ったことに始まります。

↑とりあえず、まず先に当初可能な限りバラしていく時に撮影した写真を載せていきます。上の写真はスライド筒から抜き取った「遮光環」で後玉の先から、スライド筒のロック用爪の辺りまでに入る、反射を防ぐ遮光環です。

↑とりあえず、まず先に当初可能な限りバラしていく時に撮影した写真を載せていきます。上の写真はスライド筒から抜き取った「遮光環」で後玉の先から、スライド筒のロック用爪の辺りまでに入る、反射を防ぐ遮光環です。

上の写真は、既に過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料」を溶剤を使い、執拗に何度も何度も擦って剥がし取っている時の撮影です・・その剥がしている途中の箇所を赤色矢印で指し示しています。

実際「反射防止黒色塗料」と黄銅材のメッキ加工で経年劣化進行に伴い酸化/腐食/サビが進んで「焦げ茶色に変質している」箇所が露わになっており、違いが明白です。

実は上の写真の方向は「後玉の直前に被さる箇所」なのですが、グリーン色の矢印で指し示している箇所のように「着色されている反射防止黒色塗料に白カビが既に繁殖している」のか明らかです・・これは塗料の塗膜の微細な凹凸面に、空気中を浮遊しているカビ菌の胞子が留まり、微細な綿状に繁殖していることを示しています (決して塵や埃の類ではありません)(涙)

従って完全除去してから、最低限必要な箇所のみ当方の手により再着色します。

↑上の写真も当初バラしている途中を撮影していますが、どうにもこうにももうこれ以上解体できない状況の時の撮影です。

↑上の写真も当初バラしている途中を撮影していますが、どうにもこうにももうこれ以上解体できない状況の時の撮影です。

赤色矢印で指し示している箇所は「鏡筒を固定する目的と役目の締付環」がネジ込まれている状態なのを撮っていますが、この締付環が全く回りません(涙)

ちょうど赤色矢印で指し示している箇所には「カニメ溝」があり、この締付環が全周に渡り均等配置で4箇所にカニメ溝が研削してあります。

・・ところが、残念ながら相当何回も回そうと試みたようで、既に舐めきっており機能していません。

4箇所全てのカニメ溝について舐めきっている為、且つそもそもこの締付環自体が噛んでいる結果、どうにもこうにもバラせないのです。

・・これが今回のこの個体を完全解体できなかった根拠です。申し訳ございません。

さらにグリーン色の矢印で指し示している箇所にも相変わらず「反射防止黒色塗料」塗りまくり状態でしたが、既に撮影の為に当方の手により溶剤を使い剥がし終わっています。

↑後玉側方向から覗き込んで撮影した「4つのカニメ溝の状態」です (赤色矢印)。この角度で撮影すると、カニメ溝が機能するように見えますが、リアルな現実はもう舐めきっている為、締付環は一切回りません。

↑後玉側方向から覗き込んで撮影した「4つのカニメ溝の状態」です (赤色矢印)。この角度で撮影すると、カニメ溝が機能するように見えますが、リアルな現実はもう舐めきっている為、締付環は一切回りません。

↑前述した「鏡筒締付環」が外れないにしても、そもそも光路長が適正値を執っていてくれれば問題にはなりませんでした。

↑前述した「鏡筒締付環」が外れないにしても、そもそも光路長が適正値を執っていてくれれば問題にはなりませんでした。

おそらく過去メンテナンス時の整備者は「締付環のカニメ溝を、1つずつチカラづくでドライバーなどを使いまわそうと試みた」と推測でき、その際「締付環に斜め方向にチカラが及んだ」ことから次第に噛んでいったのではないかとみています(涙)

ところが問題なのは、当初当方の掴んでいた指が感じ取った「僅かなガタつき」です!(涙)

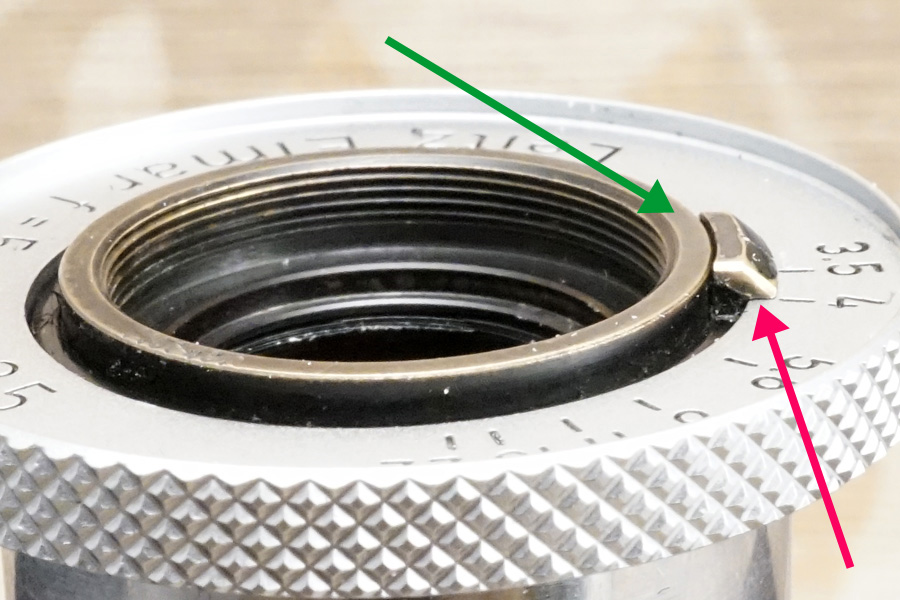

その原因を解説する写真が上の写真です。グリーン色の矢印で指し示している箇所が鏡筒です。その下部の回りにグルッと絞り環 (リング/輪っか) が刺さっていて、それに爪が付随している構造です。

従って爪を指で引っ掛けて回す操作をした時「回っていくのは爪だけで、グリーン色の矢印で指し示している箇所の鏡筒は動かない」構造です。

まずは上の写真で、赤色矢印が指し示している箇所の爪が、どのように刻印絞り値の場所に接触しているのかをチェックしておいて下さいませ。

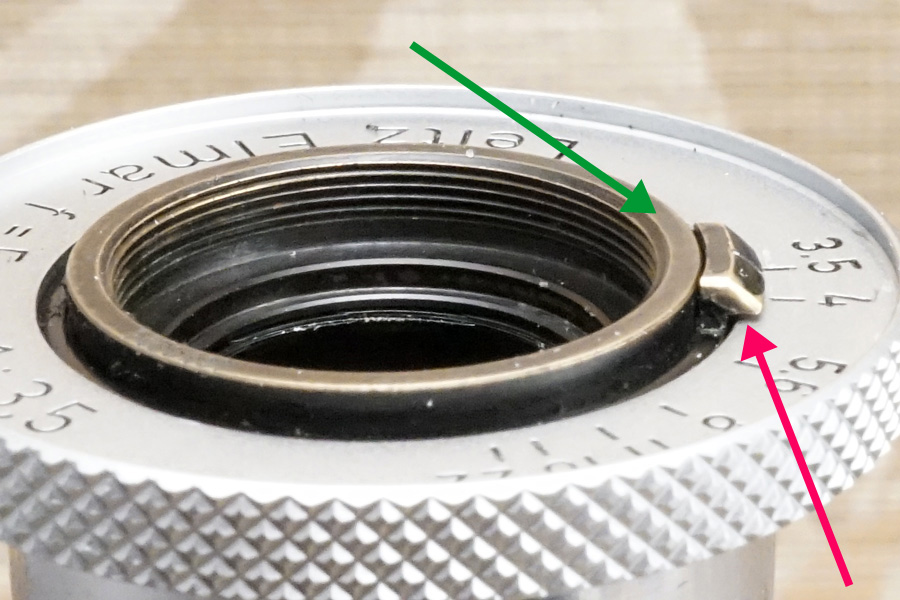

↑同じ角度で撮影していますが、実は上の写真は「スライド筒の内部を棒で突き上げて、鏡筒を押し上げている状態」での撮影です。するとご覧のように爪が浮き上がって、刻印絞り値との間の接触が離れ「隙間が空いている」のを確認できます (赤色矢印)。

↑同じ角度で撮影していますが、実は上の写真は「スライド筒の内部を棒で突き上げて、鏡筒を押し上げている状態」での撮影です。するとご覧のように爪が浮き上がって、刻印絞り値との間の接触が離れ「隙間が空いている」のを確認できます (赤色矢印)。

・・これか僅かなガタつきの原因ですッ!(涙)

つまり「鏡筒締付環」が噛んでしまい回らなくなってしまったまま、仕上げて出品していたのだと推測できます(汗)

従って、当初バラす前段階の実写確認で「無限遠位置は、本当に極々僅かにアンダーインフの印象」だった理由が、これではないかとみています。ガタつきが生じていたので、場合によっては鋭いピント面で適正値として撮影できていたタイミングもあったかも知れません。

解体するつもりで「鏡筒締付環」を回し始めたのか、締め付けていたのかは今となっては「???」ですが、どちらにしろこのガタつきが問題です。

結局、調べてみると、この爪の浮きは「凡そ0.24㎜分の前後移動/隙間」なのが実測できたものの、実は鏡筒を「0.24㎜分突出させて固定する」と完璧なアンダーインフ状態に陥り、無限遠はまるでピンボケです(汗)

かと言って「▲0.24㎜分」に鏡筒を落とし込んで鏡筒固定すると、今度はこの絞り環である「爪」が全く動かなくなります(汗)

・・つまり適度な空きの中で鏡筒を締め付け固定する必要がある!(泣)

結果、いちいち鏡筒を固定しながら、都度組み上げてから無限遠位置を実写確認し、鏡筒の固定位置を確定していった為、丸1日を要した次第で、何ともお恥ずかしい限りです(恥)

↑上の写真は既に当方の手による筐体外装の『磨き入れ』が終わって組立工程に入っている途中の撮影です。前述した完全固着してしまった「鏡筒締付環」が外せていれば、上の写真赤色矢印で指し示している箇所の絞り指標値環 (レンズ銘板も含む) を回して取り外せます。

↑上の写真は既に当方の手による筐体外装の『磨き入れ』が終わって組立工程に入っている途中の撮影です。前述した完全固着してしまった「鏡筒締付環」が外せていれば、上の写真赤色矢印で指し示している箇所の絞り指標値環 (レンズ銘板も含む) を回して取り外せます。

するとようやくここで鏡筒を抜くことが適い、絞り環の爪の環 (リング/輪っか) まで外せます。必然的に絞りユニットの「開閉環」と連携している開閉キー (ネジ) も外れる為、絞り羽根もバラせるのです。

とろこが、この個体はこの絞り指標値環を締め付け固定している「締付ネジ」すら接着してあり、要は鏡筒の固定位置が定まっていない為に、ドリル穴開けして (ネジが効かないので) 接着したようなのです(汗)

このような過去メンテナンス時の不始末の経緯を全て洗いざらい掴み切るのに、今回は凡そ丸1日を要した次第で、どんだけ当方の技術スキルが低すぎるのかを物語っています(恥)

従って解体できないまま、この筐体外装 (沈胴筒/スライド筒含む) の『磨き入れ』も行ったワケで、ちょっといつもと違い、やはり解体できないと言うのはなかなかに大変だったりします(汗)

↑上の写真は組立工程を進めている途中の撮影です。結局バラすことができないので、このままの状態で「抜き出せない鏡筒を押し込んだまま」を維持させつつ (これが意外に大変だった) 鏡筒内壁の『光学ガラスレンズ格納箇所』の平滑性を取り戻す作業・・つまり『磨き研磨』・・が終わりました。

↑上の写真は組立工程を進めている途中の撮影です。結局バラすことができないので、このままの状態で「抜き出せない鏡筒を押し込んだまま」を維持させつつ (これが意外に大変だった) 鏡筒内壁の『光学ガラスレンズ格納箇所』の平滑性を取り戻す作業・・つまり『磨き研磨』・・が終わりました。

グリーン色の矢印で指し示している箇所の全てを逐一『磨き研磨』した結果、経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビが除去でき平滑を取り戻し、光学ガラスレンズ・・光学系第2群と第3群の2つ・・がス~ッとふわっと空気の抵抗を受けながら格納完了した次第です。

なお赤色矢印で指し示している箇所に1本の締付ネジを使い「鏡筒を適正な光路長の位置で確実に締め付け固定させる」ように加工しました。これによって初めて「当初より起きていた極僅かなガタつき (凡そ0.24㎜分の移動)」解消できました。

本来この完全固着してしまった「鏡筒締付環」に途中に用意されているであろう「下穴」の位置がズレている為、実は沈胴筒/スライド筒の途中に1本だけ入っているイモネジが、当初バラす際にまるでユルユルだった理由すら掴めました(汗)

現状、この「鏡筒締付環」の位置すらズレたまま (凡そ0.24㎜分の中の何処か) なので、このような工夫を以て鏡筒を固定させる必要が起きた次第です・・申し訳ございません。

↑無限遠位置が確定でき、ようやく光学系前後群を組み入れられました・・ホッと一安心ですッ!(涙)

↑無限遠位置が確定でき、ようやく光学系前後群を組み入れられました・・ホッと一安心ですッ!(涙)

↑この後は簡単で、単にヘリコイドをネジ込んで無限遠位置確定 (ストッパーで決まる) でOKです(汗)

↑この後は簡単で、単にヘリコイドをネジ込んで無限遠位置確定 (ストッパーで決まる) でOKです(汗)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑全く以て予想外な、過去メンテナンス時の「ごまかしの整備」が発見できてしまい、且つその影響から鏡筒がガタついていたと言う (つまり無限遠位置は撮影の都度変化していた懸念が高い)「僅か0.24㎜の問題」ながら、そのガタつきを掴んでいる指が感じ取りながら操作し続けていくのは「心の健康上ヨロシクない」との一心だけで、今回のオーバーホール/修理作業に臨んだ次第です(涙)

↑全く以て予想外な、過去メンテナンス時の「ごまかしの整備」が発見できてしまい、且つその影響から鏡筒がガタついていたと言う (つまり無限遠位置は撮影の都度変化していた懸念が高い)「僅か0.24㎜の問題」ながら、そのガタつきを掴んでいる指が感じ取りながら操作し続けていくのは「心の健康上ヨロシクない」との一心だけで、今回のオーバーホール/修理作業に臨んだ次第です(涙)

・・無事、納得できる仕上がりに組み上がって、マジッで安心しましたッ!(汗)

このように当方の3,512本に及ぶ今までの経験値など、全く意味を成さないリアルな現実に、どうか皆様も当方の技術スキルの低さゆえと、きっとご承知おき下さいませ。オーバーホール/修理のご依頼など、是非ともプロのカメラ店様や修理専門会社様宛てご依頼頂きますようお勧め申し上げます。当方の技術スキルは低いのでご期待には応えられません。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

当初生じていた光学系内各群の薄いクモリの原因も掴め、過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料」のインク成分が固着していた結果と結論づけしています。

おかげで、光学清掃によりまるでウソのようなクリアを取り戻し「ここにいよいよエルマー復活!」と身を立てられた思いでしょう・・(涙)

・・マジッで嬉しいですッ!(涙)

上の写真に写っている前玉の締付環すら「反射防止黒色塗料」まみれだったのが、溶剤で剥がしてしまえば、ご覧のように「ライツ製産時点の微細な凹凸を伴うマットな黒色梨地メッキ加工」が露わになった次第で、どうしてこのメッキ加工ではイケナイのでしょうかね・・(汗)

・・当方にはまるで分かりません(汗)

↑後群側の光学系第3群2枚貼り合わせレンズもスカッとクリアに戻りました(涙) 赤色矢印で指し示している箇所の「遮光環」がネジを1本使った結果、その分頭を出していますが、これも撮影後に工夫を考え尽き、ピタリの状態に戻せています (現状上の写真のように突出していません)。

↑後群側の光学系第3群2枚貼り合わせレンズもスカッとクリアに戻りました(涙) 赤色矢印で指し示している箇所の「遮光環」がネジを1本使った結果、その分頭を出していますが、これも撮影後に工夫を考え尽き、ピタリの状態に戻せています (現状上の写真のように突出していません)。

製造番号から1951年製造個体なので、必然的にモノコーティング (複層膜蒸着コーティング層) が蒸着してあるタイプです。

すると前玉と後玉の露出面側に蒸着されている蒸着コーティング層は「フッ化マグネシウム (MgF2)」であることが、当方の研究結果で掴めています。本来「MgF2」は蒸着しても無色透明ですから (勝手に青色の色味を帯びません) 露出面側がパープルの光彩を放ち、裏面側にアンバーに光彩を放つ理由は「光学ガラスレンズの上にダイレクトに被せられた資料 (ここで言う資料とは蒸着する鉱物を指します) によって色つきが決まった」と指摘できます。

但し、そうは言ってもこれらを具体的に示す一次資料は発見できませんが (ネット上にありませんが)、そうは言ってもそのような光彩を放つ資料はある程度限られており、幾つかに絞られます (おそらくHfO2 (酸化ハフニウム) やZrO2 (酸化ジルコニウム) ではないかと見積もっていますが、不確かなままです)。

↑10枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

↑10枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

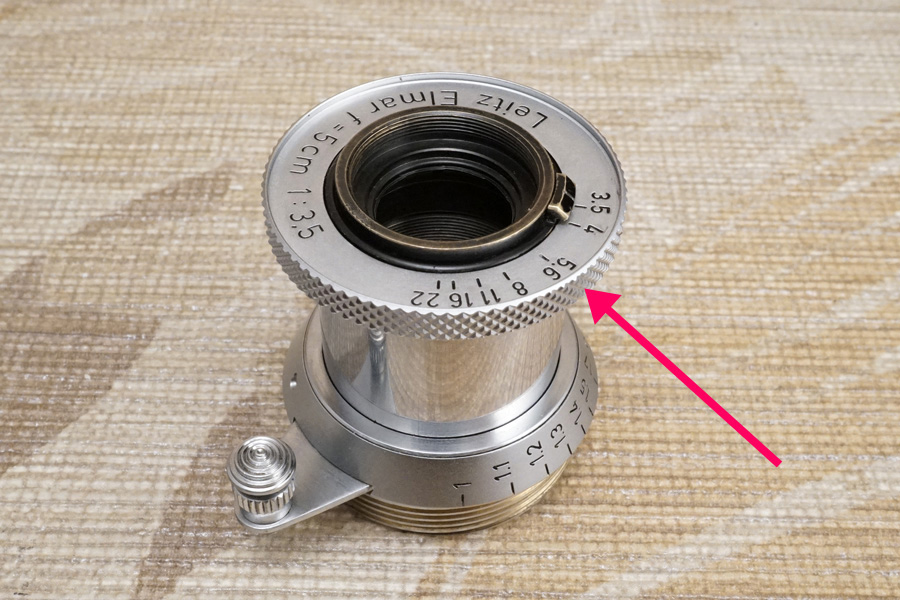

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

なお、無限遠位置は当初位置のままに組み上げていますが、前述してきたとおり当初バラす前段階での僅かにアンダーインフ状態な印象の (少しだけ甘い印象の) 無限遠位置でのピント面は「劇的に鋭く変わった」ので、おそらくその違いを如実に感じ取られるのはご依頼者様お一人だけだと思います(笑)

↑ご報告すべき残ってしまった瑕疵内容はありませんが、残念ながら一部解体による今回のオーバーホール/修理作業であったことは、正直に告知しています。

↑ご報告すべき残ってしまった瑕疵内容はありませんが、残念ながら一部解体による今回のオーバーホール/修理作業であったことは、正直に告知しています。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

↑今回扱ったモデルは「collapsible (沈胴式)」なので、沈胴操作するとご覧のようにマウント部内部にスライド筒が突出します・・その突出量 (上の写真赤色矢印で囲った長さ):24.0㎜ なので、留意が必要です。

↑今回扱ったモデルは「collapsible (沈胴式)」なので、沈胴操作するとご覧のようにマウント部内部にスライド筒が突出します・・その突出量 (上の写真赤色矢印で囲った長さ):24.0㎜ なので、留意が必要です。

↑今回の個体は「レッドエルマー」なので、赤色矢印で指し示している箇所の指標値が赤色刻印です。

↑今回の個体は「レッドエルマー」なので、赤色矢印で指し示している箇所の指標値が赤色刻印です。

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f3.5、被写体までの距離:28m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:14m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、20m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の30m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑なお、ご覧のように距離環のツマミ裏側に刻印されている番号は「6番」であり、それか意味するのは実測した焦点距離を表し「51.0㎜」と僅かに長いようです。ネット上で確認できる一次資料は発見できていませんが、情報サイトによると本来「レッドエルマー」には符番されていないような記載ですが、上の写真のとおりリアルな現実は刻印がありました (従って確証がない為、刻印番号の内容の掲載を見合わせます)(笑)

↑なお、ご覧のように距離環のツマミ裏側に刻印されている番号は「6番」であり、それか意味するのは実測した焦点距離を表し「51.0㎜」と僅かに長いようです。ネット上で確認できる一次資料は発見できていませんが、情報サイトによると本来「レッドエルマー」には符番されていないような記載ですが、上の写真のとおりリアルな現実は刻印がありました (従って確証がない為、刻印番号の内容の掲載を見合わせます)(笑)

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑なお、これらの仕上がり後の実写確認撮影では、上の写真に示すライツ製純正金属製フード「FIKUS」を装着し撮影しています。特に撮影時の絞り値でf8を超えてくると「回折現象」の影響を受け、コントラスト低下に陥るので「フード必須」と指摘できそうです(汗)

↑なお、これらの仕上がり後の実写確認撮影では、上の写真に示すライツ製純正金属製フード「FIKUS」を装着し撮影しています。特に撮影時の絞り値でf8を超えてくると「回折現象」の影響を受け、コントラスト低下に陥るので「フード必須」と指摘できそうです(汗)

実際に5cmにセットして一度使いましたが、f8以降はさらに長めのフード (13.5cmの設定) が効果が現れました。

この純正金属製フード「FIKUS」は付属品ではなく、当方の所有物です(汗)

↑f値「f8」での撮影です。フード未装着ですと、もうこの絞り値でフレアが生じます(汗)

↑f値「f8」での撮影です。フード未装着ですと、もうこの絞り値でフレアが生じます(汗)

↑f値「f11」での撮影です。「回折現象」の影響が現れ始めており、合わせて「焦点移動」も起きています。

↑f値「f11」での撮影です。「回折現象」の影響が現れ始めており、合わせて「焦点移動」も起きています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値「f22」での撮影です。今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。本日厳重梱包の上、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

↑最小絞り値「f22」での撮影です。今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。本日厳重梱包の上、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。