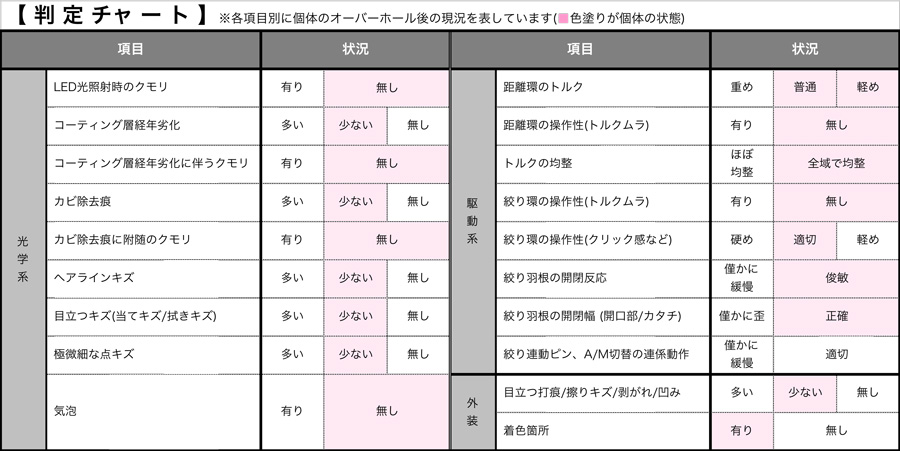

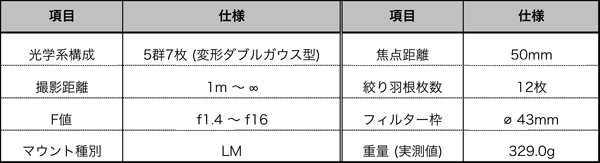

〓 LEITZ WETTZLAR (ライツ) SUMMILUX 50mm/f1.4《貴婦人:前期型》(LM)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、旧西ドイツは

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、旧西ドイツは

LEITZ WETZLAR製標準レンズ・・・・、

『SUMMILUX 50mm/f1.4《貴婦人:前期型》(LM)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

《 事 後 談 》

このブログ掲載は、実は1923年10月15日 (08:09) にアップししていた、オーバーホール/修理ご依頼分の作業に関する説明ページです。

しかし、オーバーホール/修理完了後お届けしてから2年の歳月が流れ、今回 (2025年6月11日付) 不具合が起きたとのご連絡を頂きました。

先ず最初に、整備済ながらもご指摘の不具合が発生したこと、素直にお詫び申し上げます・・申し訳ございません。

不具合の内容は、実は2年前に整備した際にも当初バラす前段階で確認できていた内容と同じなのですが「距離環を回していると、突然ククッと停止してしまい、回そうとすると非常に重くなってしまう」という症状の瑕疵内容です。

つまり2年前と全く同じ瑕疵が再発していると述べるのが正しい表現になります。そのような場合、一般的に「それは2年前の整備時点に、ちゃんと修理できていなかったことの証なのではないか???」と受け取られるのが普通に考えた時の人情です。

まさに仰る通り、2年前の当方整備に於いて「完全に瑕疵内容を修復できていなかった」からこそ今回再発していることを、ここに告知させて頂きます。

巷では、自分のブログなので自分の不利になることは告知しないと語られていますが(笑)、当方は真逆の考え方で「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」と誹謗中傷されるような、信用/信頼が皆無な身の上なので、自分の不利な事柄や内容も正直にここのブログに載せて (告知して)、自らの非を認めながら臨むしか道が残っていないと考えています(恥)

従って有言実行として《事後談》をここに載せる次第です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2年前の症状 (瑕疵) は、距離環を回していると、突然ククッと強い抵抗を感じて、トルクが重く変わると言う現象でした。完全解体したところ、その2年前の時点で既に内部の「空転ヘリコイド」と言う、距離環を回すトルクを決定づける箇所の構成パーツに「グリースに頼った整備を続けたが為に、摩耗がお互いの接触面に物理的な削れ (摩耗痕) として残っていた」と言う因果でした(涙)

つまり過去メンテナンス時の整備者が、ちゃんと経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビを十分に除去してから「空転ヘリコイド」を格納しなかった (グリースを塗ってごまかした) 結果、そのグリースの変質に伴い、さらにその摩耗を促してしまった結果の症状だったのです。

結果、既に「空転ヘリコイドと格納箇所の内壁の両面には、摩耗痕が深く残ってしまい、それは一度削れてしまった金属材を復元できない以上、どうにもならない」との判定から、2年前の時の当方の手による処置は「可能な限り平滑研磨を互いの接触面に施した上で、グリースの粘性に頼ってヘリコイドグリースを塗布するしか手がない」だった為、まさにそのように仕上げたワケです。

ところが2年経過して、今まで普通に使えていたのが突然同じ症状が再発したと言う流れです。

・・謝るしかありません(涙) 申し訳ございません。

しかし残念ながら、前述のとおり、物理的に一度削れてしまった摩耗痕の復元は100%不可能です。

逆に言うなら、今回さらに執拗に「平滑研磨」してしまった場合、確かに互いの接触面の平滑性は戻りますが、その一方で「その互いの接触面に、必要以上の (製品設計時の寸法公差を逸脱した) 隙間/空間が現れてしまい、結果的に空転運動している時の黄銅材による応力反応が促され、さらに酷いトルクムラへと堕ちていく」ことは自明の理なのです(怖)

・・つまり金属材は必要以上に金属研磨したら、もう戻せないのです!(怖)

従って今回対処できる内容は「とにかく今回再び生じてしまった摩耗痕 (内壁のキズ) を、可能な限り平滑にしつつも最低限に留める」と言う、2年前の処置とは逆方向に向かう作業を執りました (その理由は、前述のとおり必要以上の空きを、空転ヘリコイド格納箇所の内部に作りたくない/広げたくないからです)。

プラスして、2年前は軽めのトルクをご希望でしたのでそのように仕上げましたが、残念ながら今回は既にその問題となる空間が広がる方向性の話なので、塗布するヘリコイドグリースは、2年前の粘性よりももっと「重めのトルクでヘリコイドグリースを充填した」次第です。

現状、再び全域に渡り軽い操作性で回る状況に戻りましたが、2年前のトルク感に比べると「重めの印象」に仕上がっています。しかしそれでも当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

今回この《事後談》を載せていたところ、第三者からお問い合わせのメールを頂きました。10年以上も前からず〜ッと当方ブログをご覧頂いているとのことで、改めてここで感謝とお礼を申し上げます・・ありがとう御座います!(涙)

とても純粋、且つ率直なご質問でしたので、この場を借りて追加で解説したいと思います (その方にもそのようにお伝えした為)。

質問内容は・・こうですッ!

「空転ヘリコイドと距離計連動ヘリコイドとの接触箇所 (格納箇所のことを指していると思われます) にグリースが2年前に充填されていたのなら、今回の再整備の不具合は “出品者のひとりごと・・” さんの責任外なのではありませんか???」とのお問い合わせです。

仰ること、いえ、質問の趣旨は、非常によ〜く伝わって御座います(涙)・・ありがとう御座います!(涙)

確かに2年前の当方処置にてグリースを完璧に充填し終わっており、今回再び解体してみても「その箇所のグリースの充填に過不足はなかった」ことを自ら確認している為、そもそも2年前の処置自体が正しかった/適正だったとの、改めて自身の判定で御座います(汗)

しかしこの後の記述を読み進めて頂くと分かりますが (現状の詳細がみえてきますが)、既に2年前の整備時点で残ってしまっていた「摩耗痕」の存在が問題なのです。

逆に言うなら、その2年前時点の整備段階で「それら過去に放置され続けてきた摩耗痕は、この個体の制御系に対する致命的な瑕疵に至っている」との当方判定であったことが、当方の記録データベースにちゃんと入力されて残っており、当方自身が「致命的な摩耗痕の状況を正しく把握していた」ことの、或る意味『証拠』なのです。

それに対して以下記述のとおり「平滑研磨してからグリースを充填した」のが当方の2年前の処置ですが、それは「その2年前の時点では、それで良いと考えていたのではなく、それしか方策がなく、この瑕疵は再び数年後に再発する懸念を抱えている」と当方自身がちゃんと捉えていたからこそ、記録データベースには「ピント合わせの時の前後微動時に僅かな抵抗 (ククッとした抵抗) の懸念が残る」ことを意味する、当方の入力用専門用語「微動時僅抵抗残」を入力してあったのです。

この文字を記録データベースの入力に発見した段階で、即座にこの個体の整備時の状況がまるで走馬灯の如く脳裏に蘇りましたッ!

「空転ヘリコイド」格納箇所の内壁と、もちん「空転ヘリコイド」との両方の接触面に深く残る互いの「摩耗痕」は、そういう懸念を抱えたままでしか整備完了できなかったとの判定であり、それを当方自身がちゃんと認識できていたことを述べています。

つまり2年前に処置した作業は、悪い表現で述べるなら「その場凌ぎの応急処置」的な作業しか執れなかった (方策がなかった) ことを意味します。そしてそれは再び同じ瑕疵内容を発現させてしまった今回の再整備に於いても、まるでそのまんまに同じことが該当するのです。

だからこそ既に2年前時点で「致命的だ!」と受け取っており、まさにそのとおりの流れになってしまった点をここの《事後談》で、皆様に告知しているところなのです。

これらの事柄について「分かっていながら酷いではないか!」との印象を抱かれるか、或いは「方策がないなら (修理せずに) そのように依頼者に伝えれば良かったのに!」などなど、皆様が如何ようにお感じになられるのか、受け取られるのかは・・皆様それぞれの自由です (当方は何一つ弁明できる立場にありません)。

しかし一つだけハッキリしている事実があるので、それについてこの場を借りて解説したいと思います。この解説を読んでもなお、皆様の受け取り方に変化が訪れるのかどうかは保証致しかねますし、もちろん当方には如何なる弁明の余地も皆無なままです。

◉ 黄銅材同士の接触に於けるかじりつきについて:

黄銅材が互いに接触しあっていた場合、その状態で低トルクの回転をしていた時、その接触面の黄銅材に生じていた経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びなどは、接触回転時にその表層部の剥がれを誘引する原因になり、その結果「カジリ付」に至ることが十分に考えられる (想定される)。

・・これが当方の認識に於ける「懸念材料」としての判定です。

この点を指して当方の記録データベースに、その旨専門用語にて入力してあったのです。

皆さんは「潤滑剤の役目であるグリースが存在するなら」と非常に多くの方々が、様々な与件の際に指摘されてきますが、残念ながらそれは皆様方の完全な思い込みにすぎません(涙)

物理的、且つ化学的なリアルな現実は、まさに上に記述した原理しか顕在しません(涙)

どんなにグリースが充填されていようとも「黄銅材と言う金属材自体の熱伝導率、熱膨張係数」の特徴から、黄銅材が互いに接触していた場合 (且つ低トルクで回転していた場合)「カジリ付」と言う金属材同士の (時間的に瞬間的な要素も含めた) 摩擦熱による融解/癒着が起きるのは、避けようがない物理的な現象です。

それを見越して「寸法公差」が製品設計上で決められており、その範疇で充填すべき「黄褐色系グリース」が製産されていた当時にはちゃんと決まっていたハズなのです(汗)

◉ 寸法公差:

部品の寸法が許容できる範囲内を記す、基準となる寸法に対する最大許容寸法と、最小絞り値許容寸法との差を指す。

もちろん当方などはそんな具体的に内容は知る由もありませんから(笑)、どの程度の「寸法公差」なのかも知りませんから、ひたすらに少しずつ、本当に少しずつ何度も何度も「平滑研磨」しながら詰めていくしか手立てがありません (何しろ金属材は削り過ぎたら元に戻せない)(汗)

さらにその「平滑研磨」して良いのか否かの判定は「一度研磨してから実際に組み立ててグリースを充填して自分で回してみる」作業を行って初めて掴める/判定できる話なので、コトバだけで述べればこのようにサクッと表現できますが、こと実際の作業中は、何度も何度もバラしては組み立て直してを、両手両指をグリースの油でグチョグチョにしながらトライし続けている作業だったりします(恥)

しかし今回の個体は、既に2年前時点でその「摩耗痕」を致命的と当方が判定を下していたワケで、それはどんなに「平滑研磨」しても「真の改善にはならない」かも知れませんし、或いは10年近く耐えてしまうかもしれないのです。

・・要は、寸法公差が分からない以上、耐性など判定しようがないのです!

それで記録データベースにその懸念が残る意味合いとして、専門用語を入力して記録していた次第です。

ちなみに「摩耗痕」が残る理由は、前述のように黄銅材の互いの接触面に残る経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びが、表層部分丸ごと剥がれて遊離する結果、グリースの中にあっても遊離粉は互いに固まり合い融着を始めて「最終段階で相応の塊として互いの接触面に溝/研削痕を残してしまう=摩耗痕」と言う次第です。

ですから過去メンテナンス時にちゃんと「平滑研磨」していてくれたなら、おそらくこの個体の製品寿命はもっともっと長かったのです(涙)

一方でこの事実をご依頼者様に告知して「整備を諦めてください」とお伝えするのか、とにかく対処してみて何処まで耐えてくれるのかトライしてみると当方が腹をくくるのかは、あくまでも当方の自由です!

2年前は、まさに「腹をくくった」ほうとして答えを見出していたワケで、その結果今回の再整備に至った次第です(笑)

・・だから後で述べますが、2年前の再整備だとしても『無償扱い』なのです!(笑)

残念ながら当方は整備業者ではないので(笑)、一般的な商習慣や常識にまるで囚われていません!(笑)

あくまでも個人が個人レベルでオーバーホール済でヤフオク出品していたら、気がつけばアチラコチラから「修理できませんか???」とお手持ちのオールドレンズのお話しが来るようになってしまい、それならばと『オーバーホール/修理ご依頼受け付け』をスタートしたのが実は経緯だったりします(恥)

そこに一般整備会社様やプロのカメラ店様、或いは修理専門会社様などの対応を、まるでそのままに当方に当てがって、あ~だこ~だ誹謗中傷してくる人が居ますが (未だに跡を絶ちません)・・まるでお門違いなのですッ!(笑)

当方は「人情」として整備している為、できなくてもヤルだけはヤルと言うのがあったりしますし、その一方で「怖いからヤラないッ!」なんてのも、あったりするのです!(笑)・・詰まる処、整備するか否かは一般的な常識の範疇に全く留まっていません(笑)、或る意味当方の勝手ですッ!(笑)

そして今回の再整備や先週の9年前の個体の再整備のように、時間的経過は関係なかったりするのです。

・・何故なら既に「その個体の内情を知ってしまっている唯一の人間だから」です!(笑)

もしもオールドレンズに対して『一期一会』とのコトバを当てはめる人が居るのなら、当方にすれば「その個体の内情を知ってしまったのも一期一会」なのですョ!(笑)

或る意味その出逢いは「運命」なので、妻と出逢った運命を未だに引きずっているのと同じように(汗)、3,512本それぞれの個体との出逢いだって、バカみたく引きずっているアホが1人くらい居ても良いと思うのです(恥) 何故なら、妻の事を悪く思っていませんし、3,512本全ての個体さえ、まるで悪く思っていません(涙)

・・何しろ整備会社ではないので(笑)

従って今回頂いたお問い合わせの答えは、黄銅材のかじり付に由来する摩耗痕から来た致命傷であり、その結末は既に2年前から視えていた流れでしかなく「当方はあくまでもそのストーリーに寄り添いお付き合いしていく」しか、その個体とのいにしえの運命を全うしたくないのですッ!・・これは当方の決意ですッ!

それに対してご依頼者様に正直に告知したり、整備しなかったりは、そもそも当初の2年前時点から頭の中に無かったストーリーであり、或る意味これから先も二度あることは三度あると(笑)・・次の再整備も数年後には待ち構えているのかも知れませんが(汗)、当方が引退する前なら、或いは消えてしまう前なら、何回でも良いではありませんかッ!(笑)

・・それがホンネなのです、ゴメンナサイ。go-men-na-sai!

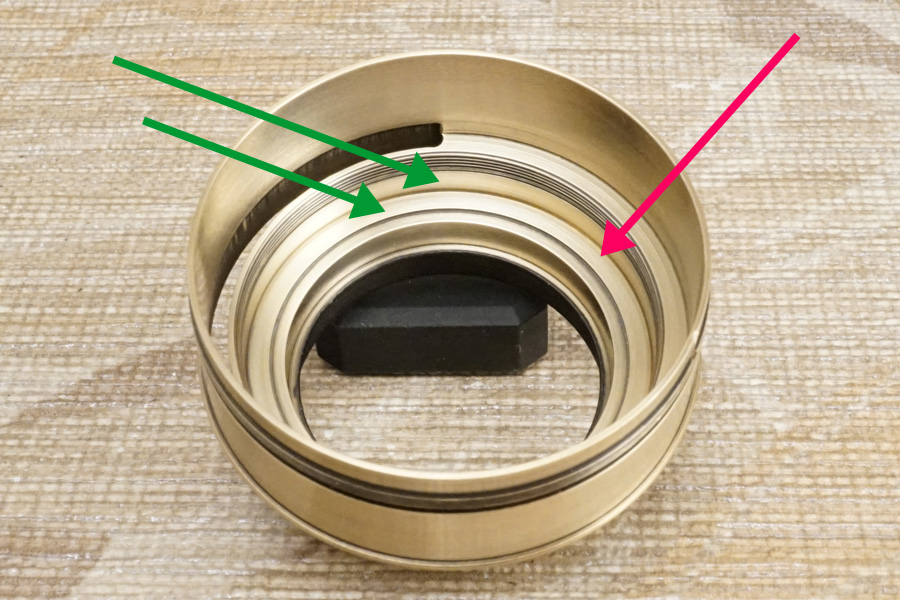

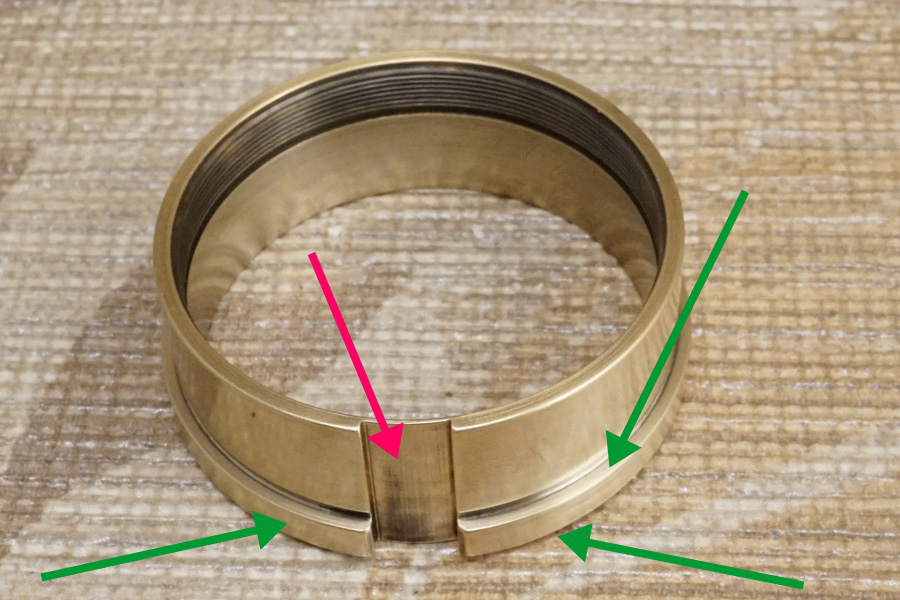

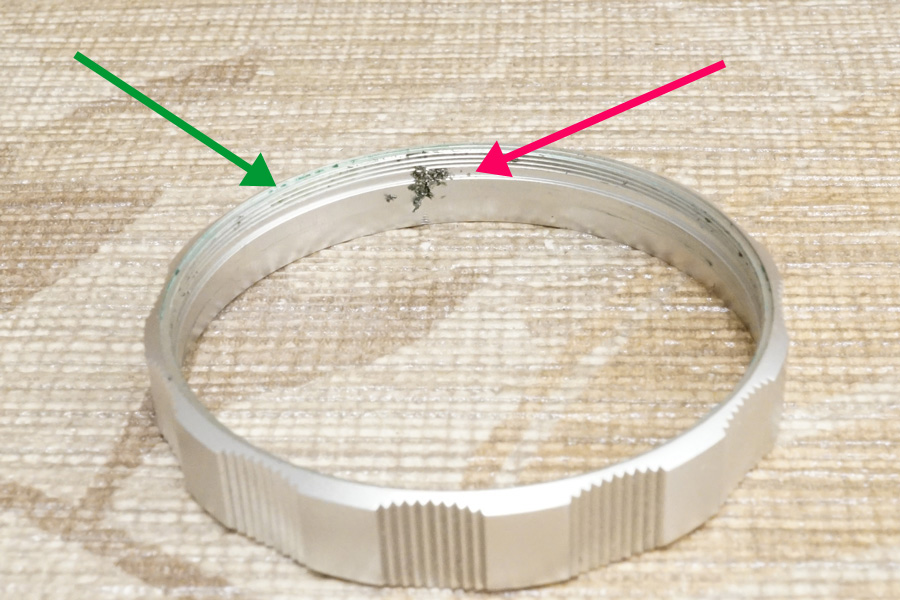

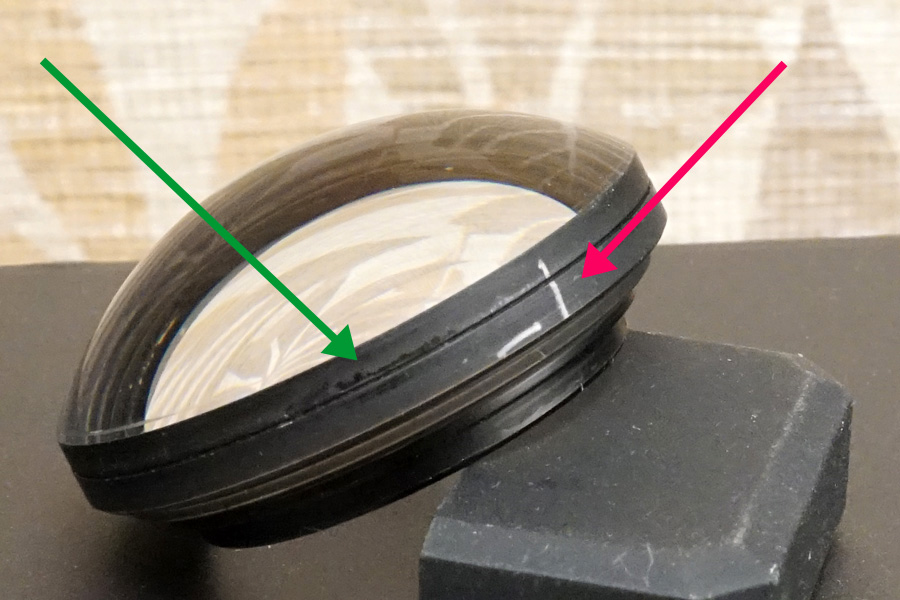

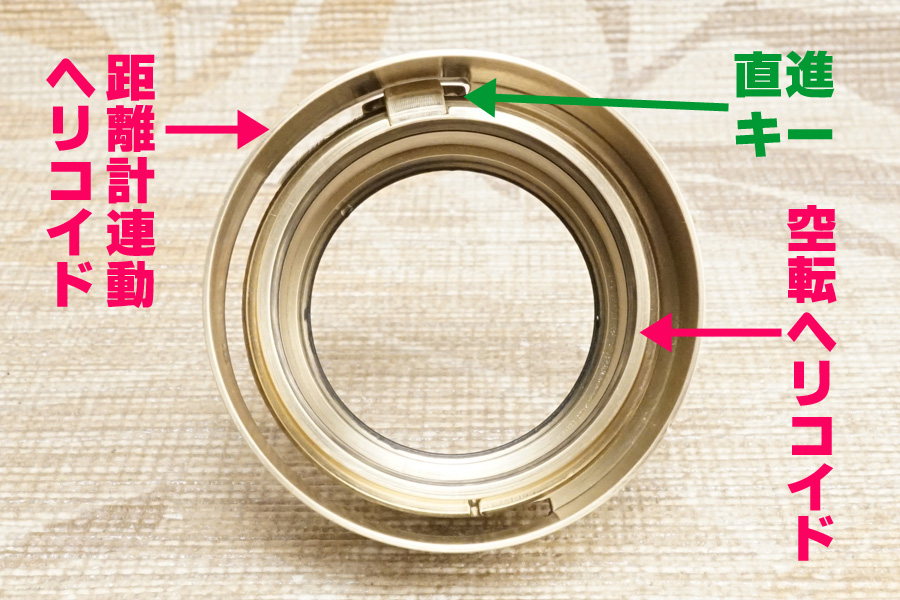

↑今回の再修理で、再びバラして取り出した「空転ヘリコイド部」です。「空転ヘリコイド」を格納する場所は、実際には「距離計連動ヘリコイド」も兼ねている製品設計です。

↑今回の再修理で、再びバラして取り出した「空転ヘリコイド部」です。「空転ヘリコイド」を格納する場所は、実際には「距離計連動ヘリコイド」も兼ねている製品設計です。

❶ 空転ヘリコイド格納筒、兼距離計連動ヘリコイド

❷ 空転ヘリコイド (直進キーガイド1箇所あり)

❸ 直進キー

・・こんな内容です。既に2年前に、当方の手による『磨き研磨』が終わっているので、ご覧のように黄銅材がピッカピカな光彩を放つ状態を (2年経っても) ちゃんと維持できています(笑)・・これは単に磨いただけであればすぐに酸化/腐食/サビが進行してしまいますが (褐色化していく)、ちゃんと「エイジング処理済」なので、このように2年後でも大丈夫ですね(笑)

逆に、2年前にこれら構成パーツが、どのように経年の中で酸化/腐食/サビを帯びていたのかは、この下の方の (2年前の) 記述や写真をご覧頂ければ、一目瞭然です(笑)

↑❶ 空転ヘリコイド格納筒、兼距離計連動ヘリコイドですが、内部を覗き込むとこんな感じになっています。この中の赤色矢印の箇所に、❷ 空転ヘリコイド (直進キーガイド1箇所あり) が格納される設計です。

↑❶ 空転ヘリコイド格納筒、兼距離計連動ヘリコイドですが、内部を覗き込むとこんな感じになっています。この中の赤色矢印の箇所に、❷ 空転ヘリコイド (直進キーガイド1箇所あり) が格納される設計です。

従って空転ヘリコイドとダイレクトに接触する箇所は、グリーン色の矢印で指し示している箇所/面であると理解できますね(笑)・・コトバで表記するなら「内壁と底面」が接触面です。

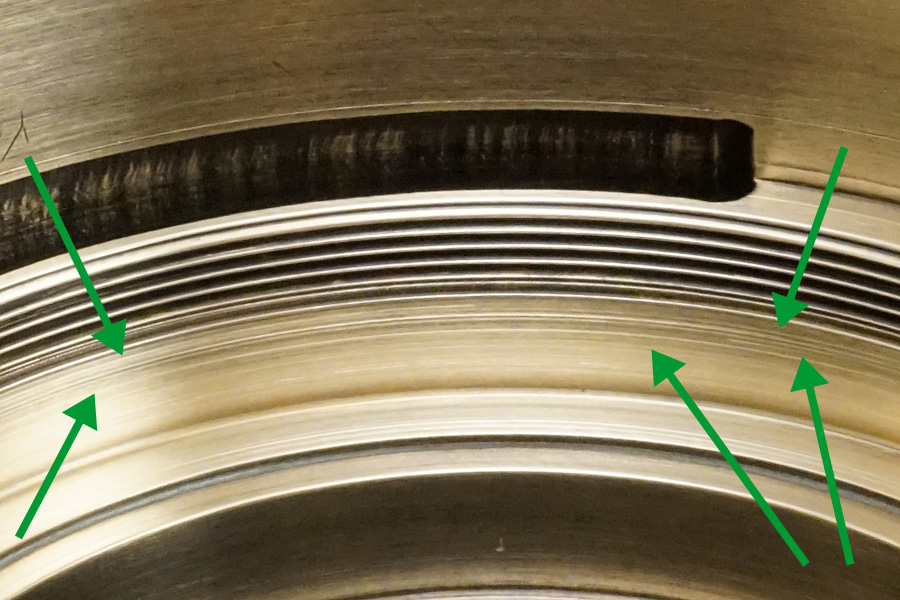

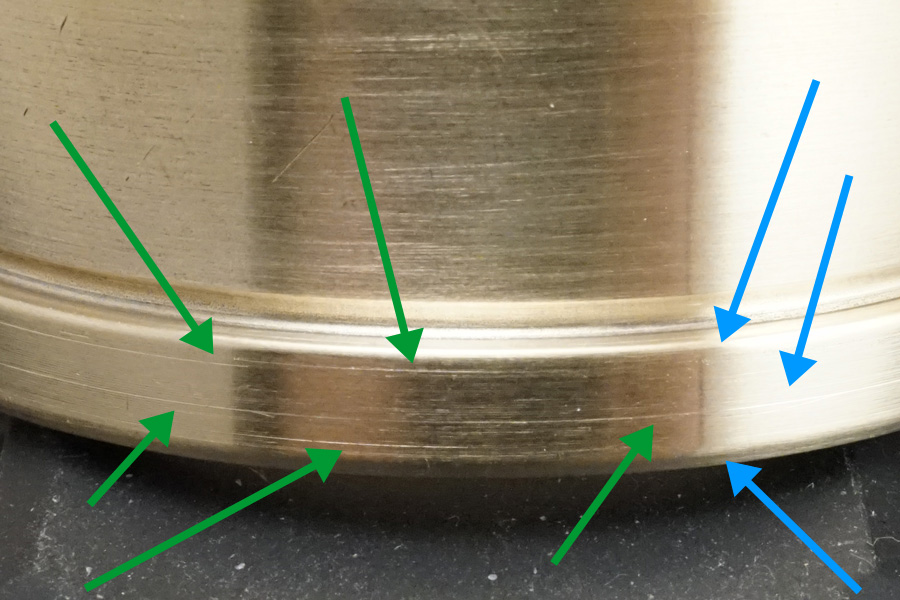

↑上の写真は、今回取り出した❶ 空転ヘリコイド格納筒、兼距離計連動ヘリコイドの「内壁」に残る摩耗痕を拡大撮影して写しています。このように線状に横方向にス~ッとキズがつくワケですが、これは「微細な凹み/削れ」であり、一部は2年前に酷く深めに削れていた摩耗痕を既に「平滑研磨」していた時の痕跡です。それにプラスして今回新たに (再び症状が再発した為) これらのいずれかが今回新たに加わった摩耗痕だと指摘できます(涙)

↑上の写真は、今回取り出した❶ 空転ヘリコイド格納筒、兼距離計連動ヘリコイドの「内壁」に残る摩耗痕を拡大撮影して写しています。このように線状に横方向にス~ッとキズがつくワケですが、これは「微細な凹み/削れ」であり、一部は2年前に酷く深めに削れていた摩耗痕を既に「平滑研磨」していた時の痕跡です。それにプラスして今回新たに (再び症状が再発した為) これらのいずれかが今回新たに加わった摩耗痕だと指摘できます(涙)

するとご覧のように完璧な水平ではなく「右側方向に少しずつ下がっていく摩耗痕のキズのつき方」なのが分かります。

・・それはそうですッ! 何故ならここには空転ヘリコイドが格納されるからです。

そうですねッ! 距離環を回して空転ヘリコイドがここで上下動しているから「鏡筒が繰り出したり収納できたりしている」道理なのが、これでご理解頂けると思います。

従って僅かに斜め方向に摩耗痕が残る根拠が・・このようにちゃんと辻褄が合う話になっているのがご理解頂けるのではないでしょうか(笑)

当方がテキト〜に理由づけして、如何にも的に大袈裟に紹介しているデタラメな話ではないのです(笑)

そのように巷では言われているらしいですが・・(笑)

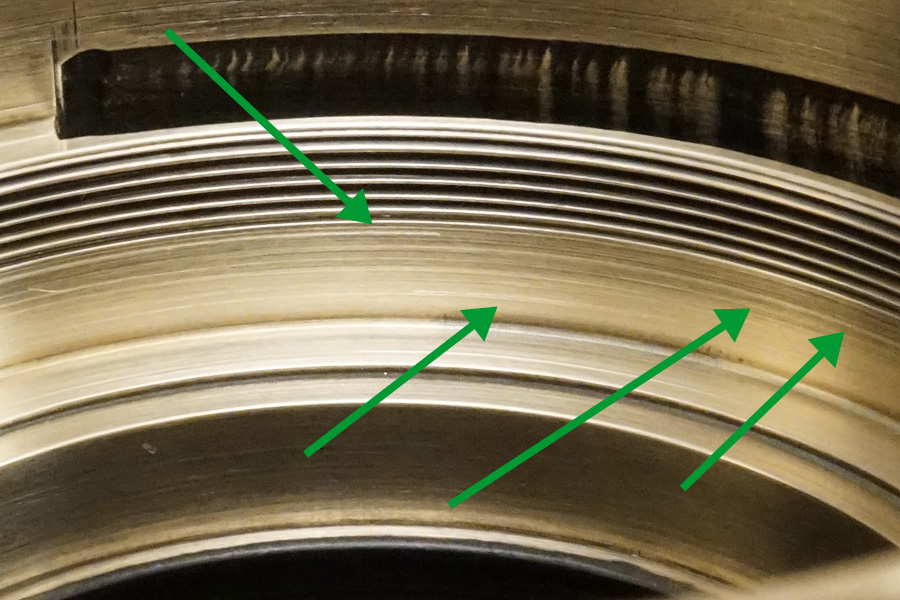

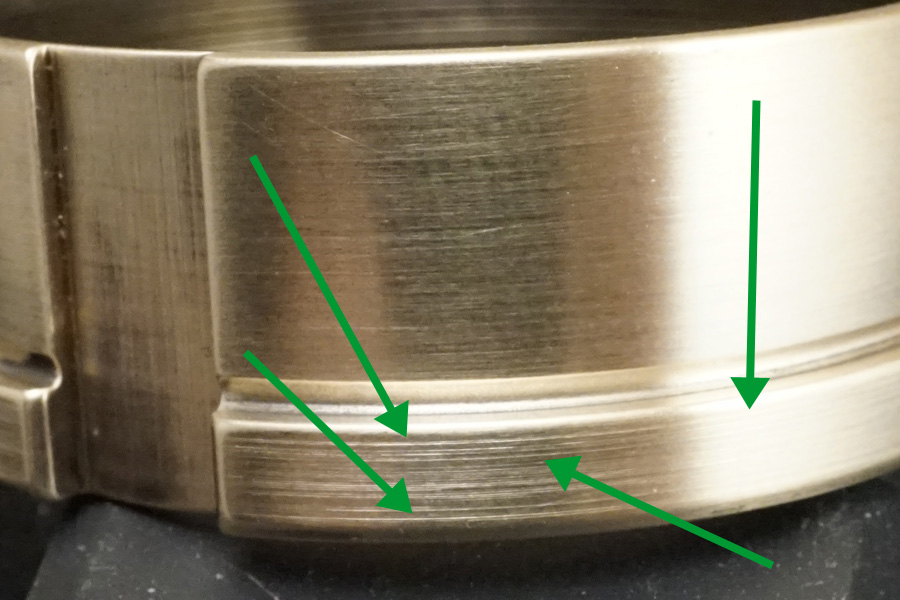

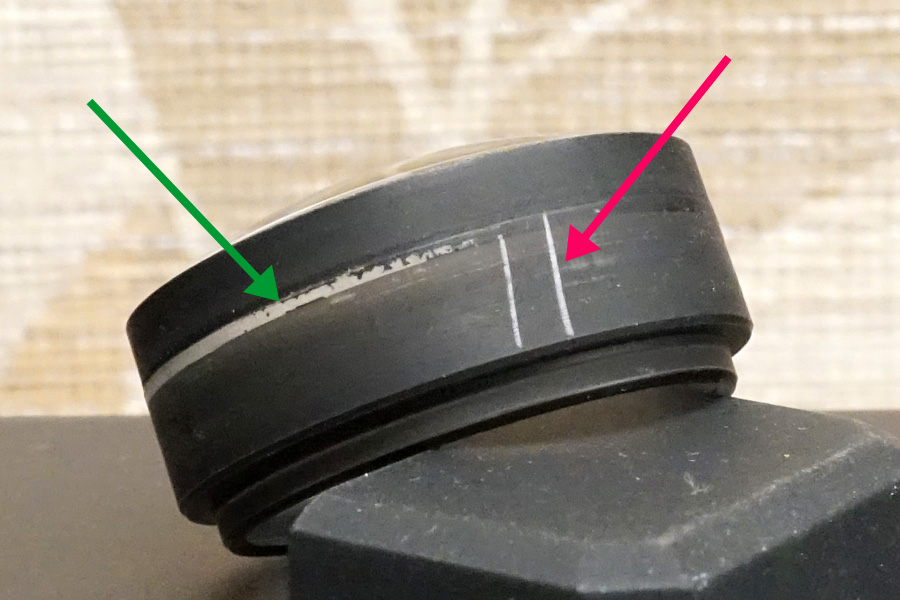

↑同じ❶ 空転ヘリコイド格納筒、兼距離計連動ヘリコイドの「内壁」に残る、僅かに斜め方向の摩耗痕ですが、今度は反対側を拡大撮影しています。

↑同じ❶ 空転ヘリコイド格納筒、兼距離計連動ヘリコイドの「内壁」に残る、僅かに斜め方向の摩耗痕ですが、今度は反対側を拡大撮影しています。

要は距離環の駆動域の分だけ空転ヘリコイドも回転しているので、その位置に摩耗痕/削れが残ります(涙)

・・何とも痛ましい姿です、申し訳ございませんッ!(涙)

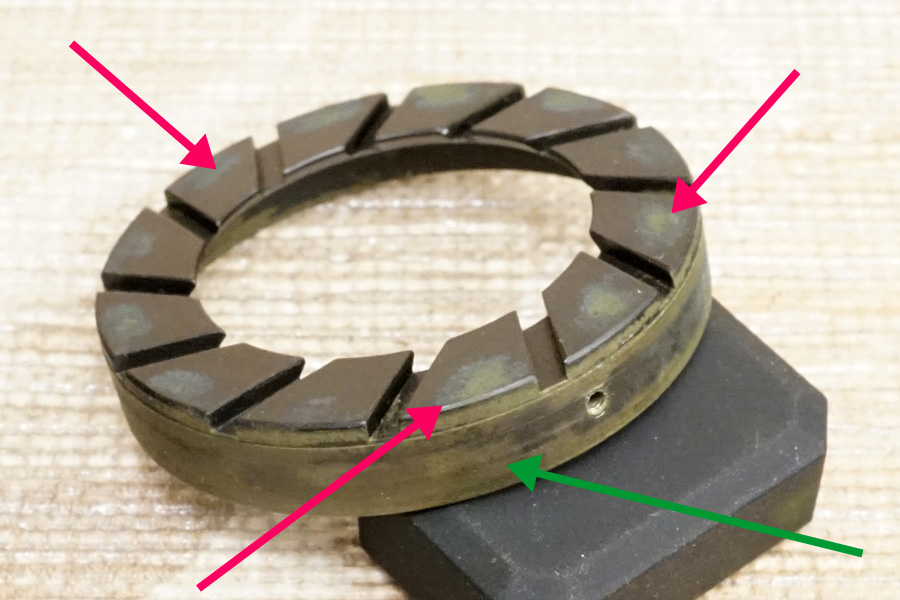

↑こちらは❷ 空転ヘリコイド (直進キーガイド1箇所あり)で、中央に「直進キーガイド」と言う溝が用意されています。距離環を回した時、一緒にこの空転ヘリコイドも回りますが、その時この「直進キーガイド」に刺さった「直進キー」が垂直状に上下動するので、その時鏡筒の繰り出し/収納の動きが起きている原理です(笑)

↑こちらは❷ 空転ヘリコイド (直進キーガイド1箇所あり)で、中央に「直進キーガイド」と言う溝が用意されています。距離環を回した時、一緒にこの空転ヘリコイドも回りますが、その時この「直進キーガイド」に刺さった「直進キー」が垂直状に上下動するので、その時鏡筒の繰り出し/収納の動きが起きている原理です(笑)

するとグリーン色の矢印で指し示している箇所こそが、前に説明した❶ 空転ヘリコイド格納筒、兼距離計連動ヘリコイドの「内壁」との接触箇所にあたり、今回の再整備でもやはり『平滑研磨』を処置しましたが、前述のとおり最低限に留まります。

↑やはり空転ヘリコイド側の接触面も拡大撮影しました。『平滑研磨』するのは、ブルー色の矢印で指し示している箇所の3面になりますね。

↑やはり空転ヘリコイド側の接触面も拡大撮影しました。『平滑研磨』するのは、ブルー色の矢印で指し示している箇所の3面になりますね。

一方摩耗痕は、やはりそこかしこに僅かに斜め状に残っているのが分かります (グリーン色の矢印)。これらの一部は2年前の摩耗痕ですが、一部は今回の不具合発生時に追加で削れてしまった摩耗痕です (スミマセン)(涙)

↑同じように反対側も撮影しました。グリーン色の矢印で指し示している箇所が摩耗痕です。

↑同じように反対側も撮影しました。グリーン色の矢印で指し示している箇所が摩耗痕です。

結局、このように毎回毎回どんどん『平滑研磨』していくと、それは製産時点をどんどん逸脱していく結果にしか到達し得ません(涙) だからこそ「寸法公差」を意識しつつ、適度なところに留めて「グリースのチカラに頼るしか、道が残っていない」と述べているのです(涙)

本来、当方の『DOH』では「グリースに頼った整備」は行いません・・そういうポリシ~です。それは製産時点に限りなく近づけたいからであり、つまりは「必要以上のグリースを内部に留保しない」と言う考え方です。

ところが今回はどんどん磨けば磨くだけ広げてしまう結末にしか至らない為、残念ながらグリースのチカラに頼るしか解決法が残されていないのです・・申し訳ございません。

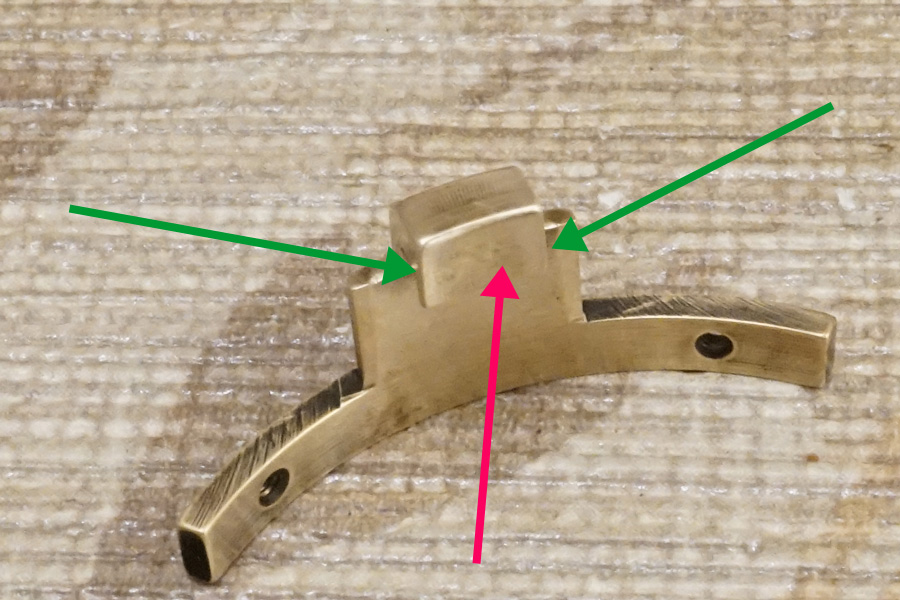

↑上の写真が❸ 直進キーですが、本来の製品設計上で「直進キーガイドに接触する場所は、グリーン色の矢印で指し示している箇所」つまり横/側面なのですが、まずほぼ100%に近い状況で「過去メンテナンス時の整備者は赤色矢印の場所にグリースを塗ったくる」次第です(笑)

↑上の写真が❸ 直進キーですが、本来の製品設計上で「直進キーガイドに接触する場所は、グリーン色の矢印で指し示している箇所」つまり横/側面なのですが、まずほぼ100%に近い状況で「過去メンテナンス時の整備者は赤色矢印の場所にグリースを塗ったくる」次第です(笑)

・・つまりこの直進キーの原理を、非常に多くの整備者が全く理解していませんね!(笑)

それでプロの整備者らしいですから、プロになれなかった当方などは、まさに「モドキ以下」と罵られているのは、ごもっともな話なのです(笑)

今回このグリーン色の矢印で指し示している箇所の摩耗状況を念のために確認すると、仮説どおりにやはり極々微かでしたが摩耗していました(汗)

本来この部分は摩耗しませんが (何故なら摩耗しているようでは引っかかっていて、トルクが重かったハズだから) 摩耗していたと言うことは、空転ヘリコイドが本当に極々僅かですが「黄銅材の応力反応で水平を維持できていなかった」ことが『証拠』として示され、まさに辻褄が合いました・・空転ヘリコイドの回転にブレが生じていたことを意味します。

実際その『証拠』は「癒着痕」として、この直進キーが上下動する移動量の中のどの位置で「急にトルクが重く変わっていたのか」を教えてくれる『証拠』でもあるワケで、するとその位置から逆算して (仮説を立て直して) その位置に直進キーが到達していた時の「空転ヘリコイドの回転位置」が自ずと導き出されるワケで、その場所の空転ヘリコイドと格納箇所の内壁を両方ともチェックしてみれば、そこが「今回さらに追加で摩耗してしまった場所」であると判明し、その箇所で「平滑研磨」を最低限に留めつつ実施したのが、今回の作業内容です。

・・このように必ず『証拠』が残るのが、或る意味金属材の宿命です(笑)

従って仮説を立てたなら、その証拠をちゃんと探さなければイケマセンョね???(笑) オールドレンズ内部は、間違いなく部位別に「チカラの伝達」だけが命題です。その他に何もヤッていません(笑)

はたして一般の整備会社様やプロのカメラ店様や修理専門会社様などで、いったいどの程度の会社様がここまでちゃんと「原理原則」に則り、且つそれぞれの個体の現状に「観察と考察」を真摯に行い、真正面から挑んでいるのでしょうか・・???(笑)

当方が今までに整備してきた3,512本の個体に携わった感覚的な印象から述べるなら、そのような真摯な整備姿勢でちゃんと対処してくれた整備機会など・・残念ながら片手指すら満たしていません!(笑) それがリアルな現実ですッ!(笑)

それでも皆さんは肩書がちゃんとあって、看板を背負うプロのカメラ店様や修理専門会社様などが良いのでしょうから、それが「常識」なのだと思いますッ!(笑) 当方のような異端者には関わらないほうが良いと思いますね。

逆に言うなら、今まで当方を懇意にして頂く皆様方、オーバーホール/修理ご依頼を賜る皆様方は、本当に極々僅かの人数ではありますが、当方にとっては皆様を『神々しい方々』とお呼びしつつも、きっとご自身にとり無くてはならない大切な「大のお気に入りオールドレンズ達」ばかりを当方に託して頂けるのだと捉え、誠心誠意でき得る最善策だけを必至に考え、取り組んで仕上げる気概で臨んでいます・・それは「コレで良い」ではなくて「コレしかない!」と言う、当方の納得感による仕上がりであり、それはこれら皆様方が既にご自分の手に取り、戻ってきた大切なオールドレンズ達を慈しむ中で「何度も何度も撮影の中で堪能できている」からこそのリピーター様なのだと、その責任の重さを自覚しているつもりで御座います(汗)

・・引退するまでの間、必至に納得を詰めていく覚悟で御座います! 決意ですッ!(努)

それこそが長きに渡り扱ってきたオールドレンズ達個体別の『証拠』そのモノであり、事実であり、辻褄でもあり・・そしてそれがそのまま当方の『納得』でもあるのです。如何ですか、どんだけ当方が異端者なのか???(笑) オールドレンズの整備を単なる儲け話 (営業) だけに捉えていないからこその『ドラマ』では・・ありませんかね(笑) そぅ思います。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

以上で今回の再整備に係る《事後談》の解説は終わりです。当方は包み隠さず告知してしまいますが、実は先週も再整備しており、その個体は何と「当方が9年前に整備した個体」でしたッ!(驚)

再整備と言っても「光学系内にクモリを帯び始めてきた」と言う不具合でしたから、確かに9年前にもクモリを帯びていた個体であったものの、さすがに9年間も経過すれば再びクモリを帯びるのも、或る意味仕方ありません。

その一方で、当方が非常に、マジッで非常〜に、チェックしたかったのが「当方が9年前に塗布したヘリコイドグリースはどのように劣化したのか」でした(汗)

もちろん「黄褐色系グリース」を塗っていますが、実は以前の話なるも、8年前に自分が整備した個体が、ヤフオクに出回っている出品を発見し、回収して完全解体し確認したところ、何と8年前に整備した個体のヘリコイドグリースには「僅かな滲み出しが始まっており、必然的に揮発油成分がオールドレンズ内部に廻り始めるかどうか (つまり決してヒタヒタではないものの、ちょっと油分で金属材の一部が湿っているような感じ)」なのを自分の眼と指で確認できたのです。

まさに9年前の個体も同じ状況だったのです。違っていたのは「プラス1年でついに光学系内にクモリを帯び始めた」ワケで、このようなストーリーとすれば「当方の整備は、凡そ10年しかもたない」と言う為体極まりない技術スキルと言うのが「実証されてしまった」次第です!!!(恥)

何十年も維持できないのです・・当方の整備はッ。

とてもショッキングな話のように聞こえるでしょうが、当方的には「まぁ〜そんなもんでしょう!」ってな受け取りです(笑)

何しろプロの整備者ではない当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」ですからッ!(笑) さすがに何十年も維持できる整備スキルなど皆無なのです!(笑)

・・どうぞ皆様も重々ご承知おき下さいませッ! 当方の技術スキルは非常に低いのです。

従って、現在自分が整備した個体の経年状況は「2年後、3年後、5年後、6年後、7年後、8年後、そして9年後まで自ら確認済」と言う検証結果です・・恥ずかしい検証値ですが、これが真実なので仕方ありません (4年後だけ抜けてしまっている)(恥)

もちろん先週の9年前の再整備個体も、今回の2年前の再整備も『無償扱い』です! 何故なら、自分が納得づくで整備したのですから、そこに1年〜数年との期限をどうして附加できるでしょうか???(笑) もしもそのような期限を設けるなら、ではいったいその期限の根拠とは何なのでしょうか???(笑)

そのように述べると、今度は「それが一般常識であり、商習慣なのだ!」と言ってきますが、そんなのは当方からすれば破れば良い商習慣でしかありません! 「どうして1年なのか???」について、明確な根拠がなく納得できませんッ! 1年しか維持できないような整備を「整備した」と言うなら、そんなのは当方からみれば「体の良い言い逃れ」にしか受け取れません!・・んなのは「整備した」になりません!

だからこそ当方は「人情こそが期限」との認識なので、9年前でも何年前でも『無償扱い』で良いではありませんかッ!(笑)・・そう言う「人情」だって、今の世知辛い世の中、そんな異端者が1人くらい居ても良いと思うのです。

・・それでその個体が、オールドレンズが再び活躍するなら、それで十分ではありませんか!

とは言いつつも、実は1年後〜数年後には引退しているか、居なくなっていると考えられるので、このように言い切っていながらの「逃げの一手」と言うワケですッ!(笑)・・当方はいッつも逃げるばかりの人生です(笑)

それでは本日、厳重梱包の上、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。いろいろ申し訳ございませんでした。

※ 以下は2年前に載せたブログページの、そのままの状態/内容です。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

今回オーバーホール済でヤフオク! 出品する個体は、当方がオーバーホール作業を始めた12年前からの累計で、巷で「貴婦人」と呼ばれ続けている「SUMMILUX 50mm/f1.4」の括りで捉えると3本目にあたりますが、今回扱った個体「前期型」だけでカウントすると僅か2本目です。

そもそもライカ製オールドレンズは非常に高額なので、当方のような何処のウマの骨だか分からない整備者モドキがフツ〜に扱えるシロモノではありません(怖)・・それで怖いので滅多に扱わない次第です(笑)

それにもかかわらず、このように貴重なオールドレンズのオーバーホール/修理をご依頼頂き、先ずはご依頼者様に感謝の念をお伝えしたいと思います・・ありがとう御座います!(涙)

年間で捉えても僅か数本レベルですが(笑)、当方にオーバーホール/修理ご依頼を頂ける方がいらっしゃいます。本当に気宇な方であり、それこそ御前に両手ついて平伏したい思いです(涙)

・・ありがとう御座います!

このモデルは巷では「貴婦人」と呼ばれているモデルバリエーションがありますが、その詳細や背景、或いは製造番号から捉えた調査結果などは以前扱った際の『SUMMILUX 50mm/

f1.4《貴婦人》1st (LM)』のページがあるので、ご参照下さいませ。

↑上の写真は当初バラし始めている途中で撮影しています。鏡胴「前部」を抜いてから距離環を取り外したところを撮影しています。

↑上の写真は当初バラし始めている途中で撮影しています。鏡胴「前部」を抜いてから距離環を取り外したところを撮影しています。

ご覧のように「距離計連動ヘリコイド」も「空転ヘリコイド」もそもそも黄銅製なので、経年劣化進行に伴い酸化/腐食/錆びにより「焦茶色」に変質しています (赤色矢印)。

今回の個体の距離環ローレット (滑り止め) を取り外したところ、グリーンの矢印で指し示したとおりイモネジ用の下穴周囲に「黄銅材の摩耗粉」がパラパラと附着していますが、このイモネジ用の下穴は単に距離指標値環を締め付け固定しているだけなので、どうして摩耗するのかがよく分かりません・・ちなみに指標値環のイモネジによる締め付け固定は1箇所だけです。

↑同じく当初原し始めている途中で撮影していますが、一つ前の写真の角度から少しズラして撮っています。グリーンの矢印で指し示したとおりヒタヒタ状態の経年に伴う揮発油成分が「パッと見で濡れているように見えるくらい多量」に附着しています(泣)

↑同じく当初原し始めている途中で撮影していますが、一つ前の写真の角度から少しズラして撮っています。グリーンの矢印で指し示したとおりヒタヒタ状態の経年に伴う揮発油成分が「パッと見で濡れているように見えるくらい多量」に附着しています(泣)

今回の個体が過去メンテナンスされたタイミングは、おそらく10年前後ではないかとみていますが、そもそも「ヘリコイド部に潤滑油を塗布」しているので、このように揮発油成分が液化して附着してしまいます(泣)

このように「潤滑油」を好んで多用する整備者と言うのは、当方の詮索では「フィルムカメラの整備が得意な整備者」に多く、逆にNikonやCanonなどのオールドレンズ専門の整備者のほうは「むしろ潤滑油の塗布は最低限にして避けたがる」傾向があるのを掴んでいます。それらNikonやCanonのオールドレンズバラしてみれば一目瞭然ですが、ちゃんと内部のヘリコイド部にはグリースを塗布しています (但し認定店の話で一般的な整備会社ではやはり潤滑油が多い)。

すると、これら経年の揮発油成分に働く「界面原理」から水分が引き留められて、酸化/腐食/錆びの促進に至りますから堪ったものではありません(涙)

↑こちらもバラしている途中で撮影していますが、距離環のローレット (滑り止め) です。赤色矢印で指し示した箇所には、このローレット (滑り止め) がアルミ合金材なので、やはり摩耗粉が溜まっています(泣)

↑こちらもバラしている途中で撮影していますが、距離環のローレット (滑り止め) です。赤色矢印で指し示した箇所には、このローレット (滑り止め) がアルミ合金材なので、やはり摩耗粉が溜まっています(泣)

さらにグリーンの矢印で指し示したとおり、距離計連動ヘリコイドが黄銅材である事から「経年による酸化/腐食/錆びたる緑青」の附着まで確認する事ができます(泣)

・・当方のような小心者にはこのような緑青だけでショックモノです!(怖)

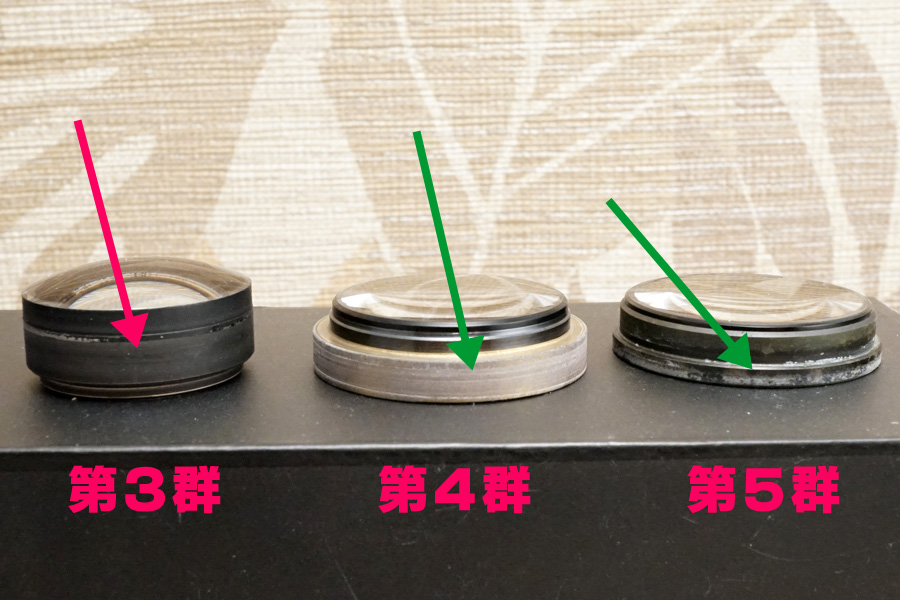

↑こちらは光学系後群格納筒から取り出した第3群〜第5群までの光学硝子レンズです。第3群だけが貼り合わせレンズですが、第4群と第5群は逆に黄銅材の格納環に一体モールド成形されています (赤色文字)。

↑こちらは光学系後群格納筒から取り出した第3群〜第5群までの光学硝子レンズです。第3群だけが貼り合わせレンズですが、第4群と第5群は逆に黄銅材の格納環に一体モールド成形されています (赤色文字)。

赤色矢印で指し示している箇所は、過去メンテナンス時に着色された「反射防止黒色塗料」の厚塗り部分が擦れていた擦れ痕ですが、写真がド下手なので上手く撮れていません(汗)

またグリーンの矢印で指し示した箇所には前述同様「黄銅材の酸化/腐食/錆びが生じており一部に緑青が発生」している状況です(涙)

◉ 貼り合わせレンズ

2枚〜複数枚の光学硝子レンズを接着剤 (バルサム剤) を使って貼り合わせて一つにしたレンズ群を指す

◉ バルサム切れ

貼り合わせレンズの接着剤/バルサムが経年劣化で剥離し始めて白濁化し薄いクモリ、或いは反射が生じている状態

◉ ニュートンリング/ニュートン環

貼り合わせレンズの接着剤/バルサム剤が完全剥離して浮いてしまい虹色に同心円が視認できる状態

◉ フリンジ

光学系の格納が適切でない場合に光軸ズレを招き同じ位置で放射状ではない色ズレ (ブルーやパープルなど) が現れてエッジに纏わり付く

◉ コーティングハガレ

蒸着コーティング層が剥がれた場合光に翳して見る角度によりキズ状に見えるが光学系内を透過して確かめると物理的な光学硝子面のキズではない為に視認できない

↑グリーンの矢印で指し示している箇所は貼り合わせ面の凹みですが、着色されていません(汗) さらに赤色矢印で指し示しているのは鉛筆書きされたマーキングですが、当方が書いたのではありません(汗)

↑グリーンの矢印で指し示している箇所は貼り合わせ面の凹みですが、着色されていません(汗) さらに赤色矢印で指し示しているのは鉛筆書きされたマーキングですが、当方が書いたのではありません(汗)

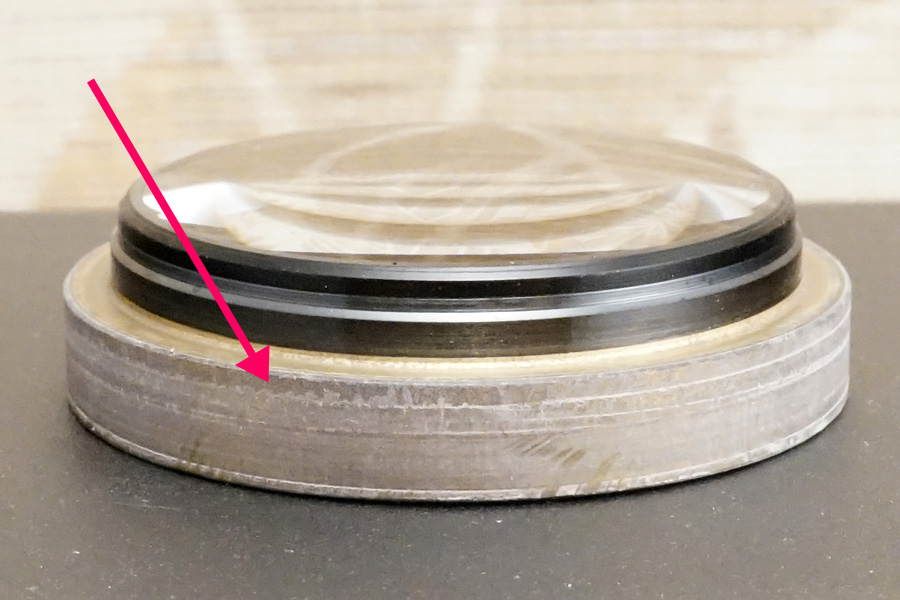

↑光学系第4群の黄銅材による一体モールド成形ですが、赤色矢印で指し示しているのは「液化した揮発油成分が波打っていた痕」です (もう既に錆びている為白っぽくなっている)。

↑光学系第4群の黄銅材による一体モールド成形ですが、赤色矢印で指し示しているのは「液化した揮発油成分が波打っていた痕」です (もう既に錆びている為白っぽくなっている)。

↑こちらも光学系第5群ですが後玉です。やはり一体モールド成形なので黄銅材に既に緑青が生じまくり状態です (赤色矢印)(涙)

↑こちらも光学系第5群ですが後玉です。やはり一体モールド成形なので黄銅材に既に緑青が生じまくり状態です (赤色矢印)(涙)

ちなみに、これら光学系後群側の「3つの光学硝子レンズは全て格納筒への落とし込み格納方式」なので、最後にこの後玉の周囲に「締付環」が1本だけ被さって、ネジ込む事で締め付け固定が適います。

ところがこの第5群後玉の黄銅材格納筒のサビにより「締付環自体も錆びてしまい、外す際にキ〜キ〜音が凄かった」状況です(涙) 普通のチカラでは全くビクともしなかったので、仕方なく「加熱処置」を施しながら作業しましたが、それでも半周回すごとに「高音域のキ〜キ〜音」が鳴り響き、相当ヤバイ感じでした(怖)

上の写真を見ると分かりますが、格納筒が2段構えになっているものの、底辺の突出部分が緑青で錆まくりなのに対して中央部分は横方向に液体が付着していた痕跡が残っています。さらにその直上部分はやはり錆が出ていて酸化が進行してしまった分、変質しています・・つまり3つの酸化/腐食/錆びの状況がこれを見ただけで確認できるので、何十年も経過しているとのではなく「短期間で揮発油成分が液化していた/同時に水分が引き留められていた」痕跡として理解できます。

・・詰まるところ潤滑油のせいであり、せいぜい10年前後の話(涙)

おそらく過去メンテナンス時に潤滑油を注入して落とし込んでいたのだと思います・・何故なら、既に経年劣化進行に伴い酸化/腐食/錆びが進んでいた中で「それら経年劣化を一切取り除かずに再び格納筒に落とし込んでいたから」と明確に指摘できますが、そもそも光学系の格納筒に潤滑油を塗ってしまう発想自体が信じられません(泣)

・・まぁ〜確かに組み上がってしまえば一切見えませんがねぇ〜(笑)

↑今度は光学系前群側を取り出して並べて撮っています。何やらキモイですが・・(笑)

↑今度は光学系前群側を取り出して並べて撮っています。何やらキモイですが・・(笑)

↑赤色矢印で指し示しているとおり、やはり光学系第2群の貼り合わせレンズも側面に鉛筆書きされていました (当方が書いたのではありません)。またグリーンの矢印で指し示しているのは着色した「反射防止黒色塗料」の厚塗り部分です。

↑赤色矢印で指し示しているとおり、やはり光学系第2群の貼り合わせレンズも側面に鉛筆書きされていました (当方が書いたのではありません)。またグリーンの矢印で指し示しているのは着色した「反射防止黒色塗料」の厚塗り部分です。

↑こちらは光学系第1群の前玉ですが、同様コバ端に「反射防止黒色塗料」が厚塗りされていましたが、取り出そうにもビクともせず、仕方なく「加熱処置」したものの、それでも取り出せずに、どうしようもないので「溶剤を流し込んだ」ところ、コバ端の塗料が溶け始めてようやく取り出せました(涙)

↑こちらは光学系第1群の前玉ですが、同様コバ端に「反射防止黒色塗料」が厚塗りされていましたが、取り出そうにもビクともせず、仕方なく「加熱処置」したものの、それでも取り出せずに、どうしようもないので「溶剤を流し込んだ」ところ、コバ端の塗料が溶け始めてようやく取り出せました(涙)

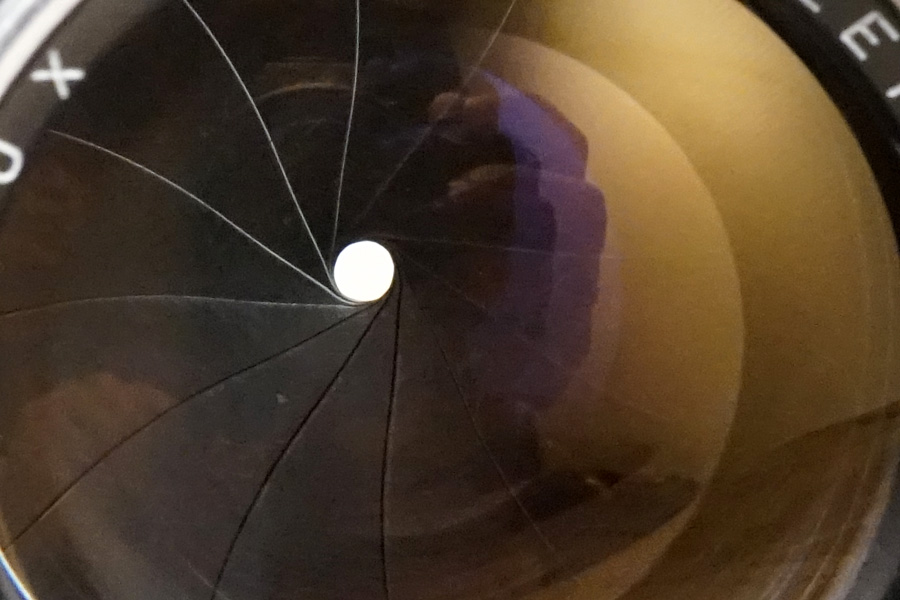

↑こちらもバラしている途中での撮影ですが、絞り羽根には油じみが生じており、ご覧のように密着しています (赤色矢印で指し示した箇所が濡れている状況)。

↑こちらもバラしている途中での撮影ですが、絞り羽根には油じみが生じており、ご覧のように密着しています (赤色矢印で指し示した箇所が濡れている状況)。

↑こちらは絞り羽根の上から被さる「開閉環」で黄銅材で造られていますが、赤色矢印で指し示した箇所は既に酸化/腐食/錆びが生じています。同様側面も酸化/腐食/錆びが生じていて、一部には緑青もあります (グリーンの矢印)。

↑こちらは絞り羽根の上から被さる「開閉環」で黄銅材で造られていますが、赤色矢印で指し示した箇所は既に酸化/腐食/錆びが生じています。同様側面も酸化/腐食/錆びが生じていて、一部には緑青もあります (グリーンの矢印)。

結局、これらサビが出ている箇所は刺さっている絞り羽根にも同じ箇所にサビが出てしまい変質しています(泣)

↑こちらは光学系前群格納筒でアルミ合金材で造られていますが、ご覧のように「反射防止黒色塗料」の溶けた分が流れています。

↑こちらは光学系前群格納筒でアルミ合金材で造られていますが、ご覧のように「反射防止黒色塗料」の溶けた分が流れています。

↑今度は光学系後群の貼り合わせレンズ用格納筒ですが、同様「反射防止黒色塗料」が擦っていた痕跡が残っています。しかしグリーンの矢印で指し示したように全周で着色している幅が違うので、当然ながらその分画抵抗/負荷/摩擦に変わります。

↑今度は光学系後群の貼り合わせレンズ用格納筒ですが、同様「反射防止黒色塗料」が擦っていた痕跡が残っています。しかしグリーンの矢印で指し示したように全周で着色している幅が違うので、当然ながらその分画抵抗/負荷/摩擦に変わります。

このような幅が違ってしまう所為は「ライカの製造工程ではあり得ない話」なのが歴然ではないでしょうか??? どうしてこういう所為が平気でできてしまうのか「整備者モドキたる当方でさえ???」です(笑)

要は「必要最低限」ではなく、何でもかんでも真っ黒に着色すれば「見てくれが良くなる」との思考回路だけでヤッているワケで、どんだけ「低俗な整備者なのか」がこれだけで一目瞭然です(笑)

然し・・このオールドレンズはズミラックスですョ!(驚)・・ソレ相手にこういう所為がフツ〜にできてしまうのですから「見えない世界」と言うのは、なかなか怖いモノですね(怖)

![]()

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『SUMMILUX 50mm/f1.4《貴婦人》1st (LM)』のページをご参照下さいませ。

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『SUMMILUX 50mm/f1.4《貴婦人》1st (LM)』のページをご参照下さいませ。

ここまで掲載したオーバーホール工程の写真は「全て過去扱い品/個体からの転載」です。オーバーホール済でヤフオク! 出品する際の個体写真とは一部に一致しない場合があります。

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑「貴婦人」と呼ばれるだけあって、本当に美しくステキな佇まいで、いつもながら惚れ惚れしてしまいます(涙)

↑「貴婦人」と呼ばれるだけあって、本当に美しくステキな佇まいで、いつもながら惚れ惚れしてしまいます(涙)

↑オーバーホール工程の途中で撮影した写真ですが、ご覧のとおり「距離計連動ヘリコイド」も「空転ヘリコイド」も合わせて「直進キー」も全て経年劣化に伴う酸化/腐食/錆びを完全除去したので、今回のオーバーホール工程では「むしろトルクを与えてシッカリした操作性でピント合わせできるように調整を施した」次第です。

↑オーバーホール工程の途中で撮影した写真ですが、ご覧のとおり「距離計連動ヘリコイド」も「空転ヘリコイド」も合わせて「直進キー」も全て経年劣化に伴う酸化/腐食/錆びを完全除去したので、今回のオーバーホール工程では「むしろトルクを与えてシッカリした操作性でピント合わせできるように調整を施した」次第です。

従って、当初バラす前の確認時点で起きていた「ピント合わせ時にククッと微動してしまうピントのピーク/山を掴みづらい操作性」は改善済です(笑)

このようにピッカピカに磨き込んでしまえば、一番神経質な「空転ヘリコイド」さえも、その「封入環」含めてとても滑らかな平滑性が担保できているので、逆に「距離計連動ヘリコイド」のほうでトルクを与えてしまい「むしろ重く仕上げている」くらいがちょうど良いワケです(笑)

もちろんいつもの通り「直進キーには一切グリースなど塗らず」とも、ちゃんとヌメヌメッとしたシットリ感漂うトルク感で全域に渡り距離環の操作が適っています(笑)

・・あくまでも当方では見てくれよりも10年間気持ち良く使える事が最優先!

なので(笑)、過去メンテナンス時の整備者とは真逆の整備概念です・・そもそもプロでもはないですし、マニアにもなれなかった「モドキ」ですから、それ相応の覚悟はできています(笑) そんな当方でも、こうやってライカ製オールドレンズを託して頂けるのだから、本当にありがたい方がいらっしゃいます!(涙)

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。然し・・このように光学系第1群〜第5群まで全てを組み込んでしまうと分かりにくいですが、残念ながら貼り合わせレンズたる「第2群と第3群にはバルサム切れの兆候が見てとれる」状況です(涙)

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。然し・・このように光学系第1群〜第5群まで全てを組み込んでしまうと分かりにくいですが、残念ながら貼り合わせレンズたる「第2群と第3群にはバルサム切れの兆候が見てとれる」状況です(涙)

但し、バルサム切れと言っても白濁しているのではないので、本当によ〜く凝視しないと分からないレベルです (従って写真には一切影響しないレベル)。

単独でこれら第2群と第3群の貼り合わせレンズを取り出して確認した時に、ようやく本当に薄らと見える程度ですが、その薄いクモリの感じが/印象が「製産時点のバルサム剤が経年でハガレ始めているのとは異質な曇り具合」なのです(泣)

つまり過去メンテナンス時に貼り合わせたバルサム剤の剥離が始まっているように見えます。

(いわゆるオリジナルのバルサム剤とは異質な曇り方だから)(泣)

一般的に製産時点のバルサム剤が剥離していく際は「剥離が始まった箇所から徐々に剥がれていく」ので明確にその領域を表しますが、この個体の場合は「薄らと曇りの領域が現れている感じ」なので、どちらかと言うと剥離よりも下手すると「バルサム剤の劣化」なのかも知れません。

いったいどんな種類のバルサム剤を塗ったのか分からないので何とも言えませんが「まるで

レジン液の劣化が始まっている感じ」的な曇りの兆候です(泣)・・非常に残念です(涙)

取り敢えず対策としては、このままご使用頂き「その薄いクモリが広がるのか否か」を確認して頂きます。数年内に広がる兆候が見られないなら、そのままで問題ないと思います。もしも広がる兆候が確認できた場合は、任意の時点で一旦剥がして再接着するのが良いかも知れません。その対象は光学系第2群と第3群の貼り合わせレンズですが、いずれも同じような薄クモリの状況なので、もしも過去メンテナンス時にバルサム切れによる再接着をしていたのなら、同じタイミングで現れるので確認できると思います。

・・ちなみに一旦剥がしての再接着は当方でもできます (光学硝子研磨はできません)。

但しモールド一体成形箇所の貼り合わせレンズは剥がす事ができませんし、モールドでなくても剥がせない場合もあります・・例えば3枚貼り合わせレンズの場合は3枚の光軸を合わせるのは不可能ですし、段差がある場合の貼り合わせレンズも再接着はできません。

↑こちらの後群側もLED光照射すると外周附近に同じような曇りの兆候が視認できます。また第3群の貼り合わせレンズは、おそらく「反射防止黒色塗料」のインク成分が化学反応していると思いますが、汚れ状の部分が極僅かに残っています (除去できません/除去するつもりで清掃したところキズっぽくコーティング剥がれが起きてしまいました)(怖)

↑こちらの後群側もLED光照射すると外周附近に同じような曇りの兆候が視認できます。また第3群の貼り合わせレンズは、おそらく「反射防止黒色塗料」のインク成分が化学反応していると思いますが、汚れ状の部分が極僅かに残っています (除去できません/除去するつもりで清掃したところキズっぽくコーティング剥がれが起きてしまいました)(怖)

↑12枚の絞り羽根もキレイになり絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧な円形絞りを維持」したまま閉じていきます。

↑12枚の絞り羽根もキレイになり絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧な円形絞りを維持」したまま閉じていきます。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

当方ではヤフオク! で流行っている「抗菌剤/除菌剤による清掃」などは絶対に実施しません。これをやると薬剤に含まれている成分の一部が金属の表層面に対して酸化/腐食/錆びを促す結果に至るので、早ければ1年、遅くとも数年でポツポツと錆が表れ始めます。

詳細は厚労省の「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」が詳しく解説しています。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、全域に渡り完璧に均質なトルクを維持し、当方独特なヌメヌメッとしたシットリ感漂うトルクに仕上がっています。ピント合わせ時は、掴んでいる指の腹に極僅かなチカラを伝えるだけでピントのピーク/山の前後で微動が適います。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、全域に渡り完璧に均質なトルクを維持し、当方独特なヌメヌメッとしたシットリ感漂うトルクに仕上がっています。ピント合わせ時は、掴んでいる指の腹に極僅かなチカラを伝えるだけでピントのピーク/山の前後で微動が適います。

↑ご指摘があった「絞り環の絞り値ズレ」については上の写真のとおりちゃんとピタリと合致させています(笑)

↑ご指摘があった「絞り環の絞り値ズレ」については上の写真のとおりちゃんとピタリと合致させています(笑)

無限遠位置 (当初バラす前の位置に合致/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

もちろん光学系の光路長調整もキッチリ行ったので (簡易検査具によるチェックなので0.1mm単位や10倍の精度ではありません)、以下実写のとおり大変鋭いピント面を確保できました。電子検査機械を使ったチェックを期待される方は、是非ともプロのカメラ店様や修理専門会社様が手掛けたオールドレンズを手に入れて下さい。当方の技術スキルは低いのでご期待には応えられません。

↑無限遠位置もご覧のように日本製のRayqual製マウントアダプタを使い実写確認しながら合致させています (当初位置のまま合っています)。

↑無限遠位置もご覧のように日本製のRayqual製マウントアダプタを使い実写確認しながら合致させています (当初位置のまま合っています)。

いつも思うのですが、日本製と言えどもこのRayqual製マウントアダプタは、ライカ製オールドレンズの「LMマウント」に装着すると、赤色に目印が付いているレバーを操作してもちゃんとすぐに取り外す事ができず、毎回指が痛くなります(涙)

むしろ中国製のK&F CONCEPT製マウントアダプタのほうが同じ「LMマウント規格品」でも、ツマミ操作は当然ながら確実に装着できるものの、外す際もすぐに外せます (指が痛くなったりしない)。

確かに日本製のほうが工業製品として考えた時に素晴らしく精度が高いのでしょうが、当方のような「整備者モドキ」には却って中国製のK&F CONCEPT製の製品のほうが性にあっていますね・・まぁ〜身分相応と言った感じなワケです(笑)

↑当レンズによる最短撮影距離1m附近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m附近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。さすがに絞り羽根がほとんど閉じきっている状況なので「回折現象」の影響が現れ始めています。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。さすがに絞り羽根がほとんど閉じきっている状況なので「回折現象」の影響が現れ始めています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

今回のオーバーホール/修理ご依頼、誠にありがとう御座いました。引き続き2本目の作業に入ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。