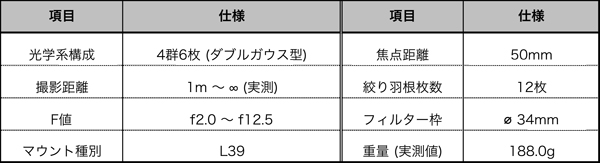

♦ Ernst Leitz Wetzlar (エルンスト・ライツ・ヴェッツラー) Summar 5cm/f2《1936年製:collapsible》(L39)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、戦前ドイツは

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、戦前ドイツは

Ernst Leitz Wetzlar製標準レンズ・・・・、

『Summar 5cm/f2《1936年製:collapsible》(L39)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、当時のErnst Leitz Wetzlar製標準レンズ「Summar 5cm/f2」だけで括ると僅か4本目です。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

さらに今回のご依頼者様のご協力により、当方にとり昨今極めて探究心に跳んでしまっている「蒸着コーティング層の真実」に関する、非常に信憑性が高くて有益な情報を得ましたこと、ここに心より感謝の意を評したいと思います!(涙)

・・ありがとう御座いました!!!

おかげで、今回のご依頼者様とは初めてのご縁でしたが、即座に当方にとっての『神々しい方々』仲間入りで御座います!(祈)・・それは何よりも、現在現役で光学硝子レンズへの蒸着まで作業している会社様からの伝手で得られた情報でもあり、当方にとってこの上なく貴重で大切な情報でもあるからです!(涙)

しかもたまたま偶然に「蒸着コーティング層の真実」に関する専門研究者の発表論文を発見したタイミングで得た情報でもあり、その論文を真横から補強してくれる情報だと、当方にとり『聖天使』様のように感じられた「まさに降臨だった」ことも、実際に大きかったと言わざるを得ません(涙)

・・生きていると、このように良いことがあるのですね!(涙)

そんなワケで、その「蒸着コーティング層の真実」についても詳しく、このブログ内で解説していきたいと思いましたが、とても情報量が多すぎて中途半端な時間だけでは考察をまとめることができず、今回の掲載は諦めました (2日間悪戦苦闘しましたが、残念!)(涙)

・・しかし、いずれまた別ページでご案内できればと思っています。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

戦前ドイツで1933年にErnst Leitz Wetzlarから発売されたレンジファインダーカメラ「Leica III」用に用意された標準レンズ「Summar 5cm/f2 (L39)」が今回扱うモデルのスタート地点です。

戦前ドイツで1933年にErnst Leitz Wetzlarから発売されたレンジファインダーカメラ「Leica III」用に用意された標準レンズ「Summar 5cm/f2 (L39)」が今回扱うモデルのスタート地点です。

(右写真は1934年発売の沈胴式Summitar 5cm/f2装着Leica III)

「Summar 5cm/f2 (L39)」は1933年発売時点では固定鏡胴でしたが、翌年に今回扱う「沈胴式タイプ」に設計変更しています。

ちなみに「ズマー」と発音するのはドイツ語だけで、近隣国もスイスも含め「スマー」と「ス」の発音に聞こえます。それはロシア語でもポルトガル語圏でも「スマール」ですから、はたしてニッポン人が好んで使う「ズマール」の発音言語は、いったいどこから来たのでしょうか???・・お詳しい方がいらしたら、ぜひご教授下さいませ(祈)

←左写真は今回の個体の組み上げが既に終わっている状態を撮影しています。この「沈胴式」とは鏡胴「前部」が鏡胴「後部」に格納できるタイプを指し呼称しますが、海外では「collapsible (折りたたみ)」と呼ばれているようです。沈胴させた時「マウント面から17.23㎜分が、カメラのマウント内部にストンと落とし込まれる」為 (実測値)昨今のデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラなどへの装着時には要注意です (撮像センサー直前の内壁近辺をキズつける懸念あり)(怖)

←左写真は今回の個体の組み上げが既に終わっている状態を撮影しています。この「沈胴式」とは鏡胴「前部」が鏡胴「後部」に格納できるタイプを指し呼称しますが、海外では「collapsible (折りたたみ)」と呼ばれているようです。沈胴させた時「マウント面から17.23㎜分が、カメラのマウント内部にストンと落とし込まれる」為 (実測値)昨今のデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラなどへの装着時には要注意です (撮像センサー直前の内壁近辺をキズつける懸念あり)(怖)

←戦前ドイツはナチス政権だった時代なので、左の雑誌広告のように「Hitlerjugend (ヒトラーユーゲント)」と呼ぶ「青少年組織」が、政権与党たる国民社会主義ドイツ労働者党に誕生し、最盛期1939年時点には800万人にまで膨れ上がっています(怖)

←戦前ドイツはナチス政権だった時代なので、左の雑誌広告のように「Hitlerjugend (ヒトラーユーゲント)」と呼ぶ「青少年組織」が、政権与党たる国民社会主義ドイツ労働者党に誕生し、最盛期1939年時点には800万人にまで膨れ上がっています(怖)

ここに写っている装着レンズのレンズ銘板には「5cm/f2」刻印が視認できますが「Summar 5cm/f2 (L39)」は当時1933年〜1939年の間製産されていたことが「Leica-puts-pocket-book」から分かっています。

ところがこの広告の標準レンズの鏡胴「後部」を確認すると「距離環に平目模様のギザギザが切り立つ/備わる」為、1938年に発売された「Summitar 5cm/f2 (L39)」だと分かります

・・つまりこの広告は1938年〜1939年辺りの雑誌広告との信憑性が高まります。

このように単なる当時の雑誌広告だとしても「時代考証」のヒントは残されており、そこから信憑性を手繰っていくことが叶いますョね(涙)

ちなみに今回扱う「Summar 5cm/f2 (L39)」の発売時価格は「157 RM (ライヒスマルク)」だったようですが、当時で4.2 RM:1米$から今の為替レートで計算すると95万円

くらいの話で、やはりとても買う気持ちになりませんわ(笑)

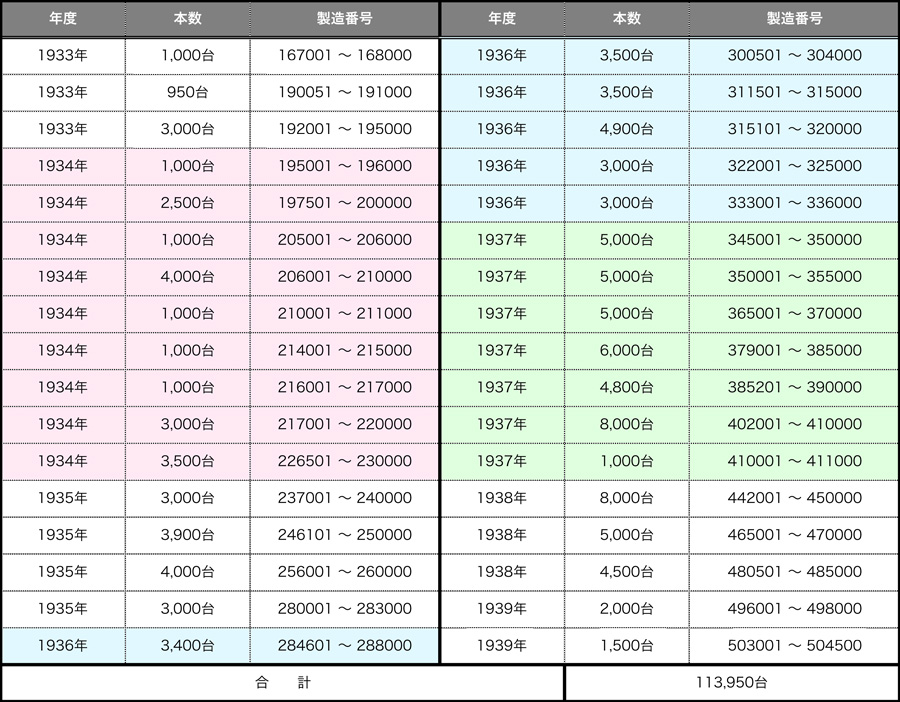

↑上の一覧は「Leica-puts-pocket-book」からの引用になり、今回扱った「Summar 5cm/f2」だけに限定した製産年度とその製造番号符番状況です。

↑上の一覧は「Leica-puts-pocket-book」からの引用になり、今回扱った「Summar 5cm/f2」だけに限定した製産年度とその製造番号符番状況です。

1933年から出荷が始まっていたのが分かりますし、終焉を迎えたのが1940年とネット上で解説されていますが、上の製造番号符番状況を見ると「1939年で終焉」なのが判明します(汗)

また総出荷台数が12万台以上と案内されますが、これら製造番号帯の製産数を合算すると「11万台少々」と僅かに少なめなのが分かります(汗) さらに圧倒的に集中製産していたのは色付した「1934年と1936年〜1937年」であり、これらの年で凡そ全体の半数を製産していたことが掴めます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

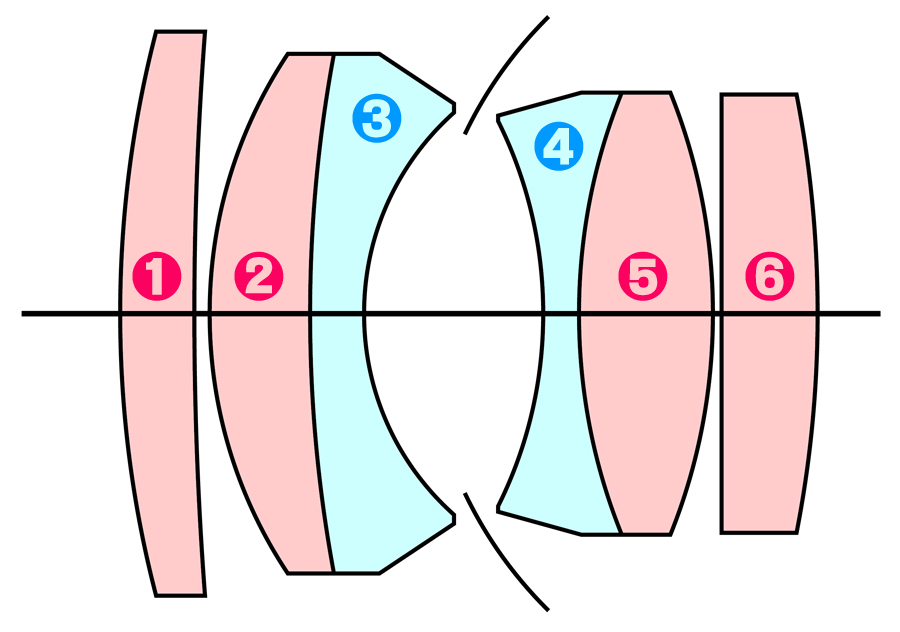

今回完全解体して特に光学系を清掃した際、念の為にデジタルノギスを使って光学系の各群を実測すると、今まで当方が実測してきた計測値にミスがあったことが判明した為、今回改めて掲載します。

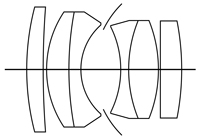

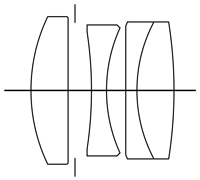

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い、逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い、逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

何と電卓の数値キー押し間違えで、後群側の倍率計算値が狂ってしまいました (失礼しました)(汗)

今まで扱ってきた3本の個体で掲載してきた光学系構成図を観ていると、実はいつも光学系の後群側2つの群の光学硝子レンズは厚みが薄すぎて「何だか光路長が合わないような気がして仕方なかった」のですが、今回実測してようやく納得です(恥)

←それは今回もう一度このモデルの特許出願申請書をチェックした時、やはり左の引用のとおり「光学系の第1群=第2群=第5群=第6群」が同一の光学硝子材を使っている点で、屈折率が同一であることから「後群側でいきなり厚みが薄くなるのはおかしい」と考え、再び実測した次第です (L1〜L6は構成位置を示す)(汗)

←それは今回もう一度このモデルの特許出願申請書をチェックした時、やはり左の引用のとおり「光学系の第1群=第2群=第5群=第6群」が同一の光学硝子材を使っている点で、屈折率が同一であることから「後群側でいきなり厚みが薄くなるのはおかしい」と考え、再び実測した次第です (L1〜L6は構成位置を示す)(汗)

左図で「nD=1.6202、 v=60.4」と指定の仕様諸元値は、それぞれ屈折率とアッベ数だからです・・必然的に後群側も同じ屈折率のまま光学硝子レンズを研削しているとなれば「後群だけ薄くなるハズがない」との考えです。

またついでに新しく発見して手に入れた「光学硝子基材 (レンズ) 諸元カタログ」から検索ヒットした光学硝子レンズの種類も正しく変えました(汗)・・光学硝子レンズの種類のことを「硝材 (しょうしゅ)」と言います。

↑上の図は今回実測トレースした光学系構成図に、各群の光学硝子レンズ分類を示す着色を施しています・・ 色付がクラウンガラスで、 色付がフリントガラスです。

❶ 1.620410nd、60.25vd:SK16 (重クラウンガラス)

❷ 1.620410nd、60.25vd:SK16 (重クラウンガラス)

❸ 1.581440nd、40.98vd:LF5 (ランタンフリントガラス)

❹ 1.567320nd、42.58vd:LF6 (ランタンフリントガラス)

❺ 1.620410nd、60.25vd:SK16 (重クラウンガラス硝子)

❻ 1.620410nd、60.25vd:SK16 (重クラウンガラス硝子)

・・こんな感じです。

クラウンガラスとフリントガラスとの区分けは「アッベ数の50〜55vdを境界に、高い数値側をクラウンガラス、低い数値側をフリントガラス」と分けます。

❸と❹は光学硝子レンズにランタン材を含有させることで、凡そ10%台程度ですが、屈折率を向上させたガラス基材です。また光学硝子レンズの製品の中には「K16」と言うクラウンガラスの製品も用意されていますが、このモデルに使う光学硝子レンズは「S」が付随するので「重クラウンガラス」になります。

このようにクラウンガラスに「重」が付随した場合は「重量とは一切関係なく、屈折率とアッベ数が高い数値の仕様諸元値を示す」意味合いとして業界標準で使われています。一方フリントガラスのほうは、アッベ数が50vd以下の数値を採る製品を指し「重」付随の場合、含有する鉛の量が多くなりアッベ数を低く抑えた「重フリントガラス」と呼称します。同じコトバ「重」付随でも、その使う意味合いがまるで違いますョね(汗)

さらに前群側の光学系第2群と後群側第3群は、共に2枚貼り合わせレンズになっています

・・このように2つの光学硝子レンズを接着させることを「ダブレット/ダブレット化」と呼び、この張り合わせ面の接着に使う薬剤に、昔は北米産カナダモミから採取できる「カナダバルサム剤 (黄褐色)」を使っていました (その屈折率:凡そ1.52nd) が、現在は人工的に精製する工業用バルサム剤が主流です。

光学硝子レンズの接着に使うべき人工精製のバルサム剤は、その屈折率1.60nd以上が主流であり、当方が使うバルサム剤は「屈折率:1.65nd」です。ところが整備者の中には同じ樹脂剤だからと、光学硝子レンズの接着には適さない一般的な「二液性レジン液」を使うバカが居て、高温度帯で剥がした後、その樹脂剤の剥離に片面2〜3時間を要するほどで堪ったものではありません(涙)・・両手の指が攣りそうになり、プルプルと震えが出るほど大変な作業です。

当然ながら屈折率のみならず透過率も重要な要素ですが、他にも「光学硝子レンズを接着する目的と役目で使う以上、仕様諸元値の適応温度帯も重要なファクター」と気づく必要があります。今現在もなおヤフオクで自ら整備している出品者の中に「65℃以上で重合反応」との製品データシート記載のバルサム剤を公然と平気で使っている出品者が居ますが、例えば日本国内の盛夏時の自動車内の最高気温は80℃を超えます (JAFの告知検証データより)。はたしてその時、そのバルサム剤で接着されてしまったオールドレンズの張り合わせ面は、大丈夫なのでしょうか???(怖)

するとその出品者は、今度はネットで調べた80℃を超えても一切白濁しなかったとの個人の検証報告を基に問題なしと謳っていますが・・それって観ている角度がまるで違うと思います(笑) 製造メーカーの諸元値データシートの告知項目で「重合反応」と明記しているバルサム剤を、そもそも65℃を超える環境下でも使われる懸念が残る製品の接着に使うべきではないと述べているのであって、それって使う落札者への配慮を怠るどころか、完全無視している話にかわりないではありませんか・・と言っているのです!(怒)

・・だいたい白濁しなかったからOKとの感覚自体が、まるで化学的にダメですがッ!(笑)

皆様も特にヤフオク内での「分解整備済」告知の出品オールドレンズには、十分ご注意下さいませ!(笑)・・ちなみに当方も同じ穴の狢に変わりありませんが(汗)、少なくとも当方は『完全解体』だけが大前提ですから、一部を解体していながら偉そうに宣うなと言いたいですね(笑)

すると今度はさらに「完全解体だけが全てではない」と言う輩も現れる始末で(笑)、まるでイタチごっこですが、どのバカの言い分も全く以て捉える角度が別モノなので話になりません。当方が狙うオールドレンズ整備の探求の先は「本来在るべき姿」なので、それぞれの個体での最大限の値を取る仕上がりしか追求していません・・一部解体なんて論外なのです!(笑)

・・だからこそ、そのポリシ~に反するご依頼はお断りします、と言っています!

こちら側からしてハードルを高め、敷居を高くしているのであって「楽に儲けよう」との観点からいろいろ罵るアホな連中には、マジッで目を細める以外ありませんね(笑)

そのクセ、そのヤフオク出品者は他人のオールドレンズの修理はヤリませんと言っている始末で、言うだけ言っておいて修理できないと拒絶しているのは「つまりオマエが出品している

オールドレンズの仕上がりに何か別け隔てが在るのか???」と自ら暴露しているような話でまるで人間性を疑います(笑)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

←話がそれましたが(汗)、左の図が特許出願申請書内の掲載図面からの引用です。

←話がそれましたが(汗)、左の図が特許出願申請書内の掲載図面からの引用です。

『AT141288B (1933-03-09)』オーストリア特許庁宛て出願

Ernst Leitz Wetzlar在籍「Max Berek (マックス・べレク)」氏発明

前出の光学硝子レンズの仕様諸元値明示がちゃんと確認できます。

この時のMax Berek (マックス・べレク) 氏の記述を読んでみると

この時のMax Berek (マックス・べレク) 氏の記述を読んでみると

「4つの空気層で区切られた複数のレンズの素子で構成される高速レンズは数多く知られており、そのうち少なくとも2枚は発散レンズであり、互いに向かい合うメニスカス状の中空面を有する。またこのようなレンズの発散レンズには通常、接合面が設けられている」との出だしで始まります。

「経験上、このようなレンズは高光度、且つ中〜大画角での収差補正に大変優れていることが分かっている」と述べ、いわゆる典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系を肯定しています。

ここまでの冒頭記述から、互いに接着面を有する2枚の貼り合わせレンズが、メニスカス状で対向している点について「発散レンズ」と指摘していることが1つ目のポイントであり、それはまさに上の光学系構成図❸と❹を指していると理解できます・・何故なら上の光学系構成図で言う処の❶、❷と❺、❻など凸レンズ系は「集光レンズ」だからです。

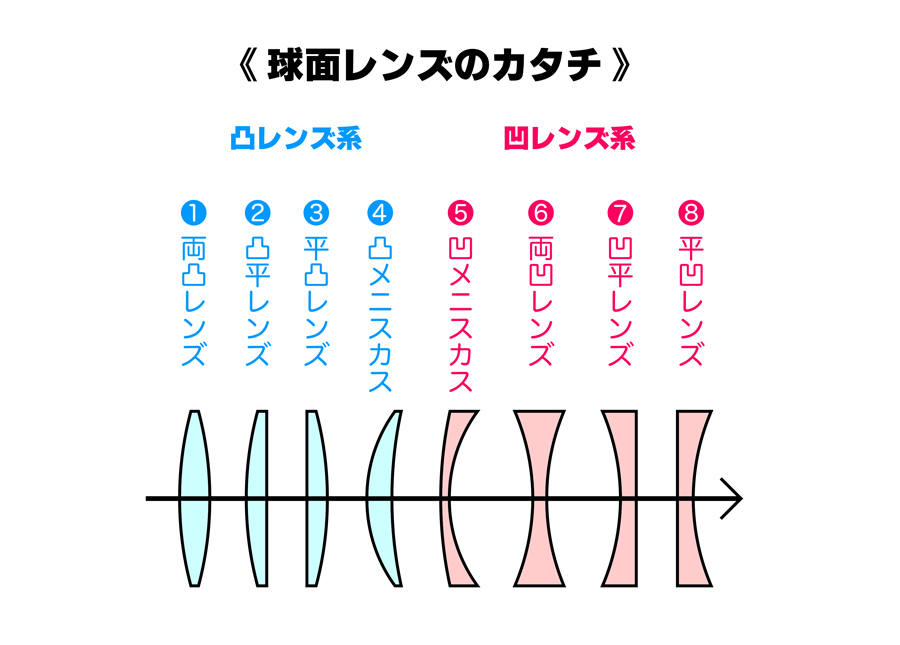

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学硝子レンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学硝子レンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学硝子レンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

上の解説ではワザと故意に光学硝子レンズの色つけを一つ前の光学系構成図と違えていますが (誤認を防ぐ目的)、それはクラウンガラスを 色付、フリントガラスを 色付と決めているからです (当方ブログ内での一つのルールです)。

するとここでようやく前述ベレク氏の記述の理解が進みますが「メニスカス状の発散レンズ」との表記は、上の「球面レンズのカタチ」で言う処の❹か❺に該当するものの、ここで初めて「発散レンズ」のコトバで確定が適います・・この光学硝子レンズを入射光が透過してく時の屈折の仕方で考えれば❺こそが発散レンズなのだと確定できることになるからです。

(だからワザと故意に球面レンズのカタチでは色付を変えて説明している)

つまり光学硝子レンズの硝材の種類を表すクラウンガラスとフリントガラスの別での色付けとは異なることを述べています。

特許出願申請書内の記述を続けて探っていきます。

「しかしこれら既知の高速レンズの個々のバリエーションを探ると残留収差と、それをどれほど目立たなくするのかについて違いがある」と続けて自身の「Summar 5cm/f2」発明の有利性を強調する記述へと流れが変わったことが伝わります(笑)

・・そしてここでオドロキの記述がついに現れます!(驚)

「それら残存収納のうち多くの場合、開口誤差 (これは絞り羽根の開閉角度の誤差を表す) 或いは色収差の残存誤差に収まる。そして特に後者はパンクロマティック乳剤を使うカメラで問題になる。また開口誤差は特に前部部材による過剰補正によりコマ収差や非点収差、或いは歪曲収差に対して顕著な影響を残す」と記しています。

「パンクロマティック」とは一言で言い表してしまえば白黒写真用のフィルムを表し、1873年に開発された「orthochromatic (オルソクロマティック) フィルム」の近紫外域〜黄色域と言う狭い波長帯域に限定して感度を持つフィルムに対し (赤色の波長帯域に反応しない為、赤色が黒く表現されない特徴的な感光をする)、1906年に開発された「panchromatic (パンクロマティック) フィルム」は、ほぼ可視光域全域の波長帯域に感度を持つフィルムと表現でき「いわゆる白黒フィルムの代表格」と指摘できます。

つまりパンクロマティックフィルムの登場によって初めて「256階調での可視光域全波長帯でのグレースケールが体現できた」と言っても良い話なのです (但し、厳密には白黒は無彩色なので、階調表現に適うのはあくまでも254階調と言う原理です)(涙)

ベレク氏のこの記述のおかげて「Summar 5cm/f2が、当時最新の白黒フィルムを前提にした光学設計だったことがハッキリした」点で、当方的にはこのたった一言「パンクロマティック乳剤を使うカメラ」の記述に涙が出そうです(涙)

何故なら、当然ながら1933年時点の「白黒写真での撮影前提」との開発なので、その光学設計がカラー写真撮影した時に期待した仕上がりに至らなかった場合の説明根拠にもなっていると明言できるからです!(涙)

これが捉え方のポイントなのです!(涙)・・白黒写真は前述の通り、入射光の総天然色たる波長域成分を、強制的に256の階調に振り分けて記録してしまう感光として造られているワケで、簡単に例を挙げて解説するなら「自分の目で見ると被写体が来ている明るい朱色の洋服は白黒写真で撮影すると僅かに濃い灰色に写っている」如く、光の反射具合で白黒写真での記録時には、カラー成分の振り分けが極端に反転してしまう場合が起こるのです。

これは自分の眼で見て感じている「結構シッカリした明確な朱色の洋服」との印象に反して、写された白黒写真のちょっと濃い目のグレー調の表現性に、落胆する人が居れば、逆に気にならない人も居るワケで、ここが白黒撮影とカラー撮影との分かれ目になります(汗)

もっと言うなら、カラー写真撮影した時に被写体の中で隣接する黄色やグリーンにパープル、水色などの中間色表現は、例え中間色でもその発色性としてゴチャゴチャした印象を覚えますが、それが白黒写真撮影するとあらま不思議ッ!(笑)・・とてもスッキリした美しい明確な

グラデーションでの階調表現の違い、ライトト~ンの表現性に変わって記録されていることを指して述べています!

要は光学設計された時代1933年時点であることをまるで意識しないままに使うから、そういう表現性での齟齬に気持ちが持っていかれてしまいます(汗) そしてそれは或る意味「グレースケールに限定された階調表現の世界と、カラー撮影時の発色性の捉え方の違い」を同じ土俵で闘わせようと仕向けている時点で「お門違いだ」と述べているのです。

・・白黒写真の世界に、発色性を示す要素は階調表現以外に存在しません。

こそから視えてくる光学設計者の企みがあるワケで(泣)、1933年時点の最新の白黒フィルムへの対応を前提として、大口径の中で開放f値:f2に設定してきたベレク氏の意気込みを、

どうして汲み入れようと思わないのか???・・と言っているのです!(涙)

先ずは白黒撮影でその能力を味わうべきなのです。そこからスタートしてカラー撮影で何がどうヒックリ返るのかを探れば、自ずとその道理が見えてくるのが1933年時点の光学設計に対する「礼儀」なのではないでしょうか・・(涙)

だからこそ「Summar 5cm/f2」を語る時「チョ〜癖玉」的に恣意的に罵って表記するべき

オールドレンズではないことを自覚するべきだと言っているのです!

こういうことすら理解しないままに、あたかも「癖玉」の如くあしらって、それこそ誇張的にハイキ〜な写真ばかり載せて視聴回数を稼ごうとする低俗なヤツが居るから、まるで頭にくるのです!(怒)

・・ゴーストにフレアが楽しいオールドレンズなどと、宣う神経が知れない!(怒)

撮影した印象でそっとゴーストやフレアーについて述べるなら印象の範疇に収まりますが、あたかも唯一無二的にそのような目的だけの為に煽るような文脈で紹介してくるから、カチンッと来ると言っているのです!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

そして続く記述の中で「絞り羽根の開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) の狂い/誤差」についてもベレク氏が言及しており、いつもこのブログでも執拗に何度も何度も述べ続けている当方にとり、涙が出るほど嬉しい記述でした!(涙)

何故なら当方のオーバーホール工程の中で、この絞り羽根の開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) の微調整は、相応に重要な要素になっており、そういう作業工程を経ているからです。いつも言いますが、或るオールドレンズの同型モデルが、数多くヤフオク流通している時の

掲載写真を観ていて「どうして個体別に最小絞り値の綴じ方/開口面積が違うのか」気になって仕方ないのです(汗)・・或る個体は閉じすぎていてすぼまっているのに、別の個体は開きすぎていたりします。同じように整備済みを謳っていながら、どうしてそのように個体別に最小絞り値の閉じ具合がバラバラなのでしょうか???(笑)

・・この点について誰も言及しません!(涙)

今回のベレク氏の特許出願申請書内記述を以て「初めて当方は持論がサポートされていた」と確信を得られたのです!(涙)・・これがどんなに嬉しかったことか。

ベレク氏の特許出願申請書内記述の中で「開口誤差は特に前部部材による過剰補正によりコマ収差や非点収差、或いは歪曲収差に対して顕著な影響を残す」と記している部分を指して述べています・・後群側での入射光制御に影響を来すと、そもそもの特許出願申請書内記述時点で光学設計者自らが指摘しているのです!(驚)

つまり多くの整備者が「絞り羽根の閉じ具合の微調整をまるで無視している (テキト〜)」なのだと述べているのです!(泣)

それが続く記述の中で明確になっていく様は・・本当に御光を感じましたね!(涙)

特に光学系前群側で過剰補正している根拠がこのように示されていると受け取られ、開放時だけを特別扱いするにしても (多くの場合で絞り羽根が介在する要素が無いから)、絞り羽根が閉じていく時の入射光量制限には「前群側での過剰補正量を後群側で適正値に収まるよう正している (目的と役目こそが絞り羽根の存在価値)」とすれば、今まで非常に多くの特許出願申請書内記述の中で「前群側で過剰補正している」との表現に・・ここに来てようやく納得感を得た次第・・で、このような当方の現実がまるで恥ずかしい状況です!(恥)

・・どんだけドシロウトなのかを自ら曝け出している始末!(恥)

まさにこれこそが当方の整備時に執拗に「絞り羽根が閉じていく時の開閉角度が気になって仕方ない」根拠であり、それを光学設計者の「御言葉」で裏打ちされた想いで・・涙出そッ!

従ってここでも当方の持論でもある「光学系内の前後群での光学設計は、必ずそのパワー配置まで認識して考えなければイケナイ」との認知があり、それはまさに絞りユニットの位置如何で、光学系内の前後群のパワー成分がガラッと変わることを示しています(汗)

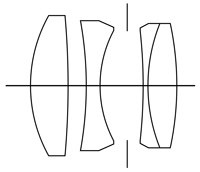

↑上の光学系構成図は今までに当方が扱ったオールドレンズのオーバーホールで、完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

この絞りユニットの配置如何で「光学系内前後群のパワー成分の内容が変わる」ことについて一番分かり易い例として取り上げています。

㊧:3群4枚テッサー型光学系

㊨:3群4枚エルマー型光学系

この2つの光学系を「どちらもテッサー型」と一括りにしてしまう解説者がネット上には非常に多いですが、当方はそのように捉えていないのです(汗)

まさにエルマーの特許出願申請書内記述でも同じことをベレク氏は述べていましたが(笑)、㊧ テッサー型が絞り羽根の直後に2枚の貼り合わせレンズのみ配置してきたことで「開口比と対角画角への対応が限定される要素を自ら用意してしまった」と指摘しており、それがテッサー型光学系の欠点であると指摘しています。一方エルマー型 ㊨ では、それら制限に臆することなく光学設計の自由度が増し、且つ一番重要な点ですが「絞り羽根を透過してきた入射光に対する本格的、且つ執拗な収差補正を2つの成分の配置で賄えるメリットは大きい」と語っていたのです(驚)

つまりテッサー型 ㊧ では、後群側はひたすらに色収差補正に偏るしか残されておらず (たったの1群なので、他の収差まで対処する余裕が無い)、むしろそれによってしか非点収差の補正、ひいては平坦化が執れないと説明し、一方でエルマー型 ㊨ では、絞り羽根を透過してきた入射光だけが対象になりますが (或る意味それこそがエルマー型の欠点)、両凹レンズの発散を活用しつつ、次の貼り合わせレンズで平坦化を徹底して執れることがその描写性の違いとして明確に現れています。

要は絞りユニットの位置次第で、光学設計の手法はガラッと変わることを表しており、それこそが「前後群でのパワー配置論」の優位性であると、当方はず〜ッと考えていたのを、まさにベレク氏によって補強されたような気持ちで嬉しいのです!(涙)

だからこそ「光学系前群側での過剰補正に根拠を見出せた」ワケで、要は絞り羽根が完全開放している時だけを想定してガッツリ構え、他は絞り羽根が閉じていく状況を計算値として細かく仕上げていけば、自動的に「光学系後群側で像の平坦性を突き詰められる」道理に繋がるワケで、至極、本当にまるで納得できる流れだと言っているのです!

これは或る特定のオールドレンズだけを指して述べている話ではなく、光学設計者が光学系のカタチとして展開している話なので、Aと言うモデルのオールドレンズもBのモデルもCも、

全てテッサー型が対象になっていると受け取れると言っているのです (それくらい特許出願申請書内での記述とは強いコトバなのです)!

逆に言うなら、どうしてネット上での有名処の解説でも「光学系前群側で過剰補正しつつ」と頻繁に自ら述べていながら、ではどうして前群側でそのように過剰補正しなければイケナイのかについては「まるで説明しようとしない」人ばかりで、マジッで悶々していたのです(涙)

「光学系前群側での過剰補正 → 絞り羽根の位置 → 光学系後群側での収差補正の結実=前後群のパワー配置」と捉えるなら、とても辻褄が合いスッキリした趣で眺められる一文に仕上がったと受け取れるのです(涙)

この話を簡単に言ってしまうなら「開放f値で撮影しても収差の全てが像として捉えられていないから」とも考えられ、当方的には光学系前群で過剰補正する時の開放f値の捉えられ方は

(つまり絞り羽根の完全開放自体は)、あくまでも光学設計時に於けるスタート地点でしかないと、現在は考えています。

「絞り羽根の誤差」と言う特許出願申請書内記述での表現は、当方にとり

それほどインパクトが強いコトバだったのです(涙)

「通常、1つの収差が良好に補正されていると、他の収差がより顕著に現れる (残る) ことが多い」と語って概要説明を締めくくっています。

・・ベレク様ぁ〜! あぁ〜、ありがたや、ありがたや!(祈)

なおこの後に続くベレク氏の記述の中に「相対口径比がf2の視野角50°〜60°の対物レンズを構成することができ、コマ収差や非点収差の中間収差が大変少なく、且つ非常に鮮明に仕上がる。同時に歪曲収差も非常に小さく抑えられ、完全に除去することも可能」と記しています。

この一文から見えてきた内容は、フルサイズ判36㎜ x 24㎜で計算した時、記載されていた50°〜60°との視野角を入力してみると「焦点距離:37㎜〜46㎜」の相対対角画角との計算値が現れましたから「f2」と対角画角を最優先で光学設計してきていたことが窺えます (つまり50㎜というのはあくまでもタテマエの話だった)。

・・個人的にも40㎜〜45㎜を標準レンズ域としていた時代が「好きッ!」です。

実は当方は、あのジュラルミン一辺倒で、まるで流線型だった頃のレシプロ旅客機が飛んでいた時代が・・好きだからです(笑) 戦後すぐから1950年代辺りに流行っていた様々な工業製品には「近い将来への高い憧れ」が感じられて、好きなのです(涙) いつの日から、あの頃に抱いていた将来への憧れを忘れてしまったのでしょうか・・。

つまりライツ/ライカ製が流行る以前のレンジファインダーカメラ時代最盛期に装着されていた標準レンズ域のモデルは・・そういう焦点距離だったのです (焦点距離50㎜を標準レンズ域としたのはライツ/ライカ製モデルが普及してからの話だから)(汗)

すると今回扱う「Summar 5cm/f2」は、まさにそう言う時代の架け橋的存在、或いは過渡期的存在とでも言いましょうか、そういう性格を非常に強く持つオールドレンズのような気持ちになってきましたね(笑)・・こういうのがとても新鮮でフレッシュぅ〜なのです!(涙)

・・このように取り付く島もないような特許出願申請書内記述は、当方にはまるで宝箱!(涙)

単にネット上の誰かが (プロの写真家が) 綴ったからと、それを真似てハイキ〜な写りばかり載せて「癖玉ぁ〜!」と煽って、ゴーストやフレアに一喜一憂している様には、まるで魅力を感じず(笑)、むしろ対角画角が広いことを自らモロバレさせてしまっているベレク氏のような潔さこそが、このモデル「Summar 5cm/f2」の魅力を、一層に惹き立てている算段にしか視えて仕方ありませんね(笑)

・・そういう捉え方だって、あって良いのですョ(笑)

或る意味、このような事柄に理解が進むと、この「Summar 5cm/f2」を眺めている自分の眼が「優しく細まっている」ことすら感じられ、相乗効果でとても嬉しかったりしました(笑)

・・きっとオールドレンズを慈しむ想いとは、こういうことなのでしょう(涙)

結果、自然に撮影対象の画角が心なしか「広まっていく」のは、まさにベレク氏の語った内容が伝わったからだと思ったりして、何だかそれがまた嬉しく感じますね(笑)・・近づきたいのを知らぬうちに堪えて、ワザと故意に離れて撮っている(笑)

・・オールドレンズのロマンって、いろんな角度が、あるのですね(涙)

![]()

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『Summar 5cm/f2《1936年製:collapsible》(L39)』のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『Summar 5cm/f2《1936年製:collapsible》(L39)』のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

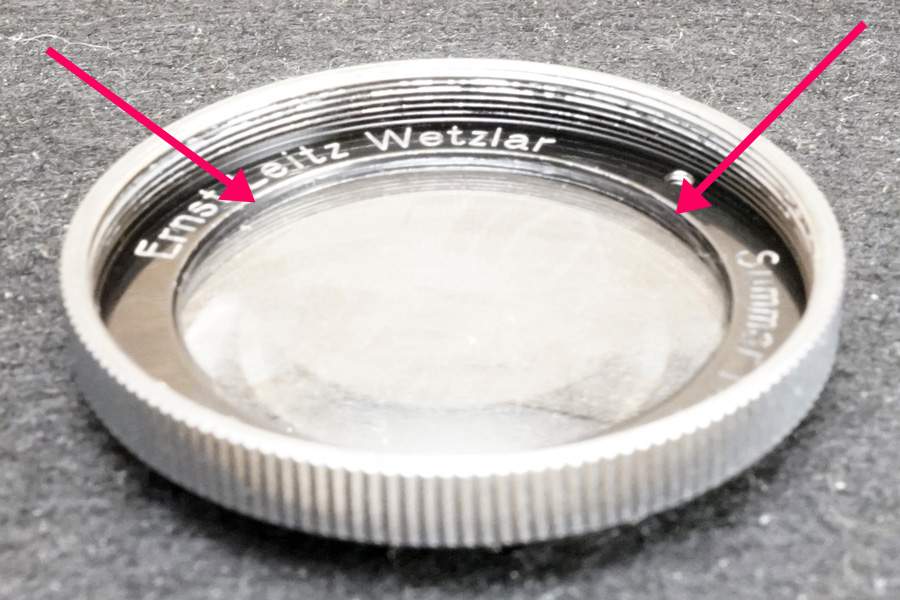

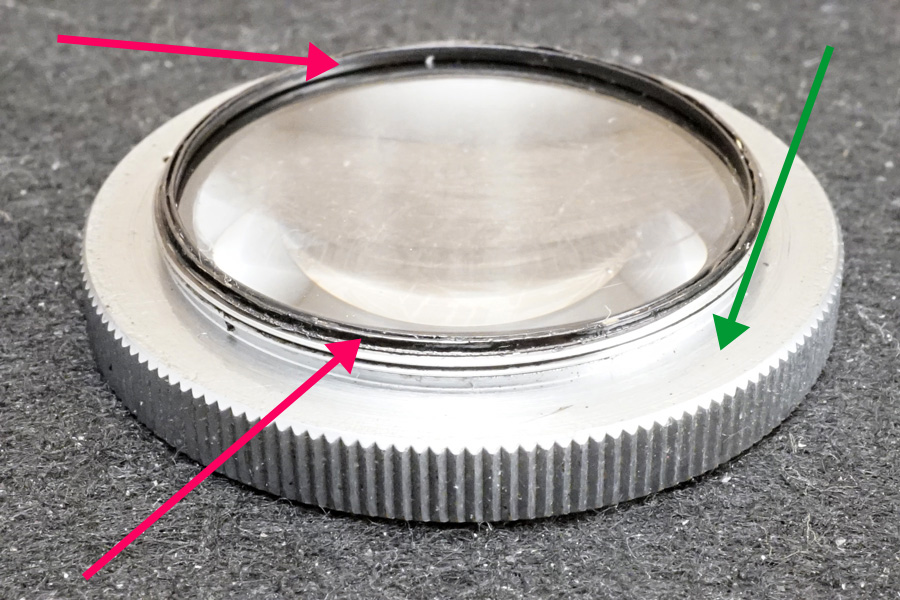

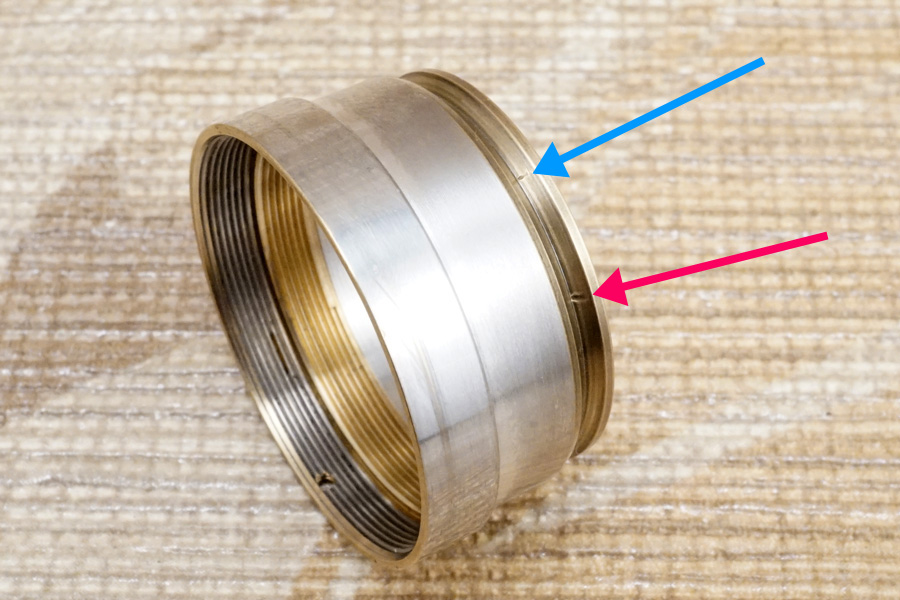

↑上の写真は当初バラし始めた時に撮影した後玉の写真で、ロック用の爪の環/リング/輪っかだけを取り外した後の撮影です。

↑上の写真は当初バラし始めた時に撮影した後玉の写真で、ロック用の爪の環/リング/輪っかだけを取り外した後の撮影です。

すると赤色矢印で指し示している箇所のように、後玉をモールド一体成している格納環や、そもそもロック用の爪がネジ込まれていたネジ山にまで「反射防止黒色塗料」を着色していますが、相当粉っぽい印象の塗料です(汗)

特にモールド一体成型の環/リング/輪っかは、相当な領域の塗料が既に剥がれ落ちているのが分かりますが (おそらく過去メンテナンス時には全面にわたり着色されていたと考えられる)

・・この写真を観て「ふ〜ん、そうなんだ」だけで済ませてしまう方は、残念ながら「観察と考察」がまるでできていません(汗)

もう一度言います! 上の写真は後玉を撮っています。この上にはロック用の爪の環/リング/輪っかがネジ込まれているのです。

つまりここで剥がれ落ちていった過去メンテナンス時に着色されていた塗料の破片/粉末は、いったい何処へ落ちていったのでしょうか???・・と問うているのです。

フィルムカメラに装着していたのなら、そのフィルム面に落ちたりしていませんか??? 或いは今ドキのデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラに装着していたのなら、撮像素子面なのではありませんか???

当方的には、それを「是」として受け取れられている皆さんの思考回路が、まるで理解できていません(笑)

どうしてライツが製産時点に被せてきたメタリックなメッキ加工では「ダメ」なのでしょうか???

逆に言うなら、どうしてライツの製品設計者は (ひいては光学設計者は) このモールド一体成されている黄銅材の格納環を「マットな黒色メッキ加工」に仕上げてこなかったのでしょうか。

・・そう問うているのですョ。

それを「迷光! 迷光!」と煽りまくる人達/勢力が大騒ぎしているから、カメラショップ店頭のガラス陳列ケースに並ぶ商品も「反射防止黒色塗料まみれ」に仕上げられて、皆さん喜んで割高な金額でも買っていきます(笑)

・・それって、違うと凄く思うんです!

ライツが造った時のままのほうが良いと、どうして考えないのでしょうか。「反射防止黒色塗料」で真っ黒に塗られているのが、どうしてそんなに嬉しいのでしょうか。使っているうちに剥がれていくその塗料の粉末が、何処へ行くのか・・どうして考えようとしないのでしょうか???

・・誰もこのような話を語りませんが、当方だけが神経質すぎるのでしょうか???

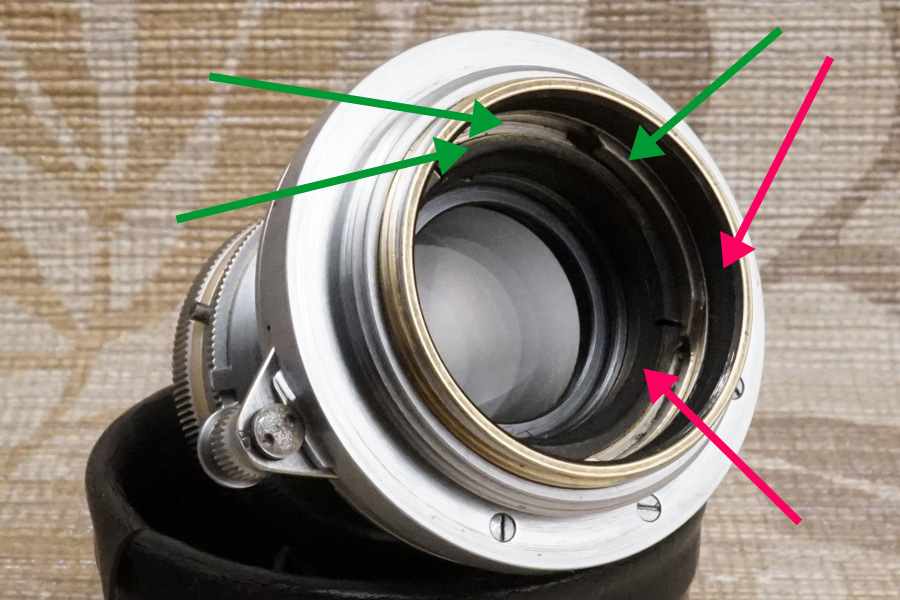

↑次は前玉の写真で、やはり当初バラしている時の途中での撮影です。前玉も黄銅材の格納環にモールド一体成型ですが、レンズ銘板との境界・・赤色矢印で指し示している箇所・・にやはり「反射防止黒色塗料」が塗られている為、この前玉を何回光学清掃しても「そのたびにインク成分が溶けてきて非常に薄い汚れ状に広がる」のです(泣)

↑次は前玉の写真で、やはり当初バラしている時の途中での撮影です。前玉も黄銅材の格納環にモールド一体成型ですが、レンズ銘板との境界・・赤色矢印で指し示している箇所・・にやはり「反射防止黒色塗料」が塗られている為、この前玉を何回光学清掃しても「そのたびにインク成分が溶けてきて非常に薄い汚れ状に広がる」のです(泣)

・・この前玉を何回光学清掃したことか(汗)

現状ほぼ除去しきれていますが、それでも再び光学清掃を行うと、相変わらずインク成分が滲み出てきます(泣)・・ハッキリ言ってきりがありません!

しかし、実はこの前玉は既に「硝子研磨」されているのではありませんか??? するとその「硝子研磨」した時に、どうして「反射防止黒色塗料」は剥がれていないのでしょうか???

当方が考えるに「硝子研磨」した後に、再び「反射防止黒色塗料」を着色していると思うのです(汗)・・実際、そのような痕跡が (塗料が) 不均質な塗り幅で (おそらく筆書きだから) 残っていたのをご報告致します。

もしかしたら、これは「硝子研磨」によって、製産時点に被せていたメッキ加工まで剥がれてしまったが故に着色したのかも知れません・・真実は「???」です。

↑同じ前玉をヒックリ返して裏面側を撮影しています。こここも同じで赤色矢印の位置には全周に渡り「反射防止黒色塗料」が着色されていますが、何かタール系塗料のような気がします(汗)

↑同じ前玉をヒックリ返して裏面側を撮影しています。こここも同じで赤色矢印の位置には全周に渡り「反射防止黒色塗料」が着色されていますが、何かタール系塗料のような気がします(汗)

またグリーン色の矢印で指し示している箇所には、相当な量の「潤滑油」がヒタヒタと付着していました(汗)

どうして「硝子研磨」した後なのに「潤滑油」が付着しているのでしょうか???(汗)

そのように「潤滑油」を注入している理由/根拠を・・当方は知っています(汗) 凡そカメラ整備しているプロの整備会社で多用されている概念の一つで「ネジ込み部には潤滑油を微量注入することでネジ込みが適う」との話を、以前有名処のプロの整備会社に在籍しているプロの整備者御本人から聞きました(汗)

その時はワザと故意にそれ以上の質問を控えましたが(笑)、同じネジ込みを確実にする理由/根拠にしても「光学系内のネジ込み箇所に潤滑油を注入する神経が信じられない」のが、当方の正直な懸念です(汗)

しかも上の写真のように、塗布した「反射防止黒色塗料」の一部がネジ部にまではみ出ているにもかかわらず「潤滑油」の注入には・・どのように考えても道理が通っていません!(怒)

ならば、ちゃんとハミ出ないように着色してから「潤滑油」を極微量だけ注入するのが筋なのに「まるで言っていることと、ヤッていることが矛盾している」状況なのです(涙)

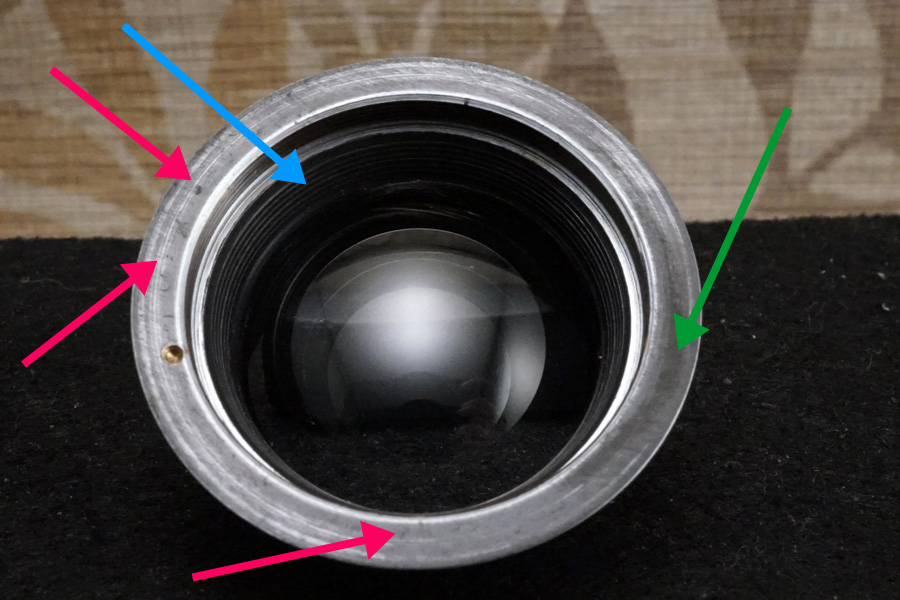

↑同様バラしている途中での撮影ですが、光学系第2群の2枚貼り合わせレンズをヒックリ返して裏面側を撮影しています。

↑同様バラしている途中での撮影ですが、光学系第2群の2枚貼り合わせレンズをヒックリ返して裏面側を撮影しています。

同じように赤色矢印で指し示している箇所に「反射防止黒色塗料」が塗られていますが、相当な厚みがあるので、一部はご覧のように凹凸が激しい状況ですし、何よりも「指で触れるとペタペタしていて、下手すれば指の腹に張り付いてしまう」状況です(汗)

・・この塗料って、いったい何なのでしょうか???(汗)

↑同じ光学系第2群ですが、今度は前玉側方向からの撮影です。赤色矢印の箇所には「反射防止黒色塗料」の粉末状の破片/粉が押し潰されて固まっている (つまり非常に薄く僅かに凸になっている) 状況であると同時に、さらにグリーン色の矢印で指し示している箇所は「潤滑油」で濡れている箇所なのですが、ご覧のようにインク成分なのか分かりませんが、黒っぽく伸ばされているのが分かります。

↑同じ光学系第2群ですが、今度は前玉側方向からの撮影です。赤色矢印の箇所には「反射防止黒色塗料」の粉末状の破片/粉が押し潰されて固まっている (つまり非常に薄く僅かに凸になっている) 状況であると同時に、さらにグリーン色の矢印で指し示している箇所は「潤滑油」で濡れている箇所なのですが、ご覧のようにインク成分なのか分かりませんが、黒っぽく伸ばされているのが分かります。

もちろんブルー色の矢印で指し示している箇所の「遮光環/リング/輪っか」も「反射防止黒色塗料」まみれです(涙)

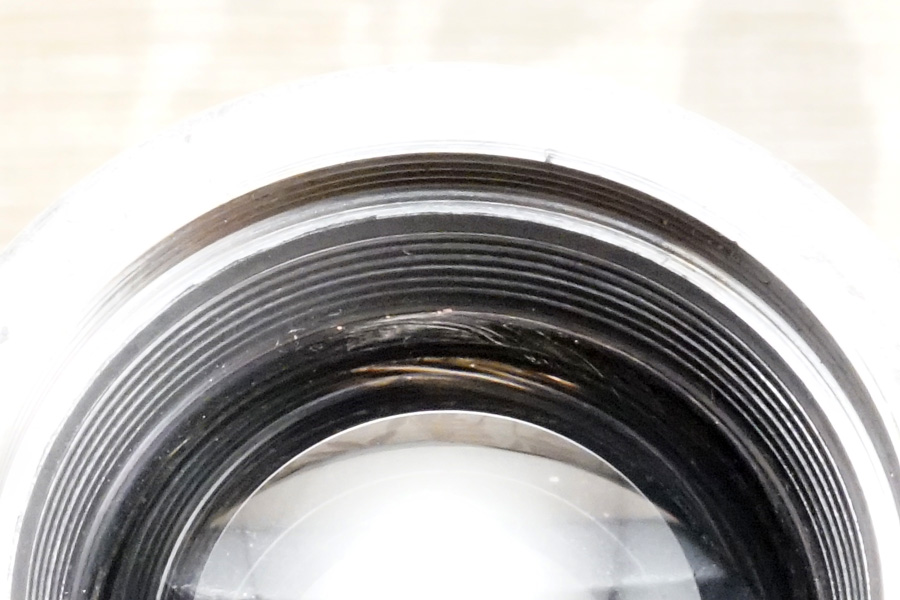

↑同じ光学系第2群の貼り合わせレンズですが、1箇所にご覧のような3本線の汚れなのか「???」が残っていました(汗)

↑同じ光学系第2群の貼り合わせレンズですが、1箇所にご覧のような3本線の汚れなのか「???」が残っていました(汗)

↑こちらもバラしている途中での撮影ですが、光学系後群側です。赤色矢印で指し示している箇所には2種類の「反射防止黒色塗料」が確認できました。1つは光沢が強い、おそらくは前のほうで写真掲載した光学系第2群貼り合わせレンズの裏面側に塗られていた「反射防止黒色塗料」と同じ塗料だと思います。

↑こちらもバラしている途中での撮影ですが、光学系後群側です。赤色矢印で指し示している箇所には2種類の「反射防止黒色塗料」が確認できました。1つは光沢が強い、おそらくは前のほうで写真掲載した光学系第2群貼り合わせレンズの裏面側に塗られていた「反射防止黒色塗料」と同じ塗料だと思います。

一方のもう1つは艶消しなので、おそらく過去メンテナンス時に着色された「反射防止黒色塗料」ではないかとみています・・要は過去に塗られていた塗料の上から光沢が強い「反射防止黒色塗料」が重ね塗りされたのではないかと推察しています(汗)

ブルー色の矢印で指し示している箇所の表裏面や側面までも「反射防止黒色塗料」が塗られていましたが、こちらは艶消しなので、おそらく過去メンテナンス時の着色がそのまま残っているとみています。

↑同じ光学系後群側ですが、ヒックリ返して裏面側を撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所が第2群の貼り合わせレンズと同じ印象の「反射防止黒色塗料」であり、やはりベタベタしていますし、相当な厚みです。

↑同じ光学系後群側ですが、ヒックリ返して裏面側を撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所が第2群の貼り合わせレンズと同じ印象の「反射防止黒色塗料」であり、やはりベタベタしていますし、相当な厚みです。

一部には当方の指が触れてしまったので、既に指紋が塗料に残っています(汗)

↑こちらもバラしている途中での撮影です。鏡筒内部に格納されていた絞りユニットの構成パーツの一つ「開閉環 (黄銅製)」ですが、赤色矢印で指し示している箇所を見ると「潤滑油」でヒタヒタ状態なのが一目瞭然です(涙)

↑こちらもバラしている途中での撮影です。鏡筒内部に格納されていた絞りユニットの構成パーツの一つ「開閉環 (黄銅製)」ですが、赤色矢印で指し示している箇所を見ると「潤滑油」でヒタヒタ状態なのが一目瞭然です(涙)

写真撮影では分かりにくいので、右横に白色のキャップを置いて、その影が映り込むように仕向けて撮影しています。するとこの「開閉環」の下部の複数突出している部分にまで「潤滑油」が達していないのが分かります。

つまりこの状況が意味するのは「鏡筒の内壁に潤滑油を全周に渡り塗っていた」ことが確実になりました(汗)

絞りユニットなので必然的に絞り羽根を挟んでいる場所です。今現在は「硝子研磨」した直後なので、このように広がっていませんが、これが経年で1年〜2年と経過していけば、はたしてこの「潤滑油」はこのままこの側面だけに留まっていてくれると保証できるのでしょうか???(怖)

・・技術スキルが低い当方には、まるで保証できかねます(涙)

↑このモデルには「歪曲絞り羽根」と言う、表裏面全面が歪曲した特殊な形状の絞り羽根を使っていますが、バラした直後に綿棒で拭いてみると湿っていた為、12枚全ての歪曲絞り羽根を拭いたところです。

↑このモデルには「歪曲絞り羽根」と言う、表裏面全面が歪曲した特殊な形状の絞り羽根を使っていますが、バラした直後に綿棒で拭いてみると湿っていた為、12枚全ての歪曲絞り羽根を拭いたところです。

カーボン仕上げなのでしょうが、赤サビ部分がこのように拭き取れます(汗)

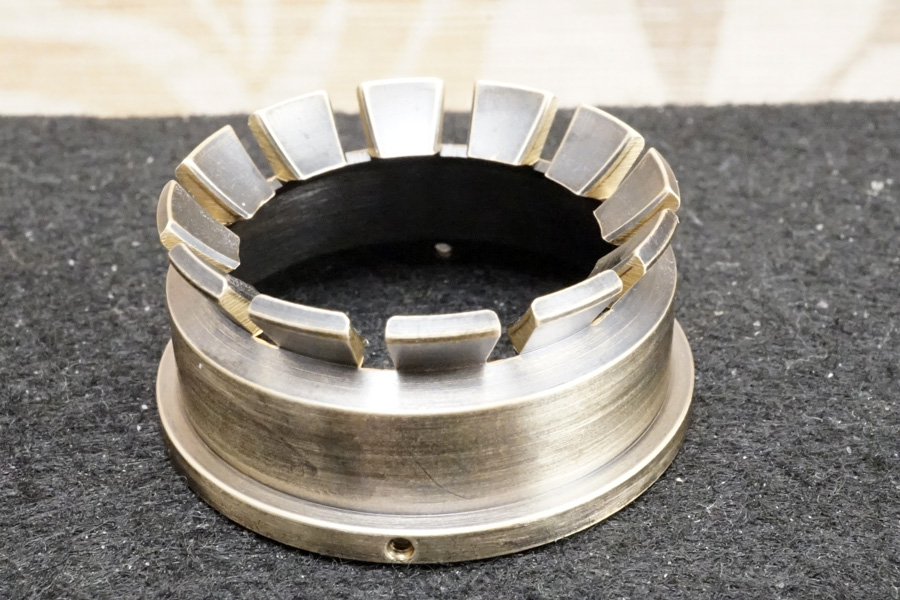

↑塗布されていた「潤滑油」を溶剤洗浄した直後の同じ「開閉環」です (裏面側を撮影)。この上に「歪曲絞り羽根」が刺さっていきます。

↑塗布されていた「潤滑油」を溶剤洗浄した直後の同じ「開閉環」です (裏面側を撮影)。この上に「歪曲絞り羽根」が刺さっていきます。

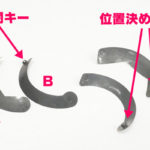

↑以前扱った同型モデルの写真から転用してきました。「歪曲絞り羽根」は、こんな感じで表裏面全ての面が歪曲しています。

↑以前扱った同型モデルの写真から転用してきました。「歪曲絞り羽根」は、こんな感じで表裏面全ての面が歪曲しています。

このモデルは「歪曲型絞り羽根」が組み込まれており、且つAタイプのカタチとBタイプの2種類の形状をセットにして開閉動作が行われる設計を採り「正六角形のカタチで閉じていく」仕組みです。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある) その「キー」に役目が備わっています (必ず2種類の役目がある)。製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環 (リング/輪っか)

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

これら「歪曲絞り羽根」はAタイプ x 6枚、Bタイプ x 6枚をそれぞれ交互に重ね合わせて、全12枚を組み込みますが、このように歪曲している形状の為に「数枚差し込んでいくと、次第に先に刺してある絞り羽根が外れて浮き上がってくる」ことの繰り返しになり(涙)、まるで組み上げられません(汗)

今回も12枚の「歪曲絞り羽根」とのお戯れのひとときを、1時間愉しんだ次第です(笑)

よ〜く観察すると分かりますが、表裏面にプレッシングされている「キー」は円柱ではなく「ダルマ型」なのが特徴です。この形状にはちゃんと目的と役目があり、黄銅材で造られている「位置決め環」と「開閉環」にカジリつかないよう配慮した製品設計だからです。

・・こんな細かい処にも、ちゃんと「技術」が隠れているのです!

↑上の写真は取り出した光学系に、当方の手による『磨き研磨』を処置した後並べて撮影しています。光学系前群側を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字にしています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味します。つまり絞りユニットを堺に光学系後群側は向きが反転するので、グリーン色の矢印の向きも反転しています(笑)

↑上の写真は取り出した光学系に、当方の手による『磨き研磨』を処置した後並べて撮影しています。光学系前群側を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字にしています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味します。つまり絞りユニットを堺に光学系後群側は向きが反転するので、グリーン色の矢印の向きも反転しています(笑)

当然ながら既に「反射防止黒色塗料」を完全除去しています。

↑同様、当方の手による『磨き研磨』が終わっている状態の、光学系第2群貼り合わせレンズをヒックリ返して裏面側を撮影しています。

↑同様、当方の手による『磨き研磨』が終わっている状態の、光学系第2群貼り合わせレンズをヒックリ返して裏面側を撮影しています。

すると赤色矢印で指し示している箇所は、前出の「開閉環」内部に格納される場所になる為、ご覧のように平滑メッキ加工が施されています。特にこの光学系第2群貼り合わせレンズの格納筒で「開閉環を押さえ込む」仕様の製品設計なのですが、実は必ずしもこの表面は「開閉環に直接接触していない (それはちゃんと外径サイズを互いに実測したから知っている)」ものの経年劣化進行に伴う状況の中で特に「反射防止黒色塗料」の塗膜の厚みがどのように影響を来すのかまでは保証できません。

だからこそ平滑仕上げなら、それに対応した「平滑研磨」で仕上げているのです。

またグリーン色の矢印で指し示している箇所も「平滑研磨」が必須になます。当初バラした直後は、ここに「潤滑油」がヒタヒタしていましたが、この格納筒を鏡筒にネジ込んでいった後に「鏡筒の接触面」だからこそ、モロに光学系前群側の光路長を決定づけてしまう場所でもあるのです(怖)

従って「平滑研磨」を行い「潤滑油」などに頼らずとも、ちゃんと最後までキッチリネジ込みが完了し「特に黄銅材相手なので、必要外のチカラで最後までネジ込むと、黄銅材の応力反応が顕著になる為、カジリ付を起こす」ことを想定しての処置です(汗)

逆に言うなら、当方のオーバーホール工程は「潤滑油」には一切頼らない整備なので、オールドレンズ内部に必要外の油成分が廻っていくことを、極力避けている次第です。

それは特に鏡筒内部、且つ光学系の格納箇所、そして何よりも「絞り羽根の油染みの脅威を可能な限り回避したい」が故なので、これらの箇所に「潤滑油」の注入など、当方の思考回路内では以ての外との認識です(怖)

然しリアルな現実は、プロの整備会社やプロの整備者に言わせると、このような箇所でも「潤滑油」を注入するのが「伝統的な整備技術の一つ」とのお話しですが、当方的にはそれを「是」として受け入れていないのです(笑)

そのような言い回しから、当方のことを「異端児扱い」されるのは、いた仕方なしとの受け取りでもあります(涙)

確かに当方は昔、家具専門店で働いていた頃、職人の師匠から「家具の研磨技術」を直伝されましたが (家具と言っても今ドキの家具の話なので、樹脂材あり金属材あり、もちろん木部も多い)、だからと言って「匠の伝統技術全てを受け入れる」だけが能ではないと考えており、それは師匠の言説からも肌で直に感じ取っていた内容でもあります。

つまり師匠ですら、先代の師匠から受け継ぐ技術を自らチョイスしつつ伝授を受けているワケで、それは「どのようにこの技術を受け入れて活用するのかは、お前次第だし、お前の時代の活用だ」との御言葉に顕れていると受け取られるからです(涙)

「どうして納得できるのか考えろ!」そして「自分が納得できないなら身につけるな!」さらに「それを後から決して後悔するな!」との戒めがあったので、要はその時その時に真摯な想いで真正面から取り組み、決して逃げるな (後から後悔するのは逃げた証拠だから)、納得できるまで確かめろ、考えろ、ヤッてみろ!・・の繰り返ししか存在しない世界だからです(涙)

つまり職人の世界では100%が・・ありません(涙) 99.9999%は在っても、100%は常に無いのです(笑) それが自分の口から出てしまう「このくらいなら」なのであり、そのコトバが意味するのは「限りなく100%に近い納得感」であり決して妥協ではないのです。

それを「このくらいなら (仕方ない)」とコトバにならない一語 (仕方ない) を付随させて終わりにしている整備者が、あまりにも多すぎるから、今現在こういうことになっているのです(涙)

・・「納得」とは、そういうものなのです(涙)

だからこそ、当方のオーバーホール工程では、組み上がっても残ってしまった全ての瑕疵内容について100%説明が適いますし、それは「製産後何十年も経っている経年劣化だから」との非常に抽象的な言い回しによる逃げ口上でもありません!(笑) もちろん「整備点検済」などと言う漠然とした決まり文句も、決して使いません!(笑)

何がどうしてこうだから、こうなったと明確に説明ができ、ではどうしてそれを改善できなかったのかについて、ちゃんと説明できるかと言えば、それは「既にその改善に挑戦しているから」であり、決して頭で考えただけの結末ではないからです(笑)

「ヤルのかヤラないのか、ヤラなければ誰一人、それを直すことができないまま過ぎていく」との自覚こそが、当方の思考回路なのです。

例えば今回のオーバーホール工程で正直に告知するなら「光学系第2群の貼り合わせレンズの平滑研磨が必要だった為、処置した結果、クロームメッキ加工の一部が剥がれてしまった」

(つまり黄銅材の色合い/黄金色になってしまった)」のが事実であり、真実なのですが、それは「光学系の光路長と絞り環の操作性 vs 見てくれる良さの保証」とで天秤にかけて「クロームメッキを犠牲にしてでも光路長を担保する! 絞り環の操作性を本来の状態に戻す!」だったからなのです(泣)

・・申し訳ございません!

ご依頼者様には、まさにお詫び申し上げるしかありませんが、然しそれがリアルな現実の厳しさなのだと思います(涙)

それはご依頼者様が、この個体が返送され手に取り実写してみれば、まるで一目瞭然にモロバレする写りに変わっているからです。ピント面の解像感は・・増しています!(驚) もちろん、

ご依頼内容の一つであった絞り環の操作性も「むしろトルクを与えてスカスカ感にならないよう配慮しているくらい」の仕上がりです。

そこには「単に軽い操作性にするだけの仕上がりではない、撮影に没頭できる悦びを味わって頂きたい」との一途な当方の想いが込められている仕上がりだからです!(涙)・・残念ながら

納得できる仕上がりであればあるほど、実は当方の整備など「撮影時の、シャッターチャンスを窺っている瞬間」には、微塵も脳裏に浮かんでいないのです!(笑)

・・それこそが狙いであって本望であって、まさに当方の納得感の顕れなのです!(涙)

このような話こそが、当方がプロの整備者になれなかったながらも、頑なにその頂きに近づきたいと挑戦を続けている姿勢なのです(恥)

↑「開閉環」も当方の手による『磨き研磨』が終わり、ご覧のように平滑性が復活しています。「潤滑油」などに頼らずとも十分に平滑な操作性を担保でき、だからこそ「むしろ絞り環に塗布するグリースの粘性を与えて、重く仕上げている」結果、決してスカスカ感に堕ちない操作性なのです (意外とこれ重要です)(涙)

↑「開閉環」も当方の手による『磨き研磨』が終わり、ご覧のように平滑性が復活しています。「潤滑油」などに頼らずとも十分に平滑な操作性を担保でき、だからこそ「むしろ絞り環に塗布するグリースの粘性を与えて、重く仕上げている」結果、決してスカスカ感に堕ちない操作性なのです (意外とこれ重要です)(涙)

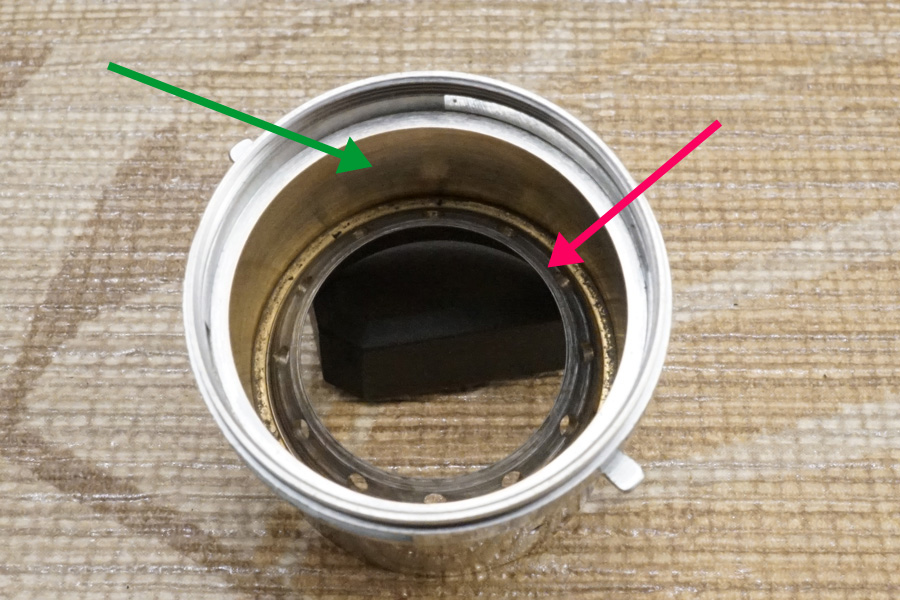

↑鏡筒内部を前玉側方向から覗き込んで撮影しています。グリーン色の矢印で指し示している箇所が「平滑研磨」に仕上げた結果、ご覧のように位置決め環側の影が映り込んでいるくらいの仕上がりです。

↑鏡筒内部を前玉側方向から覗き込んで撮影しています。グリーン色の矢印で指し示している箇所が「平滑研磨」に仕上げた結果、ご覧のように位置決め環側の影が映り込んでいるくらいの仕上がりです。

赤色矢印で指し示している箇所が「位置決め環」ですが、全面歪曲面であるものの「金属材の質が違う製品設計で造られている」ので、そのように仕上げています。

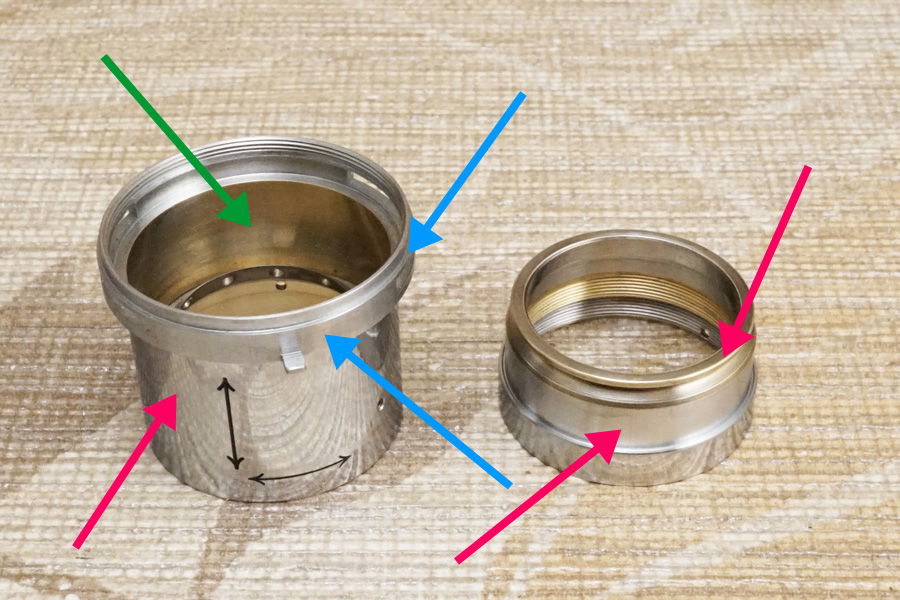

↑鏡筒の右横に沈胴筒用のロック用爪が入る格納筒を並べて撮っています。この右側の格納筒には後から光学系後群側がネジ込まれます。

↑鏡筒の右横に沈胴筒用のロック用爪が入る格納筒を並べて撮っています。この右側の格納筒には後から光学系後群側がネジ込まれます。

するとグリーン色の矢印で指し示している箇所が「平滑研磨」であり、一方赤色矢印の箇所は『磨き研磨』です。他方ブルー色の矢印で指し示している箇所は、製産時点に「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」に造られている為、それに見合う専用の磨き込みを行っています。

つまり適材適所ではありませんが、一言に「磨き」と言っても、このように部位別に、且つ目的と役目の相違に合わせて異なるのが真実です(笑)

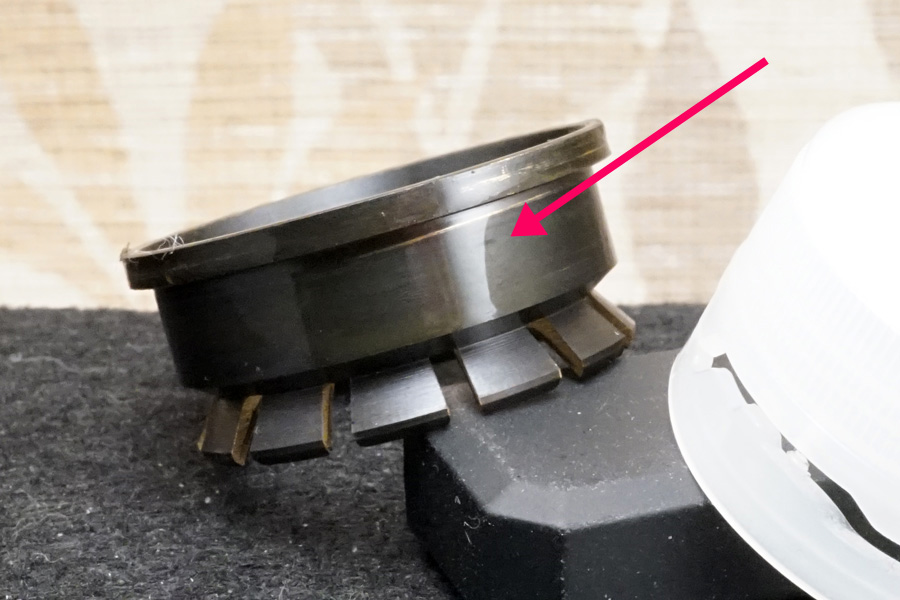

↑前出の沈胴筒に入る「ロック用爪の格納筒/兼光学系後群格納筒」ですが、その接続箇所のくの字型のくびれに、赤色矢印で指し示している箇所と、ブルー色の矢印で指し示している箇所の2箇所に「イモネジの締め付け痕が残っている」のが確認できます (つまりイモネジは全部で3本あるので、全周で6箇所の締め付け痕が残っている)。

↑前出の沈胴筒に入る「ロック用爪の格納筒/兼光学系後群格納筒」ですが、その接続箇所のくの字型のくびれに、赤色矢印で指し示している箇所と、ブルー色の矢印で指し示している箇所の2箇所に「イモネジの締め付け痕が残っている」のが確認できます (つまりイモネジは全部で3本あるので、全周で6箇所の締め付け痕が残っている)。

するとこの2つの矢印のどちからが「製産時点」を表し、一方が「過去メンテナンス時に締め付けられていた、デタラメな位置」と言う話になります。

もちろん今回のオーバーホール工程では「このどちらが製産時点を表すのか、ちゃんと根拠を以て確定させている」ワケで、現状「まるで製産時点の状態に戻っている」仕上がりです (当たり前ですが)(笑)

↑上の写真は、これから組み込もうとしている光学系後群側第3群の2枚貼り合わせレンズを、後玉側方向から覗き込んで撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所には「反射防止黒色塗料」が着色されているのが分かりますが、一部はグリーン色の矢印のように既に剥がれています (つまりここも製産時点はメタリックなメッキ加工だったのが判明)(汗)

↑上の写真は、これから組み込もうとしている光学系後群側第3群の2枚貼り合わせレンズを、後玉側方向から覗き込んで撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所には「反射防止黒色塗料」が着色されているのが分かりますが、一部はグリーン色の矢印のように既に剥がれています (つまりここも製産時点はメタリックなメッキ加工だったのが判明)(汗)

さらに何とブルー色の矢印で指し示している箇所には無数にポチポチと「塗料に生ずるカビ菌の繁殖」まで確認できます(涙)

これのいったい何処に「迷光騒ぎ」に対する安心材料が語れる要素があると言えるのでしょうか???・・当方にはまるで理解できません(汗)

↑取り外した後玉をヒックリ返して左横に並べて撮影しています。グリーン色の矢印で指し示している箇所は、モロに光路長に影響を来す箇所なので「平滑研磨」仕上げです。赤色矢印が前述の「反射防止黒色塗料」であり、ブルー色の矢印が分かりにくいですが (写真撮影スキル低すぎでスミマセン!) 繁殖中のカビ菌です(怖)

↑取り外した後玉をヒックリ返して左横に並べて撮影しています。グリーン色の矢印で指し示している箇所は、モロに光路長に影響を来す箇所なので「平滑研磨」仕上げです。赤色矢印が前述の「反射防止黒色塗料」であり、ブルー色の矢印が分かりにくいですが (写真撮影スキル低すぎでスミマセン!) 繁殖中のカビ菌です(怖)

↑その「反射防止黒色塗料」を溶剤で擦り落としているところです(汗)・・やはり光学硝子レンズとの境界面まで「反射防止黒色塗料」が迫っているものの、こちらの「反射防止黒色塗料」が過去メンテナンス時の所為だった根拠があり「光学硝子レンズに接していない (直前までで塗料が終わっている)」結果、溶剤で完全除去してしまえば、光学清掃を行っても滲み出てきたりしませんでした。

↑その「反射防止黒色塗料」を溶剤で擦り落としているところです(汗)・・やはり光学硝子レンズとの境界面まで「反射防止黒色塗料」が迫っているものの、こちらの「反射防止黒色塗料」が過去メンテナンス時の所為だった根拠があり「光学硝子レンズに接していない (直前までで塗料が終わっている)」結果、溶剤で完全除去してしまえば、光学清掃を行っても滲み出てきたりしませんでした。

・・この点、前玉の状況とはまるで違うのが根拠にもなっています。

このように「観察と考察」により、具体的な処置を判定していくことが適い、直近の「硝子研磨」時の処置だったのか、或いは過去メンテナンス時の処置だったのかが白日の下に晒されていきます(汗)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

皆様は『硝子研磨こそ神の御業』と囃し立てまつり給ふ・・のですが、確かにそれでクモリやキズが除去できスカッとクリアに戻り、まるで別世界の写りを堪能できることに至ります(涙)

・・これほど嬉しいことはありません!(涙)

それは、まさにオールドレンズを愉しむ人達の「人情」です!(涙)

この『硝子研磨』について、明確に貶しているプロの整備会社がありますが(汗)、極僅かでも光学硝子レンズを研磨してしまえば、製産時点を逸脱するしかないと (おそらく代表者自身が) 述べていますが、それは至極道理が通っている話です。

しかしその一方で「では、どうして設計図面の中で、±0.02なのか説明しないのか???」と言いたいですね!(怒)

そのクセ、少しでも光学硝子レンズを研磨したら、そのオールドレンズはダメになるとまで言い切っていながら、その一方でグリースに頼った整備や「潤滑油」の注入など日常茶飯事で、まるで意に介しません!(怒)

下手すれば「ニコイチ/サンコイチ」など、まるで空気のように当たり前です!(笑)

・・アンタ、言っていることと、ヤッてること、まるで乖離してんじゃん!(怒)

そう明言させて頂きます!

自分達がそこまでキッチリ『硝子研磨』できないからと、あたかも煽って「オールドレンズをダメにしている」などと罵っていながら「ではアンタ達がヤッている整備でダメになっていくオールドレンズ達は、どのように『是』と認めさせる気なのか!!!」と問うているのです!

あたかもコリメーターだけに頼った整備を貶しまくって、MTFまで検査できない整備を罵っていますが、そのクセそれらの根拠の説明がキッチリ示されていません!(笑)

・・そんだけ周りを貶すなら、ちゃんと『証拠』を明示したらどうなんですか???

当方から視れば「グリースに頼った整備ばかりしている」時点で、そんなのはどんなにコリメーターとMTFで検査しようが「ごまかしの整備」にしか捉えられませんね!・・と、言っているのですョ!(怒)

自社ではちゃんとオリジナルパーツを数多く用意していると、以前は謳っていましたが、当方が指摘すると、まるでその一文を削除しています(笑)

そのクセ当時のオリジナルパーツは入手できないから、自ら製造して用意していると、今度は謳い文句を替えていますが、まるで笑ってしまいます!(笑)

ジャンク個体などから抜き取った構成パーツを転用使用していたことがモロバレしたら、今度は別の表現で (ちゃんと製産しているパーツのほうの説明に替えて) 謳っている・・そういう企業姿勢の会社なのですョ(笑)

そんな会社が『光学硝子研磨』を貶せる資格など・・全くあり得ません!!!(怒)

そこまで宣うなら「ならばMTFで検査した結果を、いったいアンタ達は、何に照合せさて実測値を『正』としているのか、ちゃんと証拠を示せ!!!」と言っているのです!(怒)

当時の許容値を明記したデータシートなど、どう探したって入手なんかできません(笑) そんな中でMTFで検査してと宣いますが、その検査値はいったい何と整合させているのでしょうか???(笑)

すると整合させずとも、その検証値の良し悪しは明白になると、きっと言うのでしょうが・・そこに『証拠』が示されていないことを、まるでごまかしているとしか言いようがありません(笑) いったいその「良し悪し」とは、何を基準にして明示するのですか???(笑) ではどうしてそのモデルの光学設計と照合させないのですか??? どうして光路長の「±002」との整合性までキッチリ示さないのですか???(笑)

言っていることと、ヤッていることに、まるで道理がとおっていないてのです(笑) どんだけ自分達が孤高のプロの整備集団なのか知りませんが、その根拠なしに語っている時点で、まるで笑い話です!!!(笑) 看板を背負っているクセに道理がとおらない事柄を、あ~だこ~だと述べまくっている時点で、その会社の法人格としての信憑性に個人的に疑いますね(笑)

・・『〇〇磨き』とは、そういう御業の一つなのです!

それによって、いったいどれだけの人達の『人情』が満たされ続けているのか「もっと顧客に寄り添って考えたら、どうなんだ!!!」と言いたいですね(涙)

そもそもこういう会社は「オールドレンズに対する接し方からして、当方とはまるで合致していない」会社であり、皆様が最後に頼るプロの整備会社なのでしょうね(笑)

当方は『〇〇磨き』を非常に敬っていますが、そうは言っても、ここまて説明してきたとおり「自身のポリシ~を曲げてまで尊重はできない!」のが事実なので、当方を『エセ整備者/整備者モドキ/整備者崩れ』や『異端児』と罵りたいなら、どうぞ好きなだけご勝手にッ!(笑)

・・当方は、まるであからさまにオールドレンズに対して、真摯です!(涙)

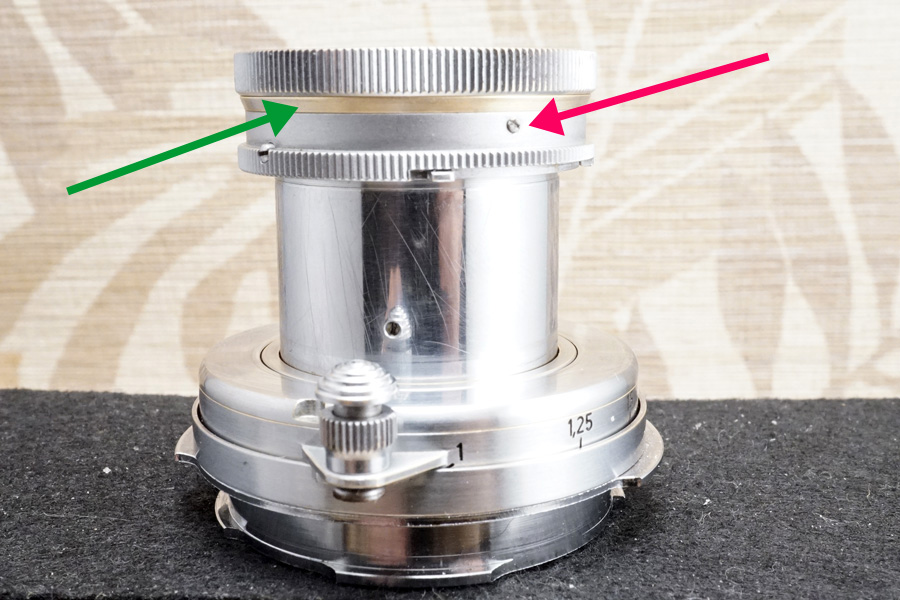

↑完成した鏡胴を真横から撮影していますが、実はご依頼内容の一つだった「絞り環操作が硬い/重い」原因には複数の要素が介在していました。

↑完成した鏡胴を真横から撮影していますが、実はご依頼内容の一つだった「絞り環操作が硬い/重い」原因には複数の要素が介在していました。

一つは「反射防止黒色塗料」の破片/粉末が開閉環と光学系前群格納筒との接触面で潰されていた問題と、合わせて鏡筒内部、或いは絞りユニットの経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びによる抵抗/負荷/摩擦の増大。

合わせて致命的だったのが、上の写真で赤色矢印で指し示している箇所に1本ある「イモネジ」です(汗)

当然ながらイモネジなので、締め付けていくワケですが、実はこの場所は「絞り環で回転している途中の場所」なので(汗)、ここにイモネジが刺されば、必然的に回すトルクは硬くなり、重くなります(笑)

・・んなの、誰が考えても一目瞭然!(笑)

なのに、ネジ込んだまま仕上げています。ちなみにグリーン色の矢印で指し示している箇所が前述した「クロームメッキが剥がれてしまった場所」です(涙)・・申し訳ございません。

↑イモネジを取り外して代替ですがシリンダーネジを1本ネジ込みました (赤色矢印)。もちろん絞り環の締め付け固定が目的でも役目でもないので、このシリンダーネジは元来、ライツのアクセサリパーツ類の位置確定が約目です(汗)・・但し、代替パーツなので、有効なのかどうかまで分かっていません。申し訳ございません!

↑イモネジを取り外して代替ですがシリンダーネジを1本ネジ込みました (赤色矢印)。もちろん絞り環の締め付け固定が目的でも役目でもないので、このシリンダーネジは元来、ライツのアクセサリパーツ類の位置確定が約目です(汗)・・但し、代替パーツなので、有効なのかどうかまで分かっていません。申し訳ございません!

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

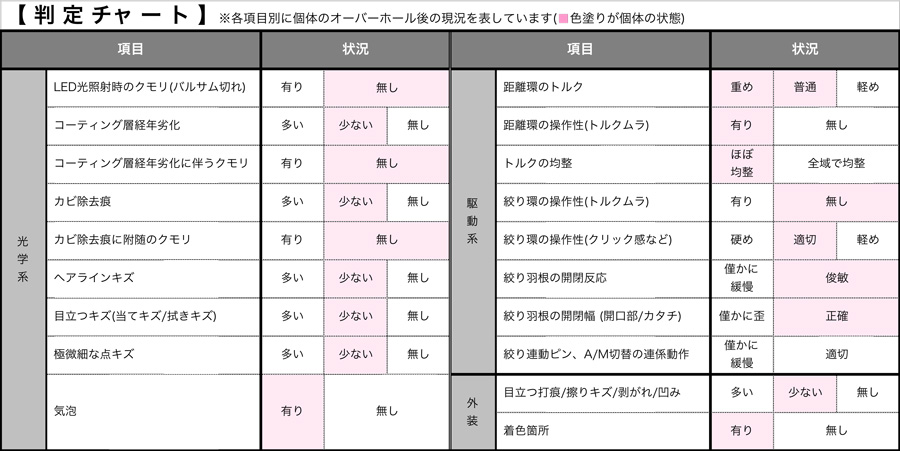

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。残ってしまった瑕疵内容は以下です。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。残ってしまった瑕疵内容は以下です。

《仕上がり後に残ってしまった瑕疵内容》

❶ オーバーインフ量は∞刻印の左〇辺り。

❷ 絞り環用基準●マーカーの部分のクロームメッキが剥がれてしまった。

❸ 距離環を回す時にトルクムラが現れる。

・・以上です。

❶は当初バラす前の実写確認で無限遠位置をチェックした際、∞刻印左横僅かに離れている位置からは改善できており、∞刻印の左〇 に変わっています。

❷は前述した瑕疵内容で、光路長と絞り環の操作性を優先して処置した結果です・・申し訳ございません。

❸は、残念ながら既に「空転ヘリコイド」の接触面 (空転ヘリコイド側と受け部側内壁の両方) に摩耗痕が残っており、過去メンテナンス時点で既にトルクムラが相応に顕れていた個体ではないかとみています(涙)・・それは必然的に、当初バラす前時点の確認時にも同じトルクムラを確認できていたからに他なりません。

一度摩耗して削れてしまった金属材は物理的に元に戻せないので、現状塗布するヘリコイドグリースの性質/特徴と粘性だけに頼って改善させていますが「特にツマミを保持したまま回している時にトルクムラが現れ易い」状況であり、これは当初バラす前時点の確認時にも同じように顕れていた現象です・・つまり「平滑研磨」にも限界があり (磨けば磨いた分、互いの内外径は広がってしまうから) 本格的に研磨できません。また塗布するヘリコイドグリースの特徴/性質にも限界があるので、自ずとツマミの1点にチカラが集中するとトルクムラが顕れます(泣)

一方、ツマミを保持して回さずに「距離環を保持して回すとトルクムラは顕れない」のが「平滑研磨」の効果になり、どうしても気になるようであれば、そのような操作方法に適時変えて頂くのが良いと思います・・申し訳ございません。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

「反射防止黒色塗料」を除去しまくったので、コバ端部分で内側へ凡そ1㎜ほど塗られていた塗料まで除去した結果、このように仕上がっています。

↑光学系後群もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。赤色矢印の箇所には再度当方の手により「反射防止黒色塗料」を着色しましたが、グリーン色の矢印箇所は完全除去したまま仕上げています (一部に製産時点のメタリックなメッキ加工が顕れています)。

↑光学系後群もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。赤色矢印の箇所には再度当方の手により「反射防止黒色塗料」を着色しましたが、グリーン色の矢印箇所は完全除去したまま仕上げています (一部に製産時点のメタリックなメッキ加工が顕れています)。

↑12枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正六角形を維持」しながら閉じていきます。

↑12枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正六角形を維持」しながら閉じていきます。

絞り羽根の開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) の微調整をする機能が用意されていないので製産時点のままですが、一方絞り環の刻印絞り値と基準●マーカーとの位置関係は「最小絞り値側:f12.5」位置に合わせています (つまり開放側が僅かに先まで回るように変わっている)。

これは当初バラす前時点のチェックでは「開放側と最小絞り値側の両端で僅かに先まで回っていた」のを正しています。

その根拠は「光学系第2群のネジ込み限界まで確実にネジ込んだ」結果、解像感が増しているものの、光学系前群格納筒の側面 (露出面) 付随する基準●マーカーの位置が、当初位置からズレたからでもあります。

特にベレク氏か特許出願申請書内記述で述べていた「絞り羽根開閉時の誤差」とのコトバを思い返すなら、微調整機能が付随していない以上「製産時点でしかない」のは必然と言えます・・つまり光学系前群格納筒を終端までネジ込めば、それが自動的に絞り環の刻印絞り値と基準●マーカーとの整合性に至るとの道理です。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」で当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」で当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

但し、前述の瑕疵内容❸のとおり、ツマミを保持しながら回すとトルクムラが顕れます。

これは原理の部分の話になります。「距離環の内部のベース環は5等分した時、そのうちの1箇所で空転ヘリコイドの受け部と連結している」製品設計だからです (だからその位置にツマミが来ている)。

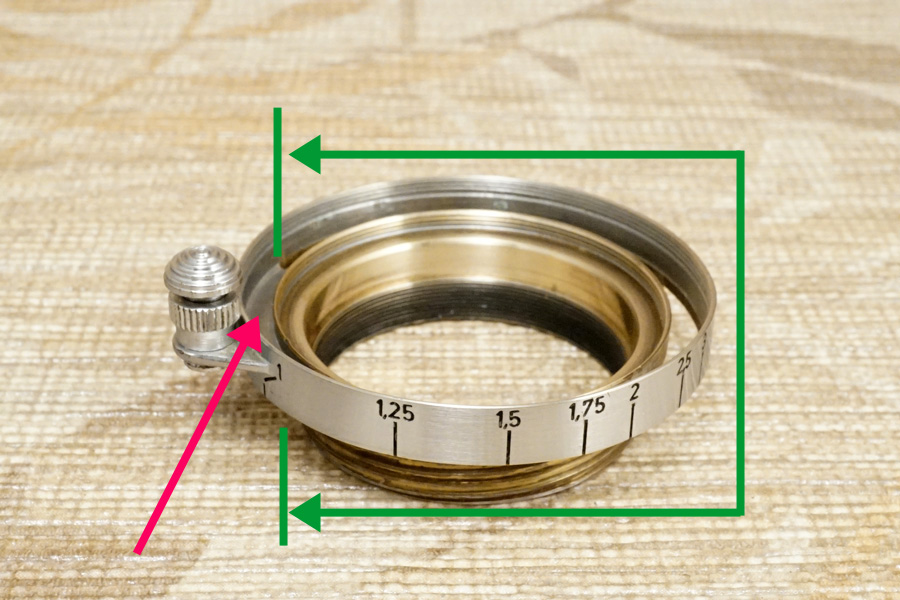

↑上の写真は解説ように以前使った個体からの転用写真です。「距離計連動ヘリコイド」ですが、実は「空転ヘリコイドの受け部」も兼ねている製品設計です。するとグリーン色の矢印で囲った範囲が隙間/空間になっており、1箇所赤色矢印で指し示している箇所だけで一体になります。

↑上の写真は解説ように以前使った個体からの転用写真です。「距離計連動ヘリコイド」ですが、実は「空転ヘリコイドの受け部」も兼ねている製品設計です。するとグリーン色の矢印で囲った範囲が隙間/空間になっており、1箇所赤色矢印で指し示している箇所だけで一体になります。

従ってツマミを保持して回していく時「空転ヘリコイドとその受け部の内壁との接触面に摩耗痕が生ずると、トルクムラの因果に至る」結果、仕上がり後でも改善できません(涙)・・空転ヘリコイドの受け部とは、上の写真て中央の黄金色に見えている真円状の黄銅材部分です。

結局製品設計として「沈胴筒の受け部 (爪のロック機構を持つ) =空転ヘリコイド」なので、カメラ装着後に確実に保持されている空転ヘリコイドに対して、その回りで「回転運動しながら、掴んでいる指のチカラが及ぶのは、まさに1箇所のツマミの位置だけ」との道理から「空転ヘリコイドと受け部内壁の摩耗」がが、その回転運動時のチカラに対して「黄銅材の応力反応として (摩耗した分の非常微細な隙間が) 偏りとしてトルクムラを生じさせている」との原理です。

従って、その残ってしまった摩耗痕に対して、最低限の「平滑研磨」に留めた理由が、そこにあると述べているのです (隙間を広げては本末転倒だから)。

なお、沈胴筒の操作性は、オリジナルな不織布がはだけなかったので当初バラす前時点と変化していません。シッカリしたスムーズ性を維持しています。

↑前述した「2箇所残っていたイモネジの締め付け痕 (全周で6箇所)」のうちの「製産時点」を正したので/見つけたので、ご覧のようにブルー色の矢印で指し示している箇所に対して、赤色矢印で指し示している箇所の基準「|」マーカーが合致し、合わせてその時の沈胴筒の上下左右矢印の刻印位置 (グリーン色の矢印) がピタリと合致します。

↑前述した「2箇所残っていたイモネジの締め付け痕 (全周で6箇所)」のうちの「製産時点」を正したので/見つけたので、ご覧のようにブルー色の矢印で指し示している箇所に対して、赤色矢印で指し示している箇所の基準「|」マーカーが合致し、合わせてその時の沈胴筒の上下左右矢印の刻印位置 (グリーン色の矢印) がピタリと合致します。

そして指標値環の基準▲マーカーに対して、絞り環用の基準●マーカーの位置は同一直線状に位置しません (オレンジ色の矢印)。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは、付属品の「変換リング」です。無限遠位置は「∞」刻印の左〇位置でセットしています。あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは、付属品の「変換リング」です。無限遠位置は「∞」刻印の左〇位置でセットしています。あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f2.0、被写体までの距離:49m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:25m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、30m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の50m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

このモデルの刻印絞り値は、黎明期の「大陸式絞り値」を採っている為、一般的に普及した国際絞り値とは異なり「f2 < f2.2 < f3.2 < f4.5 < f6.3 < f9 < f12.5」になります。

↑さらに回してf値「f2.8」で撮影しています。絞り環にはこの数値は刻印されていませんが「単なるラインだけ」が、次のf3.2手前位置に刻印してあります。

↑さらに回してf値「f2.8」で撮影しています。絞り環にはこの数値は刻印されていませんが「単なるラインだけ」が、次のf3.2手前位置に刻印してあります。

実は、このf値になるとガラッとコントラストの印象が激変するのが分かります!(驚)・・素晴らしい!(涙)

↑最小絞り値「f12.5」での撮影です。絞り羽根が閉じきっているので「回折現象」や「焦点移動」など影響が顕著になってきますが、実は背景のお城の模型左株の穴部分は、その奥にちゃんと背景紙の模様まで解像して視認でき「カラー撮影しても、まるで黒つぶれしていない」のが、1933年時点での光学設計の凄さです!(驚)

↑最小絞り値「f12.5」での撮影です。絞り羽根が閉じきっているので「回折現象」や「焦点移動」など影響が顕著になってきますが、実は背景のお城の模型左株の穴部分は、その奥にちゃんと背景紙の模様まで解像して視認でき「カラー撮影しても、まるで黒つぶれしていない」のが、1933年時点での光学設計の凄さです!(驚)

今回のオーバーホール/修理ご依頼、誠にありがとう御座いました。本日完全梱包しクロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。