◎ KONICA (コニカ) UC HEXANON AR 28mm/f1.8 AE《前期型》(AR)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、国産は

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、国産は

KONICA製広角レンズ・・・・、

『UC HEXANON AR 28mm/f1.8 AE《前期型》(AR)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で捉えても、まるで初めての扱いです。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

当方は基本的に『極度のカメラ音痴』なので(笑)、今回扱ったモデルを当初承った時、そのモデル銘の先頭に「UC」を見つけただけで「L39マウント規格品のほうのUCヘキサノン」とばかり思い込んでいましたが「M HEXANONシリーズ」や「UC HEXANON 35mm/f2」みたいなモデルと混同しており、届いた箱を開けて手に取って初めて「えッ!」とその大きさにオドロキ気づいた次第です(恥)

・・何と「フローティングシステム」を内包するモデルでは、ありませんか!!!(驚)

いえ、正しく述べるなら、この型番のモデルに「フローティングシステム」を実装するのかどうかは、正直まるで知りません(笑)

然し、28㎜と言う広角レンズ域のモデルで、こんだけ「デカイ!」となれば、間違いなく内部に「フローティングシステム」を実装しています!(汗)

一丁前に通なオールドレンズ大好き人間なら「開放f値がF1.8だからフローティングシステムを実装する」と受け取るべきところ・・当方は大きさだけしか気づけていない時点で、アホ丸出しですッ!(笑) まぁ〜、いつもながらそんなレベルです。

まるで理解していませんでしたが、ハッキリ言ってKONICA製の「フローティングシステム」は正直扱いたくありません(笑)

逆にOLYMPUS製のほうの「フローティングシステム」なら、いくらでも扱えます。確かKONICA製の「VARI-FOCAL HEXANON」だか何だかを扱った時に初めてKONICA製の「フローティングシステム」に触れる機会があり、その製品設計の極めて神経質な要素にヘトヘトになった経験があったからです (もう詳細を忘れていますが)(涙)

この2つの光学メーカーの「フローティングシステム」を比較するなら、OLYMPUSのほうは「とにかくコンパクトに造りたかったから、いろいろ工夫し尽くして熟考に熟考を重ねた痕跡がその製品設計に残る」造りであったものの、一方KONICAのほうは「普通に考えたら、こうなるだろう」的な造りだったので(汗)、悪く言えば「取ってつけたようなありふれた機構」であるが故に、確かに微調整機能を有する機構部であるものの「メチャクチャ神経質」だった記憶しか残っていません(汗)

んでッ。今回凡そ10年ぶりの如く扱いましたが、まさに10年前の辛酸を舐める想いを繰り返しただけで・・ハッキリ言ってこのモデル、メチャクチャ大変ですッ!!!(泣)

かと言って二度と扱いたくないモデルの殿堂入りかと言えば、決してそうでもなく、要は「製品設計者の腕の見せ所」にはならなかった、或る意味当時のKONICAらしい製品設計なのを理解してしまえば、まだ納得できる造りなのです(笑)

・・何だか貶しているんだか褒めているんだか分からない言い振りですがッ(汗)

たぶん、当時のKONICAはいろいろ「予算がぁ〜、予算がぁ〜ッ!」的な社内事情だったのではないかと勘ぐりたくなるほどに、徹底的にお金を注ぎ込む場所を限定している製品設計なのが、今回も相変わらず掴めて、それはそれでちょっと「らしさ」を感じられ安心したと言うか、変な感慨深さに今浸っています(笑)

実はこれはあのヒット作「HEXANON AR 40mm/f1.8 AE (AR)」の内部構造に見られる「どうしてここに樹脂製パーツ、使うかなぁ〜???」的な製品設計に、何だか相通ずるモノを、今回も感じ取った次第です (ただし今回のモデル内部には樹脂製パーツは1つも無し)(笑)

要は「もう少し真剣に、細かく、将来的なサービスレベル (修理のし易さ) にも、チビッとは配慮してほしいなぁ〜」的な、不足感いっぱいな印象が強いと言うお話しなのです!(笑)

その点、例えば当時の同じ時期の頃のMINOLTA製品などは、これでもかと言わんばかりに将来的なサービスレベルの追求が半端なく、確かに素晴らしいのですが、それは却って面倒くさいと言うか「もぅ少し簡略化しても・・いいョ」みたいな、ちょっとまっしぐら的な企業姿勢を感じたりするところがMINOLTAらしさのようだったり(笑)

それで互いに提携吸収し合ったのなら、ちょうど良さげにも思うのですが、結局当時はカメラ業界から撤退してしまいました(汗)・・いわゆる両極端すぎて中庸を見いだせなかったみたいな、お互いに融通が利かない性質だったのでしょうか(笑)

・・何だか、ウチの夫婦仲のようなないようなッ(汗)

前置きが長くなりましたが、今回扱ったこのモデル・・ッて言うか、この個体を整備できるのは「プロの整備者だけ!」なのは、120%の勢いで間違いありません!(笑)

その内部構造が複雑すぎるのかと言えば、決してそこまで複雑ではありませんが「その反面、微調整の感覚と組み立て手順との整合性は鬼レベル!」から、間違いなくドシロウトレベルで対応できるシロモノではありません!(怖)

いえ、もっと正しく表現するなら、今回の個体を過去メンテナンスしたのは間違いなく「プロの整備者」ですが、完璧に理解して整備できていません(笑)

しかも今回完全解体して判明したのは、過去メンテナンス時の整備者は「単にバラしてその逆手順でしか組み立てなかった」結果、ピント面の甘さに疑念を抱いていません(汗)

そういう部分に目が行ってしまうと言うか、すぐに気づいてしまう当方も当方ですが(笑)、分かってしまうから仕方ありません。

逆に言うなら、ネット上に掲載されているこのモデルで撮影した実写を観ていくと「明らかにピント面が甘すぎる」実写が掲載されているサイトを幾つか確認できました。つまりこれが意味するのは「過去メンテナンス時のフローティングシステムの微調整に失敗しているから」と120%の勢いで、これも指摘できてしまうのです(笑)

・・それで性能評価など、以ての外だと思うのですが???(笑)

或る意味、ネット上の性能評価サイトなどを観ていても、肝心な整備レベル面での信憑性を放置プレイしたまま、あ~だこ~だ執拗に述べているサイトがあまりにも多すぎるとしか言いようがありません(汗)

このモデルは内部にKONICAの「フローティングシステム」を実装する為・・いえ、このKONICAのと言う部分が味噌ですが(笑)・・完璧な組み上げと仕上がりの大前提は「無限遠位置は、光路長と共にフローティングシステムの解像感で決まる!」と言う、二面性で突き詰める必要があるのを、過去メンテナンス時の整備者は全く理解していませんでした!(笑)

・・まぁ〜、そんなもんですッ!(笑)

「観察と考察」から「原理原則」に照らして「本来在るべき姿」に導くのが得意なハズの当方ですら、正直四苦八苦したくらい「アバウトなフローティング機構」なのが厄介だったのです(笑)

バラして組み立てていく中で、何度も何度も仮説から決めたハズの「組み立て手順」をミスッて、もう一度バラして手順を再構築するものの、結果的にその手順の大前提が「解像度の詰め方」なのだと気づくには、少なくとも十数回の組み直しを経てやっとのことで「無限遠位置=解像度=フローティング機構の微調整」と言う、まるで三つ巴にピタリと合致させいな限り「来たぁ〜ッ!」と言う描写性に落ち着かないことを、オーバーホール工程の中で勘づいてしまったから・・最後の仕上げで独りニマニマしまくっていたのが忘れられなくなりました!(笑)

・・そうなのですッ! 完成と同時に実写確認したら、まるでビンゴの写り具合!(驚)

まさかそこまでピタリッと解像感まで合致して無限遠位置を見いだせるとは予測しておらず、さすがに「ちょっと、オレ凄いかも???!!!」的に悦に浸った瞬間でした(笑) なかなか最終的な仕上げで一発でOKになるのは珍しいのですが、今回はその一発芸でした!(驚)

結果、現状は、当初バラす前時点の「少し曖昧な印象の解像感」からは劇的に変化したことをお伝え申し上げます(涙)

逆に言うなら、まさに今回のオーバーホール/修理は「バラした時の逆手順で組み立てていては、決して匠にはなれない」を地で行ったような印象の仕上がり具合で、それでニマニマしていたところです(笑)

・・まぁ〜、そのようにニマニマできるのは、年間に数本しかありませんがッ(笑)

勘が的中するのは年間で捉えても、そんな程度です (技術スキルが低いので)(恥)・・当方は「プロの整備者」ではない為、勘に頼って組み立てできるほどの技術スキルを有していません(恥)

なお、このモデルをネット検索すると某国語のサイトがヒットしますが、そこの記述の中で「他に唯一確認できるこのモデルの情報はとてもお粗末である」と言い切っているので、敢えてここで当方がその某国人に対し「お粗末なのはオマエのほうだろ???」と言い切っておきます(笑)

近年、我が物顔で日本国のEEZを脅かしている某国と某国人に対しては、正直良い感情を持っていません! 日本から出て行ってほしいです!

特に元香港に2年半住んでいた人間としては、当時でさえ活気溢れる街並みに今となってはまさに某国中央からの脅威を感じている次第です。そうやって歴史の史実の中で自由を得てきた一部の地域に対して、自国領土を主張して攻勢に出てくる現ロシアや某国とその民族が・・当方は大キライです!

未だに20世紀脳のままと言う、そういう国とその民族が・・大キライです!!!

従ってそういう某国と某国に現ロシアのコトバは、このブログの翻訳機能から削除しています。それら3つの国の人達は、読まなくて結構です!(笑)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

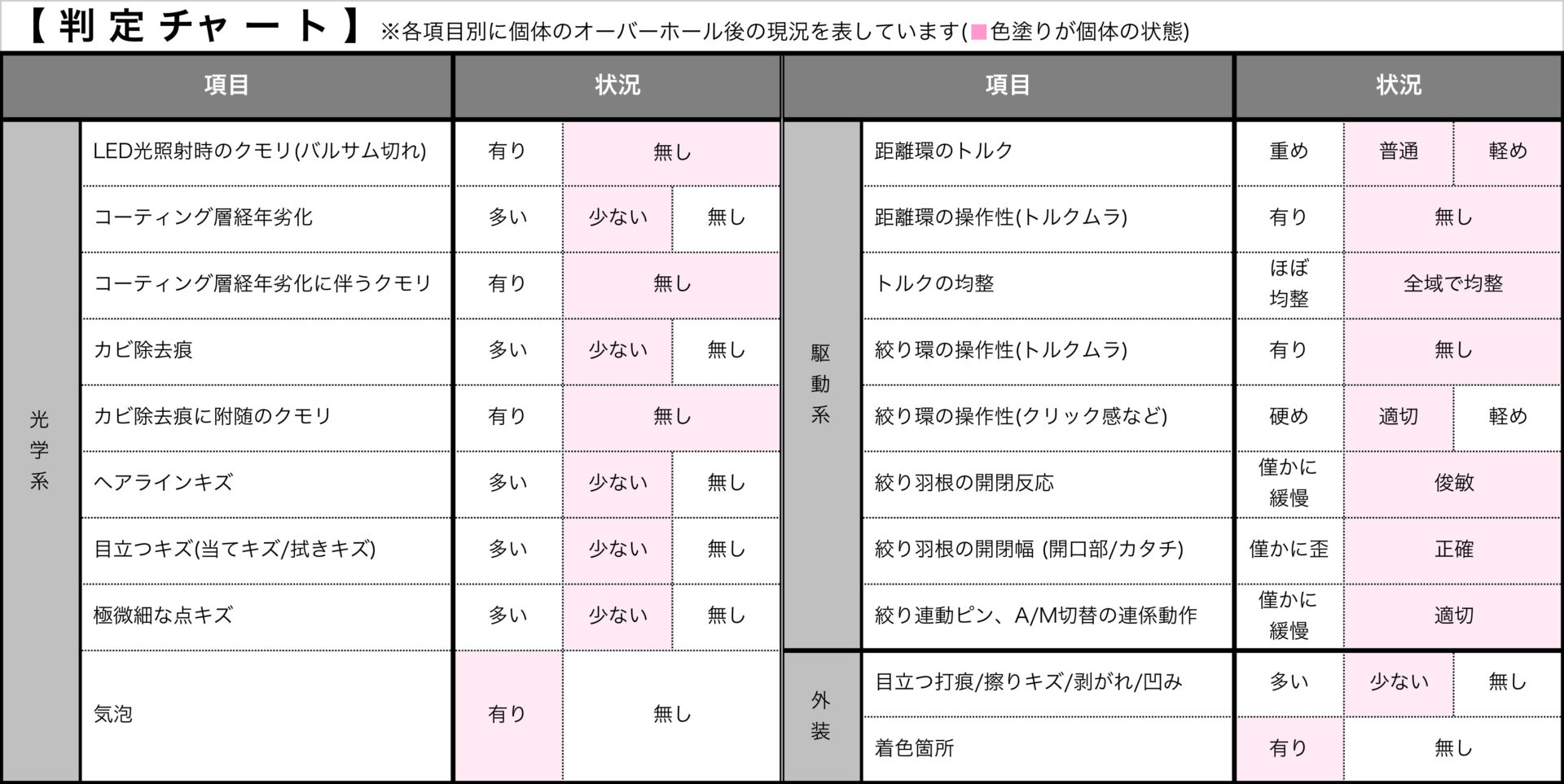

今回扱ったモデル『UC HEXANON AR 28mm/f1.8 AE《前期型》(AR)』が発売されたのは、国内では「KONICA Acom-1」と言う一眼 (レフ) フィルムカメラが発売された1976年のタイミングですが、海外向け輸出モデルは「KONICA AUTOREFLEX TC」になり、その取扱説明書内のオプション交換レンズ群一覧に初めて登場しています。

今回扱ったモデル『UC HEXANON AR 28mm/f1.8 AE《前期型》(AR)』が発売されたのは、国内では「KONICA Acom-1」と言う一眼 (レフ) フィルムカメラが発売された1976年のタイミングですが、海外向け輸出モデルは「KONICA AUTOREFLEX TC」になり、その取扱説明書内のオプション交換レンズ群一覧に初めて登場しています。

↑上のオプション交換レンズ群一覧の中で、上から4行目に今回のモデルが印刷されています。それ以前の一眼 (レフ) フィルムカメラの取扱説明書には記載がない為、1976年発売の憶測に信憑性が増します。

↑上のオプション交換レンズ群一覧の中で、上から4行目に今回のモデルが印刷されています。それ以前の一眼 (レフ) フィルムカメラの取扱説明書には記載がない為、1976年発売の憶測に信憑性が増します。

製産台数はネット上の情報によると5,000台との話で、その製造番号は「6690xxx 〜 6693xxx、及び6695xxx」に集約されるとのことです。今回扱った個体は「6691xxx」であり、且つ「絞り環のクリック感が半段ずつ (半段絞り)」であることから「前期型」と判明します・・「後期型」は一段絞りに変わっているからです。

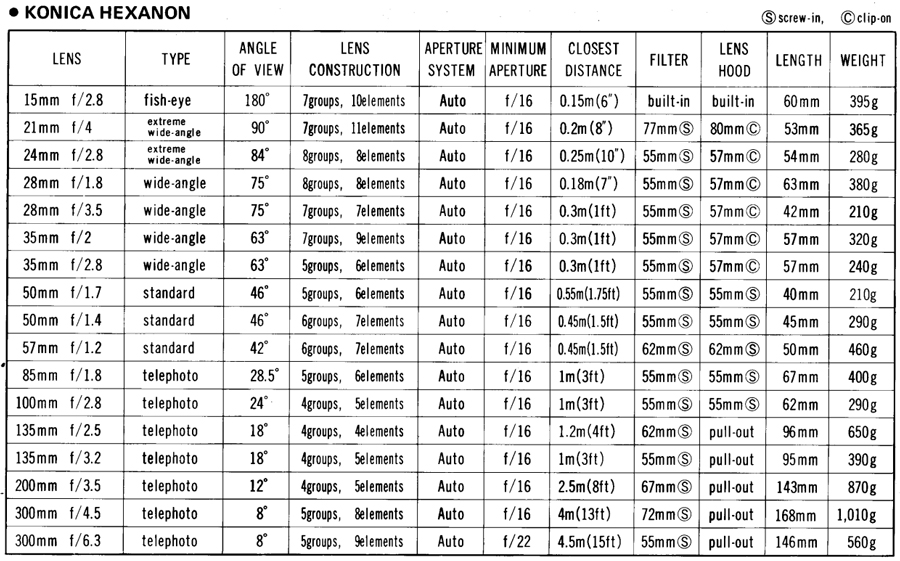

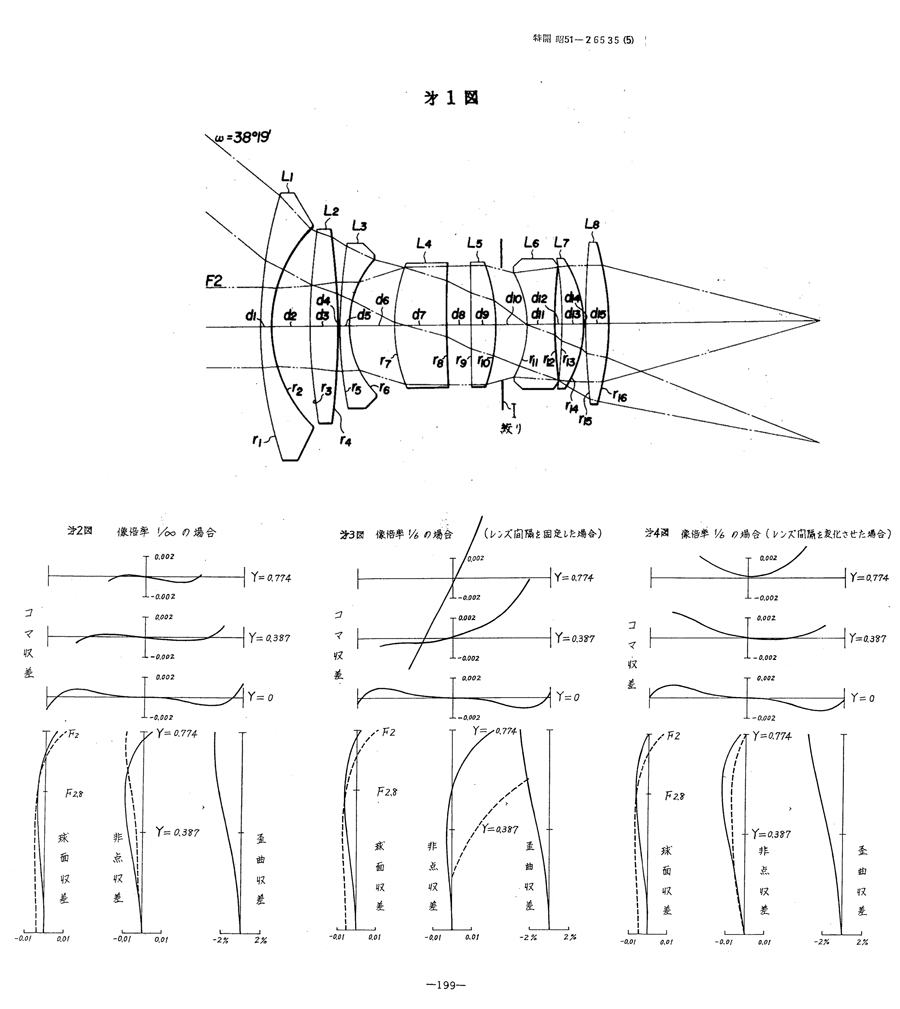

←さらにこのモデルの始祖に当たる特許出願申請書を探ってみると、意外にもあのヒット作「HEXANON AR 40mm/f1.8 AE (AR)」の開発者たる「下倉敏子」氏なのが分かりました(汗)

←さらにこのモデルの始祖に当たる特許出願申請書を探ってみると、意外にもあのヒット作「HEXANON AR 40mm/f1.8 AE (AR)」の開発者たる「下倉敏子」氏なのが分かりました(汗)

ネット上では「女性が開発した!」とあ~だこ~だ騒ぐ人が跡を絶ちませんが、当方はそういうジェンダー的な差別が大キライなので、別に女性が設計したって良いではないかッ!・・と肯定しています。

そもそも「カメラは男の道具」的に「カメラ女子」とか揶揄する時点で、当方的には強い違和感を覚えますね!

そして今回完全解体して取り出した光学系を順に調べていくと、意外にも「彼の40㎜/F1.8」に相通ずる「積極的な曲率の活用手法」を確認でき、やはり下倉氏の発明の特徴が現れていると感心したところです(驚)

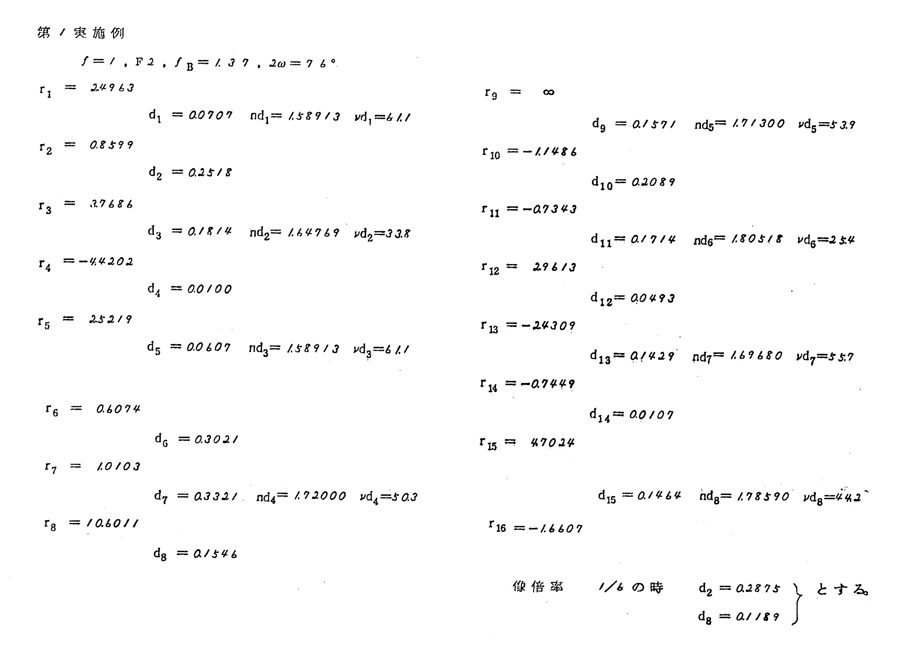

↑上の図は探索してヒットした『JPS5126535A (1974-08-30)』国内特許庁宛て申請の内容を、別の特許出願申請書も加味して編集しています。

↑上の図は探索してヒットした『JPS5126535A (1974-08-30)』国内特許庁宛て申請の内容を、別の特許出願申請書も加味して編集しています。

記述を読めば分かりますが、この特許出願申請書の発明案件では「焦点距離:100㎜、開放f値:F2」との想定なので、製品版の「開放f値:F1.8」とは異なります。

従って上の特許出願申請書に掲載されている光学系構成図は「あくまでもF2レベルでの光学設計とその構成」である点に注意が必要ですが、当然ながらこのことに対してのコメントは、ネット上何処を探しても発見できませんでした(笑)

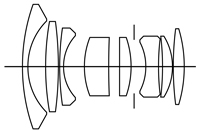

↑上の光学系構成図は、特許出願申請書内掲載図面を当方の手でトレースした光学系構成図 (㊧) に対し、今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い、逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図が㊨です。

特に㊨の光学系構成図は、㊧の特許出願申請書掲載図面をトレースした際の「光学系第1群前玉の円半径」を基準に据えて、同じ比率で描いていますから、明確にこの㊧ vs ㊨での、各群の外径サイズの大きさの違い〜曲率や厚みの変異を観て判別できると思うのです(汗)

このように比較してみると、確かに特許出願申請書内想定では「開放f値:F2」での発明案件だったのが、実際の量産化では設計変更してきて「開放f値:F1.8」として光学系第2群以降を大口径化してきていたのが判明しました (もちろん前玉も設計がまるで違うが)!(驚)

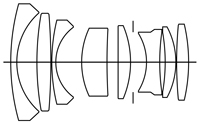

特にこれら8群8枚レトロフォーカス型光学系の中で、最も重要な要素は「基本成分が何なのか???」なのですが、パッと見で分かるのは、光学系第4群が凸平レンズとして語られていることがあるものの、当方が見ると「フローティングシステムに内包されているのに、それはないだろう」とみていたとおり、まるでそのまんまに「凸メニスカスレンズ」だったことです (つま裏面側の中心が僅かに凹んでいる種類)(笑)・・それは実際に取り出した光学系第4群を凝視して、且つ実測して判明した真実でもあります(笑)

光学ガラスレンズ (球面レンズ) のカタチとして言うなら、下の図で言う処の❹ 凸メニスカスレンズ・・ですね(笑)

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学ガラスレンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

・・そして実際に特許出願申請書の記述を読んでみると。

「物界に凸を向けた先頭グループと、その後方にあつて正レンズ、負レンズ及び正レンズの3群より成る中間グループと、核中間グループの後方にあつて中間に絞りを備えた複数のレンズ群より成る後方グループとによりレトロフォーカス型レンズを構成し・・・更に近距離撮影に際して前記中間グループのみを光軸に沿つて絞り位置側に変位せしめるように構成したことを特徴とするレトロフォーカス型レンズ系」との出だして始まります。

一つ注目なのは、この特許出願申請書が提出されたのが1974年8月30日なのに「その記述の日本語文章体裁は、まるで戦前を継承したまま」と言う、いわゆる日本の中央官庁の如く、お役所的な「形式、体裁に溺れたままの世界」である点に・・マジッで嫌気を覚えますッ!(嫌)

・・「あつて」と「っ」ではなく「つ」で表記するところなど信じられません!(嫌)

「せしめる」なんて言う表現も、少なくとも1974年時点ではもう死語ですョねぇ〜???(笑)

この出だし部分でのポイントは、ブルー色文字箇所のとおり「フローティングシステムを内包していることを、ちゃんと記述している」点ですね(笑)

つまり無限遠位置の時に「フローティングシステムたる昇降筒は最も絞り位置から離れている」ことが分かり、それは最近接撮影の時に「絞り位置側に変位せしめる」と語っていることから明らかです。

・・これこそが今回のオーバーホール/修理組立工程での最大のポイントです!(泣)

このように特許出願申請書内の記述に「オーバーホール/修理時の微調整に関する、非常に重要な要素が予め記載されている」ことがリアルな現実に在るのです!(驚)

従って今回のオーバーホール/修理では、先ず第一に「昇降筒 (フローティングシステム内で実際に上下動している光学ガラスレンズ格納筒のこと) 」の位置を担保させつつも、その時の無限遠位置との整合性をチェックする必要が在るのがご理解頂けると思うのです。

・・当方がテキト〜に組み上げているワケではないのです!(笑)

逆に言うなら、どうしてプロの整備者の方々は、根拠になる描写性の担保として特許出願申請書に依拠しないのか・・相当な自信の塊なのです!(笑)

それで「プロの整備者」なのですから「整備者モドキ/整備者崩れ」と卑下される当方などは足元にも及びません(笑)

いずれにしても、必ずしも「特許出願申請書=量産化製品」は成り立ちませんが、その一方でこのように完全解体してみてもなお、その製品設計概念に逸脱を捉えられない場合も・・確かに在るのです!(泣)

さらに今回のこの特許出願申請書の探索で、当方にとり「涙が出るくらい嬉しかった真実!」だった情報がちゃんと記載されていました!(涙)

「一般に、写真用レンズは物体無限遠の場合に最良の収差が得られるように設計されているため、近写時における性能が無限遠の場合に比して劣化してしまうという欠点をもつている。特にレトロフォーカス型のレンズ系においてはその傾向が著しく現れる。そのため、最近に至つて近写に際して絞り近傍のレンズ間隔を変えることにより、その性能の劣化を補償する策が講じられるようになつて来たが、従来の方法では近写時にオーバーに変わる傾向がある像面歪曲をアンダーに引き戻すだけの効果しか得られないというのが普通であつた」と続けています。

まさに目からウロコと言うか、マジッで涙出るくらいに嬉しかったのですが「無限遠位置側に最良の収差補正を狙っている」設計と、ちゃんと告知してくれたのが、この光学設計者「下倉敏子」氏の素晴らしさではないかと、或る意味惚れ込んでしまいました!(汗)

今まで昨年末からさんざん探ってきた、数千の特許出願申請書内記述に、このような『配慮』を一つも発見できなかったのは、本当に忸怩たる思いだったのです(涙)

何故なら、光学設計者にとり、ッんなことは空気よりも当たり前の話なのに、ちゃんと一文を記してくれているところが、まさに下倉氏の『配慮』なのです!(涙)

従って当方が今まで実施してきた「無限遠位置側での描写性の実写確認を以て (解像度確認)、初めて個体別の仕上がり状況に担保を抱ける (納得できる)」との、まるで当方のポリシ~が裏打ちされたことを意味しているのです!(涙)

・・これが嬉しくないワケがありません!!!(涙)

更に何と何と、下倉氏は続けて「近写時の描写性能が無限遠位置側に比べて劣化する」とまて示してくれており(涙)、まさに当方がいつも「無限遠位置での実写確認の次は、必ずミニスタジオで最短撮影距離側でも実写してチェックしている」作業内容に、相通ずる道理を証明してくれたのですッ!!!(涙)

・・凄いと思いまんか???(涙)

皆様はきっと「ッんなの当たり前じゃん!」と言うのでしょうが(汗)、実際に完全解体してしまって組み上げている立場の当方にすれば「藁にもすがる思い」なのが正直なホンネでして(恥)、何某かの『担保』が欲しくて仕方ないのが心の奥底の叫び声だったのです!(涙)

上の記述を咀嚼するなら、無限遠位置側で収差補正を設計していると、最短撮影距離側での補正にも配慮して強化するよう仕向け「絞りユニットの直前でその企図を試みる」のが普通だと指摘しているワケで、これは光学系構成図を頻繁にチェックしている当方にしてみれば、まるで目からウロコの話なのです!(涙)

・・つまり絞りユニットの直前配置の光学ガラスレンズに要注意だッと判明!(驚)

しかもその補正効果が (光学設計によって)「オーバーに変位したのをアンダーに引き戻している」とまで具体的に明示してくれたのが「神様レベル」の話なのです!(祈)

つまり絞りユニットを透過してきて、光軸に交差する入射光の透過光交点は「本来最も高い解像度たるべく位置から、前玉側方向にズレてしまう (ことを指してオーバーと記述している)」為に、光軸との交点 (つまり最もピントが鋭い場所) に対して「アンダーに引き戻す (つまり後玉側方向にワザとズラす/後退させる)」としています(汗)

・・これには注意が必要ですッ!(汗)

一般的にパッと考えると「最もピント面が鋭い場所=光軸 (光学ガラスレンズの中心を通る光線) との交点」との前提に立つと、その交点から後玉側方向を指して「オーバー気味」と受け取りがちですが・・逆です!

光学設計では「交点から物体側 (つまり被写体側方向) を正 (プラス) と捉えオーバーと表現」する為、アンダーとは「交点から像面側 (つまりフィルムや撮像素子面側) 方向が負 (マイナス) になる為、アンダーとの表現に変わる」点に要注意なのです。

従って下倉氏の言い分は「交点から被写体側にズレてしまったのを、像面側に引き戻すアンダーに仕向ける」なのであり、それはまさに今回のモデルの「フローティングシステムの動きそのモノ」なのだと言っているのです。

実際記述の中で「無限遠位置での補正に光学設計した場合、昇降筒の位置は絞りユニットから最も離れている位置に居る」と記述していることから明らかです。

・・こういうのが『配慮』なのですッ!(祈)

そして続く記述の中で「フローティングシステムの素晴らしさ」についても語っており「一般に、レトロフォーカス型レンズ系においては、その広画角を得るためと長いバックフォーカスを得たいがための理由で、レンズ系の先頭部分に負レンズ (凹メニスカスレンズのこと:球面レンズのカタチの❺) を配置する構成をとるのが普通であるが、この負レンズのもつ発散能力は可成り強くする必要があるために、これに起因する軸上色収差外周差の処理を考慮しなければならない。そのため、従来から該負レンズの後方に正レンズを配置して負レンズの発散能力の影響を取除くようにする手法が用いられて来たが、それとても正レンズの屈折力を大きくすれば、それに伴つて各収差に良からぬ影響を与えることになるので、余り大きくすることは許されない」・・と述べています。

つまり前玉に凹メニスカスレンズ (上記球面レンズのカタチのとおり、凹レンズ系は発散作用になり、負レンズにあたる) を配置することでバックフォーカスを稼ぐ、従前のレトロフォーカス型光学系概念を説明しているものの、その影響から発生する軸外収差補正に見合う両凸レンズ (凸レンズ系は正レンズと言う) を第2群に配置してくる一般的光学設計を紹介してくれています(涙)

ここがポイントで、前玉凸メニスカスレンズのマイナス要因を補うつもりで第2群などに「凸レンズ系」を配置してきているのに、逆にその影響が軸外色収差も含めた他の収差にも影響が現れると記述している点です!(驚)

つまりこの一文を咀嚼すると「或る一つの要素に着目して補正を試みる光学設計を執ると、その結果別の要件が生じてしまい、その影響が逆に現れて問題になってくる」と説明してくれているのだと受け取れるのです!(涙)

これが当方が今まで何度も何度も執拗にこのブログで述べてきた、当時の光学設計者の決意「何を活かして、何を捨てるのか、その選択の中で最善を追求していくのが光学設計」を、まるでそのまま説明してくれている内容なのではないかと受け取れたのです!(涙)・・嬉しくないワケがありません!(涙)

すると逆の疑念が湧いてきます。「そうやって (前述のように) 活かす/捨てるをチョイスしていくなら、結果的に100%収差は除去しきれていないことを明かしている、話になってしまうのではないのか???」に到達しますが・・残念ながら、まさにそのとおりなのです(涙)

当方も含め、いつも忘れがちなのですが、オールドレンズの光学設計に於いて、その光学設計の本質は「球面レンズ (最新の非球面レンズ/aspherical lens)」を扱っていると言う事実です(泣)・・球面である以上、或いは仮に近年のaspherical (非球面レンズ) を採り入れた光学ガラスレンズを介在させようとも、この「円半径を基にした球面と言うカタチ」の呪縛からは、決して逃れられないのです!(涙)

従って光学ガラスレンズの円中心を透過する「光軸」をどんなに追求しても、その当該光学ガラスレンズの「周辺域で発生する諸収差」の透過光による影響を「ゼロ」に排除することは、物理的に不可能だと言う避けようがないリアルな現実なのです!(怖)

結果、オールドレンズの光学系に於いては「必ず収差が残ったままに製品化されている」ことを受け入れるしかないのです(泣)

あ~だこ~だ「〇〇レンズが描写性の頂点!」と、如何にも煽って何処ぞのサイトが特定の光学メーカーの、特定モデルだけを指して「描写性の基準」に据えて解説しまくっていますが、光学設計者からみれば (当方からみても)、それとて収差を抱えたままの製品でしかないのです(笑)

問題なのは「何を追求して設計した光学系なのか???」が重要なのであって「それを咀嚼できていないがままに、描写性の基準と宣うても、説得力としての根拠がまるで欠けているまま」だと言うことを、そのサイトは気づいていないのか、或いはワザと故意にそれに触れようとしていないと、当方は受け取っています(笑)・・それッて、とても卑怯な手法だと思いますね(笑)

話を戻して、まさにレトロフォーカス型光学系の設計概念そのモノを、ワザワザ特許出願申請書内の記述で紹介してくれている『配慮の素晴らしさ』であり、マジッで涙が出そうです!(涙)

・・下倉氏、マジッで素敵です!(涙)

要はレトロフォーカス型光学系の真髄は「バックフォーカスを稼ぐ目的」との概念の範疇に留まりながら、それを体現させるのは「前玉の凹メニスカスレンズと、その次に必ず来る両凸レンズの2つでセットになり、互いにバックフォーカスを稼ぐことだけを主体に据えてお互いの収差補正に務めている」との光学設計概念であることを、さらに紐解いて説明してくれてしまったことになるからです!(涙)

・・凄いと思いませんか???(涙)

だからこそレトロフォーカス型光学系の中で「多くの場合、前玉と第2群の2つの光学ガラスレンズは、バックフォーカスを稼ぐ為にだけに居る」ことを決定づけている/証明されたと受け取れるのです。

今回の特許出願申請書の探索で、当方が光学設計者のプロの立場の人から学んだ情報は・・・・、

❶ 光学設計は、先ず無限遠位置側での収差補正を狙う

❷ その一方、最短撮影距離側での収差補正に課題が残る

❸ その企図から絞りユニット直前の光学設計に手を加える

❹ レトロフォーカス型光学系設計の定石は、バックフォーカスを稼ぐ目的の前玉と第2群

❺ その時前玉と第2群の2つで互いに互いの収差補正を行っている

・・と言う5つの要素です!(涙) 今回下倉氏の特許出願申請書を探って、マジッで実利を得た感じです! ありがとう御座いました!(祝)

↑上の一覧は、前述特許出願申請書内に示されていた「実施例1」に関する、光学系各群の諸元値です。

↑上の一覧は、前述特許出願申請書内に示されていた「実施例1」に関する、光学系各群の諸元値です。

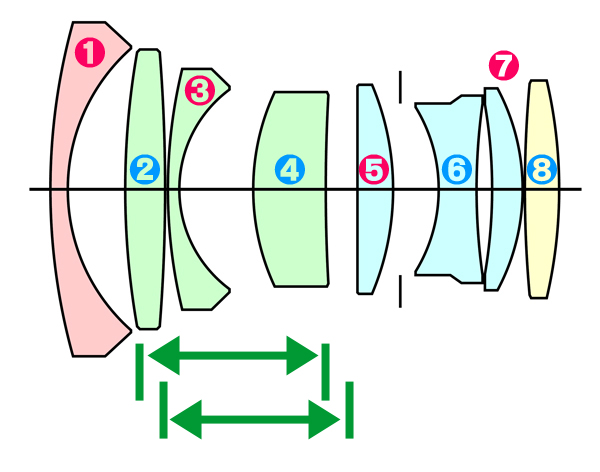

↑一つ前の諸元値を基に光学ガラスレンズカタログから引っ張ってきた硝材 (実際の製品としての光学ガラスレンズの種類) を確定した光学系構成図を上に示しました。

↑一つ前の諸元値を基に光学ガラスレンズカタログから引っ張ってきた硝材 (実際の製品としての光学ガラスレンズの種類) を確定した光学系構成図を上に示しました。

・・下倉氏の記述に倣い光学系各群を色つけしました。

もちろん前述のとおり、特許出願申請書の実施例は「F2」の光学設計であり、一方量産化してきた製品は「F1.8」から、どんなに特許出願申請書内記述の実施例諸元値を当てはめようと試みても「その全ては、あくまでも参考でしかない」ことを前提とすべきです。

8群8枚レトロフォーカス型光学系ですが、その中で 色付した光学系第2群〜第4群までが「フローティングシステム」であり、これら3つの光学ガラスレンズ❷、❸、❹ までが「昇降筒」と呼ぶ格納筒の中にセットされ、しかもヘリコイドオス側の内部で上の光学系構成図に明示したように、グリーン色の矢印て囲った範囲内を移動している・・まさに「フローティングシステム」そのモノなのです。

❺と❻の間に絞り羽根が居る為 (黒色の縦線が絞りユニットの位置) その直前の❺の平凸レンズの前で行ったり来たりするワケですが、それは下倉氏の記述から「無限遠位置の時は❺から最も離れた位置に居る」ことが分かっています。一方最短撮影距離まで距離環を回した時は、勝手に内部で❺の直前まで昇降筒が移動している/直前に来ているのが理解できます。

だからこそ、これらの動きの中で前玉に入射してきた入射光の光路を手繰っていくと、無限遠位置の時に光軸 (各光学ガラスレンズ群の円中心部分) を超える時の交点は、前玉側方向にズレていたのを「昇降筒」を動かすことで「後玉側方向にズレるよう仕向けている」との話がそのまま現れていると理解できるのです。

・・このように具体的にリアルに動きを知れるのって、チョ〜感動です!(笑)

さらに今回の下倉氏の記述には一切ありませんでしたが、当方の妄想として 色付した部分こそが、このモデルの基本成分であり「3群3枚のトリプレット型光学系構成」と捉えており、実際実写してみるとそう言う繊細感を漂わせた「確かにそれこそがいわゆるKONICA製オールドレンズの描写性特徴の一つ」なのですが、より現実味を感じられるところです(汗)

ちなみに基本成分が「3群3枚トリプレット型光学系」としながらも、きっと皆さんは「いや、前玉の向きが反対でしょ???」と指摘するでしょうが(笑)、違います・・その❺の直前が「フローティングシステム」で移動している (光路を変異させている) ことを鑑みれば、必然的に❺に凸平レンズ/両凸レンズを充てがうことができないのです (光路が変位しなければ一般的なトリプレット型に、きっと落ち着くハズ)(笑)

・・光学系構成図ばかり気になり調べまくっていると、いつの間にか身につきました(笑)

逆に言えば、それだけ特許出願申請書内の記述は「道理が通っている」が大前提であり、確かに製品化に合致していないものの、あくまでもその原理 (道理) を導いた存在価値は、非常高いのだと当方的には受け取れるのです(汗)

最後に 色付した後玉❽の存在は、最終的な結像に対する仕上げ的な収差補正を狙った配置ではないかと受け取れます・・単に「焦点距離:28㎜」と開口比「F1.8」との関係性から、辻褄を合わせざるを得なかった最終的な解像度の追求要素とみています (従って基本成分には入らない)。

逆に言うなら、その基本成分の直前でバックフォーカスまで見据えて、下倉氏の記述からも不足だった収差補正を「フローティングシステム」を駆使して設計してきたからこそ「第2群のレトロフォーカス型光学系の要素 (バックフォーカスを稼ぐと言う本来の目的と役目) まで内包させて昇降させている」のが、今回扱ったモデルの大きな特徴だと断言できます!(驚)

このように「レトロフォーカス型光学系の設計概念」の中で、光学系第2群の目的と役目がハッキリしてしまった以上、第2群を包括して「フローティングシステム」を設計してきた点に注目する必要があると当方は考えるのです。

或る意味、確かに当時のKONICAの威信として「焦点距離:28㎜でF1.8をヤルんだ!」と、他の光学メーカーとの特大な差別化に意気揚々だったのだと、その熱の高さに感慨さえ覚えますが、確かにフルサイズで捉えた時の焦点距離:28㎜の対角画角:75.3807°と言う計算値からも、凡そ76°に据えられた対角画角での入射光制御には、相当な課題が課せられていたプレッシャーの中で、果敢に高屈折率を駆使して設計に臨んだ下倉氏の、精神性での強さは、マジッで計り知れないと今回特許出願申請書を探ってみて、オドロキを隠せません!(涙)

何故なら、当方のこのブログ内で先日アップした『♦ オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアに疑問ばかり、ばかり・・』でも詳説したとおり、光学系内で使う光学ガラスレンズの屈折率を高くすればするだけ、その分アッベ数まで上がっていく為、自ら軸外色収差の氾濫を招いてしまったような話になり、その中で的確にフリントガラスを駆使しつつ、低いアッベ数の活用から色収差の補正に効果を出さない限り「F1.8は成し得ない」ことが明白だからです(怖)

つまり自ら厳しくつらい環境に至ることを覚悟しつつも「できるッ!」との確信のもと、このモデルの光学設計に身を投じたことが、ヒシヒシと伝わってくるのです(涙)・・だから下倉氏の精神面の強さの現れだと感嘆しているのです!(涙)

・・それが次に示す光学ガラスレンズの硝材の説明なのです。

なお各光学ガラスレンズの配色は、❶と❸に❺と❼だけがクラウンガラスで、一方❷と❹に❻と❽がフリントガラスです。

《各光学ガラスレンズの硝材と諸元値》

❶ SK5、重クラウンガラス (屈折率:1.589130nd、アッベ数:61.22vd)

❷ SF2、重フリントガラス (屈折率:1.647690nd、アッベ数:33.73vd)

❸ SK5、重クラウンガラス (屈折率:1.589130nd、アッベ数:61.22vd)

❹ LaF02、ランタンフリントガラス (屈折率:1.72000nd、アッベ数:43.61vd)?

❺ LaK8、ランタンクラウンガラス (屈折率:1.71300nd、アッベ数:53.96vd)

❻ SF6、重フリントガラス (屈折率:1.805180nd、アッベ数:25.45vd)

❼ LaK14、ランタンクラウンガラス (屈折率:1.696800nd、アッベ数:55.52vd)

❽ LaSF01、ランタン重フリントガラス (屈折率:1.785900nd、アッベ数:44.17vd)

・・こんな感じです。唯一❹だけが該当するアッベ数の硝材が確定していません (ただし屈折率だけはこれしか該当しない)(汗)

ご覧のように❸だけが屈折率:1.60nd以下と言う、さすがにこの当時1976年時点で捉えても、高屈折率だけに絞って採用した相当な気の入れようではないかと「下倉氏の強気な/攻めの光学設計」に「らしさ」を感じ取ります(汗)

しかもそれは8群の中で実に「半分の4つの群に、ランタン材を含有させて屈折率を10%以上向上させた硝材を積極的に採用している」点を以て、尋常ならぬ気概を感じ得ます(驚)

・・しかも後玉すら高屈折率と低アッベ数の組み合わせで仕上げている始末(驚)

逆に言うなら、このような攻めに出た積極的な光学設計は、必然的に「高コスト化」に到達せざるを得ず、如何に当時のKONICA自体が、まさにこのモデルに威信をかけて臨んでいたのかが窺われるのではないでしょうか・・(汗)

確かに僅か5,000台しか製産されなかったモデルではありますが、おそらく当のKONICAの本質的な問題は別の処に在り「むしろ光学設計は犠牲者の立場だった」と言うのが当方の受け取りなのです(汗)

それは残念ながら「当時の時代の潮の流れに身を任せられなかった製品設計の辛辣さ」だと、当方はとても強く、本当に強く思ふのです(涙)

それは冒頭で述べてきた「フローティングシステム」の製品設計概念の拙さも然り、或いはそもそも絞り環の機構部に「ネジ山が介在する製品設計を頑なに継承し続けた意義」すら、当時の他社光学メーカーの製品設計を視れば、いくらでも挑戦して行けたハズの気概すら感じられず (どうしてネジ山を介在させることにこだわったのかさえ、当方は次に説明するように掴んでいます) 合わせて回転駆動系の製品設計の「鋼球ボールをひたすらに多数使い続けると言う古すぎる考え方」などなど、おそらく当時のKONICAには「設計技師の圧倒的に権威的な社内認識・・ひいては社内風土」が充満し尽くしていたからこその衰退を辿ったのではないかと強く印象を受けるのです(涙)

前述の「絞り環にネジ山を介在させ続けた唯一の国内光学メーカー」たる汚名の根拠は(汗)、何を隠そう「絞り環の両サイドを使い、鋼球ボール1個による半段絞りによる厳格さの追求」に端を発し (後の後期型では一段絞りに変わるものの)、問題だったのは「その製品設計に物申せる人材が社内に居なかったこと」こそが、KONICA衰退の社内風土、ひいては企業風土であり、まさに消滅していく宿命を自ら抱え込んでしまった経営者の不始末としか言いようがないのです(涙)

それは、果敢に新しい発想や着想のもと光学設計に挑んでいく下倉氏のような光学設計が居るのに、それを活かしきれなかった製品設計者の拙さと、その製品設計者が居座る風土に甘んじてしまった経営者の大きな落ち度/不始末だと思うのです。ハッキリ言ってしまいますが、製品設計者の設計概念があまりにも周囲の競合他社と乖離しすぎていたことが、結果的に製品の市場での受け入れを限定させていった最大の要因だったのではないかと、今でも強く印象しており、誰が音頭を取っていたのか知りませんが(泣)、マジッで罪深いと思ってしまいます(涙)

例えば今ドキのKONICA製品の市場流通価格帯を追っていても、今も昔もまるで変わっていない点からして「残念ながら、製品の使用感に顧客は一切靡かなかった」ことが現れており、いにしえの歴史を有する企業であったが故に、もっともっと風通しが良くて柔軟に対応できる風土を持つ企業に成長していれば、きっとまた違った結果 (製品) が残せていたのではないかと思ふのです(涙)

逆に言うなら、下倉氏が仕上げた光学設計の描写性には、何処か「優しさ」が感じられ、旧西ドイツのCarl Zeissに見られる「カチッとした繊細感」とはまた一種異なる「ふわぁ〜ッとした優しさ」が必ず下倉氏が手掛けたモデルには一貫して確認でき、敢えてフレアを完全除去しなかった下倉氏の下心が隠れているように感じられて、未だに涙を誘うのです!(涙)

特に巷で「迷光!迷光!」と大騒ぎしている人達/勢力からみれば、このような描写性は「まるで駄目玉」にしか結論しないのでしょうが(笑)、当方から観れば「むしろ光路内でのフレアーを、描写の性格付けの一つの要素として活用してしまった」下倉氏の「大胆不敵、且つ計算し尽くされた個性の植え付け」としか捉えようがないくらいに、上に示した積極的な高屈折率の光学ガラスレンズの活用手法には、何某かの「企み」を感じずには居れないのです(汗)

・・哀しいかな、下倉氏の果敢な挑戦は、結果的に市場の限定的受け入れしか招かなかった。

然し、仮にそうなのだとしても、下倉氏は本当に凄い人だったのだと、未だに底辺を浚い続けるKONICA製オールドレンズ達のその写りの素晴らしさに感銘しきりなのですが、本当はもっともっと海外の名だたる銘玉に比しても「優しさの表現性では唯一無二の存在」との勲章を与えたいくらいの気持ちです!(涙)

とかく皆さんは、二言目には「解像感!解像感!」と指摘しますが、そのピント面の解像感の「すぐ周りに居るのは、いったい何なのか???」について、もっとよ〜く考えるべきだと思います。それこそがオールドレンズに魅力を抱く人達の「今ドキのデジタルなレンズには無い魅力」とコトバでは言いながら、実のところ追求しているのは解像度だったりして・・辻褄、合っていませんョね???と言いたいのです(笑)

あくまでも都市伝説的にしか考えられませんが、もしも仮に下倉氏の真の企みが「優しさ感=フレアの活用」だったとしたら、それは製品化云々の話や、市場ウケの話以前に「大成功してしまっていた、或る光学設計者の或る企み」ではなかったのかと、当時のKONICA製オールドレンズ達の写りを追っていて・・思い込んでしまうのは当方だけなのでしょうか(汗)

このような素性から敢えて指摘するなら (写真スキルまるで皆無な当方が、精一杯の想いを込めて敢えて指摘するなら)(笑)、むしろ「撮られることに魅力を覚える被写体の人 (女性でも男性でもどちらでも良い) に、ググ〜ッと寄ってしまってポートレート撮影してしまう」なんて言う使い方だって、このモデルにとても適しているのではないでしょうか。そこまで近接するので「或る意味ポートレート撮影と言いながら、パーツ撮影の如く、表情の一部分しか写せていない画角でも完成してしまう作品」としてのポートレートレンズ的な使い方です・・だからこそ広角レンズ域を使い、且つ最短撮影距離:18cmを最大限に活用する使い方こそが、このモデルには可能だと思うのです!(泣) そう言うのが「優しさを武器たとした下倉氏の企み」だとしたら・・メチャクチャ凄いと思いませんか???(笑)

対角画角:76°と言う広角域で、且つ非常に薄い被写界深度を特徴に据えながらも「ピント面はあくまでもカリカリに鋭い」くせに、そこに即座に「優しさ」まで同居している写りとは、決して商品撮影だけに特化した特典であるべきではないと思うのです(汗) 人の表情に使ってこそ、今ドキの市場に今一度「KONICA」の銘を轟かせる機会にすら、なり得ると感極まっていますね(笑)

・・マジッで凄いモデルです!(驚)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

なお上の各群の構成光学ガラスレンズ羅列には2つの数値が述べられていますが、左側の小数点6桁の数値は「ナトリウムd線に基づく屈折率」を表し、一方右側の数値が「同アッベ数」です。

この屈折率の単位に使う「n(d)」はナトリウム原子の発光スペクトルに視られる強い二重線を指し、その波長の短いほうを「D1線 (589.6nm)」波長の長いほうを「D2線 (589.0nm)」と呼び、共に「D線」として使います。そして屈折率は「光の進み易さを示す値」を意味し、真空中を透過する時の入射光速度 (c) を物質媒体を介在させた時の速度 (v) で除算した値 (n) を示します・・n=c/v。結果、真空中を進む光速は「1」を執り、屈折率が高い媒体中では遅くなり、屈折率が低い媒体中では速くなります。屈折率が変化する媒体を透過する際は、光は波長に従い曲がったり (屈折) 或いは反射して別れていったり (分散) というふるまいをします。

またアッベ数は、光の波長ごとに異なる屈折率の変位を示し、光学硝子材に拠る分散度合いを示す分散率の逆数でもあります。

◉ アッベ数 (単位:v)

入射光の波長に対する屈折率の変位を示し、光学硝子の色分散性を表す性質を意味します。

このことからアッベ数が高い数値の場合、色分散が低くなり色収差の発生が少なくなると言えます。また屈折率が高いほど球面収差の発生量が低減されるものの、その反面光学硝子材の内部を透過していく光の速度は低くなります (屈折率が低いほど透過速度が速い)。

このような関係性を考慮し光学系内に使う光学硝子材の種別をチョイスしいくのが、光学設計者の一つの仕事内容です。

色付の光学硝子材はクラウンガラスを意味し、 色付の光学硝子材がフリントガラスです。これら硝子材の種別をサクッと述べると「ソーダガラスの分類:クラウンガラス」であり「鉛ガラス:フリントガラス」とも言え、アッベ数50〜55 (v) 以上をクラウンガラス、以下をフリントガラスと呼びます。

ソーダガラスの一例は窓ガラスとも指摘でき、一方で鉛ガラスの例は食器のカットグラスなどが良い例でしょうか。

特にフラウンホーファーレンズとして本当は有名だったハズの、光が光学ガラスレンズを透過していく際に生ずる色ズレに対する「色消し効果」は「クラウンガラスとしての凸レンズ系 (両凸レンズ/凸平レンズ/凸メニスカスレンズ)」と「フリントガラスとしての凹レンズ系 (両凹レンズ

/凹平レンズ/凹メニスカスレンズ)」を互いに接着することで、入射光透過時の屈折率を活用し

その際の光の分散性を根拠に具体的な入射光の波長制御を行う光学技術です。

この硝子種別の説明をするなら「La:ランタン材含有光学ガラスレンズ」を意味し、且つ「Ba:バリウム材含有光学ガラスレンズ」に「S:重」になり鉛の含有率に偏向性を与えた (要は極端に多く含有したり減らしたり) 光学硝子種別を意味します。また「F:フリントガラス」或いはその対極に位置する「K:クラウンガラス」との見方になります (あくまでも一般的な捉え方)(汗)

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

しかしご覧のように相当な数の「環/リング/輪っか」の集合体で、並びきりません(笑)・・これは100%の完全解体の結果でもあります(汗)

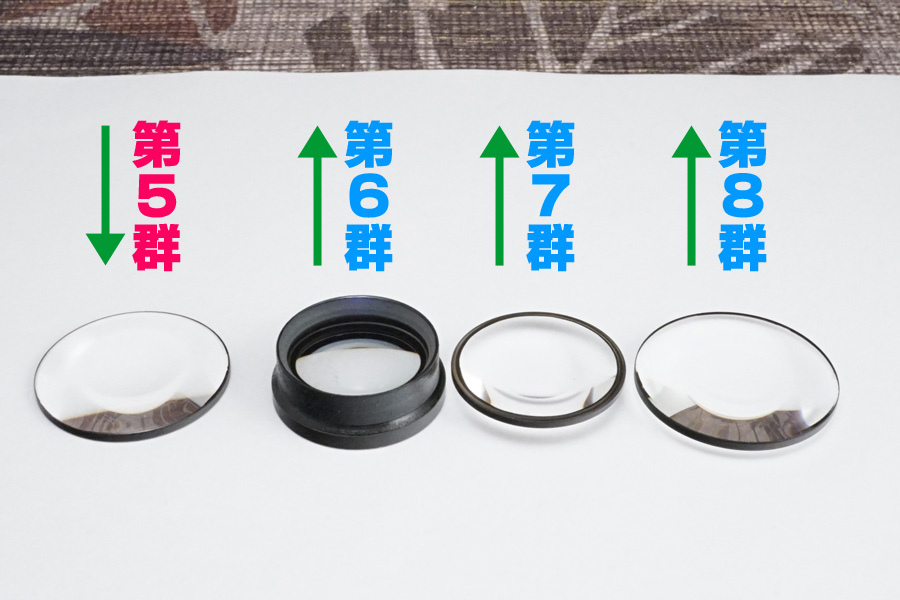

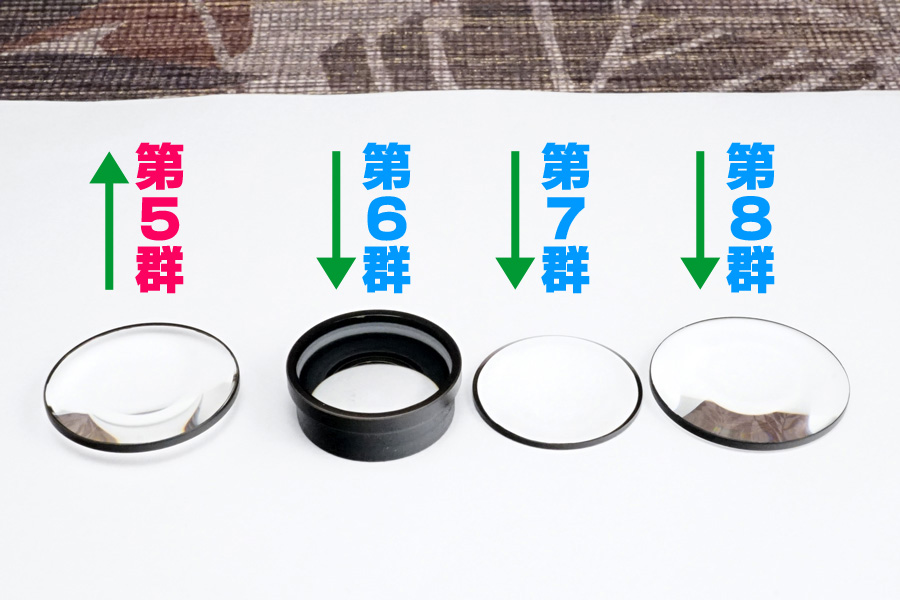

↑いつものように取り出した光学系を『証拠』として順に並べて拡大撮影します。赤色文字表記を光学系前群とし、グリーン色文字を「フローティングシステム内の昇降筒に格納される群」としています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は前玉の露出面側方向に一致します。

↑いつものように取り出した光学系を『証拠』として順に並べて拡大撮影します。赤色文字表記を光学系前群とし、グリーン色文字を「フローティングシステム内の昇降筒に格納される群」としています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は前玉の露出面側方向に一致します。

今回は敢えて白紙の上に並べて「各群の光学ガラスレンズのコバ端着色が施されている状況」を見て頂きたいと思います。これらのコバ端着色は「全て溶剤で一切溶けない」為、製産時点を維持できていると推察します。

↑今度は同じ群をそのままヒックリ返して裏面側を写しています。

↑今度は同じ群をそのままヒックリ返して裏面側を写しています。

↑左端の光学系第5群だけが前群側に含まれますが、前述の「昇降筒には入らない」次第です。同様光学系後群側をブルー色文字で表記しており、グリーン色の矢印が指し示している方向が前玉の露出面側方向を意味します。

↑左端の光学系第5群だけが前群側に含まれますが、前述の「昇降筒には入らない」次第です。同様光学系後群側をブルー色文字で表記しており、グリーン色の矢印が指し示している方向が前玉の露出面側方向を意味します。

↑これら8群8枚の光学ガラスレンズ群の中でとてもオモシロイと思ったのが、光学系第6群の上の写真です。ご覧のように光学ガラスレンズのコバ端着色が施されているものの、他の群や場所と比較して「白く内面反射が残ったまま」に仕上げられている点です。

↑これら8群8枚の光学ガラスレンズ群の中でとてもオモシロイと思ったのが、光学系第6群の上の写真です。ご覧のように光学ガラスレンズのコバ端着色が施されているものの、他の群や場所と比較して「白く内面反射が残ったまま」に仕上げられている点です。

製産時点を維持していると推測できますが、どうして白いままなのでしょうか???(笑)

こういうのを見ると「迷光!迷光!」といつも大騒ぎしている人達/勢力にしてみれば、もぅこれだけでこのモデルの評価がガタ堕ちです(笑)・・きっと下倉氏の評価すら同じようにガタ落ちになのでしょう(笑)

光学系内を透過していく入射光の「相互干渉」と言う原理に照らした時、下倉氏にとり、この光学系第6群の役目の中ではこのコバ端に反射してくる迷光などは眼中にないことを意味しています。

・・それは特許出願申請書内の「略平行光束」のコトバに現れています。

つまり冒頭で説明してきたように「無限遠位置側で収差補正を狙えば近写時にオーバー気味になる (つまり被写体方向にズレてしまう)」点を「フローティングシステム」を実装させて絞りユニットの直前第5群側に近接させることで、最短撮影距離位置での解像度を担保させてきた概念からすれば「本発明が、近写に際して中間グループを (つまり昇降筒に格納される光学系第2群〜第4群までの3つの群) 絞り位置側に変位させるという条件を設定したのは、このためである。この場合、中間グループと後方グループとの間隔は縮まることになるが、その間の光束が略平行光束に近い関係で、他の収差の変動には殆ど影響を与えることがない」と語っています。

つまりちゃんと上の写真の根拠が既に特許出願申請書時点で明記されていることを、当方は語っているのです!

「略平行光束」に近い関係であれば、他の諸収差に影響を来さないとまで明言しています。

◉略平行光束

光学系内を透過していく入射光が、ほぼ互いに平行に進んでいく状況にあることを指す。

従って特に今回のモデルに関してのみと付け加えるべきですが、こと光学系第6群の「このカタチに研削してきた光学ガラスレンズにとり、フローティングシステムを経て透過してきた入射光は、ほほ略平行光束に近い状況にある」と述べていると受け取れるのです。

逆に言うなら、それほど「フローティングシステム」を透過して、且つ絞りユニットすら超えてきた入射光は「相互干渉」の餌食になることを脅威として捉える必要がないことを示していると言えるのです (冒頭解説のとおり、これは決して収差が全て補正されたことを表していないので要注意です)。

もっと正確に指摘するなら、もちろん「相互干渉」はこの光学系第6群内部も発生していますが、その光量と透過していく入射光とを比べた時、とるに足らない定量でしかないと語っているのだと考えられるのです。

・・それがこの白く反射している内面反射の根拠だと理解できるのです!

如何ですか??? たかが特許出願申請書かも知れませんが、このように記述する光学設計者の性格によっては「ちゃんとその根拠まで配慮して記してくれている」ことを、もっと知るべきだと今回の探索でとても強く本当に強く感じ入りました!(涙)

・・下倉技師、本当にありがとう御座います!(涙)

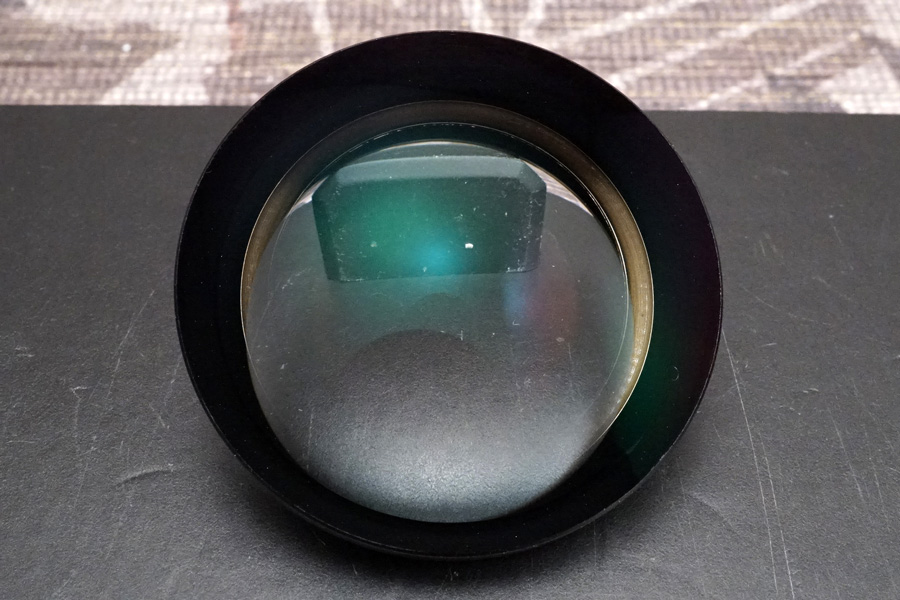

↑同じ光学系第6群ですが、ヒックリ返して絞りユニット側方向から見えている状況を撮影しました。コバ端が白く反射しているのが明白です。

↑同じ光学系第6群ですが、ヒックリ返して絞りユニット側方向から見えている状況を撮影しました。コバ端が白く反射しているのが明白です。

・・きっと「迷光!迷光!」大騒ぎ派の人達/勢力は、マジッで大騒ぎです!(笑)

逆に言うなら、そのように大騒ぎしていること自体が「光学としての学問で捉えた時、まるで無意味」だと言っているようなもので、マジッで笑えます!(笑) むしろ「メタリックグレーの絞り羽根での反射」について、もっと大騒ぎしてほしいくらいです!(笑)

↑ここから3枚の写真を載せていきますが、光学系第1群前玉の露出面側方向からの撮影です。まずは真正面から撮った写真で「露出面側に施されているグリーン色の光彩の蒸着コーティング層」の反射が分かります。微かに見えているパープルな光彩は裏面側の蒸着コーティング層の反射です。

↑ここから3枚の写真を載せていきますが、光学系第1群前玉の露出面側方向からの撮影です。まずは真正面から撮った写真で「露出面側に施されているグリーン色の光彩の蒸着コーティング層」の反射が分かります。微かに見えているパープルな光彩は裏面側の蒸着コーティング層の反射です。

↑僅かに斜め方向から撮影してみました (同じ露出面側を撮っています)。グリーン色の光彩に混じって、パープルな光彩が増えてきましたが、それはこの前玉の中心領域からの反射が多くなっています!(驚)

↑僅かに斜め方向から撮影してみました (同じ露出面側を撮っています)。グリーン色の光彩に混じって、パープルな光彩が増えてきましたが、それはこの前玉の中心領域からの反射が多くなっています!(驚)

↑同じように光学系第1群前玉を正面から撮っていますが、今度は裏面側です。裏面側なので被せられている蒸着コーティング層が放つ光彩はパープルアンバーです。ところがご覧のようにほぼ正面方向から撮っているのに「グリーン色の光彩がまだ中心部分に映る」状況なのです。

↑同じように光学系第1群前玉を正面から撮っていますが、今度は裏面側です。裏面側なので被せられている蒸着コーティング層が放つ光彩はパープルアンバーです。ところがご覧のようにほぼ正面方向から撮っているのに「グリーン色の光彩がまだ中心部分に映る」状況なのです。

↑その前玉裏面側を寝かせて真横から撮影しました。グリーン色の光彩は消えてひたすらにパープルアンバーです!

↑その前玉裏面側を寝かせて真横から撮影しました。グリーン色の光彩は消えてひたすらにパープルアンバーです!

どちらかと言うと、この裏面側に被せられている蒸着コーティング層が放つ光彩は「レッドパープル」だと思います。

このように人は自分の眼で見て初めて光を捉えることができますが「それは全てが反射」です! そして実際に被せている蒸着コーティング層の資料 (ここで言う資料とは蒸着に使っている鉱物のことを指す) は間違いなくそれぞれの光彩を放つように設計されているものの「その反射光を観ている人の目の角度の相違から屈折が起きて波長の変化が生じているから、異なる色合いに見えている」原理であることを、当方は先日凡そ6ヶ月間の時間を費やして研究を重ねた『♦ 補足解説:オールドレンズの光学系に対するまるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』に解説を試みました。

おかげで当方は今現在、ようやくこれら蒸着コーティング層が放つ光彩の違いに納得を得ており、ひいて言えば「光学ガラスレンズに生ずるキズやヘアラインキズ、或いは蒸着コーティング層の剥がれについても学びを得た」為、本当に今さらながらですが、このように直視して捉えることができるようになりました(汗)

・・14年間も経って、今頃理解している始末です!!!(恥)

それ故「迷光!迷光!」と大騒ぎしている人達/勢力が、どれほど無意味なことで大騒ぎしているのかすら理解できましたし(笑)、光学設計が異なる「前期型/後期型」の別を無視してまでコントラスト低下で「反射防止黒色塗料」の効果を述べまくる、一部サイト/勢力の人達を、まるで恥ずかしい行為だと今は感じられるようになりました!(笑)

そこまで大騒ぎするなら、光学設計技師にちゃんと意見をぶつけたらどうなのかと思いますね!(笑) それもしないで騒ぐだけ騒いで人を煽って・・まるで人間性を疑います!(笑)

むしろ今回のモデルのこの下倉氏が述べた「略平行光束」の一文を、いったいどのように「迷光!迷光!」と大騒ぎする人達/勢力は解説できるのか、問い正したいくらいですね(笑)

・・そうやって騒いでいる貴方達の着目に、まるで根拠が無いのですョ!(笑) 恥ずかしい。

それでこの3枚の写真から明らかになったのは「前玉の露出面側で、グリーン色に反射して入射光の透過に非がっていたハズのグリーン色の光成分は、何とその真裏の裏面側でもちゃんと透過している」事実なのです!(笑)

これが当方がブログで補足解説した中で明白になった「反射している光彩の透過率が低下しても、相対的な入射光の透過率は相互干渉 (多光束干渉) から向上し、そのグリーン色の光成分すら97%弱の透過率を維持できている検証を確認した」事実を以て、オールドレンズ前玉側から光に翳して反射させた時に見えている光彩は、その放つ光彩の色成分も含め全体に影響を及ぼす原理としてちゃんと確立されていることを理解しました。

・・それがパープルアンバーやグリーンにレッド、プルシアンブル〜の正体なのです!(驚)

入射光が蒸着コーティング層を透過して光学ガラスレンズ群を進む時、その光学系の光学設計にどのような味付けを行ったのか、その真価がまさに撮影される写真の描写性に現れる「その入射光制御の成分コントロールの範疇に入る、非常に細かい光学設計」こそが蒸着コーティング層が放つ光彩なのだと理解できました(涙)

その意味で、パープルやアンバー、レッドやプルシアンブル〜、そしてそこに自らの存在を誇張するが如くグリーン色の光彩に、そのモデルの可視光域の中での「発色性に関するコントロール」ひいては個性の与え方が判別できることを学びました(涙)

もちろん一にも二にも三にも重要、且つそれらを決定づけるモノは「光学設計」であることは、何ものにも代えがたい間違いのない真実であるものの、そこに裏方的に、暗黙の裏打ちを与えている存在なのが「蒸着コーティング層の設計」なのだと、初めて学んだと言っているのです!(涙)

或る意味「光学設計」は特許出願申請書で告知しようとも、或いはもっと本質的に「バラしてしまえば全てが露になる」ものの、実はそれら各群の光学ガラスレンズに蒸着してある蒸着コーティング層に関する一次資料は、ほぼ皆無に近いレベルに「企業秘密」であることすら・・学びを得たのです!(驚)

おそらく光学設計者とは別に、蒸着コーティング層の設計を専門にする設計技師が居るのだと思いますが、世にその名を知らしめていません(汗)・・仮に学んだ内容から最終的に28種類、或いはもっと突き詰めて19種類の資料 (ここで言う資料とは蒸着に使う鉱物のことを指す) との組み合わせて、且つ多くの場合で光学ガラスレンズの露出表面には「フッ化マグネシウム (MgF2)」を蒸着すると分かったものの、その次に蒸着する資料は依然として「???」に隠され続けている始末で、特にグリーン色の光彩を放つ資料として最もポピュラーな存在は「ZrO2 (二酸化ジルコニウム/俗称ジルコニア)」であることまで掴みましたが、まだまだその探求は道半ばと言ったところです(泣)

すると、いったいこの何処に「迷光!迷光!」で騒ぐ要素が重要になると言い切れるのでしょうか???(笑) そしてそれを当てにして「反射防止黒色塗料」を塗りまくった整備を未だに続けているプロのカメラ店様や修理専門会社様などの存在とは「そのような整備は、まるで外面の良さだけを追求している話で、それに踊らされている顧客も顧客」だと・・当方は口を酸っぱくして語っているのです!(笑)

・・伝われば良いのですが(汗)

少なくとも今までの14年間に扱ってきた3,512本のオールドレンズ達に触れ、過去メンテナンス時に着色しまくっていた「反射防止黒色塗料」を完全除去すれば、たったそれだけであからさまに「ピント面の鋭さ感が改善」できた点・・それは当然ながら電子検査機械設備を介していない、あくまでもファインダーに映るピーキング反応の相違だけの根拠ですが・・或いは「絞り羽根開閉異常」や操作性の瑕疵など、凡そ過去メンテナンス時に「ごまかしの整備」で仕上げられてきた各構成パーツの恣意的な変形は、経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビを完全除去するだけで、製産時点を示す「本来在るべき姿」として仕上がることすら、3,512本なりに実証してきた当方からすれば、まるで真逆の嗜好に皆様は向かっているとしか受け取られず、それでどうしてその写り具合にあ~だこ~だ因縁つけるのか、マジッでよく分かっていませんね!(笑)

・・それが当方の皆様に対する、まるで素直で正直な思いです(汗)

↑当初腹した直後に取り出したヘリコイド群と基台の差写真です。赤色矢印で指し示している箇所には「白色系グリース」が残っており、だいぶ経年劣化進行に伴い潤滑成分が相当なレベルで低下してしまっている状況です。

↑当初腹した直後に取り出したヘリコイド群と基台の差写真です。赤色矢印で指し示している箇所には「白色系グリース」が残っており、だいぶ経年劣化進行に伴い潤滑成分が相当なレベルで低下してしまっている状況です。

ところがそこに今度はグリーン色の矢印で指し示している箇所のように「潤滑油」が注入されてしまいました(汗) さらに「フローティングシステム」の「昇降筒」のネジ山には「ウレアグリース」(ブルー色の矢印) が振られています(汗)

・・つまり3種類のグリースが介在していた個体だったのが判明しました(汗)

もちろんバラす前段階の距離環の操作性は、まさに酷い操作環のレベルだったことは、ご依頼者様が一番よくご存知です。

↑過去メンテナンス時の整備者が「ドシロウト」ではなく「プロの整備者」だったことを示す『証拠』として撮影した、絞りユニット内部にセットされる捻りバネですが、赤色矢印で指し示している箇所を強制的に曲げて「反発力を増強させている、ごまかしの整備を施した」ことが白日の下に晒されています(笑)

↑過去メンテナンス時の整備者が「ドシロウト」ではなく「プロの整備者」だったことを示す『証拠』として撮影した、絞りユニット内部にセットされる捻りバネですが、赤色矢印で指し示している箇所を強制的に曲げて「反発力を増強させている、ごまかしの整備を施した」ことが白日の下に晒されています(笑)

このように当方がチェックすれば、全ての「ごまかしの整備」がモロバレします!(笑)

本来、この捻りバネの線径は非常細いので「捻りバネとしての反発力はたかが知れている」のに、それを全く理解していないバカな整備者の仕業です(笑)

・・そのバカさ加減は、この後の工程で出てきます(笑)

↑ここからは完全解体した各構成パーツに対し、当方の手による『磨き研磨』を施した上で、オーバーホールの組立工程へと進んでいきます。上の写真はこのモデの絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。

↑ここからは完全解体した各構成パーツに対し、当方の手による『磨き研磨』を施した上で、オーバーホールの組立工程へと進んでいきます。上の写真はこのモデの絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。

一般的なオールドレンズの鏡筒に比べたら、圧倒的に小さく薄くてコンパクトな鏡筒のサイズです(笑)

↑一方、こちらはヘリコイドオス側の筒 (㊧) と「昇降筒 (㊨)」ですが、㊧のヘリコイドオス側が濃い緑色にメッキ加工されているのに対し「昇降筒」側はアルミ合金材の平滑アルマイト仕上げなのが分かります。

↑一方、こちらはヘリコイドオス側の筒 (㊧) と「昇降筒 (㊨)」ですが、㊧のヘリコイドオス側が濃い緑色にメッキ加工されているのに対し「昇降筒」側はアルミ合金材の平滑アルマイト仕上げなのが分かります。

・・いったいどうしてピッカピカに輝くアルミ合金材のままなのでしょうか???(笑)

↑イメージとして、実際にこれら3つの構成パーツがどのように関係するのかを示しています。鏡筒も「昇降筒」も共にヘリコイドオス側の筒の内部にセットされる製品設計です (赤色矢印)。

↑イメージとして、実際にこれら3つの構成パーツがどのように関係するのかを示しています。鏡筒も「昇降筒」も共にヘリコイドオス側の筒の内部にセットされる製品設計です (赤色矢印)。

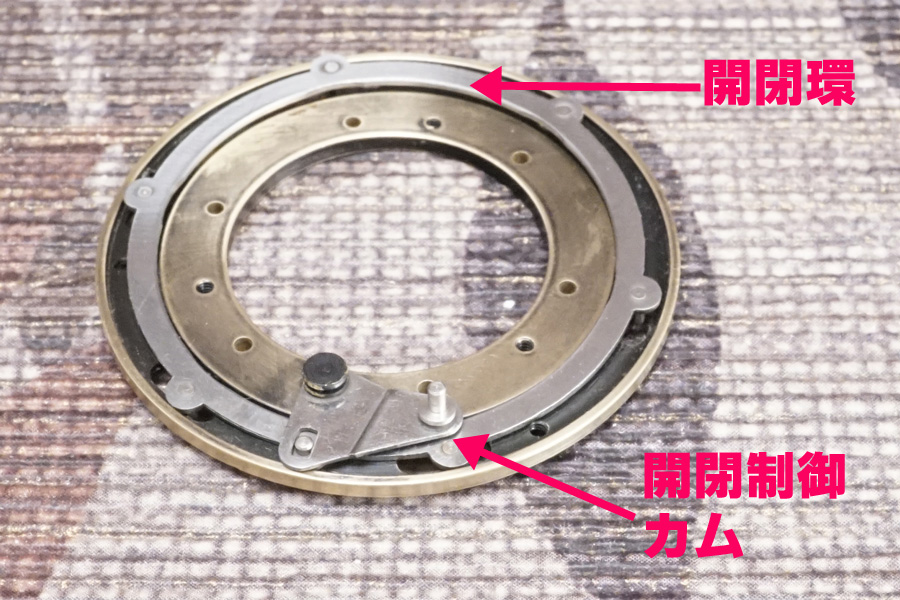

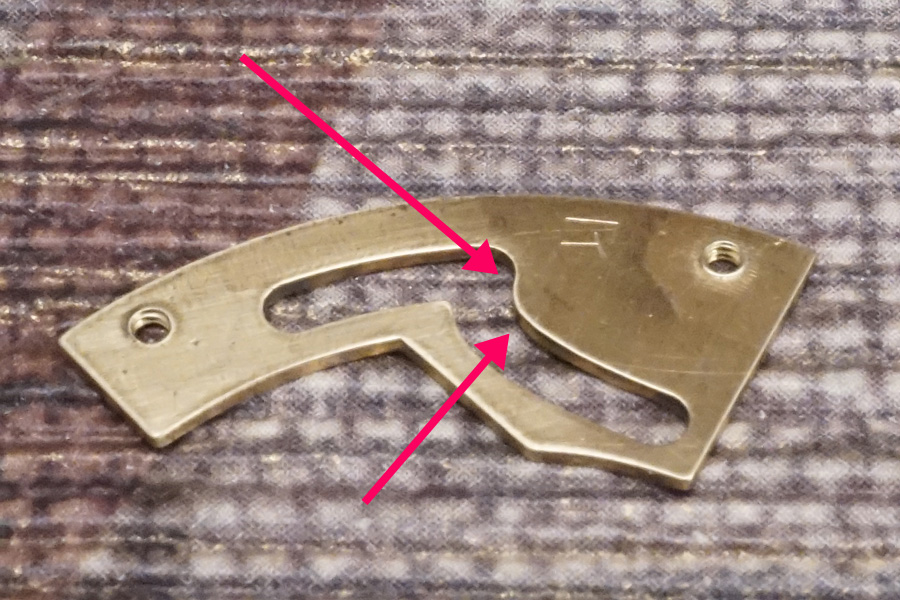

↑上の写真は絞りユニットのベース環です。ベース環に「開閉環」が既に入っており、さらに「開閉制御カム」と言う三角形状のパーツが互いを跨いでいるのが分かります。このカムが操作されることで「開閉環」が回る、或いは「開閉環」が回る時、このカムが移動します。

↑上の写真は絞りユニットのベース環です。ベース環に「開閉環」が既に入っており、さらに「開閉制御カム」と言う三角形状のパーツが互いを跨いでいるのが分かります。このカムが操作されることで「開閉環」が回る、或いは「開閉環」が回る時、このカムが移動します。

・・意外とこの動きをまるで理解していない整備者が多いのが、リアルな現実だったりです!(笑)

もっと言うなら、これらの構成パーツは「黄銅材」に「アルミ合金材」そして「ステンレス材」と言う3種類の金属材を敢えて使って製品設計している意義すら、まるで理解さてれいません(笑)

・・それでもプロの整備者なのですッ!(笑)

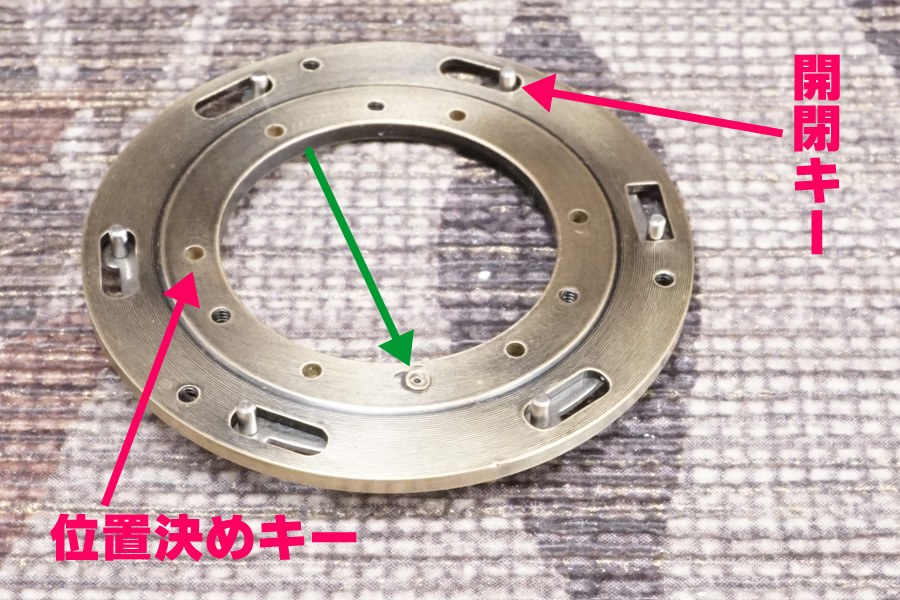

↑絞りユニットをヒックリ返して反対側を撮影しています。反対側には明確に「位置決めキー」の穴が確認でき、一方アルミ合金材の「開閉環」から飛び出てきている「開閉キー」も見えています。グリーン色の矢印で指し示している箇所は前述カムの軸部分です。

↑絞りユニットをヒックリ返して反対側を撮影しています。反対側には明確に「位置決めキー」の穴が確認でき、一方アルミ合金材の「開閉環」から飛び出てきている「開閉キー」も見えています。グリーン色の矢印で指し示している箇所は前述カムの軸部分です。

当初バラした直後、取り出したこの絞りユニットは、経年劣化進行に伴い酸化/腐食/錆びにより「焦げ茶色に変質」していたので、ちゃんと『磨き研磨』してあげれば、このように平滑性を取り戻せます。

❶ 絞り羽根保護用メクラ環

❷ 絞りユニット (複合品)

❸ 開閉環止め

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

↑6枚の絞り羽根を組み付けて絞りユニットを完成させたところです。赤色矢印で指し示している箇所に問題の「捻りバネ」が写っています。ちょうど赤色矢印で指し示している箇所が当初バラした直後に取り出した際「強制的に曲げられていた場所」になりますが、当方の手により本来の製産時点の形状に戻しています(泣)

↑6枚の絞り羽根を組み付けて絞りユニットを完成させたところです。赤色矢印で指し示している箇所に問題の「捻りバネ」が写っています。ちょうど赤色矢印で指し示している箇所が当初バラした直後に取り出した際「強制的に曲げられていた場所」になりますが、当方の手により本来の製産時点の形状に戻しています(泣)

そもそもこのように非常に弱いチカラしか与えない「捻りバネ」なのに、このチカラによって「絞り羽根を開閉動作をさせている」と考えたからこそ、過去メンテナンス時の整備者はこの「捻りバネ」の一部を曲げて反発力を増強させています。

実は「捻りバネ」に対するそういう処置は本当に数多く目撃されており、凡そ「プロの整備者」の仕業でしかありませんが(笑)、どうして製産時点のカタチからまるで逸脱するカタチへと強制的に変形させなければイケナイのでしょうか???

逆に言うなら、その強制的に曲げられてしまった変形したパーツを元通りに製産時点のカタチに戻す作業を強いられているのは・・当方だったりします(泣)

いえ、もっと言うなら、ちゃんと経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びさえ除去してあげれば「これら変形させられてしまったバネ材は、本来のカタチに戻っても十分効力を発揮できている」ことを知るべきですね!(怒)

いったい勝手に安直に強制的に曲げてしまう処置が「プロの整備者」としての権威に、どのように信用/信頼として示されていると言うのでしょうか???(笑)

・・マジッでこういう「ごまかしの整備」って、笑えます(笑)

こういう所為が勝手に知らないところで処置されているのが、プロのカメラ店様の店頭に並ぶガラスケースに整然と並べられているオールドレンズ達なのです(笑) しかもそれを皆さんは喜んで高い価格で買っていかれます(笑)

こういう実情から、近年は海外オークションebayで「MINT!」を謳った個体を買ってきて、当方宛てオーバーホール/修理ご依頼される方が増えつつあります(笑) それはそれで当方の (前述のような) 言い分が広まってきている左証と受け取れるので、大変喜ばしいことですが、さすがに海外オークションebayで流れているオールドレンズ達の素の状況とは、リアルな現実はなかなかにハードだったりします(汗)

従ってそこから、いくら完全解体するにしても「本来在るべき姿」に仕上げていく作業と言うのは、皆様の期待値が大きいだけになかなかですが(笑)、それはそれ、ちゃんとご期待にお応えできるよう研鑽を積んできたつもりでも居ます(恥)

それこそが『人情』なのであって、お店に並んでいる得体の知れない整備で仕上がった割高な個体を買い入れるより「むしろ納得できる仕上がりにお金を注ぎ込む」人が増えてきているワケで、真に道理が通るお話しでもあります(笑)

従って当方の使命は、そのような極々一握りの僅かな人数でしかない希少な嗜好の方々のご期待に・・ひたすらにお応えするだけです!(泣)・・引退するまでの時間、仕上げられるオールドレンズの本数は微々たるものですが(汗)、きっと撮影に没頭してしまう「我を忘れる瞬間」をお愉しみ頂けるものと確信しています!(祈)

・・実はその没頭している瞬間、当方が整備したことなど微塵も脳裏を霞めないのです!(笑)

それこそが真実であり、倫理であり、人の『人情』なのだと・・信じてやみませんねッ!(涙)

↑前玉側方校から見た時の絞りユニットは、こういう仕上がりです (既に6枚の絞り羽根がセットされています)。

↑前玉側方校から見た時の絞りユニットは、こういう仕上がりです (既に6枚の絞り羽根がセットされています)。

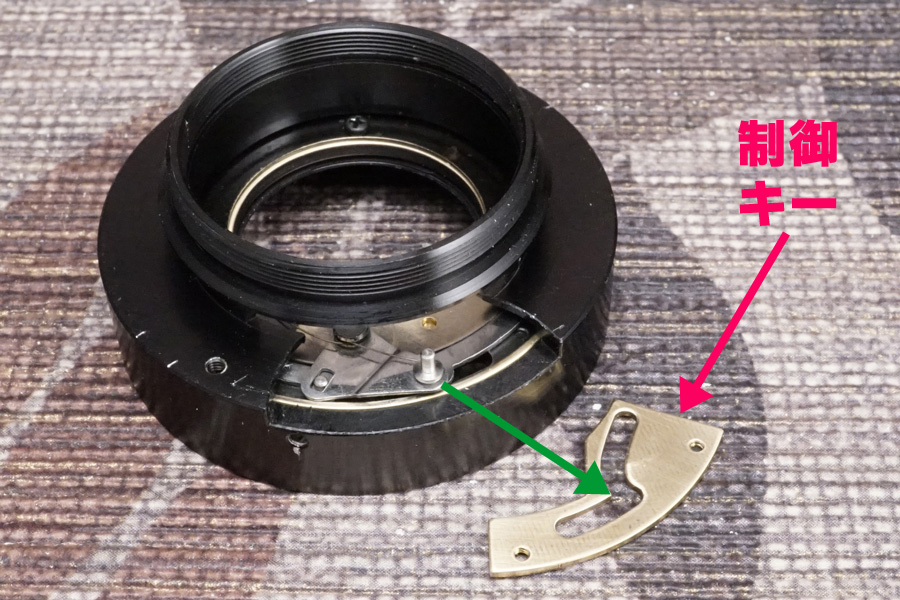

↑その鏡筒の裏側にご覧のような「制御キー」なる切り欠き/スリット/溝が研削された黄銅製のパーツがセットされます・・この時、カムの一部から垂直状に突出する「金属棒」が、グリーン色の矢印で指し示しているようにその切り欠き/スリット/溝に刺さります。

↑その鏡筒の裏側にご覧のような「制御キー」なる切り欠き/スリット/溝が研削された黄銅製のパーツがセットされます・・この時、カムの一部から垂直状に突出する「金属棒」が、グリーン色の矢印で指し示しているようにその切り欠き/スリット/溝に刺さります。

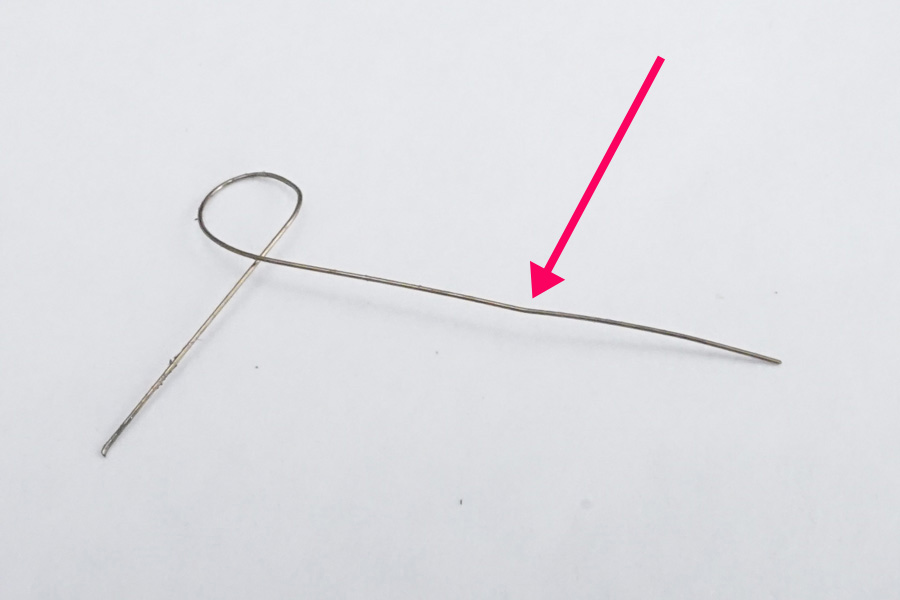

↑その「制御キー」をさらに拡大撮影しました。このように「への字型」に切り欠き/スリット/溝が研削されている中で、特に赤色矢印で指し示している箇所がポイントになります。

↑その「制御キー」をさらに拡大撮影しました。このように「への字型」に切り欠き/スリット/溝が研削されている中で、特に赤色矢印で指し示している箇所がポイントになります。

逆に言うなら、このクビレた形で「への字型」の切り欠き/スリット/溝の中で急角度で変異する頭頂部分こそ (赤色矢印で指し示している箇所) が前出「捻りバネの必要性」そのモノであることを、非常多くの「プロの整備者」がまるで理解していません(笑)

この「への字型」が緩やかなカタチで切り欠き/スリット/溝になっているなら、ハッキリ言って「捻りバネ」は、その製品設計としてまるで必要なかったのです。上の写真赤色矢印で指し示しているクビレたカタチの場所で「絞り羽根が閉じていく方向性が逆転する」動きをするよう、そのきっかけ作りをしている目的と役目なのが「捻りバネ」の存在であり、だからこそ「非常弱いチカラだけの影響力で、むしろそのほうが良い」からこそ、そのような細い線径として「捻りバネ」を用意したのが製品設計者の企図であると・・まるで分かっていないのです!(笑)

これは詰まる処「回転運動の中での一意の方向性を反転させる原理」であり、もちろん当然ながら完全開放から閉じていく時の (或いは最小絞り値まで閉じた後に完全開放に向かっている時の) の絞り羽根が動く角度が逆転方向に転移するなどあり得ません(笑)

つまり、緩かなカーブだけで絞り羽根の開閉角度を制御しようとするなら、この「への字型」の長さだけでは足りないのです。逆転転向の概念とは「本来長い孤を描く必要があるのを、強制的に短い距離だけで開閉角度を強力に偏向させる」為に、その緩やかなカーブの途中からチカラの方向性を反転させた考え方がこの「への字型」のカタチなのです。

従って、そのチカラを偏向させる瞬間には「伝達されてきているチカラが留まってしまっては意味がない (つまり固まってしまうから)」故に「への字型」の頭頂部を特異な形状に歪曲させて研削し、且つそのきっかけ作りの為だけに効力を発揮するチカラに「捻りバネ」を付随させているのです。

すると「への字型」の頭頂部にカムのシリンダー (垂直上の金属棒) が来た時に、そこで戸惑うことなく「への字型」の右側の急勾配へと入っていけるように「仕向けているだけ」なのが「捻りバネ」の存在とその役目なのです。

そしてそれを大変スムーズに、おそらく偏向させられている「カムから垂直状に立つ金属棒」には一切気づかせずにチカラの伝達とその偏向を完遂させるべく追加で用意されたパーツが「小さな黄銅材のスリーブ環 (円筒環)」なのです(汗)

次の写真掲載をご覧頂ければ、そのスリーブ環をブルー色の矢印で指し示していますから、ご覧頂けます。カムから垂直状に立つ金属棒 (銀色) の回りに被さっている黄銅製 (黄金色) の小さな円筒が、分かると思います。

逆に言うなら、皆さんは、こんな「スリーブ環」など無くても、カムから切り立つ金属棒は「への字型」の切り欠き/スリット/溝の中を行ったり来たりできると考えると思います。

その時に、まさに「観察と考察」の効果が発揮されるべきなのですッ!

「何でワザワザこんな小さなスリーブ環を製品設計者は用意してきたんだろう」・・と。

そしてよ〜く観察するとスリーブ環は「単に被さっているだけ/ハマっているだけ」なのが分かり、仮に反対側にヒックリ返したら、すぐに外れて落下します(汗)・・つまり本当に、ただ単に差し込んであるだけなのです(笑)

するとその目的と役目は「への字型」の切り欠き/スリット/溝と、金属棒との間の「抵抗/負荷/摩擦を回避させているんだッ!」・・と気づくべきなのです(笑)

ワザワザそういうスリーブ環まで用意して抵抗/負荷/摩擦を排除していると言うことは「絞り羽根には、一切その偏向が伝わっていない=捻りバネや他からのチカラは、このへの字型の切り欠き/スリット/溝部分に蓄えられていない」と言う原理を・・ようやく理解するのですッ!(笑)

結果「への字型」の切り欠き/スリット/溝や特異な頭頂の歪曲は、そもそもこの「スリーブ環」が金属棒と一緒に入ることを想定した研削だったと理解できるワケで、初めて「全てに辻褄が合う」ことから「捻りバネ」の目的と役目も、その非常に細い軟な線径すら納得できるのです(涙)・・決して絞り羽根の開閉をサポートしていた話ではないのですッ!(笑)

それを一生懸命、強制的に曲げて変形させ、絞り羽根の角度を変更せようとしていたワケですから「どんだけ低俗なのか」ご理解頂けると思うのです(笑)

逆に言うなら、当方が、それら曲げられてしまった可哀想な「捻りバネ」を、元のカタチに戻してあげている道理すら、伝えられたと思います(笑)

・・こういうことが「観察と考察」なのですねぇ〜(笑)

重要なのは「内部のチカラの転向」なのであって、その目的と役目だけの為に「非常に細い線径の捻りバネ居る」ことを理解できないプロの整備者を貶しているのです!(笑)

・・ハイ、それで「プロの整備者」なのです!(笑)

どうして「プロの整備者」と言い切れるのかと言えば、それは「捻りバネ」のどの場所を強制的に曲げれば、どういうチカラの反発力が強化できるのかを知っているからです・・つまり分かっていて処置していると言っているのです!(笑)

逆に言うなら、前のほうで解説した強制的に曲げてきた箇所に、ちゃんと意味があったことまで当方は掴んでいると申し上げているのです!(笑)

ダテに14年間も過去メンテナンス時の整備者の尻拭いばかりヤッてきたのではありません!(笑)

たいていの「プロの整備者」達の「ごまかしの整備」などは、ほぼ100%見抜けるように成長しています(笑)

つまり「捻りバネ」の一方を曲げたからと言って「絞り羽根が開放時に、完全開放していなかった (絞り羽根の一部が顔出ししていた)」或いは「最小絞り値の時、f11→f16で動かない」など既に起きていた瑕疵内容の、真の改善処置には全くなっていないのだと言っているのです!(笑)

これだけ明言できるのって、いったいそういう「プロの整備者」達は、どう受け取るのでしょうか???(笑)・・マジッで恥ずかしい人達です(恥)

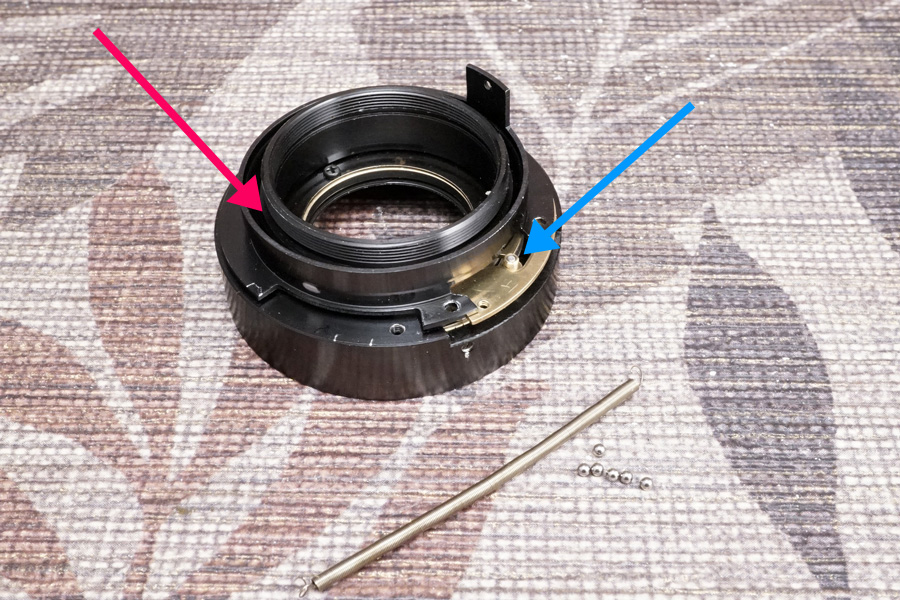

↑さらに鏡筒に対するオーバーホールの工程を進めます。赤色矢印で指し示している箇所の内部に手前に転がしている鋼球ボール「68個」が組み込まれて、平滑な回転動作が担保でき、且つその周囲を手前に並べている長大な引張式スプリングのチカラでグルッと引き回される製品設計なのです。

↑さらに鏡筒に対するオーバーホールの工程を進めます。赤色矢印で指し示している箇所の内部に手前に転がしている鋼球ボール「68個」が組み込まれて、平滑な回転動作が担保でき、且つその周囲を手前に並べている長大な引張式スプリングのチカラでグルッと引き回される製品設計なのです。

ちなみにブルー色の矢印で指し示している箇所に写っているのが、一つ前の工程で解説したカムから垂直状に立つ金属棒の回りに被せられた「黄銅製のスリーブ環」です。

↑こんな感じで「68個」の鋼球ボールが組み込まれて、クルクルと勢いよく回転するように仕上がります。当初バラした直後は「回してみると、一部に砂ジャリ感を指が感じた」為、面倒くさいですが完全解体して鋼球ボール68個全てをチェックした次第です(汗)

↑こんな感じで「68個」の鋼球ボールが組み込まれて、クルクルと勢いよく回転するように仕上がります。当初バラした直後は「回してみると、一部に砂ジャリ感を指が感じた」為、面倒くさいですが完全解体して鋼球ボール68個全てをチェックした次第です(汗)

↑赤色矢印で指し示しているように長大な引張式スプリングがグルッと周囲を引き回しているのが分かります。

↑赤色矢印で指し示しているように長大な引張式スプリングがグルッと周囲を引き回しているのが分かります。

つまり、このような長大な引張式スプリングのチカラを活用して「絞り羽根は常に最小絞り値まで完全に閉じ続けている」ように仕向けた製品設計なのに、いったいどうして前出の「極細い線径の捻りバネのチカラで、絞り羽根の開閉異常を改善できるのか???」と問うているのです!(笑)

まるで物理的にも道理が通っていないことを、公然と平気でヤッているのが「プロの整備者」たる所以です(笑)

・・だから恥ずかしい行為だと言い切っているのです!(笑)

このように長大な引張式スプリングのチカラで、常時閉じている絞り羽根の動きは、前述の「制御キー」の「への字型」の切り欠き/スリット/溝の頭頂部分で、そのくびれの位置で引張式スプリングのチカラを受けても「引張式スプリングが引っ張る回転方向に対して、真逆の方向性に切り替えるきっかけづくりを捻りバネは担っているだけ」だと言う道理が、ご理解頂けたでしょうか???(笑)

いったいこの長大な引張式スプリングのチカラに、どうやってあの細い線径の「捻りバネ」が対抗できると言うのでしょうか(笑)

従って過去メンテナンス時に既に発生していたいくらかの「絞り羽根開閉異常」は、まるで異なる箇所の微調整だけで、すんなりと改善できるのを「プロの整備者」なのに理解していなかったのです(笑)

別に「捻りバネ」を強制的に曲げる必要など、一つも無かったのです(笑)

だいぶ長い解説を行いましたが、実は今回の個体に限らず、凡そこの当時のKONICA製オールドレンズの絞りユニットに採用されている「カムと捻りバネの関係」と言う製品設計の概念、或いは「原理原則」をまるで理解していない、過去メンテナンス時の「プロの整備者」の所為によって「ごまかしの整備」が施されているパターンが多いので、ここまで述べてきました。

今までの14年間で、114本のKONICA製オールドレンズを扱ってきましたが、そのほぼ全てのモデルにこのような「カムと捻りバネの関係」と言う製品設計の概念が介在し、且つほぼ全ての個体で似たように処置が講じられており、過去メンテナンス時の「プロの整備者」の所為によって「ごまかしの整備」が施されていたと発言してしまっても良いくらいなのです(笑)

・・このいったい何処に「プロの整備者」の権威など、残っていると言えるのでしょうか???(笑)

むしろ、それら114本で本来の製産時点のカタチに都度戻してきた当方こそ、まるで尻拭いばかりでバカらしいとしか言いようがありません(泣)

・・それがリアルな現実なのです(涙)

↑ようやく鏡筒をヘリコイドオス側の最深部に組み込み完了しました。

↑ようやく鏡筒をヘリコイドオス側の最深部に組み込み完了しました。

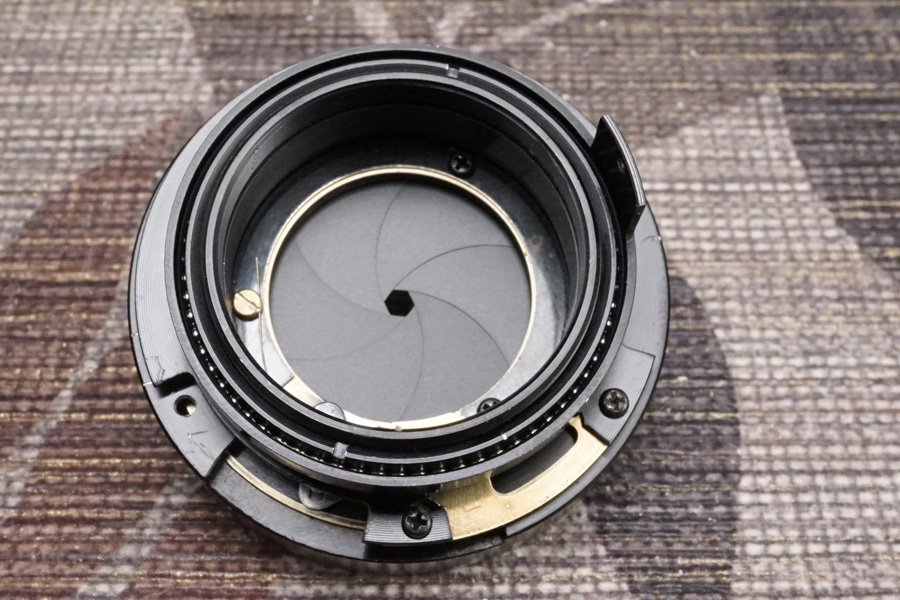

↑光学系前群ながらも鏡筒に固定されている立場の光学系第5群を先にセットします。するとここで初めてグリーン色の矢印とブルー色の矢印の2本で指し示している箇所に「フローティングシステムに使う条ネジ山が明確になってきた」次第です(汗)

↑光学系前群ながらも鏡筒に固定されている立場の光学系第5群を先にセットします。するとここで初めてグリーン色の矢印とブルー色の矢印の2本で指し示している箇所に「フローティングシステムに使う条ネジ山が明確になってきた」次第です(汗)

↑実際に「昇降筒」をそれら条ネジ山にネジ込んで組み込むとこんな感じに仕上がります。

↑実際に「昇降筒」をそれら条ネジ山にネジ込んで組み込むとこんな感じに仕上がります。

↑完成したヘリコイドオス側を立てて撮影しました。写真上方向が前玉の露出面側方向にあたります。すると「昇降筒」から突出する「昇降アーム」が露わになります (グリーン色の矢印)。

↑完成したヘリコイドオス側を立てて撮影しました。写真上方向が前玉の露出面側方向にあたります。すると「昇降筒」から突出する「昇降アーム」が露わになります (グリーン色の矢印)。

↑後からではセットできないので、先に光学系第2群〜第4群までを光学清掃の後に「昇降筒」に組み込んでしまいます。

↑後からではセットできないので、先に光学系第2群〜第4群までを光学清掃の後に「昇降筒」に組み込んでしまいます。

↑再び立てて撮影しました。すると前述の「昇降アーム」は、上の写真ブルー色の矢印で示している、とても長い範囲を移動することが理解できますが、この時「昇降筒の上下動は12㎜の高低差に至る」ことを実測しています。

↑再び立てて撮影しました。すると前述の「昇降アーム」は、上の写真ブルー色の矢印で示している、とても長い範囲を移動することが理解できますが、この時「昇降筒の上下動は12㎜の高低差に至る」ことを実測しています。

すると例えば上の写真のように「右端に昇降アームが来ている時、昇降筒の位置は、光学系第5群の直前、右側のブルー色の矢印の向き (下向き) に降りてきている」ことを表しています。

逆に「昇降アームが左端に来た時」内部の「昇降筒」は絞りユニットや光学系第5群から離れていく方向に移動し「左側のブルー色の矢印のように前玉側方向に12㎜の範囲で上昇する動き方をしている」ことを表します。

するとこの時「プロの整備者」なら当然のように気づかなければイケナイのですが(笑)、はたして「昇降筒の位置は、本当に左右の橋から橋まで全てを使っていて良いのかどうか」になるのに、それすらまるで理解していないのです!(笑)

・・要は当初バラした時の位置のままに組み立てているだけ!(笑)

そういうレベルなのに「プロの整備者」なのですョ!(笑)・・だから当初バラす前時点の実写確認時に「甘いピント面」と解像度不足に印象を覚えた次第です(笑)

はたしてどうして「フローティングシステム」を実装しているオールドレンズの写りが、当時はとても高価だったハズなのに、そんなに甘いピント面で整合性がとれると考えるのでしょうか???(笑)・・どうしてそれで整備を終わらせてしまうのでしょうか???(汗)

・・もちろん完成した現状は「鋭いピント面」に変化しています(笑)

↑いよいよヘリコイド群の中に組み込んでいく作業に移ります。ヘリコイドオス側 (㊧) にヘリコイドメス側 (㊥) そして基台 (㊨) です。

↑いよいよヘリコイド群の中に組み込んでいく作業に移ります。ヘリコイドオス側 (㊧) にヘリコイドメス側 (㊥) そして基台 (㊨) です。

するとヘリコイドメス側の条ネジ山長を実測してみた時「17㎜」を確認しました (グリーン色の矢印で囲っている長さ/厚み)。

・・何を言いたいのか???(笑)

つまり「昇降筒の移動距離/高低差が12㎜だった」ことから逆算すると「僅か5㎜分の余裕が残っている」計算になり「昇降アームは左右の端から端までを使いきっていなかった」ことが明白になります!(笑)

要は左右端の何処かで「12㎜分の移動量に見合う位置で左右に移動する製品設計」であり、必ずしも途中とは限らない=微調整が必須の工程であることが確定することを意味しています。

これはつまり「5㎜といっても高低差での5㎜なので、条ネジ山で進む/戻る距離で捉えると、その高低差分に一致するには相応な距離になる」ことを指して述べています!

従ってこのモデルのヘリコイドオスメスのネジ込み位置は、全部で14箇所分が用意されている為、その中で無限遠位置を確定させつつも、実はまるで同時に「昇降筒の位置も確定させなければイケナイ」ことに繋がると言っているのです。

・・これが「観察と考察」であり「原理原則」から導き出された「本来在るべき姿」です!

↑すると実際にネジ込んでみるとブルー色の矢印で指し示している箇所のネジ穴と、グリーン色の矢印で指し示している箇所の「距離環の締め付け痕」と言う、2つの事実から或る一つの真実が導き出されます(泣)

↑すると実際にネジ込んでみるとブルー色の矢印で指し示している箇所のネジ穴と、グリーン色の矢印で指し示している箇所の「距離環の締め付け痕」と言う、2つの事実から或る一つの真実が導き出されます(泣)

↑拡大撮影しました。距離環を締め付け固定するのは全周の中で「3箇所だけ」であり、3つのネジ穴が用意されています (ブルー色の矢印)。それに対して実際に距離環の締め付け箇所に残る「今まで長い年月に締め付けられていた痕跡」が「まるでそのまんまに3箇所だけ」なのをグリーン色の矢印で指し示しているのです(汗)

↑拡大撮影しました。距離環を締め付け固定するのは全周の中で「3箇所だけ」であり、3つのネジ穴が用意されています (ブルー色の矢印)。それに対して実際に距離環の締め付け箇所に残る「今まで長い年月に締め付けられていた痕跡」が「まるでそのまんまに3箇所だけ」なのをグリーン色の矢印で指し示しているのです(汗)

・・しかもよ〜く観察すると、締め付け痕には締め付けていたネジ痕まで残っている!

つまりこの個体は、ひたすらに製産時点の締め付け位置で距離環が何回も固定され続けてきたことを表していると言っているのです。

結果見えてくるのは「距離環の締め付け固定位置が決まる為 (何故なら、その位置が製産時点と断言できるから/3箇所しか残っていないから) 無限遠位置が確定する」ことを意味し、そこから逆算的に「昇降筒の位置を探れば良いだけ」と言うオーバーホール工程の手順が (逆算的に) 示されたことを意味すると言っているのです。

↑前述の解説したとおりに組み立てました。或る意味「本来在るべき姿」に一歩ずつ近づいているところです。

↑前述の解説したとおりに組み立てました。或る意味「本来在るべき姿」に一歩ずつ近づいているところです。

↑いよいよ「昇降キー」がセットされます。微調整のマチ幅がちゃんと用意されているので、まさに製品設計としてそのような手順だったのまで明確になります(汗)・・上の写真は昇降アームが右端付近に来ている為、最短撮影距離まで繰り出した時の状態なのが分かります (ポイントなのは、右端まで昇降アームが来ていない)。

↑いよいよ「昇降キー」がセットされます。微調整のマチ幅がちゃんと用意されているので、まさに製品設計としてそのような手順だったのまで明確になります(汗)・・上の写真は昇降アームが右端付近に来ている為、最短撮影距離まで繰り出した時の状態なのが分かります (ポイントなのは、右端まで昇降アームが来ていない)。

つまり「17㎜ ― 12㎜ = ▲5㎜」の高低差を計算した時の移動量のマチ幅です (実測すると凡そ8㎜くらいの幅で、右端からの空きになっている)。

↑マウント部に「絞り開閉操作レバー (操作環)」の板状アームが突出してきますから、その為に「6個の鋼球ボールを組み込む/封入する」作業が発生します。

↑マウント部に「絞り開閉操作レバー (操作環)」の板状アームが突出してきますから、その為に「6個の鋼球ボールを組み込む/封入する」作業が発生します。

ここも同じように砂ジャリ感を伴っていた為、やはり完全解体です(汗)

↑「操作環」と6個の鋼球ボールを組み込んでから、絞り値キーと言うクリック感を実現しているパーツをセットします (赤色矢印)。

↑「操作環」と6個の鋼球ボールを組み込んでから、絞り値キーと言うクリック感を実現しているパーツをセットします (赤色矢印)。

↑赤色矢印で指し示している箇所に6個の鋼球ボール、ブルー色の矢印に68個の鋼球ボール、そしてグリーン色の矢印が指し示している箇所には「問題の捻りバネとカムに制御キーのへの字型」が見えています。

↑赤色矢印で指し示している箇所に6個の鋼球ボール、ブルー色の矢印に68個の鋼球ボール、そしてグリーン色の矢印が指し示している箇所には「問題の捻りバネとカムに制御キーのへの字型」が見えています。

サクッと鋼球ボールを簡単に組み込んでいるように見えますが、6個で1時間、68個でも1時間、都合鋼球ボールの組み込みだけで2時間を要しています(汗)

何故なら、それぞれの環/リング/輪っかは、互いに外径サイズがまるで違う為、互いに貫通してしまい保持できません(汗) それが貫通せずに「平滑な回転運動」を実現しているのは鋼球ボールが入るおかげですが、その「鋼球ボールの半径だけで2つの環/リング/輪っかを互いに保持している」と言う製品設計であるが為、鋼球ボールを組み込む時は「2つの環/リング/輪っかを指で保持し合いながら、そこに鋼球ボールを落とし込んでいって、最後に封入環 (リング/輪っか) を締め付けて、ようやく2つの環/リング/輪っかが保持できる」と言う作業だからです(泣)

この作業にはコツがあり、様々なオールドレンズにこのような鋼球ボールを介在させた回転機構の製品設計 (互いの環/リング/輪っかどうしは径が異なる為に貫通落下してしまうものの、鋼球ボールの半径だけで互いに保持させる概念) が利用されていますが、それらの組み付けは「2つの環/リング/輪っかを片手指で保持し、適度な隙間を用意した中に鋼球ボールを対角線位置で落とし込んでいく」手法です(笑)

この「対角線位置」と言うのがポイントで(笑)、そうすることで径が異なる環/リング/輪っか2つがお互いに押さえ合って、次第に鋼球ボールが落下しなくなっていきます。

逆に言うなら、2つの環/リング/輪っかの隙間が均質でなければ、或いは水平を維持しなければ「鋼球ボールが傾いている側に勝手に動いて落下していく」結果、バラけてしまうので最初からヤリ直しになります(笑)

68個なら、凡そ半分ほど落とし込んだところで、ほぼ鋼球ボールは落下しなくなっている為、2つの環の保持をシッカリとキープし続けながら、最後まで落とし込んでしまえば「最後の封入環をネジ込めるようになる」次第です(笑)

だから2時間もかかるのです(笑) 何回も何回も失敗しながら鋼球ボールを散らしてトライし続ける地味な作業ですが、掴んだ指が砂ジャリ感を感じ取ってしまったのですから仕方ありません(涙)

結構、ジャリジャリしている感触を感じ取った時は、相当な勢いで (ため息とともに) 落胆します(涙)

↑絞り環もセットできて、しかも当初バラす前時点の「ガチガチした操作感」だったクリック感も、とてもスムーズなクリック感へと変わっています(涙)

↑絞り環もセットできて、しかも当初バラす前時点の「ガチガチした操作感」だったクリック感も、とてもスムーズなクリック感へと変わっています(涙)

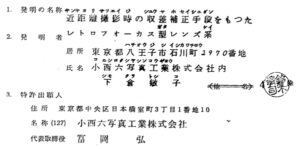

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わっています。ご依頼者様にご報告すべき瑕疵内容は、たったの一つ「距離環ローレット (滑り止め) のゴムが、相当伸びています」と言うだけで、他はピント面の鋭さ感から、距離環のトルクも含め、何から何まで「文句のつけようがない!」状態と完成度の高さで仕上がっています(涙)

↑完璧なオーバーホール/修理が終わっています。ご依頼者様にご報告すべき瑕疵内容は、たったの一つ「距離環ローレット (滑り止め) のゴムが、相当伸びています」と言うだけで、他はピント面の鋭さ感から、距離環のトルクも含め、何から何まで「文句のつけようがない!」状態と完成度の高さで仕上がっています(涙)

・・まさに、これが当方の「モドキなヤツ」の凄みだったり、ですですッ!(笑)

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

意外だったのは「後群側の光学系第6群の光学ガラスレンズの中に、微細な気泡が1点だけ確認できた」次第で、1976年時点の「気泡」って、意外と希少性高いかも・・ですです(汗)

↑光学系後群もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。もちろん光路長も一切問題なし!・・完璧です!(笑)

↑光学系後群もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。もちろん光路長も一切問題なし!・・完璧です!(笑)

↑当初バラす前時点の確認で「開放時に3枚の絞り羽根が極僅かに顔出ししていた」のを正しています (当たり前ですが)。

↑当初バラす前時点の確認で「開放時に3枚の絞り羽根が極僅かに顔出ししていた」のを正しています (当たり前ですが)。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」なので、いつもの当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」なので、いつもの当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

それにしてもこのラバー製ローレット (滑り止め) が気になります(笑)・・「KONICA ZOOM -HEXANON AR 35-70mm/f3.5」なんかが今出回っているので、3千円くらいですから (同じフィルター径の55⌀だから) おそらく全周で切らなくても転用できると思います (もちろん長さは10列分なので切りますが)。もしも気になるようでしたら、また別の機会にお申し付け下さいませ (転用元のドナーレンズのご用意をお願い申し上げます)。

↑何だか自分のお腹を観ているようで恥ずかしいですが(笑)、一応両面テープで固定しているのに、伸びている場所は効果が発揮できていません(汗)

↑何だか自分のお腹を観ているようで恥ずかしいですが(笑)、一応両面テープで固定しているのに、伸びている場所は効果が発揮できていません(汗)

そもそも伸びている方向性もその量も何もかも規則性がないので、その伸び部分まで均一に仕向けることができません(汗)・・ゴメンナサイッ!

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:28㎜、開放F値:f1.8、被写体までの距離:17m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:9m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、10m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の20m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「60m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑当レンズによる最短撮影距離18cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離18cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑絞り環を回して設定絞り値「f2.8」で撮影していますが、一つ前も含め、実はちゃんと撮影時には「被写体ミニカーの、手前側ヘッドライトのしかも電球の出っ張り部分」にしかピントがあっていません。つまりそのくらい被写界深度が狭い/薄いことを意味します(笑)

↑絞り環を回して設定絞り値「f2.8」で撮影していますが、一つ前も含め、実はちゃんと撮影時には「被写体ミニカーの、手前側ヘッドライトのしかも電球の出っ張り部分」にしかピントがあっていません。つまりそのくらい被写界深度が狭い/薄いことを意味します(笑)

しかしそのピント面の鋭さ感は、当初バラす前時点の「何となく」からは激変しており、明確にピークをチェックできるので、さすが「下倉氏発案のフローティングシステム」と恐れ入ってしまいます!(驚)

↑f値「f11」になりました。もうほとんど絞り羽根が閉じてきていますが、まるで「回折現象」の影響を感じません!(驚)

↑f値「f11」になりました。もうほとんど絞り羽根が閉じてきていますが、まるで「回折現象」の影響を感じません!(驚)

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。まだまだまるで余裕の写りです!(驚)・・素晴らしいモデルです!(涙)

↑最小絞り値「f16」での撮影です。まだまだまるで余裕の写りです!(驚)・・素晴らしいモデルです!(涙)

今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。引き続き次のモデルの作業に入ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。