◎ KONICA (コニカ) HEXANON AR 35mm/f2 EE《前期型》(AR)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は、

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は、

KONICA製広角レンズ・・・・、

『HEXANON AR 35mm/f2 EE《前期型》(AR)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で捉えても初めての扱いです。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

基本的に「何だか理由は分からないが、画全体に優しい写りを漂わす」独特な描写性が特徴なKONICAの写りは好きなので、このモデルの存在は知っていたのですが、やはり絞り環操作の違和感にどうしても慣れない点と合わせて、市場ウケが悪い (流通価格が低すぎる) ことも手伝い、なかなか自ら扱う気持ちが湧いてきません(泣)

そんな言い訳を言いつつとうとう14年が経ってしまいました(汗)・・ご依頼者様のご厚意に甘えてようやく今回の機会を得た次第です(涙)

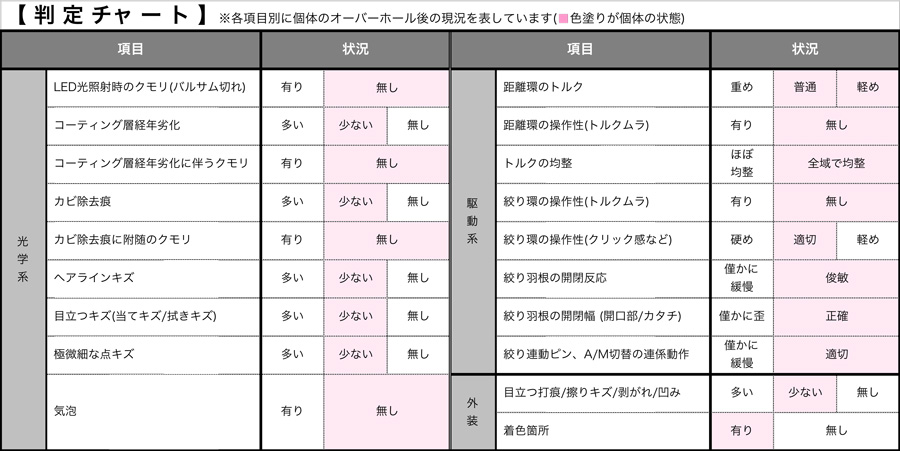

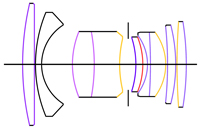

今回扱う個体のモデルバリエーション上での立ち位置は「前期型」になりますが、意外にも広角レンズでありながら「開放f値:F2」を素でヤッてしまった心意気は初期段階で示されており、1968年に発売された一眼 (レフ) フィルムカメラ「FTA」の取扱説明書に印刷されたオプション交換レンズ群一覧の中に、初めて登場してきます (右写真はwikiより引用)。

今回扱う個体のモデルバリエーション上での立ち位置は「前期型」になりますが、意外にも広角レンズでありながら「開放f値:F2」を素でヤッてしまった心意気は初期段階で示されており、1968年に発売された一眼 (レフ) フィルムカメラ「FTA」の取扱説明書に印刷されたオプション交換レンズ群一覧の中に、初めて登場してきます (右写真はwikiより引用)。

↑広角レンズ域が僅か4種類しか存在しなかった初期段階に、しっかり組み込まれていた時点で、KONICAの社内的にも写真機業界に追い風を感じ取り、まさに時の潮流「高度経済成長」真っ只中と、新幹線の開業も1964年、或いは長蛇の列に並んでやっと目の前で見ることができたアメリカ館での「月の石」などなど(笑)、まだまだ「昭和らしさ」がそこかしこに残るニッポンの、今思えばとても懐かしいワンシ~ンを思い出したりします(笑)

↑広角レンズ域が僅か4種類しか存在しなかった初期段階に、しっかり組み込まれていた時点で、KONICAの社内的にも写真機業界に追い風を感じ取り、まさに時の潮流「高度経済成長」真っ只中と、新幹線の開業も1964年、或いは長蛇の列に並んでやっと目の前で見ることができたアメリカ館での「月の石」などなど(笑)、まだまだ「昭和らしさ」がそこかしこに残るニッポンの、今思えばとても懐かしいワンシ~ンを思い出したりします(笑)

確かこの時代は「まだ角刈り (頭)」が普通に当たり前だった時代ながら、日テレで流れていたドラマの中に「俺たちの旅」なんかがあって、何だか共感を覚えた記憶があります(笑) いわゆる世代的に言うなら「新人類世代」の走りたる立ち位置なので、とにかく人と同じことをしたり考えたりしたくないひねくれ者です・・それが『DOH』発祥の根源だったり!(笑)

今回も飽きもせずに1,500件ほど特許出願申請書を漁りまくりましたが、ついに発見できず・・残念ッ!(涙)

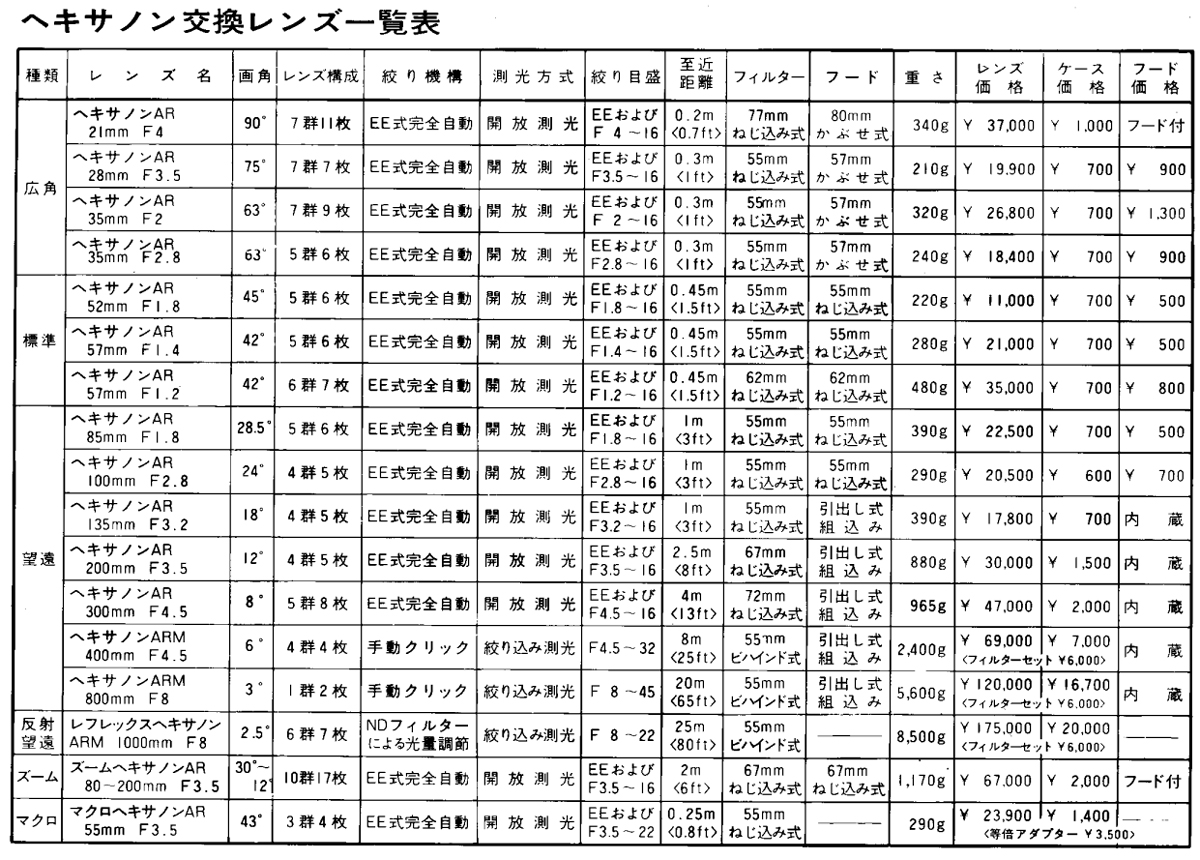

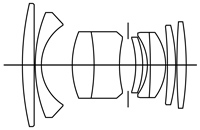

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い、逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い、逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

おそらくこの光学設計も「下倉 敏子」氏の発案によるものと推測できる「積極的な屈折率の活用手法」とみることができ、特にその特徴は後群側に顕著に現れています。

このモデルの基本成分は特許出願申請書が発見できていないので分かりませんが、考えるに「anastigmat (アナスティグマート)」の追求として「絞りユニットを挟んだ両対 (第3群〜第5群)」までと受け取れるので、光学系第4群に1枚の凸メニスカスレンズが介在しますが、実はこれこそが下倉氏の (いつもの) 工夫で(笑)、前群側で入射光を取り入れるだけ採り入れて (結果開放f値:F2が体現できている)、且つその時に不必要な光の分散を逆発想で活用させてしまい (筐体サイズ/長さ/全高の許す限り) 可能な限り主要波長だけに (下倉氏が望む波長だけに) 限定させる目的で「光学系第3群を2枚貼り合わせレンズ化してきた」とみています。

この2枚貼り合わせレンズ部分は、おそらくこのカタチから「構成3枚目 (つまり前玉側寄り) に高屈折率のクラウンガラスを配置し、次に低いアッベ数のフリントガラスを持ってくる、色消しの定石」を狙いつつ、そこに工夫として「構成4枚目のフリントガラスを長く設計して、光学ガラスレンズ内での波長の分散性を利用している」ことが窺えるからです(汗)

何故ならアッベ数が低いと入射光の分散性が促され高くなるからです。光は波長/波動なので、且つ「光の三原色」のとおり「RGB」と赤緑青に分かれる結果、光学ガラスレンズを透過していく入射光は波長別に分離していきます。これは「分光スペクトル」と言う、光の成分が短波長の紫側から長波長の赤色まで分離していく様子から分かると思います (プリズムを光が透過すると虹色に分かれる原理)。つまりフリントガラスは入射光の分散性を活用する硝材 (光学ガラスレンズの分類) と指摘できるのです。

するとこの時、フリントガラスを入射光が透過している際、そのような低いアッベ数の活用から光の分散性が促さられるものの、実は入射光は「多光束原理 (複数の光線が互いに干渉し合う原理)」によって分散しつつも一定に収束する方向性を持つ為、使っている光学ガラスレンズの屈折率や厚み (もちろん最も重要なアッベ数も) 含めて透過光のコントロールを体現させているのです。

従ってどのような配列で、或いはポジショニングで硝材コントロールしていくのかに「光学設計者の腕の見せどころ」が介在するワケですね。

もちろん光学系第1群前玉の凸平レンズと、次の第2群凹メニスカスレンズは「単にバックフォーカスを稼ぐ目的と役目だけの存在」なのは、あくまでもレトロフォーカスガタ光学系のお決まりです(笑)

ところが、前群側で大それたことを何一つ執らずに、イキナシ後群側で圧倒的な屈折率を活用し尽くして波長制御している様子がこれらのカタチから窺えるのです(汗)

実際今回完全解体してみると流れが掴めた来たのですが(汗)、光学系第4群の「絞りユニット直後に居る1枚の小さな凸メニスカスレンズ」は「濃い目のパープルの光彩 (絞りユニット寄りの裏面側) に、やはり濃いめのレッド (後玉側方向の面)」と言う強力な蒸着コーティング層を施しており、明らかに高屈折率のクラウンガラスではないかと考えられるのです。これを蒸着コーティング層のイメージ的な表現として模式図化すると下図になります。

右図は、光学系各群の蒸着コーティング層をイメージ的ですが、光学ガラスレンズを単独でチェックした際に放っていた光彩を色つけして示しています。すると非常に特徴的だった点が2つあり、先ずオドロキだったのは、光学系第2群の凹メニスカスレンズの蒸着コーティング層が「無色透明なまま」だった点です!(驚)・・従って右図の色つけイメージでは黒色のままにしてあります(汗)

右図は、光学系各群の蒸着コーティング層をイメージ的ですが、光学ガラスレンズを単独でチェックした際に放っていた光彩を色つけして示しています。すると非常に特徴的だった点が2つあり、先ずオドロキだったのは、光学系第2群の凹メニスカスレンズの蒸着コーティング層が「無色透明なまま」だった点です!(驚)・・従って右図の色つけイメージでは黒色のままにしてあります(汗)

もちろんノンコートではなく何某か蒸着しているものの、放つ光彩を確認できませんでした。

そして前述のとおり、絞りユニット直後の小さな第4群凸メニスカスレンズの蒸着コーティング層が放つ色合いが非常に濃く、絞りユニット側の裏面側が「濃いパープル」に対して、後玉側方向が「濃いレッド」なのです(驚)

またアンバーの光彩を放つ面数も圧倒的に前群に比べて増えていることから、解像度の質と共に輝度も稼いでいる設計ではないかとみています。

と言うのも、なんだかんだ言ってオールドレンズの描写性で求められるのは「ピント面の解像度」でしょうから(笑)、それは「非点収差」の補正が第一義になります。極端な話、点状に結像してくれなければボケボケ画像で使いモノになりません(汗)

それ故、できるだけ「非点収差」の補正に務めながらも、実は光学ガラスレンズが「円形」且つ「球面 (後の時代には非球面も登場する)」であることから生ずる「像面湾曲収差 (弧を描いて結像する/平坦に結像しない)」或いは「歪曲収差 (樽型や堤型に中心と周辺部とで歪曲に結像する様子)」そして意外に厄介な、点状に結像する際に彗星のような尾を引いてしまう「コマ収差」などなど、他にも多くの種類の収差が介在しますが、それらの補正を光学設計に於いて体現させていくのが光学系構成の結実として完成していきます。

その時、そもそもの「開放f値:F2」と言うのは「光学ガラスレンズの中心=つまり光軸での測定値を目標に据えた光学設計」になる為、それの裏返しを考えれば「最小絞り値:F16」も光軸中心の光学設計なのが理解できます。

つまり完全開放時に全ての群の光学ガラスレンズを透過していった入射光が結像する時「ちゃんとF2に仕上がっている」のは、光学ガラスレンズの外周ギリギリ (コバ端ギリギリ) を透過してきた入射光も結像していることを意味しています・・コレ、意外に (意識のイメージとして) 見落としがちな要素ですが、リアルな現実はそうなっているのが道理です(笑)

ところが絞り環操作して絞り羽根を閉じ始めると、光学ガラスレンズを透過していく入射光の世界は一変します(怖) 各絞り値で透過していく入射光を、撮影者自らの意志で遮蔽させていく (遮蔽しているのですョ!) 結果「光学系前群で外周ギリギリを透過してきた入射光に、後群側の立場としては強制的に制限を掛けられていく」話になります。

・・こんな不条理な話が在るでしょうか???(笑)

本来、光を取り込めるだけ取り込んで、被写体をちゃんとシッカリ綺麗に撮影して残したいのに、オールドレンズ内部でヤッていることは「光の量 (光量) を自ら減じている」システムとして造られている撮影道具だと言う概念面での捉え方を述べています(笑)

本来は正しく厳密に言うなら、もっと初期段階で (光学系第1群の前玉に光が当たった瞬間から) 一貫して、オールドレンズに実装されている光学系の全ての群で発生している物理的現象の結果から導き出される「フレネルの法則 (公式)」から、絞り環操作によって遮蔽され減じられていった入射光の光量は、最小絞り値に向かうに従い「直進性を強力に促されつつも、光量は大幅に減じられていく」道理に至り、結果的に解像度の向上を迎えている・・と言うのが、お手持ちのオールドレンズ内部で起きている物理現象の説明です(笑)

従ってこの道理に従うなら「必然的に光学系後群側で (絞りユニット透過してきた入射光に対しての) 収差補正に積極的に取り組む以外に道が残されていない」のが、そもそもの光学設計的概念なのだと、口を酸っぱくして申し上げているのです(笑)

実はこの概念に意識を向けなさすぎるからこそ、某有名処まで含めて「光学系前後群でのパワー配分の整合性に注目しない (デキナイ)」のが問題だと、このブログで何度も何度も執拗に述べています(汗)

この事実の最も分かり易い一例は「3群4枚テッサー型光学系=3群4枚エルマー型光学系」と「等号 (=)」で結びつけた説明や概念のままに解説しているサイトの人達です (某有名処まで含まれます)(汗)

それは「入射光=透過光+吸収光+反射光+遮蔽光=100% (つまり1n)」との「エネルギー保存の法則」が、忘却の彼方に逝ってしまっているがゆえの話なのです(笑) その原理に立つなら、光学系前群と後群とのパワー配分がいくらでも問題視されるべきなのに「ほとんどの人達が騒がない」というリアルな現実なのです(笑)

今回のモデルで言うなら、黙っていても、誰が何と言おうとも「レトロフォーカス型光学系の光学系第1群前玉と第2群」は「バックフォーカスを稼ぐことが主体的な目的と役目」である以上 (もちろん第2群以降にもその性格を与えている光学設計も無数に在る)、入射光の「制御」を決定づける主体的な任務を持つのは「光学系前群の中では第3群の2枚貼り合わせレンズだけ」なのが、このモデルの光学設計の第1ポイントなのです。

どうしてそこに注目しないのでしょうか???(汗) だからこそこの第3群のカタチや構成枚数、或いは「何をヤッているのか」に注目しない限り、絞りユニットを超えていった入射光が光学系後群側でどのように料理されているのか (つまり光学系後群側のパワー配分) には、着目できませんと言っているのです(汗)

だからこそこの光学系前群の第3群2枚貼り合わせレンズがヤッていることは「光学設計者の下倉氏が狙う入射光の透過成分に仕上がるよう仕向けている (そして絞りユニットを透過していく) 」と指摘できるのです(汗)

その前段の仕込みこそが「光学系第2群の色つきがない無色透明な蒸着コーティング層の介在」であり、どんだけでも入射光を取り込みたいものの、その一方で光学系後群側で「あの手この手で制御していってしまう」ことを含み、敢えてフレアへの耐性が低くとも、それを承知の上で蒸着コーティング層を無色に仕上げてきたのではないかと「バラして取り出して直視してみたら無色透明だった」真実への整合性と妄想できるのです(汗)

これらの事実から、特に後群側で強力に非点収差やコマ収差と共に像面湾曲まで含め、積極攻勢に出ている非常に意欲的な光学設計なのが理解できるのです。そして、こういう積極的な光学設計上の展開を (それだけ条件設定が厳しくなっていくにもかかわらず) 好む光学設計者こそ「下倉 敏子」氏なのだと言っているのです。

焦点距離とフルサイズフォーマットから計算すると「対角画角:63.44°」なので、当然ながら前のほうに掲示した取扱説明書からの抜粋オプション交換レンズ群一覧のとおり「63°」なのですが・・ネット上では先ず着目されることがありませんが・・ポイントになるのは「焦点距離:28㎜と同じ、最短撮影距離:30cmに採ってきた光学設計」と言う要素です(汗)

このブログで何度も執拗に述べ続けていますが、光学設計は最短撮影距離の諸元値が変われば、自動的にそれは設計を見直す必要を強いられます!

先日の『UC HEXANON AR 28mm/f1.8 AE《前期型》(AR)』で発見できた特許出願申請書から、その発案者「下倉 敏子」技師による、非常に丁寧、且つ配慮を感じ取れる素晴らしい内容に感銘を受けると同時に、とても多くの事柄を学びました(涙)

この中で、下倉氏が述べていた「無限遠位置側で先ず整合性を執る光学設計を行う」次に最短撮影距離側での整合性に含みを持たせて、必ず絞りユニットの直前群で (レトロフォーカス型光学系の場合は) さらに収差補正に挑むとしていました。

この説明が意味するのは「最短撮影距離が変われば、必然的に光学設計を見直している」道理にしか繋がっていないことを表していると、当方は述べているのです。

つまり焦点距離:28㎜で開放f値:F3.5に甘んじていた製品戦略とは一線を画して焦点距離:35㎜に「F2」をセットしてきたと言う点に、着目する必要があると言っているのです。

対角画角が広がればそれだけ入射光量を確保できるので、最短撮影距離は自ずと短縮化されるのが道理ですが (つまり28㎜のほうで30cmまで近接撮影できているのは道理に適う) ものの、それを焦点距離:35㎜のほうでも引き継いでしまったことと、合わせて開放f値:F2と圧倒的に明るく採ってきた光学設計である点まで鑑みると、このモデルの光学設計は相当に気合が入っていたものと妄想できるのです(汗)

それは焦点距離:28㎜のほうで最も明るいモデルが「F3.5」止まりであったことからも裏打ちされていると考えられ、当時のKONICAが重視していたのは「こちらの焦点距離:35㎜と言う準広角域」ではないかと妄想が広がる点です!

しかしそれは逆の捉え方をするなら、もしかしたら焦点距離:28㎜のほうでは、未だ決定的な光学設計の挑戦に準備が整っていなかった可能性も捨てきれませんが、この初期段階で一眼 (レフ) フィルムカメラ「KONICA FTA」発売に合わせてきた意気込みの強さは「まさに標準レンズ域の中に57㎜/F1.2をセットしてきた」事実からしても、当時のKONICAの製品戦略の要だったことが窺えると言っているのです!

つまり中望遠レンズ以降は関与しませんが、当方的にはこの準広角レンズ域と標準レンズ域の2正面作戦で「明るさ」に挑んできたのが、この1976時点のKONICAの挑戦だったのではないかとみているのです(汗)

このように「単にバラして中身が観られた」だけで終わりにするのではなく(笑)、少なくともその光学設計の狙いを探求する心根くらいは、オールドレンズを慈しむ皆様にはちょっとでも良いので、抱いて頂きたく思ったりします(汗)

そうすることで、より一層ご自分で撮影された写真の写り具合に納得感や方向性に今後の課題などなど、様々な要素が重なり合って、もっともっと充実した写真ライフへと転移していくように思えるのです(泣)

逆に言うなら「光学系構成図を知ることの醍醐味」とはそういう方面の話をしていることなのであり、少しは光学の知識もかじりつつ、合わせてもしかしたら光学設計者本人の記述まで知る機会を得るなら・・それはより一層「自分が撮ったあの写真は、だからなんだッ!」・・と、後からでも良いので、お手元のそのオールドレンズに対する「おぉ〜ッ!」が増えていくチャンスになるのではないかと、独りニヤついていたりします(笑)

・・当方は、そういうことがオールドレンズの愉しみなのだと思っていますねッ。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

取扱説明書の中の単なるオプション交換レンズ群一覧にしか受け取られませんが、そのような捉え方にもこの一覧表を活用できる点に、是非とも注目して頂ければ、また取扱説明書を観る感覚にも変化が訪れるやも知れません(笑)

それは或る意味、当方がフィルムカメラのボディ側に何一つ興味関心が湧かない嗜好であることが、その根底の問題として横たわっているままですが(笑)、それはそれ「どんなにボディ側が素晴らしくても、そこに装着されるオールドレンズがダメなら全てが台無し」との、あくまでも写真を撮るための道具との捉え方から、その道具の主体 (写真を決定づける根拠) は「オールドレンズ側でしかない」との認識だからです(笑)

それは詰まる処、光学設計で決まってしまう話しをしているのであり、決してそのオールドレンズの製品設計が表側に出てこないこと語っているのと同じ話しだと言っているのです。だからどんなに素晴らしいフィルムカメラでも、光を取り込む側のオールドレンズの光学設計に過不足が残れば、それはそのままの写りでしか記録できないと執拗に述べているのです。

これは皆様が機械的なギミック感のほうに強く反応を示す嗜好であるのに対し、当方はその真逆で「光の本質を捉えようと飽くなき追求に明け暮れた光学設計者の企図に関心がある」点で、まるで捉え処が違うと言っているのです。

それは確かに特許出願申請書や完全解体して取り出した光学系の各群の光学ガラスレンズを直接指で掴んでしまえば把握できますが、実はそれら光学設計は「いったいどのように格納させていたのか」或いは「どうやって結像に仕向けさせていたのか」と言う「駆動制御」に密接に関わっていると知ったからに他なりません。

・・こればかりは、バラしてみなければ外から知ることは一切できません!

従って、ことオールドレンズに限っては、確かに前述のとおり光学設計だけが主体であるものの、その二番手にようやく製品設計が来ると言う順番になる為、必然的にさらにその先に位置するフィルムカメラ側ボディへの興味関心は、すでに精魂尽きてしまっているのが当方の現在です(笑)

その最大の理由は「実は光の制御は100%が存在せず、且つまるでそのままに顕に光学設計の良し悪しが、万人にその写りとして認められてしまう」点を以て、当方的にはフィルムカメラ側ボディへの興味関心が・・ありません(笑)

逆に言うなら、フィルムカメラをバラしてみれば分かりますが、どうにでも「ごまかしの整備」が体現できる世界なのに対し、一方の光の世界には「ごまかしが存在しない」と言う「物理を相手にしている世界」との厳しさ、厳格さからも、当方的にはフィルムカメラ側ボディへの興味関心は、これから将来も全く生じないと明言できてしまうのです(汗)

フィルムカメラ側に興味関心を向ける「チカラ」が残っているのなら、むしろそれは歴史探求のほうに注ぎ込みたいと考えているところです(笑)

何故なら、フィルムカメラ側ボディがどうにでも整備できる世界なら「本来在るべき姿」との根拠すらすでに逸している世界でもあり、それならばと考えれば「根拠が一つも担保されない歴史探求のほうが素直な自分を貫ける」と言う逃げ根性です!(笑)

残念ながら、皆様とはオールドレンズに対する「接する角度」が当方はまるで違います(恥)・・だからこそ「低俗な写真スキル」でありながらも、しつこくこのブログであ~だこ~だオールドレンズを探り続けている次第です(泣)

・・それは、残念ながら、人様にお褒め頂ける話では、決してありませんねッ!(恥)

そもそも当方は「プロの整備者」になれる資質すら、もとから欠如していた人間であることこそが、その本質なのです!(笑)

従って当方は、極々僅かな人数のファンの方々へのレンズ談義を唯一の活きる源として、これからもこのブログに入力できる限りは、続けていきたいと思っています。

・・総ては『神々しい方々』への、ひたすらに一途な感謝と畏敬の念だけです!(祈)

ありがとう御座います!(涙)

いまだに何度も何度も撮影した写真の感動をお伝え頂ける「プロの写真家」の方からのレンズ談義に花が咲きますし(笑)、一方「日々最前線で闘っている物理学者」の方達とのレンズ談義には勇気をもらっています。或いは自ら起こされる作品と「光」との共通性に学びを得られる「陶芸家」の方とのレンズ談義、そもそも病理解剖に相通ずると、当方の手法や概念にとても賛同して頂ける「医療関係」の方々とのレンズ談義、そして昨今当方を労って頂く方が多くなってきた「分野こそ違えども研究仲間」の方々とのレンズ談義・・などなど、気づけば、いつの間にか可視光域の中のスペクトルの如く、皆様方それぞれのポジショニングからの光彩を眩いほどに受けて、当方は様々に色づき始めており(笑)、何とも素晴らしき世界かなといったところです(涙)

今思えば、まさにこれこそが「14年間育て続けてきた自分の宝だった」のだと、気付かされているところで御座います。宝石のように、とても素晴らしい光彩を四方八方に放っている様子です(涙)

・・もう一度、皆様、ありがとう御座います!(涙) そして、頑張りますッ!(祈)

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

今回のモデルは「開放f値:F2」という、その光学設計の特異性から、焦点距離とも相俟り内部構造に工夫が施されていることが分かり、要は「レトロフォーカス型光学系」が為の課題を抱えていた製品設計だったことが判明しました(汗)

或る意味、この当時のKONICAの決してスマートとは言えない制御構造ですが、それは例えば東京光学とかの「カメラメーカー的概念での製品設計」とは一種異なる「ちゃんと光学設計に配慮し尽くした製品設計に準拠」していた一面を知ることができ、一方で光学メーカーの中でも富岡光学のような部位別の一貫性が全く指揮されていなかった、どうしようもない企業風土とも一線を画す、ギリギリのところでNikonやCanonにMINOLTAやOLYMPUSなど整合性を重視していた「真の光学メーカー」の陣営に留まっていた製品設計であることに感じ入ります(笑)

光学設計を別にして、そういう製品設計面からの捉え方も、オールドレンズにはできることを皆さんも知るべきですね(笑)

ドシロウトなんだから内部構造なんて関係ない・・と面と向かって宣うていた人も居ましたが(笑)、自分の持ちモノであるオールドレンズに対する慈しみを感じないような人達には、当方と関わってほしくないと、むしろこちら側からお願いしたいところです(笑) そういう人達はプロのカメラ店様や修理専門会社様宛てに整備依頼すれば良いのに、なんで当方に仕向けてくるのか「???」です(笑)

逆に言うなら「人様が慈しみ、大切にしている思い入れのあるオールドレンズを、完全解体からスタートして『本来在るべき姿』に仕上げる凄みを秘めるモドキ」なヤツなど、他には居ないと言ってしまいますョ!(笑)

まさに今回扱うモデルのように「それが例え初めての扱いだとしても」です・・です(笑) それこそが「原理原則」だからです(笑)

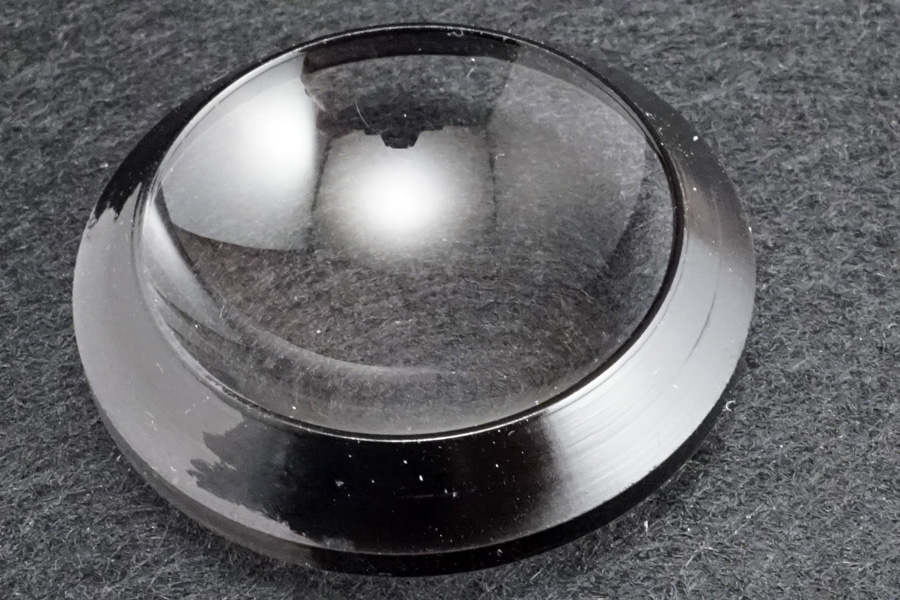

↑上の写真は、今回の個体から取り出した光学系第2群の凹メニスカスレンズで、当初バラし始めている時の撮影です。

↑上の写真は、今回の個体から取り出した光学系第2群の凹メニスカスレンズで、当初バラし始めている時の撮影です。

今回のオーバーホール/修理ご依頼内容の中の一つに「前玉にカビが発生」と御座いましたが、リアルな現実は前玉の次の第2群でした(汗)

上の写真は当方の手による「反射防止黒色塗料」の除去作業に入っている途中で撮影している為、左下側の「反射防止黒色塗料」がすでに除去済みですが、ご覧のように「白く菌糸が繁殖している様子」が確認できます(涙)

ところがオドロキの真実です!(笑)

↑その菌糸が繁殖しているであろう箇所には「ちゃんと反射防止黒色塗料が厚塗されていた」ワケで(笑)、カビ菌の胞子がいったいどこから侵入していったのかは、まるで妄想すらできませんが(汗)、間違いなく一つだけ明確に指摘できるのは「この反射防止黒色塗料が水溶性だった」ことが問題なのだと (カビ菌の繁殖を招いた) いう点です。

↑その菌糸が繁殖しているであろう箇所には「ちゃんと反射防止黒色塗料が厚塗されていた」ワケで(笑)、カビ菌の胞子がいったいどこから侵入していったのかは、まるで妄想すらできませんが(汗)、間違いなく一つだけ明確に指摘できるのは「この反射防止黒色塗料が水溶性だった」ことが問題なのだと (カビ菌の繁殖を招いた) いう点です。

上の写真もやはり左下側の「反射防止黒色塗料」はすでに当方の手により完全除去している最中になります。白くポツポツと写っているのは塵/埃でカビ菌の繁殖の芯などではありません。

逆に言うなら、このように「反射防止黒色塗料」で相応に厚塗されていようとも「カビ菌の胞子は自在に侵入できる」ことを、皆様もご認識頂くべきですね(笑)

カビ菌の胞子とは、人の肉眼で見て捉えられるレベルの話では決してありません!(笑)・・その意味で「反射防止黒色塗料」が着色されていれば大丈夫だといった安直な安心は禁物だと言っているのです。

そもそも「電子防湿庫」に安易に頼りすぎている人達ばかりなのがリアルな現実ですが(汗)、その「電子防湿庫」は決して「密閉」ではありませんし、気圧差すら生じていません(笑)

それなのに過信しきっている人達ばかりで、まるでイヤになります(汗)

「電子防湿庫」に保管してあればカビが繁殖しないのではなく「湿度は確かにコントロールできているかも知れないが、それでもカビ菌の胞子は自在に往来している」ことに、まるで意識が向いていません(笑)

しかも「電子防湿庫」が設置してある部屋の中の温度管理には、まるで無関心で、年間通して放置プレイのままです(笑)

いったいこの何処にカビ菌が繁殖しない根拠が担保できるのですか???(笑)

そしてオールドレンズに繁殖するカビ菌に対して指摘するなら、最も重要な要素は「光学ガラスレンズ自らがカビ菌の繁殖を招聘していない」点です!

あくまでもカビ菌繁殖の前提を揃える「他の何か」の前提条件が揃わない限り、光学ガラスレンズの周辺にカビ菌は繁殖しません!

特に今回のオーバーホール/修理ご依頼で指摘があったカビ菌の繁殖は「水性塗料に発生する白カビ」の一つなので、カビ菌の繁殖を促したのはこの光学ガラスレンズのコバ端に着色されている「反射防止黒色塗料」の成分のせいです(汗)

おそらくは、この「反射防止黒色塗料」が着色された過去メンテナンス時のタイミングから、1年〜数年を経て、少しずつ環境が整いカビ菌の繁殖に進んでいったのではないかとみられます。

逆に言うなら、今回の個体の光学系7群8枚の光学系構成の中で、唯一カビ菌の繁殖を確認できたのは、この第2群の凹メニスカスレンズだけだからです(汗)

他の光学ガラスレンズのコバ端に塗られていた「反射防止黒色塗料」は、また異なるインク成分ではないかとみています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

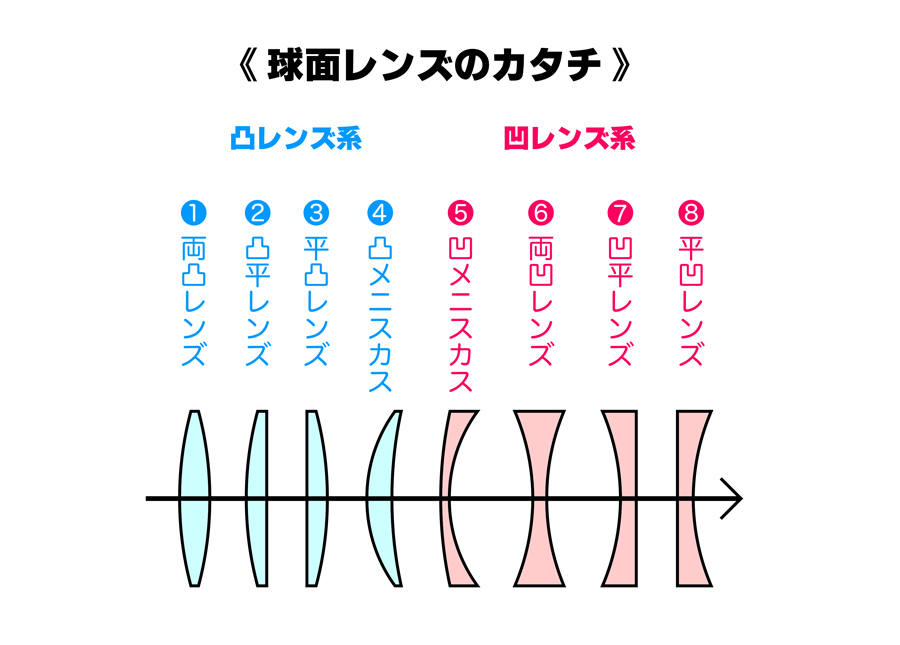

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学ガラスレンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

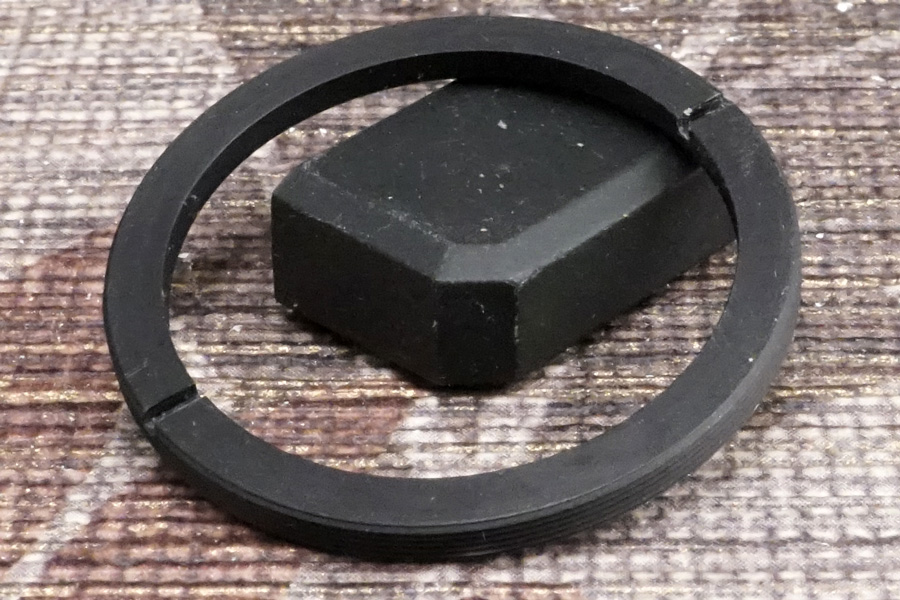

↑こちらも当初バラし始めている時の撮影ですが、後玉の周囲に被さる「遮光環lリング/輪っか」です。溶剤で強めに何度も擦ってみると、ご覧のようにようやく溶けて剥がれ始めました。

↑こちらも当初バラし始めている時の撮影ですが、後玉の周囲に被さる「遮光環lリング/輪っか」です。溶剤で強めに何度も擦ってみると、ご覧のようにようやく溶けて剥がれ始めました。

つまりこの「反射防止黒色塗料」は直接着色したのではなく「プライマーを使い、ちゃんと下地処理を施している」プロの仕業です。

上の写真のとおり、その着色した「反射防止黒色塗料」の下から現れたのは「製産時点に被せられていた濃い紫色のメッキ加工」なのが一目瞭然です(笑)

もっと言うなら、当方はどうして海外や国内の製造メーカーが造っていたオールドレンズ達の内部に使われている「締付環や鏡筒などの多くに、この濃い紫色のメッキ加工が施されているのか???」の根拠を既に掴んでいます。

・・ちゃんと特許出願申請書が顕在するのです!

確かキヤノンの特許出願申請書でしたが、そこに日本語で明確に「赤色成分を一定量混ぜ合わせる実施例が、最も内面反射防止に効果を表した」との記述を確認しました。

だからこそ世界中のオールドレンズで「まるで申し合わせたように」内部構成パーツの多くが「濃い紫色のメッキ加工」なのです・・決して黒色でもなければ、マットである (艶消しである) 必要など、それら特許出願申請書には一つも述べられていなかったのです!

・・それなのに、皆さんはマットな「反射防止黒色塗料」にひたすらに固執します!(涙)

マジッで本当に毎回毎回飽き飽きしていますッ!(怒)

ちなみに上の写真で剥がしている途中の側壁だけが「反射防止黒色塗料」の着色で、他の面は「全て製産時点の焼付塗装だった」ことを伝えておきます (つまり当然ながら溶剤如きで一切溶けない)。

どうしてこんな入射光の反射に影響を来さない箇所にまで、このような執拗な着色を試みるのか、まるで理解できません(笑)

↑こちらは光学系後群格納筒の中に使われる「フリーブ環 (遮光環/スペーサー的役目も兼ねる)」ですが、製産時点の焼付塗装なので微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工仕上げです。

↑こちらは光学系後群格納筒の中に使われる「フリーブ環 (遮光環/スペーサー的役目も兼ねる)」ですが、製産時点の焼付塗装なので微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工仕上げです。

するとご覧のように焼付塗装の際に保持していた器具の箇所だけ「アルミ合金材がむき出しになっている」のが分かります。もちろんこれらは溶剤如きで一切 (どんなに何回擦っても) 溶けて剥せません!

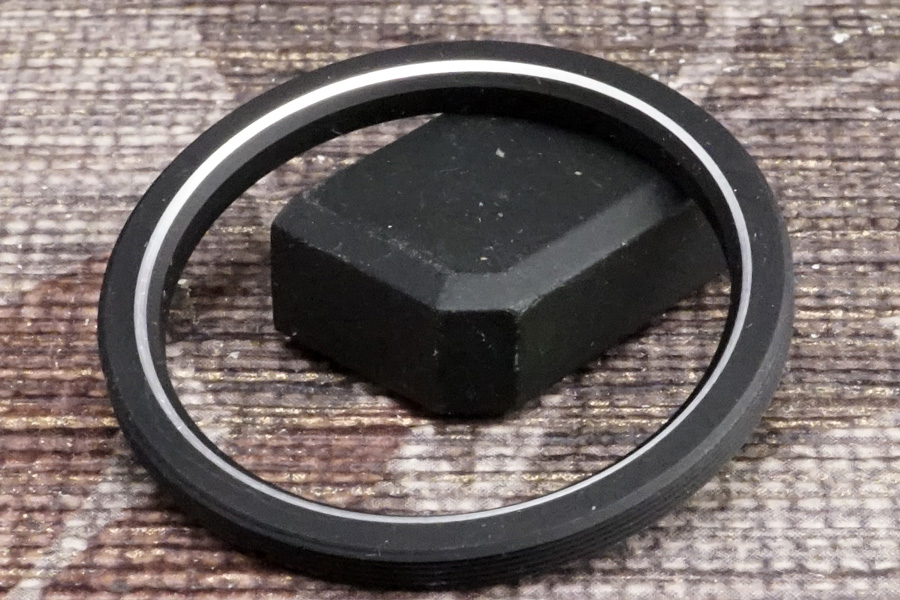

↑こちらは光学系後群の後玉の上に被せられる締付環ですが、やはり溶剤で溶ける「反射防止黒色塗料」で着色されていながら、その下から現れたのは同じ「濃い紫色のメッキ加工」です(笑)

↑こちらは光学系後群の後玉の上に被せられる締付環ですが、やはり溶剤で溶ける「反射防止黒色塗料」で着色されていながら、その下から現れたのは同じ「濃い紫色のメッキ加工」です(笑)

この事実からして、過去メンテナンス時の整備者は「敢えてブライマー処理してまで艶消しの反射防止黒色塗料を塗りまくっていた」ことが明白で、それは後玉のこの締付環から「見てくれの良さの追求」以外なかったことが確定します!(怒)

こういう個体がカメラ店の売り場のガラスケースに陳列されて高値で売られているのです(笑) そしてその「見てくれの良さ」故に、喜んで高いお金を払って買っていく人達が居るから成り立っている世界です!(笑)

・・アホらしいッ!(怒)

いい加減にしてもらいたいですッ。

↑こちらは光学系第2群の、先ほどカビ菌の繁殖が凄かったあの写真の凹メニスカスレンズを締め付け固定する「締付環」です。

↑こちらは光学系第2群の、先ほどカビ菌の繁殖が凄かったあの写真の凹メニスカスレンズを締め付け固定する「締付環」です。

やはり製産時点の焼付塗装が施されている為、溶剤で一切影響を受けません。

↑ところがヒックリ返して裏側をチェックすると、ご覧のように「光学系第2群の曲面に合わせて接触面が平滑研磨されている」と言う、とても希少な念を入れた製品設計だったのが判明します!(驚)

↑ところがヒックリ返して裏側をチェックすると、ご覧のように「光学系第2群の曲面に合わせて接触面が平滑研磨されている」と言う、とても希少な念を入れた製品設計だったのが判明します!(驚)

このシルバーな平滑面が向いている方向性は「前玉側方向」なので、必然的に光学系第2群のコバ端に「反射防止黒色塗料」が着色されている必要が起きます (そうしないと前玉に写ってしまうから)。

つまり過去メンテナンス時の整備者は「光学系第2群に施されていた反射防止黒色塗料を剥がして着色した」所為が見えてきます(汗)

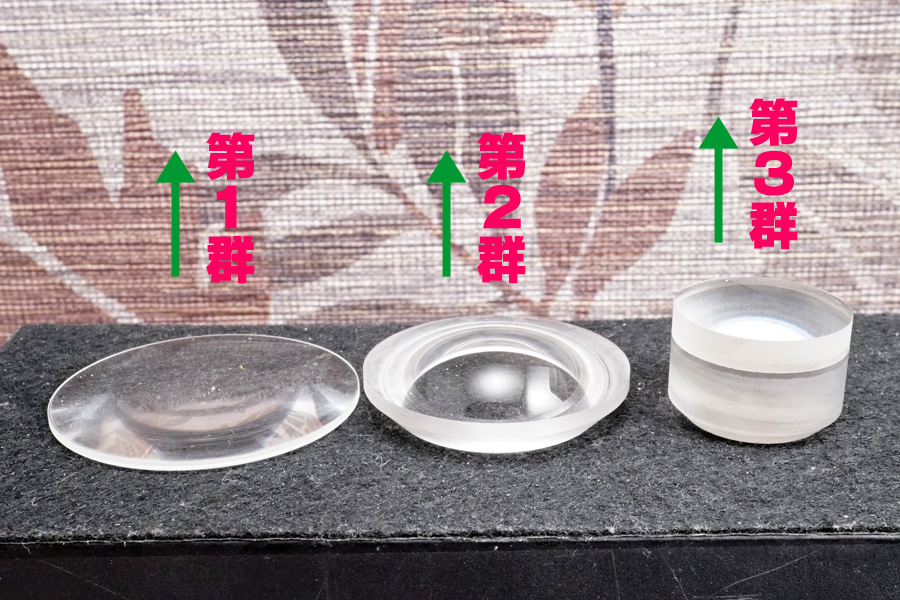

↑今回の個体から取り出した光学ガラスレンズを順番に並べて撮影していきます・・既に当方の手による「反射防止黒色塗料」の溶剤による完全除去作業が終わっている状況です。

↑今回の個体から取り出した光学ガラスレンズを順番に並べて撮影していきます・・既に当方の手による「反射防止黒色塗料」の溶剤による完全除去作業が終わっている状況です。

光学系前群を赤色文字で表記しています。グリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味します。当初バラした直後に着色されていた「反射防止黒色塗料」は、上の写真第2群の凹メニスカスレンズと、第3群の2枚貼り合わせレンズのコバ端に塗られていましたが、前述のとおりこれら2つに着色されていた「反射防止黒色塗料」は、まるでその種類が違っています(汗)

つまりおそらく、2回の過去メンテナンス時に分けて着色されていた経緯が推測できます。

↑ヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。従ってグリーン色の矢印が反転します。

↑ヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。従ってグリーン色の矢印が反転します。

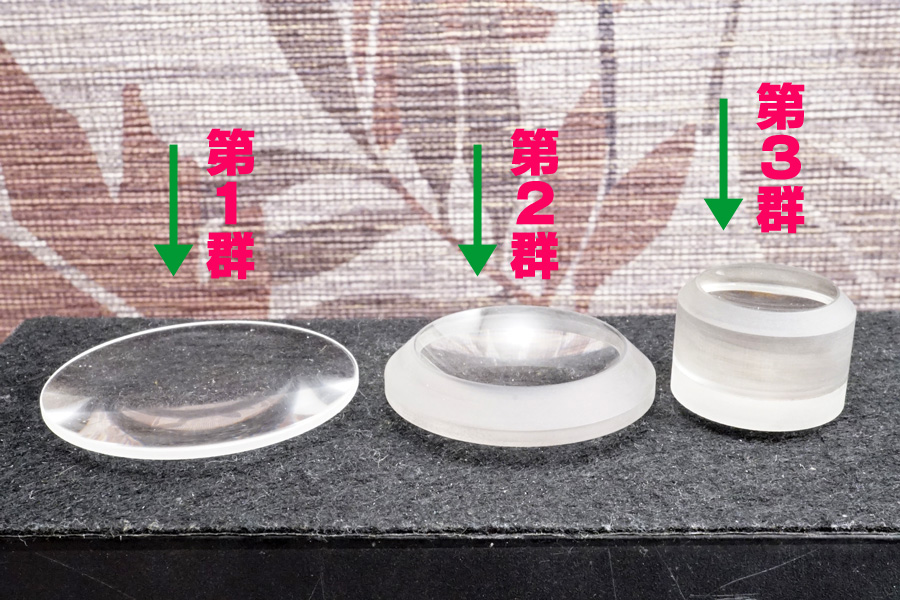

↑今度は光学系後群側を順番に並べて採っている為、ブルー色文字表記に変わっています。グリーン色の矢印が指し示している方向は同じ意味のままです。

↑今度は光学系後群側を順番に並べて採っている為、ブルー色文字表記に変わっています。グリーン色の矢印が指し示している方向は同じ意味のままです。

この光学系後群側では唯一第5群の2枚貼り合わせレンズだけがコバ端に「反射防止黒色塗料」を塗っていましたが、第2群のカビ菌が繁殖していたタイプとは全く別の種類の塗料です。

↑問題の光学系第2群凹メニスカスレンズのコバ端の着色を完全除去しましたが、赤色矢印で指し示している箇所にカビ菌の繁殖痕が僅かですが残っていました(汗)

↑問題の光学系第2群凹メニスカスレンズのコバ端の着色を完全除去しましたが、赤色矢印で指し示している箇所にカビ菌の繁殖痕が僅かですが残っていました(汗)

↑それらの痕跡をガラス研磨してキレイにしたところです(汗)・・ガラス研磨したのはこのコバ端だけです。しかもご覧のとおり、もともと蒸着コーティング層に色つきがありません (無色透明なまま)。

↑それらの痕跡をガラス研磨してキレイにしたところです(汗)・・ガラス研磨したのはこのコバ端だけです。しかもご覧のとおり、もともと蒸着コーティング層に色つきがありません (無色透明なまま)。

このように指摘すると「ノンコートのレンズと同じ状態になっている!」と、まるでフレアの根源みたいな話に振ってくる人達/勢力が必ず居ますが(笑)・・違います! ノンコートでないなら蒸着コーティング層が被せられているワケですから、例えその光彩を放っていなくても「使っている資料 (鉱物のこと) とその厚みにより波長制御している」ことは、容易に反射防止対策として考えられます。

従って「無色透明=フレア発生」との等式でイメージする思考回路を、どうか捨て去って頂きたいですね!(笑)

蒸着コーティング層に色が付いて反射して見えているのは「恣意的にその反射している波長帯域を活用して、合わせて他の波長域の透過まで促している」と言う「多光束干渉の原理」の一つにすぎません (他にも根拠があるから)。

もしもこの点について知りたければ、当方のブログ内の補足解説『♦ オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』をお読み頂ければ理解が進むと思います。

↑ここからは当方の手による『磨き研磨』が終わった各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程に移っていきます。上の写真は絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。

↑ここからは当方の手による『磨き研磨』が終わった各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程に移っていきます。上の写真は絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。

写真の撮影スキルが低すぎるので、上手く撮影できていませんが(汗)、限りなく黒色に使い「濃い紫色のメッキ加工」です。

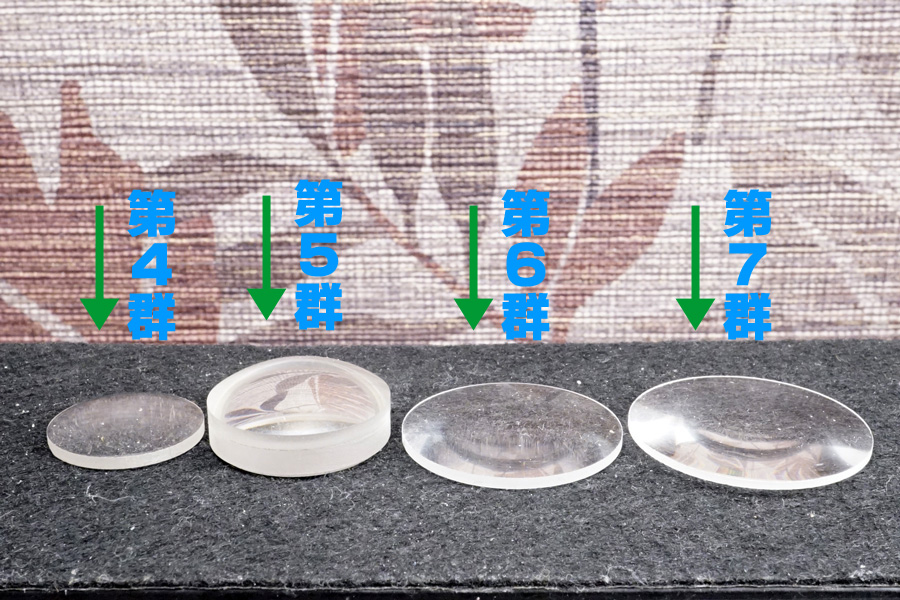

↑一つ前の鏡筒最深部に上に挙げた絞りユニットの各構成パーツが組み付けられてセットされます。

↑一つ前の鏡筒最深部に上に挙げた絞りユニットの各構成パーツが組み付けられてセットされます。

❶ 絞りユニットベース環 (黄銅製) +開閉環 (アルミ合金製)

❷ 絞り羽根脱落防止用メクラ (アルミ合金製)

❸ 開閉環押さえ板 (黄銅製)

❹ 絞り羽根開閉幅制御キー (黄銅製)

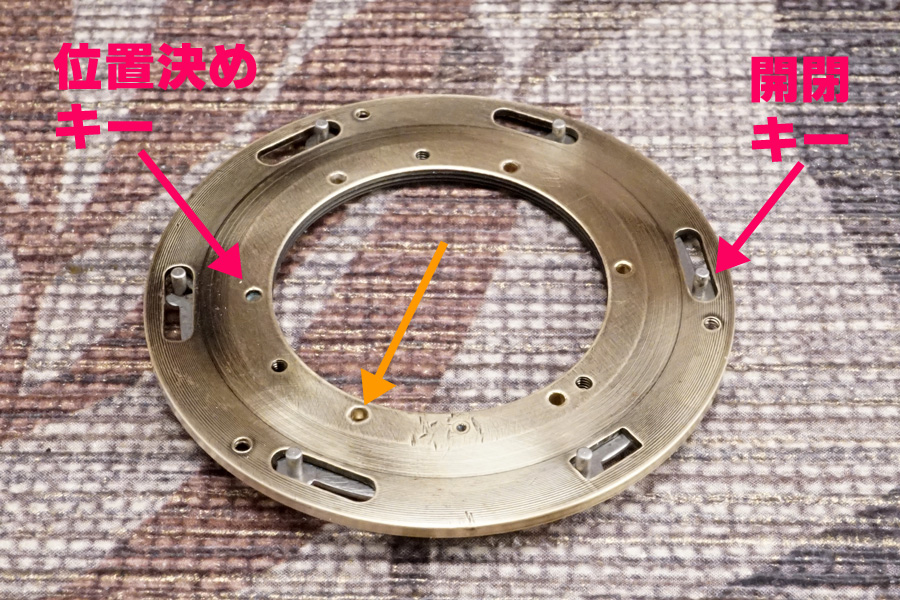

↑他のKONICA製オールドレンズ達とまるで同一の製品設計ですが、絞りユニットのベース環です。

↑他のKONICA製オールドレンズ達とまるで同一の製品設計ですが、絞りユニットのベース環です。

とにかくKONICA製オールドレンズ達の最後期「AEタイプ」且つラバー製距離環用ローレット (滑り止め) ですら、上と全く同一のベース環を絞りユニットに使っていましたから、それを根拠に「製品設計技師は、当時のKONICA社内で絶大な権威を持つ特定の技師だった」と妄想しています。そうでなければ初期から一貫して最後期まで通しで「同じ概念のパーツを使い続けた」理由が説明できません(汗)

逆に言うなら、この方式の製品設計を継承し続けたが故に、絞り環のガチガチ感を伴う操作性も、そもそもの「ARマウント規格」の課題も、何もかもをず〜ッと引きずり続けていたと指摘できるワケで・・だからこそ罪深きと言っているのです!(怒)

この製品設計概念に新たな息吹が流れてもっと簡素、且つ効率的/合理的な絞りユニットで絞り羽根制御できていれば、おそらく製産コストの多くはさらに光学設計へと向けられていたのではないかと思ってしまいます(涙)

KONICA経営陣の大失敗、且つ愚策は、特定の製品構造に固執し続けてしまったことであり、それを顧みようとしない企業風土を許してしまった経営者こそが真犯人なのです!(怒)

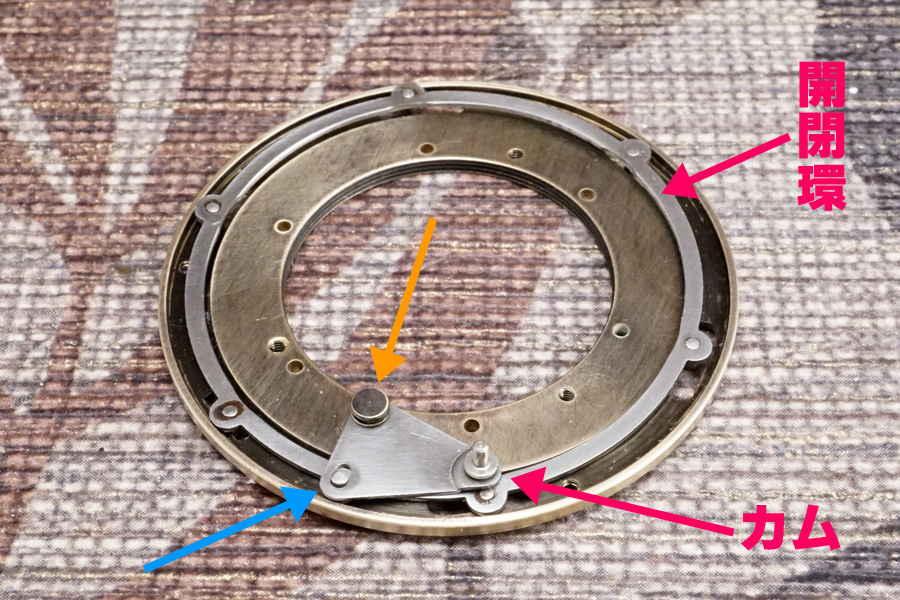

「絞り羽根の開閉角度を制御する=開閉環の移動距離を制御する」手前に位置する「カム」は、実はオレンジ色の矢印の箇所で軸が貫通しており、専用工具でない限り外せません(汗)

従ってこの「開閉環」と組み込んでいるベース環との接触面に、経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビが生じていても手を出せないのです(涙)・・その根拠がブルー色の矢印で指し示している箇所のように「カムの一部が開閉環に連結している」結果です。

結果、カムが移動するとそれに100%連動して「開閉環」が回って、絞り羽根の開閉角度が変化していく仕組みです。

時間がもったいないので探索していませんが、おそらくこの仕組みを発案した製品設計技師が1人ちゃんと居て「この絞りユニットを、このような非常に薄いベース環の厚みだけを主体にしてまとめられた優れた製品設計」と本人も含め周囲も自負していたからこそ、この仕組みを最後まで引きずっていきます(汗)

この絞りユニットの最大のメリットは「絞りユニットの肉厚が異状に薄い」と言う点です。しかもそこに絞り羽根の開閉角度の制御機能 (つまり微調整のこと) まで付随させた概念で完成させているのが、確かに素晴らしいのですが「それはあくまでも1960年代の素晴らしさ」でしかなく、それを終わらせようとしなかった社内風土がそもそものKONICA衰退を誘っていったと、当方は考えています(涙)

・・素晴らしい光学設計ばかりなのに、何ともったいないことか!(怒)

↑ヒックリ返して裏側を撮影しました。絞り羽根が刺さる為の「開閉キー」と「位置決めキー」がそれぞれ用意されます。オレンジ色の矢印で指し示している箇所には、前述「カム」の特殊な軸がネジ込まれています。

↑ヒックリ返して裏側を撮影しました。絞り羽根が刺さる為の「開閉キー」と「位置決めキー」がそれぞれ用意されます。オレンジ色の矢印で指し示している箇所には、前述「カム」の特殊な軸がネジ込まれています。

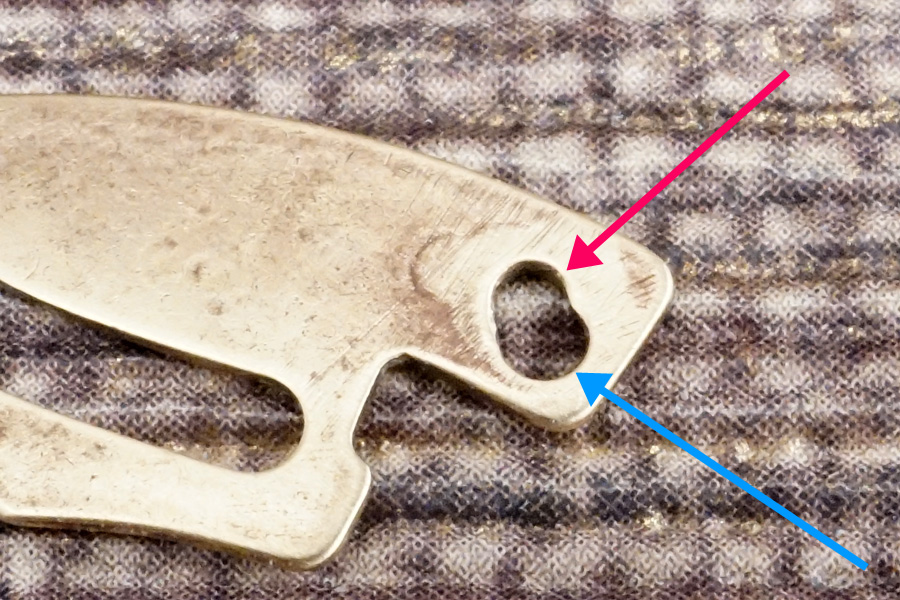

↑KONICA製オールドレンズ達の (最後期まで使われ続けた概念の一つ) 絞り羽根の角度を決定づける「絞り羽根開閉幅制御キー」たる「への字型の切り欠き/スリット/溝」です。「への字型」の頂点かせ僅かにくびれているカタチがポイントで、ここで制御環の回転運動を一気に逆行したチカラと方向性に変換させるきっかけづくりを与えている、非常に頭の良い概念です。

↑KONICA製オールドレンズ達の (最後期まで使われ続けた概念の一つ) 絞り羽根の角度を決定づける「絞り羽根開閉幅制御キー」たる「への字型の切り欠き/スリット/溝」です。「への字型」の頂点かせ僅かにくびれているカタチがポイントで、ここで制御環の回転運動を一気に逆行したチカラと方向性に変換させるきっかけづくりを与えている、非常に頭の良い概念です。

これは一般的なオールドレンズ達が (他社含め、或いは海外含め)「なだらかなカーブ」の勾配にカムが突き当たった時の「勾配の量に従い絞り羽根の開閉角度を制御する」手法から、一歩進んだ「とてもコンパクトで狭い面積しか使わない優れた設計」と言うのが当方の評価です。

通常は「なだらかなカーブ」の坂を登りきった頂上部分が「開放位置」になり、一方の坂の麓部分が最小絞り値側の絞り羽根の開閉角度に一致するよう設計されます (もちろんこの勾配の使い方が逆な場合もある)。

すると一般的には「なだらかなカーブ」とその坂に突き当たる「カム」とは、互いが別の向き合う配置で節とされる製品設計しか顕在せず、それだけの最低限の面積が求められます。

それを上の写真のような制御方式にすれば「絞り羽根の開閉角度を決める場所とカムが同じ位置で同居できる」コンパクトさ/面積の少なさが画期的だと言っているのです。

だとすれば、上の写真のような「への字型」の活用を残しながらも、その他の要素「鋼球ボールや長大な引張式スプリングに頼った制御機構」をすぐに捨て去れば良かったのに、進化させる努力を怠ったのが「罪だと言っている」ワケです。

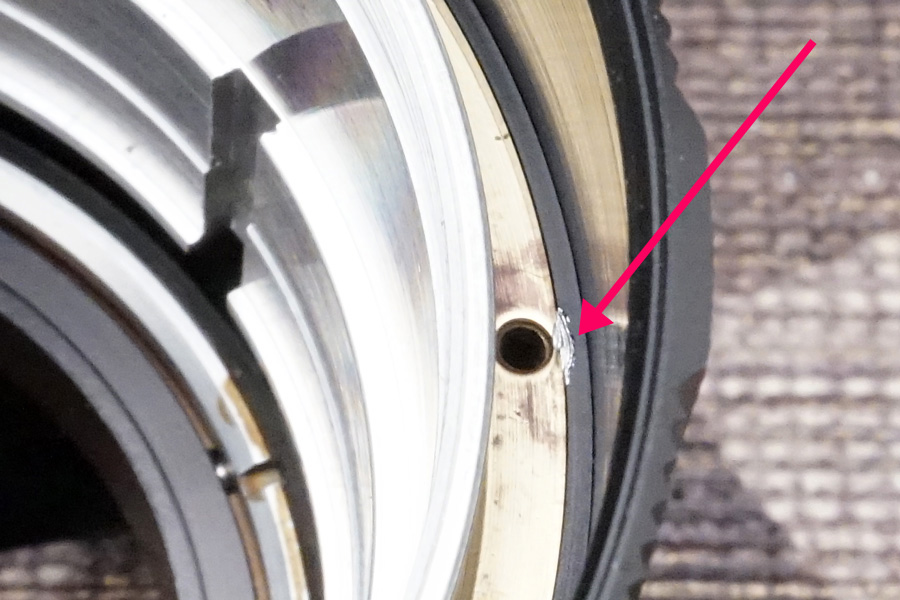

↑そして今回の個体に特定して施されていた、過去メンテナンス時の「ごまかしの整備」を暴露します(笑)

↑そして今回の個体に特定して施されていた、過去メンテナンス時の「ごまかしの整備」を暴露します(笑)

赤色矢印で指し示している箇所に空いている貫通用の穴が製産時点を示し、一方ブルー色の矢印で指し示している箇所の少し大き目の穴が「過去メンテナンス時の整備者がドリル穴開けしたごまかしの整備の証拠」です(汗)

つまりこの「への字型」の傾きを強制的に変化させるべく、左右で締め付け固定する場所の穴の位置をズラしている始末です!(怒)

この結果、絞り羽根の開閉角度が「への字型の頂点を越えた瞬間に変化する」よう仕向けたドリル穴あけを意味しており、このような概念を知って活用できる立場と言うのは「プロの整備者」だけだからです!(怒)

・・どうしてこういう製産時点から逸脱した処置を公然と平気で執れるのか「???」です!

どうして自分の思ったとおりに絞り羽根が開閉しないのか・・つまり絞り羽根開閉異常が相変わらず起きている・・その根源、因果について、真正面からシッカリ追求していこうと言う気概がそもそもありません!(怒)

ちゃんと動かないなら、動くようにドリルを使って穴開けしてでも強制的に仕向けてしまう・・そう言う低俗な思考回路しか持っていないのが、こういう「プロの整備者」なのだと、言っているのです!(怒)

そして大概、こういうことを公然と平気でヤッてしまうのが「カメラ修理業界」なのであり、だからこそフィルムカメラの中は大変なことになっています(笑)・・製産時点を逸脱する方向性に仕向けてしまう整備を『是』としている、そういうプロのカメラ店様や修理専門会社様・・を当方は、一切信用していませんし、当方はそれを指して「整備している」と受け取りません!!!(怒)

そんな検証は、今までの14年間に仕上げてきた3,512本のオールドレンズ達で、イヤと言うほどヤラされてきましたから、そういう『ごまかしの整備』の尻拭いに、ホトホト懲りています(涙)

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

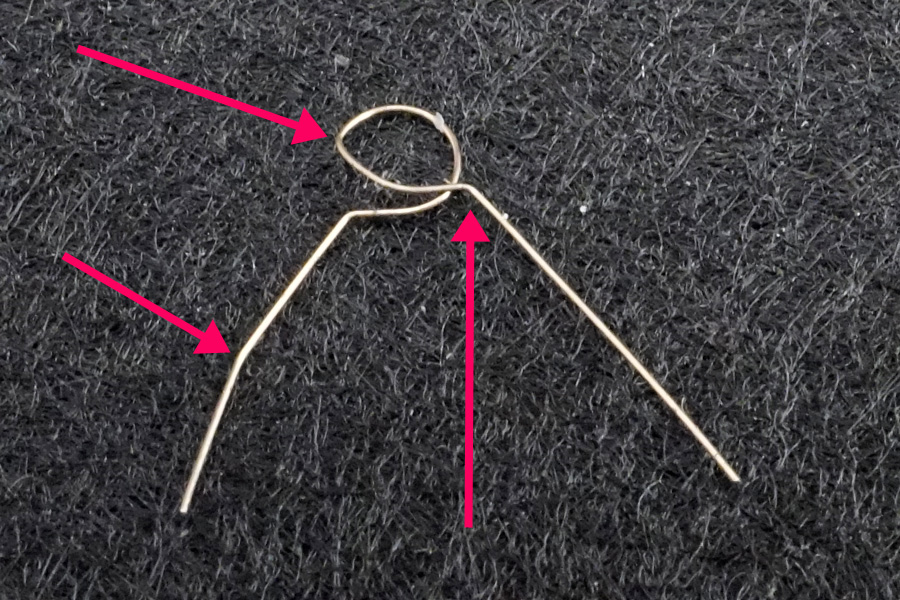

↑さらに悪いことに、やはりこの個体も「捻りバネ」をイジり魔窟ていました(涙)・・赤色矢印で指し示している箇所の全てでカタチを強制的に曲げて変形させています。

↑さらに悪いことに、やはりこの個体も「捻りバネ」をイジり魔窟ていました(涙)・・赤色矢印で指し示している箇所の全てでカタチを強制的に曲げて変形させています。

もぅこうなると、本来の「捻りバネ」の能力は消え失せており、おそらくこの所為は一つ前のドリル穴開けした技術スキルからは、全く以て乖離しすぎている幼稚な行為なので、また別のタイミングによる過去メンテナンス時ではないかとみています。

・・つまり最低でも3回この個体は過去メンテナンスされています(汗)

1回目が製産後十数年前後で「住友スリーエム製ボンドが一世風靡していた時代」であり、それはゴム系のボンドを「固着剤」として使っている点で指摘できます。ゴム系なので剥がそうと試みるとビョ〜ンと伸びるワケで「完全な硬質化ではない」のがゴム系なら当然な話ですが、そういう使い方が流行っていた光路長と推定できます。

次の2回目が今回の個体で言えば「反射防止黒色塗料」をブライマーを使い定着させていった作業を講じたタイミングです(汗)

そしていよいよ最後の3回目に光学系第2群にどうしようもない水性塗料の「反射防止黒色塗料」を塗ったくって、且つ上の「捻りバネ」まで使い物にならなくしています(涙)

ちなみに当方は最後に貧乏くじを引いた4回目の整備者 (モドキ) の立場ですね(笑)

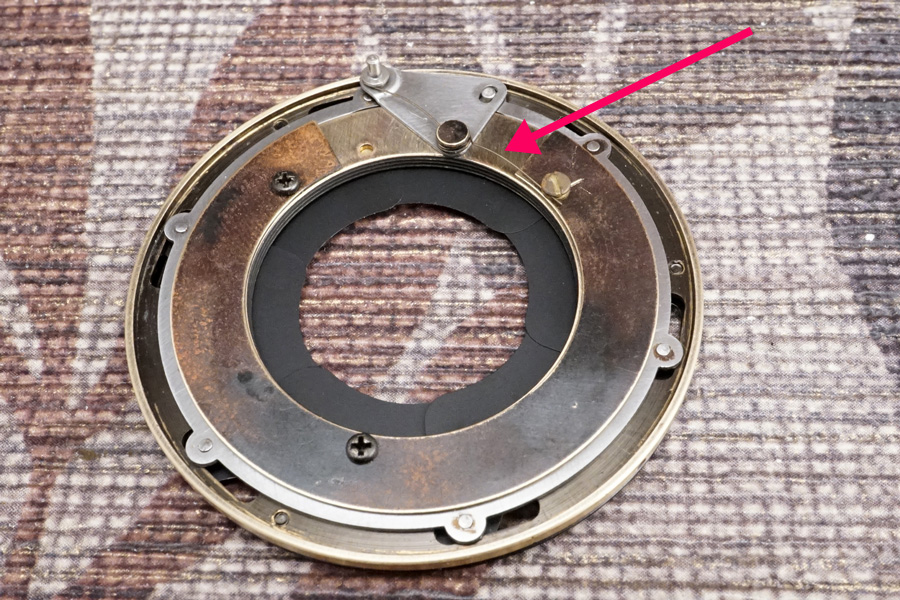

↑組み上げが完成した絞りユニットを撮影しました。結局、当方がヤッたのは「捻りバネ」のカタチを戻し (赤色矢印)、且つ黄銅材の経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビを完全除去して平滑性を取り戻し、前出の「絞り羽根開閉幅制御キーのドリル穴あけ」を使わずに「本来の製産時点の穴を使ってもう一度締め付け固定した」ワケで、何のことはなく、たったそれだけで「絞り羽根の開閉異常が正常に戻った」次第です(笑)

↑組み上げが完成した絞りユニットを撮影しました。結局、当方がヤッたのは「捻りバネ」のカタチを戻し (赤色矢印)、且つ黄銅材の経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビを完全除去して平滑性を取り戻し、前出の「絞り羽根開閉幅制御キーのドリル穴あけ」を使わずに「本来の製産時点の穴を使ってもう一度締め付け固定した」ワケで、何のことはなく、たったそれだけで「絞り羽根の開閉異常が正常に戻った」次第です(笑)

つまりサビを排除せずに、そうやって強制的に製産時点を逸脱するような変形や曲げを行う「ごまかしの整備」に堕ちているから、やがてこの個体も「絶滅の運命」を辿るところ、寸前で立ち止まれたワケで・・良かったです!(涙)

その根拠を次に示していきます。

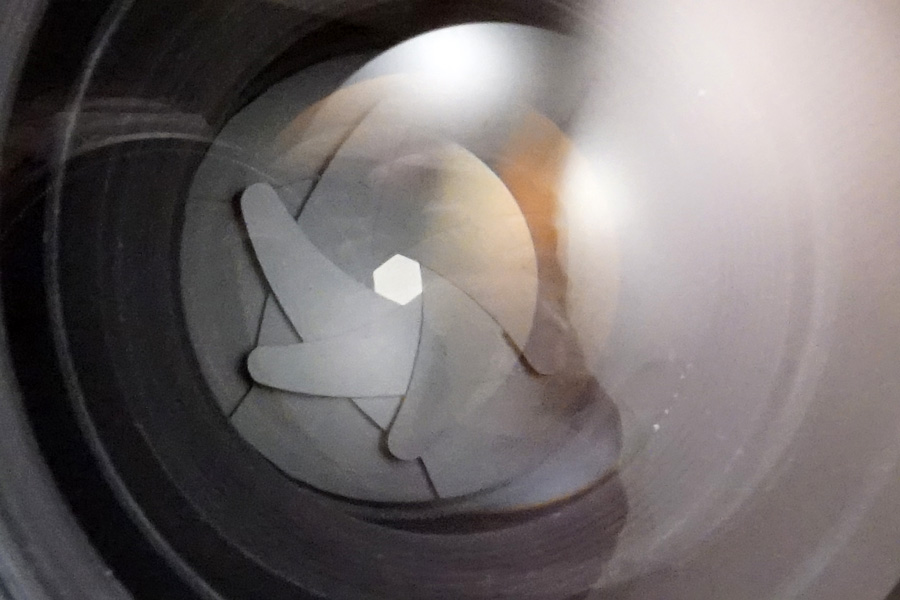

↑ヒックリ返して裏側 (後玉側方向) から撮影しています。するとご覧のようにグリーン色の矢印で指し示している箇所に「重なり合っている絞り羽根の端部分が互いに一致していない」状態を撮影しています。

↑ヒックリ返して裏側 (後玉側方向) から撮影しています。するとご覧のようにグリーン色の矢印で指し示している箇所に「重なり合っている絞り羽根の端部分が互いに一致していない」状態を撮影しています。

これは前出の赤色矢印で指し示している箇所の、ドリル穴開けした穴を使わずに「絞り羽根開閉幅制御キー (への字型のヤツ)」ちゃんと製産時点の穴を使って締め付けているものの、その締め付け位置が「まだ極々僅か0.1〜0.2㎜ズレている」のが拙くて、グリーン色の矢印で指し示している箇所の状況に陥っていることを撮影しています(笑)

つまりこの撮影を観て気づいたので、再び微調整し直した結果、現在はピタリと各絞り羽根が合致してキレイに完全開放できています!(涙)

なお、ブルー色の矢印で指し示している箇所に「樹脂製パーツのストッパー」が使われている製品設計なのですが、ここに1回目の整備者によるゴム系ボンドを使ったが為に「樹脂材が僅かに溶けている」ワケで、それで初めてこのゴム系ボンドを「固着剤」として使っていのが、決して製産時点ではなかったことの根拠に据えました!(驚)

こういう「観察と考察」の積み重ねから凡その過去メンテナンス時期を確定させています。従って当時一世風靡しただけあって、この住友スリーエム製ボンドは至るところで使われており、逆に言うなら「製産時点に使われていたのは、ちゃんと完全硬化していた褐色系の (ニスのような) 固着剤」だったと指摘できるのです。

つまり同じ「褐色系の固着剤」にしても、マイナスドライバーなどを使い強制的に剥がそうと試みると「パリパリと剥がれていく、完全硬化していた褐色の固着剤」と、今回の個体のように「ビョ〜ンと伸びるだけの (伸縮性を有する) 褐色の固着剤」と言う2つの種類に大別されることを述べています。

微調整箇所で使うべき本来の「固着剤」としての目的と役目を考えるなら、自ずと製産時点を示す答えは1つしか決まっていません(笑)

だからこそ、当方は完全解体にこだわっているワケで、要は過去メンテナンス時の所為全てを「まるで信用していない」のです!(笑)

なお、上の写真で明白ですが、このモデルは「絞りユニットの直前位置までF2よりも、さらに多くの入射光が透過してきていた」事実が判明します。

ご覧のように「完全開放状態なのに、絞り羽根が任意の角度まで閉じている」つまり絞り羽根が顔出しした状態で「開放f値:F2」を採ってきた光学設計なのだと理解できます。

逆に言うなら、それが前のほうに掲載した「絞り羽根のカタチ」の根拠にもなっています。そもそも「完全開放段階で入射光を遮蔽させる目的と役目で、そのようなカタチに設計してきた」ことが、これで理解できますね(笑)

単にバラして取り出した絞り羽根のカタチを観るだけではなく、こういう制御系の動きと光学設計との関係性にまで意識を関連付けさせる訓練も・・必要です(笑)

どうしてこのカタチの絞り羽根に設計してきたのかは、まるで掴みようがありませんが、少なくとも光学系前群の第2群凹メニスカスレンズを色付せずに蒸着コーティング層を蒸着してきた理由の一つには、このような要素が関係している懸念は捨てきれなくなりました。

つまり「入射光を取り込むだけ取り込んでおいて (しかも第3群で入射光の波長の仕分けまでして)、途中で (絞りユニットで) 必要とする波長だけに限定させている」との下倉氏の企みが、既に光学系前群側で仕込まれていて、且つそれを裏打ちするが如く「絞り羽根を閉じさせて開放f値をF2に仕向けてきた」のは、一にも二にも三にも光学系後群側での入射光制御に対する積極的、且つ果敢な挑戦的光学設計の前段的要素ではないかと・・妄想が妄想を呼んでいるような話です(笑)

このように次から次へと辻褄が合っていくと、マジッで「チョ〜気持ちいいッ!」ですが(笑)、実は下倉氏の企図の前提には「何とかF2にギリギリ乗せられる処まで明るく設計してくる」ではなく、もしかしたら「余裕でF2に落ち着かせられる/ランディングできる」だったのかも知れないのです(汗)

するとその発想/着想の源は「光学系後群で何をどうするか」について、既に自らの確信を持っていて「あくまでもそれに見合う光学系前群の設計に仕向けただけ」だったとしたら・・どう思われますか???(怖)

フレア気味をおそれもせず、入射光を絞り羽根で遮蔽までして、しかも後群側で徹底的に高屈折率を駆使し尽くして (第4群に、当時にしては相当恣意的に濃い目の色合いで蒸着コーティング層を蒸着してきて) それら全てを用意周到に設計してきていたとすれば (あながち無きにしも非ずと言うワケで)(汗)、下倉氏とは、どんだけ凄い人なのかと恐れ入ってしまいます!(驚)

・・こういう妄想が妄想を呼ぶロマンの楽しみ方も、晩酌の肴にはうってつけです(笑)

もちろん一次資料として下倉氏の発明案件であったことは、特許出願申請書が見つかっていない以上何一つ根拠がありませんが、そうは言ってもこういう攻めの光学設計の特徴には、何か信じたい思いがどうしても残ってしまいますね(汗)

・・そういうのが楽しいのですッ!(笑)

オールドレンズに対するロマンの増幅とは、こういうヤリ方もあるワケで(笑)、そもそも今ドキなデジタルなレンズには、こういう側面で楽しめる要素は微塵も用意されませんから(泣)、単なるそのオールドレンズの登場時期や時代背景のみならず「自ら勉強して、光学系へのロマンを膨らませる」楽しみだって、できるワケで、そこにこのような内部構造面での整合性が噛み合うとなれば「いつの間にか身を乗り出していたり」なんて言う、トッつきの変化すら自分に起こる可能性だって捨てられないのです(笑)

当方がこのブログの冒頭で述べている「単に写真を撮るためだけの道具とみていない」と言うのは、或る意味そういう楽しみ方を皆様にも是非知って頂きたいと思ふので御座いまする。

↑絞り羽根開閉制御の微調整をもう一度行い、完璧に適正状態に戻った絞り羽根が、最小絞り値まで閉じた時です。

↑絞り羽根開閉制御の微調整をもう一度行い、完璧に適正状態に戻った絞り羽根が、最小絞り値まで閉じた時です。

↑ッ言うか、当時のKONICA製オールドレンズの多くはこのグリーン色の矢印で指し示している箇所の長大な引張式スプリングのチカラで「常に最小絞り値まで絞り羽根が閉じている」ことを説明しています。そしてその時の「捻りバネ」のカタチすら、上の赤色矢印の如くキレイに戻っています(泣)

↑ッ言うか、当時のKONICA製オールドレンズの多くはこのグリーン色の矢印で指し示している箇所の長大な引張式スプリングのチカラで「常に最小絞り値まで絞り羽根が閉じている」ことを説明しています。そしてその時の「捻りバネ」のカタチすら、上の赤色矢印の如くキレイに戻っています(泣)

それ故、当方には高い技術スキルなど皆無で (つまり技術スキルが低俗) ヤッている内容は、過去メンテナンス時の整備者の「ごまかしの整備」の尻拭いばかりであり(笑)、何一つまともな整備作業を行っていないことを、今このブログをご覧になっている皆様も重々ご承知おき下さいませ!(笑)

オーバーホール/修理などのご依頼は、当方宛てではなく、プロのカメラ店様や修理専門会社様宛てご依頼頂くのが、最善で御座います!(笑)

当方は極々僅かに一部のファンの方々から届く、思い入れ大き慈しみの個体を整備するので精一杯なのです!(涙)・・是非とも一般の皆様方は、思い違いされぬよう、くれぐれもお願い申し上げます!(笑)

・・プロのカメラ店様や修理専門会社様あて整備依頼をお願い申し上げますッ!

↑絞り羽根の開閉制御の不整合に、少々時間を要しましたが (2日かかってしまいましたが) 鏡筒が仕上がったので、いよいよここからヘリコイド群の組立工程に移ります。

↑絞り羽根の開閉制御の不整合に、少々時間を要しましたが (2日かかってしまいましたが) 鏡筒が仕上がったので、いよいよここからヘリコイド群の組立工程に移ります。

赤色矢印で囲っている条ネジ山の長さ/深さは、例えばヘリコイドメス側が黄銅材の長大な長さ/深さを持つことから、その低回転トルクの硬性に対応できる幅が必要になる為、納得できるのです。

ところがその一方でグリーン色の矢印で囲っているヘリコイドオス側の条ネジ山の長大な長さ/深さは人事用ではありません(汗)

逆に言うなら、このモデルの距離環が回る駆動域に注目する必要があります。仮に∞刻印位置を時計の12時の位置に合わせた時、距離環が回っていく方向を時計方向とした時に最短撮影距離:30cmの位置は時計の7時の位置に来ます。

つまり僅か210°分しか駆動しない/回らない距離なのに、グリーン色の矢印で指し示している箇所と言う長大な長さ/深さの条ネジ山を設計してきたことに問題があると言っているのです!(怒)

例えばこれがtamronなら、条ネジ山の幅とピッチを大型化して、且つ勾配を急勾配に設計してきて「同じ210°で1/3の長さ/深さしか必要としない」設計にしてきたと思うのです。

いろんなメーカーのオールドレンズ達をバラしているからこそ、そういう事柄に気持ちが行きます(笑)

もっと言うなら、確かに今回のモデルの光学系の光学設計に於ける光路長として、必要な長さ/深さを収めるのが使命だったのでしょうが、だからと言ってこれだけ長大な長さ/深さの条ネジ山を延々と研削してしまった製品設計が「拙い!!!」と言っているのです。

設計技師本人が思いつかないなら、気づけないなら、それに物申す若手との議論の場を設けなかった、経営陣の不始末の『証』なのです!(怒)

結果、とても素晴らしい光学設計のオールドレンズ達は、未だに不遇の価格帯で市場流通を強いられている始末で、少なくとも「下倉氏」の精力的、且つ果敢な挑戦の結実であるモデルの評価くらいは、最低限上げていってほしいと、当方は切に草葉の陰で祈っている次第です!(涙)

↑実際にその問題となっているヘリコイドオス側を、無限遠位置の当たりをつけた正しいポジショニングでネジ込むと、最短撮影距離の時の繰り出し量は上の写真のとおり「僅か1/3弱程度の長さ/深さしか必要としていない」ことを述べています。

↑実際にその問題となっているヘリコイドオス側を、無限遠位置の当たりをつけた正しいポジショニングでネジ込むと、最短撮影距離の時の繰り出し量は上の写真のとおり「僅か1/3弱程度の長さ/深さしか必要としていない」ことを述べています。

悪く見積もっても、せめて半分くらいの長さ/深さで十分に製品設計できたのではないかと考えられますから、必要だつたのは条ネジ山の幅とピットに勾配の工夫だけです! その努力を怠ったが故に製品設計の技師が罪深いと述べているのです!

↑さらに他のモデルと比較しても初期であるが故なのかも知れませんが、赤色矢印で指し示している箇所の「直進キー」が1本しか存在しません(汗)

↑さらに他のモデルと比較しても初期であるが故なのかも知れませんが、赤色矢印で指し示している箇所の「直進キー」が1本しか存在しません(汗)

これを両サイドから1本ずつ用意すれば、距離環の回転運動に対する均質性がより増すものだと誰でも理解できると思います。するとここに当方がカチンと来てしまった根拠が隠れていて(笑)、実は製品設計技師は「210°分しか距離環が回らない」ことを熟知しているからこそ「直進キーをたった1本に収めてきた」と指摘できるのです(笑)

詰まる処、条ネジ山の幅やピッチに勾配を工夫するのが面倒だったのか何なのか分かりませんが、工夫しなかったことだけは間違いありません。当方はそれを以て「下倉氏の努力に見合わない」とカチンと来ているワケです(笑)

↑当時のKONICA製オールドレンズ達の宿命でもあった「絞り環にネジ山が介在する製品設計」を赤色矢印で指し示しています(汗)

↑当時のKONICA製オールドレンズ達の宿命でもあった「絞り環にネジ山が介在する製品設計」を赤色矢印で指し示しています(汗)

するとどうしてこのようなネジ山が絞り環の操作時に必要だったのでしょうか???(笑)

答えは簡単で「クリック感を体現させる鋼球ボールが両サイドに入るから」です(汗)

両サイドにカチカチとクリック感を実現させる「鋼球ボール+反発式スプリング」の組み合わせを「何とイモネジで締め付けて封入する手法を採り続けた」が故に、ネジ山を用意しないと「絞り環と鏡筒内の絞りユニット開閉環、ひいてはカムと連結している場所が1箇所しか存在しない」が故に、均質な操作性を担保できなかったのです(泣)

しかもその1箇所には「長大な引張式スプリングのチカラが常時及んでいて、閉じる方向に働いている」と言う前提が大きな障壁になります(汗)

詰まる処、カムと「絞り羽根開閉制御キー (への字型のヤツ)」をほぼ同一箇所にコンパクトに収められたと言う「工夫に自ら溺れていた」製品設計技師の驕りだと、当方は述べているのです!

このネジ山が消えて、他の当時の他社光学メーカーとまるで同じ絞り環の格納手法を採っていれば、自動的に長大な引張式スプリングを引き回してのチカラの制御に「???」も起きるので、必然的に「絞りユニットの設計自体をゼロから見直す」に至っていたハズなのです。

だから罪深いと口を酸っぱくして述べています。これは若手が物申す土壌を用意できなかった経営陣の驕りでもあり、結果的に市場から消えていく運命しか待っていなかったどころか「未だに市場流通品の製品価値を貶め続けている責任を一体誰が持つんだッ!!!」と言っているのです!(怒)

・・KONICAの写りがステキだと感じている当方にとっては、堪ったもんじゃありません!

ちなみに今回の個体は「一つもご報告すべき瑕疵内容が残っていない、完璧な仕上がり状態」なので(汗)、前述のガチガチした絞り環の操作性まで「カチカチと小気味良くクリック感を感じる程良い操作性」に仕上がっている始末で(笑)、モドキなヤツが関わると、こういう凄みすら体現できてしまうのです(笑)

それは先日の『UC HEXANON AR 28mm/f1.8 AE《前期型》(AR)』での仕上がり状況もまるで同一なので(笑)、単に個体別に運が良かったような話では、決してありませんねッ!(笑)

・・だから、モドキなヤツの凄みなんですッ!(笑)

当方が関われば、未だにKONICA製オールドレンズ達も「本来在るべき姿」に舞い戻れるのです!(涙)・・良かった良かったッ!(笑)

筐体外装の指標値刻印が溶剤洗浄で退色したので、当方の手により指標値を再着色しています。もちろんホワイトなんて使いません(笑)・・それはご依頼者様が手に取ってご覧頂ければ、なかなかに味わいのある色つきに仕上がっているのが分かります(笑)

こういう細かい話の積み重ねこそが、それが一貫していさえすれば、当方が何本『DOH』しようとも、お手元の全ての個体で同じ操作性を体現できるワケで、だからこそ「撮影に没頭してしまっているのが本望」だと言っているのです!(笑)

・・そうなのです! その時、当方の整備など、脳裏から消え失せているのですッ!(笑)

極々僅かなご依頼者様の皆様方、当方のファンの方々、そしてそれは『神々しい方々』であり、だからこそ次から次へとオールドレンズ達が届くのです(涙)

↑今回の個体も製産時点から相変わらず決まった位置で締め付け固定されてきた『証拠』が残っていました (赤色矢印)(汗)

↑今回の個体も製産時点から相変わらず決まった位置で締め付け固定されてきた『証拠』が残っていました (赤色矢印)(汗)

↑特に調べずとも、ほぼ無限遠位置に近い状況でヘリコイド群も距離環も鏡筒まで含めて組み込みが終わっている為、この後は光学系前後群をキレイに、本当にキレイに光学清掃して組み込んでしまえば完成です!(笑)

↑特に調べずとも、ほぼ無限遠位置に近い状況でヘリコイド群も距離環も鏡筒まで含めて組み込みが終わっている為、この後は光学系前後群をキレイに、本当にキレイに光学清掃して組み込んでしまえば完成です!(笑)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。前述のとおり、ご依頼者様にご報告すべき瑕疵内容は「一つも残っていません」(当たり前ですが)ッ!(笑)

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。前述のとおり、ご依頼者様にご報告すべき瑕疵内容は「一つも残っていません」(当たり前ですが)ッ!(笑)

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

当初バラす前時点で確認できていた6枚の絞り羽根のうちの3枚で、端部分が顔出ししていた不均質な開閉動作は「適正な開閉状態」に、これも戻っています (整備したんだから、まるで当たり前のことです)。

↑6枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「ほぼ正六角形を維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。6枚の絞り羽根のうち1枚だけ「位置決めキー側 (つまり絞り環用ベース環の黄銅材側の穴) の内壁に酸化/腐食/錆びが残っている」ようで、研磨してみてもそこまで到達できず (つまり同一径のヤスリ棒が手に入らないから) 改善できていません。その1枚だけ抵抗/負荷/摩擦が大きいので、プラスして絞り羽根の開閉角度を司る「絞り羽根開閉幅制御キー (への字型のヤツ)」へりカムの接触に影響を与えている「捻りバネ」が、適正なチカラを発揮できていない懸念も残りますが、もしかしたらそれらの複合的な影響から「絞り羽根にプレッシングされているほうの位置決めキーの棒バネが垂直になっていない」懸念も残り、残念ながら当方の肉眼でチェックできる許容範囲を超えています(涙)・・申し訳ございません。

↑6枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「ほぼ正六角形を維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。6枚の絞り羽根のうち1枚だけ「位置決めキー側 (つまり絞り環用ベース環の黄銅材側の穴) の内壁に酸化/腐食/錆びが残っている」ようで、研磨してみてもそこまで到達できず (つまり同一径のヤスリ棒が手に入らないから) 改善できていません。その1枚だけ抵抗/負荷/摩擦が大きいので、プラスして絞り羽根の開閉角度を司る「絞り羽根開閉幅制御キー (への字型のヤツ)」へりカムの接触に影響を与えている「捻りバネ」が、適正なチカラを発揮できていない懸念も残りますが、もしかしたらそれらの複合的な影響から「絞り羽根にプレッシングされているほうの位置決めキーの棒バネが垂直になっていない」懸念も残り、残念ながら当方の肉眼でチェックできる許容範囲を超えています(涙)・・申し訳ございません。

しかし一方で簡易検査具を使ってのチェックでは、ちゃんと各絞り値の開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) に合致する露出値を確認できたので、最終的にOKと判定しています!

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

・・もちろん経年の手垢で繁殖した、斑模様のカビ痕などもキレイに削り落としています!(笑)

そういう汚れをひとまとめに括って「無水アルコールで洗浄している」などと宣うバカなヤツが居ますが、そんな液剤で除去できる相手ではありませんね!(笑)

もっと言うなら、距離環ローレット (滑り止め) や絞り環などの平目模様 (ギザギザ部分のこと) の研削まで、当方は可能な限り経年の手垢を専用薬剤を使い除去している為 (決して水で洗浄したりしません!) その仕上がりの美しさ感がまるで別モノです!(笑)

水を使わないので、近い将来的な再びの酸化/腐食/錆びなどに対応能力を持ち、だからこその「エイジング処理」が必要なのだと執拗に述べているのです(笑)

↑毎度のことですが、塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑毎度のことですが、塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

それは先日の『UC HEXANON AR 28mm/f1.8 AE《前期型》(AR)』とまるで同一のトルク感であり、だからこそのモドキなヤツの凄みだと言っています(笑)

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/ピタリの位置)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/ピタリの位置)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:35㎜、開放F値:f2.0、被写体までの距離:24m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:12m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、20m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の30m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「70m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑当レンズによる最短撮影距離30cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離30cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。もうほとんど絞り羽根が閉じきっているのに「回折現象」の影響を微塵も感じさせません!(驚) もの凄い表現性です!(驚)

↑最小絞り値「f16」での撮影です。もうほとんど絞り羽根が閉じきっているのに「回折現象」の影響を微塵も感じさせません!(驚) もの凄い表現性です!(驚)

特に被写体のミニカーの後ろにあるお城の模型の左下にある穴の奥に「ちゃんと背景紙の柄が視認できる」ことを以て、この光学設計の卓越性を示せていると思うのです(汗)

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました! 引き続き最後の3本目の作業に入ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。