◎ STAEBLE OPTIK (シュティーブル・オプティック) BRAUN-Color-Ultralit 50mm/f2.8《前期型》(M39) & BRAUN-Color-Ultranit 50mm/f2.8《後期型》(M39)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

![]()

今回完璧なオーバーホールが終わりヤフオク出品するモデルは旧西ドイツは

今回完璧なオーバーホールが終わりヤフオク出品するモデルは旧西ドイツは

STAEBLE OPTIK製標準レンズ・・・・、

『BRAUN-Color=Ultralit 50mm/f2.8《前期型》(M39)』と、

『BRAUN-Color=Ultranit 50mm/f2.8《後期型》(M39)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

こちらもご落札頂きましたぁ〜!(涙)・・ありがとう御座います!(涙)

元来、今までも何回か「Paxetteモデル」にフランジ環をつけて出品していたのですが、毎回思っていたほどに人気がありませんでした(笑)

然しマイナーなオールドレンズばかりの為、認知度が低いのは想定内です。それでも光学系を設計したのは1908年来の「STAEBLE OPTIK」社によるものです!

だからこそにトリプレット型光学系の美しさを是非ともご提供したく、頑張って仕上げた次第です。その写りが繊細で素晴らしいのですョ・・(涙) きっとご堪能頂けると思っています。

もう一度・・ありがとう御座います!(祝)

オールドレンズって、本当に楽しいですね!(涙)

今回完璧なオーバーホールが終わってヤフオク! 出品するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で捉えても僅か2本目です。但しモデルバリエーションとして「前期型/後期型」に分かれることを掴んだ為、厳密には「前期型が初めての扱い」とも指摘できますし、前回扱った「後期型」からは4年が経ってしまいました(汗)

今回のこのブログ解説は、オーバーホール済でのヤフオク出品に関する解説ですが、2つの個体について一緒に説明しています。

しかしヤフオクでの出品ページは個別出品なので違います。

・・ 2つの個体のセット販売ではありませんから、ご注意下さいませ ・・

特に敬遠しているモデルではありませんが、当時レンジファインダーカメラBRAUN製「Paxette (パクセッテ) シリーズ」向けに、同じ旧西ドイツの老舗光学メーカーSTAEBLE OPTIK (シュティーブル・オプティック) 社が供給していた標準レンズの一つでもあります。

特に敬遠しているモデルではありませんが、当時レンジファインダーカメラBRAUN製「Paxette (パクセッテ) シリーズ」向けに、同じ旧西ドイツの老舗光学メーカーSTAEBLE OPTIK (シュティーブル・オプティック) 社が供給していた標準レンズの一つでもあります。

(右写真はPaxette IIに装着したBRAUN-Color-Ultranit 50mm/f2.8 black & zebra)

またこのBRAUN製「Paxetteシリーズ」のフランジバックは「44㎜」なので、同じネジ込み式マウント規格にしても、ライカ判の「L39マウント規格」のフランジバック「28.8㎜」とはまるで違います(汗)

従って今回のオーバーホール作業では「ライカ判LMマウント規格」として、マウントアダプタ (実際はエクステンション) を介在させることでフランジバックを適合させるよう組み上げています・・要はヘリコイドのネジ込み位置を変更しているので、単に同じ組み合わせで他の「Paxette向け製品」を装着しても、アンダーインフになります (詳細は後のオーバーホール

工程で解説します)(涙)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

戦前ドイツで1915年にバイエルン州ニュルンベルグでKarl Braun (カール・ブラウン) 氏によって 創設された会社で、戦後の1948年にはCarl Braun Camera Factoryとして レンジファインダーカメラ「Paxette (original)」を開発/発売しました。

戦前ドイツで1915年にバイエルン州ニュルンベルグでKarl Braun (カール・ブラウン) 氏によって 創設された会社で、戦後の1948年にはCarl Braun Camera Factoryとして レンジファインダーカメラ「Paxette (original)」を開発/発売しました。

このフィルムカメラはリーフシャッター方式のPRONTOR-Sを搭載した固定式レンズのレンジファインダーカメラでした。

このフィルムカメラはリーフシャッター方式のPRONTOR-Sを搭載した固定式レンズのレンジファインダーカメラでした。

右写真はアクセサリシューが一体型切削だった初期のモデルで後の モデルバリエーションではアクセサリーシューが後付けされるように変更になっています (シャッター速度はいずれもB〜1/300)。

1951年に発売された上記の改良型「Paxette ver.II (original)」でアクセサリーシューが後付けになったタイプです (写真左)。

1951年に発売された上記の改良型「Paxette ver.II (original)」でアクセサリーシューが後付けになったタイプです (写真左)。

また右写真は上記のVARIOリーフシャッター式を搭載したタイプで「Kataplast 45mm/

f3.5」の固定式レンズです (1953年発売)。

さらに1956年発売の「Paxette IB ver.2」で、右写真は巻き上げノブが附加されたほうのタイプです。

さらに1956年発売の「Paxette IB ver.2」で、右写真は巻き上げノブが附加されたほうのタイプです。

巻き上げノブが無いoriginalと同一の巻き上げ式のタイプも存在するようです。

この辺のモデルバリエーションはとても多く複雑です。固定式レンズですが「POINTAR/KATA/Cassar」などが存在するようです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1952年「Paxette II」が発売され、新たにオプション交換レンズ群が用意され「M39ネジ込み式マウント規格」を採用しました。

1952年「Paxette II」が発売され、新たにオプション交換レンズ群が用意され「M39ネジ込み式マウント規格」を採用しました。

マウント規格自体は「内径:39㎜ x ピッチ:1㎜」なのでライカ判のネジ込み式マウント規格「L39」と同一ですが、フランジバックが「44㎜」と違うので転用できません (L39は28.8㎜)。

右写真は少々珍しい1951年版「Paxette I ver.II」なのにレンズ交換式に変わっているタイプです (Prontor-S搭載)。

さらにリーフシャッターがProntor-SVSに変更になり巻き上げノブが附随する「Paxette II」で1953年の発売タイプのようです。

さらにリーフシャッターがProntor-SVSに変更になり巻き上げノブが附随する「Paxette II」で1953年の発売タイプのようです。

もちろんレンズ交換式で同様に「M39ネジ込み式マウント規格」の ままです。巻き上げノブは2回巻き上げが必要です。

1953年に発売された「Paxette IIL」でレンジファインダーユニットにより軍艦部の中央が一段分高くなっています。

1953年に発売された「Paxette IIL」でレンジファインダーユニットにより軍艦部の中央が一段分高くなっています。

他に「Paxette IIM/Paxette IIBL」なども存在し、やはり種類が多く複雑です。

右写真は「Paxette IIM」で巻き上げノブが無いほうのタイプになります。

右写真は「Paxette IIM」で巻き上げノブが無いほうのタイプになります。

右写真は「BRAUN Paxette」でBRAUN銘を刻印しているタイプに なりこちらも少々珍しいタイプなのでしょうか。

右写真は「BRAUN Paxette」でBRAUN銘を刻印しているタイプに なりこちらも少々珍しいタイプなのでしょうか。

何しろバリエーション数が非常に多いので、世代としての前後はもちろん細かい仕様上の違いなどもよく理解できていません。

(もしも間違いがあれば是非ご指導下さいませ)

そしていよいよ「M39ネジ込み式マウント規格」では最後に登場する1956年発売の「Super Paxette I」からのバリエーションです。

そしていよいよ「M39ネジ込み式マウント規格」では最後に登場する1956年発売の「Super Paxette I」からのバリエーションです。

やはりモデルバリエーションが幾つか存在し「Super Paxette IB/

Super Paxette IL」などがあるようです。

結局簡単に大きく分類すると「固定式レンズ方式のPaxette Iシリーズ」また同時期に「レンズ交換式M39ネジ込み式マウント規格のPaxette IIシリーズ」そしてさらに「距離計連動機構を装備したSuper Paxette Iシリーズ」までが「M39マウント」対応モデルと考えられます。

なお「距離計連動機構装備」のPaxetteにセットで発売されていた交換レンズは「-E-」刻印をレンズ銘板に伴うオールドレンズで、距離計を意味するドイツ語「Entfernungsmesser」の頭文字を採っています (必ず-E-が附随するとも限らない/今回のモデルは附随していない)。

但し距離計と言っても構造としてはちょうど「M42マウント」の絞り連動ピンのような仕組みなので、レンジファインダーカメラ側マウント部内部には「押し込み板」が備わり、その板状が押し込まれる量で距離計が連動するようです。

またこの事から同一モデル銘のオールドレンズでも「-E-」の有無によってマウント面の設計が異なっており、特に「マウントアダプタへの装着時に問題が起きる」点が要注意です (最後までネジ込めないタイプが中には存在する)。

従ってライカ判「L39」と同じマウント規格だからと取っつき易く考えるのですが、イザッ オールドレンズを手に入れると下手すれば用意したマウントアダプタにネジ込めないハメに陥ります (実際当方もそのような個体が数本あった)。この相性のような問題点があるために、なかなか安心して調達できない難しさがあったりします(汗)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

今回扱った旧西ドイツはSTAEBLE OPTIK (シュティーブル・オプティック) 社は、戦前ドイツのミュンヘンで1908年に設立されている為、第一次世界大戦〜第二次世界大戦を経て存続していた光学メーカーとも指摘できます(汗)

今回扱った旧西ドイツはSTAEBLE OPTIK (シュティーブル・オプティック) 社は、戦前ドイツのミュンヘンで1908年に設立されている為、第一次世界大戦〜第二次世界大戦を経て存続していた光学メーカーとも指摘できます(汗)

戦前期に於いては大判向け製品を供給する光学メーカーとして、当時のドイツ国内では相応に知名度が高かった存在だったようです。創始者「Franz Staeble (フランツ・シュティーブル)」氏は後に博士号を取得したドイツ科学者、物理学者、数学者であり、数多くの光学製品と著書を遺しています。

今回2つのモデルバリエーションに渡り完全解体して調べたところ、当時の他社光学メーカーによるOEM製品ではない内部構造や設計概念との判定に至り、その特異性を確認しました。

これは特に戦後の旧西ドイツの光学メーカー・・Ernst Leitz/Leica筆頭に、Carl Zeiss (oberkochen) や Schneider-Kreuznach に Steinheil München、或いは A.Schacht Ulm に ISCO-GÖTTINGEN や VOIGTLÄNDERなどなど、それら主要光学メーカー製品に相通ずる設計概念も製品設計も何一つ見いだせませんでした。

そもそも当時のアルミ合金材研削レベルからしてまるで別モノで、非常に丁寧に造っていたことを確認できます(汗) さらにその際に施されるメッキ加工が大変素晴らしく、特に戦後すぐの1950年代の製品群に比べてもおそらくトップレベルのメッキ加工ではないでしょうか。

それは例えば当時のフランス製光学製品群を調べていても強く感じますが、当時の旧西ドイツ製光学製品の多くのモデルで「当時の日本製光学製品に施されていたメッキ加工とは、全く異なる仕上げ方」であり、特に筐体外装の光沢/半光沢メッキ加工は独特で、ほとんどの場合で

当方が行う『磨き研磨』すら受け付けないほどに薄膜だったりします!(怖)

そのような状況にあって、このSTAEBLE OPTIK製光学製品は、まるで日本製ではないかと錯覚するくらい、本格的で十分な厚みを与えているメッキ加工にオドロキでした!(驚)

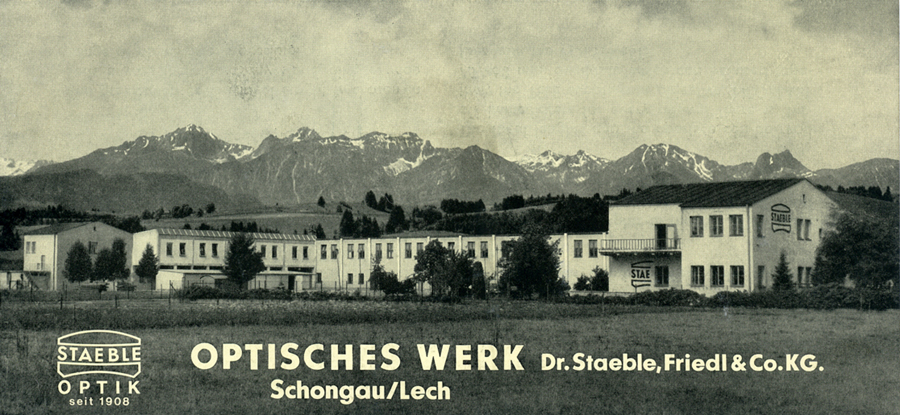

↑本来戦前まではミュンヘンに社屋を構えていましたが、1944年にドイツ空軍の要請によりバイエルン州の「Schongau (ショーンガウ)」市に移転しており、連合国軍による爆撃を免れました (上の写真は、当時のカタログから引用した移転先の社屋と工場群の全景写真)。

↑本来戦前まではミュンヘンに社屋を構えていましたが、1944年にドイツ空軍の要請によりバイエルン州の「Schongau (ショーンガウ)」市に移転しており、連合国軍による爆撃を免れました (上の写真は、当時のカタログから引用した移転先の社屋と工場群の全景写真)。

写真右手前に社屋外壁にシュティーブルのロゴを描いた本社が建ち、背後に工場群建物が並び左横には従業員用の居住棟まで備える充実ぶりです (一番左端は資材棟)。戦時中にドイツ空軍の要請で移転していると言うことは、ドイツ空軍に何か軍需品を供給していたのでしょうか。

・・社屋外壁に自社ロゴを掲示してしまうなど、なかなかのセンスの良さです!(驚)

《モデルバリエーション》

※オレンジ色文字部分は最初に変更になった諸元値の要素を示しています。

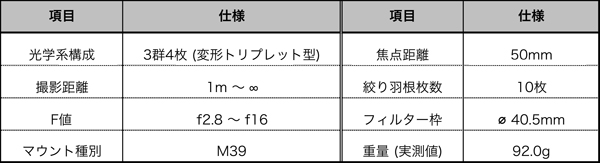

1952年発売「前期型」

1952年発売「前期型」

モデル銘:BRAUN-Color-Ultralit 50mm/f2.8 (silver & zebra)

光学系構成:3群4枚変形トリプレット型光学系

絞り方式:虹彩絞り方式

実装絞り羽根枚数:10枚

最短撮影距離:1m

距離計連動機構:装備

1963年発売「後期型」〜1966年まで製産

1963年発売「後期型」〜1966年まで製産

モデル銘:BRAUN-Color-Ultranit 50mm/f2.8 (black & zebra)

光学系構成:3群3枚トリプレット型光学系

絞り方式:虹彩絞り方式

実装絞り羽根枚数:10枚

最短撮影距離:1m

距離計連動機構:装備

今回これら2つの個体を完全解体したところ、当初の推測であった「筐体外装の意匠違い」との憶測から、何と「光学系の設計がそもそも違っていた真実」を発見してしまい、ちょっとしたオドロキに新鮮だったりします(笑)

右写真は1963年の「後期型」発売時点でセット対象にしていたBRAUN製レンジファインダーカメラ「SUPER PAXETTE 35」の広告です。

右写真は1963年の「後期型」発売時点でセット対象にしていたBRAUN製レンジファインダーカメラ「SUPER PAXETTE 35」の広告です。

実はBRAUN社ではこの1963年を堺に「SLKマウント規格品」を投入した為、レンジファインダーカメラ側に「PRONTER-SLK」の

シャッター機構を装備してきた結果、マウント規格がスピゴット方式に変わっており、そもそもスクリューマウント規格に互換しません(汗)

・・その意味でもM39規格品の発売は1963年を以て終焉します(泣)

さらに注意深くみていくと、実はそもそもこれら「前期型/後期型」のモデルバリエーションの中で「モデル銘すら違っていた事実」に遭遇します(笑)

〇 前期型:BRAUN-Color-Ultralit 50mm/f2.8 (silver & zebra)

〇 後期型:BRAUN-Color-Ultranit 50mm/f2.8 (black & zebra)

・・そうなのです! ネット上でもほとんど指摘されませんが(笑)、モデル銘の中の「或る

一文字だけが違う」のを赤色文字で示しました・・「Ultralit」と「Ultranit」の違いです(笑)

・・きっと皆さんにはどうでも良い話なのでしょうが、当方には重要だったりします(笑)

さらにこのモデル銘の意味について探索してみました(笑) ドイツ語であることは間違いないので、それで翻訳すると「ultralit (ウルトラリート) 発音でスラング語の一種」と出ます(汗)・・それは「ultranit (ウルトラニット)」も同じでやはりスラング語の要素が強いようです。

和訳すれば「チョ〜軽! (超軽量)」的ニュアンスの表現として、特に口語文の中で使われることがネイティブの用法として多いらしいです(汗)

しかし当時1950年代でそのようなドイツ語をモデル銘にはあてないと妄想します(汗) そこでさらにネイティブの用法を調べていくとありました!(驚)・・「高輝度/明るい」との使い方や、一部に方言発祥の意味合いが強くなりますが「最高の/他にない」との意味合いが含まれて、むしろ口語文には使わないコトバとして使われていたことが分かりました。

そもそもこれら「〜lit」や「〜nit」と名詞や形容詞の語尾に付随する使い方の為、ネイティブの用法を調べない限り探索できませんでした(泣)

そこから妄想するに、当時1950年代初頭の標準レンズとなれば「50㎜/f3.5」あたりが主流だった時代とも指摘でき、その意味で妄想すれば「高輝度/明るい」との用法を狙ってモデル銘にあてがった根拠も納得できそうです(笑) 然し当方的にはむしろ今回の発見である「光学設計が違っていた」点に脚光を浴びせ「最高の/他にない」との、特にドイツ高地で使われていた用法に注目したくなります(笑)

・・が然し、確かにスラング的にめっちゃ軽いし、本当にちっちゃい!(笑)

皆様は、どの意訳をこのモデル銘にあてたいでしょうか・・(笑)

↑「BRAUN-Color-Ultralit 50mm/f2.8《前期型》(M39)」の特徴的な実写をピックアップしてみました。上の写真をFlickriverでピックアップした理由は、撮影者/投稿者の撮影スキルの高さをリスペクトしているからです。

(クリックすると撮影者投稿ページが別ページで表示されます)

※各写真の著作権/肖像権がそれぞれの投稿者に帰属しています/上記掲載写真はその引用で

転載ではありません。

〇 一段目

円形ボケがどんな感じで表出するのかをチェックしたくピックアップしていますが、そもそも焦点距離:50㎜の標準レンズなので、ピント面の背後に表出する円形ボケは明確ではありません(笑) それでもこれだけ明確に真円に現れてくれるなら、その光学設計の素性が良いことを知ります (それはもちろん完全開放していて絞り羽根が顔出ししていないから)(驚)

多くの場合で「絞り羽根の閉じ方」にこだわりをみせる人達/勢力が多いですが、円形ボケ表出の大前提は「あくまでも光学設計」なので、完全開放から絞り環操作によって絞り羽根が顔を出してくる「絞り羽根が閉じる時のカタチ」であ~だこ~だ写りが変わるのは、二次的な話だと光学知識皆無な当方は捉えています。

その意味では、この円形ボケを語る時は必ず「完全開放時に絞り羽根が顔出ししたカタチなのか、完全開放するのか???」にちゃんと着目して解説内で述べるべきだと思うのです(汗)

それを絞り環を回していって絞り羽根が閉じていく時のカタチばかりを指摘して、誇張的に解説するのには、何某かの恣意的な煽りを強く感じます(怖)

例えば最も端的に明確にその相違を視認できるモデルを挙げるなら、旧東ドイツはMeyer-Optik Görlitz製標準レンズの中から、特に廉価版モデルの格付けで登場していた「Domiplan 50mm/f2.8 (zebra)」などをチェックしてみれば一目瞭然です(笑)・・このモデルは「開放f値:f2.8」設定時でも完全開放せず、絞り羽根が顔出しして正六角形になりますが、しかし撮影した写真には明確に「f2.8」の時に真円の円形ボケが表出できています(汗)

このことから単に絞り羽根の閉じていく時のカタチだけで円形ボケ表出の印象が変化するのではなく「あくまでも光学設計」の問題との当方理解に至っています(汗)・・但し、近年はそのモデルの整備時に、完全開放するよう微調整してしまった個体が流出している為、むしろ正六角形に閉じている個体を見つけるのが大変かもしれませんが(笑)

もっと言えば、ちゃんと完全開放時の円形ボケの状況を述べた上で、それにプラスして絞り羽根を閉じていく時の円形ボケのカタチの変化まで解説を進めるなら、それは「円形ボケ → 収差ボケ → 背景ボケ」へとピント面の背後のボケ味の変化を述べている話であって (至極当たり前ですが)、絞り羽根が閉じていく時のカタチが残るのかどうかよりも「ボケが荒いのか/硬いのか」みたいな話しであるべきで、その絞り羽根が閉じるカタチ云々の話に持っていく時点で「ではその絞り羽根のカタチに決めた背景をどのように考えているのか???」まで述べていないのが多くのネット上解説であり、それはまるでそのモデルを貶しているだけの行為にしか見えませんね(笑)

話を戻して、今回扱うこのモデルの光学系のサイズ「例えば前玉が⌀ 17.98㎜しかない」とのちっちゃな光学設計で、よくもこれだけの円形ボケを素直に表出できていると、当方的にはウットリしています(笑)

・・然し実は、このモデルの実力は次の段で明確な相違として顕著になる!(驚)

〇 二段目

ハンモックの近接撮影ですが、ピント面のハンモック素材の驚異的な材質感や素材感を、写真に写し込む質感表現能力の高さに反して、ピント面から僅かに外れたアウトフォーカス部の

にじみ方に非常な特徴が現れています(汗)

突然粗く/硬く、しかも二線ボケの影響がとても強いので、このような凝視できないくらいに

視るのが辛い印象として映ります(驚)

この問題については後で光学設計の話として述べますが、結論から言ってしまえば、まるで「変形3群4枚トリプレット型光学系」たる所以です。この段の他の写真と比べればよく理解できますが、このモデルでの写真撮影で非常に重要なファクターが「被写体の背後の距離/空間」であり、被写体に近接していればいるほど撮影写真にはその背景の収差ボケが厳しく写ることを表しています(汗)

特に右端の人物写真をチェックしてみれば、普通にポートレートレンズとして撮影できてしまっているのがオドロキなのです!(驚)・・それでも背景の光量にまで注意を払わないと、この写真ですら背後の窓枠の反射に反応してしまっているリアルな現実にブチ当たります(汗)

要は3枚玉のトリプレット型光学系よりも、よりピント面の解像度を採ってきた光学設計なのが分かり、然しそれに反応するが如く結果的にピント面の解像度と引き換えにアウトフォーカス部の滲み方に大きく影響が現れているようにも見えるのです(汗)

後で述べますが、実はこのような非常に神経質なピント面のエッジ制御に配慮しながらの撮影を強いられる典型的な光学系として「3群5枚ヘリアー型光学系」が挙げられ、それはまさに「トリプレット型光学系の最大の欠点たる非点収差と像面歪曲補正との鬩ぎ合い/バランス性の問題」とも指摘でき、この傾向は様々なオールドレンズに実装している同じヘリアー型光学系の中ですら、互いに鬩ぎ合う環境を提供してしまっているので、凡そ3枚玉トリプレット型光学系からの発展経路途中での宿命みたいな環境だったようにも、当方的には受け取っています(汗)

その意味でこのヘリアー型光学系を絶賛しているネット上の解説もみられますが(笑)、光学知識皆無な当方的には「そもそも非点収差と像面歪曲の追求って、様々な光学設計に於いて求められているザイデルの5収差 (球面収差/コマ収差/非点収差/像面歪曲/歪曲収差) の一つでしかなくねぇ〜???」と指摘したくなりますね(笑)

もっと言うならヘリアー型光学系よりも、さらに優れた補正効果を狙った光学設計だって・・ありませんか???・・と言いたくなりますョ(笑)

「bokeh (ボケ)」について当方の論説を「三文科学者」或いは「エセライター」などケチョンケチョンに貶しているものの(笑)、まるでその人の論説自体、そのままお返ししたいと思いますね (要は自分にブーメランとして返ってきていることすら気づいていない為体)(笑)

〇 三段目

この段では意識的に陰影の解像についてチェックしてピックアップしています。やはり光学設計の影響を強く曝け出してしまっている写りなのが分かり、光量に比してその或る境界でイキナシ極端に反応してしまっている光学設計なのが否めません(汗)・・当方が妄想するに、この写りを残す因果を与えてしまっているのが前玉の設計だと思っています(汗)

要はここまでの解説でピックアップしてきた写真自体がカラー写真だから難しい話になってしまいますが、これが白黒写真だったら、そのカラー成分の256階調への割り振りは、もっと素直に変化 (へんげ) していただろうにと、チッとばかし残念だったりします(笑)

・・それがピント面のエッジから外れるアウトフォーカス部との鬩ぎ合いを和らげる。

↑「BRAUN-Color-Ultranit 50mm/f2.8《後期型》(M39)」の特徴的な実写をピックアップしてみました。上の写真をFlickriverでピックアップした理由は、撮影者/投稿者の撮影スキルの高さをリスペクトしているからです。

(クリックすると撮影者投稿ページが別ページで表示されます)

※各写真の著作権/肖像権がそれぞれの投稿者に帰属しています/上記掲載写真はその引用で

転載ではありません。

〇 一段目

同様今度は「後期型」のほうでも円形ボケの表出について、その特徴をチェックしていきます。3枚玉トリプレット型光学系に光学設計が変わっている分、まるでそのままに円形ボケの表現の性格もガラッと変わりました(汗)・・焦点距離:50㎜でのこのような円形ボケの薄い印象は、3枚玉トリプレット型光学系の特徴からすれば真っ当な印象です(笑)

その意味でも特に旧西ドイツ側Meyer-Optik Görlitz製オールドレンズの、同じ3枚玉トリプレット型光学系の表出レベルと比べると、まるで違うのが理解できます(汗)・・逆に言うなら、Meyer-Optik Görlitzがいったい何狙っていて、結果的に真円で大変キレイな円形ボケ・・或る意味シャボン玉ボケ・・を表出できていたのかは、残念ながら特許出願申請書内の記述を追ってみてもまるで掴めませんでした(涙)

・・つまり当方的には、シャボン玉ボケ表出はあくまでも何かの副産物との立場です(汗)

或る意味、このような円形ボケの表出・・素直さ・・は、3枚玉トリプレット型光学系の性格の一つではないかとすら感じます(笑)

〇 二段目

さらに円形ボケが破綻して収差ボケを経てトロットロの背景ボケへと変わっていく様をピックアップしています。

一つ前の「前期型」の変形トリプレット型光学系のほうでは、これができません(涙)・・背景とピント面との距離が関わってしまうのと合わせて、収差ボケの性質が極端なので、このような素直な表現性は苦手なように思うのです(汗)

〇 三段目

この段では被写体の素材感や材質感を写し込む、質感表現能力の高さについてチェックしています。普通に3枚玉トリプレット型光学系ゆえに、背景が近接していても滲みが少なく、素直にボケていってくれるのがちょっとした安心感なのだと納得できてしまうような話になりかねませんが(笑)、実は主眼は「あくまでもピント面の解像度の担保」なのが、この当時の光学設計での大命題だったのは間違いない事実だと考えられますから、それをムリヤリ背景ボケの性質へと話を転化させてしまうのも、少々乱暴なストーリーになります(汗)

・・その意味で、はたして3枚玉の解像感は、甘すぎるのか???

との自問自答の繰り返しに、いつも陥ってしまうのが当方の光学知識皆無たる由縁ですが(恥)、当方的には決して甘すぎる解像感には見えていないのです(汗)

かと言って「前期型」のピント面のエッジ表現も嫌いではありません!(笑)・・インパクトがあって非常にヨロシイのではないかとすら感じています。

〇 四段目

おそらくは、この段の写真こそが3枚玉トリプレット型光学系の特徴を最も如実に示す写り方なのではないでしょうか(笑)・・安心して観ていられます。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

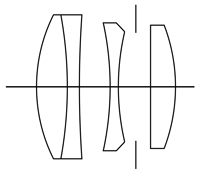

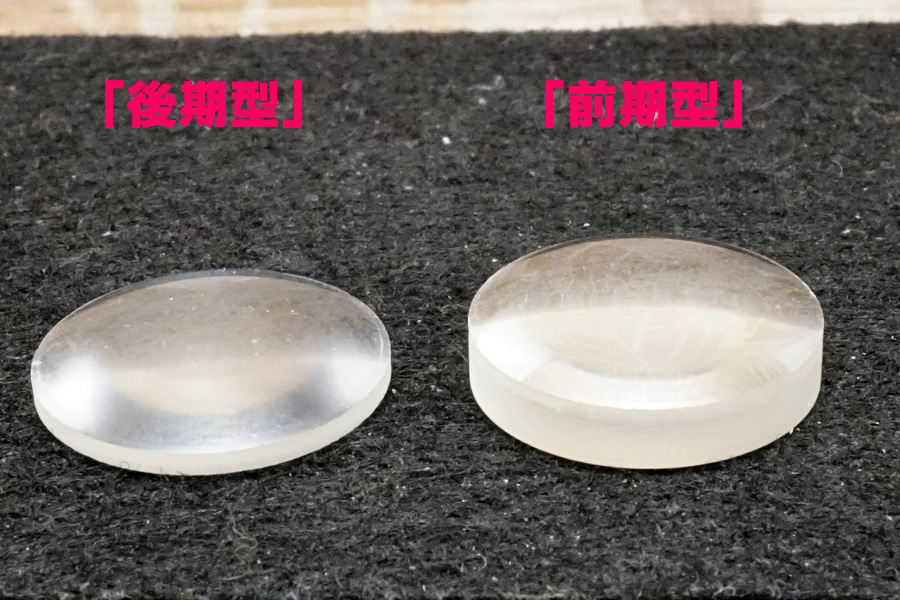

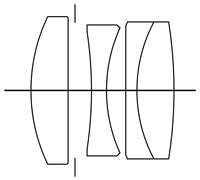

↑上の図は、今回扱った2つのモデルバリエーションで、完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

前期型 (㊧):「BRAUN-Color-Ultralit 50mm/f2.8 (silver & zebra)《前期型》(M39)」

後期型 (㊨):「BRAUN-Color-Ultranit 50mm/f2.8 (black & zebra)《後期型》(M39)」

・・です(汗) 従ってその実装光学系も違います。

前期型 (㊧):3群4枚変形トリプレット型光学系

後期型 (㊨):3群3枚トリプレット型光学系

《実測外径サイズ》

前期型 (㊧):

第1群前玉:⌀ 17.59㎜、第2群:⌀ 15.54㎜、第3群:⌀ 14.98㎜

後期型 (㊨):外形実測サイズ

第1群前玉:⌀ 17.98㎜、第2群:⌀ 15.54㎜、第3群:⌀ 15.48㎜

《実測厚みサイズ》

前期型 (㊧):

第1群前玉:5.59㎜、第2群:2.61㎜、第3群:3.03㎜

後期型 (㊨):

第1群前玉:3.53㎜、第2群:3.65㎜、第3群:3.51㎜

↑いつもと同様、当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいなのです(笑)

↑いつもと同様、当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいなのです(笑)

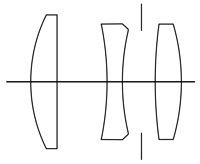

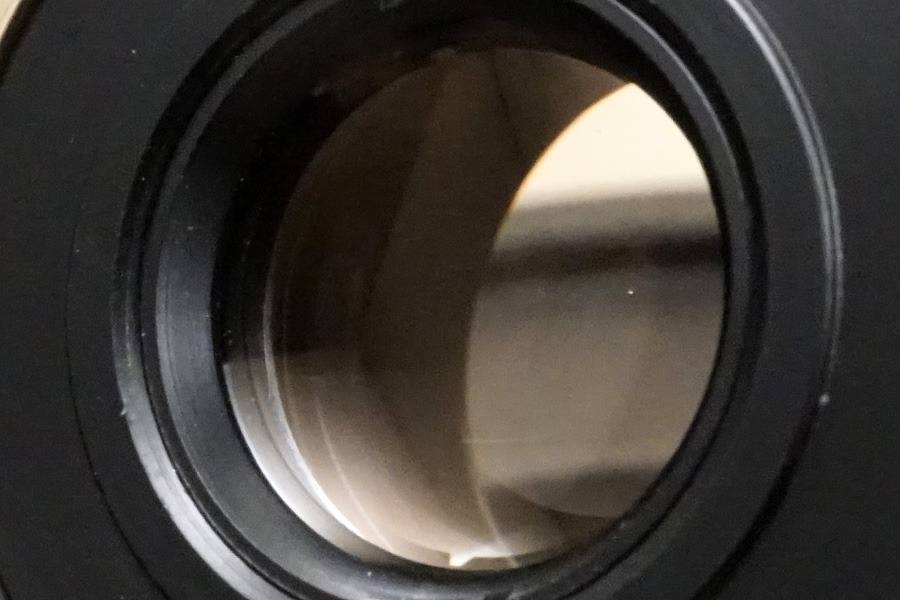

並べる順番をミスってしまい、上の写真は「後期型 (㊧)」に「前期型 (㊨)」且つ第1群前玉 (手前) に第3群後玉 (奥) です。またグリーン色の矢印が指し示している方向は前玉の露出面側方向を表します。

実測して初めて判明しましたが (バラしてみてもパッと見では分からなかった)「前期型 (㊨)」の前玉は、2枚貼り合わせレンズであるものの「その裏面側は▲0.10㎜凹んでいる」ワケで要は凸メニスカスレンズとして造られていたことが分かりましたが、極僅かな凹みなので、上に掲示した構成図では、まるで平らなように見えてしまいます(汗)

↑前玉だけを単独で拡大撮影しました。「前期型 (㊨)」が2枚の貼り合わせレンズであるのが分かります (写真撮影がド下手なのでちゃんと写せていませんが、貼り合わせ面が明確に分かれているのを確認済です/微細な窪みが接着面にちゃんとある)。

↑前玉だけを単独で拡大撮影しました。「前期型 (㊨)」が2枚の貼り合わせレンズであるのが分かります (写真撮影がド下手なのでちゃんと写せていませんが、貼り合わせ面が明確に分かれているのを確認済です/微細な窪みが接着面にちゃんとある)。

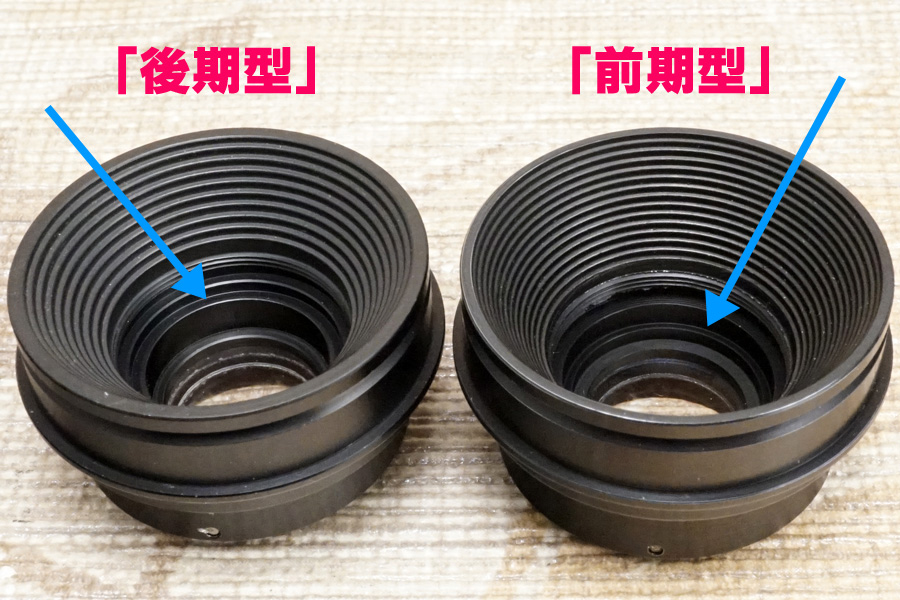

↑「後期型 (㊧)」及び「前期型 (㊨)」共、光学系第2群はアルミ合金材削り出しの光学系前群格納筒にモールド一体成型されています。そしてご覧のように「前群格納筒の設計は前期型/後期型で100%同一」であることも、ちゃんとデジタルノギスで実測して確認できました(汗)

↑「後期型 (㊧)」及び「前期型 (㊨)」共、光学系第2群はアルミ合金材削り出しの光学系前群格納筒にモールド一体成型されています。そしてご覧のように「前群格納筒の設計は前期型/後期型で100%同一」であることも、ちゃんとデジタルノギスで実測して確認できました(汗)

また既に実測して判明していますが「光学系第2群の外径サイズは互いに同一:⌀ 15.54㎜」である光学設計の必要性が、ブルー色の矢印で指し示している箇所の窪みの存在であり、実は「絞りユニット内構成パーツの開閉環を、押さえ込む目的と役目をこの光学系前群格納筒が担っている」製品設計であるワケで、その結果「光学系の設計以外の製品設計は、前期型/後期型の別でまるで同一」との根拠に真っ直ぐ繋がりました(泣)

これはこのブログでいつも述べていますが、絞り羽根の枚数に関係なく「絞り羽根は最小絞り値に向かうに従い、円運動の原理から上に膨れ上がろうとするチカラが働く」ワケで、その意味では完全開放している時の各絞り羽根の重なり合いが、最も上方向へのチカラが最小値になっている状態とも指摘できます。

従って最小絞り値に向かうに従い「開閉環が上方向に持ち上がろうとする (チカラが発生する)」時に、それを上から押さえ込む為に、上の写真のような相応な深さのある溝を製品設計しているのです。

↑今度はヒックリ返して前玉側方向から撮影しています。この写真をチェックすれば「そもそも前玉の格納位置すら高低差が別モノだった」ことが「前期型/後期型」の別で明確に判明します(汗)

↑今度はヒックリ返して前玉側方向から撮影しています。この写真をチェックすれば「そもそも前玉の格納位置すら高低差が別モノだった」ことが「前期型/後期型」の別で明確に判明します(汗)

つまり「前期型 (㊨)」のほうが「前玉の格納位置が遮光環の端から▲15.69㎜と奥まっている」のが一目瞭然なのです(汗)・・これは「後期型が▲11.08㎜」なので歴然です。上の写真で言えば、前玉の締付環がネジ込まれるネジ山の次に来ている棚状の迫り出し部分に前玉が入ります (ブルー色の矢印の位置)。

このことから「前期型 (㊨) よりも後期型 (㊧) のほうが、前玉と第2群との間の空間が大きい/格納距離が離れている」ことになり、まさにその通りに実測できた結果、上の構成図トレースとして仕上がっています(汗)

また光学系第3群後玉も「前期型 (㊨):平凸レンズ」「後期型 (㊧):両凸レンズ」とカタチが違うことから、明確に光学設計の相違を示していると判定を下せます(汗)

これらの実測データから、確かにパッと見で筐体外装意匠の違いだけのように見えてしまうものの (まさに製品設計が同一なので、そのように見えるのは仕方ない)、光学設計はあからさまに変更していた真実を突き止められました(涙)

なお、遮光環の段々形状も「前期型/後期型」の別で明確に遮光レベルを変更しているのが分かり、特に前玉の格納位置が最も奥まっている「前期型 (㊨)」のほうで、細かく遮光に努力しているのが伝わってきます(汗)

ネット上の解説を観ていると、このような遮光環の階段状の研削の相違について、特に意味がなく、或いは意味があってもコストの問題と説明している人が居ますが、当方の考えは違い、光学設計の相違から遮光環の目的と役目たる「反射」に係る入射光調整を行っていると考えています。従って階段状の段数の多少や奥行きの違い (角度の相違) は、その全ての基準が光学設計にかかっていると思います (そもそも製産ライン内での研削制御の話なので、ここにコストを当てること自体が該当しない)(汗)

この時、この点にどうして着目するのかと言うと、例えばこのモデルの最短撮影距離が「60cm」くらいなら、まだこのように奥まった位置に前玉を配置してきた理由も素直に納得できますが、このモデルの最短撮影距離は「1m」です(笑)

実はこの要素こそが未だにネット上で面と向かって語られていない「3枚玉トリプレット型光学系のあからさまな欠点」なのです(涙)

←『GB189322607 (1893-11-25)』英国内務省宛出願

←『GB189322607 (1893-11-25)』英国内務省宛出願

→ Harold Dennis Taylor (ハロルド・デニス・テイラー)

3群3枚トリプレット型光学系

非常に多くの光学設計で、特に焦点距離を標準レンズ域に採ってきた時、全てはここが原点だったりするような流れになっています(汗)

確かに当時入手可能だった光学硝子材とその精製技術からして考えてみても、まるでこの光学系の発明によってどれだけ光学史に変革が起きたのか、誰も否定しない史実だと考えます(涙)

それは僅か3枚と言う非常にシンプルな構成だけで撮影シ~ンに対応できてしまう、当時としてはまさに「夢のような光学設計」だったのではないかと、その後100年に及ぶ積極的な活用に思いを馳せれば納得できてしまうのですが、然し「その単純さ故に、残存収差の影響を免れない宿命と背中合わせ」との反面教師たる位置付けだったのも否めない真実です(汗)

ズバリ、3枚玉トリプレット型光学系の欠点は「視野角を確保できない」点にあり、特に3枚構成から来る「光軸中心付近の解像度には期待値は上がるが、それを外れた周辺域に向かうに従って非点収差と像面歪曲の残存収差補正には、制限を受ける」と言う要素です。

この結果、特に後群側での色ズレが顕著になる為、その解決策を狙ってきたのが有名な「3群4枚テッサー型光学系」であり、後群側に2枚貼り合わせレンズを「両凸レンズ+凹メニスカスレンズ」による、まさにフラウンホーファー型光学系の利点を狙った「色消し効果」だったのは、言うまでもありません。

この点については、実は当時からして旧東ドイツのCarl Zeiss Jenaの言い分に準えるなら「3群4枚テッサー型光学系の発明は、前群に4群4枚ウナー型の前群を配置し、後群に2群4枚プロター型 (当初はアナスティグマート型) の後群を持ってきた発明案件」と述べていますが、これはそもそもの発明者「Paul Rudolph (パウル・ルドルフ)」氏の主張ではなく、むしろ当時のCarl Zeiss Jena経営陣がそのように仕向けた背景があったことを、特許出願申請書内記述などを探っていく過程の中で知り得ました(汗)

それは発明者のパウル氏は当時Carl Zeiss Jenaに在籍していた際に、極端に「前後群対称型による収差補正効果」に、それこそまるで取り憑かれたが如く執拗に拘りを見せていた結果、それによる光学硝子材研削難度の高さ (張り合わせ面とその曲率の問題)、及び使用する光学硝子材の特異性にもコストがかかりすぎ、当時競合していたGörlitz (ゲルツ) 社に先に市場を奪われてしまいました(泣)

最終的にCarl Zeiss Jena経営陣との軋轢を生み、圧力をかけられ半ば強制的に生み出されたのが「非対称型たるテッサー型だった」ワケで、その流れを知り初めて当時のCarl Zeiss Jenaが述べていた背景論がまるでウソだったことに納得しました(涙)

この裏話は、実は「4群6枚プラナー型光学系」の特許出願申請書内記述とその補足一次資料を研究し、パウル氏自身のコトバとしてこのプラナー型光学系の主張に対して、社内で非常に厳しい立場に置かれていたことを知り、その後に社が広く告知したテッサー登場の背景との乖離性に違和感を覚えた次第です(涙)

これらの事柄から、どのように考えても当方的には「ウナー前群+プロター後群=テッサーの完成」との流れ/話には、到底納得できないのです。パウルがヤッたことは、あくまでも対称型を基本概念にしたウナー型の後群側に「フラウンホーファー型理論」による「色消し効果」を配置した「だけ」ではないかと、ネット上の極一部の光学設計者が述べている論説に・・まるで賛同/同意する次第なのです (実際特許出願申請書内記述にも、そのようなニュアンスが漂う記述があるから)!

もちろんCarl Zeiss Jenaの告知だろうが、パウルの真意だろうが、結果的に光学系構成としては結末は同じです(笑)・・然しもしもプロターの後群を流用したのではなく「本当に色消しを狙っただけ (と言うか、色消しせざるを得なかったのが本当だと思いますが)」なのだとすれば、前述のとおりその基本概念は「前後対称型のストーリーにこだわりをみせた」との、自身への納得感が欲しかったのではないかとすら妄想してしまいます(涙)

確かにネット上の有名処でも、まるでCarl Zeiss Jenaの告知のとおり解説されますが、それにしてはあまりにも晩年のパウルが辿った貧困生活は対照的にしかみえず、死ぬ前年になってようやく剥奪されていた教授職に復権しても、病の床にあって時すでに遅しと言ったところだったのです(涙)

まるでCarl Zeiss Jenaによる最後の慈悲の如く、死の寸前で社会的地位を奪還できても、それは決してパウルには納得できない無念さだったのではないでしょうか・・近年、パウルが死去したドイツのニュルンベルグ市では、ドイツ光学史での貢献にその栄誉を称え、名誉も回復できています(涙)

・・そこまで調べ上げると、とても当方の人情面が反応してしまって納得できません!(涙)

さらに言うならその一方に「どうしてErnst Leitz Wetzlarの3群4枚エルマー型光学系が

居るのか???」との話になります。

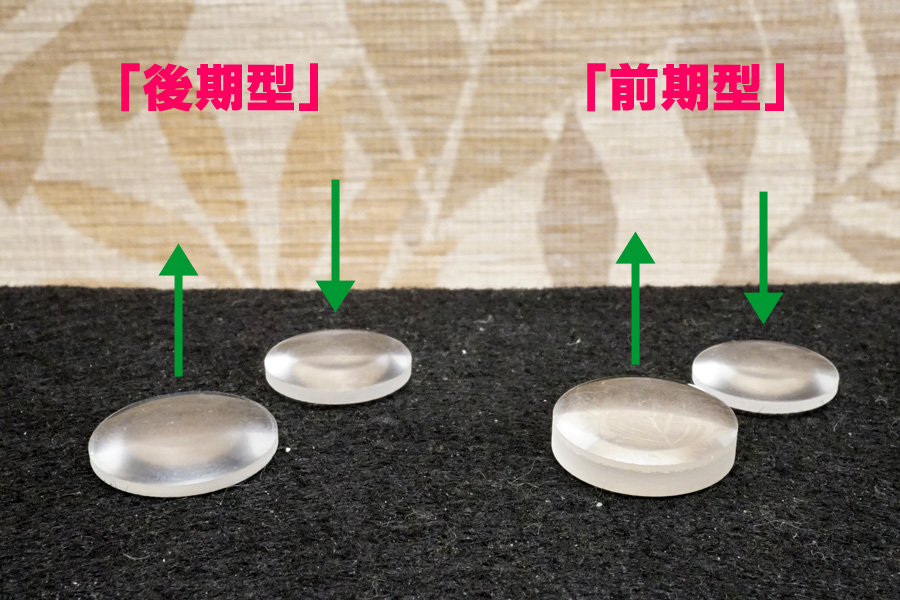

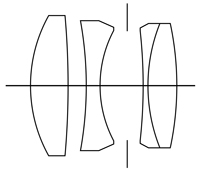

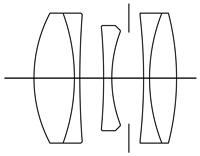

↑上の光学系構成図は、いずれも当方が今まで過去に扱ってきたオールドレンズから取り出した実装光学系を、完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

構成図の中央付近に記されている「縦線」が絞り羽根を表しており、絞りユニットの位置を意味します。

㊧:3群4枚テッサー型光学系

㊥:3群4枚エルマー型光学系

㊨:3群5枚ヘリアー型光学系

・・先ずはこれら光学系の認識について押さえておくべき話があります(汗)

㊧と㊥は純粋な光学系構成全体として捉えれば確かに「3群4枚」なのは否めませんから、巷で両方を指して「3群4枚テッサー型光学系構成」と一括りで語られてしまうのは仕方ないとも言えます。

・・しかし天邪鬼な当方はそれに迎合しません(笑)

例えば「光学系内に入射光量を制御する絞り羽根が存在しない光学設計」なら、上の構成図で㊧と㊥を同一視しても、当方的には問題に捉えません(笑)

ところがオールドレンズの現実は「多くの場合で光学系内に、入射光量を制御する絞り羽根が配置されている大前提で光学設計している」点に必ず着目すべきなのに、多くの解説でそれを無視します(汗)

この点について当方が強く意識するようになったのは、実は「光学系内にフローティングシステムを内包するオールドレンズ」を扱って気づきを得てからです(汗)

それは「前群側にフローティングシステムを配置したのか、後群側なのか」の違いで大きく変わるからです。撮影時の実距離に対してそのフローティングシステムの動きが前後動する時、フローティングシステムなので、鏡筒を繰り出して近接撮影に向かっているにもかかわらす、その時にフローティング筒はまるで逆の動き、後退して離れていくことがあるので、透過してくる入射光を制限するのか、逆に事前に制限した入射光に対しての補正効果を高める要素として、主体的にフローティングシステムを活用するのか、それはフローティングシステムを前後群のどちらに配置するのかで全く概念が変わってしまうからです(汗)

フローティングシステムなどと言う、非常に厳密にシビアな入射光制御を前提とする光学システムの中で、それが「前群内への配置」なのか「後群内にセット」なのかの違いは、まさに「絞り羽根に拠る入射光量制御との関係性」しか、光学ガラスレンズの存在を省いたら残っていないのです!(驚)

それこそが「前後群のパワー配分の違いの影響度を決定づけた」話であり、当方の認識を根底から覆しました(汗)

・・そのような新境地の気づきを、フローティングシステムを扱って初めて得たのです!(恥)

すると当方的には㊧と㊥とでは「光学系前群と後群との関係性で、そのパワー配分から光学設計上の概念が全く別モノ」との結論づけにしか到達しません(汗)

この時絞り羽根を境界にして左側の要素を「光学系前群」右側の要素を「光学系後群」と呼び、特に特許出願申請書内の記述では「対物側を前部部材」と呼び「結像側を後部部材」と呼ぶことが多いです。

仮に前後群で同一設計の光学系を2つ用意した時に、その中間の絞り羽根が完全開放している時の状況は「同一の描写として写真が残る」のは開放時の撮影だから納得できると思います。

ところがその時、絞り羽根の配置が上の㊧と㊥のように違っている前提とすれば、仮に前後群で同一の光学設計としても「絞り羽根の閉じる状況に従い、写る写真の描写は大きく変化してくる」としか考えられません(汗)

それを上の構成図の㊧と㊥で説明するなら、先ず光学系前群で何をヤッているのかに注目する必要があります。㊧の場合は、光学系第1群前玉から透過してきた入射光は、第2群の両凹レンズの存在により「入射光/波長のチョイス」を行っているとも考えられ、この結果視野角が大きく制約を受けてしまいます(汗)

つまりテッサー型光学系の欠点は「視野角/画角を広げられない」であり、イコールそれが3枚玉トリプレット型光学系の欠点をそのまま継承してしまっているとも受け取られるのです。この点については「ニッコール千夜一夜物語:第七十九夜」でも指摘しています(汗)

一方㊥のエルマー型光学系では、そもそも前群側が単独に凸レンズだけなので、入射光はまるでそのまま透過してきます。その直後に絞り羽根が居るので「ダイレクトに入射光量を最初に制限させてしまう考え方を前提にしている」点で別モノだと述べているのです。

光量を絞り羽根で制限させてしまった上で、そこを透過してきた入射光に対して「第2群で特定の波長に対する、より強力な収差補正狙っている」のがエルマーではないかと捉えているのです (いずれの考えも特許出願申請書内記述を読んで初めて学んだ知識です)。

これは当方にとってもオドロキの発見でした(汗) 要はエルマーが、テッサーとはまるで逆転の発想で考案されていたことを、この時に初めて知り得たのです!(驚)・・これを驚かずしてなんとしましょうか!(笑)

多くの光学設計に於いて、どんだけでも入射光量は欲しくて仕方ないと、勝手に思い込んで

信じ込んでいた、まさに当方の浅はかさを露呈したようなものです!(恥)

エルマー型光学系を発明した「Max Berek (マックス・べレク)」氏は、スパッと最低限の入射光量に切り捨てて発明してしまったのです!(驚)・・結果、その潔さが功を奏して、余裕あり余る中で入射光を料理できるように環境が激変したのです(涙) 入射光量が欲しくて堪らなかったテッサーと、必要外ではなくて「最低限」に割り切ってしまったエルマーとでは、まるで光学設計の発想原点が別モノだったのです!(驚)

・・だからこその、Leitz/Leicaの、あの写りなのです!(涙)

光学知識豊富な方々は、どうしてこの角度からこの2つの光学設計についてちゃんと解説してくれないのでしょうか??? 光学知識皆無でまるでドシロウトな当方的には、本当にいつも歯がゆく感じているのです(涙)

このような事柄が、当方がテッサーとエルマーを同一の光学設計として到底受け入れられない根底の話なのです(涙)

この話の内容の良い例を挙げるなら、Ernst Leitz Wetzlar製『Elmar 9cm/f4 (black & chrome)《第2世代:1935年製》(L39)』が最も適しており、そもそも中望遠レンズ域のモデルなのに、入手可能な光学硝子材の制約から開放f値を明るくできなかったが故に、エルマー銘ながら (画角が狭い焦点距離だからこそ)「入射光量が欲しくて堪らないテッサー型光学系を採ってきた」根拠なのであり、まるで辻褄が合ってしまっているのです(泣)

この点を逆手に取って、テッサーもエルマーも同一光学設計の括りと解説してしまっている人も居ますが、特許出願申請書内の記述から学びを得た当方的には、どうしても納得できないのです(恥)

従って㊧と㊥とで例え光学系各群の設計が同一でも、完全開放時だけを別にして「絞り羽根の制御によって写真の描写は大きく変わる」との当方受け取りなのです。結果、テッサーよりもエルマーの手法のほうが、より自然に非点収差と像面歪曲の補正が行われるため、コントラスト差に違和感を覚えない中でその平坦性を追求できるからこそ、同じ3群4枚でも違う写りに見えるのだと認識しています。

さらに最後の光学系第3群の2枚貼り合わせレンズで執るべき補正にも変化が現れます(汗) テッサーができる要素は「色消し効果」だけしか残っていない結果、コントラスト差が広がるのでエッジの誇張感が増している印象に繋がります。一方のエルマーはその前段で既に入射光を波長制御している結果、貼り合わせレンズ側では色消し効果のみならず、歪曲収差や像面歪曲まで狙う余裕が残ります。それが最終的にエルマー型光学系のほうが自然な表現性にどうしても見えてしまう当方の印象だったりします(汗)

なおこの時、視野角/画角的にエルマーは対応範囲が広いですが、一方のテッサーは前述のとおり限定されます。しかし焦点距離から必要とする画角が狭まっている時「エルマー銘モデルでもテッサーを活用している」との道理にやはり直結しているワケで、重要なのは視野角/画角であって「モデル銘ありきではない」点をちゃんと認識すべきですね(笑)

それを如何にもエルマー銘モデルでも蓋を開ければテッサーを使っているなどと安直に指摘して貶すのは、まるで捉える角度を違えているとしか言いようがないのです(汗)

要は光学系全体として同一光学系としても、絞りユニットの配置如何でその写りは変化し、合わせて相対開口比との関係性の中で、視野角/画角についても捉えるべきと述べています。

最後に㊨のヘリアー型光学系ですが、後群側の要素は別にして、今回の「前期型」でも採用している「前玉の2枚貼り合わせレンズ化」が表すのは「色消し効果よりも非点収差の補正を狙っている」とも考えられ、トリプレット型光学系の中心域に強い要素を「さらに強めている」結果、実際の写り具合にエッジ表現の特異性を見いだせるのです(汗)・・それが「前期型」モデルでの背景ボケの暴れ方の特徴ではないかとみています。

今回扱ったモデルに当てはめるなら「前期型」にはヘリアー型光学系の要素が僅かに潜んでいる写りでありながら、テッサー型光学系よりも解像感を増した印象を受け、一方の「後期型」はまるでトリプレット型光学系の正統派的な印象を受けるのです(笑)

その意味でオーバーホール済でのヤフオク出品を説明するなら「背景ボケが暴れて楽しくも解像感に溢れるインパクトのある写りを期待する前期型」に対し、あくまでも正統派狙いの「繊細感の強い画の中にスッキリした発色性と共に軟らかなボケ味を楽しみたい後期型」のようなイメージで、この2つのモデルについてそれぞれを単独で出品していきます。

・・或る意味、同一モデルでここまで明確に写りを違えてきたのは、自信があったからこそ!

とは言いつつも、実のところ供給先BRAUN社製「Paxetteシリーズ」との影響も非常に強かったのは否めず、合わせてそこに白黒フィルムとカラーフィルムの普及度合いまで影響していたとすれば、自ずとこのような展開になっていったのは納得できるワケで、本当は「前期型」で撮影した時の白黒写真を、もっと多く調べてみたい気持ちが残ります(汗)

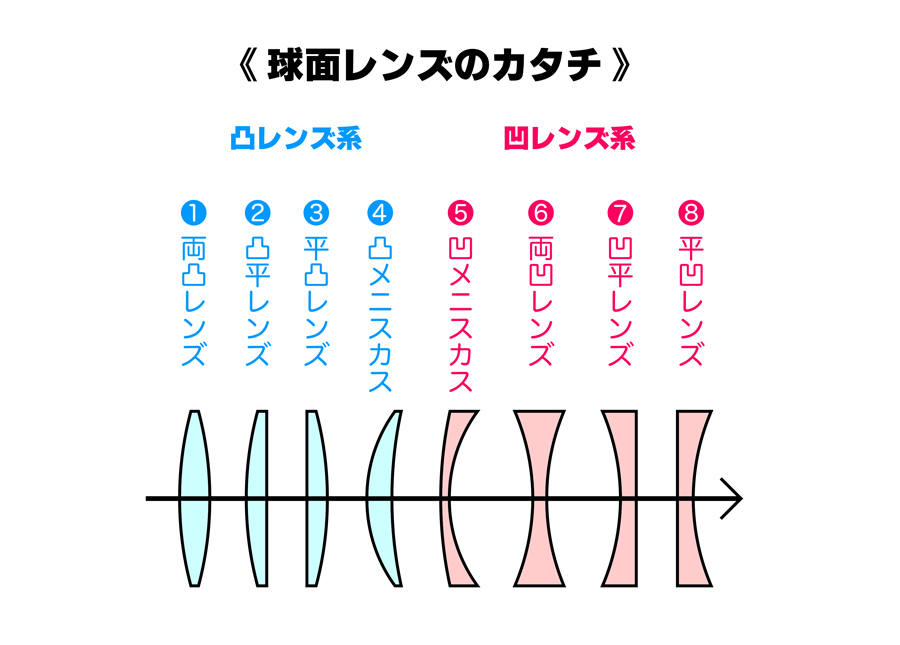

↑なお上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・

↑なお上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・

ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

なお一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学ガラスレンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

![]()

![]()

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきますが、当初バラしている時は「前期型/後期型」の区分けに全く気づいていなかった為、そもそも各工程の撮影をしていません(汗)

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきますが、当初バラしている時は「前期型/後期型」の区分けに全く気づいていなかった為、そもそも各工程の撮影をしていません(汗)

従って以下に掲載する工程写真は、いずれも2021年時点の撮影写真からの転用であり、且つ「後期型」だけを例にオーバーホール工程を説明していきます・・「前期型」も内部構造は100%同一です。

逆に言うなら組み立てが終わって最後に光学系を清掃している時に初めて「光学設計が違う!(驚)」となったのが正直な経緯です(笑)

内部構造はご覧の通り非常に簡素です(笑) このレベルはハッキリ言って初心者向けです。また距離計連動ヘリコイドを持たない製品設計なので (但しライカ判とは異なる概念での距離計連動機構は装備している)、そもそもハードルも低めです(笑)

それはライカ判距離計連動方式の場合、多くの場合でヘリコイドシステムは2組必要になる為、ヘリコイド群が1組しか存在しないこのモデルは初心者向けと言えるのです(汗)・・つまり鏡筒 (ヘリコイドオス側) に対するメス側だけなので、結果的に上の写真のような簡素な構造にしかなり得ません(笑)

またこのモデルは「回転式ヘリコイド駆動方式」の為、一般的に多く採用されている「直進式ヘリコイド駆動方式」とも異なり、駆動概念が容易です。つまり鏡筒はヘリコイド回転に伴い「一緒に回っていってしまう」ため、このモデルの製品設計には「直進キーとガイド (溝)」の概念が存在せず、実際そのような構成パーツも部位もありません(笑)

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒 (ヘリコイドオス側) です。アルミ合金材による削り出しパーツですが、この当時のレベルからすると非常に丁寧に造られており、特にメッキ加工は当時の国産光学メーカーの中ですらNikonレベルに匹敵し、おそらく当時の旧西ドイツ側光学メーカーの中ではトップクラスではないでしょうか!(驚)

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒 (ヘリコイドオス側) です。アルミ合金材による削り出しパーツですが、この当時のレベルからすると非常に丁寧に造られており、特にメッキ加工は当時の国産光学メーカーの中ですらNikonレベルに匹敵し、おそらく当時の旧西ドイツ側光学メーカーの中ではトップクラスではないでしょうか!(驚)

それは単に手にとって触ってもまるで分かりませんが、当方の手による『磨き研磨』で明確にその質の違いを知ることになります。研磨した後のメッキ表面の耐性がまるで違うからです(汗)・・当時の旧西ドイツ側光学メーカーの中で、ここまで経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビに強いメッキ加工を丁寧に施していた会社は、それほど多くないと思います。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある) その「キー」に役目が備わっています (必ず2種類の役目がある)。製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある) その「キー」に役目が備わっています (必ず2種類の役目がある)。製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環 (リング/輪っか)

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

↑絞りユニット内構成パーツの一つ「開閉環」が絞り羽根の上に被さっても固定されないままなので、上の写真のように先に「光学系前群格納筒で押さえ込まないとバラけてしまう」為、光学系前後群を清掃して組み込んでしまいます(汗)

↑絞りユニット内構成パーツの一つ「開閉環」が絞り羽根の上に被さっても固定されないままなので、上の写真のように先に「光学系前群格納筒で押さえ込まないとバラけてしまう」為、光学系前後群を清掃して組み込んでしまいます(汗)

またこの時、この光学系前群格納筒自体が「絞り環用のベース環を兼ねている」結果、この光学系前群格納筒をダイレクトに回して絞り環操作する製品設計です(驚)・・つまり鏡筒とこの格納筒との間に「鋼球ボール+反発式スプリング」が組み込まれます。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました。写真上方向が前玉側の方向にあたります。するとご覧のように鏡筒外壁がヘリコイドオス側の条ネジ山の研削になり、さららにその上部に「絞り値キー (溝/穴)」が刻まれていて、そこに鋼球ボールが入るので、カチカチとクリック感を実現しています。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました。写真上方向が前玉側の方向にあたります。するとご覧のように鏡筒外壁がヘリコイドオス側の条ネジ山の研削になり、さららにその上部に「絞り値キー (溝/穴)」が刻まれていて、そこに鋼球ボールが入るので、カチカチとクリック感を実現しています。

つまりたったこれだけで鏡胴「前部」が完成してしまったワケで(笑)、如何に「回転式ヘリコイド駆動方式」が単純明快なのか分かると思います(笑)

↑マウント部ですが基台を兼ねていますし、内側にヘリコイドメス側が研削されています。「Paxette向けに距離計連動機能に対応」していながら、ライカ判のようなダブルヘリコイド方式の概念が一切必要ない素晴らしい製品設計です。

↑マウント部ですが基台を兼ねていますし、内側にヘリコイドメス側が研削されています。「Paxette向けに距離計連動機能に対応」していながら、ライカ判のようなダブルヘリコイド方式の概念が一切必要ない素晴らしい製品設計です。

逆に言えば、ライカ判ではその問題があるために「空転ヘリコイド」を使うなどして、当時のレンジファインダーカメラ向けに見合うよう、筐体サイズを小型化するしか手がありません。

要は物理的に考えても非常にセンスの良いシステム概念で「Paxetteシリーズ」が造られていたとも指摘できそうです。

↑無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で6箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で6箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

但し今回のモデルは冒頭説明のとおり「LMマウントとして組み上げて、フランジバックを44㎜に仕上げる」大前提がある為、このオーバーホール工程でのヘリコイドネジ込み位置は「フランジバック調整を見据えたネジ込み位置に変更している」ワケで、この処置はさすがに初心者レベルでは不可能です(汗)

それはこのモデルの距離環や絞り環は、イモネジによる3方向からの締め付け固定であるものの、その時「フランジバック調整の影響から、距離環の固定位置がズレる為 (ヘリコイドのネジ込み位置を変更した為) 自ずと距離環固定位置に高低差が出てしまう」問題に直面します。

簡単に言えば「回転式ヘリコイド駆動方式」のモデルなのに、ヘリコイドのネジ込み位置を変更してしまうと「条ネジ山数が僅か6つの山しか存在しない」ことから、オーバーインフ或いはアンダーインフに陥る程度が極端に変わることを意味します (条ネジ山を1つズラしただけで、1/6の回転域に増減が起きるから)。

実写確認するにも無限遠位置まで距離環を回したら、∞刻印の3つも前の目盛で固まってしまうかも知れませんし、どんなに無限遠位置が合っても反対側の最短撮影距離位置でマウント部の指標値との間に隙間が空いてしまうかも知れません・・実際、調整している最中に無限遠合焦する直前「∞刻印まで残り2㎜手前」で固まったりしていました(汗)

つまり1/6の割合で無限遠位置がズレていくことを意味する為、単に実写して無限遠位置を合わせてから距離環を固定してしまえば良い話になりません(汗) だから「回転式ヘリコイド駆動方式」のモデルは要注意なのです(怖)

その辺りをちゃんと工夫しつつ、且つ当方のいつものスタンスどおり「可能な限りオリジナルの状態を崩さない (つまり改造/改変しない)」ままに組み上げた次第です(笑)・・結果、いつでも必要があれば「オリジナルなPaxette向けの調整に戻せる」のは、至極当然な話なのです(笑)

なお今回のオーバーホール済でのヤフオク出品では「LMマウントのエクステンションが付属している」ため、そのマウントアダプタだけを転用してお手持ちのLMマウント品オールドレンズに装着できますから「仕様諸元値を超えた近接撮影が実現できる」のも大きな魅力です!

・・これ、一度味わうと、必ず撮影時に一緒に持ち出したくなります!(笑)

ここからは完璧なオーバーホールが完了した出品商品の写真になります。

![]()

↑完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを、全て並べて全景を撮影した時の写真です (一応ちゃんと本当に完全解体した事を明示する『証拠』として撮影しました)(汗)

↑完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを、全て並べて全景を撮影した時の写真です (一応ちゃんと本当に完全解体した事を明示する『証拠』として撮影しました)(汗)

・・何しろいろいろと貶されるので、いちいち面倒くさいったらありゃしません(笑)

実際、現在も相変わらず「整備なんかしていないのに、整備済を謳って出品しているヤフオク出品者が居る」ようで、特に海外から輸入して調達している出品者の一部に「調達先がそのように告知しているから」と、何の根拠にもならない謳い文句で出品し続けているから、ご同業の当方も含め、まるで信用/信頼が皆無な『転売屋/転売ヤー』たる所以です(笑)

また本当に出品者自身が自ら整備していても「完全解体」していないにもかかわらず「整備済」を謳い続けて出品しているヤフオク出品者も居ます。はたしてどれだけの人達が「一部整備済なのを整備済の表記だけで認知できているのか」と、まるでバカ正直な当方的には疑念を払えません(笑)・・真に良心的な出品を心がけたい気持ちが少しでもあるなら「一部整備済」と謳うのが道義なのではないでしょうか???(笑)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ここからはオーバーホール作業が全て完了して組み上がった、オーバーホール済でのヤフオク出品個体の写真を掲載していきます。

このモデルは市場にはほとんど流通せず、せいぜい年間で1〜2本の出現状況でしょうか(汗)

またその際の流通価格帯もせいぜい1万円前後ですから、まるで捨て値同然の誰も興味関心を抱かないどうしようもないオールドレンズなのでしょう(涙)・・しかし天邪鬼な当方は、そういう立場のオールドレンズにこそ閃きを与えてその活用方法を知らしめてきたからこそ、今までの14年間の間に十数銘柄のオールドレンズについて、飛躍的な認知度を高める努力として実績を積んできました(恥)

例えば14年前の頃はそれこそ捨て値同然の価格帯たる1万円前後でゴロゴロいくらでも流通していた、旧東ドイツはMeyer-Optik Görlitz製中望遠レンズ「Trioplan 100mm/f2.8《後期型-II》(exakta)」などは、当時14年前時点で当方が注目した「真円のシャボン玉ボケを表出させられるオールドレンズ」でしたが、今では6万円〜下手すれば13万円と言うとんでもない流通価格帯が当たり前の世界です (むしろ海外のほうが割高)!(驚)

しかも今ではその「bokeh (ボケ)」について、徹底的に攻撃してくる輩まで出現する始末で、まるで光学面から捉えた日本文化との関わりを探ろうとしないその姿勢に、甚だ低脳レベルを見出してしまいます(笑)

どうしても国産のオールドレンズがいいと言うなら、例えばFUJICA製標準レンズ「FUJINON 55mm/f2.2《一部金属製》(M42)」などでも「真円のシャボン玉ボケを表出させられる」点に着目したのも今から12年前だったりします(汗)・・その当時は誰一人、そんなシャボン玉ボケについて語っている人はネット上に居らず、その頃から完全解体でのオーバーホールを大前提に扱ってきました。

他にも例えば栗林写真工業製標準レンズの「C.C Petri Orikkor 50mm/f2.0《前期型》(M42)」なども含め、前述のフジノンと共に12年前辺りは、せいぜい2千円で高値だったという市場流通価格帯の時代です(笑)

もっと言うなら、実はヤフオクに於いて「部位別に瑕疵内容を明示するようになった」その流れを導く一助に貢献できたのも、14年前から一貫して続けている当方の出品ページ記載内容のパターンがあります。14年前辺りのヤフオクと言えば、特にオールドレンズジャンルでの出品ページ記載は、本当に酷い状況で「掲載写真で判断しろ!」とほぼ肝心な内容は記述されないままでした(汗)・・それを部位別に明示するよう14年前からず〜ッと続けてきたのは、本当に極少数の出品者だけだったように記憶しています(汗)

何しろ当方は資金力が皆無なので(笑)、そういう無名なモノを拾い上げて、戦士レベルまで育て上げることしかできません(恥)・・それでさんざん市場で囃し立てられてから、今度は当方を攻撃してくるから笑えます(笑) 何にしても目障りなのでしょう(笑)

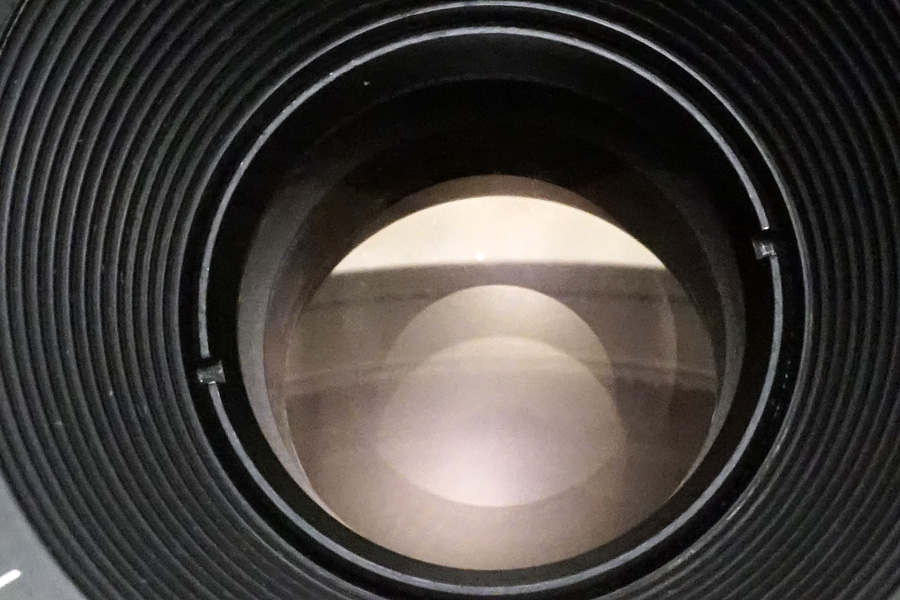

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

こちらの「前期型」モデルのほうが、光学系第1群前玉が奥まった位置にセッティングされている光学設計です。それは冒頭解説のとおり「ヘリアー型光学系と同じように前玉が2枚貼り合わせレンズだから」と指摘でき、要はフレアへの耐性が低いのです(汗)

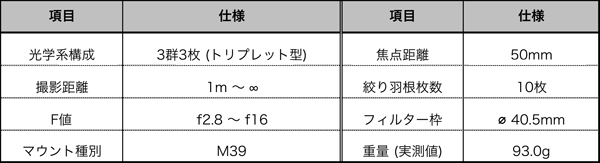

↑上の写真 (3枚) は、光学系前群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

↑上の写真 (3枚) は、光学系前群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

光学系内に白っぽい箇所が視認できますが、これらは全て光学系第2群のモールド一体成型の箇所なので、どうにも物理的に改善不可能です。

一部の光学ガラスレンズには、その蒸着コーティング層に剥がれが起きており、LED光照射しても視認できませんが (光学ガラスレンズ面への物理的なキズではないから)、光に翳して反射させると視認できます (つまり写真には写り込まない)。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

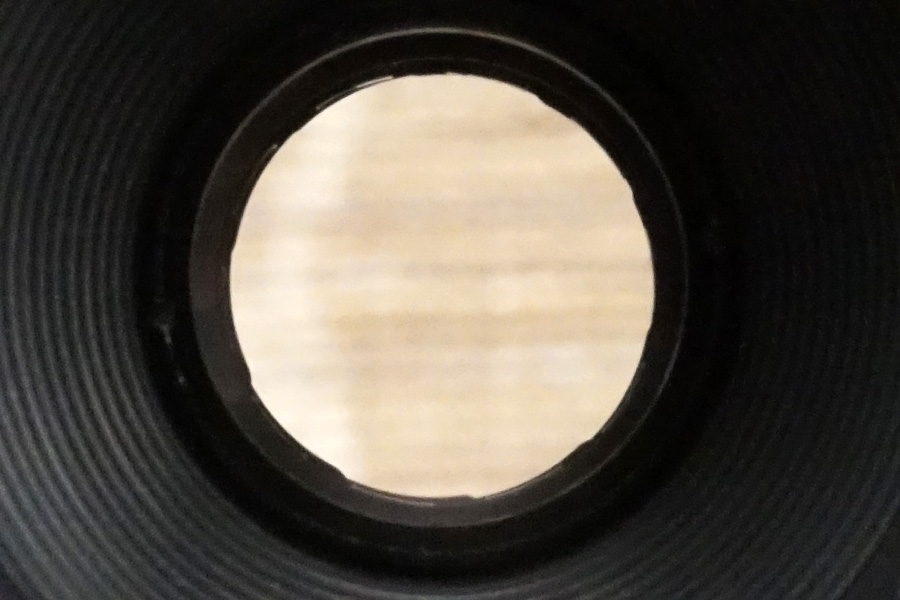

↑上の写真 (3枚) は、光学系後群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

↑上の写真 (3枚) は、光学系後群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

【光学系の状態】(LED光照射で様々な角度から確認)

・コーティング劣化/カビ除去痕等極微細な点キズ:

(経年のCO2溶解に拠るコーティング層点状腐食)

前群内:18点、目立つ点キズ:15点

後群内:20点以上、目立つ点キズ:17点

・コーティング層の経年劣化:前後群あり

・カビ除去痕:あり、カビ:なし

・ヘアラインキズ:あり(前後群内僅か)

(特に前玉に極微細な薄い最大2mm長数本あり)

※但し実際はコーティング面の微細な線状ハガレの為物理的に光学ガラス面のキズは光に翳して透過させも視認できません(反射で視認できるレベル)。また蒸着コーティング層の一部も剥がれが残っていますが同様LED光照射での視認はできません。

・バルサム切れ:なし (貼り合わせレンズあり)

・深く目立つ当てキズ/擦りキズ:なし

・光源透過の汚れ/クモリ (カビ除去痕除く):なし

・光学系内は透明度が非常に高いレベルです。

(LED光照射で確認しても極薄いクモリが皆無)

・その他:光学系内は微細な塵や埃が侵入しているように見えますが清掃しても除去できないCO2の溶解に拠る極微細な点キズやカビ除去痕、或いはコーティング層の経年劣化です。

・光学系内の一部にコバ端の浮きが白っぽく見えますが第2群のモールド一体成型箇所のため、改善は不可能です(事前告知済なのでクレームの対象にしません)。

↑10枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます 。

↑10枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます 。

このモデルに実装している絞り羽根は、表裏面にフッ素加工が施されており、この当時にそういう徹底した経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビへの配慮をちゃんと施していた光学メーカーは、旧西ドイツ内光学メーカーと言えども極小数だったりします(汗)

まだまだカーボン仕上げでペラペラの絞り羽根を組み込んでいた時代ですから、どんだけ先見性のある光学メーカーだったのか納得できますし、そもそも20世紀初頭の創業たる老舗の光学メーカーですから、このモデルの筐体意匠から判断されては、まるで不遜だったりします(涙)

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑【操作系の状態】(所有マウントアダプタにて確認)

↑【操作系の状態】(所有マウントアダプタにて確認)

・絞り環塗布グリースは「粘性:中程度+軽め」を使い分けて塗布し距離環や絞り環の操作性は非常にシットリした滑らかな操作感で距離環を回す時のトルクの印象は「普通」人により「重め」に感じ「全域に渡り完璧に均一」です。特にピント合わせ時は距離環を掴んでいる指の腹に極僅かなチカラを伝えるだけで微妙な前後動が適い正確にピント合わせできる素晴らしい操作性を実現しています。

・距離環を回すとヘリコイドネジ山が擦れる感触が指に伝わります(神経質な人には擦れ感強め)。

・今回のオーバーホールでワザと故意に距離環側にトルクを与えて重く仕上げました。それは絞り環が距離環と一緒に回っていく設計だからです。距離環でピント合わせ後に絞り環を操作してもピント位置がズレにくいよう配慮してのトルク調整です(根拠があって処置している内容なので事前告知済なのでクレーム対象に該当しません)

・なお付属のマウントアダプタを本体側に強くネジ込みすぎると、外せなくなる懸念がある為ご留意下さいませ。

・付属品のK&F CONCEPT製「LM → LM 10mmマウントアダプタ」装着で使う前提で仕上げている為、装着せず使うとピントが合いません。あくまでも「Paxetteカメラ」フランジバック44mmを考慮して組み上げているからです。一方付属品の「LM → LM 10mmマウントアダプタ」は、お手持ちの他のLMマウント品にもご使用頂けるので、特に仕様諸元の最短撮影距離を超え近接撮影したい時とても重宝です。いろいろな使い方にご活用下さいませ。

・またさらに付属させているフランジ環の組み合わせ品は、単独で使ってもピントが合いません。さらに他のPaxette向けオールドレンズを装着してもご使用頂けますが、無限遠位置はアンダーインフになり合焦しません。無限遠位置をピタリに合わせるには、必ずオールドレンズ側のヘリコイドネジ込み位置の変更が必須作業になります。その意味では今回の出品個体は既に調整済みなのでピタリと無限遠合焦する次第です。

【外観の状態】(整備前後関わらず経年相応の中古)

・距離環や絞り環、鏡胴には経年使用に伴う擦れやキズ、剥がれ、凹みなどありますが、経年のワリにオールドレンズとしては「超美品」の当方判定になっています (一部当方で着色箇所がありますが使用しているうちに剥がれてきます)。

・付属品変換リングやマウントアダプタへの装着後、オールドレンズ側基準△マーカーは僅かに真上の位置からズレてしまいます。これは組み合わせている付属品との関係性なので、改善不可能です。

(事前告知済なのでクレーム対象としません)

・当方出品は附属品に対価を設定しておらず出品価格に計上していません(附属品を除外しても値引等対応できません)。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

このモデルは「回転式ヘリコイド駆動方式」の製品設計なので、距離環を回していくと一緒に絞り環まで回ってしまいます(汗) 従って絞り環には「絞り値の刻印が両サイドに刻んである」根拠だったりします。

またその結果、一番影響を受ける問題があり「ピント合わせ後に、ボケ味の操作をするとピント位置があっという間にズレる」と言う状況に至ります。この状況は今回オーバーホール済でヤフオク出品する個体に限定する話ではなく「この当時の回転式ヘリコイド駆動方式のオールドレンズは、全て同じ状況が起きる」と告知できます。

従ってその問題から発明された駆動方式が「直進式ヘリコイド駆動方式」であり、この駆動方式に至って初めて「ピント合わせ後にボケをイジッてもピント位置が全くズレない (影響を受けない)」ように変わりました。

このことから今回のオーバーホール作業で「敢えてワザと故意に、距離環を回すトルクを重く仕上げた」ワケで(汗)、その結果可能な限りピント合わせ後に絞り環操作してもピント位置がズレにくいよう配慮しています。

但しそうは言っても、構造上制限が残る製品設計なので、100%ピント合わせ後に絞り環を回してもピント位置がズレない保証を述べている話では・・ありません!(笑)

・・この点、ご留意下さいませ。

またトルクを重く仕上げていても、ピント合わせ時の微かな微動はとても軽いチカラだけで調整できるよう粘性配慮してあるので、ピント合わせ時に違和感を覚えるレベルではありません。

こういう事柄については、当方が今までにオーバーホール済でヤフオク出品した個体を、一度でもご落札頂いた皆さんなら周知の要素でしかありませんが、一応念の為に執拗に述べておきます(笑)

・・気にされる方は、スル〜頂きご落札されぬのがベストだと思います!(笑)

↑今回のオーバーホール済でのヤフオク! 出品に際しセットした附属品の一覧です。

↑今回のオーバーホール済でのヤフオク! 出品に際しセットした附属品の一覧です。

《今回のヤフオク! 出品に際し附属するもの》

❶ HAKUBA製MCレンズガード (新品)

❷ 本体『BRAUN-Color−Ultralit 50mm/f2.8《前期型》(M39)』

❸ フランジ環 (M39 → LM変換リング付/複数の組み合わせ品) (新品)

❹ K&F CONCEPT製「LM → LM 10mmエクステンション」(新品)

❺ 汎用樹脂製ネジ込み式M39後キャップ (新品)

❻ 汎用樹脂製スナップ式前キャップ (新品)

❼ クリーニング用ファイバークロス (新品)

冒頭解説、或いはヤフオク出品ページ記載のとおり、❸と❹を装着した状態で初めてフランジバックが「Paxette:44㎜」に適合するよう組み合わせています。

従って、例えば❸だけを装着して「LMマウント規格品」として使っても、相当な近接撮影には使えても、ほぼボケまくりの世界で撮影には使えません(笑) また同じようにオールドレンズ側本体のマウント規格「M39スクリューネジ」として使おうと試みても、やはりフランジバックの諸元値からボケボケです(笑)

結果、この出品個体を撮影に使う際は❸と❹の併用装着が大前提になります(汗)

なお付属している複数の変換リングやマウントアダプタとの関係性から、オールドレンズ側基準△マーカーは真上位置に来ないのでご留意下さいませ (最低限真上に近い位置まで来るよう既に微調整済なので、これ以上の改善が物理的に不可能です)。

↑上の写真は今回のオーバーホール済でのヤフオク出品に際し同梱する付属品です。

↑上の写真は今回のオーバーホール済でのヤフオク出品に際し同梱する付属品です。

フランジ環 (㊧):3つの変換リングによる複合品

→ ブルー色の矢印:M39→M42変換リング

→ グリーン色の矢印:M42→M39変換リング

→ オレンジ色の矢印:M39→LM変換リング

もちろんこれらの複合品を個別に取り外して普通に使うことはできますが、組み合わせた状態で (それぞれを硬締めした状態で) 無限遠位置をピタリに合わせている為、できれば分解されぬままご使用頂くのが無難です(汗)

エクステンション (㊨):市場流通品

→ K&F CONCEPT製「LM → LM 10㎜ マウントアダプタ」

このエクステンションを併用することで「Paxetteのフランジバック:44㎜」に対応しています。冒頭解説のとおり、このエクステンションだけを取り外して、お手持ちの同じ「LMマウント規格品」に装着して、オールドレンズ側諸元値たる最短撮影距離を超えて、近接撮影に効果を発揮させるのもまた楽しい使い方だったりします!(笑)

・・せっかくですから、是非ご活用下さいませ。

なおこれら付属品は単品でフランジ環部分「3,000円」にエクステンション「4,000円」それぞれを新品調達しました。またオールドレンズ本体は凡そ1万円の調達費なので、これらを勘案して今回のオーバーホール済でのヤフオク出品即決価格を設定していますが、当方の普段承っている「オーバーホール/修理ご依頼受付」の作業費用に比べると、だいぶお安い設定です(汗)

↑上の写真はオールドレンズのマウント側に1つ前の写真「フランジ環 (㊧)」だけをネジ込んでセットした時の写真です (但しこのまま使うとピンボケになると思います)。

↑上の写真はオールドレンズのマウント側に1つ前の写真「フランジ環 (㊧)」だけをネジ込んでセットした時の写真です (但しこのまま使うとピンボケになると思います)。

↑同様今度は「エクステンション (㊨)」をさらに追加でセットしたところです。この状態で無限遠がピタリで合焦します。

↑同様今度は「エクステンション (㊨)」をさらに追加でセットしたところです。この状態で無限遠がピタリで合焦します。

↑さらに余談ですが (出品商品には付属しませんが) 市場流通しているマクロヘリコイド付マウントアダプタをさらに併用することで、さらに近接撮影が可能になります。

↑さらに余談ですが (出品商品には付属しませんが) 市場流通しているマクロヘリコイド付マウントアダプタをさらに併用することで、さらに近接撮影が可能になります。

これは「フランジ環 (㊧) + エクステンション (㊨) + haoGe製LM−NEXマクロヘリコイド付マウントアダプタ (上の写真)」との三つ巴の重ね装着で、ブルー色の矢印で指し示している箇所のマクロリングを回さなければ「無限遠位置はピタリの位置のまま合焦」するものの、その場合の最短撮影距離はこのオールドレンズの仕様諸元値たる「1m」のままです。

ところがブルー色の矢印で指し示している箇所のマクロリングを回していくと、最大で5㎜分繰り出す為「仕様諸元値を超えて近接撮影ができる」話になります(汗)

〇 仕様諸元値の最短撮影距離:1m (実測で96cm)

〇 マクロリングによる繰り出し時 (最大で5㎜の無段階):40cm (実測値)

・・といった具合です(汗) カメラボディ側がSONY製の「Eマウント規格」にはなりますが、この三つ巴の装着で使うと「無限遠をピタリのまま普通に使えて、好きなタイミングで40cmまで近接に変更できる (もちろんすぐにまた1mに戻せる/マクロリングを回すだけ)」使用方法に変わるワケで、このような仕様を知ってしまうと「ハマる!」と好評を得ていたりします。

(今まで似たような付属品で出品した個体を、ご落札頂いた方々からのメール着信によるご感想など、予想に反して結構着信しています)(笑)

・・ポイントは、無限遠位置をいちいち合わせる必要が無い点です!(笑)

至極当たり前の話で、単に合わせれば良いだけと思っている人がとても多いですが、実は「普通に無限遠合焦したままで、必要な時だけ40cm近接撮影 (この時は無限遠合焦しません)、

しかも簡単にまた1mに戻せる (再び無限遠合焦するように戻る)」とのその利便性の良さが「感覚的に使えてクセになる!」と高評価を得ているからです(笑)

何にしても「突き当て停止した位置が無限遠位置」なのか、或いは「突き当て停止した位置が最短撮影距離位置」なのかと言う、人の感覚的な要素は、実は意外にも重要なファクターであり、当方の利便性の追求の基準が、まさにそれであり「五感から来る反応=人情」と言う無意識的な感覚を重要視しているからに他なりません。

・・その意味で、当方的にはマクロヘリコイドだけのアダプタ製品は好きくないのです(笑)

あくまでも「撮影に没頭できている瞬間が楽しい!」のが本質であり、その時にあ~だこ~だギミックにイジり回す操作性というのは、意外にもすぐに面倒くさくなったりするものです。

それは人間の本能の赴くままに、その時撮影に没入しているからこそ余計な操作でない「感覚だけを頼りにした使い勝手」にこそ人情が引き寄せられると、当方的には考えているのです。当方のオーバーホール作業はその全てがこの理念に則っているので(笑)、何一つ難しいことをしていません (要は技術スキルが全く必要ないと言うワケ)(恥)

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/ピタリの状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f2.8、被写体までの距離:35m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:17m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、20m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の40m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

このhaoGe製マクロヘリコイド付「LM−NEXマウントアダプタ」は、今回の

オーバーホール済でのヤフオク出品に付属品として含まれていません!

くれぐれもご注意下さいませ!

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

なお2枚目の写真は前述のマクロヘリコイド付マウントアダプタのマクロリングを回して最大値の5㎜分繰り出して撮影した「最短撮影距離:40cm」の時の写真です。

仕様諸元値の1mから40cmまで近接撮影している為、必然的に被写界深度が浅くなる/狭くなる結果、ご覧のようにボケ量まで増加します。これが感覚的に近接撮影できる時の2つ目のメリットですが、意外にも好評を受けてしまい本人的にはオドロキだったりしました(笑)

逆に言うなら、今回付属させているK&F CONCEPT製「LM → LM 10㎜マウントアダプタ」をお手持ちのLMマウント規格品に装着して使っても、似たような近接撮影が体現できるので、その「味を一度知ると病みつきになる!」次第です(笑)

実は上の近接写真を観ても分かりますが、このモデルに実装している光学系の「ヘリアー型光学系と似たような光学設計概念」たる前玉の2枚貼り合わせレンズ化が、このような緻密な解像感に至っています。

ところがその背景のボケ味はと言えば、上の写真は開放f値「f2.8」での撮影なので、まるで粗さが現れていてこのオールドレンズの性格を知る機会になっています (だからボケが硬いと指摘される)(笑)

・・それを欠点として貶す材料にするような人には、このモデルはまるで向いていません(笑)

このhaoGe製マクロヘリコイド付「LM−NEXマウントアダプタ」は、今回の

オーバーホール済でのヤフオク出品に付属品として含まれていません!

くれぐれもご注意下さいませ!

↑絞り環を回して設定絞り値「f4」で撮影しています。同様2枚目は別途装着したマクロヘリコイド付マウントアダプタでの5㎜分繰り出し撮影です (今回のヤフオク出品には付属していないのでご注意下さいませ!)。

↑絞り環を回して設定絞り値「f4」で撮影しています。同様2枚目は別途装着したマクロヘリコイド付マウントアダプタでの5㎜分繰り出し撮影です (今回のヤフオク出品には付属していないのでご注意下さいませ!)。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。「回折現象」の影響が現れ、且つ「焦点移動」も始まっているのが分かります。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。「回折現象」の影響が現れ、且つ「焦点移動」も始まっているのが分かります。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

![]()

ここからはオーバーホール作業が全て完了して組み上がった、オーバーホール済でのヤフオク出品個体の別のモデル写真を掲載していきます。

このモデルは市場にはほとんど流通せず、せいぜい年間で1〜2本の出現状況でしょうか(汗)

またその際の流通価格帯もせいぜい1万円前後ですから、まるで捨て値同然の誰も興味関心を抱かないどうしようもないオールドレンズなのでしょう(涙)・・しかし天邪鬼な当方は、そういう立場のオールドレンズにこそ閃きを与えてその活用方法を知らしめてきたからこそ、今までの14年間の間に十数銘柄のオールドレンズについて、飛躍的な認知度を高める努力として実績を積んできました(恥)

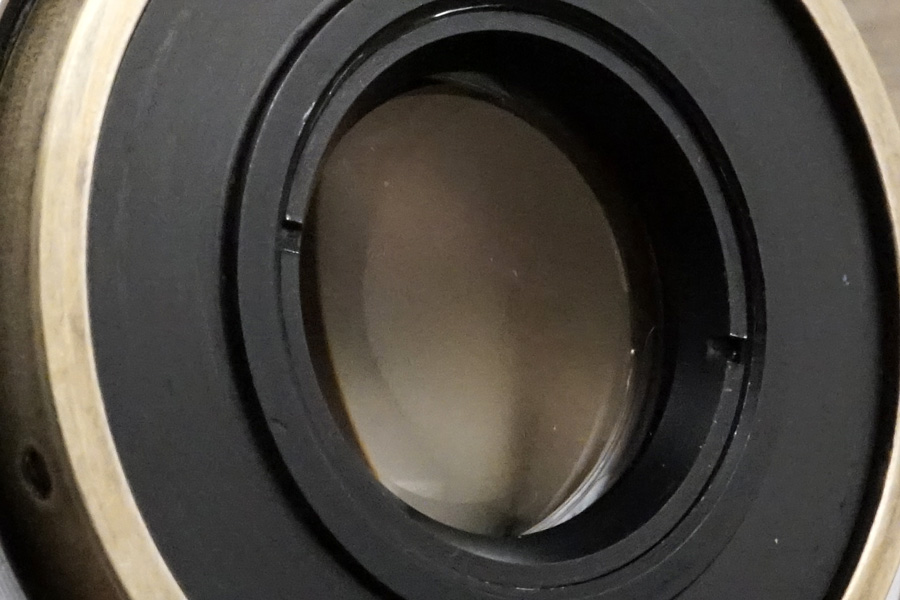

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

こちらの「後期型」モデルのほうは冒頭解説のとおり「3群3枚トリプレット型光学系」です。

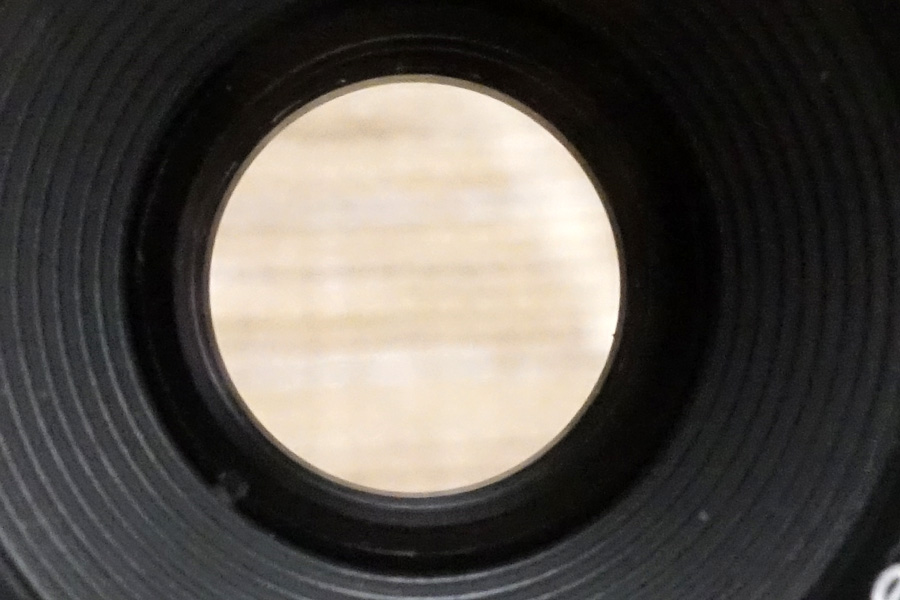

↑上の写真 (3枚) は、光学系前群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

↑上の写真 (3枚) は、光学系前群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

光学系内に白っぽい箇所が視認できますが、これらは全て光学系第2群のモールド一体成型の箇所なので、どうにも物理的に改善不可能です。

一部の光学ガラスレンズには、その蒸着コーティング層に剥がれが起きており、LED光照射しても視認できませんが (光学ガラスレンズ面への物理的なキズではないから)、光に翳して反射させると視認できます (つまり写真には写り込まない)。

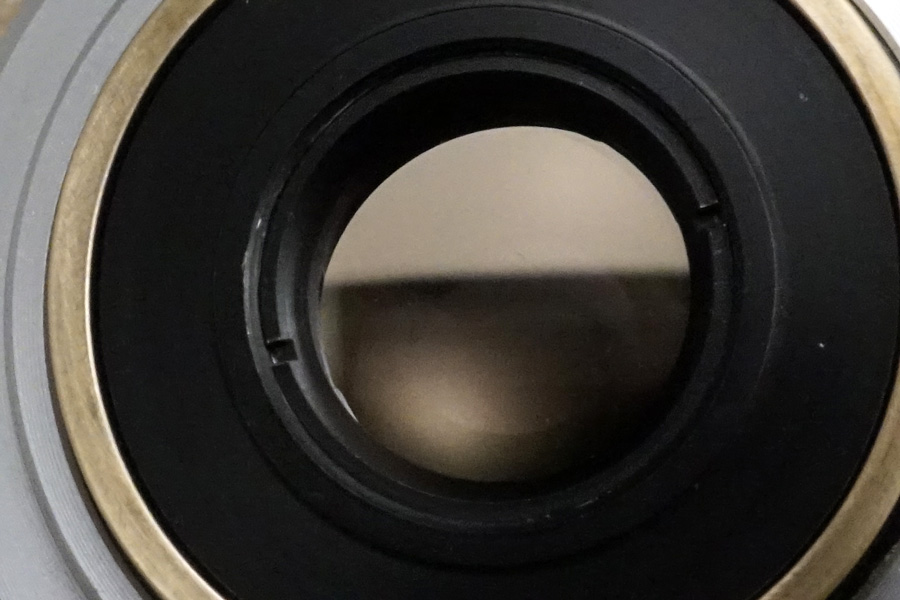

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑上の写真 (3枚) は、光学系後群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

↑上の写真 (3枚) は、光学系後群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

【光学系の状態】(LED光照射で様々な角度から確認)

・コーティング劣化/カビ除去痕等極微細な点キズ:

(経年のCO2溶解に拠るコーティング層点状腐食)

前群内:15点、目立つ点キズ:10点

後群内:18点、目立つ点キズ:12点

・コーティング層の経年劣化:前後群あり

・カビ除去痕:あり、カビ:なし

・ヘアラインキズ:あり(前後群内僅か)

(特に前玉に極微細な薄い最大2mm長数本あり)

※但し実際はコーティング面の微細な線状ハガレの為物理的に光学ガラス面のキズは光に翳して透過させも視認できません(反射で視認できるレベル)。また蒸着コーティング層の一部も剥がれが残っていますが同様LED光照射での視認はできません。

・バルサム切れ:なし (貼り合わせレンズあり)

・深く目立つ当てキズ/擦りキズ:なし

・光源透過の汚れ/クモリ (カビ除去痕除く):なし

・光学系内は透明度が非常に高いレベルです。

(LED光照射で確認しても極薄いクモリが皆無)

・その他:光学系内は微細な塵や埃が侵入しているように見えますが清掃しても除去できないCO2の溶解に拠る極微細な点キズやカビ除去痕、或いはコーティング層の経年劣化です。

・光学系内の一部にコバ端の浮きが白っぽく見えますが第2群のモールド一体成型箇所のため、改善は不可能です(事前告知済なのでクレームの対象にしません)。

↑10枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます 。

↑10枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます 。

このモデルに実装している絞り羽根は、表裏面にフッ素加工が施されており、この当時にそういう徹底した経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビへの配慮をちゃんと施していた光学メーカーは、旧西ドイツ内光学メーカーと言えども極小数だったりします(汗)

まだまだカーボン仕上げでペラペラの絞り羽根を組み込んでいた時代ですから、どんだけ先見性の在る光学メーカーだったのか納得できますし、そもそも20世紀初頭の創業たる老舗の光学メーカーですから、このモデルの筐体意匠から判断されては、まるで不遜だったりします(涙)

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑【操作系の状態】(所有マウントアダプタにて確認)

↑【操作系の状態】(所有マウントアダプタにて確認)

・絞り環塗布グリースは「粘性:中程度+軽め」を使い分けて塗布し距離環や絞り環の操作性は非常にシットリした滑らかな操作感で距離環を回す時のトルクの印象は「普通」人により「重め」に感じ「全域に渡り完璧に均一」です。特にピント合わせ時は距離環を掴んでいる指の腹に極僅かなチカラを伝えるだけで微妙な前後動が適い正確にピント合わせできる素晴らしい操作性を実現しています。

・距離環を回すとヘリコイドネジ山が擦れる感触が指に伝わります(神経質な人には擦れ感強め)。

・今回のオーバーホールでワザと故意に距離環側にトルクを与えて重く仕上げました。それは絞り環が距離環と一緒に回っていく設計だからです。距離環でピント合わせ後に絞り環を操作してもピント位置がズレにくいよう配慮してのトルク調整です(根拠があって処置している内容なので事前告知済なのでクレーム対象に該当しません)

・なお付属のマウントアダプタを本体側に強くネジ込みすぎると、外せなくなる懸念がある為ご留意下さいませ。

・付属品のK&F CONCEPT製「LM → LM 10mmマウントアダプタ」装着で使う前提で仕上げている為、装着せず使うとピントが合いません。あくまでも「Paxetteカメラ」フランジバック44mmを考慮して組み上げているからです。一方付属品の「LM → LM 10mmマウントアダプタ」は、お手持ちの他のLMマウント品にもご使用頂けるので、特に仕様諸元の最短撮影距離を超え近接撮影したい時とても重宝です。いろいろな使い方にご活用下さいませ。

・またさらに付属させているフランジ環の組み合わせ品は、単独で使ってもピントが合いません。さらに他のPaxette向けオールドレンズを装着してもご使用頂けますが、無限遠位置はアンダーインフになり合焦しません。無限遠位置をピタリに合わせるには、必ずオールドレンズ側のヘリコイドネジ込み位置の変更が必須作業になります。その意味では今回の出品個体は既に調整済みなのでピタリと無限遠合焦する次第です。

【外観の状態】(整備前後関わらず経年相応の中古)

・距離環や絞り環、鏡胴には経年使用に伴う擦れやキズ、剥がれ、凹みなどありますが、経年のワリにオールドレンズとしては「超美品」の当方判定になっています (一部当方で着色箇所がありますが使用しているうちに剥がれてきます)。

・付属品変換リングやマウントアダプタへの装着後、オールドレンズ側基準△マーカーは僅かに真上の位置からズレてしまいます。これは組み合わせている付属品との関係性なので、改善不可能です。

(事前告知済なのでクレーム対象としません)

・当方出品は附属品に対価を設定しておらず出品価格に計上していません(附属品を除外しても値引等対応できません)。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

このモデルは「回転式ヘリコイド駆動方式」の製品設計なので、距離環を回していくと一緒に絞り環まで回ってしまいます(汗) 従って絞り環には「絞り値の刻印が両サイドに刻んである」根拠だったりします。

またその結果、一番影響を受ける問題があり「ピント合わせ後に、ボケ味の操作をするとピント位置があっという間にズレる」と言う状況に至ります。この状況は今回オーバーホール済でヤフオク出品する個体に限定する話ではなく「この当時の回転式ヘリコイド駆動方式のオールドレンズは、全て同じ状況が起きる」と告知できます。

従ってその問題から発明された駆動方式が「直進式ヘリコイド駆動方式」であり、この駆動方式に至って初めて「ピント合わせ後にボケをイジッてもピント位置が全くズレない (影響を受けない)」ように変わりました。

このことから今回のオーバーホール作業で「敢えてワザと故意に、距離環を回すトルクを重く仕上げた」ワケで(汗)、その結果可能な限りピント合わせ後に絞り環操作してもピント位置がズレにくいよう配慮しています。

但しそうは言っても、構造上制限が残る製品設計なので、100%ピント合わせ後に絞り環を回してもピント位置がズレない保証を述べている話では・・ありません!(笑)

・・この点、ご留意下さいませ。

またトルクを重く仕上げていても、ピント合わせ時の微かな微動はとても軽いチカラだけで調整できるよう粘性配慮してあるので、ピント合わせ時に違和感を覚えるレベルではありません。

こういう事柄については、当方が今までにオーバーホール済でヤフオク出品した個体を、一度でもご落札頂いた皆さんなら周知の要素でしかありませんが、一応念の為に執拗に述べておきます(笑)

・・気にされる方は、スル〜頂きご落札されぬのがベストだと思います!(笑)

↑今回のオーバーホール済でのヤフオク! 出品に際しセットした附属品の一覧です。

↑今回のオーバーホール済でのヤフオク! 出品に際しセットした附属品の一覧です。

《今回のヤフオク! 出品に際し附属するもの》

❶ HAKUBA製MCレンズガード (新品)

❷ 本体『BRAUN-Color−Ultranit 50mm/f2.8《後期型》(M39)』

❸ フランジ環 (M39 → LM変換リング付/複数の組み合わせ品) (新品)

❹ K&F CONCEPT製「LM → LM 10mmエクステンション」(新品)

❺ 汎用樹脂製ネジ込み式M39後キャップ (新品)

❻ 汎用樹脂製スナップ式前キャップ (新品)

❼ クリーニング用ファイバークロス (新品)

冒頭解説、或いはヤフオク出品ページ記載のとおり、❸と❹を装着した状態で初めてフランジバックが「Paxette:44㎜」に適合するよう組み合わせています。

従って、例えば❸だけを装着して「LMマウント規格品」として使っても、相当な近接撮影には使えても、ほぼボケまくりの世界で撮影には使えません(笑) また同じようにオールドレンズ側本体のマウント規格「M39スクリューネジ」として使おうと試みても、やはりフランジバックの諸元値からボケボケです(笑)

結果、この出品個体を撮影に使う際は❸と❹の併用装着が大前提になります(汗)

なお付属している複数の変換リングやマウントアダプタとの関係性から、オールドレンズ側基準△マーカーは真上位置に来ないのでご留意下さいませ (最低限真上に近い位置まで来るよう既に微調整済なので、これ以上の改善が物理的に不可能です)。

↑上の写真は今回のオーバーホール済でのヤフオク出品に際し同梱する付属品です。

↑上の写真は今回のオーバーホール済でのヤフオク出品に際し同梱する付属品です。

フランジ環 (㊧):3つの変換リングによる複合品

→ ブルー色の矢印:M39→M42変換リング

→ グリーン色の矢印:M42→M39変換リング

→ オレンジ色の矢印:M39→LM変換リング

もちろんこれらの複合品を個別に取り外して普通に使うことはできますが、組み合わせた状態で (それぞれを硬締めした状態で) 無限遠位置をピタリに合わせている為、できれば分解されぬままご使用頂くのが無難です(汗)

エクステンション (㊨):市場流通品

→ K&F CONCEPT製「LM → LM 10㎜ マウントアダプタ」

このエクステンションを併用することで「Paxetteのフランジバック:44㎜」に対応しています。冒頭解説のとおり、このエクステンションだけを取り外して、お手持ちの同じ「LMマウント規格品」に装着して、オールドレンズ側諸元値たる最短撮影距離を超えて、近接撮影に効果を発揮させるのもまた楽しい使い方だったりします!(笑)

・・せっかくですから、是非ご活用下さいませ。

なおこれら付属品は単品でフランジ環部分「3,000円」にエクステンション「4,000円」それぞれを新品調達しました。またオールドレンズ本体は凡そ1万円の調達費なので、これらを勘案して今回のオーバーホール済でのヤフオク出品即決価格を設定していますが、当方の普段承っている「オーバーホール/修理ご依頼受付」の作業費用に比べると、だいぶお安い設定です(汗)

↑上の写真はオールドレンズのマウント側に1つ前の写真「フランジ環 (㊧)」だけをネジ込んでセットした時の写真です (但しこのまま使うとピンボケになると思います)。

↑上の写真はオールドレンズのマウント側に1つ前の写真「フランジ環 (㊧)」だけをネジ込んでセットした時の写真です (但しこのまま使うとピンボケになると思います)。

↑同様今度は「エクステンション (㊨)」をさらに追加でセットしたところです。この状態で無限遠がピタリで合焦します。

↑同様今度は「エクステンション (㊨)」をさらに追加でセットしたところです。この状態で無限遠がピタリで合焦します。

↑さらに余談ですが (出品商品には付属しませんが) 市場流通しているマクロヘリコイド付マウントアダプタをさらに併用することで、さらに近接撮影が可能になります。

↑さらに余談ですが (出品商品には付属しませんが) 市場流通しているマクロヘリコイド付マウントアダプタをさらに併用することで、さらに近接撮影が可能になります。

これは「フランジ環 (㊧) + エクステンション (㊨) + haoGe製LM−NEXマクロヘリコイド付マウントアダプタ (上の写真)」との三つ巴の重ね装着で、ブルー色の矢印で指し示している箇所のマクロリングを回さなければ「無限遠位置はピタリの位置のまま合焦」するものの、その場合の最短撮影距離はこのオールドレンズの仕様諸元値たる「1m」のままです。

ところがブルー色の矢印で指し示している箇所のマクロリングを回していくと、最大で5㎜分繰り出す為「仕様諸元値を超えて近接撮影ができる」話になります(汗)

〇 仕様諸元値の最短撮影距離:1m (実測で97cm)

〇 マクロリングによる繰り出し時 (最大で5㎜の無段階):41cm (実測値)

・・といった具合です(汗) カメラボディ側がSONY製の「Eマウント規格」にはなりますが、この三つ巴の装着で使うと「無限遠をピタリのまま普通に使えて、好きなタイミングで41cmまで近接に変更できる (もちろんすぐにまた1mに戻せる/マクロリングを回すだけ)」使用方法に変わるワケで、このような仕様を知ってしまうと「ハマる!」と好評を得ていたりします。

(今まで似たような付属品で出品した個体を、ご落札頂いた方々からのメール着信によるご感想など、予想に反して結構着信しています)(笑)

・・ポイントは、無限遠位置をいちいち合わせる必要が無い点です!(笑)

至極当たり前の話で、単に合わせれば良いだけと思っている人がとても多いですが、実は「普通に無限遠合焦したままで、必要な時だけ40cm近接撮影 (この時は無限遠合焦しません)、

しかも簡単にまた1mに戻せる (再び無限遠合焦するように戻る)」とのその利便性の良さが「感覚的に使えてクセになる!」と高評価を得ているからです(笑)

何にしても「突き当て停止した位置が無限遠位置」なのか、或いは「突き当て停止した位置が最短撮影距離位置」なのかと言う、人の感覚的な要素は、実は意外にも重要なファクターであり、当方の利便性の追求の基準が、まさにそれであり「五感から来る反応=人情」と言う無意識的な感覚を重要視しているからに他なりません。

・・その意味で、当方的にはマクロヘリコイドだけのアダプタ製品は好きくないのです(笑)

あくまでも「撮影に没頭できている瞬間が楽しい!」のが本質であり、その時にあ~だこ~だギミックにイジり回す操作性というのは、意外にもすぐに面倒くさくなったりするものです。

それは人間の本能の赴くままに、その時撮影に没入しているからこそ余計な操作でない「感覚だけを頼りにした使い勝手」にこそ人情が引き寄せられると、当方的には考えているのです。当方のオーバーホール作業はその全てがこの理念に則っているので(笑)、何一つ難しいことをしていません (要は技術スキルが全く必要ないと言うワケ)(恥)

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/ピタリの状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f2.8、被写体までの距離:35m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:17m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、20m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の40m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

このhaoGe製マクロヘリコイド付「LM−NEXマウントアダプタ」は、今回の

オーバーホール済でのヤフオク出品に付属品として含まれていません!

くれぐれもご注意下さいませ!

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

なお2枚目の写真は前述のマクロヘリコイド付マウントアダプタのマクロリングを回して最大値の5㎜分繰り出して撮影した「最短撮影距離:41cm」の時の写真です。

仕様諸元値の1mから41cmまで近接撮影している為、必然的に被写界深度が浅くなる/狭くなる結果、ご覧のようにボケ量まで増加します。これが感覚的に近接撮影できる時の2つ目のメリットですが、意外にも好評を受けてしまい本人的にはオドロキだったりしました(笑)

逆に言うなら、今回付属させているK&F CONCEPT製「LM → LM 10㎜マウントアダプタ」をお手持ちのLMマウント規格品に装着して使っても、似たような近接撮影が体現できるので、その「味を一度知ると病みつきになる!」次第です(笑)

実は上の近接写真を観ても分かりますが、このモデルに実装している光学系の「3枚玉トリプレット型光学系」た描写性が、まるでそのまま現れているのが分かります・・ハッキリ言って完全開放時は「ピント面すら視認が難しいくらい被写界深度は薄め/狭め」です(汗)

・・それを欠点として貶す材料にするような人には、このモデルはまるで向いていません(笑)

このhaoGe製マクロヘリコイド付「LM−NEXマウントアダプタ」は、今回の

オーバーホール済でのヤフオク出品に付属品として含まれていません!

くれぐれもご注意下さいませ!

↑絞り環を回して設定絞り値「f4」で撮影しています。同様2枚目は別途装着したマクロヘリコイド付マウントアダプタでの5㎜分繰り出し撮影です (今回のヤフオク出品には付属していないのでご注意下さいませ!)。

↑絞り環を回して設定絞り値「f4」で撮影しています。同様2枚目は別途装着したマクロヘリコイド付マウントアダプタでの5㎜分繰り出し撮影です (今回のヤフオク出品には付属していないのでご注意下さいませ!)。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。「回折現象」の影響が現れ、且つ「焦点移動」も始まっているのが分かります。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。「回折現象」の影響が現れ、且つ「焦点移動」も始まっているのが分かります。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。