♦ Ernst Leitz Wetzlar (エルンスト・ライツ・ヴェッツラー) Elmar 9cm/f4 (black & chrome)《第2世代:1937年製》(L39)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホールが終わりヤフオク出品するのは、戦前ドイツは

今回完璧なオーバーホールが終わりヤフオク出品するのは、戦前ドイツは

Ernst Leitz Wetzlar製中望遠レンズ・・・・、

『Elmar 9cm/f4 (black & chrome)《第2世代:1937年製》(L39)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

ご落札頂きましたぁ〜!(涙)・・ありがとう御座います!(涙)

4月の出品から始まっていたので、渾身の整備で仕上げたにもかかわらず予想外に長引いてしまい落胆していました(涙)

だから、素直に・・嬉しいですッ!(涙)

もう一度言います!・・ありがとう御座います!

今回完璧なオーバーホールが終わってヤフオク! 出品するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、当時のErnst Leitz Wetzlar製中望遠レンズ「90㎜/f4」だけで括ると僅か5本目ですが、今回扱った「第2世代」だけでカウントすると僅か3本目です。

先ず冒頭で言ってしまいますが(笑)、当方のお気に入りオールドレンズの中に入っているモデルが、今回扱うモデルです。その理由は・・・・、

🄰 テッサーの誇張感だけで終わっていない描写性のリアル感!

🄱 ノンコートでありながら、それを感じさせない自然なコントラスト!

🄲 何よりも、空気を写し込むチカラが素晴らしい!

🄳 中望遠レンズでありながら全長:79.21㎜のコンパクトさ!

🄴 black & chromeに『銀象嵌』の指標値と言う芸術性!

・・こんな感じです(涙)

🄰 は実装光学系であるテッサー型を感じさせない素直さを持ちながら、然しちゃんとハンパないリアルな表現性を表に出している点です!(驚) いわゆるCarl Zeiss系繊細感とはまた一種異なる「線の細さだけに偏重しない、まさに素直!」なのが美しいと自分が感じた、おそらく中望遠レンズの中では初めてのオールドレンズだったのではないかと、その印象を記憶しています(汗)

🄱 はこれも当方にとって初めての体験でしたが「ノンコートをバカにしていたことをマジッに反省した瞬間!」だったのが、このモデルの写りでした(汗)

しかもそれがこのモデルが発売されていた時代と言う、当然ながら白黒写真撮影しか想定していなかった時代の光学設計と「知った上で」カラー撮影した実写を観て、まるでそういう背景の意識が飛んでしまったのすら覚えている始末です(驚)

🄲、これはもぉ〜ライツですから! と言ってしまえばそれで話が終わってしまいますが(笑)「イヤ、その空気に艶を感じたのは自分だけだろうか???」と言う、途方もない疑念が湧いてしまったからイケマセン(汗)・・空気に艶を感じたことは、確かにライカ製オールドレンズの中に何本かあるのだと思いますが、明確にどのモデルなのか覚えていません。いったいどのようなコトバで表現すれば良いのか、この「空気の艶」のイメージを伝えられないもどかしさが今もあったりします(汗) まさに息を呑む艶めかしさとでも言いましょうか・・(涙)

🄳 はもぅ見た目の話でしかありませんが、下手に大柄な「何とか85mm/f1.4」みたいな中望遠レンズをヨイショと持ち出すよりも、このモデルをサクッとポケットに入れて持ち出したほうが「まさに心まで軽くなって、もっと撮りたい気持ちが湧いてくる」と言う話です(笑)

🄴 これが意外にも決めどころだったりしましたが(汗)、当方には「銀象嵌を使った細工=工芸品」と言う方程式しか自分の小さな脳には入っていないので(笑)、それがブライトなblack & chromeと相俟り・・本当に美しい!!!(涙)

これは筐体外装の『磨き入れ』を行っている最中に、マジッで経年の手垢でくすんでいたのが「ス〜ッと浮き上がった瞬間」の感動って言ったら、ちょっと表現できません!(涙)・・象嵌だから、その指標値は一般的な刻印たる「溝」ではないのです。盛り上がっているのです。

だから浮き上がってきたと言うのが、いつもの他のオールドレンズの『磨き入れ』で体験できなかったことなのです!(驚)

・・これ、本当にマジッで今現在でも継承や復活させるべきです!

そんなワケで、前回オーバーホール/修理のご依頼として2本を連続的に扱いましたが、そのご依頼者様に今も本当に感謝しているのです!(涙) こんな工芸品モデルを教えて頂き、あっという間に恋に落ちてしまいましたね(笑)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1930年にErnst Leitz Wetzlar (エルンスト・ライツ・ヴェッツラー) から発売されたレンジファインダーカメラ「Leica C」向けに用意されていたオプション交換レンズ群の中に、今回扱うモデルの第1世代が含まれていました。

1930年にErnst Leitz Wetzlar (エルンスト・ライツ・ヴェッツラー) から発売されたレンジファインダーカメラ「Leica C」向けに用意されていたオプション交換レンズ群の中に、今回扱うモデルの第1世代が含まれていました。

←当時の広告に掲載のオプション交換レンズ群9本の中、中段右端が「第1世代」です。

俗に言う「ファットエルマー」であり、日本では「ダルマ型」と呼ばれているらしいです。

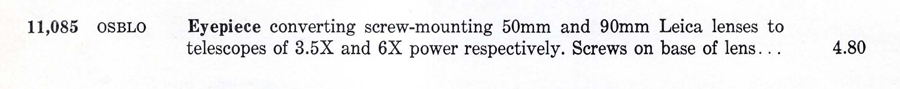

←左は「Leica-puts-pocket-book」の製造番号台帳の中から「Elmar 90mm/f4 (9cm/f4)」だけをピックアップし、年度別にまとめてカウントした一覧です。年度内に複数回に分け製産ラインを稼働させていた為、実際のこのモデルに割り当てられていた製造番号は必ずしも年度内で連番だったとは限りません (他モデルに途中で割り当てられていた分も含む)。今回扱った個体の製造番号帯を示す箇所に 色付を施しています (但し台数はキッチリ正確です)。

←左は「Leica-puts-pocket-book」の製造番号台帳の中から「Elmar 90mm/f4 (9cm/f4)」だけをピックアップし、年度別にまとめてカウントした一覧です。年度内に複数回に分け製産ラインを稼働させていた為、実際のこのモデルに割り当てられていた製造番号は必ずしも年度内で連番だったとは限りません (他モデルに途中で割り当てられていた分も含む)。今回扱った個体の製造番号帯を示す箇所に 色付を施しています (但し台数はキッチリ正確です)。

この時代の戦前ドイツはちょうどナチス政権だった頃であり、この一覧を見ていくと1939年ポーランド侵攻の年には、相変わらず4,000台を製産していたことが分かりますが、オモシロイことに翌年の1940年から製産台数が激減しているものの、1943年

〜1944年の2年間が0台です(汗)

それは歴史の史実がその答えを語っていますが、戦争初期に快進撃による戦勝に湧いていた国内背景から一転して、米国の参戦による連合国軍のノルマンディー上陸作戦以降、まさに国を上げて本格的な戦時体制へと軍需製産に大きく転換していることがこのようなオールドレンズの製産状況を調べただけでも窺えてきます(汗)

1937年製のオールドレンズとは・・そう言う時代背景すら背負っているのだと言いたいですね(涙)

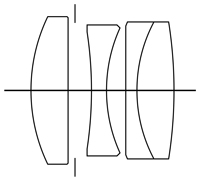

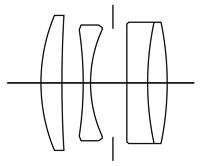

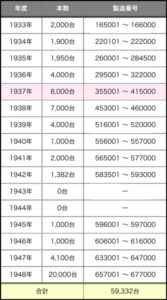

↑上の図は・・・・、

㊧:Ernst Leitz Wetzlar製「Elmar 50mm/f2.8《第1世代:1960年製》(LM)」

→ 3群4枚エルマー型光学系

㊥:Ernst Leitz Wetzlar製「Elmar 9cm/f4《第2世代:1937年製》(L39)」

→ 3群4枚テッサー型光学系

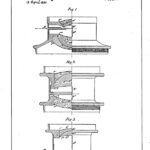

㊨:『DE767287C (1939-07-12)』ドイツ特許省宛て出願

→ 3群4枚テッサー型光学系に対する、ガレリオ式望遠鏡の接眼レンズ発明

㊥が今回扱った個体のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

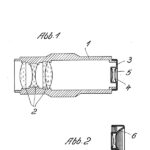

実は以前観た、ドイツ陸軍の第二次大戦中の記録映像の中に、将校の1人がポケットから小さな望遠鏡を取り出して前方を確認していたワンシ~ンが一瞬だけ流れたのを覚えています。

どうしてそのシ~ンが記憶に残ったのかと言えば「普通は双眼鏡で覗く」のが多いのに、その将校が取り出した先はポケットであり「とても小さかったから」です。もちん望遠鏡なので双眼鏡ではありません。

その時はまるでその「小さいモノ」の見当がつきませんでしたが、今は明確に確信を持って伝えられます(笑)

その根拠が ㊨ の特許出願申請書からの抜粋掲載図なのです。この特許出願申請書は「既存の対物レンズを使いガリレオ式望遠鏡として転用する発明」として出願されているのです!(驚)

実際はその既存の写真撮影用対物レンズが今回扱ったモデルを指すのかどうかは一切その記述がありません。しかし3群4枚テッサー型光学系を対象としている前提での発明なのが分かっている為、その既知のモデルのマウント部に「接眼鏡を装着して望遠鏡にする発明」として開発しています。焦点距離がどのように変化するのかまでは翻訳を進めて確認していませんが

(何しろ書類のフォーマットが特殊なので、翻訳に際しいちいちドイツ語を手入力する必要がありメチャクチャ大変)(汗)、

図面を見てもパッと見でまさに今回扱うモデルの簡素な断面図に近似して見えてしまって(汗) 信憑性が高まります。それはまるで、前述で観た記録映像のワンシ~ンでポケットから取り出した「そのモノ」がElmar 9cm/f4だとすれば、全長8cmほどなので小さく見えていたのが納得なのです!(驚)

・・だとすれば、その接眼鏡はそのまま製品化されていたことになります!(驚)

ウ〜ン、その接眼鏡までセットにして出品したい!(笑)・・と思っていろいろ調べていたら、何と本当に製品化されていました!(驚)

←上の一文は、当時のアクセサリガイドから抜粋してきた引用ですが、ちゃんと「Elmar 90mm/f4に装着時は6倍」との記載が確認できます!(驚)

←上の一文は、当時のアクセサリガイドから抜粋してきた引用ですが、ちゃんと「Elmar 90mm/f4に装着時は6倍」との記載が確認できます!(驚)

これはこれで50㎜にも転用できるとなれば、拡大鏡的な使い方にも便利です(笑)

そしてその製品そのモノが「OSBLO」であり、まさに前述の特許出願申請書 (㊨) の「Fig.2」のほうが製品化されていたことが判明しました (左写真は海外オークションebayより転用)。

要はマウント部の「L39」にそのままネジ込んで使うワケで、これはこれでそのまま後キャップとして使ってしまっても良いくらいです!(笑)

既にアクセサリカタログに印刷されていた為、既知で広まっていた要素でしかありませんが、ここで当方が注目したかったのは「その接眼鏡よりも、その装着先たるオールドレンズ側の断面図」であり、それが「Elmar 9cm/f4を指している」ことを示している唯一の証拠だと考えたからです。

と言うのも、この「Elmar 9cm/f4シリーズ」を明示させる特許出願申請書が発見できておらず、光学系の概要が掴めていないからです(涙) これでようやく3群4枚テッサー型光学系なのが確定しましたが (もちろんバラしているのだから分かっている話ですが、できるだけ特許出願申請書が欲しい) 少しでも信憑性を上げる為に追求と探索を続けている次第です(汗)

・・要はそれほど当方の信用/信頼が皆無だと言う証でもあります(涙)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

これでようやく「Elmar 9cm/f4シリーズ」が3群4枚テッサー型光学系を製品発明の原点に据えていたことが明かされました。

しかしするとどうしてElmar銘なのに「3群4枚エルマー型光学系」を実装

してこなかったのかとの、至極純粋な質問が出てきます(汗)

前のほうで掲示した光学系構成図の「3群4枚テッサー型光学系 (㊧)」と「3群4枚エルマー型光学系 (㊥)」ですが、実はその答えも既に以前扱った「Elmar 50mm/f2.8《第1世代:1960年製》(LM)」のブログページ内解説で述べています。

そもそもこれらテッサー型とエルマー型の原点は「3群3枚トリプレット型光学系」からの発展系と指摘できますが、するとこの時3枚玉トリプレットの何を改善するべく発展させてきたのかが問われます。

「3群4枚テッサー型光学系 (㊧)」について、ネット上の解説でどうしても「ウナー型の前群」と「プロター型の後群」を合体させた・・との、当時のCarl Zeiss経営陣の言い分ばかりがピックアップされてしまい、本来開発/発明したハズのPaul Rudolph (パウル・ルドルフ) 氏の主張がいささかボケてしまう方向性へと「相変わらず未だに仕向けられているリアルな現実」を以て、オールドレンズ大好き人間たる当方的には危機感が募っている次第です (右写真はPaul Rudolph氏の写真です)(涙)

「3群4枚テッサー型光学系 (㊧)」について、ネット上の解説でどうしても「ウナー型の前群」と「プロター型の後群」を合体させた・・との、当時のCarl Zeiss経営陣の言い分ばかりがピックアップされてしまい、本来開発/発明したハズのPaul Rudolph (パウル・ルドルフ) 氏の主張がいささかボケてしまう方向性へと「相変わらず未だに仕向けられているリアルな現実」を以て、オールドレンズ大好き人間たる当方的には危機感が募っている次第です (右写真はPaul Rudolph氏の写真です)(涙)

・・パウルは、きっと墓の中で死んでも死にきれない想いでいっぱいでしょう!(涙)

本当にいつまで経っても可哀想なパウル・・(涙) もう一度ここで解説します!(怒)

どうして当時のCarl Zeiss経営陣が、自社の代表的な光学レンズ設計者Paul Rudolph氏を排斥したかったのかと言えば、当時競合していたC.P.Görz (ゲルツ) 社の発明案件に先に市場を席巻されてしまったからです(涙)

それはそうです。パウルが発明する案件はどれも「前後群対称型」大前提なので、タダでさえ割高だった光学ガラスレンズの研削と研磨に、プラスしてそのダブレット化と言う製産工程の

ハードルを2倍に高めていた要素に対し、経営陣は納得できていなかったのです(汗)

どれだけCarl Zeiss経営陣が納得できていなかったのかを示す証拠は「パウルの教授職を剥奪してしまった」事実からして如実に示されています(怖)・・結果、パウルは死の前年まで僅かに受け取れる年金に頼る生活しかできておらず、まるで局長を努めていた役職の晩年には、あまりにもかけ離れていた最後だったのです(涙)

・・このような冷酷な仕打ちこそが、当時のCarl Zeiss経営陣の所為です。話を戻します。

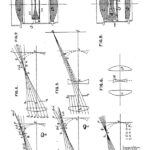

←そもそも上に挙げたこれら光学系 (㊧と㊥) の根底たるスタート地点は、3群3枚トリプレット型光学系であり左の特許出願申請書がその抜粋です。

←そもそも上に挙げたこれら光学系 (㊧と㊥) の根底たるスタート地点は、3群3枚トリプレット型光学系であり左の特許出願申請書がその抜粋です。

◉『US568052 (1895-11-30)』米国特許庁当て出願

Harold Dennis Taylor (ハロルド・デニス・テイラー) 氏の発明

巷で有名な特許出願申請書は『GB189322607 (1893-11-25)』ドイツ特許省宛て出願ですが今回は左を抜粋しました。

後で解説しますが「視野角を満たした大口径化に見合う、光学ガラスレンズの選択に限界がある設計原理である」と明確に (光学設計を名指ししていないが) 述べており、この記述こそがトリプレット型光学系の致命的な欠点だったことは、後に登場する発明案件のシステム概念を知ればまるで納得できます (後で説明するウナー型光学系の特許出願申請書内記述で語られている内容のことを言っています)。

このテッサー型を発明したPaul Rudolph氏は、元来「光学系の前後群で、完全な対称型光学設計に極端に傾倒していた主義主張の持ち主であった」ことが蔑ろにされたままに、今現在もなお、ネット上の解説の多くで語られ続けている「ウナー型前群+プロター型後群=3群4枚テッサー型光学系」との式に凝り固まっているのが問題なのです!

←『CH2305A (1890-04-19)』スイス特許庁宛て出願

←『CH2305A (1890-04-19)』スイス特許庁宛て出願

ドイツ人物理学者、光学レンズ設計者 Paul Rudolph (パウル・ルドルフ) 氏による「アナスティグマート型光学系」発明案件ですが、後に

プロター型光学系と改名しています。

改名した理由は明白で「Anastigmat (アナスティグマート)」というコトバが意味する内容が「個別の光学設計のカタチを示すものではない」点であり、要は「光学系の補正状態を表す表現のコトバの一つ」だからです。従って様々な光学設計が該当してしまうので「光学設計のカタチ (モデル銘) には成り得ない」ことから改名しています・・似たような概念を例として挙げるなら「RETROFOCUS (レトロフォーカス)」と言う、光学設計上の概念 (このコトバ自体は造語だが) を表すのと似ています。これはバックフォーカスの延伸を実現する一つの概念なので、やはり様々な光学設計が該当してしまうと言えます。

するとこの特許出願申請書を見た時、特に「Fig.3」を見ると分かりますが、前後群の対称形に際し非点収差補正が足りず、色消し効果の強化を狙い「3枚貼り合わせレンズ化」しているのが分かりますし、そもそもそのように記述しています。

実はこの要素/実施例がこの時点で登場していた (ちゃんと試されていた) ことが後の発明案件でとても重要なインパクトになっていました!(汗)

それはパウルが執拗に主張している「前後群対称型」との光学設計概念は、その前群側と後群側とのパワー配分に着目している点がなかなか今現在もネット上で語られません(汗)

つまりカタチとしての前後群対称型ばかりを「対称型」と指摘している時点で、パウルの主張とは一線を画してしまっています(汗)・・この一点に於いて、当方は現在のネット上でのパウルに対する解説もまるで擁護していません。

パウルの主張は非常に明確で「前後群のパワー制御の中での対称型による入射光制御」でありプロター型光学系の特許出願申請書内掲載図面、Fig.3のような「前群2枚貼り合わせレンズ+後群3枚貼り合わせレンズ=対称型」なのです!(泣)・・非点収差補正追求の結果、3枚に貼り合わせレンズ化しているワケで、だからこそ「カタチだけから捉えた前後群対称型」との認識は、ことパウルに対しては成り立たないのです!

・・ネット上の解説者は、まるでそれを理解していません!

特にこの次に紹介するプラナー型光学系の登場により、よりその対称性ばかりが誇張されてしまい、パウルが本来特許出願申請書内の記述で語っていた着眼点がまるでボケてしまっているとの受け取りが、今現在の当方の捉え方です(汗)

・・哀しい現実です(涙)

だからこそ、当方自身も光学設計に於いて「前群と後群とのパワー配置の相違は決して無視できない/無視してはイケナイ重要な要素」なのだと学んだのです。

詰まる処、パウルが主張していたのは「発明の原点は前後群対称型であるものの、提供するレンズの狙いとそれに対してチョイスできる光学ガラスレンズの選択肢から、特に後群側での非点収差と像面収差のそれぞれの補正に工夫が必要だ」と述べているのが伝わってくるのです!

←『GB189627635A (1896-12-04)』英国内務省宛て出願

←『GB189627635A (1896-12-04)』英国内務省宛て出願

同様 Paul Rudolph 氏による「プラナー型光学系」発明案件ですが、当時Rudolph氏は「対称型光学系」に取り憑かれてしまい執拗に発明を続けた結果、そのコストの高さと製造の難しさからCarl Zeiss経営陣との間に軋轢が生まれ、後に自身の晩年を決定づける方向性に運命が変わってしまいます(涙)

←『GB189924089A (1899-12-04)』英国内務省宛て出願

←『GB189924089A (1899-12-04)』英国内務省宛て出願

こちらも Paul Rudolph氏による発明案件であり「ウナー型光学系」です。

この光学設計は、既存のプラナー型光学系発明時の原理を応用している点、及びそれを養護しうる論説を併記して提案を述べています。

「既知のプラナー型光学系にみられる、2組の正負反対のパワーを持つ向かい合った面を組み合わせる効果は、そのパワーの符号によって反対の非点格差を生み出す為、システム全体の球面補正と像の平坦化に加え非点収差を完全に補正できる。そしてこの発明は絞りがレンズの前後に配置される単純対物レンズ、或いは絞りが前後の内側に配置されるダブレット化のいずれにおいても実現可能である」と明言しきっているのです!(驚)

・・いいですか! ここにちゃんと証拠が明文化されているのです!(驚)

このような記述から、まさに実施例「Fig.1〜Fig.5」までを試みていたことが記されておりこれら記述の内容こそが「当方が当時発表されていたCarl Zeiss側の言い分を全く以て飲めない根拠」でもあるのです!(涙)

何故ならプラナー型光学系を先に例に示して「前後群対称型」を発明の前提に据えていると述べ、そこから後群側で非点格差を補正する仕組みとして、特に「絞りユニットの配置如何で」後群側の仕様を変更していくことで「非点収差を完全に補正できる=平坦化を狙える」と記述しているのです。

それが絞り羽根 (絞りユニット) の位置の変化による、後群側の補正追求の結末を「Fig.1〜Fig.5」としていたワケですから、それをいったいどうして「ウナー型前群+プロター型後群=3群4枚テッサー型光学系」との説明、特に「プロター型から後群を持ってきた」に結びつけられるのか、どうして誰も明確な解説をしないのか・・と言っているのです!

・・いったい何を根拠にして、プロター型から持ってきたと主張するのか「???」です!

←『GB190213061A (1902-06-09)』英国内務省宛て出願

←『GB190213061A (1902-06-09)』英国内務省宛て出願

ようやくPaul Rudolph氏の発明案件たる「テッサー型光学系」に

辿り着きました。

・・まだ1902年という20世紀初頭の話です!(涙)

この特許出願申請書内記述を読んでも、相変わらず自身の「前後群対称型」への執拗なこだわりを述べつつも、後群側の非点収差補正と像面平坦化について明記しています。プロター型光学系からの後群転用要素を示す記述は、一つも存在していませんし(笑)、そもそもプロター型を参照案件として申請すらしていません (自分の発明案件だったのに)。

そしてその記述内容すらほぼウナー型光学系の特許出願申請書内記述で述べていた内容の繰り返しになっており、さらにその後群以前にそもそもプロター型光学系を参照していなかった根拠は「Patenet 24089で提供した実施例の中で絞り羽根を前後群の間の空間に配置した時の、対向する2組の部材で、互いに正負のパワーを実現できる点で有利である」と述べている部分です。

この「Patent 24089」こそが、まさにウナー型光学系の特許出願申請書を指しており、プロターを匂わせる記述は微塵も述べられていないのです(笑)

さらに明確に「一方の接合面のパワーは他方の対向面のパワーと逆符号になる」と記述し、その接合面が後群側を指している内容になっているのです。

前述の特許出願申請書で明示した検証から「接合面を持たない組み合わせは選択する光学硝子材の制限を大きく受けるが、一方で接合面を持つ場合は屈折作用を持たせることで並外れた補正効果を残した」との記述であり、これこそが「プロター型から後群を持ってきたとは、一切述べていない証拠」だと、当方的には受け取ったのです!

ここまでの特許出願申請書内記述 (グリーン色の文字) は、すべて『GB190213061A (1902-06-09)』のオリジナル文章からの和訳なので、一つ前のウナー型発明案件の時の記述を掲載したのではありません。それ故ウナー型発明案件を指す「Patent 24089」との案内まで文中に含んでいたことが「証拠」として残っています。そこにプロター型発明案件のパテント番号は一切案内されていないのです。

・・つまりウナー型光学系からの延長線上でしかないことが、これで確実視できる!

従ってウナー型光学系発明時点で検証した実施例の中から後群側に接合面を持つ実施例を参考にしつつ、後群側の接合面で屈折率を活用し (実際にはアッベ数の格差も活かして) 平坦化へと結びつけたのが「テッサー型光学系」だったとの確信です!

ここまでの考察で、当時のCarl Zeiss経営陣の発表にはムリ (齟齬) があったとの当方考察の根拠を示しましたが、さらにウナー型光学系発明直前に発明されていたブラナー型光学系の開発を経営陣が認めた際、何某かパウルとの駆け引きが在ったのではないかと妄想しています(汗)

それは当時のCarl Zeissを研究している海外の方の論文を翻訳した際、当時のC.P.Görzとの競合に瀕し、Carl Zeiss経営陣が求めていたのは市場で受け入れられる戦略であり、競合他社よりも市場受けされる/支持される製品戦略を期待していたからとの考察であり、至極納得できたからです。しかしそれを確約したであろうパウルの発明案件・・プラナー型光学系・・は、実際には高価な光学硝子材を使い、且つ接合面の厳密な研削も前提とされる中、とても割高な製品に仕上がってしまい、何よりも供給能力が追いついていなかった結果、C.P.Görzに遅れを取ったことがCarl Zeissからの印象を悪くした理由ではないかと述べられていたのです。それが最終的にパウルのその後の運命を決定づけけることになり、開発局の人材入れ替えに至ったとの流れと結論づけでした。

・・そしてこのような考察からまた新たな疑念が湧いてしまいました(汗)

パウル退職後に、Carl Zeiss経営陣がパウルの大学での教授職を剥奪してまで徹底してパウルを排斥してしまったその本質は何だったのかと言う疑念です。海外で語られている単なる「C.P.Görzとの市場闘いに負けた腹いせ」と結論づけするには、あまりにも低俗です(汗)

実際はもっと本質的な内容がその背景に隠されているのではないかと今現在、当方は考察の触手を向けているところで御座います。それこそがプラナー型光学系の脅威であり、パウル退職後の大学での講演/伝播を徹底して防ぎたかった根拠は「光学系前後群の対称型思想の波及/発展の脅威」だったのではないかとみています(汗)・・つまり光学硝子材の技術発展が先行していない当時の現実の中で、それら対称型の光学系開発思想に固執するのは「光学史発展の妨げになる」との思惑を感じずにはいられないからです。Carl Zeiss経営陣が危惧していたのは、そういうことだったのではないでしょうか・・対称型にこだわらない、もっと自由で本質的な開発姿勢に戻したかった・・そんなCarl Zeiss経営陣の思惑が垣間見えたからです(汗)

・・まだまだロマンの追求は留まるところを知りません!(笑)

そしてここから20年の歳月が過ぎ、いよいよ今回の主人公たるErnst Leitz Wetzlar在籍レンズ設計者「Max Berek (マックス・べレク)」氏の登場に相成ります。

←『DE343086C (1920-10-09)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE343086C (1920-10-09)』ドイツ特許省宛て出願

Ernst Leitz Wetzlar在籍時のMax Berek (マックス・べレク)氏による「エルマー型光学系」発明案件です。

この特許出願申請書内記述に、まさにパウルが発明した「テッサー型光学系」の欠点が記されていました(汗)

「3つの部材から成る非点収差と平坦性を求めた非対称型レンズは、最初の部材が収束であり第2の部材が発散であり、最後の部材が接合された2つのレンズで構成されるが故に、比較的強制的に歪曲した曲がり率の接合面を強要される (テッサー型光学系のことを指していると推測できます)。これは一つのレンズ設計として勘案すると開口面積の自由度に制限を自ら設けていると指摘できる」さらに「本発明により従来設計と異なり子午面や球欠断面の基本光線が最初の部材の透過で軸と交差する。結果開口部 (絞りユニットのこと) は第1部材と第2部材との間に位置するのが好ましい。また第3の部材の曲がり率を弱くでき、それはそのまま開口部の自由度を増すことになる。その観点に立てば第2の部材の位置は自在に調整する猶予が残され、全く新しい構造の光学設計としての本質を本発明は明示している」と続きます。

つまり「テッサー型光学系の欠点は、視野角を確保できない」と述べているのです。この1点からして既に「標準レンズ域〜中望遠レンズ域での使用が適切」であることを述べてしまっているワケで、回りくどい表現を好むパウルとは、まるで対称的な性格の持ち主のように感じてしまいます (右写真はMax Berek氏)(笑)

つまり「テッサー型光学系の欠点は、視野角を確保できない」と述べているのです。この1点からして既に「標準レンズ域〜中望遠レンズ域での使用が適切」であることを述べてしまっているワケで、回りくどい表現を好むパウルとは、まるで対称的な性格の持ち主のように感じてしまいます (右写真はMax Berek氏)(笑)

まさにこの点こそが今回扱ったモデルにエルマー型光学系が実装されなかった根拠です!

簡単に説明してしまえば「焦点距離:90㎜」からそもそも視野角は狭く「光軸から13.516° (視野角:27°)」しかありません。この時この光学系「テッサー型光学系」の想定たる光軸から「22°」範疇に十分収まっているからこそ実装できたのだと指摘できるのです(汗)

要は「エルマー型光学系」を実装してくる必要性がもともと無かったことを表しているワケです。ほぼ前方方向からしか入ってこない主体的な入射光の料理は、事実上前群側で予め処理しつつも、絞りユニットを挟んで後群側で非点収差補正と像面の平坦化に特化して取り組んだ仕上がりこそが、このモデルの描写性能なのだと納得できた次第です(汗)

・・以上がElmar銘ながら、テッサー型を実装してきた理由の説明です。

だから今まで、当方のこのブログ内で執拗に何度も「テッサー型光学系≠エルマー型光学系」を述べてきたつもりです(笑)

そしてその「不等号≠」の根拠こそが、パウルが何度も幾つもの特許出願申請書内記述で語っていた「前後群のパワー配置」であり、それは実のところ「絞り羽根の位置で変わるから」では・・ありませんか???・・と当方は言っているのです!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

なお後で、オーバーホール工程の中で今回扱った個体の「1937年製」時点ではノンコートだったことを現ブツを見て確認していますが「本当に何一つコーティングされていない素のままの光学硝子材なのか???」との疑念に対する当方の現時点の答えを解説します。

それはコーティング層の蒸着の概念や原理でもあり、はたしてこの当時のオールドレンズを「ノンコート」と断罪してしまって良いのか否か、自身の疑念も含め晴らしていきたいと思います。

・・ノンコートと信じてやまない方は、是非ご覧下さいませ (注意:超長文です)(笑)

![]()

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『Elmar 9cm/f4 (black & chrome)《第2世代:1935年製》(L39)』のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『Elmar 9cm/f4 (black & chrome)《第2世代:1935年製》(L39)』のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

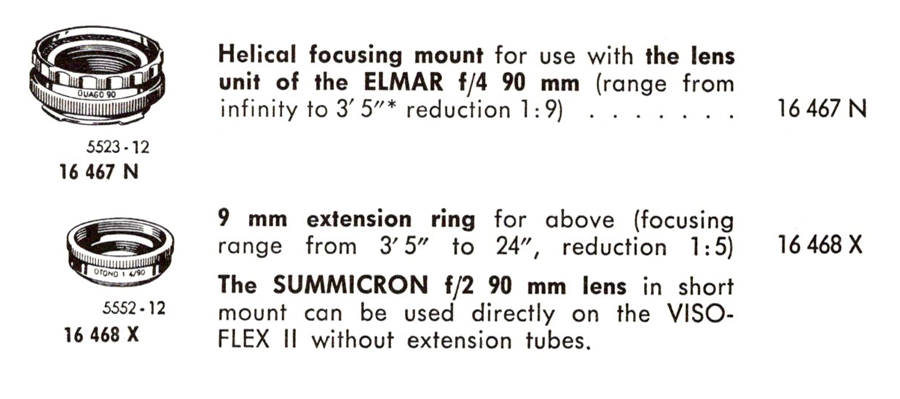

このモデルは鏡胴「前部/後部」の二分割方式の構造ですが、実は鏡胴「前部」を「レンズヘッド」と呼んでおり、ライカではそのレンズヘッドだけを取り外して「VISOFLEX-II用」に近接撮影/拡大撮影で使えるようオプションアクセサリを用意してくれています。

↑カタログからの該当箇所のみ抜粋しました。上のガイドの中で製品コード「16467N」との印刷で「OUAGO」の略称がレンズヘッド用のマウントアダプタみたいな製品です。

↑カタログからの該当箇所のみ抜粋しました。上のガイドの中で製品コード「16467N」との印刷で「OUAGO」の略称がレンズヘッド用のマウントアダプタみたいな製品です。

←海外オークションebayで探すと簡単にヒットしますが、このようなマウントアダプタのカタチの製品で、VISOFLEX用マウントに変換して使えるシステムです。

←海外オークションebayで探すと簡単にヒットしますが、このようなマウントアダプタのカタチの製品で、VISOFLEX用マウントに変換して使えるシステムです。

が然し、そもそもオリジナル状態で最短撮影距離:1mなので、∞〜1mまで駆動させる必要性が当方には理解できていません(笑)・・要はVISOFLEXXに転用もできると言う内容なのでしょうか(汗)

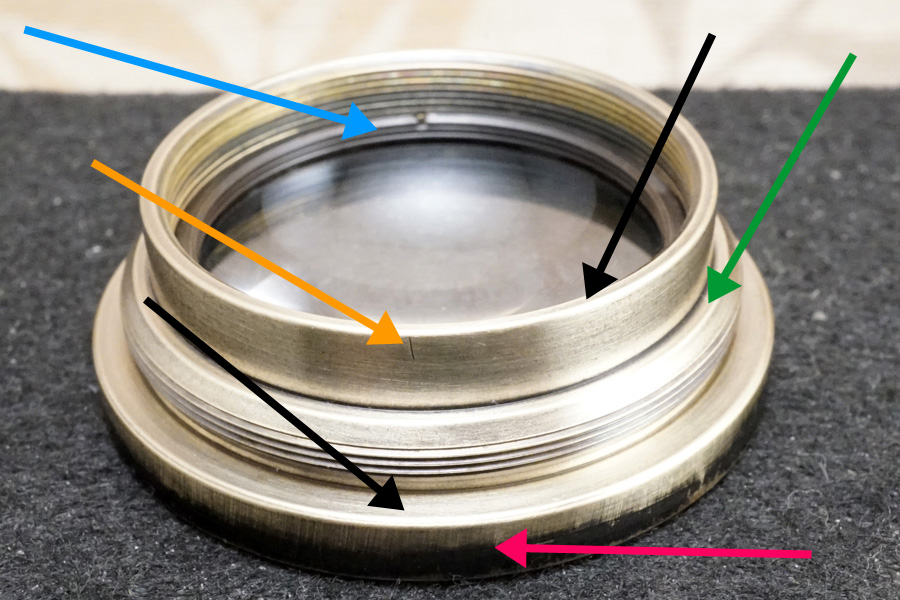

↑実際に組み上げが完成した状態のレンズヘッドだけを取り外すと、こんな感じです (ちっちゃくて可愛い)(笑)

↑実際に組み上げが完成した状態のレンズヘッドだけを取り外すと、こんな感じです (ちっちゃくて可愛い)(笑)

このレンズヘッドは鏡胴「後部」のヘリコイド軍に単にネジ込んであるだけなので、少々強めに反時計方向に回せば外せます。

↑こんな感じで鏡胴「前部 (㊧)」と「後部 (㊨)」に分かれます。

↑こんな感じで鏡胴「前部 (㊧)」と「後部 (㊨)」に分かれます。

↑完全解体後、当方の手による『磨き研磨』処置後の撮影です。当然ながら既に過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料」を完全除去し終わっている為、ご覧のように黄銅材が剥き出しになっていますが、実はちゃんと製産時点にメッキ加工されているのです(笑)

↑完全解体後、当方の手による『磨き研磨』処置後の撮影です。当然ながら既に過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料」を完全除去し終わっている為、ご覧のように黄銅材が剥き出しになっていますが、実はちゃんと製産時点にメッキ加工されているのです(笑)

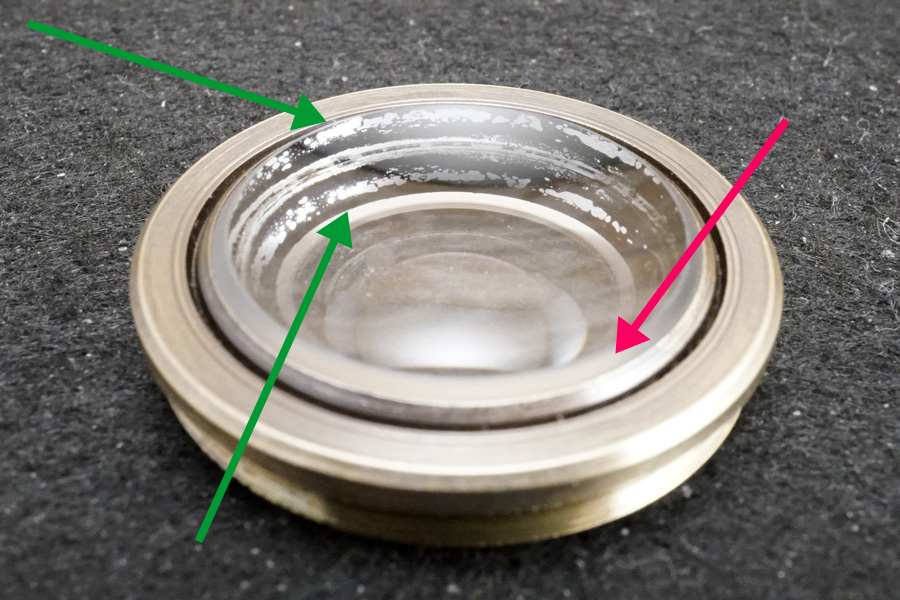

光学系前群側を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字にしています。。またグリーン色の矢印が指し示している方向は「前玉の露出面側方向」を表す為、必然的に絞りユニットを境界に光学系後群側は向きが反転します。

↑上の写真は当初完全解体している途中の撮影で、光学系前群の第1群前玉と第2群のセットです (写真下方向が前玉側の方向)。

↑上の写真は当初完全解体している途中の撮影で、光学系前群の第1群前玉と第2群のセットです (写真下方向が前玉側の方向)。

するとご覧のように2つの群を跨いでオレンジ色の矢印で指し示している箇所に縦線のマーキングが施してありました・・この刻み込みは当方が行ったのではありません。

しかしよ〜く観ると、そのマーキングの縦線は互いに一致しておらず、この様子から判定するに「特に第2群のネジ込み料が極僅かに足りていない」ことを物語っている「証拠写真」のようにも見えます(汗)

↑そこで各群をバラしていく作業に入ったところで一旦撮影しています。光学系第1群前玉ですが (ヒックリ返して撮影しています)、黄銅材の格納筒にブルー色の矢印で指し示している箇所の「締付環」により、前玉が締め付け固定されているのが分かります。

↑そこで各群をバラしていく作業に入ったところで一旦撮影しています。光学系第1群前玉ですが (ヒックリ返して撮影しています)、黄銅材の格納筒にブルー色の矢印で指し示している箇所の「締付環」により、前玉が締め付け固定されているのが分かります。

実は今までに扱ってきた同型モデル全てに於いて「この締付環を外しても、前玉はレンズ銘板の裏側に接着してある」ことを既に確認済なので、今回の個体はこの「締付環」を外さずにそのまま光学清掃など施しています。

またオレンジ色の矢印が指し示している箇所は前述の縦線マーキングの片割れです。さらにグリーン色の矢印が指し示している箇所、まさにこの場所に「絞りユニット内の開閉環が接触して回る」為、この箇所の「平滑性」を取り戻す作業が必須になります(汗)

・・つまりここだけは「平滑研磨」を施しています。

また赤色矢印で指し示している箇所は過去メンテナンス時に着色されている筐体外装の黒色塗膜ですが、一部は薄くなって剥がれてきています。

そして問題になっていた過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料」の中で「光路長を狂わせていた因果」たる箇所が、黒色矢印で指し示している箇所になります。

・・この2箇所に着色すれば、その塗膜の厚み分が光路長を狂わせる因果にしかならない!

もちろん他の場所も着色されていましたが、とにかく溶剤で溶ける箇所は「全て剥がして完全除去」です。必要箇所なら、最後組み上げる時に当方の手により再着色しています。

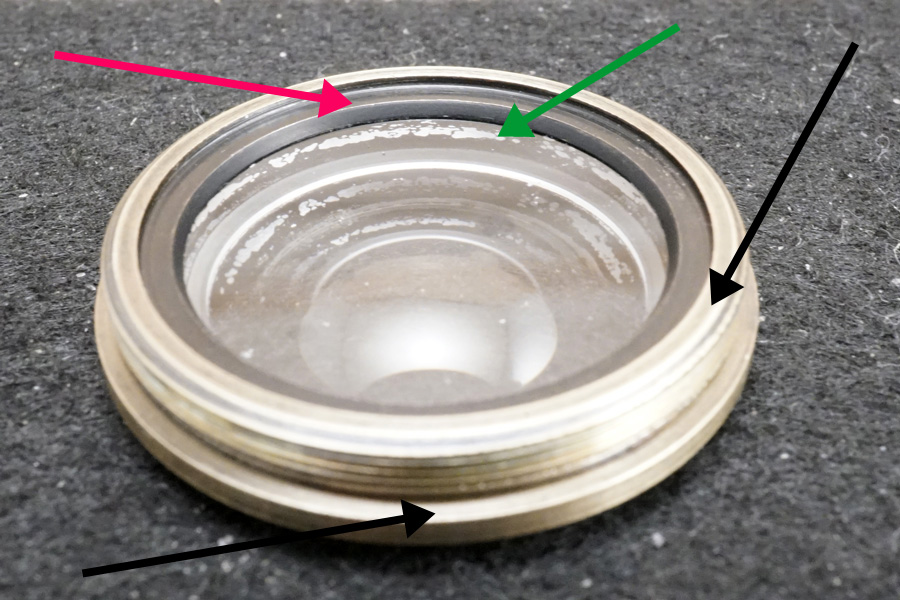

↑1つ前の光学系前群格納筒の内側に格納されるのが、上の写真の第2群です。

↑1つ前の光学系前群格納筒の内側に格納されるのが、上の写真の第2群です。

すると赤色矢印で指し示している箇所も当然ながら溶剤で処置しましたが、ご覧のように全く溶けません!(驚)・・つまりこの箇所だけが「製産時点にちゃんと黒色のメッキ加工を施していた」ことが明白になります。

一方グリーン色の矢印で指し示している箇所にポツポツと相当な領域で白く剥がれているのは「第2群の光学ガラスレンズコバ端の塗膜の浮き」です(汗)

そもそもご覧のように黄銅材にモールド一体成型なので、取り出してコバ端を再着色できません(涙)・・残念ですが、物理的に不可能なので仕方ありません。

なお黒色矢印が指し示している箇所の「反射防止黒色塗料」も光路長を狂わせていたので完全除去しました。

↑同じ第2群をヒックリ返して裏面側を撮影しています。グリーン色の矢印で指し示している箇所は前述の「コバ端の浮き」ですが、よ〜く観ると互いに両凹レンズの境界で互いに反射し合って (上下で) 反対向きに写っているのが分かります(笑)

↑同じ第2群をヒックリ返して裏面側を撮影しています。グリーン色の矢印で指し示している箇所は前述の「コバ端の浮き」ですが、よ〜く観ると互いに両凹レンズの境界で互いに反射し合って (上下で) 反対向きに写っているのが分かります(笑)

なお赤色矢印が指し示している箇所だけが真のコバ端であり、露出面ですから、最後組み上げ時に当方の手により再着色して組み込みます。

↑上の写真は今度は光学系後群第3群をヒックリ返して裏面側を撮っています。よ〜く見ても分かりにくいですが (写真スキルが低いので上手く写せておらずスミマセン)(汗)、赤色矢印で指し示している箇所だけが極僅かに露出している光学ガラスレンズのコバ端です・・ほとんど露出していません(汗)

↑上の写真は今度は光学系後群第3群をヒックリ返して裏面側を撮っています。よ〜く見ても分かりにくいですが (写真スキルが低いので上手く写せておらずスミマセン)(汗)、赤色矢印で指し示している箇所だけが極僅かに露出している光学ガラスレンズのコバ端です・・ほとんど露出していません(汗)

↑ところがこちらの写真は以前扱った「1935年製」個体の同じ後群側を同じ向きで撮影した写真です。赤色矢印で指し示している箇所に、明らかなコバ端の露出が確認できます。

↑ところがこちらの写真は以前扱った「1935年製」個体の同じ後群側を同じ向きで撮影した写真です。赤色矢印で指し示している箇所に、明らかなコバ端の露出が確認できます。

↑今度はやはり以前扱った時の「1941年製」の個体からの転載写真で後群側の裏面です。同じように赤色矢印が指し示している箇所が露出しているコバ端ですが、1935年〜1941年の僅か5〜6年の間に、この第3群のモールド一体成型の仕様を3回も変更していた真実が確認できました!(驚)

↑今度はやはり以前扱った時の「1941年製」の個体からの転載写真で後群側の裏面です。同じように赤色矢印が指し示している箇所が露出しているコバ端ですが、1935年〜1941年の僅か5〜6年の間に、この第3群のモールド一体成型の仕様を3回も変更していた真実が確認できました!(驚)

・・その理由がよく分かりません。

↑とりあえず全ての光学硝子清掃が4工程を経て完了し、第1群と第2群を組み込んだ状態を撮りました・・するとご覧のようにオレンジ色の矢印で指し示している箇所のマーキングのズレが解消してしまい、それどころか「さらに深くネジ込みできる」ことが判明しました(汗)

↑とりあえず全ての光学硝子清掃が4工程を経て完了し、第1群と第2群を組み込んだ状態を撮りました・・するとご覧のようにオレンジ色の矢印で指し示している箇所のマーキングのズレが解消してしまい、それどころか「さらに深くネジ込みできる」ことが判明しました(汗)

こういう当初バラした直後との差が、具体的なピント面の解像度改善に繋がっているのが真実だったりします(笑)

↑今回のオーバーホール済みでのヤフオク出品に際し、付属品に含めた「純正金属製スライド式フード」も、ちゃんと解体して、それぞれを『磨き研磨』して仕上げています。赤色矢印で指し示している箇所に「ライツの純正不織布が適正な厚みを維持しながら残っている」ことを確認できました。ライツ/ライカの不織布は、純正のオリジナルの場合、このように赤色だったりします(笑)

↑今回のオーバーホール済みでのヤフオク出品に際し、付属品に含めた「純正金属製スライド式フード」も、ちゃんと解体して、それぞれを『磨き研磨』して仕上げています。赤色矢印で指し示している箇所に「ライツの純正不織布が適正な厚みを維持しながら残っている」ことを確認できました。ライツ/ライカの不織布は、純正のオリジナルの場合、このように赤色だったりします(笑)

ここからは完璧なオーバーホールが完了した出品商品の写真になります。

↑完璧なオーバーホールが完了しました。告知すべき瑕疵内容は「当方が着色した筐体外装の一部」と言う要素以外・・ありません!(笑)

↑完璧なオーバーホールが完了しました。告知すべき瑕疵内容は「当方が着色した筐体外装の一部」と言う要素以外・・ありません!(笑)

もちろん前述した光学系第2群の光学ガラスレンズコバ端は浮きが多い印象ですが、これは物理的にどうにもできません(汗)

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

・・当初バラす前時点で残っていた各群の薄いクモリが全て完全除去できました!

微細な「気泡」が複数残っているので写っています。

◉ 気泡

光学硝子材精製時に、適正な高温度帯に一定時間到達し続け維持していたことを示す「証」と捉えていたので、当時の光学メーカーは正常品として「気泡」を含む個体を出荷していました (写真に影響なし)。

但し、中望遠レンズ以上の焦点距離などのモデルの場合、大きく出現した玉ボケの内側にそれら「気泡」の影がポツポツと写り込む懸念は高くなります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

例えば石英ガラス (合成石英ガラスES) の精製時には、1,400°Cに加熱した石英ガラスを金型に流し込み「その温度帯を60秒間維持させ」そのまま任意の圧でプレッシングを行い、当初の厚みから最終的な目的とする厚みと形状にまで成形します。

このプレッシングしつつ「温度帯を維持させる」時に、当時の工業技術ではどうしても光学硝子材の内部に「気泡」が出現してしまうので、逆にその「気泡の出現を以て初めて温度帯の維持の確証」と判定を下していたようです。特に日本製オールドレンズよりも当時の旧東西ドイツ製オールドレンズの光学系に「気泡が多い印象」なのも、そういった工業技術的な発展経緯の相違があったりするのかも知れません(汗)

ちなみにこの時の石英硝子のプレッシング工程では、完成後にその検査の一環として屈折率も確認しますが、当初プレッシング前時点での硝材としての1.455ndであった屈折率は、プレッシング成形後は1.458ndと僅かながらもプレッシングにより向上する事が確認されています。これは「プレッシングによる配合光学硝子資料の圧による高密度化が影響している」との研究成果が分かっており、その意味でも成形金型にプレッシングして成形していく工程にはメリットもある事が分かります・・特に最近では非球面レンズなどの技術革新にもこのような成形技術が転用/活用されているようです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ここからは冒頭でご案内した蒸着コーティング層について解説します。非常に深い考察になっている為 (その分納得感も強い)、興味関心がない方は先に進んで下さいませ (超長文です)。

結論から先に言うなら、以下の前後玉露出面の写真を見れば気づくハズですが「ノンコーティング」と言いながらも露出面の光学ガラスレンズ表層に「何かの斑模様が点々と反射して視認できる」或いは光に翳して反射させた時に写る「虹色に近い色合いに反射している部分がある」ことの説明になっていません(汗)

仮にもしもこれら2つの事柄が光学ガラスレンズの表層面に生じている「物理的な何か」とするなら、それは視る角度を違えても (物理的なので) 視認できるハズなのに・・見えません。

この点について、ちゃんと解説してくれている有名処や検証サイトなどが全く無いので、当方は今までその理由を知りませんでした(汗) 今回その探求を深めた次第です。

そして、当方がこの問題について一番最初に気づいたのは、もぅ数年近く前の話であり、ノンコートと言われている光学ガラスレンズの表面に帯びていた薄いクモリが、4つの工程を経る光学清掃を行っても除去できなかった為「硝子研磨」してキレイにした時の話です。

薄いクモリを除去したかったものの、数回の「硝子研磨」では除去できなかった為、凡そ1面辺り数十回 (約1時間) 処置してようやく消えました (面数分なので数時間要した)。

ところがその時に仕上げの光学清掃をすると「硝子研磨した箇所と、施していない箇所の抵抗/負荷/摩擦の違いを指が感じた」のです(汗) この時初めて「ノンコートと言いながら、何かが蒸着されている???」との気づきを得たのです!

そしてその疑念が、前述の2つの事象に繋がり「光学ガラスレンズの物理的な露出表層に何かが起きたのか???」或いは「真のノンコートではなく、何かが蒸着されているのか???」との純粋な疑念へと至ったのです。

・・それを今回深く探ってみました。

先ず最初に結論から言ってしまうなら「真のノンコートは、オールドレンズの範疇には存在しない!」との現在の認識です。これはさらに古い時代のクラシックレンズまで遡ると、もしかすれば本当に光学ガラスレンズの最終仕上げ研磨面が露わになっている「真のノンコート」の時代があったのかも知れませんが、当方は扱った経験がないので知りません。

(仮に存在していても経年数を考慮すると、何回も硝子研磨しない限り透過率を維持できない)

と言うことは、既にその経過年数から捉えるなら、それらクラシックレンズの多くの個体は「当初の光学設計値から大きく逸脱した曲率に墜ちている」との妄想に尽きます(涙)・・戦前戦後辺りの光学設計ですらその許容誤差値は「±0.02」程度なので、そのような2%の範疇は何回も硝子研磨し続けていれば、そもそも球面性すら喪失してしまいます(怖)

・・要は物理的に露わになっている光学硝子仕上げ研磨面は、経年劣化必須だからです。

🅰 光学ガラスレンズ表面に蒸着コーティング層が必要な理由

一般的に光学では光学ガラスレンズを透過していく入射光は、仮に素の光学ガラスレンズ表層面が露出していた場合「入射光は1面に対して必ず4%分の反射によって減衰していく」ことになります。すると光学ガラスレンズには必ず表裏面が存在するので、表裏面で「8%の減衰」になり、実装枚数分減じられていきます。

・・例) 3群4枚テッサー型光学系:32%の減衰で、残り68%分の入射光が撮像面に到達

そこでその反射を可能な限り低減させて「入射光の透過率を向上させる=光量確保」の概念が現れました。これが1930年代に登場するシングルコーティング層:単層膜コーティング層の着想原点です。

このように入射光の反射を低減させる技術を指して「ARコーティング」(Anti-Reflective coating) と呼称し、それは「反射防止膜 (現代では反射防止薄膜)」の技術として既に確立しています。

・・するとこのARコーティング技術の基本原理を知りたくなります(笑)

どうやって反射防止しているのか・・ですね!(笑)

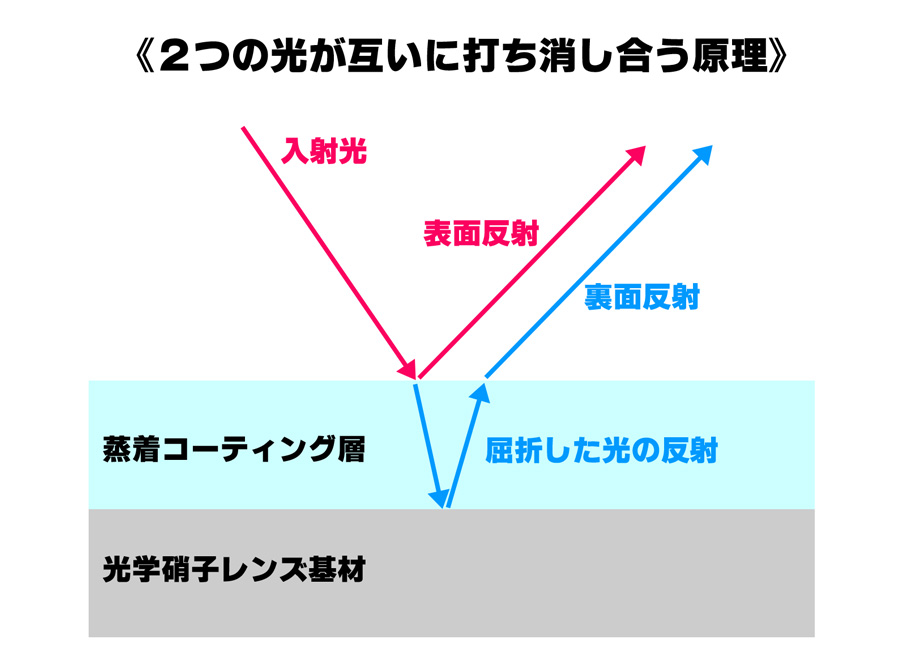

↑上図がARコーティングの基本概念の一つです。入射光の表面反射に際し、蒸着コーティング層と光学ガラスレンズ基材との境界/界面で反射した光の反射を「裏面反射」と言い、蒸着コーティング層表面の反射「表面反射」とその「裏面反射」の2つの光で互いに打ち消し合う原理を利用したものが「反射防止」の基本的概念です。このように打ち消していかなければ、互いに無数に隣接する入射光を「表面反射」が妨げていく為、結果的に透過率を減衰します。

↑上図がARコーティングの基本概念の一つです。入射光の表面反射に際し、蒸着コーティング層と光学ガラスレンズ基材との境界/界面で反射した光の反射を「裏面反射」と言い、蒸着コーティング層表面の反射「表面反射」とその「裏面反射」の2つの光で互いに打ち消し合う原理を利用したものが「反射防止」の基本的概念です。このように打ち消していかなければ、互いに無数に隣接する入射光を「表面反射」が妨げていく為、結果的に透過率を減衰します。

これは蒸着コーティング層を入射光が透過する際にも屈折率を伴うので、必ず屈折する原理を活用しており (従って上の図のように赤色入射光の透過は、その時ブルー色屈折光のように屈折して角度が変化する)、蒸着コーティング層を反射して射出してきた「裏面反射」との相乗作用によって打ち消すことで、透過率を上げていく考え方です。

(上図はイメージ図なので、厳密な計算値に基づくものではありません)

🅱 蒸着コーティング層の種類

パッと歴史的史実に基づいて捉えようとするなら、ノンコートの次に登場したのはシングルコーティング層 (単層膜蒸着コーティング層:1930年代初頭)、そしてモノコーティング層 (複層膜蒸着コーティング層:1930年代終盤)、最後にマルチコーティング層 (多層膜蒸着コーティング層:1940年代以降) と言う時系列になりますが、リアルな現実にはその当時の蒸着コーティング層に関する特許出願申請書を読み漁ってみると「必ずしも複層膜と多層膜の概念が隔絶していたとは限らない」事実に遭遇し、その時系列的な年次の前後に整合性が執れません(汗)

このように、まるで或る日突然のように1930年代〜1940年代に集中的に蒸着コーティング層技術が発展していった最大の背景には、何はともあれ軍事的な武装兵器レベルでの技術深化が希求されていた時代背景が、当然ながらに控えています。

それは第一次世界大戦の際に、裸眼目視しながら爆撃していた航空機による爆撃が、後の第二次世界大戦時には「射爆照準器」と言う光学製品 (特に広角レンズ域の性能深化) を介在して航空爆撃していた技術の発展が指摘できるからです。その際当然ながら水平爆撃と急降下爆撃では使っている照準器の光学設計に違いが現れますから、その両方を賄える光学設計が存在しなかったとも指摘できます。

その例を当時の日本海軍航空機を挙げて示すなら「九九式艦上爆撃機」と言う急降下爆撃機の筒状の射爆照準器は、例えば水平爆撃を主任務にしていた「九七式艦上攻撃機」の円形の射爆照準器とはまるで異質です(笑)

当方もつい最近までまるで思い違いしていましたが(恥)、無限遠域での爆撃対象視認は、中望遠域の光学設計では画角が狭すぎて、爆撃対象に向けた爆撃進路を極々僅かに外れただけで、もう二度と確認できません(汗) 従って射爆照準器に必須だったのは「広角域の光学設計」であり、だからこそ第二次世界大戦時に様々な国での特に広角レンズ域の光学設計が数多く登録されている事実に遭遇し、初めてその時に気づきを得ました (中望遠レンズ域の特許出願申請書よりも、圧倒的に広角レンズ域の出願のほうが多かったから)(汗)

もちろん純粋な広角域の光学設計だけではプリズムを介して、先に爆撃対象到達前に爆撃進路を確認し続けている「射爆照準器」の性能を担保できません(汗) そこで当時同時に特許出願申請書が頻発していたのが「拡大鏡」のような光学設計とその発明であり、それは合わせて「接眼鏡」の開発にも発展しました。

このような時代背景から希求された、当時の短期間的な光学設計の方向性こそが「入射光量の確保とその維持技術」だったとも指摘でき、むしろそれは解像度云々の追求/探求さえ超越した (戦略的にも兵士の命を守る意味からも) 至上命題だったように当方的には考えたのです(汗)

そしてこの時加えて述べるなら、当方も含め皆さんは「蒸着コーティング層が放つ光彩の色合いの相違」にどうしても注目してしまいます(汗)

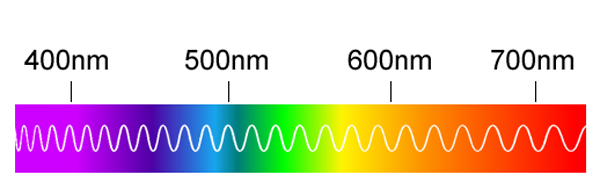

ここが一つのポイントです! 前述のように「表面反射と裏面反射の相乗効果による相殺」との原理なので、例えばシングルコーティング層は「プルシアンブル〜の光彩を放つ蒸着コーティング層」を蒸着することで、一番早く減衰してしまう「可視光レベルでの紫色方向 (紫外線域方向) の400nm〜480nm域」の透過率を上げる目的と役目で蒸着している説明に納得できます(汗)

これは「光=波動/波長」の原理なので、波長の振幅が最も短い短波長側が先に減衰しながら透過していくことを述べています。だから年次の時系列で捉えた時に一番最初に登場した反射防止技術がシングルコーティング層だったのです (透過光量を確保したければ、先ずは短波長域を残さざるを得ない)。

・・ではどうして逆に「短波長域も残す必要が大前提だったのか???」になります(汗)

減衰してしまうなら、減衰しにくい波長だけを使って光学設計すれば良かったのではありませんか???(笑)・・どうして短波長にこだわる必要があったのでしょうか。

↑上の図は「自然光の可視スペクトルと波長の状況」を示すもので、短波長の紫色域 (左端) から長波長の赤色域 (右端) まで分光することが分かり、その際確かに波長の振幅幅も変化していく様子が分かります。これは凡そ360nm〜830nmの幅を持ちます。

↑上の図は「自然光の可視スペクトルと波長の状況」を示すもので、短波長の紫色域 (左端) から長波長の赤色域 (右端) まで分光することが分かり、その際確かに波長の振幅幅も変化していく様子が分かります。これは凡そ360nm〜830nmの幅を持ちます。

このようにパッと色彩的に考えると「パープルはレッドの近隣」のように受け取られがちですが、波長で捉えると違うのです(笑)

だからこそ例えば電気製品のリモコンが未だに赤外線方式なのが「波長が減衰しにくい長波長域:赤外線」だからですね(笑) もっと注意深い方は、そのリモコンの射出位置に「赤色の小さなガラスがハメ込められている」一方、リモコンの種類によっては「無色透明な照射部」があるのを知っています(笑)

するとここに来て初めて「光の三原色」と言う概念と原理に接する必要性に駆られます(汗)

今ドキのデジタルな光世界では「RGB (赤緑青)」を「光の三原色」と捉え総天然色を表現しています。そしてそれら3つの基本色を混ぜ合わせて得られる混色は、右のとおり「ホワイト (白色)」に必ず到達します (中心部分)。

今ドキのデジタルな光世界では「RGB (赤緑青)」を「光の三原色」と捉え総天然色を表現しています。そしてそれら3つの基本色を混ぜ合わせて得られる混色は、右のとおり「ホワイト (白色)」に必ず到達します (中心部分)。

この時、光は「波長」なので、前述のスペクトルに於いて「長い波長の赤色の領域」に対し、その対極に位置する「短い波長の青色領域」に必ず分光します (可視光領域での話)。

するとその中間層に位置するのが「緑色の領域」で両側に「水色と黄色の領域に囲まれる」のが波長で捉えた時の分光原理です。

つまり「グリーン色の光彩を放つコーティング層を蒸着させる事で中間層たる光の領域=自然な発色性の追求」を狙えるとした概念が、一時的に流行ったことがあります (植物のグリーンだけを指す話ではありません/可視光スペクトル分光の中間領域:グリーン領域を指します)。

この点をまるで誤って解説しているサイトがありますが、植物、ひいては公園や山林目当ての自然な発色性追求ではありません(笑)

逆に言うなら「赤色の領域も青色の領域も互いに対極に位置する波長」なので、それらを追求すると「解像度の向上を狙えるものの発色性の忠実な再現性にはむしろ遠のく」事から「敢えてこだわりを以てグリーン色のコーティング層を蒸着して補強する狙い」だったと指摘でき、例えば『緑のロッコール』レンズで有名になったMINOLTA製オールドレンズなどの話が該当します (ちゃんと当時のカタログにそのまんま記載されている)。

この「光の三原色」原理を知った上で、次に像を結ぶ解像との関係性を調べていきます。入射光透過率を維持したまま (可能な限り100%に近づけて透過させつつ) 総天然色で結像する「解像度」まで求めるなら、それは「RGBが一点にキッチリ厳密に結像する」のが光の世界での解像度追求だと分かります。

しかし上の右図を参照する時「3色の混色はホワイト」なので、解像度の追求はコントラスト低下を招く話になってしまい辻褄が合いません(汗)・・これが2つ目のポイントです(笑)

やはりどうしても色彩感覚に偏ってしまうのが、人間の瞳で認知する脳への刺激だったりします(笑)・・要は「光は波長なので、波長別に制御すれば良い=コントラスト低下にはイコールにならない」との結論づけに至ります (何のことはない)(笑)

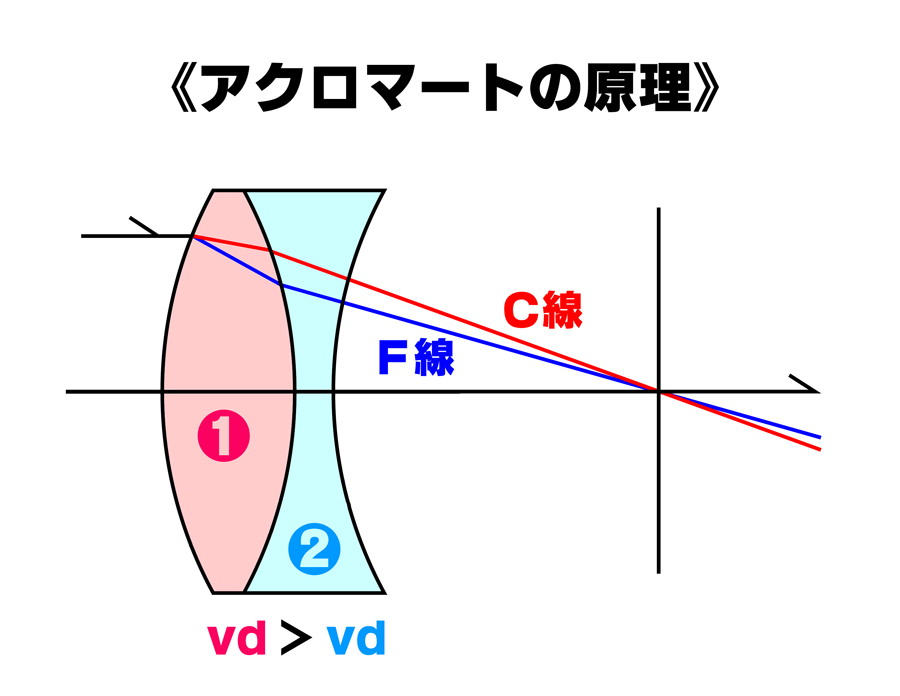

↑この「フラウンホーファー型レンズ概念」は「アクロマートの原理」として現在も説明され続けています。「❶ 凸レンズ系のクラウンガラス」と「❷ 凹レンズ系のフリントガラス」を互いに接着して貼り合わせレンズ化した時、入射光の透過時に「屈折率は波長によって変化する性質を持つ」点を活かして❶と❷の互いの「アッベ数 (vd)」を上の図のように「❶ > ❷」と設定することで「過剰補正が相殺されて色消し効果になる」為、ご覧のように一点に結像するようになります。これらは2つの波長に対して図にしましたが、3つの波長を制御すれば「アポクロマート」と言う話になりますね(笑)

↑この「フラウンホーファー型レンズ概念」は「アクロマートの原理」として現在も説明され続けています。「❶ 凸レンズ系のクラウンガラス」と「❷ 凹レンズ系のフリントガラス」を互いに接着して貼り合わせレンズ化した時、入射光の透過時に「屈折率は波長によって変化する性質を持つ」点を活かして❶と❷の互いの「アッベ数 (vd)」を上の図のように「❶ > ❷」と設定することで「過剰補正が相殺されて色消し効果になる」為、ご覧のように一点に結像するようになります。これらは2つの波長に対して図にしましたが、3つの波長を制御すれば「アポクロマート」と言う話になりますね(笑)

この概念がまさに「光の波長を基にRGB別に制御しようとした概念」の現れであり、光学設計上の一つの技術だったりします。その意味でアポクロマートレンズはキッチリ「光の三原色」に基づき「解像度の徹底的な向上=平坦性の追求」との結論に到達しています(汗)

だからこそその現れが製品化した時に「赤色/緑色/青色」の3本のラインを刻んで、製品自体に刻印していたオールドレンズのモデルが数多く造られました (アポクロマートであることを、線/ラインの刻印で表現している意匠の一つ)

この「アクロマート/アポクロマート」の概念を、まるで光学設計のように捉えて解説しているサイトがありますが (テッサー型光学系のように述べて)、アポクロマート型光学系などという光学設計は存在しません(笑)・・これら表現/呼称は全て「光学設計の状態を指す表現だから」光学設計のカタチを限定する要素では全くないのです(笑)

逆に言うなら「アクロマート」は上図のような光学ガラスレンズの組み合わせ自体を指す/含む概念ですが、その一方で「アポクロマート」は「3つの波長の軸上色収差補正を指す表現でありそれはその2つの波長についてアプラナートであると言える」ことを指しています(笑)

・・要は光学設計のカタチと、光学設計の状態を指すコトバとはまるで別モノなのです(笑)

何だかもぉ〜「???」な世界ですョねぇ〜(笑) ハイ、当方も未だにまるで同じです!(笑) これらのコトバを感覚的に捉えられるのは、おそらく光学レンズ設計者だけの特技なのではないでしょうか(笑)・・少なくとも当方のような凡人、且つ低能レベルな人間には「???」たる異世界/異次元の話でしかありません(笑)

従って話が長くなりましたが、ここでようやく「光の三原色=RGBの制御」との認識に立って蒸着コーティング層を考えられるようになります

何故、どうしてそのような色合いの光彩を放つ必要があるのか???・・ですね(笑)

結論から言えば、前述のとおりシングルコーティング層は「プルシアンブル〜の光彩を放つ蒸着コーティング層」なのが分かりましたが、次に登場したモノコーティング層は「アンバーな光彩を放つ蒸着コーティング層」であり、それは可視光域の「黄色要素」の帯域を指します。

この時前述の「人間の色彩感覚に偏る性質」に鑑みると、実は「光の三原色混色=ホワイト」に倣えば「ホワイトを強くする=RGB各色を薄くする」ことを表す為、コントラスト低下に直結し、まるで解像度の向上とは真逆の結末を招きます(怖)

つまり「光強度の増加」が真の目的であって「解像度の追求=平坦性の担保」がその次に来ていた光学技術だったことは、その発展史からも明白です。

その応用こそが今ドキの映像で簡単に確認/視認できますが「4K/8K技術」を指し「黄色域を強くすることで画全体の輝度が増幅できる=画全体が明るくなる」結果「RGBY」をコントロールする技術が発展しました (だからコントラスト低下を招かずに解像度まで確保できている/つまり輝度の増幅と言う話)。

そしてその影響をモロに被ったのが次のマルチコーティング化時代の到来でありマルチコーティング層は「パープルな光彩を放つ蒸着コーティング層」を指し、まさに仕上げとして登場した「解像度の追求=平坦性の担保」なのだと理解できます。

実際、様々なオールドレンズを知ると、中には「パーブルを超えて、まるでレッドな光彩を放つ蒸着コーティング層」を持つオールドレンズも確かに顕在します。これは実装している光学ガラスレンズの光学設計や光学硝子材の仕様諸元を超えて「蒸着コーティング層を活用して解像度に変化をもたらす故意的な制御技術」と指摘できます。

このようにたかが蒸着コーティング層が放つ色合いですが、辻褄を合わせつつ考察を進めると見えてくるモノがあったりしますが(笑)、いずれにしても前出の可視光スペクトルの捉え方と合わせて「光の三原色 (或いは四原色)」まで加味して考察していくクセを自らに課すことで、より明確に掴むことが叶います(涙)

🅲 蒸着コーティングの手法とその資料

たいへん話が長くなり誠に申し訳ございません(汗)・・ここまでの解説で理解が進んだことで初めて見えてくる世界が待っています!(涙)

ノンコートの真実をここから説明していきます。ここでの「資料」と言うコトバは、蒸着コーティング層に使う「鉱物」そのモノを指しています (だから総称して資材と言う)。

これこそがまさに「どうやってプルシアンブル〜に蒸着するのか???」或いは「パープルアンバーは何を使っている???」もちろん逆の「アンバーパープルは何を使っている???」も当然ながら説明できると同時に、結果的にノンコートの説明にも至ります(笑)

蒸着コーティング層の蒸着手法には「物理蒸着 (PVD)」(Physical Vapor Deposition) の他、近年多用されるのは「イオンプレーティング」或いは一部に「化学蒸着 (CVD)」(Chemical Vapor Deposition) もあります。

「物理蒸着」は、真空蒸着釜を使い資料 (鉱物) を加熱して一旦気化させた後、対象物の表面で固化させる薄膜蒸着コーティング層の技術を指します。真空引きすることで資料の蒸発温度を低く抑えることが実現し、不純物質の混入も低減できるメリットがあります。別の方式「化学蒸着」に比べ高温度帯での処理が前提にならず、対象物への影響を最低限に抑えられるメリットもあります。

一方「イオンプリーティング」は前述の真空蒸着釜に加え「高電圧」を利用する手法であり、単純な真空蒸着釜が「人1人分の大きさ程度」の設備で済むのに対し「イオンプレーティング」は高電圧施設が必須の為、規模が大きくなる一方、一度に扱える対象物を増やし、且つその厳密な蒸着制御が適う為、現在最も多用される蒸着コーティング層の蒸着技術です。

(厳密にはイオンプレーティングも物理蒸着に含まれる)

そしてその蒸着時に使う資料 (鉱物) に蒸着コーティング層の結果を決定づける要素が、多分に含まれている話になります。大きく分けるなら「酸化物」に「フッ化物」そして極小数「硫化物」の3つに分類されます。

《蒸着コーティング層に使う主な鉱物とその目的》

❶ MgF2 (フッ化マグネシウム):

紫外線域〜中赤外線域まで対応する広い透過領域を性質とし、その一方で屈折率が極端に低い (550nm条件で1.38nd) 特性から反射が少なく、高透過率を期待できる無色透明な蒸着層を形成する。

❷ AI2O3 (酸化アルミニウム):

俗に言うアルミナで、特にガスバリア性 (主に酸素や水蒸気、炭酸ガスなどに対する防護性) に優れており、無色透明な一方で「SiO:一酸化ケイ素」或いは「SiO2:二酸化ケイ素」を使うことで同レベルの特性を狙いながら「黄白色」の光彩に蒸着を期待できる (コスト面で割高)。

❸ ZrO2 (二酸化ジルコニウム)

常温度帯での高い強靭性を持ち、特に破壊に耐性の強い破壊靭性が特徴。さらに耐熱温度帯は2,700℃と融点が高く、凡そ1,200℃での常用に耐え得る性能を持ち、必然的に熱伝導率が低い。やはり蒸着条件により「黄白色」に光彩を放つ特性がある。

❹ Ta2O5 (五酸化タルタル)

屈折率:約2.0と高く、融点1,685℃であり水に不溶且つ耐火性の特徴が高い無色透明な光彩。

他「Nb2O5 (五酸化ニオブ)」や「ZnO (酸化亜鉛)」に「Cr2O3 (酸化クロムIII)」など、凡そ17種類の酸化物に、10種類のフッ化物、そして1種類の硫化物が使われるようです (全28種類)。

実際は屈折率の高低で異なるこれら資料 (鉱物) を巧みに使い分けつつ、薄膜蒸着で何層にも違えていくことでARコーティングが蓄積されていきます。

そしていろいろ調べていってポイントになったのは「❶ MgF2」を使う頻度が高いことを知りました(汗)・・凡そ指向波長の1/4は❶ではないかとも思われるくらい多用されています。

また「❹ Ta2O5」の薄膜蒸着厚の変化に従い「膜色が濃くなる特性を持つ」為、その回数や層厚の格差によっても放つ光彩のレベルが変化するのだと受け取れます・・つまり❹の層数を増やすことで放つ光彩の色彩の濃さの増減が叶い、それはその反射吸収レベルの相違にも直結していると指摘できるのです(汗)

例えばその時「Cr2O3 (酸化クロムIII)」や「NiO (酸化ニッケル)」などの層を併せ持つと「蒸着コーティング層には淡い草色→転じてグリーン色のコーティング層」のような光彩に仕上げていくこともできるらしいです。一方「TiO2 (酸化チタン)」や前述の❹、或いは「SiO2 (二酸化ケイ素)」などの層を加えることで「その回数と膜厚の制御によってプルシアンブル〜化していく」ことが分かりました(汗)

要は、シングルコーティング層やモノコーティング層、或いはマルチコーティング層との区分けは「単なる蒸着層の階層数を示していない」ことを今回の研究で学びました(恥) 結果、それらの組み合わせによってマルチコーティング層に多い「パーブルアンバー」或いは「アンバーパープル」などの色調調整は如何ようにでもなる「重ねていく資料の組み換えと、その回数に膜厚の制御次第」との学びに・・ようやく到達できました!(涙)

それは確かに当時の旭光学工業の「SUPER-MULTI-COATING:SMC」で7層、或いは富士フイルムの「FUJINONシリーズ」では「Electric Beam Coating:EBC」で11層との告知に、まるで納得感を (今頃になってようやく) 得られたと言う恥ずかしい為体です!(恥)

そしてここでやっと見えてきたのが❶ MgF2を活用しつつも、それに合わせて❷ Al2O3など、硬度の高い膜層を最終段階で蒸着させるのが、いわゆる俗に言う「保護層/膜」の完成なのだと理解できました!(涙)

これがノンコート時代の露出面に施されている蒸着コーティング層の正体であり、以下の各群写真で斑模様に浮き上がっていたり、虹色に近い色合いに角度によって反射を見せるその正体は「保護層/膜」であり、ほぼ無色に近い極々僅かに青色成分を含む蒸着層を指し「真のノンコートではなかった」との結論に現在到達できました(光彩の色合いを含むと言うより光反射でそのように見えている)!(汗)

斑模様に見えたり、虹色に光るように見えるのは、もちろん光にかざして反射している時の話ですが、それは保護層/膜の経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビの影響なのだと、理解できるのです!(涙)

・・長きに渡りここまでお読み頂いた方ご心痛お察し申し上げます。申し訳ございません!

↑上の写真 (3枚) は、光学系前群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

↑上の写真 (3枚) は、光学系前群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑上の写真 (3枚) は、光学系後群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

↑上の写真 (3枚) は、光学系後群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

【光学系の状態】(LED光照射で様々な角度から確認)

・コーティング劣化/カビ除去痕等極微細な点キズ:

(経年のCO2溶解に拠るコーティング層点状腐食)

前群内:12点、目立つ点キズ:8点

後群内:13点、目立つ点キズ:8点

・コーティング層の経年劣化:前後群あり

・カビ除去痕:あり、カビ:なし

・バルサム切れ:なし (貼り合わせレンズあり)

・深く目立つ当てキズ/擦りキズ:なし

・光源透過の汚れ/クモリ (カビ除去痕除く):なし

・光学系内は透明度が非常に高いレベルです。

(LED光照射で確認しても極薄いクモリが皆無)

・その他:光学系内は微細な塵や埃が侵入しているように見えますが清掃しても除去できないCO2の溶解に拠る極微細な点キズやカビ除去痕、或いはコーティング層の経年劣化です。

・光学系内の一部にコバ端の浮きが白っぽく見えますが第2群のモールド一体成型箇所のため、改善は不可能です(事前告知済なのでクレームの対象にしません)。

・光学系内に「微細な気泡」が複数残っています。当時「気泡」は光学硝子材精製時に一定の高温度帯を維持し続けた『証』として受け取られ、製造メーカーは製品検査通過し出荷していました。写真撮影に影響しませんが、大きな玉ボケなどの内側に映り込むことはあります(玉ボケ自体が小さいため、まず視認できません)。

(上記点キズにカウントしている為、真の点キズはだいぶ少なめです)

↑15枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

↑15枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。一部は当方の手による着色箇所があります。

なおこのモデルの絞り環刻印絞り値は「大陸式絞り値表記」なので「4、4.5、6.3、9、12.5、18、25、36」であり、クリック感が無い無段階式 (実絞り) です。

↑【操作系の状態】(所有マウントアダプタにて確認)

↑【操作系の状態】(所有マウントアダプタにて確認)

・絞り環塗布グリースは「粘性:中程度+軽め」を使い分けて塗布し距離環や絞り環の操作性は非常にシットリした滑らかな操作感で距離環を回す時のトルクの印象は「普通」人により「重め」に感じ「全域に渡り完璧に均一」です。特にピント合わせ時は距離環を掴んでいる指の腹に極僅かなチカラを伝えるだけで微妙な前後動が適い正確にピント合わせできる素晴らしい操作性を実現しています。

・距離環を回すとヘリコイドネジ山が擦れる感触が指に伝わります(神経質な人には擦れ感強め)。

・今回のオーバーホールでワザと故意に距離環側にトルクを与えて重く仕上げました。それは絞り環が距離環と一緒に回っていく設計だからです。距離環でピント合わせ後に絞り環を操作してもピント位置がズレにくいよう配慮してのトルク調整です(根拠があって処置している内容なので事前告知済でありクレーム対象に該当しません)

・付属品の純正金属製被せ式フードはスライド式です。他に50mmや135mmにも対応しており繰り出し量をスライドさせて調整できる可変式のフードです(フードも完全解体し整備済)。

【外観の状態】(整備前後関わらず経年相応の中古)・距離環や絞り環、鏡胴には経年使用に伴う擦れやキズ、剥がれ、凹みなどありますが、経年のワリにオールドレンズとしては「超美品」の当方判定になっています (一部当方で着色箇所がありますが使用しているうちに剥がれてきます)。

・筐体の一部を当方が着色している為、塗り方が少々雑です。その関係で使用中に剥がれてくると予測でるのでご留意下さいませ(事前告知済なのでクレーム対象にしません)。

・当方出品は附属品に対価を設定しておらず出品価格に計上していません(附属品を除外しても値引等対応できません)。

↑今回のオーバーホール済でのヤフオク! 出品に際しセットした附属品の一覧です。

↑今回のオーバーホール済でのヤフオク! 出品に際しセットした附属品の一覧です。

《今回のヤフオク! 出品に際し附属するもの》

❶ 汎用樹脂製スナップ式前キャップ (新品)

❷ marumi製UVレンズフィルター (新品)

❸ 本体『Elmar 9cm/f4 (black & chrome)《第2世代:1937年製》(L39)』

❹ 汎用樹脂製ネジ込み式M39後キャップ (新品)

❺ 純正金属製スライド式フード (中古品/整備済)

❻ クリーニング用ファイバークロス (新品)

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

(写真に写っているGXRやA12レンズユニットにRayqual製変換リングは今回の出品物には含まれません)

あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:90㎜、開放F値:f4.0、被写体までの距離:78m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:39m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、40m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の80m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「180m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

なお、本当は付属品のフィルターを「黒色」にしたかったのですが、注文して届いたフィルターを装着すると「外径が大きすぎて純正の金属製フードが入らない」為、急遽marumi製フィルターのほうに変更しました。結果、フィルターの上から被せて使えています (当たり前ですが)(笑)

それにしてもHAKUBAにしろmarumiにしろ、Kenko含めどうしてフィルターの外径サイズをちゃんと表記しないのでしょうか??? そういう配慮の無さにマジッで辟易します!(怒)

・・日本の会社ではないですね、こういう姿勢の企業は!(怒)

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。また純正フードを装着して撮影しています。

↑f値「f12.5」になりました。微かですがフード装着なるも、コントラストの低下が確認できます。

↑f値「f12.5」になりました。微かですがフード装着なるも、コントラストの低下が確認できます。

↑f値「f25」での撮影です。もうだいぶ絞り羽根が閉じてきている為「回折現象」や「焦点移動」も起きています。

↑f値「f25」での撮影です。もうだいぶ絞り羽根が閉じてきている為「回折現象」や「焦点移動」も起きています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

意外だったのは「背景の模型のお城左側開口部の奥に、背景紙の模様がちゃんと解像している」点であり、黒つぶれにどれだけ強いのかを確認できました!(驚)