♦ Carl Zeiss (カールツァイス) 旧CONTAX用 Sonnar 50mm/f1.5《oberkochn》(CRF)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、旧西ドイツは

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、旧西ドイツは

Carl Zeiss製標準レンズ・・・・、

『旧CONTAX用 Sonnar 50mm/f1.5《oberkochen》(CRF)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、当時のZeiss Ikon製レンジファインダーカメラ「旧CONTAX

シリーズ」向け標準レンズ「50㎜/f1.5」だけでカウントすると僅か4本目です。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

前回扱った時のリンクを以下に示します・・・・、

◎ Carl Zeiss製『旧CONTAX用 Sonnar 50mm/f1.5《oberkochen》(CRF)』

◎ Carl Zeiss Jena製『旧CONTAX用 Sonnar 5cm/f1.5《1936年製》(CRF)』

今回の扱いが累計で僅か4本目と言うことですが、実は今回扱った個体は『ニコイチ品』である事実を、その根拠まで含めて知ってしまいました(涙)

しかし今までにオーバーホール/修理してきた個体にも、多少同じような要素を感じるものの、扱い数が極端に少なかったが故に判定を見送っていたのです(汗)

内部構造が非常に簡素であるものの、その無限遠位置の微調整はまるで大変で、今回扱った個体も結局14回目の組み直しでようやくキッチリと無限遠合焦した次第です(涙)・・凡そ今までに扱ってきた個体の整備に於いて、その無限遠位置の微調整が大変で仕方なかったこともある為、このモデルの整備はなかなかに難儀しハードルが高いのです(涙)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

するとその『ニコイチ/サンコイチ』が当たり前のように行われていることに、はたして「そのオリジナル性とは何なのか???」との問に対し、当方自身が納得できる答えを見いだせていないのが実状だったりします(涙)

例を挙げるなら「オリジナルの鏡筒から (ニコイチ/サンコイチした) 別のレンズの鏡筒にそっくり変わってしまっている」という想定はどうでしょうか・・。

そもそも手元にあったそのオールドレンズの光学系内に、キズやバルサム切れなどが影響して酷いクモリが生じていた為、同型モデルの別個体から鏡筒を丸ごと転用して入れ替えた場合の話です。

鏡筒丸ごとの転用が終わり、たまたまオリジナルの製造番号を調べると戦前だったものの、転用の為に入手した代替品のほうの製造番号は戦後すぐの番号帯だった場合です。

それでせっかく希少な (戦火をくぐり抜けてきたハズの元の個体なので) 元のオリジナルの個体のレンズ銘板 (光学系第1群前玉の締付環も兼ねている) を取り外して代替品から転用してきた時、どういうワケか前玉を締め付けている締付環でもあるレンズ銘板が最後までネジ込めず、前玉が僅かに浮いてしまいカタカタしてしまいます(汗)

仕方ないのでそのまま代替品のレンズ銘板に戻して組み上げたと言うストーリーです。

結局そのオリジナルのオールドレンズは「鏡筒を丸ごと入れ替えてしまったので、光学系も丸ごと変わってしまった」と言う結末ですが、肝心なレンズ銘板の製造番号は「戦後の製造番号に変わってしまった」ことになります(涙)

このような例を考えた時、同じモデルのハズなのに「どうしてレンズ銘板が入れ替えできなかったのか???」まで思いを巡らせると、皆さんはどのようにお考えになりますか???

答えは「戦前と戦後とで、モデルは同一でも光学設計が変更された」との憶測が生まれることを意味します(汗)

・・実は意外にもそんなオールドレンズなどは、とても多く顕在するのです(笑)

このような例を考えた時、結局戦前の個体だった「オリジナル性」は消失してしまった結末に至ります(涙) それでも光学系内がスカッとクリアに変わるのなら、許されますか???

然しそのスカッとクリアに戻った結末とは裏腹に「戦前の光学系が残す写りとの違いに対する自分の納得感はどうするのか???」との自問自答に変わります(笑) 結果、暫く使い続けたものの、数年後にオークションで処分してしまったとします(汗)・・そして再び戦前の個体を入手するべく探索モードに入ったりします(笑)

当然ながらオークションの出品ページにはそのような鏡筒転用の経緯は述べられません。するとその個体は「まるで別モノの光学系を実装した同型モデルのまま流通を続ける」運命に変わってしまいました(涙)・・そんなオールドレンズがいくらでも出回っているのです!(笑)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

このようなストーリーの場合「そのオリジナル性の喪失」に対する責任と言うか、希少性の価値観とは、いったいどう消化したら良いのでしょうか???(涙)

代替しなくてもそのオリジナルの個体はクモリが酷い為、使われずそのままオークションに捨て値で出品されて処分されます・・実はこの時「戦前の個体と言うオリジナル性は貫かれた」ことになります。或いはこの例のように代替してしまって別モノに変わってしまった個体は、そのまま誰にも認知されず市場を流れていき、且つ元のオリジナルの個体だった「かつての戦前個体 (の証拠としてのレンズ銘板が残る) 」は、クモリが酷いまま別モノの鏡胴のまま、これも認知されずに流通しますが、おそらく近いタイミングで「廃棄」の運命を辿るのは想像できます(涙)

・・結果、2つの個体がオリジナル性を喪失したままの運命へと矯正されてしまった。

ことを意味します。たかがオールドレンズ、そこに責任など「自分の所有物なんだから気にしない!」と言うのが皆さんのご意見なのでしょう(涙)

然し、当方は、その狭間に自ら置かれてしまい「真実」を身を以て知って

しまう立場なのです!(泣)

ここに当方自身の中での苦悩が、たゆたゆと14年間流れ続けているのだと・・申し上げているのです(涙)

そしてもしかしたら、こういう『ニコイチ/サンコイチ』を公然と平気で所為するのは、実は皆さんではなく「プロのカメラ店様や修理専門会社様に在籍するプロの整備者」の仕業なのかも

・・知れませんョ???(笑)

当方が14年間に整備してきた凡そ3,400本を超えるオールドレンズの個体のお話でしかありません(笑) その数の中に「100%間違いなくワンオーナー品 (つまり現役時代に購入後、一度も整備に出していない)」だった個体数は・・僅かようやく2桁を超えた本数レベルの話なのです(涙)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

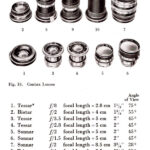

1932年に戦前ドイツのZeiss IKonから発売されたレンジファインダーカメラ「CONTAX I型」向けに供給された標準レンズの中の一つが今回扱うモデル『Sonnar 50mm/f1.5《oberkochen》(CRF)』ですが、そのモデルバリエーションを捉えようと調べ始めたら、とんでもなく奥が深く、丸一日要してしまったと言うほどに凄いです(驚)

1932年に戦前ドイツのZeiss IKonから発売されたレンジファインダーカメラ「CONTAX I型」向けに供給された標準レンズの中の一つが今回扱うモデル『Sonnar 50mm/f1.5《oberkochen》(CRF)』ですが、そのモデルバリエーションを捉えようと調べ始めたら、とんでもなく奥が深く、丸一日要してしまったと言うほどに凄いです(驚)

←左図は「CONTAX I型」発売時の取扱説明書からの抜粋で、オプ

←左図は「CONTAX I型」発売時の取扱説明書からの抜粋で、オプ

ション交換レンズ群を紹介しているページです。

標準レンズ域のモデルだけでみても「Biotarあり、Tessarあり、Sonnarあり」と、本当に生唾ゴックンな1ページだったりします(笑) しかもその筐体外装と言ったら「Black & Nickel」と、どうしてこれをそのまま続けて製産しなかったのかと、本当に悔しい限りです(笑)

当時はまだ黎明期だったアルミ合金材も、特にその旋盤機のアルミ合金材に対する精度がまだ途上だった (或いは当時の陽極アルマイト仕上げの歩留まりの悪さ) が為に、僅かな期間で真鍮製/ブラス製にバトンタッチしてしまったのが本当のところなのかも知れませんが、実のところ「🇩🇪 Black & Nickelというドイツライクなデザイン性と金属質のバランスに、相当にドイツ南部の匂いを漂わせており 🇩🇪 」この上なく惹きつけられます。

・・まさにZeiss Ikonの工場があったStuttgart (シュトゥットガルト) の趣を妄想します(笑)

今回も前回に続いて特許出願申請書内の記述から紐解いて「光学系の素性を探っていく」内容を述べていきます。

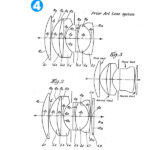

↑上に挙げたのは、いずれもドイツ人レンズ設計者『Ludwig Jakob Bertele (ルートヴィッヒ・ヤコブ・ベルテレ)』氏による特許出願申請書からの抜粋です。

もうすぐにいつでも何処でも登場してしまいますが(笑)、うら若き戦前ドイツ青年のBertele様による、自身が21歳になってすぐの発明案件が、上の羅列の中の❸ 4群4枚エルノスター型光学系です。

もうすぐにいつでも何処でも登場してしまいますが(笑)、うら若き戦前ドイツ青年のBertele様による、自身が21歳になってすぐの発明案件が、上の羅列の中の❸ 4群4枚エルノスター型光学系です。

(左写真をクリックするとamazonの「幾何光学の先駆者」書籍ページが表示されます)。

❶『DE401274 (1922-01-14)』ドイツ特許省宛て出願

→ ERNEMANN WERKE AG在籍時

❷『DE401275 (1922-02-19)』ドイツ特許省宛て出願

→ ERNEMANN WERKE AG在籍時

❸ 『DE458499 (1924-07-22)』ドイツ特許省宛て出願

→ ZEISS IKON AG在籍時

❹『US1708863 (1924-12-05)』米国特許庁宛て出願

→ ZEISS IKON AG在籍時の時期ですが個人名で出願

❺『DE428657 (1925-03-25)』ドイツ特許省宛て出願

→ ERNEMANN WERKE AG在籍時

❻『DE441594 (1925-03-12)』ドイツ特許省宛て出願

→ ZEISS IKON AG在籍時

❼『US1998704 (19310-90-1)』米国特許庁宛て出願

→ ZEISS IKON AG在籍時

❽『US2254511 (1939-02-28)』米国特許庁宛て出願

→ ZEISS IKON AG在籍時

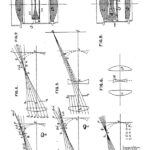

・・前回もこれら一部の特許出願申請書について、その記述から考察を進めましたが、今回は1922年時点からベルテレの特許出願申請書内記述の「発明の目的や概要」を時系列的に手繰っていき、そこから今回扱う3群7枚ゾナー型光学系の光学設計について考察していきます (それぞれの特許出願申請書が参照している既知の発明案件を、今回は敢えて無視してゾナー型への結びつきだけに焦点を当てていきます)。

そもそもベルテレが入社した会社はERNEMANN WERKE AG (エルネマン工業) ですが、後にZeiss Ikonに吸収されていった結果、今度はベルテレは戦後にそのまま旧西ドイツ側Carl Zeissへの転籍扱いになってしまいます (Zeiss Ikonを吸収したから)(笑)

また当方の受け取りとして、この当時のベルテレを「発明家」とするなら、もう1人の有名な「Albrecht Wilhelm Tronnier (アルブレヒト・ヴィルヘルム・トロニエ)」氏は、ベルテレとはまるで対照的で、自らは大げさな発明案件にこだわらず、既知の発明案件に対して収差補正を徹底的に追求してこなしていく姿勢で『計算魔』にしか見えていません(笑)

←そもそも上に挙げたこれら発明案件の根底たるスタート地点は3群3枚トリプレット型光学系であり、左の特許出願申請書がその抜粋です。

←そもそも上に挙げたこれら発明案件の根底たるスタート地点は3群3枚トリプレット型光学系であり、左の特許出願申請書がその抜粋です。

◉『US568052 (1895-11-30)』米国特許庁当て出願

Harold Dennis Taylor (ハロルド・デニス・テイラー) 氏の発明

巷で有名な特許出願申請書は『GB189322607 (1893-11-25)』ドイツ特許省宛て出願ですが今回は左を抜粋しました。

詰まる処、3枚玉トリプレットの収差補正の欠点について追求を深めていったのが上に挙げた一連の光学設計です。従って有名な❸ 4群4枚エルノスター型光学系も、❼ 3群6枚ゾナー型光学系も、基を正せば3枚玉がスタートラインです。その意味で確かにトリプレット型光学系は19世紀終盤の、一世代古い光学設計ですが、凡そ100年に渡って参照され続けてきた礎的な存在とも言えそうです(汗)

そのことについてまさに❶に記されており、一つはトリプレット型光学系の欠点たる視野角の確保が難しい問題に合わせて、2つ目として意外にも適切な屈折率の光学硝子材を使って色補正を行うと、光軸に近い入射光の球面収差と色収差に於ける「色過剰補正」が起きてしまい、却って色ズレを招くと述べています。その改善として2つの前衛集束部材に対して貼り合わせレンズ化していることを主張しています・・つまり外周領域の色ズレを対処すれば光軸付近に影響が現れるのが致命的だと述べています (不快というコトバを使っているくらい)(笑)

また❶の直後に出願した❷でも同じ内容を述べて、別の手法で2枚貼り合わせレンズ化を進めて、焦点距離への対応幅を拡大しているようです。一緒に記述して出願せずに個別案件にしているのは、おそらくこの当時に製品化していたモデルがあるように考えますが、今回はその特定を省きました。

その後に接眼用光学設計について発明案件を幾つも出願した後、いよいよ有名な❸ 4群4枚

エルノスター型光学系の発明へと進みました。この発明案件は以前扱った時のブログページで実際に製品化されたモデル (リジーカメラ向け固定方式) の写真などもご紹介しつつご案内しています・・『旧CONTAX用 Sonnar 50mm/f1.5《oberkochen》(CRF)』です。

このエルノスターでは開放f値:f2.0と言う、当時としては高写力を狙った設計なので、

非常にインパクトが強かったと指摘できます。さらに非点収差とコマ収差に球面収差まで補正できていると謳っており、且つ第2群と第3群との間の空間で「過剰色収差補正を敢えて行わせた」結果、相殺できていると述べており、❶と❷の発明概念から一つ発展した発明へと進んでいる様子が分かります(汗)・・つまり❶と❷ではトリプレット型の欠点対策として「過剰補正を相殺させた」ものの、エルノスターでは真逆の「過剰補正にした」ことで、プラマイしていると述べているワケで、ここに空気空間での波長の振る舞いを活用した概念が含まれているように思いました (結果、貼り合わせレンズ化などせずに、シンプルに仕上げられた)。

また巷では1931年時点で初めてゾナー型が登場したように説明されていますが、調べていくと❹の特許出願申請書内記述が「既に先にゾナー型概念を述べていた」ことに気づき、この出願は1924年なので、相当早い時期に着手していたことが窺えます(汗)

オドロキだったのは、この特許出願申請書内記述に明確に「トリプレット」の文字が記されていた点です(驚)

要は光学系前群内に於いて「3群の中で単レンズを3枚貼り合わせレンズ化して配置することで、2つの面が色収差に反作用化でき、つまり一方が色収差過剰補正方向に作用しつつ、残りがその相殺方向に働く」と語っており、まさにこの考え方の根底が❶~❸で明示されてきた概念だったと明確に繋がりました!(驚)

そしてさらに「これにより2つの面を有するトリプレットが完成する」と明確に述べており、まさにゾナーの概念がトリプレットの発展補正型光学系だったことが示されていました!(驚)

従って当方の今現在の受け取りとしては、ゾナー型光学系の登場は1931年ではなくて、この❹の1924年時点の発明案件こそが「ゾナー型光学系の始祖的な発明案件」との結論づけです(汗)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

下段に移って、❺はエルノスター型光学系に対して、特に色収差の補正を大きく狙うと同時に、その時合わせて非点収差とコマ収差補正も同時に狙っているとしています。これはエルノスターからまた一段と発展した補正効果を狙っていることを記していました。

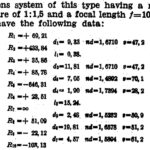

また❻は1:1のプロシェクションシステム向け発明案件のようですが、ここでも色収差補正を強力に執りつつも非点収差とコマ収差補正も同時にこなしています。❼はようやく登場した開放f値:f2.8のゾナー型光学系発明案件です。さらに❽は現実的なモデルにいまだ繋がっていませんが(汗)、開放f値:f1.4を狙った3群8枚ゾナー型光学系の発明案件です!(驚)

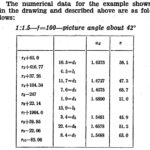

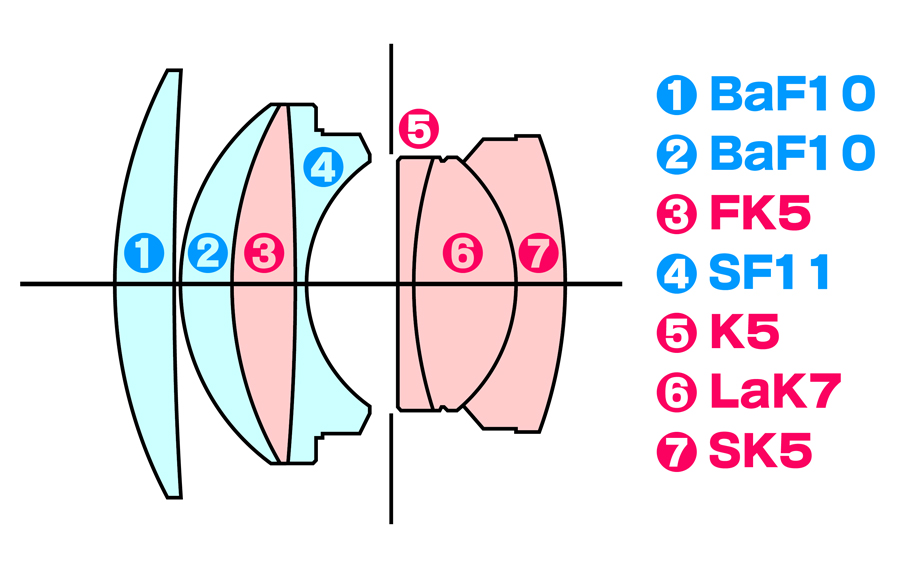

↑実は、これらベルテレの発明案件30件以上を調べていく過程の中で、上の❶と❹を発見しました。いずれも3群7枚ゾナー型光学系の発明案件であり、開放f値:f1.5を前提とした光学設計を明確に記しています。

・・つまり、ようやくですが今回扱ったモデルの特許出願申請書が現れました!

ところがその記述を読んでいくと、❷も❺ものオリジナルな特許出願申請書そのモノであるものの、その内容はとても近似しています。そこで仕方ないので実施例の諸元値一覧の屈折率とアッベ数を参照しながら、実際の光学ガラスレンズをあてがってみました。

(実際❶と❹の掲載構成図は、互いに別モノの設計なのが見て分かる)

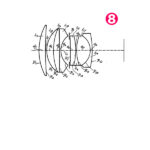

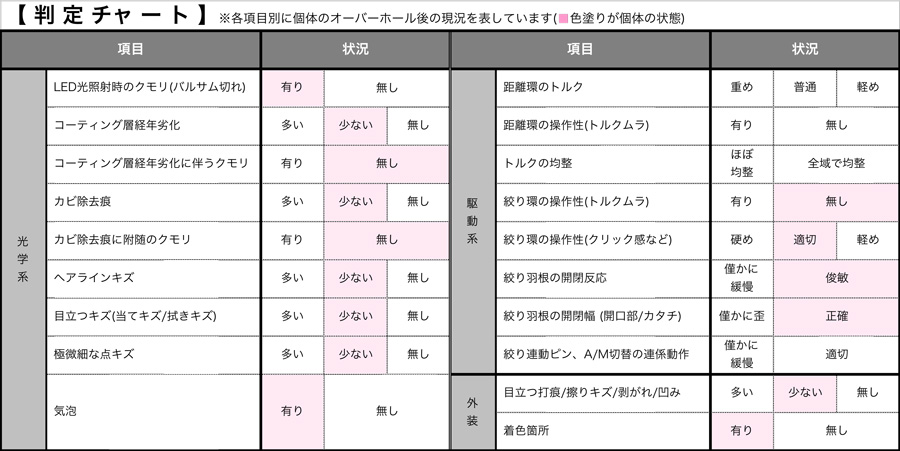

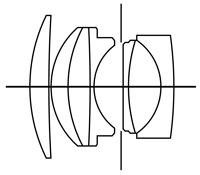

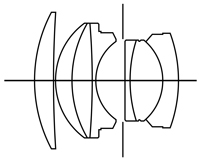

↑それが上の光学系構成図です。この光学系構成図は、今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図を使っているので、まるでこのカタチの光学ガラスレンズが今回の個体の内部に実装しています。

前出の❶の特許出願申請書内に掲示されている諸元一覧表を基に、SCHOTT製光学ガラスレンズを検索していくと、何と7枚のうち4枚の該当製品がまるでヒットしませんでした (実在せず)(汗)

つまり❶の光学設計は「単に理論値から計算して導いただけ」との憶測が生まれました(汗)

この結果から、今回扱ったモデルの特許出願申請書として適切なのは、❷『US2186621 (1937-07-13)』米国特許庁宛て出願になり、その中の「Fig.1」実施例の諸元値一覧が該当する話になります・・該当光学硝子材の固有名称はSCHOTT社製の呼称です。

❶ BaF10 (バリウム含有フリントガラス) 屈折率:1.670030nd、アッベ数:47.14vd

❷ BaF10 (バリウム含有フリントガラス) 屈折率:1.670030nd、アッベ数:47.14vd

❸ FK5 (フリントクラウンガラス) 屈折率:1.487490nd、アッベ数:70.31vd**

❹ SF11 (重フリントガラス) 屈折率:1.874820nd、アッベ数:25.64vd**

❺ K5 (クラウンガラス) 屈折率:1.522490nd、アッベ数:59.21vd**

❻ LaK7 (ランタン含有クラウンガラス) 屈折率:1.651600nd、アッベ数:58.57vd**

❼ SK5 (重クラウンガラス) 屈折率:1.589130nd、アッベ数:61.22vd

・・こんな感じです。

すると前述した❹の特許出願申請書の記述を参考にすれば、光学系第2群の3枚貼り合わせレンズの中で、構成2枚目にあたる❷で過剰色収差補正状態を作用させておきながら、次に接着した構成3枚目の❸と構成4枚目❹の部分が「フラウンホーファー型レンズ」の要素を示しており「色消し効果」になっているが故に「相殺させている」との記述が証明されることを表していると考えられます。

だから特許出願申請書内記述で「過剰補正に仕向けておいて、その次で相殺させた」との記述に納得感を得られたのです(汗)

それは特に❸のフリントクラウンガラスが「フリントガラス」と「クラウンガラス」の両方の性格を持つ中性的な役割を持つものの、そのアッベ数「70.31vd」と言う高い数値から色消し効果が絶大にセットされていることが分かり、且つ後群側の3枚貼り合わせレンズ化の中で、構成6枚目の❻の曲率を後玉方向に極端に歪曲させて採ってきたことで「特に前群側の球面収差とコマ収差の補正が実現できると判明した」と自ら述べていました!(驚)

従ってこのゾナー型光学系の設計に於いてそのポイントは、もちろん前群側の3枚貼り合わせレンズ化であるものの、その一方でそこで残ってしまった残存収差の補正を、後群側の構成6枚目で改善しているとの流れが、今回勉強できました (それがこの❻の、非常に後玉側方向に歪曲したカタチの理由なのだと記されていたから)!(驚)

実際❻はランタン材含有光学ガラスレンズなので、その材種をチョイスした根拠には明らかに「屈折率の狙い」が含まれていたことが如実に示されている左証でもあり、ランタン材含有により「屈折率を10%代の分、追加で上げられる」が故に、特に❻の極端な後玉方向への曲率によって像面歪曲に急ブレーキをかけているようなイメージが、当方にも伝わってきました(汗)

要はこのような後群側の、しかも後玉手前の構成6枚目と言う、取り掛かるにはあまりに最後すぎる配置位置による「平坦性」整合性の追求と言う「まさに大胆不敵な発明に臨んだ」その人間性に、本当に恐れ入るしかありません(怖)

光学設計を研究すると言うことは・・そっくりそのまま光学設計者の人間性、性格をも探っていくこと・・にも繋がることを、学んだと言っても良いでしょう。そしてその手段の中で最も的確で手っ取り早いのが「特許出願申請書」なのです(汗)

ベルテレの記述はまるでベルテレの性格を示しており (切り捨てるべきは何ら未練なく切り捨て、結論付けしつつひたすら真理に向かい前進する)、或いはパウル・ルドルフの記述は、やはりパウルの性格 (自分の主張を周囲から固めていく性格) が丸出しだったりしましたから、楽しい、オモシロイのです!(笑)

・・あぁ〜、ベルテレ様ぁ〜! こんなに明晰なご啓示を賜り、ありがたき幸せ!(涙)

実はここに「3群7枚ゾナー型光学系の真髄」が述べられていて「前群側で色補正を徹底的に相殺させる」ものの、そこで残ってしまった別の残存収差について「後群側を3枚貼り合わせレンズ化して、中央に極端に歪曲した曲率を配置させることで難なく解消できる」と言う・・本当に凄まじい光学設計であることを学んだのです!(涙)

・・これがゾナー型の素晴らしさを表していたのだと、今回ようやく納得できました!(涙)

するとここまでの解説からベルテレが進めていった光学設計の、その概念世界のほんの微かな片鱗だけを垣間見たような気持ちになり(笑)、アッと言う間に親近感が増すと言うものなのです (何も知らないクセにと言う話ではありますが)(笑)

トリプレット型光学系から色収差補正に努めたエルノスター型光学系へと繋がり、さらにそこから今度は色収差補正のみならず、非点収差とコマ収差に像面収差にまで光軸付近での制御範囲を拡大していった流れがゾナー型光学系だったとの潮流を知りました!(涙)

・・こういう潮流を知ることこそが、1人の光学設計者の特許出願申請書を追う醍醐味です!

このように可能な限り同一設計者が扱った複数の特許出願申請書内記述を、時系列的に並べて読み進めることで、次々に自前の既知の案件に対する改善項目を洗っている/さらに補正させている考え方が理解でき、その中で実際の光学系構成図に於ける、各群、或いは構成の目的と役目さえ掴めてくるという流れを、今回理解することができたと思います(汗)

なお上に羅列した各群の光学ガラスレンズの中で、一番右端に「**」を付随させたものについては、アッベ数がピタリと一致していませんから、異なるアッベ数の製品が用意されていたのかも知れません (一部の屈折率は微妙に数値が違います)。

・・何しろ当方は光学知識皆無なので、一つ一つしっかり学んでいくしかありません!(恥)

上の各群の構成光学ガラスレンズ羅列には2つの数値が並べられていますが、左側の小数点5桁の数値は「ナトリウムd線に基づく屈折率」を表し、一方右側の数値が「同アッベ数」です。

この屈折率の単位に使う「n(d)」はナトリウム原子の発光スペクトルに視られる強い二重線を指し、その波長の短いほうを「D1線 (589.6nm)」波長の長いほうを「D2線 (589.0nm)」と呼び、共に「D線」として使います。そして屈折率は「光の進み易さを示す値」を意味し、真空中を透過する時の入射光速度 (c) を物質媒体を介在させた時の速度 (v) で除算した値 (n) を示します・・n=c/v。結果、真空中を進む光速は「1」を執り、屈折率が高い媒体中では遅くなり、屈折率が低い媒体中では速くなります。屈折率が変化する媒体を透過する際は、光は波長に従い曲がったり (屈折) 或いは反射して別れていったり (分散) というふるまいをします。

またアッベ数は、光の波長ごとに異なる屈折率の変位を示し、光学硝子材に拠る分散度合いを示す分散率の逆数でもあります。

◉ アッベ数 (単位:v)

入射光の波長に対する屈折率の変位を示し、光学硝子の色分散性を表す性質を意味します。

このことからアッベ数が高い数値の場合、色分散が低くなり色収差の発生が少なくなると言えます。また屈折率が高いほど球面収差の発生量が低減されるものの、その反面光学硝子材の内部を透過していく光の速度は低くなります (屈折率が低いほど透過速度が速い)。

このような関係性を考慮し光学系内に使う光学硝子材の種別をチョイスしいくのが、光学設計者の一つの仕事内容です。

色付の光学硝子材はクラウンガラスを意味し、 色付の光学硝子材がフリントガラスです。これら硝子材の種別をサクッと述べると「ソーダガラスの分類:クラウンガラス」であり「鉛ガラス:フリントガラス」とも言え、アッベ数50〜55 (v) 以上をクラウンガラス、以下をフリントガラスと呼びます。

ソーダガラスの一例は窓ガラスとも指摘でき、一方で鉛ガラスの例は食器のカットグラスなどが良い例でしょうか。

特にフラウンホーファーレンズとして本当は有名だったハズの、光が光学ガラスレンズを透過していく際に生ずる色ズレに対する「色消し効果」は「クラウンガラスとしての凸レンズ系 (両凸レンズ/凸平レンズ/凸メニスカスレンズ)」と「フリントガラスとしての凹レンズ系 (両凹レンズ

/凹平レンズ/凹メニスカスレンズ)」を互いに接着することで、入射光透過時の屈折率を活用し

その際の光の分散性を根拠に具体的な入射光の波長制御を行う光学技術です。

この硝子種別の説明をするなら「La:ランタン材含有光学ガラスレンズ」を意味し、且つ「Ba:バリウム材含有光学ガラスレンズ」に「S:重」になり鉛の含有率に偏向性を与えた (要は極端に多く含有したり減らしたり) 光学硝子種別を意味します。また「F:フリントガラス」或いはその対極に位置する「K:クラウンガラス」との見方になります (あくまでも一般的な捉え方)(汗)

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

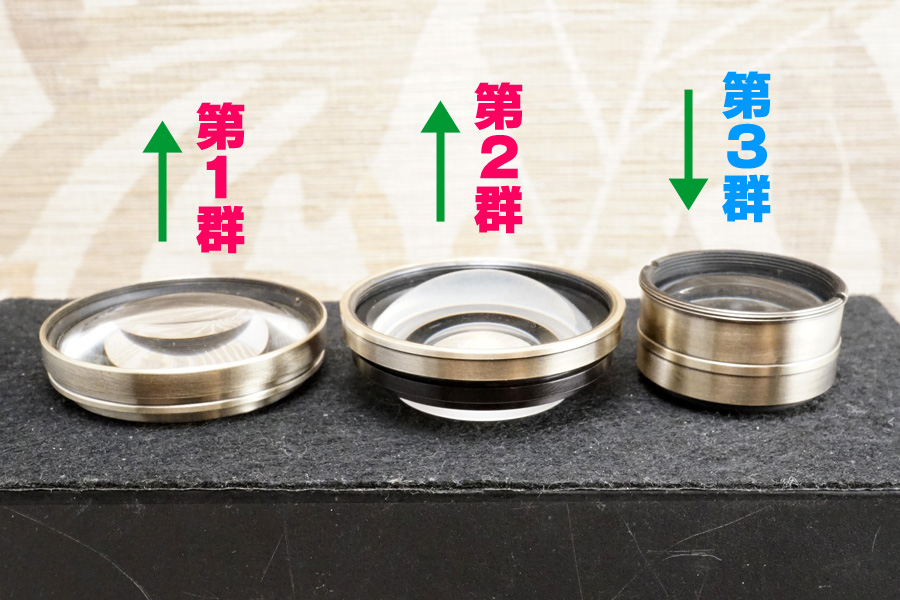

実はちゃんと光学系の光学ガラスレンズを各群で個別に撮影していたのですが、ミスッて削除してしまいました(汗)

上の写真集合写真を見ると分かりますが、中央の白紙の上に並べている光学系は、左端から順に第1群前玉に第2群と第3群後玉です。すると第2群だけが黄銅製の光学系前群格納筒にモールド一体成型であるのが明白です。

↑上の写真は、以前扱った際の個体から取り出した光学ガラスレンズを撮影しています。

↑上の写真は、以前扱った際の個体から取り出した光学ガラスレンズを撮影しています。

すると一目瞭然ですが、第1群前玉〜第3群までの全ての群がモールド一体成型です。

実は上の写真の、以前扱った時の個体も同じ「oberkochen製モデル」であり、今回扱った個体の製造番号よりも「凡そ7,600本少々古い番号」だったりします。

ところがこのように実装している光学ガラスレンズの格納方法がまるで違うのです!(驚)・・結果、必然的に光学系の設計もカタチもまるで別モノでした!(驚)

↑上の光学系構成図は、㊧が以前扱った同じ「oberkochenモデル」の個体から取り出した光学系を、その光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。一方㊨が今回の個体から取り出した光学ガラスレンズのトレース図です。

まるでパッと見で、細かい箇所の相違があるものの、光学系の各群の曲率や厚みにカタチなどが同一のように見えますが「実際に計測値を見ると多少の相違が判明」した次第です(汗)

例えば前玉の裏面側は上の図では分かりにくいですが「僅かに凹んでいる凸メニスカスレンズ」であるものの、その凹んでいる実測値が違ったりします(汗) 他にも第2群の3枚貼り合わせレンズの中の、最後の構成4枚目の比バタン研削が少々異なります。

合わせて最も違いが明白だったのは光学系後群側でコバ端のカタチがまるで別モノでした!

これらの相違から前回扱った同じ「oberkochenモデル」ながら「僅か7,600本の違い」であるものの、再設計されていたとの判定に成らざるを得ません。

ところが、冒頭で述べた「ニコイチ品」の『証拠』が露わになってしまい、この光学系への信憑性が相当に低下してましいました(汗)

それは今回の個体も製造番号一覧に照合すると「前回扱った時の個体と同じ年の19554年製」と分かりますが、内部構造も筐体を構成するパーツの製品設計自体がまるで違うことが分かりました(汗)

そして何よりもその「ニコイチ品」の根拠に繋がった内容を以下のオーバーホール工程の中でご案内していきます(涙)

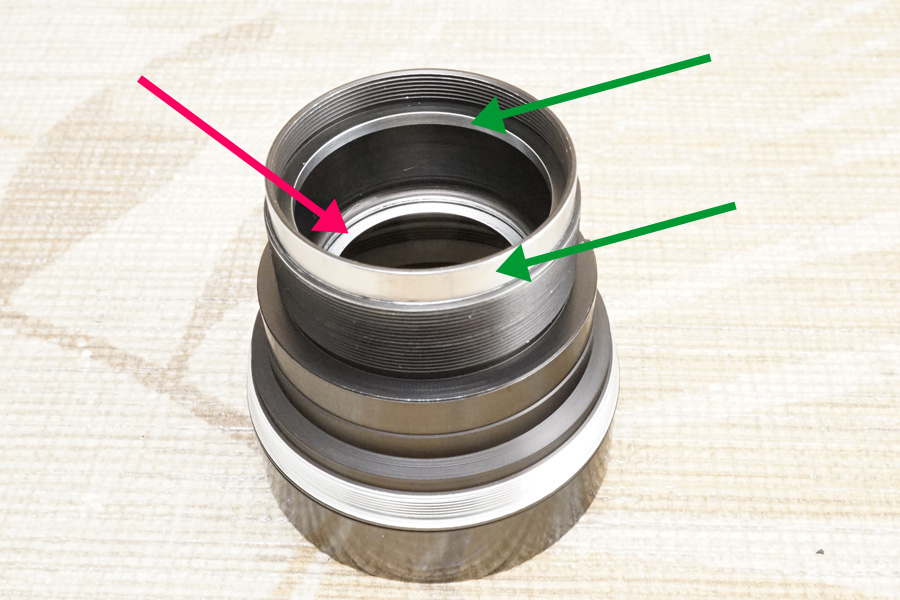

↑上の写真は今回の個体から取り出した、絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。

↑上の写真は今回の個体から取り出した、絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。

こでのポイントは「鏡筒最深部に絞り羽根が刺さる穴=位置決めキー用の穴が用意されている (つまり位置決め環の役目)」である点ですが、実は他にも重要な相違点が明白で「フィルター枠までを一体研削している」点です!(驚)

分かりにくいので、前回扱った7,600本少々古い製造番号の個体写真を転用します。

↑上の写真が前回の個体から取り出した同じ鏡筒の写真ですが (転載です)、ご覧のように「位置決めキー用の穴が無い!」ですし、何よりもフィルター枠すらありません(汗)

↑上の写真が前回の個体から取り出した同じ鏡筒の写真ですが (転載です)、ご覧のように「位置決めキー用の穴が無い!」ですし、何よりもフィルター枠すらありません(汗)

この相違から明らかに光学設計も製品設計も全く違う個体であるのが分かります。確かに僅か7,600本分の製造番号での違いでも、もしかしたら本当に光学設計と製品設計の切り替えが実施されたのかも知れません。

・・普通ならそのように考えます(汗)

しかし残念ながらそれを否定する『証拠』が判明してしまったので「ニコイチ品」との判定に至りました・・この点についてはまた後ほどオーバーホール工程の中で解説します。

↑今回の個体から取り出した絞りユニットの構成パーツ「C型留め具 (㊧)」と「開閉環 (㊨)」です。

↑今回の個体から取り出した絞りユニットの構成パーツ「C型留め具 (㊧)」と「開閉環 (㊨)」です。

先ず㊧の「C型留め具」が水平ではなく「斜めにプレッシングされている」点が、一般的なオールの製品設計と比べて大変珍しいです。それは㊨の「開閉環」も同じで、やはり上面が斜め状に造られています。

これを観てすぐにピ~ンと来る必要がありますが(笑)「どうして斜めに造ったのか???」です。

答えを先に言ってしまえば「光学系前群格納筒がこの開閉環ギリギリまで格納されるから (その干渉を防ぐ配慮)」と指摘できます。光学系第2群の裏面側レンズコバ端との接触を回避する目的と役目で、このような斜め状にワザワザ造っていると理解できます。

↑一方の前回扱った時の個体は、上の写真が絞りユニットの構成パーツで、そもそも前述のとおり「位置決め環が単独で存在していた」ワケで、もちろん斜め状に造られていません(汗)

↑一方の前回扱った時の個体は、上の写真が絞りユニットの構成パーツで、そもそも前述のとおり「位置決め環が単独で存在していた」ワケで、もちろん斜め状に造られていません(汗)

なお上の写真で手前に置いてある「開閉キー」のカタチが重要で、覚えていて下さいませ。

↑ちなみに今回の個体の鏡筒内部を前玉側方向から覗き込むと、こんな感じに「最深部に位置決めキー用の穴が用意されている」ことが分かります。

↑ちなみに今回の個体の鏡筒内部を前玉側方向から覗き込むと、こんな感じに「最深部に位置決めキー用の穴が用意されている」ことが分かります。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

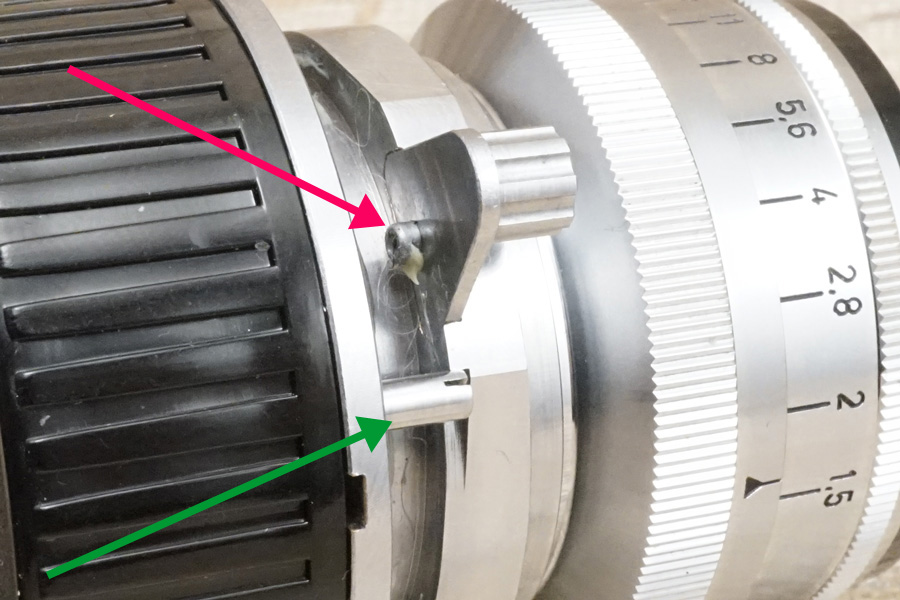

↑今回の個体の鏡筒をヒックリ返して、今度は後玉側方向を上に向けて撮影しました。

↑今回の個体の鏡筒をヒックリ返して、今度は後玉側方向を上に向けて撮影しました。

毎回同じですが、今回扱ったオールドレンズも、過去メンテナンス時に「光路長にモロに影響する箇所に反射防止黒色塗料を塗っている」状況であり、赤色矢印で指し示している箇所に着色されていた「反射防止黒色塗料」は、その塗料の厚み分がそっくりそのまま光路長の狂いを招く材料にしかなっていません(汗)

またグリーン色の矢印で指し示している箇所にも「反射防止黒色塗料」が塗られていた為、当初バラす際には後群の3枚貼り合わせレンズを取り出せず「加熱処置」しています(汗)

↑今回の個体の鏡筒最深部に絞りユニットをセットし終わりました (前玉側方向より撮影)。

↑今回の個体の鏡筒最深部に絞りユニットをセットし終わりました (前玉側方向より撮影)。

↑同じ角度からの撮影ですが、上の写真は前回扱いの個体からの転載です。

↑同じ角度からの撮影ですが、上の写真は前回扱いの個体からの転載です。

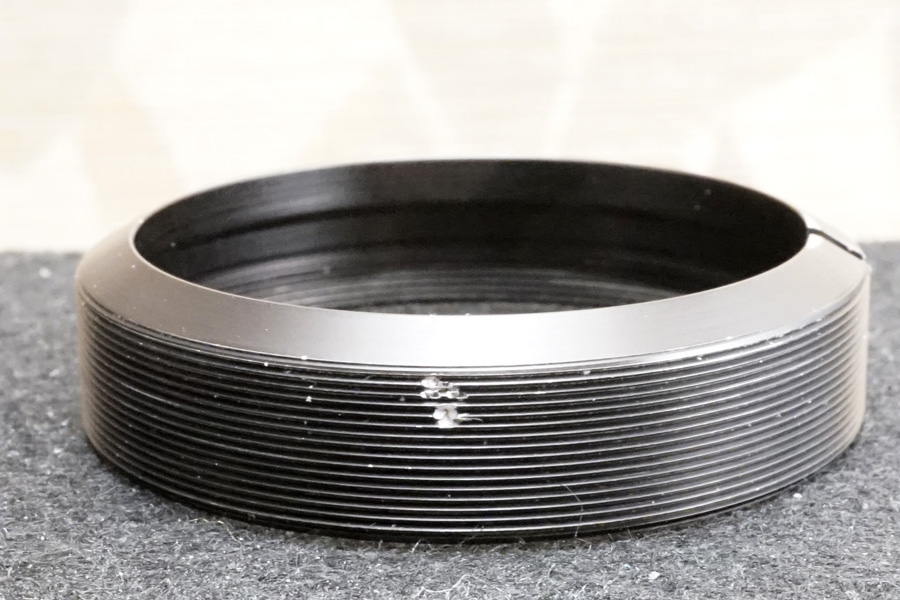

↑今回の個体の鏡筒を立てて撮影しました (既に絞りユニットが鏡筒最深部にセット済)。

↑今回の個体の鏡筒を立てて撮影しました (既に絞りユニットが鏡筒最深部にセット済)。

鏡筒の長さが長い/深いのは「フィルター枠」部分まで一体で研削しているからなのが分かります・・前回の個体はこのフィルター枠部分が丸ごと分離していました (前玉の上に被せる感じの製品設計)(汗)

グリーン色の矢印で指し示している箇所のネジ山に、右横に並べて撮影した「絞り環用ベース環」のブルー色の矢印のネジ山がネジ込まれます。

◉ シリンダーネジ

◉ シリンダーネジ

円柱の反対側にネジ部が備わり、ネジ部が締め付け固定される事で円柱部分が他のパーツと連携させる能力を持ち、互いにチカラの伝達が実現できる役目として使う特殊ネジ (単なる連結のみに限らず多くの

場合でチカラの伝達がその役目に含まれる)。

そしてオレンジ色の矢印が指し示しているように、この箇所に左の「シリンダーネジ」がネジ込まれて、初めて鏡筒最深部にセットされている絞りユニットの「開閉環」と「絞り環用ベース環」が連結できるワケです(笑)

ここでのポイントは、前のほうの工程で「前回の個体は開閉キーと言う板状パーツだった」点を、覚えているようにお願いしていました(汗)

従って絞り環の駆動域を限定する製品設計概念自体がまるで別モノなのが、この違いだけで確定してしまいます・・前回の個体の製品設計では「開閉キーへのダイレクトな細工/切削」によって「開放時にカチンと突き当て停止する場所を、この開閉キーに決めさせていた」ワケですが、今回の個体では「純粋にシリンダーネジが両端 (開放側と最小絞り値側の両端) が切り欠き/スリット/開口部の両端でカチンと突き当て停止するだけ」との大変シンプル、且つその後の非常多くのオールドレンズに採用された方式に変わりました。

↑上の写真は今回の個体で使う「絞り環用ベース環」を拡大撮影していますが、ご覧のようにイモネジがネジ込まれて削れていた箇所が複数確認できます(汗)

↑上の写真は今回の個体で使う「絞り環用ベース環」を拡大撮影していますが、ご覧のようにイモネジがネジ込まれて削れていた箇所が複数確認できます(汗)

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

すると上の拡大写真をチェックすれば一目瞭然ですが(汗)、下穴は1つしか存在せず、その他は「明らかにイモネジがネジ込まれて削れて残った痕跡」です・・数えると「下穴 x 1個」に対して「イモネジ痕 x 6個」もあったりします(笑)

このことから「製産時点には下穴がちゃんと用意されていた」ことが明白であり、且つその根拠として「下穴の研削が全周の3箇所で同一だから」と指摘できます。

このリアルな現実から「この個体は過去に数回メンテナンスが施されており、且つ絞り環が製産時点よりも凡そ1㎜ほど深くネジ込まれ組み上げられていた」事が判明してしまいます(汗)

もちろん今回の組み立てでは「絞り環は下穴位置で固定した」のは言うまでもありません(笑)

↑「絞り環用ベース環」を適切な位置までネジ込んでいって (最後までネジ込むと絞り環操作が硬くなります) ご覧のようにシリンダーネジで鏡筒最深部の「開閉環」に連結させています。

↑「絞り環用ベース環」を適切な位置までネジ込んでいって (最後までネジ込むと絞り環操作が硬くなります) ご覧のようにシリンダーネジで鏡筒最深部の「開閉環」に連結させています。

↑鏡筒は残り光学系前後群を格納するだけなので、ここからは鏡胴のほうの (マウント部の) 組立工程に移ります・・ここからが今回扱った個体が「ニコイチ品」だった解説の内容になっていきます。

↑鏡筒は残り光学系前後群を格納するだけなので、ここからは鏡胴のほうの (マウント部の) 組立工程に移ります・・ここからが今回扱った個体が「ニコイチ品」だった解説の内容になっていきます。

❶ 鏡筒 (絞り環用ベース環ネジ込み済)

❷ 鏡胴外装 (マウント部を兼ねる)

❸ 鏡筒固定環

❹ 無限遠位置確定環

・・こんな感じです。

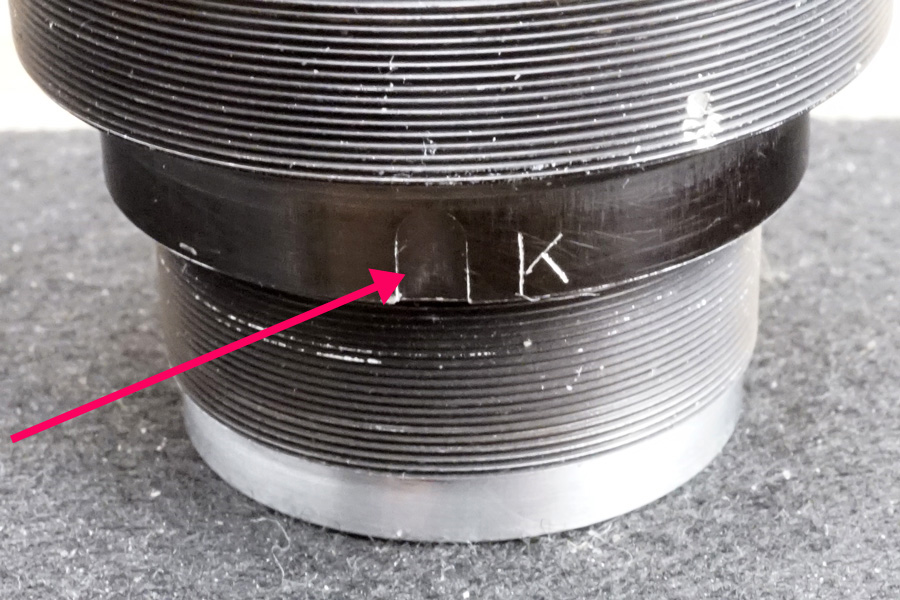

なお❶の鏡筒下部に「K」マーキングが記されていますが、当方が刻み込んだのではありません(汗) また金属材は❷だけが真鍮材/ブラス材で、他はアルミ合金材です。

そしてこのモデルの組立工程で最大のポイント、且つ難関になるのがここからの組立工程でもあります(涙)

その際とても重要なパーツが❹の「無限遠位置確定環 (リング/輪っか)」であり、無限遠合焦の微調整は、まさにこの環の固定位置で確定していく製品設計です。

なお❸は鏡筒を❷の鏡胴に組み込んでから最後に後玉側方向からネジ込んで「鏡筒を締め付け固定す目的と役目」なので、無限遠位置の確定とは一切関係ありません。

ところが「締め付けて鏡筒を固定させる」その原理が問題で、❹の環/リング/輪っかと❸とで、お互い同士で締め付けあっていく手法を製品設計に採り入れています。

つまり❹が鏡筒にネジ込まれているものの、その停止位置のまま❸をネジ込んでいかないと「少しでも互いの環/リング/輪っかが干渉し合って、特に❹が極僅かでも回ると、とたんに無限遠位置が狂う」と言う、面倒くさい方式なのです(汗)

従って無限遠位置の微調整時は、この❹をいちいち回して位置を変更しては❸をネジ込んで鏡筒固定しなければ、そもそも無限遠位置の実写確認ができません(汗)

結果、今回の個体は何と14回目にしてようやく無限遠位置がピタリと合致したまま組み上げが完了しました(涙)

・・どんだけ当方の技術スキルが低いのか、分かると思います!(恥)

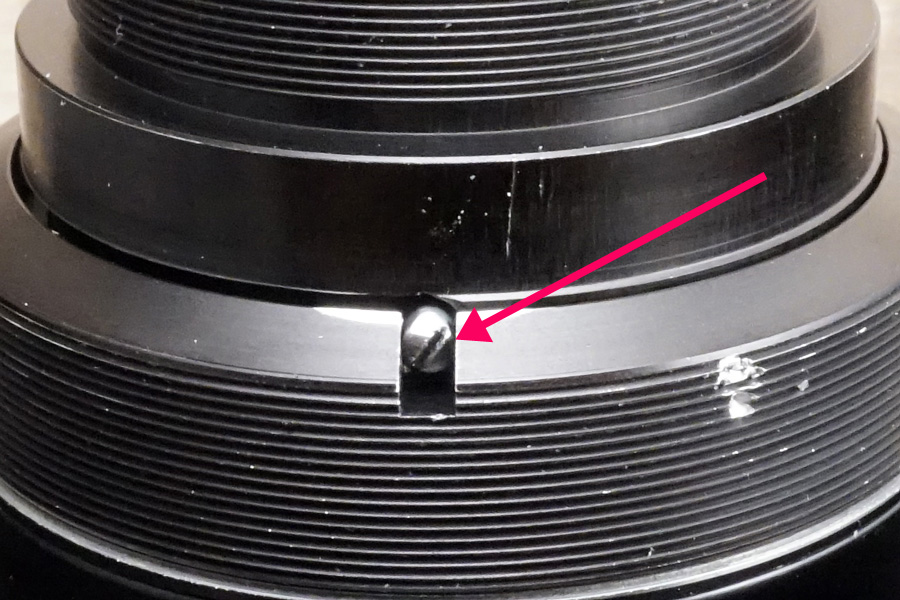

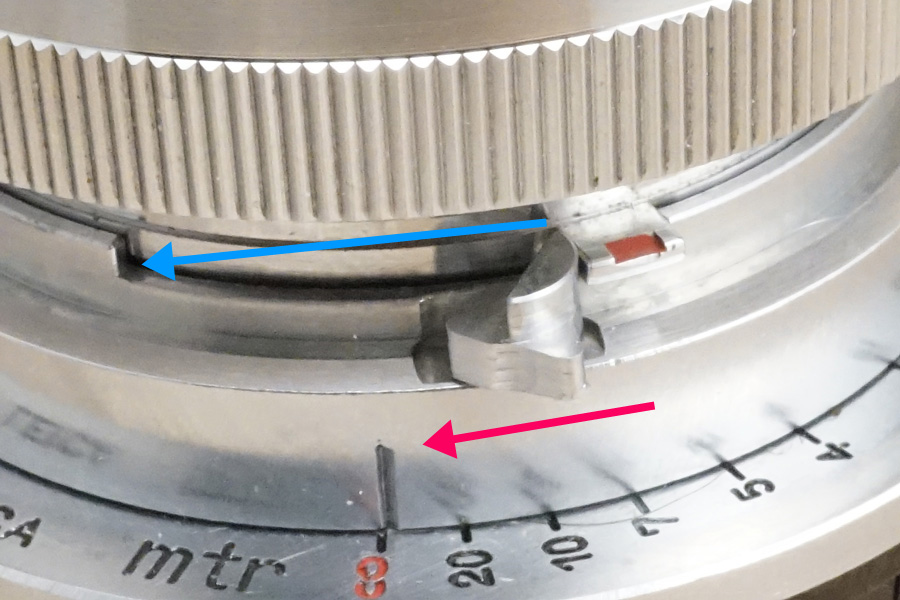

↑鏡筒の下部には赤色矢印で指し示している箇所に窪み/凹みが用意されています。この窪み/凹みには「円形の板状パーツにネジが1本ネジ込まれているキー」が入ります。

↑鏡筒の下部には赤色矢印で指し示している箇所に窪み/凹みが用意されています。この窪み/凹みには「円形の板状パーツにネジが1本ネジ込まれているキー」が入ります。

実は円形のカタチをした薄い板の「中央から外れた位置にネジがネジ込まれている特殊キー」であり、要はネジを回すと「それに伴って円形板状パーツが左右に回転する」結果、実は「鏡胴の絞り環の指標を決定する基準▲マーカーの位置が左右にズレる」仕組みなのです(汗)

従ってネジを時計の回転方向で回していくと、内部の円形板状パーツが右方向にブレていくものの、次第に真下向きに変わって、その後に今度は反対側の左側にブレていく動きをします

・・それはそうですね、ネジが円形板状パーツの中心から外れた位置にネジ込まれているので、円形板状パーツはそういう円運動をします(笑)

実はこの手法で絞り羽根の開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) を微調整させていた製品設計概念が、国産の富岡光学製モデルだったりしたので、意外にも1970年代辺りでも使われていた現役手法だったとも言いかえられます(笑)

ここでのポイントは「鏡胴外装パーツそのモノを左右方向にズラして、基準▲マーカーと絞り環の刻印絞り値を合致させる」と言う製品設計です。

↑その鏡筒の同じ箇所を今度は横向きに置いて撮影しました。赤色矢印で指し示している方向性で前述の「円形板状パーツにネジが1本ネジ込んである特殊キーが入っていく」仕組みで造られています。

↑その鏡筒の同じ箇所を今度は横向きに置いて撮影しました。赤色矢印で指し示している方向性で前述の「円形板状パーツにネジが1本ネジ込んである特殊キーが入っていく」仕組みで造られています。

またグリーン色の矢印で囲った領域こそが「鏡筒固定位置の領域=無限遠位置の微調整領域」なのです!(汗)

↑上の写真は以前扱った個体の組立工程から転載してきた写真です。赤色矢印で指し示している箇所に前述の円形板状パーツにネジがネジ込まれている特殊キーが入っていた痕跡が残っているのが分かります。またグリーン色の矢印が指し示している箇所の環/リング/輪っかは❹ 無限遠位置確定環になります。

↑上の写真は以前扱った個体の組立工程から転載してきた写真です。赤色矢印で指し示している箇所に前述の円形板状パーツにネジがネジ込まれている特殊キーが入っていた痕跡が残っているのが分かります。またグリーン色の矢印が指し示している箇所の環/リング/輪っかは❹ 無限遠位置確定環になります。

このように一つ前の写真でグリーン色の矢印で囲った領域の範疇で、❹ 無限遠位置確定環をグルグル回しながらネジ込んだり、或いはその逆方向に回したりして位置を変更しながら無限遠合焦がピタリと合う位置で回すのをやめます。

そしてその上から❷ 鏡胴外装 (マウント部を兼ねる)を被せてセットしてから、最後に❸ 鏡筒固定環を後玉側方向からネジ込んで締め付け固定すると、初めて鏡筒がガッツリ締め付け固定されて組み上がると言う手法です(汗)

従ってこのモデルで無限遠位置を微調整する→無限遠合焦をピタリと合わせる・・作業と言うのは、このグリーン色の矢印で指し示している箇所の❹ 無限遠位置確定環をいちいちここまでバラしては (反時計方向に) 回してネジ込んだり、或いは反対に時計方向に回したりしながら鏡筒の固定位置をこのネジ山の1列単位、或いはもっと言うなら「数ミリ単位」で回して微調整していく作業を指します!(泣)

・・これがどんなに大変な作業なのか???(涙)

それで当方は今回のこの個体の作業で14回もバラしては❹を回して組み上げては実写確認し

再びバラしてはまた❹を回しては組み上げて・・を繰り返した次第です(涙)

・・チョ〜面倒くさい!(涙)

今回の個体が「ニコイチ品」だった根拠が、まさにここの工程の話になります。

本来前述した円形状板状パーツ+ネジの「特殊キー」は上の写真赤色矢印の場所に入らなければイケマセン。

ところが今回の個体は❷ 鏡胴外装 (マウント部を兼ねる)を差し込んで被せても「赤色矢印とグリーン色の矢印の間の空間に特殊キーがポトリと落ちてしまう」のです!(驚)

つまり赤色矢印で指し示している箇所の窪み/凹みまで、特殊キーがまるで到達しません!(汗)

・・それは14回全ての回数でまるで100%同じ状況だったのです(汗)

つまりこの赤色矢印で指し示している箇所の窪み/凹みも、そもそも特殊キーの存在すら「まるで機能していない=意味を成していない」事実を以て「ニコイチ品」との結論に到達せざるを得ませんでした(涙)・・申し訳ございません。

↑上の写真は今度は今回の個体の❷ 鏡胴外装 (マウント部を兼ねる) です。真ン前に「基準▲マーカー」が写っていて「絞り環の刻印絞り値が合致する指標」であるのが分かります (反対側にももう1つ同じ指標が刻印されている/このモデルは絞り値が両サイドに刻印されているからです)。

↑上の写真は今度は今回の個体の❷ 鏡胴外装 (マウント部を兼ねる) です。真ン前に「基準▲マーカー」が写っていて「絞り環の刻印絞り値が合致する指標」であるのが分かります (反対側にももう1つ同じ指標が刻印されている/このモデルは絞り値が両サイドに刻印されているからです)。

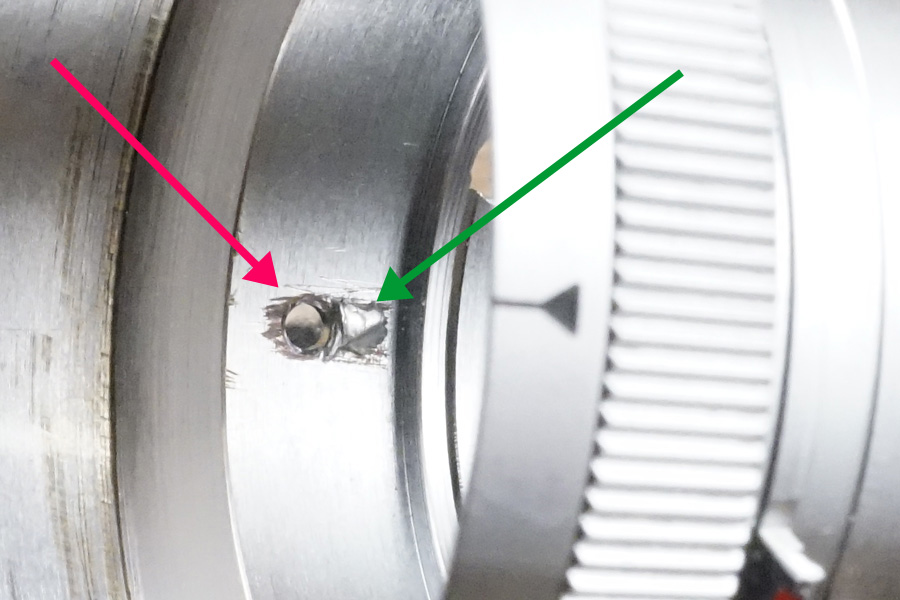

↑さらに拡大撮影しました。赤色矢印で指し示している箇所に特殊キーのネジだけが填まる丸穴が空いています。さらにその特殊キーに付随する「円形板状パーツ」の台座が溶接で用意されているのが分かります (グリーン色の矢印)。

↑さらに拡大撮影しました。赤色矢印で指し示している箇所に特殊キーのネジだけが填まる丸穴が空いています。さらにその特殊キーに付随する「円形板状パーツ」の台座が溶接で用意されているのが分かります (グリーン色の矢印)。

つまり特殊キーの円形板状パーツは、この丸穴の一回り大きい部分に、大きな円を描きつつグルグル回るよう仕向けられていることが、これでご理解頂けると思います(汗)

それで鏡筒株の窪み/凹みの中で、円形板状パーツが左右ブレするので、結果として「筐体外装の絞り値用基準▲マーカー位置が僅かに左右ブレして、絞り値刻印と合致する」仕組みなのです!(驚)

これはこれで別にこの製品設計を貶しているのではなく、製品設計として当然だと思いますが、問題なのは「その特殊キーを回そうとすると、すぐに内部に落下してしまい機能していない/意味を成していない」今回の個体の状況だと述べているのです。

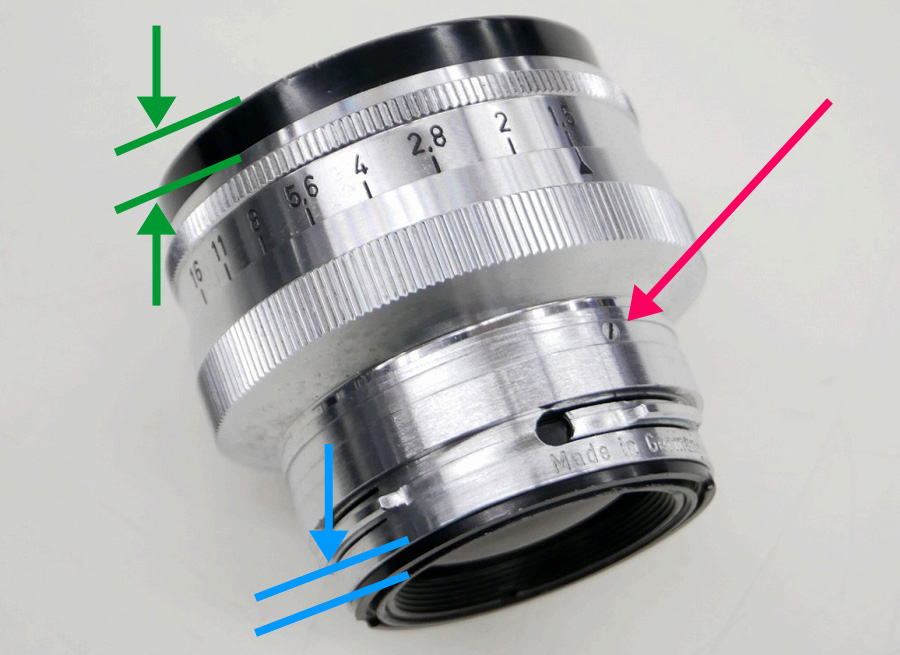

↑さらに絞り環をベース環にネジ込んだところですが、グリーン色の矢印で囲っている幅が当初バラす前に露出していた領域よりも「凡そ1ミリほど縮まっている」のは、冒頭のほうで「絞り環用ベース環に残るイモネジの締め付け痕」との関係性で、下穴の位置がそれらイモネジの締め付け痕よりも1ミリほど高低差でズレていたことに由来しています(汗)

↑さらに絞り環をベース環にネジ込んだところですが、グリーン色の矢印で囲っている幅が当初バラす前に露出していた領域よりも「凡そ1ミリほど縮まっている」のは、冒頭のほうで「絞り環用ベース環に残るイモネジの締め付け痕」との関係性で、下穴の位置がそれらイモネジの締め付け痕よりも1ミリほど高低差でズレていたことに由来しています(汗)

・・だから「下穴の位置で絞り環を締め付け固定した」と正直に述べているのです(汗)

↑上の写真は当初バラす前に撮影していた写真が、当方のミスで消してしまったので、慌てて調達時の写真から引用してきました (失礼します)(汗)

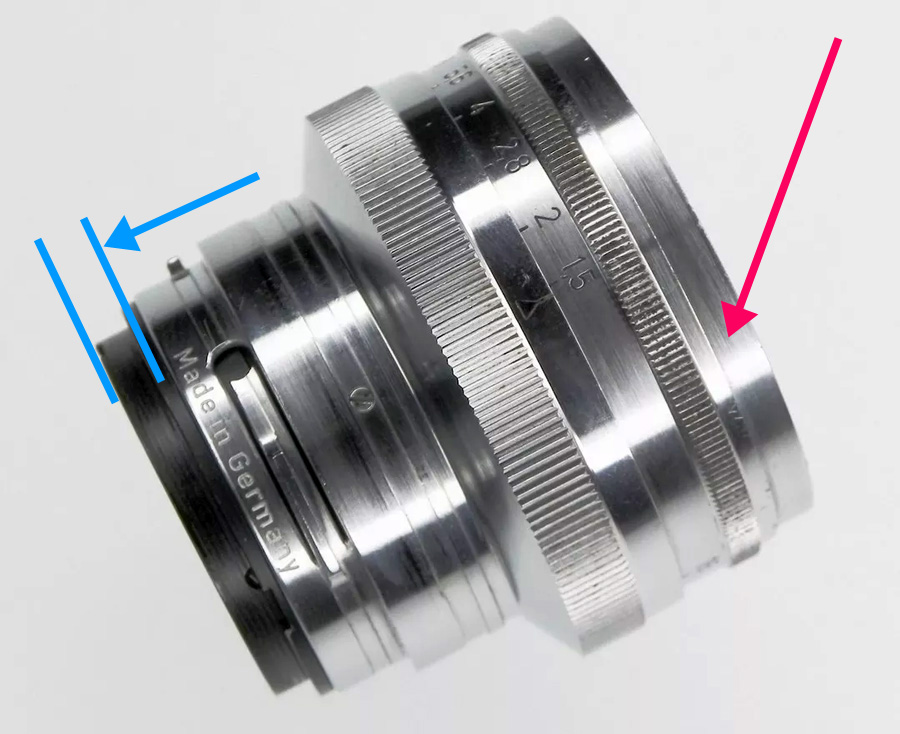

↑上の写真は当初バラす前に撮影していた写真が、当方のミスで消してしまったので、慌てて調達時の写真から引用してきました (失礼します)(汗)

するとグリーン色の矢印で囲っている領域の露出幅が1ミリ分多いのが分かります。また赤色矢印で指し示している箇所に「特殊キーのネジ」が見えており、この内部に少々大きめな外径の「円形板状パーツ」が入っていますが、さらにその背後には「本来在るべき窪み/凹みが来ていない/到達していない」ことを前のほうで解説しました。

・・そしてその根拠が、上の写真ブルー色の矢印で囲っている領域の露出幅です!(涙)

オドロキの真実とは・・この個体に実装している光学系の光路長が、この個体の鏡胴 (或いは鏡筒なのか筐体外装なのか) に適合していないことを、このブルー色の矢印で囲った領域がまるで明示してしまっているのです!(涙)

当方がこのようにこのブログで述べると「自分の整備が拙かったことを隠す為に、別の原因を如何にも真実のように当てがって、大げさに煽ってばかりいる」と某所で誹謗中傷されているのですが(笑)、その『証拠』を以下に3つほど明示します。

↑上の写真は、海外オークションebayから拾ってきた写真ですが、今回扱った個体の製造番号になるべく近い個体の写真です。

↑上の写真は、海外オークションebayから拾ってきた写真ですが、今回扱った個体の製造番号になるべく近い個体の写真です。

するとブルー色の矢印で囲った領域の状況をご確認頂ければ、今回の個体がバラす前時点で既にオカシイのが一目瞭然だと思うのです(汗)・・もちろん同じ「oberkochenモデル」であり当然ながらレンズ銘板の刻印は「ZEISS-OPTON」ではなく「Carl Zeiss」です(笑)

↑1本だけの掲示では皆さんが信じてくれないので、もう1本ピックアップしてきました(笑) やはり近しい製造番号の個体写真です。赤色矢印で指し示している箇所のフィルター枠の露出幅も今回の仕上がった個体と同じレベルです (と言っても、たかが1ミリの話なのでよく分かりませんが)(汗)

↑1本だけの掲示では皆さんが信じてくれないので、もう1本ピックアップしてきました(笑) やはり近しい製造番号の個体写真です。赤色矢印で指し示している箇所のフィルター枠の露出幅も今回の仕上がった個体と同じレベルです (と言っても、たかが1ミリの話なのでよく分かりませんが)(汗)

やはりこの写真を観てもブルー色の矢印で囲っている領域の状況が一目瞭然です(汗)

↑今度は敢えて「ZEISS-OPTON」銘がレンズ銘板に刻印されている個体写真をピックアップしてきました(汗) やはり赤色矢印の状況はまるで同じですし、ブルー色の矢印で指し示している箇所の領域まで同一です!(汗)

↑今度は敢えて「ZEISS-OPTON」銘がレンズ銘板に刻印されている個体写真をピックアップしてきました(汗) やはり赤色矢印の状況はまるで同じですし、ブルー色の矢印で指し示している箇所の領域まで同一です!(汗)

つまりこれらが明示している話は「鏡筒がもっと深く筐体外装 (マウント部を兼ねる) に入るべき/格納されるべき」なのに、適合していないので、前述のように「特殊キーを回そうと試みたらあっという間に落下してしまった」ワケです(涙)

当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいです(笑)

ここまでの説明が今回扱った個体が「ニコイチ品」たる明かしです(涙)・・このように正直に告知してしまい、本当に申し訳ございません!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

そもそも今回の個体は「特殊キー」がおそらくエポキシ系瞬間接着剤で接着されていたのだと思います。と言うのも、この丸ネジは単に回るだけなので、接着などしていなければそのまま当初バラす前時点でも回るのです。それを念の為に確認しようとしたら硬かったので、少しチカラを入れて回したら内部に落下した為「あぁ〜、コイツも接着してある」と以前扱った時と同様に受け取った次第です。

最近、こういう過去メンテナンス時の「ごまかしの整備」の尻拭いばかりさせられる自身の境遇に、何だかマジッで嫌気が増しています(涙)

それをむしろ使命に据えて、特に当方を懇意にして頂ける皆様のオールドレンズを、1本でも多く「本来在るべき姿」に戻して、再びの活用の場を得られるよう仕向けたいとの分不相応な使命感を年初に覚えたものの・・なかなかに茨の道だったりします(涙)

・・はい、確かに痛いですね、心が(涙)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わっています。例え「ニコイチ品」としても、もちろんちゃんと当初と同じピント面で無限遠合焦させてあります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わっています。例え「ニコイチ品」としても、もちろんちゃんと当初と同じピント面で無限遠合焦させてあります。

ピント面の解像感は本当に極僅かですが増したようにも感じています。それは特に開放撮影時の無限遠位置で、ピント面の解像感が少々甘いニュアンスだったのが改善で規定きたように見えているからです。

但し、上の写真のように光学系内の状況は、残念ながらそれほど良くありません(涙)

3つの全ての群で蒸着コーティング層の剥がれが経年並みに起きていますし、一部は蒸着コーティング層を侵食していたカビ菌糸でもあった結果、このように複数箇所で剥がれています(汗)

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

但し、本当に残念なのですが上の写真レンズ銘板の「Ziss」辺りから少しだけ続く光学系第2群の3枚貼り合わせレンズに「バルサム切れ」が起きているように見えますが、それをこの第2群だけで単独で確認すると「バルサム切れと言うよりも、むしろ接着時のガス成分による浮き」のように見え、それは特に光に反射防止黒色塗料させると分かります。

バルサム剤が剥がれてきている話ではないので焦る必要はありませんが、見た目は良くないかも知れません。当初は微細な塵/埃や汚れが多かったので、バラす前時点の確認でチェックできていませんでした(汗)

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。蒸着コーティング層の経年劣化進行に伴う剥がれは、ご覧のとおりです(涙)

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。蒸着コーティング層の経年劣化進行に伴う剥がれは、ご覧のとおりです(涙)

↑11枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

↑11枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

当初バラした直後は相応の油染みが生じていましたが、ちゃんとキレイに仕上げてあるので、上の写真で絞り羽根が汚れているように見えるのは「実は光学系第2群と第1群前玉の蒸着コーティング層の剥がれが写っている」次第です(汗)

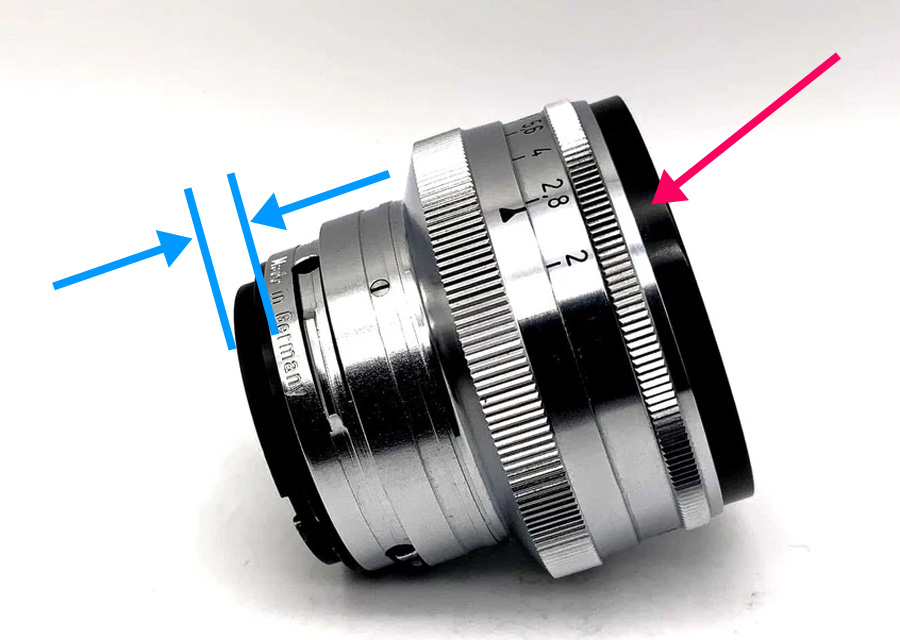

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑絞り環のトルクはご指示に従いマウントアダプタに近いトルクに努めましたが、そうは言ってもあまり当初バラす前時点と変わっていないかも知れません・・多少重くできたくらいです。これは当方所有グリースの粘性に、これ以上重いタイプが無いからです・・申し訳ございません。

↑絞り環のトルクはご指示に従いマウントアダプタに近いトルクに努めましたが、そうは言ってもあまり当初バラす前時点と変わっていないかも知れません・・多少重くできたくらいです。これは当方所有グリースの粘性に、これ以上重いタイプが無いからです・・申し訳ございません。

また絞り環と基準▲マーカーの位置は当初と同じようにピタリに合わせてありますが、それは前のほうで解説してきた「特殊キー」が窪み/凹みに全く到達していない理由から「絞り値用基準▲マーカーと鏡胴の固定位置との整合性は、この個体に関しては失われている」ので、製産時点を示す組み上がり状況からはまるで逸脱しています・・申し訳ございません。

↑絞り環を回すトルクは僅かに重くなったかな???・・と言う程度ですし(汗)、本来当方が目指していた組み上がり状況とはだいぶ異なる組み上げ工程を経てしまいました(涙)

↑絞り環を回すトルクは僅かに重くなったかな???・・と言う程度ですし(汗)、本来当方が目指していた組み上がり状況とはだいぶ異なる組み上げ工程を経てしまいました(涙)

しかし無限遠位置は当初バラす前時点の位置で合致させてありますし、もちろん「amedeoアダプタ装着状態のまま」でご指示どおり仕上げています(汗)

オーバーホール/修理ご依頼者様皆様に告知しているとおり、もしもお届けしたオールドレンズの仕上がり状況にご満足頂けない場合は、そのご納得頂けない要素に対して「ご納得頂ける分の金額をご請求金額より減額」下さいませ。

減額頂ける最大値/MAX額は「ご請求金額まで (つまり無償扱い)」とし、大変申し訳御座いませんが当方による弁償などは対応できません・・申し訳御座いません。

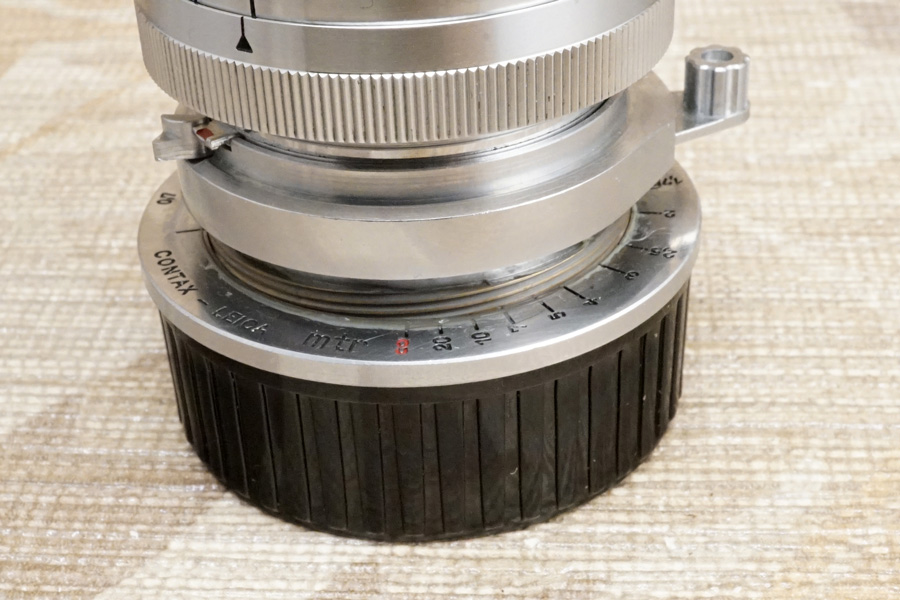

↑この高価な「amedeoアダプタ (米国製)」にはロック用ツマミが備わり、赤色矢印の方向に回すと/傾けると、ロック用の爪がブルー色の矢印の方向に動くようになって外せる仕組みです。さすが遊びも何も一切無いので、さすがの「amedeoアダプタ」です!(驚)

↑この高価な「amedeoアダプタ (米国製)」にはロック用ツマミが備わり、赤色矢印の方向に回すと/傾けると、ロック用の爪がブルー色の矢印の方向に動くようになって外せる仕組みです。さすが遊びも何も一切無いので、さすがの「amedeoアダプタ」です!(驚)

↑最短撮影距離位置まで距離環のツマミを回していくと、ご覧のようにヘリコイドの条ネジ山が露わになってくので、このマウントアダプタの場合「砂」はマジッで天敵です!(怖) また塗布されているヘリコイドグリースはウレアグリースだと思います。

↑最短撮影距離位置まで距離環のツマミを回していくと、ご覧のようにヘリコイドの条ネジ山が露わになってくので、このマウントアダプタの場合「砂」はマジッで天敵です!(怖) また塗布されているヘリコイドグリースはウレアグリースだと思います。

↑また距離環のツマミの裏側には「無限遠位置のストッパー」が用意されているのが分かります (赤色矢印)。さらにグリーン色の矢印で指し示している箇所の金属棒は「最短撮影距離位置での停止用ストッパー」であり、両端でちゃんとカチンカチンと突き当て停止するよう製品設計されています。しかもその感触には遊びもムダも何も無く「まるで適正!」だからこその、本当に素晴らしい「amedeoアダプタ」です!(涙)

↑また距離環のツマミの裏側には「無限遠位置のストッパー」が用意されているのが分かります (赤色矢印)。さらにグリーン色の矢印で指し示している箇所の金属棒は「最短撮影距離位置での停止用ストッパー」であり、両端でちゃんとカチンカチンと突き当て停止するよう製品設計されています。しかもその感触には遊びもムダも何も無く「まるで適正!」だからこその、本当に素晴らしい「amedeoアダプタ」です!(涙)

↑マウントアダプタ側には赤色矢印で指し示している箇所に、徐々に深くなっていく溝が備わり、ここに「無限遠位置の停止キーがカチンと填まる」からこそ、詰まった感じなどを一切感じない「本当に事細かくあらゆる事柄に配慮を尽くした素晴らしいマウントアダプタ」です!

↑マウントアダプタ側には赤色矢印で指し示している箇所に、徐々に深くなっていく溝が備わり、ここに「無限遠位置の停止キーがカチンと填まる」からこそ、詰まった感じなどを一切感じない「本当に事細かくあらゆる事柄に配慮を尽くした素晴らしいマウントアダプタ」です!

・・まるで中華製のKIPON製アダプタとは、天と地獄みたいな話です!(笑)

KIPON製マウントアダプタ扱っていると、まるで (精神的に) 地獄の痛みを感じつつ操作を強いられますが(涙)、一方でこの「amedeoアダプタ」は天空/天上世界を指先で味わっているが如く、ひたすらに限りなく公正で自然です!(驚)

↑例によっていつもの如く、当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

↑例によっていつもの如く、当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

無限遠位置 (当初バラす前の位置に合致/ピタリの状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f1.5、被写体までの距離:65m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:32m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、40m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の70m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑当レンズによる最短撮影距離76cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離76cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。もうほとんど絞り羽根が閉じきていますが、それほど「回折現象」の影響を感じません。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。もうほとんど絞り羽根が閉じきていますが、それほど「回折現象」の影響を感じません。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

今回のオーバーホール/修理ご依頼、誠にありがとう御座いました。引き続き次のオールドレンズの作業入ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。