♦ Canon Camera Co. (キヤノンカメラ) CANON LENS 50mm/f1.2《Sレンズ:前期型》(L39)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わっとご案内するモデルは、国産は、

今回完璧なオーバーホール/修理が終わっとご案内するモデルは、国産は、

キヤノンカメラ製標準レンズ・・・・、

『CANON LENS 50mm/f1.2《Sレンズ:前期型》(L39)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、当時のCanon製標準レンズ「Sレンズシリーズ」だけで捉えると24本目にあたりますが、今回扱った「50㎜/f1.2」だけカウントすると8本目です。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

つい先日、このキヤノンカメラ製標準レンズ「Sレンズシリーズ」で最高峰だった『CANON LENS 50mm/f0.95《前期型/後期型》(Sマウント)』をオーバーホール/修理で扱ったばかりですが、その際このブログで告知したとおり、今回のこの個体の扱いを以て「当方でのSレンズシリーズの扱いを終了する」次第です(涙)

いえ、正直に言うと、ホンネは今後も時々扱いたい気持ちが「その描写能力の高さ」から、今もなお沸々と心の中に在るのですが、如何せん「あまりにも酷い整備内容を、僅か1社だけがあからさまにず〜ッと続けている」現状に、さすがに都度その尻拭いをさせられる立場でしかない当方にすれば、腹煮えたぎるのを通り越して、まるでバカらしく思えたからです(涙)

こんな素晴らしいオールドレンズに対して、公然と平気でこのような仕打ちを執り続けられるその企業姿勢はもとより、在籍整備者達の (キヤノンレンズのSレンズシリーズに関わっているのは、最低でも3人居るのを確認済) 人格と言うか、良識に反する行為に疑いしか残っていません(涙)

・・あまりにも、酷すぎる。

今まで扱ってきた「Sレンズシリーズ」総数24本全てで、100%同一の整備内容が施されているのを目の当たりにして、このような事実がリアルな現実に起きていることに唖然としています・・(涙)

24本の中で半分程度の個体に同一の整備内容が確認できているなら、まだ数社の整備会社の関わりが憶測できますが、全滅となれば話は変わります(泣)

また24本全てに「部位別に製造番号の下3桁をマーキングする手法」が共通項として執られていた事実を掴んでいる結果、そのマーキング時の筆跡を根拠に「特にSレンズシリーズに関わっていた整備者は、その会社で最低3人居る」ことまで掴めました(泣)

・・3人です! 3人が3人とも、似たような整備を平気で行っているのです!(涙)

適時状態の良い部位を複数の同型個体から転用して「ニコイチ/サンコイチ」する概念は理解しないでもありませんが、当方的には「自分の最低限な人情として」可能な限りオリジナルな状態を維持しつつ、完璧な方向性に組み上げたい・・との思いがありますが、それって間違っているのでしょうか???!!!

・・是非とも、何方かご教授下さいませ! お願い申し上げます!!!(涙)

少なくとも当方は今までの14年間、ひたすらに「オリジナル性の追求」には執拗にこだわりをみせてきましたが、もしも皆様がそれは間違っていると仰るのなら、それを『是』として認めざるを得ません(涙)・・但し、そうは言っても転用部位を都度用意していく「資金」は、当方のような身の上の人間にはまるで用意できません(涙) 従って自らの非を認めつつも、相変わらず今後も「オリジナル性の追求」はその根底に残したままにならざるを得ません (スミマセン!)(汗)

従って、当方の整備スタンスとしては「可能な限りオリジナルな状態で各部位別に経年劣化だけを取り除いて仕上げていく」中で、それでもどうしても納得できる組み上がりに至らないと最後の判定に臨めば、それは仕方なくですが「ニコイチ/サンコイチ」に頼らざるを得ないとの方針です。

しかし仮にそうだとしても「ニコイチ/サンコイチ」を所有者に隠したまま

戻すことは、さすがに人情として憚れますし、ましてや何処ぞのショップの

店頭に並ぶのであれば、一部部位の転用もあることを謳うのは、商いとして

筋なのではないかと思うのです(泣)

・・この考え方ッて、間違っているんですか???(汗)

少なくとも40年以上小売業で接客してきた身の上としては、そのように正直であるべきとの想いをひたすらにお客様にも貫いてきたのですが・・もしかしたら、それは自身の甘えだったのでしょうか???(涙)

ここに至って、足元がぐらつき始めているようで、本当に心許ない晩年を迎えている恥ずかしい始末です(恥)

もちろん小売業ですから、そもそも社の方針が大前提であり「売るべき商品が決まっている」のは、どんな商いでも同じだと思いますが、そんな中でも正直に接してきたつもりです(涙)

・・間違ってたのかしら。。。。。

確かに「知らないほうが良かった」と、その真実を目の当たりにした時に仰る皆様のお気持ちも、理解していないワケでは決してありません! 然し仮にそうだとしても、はたして隠して知らん顔することこそが「気配り」なのでしょうか???!!!・・自分の方針に、自信がなくなってしまいました(汗)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ツラツラと愚痴ばかりこぼしてしまい、申し訳ございません(汗)

いずれにしても前述のような状況から「Sレンズシリーズ」の当方での扱いを終了致します。そこでそれならばと有終の美を飾るべく、誠心誠意想いを込めて今回のオーバーホール/修理に臨んだワケですが、蓋を開ければ「またこの整備会社の別の真実が露わになってしまい」結果的に大赤字を迎えてしまい「有終の美を飾るどころか、痛恨の極みで終わる」始末です(涙)

・・これもリアルな現実であり、まさに身から出た錆なのでしょう(涙)

世知辛いです。本当に世知辛い世の中です・・(涙)

どうも昨年末から、マイナス面を超えてダークな世界に足を踏み込んでしまったが如く、イヤなことが続きます(涙)

但しそうは言っても、ご依頼者様のお手元の戻る今回扱ったこの個体の組み上がり状況は、何から何まで、それはそれは本当に素晴らしい仕上がりです!(涙)・・ご安心下さいませ。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

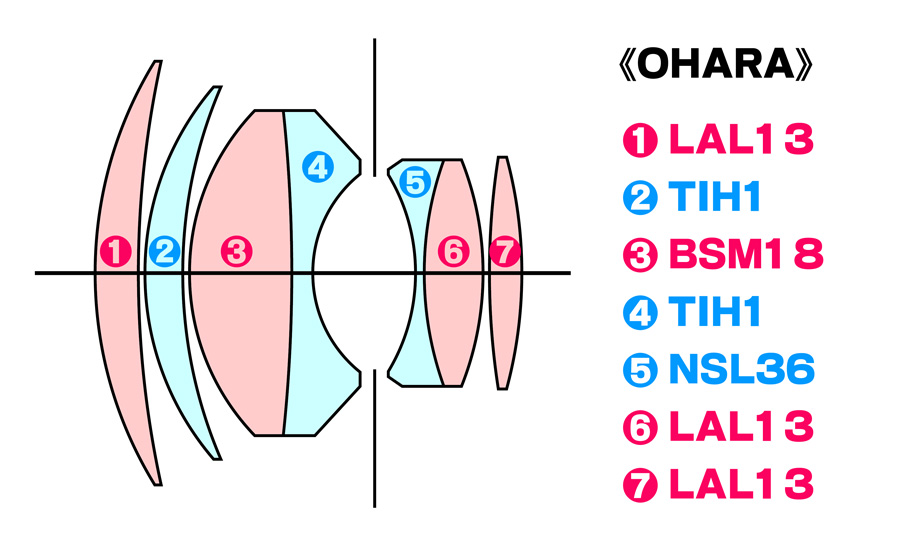

いずにしても今回のこのブログでの掲載がこのモデルでは最後になりますから、今一度光学設計を洗い直してみたいと思います。

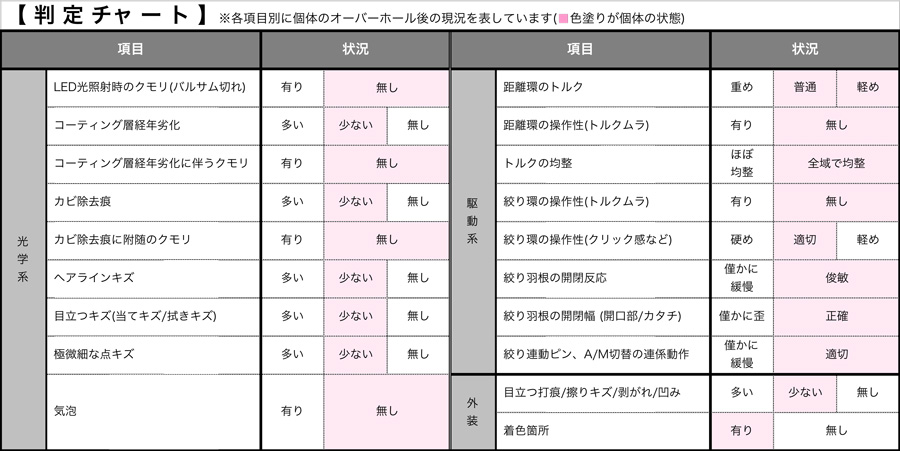

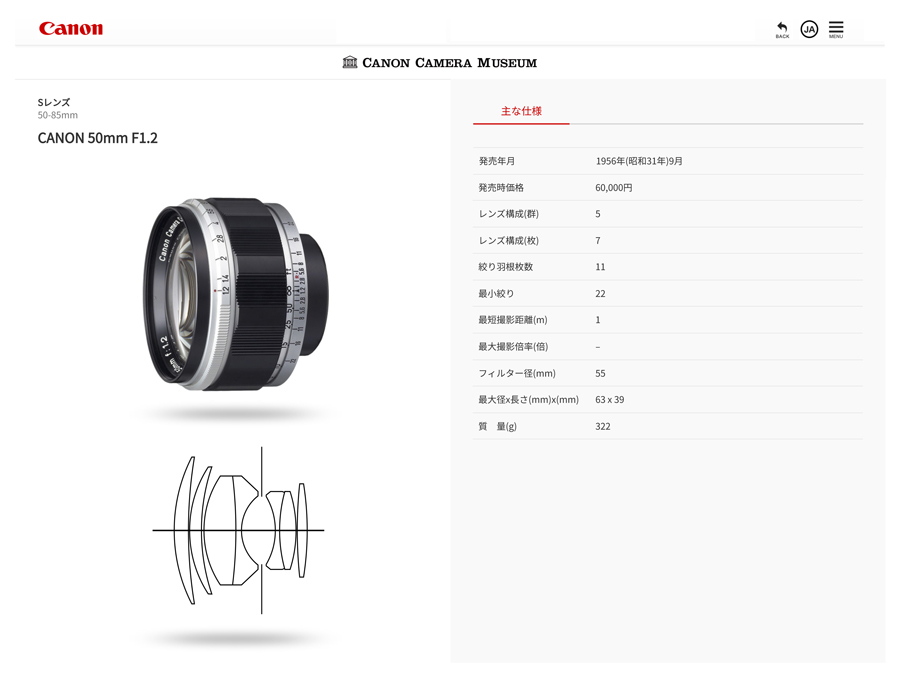

↑例によって上の図はキヤノンのカメラミュージアムからの引用になりますが、当方により構成図など手を加えています。

↑例によって上の図はキヤノンのカメラミュージアムからの引用になりますが、当方により構成図など手を加えています。

掲載の構成図は、以前のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

巷の評価では「開放撮影時はピント面が分からない」と酷評されることがあるものの、実はちゃんと光路長をキッチリ合わせて組み上げてあげれば、それはそれは明確にピント面を視認できるレベルまで解像度はアップしています!(驚)・・但し、確かに被写界深度がf1.2時は相当狭い/薄いので、撮影シ~ンによっては視認し辛い状況に至るのは否めません(汗)

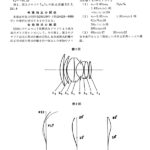

←今回扱ったこのモデルの特許出願申請書を探ると、巷で解説されているのは❶『実公昭35-003550』です。貼ったリンクを開くと中央辺りに「公告番号」欄があるので、そこをクリック/タップすれば特許出願申請書の現ブツを確認できます。

←今回扱ったこのモデルの特許出願申請書を探ると、巷で解説されているのは❶『実公昭35-003550』です。貼ったリンクを開くと中央辺りに「公告番号」欄があるので、そこをクリック/タップすれば特許出願申請書の現ブツを確認できます。

左の引用図はその特許出願申請書内記述の2ページ目になり、まさに「50㎜/f1.2」の発明案件であることを明記しています。

←ところが今回のモデルの参照案件を調べると、意外にも日本の特許庁への登録は左の特許出願申請書しか載っていませんでした(汗)

←ところが今回のモデルの参照案件を調べると、意外にも日本の特許庁への登録は左の特許出願申請書しか載っていませんでした(汗)

この❷『実公昭28-006685』は、もちろんキヤノンカメラ在籍の今回のモデル発案者でもある「伊藤 宏」氏の案件になり、これによって

4群6枚ダブルガウス型光学系からの発展系だったことが確定です(汗)

しかし「50㎜/f1.2」の特許出願申請書内記述を読むと、一般的に4群6枚ダブルガウス型光学系は「斜め球面収差」の収差補正に課題が残っていたことが記されていました!(驚)

また開放時にはかなりの確率でフレアの影響を強く受けることも記されています(汗)・・つまり❷の発明案件で、それら残存収差の補正が著しく改善できたと自ら述べています。

そのストーリーから転じて、❶の発明では、❷の光学系第1群前玉の要素について「2つの凸メニスカスレンズを用いて対応した」との記述は、その目的と役目が全く記されていませんが裏読みするに、特許出願申請書内記述の冒頭で明記していた「高写力高性能レンズの提供」が充当できると考え、要は開放f値:f1.2を狙って前玉を拡張させたのだと言っているように聞こえます(汗)

「斜め球面収差」は❷で既に改善されているとしても、はたして前玉を拡張させたことでフレア対策にもなったのか否か・・光学知識皆無な当方には、これら2つの記述を読んでも相当なレベルで「???」です(笑)

・・凡そ日本の特許庁宛出願の記述は、実務レベルしか記載せず甚だ「???」ばかりです。

仕方ないので、今回もやはり海外での「伊藤 宏」氏出願状況を探ることになります(汗)

←『US2836102A (1955-08-16)』米国特許庁宛出願

←『US2836102A (1955-08-16)』米国特許庁宛出願

キヤノンカメラ在籍「伊藤 宏」氏発明

英語の記述のほうが (和訳したほうが) 当方のような光学知識皆無なドシロウトには、むしろ分かり易い記述内容と言うか、配慮を感じる記述で、何とも皮肉な話です(笑)

前述の「斜め球面収差」の残存により開放付近でフレアの発生原因になるのが、ダブルガウス型光学系に共通した欠点であると、明確に一文で述べています(笑) もちろんその文言に続き前述❷の発明がそれらを著しく改善させたとそのまま付け加えているのは同じでした(笑)

ところがオドロキだったのは(笑)、特許出願申請書内には「2つの実施例が示されていた」ものの(汗)「Fig.1:F1.4」或いは「Fig.2:F1.2」としている点です。

・・これがまるで目からウロコでした!(笑)

つまり前玉の前衛配置で凸メニスカスをもう1枚追加配置するだけで「f1.4もf1.2も両方とも対応できる!」と言っちゃっているようなものです(笑)・・と言う安直な受け取りは、実は本当は危険なのでしょうが(笑)、まぁ〜当方のようなドシロウトレベルなら、もしかしたら許されるかも知れません(汗)

しかしここで学べたのは、少なくとも「斜め球面収差とフレアの関係性 (その地雷は開放付近での撮影に在る)」と同時に、開口比の対策は「前玉の前にもう1枚追加してあげれば明るくできる」との妄想に繋がるのだと理解しました(笑)・・それは先日扱った「50㎜/f0.95」も全く同じセオリーのようです(汗)

さらに❶の2ページ目の右上に記されていた(1) 〜 (3) について、球面収差と色収差の補正効果が (1) であり、さらに問題になっている斜め球面収差が (2)、そしてさらに (3) で非点収差の「除去」とまで明言してしまっています!(驚)

つまりこれらの制約条件を整えることで、前玉の前衛配置で凸メニスカスレンズを1枚追加していくだけで「f1.4もf1.2だってできちゃう!」と当方的には受け取っちゃうのです(笑)

・・これはとっても分かり易くて、めっちゃ楽しッ!(笑)

↑そしてようやく米国特許庁宛出願で、既知の参照発明案件の羅列を知ることが叶いました!

↑そしてようやく米国特許庁宛出願で、既知の参照発明案件の羅列を知ることが叶いました!

日本特許庁宛の出願をみていくと、キヤノンカメラに限らず、多くの場合で参照発明案件の記述は自社内の案件に限っていることがとても多く、当方的にはいつも「???」でした(笑)

公平を期すなら、或いは海外に通用させるなら、既知の参照発明案件記述は、まさに上のようなシステムが適しているように思ったりします(汗)

いつものように上の一覧は昇順での時系列です。するとやはりここでも「KAPELLA LTD.」の発明案件がスタート地点に居ます!(凄)

結構ネット上の解説などをみていると「Taylor Taylor & Hobson Ltd.」は頻繁に登場しますが、どういうワケか「KAPELLA LTD.」の名前は滅多に記されません(涙) せいぜい記されていてもKAPELLA LTD. 社在籍の「Arthur Warmisham (アーサー・ウォーミィシャム)」氏の名前ばかりで、創設者の「Horace William Lee (ホレス・ウィリアム・リー)」氏の名前が出現するのは本当に稀です(涙)

詳細は昨年末に同じモデルを扱った際に調査済みなので、一覧を細かくチェックしたい方は『CANON LENS 50mm/f1.2《Sレンズ:前期型》(L39)』をご確認下さいませ。

←なお前述の特許出願申請書『US2836102A (1955-08-16)』では、実施例として光学系構成図は「Fig.1:f1.4」と「Fig.2:f1.2」の2例を掲載しており、それぞれの検証に際し2例ずつ諸元値を計算しています。

←なお前述の特許出願申請書『US2836102A (1955-08-16)』では、実施例として光学系構成図は「Fig.1:f1.4」と「Fig.2:f1.2」の2例を掲載しており、それぞれの検証に際し2例ずつ諸元値を計算しています。

左の一覧その中で「Fig.2:f1.2」について1つ目の検証である諸元値一覧を抜粋しています。

2つ示されていた諸元値の中で、この1番目の諸元値一覧をチョイスした理由は「OHARA製/HOYA製/SHOT製」の光学硝子材について、その製品 (番号) の存在を調べた結果、全ての群、及び構成で顕在していた「屈折率とアッベ数の組み合わせ」を手繰って合致するのがこの諸元値しか無かったからです。

するとこの諸元値一覧を満たす光学硝子材を供給していた光学硝子精製会社は、先日扱った時の「50㎜/f0.95」に習えば「OHARA製」と言う話になります (一部はSCHOTTに該当なし)(汗)

従って今回も「OHARA製」の光学硝子材をチョイスして、その該当硝子種別を以下の光学系構成図に当てはめてみました。

↑そして上記諸元値一覧の検証値を基に「屈折率とアッベ数の組み合わせで適合する光学硝子材を選択して当てはめた構成図」が上のトレース図になります。

↑そして上記諸元値一覧の検証値を基に「屈折率とアッベ数の組み合わせで適合する光学硝子材を選択して当てはめた構成図」が上のトレース図になります。

❶ 1.69350nd、53.5vd:LAL13 (ランタンクラウン硝子) (リファレンス:LAK13)

❷ 1.71736nd、47.9vd:TIH1 (重フリント硝子) (リファレンス:SF1)**

❸ 1.63854nd、55.5vd:BSM18 (重クラウン硝子) (リファレンス:SK18)

❹ 1.71736nd、29.5vd:TIH1 (重フリント硝子) (リファレンス:SF1)

❺ 1.51742nd、52.5vd:NSL36 (クラウンフリント硝子) (リファレンス:KF6)

❻ 1.69350nd、53.5vd:LAL13 (ランタンクラウン硝子) (リファレンス:LAK13)

❼ 1.69350nd、53.5vd:LAL13 (ランタンクラウン硝子) (リファレンス:LAK13)

↑一つ前に掲示した光学系構成図には該当する光学ガラスレンズ製品コードを附し、合わせて

クラウンガラスとフリントガラスの種別を明示したものです。

さらにそれらに対応する屈折率 (ndが付随する数値) とアッベ数 (vdが付随する数値) を個別に明記したのが上の羅列です。

但し、上の羅列の中で「**」を右端に附した❷ TIH1 (リファレンス:SF1) は、当然ながら検索の基本値である屈折率は合致しているものの、アッベ数については「OHARA製/HOYA製

/HIKARI製」全て含め「29.5vd」なので、特許出願申請書内の検証諸元値一覧表の記述がミスタイプかも知れません (不明です)・・それは同じ特許出願申請書内の該当諸元値一覧でも❹はちゃんと「29.5vd」と表記しているからです (これは正しい)。

これらの検証から、特にこのモデルの光学系は「後群側でランタン材を含有した光学ガラスレンズを使い (❻と❼)、屈折率とアッベ数の両方を高い数値に採ってきた、少々ムリした設計っぽくも見えてしまう」ものの、当方の勉強がまだ浅すぎるので何とも言えません(汗)

特に今回のモデルで当方が初めて知った❺ NSL36 (リファレンス:KF6) は、クラウンガラスとフリントガラスの両方の性格を持つ光学ガラスレンズなので、たまたま今回のモデルの配置が構成5枚目の2枚貼り合わせレンズ片側だったことから「色消し効果を狙うならフリントガラスの性質を狙って配置している」と当方が受け取り、ここで非点収差の補正を積極的に行っているように考えました・・従ってどちらの性格を重視していたのかは、特許出願申請書内記述を読んだだけでは掴めていません (多分方程式を使いちゃんと計算すれば、自ずと答えが示される数値を記述しているのだと思いますが、当方には計算がそもそもムリです)(汗)

なお「リファレンス」の硝子種別は、一般名として付随させていますから「OHARA製」でLAL13と言う名称の光学ガラスレンズは、一般名で「LAK13」と言う意味合いです。この文字の違いや数字の相違は、各光学ガラス精製メーカー社内での呼称ルールに則っている為、不明瞭なので一般名称を対比させています。

さらにこの硝子種別の説明をするなら「La:ランタン材含有光学ガラスレンズ」を意味し (上の表記ではLA)、且つ「Ba:バリウム材含有光学ガラスレンズ」に「S:重」になり鉛の含有率に偏向性を与えた (要は極端に多く含有したり減らしたり) 光学硝子種別を意味します。また「F:フリントガラス」或いはその対極に位置する「K:クラウンガラス」との見方になります (あくまでも一般的な捉え方なので、リファレンスと言うコトバを使っているのだと思います)(汗)

従って❺が両方の性質を持つ光学ガラスレンズとの説明に到達しますから、配置によっては❺に変わって「クラウンガラス」の性質を求めて設計していることも考えられます (今回は後群側と言う結像の制御目的が多分に強く、且つ2枚貼り合わせレンズの片側であることから、❺をフリントガラスとして扱ってみました/そうしないと非点収差の補正になりません)(汗)

なおランタン材を硝材に配合する理由は「屈折率を10%程度向上させる狙い」です。他には1950年代〜1960年代まで「酸化トリウム」を含有させて「屈折率の向上を20%台に上げた」光学ガラスレンズも精製されており、俗に言う「アトムレンズ (放射線レンズ)」でしたが、1970年代以降ブラウニング現象によって赤褐色化が起きる為に減少しています 。

ブラウニング現象なので、蒸着コーティング層の経年劣化進行に伴う変質などの一つである「コーティング焼け」などが含まれる「黄変化」とはまるで違う現象です。

◉ ブラウニング現象 (browning phenomenon):

光学硝子材に酸化トリウムを含有していた場合、光分子配列の欠陥部に放射線によって生じた電子/正孔がトラップされ、特に紫外〜青色帯域に光吸収を生じるようになる現象を指し、見た目で経年の時間経過に伴い光学硝子材が変質し赤褐色化する現象を指す (但し、石英ガラスに於いてはこの現象は生じない)。従って石英ガラスだけを使用することにより光学ガラスレンズに於ける透過率の低減防御を期待できる。

(参照:次期太陽観測衛星用光学ガラスの放射線耐性試験,国立天文台報3 (1998) 145-150)

従ってオールドレンズにこの現象を当てはめて考えると透過してきた入射光への影響は「写真全体が黄色っぽく写る」点を挙げる人が圧倒的に多いですが、実は紫外〜青色帯域での光吸収との話なので「コントラストの偏重を来す」問題のほうが重要です・・何故なら黄色っぽく写る問題は、デジタル一眼レフカメラ/ミラーレス一眼レフカメラに装着して撮影しているなら「オート・ホワイトバランス (AWB)」の自動設定で真っ白に調整できますが、コントラストの調整はカメラ側の別のシステムで都度行う必要があり、とても面倒です。

しかもこの問題は「コントラストなので、白黒の256階調でのカラー成分割り振り時にもモロに影響を受けて、本来製産時点に光学設計者が狙っていた光成分の制御から少々乖離した画として残る」ことを意味します(汗) 結果、白黒/カラーの別なくコントラストが高めの写真が量産されることになります(汗)・・何度も言いますが、オート・ホワイトバランスは色成分への処理であって、コントラストへの処理ではありませんし、そもそも入射光の成分が変質してしまっている時点で、カメラ側でどうにかできる話では全くありません(笑) これは白黒写真撮影した時に分かりますが、特にアンダーと中間調の境界でカラー成分の割り振りが反転する為中間調の耐性に対する悪影響に繋がっていきます(汗)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

この屈折率の単位に使う「n(d)」はナトリウム原子の発光スペクトルに視られる強い二重線を指し、その波長の短いほうを「D1線 (589.6nm)」波長の長いほうを「D2線 (589.0nm)」と呼び、共に「D線」として使います。そして屈折率は「光の進み易さを示す値」を意味し、真空中を透過する時の入射光速度 (c) を物質媒体を介在させた時の速度 (v) で除算した値 (n) を示します・・n=c/v。結果、真空中を進む光速は「1」を執り、屈折率が高い媒体中では遅くなり、屈折率が低い媒体中では速くなります。屈折率が変化する媒体を透過する際は、光は波長に従い曲がったり (屈折) 或いは反射して別れていったり (分散) というふるまいをします。

またアッベ数は、光の波長ごとに異なる屈折率の変位を示し、光学硝子材に拠る分散度合いを示す分散率の逆数でもあります。

◉ アッベ数 (単位:v)

入射光の波長に対する屈折率の変位を示し、光学硝子の色分散性を表す性質を意味します。

このことからアッベ数が高い数値の場合、色分散が低くなり色収差の発生が少なくなると言えます。また屈折率が高いほど球面収差の発生量が低減されるものの、その反面光学硝子材の内部を透過していく光の速度は低くなります (屈折率が低いほど透過速度が速い)。

このような関係性を考慮し光学系内に使う光学硝子材の種別をチョイスしいくのが、光学設計者の一つの仕事内容です。

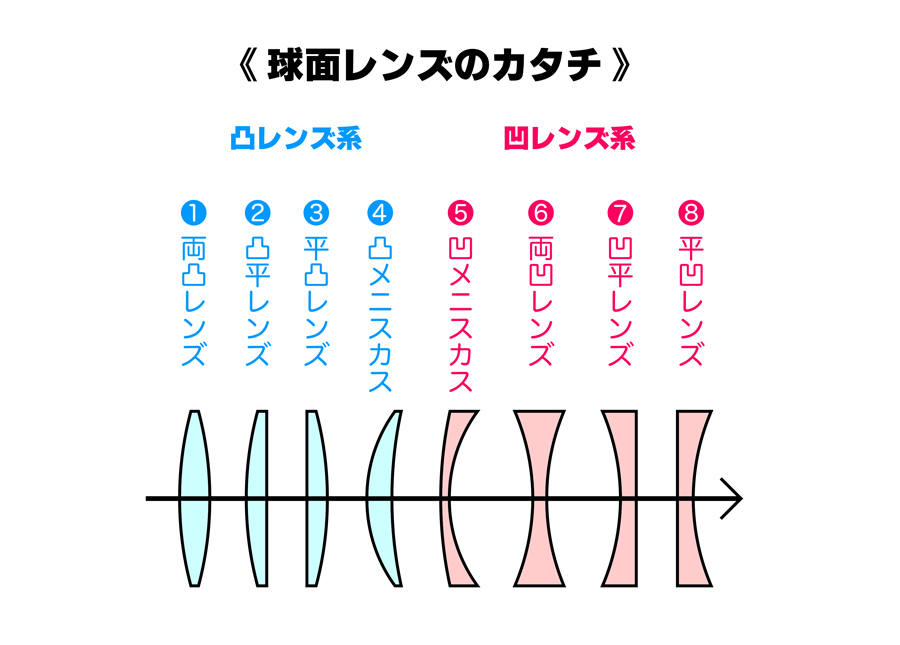

色付の光学硝子材はクラウンガラスを意味し、 色付の光学硝子材がフリントガラスです。これら硝子材の種別をサクッと述べると「ソーダガラスの分類:クラウンガラス」であり「鉛ガラス:フリントガラス」とも言え、アッベ数50〜55 (v) 以上をクラウンガラス、以下をフリントガラスと呼びます。

ソーダガラスの一例は窓ガラスとも指摘でき、一方で鉛ガラスの例は食器のカットグラスなどが良い例でしょうか。

特にフラウンホーファーレンズとして本当は有名だったハズの、光が光学ガラスレンズを透過していく際に生ずる色ズレに対する「色消し効果」は「クラウンガラスとしての凸レンズ系 (両凸レンズ/凸平レンズ/凸メニスカスレンズ)」と「フリントガラスとしての凹レンズ系 (両凹レンズ

/凹平レンズ/凹メニスカスレンズ)」を互いに接着することで、入射光透過時の屈折率を活用し

その際の光の分散性を根拠に具体的な入射光の波長制御を行う光学技術です。

↑なお上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・

↑なお上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・

ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

なお一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学ガラスレンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

![]()

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『CANON LENS 50mm/f1.2《Sレンズ:前期型》(L39)』のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『CANON LENS 50mm/f1.2《Sレンズ:前期型》(L39)』のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

構造面は、基本的に鏡胴「前部/後部」の二分割方式であり、鏡筒が前部になって後部側がヘリコイド群のパターンです。

しかし今まで「Sレンズシリーズ」を24本扱ってきて、正直なところ (自分の感想としては) 少々絞り環の制御機構に課題を抱えた製品設計だったとの印象しか残っていません(涙) さらにその根本因果に「絞りユニット内構成パーツの位置決め環側の固定手法が悪すぎる」上に「絞り環のセット手法も配慮が足りない」さらにプラスして「板バネ方式のクリック感実現手法にもムリがある」と言う、まさに三つ巴での、鏡筒主要機構自体に製品設計の拙さが介在しているとの結論にしか到達し得ません(汗)

せっかくの光学設計も、この製品設計の配慮の無さが、経年劣化進行に伴う各部位の課題を大きくしてしまっていると思います (明言します)!

然し現在市場流通している「Sレンズシリーズ」の個体が抱える瑕疵内容の多くは、むしろそのような製品設計の拙さから起因する話ではなく「たった1社の整備会社が、まるで専門的に執ってきた整備手法の悪さ」としか言いようがなく、冒頭で曝け出した当方の愚痴のような理由だったりします。

・・今回の個体も24本目にして、まるでそのまま該当してしまう酷い整備でした!(涙)

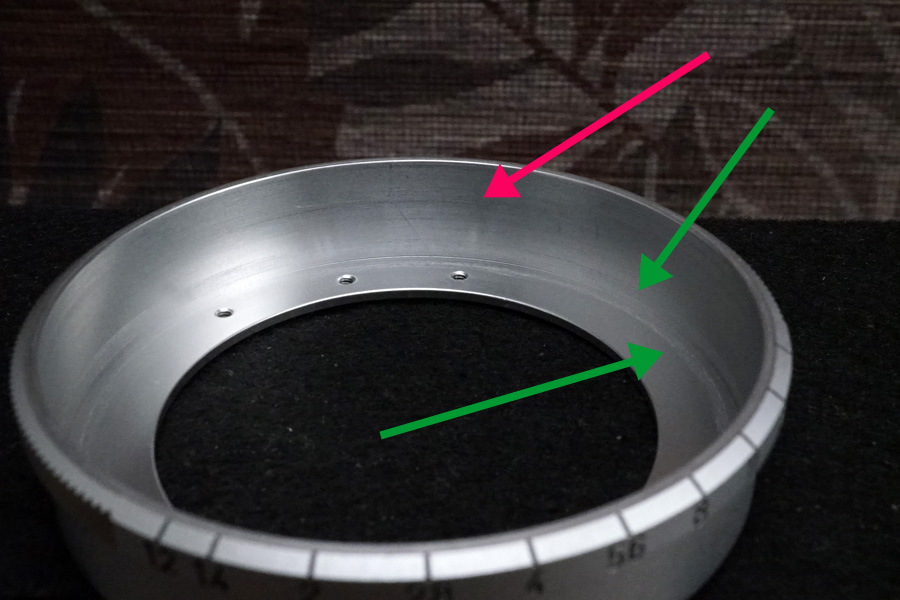

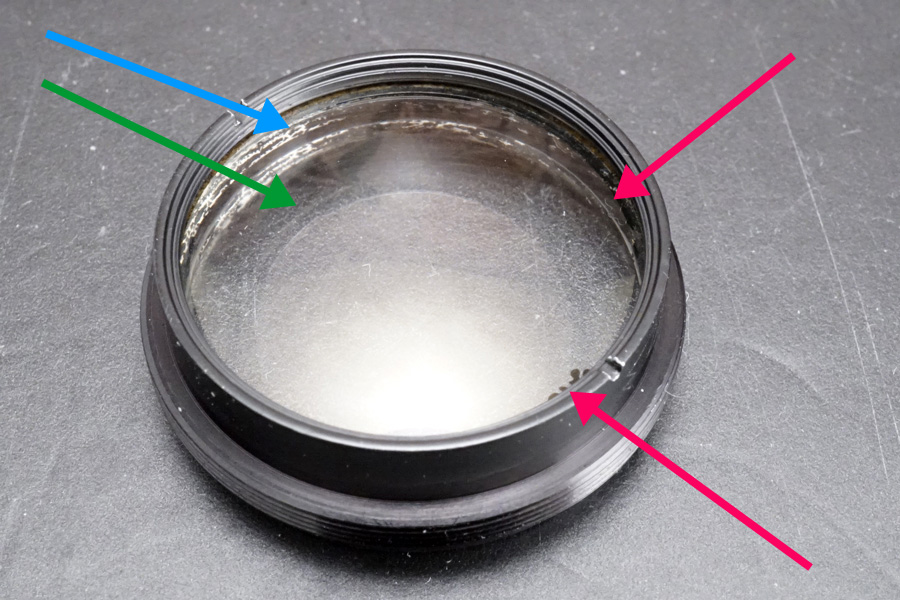

↑総括的に (24本全てほぼ同じ瑕疵なので) 今回扱った個体の瑕疵内容で解説していきます。

↑総括的に (24本全てほぼ同じ瑕疵なので) 今回扱った個体の瑕疵内容で解説していきます。

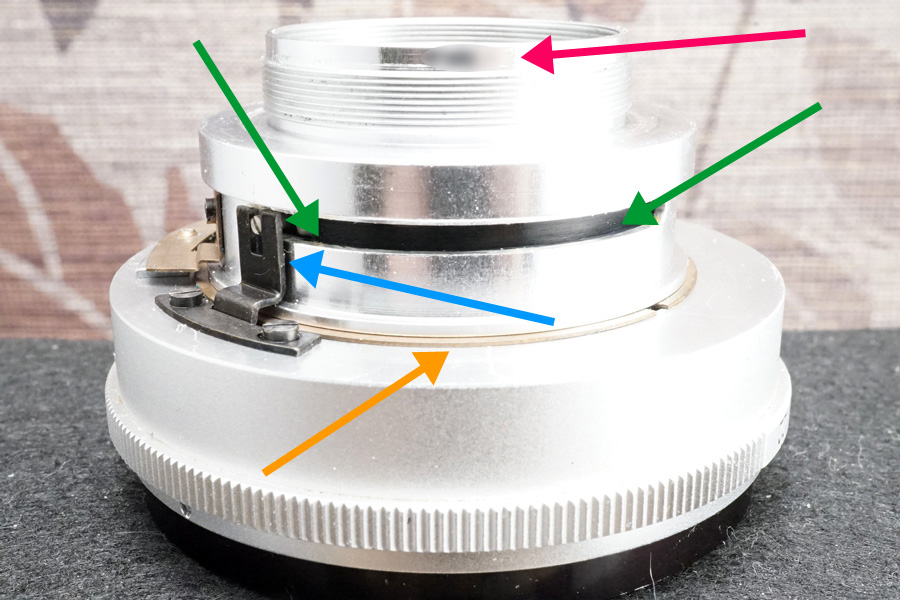

先ず上の写真は当初バラし始めている時の各部位の解説です。赤色矢印で指し示している箇所に、今回の個体にもやはり「製造番号下3桁のマーキング」が刻んでありました (数字が分からないようぼかしています)。この場所へのマーキングなら「光路長には一切影響を与えない (横方向だから)」ものの、前後方向 (前玉↔後玉の方向) の箇所へのマーキングは、今まで実測してきたところ、個体別に「0.01㎜〜0.04㎜」程度の凹凸が刻み入れで起きているため、その分がモロに光路長を狂わせる一因に繋がります (物理的に100%間違いなく影響する)!

どのような工具を使ってマーキングしているのか知りませんが、ポンチで叩き込んでいる人も居れば、ケガキのような非常に鋭利な工具で深めに刻む人、或いは本当にスッスッと薄く刻む人・・と、それぞれでまるで筆跡も違う為、最低でも3人の整備者が居ることをそれら24本の個体で掴みました (逆に言えば、4人目のマーキング筆跡が、今までの24本では発見できていないと言う意味)(汗)

もちろんモデルは違いますし、製造番号だって新旧バラバラです。そして他の瑕疵内容も合わせて同じ要素であることから「同一の整備会社=24本全て」との結論にしか到達しません!(これも明言です)

その同じ要素の瑕疵の一つがグリーン色の矢印で指し示している箇所の「絞りユニット内構成パーツの開閉環にウレアグリース (白色) を塗っている」です。

・・普通、絞りユニット内にグリースなんか、塗らないでしょう???!!!

こればかりは120%の勢いで言ってしまいます!(怒) いったいどうしてプロの整備者自らが、絞り羽根が格納される場所に「平気でグリースを塗れるのか???」と、この3人をとっ捕まえて問い正したいです!(怒)

するとバカなヤツが言ってきますが(笑)、ロシアンレンズなどは当たり前にドロッとした硬い粘性のグリースを塗っていると言います(笑)

違います! ロシアンレンズが絞りユニットにグリースを塗布するのは「国土内に氷点下40°C以下まで下がる極寒地域を有する為、金属凍結を防ぐ意味から塗っている」のです(笑)

そもそもロシアンレンズは、絞り羽根の肉厚がとても薄いので、加えてプレッシングしている金属棒のキーの打ち込みも雑なので、金属凍結だけで絞り羽根が脱落するからです。

例えばライカ製オールドレンズなどは、絞り羽根へのキーのプレッシングにも相当気配りしている為、滅多なことではキーの脱落など起きません・・キープレッシング時には、その穴には一段突出させた円形をプレスしながらキーを打ち込むので、直接絞り羽根の表層面が互いに接触しているのに、キーだけは接触しないよう配慮してあります。結果最小絞り値側で絞り羽根が膨れ上がる時、その凸状の突出が膨張を食い止める役目まで兼ねる為、絞り環操作時に抵抗

/負荷/摩擦が起きにくいとても賢い設計なのです(笑)

この手法を真似て採り入れている当時の日本の光学メーカーもあるので、その素晴らしさは実証されていると考えられます。

ブルー色の矢印で指し示している箇所の「開閉キー受け具」が、おそらく過去メンテナンス時に固定した後に工具で押し込んで斜め状に傾けています(汗)・・このパーツは確実に「L字型」に垂直状に立ち上がらなければイケマセン。

また今回の個体も相変わらず「絞り環を止めているC型留め具の使い方をミスっている」のをオレンジ色の矢印で指し示しています(汗)

・・これらの要素が24本全てで共通的に確認できたって、一体何なんですか???(怒)

↑絞りユニット内にウレアグリースを塗るから、バラして取り出した絞り羽根は、ご覧のようにまるで固まっています(笑)・・もちろんこのままの粘着性の中で絞り環操作時に開閉動作していたワケですから、これでさらに酸化/腐食/サビが促されれば「いずれキーが脱落する」のは火を見るよりも明らかです!(怖)

↑絞りユニット内にウレアグリースを塗るから、バラして取り出した絞り羽根は、ご覧のようにまるで固まっています(笑)・・もちろんこのままの粘着性の中で絞り環操作時に開閉動作していたワケですから、これでさらに酸化/腐食/サビが促されれば「いずれキーが脱落する」のは火を見るよりも明らかです!(怖)

・・いったいこの何処にウレアグリースを塗布する意義が在るのですか???(怒)

どうせ数年後に油染みを指摘してきたら「ヘリコイドグリースのせいで油染みするから、また整備しましょう」と再びの整備依頼に結びつけて稼ぐのでしょう(怖)

・・酷い商いをしている!!!(怒)

↑さらにバラして鏡筒最深部の「位置決め環」を露わにしていますが、グリーン色の矢印で指し示している箇所にまるでそのまま白いウレアグリースが残っています(汗)

↑さらにバラして鏡筒最深部の「位置決め環」を露わにしていますが、グリーン色の矢印で指し示している箇所にまるでそのまま白いウレアグリースが残っています(汗)

硬質化しているのは、元からそういう硬さだったのではなく「油成分だけが揮発したから硬質化している」だけで、ではその揮発した油成分が何処に言ったのかと言えば「それは絞り羽根の表裏にちゃんとヒタヒタしているョ〜ぉ〜ぉ」と言うストーリーです(笑)

なお今回の個体はこの「位置決め環 (絞り羽根が刺さる環/リング/輪っか)」を3方向から締め付け固定しているイモネジの、1本の頭が既に潰れていて取り外せませんでした(涙)

◉ イモネジ

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

↑解体作業を進めているところです。絞り環を取り外しましたが、やはりここにも白色のウレアグリースがビッチリ (グリーン色の矢印)。このうち中腹に相応に塊になって残っているウレアグリースは「絞り環の内側にも一切接触しないので、経年の中で単に硬質化していって絞り環操作を硬くしているだけの役目に成り下がっている」と言う、こちらも別のストーリーを抱えているワケです(笑)

↑解体作業を進めているところです。絞り環を取り外しましたが、やはりここにも白色のウレアグリースがビッチリ (グリーン色の矢印)。このうち中腹に相応に塊になって残っているウレアグリースは「絞り環の内側にも一切接触しないので、経年の中で単に硬質化していって絞り環操作を硬くしているだけの役目に成り下がっている」と言う、こちらも別のストーリーを抱えているワケです(笑)

・・当方がチェックすれば、具体的な瑕疵原因として、全て白日の下に晒されます!(笑)

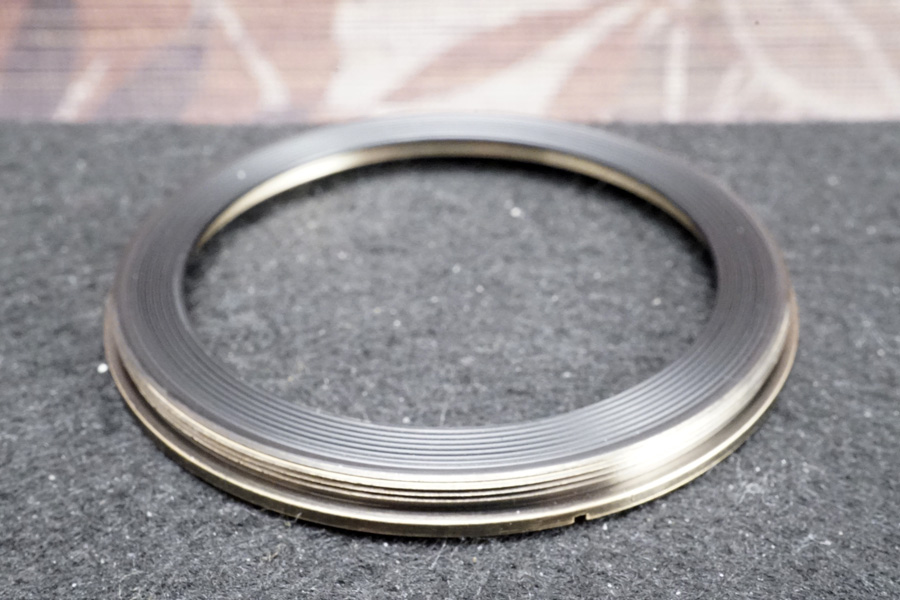

↑鏡筒から取り外したフィルター枠で、実は光学系第1群前玉〜第3群2枚貼り合わせレンズまでの光学ガラスレンズを収納するベース環の役目も担っています。

↑鏡筒から取り外したフィルター枠で、実は光学系第1群前玉〜第3群2枚貼り合わせレンズまでの光学ガラスレンズを収納するベース環の役目も担っています。

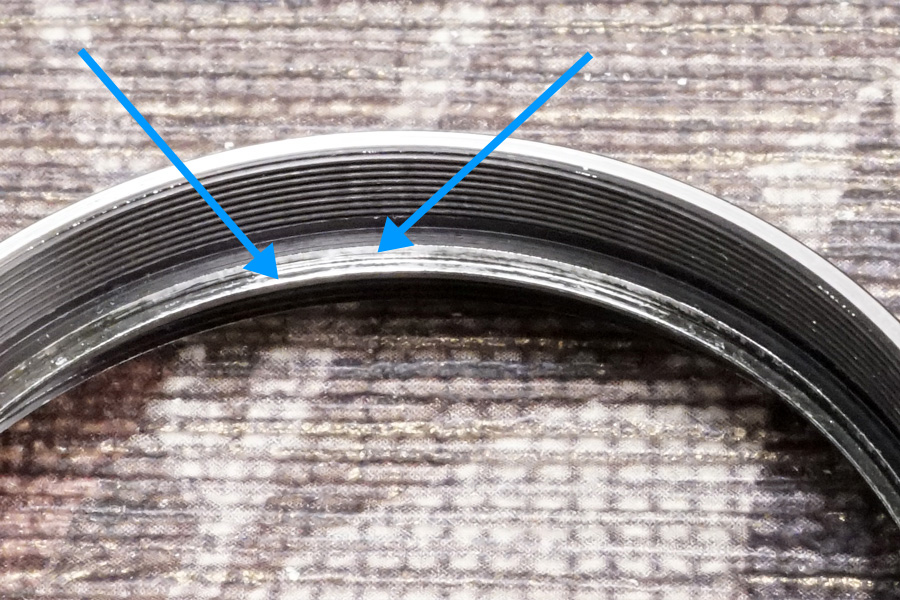

↑問題は上の写真の説明です(涙) ブルー色の矢印で指し示している箇所のように「光路長にモロに影響を来す場所に反射防止黒色塗料を塗っている」次第です。

↑問題は上の写真の説明です(涙) ブルー色の矢印で指し示している箇所のように「光路長にモロに影響を来す場所に反射防止黒色塗料を塗っている」次第です。

2本のブルー色の矢印の中で、上のほうの矢印が指し示している箇所は「前玉が格納される内壁」のほうなので、この箇所に塗られている「反射防止黒色塗料」は決して光路長には影響を及ぼしません。

・・が然し、前玉の格納と経年には悪影響を及ぼし続けます!(怖)

従って光路長に悪影響を及ぼすのは上の写真の「下の方のブルー色の矢印」の場所と言う話になり、そこは前玉がハマる棚状に迫り出している部分です (だから前後方向になる為、光路長に影響する話にしかならない)。

上の写真は、オーバーホール工程の中で、当方の手による『磨き研磨』によって「反射防止黒色塗料」を削り落とす作業を始めている時の撮影です (それで一部がシルバーにアルミ合金材が露わになり始めている)。

このフィルター枠の前玉が格納される箇所の「反射防止黒色塗料除去」作業だけで、丸っと

30分を要しました(涙)

↑ここからは完全解対した後に、当方の手による『磨き研磨』を施してから組み立てていく工程の写真になります。

↑ここからは完全解対した後に、当方の手による『磨き研磨』を施してから組み立てていく工程の写真になります。

すると既に『磨き研磨』が終わっているにもかかわらず、赤色矢印で指し示している箇所に「円形に弧を描いたキズ/線状キズが残っている」のが分かります。これはここに何か微細な物質が挟まっていて、光学系前群格納筒をネジ込んでいった際にキズを付けたことを意味しています(汗)

またグリーン色の矢印で指し示しているように「位置決め環」は結局取り外せずにそのままです。

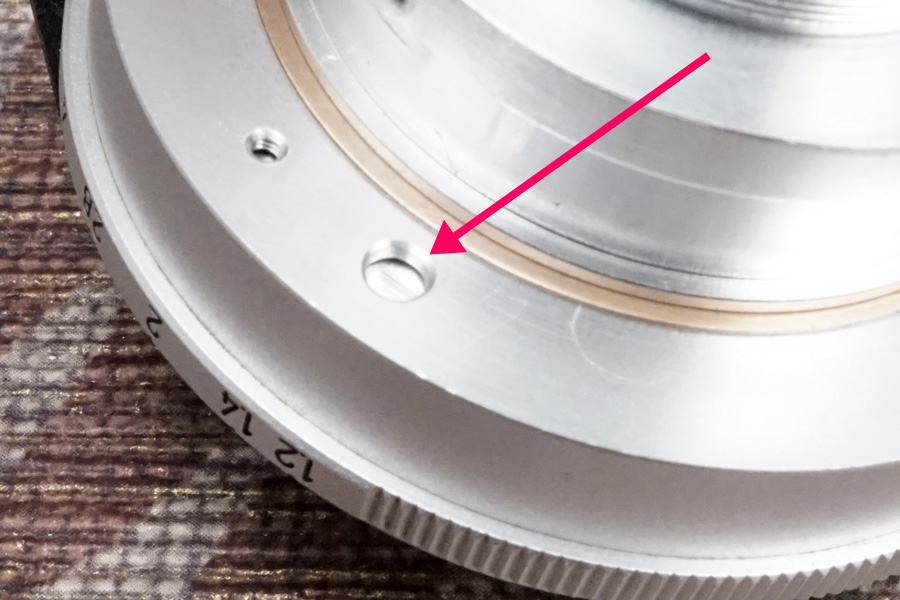

↑今度は絞り環の内側を拡大撮影しています。もちろん『磨き研磨』が終わっていますが、やはり赤色矢印の箇所に水平方向に何かが挟まっていて、内壁にキズを付けていた痕跡が残っています。

↑今度は絞り環の内側を拡大撮影しています。もちろん『磨き研磨』が終わっていますが、やはり赤色矢印の箇所に水平方向に何かが挟まっていて、内壁にキズを付けていた痕跡が残っています。

『磨き研磨』してもこれだけ線状に残っているので、相応のキズだったことが分かります(汗)

またグリーン色の矢印の箇所は、経年の中でハミ出していたウレアグリースによって酸化/腐食/サビを生じた場所であり、このように『磨き研磨』しても戻せないほどに「明確なアルミ合金材のサビ」として残ってしまうことを説明しています(涙)

「Sレンズシリーズ」は全てのモデルで鏡筒〜筐体外装パーツに至るまで、「微細な凹凸を伴う半光沢な梨地メッキ加工 (いわゆる俗に言うサテン仕上げ)」が施されていますが、そのようなメッキ加工を被せていても、経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビは免れず「白サビ」がご覧のように金属材を侵食していきます(怖)

↑上の写真は組立工程の中で絞り環を被せてセットし終わったところを撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所に少々大きめの穴が空いており、前述の鏡筒と接触していないことが「影が見えるので」確定します(笑)

↑上の写真は組立工程の中で絞り環を被せてセットし終わったところを撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所に少々大きめの穴が空いており、前述の鏡筒と接触していないことが「影が見えるので」確定します(笑)

要は絞り環は鏡筒の一部分にしか接触していません。それを見越して「C型留め具」で固定しているのであって、その「C型留め具」の使い方をミスっているなら、必然的に絞り環操作に影響を来すのは自然な成り行きです(笑)

・・この会社の整備者の誰かが、C型留め具の使い方を理解していない!(笑)

冒頭で述べたように3人の整備者のうちの誰か・・です(笑) ちなみにこの「C型留め具の使い方が間違っている」個体の数は、24本中19本でした(汗)

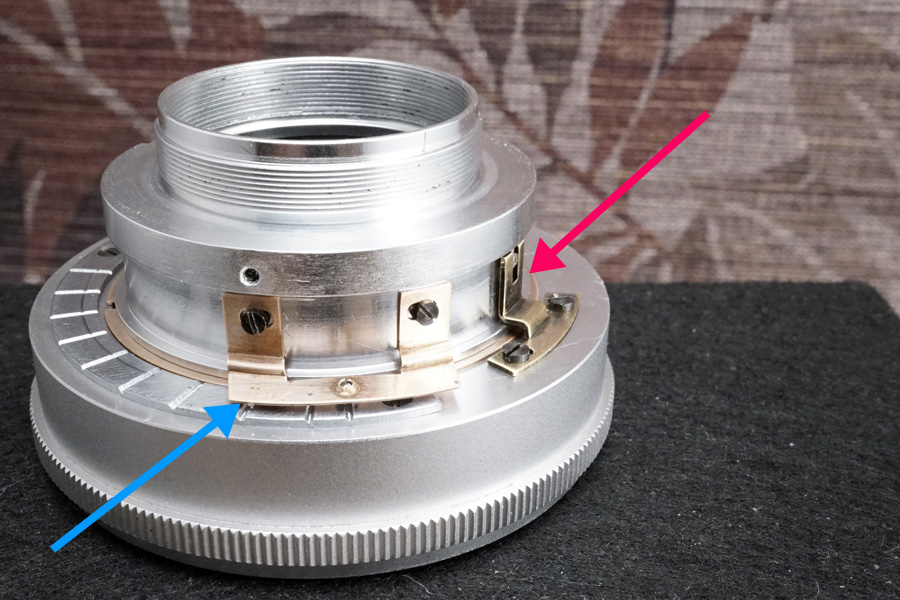

↑絞り羽根の制御機構を完成させたところです。赤色矢印で指し示している箇所の「開閉キー受け具」はちゃんと垂直状に戻しました (面倒くさい)(泣)

↑絞り羽根の制御機構を完成させたところです。赤色矢印で指し示している箇所の「開閉キー受け具」はちゃんと垂直状に戻しました (面倒くさい)(泣)

またブルー色の矢印で指し示している箇所の「板バネ」も「当初バラした直後はハの字型にカタチが付けられていた」のを水平に戻しました(泣)・・僅かにハの字型に変形させていたのは「クリック感を強くする為」と言う、低俗な「ごまかしの整備」です。

おそらくこれら3人の整備者は、誰一人「製産時点はこうだったのかな???」或いは「正しいカタチはどうなのか」など全く考えずに、ただただバラして組み立てている類の整備者だと信じ込んでしまいますね (そういうレベルです)(笑)

おかげで当方は当初バラしていく最中に、眉間にシワを寄せて疑心暗鬼の眼差しで凝視するのを強いられる始末で、本当に面倒くさいったらありゃしません (要は何一つ信用していない)。

結果、今回のオーバーホール/修理ご依頼内容の一つ「絞り環操作が硬い」は、先ず「C型留め具」を正しく使って固定したので、絞り環の動きにシッカリした感触が確保できました。またさらに各絞り値のクリック感は「いわゆる板バネのクンックンッと反発する感触を指が小刻みに感じ取る」印象に変化し、これがこのような板バネ方式の適切な感触を意味しています。

その意味では一般的に多用されている「鋼球ボール+反発式スプリング」の明確なカチカチしたクリック感とは少々別世界の感触とも言えます・・或る意味独特な感触です(笑)

・・もちろんこれら絞り環の機構部には一切グリースを塗っていません(笑)

陽極アルマイト仕上げの内側と、半光沢サテン仕上げ面の接触なので (しかも接触面積が限られる造り)、グリースが必要ない製品設計だからです。

結局、グリースなど塗らずともここまで説明してきた内容の作業をキッチリ行えば、そのまま組み上げてもまるで遊びがなく、ガタつきもなく、ムラも生じず果てしなく確実にシッカリした操作性に変わっています (当たり前のことばかりです)(笑)

きっと自分達はグリースを塗ることで滑らかでスムーズな動きに仕上げているつもりなのでしょうが、そもそも「潤滑剤」のことをちゃんと学んでいません(笑)

そしてその前提が「金属材とメッキ加工の関係性」なのであって、それも何一つ学ばないままに整備作業しているのだから、プロと言う肩書の威力は、まさに凄まじいモノなのだと、マジッで恐れ入ってしまいます(笑)

どうしてそのように言えるのかと言えば、当初バラした直後にウレアグリースを、この絞り環の部位にさんざん塗りまくっていたからです(笑)

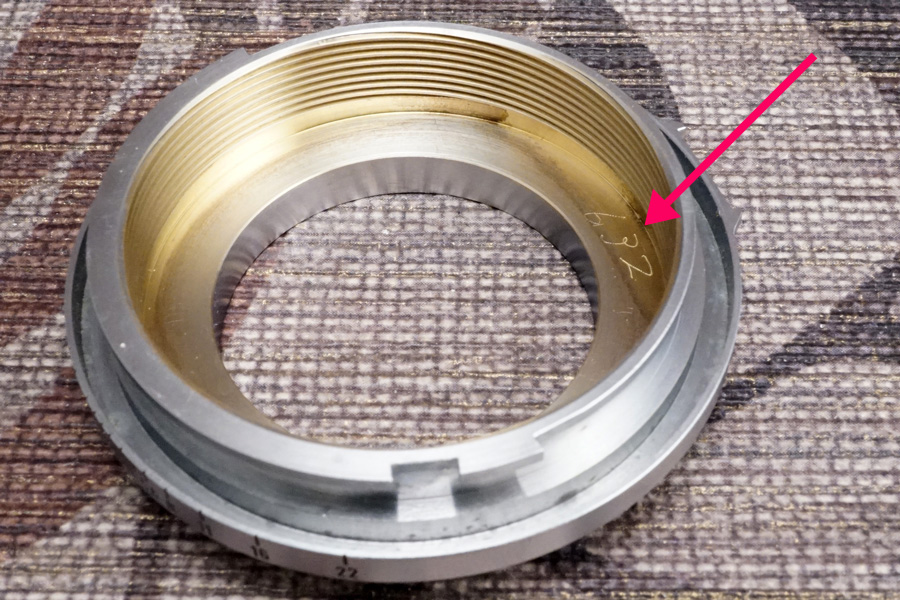

↑こちらの写真は鏡胴「後部」側のマウント部の内部です。赤色矢印のとおり、ここにもマーキングが刻まれており、ご依頼者様には分かりますが「数字が違う=ニコイチ品」確定と言うお話です(涙)

↑こちらの写真は鏡胴「後部」側のマウント部の内部です。赤色矢印のとおり、ここにもマーキングが刻まれており、ご依頼者様には分かりますが「数字が違う=ニコイチ品」確定と言うお話です(涙)

・・運良く、この「6」の数字の筆跡で3人居ることを掴みました(笑)

↑鏡胴「前部/後部」の組立工程が全て完璧に終わったので、いよいよ最後の工程「光学系の清掃と組み込み」に移っているところです。

↑鏡胴「前部/後部」の組立工程が全て完璧に終わったので、いよいよ最後の工程「光学系の清掃と組み込み」に移っているところです。

光学系第4群の2枚貼り合わせレンズですが、格納筒に収まったままです。この写真は当初バラした直後の状態を撮影しています。

赤色矢印の箇所に「バルサム切れ」がヒダ状に伸びています。またグリーン色の矢印で指し示している箇所には「やはり中心から同心円状にバルサム切れが視認できる」のを撮影しましたが、写真スキルがド下手なので申し訳ございません(汗)

LED光照射すると結構同心円状に白線が幾つも円を描いていたので、パッとみで汚れに見えますが、普通人の手によって整備時に光学清掃するなら「キレイな同心円状には清掃できない」ので、この同心円状の白線は「バルサム切れ」だと納得できます(汗)

要は一旦剥がしての再接着時に、数回に分けて圧を加えていったので、その回数分に同心円状の広がりがバルサム剤に残っていたのだと思います・・それが経年の中で浮き上がってきた時白っぽく同心円状の汚れに見えたと言うストーリーです(汗)

このような現象が起きる因果が明確になっており、過去メンテナンス時に以下の手法で「張り合わせレンズを一旦剥がして再接着した」事実がモロバレになります(泣)

❶ 過去メンテナンス時に既にクモリを帯びてバルサム切れしていた。

❷ 一旦剥がして再接着を試みた。

❸ その時、格納筒に1枚目を先に入れ込んでからバルサム剤を注入。

❹ さらにその上から2枚目を格納した。

❺ 最後に締付環をネジ込んで締め付け固定した。

・・このような流れが見えてきました(汗)

この手法って・・正しいでしょうか???(笑)

ハイ、正しくないですね(笑) 先ず大前提として「貼り合わせレンズは格納する前段階で張り合わせ完了している」べきです。これは製産ライン上ならちゃんと治具が用意されている為、そこにハメ込んで適正に張り合わせていきます。

何故なら、そうしないと「途中❸で注入したバルサム剤が、❹で2枚目を入れ込んで押し込まれると、外周にハミ出てくる」ワケで、ハミ出ない適量は製造メーカーでない限り把握していないと考えられるからです。

実際はその張り合わせ時の「圧力」すら決まっているハズなので、まるでテキト〜で良い話にはなりません。以前の個体でリアルな現実に瑕疵が起きていて「注入したバルサム剤の量が多すぎて、厚すぎた結果、ピント面の前後にフリンジが憑き纒っていた」と言う現象がありました(怖)

要はバルサム剤ならどんな厚みでも良いワケがありません(笑)・・何故ならバルサム剤と言えども屈折率があるからです!

昔一般的に多用されていた北米産カナダモミの樹液から精製された「カナダバルサム」は黄褐色でしたが、その屈折率平均値は凡そ「1.52〜1.54nd」でした。光学ガラスレンズの屈折率は様々な光学硝子材がありますが多いのは「15.5〜2.00nd」辺りなので、塗布した厚みが多すぎれば、必然的に必要外に入射光の屈折を招いてしまうのは自明の理です(怖)

それがパープルフリンジやブルーフリンジになって、ピント面の前後に纏わり付くことに至りますから、解像度/ピント面に悪影響を来すのは当然な話です(怖)

以前扱ったバルサム剤の厚みが多すぎてフリンジがピント面の前後に出現していた個体は、当初バラす前時点でそのフリンジを視認していました。しかし当方がオーバーホール作業を行い該当の貼り合わせレンズを一旦剥がして再接着し (その時に厚い事実もちゃんと掴んでいるが)組み上げると、ものの見事にピント面は鋭く変わって、当然ながらピント面の前後に現れていたフリンジは、キレイサッパリ消失しました (当たり前です)(笑)

すると今回の個体でこれら❶〜❺が判明してしまった/モロバレした理由は「同心円状に白線にバルサム切れしていたから」と指摘できます。

適度な圧力で接着されるのは「締付環の締め付けで完結するのではない」ことを理解していません(汗)

2枚の貼り合わせレンズの接着は、格納筒に格納する前段階で治具を使い接着し、ちゃんとハミ出てきたバルサム剤をキレイに拭って乾燥させてから、格納筒に収納するのがセオリーです。そうしないと「必要以上にバルサム剤の厚みが残ってしまう」或いは「接着時の圧力が足りずに浮きが出やすくなる」ワケで、今回の個体は後者のパターンと明言できてしまいます(泣)

・・それが同心円状の白線の根拠です。

ちなみにこのバルサム剤の適量/適切な厚みと言う考え方について言及しているネット上の解説者を知りませんが(汗)、前述のとおり多すぎたら光路長に対しても入射光制御に対しても悪影響です。その一方で「では少なすぎるとどうなるのか???」との疑念も湧いてきます(笑)

その場合 (少なすぎた場合)、光学ガラスレンズの熱伝導性、或いは光学硝子材の熱膨張/収縮性について特に考察する必要が起きます(汗)

それは「光学ガラスレンズの周囲に居る金属材のほうが先に最も敏感に反応しているから」と指摘でき、その金属材から伝導される熱量により「少なすぎたバルサム剤の溶融解諸元値に近づいた時、容易に剥離へと促されてしまう」との憶測が生まれます・・金属材の熱膨張/収縮性の影響を受け、特にその圧力差からバルサム切れ誘発が起きるのは容易に妄想できるからです(怖)

一般的に言って、光学硝子材の熱膨張/収縮係数は金属材に比べて異なる傾向を示すと当方的には勝手に受け取っています (但しあくまでも光学硝子精製会社様のデータシートを研究しただけの話ですが)・・要は熱に拠る影響を受けにくいハズなのですが「それこそがバルサム剤への大きな脅威になっている」ことを、特に近年整備会社でも流行ってている「二液性レジン液を使った接着」を利用しまくっている低俗な整備者達の思考回路に組み込まれていません(涙)

何故なら、金属材からの熱膨張/収縮性と光学ガラスレンズのそれに対する耐性の相違は、そのまま接着剤として使ってしまったバルサム剤への影響度合いに対して「何を使って接着しているのか」の違いで大きく変化するからです。

特に「レジン液」の場合は垂直方向への接着能力は非常に高い仕様諸元値を示しますが、その反面せん断性は極端に弱いです(怖)・・結果「レジン液」が剥離する際はギリギリまで垂直方向の接着強度で耐え続けますが、横方向からのチカラが加わると途端に瞬時に「パシッ!」と、結構大きな音が聞こえてあっという間に剥がれます。

然しその剥離面 (接着面) を確認すると「接着していたレジン液は片面側だけに集中的に残っている」現象を視認できます。これが「レジン液の垂直方向での接着能力の高さ」を如実に示しています(汗)

では「レジン液」ではない正しいバルサム剤「カナダバルサム」や近年の人工バルサム剤の類は剥離後にどのように残るのかと言えば「張り合わせ面/接着面の両方にほぼ均質状に残る」と指摘できるので、バルサム剤の種別を判定できるのです(汗)

・・要は日本の四季を鑑みて、その気温差に耐える能力をバルサム剤に求めている。

のが正しい認識です! 金属材が熱膨張/収縮を続ける中、光学ガラスレンズはそこまで追従して変化しません。その狭間で貼り合わせレンズの「硝子破壊」に耐性を与えている役目こそが、貼り合わせレンズの中でのバルサム剤なのです(汗)・・どうしてそこまで想いを巡らさないのでしょうか???(涙)

こんな簡単な話をまるで無視して「その時にスカッとクリアに戻って接着できていれば良い」との「ごまかしの整備」ばかり行っている整備会社が横行しているからこそ、近年の当方のオーバーホール作業では「溶剤で100%剥離できないレジン液の類を使った接着」の個体が増加傾向にあり、また新たな脅威に変わりつつあります!(怖)

・・要は「白色系グリース」に「反射防止黒色塗料」の次は「レジン液」と言う話です(涙)

まるでまともな整備に努めない、本当に低俗な整備者が多くなってきています(涙)

話を戻して上の写真でブルー色の矢印で指し示している箇所は、貼り合わせレンズのコバ端着色の浮きの状況を示しています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

なお多くの場合で (ネット上の解説を読んでいても)「バルサム切れで一端剥離させて再接着できるなら、クモリの発生はほぼ改善が可能」と結論づけている解説者が居ますが・・それはまるで違います!(笑)

一番肝心な要素を考慮に入れていません!(笑)・・それは「蒸着コーティング層の酸化」です!(怖)

確かに剥離できるバルサム剤の成分なら一度剥がして再接着すればスカッとクリアに戻ります。それは間違いありません。

ところが一度バルサム切れが起きて浮いてしまっている場合「その浮いた空間とは真空状態なのですか???」と当方は述べているのです(笑)

真空状態になっているハズがありませんね(笑)・・誰が考えても分かるハズです。それなのに「蒸着コーティング層の酸化」を考慮に入れようとしません(笑)

それは入射光の反射についてちゃんと学んでいれば理解できるハズです(汗)

光学ガラスレンズには表裏面が在る為、その片面だけで4%の入射光が失われます・・従って例え貼り合わせレンズとしても、その張り合わせ面に蒸着コーティング層が被せられていないと考えるのは浅はかすぎます(汗)

ほぼ間違いなく貼り合わせレンズ化させている2枚の光学ガラスレンズは、接着面にも「接着面である事を見越した、特定の蒸着コーティング層が被せられている」と指摘できます。それはマルチコーティング化してある貼り合わせレンズとしても、その接着面にはシングルコーティング層が、或いはモノコーティング層が被せられているのかも知れないのです(汗)・・そういう想定もちゃんとしながら対処するべきと言っているのです。

結果、どんなに再接着できるにしても「バルサム切れによって浮きが起きてしまった時のその蒸着コーティング層の面は、互いに酸化が促されている結果、多くの場合でクモリは残ってしまっている」としか考えられないのです(涙)

・・それが当方の14年間の経験値です(涙)

従ってバルサム切れは再接着すれば必ずスカッとクリアに戻るとの思い込み/信じ込みは、或る意味危険だと言う認識を持つべきですね(笑)

そしてそれが表しているのは「調達する個体には、バルサム切れが起きていないのか???」或いは「光学系内のクモリの状況はどうなのか???」もっと言うなら「その状況は、そのモデルの光学系構成の、いったいどの群の何処に (構成に) 何が起きているのか???」との話に至るしかないのです(泣)

・・いったいどれだけの人達が、これらの判定を下せますか???(笑)

さすがにこのような判定を下せるのは「それだけの数量を捌いてきた整備者だけ」なのは・・道理なのではないでしょうか(笑)

だから当方はこのブログで執拗にこういう内容の話を述べ続けているのです。こういう内容の写真解説を試みているのです。

そうやって皆様までも情報や知識、或いは経験談を共有していくことで「選別眼」を少しでも育成できるワケで、より失敗のない調達が可能になるのではないでしょうか・・当方はそれを皆様にとても、本当にとても願いたいのです!(祈)

だからこそ、安易にLED光照射したオークション出品個体で安心して落札しないでほしいのです(泣)・・そのLED光照射した掲載写真を観て「いったい何処の群の何枚目の構成に何が起きている???」と判定を下せる自信があるなら、ご落札頂いて全く問題ありません! それが分からないなら、LED光照射の掲載写真などに頼るべきではないのです!(汗) そして光学系内をLED光照射した写真を掲載して出品する「如何にも落札者に配慮している様を謳う」のも、やめて頂きたいです!(泣)

もしもその出品者が配慮しているつもりでLED光照射した掲載写真を出品ページに載せるのなら「その大前提として自分の判定を出品ページに記述するべきだ!」と言っているのです!

その判定を落札者の判断に任せていながら「後は掲載写真を観て自分で判断しろ」と言うのなら (言っているような所為なので)、それは14年前の「写真で判断しろ!」が流行っていた頃のスタンスとまるで同じだ・・と言っているのです!

・・そういう話をしているのです。

落札者に配慮したようなフリをして、実のところその判断を落札者に被せて逃げるのは・・やめて下さいませ!(祈)

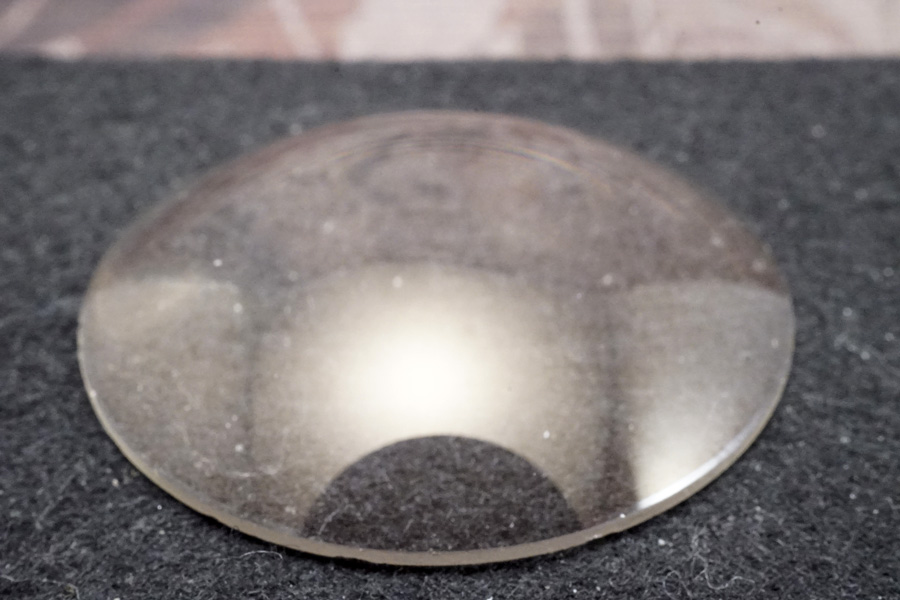

↑さらに衝撃的な写真です(涙) 上の写真は締付環が回らず微動だにしないので、仕方なく「加熱処置」を2回行い高熱状態にしてから (裏側の) 締付環を回したところ「ピシッ!」と小さな音が聞こえて赤色矢印の箇所が割れました(涙)

↑さらに衝撃的な写真です(涙) 上の写真は締付環が回らず微動だにしないので、仕方なく「加熱処置」を2回行い高熱状態にしてから (裏側の) 締付環を回したところ「ピシッ!」と小さな音が聞こえて赤色矢印の箇所が割れました(涙)

これは結局、最後まで締付環は一切微動だにしておらず回っていないのです。つまり「締付環のカニ目溝に工具を当てがってチカラを入れた時点で割れた」結果、上の写真のとおり「2枚の光学ガラスレンズが互いに垂直方向に割れている」割れ方になっているのが分かります。

例えば、これがもしも締付環を回せて、その回している途中に割れたのなら「せん断性のチカラに拠る割れ (つまり横方向からのチカラに拠る割れ方)」なので、光学ガラスレンズの割れ方は「貝殻状に楕円状に斜めに割れていく」ことになります(怖)

・・ちょうどカラス貝の貝殻のようなカタチ状に斜めに割れていく。

このような悲劇を味わうハメに陥るとは全く予想しておらず・・ただただ涙です(涙)

この状況から一つ前の❶〜❺のストーリーが確定してしまいました。

要はバルサム剤が多量にハミ出て、締付環まで接着していたのです(涙) だから「加熱処置」しても締付環がビクともしません。そしてもう一度2回目に高熱加熱して締付環のカニ目溝に工具を当ててチカラを入れたから「パキッ!」ではなく「ピシッ!」と非常小さい音で垂直方向に割れたのです(涙)

締付環が横方向に回転しながら割れた場合は、楕円状に割れながら瞬時に締付環が擦れるので「パキッ!」音になることが多いのです(怖)・・多くの場合でカニメレンチから「極微量の擦れ感まで伝わってくる」ので分かるのです(涙)

このように光学ガラスレンズが「硝子破壊」に至る時、どの方向に加圧されたのかによって、その割れ方も、その時の音すら違うことをシッカリ捉えるべきです(怖)・・光学ガラスレンズの溶融解温度は「一般的に850°C以上」なので (もちろん硝子材の種別で異なる)、季節による温度差/高低差で破壊が進むことは考えられません。

むしろ金属材の熱膨張/収縮から受ける「加圧」の外的要因によってこそ、破壊が進むことのほうが圧倒的に多いことを知るべきですね(怖)

例えば巷で一時期流行っていた「温度差を活用した貼り合わせレンズ剥離方法 (冷凍庫のマイナス18°C→水による100°Cの沸騰温度) 」が温度差の影響で「硝子破壊」することがあると述べていますが、それもまるで違います!・・温度差の影響を受けたのは「バルサム剤」のほうであって、そのバルサム剤の変化によって「光学硝子材にせん断性のチカラが及んだ結果、硝子破壊が進んだ」から割れるのであって、たかだか120°Cの温度差で光学ガラスレンズが破壊することはあり得ません!(笑)

それを言うなら、当方が施している「加熱処置」の温度帯は、凡そ100°C〜300°C、或いは300°C〜500°Cなので(笑)、とっくに全ての光学ガラスレンズが割れているハズです。

・・だから光学ガラスレンズは、圧力に弱いのだとしつこく言っています!(泣)

なおグリーン色の矢印で指し示している箇所のヒダ状は「2回目の高熱加熱」によってバルサム剤が溶けた結果のカタチが映っています。

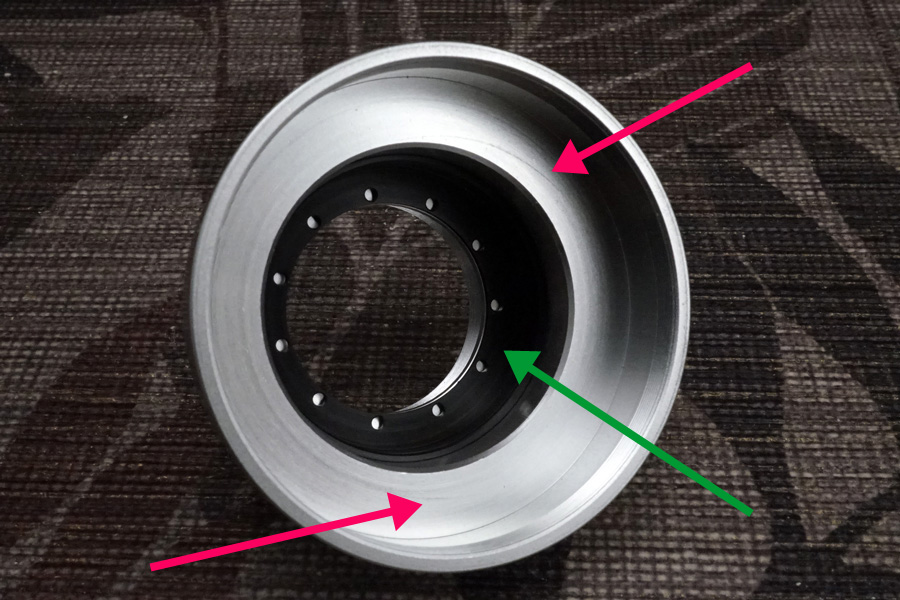

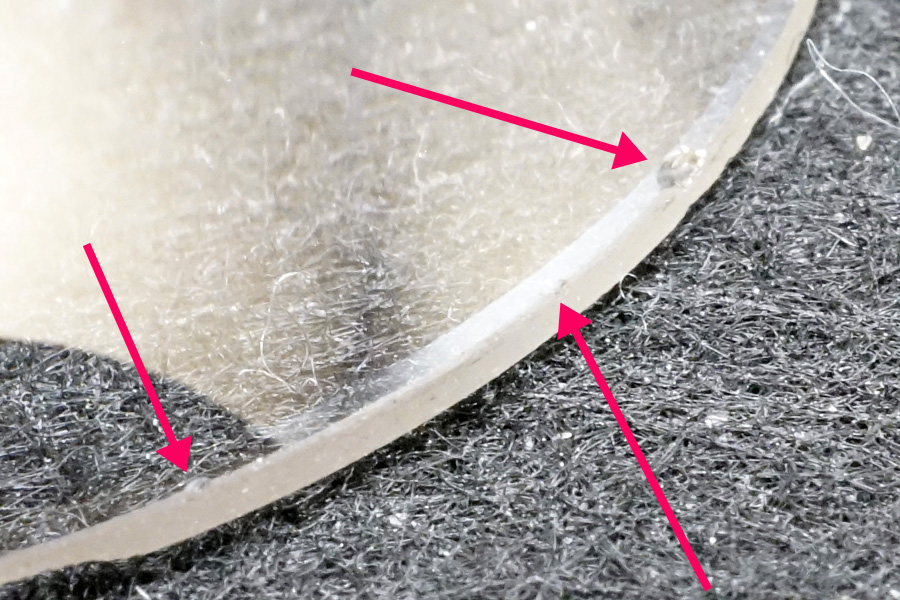

↑こちらの写真は、仕方ないので (当方が悪いので) 光学系第4群を転用する代替個体を新たに調達して取り出した第4群を、裏側の締付環側方向から撮影しています・・この代替品が届くのに時間を要した為、だいぶ作業が遅れてしまいました(泣)

↑こちらの写真は、仕方ないので (当方が悪いので) 光学系第4群を転用する代替個体を新たに調達して取り出した第4群を、裏側の締付環側方向から撮影しています・・この代替品が届くのに時間を要した為、だいぶ作業が遅れてしまいました(泣)

するとこの今回用の代替個体すら、内部の状況はまるで同一で、普通に整備してしまったら累計25本目になるところです(笑)

上の写真説明すると、先ず大前提として「バルサム切れは生じておらずスカッとクリア!」なのですが、この貼り合わせレンズも過去メンテナンス時に再接着されています(涙)

その証拠が赤色矢印の箇所にハミ出てきているバルサム剤です。写真撮影がド下手で分かりにくくて申し訳ございません(汗)

この第4群も前述❶〜❺の手法で再接着しています。それは締付環との隙間にまでバルサム剤が浸透しているので間違いありません(泣)

締付環のカニ目溝とは、オレンジ色の矢印で指し示している箇所に用意されている溝で、普通は両サイドに備わります。

またブルー色の矢印箇所は一部の蒸着コーティング層が剥がれているように見えます (但し剥がして個別に単独にして確認した話ではないので分かりません) 蒸着コーティング層の反射なら、グリーン色の矢印のように写るハズだからです(汗)

・・いずにしても、本当に申し訳ございません!!!(涙) お詫びします。

なお、今回のこの光学系第4群2枚貼り合わせレンズの瑕疵内容に偶然遭遇し、たまたま代替用に調達した個体から取り出した第4群を調べた時、そう言えば以前扱った別モデルの「Sレンズシリーズ」貼り合わせレンズでも、全く同じ手法で再接着していたことを思い出しました (その時はまだ同一の整備会社による整備とは確信を持てていなかった為、データベースへの記録が不十分でした)(汗)

この点に関する今回の判定と言うか、結論づけが冒頭で述べた「今回新たに判明したこの整備会社での整備手法の一つ」であり、最低でも以前の個体に今回扱った個体、そして代替用に調達した個体と3つの個体で、これもまた100%同じ処置を講じられていた点で結論づけせざるを得ないところです (但し光学系第4群の貼り合わせレンズと格納筒との固着の関係性を指して述べており、一方の前群側第3群の貼り合わせレンズについては、モールド一体成型なので調査できません)(汗)

その意味で敢えて指摘するなら、光学系前群側の第3群モールド一体成型されている貼り合わせレンズについては、今まで扱ってきた全24本全てでクモリが生じておらず、且つバルサム切れの兆候すら1本も確認できていません(汗)・・もちろん過去メンテナンス時に再接着していた痕跡も当然ながらありません (一般的にカシメ止め以外のモールド一体成型の場合で、光学ガラスレンズだけを取り出せている整備会社を、まだ当方は知りません/但しカシメ止めだけは、当方でも取り外して再接着経験がある為、可能であることは実証済みです)。

はたして市場流通品にも同じ傾向が認められるのかは、ネット上の写真を確認するしか術がなく、確信には至っていません。

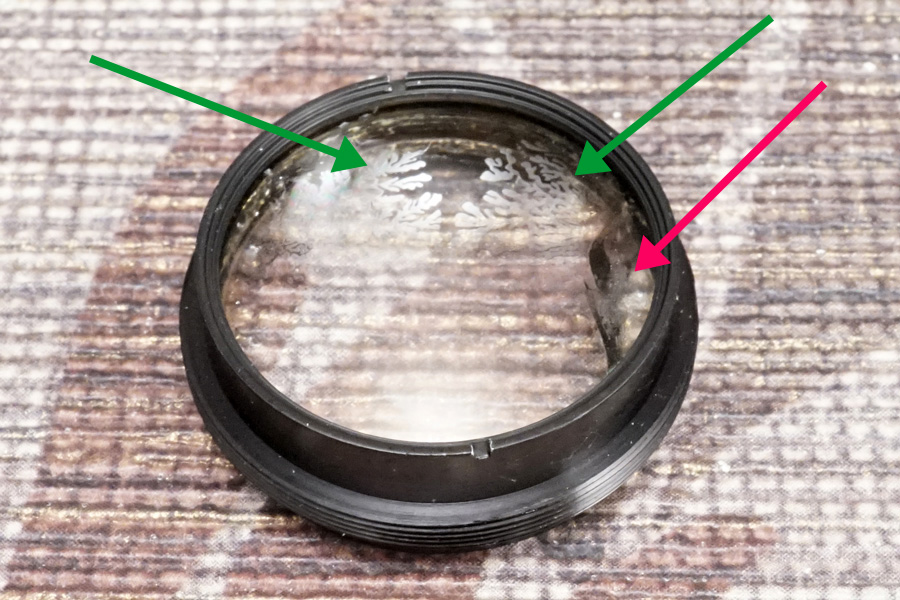

↑ここからは別の光学系の話に移ります。光学系第2群の前玉方向からの撮影です。

↑ここからは別の光学系の話に移ります。光学系第2群の前玉方向からの撮影です。

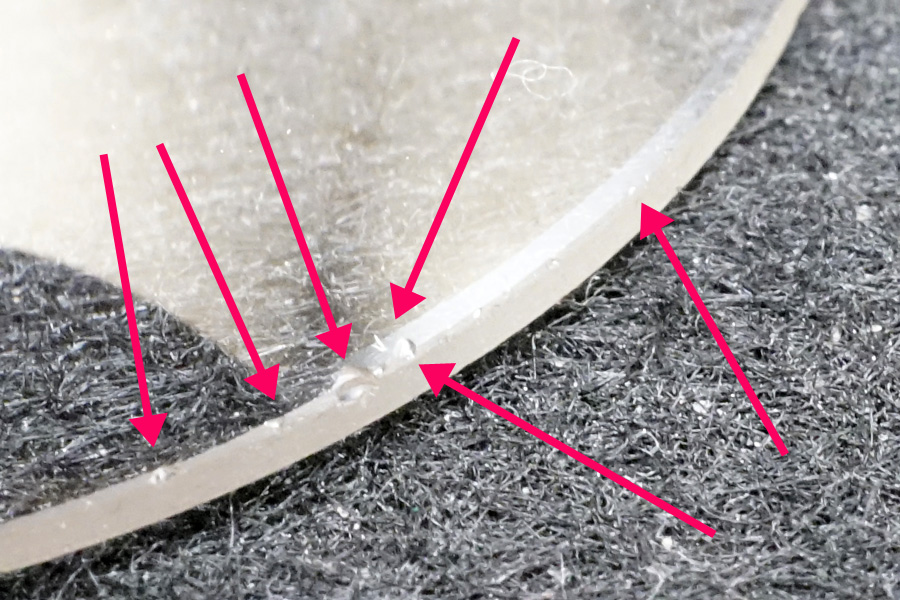

↑その第2群の光学ガラスレンズのコバ端を全周に渡って拡大撮影しました。赤色矢印で指し示している箇所が細かく微細に割れているのです(涙)

↑その第2群の光学ガラスレンズのコバ端を全周に渡って拡大撮影しました。赤色矢印で指し示している箇所が細かく微細に割れているのです(涙)

全周で全部で26箇所が非常に微細に細かく欠けている状況ですが、その多くは格納環側の面 (つまり前玉側を向いている面) で割れているのが分かります。

↑その光学系第2群の格納環/リング/輪っかが上の写真です。上の写真は前玉側方向からの撮影です (従って外周部分に黒色のメッキ加工がちゃんと製産時点に施されている)・・もちろんこの「反射防止黒色メッキ部分」は溶剤では溶けませんね(笑)

↑その光学系第2群の格納環/リング/輪っかが上の写真です。上の写真は前玉側方向からの撮影です (従って外周部分に黒色のメッキ加工がちゃんと製産時点に施されている)・・もちろんこの「反射防止黒色メッキ部分」は溶剤では溶けませんね(笑)

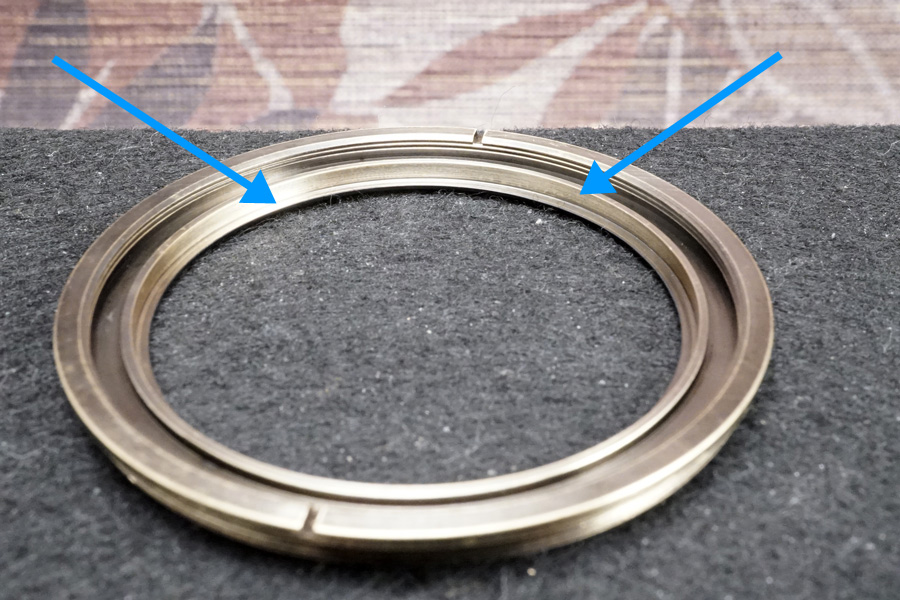

↑ヒックリ返して前出の第2群のガラスレンズが格納される箇所を写しています。するとブルー色の矢印で指し示している箇所の「壁面と底の2箇所」だけが光学ガラスレンズとの接触場所になるのが分かります。

↑ヒックリ返して前出の第2群のガラスレンズが格納される箇所を写しています。するとブルー色の矢印で指し示している箇所の「壁面と底の2箇所」だけが光学ガラスレンズとの接触場所になるのが分かります。

つまりこの格納環に第2群のガラスレンズをハメ込んでから「そのまますんなり入らなかったので、指でムリヤリ押し込んだ」のです(涙)

それで前玉側方向の面だけが集中的にコバ端欠け/欠損/割れを起こしています(涙)

そしてその最たる要因が、やはりここでも「反射防止黒色塗料」で、本当に悪者以外の何者でもありません!(怒)

要は「反射防止黒色塗料」が着色されている上から第2群をムリにハメ込もうとした所為が、まるで走馬灯のように浮かび上がりました(汗)

しかし割れても/欠けても外からは視認できないので、平気でそのまま売りに出したのだと思います(涙)

・・こういうことを平気でヤッているんです!(怖)

ちなみに上の写真は、既に当方の手によって「反射防止黒色塗料」を完全除去している後なので、ブルー色の矢印で指し示している箇所には塗料がありませんし、もちろん『磨き研磨』済なので、ご覧のように黄金色に平滑性を取り戻しています。

↑こちらは冒頭のほうで説明したフィルター枠の裏側で、ここに前玉が格納されます。既に『磨き研磨』も終わっていますが、やはり「反射防止黒色塗料」を完全除去したのでシルバーになって平滑性も戻りました。

↑こちらは冒頭のほうで説明したフィルター枠の裏側で、ここに前玉が格納されます。既に『磨き研磨』も終わっていますが、やはり「反射防止黒色塗料」を完全除去したのでシルバーになって平滑性も戻りました。

・・この結果、光路長が担保されたことに至ります!(涙)

↑光学系前群の第1群前玉〜第3群2枚貼り合わせレンズまでを組み上げたところです。赤色矢印で指し示している箇所に残るマーキングは、当方が刻んだのではありません。当初バラした直後はこの縦線が一致していましたが、光路長を正せばご覧のようにズレている始末です(笑)

↑光学系前群の第1群前玉〜第3群2枚貼り合わせレンズまでを組み上げたところです。赤色矢印で指し示している箇所に残るマーキングは、当方が刻んだのではありません。当初バラした直後はこの縦線が一致していましたが、光路長を正せばご覧のようにズレている始末です(笑)

↑光学系後群側も、適正な光路長に戻せば、ご覧の赤色矢印のようにマーキングがズレています (やはり当方がマーキングしたのではありません)。

↑光学系後群側も、適正な光路長に戻せば、ご覧の赤色矢印のようにマーキングがズレています (やはり当方がマーキングしたのではありません)。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

さんざん解説してきましたが、いえ、今までの24本全てでほぼ同じ瑕疵内容で説明してきましたが、この整備会社で行っている整備手法がまるで露わになりました(涙)・・酷いものです。

しかも24本全てで近似した所為なので、1社の整備会社に在籍している個別の整備者の仕業と推測できます。さらにそのマーキングの筆跡から3人の整備者が浮かび上がっています(汗)

これが当方が「Sレンズシリーズ」の整備が嫌になってしまったたった一つの根拠です(涙)

・・もぉ〜尻拭いはマジッで御免です!!!(涙)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。オーバーホール/修理ご依頼内容だった「絞り環が硬い」や「距離環のトルクが僅かに重い」或いは「光学系第4群の同心円状の汚れ」の全てについて、改善できました。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。オーバーホール/修理ご依頼内容だった「絞り環が硬い」や「距離環のトルクが僅かに重い」或いは「光学系第4群の同心円状の汚れ」の全てについて、改善できました。

・・ご報告すべき瑕疵内容は一つも御座いません。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

前玉の露出面側に経年並みの拭きキズやキズが残っていますが、今回のオーバーホール/修理で新たに増えたようなキズやヘアラインキズは一切ありません (当たり前ですが)。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

第4群の2枚貼り合わせレンズも入れ替えたので、ご覧のようにクリアです・・申し訳ございませんでした!(涙)

↑11枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます (途中僅かにカタチが変わりますが、そういう設計です)。

↑11枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます (途中僅かにカタチが変わりますが、そういう設計です)。

もちろんグリースなどは一切塗布していないので、再び絞り羽根に油染みが生じるのには、おそらく最短でも5年以上はかかります(笑)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

当方は自らオーバーホールした個体がヤフオクなどで出現するのをチェックしています。今までに5年後、6年後、7年後、そして8年後までの自ら整備した個体の回収ができており、それら回収個体を再び完全解体して「自ら処置して納得していた整備状況は、その年数を経た後いったいどのような経年劣化進行に伴う瑕疵に至っているのか」確認しているのです。

回収個体の数は既に10本を超えていますが、いずれも6年までは「塗布した黄褐色系グリースの経年劣化進行に伴う、揮発油成分の滲み出しはほぼ皆無に近い状況」であるのを確認済です。7年後〜8年後辺りからポツポツと個体別に揮発油成分の滲み出しが始まっており、しかしその程度は「白色系グリースを塗布した場合の滲み出しとは、まるで比較にならない程の微量」です(笑)

もちろんそれら7年後〜8年後の個体の絞り羽根には、油染みすら生じていませんでした(笑)

距離環を回すトルク感は、さすがにコトバではちゃんとデータベースに記録してありますが、その感覚は検証しようがありません(汗)・・しかしそれでも重くなりすぎたり、スカスカだったりなどは1本も無く、凡そデータベースに記録した仕上がった時の印象に近い状況でした。

それらの検証から、当方的には「自分の整備は8年なら、何とか耐えてくれている」との思いに至っていますが、かと言ってそれは決して「自信」ではないのです(涙)

・・当方の整備など自信があってヤッているハズがないのです。プロではありませんから(恥)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

話を戻して、絞り環操作は前述のとおりシッカリした駆動の感触に変わりつつも、クリック感は板バネ方式独特の感触に戻り、且つ操作性はだいぶ軽く仕上がっています (整備したのだから当たり前ですが)(笑)

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

当初バラす前時点と比べると「ほんの僅かに軽くなった程度の違い」しかありません (スミマセン)(汗)

オーバーホール/修理ご依頼者様皆様に告知しているとおり、もしもお届けしたオールドレンズの仕上がり状況にご満足頂けない場合は、そのご納得頂けない要素に対して「ご納得頂ける分の金額をご請求金額より減額」下さいませ。

減額頂ける最大値/MAX額は「ご請求金額まで (つまり無償扱い)」とし、大変申し訳御座いませんが当方による弁償などは対応できません・・申し訳御座いません。

無限遠位置 (当初バラす前の位置に同じ/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f1.2、被写体までの距離:81m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:41m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、50m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の90m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印の左横辺りでセットしており、当初バラす前時点の位置から変えていません。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印の左横辺りでセットしており、当初バラす前時点の位置から変えていません。

あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

以上をもちまして、キヤノンカメラ製「Sレンズシリーズ」の当方での扱いを終了します。

累計24本に渡り、本当にありがとう御座いました! お礼申し上げます。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑f値「f16」になりましたが、そろそろ「回折現象」の影響が現れ始めています。

↑f値「f16」になりましたが、そろそろ「回折現象」の影響が現れ始めています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値「f22」での撮影です。今回のオーバーホール/修理ご依頼、誠にありがとう御座いました! 明日厳重梱包の上、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

↑最小絞り値「f22」での撮影です。今回のオーバーホール/修理ご依頼、誠にありがとう御座いました! 明日厳重梱包の上、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。