◎ Carl Zeiss Jena (カールツァイス・イエナ) Sonnar 5cm/f2《1933年製:旧CONTAX Cマウント》(CRF)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは戦前ドイツは

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは戦前ドイツは

Carl Zeiss Jena製標準レンズ・・・・、

『Sonnar 5cm/f2《1933年製:旧CONTAX Cマウント》(CRF)』

・・です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホールが終わってヤフオク! 出品するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で捉えても初めての扱いです。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

6月末から7月頭にかけて、オーバーホール/修理ご依頼分の3本を連続して作業しましたが、その後今回扱う個体を手にしてから急に体調が悪くなり、この1週間ほど休んでいました (ほとんど一日中寝ていることが多かった)・・どうも体温調整が上手く機能しなくなっているようで、夏に限らず冬も外気温の変化で体調を崩すようになってしまいました(汗)

その為、極端にご依頼分の作業が遅滞してしまい、皆様には本当に申し訳ございません。

本日より、ようやく作業に戻っています。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

今回扱う戦前ドイツのCarl Zeiss Jena製モデルで「Nickel & Black (ニッケル & ブラック)」の通称で今も親しまれているタイプの扱いは今回が初めてですが、戦前から含め「Sonnar 5cm/f2」の扱い自体は累計で5本目になっています。

マウント規格が「旧 CONTAX Cマウント規格」であることから、一般的なオールドレンズで言う処の「距離環 (ピント環)」はオールドレンズ鏡胴側に製品設計として用意されておらず、その機能自体がゴッソリまるごとレンジファインダーカメラ側に備えられています。

従って必然的に「距離環機構部の精度がレンジファインダーカメラ側でも追求される」のは至極当然な話です。

今までマウントアダプタなど、KIPON製などの市場流通品や流通自作品などを使い廻してきましたが、如何せんその精度に信憑性がまるでありません (KIPON含め正確ではない)(汗)

それで扱う気持ちが失せてしまい、随分長い期間、敬遠していたモデル群がこの「旧CONTAX Cマウント規格品」だったりします(汗)

そこに近年「光」を射し込んでくれた方が居まして(涙)、いつも懇意にして頂く物理学者の方からマウントアダプタを教えて頂き、ベネズエラ在住「Amedeo Muscelli」氏が自宅工房で研削して製産を続けている「amedeoアダプター」をご教授頂き、決死の覚悟で資金を貯めて海外オークションebayで買ってから目の前が開けましたッ!(涙)

そこに近年「光」を射し込んでくれた方が居まして(涙)、いつも懇意にして頂く物理学者の方からマウントアダプタを教えて頂き、ベネズエラ在住「Amedeo Muscelli」氏が自宅工房で研削して製産を続けている「amedeoアダプター」をご教授頂き、決死の覚悟で資金を貯めて海外オークションebayで買ってから目の前が開けましたッ!(涙)

・・今さらながらですが、ありがとう御座いました!(祈)

何やら暗がりで、得体の知れない「整備者モドキ/整備者崩れ」なヤツが蠢く様に、怯むことなく「光」を差し入れて下さる、本当にお優しい方が・・いらっしゃるのです!(涙)

ライブビューでピント面を確認する作業でしか使わない為 (もう既に一般的な写真撮影をしなくなっているから、作業の確認でしか使わない)(汗)、ライカカメラなどに対応した製品よりも、このSONY Eマウント規格品のほうがありがたいのです(笑)

もちろん「LMマウント」で用意すれば、所有しているRICOH製「GXR」カメラのライブビュー確認もできますが、如何せん拡大表示倍率がSONYよりも低い (8倍に対してSONYは10倍) のと合わせて、今となってはむしろ希少性が高いのですが、CMOS撮像素子による色収差補正にクセが残ることから、敢えてSONY Eマウント規格品をチョイスしました。

もちろん「LMマウント」で用意すれば、所有しているRICOH製「GXR」カメラのライブビュー確認もできますが、如何せん拡大表示倍率がSONYよりも低い (8倍に対してSONYは10倍) のと合わせて、今となってはむしろ希少性が高いのですが、CMOS撮像素子による色収差補正にクセが残ることから、敢えてSONY Eマウント規格品をチョイスしました。

今までも実際にバラす前時点の実写確認で発見できたことがありましたが、ピント面のピーク/山の際立ちを確認する際、その前後動の時に「ピント面にパープルフリンジやブルーフリンジなどのフリンジが纏わりつく」状況を視認し、それのチェックとしてRICOH製「GXR」カメラを使いチェックします。

◉ フリンジ

画の任意の箇所で色ズレが極端に現れ、薄いパープルやブル~色に色滲みを生じている現象

逆にピント面から少々離れた位置に生ずる、これらパープルフリンジやブルーフリンジなどのフリンジが纏わりつく現象の場合は、むしろ光学設計から来る影響の場合が多いことになりますが (光学設計が課題になるので微調整などで改善できるレベルの話ではない)、ピント面のまさにド真ん中で発生する、ピントのピーク時に生ずるフリンジなどは・・あり得ません!(汗)

もしもピント面のピーク時の画で、ピント面の上下左右何処かにフリンジが現れるなら、多くの場合で「偏芯」が起こっており(涙)、光路長に影響を来しているか、そもそも光学硝子レンズの格納筒への格納自体に問題を抱えている個体です(怖)

それら問題点を探っていくと、多くの場合で光学系内に着色されてきた過去メンテナンス時の「反射防止黒色塗料」の塗膜のムラや厚みの違いや肉厚などが影響し、そもそもの格納時に適切な位置まで光学硝子レンズが格納し終わっていない状況の場合に、このような「偏芯」が起きます(怖)

この時とても多くの人達が「光学硝子レンズは締付環をネジ込んで締め付け固定しているから、必ず最後まで格納できている」と言いますが(笑)、ちゃんと最後まで格納できているのかどうかは「格納筒が透明でない限り外から視認/確認できない」と指摘できます(笑)

もっと言うなら、格納した後に必ず光学硝子レンズを回転させて回せるのであれば「ほぼ間違いなく最後まで格納できている」と判定を下せますが、もしも動かないなら「それは何処かで引っかかっているから」と言う懸念も現れるのです(泣)

光学硝子レンズの表裏面が格納筒の内壁に接触することは多くの場合で少ないです。その一方で光学硝子レンズのコバ端、特に「反射防止黒色塗料」で塗られている着色面が内壁に接触することはとても多く起きます。その際、締付環でギュッギュッとネジ込みながら締め付けている本締め/硬締めが終わっているなら「ちゃんと最後まで締め付けできた/格納できた」との判定を下すことは安直すぎると言っているのです(汗)

さらにその確認として「一番最後に締付環を硬締めする前、格納した光学硝子レンズを回してみて回ればその時、初めてOKを出せる (なぜなら、格納筒などの内壁との接触に拠る抵抗/負荷/摩擦が生じていないから回る)」ワケで、当方は必ずそこまで実施してから (もちろんもう一度光学清掃して) 光学系の格納作業を終えています (当たり前の話でしかありませんが)(笑)

すると何とありがたいことに「CMOSセンサー」の特徴から、それらフリンジがよりハッキリ映し出されることに気づき、そのような瑕疵発見、或いは微調整の確認に使っていますが、実はノンコートのレンズに対しては、それらの判別がより厳しくなってしまいRICOH製「GXR」カメラでは分からなくなります (SONYの範疇で確認するしか手がない)(汗)

従って蒸着コーティング層を介在するオールドレンズに限定して、その「CMOSセンサーの恩恵」に預かっている次第です(涙)・・こんな部分でCMOSの再発見ができるとは、まるで想定外の発見でした!(笑)

このような話を鑑みると、意外にも技術革新になぞらえるならSONYのほうが遥かに精度が高く緻密な撮像素子を提供できているのでしょうが、実はCMOSの癖と言うか特異的な色収差補正の (或る意味原理的な限界) 要素が、そのような技術革新に逆らって別の一面を曝け出している様子に・・なんだかそれだけで嬉しかったりします(笑)

・・古い製品にも、何かしら見出すべき要素は残っているかも知れません。

それでフッと思い出しました。昔若かった頃に勤めていた家具専門店で「磨き入れ」の技術を伝授された師匠に、一番最初に手渡された研磨道具が「木綿の雑巾」だったことです(笑)

ハイ、普通に小学校で掃除の時に使っていた、あのゴワゴワした木綿の雑巾です!(笑) さんざん使い込んでスッカリボロボロになってしまい、とても雑巾の機能を発揮しなくなった単なるボロ布に堕ちてしまいましたが(涙)、師匠の思い出として今も大切にしまってあります(涙)

然し、その「木綿の雑巾」もれっきな研磨道具の一つなのですッ!(涙)・・もっと言うならティッシュペーパーすら研磨道具として使えます。当方ではその粗さの違いで3種類のティッシュペーパーすら用意しています(笑)

「磨き入れ」とコトバで表記してしまえば、単に磨いてキレイに戻す作業のようにイメージされますが(泣)、実はとても奥が深く、何よりもその磨く対象の「材」が何であるかでまるで話が変わります(汗)

そして何よりも重要なのは、その磨く目的です。いったい何の為に磨きたいのか、その意志を明確に持つことがスタートになります。オールドレンズで言う磨く目的とは、キレイにする話ではなく「経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビ、或いは手垢/油脂の除去」が一義の目的であり、その結果「製産時点に製産ラインに並んでいた構成パーツの頃に、限りなく近づける」ことこそが狙いなのです。

そこから初めて組み立て手順の整合性やグリースや潤滑材などの必要性、或いは各部位とのチカラの伝達経路に於ける担保能力 (チカラが必ず伝わると言う保証) こそに・・全ての疑いが消えるのです(涙)

・・オールドレンズの内部構造は、各部位間でのチカラの伝達こそが究極的な任務。

その結果、オーバーホール工程の中で部位別でも構成パーツ別でも如何なる状況でも、チカラの伝達が担保できてさえいれば「その時生じた不具合や瑕疵の原因特定には、相当範囲が狭められる」が故に、多くの場合で原因を追求でき、その改善処置が執れるのです (但しヘリコイドオスメスの条ネジ山などの内側の問題は視認できず/触れず改善できない)。

つまり当方の整備に於いては「グリース (潤滑油) に頼った整備」など、100%狙っておらず、もっと誇張的に言うなら「ヘリコイドのオスメスでさえ、グリース無しで駆動制御を狙える」くらいに追求することこそが意義なのです(笑)

それが最終的に「グリースを塗布して、むしろトルクを与えて重く仕上げている」くらいの話であって、それはご依頼者様が好まれるトルクに仕上げている話を述べています(笑)

いったい何処のプロのカメラ店様や修理専門会社様の中に「ご依頼者様のトルクの嗜好を把握した整備を実施している」会社が・・あると言うのでしょうか???(笑)

・・「整備点検済」などの文句で済ませるなど、当方には論外なのです!(笑)

それ故、当方が狙っている角度はまるでそれらプロのカメラ店様や修理専門会社様とは違っており、法人格でもない「整備者モドキ/整備者崩れ」の輩が作業しているだけにすぎない低俗極まる話なのだと、このブログでも執拗に何度も何度も述べています(笑)

法人格ではないので、仕上がりレベルに対する保証が何一つありません・・看板を背負っていないからです!(笑)

一般的なオーバーホール/修理を期待される方は、是非とも一般的な (真の) プロのカメラ店様や修理専門会社様宛てに、オーバーホール/修理のご依頼をお願い申し上げます。それが皆様にとって一番の最善策になると思いますね(笑)

当方を頼って頂くのは、本当に少ない極々僅かな、一握の人達だけなのです(笑)・・そしてその一握の極々僅かな人達こそが、当方にとり『神々しい方々』なのです!(涙)

・・他の一般的な整備を期待される方々は、当方には全く必要ありません!(笑)

このように言い切ってしまえるのが、当方の凄みでもありますね(笑) 一握りの極々僅かな人達は、既にその凄みをよ〜く、本当によ〜くご存知ですッ!(笑)

だからこそ、9年前に自らが整備した個体の再整備すら「無償扱い」なのは・・当たり前の話なのですッ!(笑)

当方の整備にとり、保証など全く必要になりません。別に5年でも10年でも、当方が生きていて作業できる状態にあるなら、また整備すれば良いではありませんか(笑)・・それは必ずその個体を整備した時の記憶が残っているからです。いったい何にどう納得を得て仕上げたのか、覚えているからです。

確かに一部には既に内部の構成パーツが正常を逸してしまっている場合 (多くの場合で過去メンテナンス時の整備者によるごまかしの整備の結末ですが) もあります。その構成パーツの限界が訪れてしまった場合に限り、再整備の手数料を頂戴しています。瑕疵が再発してしまう多くの因果が、そういう過去メンテナンス時の整備者の手による『ごまかしの整備』なのは、もう既に14年間、3512本の個体を手掛けてきた経緯から明白になっています(笑)

いったい何を根拠に「1年間の無償再整備保証」の1年間が当たり前のように決まるのでしょうか???(笑)

逆に言うなら、どうして1年間しか保証できない整備を「整備した」と言うのでしょうか???(笑)・・そんなのはプロのカメラ店様や修理専門会社様側の逃げ口上でしかありません!(笑) ちょうど切りの良いところで1年や、酷い処では半年など期限を区切って再整備無償と宣う様は、マジッで当方からみればまさに低俗極まりない話です!(笑)

「プロが自信を以て整備した」と言うなら、何年でも再整備すれば良いではありませんか! それができないなら、ではいったい何年ならアナタ達の整備は保証に値するのか・・と明確な答えを問うているのです!(笑)

・・当方はその答えを明確に述べられますッ!

8年目から内部に塗布したヘリコイドグリースの経年劣化進行の影響が始まります (揮発油成分で湿っているような雰囲気をみてとれる/決して揮発油成分で湿っているワケではない)。いわゆる揮発油成分でヒタヒタ状態に陥るのは、おそらく10年〜12年くらいではないかと見積もっています。つまり10年経ったらまた再整備したほうが良いと言う意味合いですが、おそらくその時には当方はもぅ居ません(汗)

居ないから何でも言えると言われれば返すコトバがありませんが(笑)、少なくとも10年くらいは見積もれる整備って・・はたしてどうなんでしょうか???(笑)

「白色系グリース」が早ければ1年、長くても数年でヒタヒタと液状化した揮発油成分になって、内部に廻っている状況とはまるで別世界なのですッ!(笑)

もしもそれを疑うなら、何でも良いので「白色系グリース」を1個買ってみて、届いた時に一番最初蓋を開けた時「液化した揮発油成分が一番上の層に滲み出ている」のを目にすれば、きっと理解できるハズです (この液体をいったい何と説明するのですか???)(笑)

塗布した先の話ではない、製品として使われる前段階で既に揮発油成分が分離を始めています(笑)・・それが「白色系グリース」のリアルな現実です。

一方当方も自らに課すべくリアルな現実として「2年後、3年後、5年後、6年後、7年後、8年後、そして9年後」経過した個体を再び入手し、バラして内部を実地検証しているから明確な指標として明言できるのです (4年後だけ無い)(笑)

・・9年間は、まるで黄褐色系グリースの機能を仕様として維持できている!

もちろん9年経過していても、内部の金属材は、その時当方の手による『磨き研磨』したままの状態を維持していました!(驚)

つまり9年くらいでは金属材の酸化/腐食/サビなどは進行しないことが判明していますが、これはあくまでも「一度酸化/腐食/サビを除去して、エイジング処理した場合」の話です。その処置を執っているからこそ、9年後もまるでそのままに残っていたのです!(驚)

従って次の整備では、それら金属材はそのまま使って、単にグリースを入れ替えただけみたいな整備だったりします (非常に簡単)(笑)

これが当方の凄み・・『DOH』の凄み・・だと言っているのです。

要は、当方で一度整備した個体は、次も当方が生きていれば (作業していれば) また無償扱いで再整備されていくのです(涙) その個体の素性を知ってしまった以上、それを蔑ろには決してできません!・・これは当方のその個体に対する決意ですッ!

その個体の寿命が先に尽きるのか、はたまた当方の寿命のほうが先なのか・・答えはまるでみえていますが(笑)、それでもそれに賭けてみるのもオモシロイではありませんか!(笑)

・・それが当方にとっての、ちゃんと記憶に残る一期一会なのです!(笑)

「一期一会」と言うコトバは、そのくらいの重きを以て捉えるくらいが「人情」的にヨロシイと思いますね(笑) 何処ぞのカメラショップの謳い文句のような、軽いイメージングで使うべきコトバでは・・ありません!

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

実は今回の個体は、その実装光学系がノンコートのオールドレンズなのですが、巷で言われている、特に有名処ですら公然と明記している「前玉がキズつき易い」と煽りまくっている現状に対し、今回のオーバーホール/修理の作業で、当方はその前玉を「これでもかとゴシゴシ擦りまくった」次第です(笑)

擦って何を除去したかったのかと言えば『♦ オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』で解説した、ノンコートレンズに生じる「白ヤケ」現象の一部を取り除きたかったのです(汗)

まるで泥はねの如くポツポツと前玉のそこかしこに残っていた、大小の点状痕を「これでもかとゴシゴシ擦りまくった」のです(笑)・・もちろん全て (カウントしていなかったが、およそ18個ほど) 除去完了しました。

これは例えば実写の中で「玉ボケ」として写っている円形の内側に、ポツポツとそのままに点状痕が映り込みます(汗) ではその時合わせて拭きキズやヘアラインキズなども映り込むのかと言えば、それらは決して映り込みません (光学硝子レンズの物理的な割れ/欠けだけは影となって映り込む)。

さらに言うなら、焦点距離が長めのオールドレンズであれば、その「玉ボケ」も大きく写るので「気泡」まで映り込んできます。

◉ 気泡

光学硝子材精製時に、適正な高温度帯に一定時間到達し続け維持していたことを示す「証」と捉えていたので、当時の光学メーカーは正常品として「気泡」を含む個体を出荷していました (写真に影響なし)。

このような事情から点状痕を除去したかったのと、合わせて「白ヤケ」に至る前段階で除去したかったからこそ、ゴシゴシやったのです(汗)

でははたしてその作業でリアルな現実にキズがついたのかと言えば「まるで1本もキズはついていない」のを確認済です。確かにそもそも当初から前玉には相当量の拭きキズやヘアラインキズが無数に残っていますが、全く以てそのままの状態を維持できているのです。

・・では、巷で語られている、軟らかい前玉とは、いったいなんぞや???(笑)

そういう話をここで述べているのです!

それを有名処の人達が自分のサイトで語るから、そのまま拡散していきます(汗)

いいですかッ! ノンコートのレンズですッ! 蒸着コーティング層が被せられていない、素のままの「仕上げ研磨し終わったままの剥き出しの前玉」なのです。これは光学硝子レンズの研削後に研磨工程を経て、最後に本当の仕上げ研磨は鏡面仕上げの如く (決して鏡面ではない) 滑らかに研摩仕上げしますが、そうすることで「光学硝子レンズのゲル状構造が滑らかに鞣される」状態を指し、それが外気に触れる雰囲気の中での堅牢性を発揮する一つの技術だったりします。

こういう光学知識を学んだので、ようやくノンコートレンズの光学硝子レンズ表層面がどのようになっているのかについて、その確信を得られましたが、だからこそ「これでもかとゴシゴシ擦りまくった」ワケで、それができてしまったと言っているのです(笑)

何も知らずに試しにゴシゴシヤッてしまった話を、自慢気に語っているのではないのです!(笑)

・・何を言いたいのか???

確かに巷で有名処の発言力は相当な威力を持つのでしょうが、はたして当方と同じように、14年間で3,512本ものオールドレンズをバラしてきた経験値を積んでいる人達の話なのかと問い正したいのですッ。

当方は「まるで光学知識皆無」な人間です。はたしてその人達は光学知識が豊富なのでしょうか??? 光学設計者に匹敵するくらいの知識を有する人達なのでしょうか???(笑)

それでノンコートを貶めたり、軟らかくてキズが付き易いなどと罵り、あたかもそれが正しいようにふれ回る様は、マジッでどうなのかと思います。少なくとも当方は、今回の個体のオーバーホール/修理に際し「白ヤケ」の因果になるであろう要素を、事前の勉強 (光学知識の勉強) を基にゴシゴシやりまくッて排除しましたッ!(笑)

・・これをどう説明してくれるのか、聞きたいところですね(笑)

ノンコートレンズの前玉は、決して軟らかいのではありません。拭きキズやヘアラインキズが多くの残る因果は「間違った光学清掃をしてきたから」であり、一にも二にも三にも「光学清掃技術」の問題だと・・指摘したいですね(笑)

「無水アルコール」などに頼って光学清掃しているから、光学硝子レンズ表層面の仕上がりの破壊が進行してしまいます(涙) せっかく製産時点に滑らかに鞣してくれた表層面を「無水アルコール」で破壊しているのです(涙)・・それを自慢気に語っているのを、それこそYouTubeなどの解説動画の如く参考にして真似るバカが居るから、多くの、本当に多くのオールドレンズ達が『絶滅危惧種』に向かう運命しか残っていません(涙)

然し、おかげで今回のご依頼者様には「前玉の拭きキズやヘアラインキズはそのままながら、前述のポツポツと残る点状痕は消えて、さらに光学系内はスカッとクリアに戻った」とご報告申し上げます!(涙)

確かに当初バラす前時点のチェック時には光学系内に薄いクモリや、特に第2群の3枚貼り合わせレンズの外周に相応に濃い目のクモリが生じていましたが、何とそれは「反射防止黒色塗料」のインク成分でした!(驚)

・・マジッに過去メンテナンス時の整備者は、ロクなことをしません!(怒)

ちゃんとフードを翳してあげれば (手翳しですが) このページの一番最後に掲載している、各絞り値でのミニスタジオでの実写の如く、フレアが消えた素晴らしい描写性を発揮してくれるのです!(涙)

・・低コントラストの写りなど、何処を吹く風!!!(笑)

これこそが、このモデル「Sonnar 5cm/f2」戦前タイプの凄みなのです・・ですですッ!

ハッキリ言って「Sonnar 5cm/f1.5」よりも、その描写性が神経質にならず使い易いと思いますね・・しかも高描写です!(驚)

今回始めて扱いましたが、改めて戦前タイプ・・惚れ込みましたねぇ〜ッ! ありがとう御座います!(涙)

ここのところ、戦前タイプのオールドレンズに対する価値観が、まるでヒックリ返っている状況ばかりです(汗)・・全ては当方の無知が招いた結末でしかありません(恥)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

今回は、このモデルで今まで是非トライしてみたいと考えていた、光学系の探索に挑戦してみます。それは「ゾナー型光学系のルーツ」ですッ。ゾナー型光学系は確かに戦前ドイツのCarl Zeiss Jenaで発明された光学設計なのですが、そのルーツを探ると、とても理に適った或る人物の人間性が浮き出ている光学設計なのが分かりました(涙)

・・それについて解説を試みたいと思います。

何はともあれ、19世紀終盤に英国人の光学設計者によって発明され、20世紀に入り特に戦前期のとても多くの標準レンズに影響を与えてしまった、根源的なルーツの源としてここからスタートしています。

何はともあれ、19世紀終盤に英国人の光学設計者によって発明され、20世紀に入り特に戦前期のとても多くの標準レンズに影響を与えてしまった、根源的なルーツの源としてここからスタートしています。

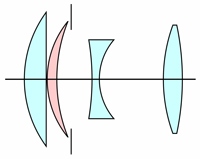

3群3枚トリプレット型光学系です。右図は一番最初に申請された特許出願申請書の掲載図面の中から、最もその特徴を表している実施例として掲載されていた光学系構成図を当方の手でトレースしています。

←『GB189322607A (1893-11-25)』英国内務省宛て出願

←『GB189322607A (1893-11-25)』英国内務省宛て出願

Harold Dennis Taylor (ハロルド・デニス・テイラー) 氏の発明

この特許出願申請書の冒頭で目的を明記していますが「写真レンズの簡素化、ひいては低価格化であり、同時に通常のレンズと比較して、レンズの光学性能が大幅に向上する」と記しています。

オモシロイのは、この光学系構成の中で中間に位置する、絞りユニットの直前に配置された光学系第2群の両凹レンズは、右上図のような単レンズの他、複合の貼り合わせレンズでも良いと一番最初に述べている点です。

実際、左上図の掲載図面の一部を見ると、実施例の「Fig.4」や「Fig.5」でそれら複合レンズを第2群に配置した場合を試しています。

そしてこの光学系構成の全体を「ダブレットレンズ」と言うコトバを使って表現していますが、この「ダブレット」の意味合いは、光学系で言うところの貼り合わせレンズ化を指しておらず「複合的な組み合わせ化」的な使い方で使っているコトバのように受け取れます (なぜなら、実際これら3つの光学硝子レンズ群は全て接着されておらず、互いに極近接もしていないから)。

つまり絞りユニットの直前に配置されている光学系第2群の両凹レンズを、第1群前玉と第3群後玉の2つの両凸レンズ (正レンズと言う) で囲み、且つその第2群を「それら正レンズの収差補正の役目として充填している」と語っているのです。

従って前玉と後玉の外径サイズの大小相違には決してこだわらず、且つその曲率や向きも必ずしも対称性を求めず、焦点距離に従い自在に変化でき、さらに第2群のレンズ配置は、絞りユニットの前でも後ろでもどちらでも良いと記述しているのです。それは第2群を「正レンズの補正レンズ化」として機能させている・・詰まる処「3つの光学硝子レンズを使ったシステムレンズ化」と受け取れるのです(汗)

これら記述を翻訳して初めて3枚玉トリプレット型に対する印象が、ガラッと変わりました(汗)

今回この特許出願申請書の記述を翻訳する前までは、どうして当時、それほどまでこの3枚玉トリプレット型光学系に人気が集まったのかが今2つくらいの勢いで理解できていませんでしたが、ようやく分かりました。

人気の根本的な理由は「光学設計のその自在性」だったのです!(驚)

確かに特許出願申請書内の掲載図面では「Fig.2」で対称性を逸脱した正レンズの向きの反転を試していますし、別の「Fig.3」では、正レンズの大きさを違えた焦点距離の変化を試しています。

記述を読み進めると「正レンズは比較的低い分散力のガラスで造られている」との案内から、高屈折のクラウンガラスを使っていることが分かります (分散力とは、入射光が光学硝子レンズを透過していく際に、光が波長別に屈折する角度が変化する分散の意味を指す)。

そらに「実際には分散力が低いほど最終的な結果が良くなる」とも補足し「一方補正レンズは2枚の正レンズの色収差を一貫して補正できるような分散力のフリントガラスで造られている」としています。

そしてこの補正レンズ (第2群の両凹レンズのこと) の狙いとして「2枚の正レンズの色収差/球面収差/像面湾曲を補正する」とし、合わせてシステム全体として最終的に平坦化を実現し、且つ非点収差を排除しているとまで明記しています(驚)

つまりこの3群3枚トリプレット型光学系は、ザイデルの5収差 (球面収差/コマ収差/非点収差/像面歪曲/歪曲収差)の中の「球面収差/非点収差/像面歪曲/歪曲収差」の4つについて収差を排除していると語っているのです!(驚)

これらの記述から、2枚の正レンズにクラウンガラスを使いつつ、その中間に両凹レンズのフリントガラスを配置した色消し効果を狙っている光学設計なのが学べました。これはフラウンホーファーレンズの色消し効果の原理に基づく活用例とも考えられるものの、テイラー氏の特許出願申請書の参照既存案件申請の記述が一つもありませんでした。

そしてこれら3群によるシステムでその補正効果を一手に引き受けているのは、光学系第2群の光学硝子レンズであると明確に記していました(汗)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

実はこのテイラー氏による1893年の特許出願申請書 (総数16ページに及ぶ) の記述を和訳して、初めて今回のモデルの光学設計者でもある「Ludwig Jakob Bertele (ルートヴィッヒ・ヤコブ・ベルテレ)」氏が、1919年に一番最初に勤めていたベルリン市のRodenstock社からERNEMANN WERKE AG社 (エルネマン工場株式会社みたいな和訳) に転職した際、一番最初にトリプレット型光学系の開発に着手した理由を掴んだように感じました(汗)

←『GB186917A (1921-10-04)』英国内務省宛て出願

←『GB186917A (1921-10-04)』英国内務省宛て出願

Ludwig Jakob Bertele (ルートヴィッヒ・ヤコブ・ベルテレ) 氏発明

この光学レンズシステムは4群4枚変形トリプレット型光学系であり、ベルテレが僅か19歳の若さで転職した、エルネマン社の「Johann Heinrich Ernemann (ヨハン・ハインリヒ・エルネマン)」氏に師事して開発していったことが窺えます。

「この対物レンズはキネマトグラフィ画像の撮影及び投影を目的としたものであり、球面補正及び非点収差の平坦視野を備えた従来既知の対物レンズと比較して非常に大きな開口比が得られ、球面収差領域の範囲が従来既知のものよりも狭い範囲内に抑えられるという利点を有する」との出だしで始まりますが(汗)。要は当時存在していたキネマトグラフィと言う、1台で撮影・現像・映写を簡易的に行う映像システム向けの光学レンズ発明案件であったことが記されています。

記述を読んてみると、どうやらテイラーが発明したトリプレット型の欠点として「テイラー自身も把握していたコマ収差補正が残る課題」を挙げ、光学系第2群の両凹レンズから後ろ方向に伸びる発散光路を、収束光路或いは最低でも平行光路に向かわせる為には、どうしても前玉の大口径化が阻まれることを述べているように当方は受け取りました。

つまりコマ収差の補正が不完全であるのは、前玉と後玉の曲率と、第2群両凹レンズの位置/距離との関係性に於いて限界がどうしても生ずると述べているように受け取りました。特にこれは光学硝子レンズの外周端に近い光路での収差補正にムリがある為、結果として大口径化か難しくなると言っているのです。

その補正効果を改善に向けさせる目的と役目にベルテレは光学系第2群に (絞りユニットの直前配置で) 凸メニスカスレンズを1枚セットしてきて、f値:F2での輪帯収差補正 (コマ収差のこと) に道を開いたと述べています。

その補正効果を改善に向けさせる目的と役目にベルテレは光学系第2群に (絞りユニットの直前配置で) 凸メニスカスレンズを1枚セットしてきて、f値:F2での輪帯収差補正 (コマ収差のこと) に道を開いたと述べています。

右図は特許出願申請書掲載図面からの当方によるトレース図ですが、 色付部分がテイラーが発明したトリプレット型光学系としての要素を示し、トリプレット型で言うところの第2群両凹レンズの位置を絞りユニット直後に移しています。

これにはちゃんと理由があり、この後で解説する「前玉からの発散力を、両凹レンズの屈折率だけでカバーさせないように仕向ける」としているからです。

そして前述のコマ収差まで含めた残存収差補正を狙って、新たに 色付の凸メニスカスレンズを1枚追加して、前玉の発散力に対する第3群両凹レンズでの屈折を緩める効果を狙い、残存収差補正の低減化に繋げた経緯のように受け取れるのです(汗)

・・非常に分かり易い記述です!(驚)

そして何よりもこのカタチこそがベルテレの着想レベルを確かなものに向けてしまったのだと受け取れるのです!(涙)・・そう、いずれ登場してくる4群4枚エルノスター型光学系の着想原点が、まさにここにあったと・・述べているのです。

逆に言うなら、ベルテレも認めた3枚玉トリプレット型光学系に於ける、ザイデルの5収差 (球面収差/コマ収差/非点収差/像面歪曲/歪曲収差) の中でのコマ収差を除く4収差の補正効果は、認めざるを得なかったのでしょう(汗)

そして合わせて指摘するなら、まさに3枚玉トリプレット型の第2群両凹レンズの配置を、絞りユニット直後にズラせられる「光学設計の自由度の高さ」は、確かにテイラーの主張のとおりベルテレもさっそく活用できたことを自らのコトバで綴っていますし、その自由度の高さは20歳前のベルテレにとっても、一つの光学設計の経験値として自分の光学設計手法にも取り入れられていったように・・感じ取れるのです(涙)

この点が、悪い方向の例として挙げてしまい申し訳ない限りですが(笑)、自身の対称型の主張に自らがんじがらめに陥っていった、かつての「Paul Rudolph (パウル・ルドルフ)」博士と同じ轍を踏まない (光学系の前後群に於ける対称型に固執するが故に、製産コストの高止まりにブラスして、自身の大学での積極的な講義活動に、当時のCarl Zeiss Jena経営陣にとりむしろ将来的な光学設計概念面での脅威を与えてしまった) と言う側面も・・あるかも知れません(汗)

それがCarl Zeiss Jenaが後に発表した「テッサー型=ウナー型前群+プロター型後群」と言う、非対称型としての組み合わせを告知する印象操作からも見て取れ(汗)、パウル本人が狙っていた「ウナー型後群のダブレット化もあり得る」との特許出願申請書内での最後の記述部分が、まるでそっくり切り捨てられてしまったが如く扱われる始末で、しまいには大学教授資格の剥奪まで行うと言う徹底ぶりに、おそらくCarl Zeiss Jena社内の若手光学設計師達には、まちがいなく「同じ轍を踏ませない」とインプットされてしまったように思うのです(涙)

そこを上手く利用し立ち回ってしまい、Carl Zeiss Jenaよりも先に市場占有率を獲得してしまった C.P.Görz (ゲルツ) 社の戦略は、特に対極的な光学設計思想を打ち出していた光学設計師「Emil von Hoegh (エミール・フォン・フーフ)」のしたたかさを、感じずにはいられませんね (と言っても19世紀終盤の物語ですが)(笑)

しかしこのように観てくると、実は問題だったのは「前後群対称型」と言う光学設計概念とはまるで捉える角度が異なる「自由度を残した光学設計概念」に活路を見出したのがベルテレだったように・・思えたのです!(驚)

・・マジッで頭が良くて、格好いいッ!(笑)

それはさらに後のほうで登場してくる「様々なエルノスター型光学系のカタチの多さ」でも証明される運命を辿ります(驚)

詰まる処、トリプレット型の自由度の高さ故にエルノスター型にもその概念は受け継がれ、そして究極的なゾナー型へと展開していくのだと理解できるのです(汗)

その意味で敢えて指摘するなら、様々に伸びしろを含んだ光学設計とは裏腹に、一方のプラナー型光学系のほうは、前群後群内での拡張こそ執られども、結局はその発展にまで至らなかったことからも、これら2つの系統樹はまるで異質な対局に居るとも受け取られるのです(汗)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

↑ベルテレの着想に火が灯り、煌々と明るく輝き始めます(涙)・・1922年から1924年末までの僅か3年足らずの間に、立て続けにエルノスター型光学系の発展系を発明していきました!(驚)・・特に1924年に入ると、僅か3ヶ月足らずで一つの特許出願申請書を申請しまくっているワケで、夜ちゃんと寝ていたのかと疑ってしまうほどの勢いです(笑)

❸ 『DE401274C (1922-01-14)』ドイツ特許省宛て出願

❹ 『GB237212A (1924-07-21)』英国内務省宛て出願

❺ 『DE435762 (1924-10-25)』ドイツ特許省宛て出願

❻ 『DE436260C (1924-12-06)』ドイツ特許省宛て出願

実はこれらエルノスター型の発展系は、リジー式カメラの固定レンズとして採用され製産がスタートした結果、その製品戦略の一環として焦点距離や開放f値の異なる製品が用意されていったことから開発に拍車がかかります(汗)

実はこれらエルノスター型の発展系は、リジー式カメラの固定レンズとして採用され製産がスタートした結果、その製品戦略の一環として焦点距離や開放f値の異なる製品が用意されていったことから開発に拍車がかかります(汗)

右写真はそのリジー式カメラ「Ermanox」で「D.R.P. Ernemann Anastigmat Ernostar 8.5cm/f1.8」の固定鏡胴が実装された中国向け輸出用モデルです (1928年製)。

固定鏡胴なので距離環を持たず、距離合わせは/ピント合わせはレンズ鏡筒をグリグリ回しながらヘリコイドを繰り出していってピント合わせする「条ネジ山がまるで露出状態」という使用方法です(汗)

従って❸ 〜 ❺ までが開放f値:F2.0に対応した特許出願申請書になり、❻ は実施例「Fig.1」がF1.5、そして「Fig.2」がF1.8に対応しているようです。

固定鏡胴側の製品群は「10cm/F2」他「10.5cm/F2」後に「8.5cm/F1.8」或いは「10.5cm/F1.8」など多様です。巷でよく知られている4群4枚エルノスター型光学系は、❹になりますが、これは「10cm/F2」で採用されていた設計のように見えます。

←『DE441594C (1925-03-12)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE441594C (1925-03-12)』ドイツ特許省宛て出願

同じように「Ludwig Jakob Bertele (ルートヴィッヒ・ヤコブ・ベルテレ)」氏による発明案件ですが、実は在籍している会社名が変わっています(笑)

そうですね「Zeiss Ikon AG (ツァイス・イコン株式会社)」に変わっているのです。

前のほうに挙げた特許出願申請書の❻が、その前年末1924年12月6日の日付なので (もちろんERNEMANN WERKE AG 在籍)、その直後に会社が改組したことが分かります。

これがERNEMANN WERKE社のCarl Zeiss財団への参画だったことを示しているものの、wikiによるとその時期は1925年12月10日としています(汗)

しかし上左図のとおり、特許出願申請書の申請日は1925年3月12日の日付で印刷されている為、どう考えても辻褄が合いません(汗)・・ドイツ特許省の受付日の管理ミスなのでしょうか???(笑)

そしてこの発明案件こそが実はゾナー型光学系への架け橋・・だったようにもみえてしまい、或る意味エルノスター型の最終形態を示していたのかも知れません。特許出願申請書内の記述を読むと開放f値:F1.0を達成したエルノスター型光学系の発明案件だったことが分かります。

次にベルテレの名前が印刷された特許出願申請書が登場するのには、少々時間を要します。

↑上に挙げた特許出願申請書は、記述内の印刷をチェックすると同じ日付「1929年8月14日」付けで申請受理しているのが分かります。

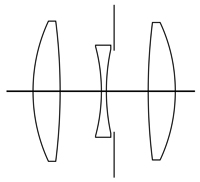

❼ 『DE530843 (1929-08-14)』ドイツ特許省宛て出願

❽ 『DE570983C (1929-08-14)』ドイツ特許省宛て出願

❼も❽もいずれもゾナー型光学系の基本形を示しているように受け取れますが、おそらくは❼が先のタイミングで発明されていたのではないかと受け取っています。

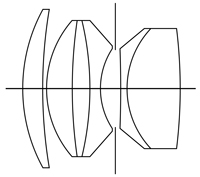

そして右構成図こそが、今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

そして右構成図こそが、今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

今回の個体の製造番号を探ると「こちらのサイトの調査」が最も詳細を確認していると判定できるので、調べると「1933年製」の個体であることが判明し、絞り値の基準●マーカーが「●」赤色だったことが記されていました。

またこのモデルの開放f値:F2.0は、実は絞り羽根が既にその位置まで閉じている状態であることが判明しました。結果、右の光学系構成図のとおり、絞り羽根のフチは光学系後群側の第3群コバ端ギリギリまで近接している状況こそ「開放時の絞り羽根の状態」であることが分かりました。

この点については、後のオーバーホール工程の中の掲載写真でもちゃんと『証拠』を掲載します(笑)

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

「旧CONTAX Cマウント規格品」のオールドレンズは、鏡胴に距離環の機構部をもたないので、バラすにしても非常に簡素です(笑)

但し、今回の個体も同じでしたが、当初バラす前時点に「amedeoアダプター」に装着して実写確認した処「もしも距離環があれば、凡そ3目盛り分くらいのオーバーインフ状況」であり、明らかに過去メンテナンス時の組み上げに際し「鏡筒の固定位置をミスっている」ことが判明しています(汗)

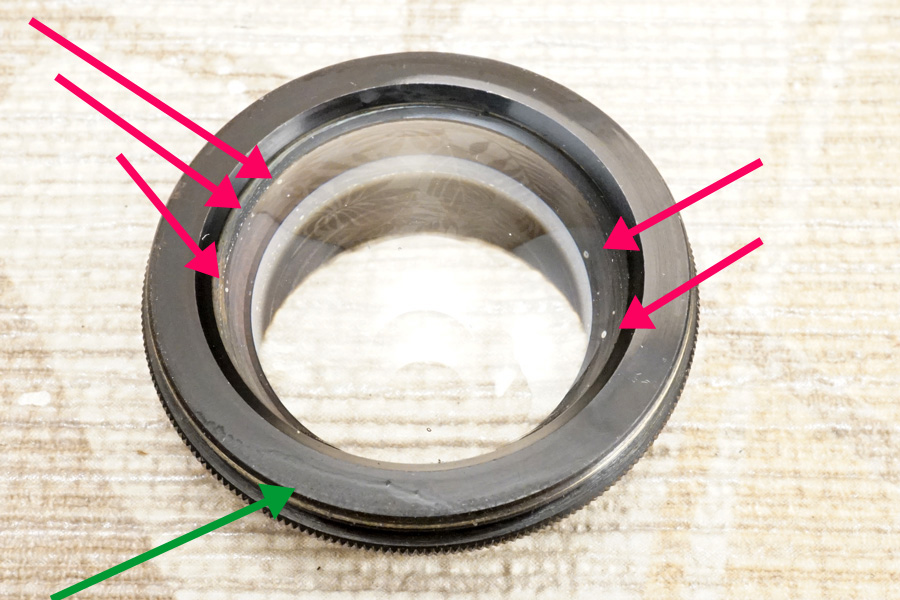

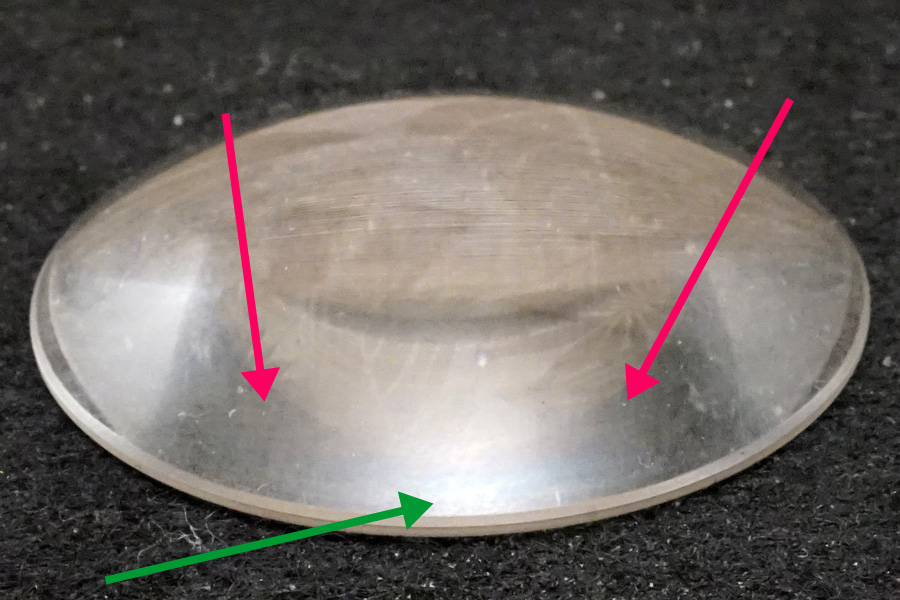

↑上の写真は当初バラして取り出した直後に撮影した光学系第2群3枚貼り合わせレンズを前玉側方向から撮影した写真です。赤色矢印で指し示している箇所にポツポツと白く見えているのは「コバ端着色の浮き」になります。またグリーン色の矢印で指し示している箇所が最も分かり易いですが、過去メンテナンス時に着色されていたハズであろう「反射防止黒色塗料」の一部が、溶けて剥がれています!(驚)

↑上の写真は当初バラして取り出した直後に撮影した光学系第2群3枚貼り合わせレンズを前玉側方向から撮影した写真です。赤色矢印で指し示している箇所にポツポツと白く見えているのは「コバ端着色の浮き」になります。またグリーン色の矢印で指し示している箇所が最も分かり易いですが、過去メンテナンス時に着色されていたハズであろう「反射防止黒色塗料」の一部が、溶けて剥がれています!(驚)

剥がれた下から製産時点を示すメタリックなメッキ加工がちゃんと現れており、要は「マットな艶消しに反射防止黒色塗料を塗りたくった」と言う「見てくれの良さの追求」だったことが判明します(笑)

結局、上の写真では分かりませんが (写真撮影スキル低すぎでスミマセン!)、実は光学硝子レンズの外周端にはクモリが生じています (上の写真の角度では視認できません)・・それもそのハズで、その「反射防止黒色塗料」が外周端ギリギリまで着色されているので、そのインク成分が付着していると考えられます(汗)

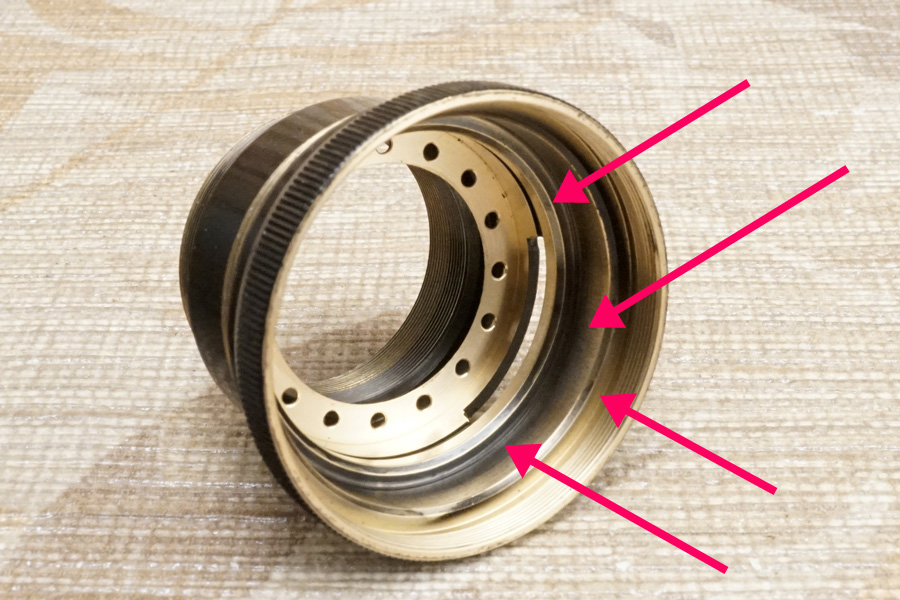

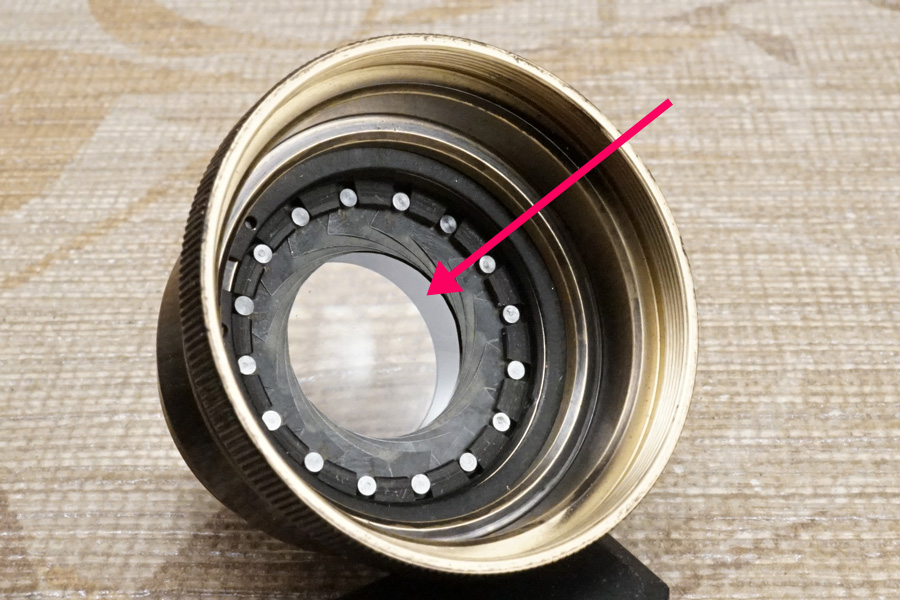

↑ここからは当方の手による『磨き研磨』が終わった各構成パーツを使い、組立工程に入っていきます。絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒ですが、赤色矢印で指し示している箇所、凡そ鏡筒内壁部分を中心的に過去メンテナンス時に「反射防止黒色塗料」が着色されていました。

↑ここからは当方の手による『磨き研磨』が終わった各構成パーツを使い、組立工程に入っていきます。絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒ですが、赤色矢印で指し示している箇所、凡そ鏡筒内壁部分を中心的に過去メンテナンス時に「反射防止黒色塗料」が着色されていました。

ちゃんとプライマーで下地処理してから着色しているので、相応に塗装のスキルを持つ整備者だと思います (溶剤でもなかなか溶けませんでした)。然し一部が剥がれて粉末状に光学硝子レンズ付着していたので、間違いありません(汗)

きっと着色した時はとてもキレイに仕上がったのでしょうが、経年の中でやがて剥がれてくるのは防ぎようがない為、はたして光学硝子レンズの表層面に頑固に付着して「光学清掃で拭いてもすぐに取れない」ような状況に至る処置が、本当に必要なのでしょうか???(泣)

ちなみに上の写真で真鍮材が黄金色に輝いているのは、当方が『磨き研磨』したからです(汗)

↑一つ前の写真で鏡筒最深部に複数の穴が写っていましたが、それらの穴16個は「位置決めキー用の穴」です・・つまりこのモデルは16枚の絞り羽根を実装します。

↑一つ前の写真で鏡筒最深部に複数の穴が写っていましたが、それらの穴16個は「位置決めキー用の穴」です・・つまりこのモデルは16枚の絞り羽根を実装します。

一方上の写真は「開閉環」のほうになりますが、何と赤色矢印の箇所にまで「反射防止黒色塗料」が塗られていました。溶剤で剥がした下から現れたのも同じように製産時点を示すメッキ加工であり、特に絞り羽根の上に被さる部分は「微細な凹凸を伴うマットな黒色梨地メッキ加工」がちゃんと被せられているので、どうしてその箇所に同じような「反射防止黒色塗料」を塗るのでしょうか???(汗)

特にこの「開閉環」の上面 (右の赤色矢印の面) は押さえ環と言う「C型環」で抑え込まれつつ、絞り環操作で回転する為「この面に着色した反射防止黒色塗料は全てが抵抗/負荷/摩擦の因果に繋がっていく」結果、必然的に経年の中で擦れて剥がれ落ち、やがてその一部が光学硝子レンズの表層面に付着していきます(涙)

そんなストーリーなど、誰でも思い浮かべられると思うのですが、バラして組み立てている過去メンテナンス時の整備者が「それを無視している」からこそ「見てくれの良さだけを狙った整備」との判定を下しています!(怒)

つまり今回の個体は、当初バラす前時点のチェックで「絞り環操作が以上に重たい/硬い」瑕疵が生じていたので、その主要因がこれら「反射防止黒色塗料」の着色に他なりません(笑)

・・どうして製産時点に施されていなかった処置を、執拗に行うのでしょうか???

なお、ちょっとした発見でしたが、上の写真グリーン色の矢印で指し示している箇所に「絞り環との連結用の、シリンダーネジ用のネジ穴が、2箇所用意されている」ことが分かりました(汗)

しかもこのように2つの位置を違えているので、これが示す製品設計は「別モデルの開閉環との共通仕様」であることが確定します!(驚)

実際にこのままハメ込んで確認できないので分かりませんが、もしかしたら「F1.5モデル」との共通パーツとして「開閉環」が用意されているのかも知れません。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

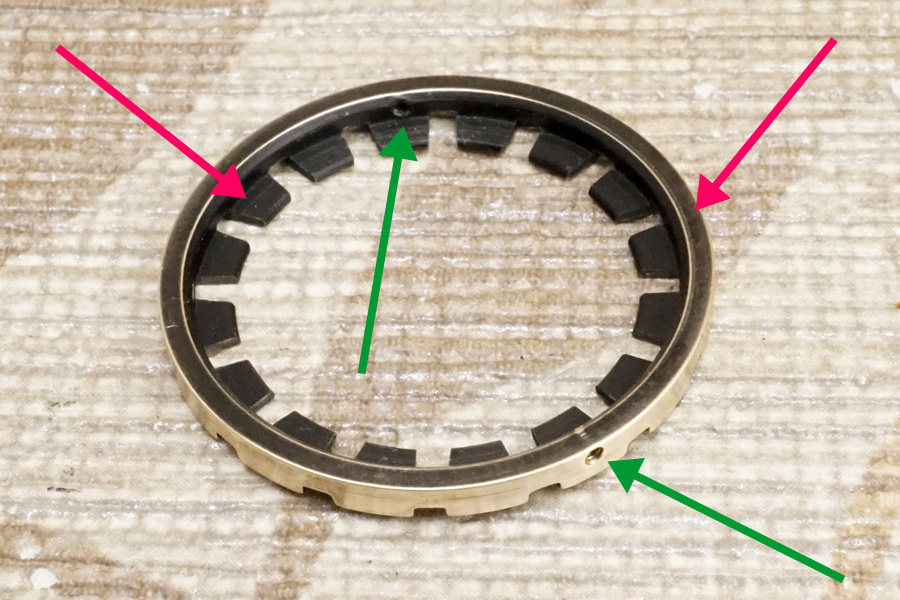

←さらについでなので撮影しましたが(笑)、左写真は「製産時の製産ライン上で、絞り羽根がどのように造られていたのか」を明示する『証拠』を解説します(笑)

←さらについでなので撮影しましたが(笑)、左写真は「製産時の製産ライン上で、絞り羽根がどのように造られていたのか」を明示する『証拠』を解説します(笑)

3枚の絞り羽根を並べていますが

左端と中央が「開閉キーが上に向いている方向」なのに対し、右側だけがヒックリ返しており「位置決めキーが向いている」状態です。

すると赤色矢印で指し示している箇所だけが「スパッと切り取られている」のが分かります(笑)

つまりこの絞り羽根は「板金状態の上からプレッシングされて、一気にカタチを切削されていた」製産手法が思い浮かぶのです(笑)・・しかもその時「位置決めキー側のフチ部分だけ繋がっている、まさに枝豆の房状態」としてプレッシングが仕上げられていたことまで分かります(笑)

従って複数の絞り羽根がブラブラとブラ下がっている状態を、ニッパーか何か工具を使いパチンッパチンッと切り離していく作業工程が顕在していたことを示す『証拠』なのです(笑)

面倒くさかったのか、真面目に丁寧にデキナイスタッフなのかは分かりませんが(笑)、テキト〜に切り取っています(笑) ちなみに16枚全ての絞り羽根の同じ位置に切り取った痕跡が残っている為「本当に枝豆の房状態だった」ことは、間違いなさそうです(笑)

↑取り出した光学系の各群を順番に並べて撮影しました。光学系前群を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印で指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味しています。従って光学系後群は、絞りユニットを堺に反転する結果、グリーン色の矢印の向きも反転しています。

↑取り出した光学系の各群を順番に並べて撮影しました。光学系前群を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印で指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味しています。従って光学系後群は、絞りユニットを堺に反転する結果、グリーン色の矢印の向きも反転しています。

↑同様ヒックリ返して裏面側を写真上方向に向けて撮影しました。オレンジ色の矢印で指し示している箇所に過去メンテナンス時の「反射防止黒色塗料」着色が相当な肉厚で塗られていました(汗)

↑同様ヒックリ返して裏面側を写真上方向に向けて撮影しました。オレンジ色の矢印で指し示している箇所に過去メンテナンス時の「反射防止黒色塗料」着色が相当な肉厚で塗られていました(汗)

↑光学系第2群の3枚貼り合わせレンズを真横から撮影しました・・カタチが分かります。

↑光学系第2群の3枚貼り合わせレンズを真横から撮影しました・・カタチが分かります。

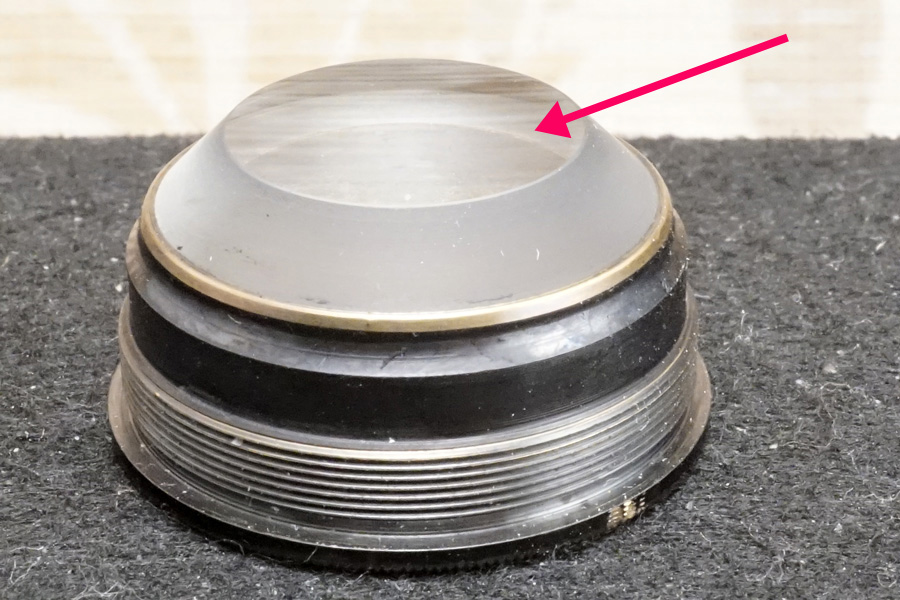

↑今度は光学系後群側第3群の2枚貼り合わせレンズをヒックリ返して、絞りユニット側方向の面を上に蒸れて撮影しています。するとその面が「非常に僅かに凹んでいる」ことを赤色矢印で指し示して説明しています。実際実測すると「凹み:▲0.4㎜」なので、パッと見では平坦にしか見えません(汗)

↑今度は光学系後群側第3群の2枚貼り合わせレンズをヒックリ返して、絞りユニット側方向の面を上に蒸れて撮影しています。するとその面が「非常に僅かに凹んでいる」ことを赤色矢印で指し示して説明しています。実際実測すると「凹み:▲0.4㎜」なので、パッと見では平坦にしか見えません(汗)

↑光学系第1群前玉の裏面側を上に向けて撮影しています。やはり赤色矢印で指し示している箇所の面が「凹んでいる」ことを説明しています (ミニスタジオの背景紙の柄が映り込んでいて、僅かに湾曲しているのが分かる)。従ってこの面も実測すると「凹み:▲1.44㎜」と相応に凹んでいる凸メニスカスレンズなのが分かります。

↑光学系第1群前玉の裏面側を上に向けて撮影しています。やはり赤色矢印で指し示している箇所の面が「凹んでいる」ことを説明しています (ミニスタジオの背景紙の柄が映り込んでいて、僅かに湾曲しているのが分かる)。従ってこの面も実測すると「凹み:▲1.44㎜」と相応に凹んでいる凸メニスカスレンズなのが分かります。

↑今度はその同じ前玉をヒックリ返して露出面側を上に向けて撮影しました。グリーン色の矢印で指し示している箇所に非常に薄いクモリが残っています。その位置から判定できる「白ヤケ直前の点状痕」を赤色矢印で指し示しています(汗)

↑今度はその同じ前玉をヒックリ返して露出面側を上に向けて撮影しました。グリーン色の矢印で指し示している箇所に非常に薄いクモリが残っています。その位置から判定できる「白ヤケ直前の点状痕」を赤色矢印で指し示しています(汗)

当初は明確に大小の「点状痕」として光学清掃で除去できない状況でしたが、光学作業専用工業用綿棒を使いゴシゴシ、ゴシゴシと凡そ50回〜80回くらいの勢いで、且つ相当な強さで (擦っているうちに綿棒が曲がってしまうくらいのチカラを入れて) 擦りまくったので、ほぼ除去完了しています(笑)

実際は真正面から凝視しても、これら赤色矢印で指し示している箇所の点状痕の痕跡は視認できません。グリーン色の矢印で指し示している箇所クモリの位置を目安に「おそらくここだろう」的に勝手に決めつけて赤色矢印で指し示しているだけなので、よく分かりません(笑)

しかしそれでもポツポツと大小の大きさで明確な点状痕として残っていた18個くらいを (もしかしたら20個以上除去したかも知れませんが) 除去し終わっています。

従って現状残っているのは点キズと拭きキズにヘアラインキズ、そして「気泡」だけです。

◉ 気泡

光学硝子材精製時に、適正な高温度帯に一定時間到達し続け維持していたことを示す「証」と捉えていたので、当時の光学メーカーは正常品として「気泡」を含む個体を出荷していました (写真に影響なし)。

↑上の写真は試しに撮影しましたが、前述の「開閉環に2つのネジ穴が用意してあった」要素について調べている時の撮影です。

↑上の写真は試しに撮影しましたが、前述の「開閉環に2つのネジ穴が用意してあった」要素について調べている時の撮影です。

絞り羽根が完全開放する位置で「開閉環」をセットすると、最小絞り値まで回して絞り羽根を閉じていった時、ご覧のように最後まで閉じきりません(汗)

これは2つのネジ穴のいずれの位置を基準に据えて組み込んでも、まるで同一の状況でした。

↑そこで逆発想で「最小絞り値側の閉じ具合を基準に据えて開閉環をセット」した時の閉じ具合です。この位置が適正な最小絞り値:F16の閉じ具合を示しており、且つ開閉環の駆動域にもまるで一致しています。

↑そこで逆発想で「最小絞り値側の閉じ具合を基準に据えて開閉環をセット」した時の閉じ具合です。この位置が適正な最小絞り値:F16の閉じ具合を示しており、且つ開閉環の駆動域にもまるで一致しています。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しています (写真上方向が前玉露出面側方向)。すると赤色矢印で指し示している箇所に「開閉環」に備わるネジ穴が見えていますが、開放位置の状態を示しています。反対側が最小絞り値の時の駆動限界です。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しています (写真上方向が前玉露出面側方向)。すると赤色矢印で指し示している箇所に「開閉環」に備わるネジ穴が見えていますが、開放位置の状態を示しています。反対側が最小絞り値の時の駆動限界です。

↑実際に光学系後群を格納してみて、さらに開放f値まで絞り羽根を開ききった時の状態を撮影しました。赤色矢印で指し示している箇所が光学系第3群の絞りユニット側の面であり、それが写っています。

↑実際に光学系後群を格納してみて、さらに開放f値まで絞り羽根を開ききった時の状態を撮影しました。赤色矢印で指し示している箇所が光学系第3群の絞りユニット側の面であり、それが写っています。

するとまえのほうの解説のとおり「開放f値:F2.0」の時、絞り羽根はご覧のように閉じている状態なのが分かります。この時の絞り羽根が閉じている限界/絞り羽根のフチ部分こそが「光学系第3群の絞りユニット側の面のコバ端に合致する」ことの『証拠』写真として解説しました(汗)

当初取り出した直後は、この光学系第3群の絞りユニット側面は「反射防止黒色塗料」が内側まで、凡そ1㎜強塗られていた為、実際は上の写真よりもさらに小径にしか開口していなかったことになります (反射防止黒色塗料で遮蔽されていたと言う意味)(汗)

例えばその1㎜強内側まで上の写真のように絞り羽根が閉じてきているのが開放状態なら、そのように「反射防止黒色塗料」が着色されているのも納得できます。然し、実際はご覧のように絞り羽根のフチギリギリまで光学系第3群の絞りユニット面側は研削されていたことが判明しました。

いったいどうして入射光を遮蔽してまで「見てくれの良さに執拗にこだわるのか」当方には、まるで理解できません!!!(怒)

・・「プロの整備者」は誰か説明してくださいッ!

いったいどうして貴重な、本当に貴重な入射光を減光させてまで遮蔽する必要があるのですか??? もしもそうだと断言するなら「ではなぜベルテレ氏はその小さい内径のほうで、この光学系第3群の絞りユニット側面の光学硝子レンズを研削してこなかったのか???」それを説明しろと言っているのです!!!(怒)

そんな「反射防止黒色塗料」を塗るなら、そのような遮蔽の面積としてこの面の光学硝子レンズを削れば良いではありませんか! それをしなかったベルテレ氏の意志、企図は、いったいどう残しているのですか???!!!(怒)

こういう勝手な処置で光学設計者の企図を台無しにしていく「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」に、マジッで抗議しますッ!!!(怒)

1933年とか言う、まだまだコンピューターが存在しなかった時代に、しかも電卓すら無かった時代に「手計算だけで成し遂げた光学設計を、このように貶していく処置を公然と平気で行える整備者」を、当方は徹底的に蔑視します!!!!!!(怒)

当初バラ前時点に重かった/硬かった絞りユニットは環の操作性は改善できていますが、実装絞り羽根が虹彩絞り方式で16枚もある為、特に最小絞り値側に近づくに従い重くなるのは原理上なので改善できません。また16枚の絞り羽根のうち「9枚の位置決めキーの差し込みが既に固くなっている」状況であり、おそらく垂直を維持できていないのに合わせて、位置決めキー用の穴側 (つまり鏡筒の穴のほう) の穴の内側にも酸化/腐食/錆びが起きていると推測てきます。下手に穴のほうをヤスリ掛けしたりすると絞り羽根の開閉角度が狂うので (閉じていった時に、開口面積が真円にならなくなってくる) そのまま組み込んでいます・・申し訳ございません。

↑ここで光学系前後群の光学清掃を実施し、組み込んでいきます。

↑ここで光学系前後群の光学清掃を実施し、組み込んでいきます。

↑光学系後群格納筒もネジ込み完了です。この後は「旧CONTAX Cマウント」の環/リング/輪っかをセットしますが、前述のとおり多すぎるオーバーインフ量だった為、その微調整も実施します。

↑光学系後群格納筒もネジ込み完了です。この後は「旧CONTAX Cマウント」の環/リング/輪っかをセットしますが、前述のとおり多すぎるオーバーインフ量だった為、その微調整も実施します。

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。どうやら当方はノンコートレンズの頃のモデルが好きなようです(笑)・・特に白黒写真にはこの時代の「艶めかしさ」を強く感じますね(涙)

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。どうやら当方はノンコートレンズの頃のモデルが好きなようです(笑)・・特に白黒写真にはこの時代の「艶めかしさ」を強く感じますね(涙)

・・素晴らしいですッ!(涙)

ご報告すべき瑕疵内容は1つだけです。「旧CONTAX Cマウント」の環/リング/輪っかをセットしましたが、オーバーインフ量はピタリの位置まで合致できませんでした。これは製産時点の研削の状況に合致させて仕上げているので、これ以上改善できません。もしもピタリの位置に仕上げるなら、ドリルを使って加工しなければイケナイので、当方では処置したくありません(汗)

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。前玉露出面側に残る無数の拭きキズやヘアラインキズなどはそのまま残っています。また一部外周に生じているクモリもそのままです。これらは物理的な問題なので光学清掃では改善できません。但しちゃんとフードを用意すれば、このブログの最後に掲載したミニスタジオでの実写のように、各絞り値で十分なコントラストを保持できているので、特に前玉の硝子研磨などは必要ないと思います。例え1%の硝子研磨にしても、製産時点を逸脱することには変わりないので、撮影に大きく支障を来さない限りは現状のままお使い頂くのが最善ではないかと思います。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。前玉露出面側に残る無数の拭きキズやヘアラインキズなどはそのまま残っています。また一部外周に生じているクモリもそのままです。これらは物理的な問題なので光学清掃では改善できません。但しちゃんとフードを用意すれば、このブログの最後に掲載したミニスタジオでの実写のように、各絞り値で十分なコントラストを保持できているので、特に前玉の硝子研磨などは必要ないと思います。例え1%の硝子研磨にしても、製産時点を逸脱することには変わりないので、撮影に大きく支障を来さない限りは現状のままお使い頂くのが最善ではないかと思います。

ちなみにコバ端も再着色したので、ご覧のようにキレイな黒色に戻っています。

↑後群側の特に絞りユニット側方向の面のコバ端着色は、当初バラした直後には内側に約1㎜ほど「反射防止黒色塗料」で着色されていましたが、現状はピタリの位置で「反射防止黒色塗料」を再着色していません。従って入射光を遮蔽する要素は全て排除しています。

↑後群側の特に絞りユニット側方向の面のコバ端着色は、当初バラした直後には内側に約1㎜ほど「反射防止黒色塗料」で着色されていましたが、現状はピタリの位置で「反射防止黒色塗料」を再着色していません。従って入射光を遮蔽する要素は全て排除しています。

さらに「旧CONTAX Cマウント」の固定位置も当初から変更したので、オーバーインフ量は1/3程度に減じられています。これ以上ピタリの位置に合わせるにはドリル穴開けが必要になる為、今回のオーバーホール工程では処置を見送っています。

なお、マウント部の経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びが激しかったので『磨き研磨』を処置し「エイジング処理」しています。

↑16枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

↑16枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

絞り環操作も当初バラす前時点に比べると普通程度の操作性に改善できていますが、最小絞り値側に近づくに従い重くなっていくのは、絞り羽根の重なり具合に拠る物理的現象なので改善は不可能です。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。また一部を本来の黒色に着色しましたが、使っているうちに剥がれてきます。

↑距離環が無いので/ヘリコイド群が無いので、駆動する箇所はありません。1箇所だけシボ゛罹患と接触して抵抗/負荷/摩擦を及ぼしていた箇所がある為、そこだけ接触しないように処置しています。

↑距離環が無いので/ヘリコイド群が無いので、駆動する箇所はありません。1箇所だけシボ゛罹患と接触して抵抗/負荷/摩擦を及ぼしていた箇所がある為、そこだけ接触しないように処置しています。

↑ご翻刻すべき瑕疵内容はオーバーインフ量が1/3程度に減じられただけで、ピタリの位置ではない点だけです。

↑ご翻刻すべき瑕疵内容はオーバーインフ量が1/3程度に減じられただけで、ピタリの位置ではない点だけです。

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f2.0、被写体までの距離:49m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:24m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、30m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の50m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑当レンズによる最近接撮影距離90cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最近接撮影距離90cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。

・・フードを手翳しですが、各絞り値で添えて撮影しています。

↑f値「f8」になりました。そろそろ「回折現象」の影響が現れ始めており、ピント面の解像度の低下が始まっています。

↑f値「f8」になりました。そろそろ「回折現象」の影響が現れ始めており、ピント面の解像度の低下が始まっています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。引き続きの次のモデルの作業に入ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。引き続きの次のモデルの作業に入ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。