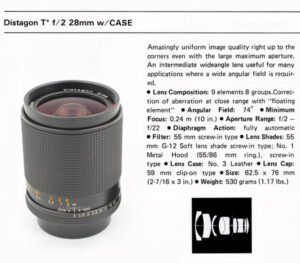

◎ ASAHI OPTICAL CO. LTD (旭光学工業) SMC PENTAX 28mm/f2(PK)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、国産は

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、国産は

PENTAX製広角レンズ・・・・、

『SMC PENTAX 28mm/f2 (PK)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホールが終わってヤフオク! 出品するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で捉えても、まるで初めての扱いです。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

今回扱ったこのモデルのこともまるで知識がなく(汗)、手に取って初めて知ったような状況で、ようやくネット上を漁って情報を手に入れている始末です(笑)

先日扱ったばかりの『UC HEXANON AR 28mm/f1.8 AE《前期型》(AR)』同様、28㎜でこの長さとなれば (F2でもあることから) 内部に「フローティングシステム」を内包している構造なのは明らかで、箱を開封して「ウッ!」と即座に「しまったッ! コイツもフローティングだ」と落胆です(笑)

その意味で『極度のカメラ音痴』たる自分が悪いのだと、ご依頼を受けてしまったことを反省するものの、カメラのほうはともかく、オールドレンズに関して知見が広がる分にはむしろ大変ありがたいお話であり、やはりこのような機会に恵まれたことを素直に喜びました・・ありがとう御座います!

とは言いつつも、実はこのモデルの素性を探っていく中で「どうしても通らなければイケナイ道が・・ある」のがイヤだと言うか、辛いと言うか、関わりたくない気持ちのほうが圧倒的に大きく・・正直、悶々した心根のまま取り掛かった次第です(汗)

・・それは「コシナの写り」をまた観なければならないから(涙)

当方は、何しろ「COSINA (コシナ)」が大大大キライですッ! Carl ZeissとVOIGTLÄNDERとの提携をしていながら、自分のレンズ (設計) ばかり製品化して商品を垂れ流す、その企業姿勢が大大大キライですッ! ついでに、その内部構造も理に適わない「内製都合の塊」である点も大大大キライですッ! 最後にサービスレベルも、そのWEB記載内容含め (担当サービスマンも含め) 大大大キライですッ!(笑)

せっかくいにしえのCarl ZeissとVOIGTLÄNDERと言う二大メーカーと提携したのであれば「それらいにしえの光学設計から展開されるべく写りを継承する」のが筋なのに、現コシナも含め、発売してきたマニュアルフォーカスレンズ達の写りは「どれも冷たいだけのコシナの光学設計を視せられているだけ」なのが、おそらく生理的に受け入れられません!(涙)

しかも巷ではそれら写りが素晴らしいと絶賛なのが、今の自分の理解を超えているワケで、写真スキル皆無な当方には「どのレンズも皆同じ写り」にしか見えず、さらに「冷たさしか感じないその必要以上の緻密性」を眼にするのが・・とにかくマジッで、ホンネでイヤなのですッ!!!(涙)

・・当方はそういう画をみていて、眼が痛くなると感じてしまいますッ(涙)

今回扱うモデルはPENTAX銘ですが、その素性を探ると否応なく「Distagon (ディスタゴン)」銘の・・あのモデルに辿り着くしかないワケで(涙)、大キライな「T*」が付随するオールドレンズ達と言えば、そうですね、Carl Zeiss銘をまとる「AEGモデル/MMGモデル」なんかが登場してくるワケで、それだけで済むならまだ耐えられるのですが、ネット上で探っていると「必ず、モデル銘の後ろにZEとか、ZFみたいな文字が付随してくるヤツが現れる」からダメなんです(怖)

・・コシナ製品、観たくないですッ!(涙) 助けてッ。

今回の情報探索では、とにかく「T*のみのDistagon」だけに何とか限定してネット検索を頑張ってみたものの、その甲斐なく再び眼にするハメに陥り、精神性がヤバい状況でした・・(涙)

・・とにかく当方は精神疾患者一歩手前の人間なので、要注意なのです(怖)

レッドラインが、日々の中で何度も何度も目前に視える、ヤバい人種の独りなのですッ(怖)

なお「T*付AEG/MMGシリーズ」の、いわゆるヤシカ製オールドレンズ達が大キライな理由も偏屈で(汗)「固着剤にレジン液を使っている、或る整備会社が関わっている個体ばかり」なのが、それも生理的に受け入れられないのです(涙) ネジ種に関係なく機械締め (チャック式ドリル締め) しているバカな思考回路が、とても耐えられません(泣)

それでいて今回の個体もまるで同じでしたが、公然と平気で「光路長に影響を来す面に反射防止黒色塗料を着色してくる」見てくれの良さだけの追求に、マジッに嫌気を覚えます(涙)

どんだけチカラをいれても手回しで全く歯が立たないような硬締めで締付ネジを固着させていながら、その実装光学系の光路長に影響を及ぼす箇所に「反射防止黒色塗料」塗りまくるという考え方に、手に震えが現れるくらいの怒りを覚えます (ッて、単にチカラ入れすぎてプルプルしているだけですがッ)(汗)

だから当方は「T*付AE/MMシリーズ」のオーバーホール/修理も・・関わりたくないのですッ!(泣) できれば断りたいのです。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

今回扱うモデルの事前情報を探っていて、巷では都市伝説的に「Carl Zeissと旭光学工業が提携を模索する中で、共同開発した製品」と語られているサイトばかりが目に付きますが・・今回の探索での当方の答えは、少々違います(汗)

その内容を一次資料「互いの特許出願申請書」を活用しながら、ここから解説していきたいと思います。但し、あくまでも「Distagon 28mm/f2 T*《AEG》(C/Y)」を未だ扱っていない点を以て、その内部構造や取り出した光学硝子レンズ単体の相違点など、一切をまるで把握していないことを前提とします。

前提情報として、今回扱うモデルは1975年6月に旭光学工業から発売された一眼 (レフ) フィルムカメラ「PENTAX K2」他「KX/KM」向けに用意されたオプション交換レンズ群の中の一つです。

前提情報として、今回扱うモデルは1975年6月に旭光学工業から発売された一眼 (レフ) フィルムカメラ「PENTAX K2」他「KX/KM」向けに用意されたオプション交換レンズ群の中の一つです。

従ってマウント規格は「初代Kマウント」になります。

(右写真はK2)

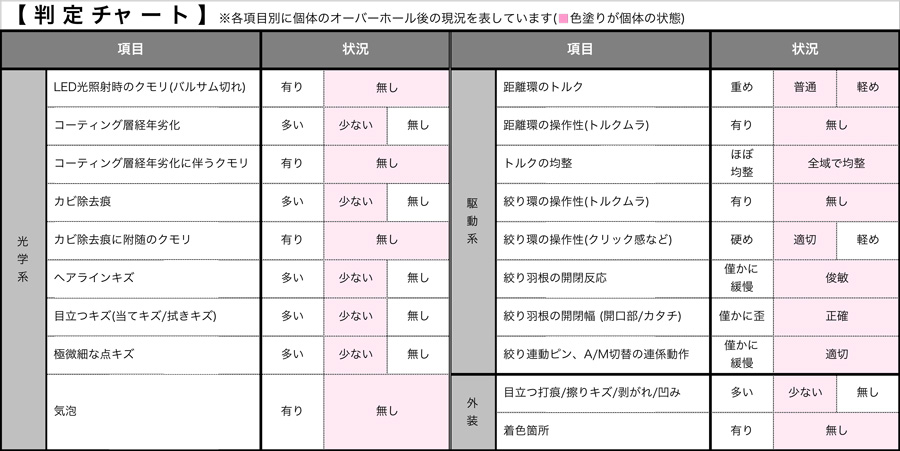

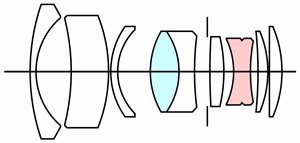

←左図は1978年時点のフィルムカメラ「PENTAX Kシリーズ」向け、オプション交換レンズ群、及びアクセサリーカタログの中から抜粋してきた文章と光学系構成図に、ネット上から拾ってきた現物写真を合成させてまとめています。

←左図は1978年時点のフィルムカメラ「PENTAX Kシリーズ」向け、オプション交換レンズ群、及びアクセサリーカタログの中から抜粋してきた文章と光学系構成図に、ネット上から拾ってきた現物写真を合成させてまとめています。

当時のフィルムカメラ側取扱説明書にも、このようなオプション交換レンズ群を紹介する図面付きでの解説が無い為、当時のレンズカタログを探す必要にかられますが、実はちゃんと光学系構成図まで載せていたカタログは大変少なかったので、希少なカタログの一つです。

すると「florting group」の文字が記されており「フローティングシステム」を実装していたモデルなのが分かります。

その一方で同じ1975年にヤシカから発売された一眼 (レフ) フィルムカメラ「CONTAX RTS」があり、このフィルムカメラが旧西ドイツCarl Zeissとの提携により製品化に漕ぎ着けたと言う経緯なのですが、Carl Zeissが最初に提携話として声がけしたのは旭光学工業たったと言う流れが介在する結果、前述のような話になっています。

その一方で同じ1975年にヤシカから発売された一眼 (レフ) フィルムカメラ「CONTAX RTS」があり、このフィルムカメラが旧西ドイツCarl Zeissとの提携により製品化に漕ぎ着けたと言う経緯なのですが、Carl Zeissが最初に提携話として声がけしたのは旭光学工業たったと言う流れが介在する結果、前述のような話になっています。

確かに史実の流れはそうなのかも知れませんが、当方はその経緯を明示する一次資料を未だ眼にしておらず、本当のところはよく分かりません(汗)

凡そ海外で語られている内容を読むと「Carl Zeissが往年の技術をPENTAXに提供した結果、光学設計の実現と共に様々なオールドレンズの製品化を実現させ、Kマウント規格というバヨネットマウントの開発まで成功させた」との認識が大多数を占めるようですが(汗)、はたしてニッポン人の当方からすると、何だか相当な勢いで蔑まれているような内容にしか聞こえません(笑)

まぁ〜、確かに戦争に負けた同じサイドの島国のクセにと蔑まれるのは「アジアの一国にすぎない」とのヨーロッパ人が好みそうな感覚概念に、どうしても振り回され易い内容の話なのは否めません(笑)

しかもその島国による台頭により、欧州全体の光学製品が (米国まで含めて) その存続に危機に瀕していた状況からするに、とても良い話として仕上がらない言い回しなのも理解できます(笑)

逆に言うなら、まさに今ドキの日本の産業工業が、様々な分野でお隣の中国にボロ負け状態なのが、決して対岸の火事ではなかったことを如実に物語っているようにしか思えません(泣)

・・何事も奢り高ぶれば、やがて衰退を迎えるのは節理。

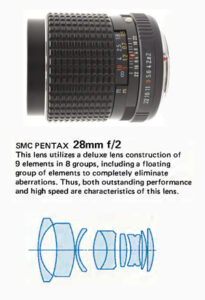

↑話を戻して、前述一眼 (レフ) フィルムカメラ「CONTAX RTS」の取扱説明書に載っているオプション交換レンズ群一覧をチェックすると、確かに居るではありませんか・・『Distagon T* 28mm/f2』がッ!(汗)

↑話を戻して、前述一眼 (レフ) フィルムカメラ「CONTAX RTS」の取扱説明書に載っているオプション交換レンズ群一覧をチェックすると、確かに居るではありませんか・・『Distagon T* 28mm/f2』がッ!(汗)

しかもこの一覧を見ると、光量が多くなる一つ前の焦点距離:25㎜よりも、さらに1cmも最短撮影距離を短縮化/詰めていた事実が明白になります!(驚)

最短撮影距離を1cmも詰めて、その上開放f値まで「F2」と明るく採ってきて、焦点距離:28㎜って、何なんのョ!・・ッて言う話です(笑)

最短撮影距離を1cmも詰めて、その上開放f値まで「F2」と明るく採ってきて、焦点距離:28㎜って、何なんのョ!・・ッて言う話です(笑)

必然的に図体がデカくなり(笑)、合わせて価格まで高価に落ち着けば、その売れ行きまであっという間に落ち着いてしまうのは非常に人情に適った話ではありませんか(笑)・・正直、格下の「28㎜/F2.8」の性能が良すぎて、製品戦略の期待値をヨソにまるで逆の市場受け結果を迎えます(笑)

↑上の左図は「CONTAX RTS用オプション交換レンズ群カタログ」からの抜粋に現物をネット上から拾ってきて合成しています。

確かにこのように2つのモデルの光学系構成図を確認すると「瓜二つに見える」ものの、その根拠を見つけたいと考え、いよいよ特許出願申請書の探索へと進むと・・意外な事実が明らかになりました!(驚)

・・ここからは「Carl Zeissモデル」派の人は読まないほうが心の健康の為です (フフッ)(笑)

先ず最初にこれら2つのメーカーCarl ZeissとPENTAXで、これら2つのモデルの光学設計者を明確にします。『Distagon T* 28mm/f2』の光学設計は「Erhard Glatzel (エアハルト・グラッツェル)」博士になり、一方今回扱った『SMC PENTAX 28mm/f2 (PK)』のほうの光学設計者は、旭光学工業在籍の「高橋 泰夫」氏による発明案件と指摘できます。

先ずこれら2人の光学設計が明らかになったところで、ネット上での2人のポジショニングをいろいろ調べると「Carl Zeissからの提携要請を受けて、高橋氏が訪独し技術支援を受けた」的な語り草が大多数のようです・・マジッで???(汗)

この経緯に倣うなら、まさにフィルムカメラ「PENTAX K」向けのオプション交換レンズ群の多くが、Carl Zeissのおかげで生み出された話になってしまい、まさにそのまんまに特にヨーロッパでは今も語り継がれられているようなのです(汗)

ちょうどJRが中国に技術支援したら、気づけば「中国高速鉄道」が世界中を席巻してしまった・・みたいなお話しで(笑)、日本の光学製品の技術革新は、Carl Zeissの技術支援なくして成されなかったとの言い草です(笑)

従って今回扱う『SMC PENTAX 28mm/f2 (PK)』は、まさに『Distagon T* 28mm/f2』のパクリ製品的なイメージが強いのかも知れませんが、実はそれほど彼の地ヨーロッパでは認知度がありません(笑)

そこで最も効果的にヨーロッパ勢の鼻を明かすべく、その論説を覆す手法を狙うなら(笑)「Distagonのほうの根拠を暴いてしまえば良い」話になるので、そっちの方向性で探ってみました(笑)

その前に先に「Erhard Glatzel (エアハルト・グラッツェル)」博士の知名度の高さを知っておくべきです。1954年〜1989年の期間Oberkochen市のCarl Zeissに在籍していた光学設計技師で、特に有名な話が「グラッツェル法」であり、1961年にGlatzel氏が開発した光学設計モデルで「コンピューターを活用した適応型自動補正手法」と言うのが正式名称のようです(汗)

この手法が何をヤッているのかと言えば、一言で述べてしまえば「光の収束性を早める手法」とも言いかえられ、光の集光に於ける様々な収差との関係性に順応した/適応した光の収束を導いた点で、当時大変優れた効果を発揮したようです・・それは或る著書によると「下手すれば1桁分光束の収束値を早めてしまう」と語られているほどで、両手両足の指では足りないほどに顕在する諸収差との影響を自動計算させて、且つ適正な収束点を見出すべく仕向けていく手法を指しているようです。

これは波長/波動である光が互いに干渉し合いながら一定の方向に進む特性を持つ中で、それらの与件を揃えてしまい非点収差を補正しきった収束へと導いたからこそノーベル賞を受賞したのだと言えそうです(汗)

この手法を利用して設計されたモデルに「Distagon銘」他多くのレンズが後に登場してくる結果、何と巷では「DIstagonを発明したのは、Erhard Glatzel博士である」との語り草まで現れてしまい(笑)、甚だ困った感です(汗)

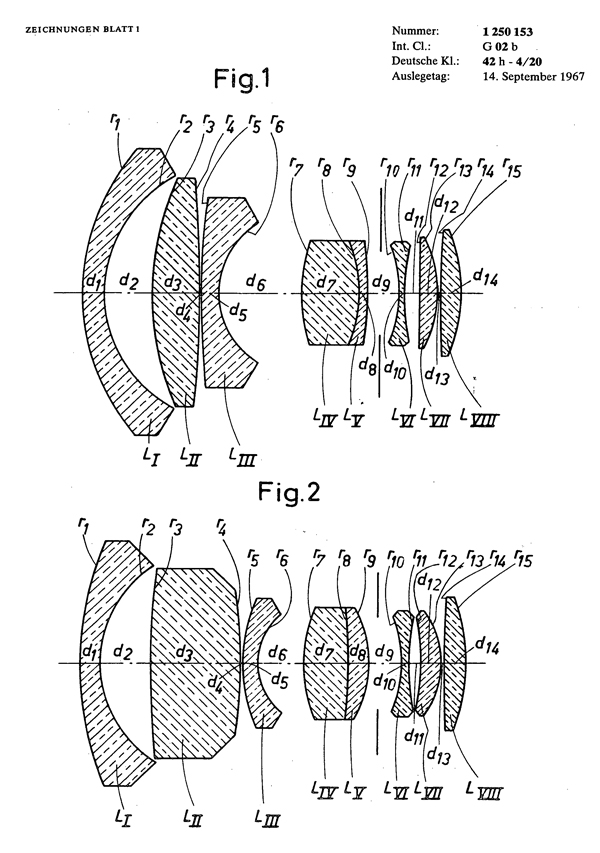

仮にこの「Distagon銘」の登場時期を探れば、一番最初の登場は1954年Carl Zeissから発売の「Distagon 60mm/f5.6 (Hasselblad 1600F向け)」が顕在し、この時の光学設計は「Günther Lange (グンター・ラング)」氏による発明案件であり『CH321571A (1953-07-08)』スイス特許庁宛て出願で、ちゃんと調べられます(笑)

さらにその後1959年にカメラメーカーZeiss Ikonから発売された一眼 (レフ) フィルムカメラ「CONTAREX I型」向け広角レンズとして、Carl Zeissが供給した「Distagon 35mm/f4 (CRX)」の発明案件も、やはりCarl Zeiss在籍のHelmut Eismann & Dr. Günther Lange氏の共同発明になり『DE1073767 (1958-02-27)』ドイツ特許省宛て出願で確認できます(汗)

これらの事実から、決して「Distagon銘」はグラッツェル氏の発明案件から始まったモデル銘ではなかったことが明らかになります(笑)・・その意味で、wikiの記述も記述ですが(汗)、ディスタゴンの生みの親的な解釈として受け取ってしまうには注意が必要です。

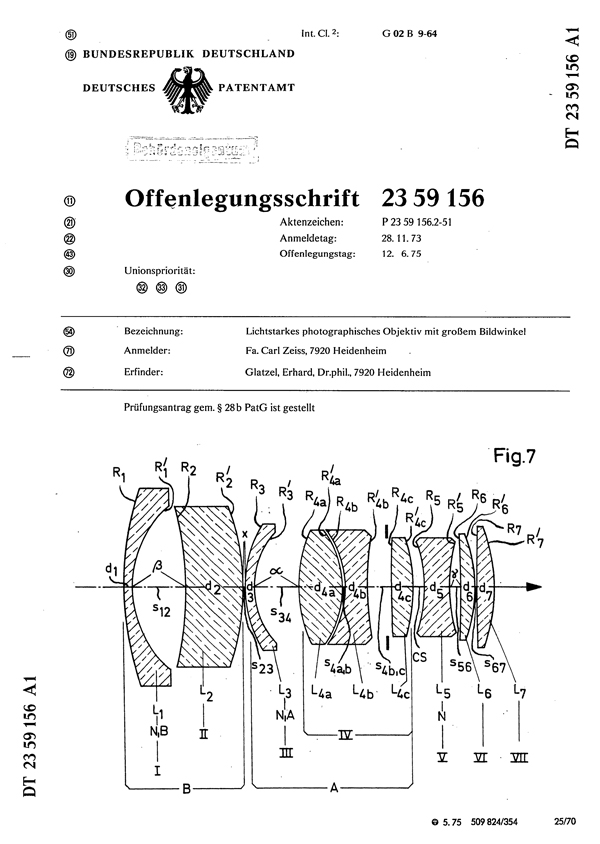

↑上の図は『Distagon T* 28mm/f2』の発明案件に該当するのに最も近似する、且つ最も古いタイミングでの特許出願申請書の出願をまとめた図です。見ると光学系前群に含まれる光学系第4群の2枚貼り合わせレンズが接着していないように描かれていますが、これについてちゃんと記述を読むと「ダブレット化」つまり接着した貼り合わせレンズと記されていたのを確認済です。

↑上の図は『Distagon T* 28mm/f2』の発明案件に該当するのに最も近似する、且つ最も古いタイミングでの特許出願申請書の出願をまとめた図です。見ると光学系前群に含まれる光学系第4群の2枚貼り合わせレンズが接着していないように描かれていますが、これについてちゃんと記述を読むと「ダブレット化」つまり接着した貼り合わせレンズと記されていたのを確認済です。

『DE2359156A1 (1973-11-28)』ドイツ特許省宛て出願になり、発明者はとりも直さずErhard Glatzel氏です・・ネットで掲載されている特許出願申請書の1974年ではなく、1年早いタイミングでの出願案件です (内容は同一ですが)。

まるで前のほうにご紹介した『Distagon T* 28mm/f2』のカタログからの抜粋に載っていた光学系構成図に見えてしまいますが、然しちゃんとこの特許出願申請書の記述 (ドッ、ドイツ語です)(汗)、を和訳して読み進めると「量産した製品とは異なる致命的な相違点」が暴かれます(汗)

ちなみにこの特許出願申請書では、何と14例もの実施例を挙げており、ベージ数は50ページを超える始末でとんでもなく大変でしたッ!(泣)

それら14種類の実施例の中から最も『Distagon T* 28mm/f2』の実装光学系のカタチに近似する実施例をピックアップしてくると、上の図のように「Fig.7」しか合致してきません (他の13例はまるで適合しません)。

↑上に挙げた図も当方の手により加工した特許出願申請書内の記述からの抜粋ですが「Fig.7」の文字が両方の一覧の上部に明記されているので該当することが分かります。

↑上に挙げた図も当方の手により加工した特許出願申請書内の記述からの抜粋ですが「Fig.7」の文字が両方の一覧の上部に明記されているので該当することが分かります。

然し「Example 12、Example13」と2種類の諸元値で実施例「Fig.7」を示していたことがこれで露になります。さらにその中で注目すべき点、且つ致命的な相違点とは「F=1.0000、f/2.1、2w2=74.5°」の一文です!(汗)

この一文はこれら2つの諸元値に共通しているのが分かります。試しとして、確かに対角画角計算しても焦点距離:28㎜に於ける、フルサイズ判フォーマット36 x 24㎜の時の「対角画角:75.3807°」とまるで適合して来ます (記述の74.5°は僅差でしかない)・・が然し一方で記述のF値は「f2.1」なのですョッ!!!(驚)

正確には記述を読み進めると「記載の想定開放f値:F2.12」であることが判明しました!(驚)

ネット上でこれら特許出願申請書を解説しているサイトがありますが、この「F2.12」をちゃんと指摘しているサイトがありません。

さらにこのF値を基にいつもヤッている被写界深度計算を試すと「焦点距離:28㎜、F値:F2.12、被写体:15mの時 → 前方被写界深度:7.7m、後方被写界深度:∞」との計算結果になりました(汗)

ところが今度は量産型製品の諸元値を使って計算すると「焦点距離:28㎜、F値:F2、被写体:16mの時 → 前方被写界深度:8.5m、後方被写界深度:∞」になってしまい、前方被写界深度を短縮すると「アンダーインフ状態に陥る (つまりピンボケになる)」ことが計算できました(汗)

これが意味するのは、前方被写界深度が「僅か80cm弱変わっただけで (製品版のほうが近寄れないと言う意味合い) アンダーインフに陥る」ことを表しており、ピントが甘い印象の眠い写真が撮れることを表している結果だと理解できるのです(汗)

従って必然的な話として、開放f値が変化したら光学設計は変更を余儀なくされるのは至極道理に適った話だと言っているのです。もちろん確かに20mを超える無限遠位置なら、いずれでも間違いなく∞に入るのでピントが合っているように見えます。

ちなみに上の一覧で赤色四角で囲っているのは、光学系の実装光学硝子レンズの硝材の違いを指摘しており、光学系第1群前玉と、光学系後群側の第5群の2つで硝材を変更しており、それぞれで屈折率とアッベ数を入れ替えて光学設計している事実が判明します。

然しこれら2つの諸元値のどちらを採用して「Fig.7」が記載されているのかは明確に述べられていません。もしかしたら、これらどちらの諸元値を採っても、他の群や構成の光学硝子レンズの曲率や厚みなどには影響を与えない可能性は残っています (できればちゃんと記述してほしい)(汗)

これらの探索と考察から、あくまでもここに挙げた (或いはネット上で多く載せられている) これら光学系構成図の要素は「あくまでも発明時点の話」に限定され、量産化された製品の実装光学系と一致しないことが推定されます(汗)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

そしてここからがいよいよ、冒頭で述べてきた「今回のモデルがDistagonをパクった」と言ったかどうかは知りませんが(笑)、その方面の話に突入します!

↑その根拠に照らしたのが、前述の『Distagon T* 28mm/f2』の特許出願申請書を発明する際に参照した、その過去案件を調べたのです。

↑その根拠に照らしたのが、前述の『Distagon T* 28mm/f2』の特許出願申請書を発明する際に参照した、その過去案件を調べたのです。

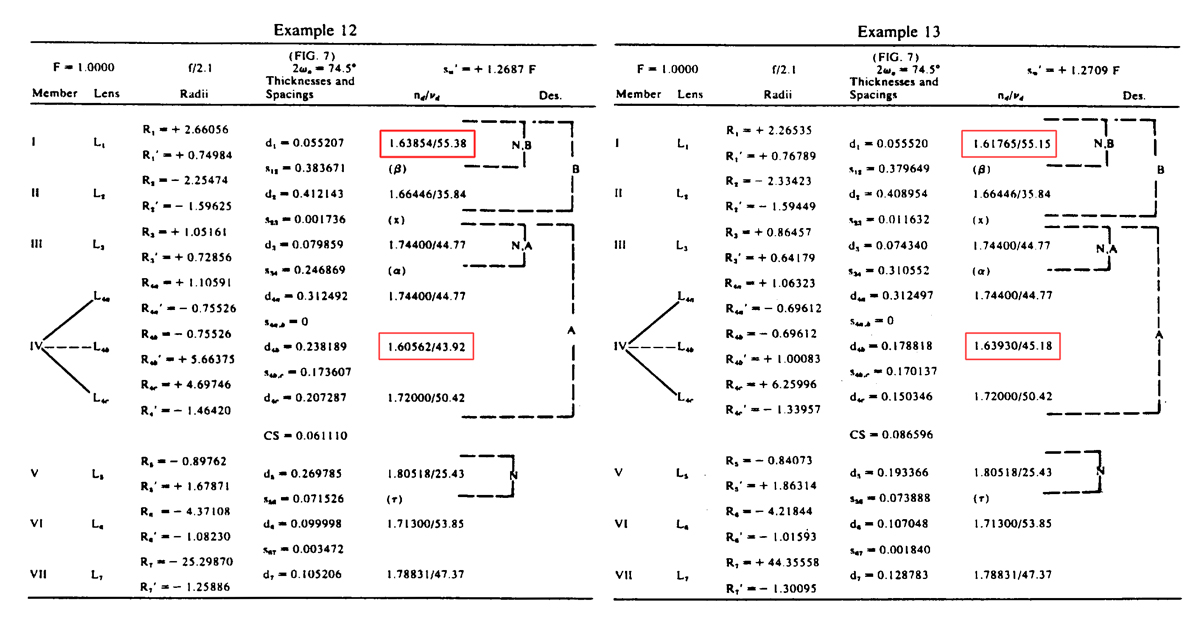

上に挙げた図は、Erhard Glatzel氏が1967年に「グラッツェル法」を用いて発明していた時の「Distagon T* 25mm/f2.8 AE」向けの発明案件『DE1250153B (1967-9-14)』ドイツ特許省宛てのつもりだった特許出願申請書のようです・・と言うのも、この出願が申請されておらず、受理扱いになっていません(汗)

これは対角画角を計算すると、ちゃんと「81.7414°」という焦点距離:25㎜に適合する対角画角になり、且つ記述内容から想定開放f値:F2.8との結果から、当てはまる製品化されたモデルは、確かに「Distagon T* 25mm/f2.8 AE」が充てがわれていそうな気がします。

そしてこの次に (たった一つの過去案件参照申請ではなくて) もう一つでも自分の既存発明案件が参照申告されていれば、何も問題がなかったのですが、そこに登録されていた直近での過去発明案件は「何と高橋泰夫氏の発明案件だった!」ことから話がヒックリ返ります(驚)

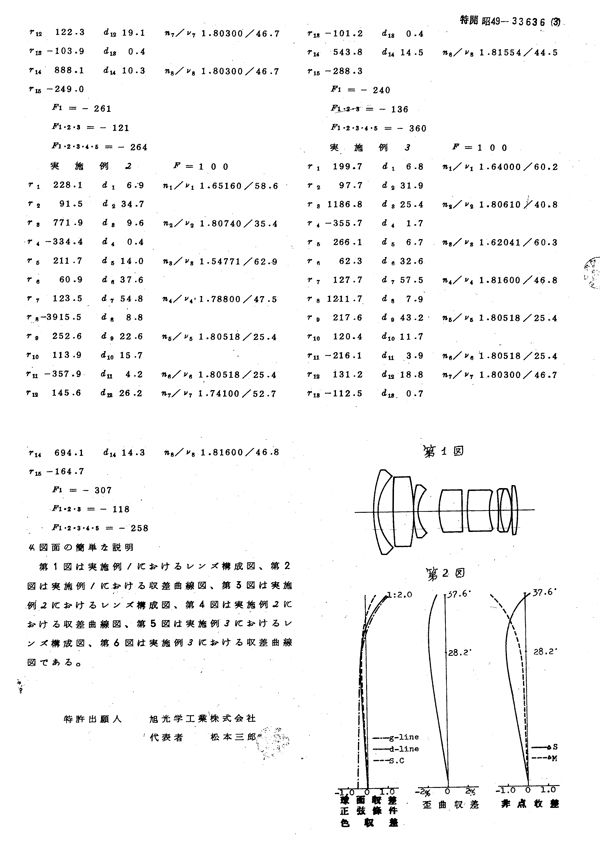

↑Glatzel氏が参照申告したのは、上の特許出願申請書で『JPS4933636A (1972-07-25)』日本特許庁宛て出願で、当然ながら「高橋 泰夫」氏の発明案件です。

↑Glatzel氏が参照申告したのは、上の特許出願申請書で『JPS4933636A (1972-07-25)』日本特許庁宛て出願で、当然ながら「高橋 泰夫」氏の発明案件です。

何と同じ7群8枚で、しかもちゃんとF値:F2.0を達成しているのです!(驚)・・コレッ、1972年なんすけどッ。しかも縦収差グラフ観ただけでもとんでもなく高性能だったりッ!(汗)

逆に言うなら、どうしてGlatzel氏は「グラッツェル法」を活用して、1967年の後5年の間に「F2.0」でもう一度発明してこなかったのでしょうか???

いえ、もっと言うなら前出特許出願申請書の出願時に参照申告してしまっている時点で、その案件を利用していたことは明示されますから、Carl Zeissが技術供与したんだとの言い草は、なまじ受け入れられないとしか言いようがありません(笑)

いや、正直なところ「ねッ。ホントは、チッとばかし、パクったんでしょ??? ねッ。どうなのョ??? 誰も見てないから、告っちゃいなさいョ!」と本人を前にして問い詰めたい気持ちが、あったりなかったり・・ですですッ(笑) これはGlatzel氏が高橋氏の発明概念からパクった、いえ、ヒントを得た、と言う意味合いの詰めのシ~ンだったりですッ!(笑)

真実は分かりませんが、少なくと旭光学工業でも十分に光学設計能力を既に保持していて、特にCarl Zeissからの技術供与を受けずとも製品化できていたように思ってしまうのですが、皆様の眼にはどのように映ったでしょうか???(汗)

当方的には、今回このモデルを扱ってみて (バラしてみて)、前出の『Distagon T* 28mm/f2』の特許出願申請書との関係性に於いて「もしかしたら当時、Carl Zeissと旭光学工業との間に裏取引があったのではないか???」とすら妄想が湧いています(汗)

それは実際に今回のモデルがPENTAXから発売されたワケですから『Distagon T* 28mm/f2』をまだ扱っていないので分かりませんが、互いに互いの発明案件の問題まで含めたイザコザが、まるで起きていてもおかしくない状況のように思うのです(汗)

そういう方向性の妄想が生まれるなら、あながちそれも無きにしも非ずで、共存共栄ではありませんが(笑)、すぐにヤシカとの提携話を控えていたCarl Zeissとしては、むしろ「手を打った」結末から、登場したのが今回のモデルだったのかも知れないのです(笑)

・・まぁ〜、妄想は尽きませんが、読み違えたのはCarl Zeissのほうだったかも知れません(笑)

なお話は違いますが、初期の頃に旭光学工業が発売した一眼 (レフ) フィルムカメラ「PENTAX K」向けに用意されていた「Auto Takmarシリーズ」の中でチャージレバーを有する「半自動絞り」のモデルは、いずれも当時の富岡光学からの供給品である根拠を見出しています(汗)・・これは当方ブログの中で実際にヤシカ製モデルと旭光学製モデルとを対比した「こちらのページ」で検証していますし、そもそも富岡光学製の「Tominon C. 5cm/f2 (M42)」もブログをご覧頂ければ「まるで同一の内部構造」なのが一目瞭然です(笑)

つまりヤシカとトミノンにオートタクマーの3つの「5cm/F2」モデルが、まるで同一の内部構造を持っています (但しチャージレバーの回転方向など制御方向は、互いに逆転だったりしますが、構造概念と設計手法はまるで100%同一です)。

これは実はこれらの製品のすぐ直後に旭光学工業から発売される「Super Takumarシリーズ」などのマウント部の仕様と、そもそも自動絞り化への課題に手間取っていた「繋ぎ的製品」ではなかったかと、これらチャージレバー装備の半自動絞り方式のモデル群を眺めています(笑)・・実際その後、これらチャージレバー装備モデルは即座に潰えてしまいます(汗)

このような初期段階でのつまづきがあることからも、当時の旭光学工業での課題は「もしかしたら光学設計よりも、将来を展望した内部構造と制御系の一貫性を担保した開発」こそが、或る意味旭光学工業の弱点だったようにも映っているのです(汗)

実際戦後一番最初に登場した一眼 (レフ) フィルムカメラに採用したマウント規格は「M37マウント規格」と言う異質な内径:⌀ 37㎜を持つスクリューマウントを採ってきた点で、当方的に捉えようとしても「いったい何故に、既にヨーロッパで衰退の坂道を転げ落ちている真っ只中の、スクリューマウント規格をワザワザ採り入れるのか???」と言う純粋な疑問が、これも即座に湧き上がります(汗)

そのように捉えるなら、もしもヨーロッパ勢の言い分を少なからず受け入れるなら「Kマウントの決定に影響を与えた一因には、Carl Zeissの影響が少なからずあったかも知れない」との妄想にも膨らみどころ満載な気がしますね(笑)

・・何にしてもロマンは膨らむばかりですッ!(笑)

実は、このような「光学設計よりも、製品設計、或いは将来的な一貫性を追求した製品構造の完成」のほうに、PENTAXの課題は常に背中合わせだったようにも考えた理由があり、それこそが今回扱ったモデルの内部構造と製品設計に相通ずる要素を垣間見たように感じ取ったのが理由なのです(汗)

・・一言で言い切るなら、完成度の高さ、ですッ!

ハッキリ言って、このモデルの内部構造と言ったら、おそらく85%くらいの位置まで到達しきっている完成度の高さです!(驚)・・それくらいにムダがなく、合理的で効率的で、そして何よりも各部位との関係性に「道理が通っている」ことが、一番のポイントになります。

当方はCanonやNikonの多くのモデルを知りませんが、特にNIkonの完成度の高さは折紙付きだと感じています (Canonは、ウ〜ンッ)(汗) 他にも例えばOLYMPUSも唯一無二的にコンパクトに仕上げる中に「構造美」のような美しさを感じられる製品設計をしています(涙)・・特に「フローティングシステム」などは、まさにOLYMPUSのお家芸と明言しても良さげな勢いのスマートさですッ!(泣)

当方は、世の中のオールドレンズの中で「内部構造面と製品設計面の2つだけに絞って捉えた時、その整合性と将来性へのこだわり」と言う観点だけでみたら、残念ながら日本以外の国の光学メーカーは1つも残らず、Nikonを筆頭に次にOLYMPUS、そしてPENTAXとMINOLTAと言う順番で結論づけしています。実はそこにLeica/Lietzも含まれていないのです(汗)・・但しここで言う「将来性」とは、その時代その時点でのその光学メーカーに於ける展望的な製品設計を指しますから、必ずしも今現在まで生き残った光学メーカーだけを表していません(笑)

しかも、その他の名だたる屈指の光学メーカー達は、5番目以降に入る「その他いろいろ」みたいな認識でしかありません(笑)

もちろんこの捉え方/結論づけには「光学系の性能や光学設計の質に描写性」などの要素は一切入っていません(汗) 単に当方が今までバラしてきて、納得できる整合性をその内部構造や製品設計に見出だせたのかどうかだけに着眼しています。

とは言っても、それら内部構造や製品設計の整合性に展望性は、全て光学設計を基にしているべきなのは100%間違いない事実なので (写真撮影の為の道具だから)、詰まる処、光学設計に係る性能評価云々を考慮せずに「純粋に光学設計と製品価値としての繋がり」の中で、ムダだったり非合理的/非効率的だったりといった、マイナスの方向性に向かっていた部位の設計の存在には、相当厳しく判定を下した結果の結論づけなのです・・従って数多の光学メーカー製品は「その他いろいろ」に入ってしまうのです(汗)

これはこの後で解説していきますが、今回のモデルの内部構造や先日のKONICAの「フローティングシステム」と比較しても、明らかに設計思想が別モノで、OLYMPUSは最も厳しくもスペースが限られる後群側で「フローティングシステム」をヤッてしまっている点で「別世界」としか言いようがありません(汗)

結像する直前で (つまり光学系後群で) 昇降筒を動かしている光学設計とは、いったいどんだけ自信があるのかと言う話であり、自らを厳しく辛い立場に追い込みながらも、それを完遂してしまっている時点で、他の追従を許さない唯一無二な「フローティングシステム」と100%言い切れます!(驚)

何故なら、駆動スペースが少ない/限定されると言うことは「極僅かな変位だけで、描写性はガラッと変わってしまう」というポジショニングに「フローティングシステム」を詰め込んでいるからこそ、そのように申し上げています。

駆動スペースが相応に確保できている光学系前群側での話しとは、まるで世界が違うのですョ(怖)

もっと言うなら、光学系前群側で「フローティングシステム」をヤルなら、入射光を採り入れている立場側の話であり、光学設計としての立ち位置は「全体的な光学システムの中での発散の立場」に当たります。当然ながらその中での残存収差は十分に許容範囲に落ち着けるので、光学設計に対する神経質さはだいぶ低減されるのです。

ところが光学系後群側で「フローティングシステム」をヤッてしまうと、光学系全体の中での立場は「収光」になる為、そもそも収差補正の狙いに対する完成域であるべきなので、そこで残る収差は製品として捉えた時の大きな欠点に成らざるを得ません(怖)

必然的に光学系後群側で「フローティングシステム」をヤルことは、自らを自殺に追い込んでいるような話になりかねませんが(笑)、それを平然とヤリ遂げてしまったのがOLYMPUSなのであり、而してその目的とはなんぞやと言えば「一にも二にも三にもコンパクトに造りたかったから」と言う、明確な製品戦略のコンセプトが前提に掲げられていたからだ、とも指摘できます。

そういう観点からもオールドレンズと言うのは眺めなければ、本当の製品価値など判定などできないハズなのに、こと写り具合ばかりに執着しがちです(笑)・・それはもちろん写真撮影の道具なので必然的な到達点なのですが、もしもそう言うなら「反射防止黒色塗料」の着色にこだわるのは、まるで矛盾した話にしかなりません(笑)

外見上からの「見てくれの良さ」だけにこだわって「反射防止黒色塗料」を着色しまくり、結果的に光学硝子レンズの表層面や蒸着コーティング層に対する経年劣化 (化学変化) への「現実的な脅威を与え続けている」との認識のもとに考えるなら、まるで矛盾した事柄を皆さんは喜んで受け入れていると・・言っているのですッ。

何故なら、光学設計者も製品設計者も、共にその箇所に「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」を被せてこなかったが故に、そのような「反射防止黒色塗料」の必要性すら「生じていないことが、既に計算されていた」点に、皆さんは自分の考えを及ばせようと試みません(汗)

話を戻して、このような着眼点で眺めるなら、残念ながら「T*付モデル」は、まさにヤシカ、ひいては直前の1968年に吸収合併した富岡光学の社内に於ける「部位別設計管理」の連携の悪さ (部位別に製品全体としての整合性が制御されていない問題点) や、或いはコシナ製品のように部位別に様々な工夫にコストを掛けず、自社内製の都合だけで予算最優先に製品として仕上げていく企業姿勢には、そのような完成度の高さを感じ取れる要素は発見できませんね!(笑)

・・これらは当方が3,215本扱ってきた結論なので、誰一人覆せません!

今回のモデルは、それほどの完成度の高さと言えば伝わるでしょうか・・(笑)

その意味で、当時の旭光学工業にとり光学設計は既にOLYMPUS同様、自在に対応できる自信と確信を社内的に得ていたのだと当方は考えています。そこにCarl Zeissの技術支援を期待する要素は、むしろ相当低いのではないかと思いますね(汗)

おそらく「高橋 泰夫」氏含め、旭光学工業内の名だたる光学設計技師達の設計スキルは相当ハイレベルで、当方が感じ取るに「相応に自分のスタイルの中で、既に光線の流れと進み方を掴み切っていた人達」と言うレベルとして、受け取っています。

当方は戦略的なミリタリー関係の話も好きなのですが、大戦中に大活躍した撃墜王にも入る名パイロットの一人「坂井 三郎」氏の著書や記事を読み漁った時期が学生の頃にあります(笑)・・その中でとても印象的に心の中に刻まれた一節に「その時、相手と自分の航路の軌跡が視えているように感じ取れれば、生き残れた」みたいな話が記憶に残っています。

つまりリアルな今現在から少し先の航路が、瞬時にイメージとして脳裏に描かれ、その軌跡が視えているからこそ、先回りして相手を撃墜できたと言っているように受け取ったのです。

コレ、実は当方も光学系構成図を作図している最中に感じ取っていた感覚とも似ており(汗)、中心からどの程度円半径を遠ざければ/近づければ狙う孤を描けるのかの数値が相対的に感じ取れていて、もちろんアバウトでしかありませんが、それでも近似値でスポッと当てはまると、マジッで気持ち良かったりします(笑)

それはその時に大袈裟に誇張的に言うなら「軌跡が視えている」からこそ、そのイメージングから近い数値を入力できてくるのだと思うのです(汗)

話を戻して、先日のKONICAで言うなら、まさに「下倉 敏子」氏に匹敵する光学設計技師陣が何人も居ると言う集団として形成できていた光学メーカーなのでないかと思うのです。それはOLYMPUSも同じなので、こと光学設計に関しては、もはや富岡光学もコシナも足元にも及ばなかった時代ではないかと思うのです(笑) それが現コシナが発売するデジタルなレンズ群の写りを観ていて、光学設計やネーミングのバリュー感を感じ取れない一番根本的な要素なのではないかと、当方は捉えています・・特に今ドキなデジタルなレンズでは、よほど恣意的に光路設計しない限り、描写性の特徴を他の製品の差別化として特徴づけることは難しいのではないでしょうか???

もしかしたら、むしろ今ドキなデジタルなレンズにとって課題になり得る、今後求められる要素とは「オールドレンズへの回帰的な描写性への個性付け」のような気持ちも、フツフツと湧いていますね(笑)・・然し、それすら当方にとっては、どうでも良い話です!(笑)

・・今ドキなデジタルなレンズに、全く興味関心がありません!(笑)

当方は低俗な凡人なので、自分の眼が捉えている像などと言うのは、凡そアバウトな感覚でしかなく(恥)、今ドキなデジタルなレンズのように「アッチもコットもソッチまで、何もかも視えてしまう」画というのに、正直目が痛いです(泣)

もちろん、そう言う非常に緻密かつ精緻な画の中から伝わってくる「現場のリアルな雰囲気や張り詰めた緊張感を感じさせる/伝えさせる臨場感」というのには、さすがオールドレンズの比ではなく、まさに頂点に到達していると受け取れますが、然し当方の目が捉えているのは決してそれだけではありません(笑)

凡人であるが故に「むしろ感性には鋭さが現れる」と言うのは、今も昔も変わらぬ節理の一つではないかと思うのです。

単に緻密、且つ精緻な画の世界でも、そこから何かを感じ取れる要素が「ちゃんと伝わってくるなら、それは緻密/精緻もアリだと受け入れられる」ワケで、どんなモデルのどんな写真を眺めていても「何だか寒いなぁ〜」と言う印象しか一番最初に感じない (伝わってこない) コシナ製モデルの写りには、まるで魅力を感じないのです(笑)

天井近くの灯火が幾つも写る、賑やかな雰囲気のヨーロッパの飲み屋で撮った1枚の写真を眺めても、そこから喧騒や暖かさや現場の熱い熱気など、まるで伝わらない、何だか冷めた印象しか残らない写真に・・魅力など感じませんョ(笑)

・・おそらくコシナは、未だにリアル感の表現性の角度を間違えていると思いますね(笑)

その撮影された実写を観ているのは、電子検査機械設備ではなく「生きているナマの人間」なのです。その瞳が受光して脳に刺激として伝わる時「いったい何を伝えたいのかの主体性を感じ取れない」描写性に、単に緻密で精緻で痛々しいとしか言いようがないと・・言っているのです。

それが評価が高いのですから、凡人な当方に出る幕など微塵も残っていません(笑)・・そういうお話しです。

その一方で、PENTAXにとり、そもそも一眼 (レフ) フィルムカメラに参入して以来、唯一残っていた課題は「都度アッチコッチに設計概念がブレるのではない、一貫した将来性の高い内部構造/製品設計の構築」だったように思えて仕方ないのです(汗)・・PENTAXの光学設計は、既に自在な表現性の一環として、自由に光学設計技師達がトライし続けている過程の中にあった時代ではなかったかと・・当方的には受け取っていますね。

・・PENTAXにお詳しい皆様方は、どのようにお考えでしょうか???

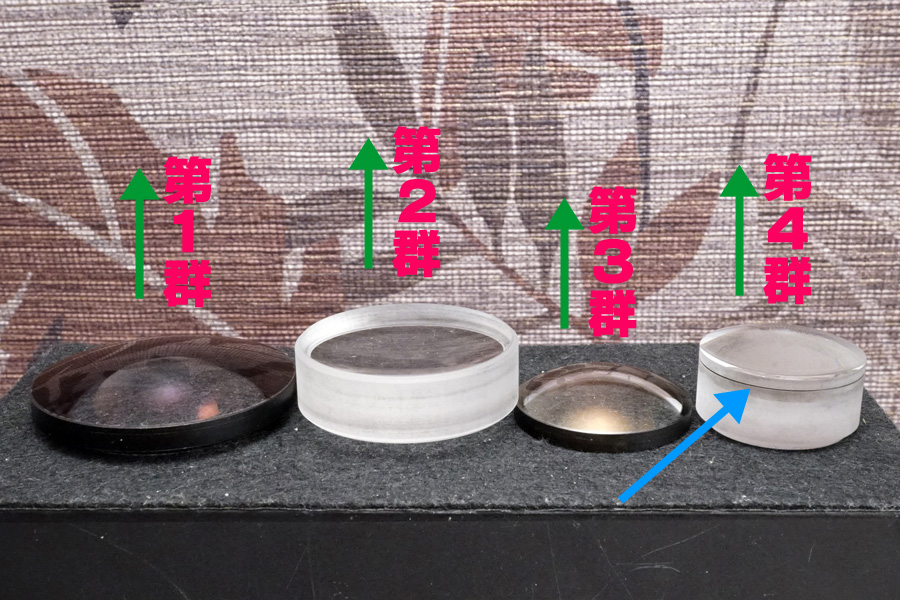

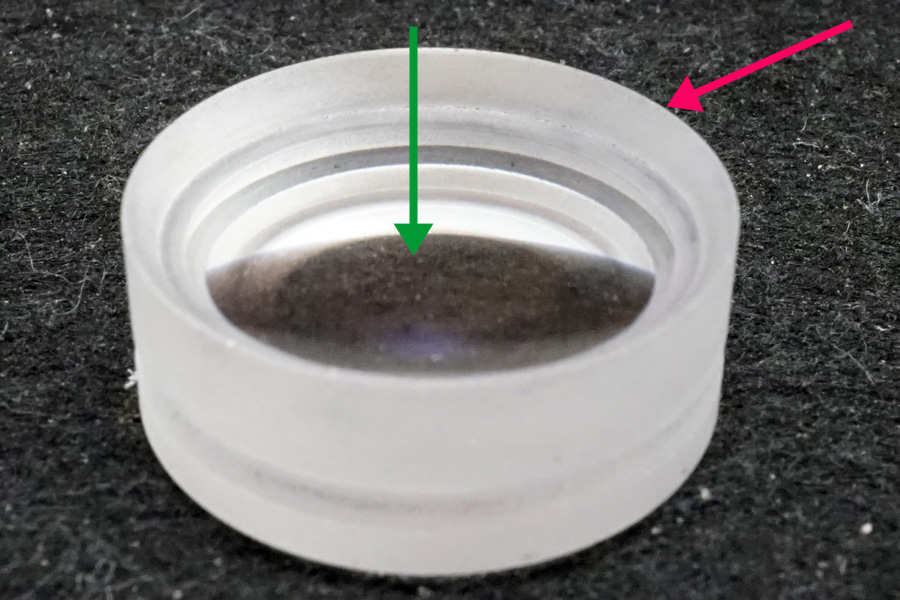

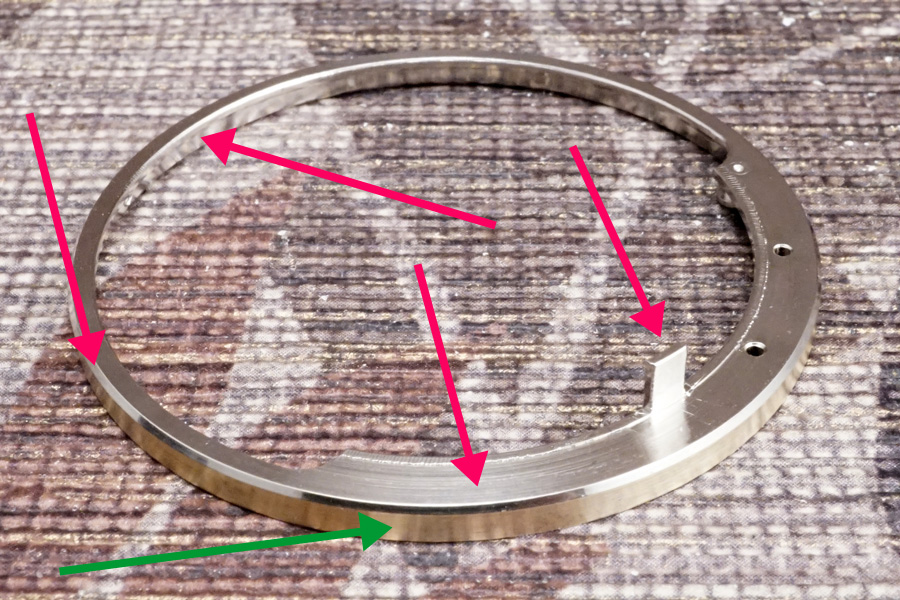

↑いつものとおり、取り出した光学系の光学硝子レンズを順に並べて撮影していきます。光学系前群を赤色文字で表記し、光学系第1群前玉の露出面側方向をグリーン色の矢印で明示させています。

↑いつものとおり、取り出した光学系の光学硝子レンズを順に並べて撮影していきます。光学系前群を赤色文字で表記し、光学系第1群前玉の露出面側方向をグリーン色の矢印で明示させています。

なお、ブルー色の矢印で指し示している箇所だけがこのモデルで唯一存在する「2枚貼り合わせレンズの接着面境界」です(汗)

上の写真を観れば一目瞭然ですが、第1群前玉と第3群の2つだけ「光学硝子レンズのコバ端に製産時点の反射防止黒色塗料の着色が施してあった」ことをお伝え致します。その一方で第2群と第4群のコバ端や側面は、溶剤で「反射防止黒色塗料」が溶けて剥がれたのです。

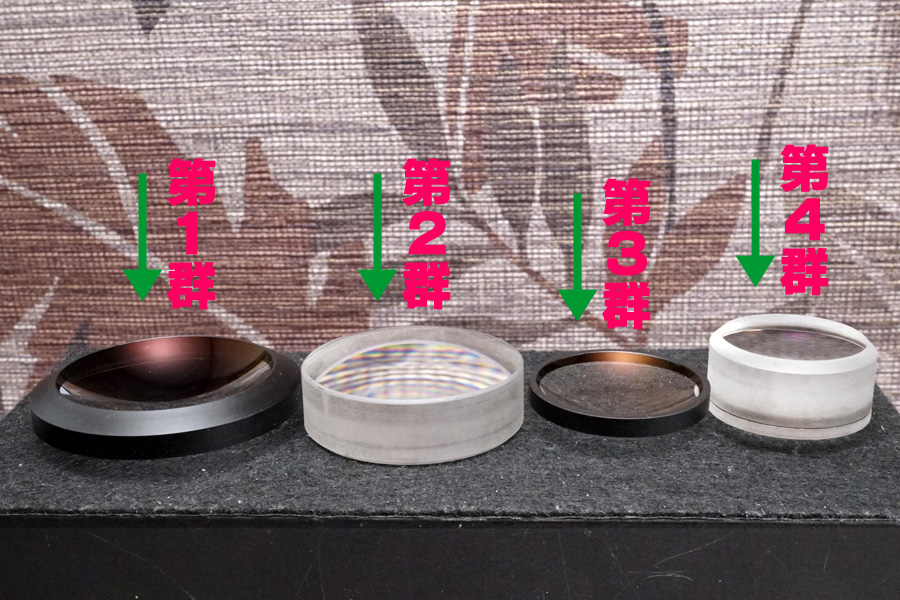

↑同じ並びのままに、ヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。従ってグリーン色の矢印が反転しています。

↑同じ並びのままに、ヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。従ってグリーン色の矢印が反転しています。

そしてこれら光学系前群の第1群前玉〜第4群までの全ての光学硝子レンズが「光学系前群格納筒」の中に組み込まれ、且つ「昇降筒の中にセットされて丸ごと昇降運動していく」設計なのです。

この光学系前群で繰り出し/収納の昇降動作を行っている「フローティングシステム」と言うのが、このモデルの最大の特徴であり、前述したOLYMPUSの光学系後群側で「フローティングシステム」を活用する設計思想 (結像に向けて収光させる、単なる集光とは違う) とは、まるで真逆、且つ対極的な着想であると指摘しているのです。

・・いいですか、集光ではなくて、収光ですッ!

◉ 集光

光を (1点に) 集める物理的現象を指し、虫眼鏡の原理に同じ

◉ 収光

光を集める内容の全般を含み、且つ光学設計の中でどのように光を制御していくかに係る作業

従って、この (特に後群側で、或いは後群のパワーで) 何をヤッているのかについて「集光」と捉えられてしまう考え方、受け取り方を、是非とも皆様も今一度考え直して頂くと・・とても良いと思います!

そのように捉えられないと、結局オールドレンズの光学系は「前群と後群で何もヤッていない」前提の中で、あ~だこ~だ騒いでいる話になりかねず(笑)、争点が定まりません(泣)

・・だからこそ、光学系前後群でのパワー配分が、何よりも重要だと言っているのですッ!

絞り羽根を堺にして、特に光学系後群側は、前群に対して何をどう処置しているのかに着目しない限り、光学設計の流れは決して視えてきませんッ!

この「集光と収光の違い」についても、実は何を隠そう、当方自身もつい最近まで自分のコトバとして表現できていませんでした(恥)

然し過日『♦ オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』と言う補足解説ページをアップする機会に恵まれ、凡そ6ヶ月間弱あ~だこ~だ勉強しまくった結果、ようやく自身のコトバとしてこのように説明できるように成長しました!(恥)

光は、決して光学硝子レンズの硝材や屈折率にアッベ数だけに頼って直進していませんッ!

或る光線は光学系内に入射してきてそのまま瞬時に反射してしまいます。また或る光線は気づかぬ間に横道にそれてしまいます。さらに別の光線は気づく間もなくアッと言う間に光学硝子レンズの中に吸収されてしまいます。そして残って頑張って突き進む光線の一部は、さらに今度は屈折によってアッチコッチ反射を繰り返す立場に陥り、とうとう他の光線達と同じ速さで結像面に到達できなくなってしまいます(涙)

辛うじてそれら障壁を乗り越え、ステージクリアしてきた光線だけが結像面に向かいますが、その際、実は光学設計者と言う人間の企みによって、光線自らの思惑とは裏腹に曲げられ、強いられ、自分のすぐ近くに居る仲間の光線達からも圧を受けつつ、違う方向性へと進まざるを得なくなります。

・・光線は決して協調したくないのにそれを強いられ、或る一意の到達点へと向かわされます。

そしてどうしようかと考えあぐねていたら、いつの間にか「結像してしまっていた」と言う物語を紡いでいるのが光学設計者なのであり、当方にとり「光学設計者は、光の小説家」にしか視えていないのです(涙)

・・何と厳しくも辛く激しい世界に活きる人達なのか!!!(祈)

だって、決して印税が入るワケでもないのに、どうして時間と理論との闘いの中で自分の人生を擦り減らしていかなければイケナイのでしょうか???(涙)

その物語の中で、光線と同じように右往左往させられ、一喜一憂させられ、あ~だこ~だ障壁にブチ当たり、まるで己が人生の如くに魅せられ、泣かされ、歯を食いしばっている様を見出す・・そう言うストーリーこそが、光学設計、ひいては光学系構成図の楽しみであり、それをせっかく用意してくれているのに「どうして味わおうとしないのか」もったいないですョ・・と言っているのです(笑)

このように捉えた時、実は光線達は、決して自身の末路を知らぬがままに「結像」と呼ぶ昇華を迎えているのだと・・何だかチッとばかしポロッとくる思いに浸ってしまい、晩酌の時間が早まりまッす!(笑)

そう言う捉え方だって楽しめるのがオールドレンズなのであって、そう言う愉しみ方だってあっても良いと、当方は思ふので御座いまする。

・・ならばこそ、そのシ~ンに固唾をのんで、精一杯昇華させてあげようではありませんかッ!(涙)

とっておきの1枚を残すべく、実装されている光学硝子レンズ達とその光学設計者のチカラを借りて、光線を束ねて収光として昇華させる・・シャッターチャンスを逃さない・・そのひとときを是非とも楽しんで頂きたい思いますね(涙)

撮影現場でも液晶で確認できるでしょうが、また帰宅してから晩酌でもしながら、振り返って眺めてみる時に、脳裏の片隅に僅かでも光学設計者のコトバや光学系構成図、或いは光学硝子レンズやそもそものお手元のオールドレンズの背景などなど、ここに挙げている情報の片鱗でも浮かべば、またより一層アルコールも効いてくると言うものですョ(笑)

・・そういう瞬間こそが、慈しみなのだと思ふのです。

当方がこのように行っている整備などは、極めて低俗、且つ低い技術スキルばかりなので、そんな整備の仕上がりよりも、むしろこうやって皆様方と情報を共有できる機会に恵まれたことこそに、自身の使命と活かされている方向性を日々感じ取っているワケで・・本当に幸せですッ!(祈)

・・ありがとう御座います!(涙)

なお、このような前述の光線の物語を考えた時、その根底は「エネルギー保存の法則」であり「入射光=透過光+吸収光+反射光+遮蔽光=100% (つまり1n)」を、常に頭の片隅にでも置いておかれると、皆様の理解にも貢献すると思います(笑)

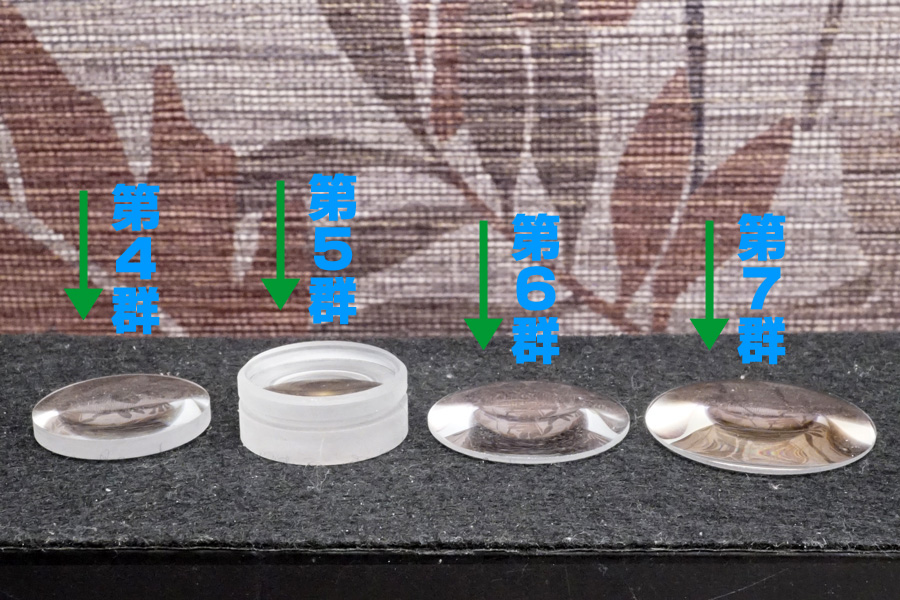

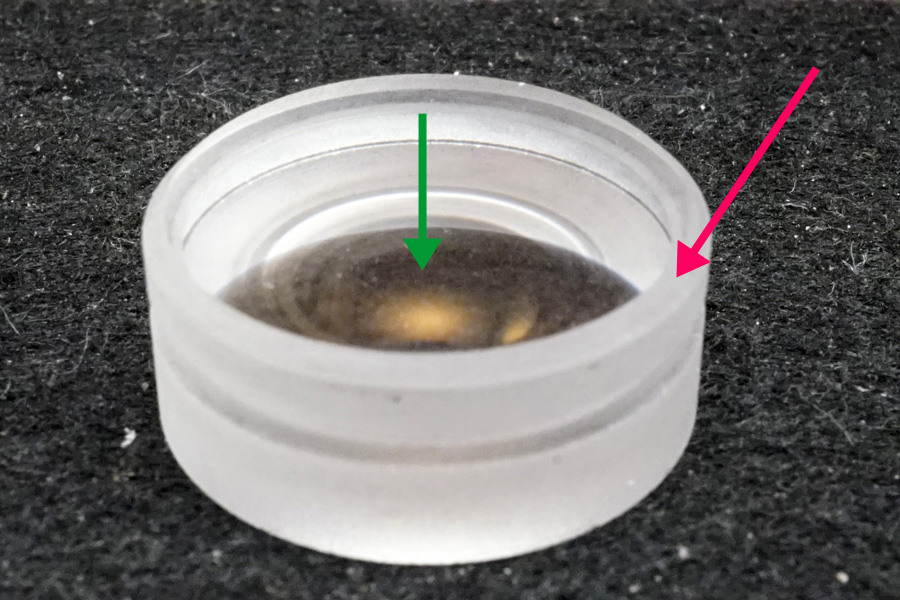

↑今度は光学系後群側の光学硝子レンズを並べて撮影しています。光学系後群はブルー色文字で表記しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向性も、同じままで前玉の露出面側の方向を表していますから、後群側は絞りユニットを超えてその向きが逆転することになりますね。

↑今度は光学系後群側の光学硝子レンズを並べて撮影しています。光学系後群はブルー色文字で表記しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向性も、同じままで前玉の露出面側の方向を表していますから、後群側は絞りユニットを超えてその向きが逆転することになりますね。

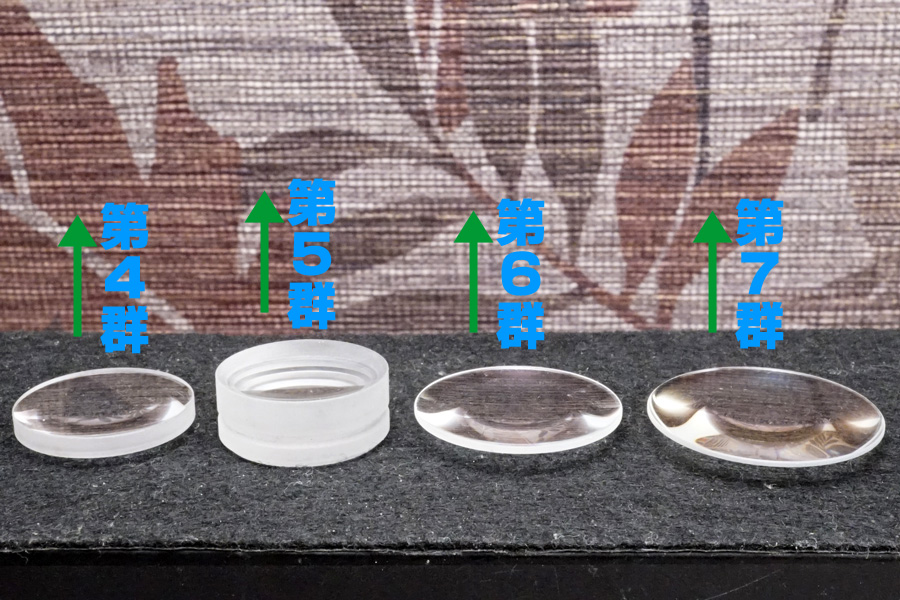

↑同様ヒックリ返して裏面側を撮影したので、グリーン色の矢印の向きが再び反転しています。このように前玉側方向をちやんと各群で明示してあげることで「どのように格納筒の中に収まっているのか」についてのイメージが補強されると思うのです(汗)

↑同様ヒックリ返して裏面側を撮影したので、グリーン色の矢印の向きが再び反転しています。このように前玉側方向をちやんと各群で明示してあげることで「どのように格納筒の中に収まっているのか」についてのイメージが補強されると思うのです(汗)

↑このモデルの光学系の中で、一番ネット上で問題になっている光学系後群内、光学系第6群両凹レンズを拡大撮影しています。上の写真は「光学硝子レンズの曲率/凹み度合い」を掴み易いように後ろピンで撮影しています。グリーン色の矢印で指し示している箇所まで落ち込む、相当に強力な曲率と凹みレベルをもつ面であり、こちらの面が向いている方向は「絞りユニット側 (絞りユニットの直後)」になります(汗)

↑このモデルの光学系の中で、一番ネット上で問題になっている光学系後群内、光学系第6群両凹レンズを拡大撮影しています。上の写真は「光学硝子レンズの曲率/凹み度合い」を掴み易いように後ろピンで撮影しています。グリーン色の矢印で指し示している箇所まで落ち込む、相当に強力な曲率と凹みレベルをもつ面であり、こちらの面が向いている方向は「絞りユニット側 (絞りユニットの直後)」になります(汗)

ちなみに赤色矢印で指し示している箇所はコバ端のフチ部分ですが、ほとんど幅をもたないので、いわゆるコバ端ギリギリまで削りきりみたいな鋭角な角度に仕上がっています。

するとこの事実から導き出される一つの話が現れ「可能な限り、絞りユニットからの透過光を採り入れたい」光学設計者の意志が伝わってくると言っているのです。

↑同じ光学系後群内の第6群ですが、今度はヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。

↑同じ光学系後群内の第6群ですが、今度はヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。

すると写真スキルがド下手で分かり辛くとても申し訳ないのですが (スミマセン)(汗)、グリーン色の矢印が指し示しているように曲率と凹み度合いが少ない「緩やかな曲率」なのが分かります。

この時、やはりコバ端を意識すると赤色矢印のように、相当な幅を効かせて透過光を遮っています (口径を狭めてきています)(汗)

この点についてネット上での解説が間違っている、或いは一歩引いて適切ではない点についてここから解説します。

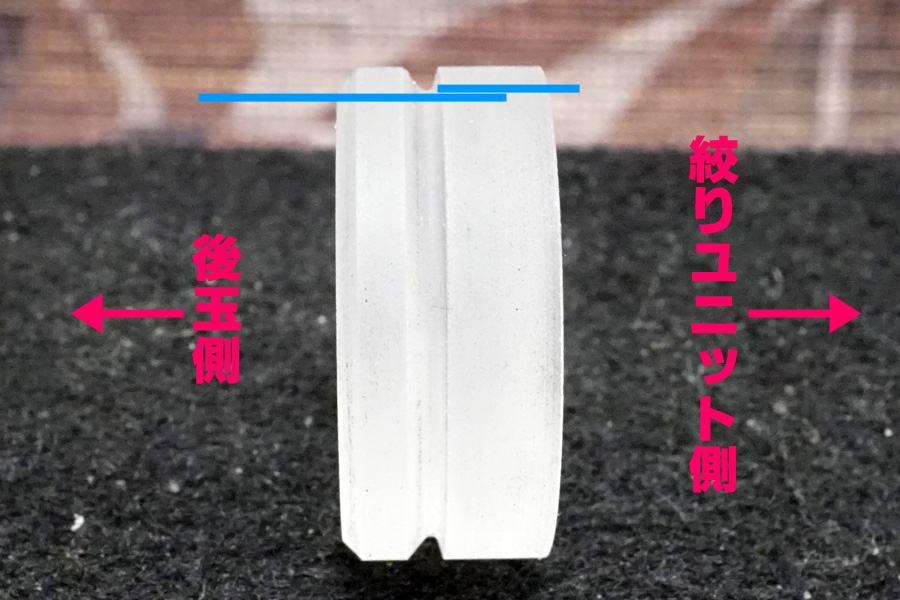

↑問題となる光学系後群内の第6群を立てて撮影しました。解説のとおり右側が絞りユニット側であり、左側が後玉の方向の向きとして立てています。

↑問題となる光学系後群内の第6群を立てて撮影しました。解説のとおり右側が絞りユニット側であり、左側が後玉の方向の向きとして立てています。

ここでこの第6群で問題となる要素が一つあり「光学硝子レンズの縦方向中心から僅かに左寄りの位置に、強制的に研削して窪みを入れ込んでいる」光学硝子レンズのカタチです。

このほぼ中央に位置する窪み部分を指して「固定絞り」と解説していたサイトがあったのです(汗)

◉ 固定絞り

虹彩絞りのように稼働する絞り羽根の組み合わせによる、開口比が変化する絞りではない、固定して動かない絞り

ところが上の写真をよ〜く見ると分かりますが、一つ前で解説したように、後玉側方向のコバ端の幅は広く研削しています。

従って実際にブルー色の水平線を描き足してみて (ブルー色水平線の中心を基準にしています)、本当に「固定絞り」の目的と役目でほぼ中央を縦方向に窪む研削が機能するか見ているところです。

すると後玉側方向の広い幅の研削のコバ端位置から伸ばした水平線と、ほぼ中央の縦方向の窪みの「最も谷底に当たる部分」を示す水平線とが「極僅かに段差を伴いズレている/高低差が在る」ことを指摘しています(汗)

実際デジタルノギスを使い当方の手により計測してみると、明らかに差が明確になります。ほぼ中央の縦方向の窪み箇所の口径は⌀ 19.61㎜なのに対し、後玉側方向の幅広のコバ端箇所の開口口径は⌀ 19.28㎜と、明らかに「▲⌀ 0.33㎜」分、後玉側方向の幅広のコバ端箇所の口径のほうが小さいのです(汗)

もしもこのほぼ中央部分の窪みの研削を「固定絞り」とするなら、どうして後玉側の面で「コバ端の幅を広めて、さらに固定絞り化させているのか」と言う二段構えの固定絞り化に純粋な疑念が湧いてきたのです(汗)

逆に言うなら、もしもほぼ中央の縦方向の窪みの研削部分で「固定絞り化」したかったのなら、こんな鼓型のようなカタチに研削せずに「ほぼ中央の縦方向の研削箇所からストンと真横一直線上に後玉側方向のコバ端限界まで光学硝子レンズの口径を狭く研削すれば良い」のです(汗)

どうしてワザワザ後玉側方向の面で「再び膨らませて、最終的に鼓型に研削しているのか」について、ほぼ中央の位置に「固定絞り」を配置したとの説明は・・適切ではないと言っているのです!

・・当方はこのほぼ中央の窪みは「固定絞り」ではないとみています。

その根拠は「この光学硝子レンズの位置が第6群だから」です(笑) 絞りユニットを透過してきた透過光を、可能な限り後群側へと直進させていきたいなら「このほぼ中央の窪み位置で固定絞り化させたら、透過光を減じている話にしかならない」と述べているのです!

そうではなくて、絞りユニットからの透過光の中で「直前で反射してしまった光や収束に向かう途中の光、それら全てを可能な限り取り込みたい」からこそ、ほぼ中央の窪み部分で強制的に収光に仕向けているカタチではないかと・・当方は受け取ったのです。

従って、もしも「固定絞り」を言うなら、むしろこのほぼ中央部分の窪みではなく「後玉側の面に位置する幅広のコバ端部分で口径を小さくしている」要素こそが「固定絞り」に近いと受けとれますが、それすら当方は違うと思いますね。

おそらくこの後玉側方向の面の幅広にコバ端を研削してきた理由は「次の第7群への収光を、さらに強化する補足的な処置」とみています。

従ってこの第6群を「鼓型」のカタチに研削してきた最大の狙いは「収光能力強化/支援/促進」にあたると・・指摘しているのです!

要は絞りユニットを透過してきた入射光に対し、次の第5群で屈折率を活用させて第6群への侵入を促し、且つ反射光まで含めた全てを「鼓型」で整理整頓させているのだとしたら・・と言う考察です(汗) それはそもそも第6群の位置は、もはや収差補正の真っ只中のポジショニングのハズなので、そこで光量を減じてしまうよりは、むしろ「収光」の一環として何か処理していると考えられるのです。

その意味で、何でもかんでも口径を縮める方向性の箇所を指して「固定絞り化」に結びつけてしまう考え方/結論づけには、そういう危険を伴うと思いますね(汗)

当方が考えるに、おそらくこの第6群での最終的な狙いは「戦略的に略平行光束に仕向けている」光学設計者の企図ではないかと考えられるのです(汗)

◉ 略平行光束

光学系内を透過していく入射光が、ほぼ互いに平行に進んでいく状況にあることを指す

多光束相互干渉の原理に基づき「光学系第5群や、ひいては絞りユニット内部や寸前で反射してきた光も含め、余すことなくここで互いに密集して光束に今一度戻りなさい」と仕向けさせているのではないかと考えるのですが、如何でしょうか???(汗)

・・いいですか、光量を減じるのではなく、確保したいのですッ!

極端な物言いをすれば、それは「決してそれら反射してしまった光が欲しい」のではありませんッ! 何故なら決して光強度には迎合しないからです。

重要なのは「多光束干渉」の原理に倣うなら、それら直前で/寸前で反射してしまった光の波長すら「活用して入射光の直進性に役立てたい」が、ホンネなのではないかと当方は考えたのです(汗)・・コレ、まさに「フレネルの公式/法則」そのまんまではないかと思うのです(汗)

この原理は先日アップしたKONICA製の『UC HEXANON AR 28mm/f1.8 AE《前期型》(AR)』光学設計者である「下倉 敏子」氏の特許出願申請書内の記述に「まるでそのまんまに記されていた」ことを以て、当方はつい最近勉強したことを (そう言う低俗な光学知識レベルであることを) 皆様にここで告知してしまいます(恥)

・・当方の光学知識レベルは、そんな程度です!(恥)

従って、この第6群のカタチこそが「決定的な、Distagon T* 28mm/f2との完璧な光学設計の桶相違点」だと、当方は受け取ったのです(汗)

但しそれはこのDistagon銘モデルの現物、未だを完全解体して調べていない為、現時点では妄想の範疇を超えません。

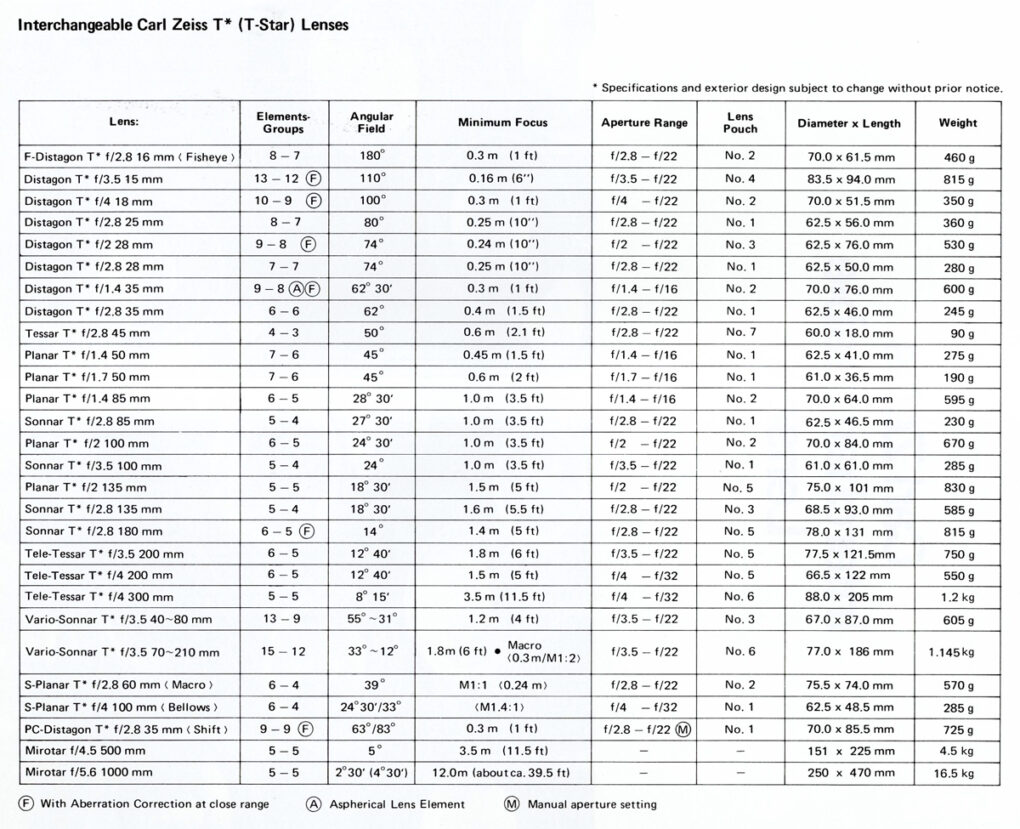

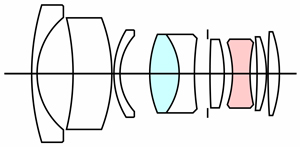

↑上に挙げた光学系構成図は、㊧が冒頭に掲出したCarl Zeiss在籍のErhard Glatzel博士発明による特許出願申請書の中から「Fig.7」の実施例について、当方の手によりトレースした光学系構成図です。

一方㊨は、今回のオーバーホールで完全解体した際に、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。いずれも光学系第1群前玉の凹メニスカスレンズの外径を倍率基準としています (つまり同じ比率で仕上げている)。

パッと見ではほぼ近似した光学設計のように見えがちですが、実はトレースしている時の実測値との相違点を倍率基準でチェックしていくと、意外にもまるで違っており、それは前のほうで解説したとおり「開放F値が違う」点からして、同一になる道理がそもそもありません(汗)

ところが、それを見越してもなお㊧との決定的な相違点なのが 色付した、光学系後群内第6群のカタチなのです(汗)

もしかしたら互いにここで確かに「略平行光束」を狙っているのでしょうが、その狙う積極性に違いがまるで明らかに現れており、消極的な㊧に対して、㊨のPENTAX仕様は、より積極的に「略平行光束」に強力に仕向けている様子が掴めるのです(汗)

だからこそ、ここを単なる「固定絞り」のように語って片付けてしまうのが拙いと言っています。

PENTAX仕様で試みているのは、Carl Zeiss仕様では足りなかった収差補正の課題を果敢に改善に向けてしまっている光学設計なのだと・・当方は述べているのです!

つまり、これが意味するのは「決してCarl Zeissからの技術支援によって生み出された (パクリ) 商品ではなかったんだッ!」と口を酸っぱくして言っているのです!!!

そもそも先に高橋氏のほうが開放f値:F2で同じ対角画角の特許出願申請書を、1年早くに出していますし(笑)、それら光学系構成図からもまるで支援された要素が覗えないのですッ。

もっと言うなら上に挙げた2つの光学系構成図で、 色付部分の両凸レンズの厚みの違いが、今回完全解体して取り出してチェックしたところ判明しましたッ!

この光路図をイメージすれば、自ずとこの厚みの相違点までも「後群側に向けた収差補正の一環」として受け取れる為、どのように考えてもDistagonからのさらなる収差補正を狙ってきた光学設計だったのがPENTAX仕様だったと・・当方的には結論づけしたのです(泣)

何だか汚名を晴らしているような気分になってきますが(笑)、Carl ZeissのErhard Glatzel博士が特許出願申請に際し、2年前の高橋氏の過去案件を参照申請してしまっている時点で、もはやPENTAXにとり、特に光学設計面でのCarl Zeissとの提携には魅力薄だったことが窺えます(汗)

むしろ下手に提携してしまい製品戦略に影響を来すことのほうが怖かったのではないでしょうか???

おそらくPENTAX陣営は、全ての自社資産を自身の製品戦略に注ぎ込むほう (決してCarl Zeissには邪魔されない!) を選択したのだと思いますッ!

そこに在るのは「PENTAXの独自性」であり、意識面に残るヨーロッパ勢との確執は、未だ長く尾を引いていたのだと思うのです(汗)

それに決して迎合せずに邁進したからこそ、今現在のニッポンの光学メーカーの牽引力が担保されていったのだと、強く確信しているところで御座います。

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

最初バラしている時に、とにかく先に光学硝子レンズを抜き取ってキズなど不意につかないよう配慮したいと考えていたところ、光学系第1群前玉を外した後に、第2群のカニメ穴を回したところ「何とクルクルと格納筒全体が回り始めた」ので、ビックリしましたッ!(怖)

普通、光学硝子レンズの締付環 (のカニメ穴) を回そうとして格納している格納筒が丸ごと回るにしても「それはネジ切りされているネジ山の中で回っていく」のが定石なのに、このモデルは「格納筒の外周にネジ山が存在せず、クルクル回るだけ」の設計なのが分からず「???」に陥り「何? 何が起きてるの???」と少々パニクったりしました(汗)

まだ全体の構造が掴めていない段階だったので「もしかして昇降筒をズラしてしまったのか???」と焦りましたが、大丈夫でした(笑)

↑後の工程で光学系の格納筒のところでも解説しますが、上の写真はマウント部の爪の裏側を撮影しています。ご覧のとおり「反射防止黒色塗料」を塗ったくっています。既に当方の手により右側およそ半分くらいを溶剤で拭い終わっている時の撮影です。

↑後の工程で光学系の格納筒のところでも解説しますが、上の写真はマウント部の爪の裏側を撮影しています。ご覧のとおり「反射防止黒色塗料」を塗ったくっています。既に当方の手により右側およそ半分くらいを溶剤で拭い終わっている時の撮影です。

過去メンテナンス時の整備者は、このモデルの整備ができる技術スキルを持つのでプロのカメラ店様や修理専門会社様だと思うのですが、ハッキリ言って「光路長に影響を及ぼす箇所に、こうやって公然と平気で反射防止黒色塗料を塗れる神経が信じられない!!!」と指摘しておきます。

確かにたかが「反射防止黒色塗料」の厚み程度で何を大騒ぎするのかと言うのでしょうが、そうは言っても光学設計の中で「全体の許容誤差範疇は±00.2」が限界値なので、塗膜の厚み分の「0.03㎜」前後くらい (今回の溶剤処置前後での実測値) でと言うかも知れませんが、当方的にはそれすら脅威に感じます。

だいたいそもそも製産時点にこのように真鍮材/ブラス材に対するメッキ加工が施されている上から敢えて追加で「反射防止黒色塗料」を塗る神経が、信じられないと言っているのです。

ちなみに以前整備した個体でも「内部に透明なレジン液を使った固着剤の活用手法を採っていた」会社が、同じようにマウント部の裏面側を塗っていたので、おそらく同一の整備会社ではないかとみています(汗)

・・そういう「見てくれの良さの追求」マジッでやめてくれッ!!!(泣)

↑ここからの解説では、全て当方の手による『磨き研磨』が終わっている各構成パーツを使い、組立工程を進めている写真撮影になります。

↑ここからの解説では、全て当方の手による『磨き研磨』が終わっている各構成パーツを使い、組立工程を進めている写真撮影になります。

絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒ですが、ご覧のように赤色矢印で指し示している箇所のフチ部分は「平滑研磨」が必須です。これは単にアルミ合金材が剥き出しだからではなく「金属材の表面の仕上げ処理として凝視すれば分かる」から指摘しているのであって、当方の感覚的な感想を申し上げているのでは・・ありません(笑)

その一方で、このような鏡筒のフチに「平滑研磨」を仕上げてくる必要性と言うのは、非常に稀なので、あくまでもこのモデルに限定した製品設計とも指摘できます。

ちなみに内外は「微細な凹凸を伴うマットな濃い紫色の梨地メッキ加工」なのは、他の数多のオールドレンズと同じです。

↑鏡筒最深部にセットされる絞りユニットの構成パーツですが、4つ目の構成パーツが存在するのに、並べるのを忘れてしまいました(汗)

↑鏡筒最深部にセットされる絞りユニットの構成パーツですが、4つ目の構成パーツが存在するのに、並べるのを忘れてしまいました(汗)

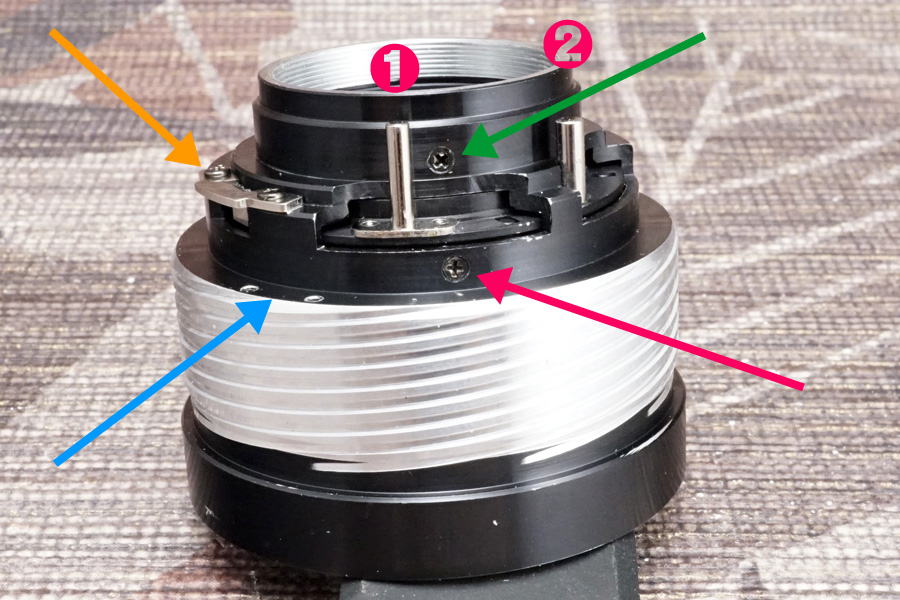

❶ 昇降筒用直進キー環 (メッキ加工)

❷ 位置決め環 (微細な凹凸を伴うマットな黒色梨地メッキ加工)

❸ 開閉環 (微細な凹凸を伴うマットな濃い紫色梨地メッキ加工)

❹ 位置決め環用締付環 (微細な凹凸を伴うマットな黒色梨地メッキ加工)

これら構成パーツの中で「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」の色合いが異なる要素については、いずれも溶剤に溶けないので製産時点に被せられているメッキ加工として既に色合いが異なっていたことを表しています。

しかしもっと正確に述べるなら、実はこれは色合いが異なる「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」の、その凹凸の細かさも違っているのが拡大してチェックしていくと分かります。

すると❷と❹は、明らかに光学系を透過していく入射光の反射を意識した配色なのが理解できます(汗)

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

↑完成した絞りユニットを鏡筒最深部にセットしたところです。グリーン色の矢印で指し示している箇所に組み込まれているのが「❷ 位置決め環」であり、一方赤色矢印で指し示している箇所に上から被せられているのが「❶ 昇降筒用直進キー環」になります。

↑完成した絞りユニットを鏡筒最深部にセットしたところです。グリーン色の矢印で指し示している箇所に組み込まれているのが「❷ 位置決め環」であり、一方赤色矢印で指し示している箇所に上から被せられているのが「❶ 昇降筒用直進キー環」になります。

実際この後の工程で説明しますが、この赤色矢印で指し示している箇所のネジ穴2つに「直進キー」と言うパーツが締付ネジ2本ずつを使い締め付け固定されます。

従って、鏡筒内部、しかも絞りユニットの直前まで「昇降筒」と呼ぶ格納筒が降りてくる、もっと言うなら「繰り出し/収納の直進動をしている」パーツが介在してくると言う特殊性が、一般的なオールドレンズの製品設計とは隔絶している話を申し上げています。

ところが、今回の個体をバラしたところ、この直進キー部分にグリースを過去メンテナンス時の整備者が「塗っていなかった」ことが判明しています(汗)

今までに扱った3,512本のオールドレンズの中で捉えても、直進キーにグリースが塗られていなかったケースは非常に稀で、おそらく50本を超えていないような本数ですから、今回の個体を過去メンテナンスした時の整備者は、間違いなく「プロの整備者」であり、全てを理解していたと推測できるのです。

但し、それでも上の写真に写っている3本の締付ネジにはレジン液タイプの「固着剤」が塗られており、この締付ネジの存在理由までちゃんと把握している整備者なのが理解できます(汗)

その存在理由とは「絞り羽根の開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) の微調整」であり、この3本の締付ネジによって絞り羽根の開閉角度の許容値が決まっていることを表しています。

これはオールドレンズに於ける「原理原則」の一つであり、もちろんこのような微調整機能を付加させていない、古い時代の製品設計も当然ながら顕在しますが、凡そ絞り羽根の開閉駆動に対する開く角度/閉じる角度の許容値=駆動範囲の微調整を行う箇所が、多くの場合で存在します(笑)

その点についてちゃんと熟知している整備者ゆえに「プロの整備者」だと指摘できるのです。

このようにバラした個体の「観察と考察」により、過去メンテナンス時の整備者の技術スキルが判明します。単にバラして、その逆手順で組立てている低俗な整備者とは天と地の差があるのですね(笑)

逆に言うなら、こういう事柄の些細な要素にまで気を配り、把握して考察していくことが「観察と考察」の作業になり、それを「原理原則」に則り照らしていくと、自ずと「本来在るべき姿」として仕上がるのは、自然な道理なのです(笑)・・よほどのことがない限り、サービスマニュアルなど、まるで必要になりません(笑)

何故なら、そういう組立工程を経るようにしか製品設計していないからです(笑)

逆に言うなら、それほど組み立て手順とは重要な要素なのであり、その組立手順を違えただけで「微調整の内容や質まで変わってしまう」から、バラした逆手順が必ずしも正しいとは言えないと言っているのです。

もちろんこの話は、今までに扱ってきた3,512本のオールドレンズ達を仕上げてきた中で、培われてきた話でもあるので、それを覆すことが可能な反論者は、似たような本数を扱ってきた整備者に限定されるのも・・道理だと言っているのですッ!(笑)

・・ドシロウトから、あ~だこ~だ批判される覚えはありませんねッ!(笑)

従って当方は何一つハイレベルな技術スキルをもたない、当然ながら「プロの整備者」の足元にも及ばない低俗な『転売屋/転売ヤー』でしかありませんが、少しでも「本来在るべき姿」に近づけたく、製産時点に近づくよう努力している次第です(恥)

↑完成した鏡筒を立てて撮影しましたが、写真上の方向が後玉側方向を意味します。赤色矢印で指し示している箇所にある締付ネジが、前述「❶ 昇降筒用直進キー環」を締め付けている締付ネジです。同様グリーン色の矢印で指し示している箇所が「❹ 位置決め環用締付環」を締め付けている締付ネジですね。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しましたが、写真上の方向が後玉側方向を意味します。赤色矢印で指し示している箇所にある締付ネジが、前述「❶ 昇降筒用直進キー環」を締め付けている締付ネジです。同様グリーン色の矢印で指し示している箇所が「❹ 位置決め環用締付環」を締め付けている締付ネジですね。

すると上の写真を見ただけで気づかなければ、そもそも「整備者としての資質がない」と断言できますが(笑)、これら赤色矢印とグリーン色の矢印で指し示している箇所の2つの締付ネジを見て、パッと瞬時に納得しなければイケナイ内容があり、これらのネジ種が「皿頭ネジ」である点です。

◉ 皿頭ネジ

ネジ頭の上面が平坦、且つネジ部から円錐状に膨らんでいく形状のお皿のようなカタチを指して呼ぶ呼称

この皿頭ネジを、製品設計者はどうしてこの部位の締付け固定用にチョイスしたのでしょうか???(笑)

そこまで細かく意識を巡らせるのが「観察と考察」だと言っているのですッ。

答えは簡単で、締め付け固定する対象のパーツが本締めの最終段階で「必ず指定位置で固定されること」を狙ったチョイスであり、それは裏を返せば「決して微調整する箇所ではないことを意味する」ことに直結しています (微調整してはイケナイ)。

・・分かりますか??? これが「観察と考察」ですッ!

従って、この皿頭ネジの上に「固着剤」を塗っている整備者は何一つそれを理解していないことになると言っているのですッ!

皿頭ネジがどうしてネジ部から円錐形上に頭に向かって膨らんだカタチとして用意されているのか???

それを理解していないし考えようともしていません・・だから当方はそう言う整備者達を指して「低俗な整備者」だと決めつけています (それ以上も以下もない最下層ですッ!)(笑)

対象物となる2つ以上の構成パーツを締め付け固定する際に、それら金属材の「熱膨張係数」に合わせて、それら応力反応に対処する目的と役目でネジ部から円錐状に広がった頭に仕上げられています。

従って「その円錐状の部分」によって締め付け対象の金属材達の「熱や外圧による応力反応」に対処すべく備えているカタチの締付ネジなので、このネジ頭に「固着剤」など塗っても100%意味がないと言っているのですッ!

・・金属相手の整備者なのに、そんな基礎中の基礎すら理解していません!!!(笑)

だから低俗だと言っているのです。皿頭ネジは、それら応力反応に対処すべく、且つ対象金属材に対する応力を与えるべく「詰まる処、対象金属材が元の締め付け固定位置に復帰するよう」仕向けているカタチなのです(笑)

しかもこの皿頭ネジは、その形状ゆえに締め付け対象金属材の復帰を促しつつも「自らはネジ部の条ネジ原理に従い緩みにくいよう配慮されているネジ種」なのです(汗)

従って、基本的にこの皿頭ネジのネジ部に「固着剤」を注入する必要性は、非常に低いのです。

そういう事柄にすら意識を巡らせる気概がないのに、どうしてオールドレンズの整備ができるんですか???・・と聞いているんですョッ!

皆さんにとっては「たかがネジ一つ」なのでしょうが(汗)、完全解体してゼロから組み立て直している当方にとり、このような小さな締付ネジ一つですら「脅威」なのであって、技術スキルが皆無な当方は、そういう一つ一つに依拠していくしか道が残されていないのです(恥)

その最終到達地点こそが「本来在るべき姿」であって、自らの勘や経験値に頼るチカラが皆無なので、仕方ないからできるだけ製産時点に近い仕上がりになるよう組み上げていくしか「自分のスキルの保証が見込めない低俗さ」ゆえの組立工程なのだと・・当方のオーバーホール作業について、恥も外聞もなく告知しているのですッ!(恥)

・・どうか今読んでいらっしゃる皆様も、重々ご承知おき下さいませ。

当方の技術スキルは非常に低いので、オーバーホール/修理のご依頼などは、是非ともプロのカメラ店様や修理専門会社様宛てにご依頼頂くのが最善なのです(笑)

なお❶は「開閉アーム」であり、絞りユニット内部の「❸ 開閉環」から真っすぐ垂直に切り立つ金属棒です。或いは❷も「操作アーム」であり、マウント部内部に組み込まれる「制御アーム」によって、設定絞り値への復帰を伝達する目的と役目で存在します。

さらにオレンジ色の矢印で指し示している箇所には「開閉環のストッパー」が用意されており、このパーツが微調整箇所であることが分かります。そしてブルー色の矢印で指し示している箇所には「直進キー」が締め付け固定されることで (反対側にもあります) この鏡筒がヘリコイド駆動に合わせて上下動していく原理に働くようになります。

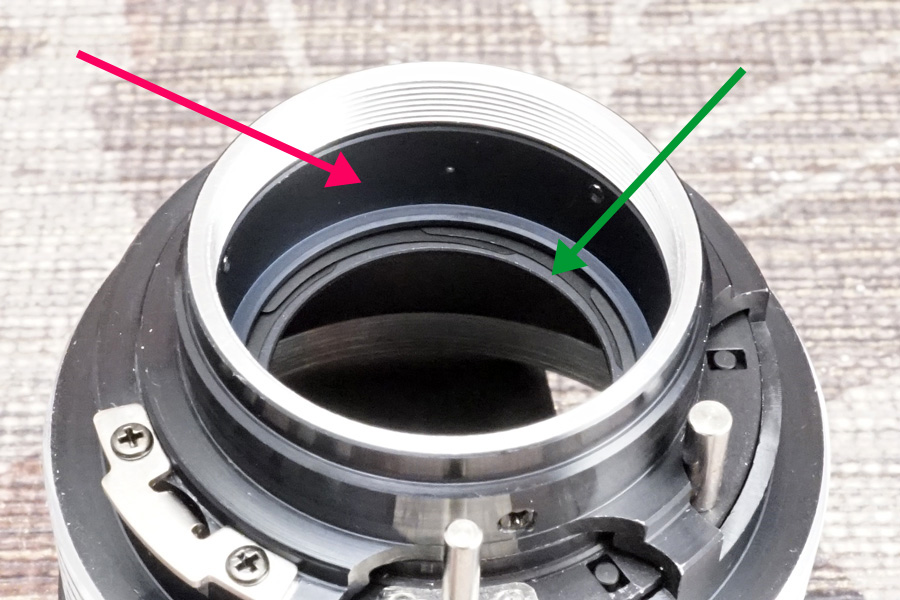

↑同じ完成した鏡筒ですが、今度は後玉側方向から内部を覗き込んで撮影しています。すると赤色矢印で指し示している箇所が「❹ 開閉環用締付環」になり、その締め付け固定されている先がグリーン色の矢印で指し示している箇所の「❸ 開閉環」なのが分かります。

↑同じ完成した鏡筒ですが、今度は後玉側方向から内部を覗き込んで撮影しています。すると赤色矢印で指し示している箇所が「❹ 開閉環用締付環」になり、その締め付け固定されている先がグリーン色の矢印で指し示している箇所の「❸ 開閉環」なのが分かります。

従って一つ前のほうで解説したように、この「❹ 開閉環用締付環」を締め付け固定しているネジ種が皿頭ネジなので「それは微調整を伴わない完全固定」に直結していると道理がとおります。

何故なら「❸ 開閉環」は回ることで、絞り羽根の開閉角度を変更させている根源ですから(笑)、コイツを締め付け固定してしまったら動かなくなって絞り羽根も動きません(汗)

当然ながら「❸ 開閉環」が回転できるだけの段差を、ちゃんと用意している製品設計として造られているワケで、だからこそ互いに施されているメッキ加工「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」の仕上がりの質が異なるのです。

そうしないと、同じ質でメッキ加工してしまったら、互いにカジリ付を誘発してしまい、いつの日にかメッキが剥がれ始めて「製品寿命」を迎えます(怖)

逆に言うなら、互いに異なる質のメッキ加工同士が接触し合う中で、摩耗が進行しないよう配慮した製品設計なのが明らかなので、こういう部位にグリースや潤滑油を注入する必要はありませんし、もっと言えばそもそも「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」である以上、それらグリースや潤滑油を避けている立場でもあります。

従ってグリースが必要なのか、潤滑油のほうが適切なのか、そう言う要素にまで製品設計は配慮しつつ、将来的な製品価値・・それは耐用年数も含め・・の維持に務めているのです。

・・これがオールドレンズです。

↑前述の「❸ 開閉環」のストッパーの目的と役目をもつ部分を赤色矢印で指し示しています。この板状パーツの左右両側にカツンと「❸ 開閉環」が絞りユニット内部で突き当たることで「開放位置での停止」或いは「最小絞り値の位置での停止」をコントロールしています。

↑前述の「❸ 開閉環」のストッパーの目的と役目をもつ部分を赤色矢印で指し示しています。この板状パーツの左右両側にカツンと「❸ 開閉環」が絞りユニット内部で突き当たることで「開放位置での停止」或いは「最小絞り値の位置での停止」をコントロールしています。

従って、このストッパーの位置を微調整する (ブルー色の矢印) ことで「開放時の絞り羽根の停止位置が変わる/最小絞り値の時の閉じ具合が分かる」の両方を一緒にコントロールしている点に注意が必要なのです。

逆に言うなら、もしも仕上がった後に簡易検査具でチェックした際「最小絞り値側の閉じ具合が足りない (つまり開きすぎ)」とか「最小絞り値の時に絞り羽根が閉じすぎている」など、その時の状況が自動的に「開放側の絞り羽根の状態にも影響してくる」ことを意識して微調整する必要がおきます。

その意味で、合わせてこのモデルの製品設計の中でとても重要な要素の一つでもありますね。

なおグリーン色の矢印に「直進キー」が両サイドにセットされて、初めてこの鏡筒の直進動が体現できます。

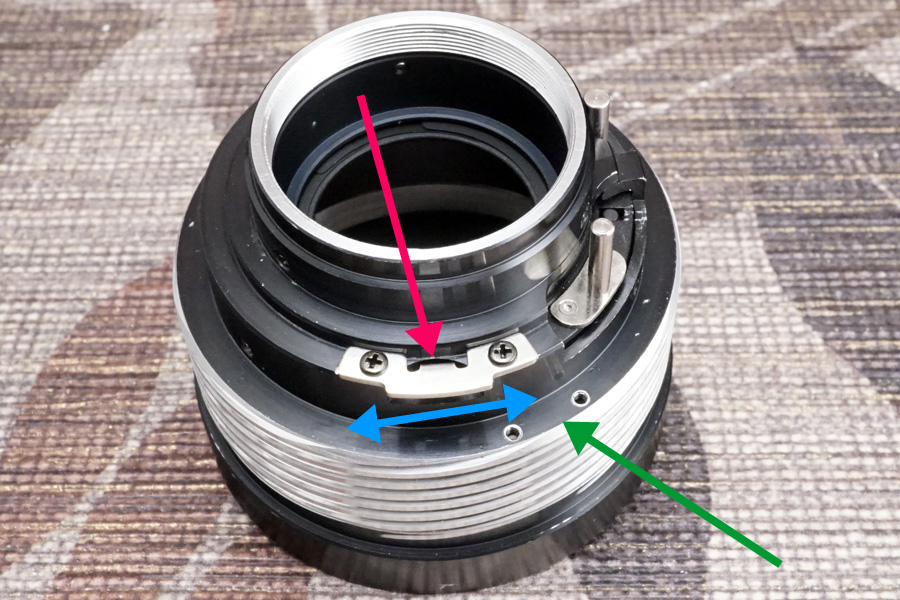

↑いよいよヘリコイド群の組立工程に進みます。このモデルには内部に「フローティングシステム」を包括する為、ご覧のようにダブルヘリコイドシステムです。

↑いよいよヘリコイド群の組立工程に進みます。このモデルには内部に「フローティングシステム」を包括する為、ご覧のようにダブルヘリコイドシステムです。

❶ フローティングシステム用昇降筒 (オス側:アルミ合金材)

❷ 鏡筒 (オス側:アルミ合金材)

❸ 昇降ヘリコイド (メス側:黄銅材)

❹ 昇降筒用ヘリコイドメス側 (黄銅材)

❺ ヘリコイドシステムベース環 (アルミ合金材)

↑イメージ的にこれらヘリコイド群を組み合わせると、上の写真のようになり、且つ一番左端に今度は「光学系前群格納筒」まで並べました。

↑イメージ的にこれらヘリコイド群を組み合わせると、上の写真のようになり、且つ一番左端に今度は「光学系前群格納筒」まで並べました。

それぞれ❶と❸、❷と❹がヘリコイド群の一対として機能しますが、当然ながら最終的に「距離環を回したら瞬時に/同時にこれらヘリコイド群が互いに回転し始める」駆動原理ですから、必然的にこれらのそれぞれに「直進キーと直進キーガイドのサポートが必須」になります。

そうしないと回転するばかりで、全部が一緒に回ってしまったら鏡筒は一切直進動できず、繰り出し/収納してくれません(笑)

◉ 直進キー

距離環を回す「回転するチカラ」を鏡筒が前後動する「直進するチカラ」に変換する役目

◉ 直進キーガイド

直進キーが直進動でスライドして移動するガイド/溝であり鏡筒の繰り出し量をカバーする

上の写真ではカラー矢印を使って「何処と何処が互いに接触し合うのか」を明示しています。もちろんヘリコイドのオスメスの条ネジ部分では互いに接触するのは必然ですが、その他に、例えばブルー色の矢印どうしが互いに接触しますし、グリーン色の矢印どうしも接触し合います。

さらに最後にオレンジ色の矢印で指し示している箇所の面や側面すら、オレンジ色の矢印どうしで互いに接触し合うワケで、このモデルに関してのみの特徴ですが「フローティングシステム」の実装でダブルヘリコイド方式を採りながらも、実はそれに付随して「徹底的な平滑研磨の箇所が非常に多い」点が、製品設計として珍しいのです(汗)

「フローティングシステム」を得意とするOLYMPUSですら、ここまで徹底した「平滑研磨」の必要性は起きていませんから、おそらくは数多のオールドレンズの中でもとても多い部類に入るのではないでしょうか(汗)

残念ながら、過去メンテナンス時の「プロの整備者」は技術スキルが非常に高かったものの、これら「平滑研磨」については、まるで放置プレイです(笑)

逆に指摘するなら、今回の個体を当初バラす前時点のチェックで「距離環を回した時のトルク感に、潤滑油の感触を掴んでいる指が感じ取った」そのままに、内部には相当量の「潤滑油」が注入されていたので、これら必須であるべき「平滑研磨」を施さないがゆえに「潤滑油」に頼っていたとも考えられ、おそらくは整備レベルとして限界だったのでしょう(笑)

「潤滑油」やグリースに頼らない整備をポリシ~とする当方では、逆に「平滑研磨」をちゃんと施して可能な限り製産時点に戻しています。

↑距離環をセットしたところです。赤色矢印で指し示している箇所で、締付ネジ3本を使い締め付けますが、製産時点の位置を維持できていることを示す「締め付け痕」が確認でき、同じ位置で今回のオーバーホール作業も締め付け固定します (結果、つまり今後も製産時点を維持できていることに結びつく)。

↑距離環をセットしたところです。赤色矢印で指し示している箇所で、締付ネジ3本を使い締め付けますが、製産時点の位置を維持できていることを示す「締め付け痕」が確認でき、同じ位置で今回のオーバーホール作業も締め付け固定します (結果、つまり今後も製産時点を維持できていることに結びつく)。

↑「❷ 鏡筒」を、無限遠位置の当たりをつけた正しいポジションでネジ込んだところです。グリーン色の矢印で指し示している箇所にイモネジ用の穴が用意してあり、ここでこの距離環の上にさらに被さる「距離環上部=昇降環」を締め付け固定する目的と役目を持ちます。

↑「❷ 鏡筒」を、無限遠位置の当たりをつけた正しいポジションでネジ込んだところです。グリーン色の矢印で指し示している箇所にイモネジ用の穴が用意してあり、ここでこの距離環の上にさらに被さる「距離環上部=昇降環」を締め付け固定する目的と役目を持ちます。

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

つまりこのモデルのダブルヘリコイドシステムを決定づける「ネジ込み位置の確定には、プラスネジではなく、イモネジを使っている」点で、必然的に「距離環を上限に分割してきた製品設計とは別に、そもそもこの距離環の応力反応への強度も、合わせてとても重要な要素になってくる」ことに気づかなければイケナイのです(笑)

そこでこの距離環の肉厚をチェックしてみると (アルミ合金材ですが)、イモネジのネジ穴部分の肉厚が相当に厚く、合わせてこの上に被さる距離環上部 (昇降環の目的と役目) に備わる「イモネジの尖った先端の締め付けを売れる側のくの字型のくぼみの厚みも、さらに厚く設計されている」ことから、イモネジの締め付け強度の影響を受けにくいよう配慮していたことが覗えるのです(汗)

PENTAXには、そういう非常に細かい製品設計の配慮が、そこかしこに視えるのです・・!(涙)

・・素晴らしいッ!(祝)

↑いよいよこのモデルのクライマックスに突入していきます。右端に一つ前の工程で完成した鏡筒を置いていますが、その上から今度は「❸ 昇降筒用ヘリコイドメス側」がネジ込まれ、さらにその上から「❶ 昇降筒」がネジ込まれるものの、その際にブルー色の矢印で互いに接触し合う関係性を示す「直進キー」とその組み込み先たる「直進キーガイド (切り欠き/スリット/溝)」を明示しています。

↑いよいよこのモデルのクライマックスに突入していきます。右端に一つ前の工程で完成した鏡筒を置いていますが、その上から今度は「❸ 昇降筒用ヘリコイドメス側」がネジ込まれ、さらにその上から「❶ 昇降筒」がネジ込まれるものの、その際にブルー色の矢印で互いに接触し合う関係性を示す「直進キー」とその組み込み先たる「直進キーガイド (切り欠き/スリット/溝)」を明示しています。

ようやく「直進キー」の実物を眼にすることができましたが(笑)、このような板状パーツがそれぞれのヘリコイドシステムの両サイドに食い込むことで「回転運動を直進動に変換できている」原理です。

従って、まず99%の確率で過去メンテナンス時の整備者は、これら「直進キー+直進キーガイド」にグリースを塗ってきますが、原理的にまるで意味を成していません(笑)

何故なら、もしも仮にこの「直進キー+直進キーガイド」に「距離環を回した時の掴んでいる指から伝わったチカラが留められてしまったら、異常に重いトルクに堕ちてしまう」ため、そもそも原理としてそのようにトルクが留まるように造られていません(笑)

・・それを知ろうとしないのは「プロの整備者」だけと言うお話しッ!(笑)

然し、何と珍しいことに、今回の個体を整備した過去メンテナンス時の整備者は、ここにグリースを塗っていませんでした!(驚)

こういう整備者は、年間でも数えるほどしか現れません(笑)

なお、上の写真にはまだ写りませんが (固定しませんが)、グリーン色の矢印で指し示している箇所にも同じカタチの「直進キー」が締め付け固定されます。そうしないと「❶ 昇降筒」の直進動が体現できませんョね???(笑)

だからこそのダブルヘリコイドシステムなのです(笑)

但し、このモデルの特殊性は、もちろん「フローティングシステム」を内包しているのでダブルヘリコイドシステムになっていますが、その中にあって「直進キーのセットが3セット介在している」点であり、この一点だけがこの当時のPENTAXの製品設計として、余計だった、無駄になったと当方的には受け取っています。

おそらくもっと工夫すれば、直進キーのセットは、ちゃんと2セットで仕上げられていたハズです。

その一番良い例が、まさにOLYMPUSの「フローティングシステム」設計概念であり、直進キーのセットに頼らず「ガイド側の切り欠き/スリット/溝のほうにカタチを附加させて、そのカタチのとおりに昇降筒が進むよう仕向けてしまった」結果、コンパクト化に対し絶大な効果を発揮し、且つスペース的な余裕すら残したので「それがソックリそのまま光学設計のスペースとして、逆に活用の伸びしろを与えた」からこそ、あれだけのコンパクトに筐体サイズで銘玉ばかりの「F2シリーズ」を構成させてしまったのです!(驚)

OLYMPUSの「F2シリーズ」に採用されている直進キーガイドは「多くの場合で逆への字型とくの字型との対での組み合わせ」によって、真っすぐ直進性の中で昇降筒を駆動させず「互いに右左に回転しながら進んだり後退したりしながら、狙った入射光の透過に仕上げていった (つまり収光システム)」と言う点に於いて、おそらく他社の追従を許さない唯一無二な「フローティングシステム」概念の構築に成功してしまった、当時としては唯一の光学メーカーだったのではないかと、当方は判定しているのです(汗)

その意味で指摘するなら、この当時のPENTAXが直進性の範疇に限定して「フローティングシステム」を製品設計してきたことが、工夫が足りなかったと言う評価に繋がっています(汗)

従って今回のPENTAXモデルの唯一の失敗は、次の写真を見れば分かりますが、絞りユニットの「❷ 位置決め環」のその真上に被せて「❸ 昇降筒用直進キー環」を配置させてしまった設計です。

この結果、光学系前群格納筒を丸ごと全体で直進動させる必要が発生し、ダブルヘリコイドシステムの導入すら決定づけてしまいました(汗)

その意味で、当方的な完成度としては85%を採点した次第です(笑)

↑先に「❸ 昇降筒用へメス側」を組み込んだ状態で撮影しています。ブルー色の矢印で指し示している箇所が互いに関係し合っているのが分かると思います。

↑先に「❸ 昇降筒用へメス側」を組み込んだ状態で撮影しています。ブルー色の矢印で指し示している箇所が互いに関係し合っているのが分かると思います。

当然ながら互いがヘリコイド群ですから、左横の「❶ 昇降筒」を「❸ 昇降筒用ヘリコイドメス側」にネジ込んでいけば、いずれすぐに「直進キー」に接触して詰まってしまいます(汗)

そこで上手く「❶ 昇降筒」に用意されている「直進キーガイド」にスッと入るよう仕向ける位置でネジ込んでいくことになりますが、実は昇降筒なので「フローティングシステム」である以上、この昇降範囲が「0.01㎜」でもズレるとピントか合いません(怖)

そういう難しさ、微調整時の難しさを含んでいるのが「フローティングシステム」であって、中途半端な気持ちでバラすとまずちゃんと仕上げられません(笑)

当方は既にどんなOLYMPUSモデルが来ようとも (凡そF2シリーズが多いですが) 完璧に仕上げられるので、大概の他のメーカーの「フローティングシステム」は特に怖くありません(笑)

その意味では一番難しいモデルを制覇できてしまえば、他は大したレベルにはなりませんね(笑) 今回扱ったモデルも、一番最初にカニメ穴を回して格納筒がまるごと回った際に、ネジ山が存在しないことを知るまで、焦りまくりましたが(笑)、それでも何処で何をしているのかの「フローティングシステム」の原理を知ってしまえば、どうっていう話ではありません(笑)

↑ヘリコイド群の全てを正しく無限遠位置に合わせてピタリの位置で組み込み完了しました。但しまだブルー色の矢印で指し示している箇所の「直進キー」だけは固定していません。

↑ヘリコイド群の全てを正しく無限遠位置に合わせてピタリの位置で組み込み完了しました。但しまだブルー色の矢印で指し示している箇所の「直進キー」だけは固定していません。

特に「❶ 昇降筒」と「❸ 昇降筒用ヘリコイドメス側」のネジ込み位置が適切なのかどうかは、まだ確認できません。それは当然ながら実際に光学硝子レンズを光学系前後群全てに於いて格納し終わらなければ実写確認できませんね(笑)

左側奥が「光学系前群格納筒」で、手前が「光学系後群格納筒」です。

↑8群の光学硝子レンズ群全ての光学清掃が終わり組み込んだところです。上の写真のとおり「昇降環 (赤色矢印)」もセットし終わっています。この「昇降環」は名前のとおり「回すことで昇降筒が直進動する」仕組みであるものの、実は距離環の上部パーツでもあります。距離環はこれら上部と下部がセットになって固定されて初めて「距離環」として機能するよう製品設計されています。

↑8群の光学硝子レンズ群全ての光学清掃が終わり組み込んだところです。上の写真のとおり「昇降環 (赤色矢印)」もセットし終わっています。この「昇降環」は名前のとおり「回すことで昇降筒が直進動する」仕組みであるものの、実は距離環の上部パーツでもあります。距離環はこれら上部と下部がセットになって固定されて初めて「距離環」として機能するよう製品設計されています。

ブルー色の矢印で指し示している箇所に、過去メンテナンス時の整備者がマーキングした縦線が刻まれていますが、当方の「昇降筒ネジ込み位置が違っている」がゆえに、このマーキングの位置がズレていると分かっています(笑)

←さらに㊧写真 (ネットから拾ってきた同型モデルの前玉の写真) のように上の写真と合わせてグリーン色の矢印て指し示している箇所には「光学系第3群の締付環」が反射して写っているのが視認できると思います。製産時点にちゃんとメッキ加工されている締付環なら、個体別で反射したりしなかったりとバラつきが現れません。

←さらに㊧写真 (ネットから拾ってきた同型モデルの前玉の写真) のように上の写真と合わせてグリーン色の矢印て指し示している箇所には「光学系第3群の締付環」が反射して写っているのが視認できると思います。製産時点にちゃんとメッキ加工されている締付環なら、個体別で反射したりしなかったりとバラつきが現れません。

従って今回の個体をバラした際に、この締付環に着色されていた「反射防止黒色塗料」が溶剤で溶けて剥がれた結果、製産当初のメッキ加工がその下から現れたのを、上の写真でもグリーン色の矢印で指し示しています(汗)

㊧写真はその証拠として、同じようにメッキが露わになったままの個体が顕在することを、市場流通個体からの引用写真で明示しているのです (過去メンテナンス時の整備者が着色したと判明する根拠に当てています)(笑)

↑ここで「昇降環」に養生テープを貼り付けて、一旦仮固定します。その上で絞り環など、絞り羽根の制御系をまだ組み付ける前段階のまま、先にマウント部セットしてしまって、ここからいよいよ「フローティングシステム」に於けるピント調整に入っていきます・・実写による微調整作業ですッ!

↑ここで「昇降環」に養生テープを貼り付けて、一旦仮固定します。その上で絞り環など、絞り羽根の制御系をまだ組み付ける前段階のまま、先にマウント部セットしてしまって、ここからいよいよ「フローティングシステム」に於けるピント調整に入っていきます・・実写による微調整作業ですッ!

↑こんな感じでK&F CONCEPT製マウントアダプタに装着し、且つグリーン色の矢印で指し示している箇所を養生テープで仮固定したまま、実写しながら微調整を詰めていきます。赤色矢印で指し示している箇所の過去メンテナンス時の整備者が施したマーキングは、既に相当な長さでズレまくりです(笑)

↑こんな感じでK&F CONCEPT製マウントアダプタに装着し、且つグリーン色の矢印で指し示している箇所を養生テープで仮固定したまま、実写しながら微調整を詰めていきます。赤色矢印で指し示している箇所の過去メンテナンス時の整備者が施したマーキングは、既に相当な長さでズレまくりです(笑)

ズレているのを承知でヘリコイドをネジ込んでいるので、感知しませんし、する必要もありません(笑)・・それこそが「原理原則」に則った組立工程を経ている『証拠』であり、別にバラした時と同じ手順で組み立てなければイケナイ道理は、存在しませんね(笑)

「原理原則」に則り、バラした時と同じ手順で良いなら、それで組み立てれば良いですし、違っていれば導かれる組み立て手順に改めて工程を進めれば良いだけの話です・・何一つこだわる必要など、ありませんッ!(笑)

従ってここで重要なのは、あくまでも「昇降筒の操作をしている昇降環=距離環の一部 (上部)」と言う要素なのであって、昇降筒が上下動している事実こそが一番重要であって、その時の「昇降環 (距離環の上部)」の位置は一切関係ないのです。

だからこそ、過去メンテナンス時の整備者が刻んだ縦方向のマーキングなどは、別に既に意味を失っている話でしかなく気にする必要がありません(笑)

・・これこそが当方の道理が通った上での『納得』なのですッ!(笑)

例えば仮に戻ってきたこのモデルの距離環のラバー製ローレット (滑り止め) を剥がして真実をチェックすれば「マーキングはズレたまま仕上がっている」ことになりますが、それで文句を言われる筋合いはないと言うストーリーなのが、ご理解頂けると思います(笑)

ブルー色の矢印で指し示している箇所のように「∞」刻印がちゃんと中央市に来ていますし、もちろんこの位置でちゃんとカツンと突き当て停止の音が聞こえて止まっているのです (つまりだから無限遠位置と言える)。

もちろん同じように突き当て停止しているにしても、はたして本当に無限遠合焦する位置なのかどうかはまだ確証がありませんが、できるだけその位置に近づけるよう「原理原則」に則って組み上げてきたので、そんなに大きくズレているハズもないのです (実際にそのとおりでしたが)(笑)

↑3回ほど昇降筒の位置をズラしただけで、スパッと無限遠合焦しました!(笑) やはり「原理原則」に則っていれば瞬速で仕上がりに至ります(笑)

↑3回ほど昇降筒の位置をズラしただけで、スパッと無限遠合焦しました!(笑) やはり「原理原則」に則っていれば瞬速で仕上がりに至ります(笑)

こういう時に過去メンテナンス時の整備者の手による「ごまかしの整備」か何か施されている個体になると、それこそ酷い時は、何十回も組み直しするハメに陥り、なかなか到達点に辿り着けないことも多々あります(涙)

ここからようやくですが、絞り環の組み込み作業に入ります。

↑基台の内部には、左に並べたこれら制御系パーツが組み込まれます。左から「制御アーム」に「操作環」そして「制御環」です。

↑基台の内部には、左に並べたこれら制御系パーツが組み込まれます。左から「制御アーム」に「操作環」そして「制御環」です。

↑今回の個体で唯一ですが、過去メンテナンス時の整備者が「ごまかしの整備」をしていた箇所です。絞り環と連結する「制御環」であり、この途中に備わる「なだらかなカーブ」に「制御アーム」のカムが突き当たることで「絞り羽根の閉じる角度が決まる」原理です。

↑今回の個体で唯一ですが、過去メンテナンス時の整備者が「ごまかしの整備」をしていた箇所です。絞り環と連結する「制御環」であり、この途中に備わる「なだらかなカーブ」に「制御アーム」のカムが突き当たることで「絞り羽根の閉じる角度が決まる」原理です。

従って必然的に絞り環と連結するワケですが、ここにグリースを塗ってしまいました(汗)

実はこの構成パーツをちゃんと手に取って確認すれば誰でも分かります。赤色矢印で指し示している箇所はクロームメッキの「平滑メッキ加工」が施されています。一方グリーン色の矢印で指し示している箇所は「黄銅材の平滑研磨」仕上げなのです。

↑同じ「制御環」ですが、ヒック返して反対側を写しています。やはりそこかしこが「クローム平滑メッキ仕上げ」です (赤色矢印)。さらにグリーン色の矢印の側面が「平滑研磨」です。

↑同じ「制御環」ですが、ヒック返して反対側を写しています。やはりそこかしこが「クローム平滑メッキ仕上げ」です (赤色矢印)。さらにグリーン色の矢印の側面が「平滑研磨」です。

当初バラした直後はグリースが塗ってありましたが、そもそも黄銅材も経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビが進んでおり、既にサビが発生していました(涙)

今もヤフオクの「分解整備済」を謳うヤフオク出品者が「グリースを隙間なく充填すれば良い」と自信を持って明言していますが、それならどうしてグリースを塗った箇所に「サビが発生するのか???」との物理的な納得に矛盾が残ります(笑)

それであたかも大丈夫なように謳って落札を促す行為など、はたしてどうなのかと思ってしまいますね!(笑)

どうしてそれを指摘できるのかと言えば、ちゃんと自分が整備した個体を「2年後、3年後、5年後、6年後、7年後、8年後、そして9年後」について自ら回収し、バラすことでちゃんと内部の (自分が施した整備の) 状況を確認できているからです (4年後だけまだない)。

9年後の個体では、いったいどのように塗布したグリースが経年劣化していったのか、どのように揮発油成分が廻り始めているのか、どのような酸化/腐食/サビが起きているのか、把握する検証ができているからこのように述べられるのです!(笑)

それすら実施していない「ネットをちょこっと漁ったくらいの知識だけで頭でっかちになっている」ヤフオク出品者が、よくまぁ〜恥ずかしげもなく出品できるものです(恥)・・しかもそれだけ自慢気に語っていながら、イザッ修理依頼が来ると断っている始末で、まるで自分の言っていることとヤッていることの辻褄が合っていませんね!(笑)

・・恥ずかしいッ!(恥)

上の写真のとおり再びの「平滑研磨」に戻したので、これら基台の内部に組み込まれる構成パーツには一切グリースや潤滑油など塗らずに、そのままに組み込んでしまいます(笑)・・そういう製品設計だからですッ!

別にこんなのはサービスマニュアルなどチェックせずとも、現物のパーツを視れば誰にでも分かります(笑)

サービスマニュアルが手元にないのに (あるハズがありませんが)(笑)、それで知ったように事を言って大袈裟に煽って自分の整備の良い点だけ説明していると批判されますが(笑)、そもそもサービスマニュアルなどまるで必要ありません。仮に手元にあっても、先ず開きませんね(笑)

そんなマニュアルを見るよりも、現物の構成パーツを見たほうが100%間違いありません(笑)

自分で整備などしたことがないクセに、感覚だけでそうやって誹謗中傷してくるから、まるで幼稚すぎます(笑)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わっています。当初バラす前時点の確認時に感じていた「絞り環操作で開放位置が詰まっている印象」だったのも、ストパー位置の微調整で適正に戻ったため解消しています・・もちろん簡易検査具でのチェックも適正です。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わっています。当初バラす前時点の確認時に感じていた「絞り環操作で開放位置が詰まっている印象」だったのも、ストパー位置の微調整で適正に戻ったため解消しています・・もちろん簡易検査具でのチェックも適正です。

従ってご報告すべき瑕疵内容は「ゼロ」ですね(笑)

上の写真のとおり、光学系内の内壁や締付環などの「反射防止黒色塗料」も、溶剤で溶ける塗料は全て完全に剥がし終わっており、製産時点に戻っています。

これらについて「迷光!迷光!」と大騒ぎする人達/勢力が跡を絶ちませんが(笑)、当方は一切気にしませんッ!(笑)

その理由は当方が先日アップした『♦ オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』で詳しく解説しています。

「迷光」によってコントラスト低下を招くとか解像度が甘くなるとか大騒ぎしますが、そもそもそれらの話は全て光学設計者の設計段階で想定内としており、設計内容に全て含まれています!(笑)・・当たり前ですッ!(笑)

それを自分の眼で見た印象から大騒ぎするのは勝手ですが、それならそれでちゃんと道理がとおる反論を述べてもらいたいものですね(笑)・・そうでない限り、当方は聞く耳など持ちません!(笑)

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

当初バラした直後は、汚れやカビの繁殖などは起きていませんでしたが、実は「薄く揮発油成分が各群の光学硝子レンズ表面にまとっていた」のが確認できており、それはシルボん紙に染みることからも明らかです。

従ってやはり過去メンテナンス時に注入されていたダブルヘリコイド群の「潤滑油」が拙かったのだと思います。

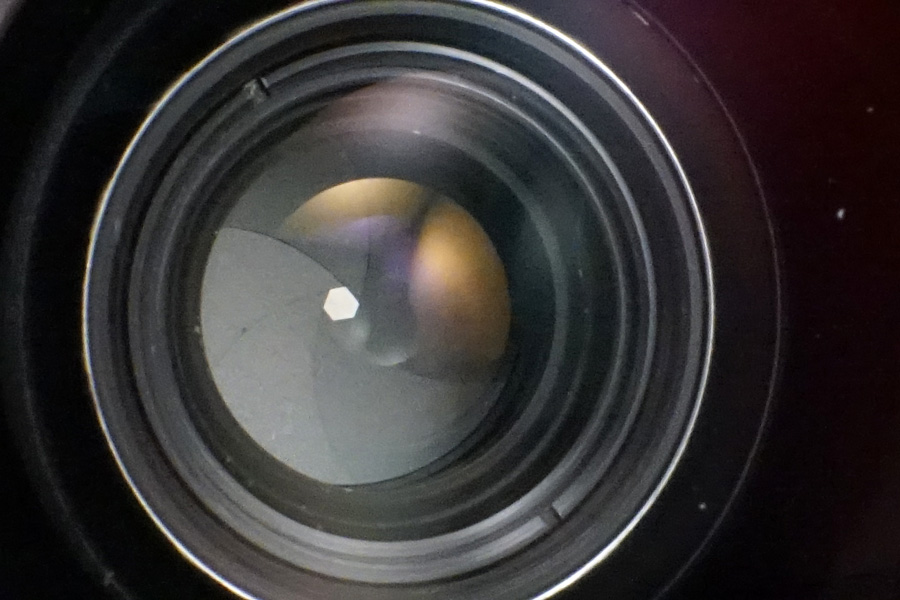

↑6枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「ほぼ正六角形を維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

↑6枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「ほぼ正六角形を維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑冒頭に述べたとおり、ご報告すべき瑕疵内容は一つもありません。ピント面の鋭さ感は当初バラす前の確認時と比較してほぼ同じですが、但しピーク/山の前後動に於ける「ピークに到達する際立ちの速さ感」は、圧倒的にスパッとピークを迎えるように変化しています。

↑冒頭に述べたとおり、ご報告すべき瑕疵内容は一つもありません。ピント面の鋭さ感は当初バラす前の確認時と比較してほぼ同じですが、但しピーク/山の前後動に於ける「ピークに到達する際立ちの速さ感」は、圧倒的にスパッとピークを迎えるように変化しています。

これは「昇降筒」の駆動制御が変わった話ではなく (それはさすがに製品設計なので変わりようがありません) 光学系内の内壁や締付環など、特に「光路長に影響を及ぼす箇所に着色されていた、反射防止塗料を完全除去した結果」の変化なので、ご依頼者様お1人様だけがこのモデルに於ける際立ちの速さにご納得頂けると思います。

当方が徹底的に「反射防止黒色塗料」を嫌う根拠はそういう話なのであって、光学設計の設計とは異なる、或いは製品設計者の企図とは異なる「反射防止黒色塗料」の着色は、当方のオーバーホール作業では一切認めませんッ!

塗られていた「反射防止黒色塗料」を剥がした結果、もしも金属材が剥き出しに現れるなら、その場合に限って当方の手によって「反射防止黒色塗料」を再着色していますが、その一方でメッキ加工が現るなら、それは製産時点を意味します・・それが当方の判定ですッ!

今回の当方の整備で非常に役立った内容が一つだけあり、先日アップしたKONICA製の『UC HEXANON AR 28mm/f1.8 AE《前期型》(AR)』光学設計者である「下倉 敏子」氏の特許出願申請書内の記述のおかげで、今回のモデルでも「フローティングシステム」の微調整位置を、実写確認する前段階にもかかわらず、既にほぼ確定に近づけられました!(驚)

その時に「下倉 敏子」氏の特許出願申請書内記述の中から学びを得た内容を以下に示しますッ。

❶ 光学設計は、先ず無限遠位置側での収差補正を狙う

❷ その一方、最短撮影距離側での収差補正に課題が残る

❸ その企図から絞りユニット直前の光学設計に手を加える

❹ レトロフォーカス型光学系設計の定石は、バックフォーカスを稼ぐ目的の前玉と第2群

❺ その時前玉と第2群の2つで互いに互いの収差補正を行っている

・・この5つです。

❶ の説明のおかげで、無限遠位置から微調整を仕上げていく確信を得られました (今までもそのように作業してきていたが、それは決して自分の中での確信ではなかったから)。もちろん今回のモデルでも、いくら「フローティングシステム」を内包していようとも、無限遠位置から確定させていきました。

それは光学設計がそのように設計している以上、そこからスタートすべきなのは覆せない道理だからですッ!

次に❷ と❸ から次なる光学系前群の微調整・・今回のモデルで言うなら「フローティングシステム」の微調整へと進みました。何故なら、このモデルでは光学系前群が丸ごと「フローティングシステム」だからです(笑)

そして「フローティングシステム」の中に組み込まれているうちの光学系で「第1群前玉と第2群」がレトロフォーカス型光学系の前提であることからも、光学系前群の中でポイントになる要素が「第3群と第4群」である点、合わせて同じく「下倉 敏子」氏が教えてくれた「略平行光束」の概念からヒントを得て、このモデルの光学系後群側第6群の「鼓型」のカタチにも該当することを確信し、その結果「どの位置に昇降筒が来ていればその略平行光束が成り立つのか」とのイメージが湧いたことが、ほぼ一発で「フローティングシステム」の位置を微調整できたという恩恵として結果に直結しました(涙)

・・下倉技師様、ありがとう御座います!(祈)

まさか特許出願申請書内の記述から、このような整備時の強力な学びを得られるとは全く想定しておらず、単なる自分の嗜好だけで特許出願申請書漁りに興じていましたが、ちょっと今回反省した次第です!(涙)

・・今後は特許出願申請書の記述もシッカリ読んでいきたいと思います!

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/ピタリの位置)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:28㎜、開放F値:f2.0、被写体までの距離:16m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:8m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、20m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の16m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「36m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑当レンズによる最短撮影距離30cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離30cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑f値は「f16」になりました、もうほとんど絞り羽根が閉じきっている状況ですが、このf値でも未だ「回折現象」の影響を感じません!・・オドロキの光学性能です!(驚)

↑f値は「f16」になりました、もうほとんど絞り羽根が閉じきっている状況ですが、このf値でも未だ「回折現象」の影響を感じません!・・オドロキの光学性能です!(驚)

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値「f22」ですが、さすがに「回折現象」の影響が現れ、解像度の低下を招いています。今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました!

↑最小絞り値「f22」ですが、さすがに「回折現象」の影響が現れ、解像度の低下を招いています。今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました!

3本をまとめて厳重梱包し、本日クロネコヤマト宅急便で発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。