Ernst Leitz Wetzlar (エルンスト・ライツ・ヴェッツラー) Thambar 9cm/f2.2《第2世代:1938年製》(L39)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、戦前ドイツは

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、戦前ドイツは

Ernst Leitz Wetzlar製中望遠レンズ・・・・、

『Thambar 9cm/f2.2《第2世代:1938年製》(L39)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で捉えても初めての扱いです。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

ッて言うか、今回のご依頼者様から『オーバーホール/修理ご依頼受付』が着信したその時まで、まるでこのモデルの存在を知らなかったと言う、まさに『極度のカメラ音痴/オールドレンズ音痴』たる当方の恥ずかしさ丸出しなお粗末さですッ!(恥)

そもそも自分の思考回路の中に「ソフトフォーカスレンズ」をライカが造っていたと言う想定すら存在しなかったワケで(笑)・・話になりません!(恥)

実際製造番号一覧を漁ってみると、初期の製産段階では「Weichzeichner (ヴァイヒツァイヒナー)」と言うモデル銘でしか登録されておらず、今回扱ったモデル銘たる「Thambar (タンバール) 銘」が登場したのは1937年の製産分からの話です(汗)・・但しレンズ銘板の刻印は一番最初の1934年時点から一貫して「Thambar銘」なので、どういう経緯で製造番号台帳の記載を変えていたのかは「???」です(汗)

このドイツ語「Weichzeichner」は和訳すると「ボカシ」になる為「ソフトフォーカスレンズ」の意味合いとして使われていたと推測できます。ちなみに語尾の「r」を「ル」と発音しないドイツ語の中でも、このモデル銘は間違いなく「タンバール」と発音していたようです(笑)・・これは例えば「Elmar銘」を例にすると「エルマール」とは発音していない点で、比較するとオモシロイです (ドイツ語発音では今も昔もエルマー)(笑)

ちなみに「Thambar銘」の由来は、ギリシャ語の「θαμβος (ラテン語/英語翻字でthamvo)」になり、直訳で和訳すると「驚愕する/唖然とする/圧倒される」との当時の意味合いが強いらしいですが、それが転じて当時の (ドイツ人の受け取り方として)「美しさに目がくらむ」との感情表現らしいです・・こちらのサイト「The Photography Lounge of Thorsten Overgaard」の記事を参考にしています。

製造番号台帳では、1934年から毎年たったの500台ずつしか製産されずに1938年まで続き、どういうワケか1939年だけは年間での製産台数が0台になった後、1940年には再び500台を製産して終焉を迎えます(汗)・・つまり製産台数は総数で3,500台になります。

実際のところ、当時に同じ中望遠レンズとして「Elmar 9cm/f4 (L39)」を1930年から製産開始している為、確かにソフトフォーカスレンズよりも、一般使用に支障を来さない (十分なピント面を構成できる) 中望遠レンズ「Elmar 9cm/f4」のほうが重宝がられたのは、十分に理解できます(汗)・・さらにエルマーには単眼鏡として使えるオプションアクセサリーの「接眼レンズ」まで用意されていたことを考えれば (倍率 x 3.5/x 6として使える)、いったい誰がこのバカデカイ同じ焦点距離:90㎜のソフトフォーカスレンズを、好んで買うのだろうかと言う疑問しか残りません(笑)

そういう側面もあって、未だにネット上でも評価が分かれているモデルで、酷い場合には「失敗作」とか「不必要」などと罵られている始末で、何ともやるせない想いしか残りません(涙)

当方的には何しろ自身が「写真スキル皆無」な人間なので(恥)、そもそもジャンルとしてソフトフォーカスレンズに興味関心が湧きません(汗)・・国産で言えば、確かに富士フイルム製「EBC FUJINON SF 85mm/f4 (M42)」などもオーバーホール/修理していますが(笑)、そもそも「インスタ映え」ヨロシク、まるで「オールドレンズの写りはコレだッ!」的に、恣意的にハイキ〜寄りに低コントラストへと偏向させて撮影している、プロの写真家などの写真が大キライなので(笑)、おそらく当方は生理的に受け入れられない類のジャンルなのだとばかり思い込んでいました (いえ、決めつけていたんです)(汗)

もっと言うなら、この「Thambar銘」でネット上の実写を探ってみても、そのカラー写真の実写は、どれも低コントラストにばかりこだわった「如何にもソフトフォーカスレンズ」的な代表写真ばかりを載せて解説しているサイトばかりなのが、そもそも嫌悪感へと繋がってしまったのだと思います(涙)・・正直、今回のオーバーホール/修理ご依頼を、或る意味後悔していたりしました(汗)

・・ところが、その認識/意識がアッと言う間にヒックリ返りましたッ!(驚)

同じく非常に興味深い記事を載せてくれている前述のサイトの中に「The Story Behind That Picture : “How to get the Leica Thambar to work – feat. Milan Swolfs”」と言う記事があったのです!(驚)

実は、それらネット上で載せられている今回扱った当時の「Thambar 9cm/f2.2 (L39)」を使って撮影された、凡そ200枚ほどのカラー写真を眺めているうちに「そもそもライカが設計して造ったソフトフォーカスレンズなんだから、何だか使い方間違ってねぇ〜???」との疑念が脳裏を過り始め、それが心の中に灯火を放ちましたッ!(笑)

・・ハイ、逆転発想ですッ!

1934年辺りで、しかも当時はレンジファインダーカメラが主流でしかなかった時代、ご時世ですから、そこで使っていたフイルムは「白黒フイルム」ではねぇ〜の???!!!・・と気づいたのですッ!(笑)

そう気づいたら居ても経っても居られなくなり、今度は白黒写真に限定してネット上を漁っていくと、ついに前述のサイトを発見できたのですッ!(涙)

・・ハッと瞬時に、全てに納得がいきましたッ!(涙)

当方的には (今となっては間違いなく)「Thambarは、オールドハリウッドの再現を狙っている光学設計だッ!!!」と確信しました。

当方はこの当時の白黒シネマ映像の中で「女優がアップで映し出されている時に、ハイライト方向に極端に滲ませる演出効果」に、確かに当時の古き良き時代的な復古調的イメージが重なり、それはそれで至極納得できていた感情が、アッと言う間に蘇りました!(涙)

前述サイトのプロ写真家が述べているとおり、おそらくは付属している純正フィルターを「敢えて使わずに」且つ完全開放でも撮影せずに「f3.2〜f4.5」辺りに、僅かに絞り込んで撮影した時の・・例えようがない表現性・・に、眼が釘付けになったのです!!(驚)

・・まさにライカMモノクロームのために用意されたソフトフォーカスレンズ!(驚)

そのようにしか受け取れませんでしたねぇ〜(涙)

それは2018年に復刻版で再発売された「Thambar-M 90mm/f2.2 (LM)」の実写をチェックしても、まるで同じ表現性をシッカリと再現できている点で明白だと受け取りました!(泣)

何処ぞのCarl ZeissやVOIGTLÄNDERの登録商標ばかりゲットして、そのクセまるで自社製レンズの写りばかりを垂れ流し的に様々なモデル銘を駆使してバラ撒いているメーカー品とは・・別次元の話です!(笑)

確かに焦点距離からして中望遠レンズですから「ポートレートレンズ」としての使い方を先ずは第一義にしているのは納得できます。

ところがこのモデルは、ソフトフォーカスレンズのジャンルとしてライカ自身が自ら分け隔てていながらも、実は決してソフトフォーカスだけに終わらない「オールマイティ性」すら併せ持つ、とんでもないオールドレンズであることを知りました。

もちろん同じ焦点距離で、当時のエルマーやズミクロン系を持ってきて比較すれば、その写りはまるで太刀打ちできないと思いきや、とんでもない!(笑)・・「このThambarでしか撮れない1枚が、当時のライカの中でさえあるではないか!」と意識し始めたのです(汗)

・・何と表現すれば良いのか、上手くコトバとして書き表せません(汗)

ひいて言うなら「当時のライカ製モデルの中にあって、当時としてのクラシックレンズライクなモデル、一世代前的な印象操作を伴う表現性を持つモデル」とでも言いましょうか・・今ドキのデジタルなレンズの中にあって「特異な写りと表現性を楽しめるオールドレンズ」と似たような括り/分け方になるポジショニング、それが「当時のオールドレンズ群の中での、ライカの中でのThambarの立ち位置」のような受け取り方なのです(汗)

「白黒写真こそがThambarの土俵」であり、それはもちろんMモノクロームなら最良の伴侶になるでしょうし(涙)、そこまで行かなくても、せめて白黒撮影で使うのがこのThambarの魅力ではないか (魅力の一つではなく、魅力です) との結論に到達しました!

もう一度言います!・・オールドハリウッド、それは彼の昔懐かしい、人の感情の表現性を (おそらく初めて映像の中に取り込んでしまった) 描写手法として、アッと言う間に世界中を席巻してしまった、あの微かにハイライト方向に滲む「輝かしさ/眩しさ、そして確かに美しさに目がくらむ」そのままを表現できる、ライカの中での唯一無二な存在なのだと思いました!

ムリヤリカラー撮影で使おうと考えていたから、低コントラストな写真ばかり大量生産していたのだと分かりましたね。何故なら、カラー成分は白黒写真のグレースケールの世界では、256階調表現へと強制的に振り分けられる為、ハイライトは「明るさ (色の反射) ではなく、階調変化へと転じられる」点を以て、その表現性が一変し、且つそれは必ずしも総天然色で自分の瞳が (今) 観ている情景の「単なる記録」ではなく「演出効果」へと変わっていくことを明示してくれるのが楽しい・・のです!

・・そう言えるのだと思います。皆様の印象は如何でしょうか???(涙)

これは例えば、赤黒色黄色緑青色水色紫色などの原色が、ストライプ状に何列も連続的に並んでいる壁を、カラー撮影していた時を妄想してみると分かります(汗)

・・これがカラー成分 (の反射) を直視するのと、階調表現を直視する場合との、人間の脳の認知レベルが切り替わる瞬間ですッ!

そのようなカラー画像は、観ていて眼が痛くなりますが(笑)、ところがそれが白黒写真に変わると激変し、何とも美しい階調表現に変化して各色の微妙なト〜ンの違いに唸り声を発します(笑)

前述のサイトの女優のポートレート写真を観れば一目瞭然で、ピント面の解像感には「決してソフトフォーカスたる要素だけで溢れていない」ことが明白で、そしてそのソフトフォーカス的な印象操作は「周辺域へと向かう放射線状の中に微妙に現れていくる」ワケですが、その時にハイライト成分への階調変化に「魔法的演出効果が重なって微かに、本当に微かに滲んでいく」からもの凄いのです!(驚)

この写り具合に魅入ってしまうと、むしろエルマーやズミクロン撮影の写真が、それこそ今ドキのデジタルな写真の写り具合に被さって見えてくるから不思議なのです・・(笑)

従って、このモデルは前述のサイトや、特に海外英語圏にアップされているサイトの記事内で述べられている「魔性のオールドレンズ」との下りは、至極納得行く下りに当方の受け取り方自体が激変してしまい(汗)、単純な「カルト的オールドレンズ」の範疇から飛び抜けてしまったことを理解しました(汗)

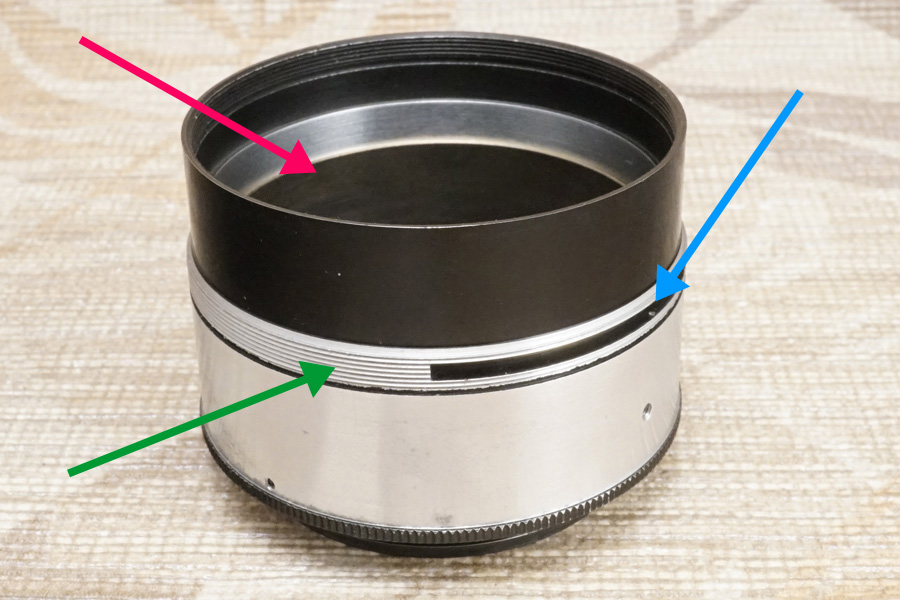

↑ 本来は距離環ローレット (滑り止め) の直下に位置する「距離指標値環」がニッケル製のものが「前期型」として存在するようですが、現在確認できるネット上の写真を凡そ80枚をチェックしても発見できませんでした(汗)

本来は距離環ローレット (滑り止め) の直下に位置する「距離指標値環」がニッケル製のものが「前期型」として存在するようですが、現在確認できるネット上の写真を凡そ80枚をチェックしても発見できませんでした(汗)

㊧:中期型

㊨:後期型

・・今回扱う個体は㊧の「中期型」です。違いは絞り環に刻印されている絞り値の数値フォントが異なるだけで、他は仕様まで含め全て同一です。ちなみに前述した距離環のローレット (滑り止め) は、上に挙げた「中期型/後期型」では共に真鍮材/ブラス材へのサテン仕上げ (微細な凹凸を伴うマットな梨地クロームメッキ加工) で同じです。

またマウント部直前に位置する指標値環には「銀象嵌」が施されている為、刻印ではなく「銀が盛り上がっている (つまり象嵌)」ワケで、まさに芸術品にしか見えません!(涙)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

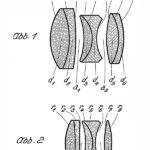

←『DE526308 (1930-04-30)』ドイツ特許省当て出願

←『DE526308 (1930-04-30)』ドイツ特許省当て出願

Ernst Leitz Wetzlar GmbHによる申請で発明者不明。

「Elmar 9cm/f4 (black) (L39)」の時同様、実装光学系の光学設計に関する特許出願申請書が発見できませんでした。ネット上では一部に「Max Berek (マックス・べレク) 」氏による発明と明記されている場合がありますが、その特許出願申請書をいったいどこで発見したのでしょうか (詳細が明示されていない)???

逆に言うなら、そのベレク氏の特許出願申請書の中には、このモデルの光学系を示す発明案件は・・ありません!

さらに一歩引いて、Ernst Leitz Wetzlarによる申請も、1899年発明のアナスティグマートレンズから2018年まで既に調査済みですが、やはりこのモデルの光学設計を示す発明案件の申請を見つけられていません(汗)

その中で1951年に一部光学技術に伴う特許出願申請書から逆算的に遡って辿り着いたのが上左図であり、この発明自体は撮影対角画角:47°を示すトリプレット型光学系からの発展系統を明記した案件であり、実施例の「Abb.1」が開放f値:f1.8を狙った発明であるのに対し、次の「Abb.2」がそこから「非点収差/コマ収差/歪曲収差」について、その補正効果を減らした場合の「f2.5」による発明として示しています。

逆の発想で発明されていると言うか、そういう特許出願申請書内の記述で示されている最大のポイントは「f1.8の場合の使用可能硝材に大きな制限がある」ことから、このような逆の発明パターンに落ち着いたのかも知れませんが、あまり詳しく解説されていません(汗)

特にここで課題として指摘されていたのが「前玉の2枚貼り合わせレンズの接合面が0.05である必要がある」他、第2群の2枚貼り合わせレンズでも貼り合わせ面での曲率について「収光性」を挙げており、幾つかの課題を抱えていた結果、それらを減らしていくと、開放f値は必然的に暗く成らざるを得ないといった流れの記述でした(汗)

これらの事柄から、敢えて「非点収差/コマ収差/歪曲収差」のどれか、或いは全てに於ける補正効果を低減させたまま光学設計を完成させる、さらなる逆発想で「光学系第1群前玉のダブレット化をやめて単独化で発明した」がゆえの「3群4枚タンバール型光学系」だとすれば、あながちこの特許出願申請書の発明時の流れから捉えるなら、まるで妄想過ぎるとも言い切れないような気持ちになってきます(笑)

何故なら「f1.8」で狙っていたのは「非点収差/コマ収差/歪曲収差」の完全補正と言う高次元の光学設計だからです(汗)

もちろん今回の個体から取り出した光学系をデジタルノギスで計測した計測値とは、この2つ目の実施例「Abb.2」の中に一致する箇所は一つもありませんが、少なくとも「前玉を単独化すれば、まるでタンバール型光学系に辿り着く」と言う妄想は・・如何でしょうか???(笑)

・・まぁ〜、妄想するのは当方の勝手ですッ!(笑)

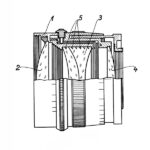

←『DE1632602 (1951-07-16)』ドイツ特許省当て出願

←『DE1632602 (1951-07-16)』ドイツ特許省当て出願

Ernst Leitz Wetzlar GmbHによる申請で発明者不明。

発明の時期が19501年の出願なので、まるで今回のモデルの光学設計には該当しませんが、然しこの鏡胴のカタチは「まるで今回の個体から取り外した鏡胴前部そのモノ」にしか見えません(汗)

実はこの特許出願申請書の発明内容は、光学設計の発明と言うよりりも「残存収差に影響を大きく与えている余剰光線の排除」を目的にした「遮光環」の挿入と、合わせて「透過光の直進性」の2つの要素についての発明案件だつたのです(驚)

・・つまりこの発明の元になった、別の光学設計が既に存在しており、それに対する何某かの改善を発明した内容と言いきれるのです(汗)

ご覧のとおり、光学系第1群前玉の裏面側に「摺鉢状の遮光環」をガツンと装着して第2群の2枚貼り合わせレンズに入射光を渡しています(汗)・・もちろん光学系後群の第3群も「遮光筒」を絞りユニットとの間に挟み込んでいます。

そして第2群の2枚貼り合わせレンズには「フレネルの方程式」に効った「ノコギリ状の溝を光学ガラスレンズのコバ端に研削して、入射光の直進性を強制的に与えてしまう」荒療治を施しています(汗)

つまりこの発明概念によると、前玉を透過してきた入射光の一部が残存収差に大きく影響している結果、それを遮ることでこの光学設計を活用しようと試みている発明案件なのです(汗)

・・それッて、だったらゼロから光学設計を発明すればいいんじゃねッ???

と思うのです(笑) すると浮かんできた妄想が (何しろ妄想大好き人間) 既存の光学設計、或いは「残置光学ガラスレンズ」と言う、まさに残ってしまっている在庫の解消を目的として発明した内容と妄想してしまえば、このような荒療治もあながちウソには見えません(笑)

まぁ〜真実は「???」でしかありませんが、少なくともこの特許出願申請書に載っている掲載図の中の光学系だけは「紛れもなくタンバール型光学系そのモノ」と明言できるのです!(驚)

それはこの後のオーバーホール工程の中の掲載写真を観ていくと判明しますが、この特許出願申請書に載っている図面の内部構造が「まるでそのまんまに今回の個体の内部構造 (但し鏡胴前部だけだが) を示している」点で、ウソにも思えないからです(汗)

それは特に「絞りユニット内開閉環と絞り環との連結方法」と言う、凡そゼロから製品設計するなら、どうにでも工夫や変更が可能な要素について、まるで同一である点を『根拠』としている・・当方の妄想なのです!(笑)

この特許出願申請書でのポイントは「ゼロから発明すれば良かったハズの光学設計や製品設計なのに、どうして既存の光学設計に対する工夫として残存収差補正の改善にもってきたのか???」と言う、至極純粋な疑念からスタートしています(笑)

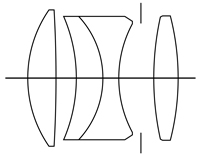

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

wikiで案内されている光学系構成図とは「前玉裏面側の曲率がまるで違う」為、もしかしたらwikiの掲載光学系構成図は、発見できなかった「Nickel & blackの前期型」に実装している光学系なのかも知れませんが、詳細は「???」です(汗)

・・とにかく、前玉裏面は平坦ではないものの、曲率が低い両凸レンズです!

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

「Elmar 9cm/f4 (L39)」と同じように黄銅材の構成パーツが多いので、当初バラした直後は全てが「焦げ茶色」に経年劣化進行に伴い酸化/腐食/錆びしている状況で、上の写真のようにピッカピカに磨き上げるのに、凡そ (今回は) 3時間を要しました(汗)

最近、磨き上げの作業を行っていると、指が攣るようになってしたので、困ったものです(汗)・・まるで昔の楳図かずおさんの「ぐわし!」のような攣り方で、指が伸びなくなるから焦ります(笑)

構造としては先に1930年から製産していた「Elmar 9cm/f4 (L39)」と同じヘリコイドオスメスの条ネジ山終端での詰まった停止手法で製品設計していると予想してバラしたところ、何と別の手法を採り入れており・・だとすれば、どうして「Elmar 9cm/f4 (L39)」のほうの製品設計を改善しなかったのか「???」です(汗)

このモデルも鏡胴は「前部/後部」の二分割方式を採っていますが、鏡胴「後部」のヘリコイド群だけはまるで構造が違っていて、今回理解するのに時間を要した感じです(汗)

然しそれにしても20枚もの絞り羽根が並ぶと、中央の白紙の幅を優に超えてしまったと言う、今までにない枚数だったり・・です(汗)

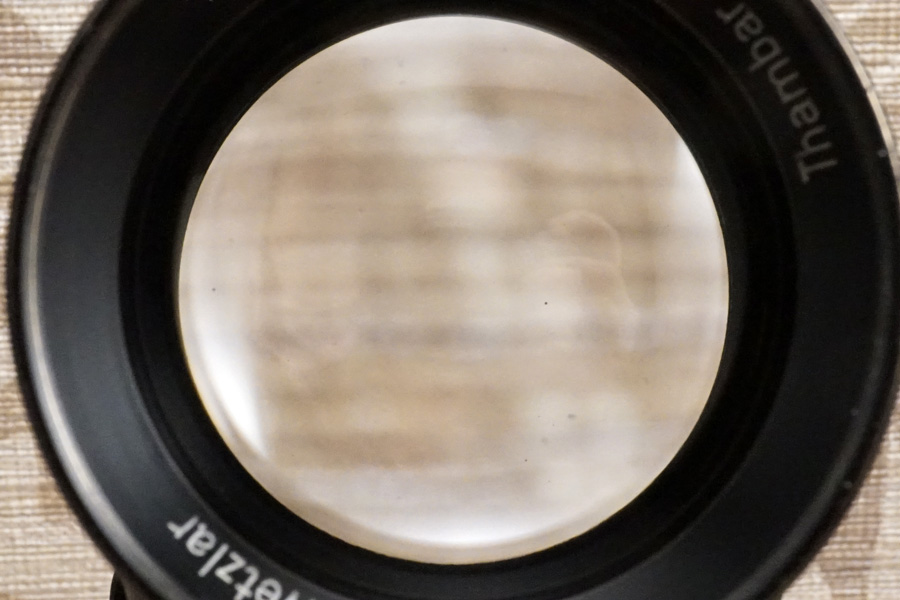

↑当初バラした直後に取り出した光学系の中から、第2群の2枚貼り合わせレンズを拡大撮影しています・・前玉側の方向の凹面を上に向けています。光学ガラスレンズのコバ端に、浮きがポツポツと白く相当な数で現れているのが分かりますが、裏面側のコバ端も剥がれが酷いようです(汗)

↑当初バラした直後に取り出した光学系の中から、第2群の2枚貼り合わせレンズを拡大撮影しています・・前玉側の方向の凹面を上に向けています。光学ガラスレンズのコバ端に、浮きがポツポツと白く相当な数で現れているのが分かりますが、裏面側のコバ端も剥がれが酷いようです(汗)

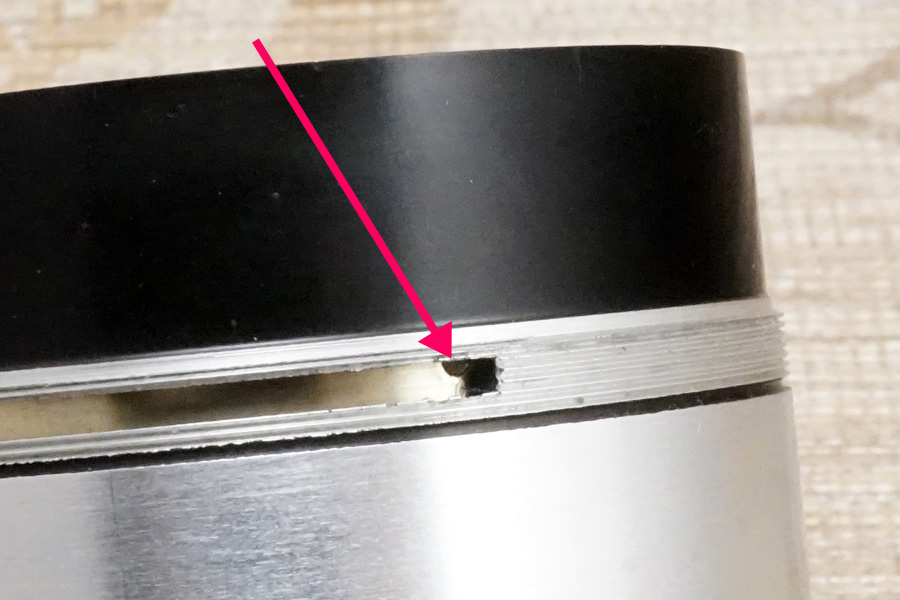

↑ヒックリ返して裏面側 (つまり絞りユニット側方向の凹み面) を上に向けて拡大撮影していますが、気がついたら、この第2群を外す際に指が触れていた為に、赤色矢印で指し示している箇所の「反射防止黒色塗料」が剥がれ落ちていたことが分かりました(汗)

↑ヒックリ返して裏面側 (つまり絞りユニット側方向の凹み面) を上に向けて拡大撮影していますが、気がついたら、この第2群を外す際に指が触れていた為に、赤色矢印で指し示している箇所の「反射防止黒色塗料」が剥がれ落ちていたことが分かりました(汗)

さらにさらに、何と当初バラす前時点に実写確認したRICOH製GXRのミラーレスカメラのマウント内部にまで、ポツポツと黒っぽい粉末と言うか、微細な欠片が複数落ちているではありませんか!(驚)

・・これは堪ったものではありませんッ!!!(泣)

だから過去メンテナンス時の「反射防止黒色塗料」は大キライなのですッ!!!(怖)・・撮像素子面の保護ガラスの清掃など、マジッで神経使います!(涙)

もっと言うなら、こうやって剥がれ落ちていくなら、経年の中で光学系内、或いは絞りユニット内部に破片が落ちていることは容易に妄想できるワケで、いったいどうしてこういう事実に対して皆さんは外見にこだわり「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」を擁護し続けるのか、当方にはまるで理解できません!(涙)

・・マジッで分かりませんッ!!!(汗)

当方ではオールドレンズ内外の「反射防止黒色塗料」は、溶剤で溶けて除去できる場合完全除去してしまいます。その後オーバーホール工程の中で、必要最低限につき当方にて再着色 (有償) しますので、この作業工程にご納得頂けない方は、ゼッタイに当方宛てオーバーホール/修理ご依頼されぬよう、くれぐれもお願い申し上げます。

ご賛同頂けない方には、是非とも一般のプロのカメラ店様や修理専門会社様宛てに整備依頼されることが最善策/ベストですから、当方はまるで不適切であり、不適格者なのでヨロシクお願い申し上げます。 そのような方からご依頼を受けてもご辞退申し上げます。

↑ここからは当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒 (アルミ合金製) ですが、実はこの頃のライカ製オールドレンズの多くのモデルで、このアルミ合金材削り出しの旋盤加工に技術的な課題を抱えており、それはまさに戦後すくの日本のオールドレンズ製品についても同じことが指摘でき、凡そ旋盤機の研削能力の問題ではないかと考えています。

↑ここからは当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒 (アルミ合金製) ですが、実はこの頃のライカ製オールドレンズの多くのモデルで、このアルミ合金材削り出しの旋盤加工に技術的な課題を抱えており、それはまさに戦後すくの日本のオールドレンズ製品についても同じことが指摘でき、凡そ旋盤機の研削能力の問題ではないかと考えています。

逆に言うなら「だからこそ」ですが、当方の手により『磨き研磨』特に今回のモデルで言えばこの鏡筒の「内壁の平滑研磨」こそが、今回のオーバーホール/修理ご依頼内容の一つであった「絞り環操作時の硬さ/トルクムラ/違和感」の改善に直結します(汗)

「鏡筒内壁の平滑研磨」は、全てのオールドレンズに共通の話では決してなく、あくまでも構造面、或いは製品設計面から捉えて必要な場合に限りに処置すべき事案です。従って先ずは構造検討が必須とも言えます (既に過去に整備実績があれば事前に把握できている事柄ですが)(汗)

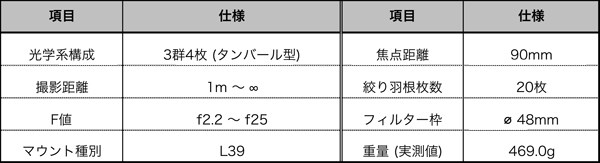

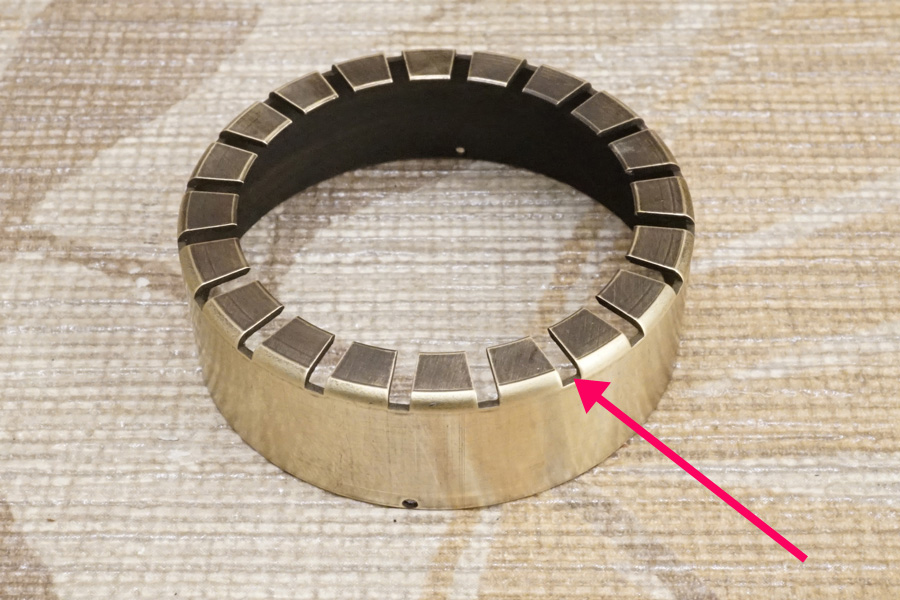

↑鏡筒最深部にセットされる「絞りユニット」の構成パーツで「開閉環 (㊧)」と「位置決め環 (㊨)」です。黄銅材で作られているパーツですが、取り出した時はやはり「焦げ茶色」に経年劣化進行に伴い酸化/腐食/錆びしている状況だった為、当方の手により『磨き研磨』を施して上の写真のようになりました。

↑鏡筒最深部にセットされる「絞りユニット」の構成パーツで「開閉環 (㊧)」と「位置決め環 (㊨)」です。黄銅材で作られているパーツですが、取り出した時はやはり「焦げ茶色」に経年劣化進行に伴い酸化/腐食/錆びしている状況だった為、当方の手により『磨き研磨』を施して上の写真のようになりました。

これは決してピッカピカにする目的で処置している作業ではなくて、前述のとおり「鏡筒内壁は平滑研磨の必要がある」構造だったからであり、特に「開閉環 (㊧)」の側面部分も同じように「平滑研磨」を施して仕上げています。

要は鏡筒の内壁とダイレクトに接触して回転しているのが上の写真「開閉環 (㊧)」と言えます。

従って今回のオーバーホール/修理ご依頼内容の一つ「絞り環操作時の硬さ/トルクムラ/違和感」の原因には、その経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びの影響があったとも指摘できるワケですね(汗)

ちなみに「位置決め環 (㊨)」まで「平滑研磨」しているのは、この上に20枚もの絞り羽根が乗っかるからですが、実は別の要素をチェックしたく磨き上げていたりします(笑)

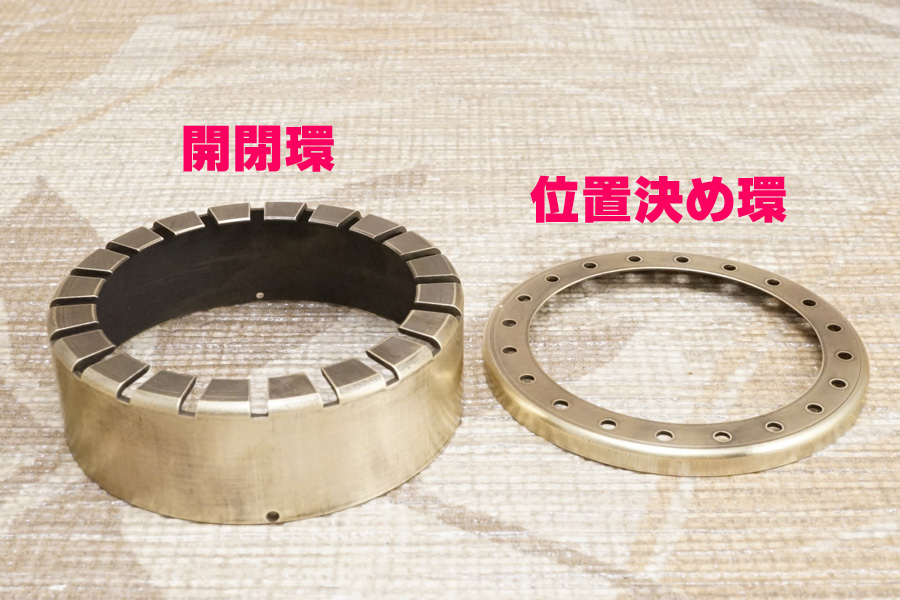

↑「開閉環」を拡大撮影していますが、写真下側が絞り羽根の方向にあたり、赤色矢印で指し示している箇所に用意されている両サイドの2箇所の穴に、実は絞り環との連結ネジが刺さって連動することで、絞り羽根の開閉動作が適う仕組みです。

↑「開閉環」を拡大撮影していますが、写真下側が絞り羽根の方向にあたり、赤色矢印で指し示している箇所に用意されている両サイドの2箇所の穴に、実は絞り環との連結ネジが刺さって連動することで、絞り羽根の開閉動作が適う仕組みです。

従ってこの写真だけでピ~ンと来ないと整備者としては失格ですが(笑)、赤色矢印の位置で絞り環と連結するのであれば、このような深さの中で、この側面の経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びにより発生した抵抗/負荷/摩擦が、大きな絞り環操作時のトルク感や重さ/抵抗感へと繋がる因果に含まれることは、誰が見ても理解できると思うのですが (何一つ難しい構造面の話をしていないのです)、それなのに、過去メンテナンス時の整備者は、この「開閉環と鏡筒の内壁を磨こうとしない」ワケで、それでいて絞り環にグリースを塗ったところでどの程度改善の余地があるのか、まるで考えておらず、もちろん試してもいません(笑)

・・こういうのを指して「整備」と言えるのでしょうか???(笑)

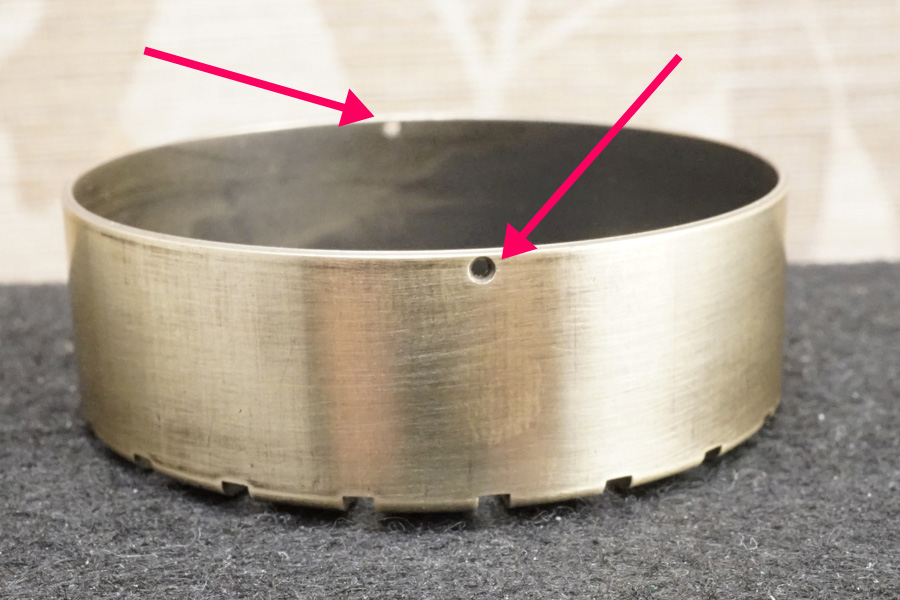

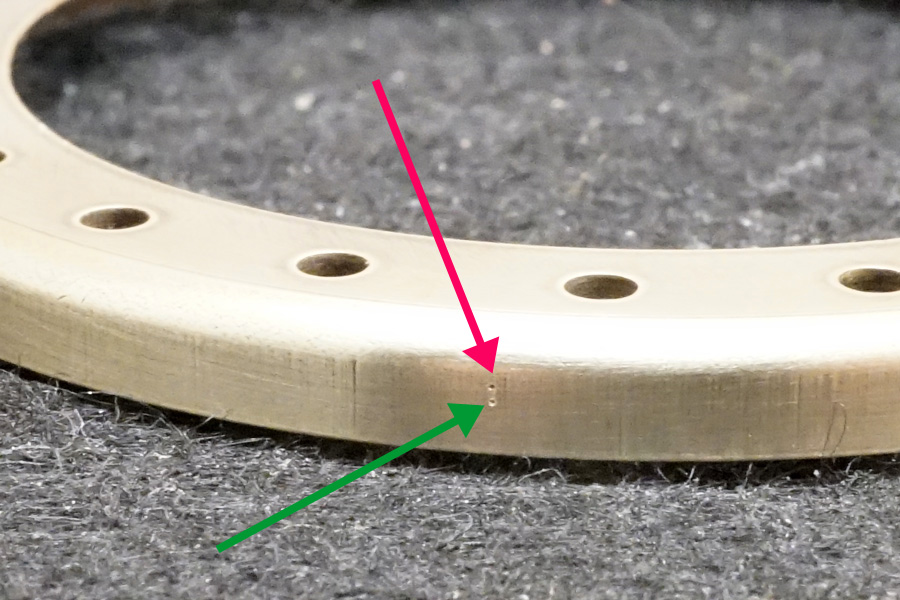

↑同じように「位置決め環」を拡大撮影していますが、ここでの問題点は赤色矢印で指し示している箇所です(汗)

↑同じように「位置決め環」を拡大撮影していますが、ここでの問題点は赤色矢印で指し示している箇所です(汗)

↑さらにその箇所を拡大撮影しました。お分かりだと思いますが、上下に2つの「イモネジ締め付け痕」が残っているものの、赤色矢印が製産時点を表すのか、グリーン色の矢印のほうなのかが分かりません。

↑さらにその箇所を拡大撮影しました。お分かりだと思いますが、上下に2つの「イモネジ締め付け痕」が残っているものの、赤色矢印が製産時点を表すのか、グリーン色の矢印のほうなのかが分かりません。

状家での高低差は凡そ0.4㎜ほどですが、絞り羽根の厚みに対するこの差が、もしも圧として加えられ続けていたのだとすれば、それは特に「絞り羽根が最も重なり合う、最小絞り値の時に抵抗/負荷/摩擦が増大していた」ことに繋がります(汗)

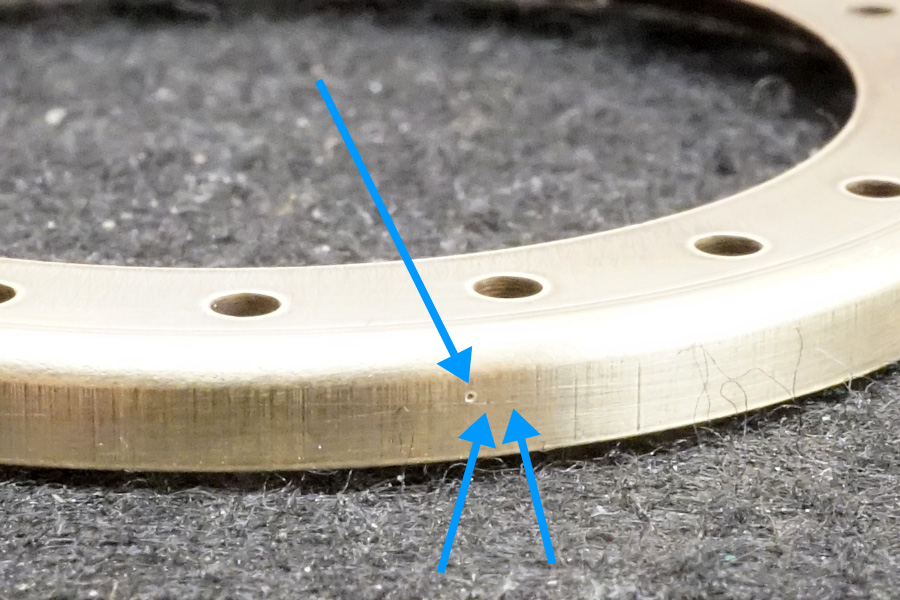

↑今度は反対側に残る「イモネジ締め付け痕」を、やはり拡大撮影しています。この「位置決め環」は鏡筒の側面から両サイドに1本ずつ「イモネジ」による締め付けで固定されますから、上のブルー色の矢印のようにポツポツと水平方向で位置がズレることはあり得ません(汗)

↑今度は反対側に残る「イモネジ締め付け痕」を、やはり拡大撮影しています。この「位置決め環」は鏡筒の側面から両サイドに1本ずつ「イモネジ」による締め付けで固定されますから、上のブルー色の矢印のようにポツポツと水平方向で位置がズレることはあり得ません(汗)

このような事実から見えてきた過去メンテナンス時の整備者による不始末は「位置決め環を適切な位置に固定せずに、僅かに閉じすぎた位置で (水平方向での固定位置ズレ/おそらく上の写真の真ん中の小さな締め付け痕) 且つ最小絞り値に近づくに従い、絞り羽根に対する圧が増していた (一つ前の赤色矢印の位置) 」固定だったことが浮かんできました(汗)・・但し、もちろんそれを確認する方法はないので (どの位置で締め付けられていたのかは、事前に判明していなかった分、確認のしようがない)、最終的には判定できていません(汗)

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

↑上の写真は20枚の絞り羽根を1枚ずつ入れ込んでいる途中での撮影です。既に20枚を重ね合わせ終わっていますが、実は20枚のうち、14枚目を入れ込むと必ずその直前に入れ込んでいた数枚が外れてズレてしまいます・・すると次の15枚目〜20枚目が入れられなくなり、またヒックリ返してバラしてから「最初ッからヤリ直し」を延々と1時間半も続けていた始末です(汗)

↑上の写真は20枚の絞り羽根を1枚ずつ入れ込んでいる途中での撮影です。既に20枚を重ね合わせ終わっていますが、実は20枚のうち、14枚目を入れ込むと必ずその直前に入れ込んでいた数枚が外れてズレてしまいます・・すると次の15枚目〜20枚目が入れられなくなり、またヒックリ返してバラしてから「最初ッからヤリ直し」を延々と1時間半も続けていた始末です(汗)

・・その理由がちゃんとあります。

上の写真赤色矢印で指し示している箇所に、絞り羽根の「開閉キー」が見えていますが、実はご覧のとおり「鏡筒の内壁の内径が僅かに小さくなっていて、組み込んだ絞り羽根 (の開閉キー) は、その奥のほうに押しやられていく」結果、上の写真のとおり重ねて入れ込もうとした時「開閉キーの突出量の分が内壁に当たってしまい、差し込めなくなる」ので、そもそもこの裏側に飛び出ている「位置決めキー」を「位置決めキー用の穴」に入れられないのです(汗)

つまり絞り羽根を入れ込む際には「この絞り羽根の表裏面に突出しているキーの、長さの2倍分の空間が必要になる」原理です・・然し当然ながら「位置決めキー」が穴にちゃんと刺さってしまえば、上の写真のようにキレイに重なり合って並んでくれるのです(泣)

問題になるのは「絞り羽根を重ねて入れ込んでいる時だけ」と言う話を申し上げているワケで、全く以て整備者泣かせな製品設計です(涙)

実はこの製品設計にもちゃんと理由があり、特にこのような20枚もの枚数の絞り羽根が重なり合っていくと「最小絞り値に重なり合った時の、金属材の表面張力の原理」から、重なり合っていく絞り羽根は、互いに上方向に膨れていく現象が発生します。

このように内壁を僅かに小さく研削してきた理由は、その最小絞り値側に絞り羽根が閉じていった時に「位置決めキー側が勝手に外れないよう仕向ける為に、内径差で抑え込む製品設計」なのです(泣)

その根拠が次の写真になります。

↑一つ前の写真の上から被さる「開閉環」ですが、赤色矢印で指し示している箇所のように、絞り羽根の「開閉キー」がスライドしていく切り欠き/スリット/溝は「開閉環の側壁の曲がり部分から研削がスタートしている」がゆえに、一つ前の写真のように「開閉キーが奥のほうに追いやられていても、ちゃんと開閉環側が開閉キーを保持し続けられるよう製品設計されている」と言う、配慮なのが理解できるのです。

↑一つ前の写真の上から被さる「開閉環」ですが、赤色矢印で指し示している箇所のように、絞り羽根の「開閉キー」がスライドしていく切り欠き/スリット/溝は「開閉環の側壁の曲がり部分から研削がスタートしている」がゆえに、一つ前の写真のように「開閉キーが奥のほうに追いやられていても、ちゃんと開閉環側が開閉キーを保持し続けられるよう製品設計されている」と言う、配慮なのが理解できるのです。

これはまさに前のほうで解説した「最小絞り値に近づくに従い、絞り羽根が上方向に膨れ上がる現象は、物理的に防げない為、その対策として製品設計している」ことを表しているのです(汗)

従って、上に示した「開閉環」の側壁には/側面には、絞り環の操作時に回転するチカラが発生するワケですから、その時に抵抗/負荷/摩擦を増大しないよう「平滑研磨しておく」必要があると・・申し上げているのですッ!(笑)

こういうのが「観察と考察」の中から「原理原則」に照らし合わせた時、自ずと導き出される「本来在るべき姿」として「製産時点」なのだと、恣意的に捉えるべきとの結論に到達した当方の根拠でもあります。

そしてその根拠は今までの14年間で、凡そ仕上げてきた3,515本のオールドレンズの個体で、凡そ間違っていたことは「一度たりともありません!」と明言できるからこそ (実際にそれが真実だから)、個体別の追求に当方自身の「納得」として結論づけできているワケです(笑)

・・このような整備手法を、当方では『論理的整備手法』と呼んでいます(笑)

↑「開閉環」を適切な位置で被せ終わりました。このように「開閉キー」が「開閉環」の切り欠き/スリット/溝にハマっているのは、実はこれら絞り羽根の裏側に飛び出ている「位置決めキーもちゃんと位置決めキー用の穴にハマっているから、開閉環を被せられている」との、全ての道理がとおり辻褄に整合性が執れているからこそ、上の写真が撮影できているのです(笑)

↑「開閉環」を適切な位置で被せ終わりました。このように「開閉キー」が「開閉環」の切り欠き/スリット/溝にハマっているのは、実はこれら絞り羽根の裏側に飛び出ている「位置決めキーもちゃんと位置決めキー用の穴にハマっているから、開閉環を被せられている」との、全ての道理がとおり辻褄に整合性が執れているからこそ、上の写真が撮影できているのです(笑)

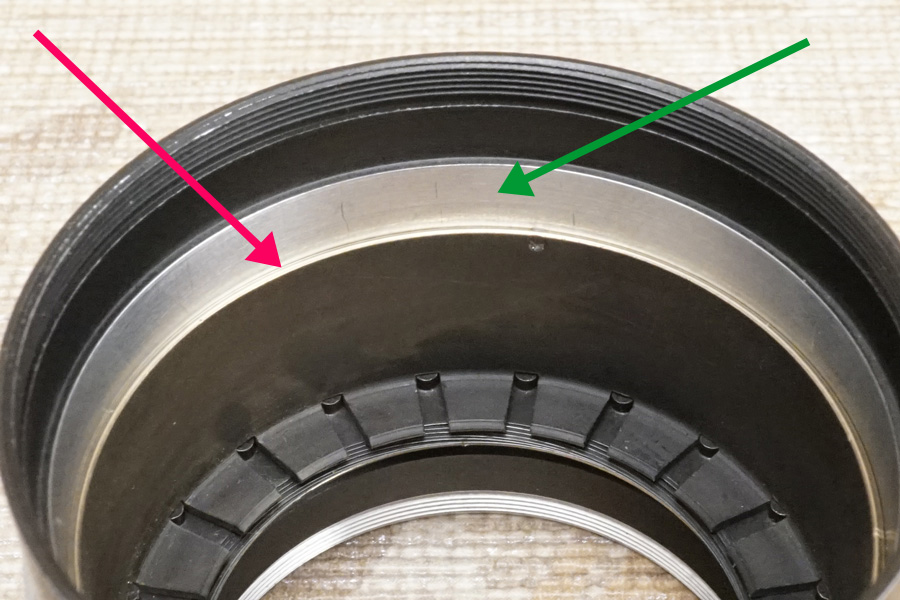

なおグリーン色の矢印で指し示している箇所の鏡筒内壁は「平滑研磨」が必要ですが、実はそれと同じように赤色矢印で指し示している箇所の「開閉環のフチ部分」にも「平滑研磨」が必須なのです(汗)

このような処置が求められるのは全てのオールドレンズに該当する話ではなく、特定のモデルだけに限定される製品設計から来る構造面での内容です。

従って、オールドレンズをバラして組み立てられる整備者と言うのは、こういう部分にも注意を怠らずに、シッカリとオールドレンズの内部を構成している各パーツを見ていく/チェックしていく姿勢が求められるのです(笑)

現状、上の写真の状態ではこれら絞り羽根の開閉動作に抵抗/負荷/摩擦などは一切生じておらず、大変スムーズに滑らかに、20枚全ての絞り羽根が一斉動作するのを確認済です。

↑上の写真は光学系の一部を並べて撮っています。「光学系前群格納環 (㊧)」と光学系第2群の2枚貼り合わせレンズ (黄銅材にモールド一体成型) ㊨です。

↑上の写真は光学系の一部を並べて撮っています。「光学系前群格納環 (㊧)」と光学系第2群の2枚貼り合わせレンズ (黄銅材にモールド一体成型) ㊨です。

すると赤色矢印で指し示している箇所には、過去メンテナンス時の整備者による「反射防止黒色塗料」着色が施されておらず「製産時点を示す微細な凹凸を伴うマットな黒色梨地メッキ加工」が確認できました・・これは溶剤を使って難度擦っても一切溶けないからです (つまりメッキ加工なので溶剤だけでは剥がれ落ちない)。

このように製産時点に黒色のメッキ加工をちゃんと配慮して施している場合があるワケですから、これこそが「光学設計の指示」があって、製産時点にメッキを被せたと明言できる内容なのではないでしょうか???・・当方は至極そのように考えますね!(笑)

また逆に、グリーン色の矢印の箇所には執拗に過去メンテナンス時の整備者の手による「反射防止黒色塗料」が厚塗されており、おそらくプライマーを使った本格的なプロの塗装ではないかと見ていますが、結局溶剤に解けてご覧のように剥がれ落ちています(汗)

これは冒頭で写真掲載しましたが、この第2群の2枚貼り合わせレンズのコバ端に、ポツポツと白くコバ端着色の浮きが目立つので、もう一度「反射防止黒色塗料」を塗り直そうと考えて、溶剤で落とし始めたところ「反射防止黒色塗料の下から黄銅材が現れた」結果、黄銅材の格納筒によるモールド一体成型だと判明した次第です(汗)

そして問題だったのはブルー色の矢印のほうで(汗)、実はこの場所にも過去メンテナンス時の整備者の手により「反射防止黒色塗料」が厚塗されていましたが、この場所は「開閉環のフチが接触することがある場所」なので、金属表層面は「平滑研磨」されているのです(汗)

それを何でもかんでも「反射防止黒色塗料」を塗りまくるものだから、結局絞り羽根が最小絞り値側方向に近づくに従い膨れ上がった時に、このブルー色の矢印の箇所が接触してしまい、塗膜の厚み分で抵抗/負荷/摩擦を増大させていたことが掴めています(泣)

↑ 光学系第1群前玉に光学清掃を施し組み込んでから、第2群のモールド一体成型をネジ込んで「光学系前群を完成させた」ところです。

↑ 光学系第1群前玉に光学清掃を施し組み込んでから、第2群のモールド一体成型をネジ込んで「光学系前群を完成させた」ところです。

するとブルー色の矢印で指し示している箇所を観れば一目瞭然ですが、前述のとおり「開閉環のフチが当たって擦れていた擦れ痕が、確かに残っている」ことから、そもそも前のほうで解説した「位置決め環のイモネジ締め付け位置をミスっていた」影響が、結果的にこのような擦れ痕になって現れ、それが今回のオーバーホール/修理ご依頼内容の一つであった「絞り環操作が硬い/トルクムラ/違和感」に繋がっていた要因に含まれていたと推察できるのです(汗)

・・このように道理と道理で鬩ぎ合うからこその『論理的整備手法』なのです(汗)

↑なかなかに大変な作業になってしまいましたが(汗)、ようやく鏡筒への絞りユニット組み込みが完了しました(汗)

↑なかなかに大変な作業になってしまいましたが(汗)、ようやく鏡筒への絞りユニット組み込みが完了しました(汗)

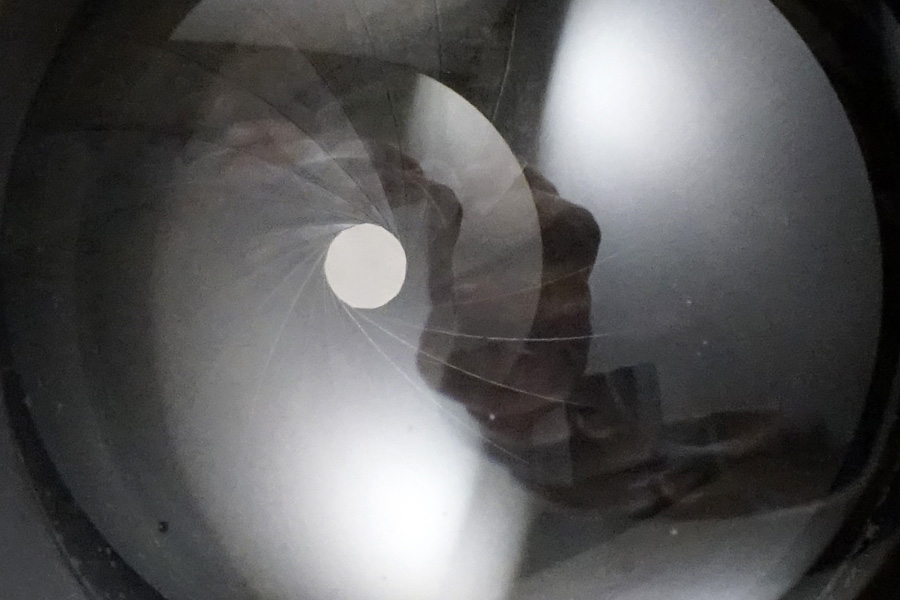

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました (写真上方向が、前玉の露出面側方向の向き) 。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました (写真上方向が、前玉の露出面側方向の向き) 。

然し、実は鏡筒最深部にセットした絞りユニット、特に「開閉環」はいまだ固定されていないので、このままこの鏡筒をヒックリ返せば、外れて絞り羽根が再びバラけてしまいます(怖)

赤色矢印で指し示している箇所には「開閉環」が入っているのが分かります。またブルー色の矢印で指し示している箇所には、その「開閉環」の両サイドに用意されている小さなネジ穴2箇所のうちの1つが見えていますね。

そしてグリーン色の矢印で指し示している箇所のネジ山が「絞り環用のネジ山」です。

↑その鏡筒の外壁に用意されている切り欠き/スリット/溝の内部を覗き込んで、実際に絞りユニット内向性パーツの一つ「開閉環」の上部に用意されている「両サイドの2つのネジ穴のうちの1つ」を赤色矢印で指し示しています。

↑その鏡筒の外壁に用意されている切り欠き/スリット/溝の内部を覗き込んで、実際に絞りユニット内向性パーツの一つ「開閉環」の上部に用意されている「両サイドの2つのネジ穴のうちの1つ」を赤色矢印で指し示しています。

ところが上の写真の位置は「絞り羽根が最小絞り値まで閉じきった時の限界位置」なので、前述してきた「金属材が重なり合った時の金属張力の原理」から、ご覧のようにネジ穴は勝手に上のほうにズレてしまっています(笑)

逆に言うなら、このようにズレるチカラこそが「最小絞り値の時に絞り環操作が硬くなっていく理由であり、物理的原理なのだ」と口を酸っぱくして述べています!(汗)

それを知らずにオールドレンズを組み立てているプロの整備者が、圧倒的に多いことを、是非とも皆様も知るべきだと思いますね(笑)

・・こういう物理的原理を知らずに、どうして金属相手の仕事ができるのでしょうか???(笑)

↑このモデルの組み立て手順は、バラした時の逆手順で組み立てようとすると上手く進みません(汗) ここで先に絞り指標値環をセットして固定します。

↑このモデルの組み立て手順は、バラした時の逆手順で組み立てようとすると上手く進みません(汗) ここで先に絞り指標値環をセットして固定します。

↑絞り環をネジ込んだところです。撮影した時の角度をミスってしまい、鏡筒内部の開閉環の上部に用意されている、両サイドのネジ穴と連結する締付ネジを撮影し損ないました(汗)・・仕方ないので、その位置を赤色矢印で指し示しています(泣)

↑絞り環をネジ込んだところです。撮影した時の角度をミスってしまい、鏡筒内部の開閉環の上部に用意されている、両サイドのネジ穴と連結する締付ネジを撮影し損ないました(汗)・・仕方ないので、その位置を赤色矢印で指し示しています(泣)

内側から指し示している箇所には「開閉環上部のネジ穴2箇所」があり、絞り環の横方向から指し示しているのが締付ネジの場所です(汗)

最近、こういう「ちゃんと撮影したつもり」になっていることが多くなり、困ったものです(恥)

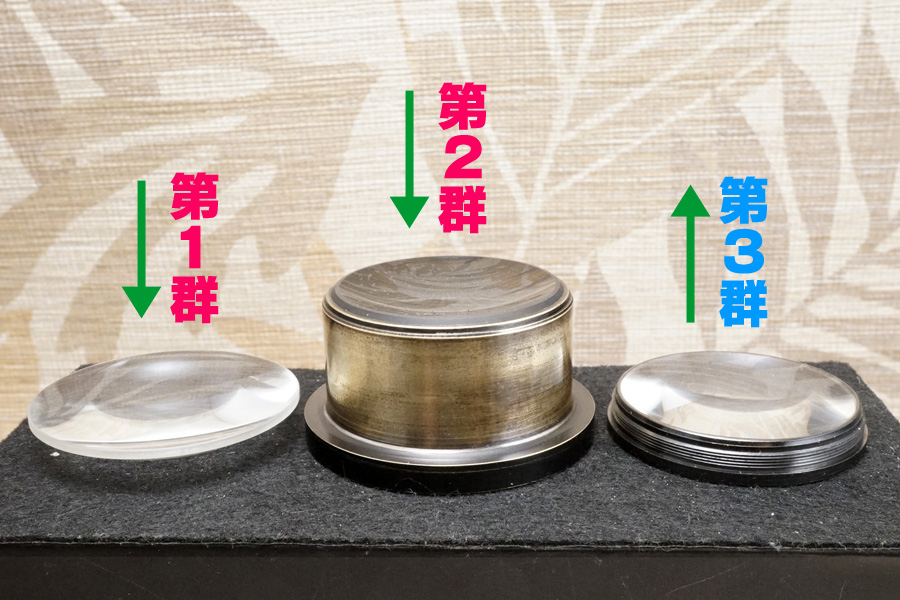

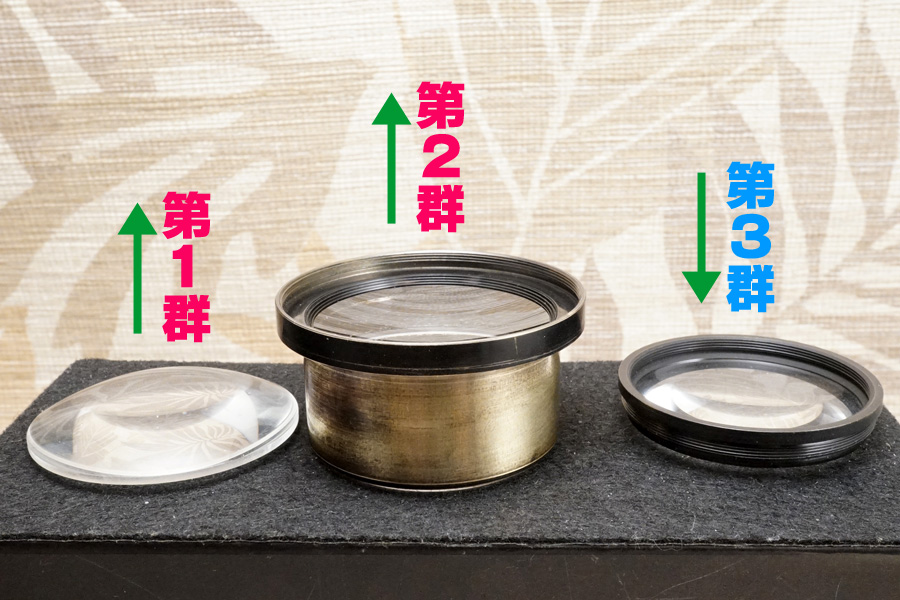

↑このモデルから取り出した光学系を順番に並べて撮影しています。光学系前群側を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味していますから、光学系後群は絞りユニットを堺にして向きが反転する為、グリーン色の矢印の向きも反転しています(笑)

↑このモデルから取り出した光学系を順番に並べて撮影しています。光学系前群側を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味していますから、光学系後群は絞りユニットを堺にして向きが反転する為、グリーン色の矢印の向きも反転しています(笑)

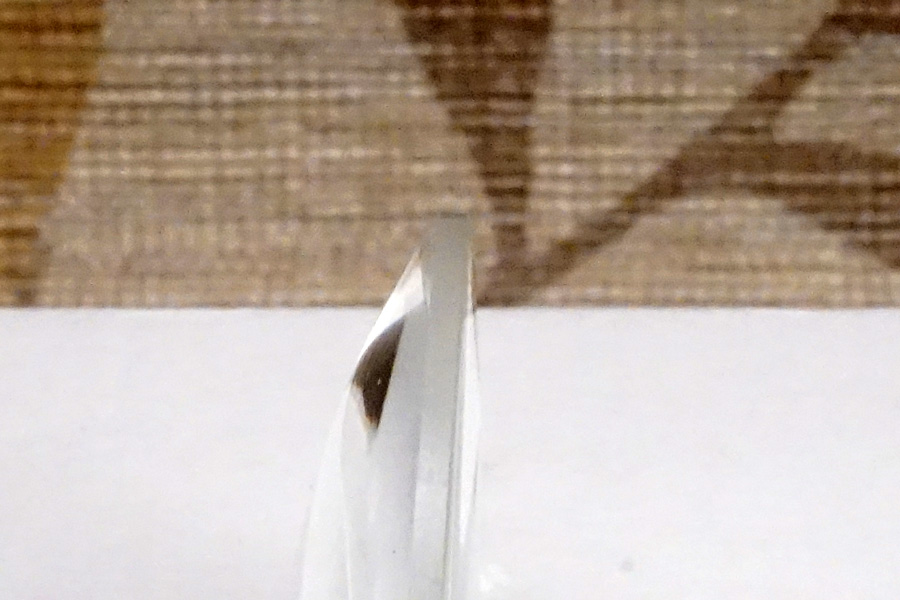

↑光学系第1群の前玉を横方向から撮影しましたが、上手く撮れませんでした(恥)・・これは特にコバ端のカタチがネット上に載っている光学系構成図とはaがつていたことの『証拠』として撮影しており、さらに、この前玉の両凸レンズも「裏面側の曲率はほぼ平坦に近い緩やかな曲率」であって、この点もネット上の掲載光学系構成図 (特にwikiなど) と異なっている要素を示す為に撮影しました(汗)

↑光学系第1群の前玉を横方向から撮影しましたが、上手く撮れませんでした(恥)・・これは特にコバ端のカタチがネット上に載っている光学系構成図とはaがつていたことの『証拠』として撮影しており、さらに、この前玉の両凸レンズも「裏面側の曲率はほぼ平坦に近い緩やかな曲率」であって、この点もネット上の掲載光学系構成図 (特にwikiなど) と異なっている要素を示す為に撮影しました(汗)

↑光学系第2群の2枚貼り合わせレンズのコバ端も同じようにカタチが異なっています (赤色矢印の位置から斜めに研削が始まっている/その上に黄銅材がモールド一体成型で被さっている)。

↑光学系第2群の2枚貼り合わせレンズのコバ端も同じようにカタチが異なっています (赤色矢印の位置から斜めに研削が始まっている/その上に黄銅材がモールド一体成型で被さっている)。

↑第3群の絞りユニット側方向の曲率を撮影しましたが、実はデジタルノギスを使って計測すると、この裏面側の突出量が「2.75㎜」であったのに対し、露出面側は「2.53㎜」と僅かに曲率が少ないことが判明しました。

↑第3群の絞りユニット側方向の曲率を撮影しましたが、実はデジタルノギスを使って計測すると、この裏面側の突出量が「2.75㎜」であったのに対し、露出面側は「2.53㎜」と僅かに曲率が少ないことが判明しました。

つまり両凸レンズにしても、内側に向かって突出量が多かったことがわかったと言う内容です(汗)

また当初バラした直後には、このコバ端にも過去メンテナンス時の整備者の手による「反射防止黒色塗料」が着色されていて、明らかに光路長を逸脱する塗膜の厚みだったので完全除去しています(汗)

結果、この光学ガラスレンズ面の「内側まで凡そ3㎜弱ほど入り込んでいた反射防止黒色塗料も完全除去」しています(汗)・・いったいどうして3㎜も幅をもたせて、内側までイメージサークルを狭くする必要があるのでしょうか???(汗)

↑光学系前後群を鏡筒にセットして、ようやくですが「開閉環が固定できた」ので、これ以降はヒックリ返そうが何をしようが絞り羽根は外れません(泣)

↑光学系前後群を鏡筒にセットして、ようやくですが「開閉環が固定できた」ので、これ以降はヒックリ返そうが何をしようが絞り羽根は外れません(泣)

ご覧のようにノンコートなのが一目瞭然ですが、実はオーバーホール/修理ご依頼内容の一つに入っていた「全面に渡るクモリを除去してほしい」と言うご指示に挑戦しました!(泣)

確かに全面に渡る薄いクモリを生じているのを確認しましたが、その原因は「前玉露出面側の白ヤケ」です(汗)

これは光学ガラスレンズのガラス質から経年劣化進行に伴い陽イオンが溶出していく結果、前玉の露出面表層面に「薄いクモリを帯びる」原理が、当方が不足解説にアップした『♦ オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』で判明しています(汗)

従って物理的な経緯が理解できたので、ご指示に従い今回のオーバーホール工程では「ガラセリウムを使った硝子研磨」を実施しています(汗)

と言っても「〇〇研磨」のように機械を使って長時間連続研磨ができる話ではなく(笑)「あくまでも当方自身の指を使って研磨するだけ」なので(笑)、その効果はたかが知れています(恥)

前玉の露出面側だけで「凡そ2時間弱」裏面側にも極僅かにクモリを生じている箇所があったので、そこと合わせて「2時間」キッチリと指でゴシゴシ、ゴシゴシヤラさせて頂きました!(泣)

最近、指が攣るようになってしまい、途中20分ほどの休憩時間を挟んでの作業になりますが、ひたすらにガラセリウムを流しつつ指でゴシゴシ、ゴシゴシヤリ続けますから、皆様も簡単に硝子研磨できると思ったら大間違いだとお話しておきます(泣)

・・結果、現状前玉のクモリはほぼ95%分で除去完了しています!(泣)

↑同じように、実は光学系第3群の後玉にも表裏面に薄いクモリが全面に渡り生じていました(涙)

↑同じように、実は光学系第3群の後玉にも表裏面に薄いクモリが全面に渡り生じていました(涙)

こちらは表裏面であり、且つこのように黄銅材の格納環にモールド一体成型なので「硝子研磨の作業中に、指の腹がフチ部分の限界に到達しない」為、前玉に比べてどうしてもクモリの除去量が低減します(泣)・・申し訳ございません!(泣)

こちらも「3時間半」と言う時間を費やして、ようやくクリアに戻りましたッ!(涙)・・さすがにもう指が2時間以内が限界で、途中に30分休憩を2回挟んだのにもかかわらず、作業をし始めるとすぐに指が攣るので、おそらくクセになってきているのではないかと思います(泣)

・・作業す身の上としては、真に困った話です(汗)

結果、オーバーホール/修理ご依頼内容の一つであった「クモリの除去」は、ほぼ95%以上の判定で完全除去できており、現成スカッとクリアに戻っています!(涙)

↑これて鏡胴「前部」の組立作業が完成したので、ここからはいよいよ鏡胴「後部」のヘリコイド群組立工程に移ります(汗)

↑これて鏡胴「前部」の組立作業が完成したので、ここからはいよいよ鏡胴「後部」のヘリコイド群組立工程に移ります(汗)

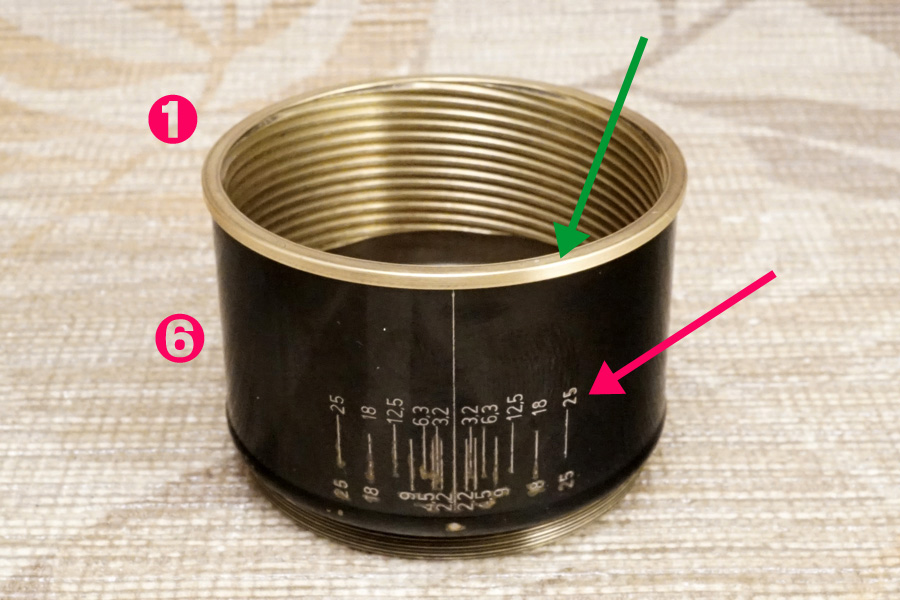

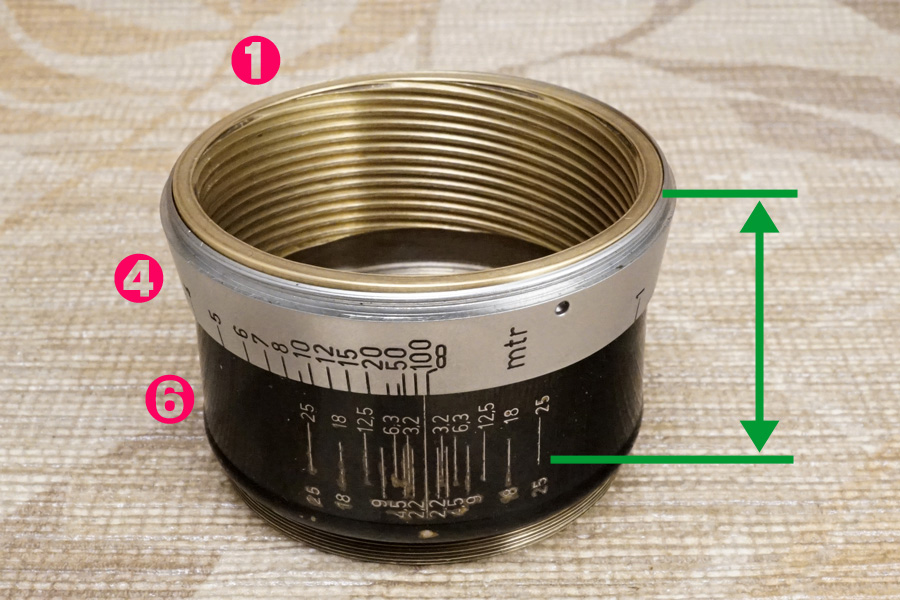

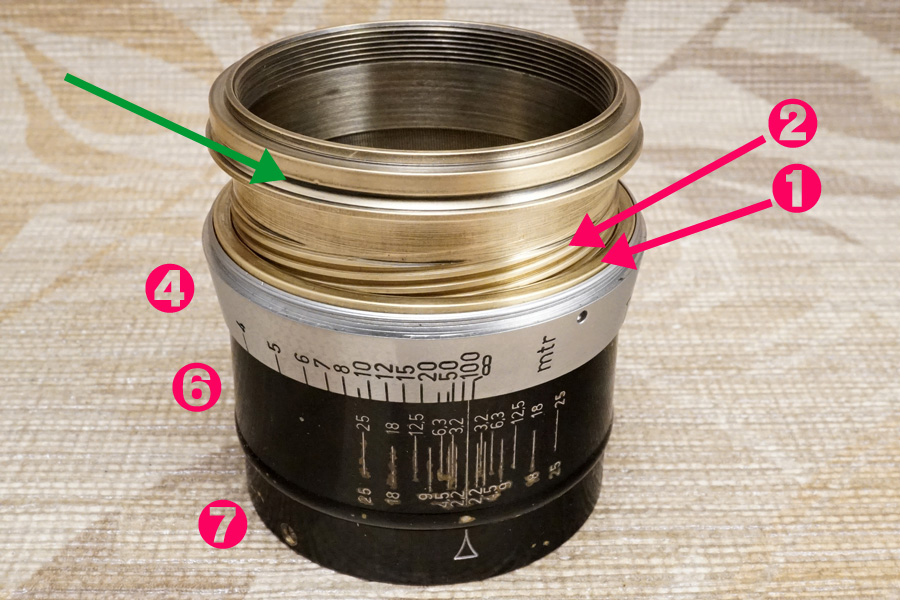

❶ ヘリコイド筒メス側 (真鍮材/ブラス材)

❷ ヘリコイドオス側 (真鍮材/ブラス材)

❸ 距離計連動ヘリコイド、兼直進キー筒 (真鍮材/ブラス材)

❹ 距離環用距離指標値環 (真鍮材/ブラス材)

❺ 距離環用ローレット (滑り止め)

❻ 指標値環 (黄銅材)

❼ マウント部基準「△」マーカー (黄銅材)

❽ 無限遠位置確定環 (黄銅材)

❾ マウント部 (真鍮材/ブラス材)

❿ 距離環用スペーサー/メクラ (黄銅材)

⓫ 遮光環 (黄銅材) x 4個

・・こんな感じです。

この鏡胴「後部」は、今までに扱ってきたライカ製オールドレンズの「L39マウント規格品」の構造とは少々異なっており、今回構造検討にだぶ時間を要した次第です(泣)・・それは構造自体は上に挙げた構成パーツ名で確定してしまうので問題ないのですが、構造から来る「組み立て手順」と「微調整の手法とその範囲の把握」の2つの要素について、相応の時間が必要になります(泣)

これを怠ると適切な組み上げに到達しませんし、何よりも適切な仕上がりにもなりません(泣)

・・非常に重要な作業の一つです!

↑❶ ヘリコイド筒オス側 (真鍮材/ブラス材) に❻の指標値環をセットしましたが、後からこの❻を組み込むことができません。

↑❶ ヘリコイド筒オス側 (真鍮材/ブラス材) に❻の指標値環をセットしましたが、後からこの❻を組み込むことができません。

さらに実はグリーン色の矢印で指し示している箇所の出っ張り/迫り出しがとても重要な目的と役目を持ち、このモデルの最短撮影距離側方向での「繰り出し限界」の意味を持つのです(汗)

但しそれは、この次に「❹ 距離環用距離指標値環 (真鍮材/ブラス材)」が被さって、その内側がここで引っかかることで「詰まって停止する理由が、こういう出っ張りで/迫り出しで、それに突き当たって止まるから」と、その原理がちゃんと存在することを述べているのです(汗)

その意味で、純粋な「ヘリコイドの条ネジ山終端での、オスメスの噛み合わせで停止する手法」に比べると、同じ詰まって停止するにもその鑑賞句と印象には大きな開きがある為、このモデルの製品設計のほうがより配慮した「カチンと突き当て停止する製品設計に当時なりに配慮している」ことが窺い知れるのです(汗)

なお赤色矢印で指し示している箇所が「銀象嵌」です(汗)

↑「❹ 距離環用距離指標値環 (真鍮材/ブラス材)」を仮ですが、養生テープを使って仮止めしています。こんな感じに❶の外縁による出っ張り/突出で❹が止まる仕組みなのが分かると思います。この❹はは上の写真以上に上方向にスライドしないので (つまり下から差し込んで貫通しないので) この位置が最短撮影距離での突き当て停止位置を示していると「その構造と駆動原理を理解できる」ことを示しています。

↑「❹ 距離環用距離指標値環 (真鍮材/ブラス材)」を仮ですが、養生テープを使って仮止めしています。こんな感じに❶の外縁による出っ張り/突出で❹が止まる仕組みなのが分かると思います。この❹はは上の写真以上に上方向にスライドしないので (つまり下から差し込んで貫通しないので) この位置が最短撮影距離での突き当て停止位置を示していると「その構造と駆動原理を理解できる」ことを示しています。

結果上の写真グリーン色の矢印で囲っている範囲だけが「無限遠位置と最短撮影距離位置との距離環の繰り出し/収納領域」なのだと、ちゃんと物理的側面から誰に対しても明確に告知できるワケで、こういうのが当方にとっての『納得』になっているのだと、このブログで何度も何度も執拗に述べています(笑)

「本来在るべき姿」とは、このように道理と道理で鬩ぎ合いつつも、そこに物理的要素を噛み合わせてその整合性が成り立った時、初めて「こうあるべきだ!」が確定するのだと・・言っているのです!(笑)

・・当方がテキト〜に決めて納得しているワケではないので、誰一人覆すことができません!(笑)

それが物理的側面からの捉え方なのだと述べています・・今一度ご留意頂くべきですね、誰も覆せません!(笑)

↑❼のマウント部基準「△」マーカー (黄銅材)をセットしたところです。これで基準「△」マーカーが確定し、∞刻印の停止位置の目安が確保できたことになります。

↑❼のマウント部基準「△」マーカー (黄銅材)をセットしたところです。これで基準「△」マーカーが確定し、∞刻印の停止位置の目安が確保できたことになります。

↑❷ ヘリコイドオス側 (真鍮材/ブラス材) を無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で6箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑❷ ヘリコイドオス側 (真鍮材/ブラス材) を無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で6箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

グリーン色の矢印で指し示している箇所に用意されている「くの字型のクビレ」箇所に、距離環用ローレット (滑り止め) ❺ が被さり、イモネジで締め付け固定される製品設計なのが分かります。

↑一方こちらは❾ マウント部と❸ 距離計連動ヘリコイド、兼直進キー筒 (真鍮材/ブラス材) です。であり、グリーン色の矢印で指し示している箇所の長大な長さの切り欠き/スリット/溝部分を「直進キー」が上下動して行ったり来たりするので、鏡筒の繰り出し/収納が適う仕組みです。

↑一方こちらは❾ マウント部と❸ 距離計連動ヘリコイド、兼直進キー筒 (真鍮材/ブラス材) です。であり、グリーン色の矢印で指し示している箇所の長大な長さの切り欠き/スリット/溝部分を「直進キー」が上下動して行ったり来たりするので、鏡筒の繰り出し/収納が適う仕組みです。

従ってこのモデルの距離環操作で、今回のオーバーホール/修理ご依頼内容の一つでもあった「ヘリコイドのトルクが硬すぎる/重すぎる/トルクムラが多すぎる」点については、まさにここの部位の微調整にかかっていると指摘できるのです(汗)

なおブルー色の矢印で指し示している箇所に過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料」は、当方に手によって溶剤で溶かして完全除去しています。

非常に多くの皆さんが「L39マウント規格品の、距離計連動ヘリコイドの転輪が当たる場所の反射防止黒色塗料着色をサポートしている」事実に対して、当方的に申し上げるなら「ここに塗られている反射防止黒色塗料の塗膜が剥がれた時、その粉末は・・いったい何処に行くのか???」と問い正しているワケで、どうして皆さんはそれを気にしないのでしょうか???

フィルムカメラなら「フイルムに対して」或いは今ドキのデジタル一眼レフカメラ/ミラーレス一眼レフカメラならば「撮像素子面に対して」・・そのような塗膜の粉末や欠片は脅威にならないのですか???・・と問い詰めているのです!(怒)

どうして皆さんは、このような「反射防止黒色塗料」に頼った整備を好まれるのでしょうか???・・当方はまるで理解できていませんッ!(汗)

もっと言うなら「レンジファインダーカメラのマウント部内部で、転輪が接触すると分かっている場所に、どうして反射防止黒色塗料の着色が欲しいのですか???」と・・皆さんに対して問い詰めているのです!!!(怒)

確かにそのような「反射防止黒色塗料」の着色を行っているのは整備者ですが、そもそもプロのカメラ店様や修理専門会社様宛てに整備依頼する時に「不必要な反射防止黒色塗料は塗らないで下さい」と一言、念押ししないからこういうことが延々と続いています!(涙)

当方なんか、何度もα7IIの撮像素子面に黒っぽい粉末が張り付いてしまい、戦々恐々で撮像素子清掃している始末です!(怖)

・・メチャクチャありがた迷惑な話でしたかありませんッ!!!(怒)

どうしてそんなことが皆さんは好きなんですか??? マジッで分かりませんねぇ〜。

逆に言うなら、そんな転輪を介してレンジファインダーで二重像確認を仕向けてきた「ライカの設計概念の拙さ」が今も延々と続いているのだと、どうして誰一人声を挙げないのでしょうか???(怒)

もっと言うなら、ライカが先頭に立って、整備会社に通達を送付し「転輪が接触する距離計連動ヘリコイドの該当箇所には着色するな!」と言うべきなのです(涙)

・・そんくらい当方にとっては、差し迫っている眼の前の危機であって、看過できません!!!(怒)

↑鏡胴「後部」の組み上げがほぼ終わっていますが (残り距離環ローレットとスペーサーをセットするだけ)、赤色矢印で指し示している箇所の締付ネジは「❽ 無限遠位置確定環 (黄銅材)」の締め付け固定を意味し、一方グリーン色の矢印で指し示している箇所の締付ネジ (均等配置で3本) は、マウント部の締め付け固定ネジです。

↑鏡胴「後部」の組み上げがほぼ終わっていますが (残り距離環ローレットとスペーサーをセットするだけ)、赤色矢印で指し示している箇所の締付ネジは「❽ 無限遠位置確定環 (黄銅材)」の締め付け固定を意味し、一方グリーン色の矢印で指し示している箇所の締付ネジ (均等配置で3本) は、マウント部の締め付け固定ネジです。

さらにブルー色の矢印が指し示している箇所のように「距離環用ローレットの固定位置すら決まっているのが製産時点」なので、このモデルで∞刻印の位置がズレている個体が流通するハズがないのです!(笑)

・・もしもそう言う個体が流れていれば、それは過去メンテナンス時の整備者による「ごまかしの整備」としか言いようがありません(笑)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。オーバーホール/修理のご依頼内容であった以下の瑕疵についてご報告します。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。オーバーホール/修理のご依頼内容であった以下の瑕疵についてご報告します。

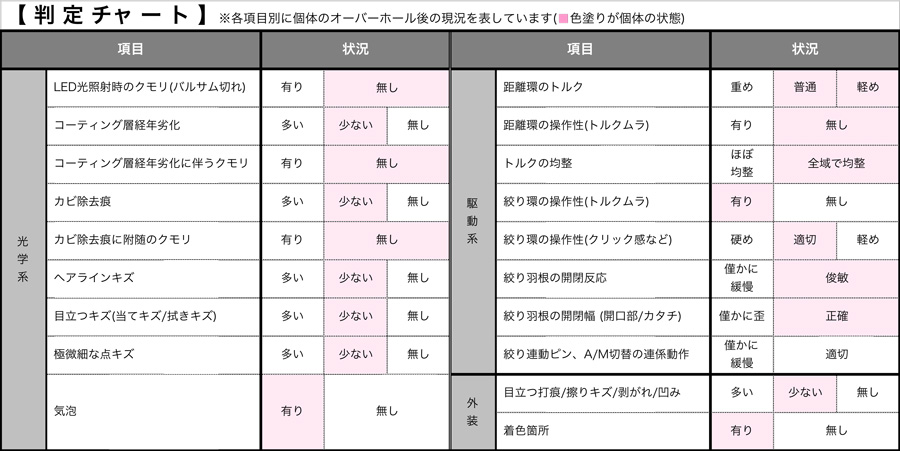

《ご依頼の内容》

❶ 光学系に薄いクモリがある

→ 順光目視する限り光学系内の薄いクモリは視認できず。但しLED光照射では一部に未だ薄くクモリが微かに残っている

❷ 絞り環操作時、f6.3→f2.2までザラつきや硬さ/違和感を感じる

→ 過去メンテナンス時の位置決め環の固定位置ミスにより、絞り環との連携ネジが僅かに曲がっている影響から、f2.6→f2.2間で僅かな抵抗が残っている

❸ 距離環を回すトルクがとても重い、僅かにトルクムラもある

→ 現状、無限遠位置、及び最短撮影距離位置、且つその間の全域で均整の執れた均一なトルク感で軽い操作性に仕上がっている

・・以上です。

❶について、ほぼ95%分は薄いクモリを完全除去できていますが、残り5%分は「ガラセリウムを使った硝子研磨」で当方の指の腹が届かなかった影響から、確実に磨ききれなかった特に光学ガラスレンズの外周付近の薄いクモリが残っている分です・・申し訳ございません。

❷について、絞り環にネジ込まれる連結ネジの1本が僅かに変形している為、その締め付け度合いによって絞り環を回す際のトルク感が変化しています。これは物理的に絞り環側のネジ山の摩耗なのか、開閉環側の摩耗なのか、或いは鏡筒の切り欠き/スリット/溝部分なのか、具体的な原因箇所を特定できない為、結論を出せていません・・申し訳ございません。

現状、当初バラす前時点の状況に比べると、大幅に操作性が改善されており、おそらく違和感には到底結びつかないレベルまでに至っていると当方では判定を下しています。

❸について、ご指摘の瑕疵内容は100%解消できており、瑕疵は残っていません。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。また一部には気泡が残っています。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。また一部には気泡が残っています。

◉ 気泡

光学硝子材精製時に、適正な高温度帯に一定時間到達し続け維持していたことを示す「証」と捉えていたので、当時の光学メーカーは正常品として「気泡」を含む個体を出荷していました (写真に影響なし)。

但し、中望遠レンズ以上の焦点距離などのモデルの場合、大きく出現した玉ボケの内側にそれら「気泡」の影がポツポツと写り込む懸念は高くなります。

↑20枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

↑20枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

絞り環操作は前述のとおり、f2.6〜f2.2間のみ僅かに抵抗を感じる程度で、違和感には繋がらないレベルと判定を下しました・・申し訳ございません。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、特に当方が管理するヘリコイドグリースの中で「重めの粘性のグリース」をチョイスして塗布しています。結果、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、特に当方が管理するヘリコイドグリースの中で「重めの粘性のグリース」をチョイスして塗布しています。結果、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

つまり「ヘリコイドグリースの粘性だけに頼った整備を行っていないからこそ、トルク感の嗜好だけで粘性をチョイスできる」からこそ、軽すぎたりツルツルした印象、或いはツーツーなど、ピント合わせをしている感触を味わえないトルク感まで落としていません(汗)

コトバで表現するのは難しいですが、当方の意識としては「トルクが軽い」と「シッカリピント合わせできる」とはイコールで必ずしも繋がらないとのスタンスなので「ピント合わせしている感」こそが求められる要素だとのポリシ~です!(笑)

なお上の写真で赤色矢印で指し示している箇所のとおり、反対側の絞り環の基準「縦線」マーカーと同じように、絞り値に合致しません・・これは前述した締付ネジの金属棒が既に曲がっているからで、物理的な改善できません・・申し訳ございません。

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/3目盛り分ほど手前位置での合焦状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/3目盛り分ほど手前位置での合焦状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:90㎜、開放F値:f2.2、被写体までの距離:149m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:76m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、80m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の150m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「180m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは付属品の「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印から3目盛版ほどオーバーインフ位置でセットしています。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは付属品の「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印から3目盛版ほどオーバーインフ位置でセットしています。

これは当初バラす前時点から大きく変化していませんが、ご申告があった「正確に∞位置で合焦している」状況を、そもそもバラす前時点から当方で確認できていません(汗)・・バラす前時点の実写確認で、凡そ3目盛半〜4目盛り分ほどの多めのオーバーインフ量ですが、これは前述したオーバーホール工程の中での解説のとおり「物理的に無限遠位置の場所はマウント部の2つ縦方向に存在する締付ネジで決まっている」構造の為、微調整ができません(汗)

この無限遠位置の微調整についての製品設計/構造は、確かに「Elmar 9cm/f4 (L39)」とも違うので、微調整できないように仕向けてしまった理由は推察もできません(泣)

・・いずれにしても、当初バラす前時点から変化していません(汗)

↑同梱頂いた付属品全てをセットしたところを撮影しました。とりあえず、フィルターも光学清掃が終わっています。

↑同梱頂いた付属品全てをセットしたところを撮影しました。とりあえず、フィルターも光学清掃が終わっています。

↑絞り環の反対側の別の締付ネジは曲がっていない為、ご覧のように片方の基準「縦線」マーカーはほぼ刻印絞り値に合致する位置で停止しています (赤色矢印)。

↑絞り環の反対側の別の締付ネジは曲がっていない為、ご覧のように片方の基準「縦線」マーカーはほぼ刻印絞り値に合致する位置で停止しています (赤色矢印)。

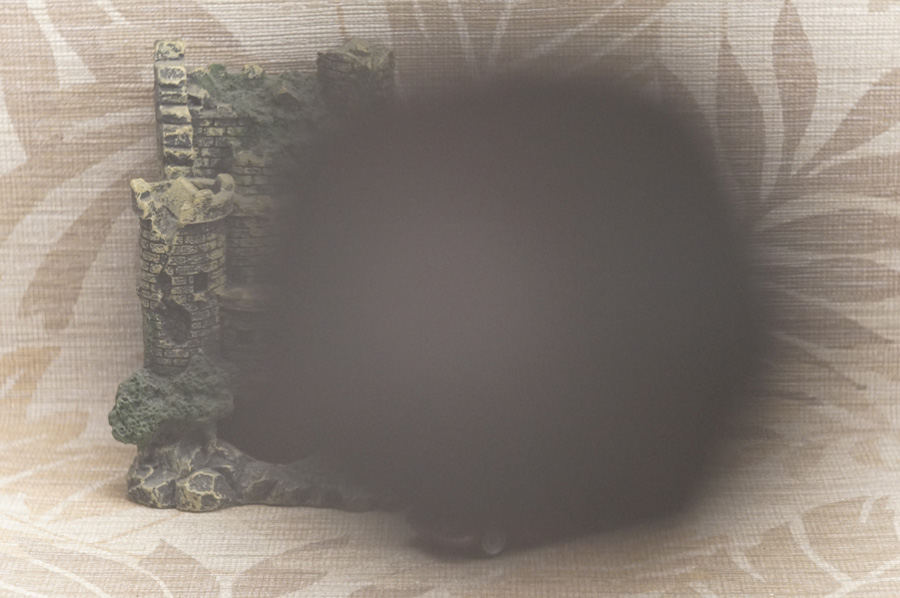

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

1枚目は付属品のフィルターの中央に「試しに円形の紙を貼り付けて、純正フィルターと同じ状況を用意した」撮影なので、参考になるのはこのモデルの刻印絞り値の中で「赤色刻印の絞り値:f2.3〜f6.3まで」です。さらに合わせてそのまま白色の絞り値「f9〜f25」まで絞り環操作すると、どのような写りに変わるのか、ネット上に紹介記事が無いので、それも試す意味合いとして検証しています。

また2枚目は、そのフィルターに貼り付けた紙を取り外して (ちゃんと光学清掃しています)「白色の刻印絞り値:f2.2〜f25」を参照しつつ撮影しました。

最後の3枚目は、付属頂いたVOIGTLÄNDER製マクロヘリコイド付マウントアダプタのマクロヘリコイドを「最大繰り出し量:5.5㎜」にて近接撮影で撮っており、この時の近接状況は「実測距離:77cm」に近寄っています・・使用上の最短撮影距離は「1m」ですが、これも実測では「97cm」でした。

近接した分、ご覧のようにボケ量も増大し、且つ滲み方も素直な方向性で変化しているのが分かります。

従って1枚目は赤色絞り値「f2.3」での撮影で、2枚目が白色絞り値「f2.2」になり、そのままマクロヘリコイドを繰り出して撮影したのが3枚目です。

↑絞り環を回して、赤色絞り値は「f2.5」で、白色絞り値で「f2.4」で撮影しています。

↑絞り環を回して、赤色絞り値は「f2.5」で、白色絞り値で「f2.4」で撮影しています。

↑さらに回してf値「f2.8」と「f2.6」で撮っています (3枚目はマクロヘリコイド繰り出し撮影)。

↑さらに回してf値「f2.8」と「f2.6」で撮っています (3枚目はマクロヘリコイド繰り出し撮影)。

↑「f3.2」での撮影です。この絞り値には白色刻印の絞り値が用意されていませんが、そのまま同じ順番/手順で撮影しています。

↑「f3.2」での撮影です。この絞り値には白色刻印の絞り値が用意されていませんが、そのまま同じ順番/手順で撮影しています。

赤色刻印絞り値はここまでで終わりなので (以降は白色刻印絞り値)、フィルターの中央に紙を貼って、純正フィルターに近い状況に仕向けて撮影している1枚目の写り具合も・・ここまでが検証結果になるワケです。

この先の白色刻印絞り値まで絞り環操作して撮影するとどうなるのかを以下試しました(笑)

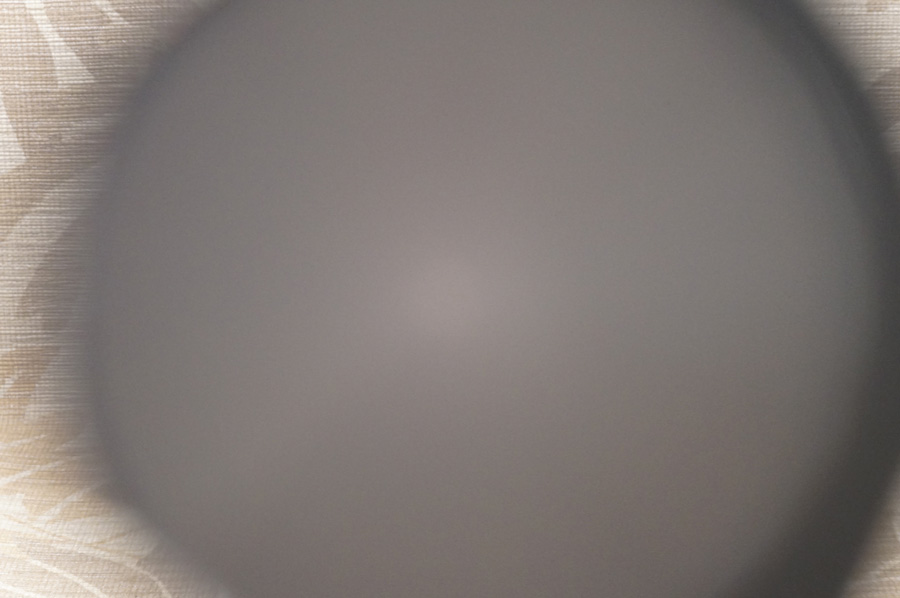

↑白色刻印絞り値の「f9」での撮影です。すると1枚目にはフィルターの中央に貼り付けた紙の影が映り込んでいるのが分かり、純正フィルターを装着していても同じような写真になると予測できます。

↑白色刻印絞り値の「f9」での撮影です。すると1枚目にはフィルターの中央に貼り付けた紙の影が映り込んでいるのが分かり、純正フィルターを装着していても同じような写真になると予測できます。

実際はフィルターに貼り付けた円形の紙の位置が「左寄りにズレていた結果、撮像素子での記録時には反転している為、右寄りにズレているのが分かる」ワケです(笑)

↑今度は白色刻印絞り値で「f12.5」になります。1枚目はどんどん大きくなっていきますね(笑)

↑今度は白色刻印絞り値で「f12.5」になります。1枚目はどんどん大きくなっていきますね(笑)

↑「f18」での撮影です。既に「回折現象」の影響が現れ始めています。

↑「f18」での撮影です。既に「回折現象」の影響が現れ始めています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値「f25」での撮影です。最後の3枚目で、マウントアダプタを「5.5㎜」繰り出して77cmで近接撮影していながら、ご覧のように写真中央部分にはコントラストの低下が視認できています(汗)・・これはおそらく、この付属の金属製フードが浅すぎるからではないかと見ていますが、他のフードを試していないので分かりません(汗)

↑最小絞り値「f25」での撮影です。最後の3枚目で、マウントアダプタを「5.5㎜」繰り出して77cmで近接撮影していながら、ご覧のように写真中央部分にはコントラストの低下が視認できています(汗)・・これはおそらく、この付属の金属製フードが浅すぎるからではないかと見ていますが、他のフードを試していないので分かりません(汗)

つまりマクロヘリコイド繰り出し時には「フードをもう少し深いタイプに変更する必要がある」かも知れませんが、最小絞り値まで絞り切ることがなければ、問題にもならないでしょう(笑)

それでは今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。本日2本を厳重梱包しクロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。