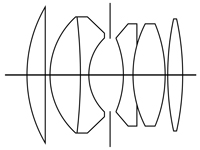

◎ Canon Camera Co. (キヤノンカメラ) CANON LENS 50mm/f1.8《Sレンズ:第1世代》(L39)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、国産は

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、国産は

キヤノンカメラ製標準レンズ・・・・、

『CANON LENS 50mm/f1.8《Sレンズ:第1世代》(L39)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で捉えても初めての扱いです。

既に「SERENAR銘」モデルのほうをバラしていたつもりになっていましたが、思いちがいでした(汗)・・何だか、最近は皆様のおかげで、わざわざ当方の未扱い品を (お金まで払って頂いて) チョイスしてもらっているような感じになってきており、当方の気力が尽きずに済んでいるような感覚すら覚えています(涙)

・・感謝しないハズがありません! ありがとう御座います!(祈)

そもそもこのブログに載せる趣旨の多くは「そのオールドレンズの背景と探求」なので、説明する内容がオーバーホール工程の詳細だけとなれば、当方的には魅力半減みたいな「気力だけに頼る」作業になってしまうのですが、そこに探究心が募ると俄然ヤル気が湧いてきます!(笑)

特にやはり特許出願申請書の探求や、バラした際に引き出した光学系の各群の特徴など、凡そネット上で解説されることが少ない内容に興味関心が湧いてくると、消えかかっていた気力にフッと灯火が灯るのです・・。

・・だから、オーバーホール/修理のご依頼者の皆様方に、助けられているのです!(涙)

1951年の後半にキヤノンカメラから発売されたレンジファインダーカメラ「CANON IIIa」向けに、既に登場していた「SERENAR 50mm/f1.9 (L39)」を改変して「50㎜/F1.8」としたのが、右写真のセットレンズとしての登場と言う背景になります。

1951年の後半にキヤノンカメラから発売されたレンジファインダーカメラ「CANON IIIa」向けに、既に登場していた「SERENAR 50mm/f1.9 (L39)」を改変して「50㎜/F1.8」としたのが、右写真のセットレンズとしての登場と言う背景になります。

従ってモデルバリエーションで言えば「SERENAR (セレナー) 銘」モデルが一番最初のバリエーションなのですが、今回扱った個体は「CANON LENS銘」に変えられた1953年以降の発売タイミングだった個体と指摘できるのです (つまりレンズ銘板が挿げ替えられたタイプを指し、内部構造は同一のまま)(汗)

そこで市場で確認できる個体をチェックして、モデルバリエーションを完成させたいと思います。

《モデルバリエーション》

※オレンジ色文字部分は最初に変更になった諸元値の要素を示しています。

第1世代−I型:1951年11月発売

第1世代−I型:1951年11月発売

レンズ銘板:SERENAR 銘

蒸着コーティング層の光彩:ブル~系

絞り羽根枚数:10枚

最小絞り値:F16

最近接撮影距離:1m

フィルター枠:⌀ 40㎜

第1世代−II型:1953年発売

第1世代−II型:1953年発売

レンズ銘板:CANON LENS 銘

蒸着コーティング層の光彩:ブル~系

絞り羽根枚数:10枚

最小絞り値:F16

最近接撮影距離:1m

フィルター枠:⌀ 40㎜

第1世代−III型:発売年不明

第1世代−III型:発売年不明

レンズ銘板:CANON LENS 銘

蒸着コーティング層の光彩:パープル系

絞り羽根枚数:10枚

最小絞り値:F16

最近接撮影距離:1m

フィルター枠:⌀ 40㎜

第2世代−I型:1956年発売

第2世代−I型:1956年発売

レンズ銘板:CANON LENS 銘

蒸着コーティング層の光彩:アンバーパープル系

絞り羽根枚数:8枚

最小絞り値:F22

最近接撮影距離:1m

フィルター枠:⌀ 40㎜

第2世代−II型:発売年不明

第2世代−II型:発売年不明

レンズ銘板:CANON LENS 銘

蒸着コーティング層の光彩:アンバーパープル系

絞り羽根枚数:8枚

最小絞り値:F22

最近接撮影距離:1m

フィルター枠:⌀ 40㎜

第2世代−III型:発売年不明

第2世代−III型:発売年不明

レンズ銘板:CANON LENS 銘

蒸着コーティング層の光彩:アンバーパープル系

絞り羽根枚数:8枚

最小絞り値:F22

最近接撮影距離:1m

フィルター枠:⌀ 40㎜

第2世代−IV型:1958年発売

第2世代−IV型:1958年発売

レンズ銘板:CANON LENS 銘

蒸着コーティング層の光彩:アンバーパープル系

絞り羽根枚数:8枚

最小絞り値:F22

最近接撮影距離:1m

フィルター枠:⌀ 40㎜

第2世代−V型:1958年発売

第2世代−V型:1958年発売

レンズ銘板:CANON LENS 銘

蒸着コーティング層の光彩:アンバーパープル系

絞り羽根枚数:8枚

最小絞り値:F22

最近接撮影距離:1m

フィルター枠:⌀ 40㎜

・・こんな感じになりました(汗)

前回第2世代のほうを扱った時には、このモデルバリエーションを調べておらず気づきませんでしたが、意外にも第2世代のバリエーションが多いことにオドロキです(汗)

第1世代は「SERENAR銘」から始まりますが、すぐに「CANON LENS銘」に変わりますから単なるレンズ銘板の挿げ替えのように受け取れますが、実は蒸着コーティング層を変更してきていたことを掴みました(汗)

❸をチェックすれば一目瞭然ですが、従前のブル~系からパープル系に変わっています。❶〜❷辺りを見れば分かりますが、前玉のブル~系に対し、光学系内の他の群にパープル系の蒸着コーティング層が被せられているのが分かるものの、全体的にパープル系には決して仕上げていません (だから全体的にブル~系と括っている)。ところが❸では明らかに前玉の蒸着コーティング層も変更してきた為、全体の光彩はパープル系に明確に変化しました。

これは当方が6ヶ月弱の時間をかけて勉強してまとめあげた『♦ オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』を読めば分かりますが (超長文なので、何回にも分けて読む必要がある)、光学設計そのままに蒸着コーティング層だけ変えてきた処置のことを指しています(汗)

それは多光束干渉に於ける波長の比重を変更して、単純に解像度の向上 (つまり波長の長波長側へとシフトさせてきた) を狙っていると分かるからです(汗)・・これは「光学設計を変更しない」ことを大前提とした、いわゆる応急処置的な意味合いが強いので、このような変更処置を講じたそのすぐ後には「必ず後継モデルが登場して、光学設計自体を再設計している」パターンに落ち着くことも、多くのオールドレンズで既に分かっています。

ではどうしてそんな応急処置的な作戦を執ってきたのかと言えば、おそらくキヤノンカメラ社内で、市場の受け取り方に本来の製品戦略時との齟齬を見出したからではないかとみています(汗)

つまり予想に反して市場ウケが悪かったと言うか、市場が「解像度嗜好へと変わりつつある」ことを、キヤノンカメラ自身が感じ取ったタイミングだったのではないかとみています(汗)

そのようなタイミングの中で、必然的に社内では光学系の再設計話にしか到達しませんから(汗)、その時間稼ぎが必要だった部分と合わせて、市場動向の再確認も兼ねて「解像度追求指向へと舵を切り替えるか否かの判定モデル」としての意味合いから、前玉他に蒸着する蒸着コーティング層の配合をチェンジしたと考察できるのです。

・・その結果、明らかに市場は解像度を求めていると確信したッ!

逆に言うなら、以降のモデルバリエーションである❹〜❽に実装していたアンバーパープル系の光学系だけに変わっており、例えば過去メンテナンス時の整備者の勝手な都合だけで、他のモデルタイプから光学系を抜き出し転用してきたのでは「ない」と、明確に指摘できるのが「アンバーが含まれていないから」と指摘できるのです。

何故なら、こればかりは「波長の中で輝度を稼ぐ意味合いに合わせ、中間調域の長波長側への強いシフトを狙っている蒸着コーティング層だから」とも指摘できる為、この❸に❹〜❽のような、アンバーを含む光彩が確認できなかった時点で明言できるのです。

もちろんバラしてしまえば100%明白ですが、第1世代と第2世代とでは「互いの光学設計が違う為、光学系の転用が互いにできない」ことを、当方は既に確認済なので、このようなストーリーで解説を進められた次第です(笑)・・妄想や憶測だけで述べているワケで、ありませんね(笑)

・・従ってモデルバリエーション上で、第1世代を一つ追加している次第です。

そして1956年、ついに第2世代を投入してきます・・もちろん再設計された新しい光学系を実相しています。

ところが、ネット上で確認できる掲載写真を凡そ350本弱の本数で調査したところ、何と第2世代のほうに明確な世代の相違が顕在していたことを掴んでしまいました(汗)・・これは想定外でした!

但し上のモデルバリエーションでも同じですが、❹〜❽間のタイプに実装されている光学系は、いずれも同一でアンバーパープル系の光学系1種類だけです。

1956年に❹として発売されたタイプは、すぐ直後に❺のように「絞り環の刻印絞り値のラインが短い」タイプとして現れています (赤色矢印)(汗)

しかしそれも束の間、またすぐに❻として、再び絞り環の刻印絞り値のラインが長くなると同時に、実はフィルター枠の台座の厚みが増えています(汗)

さらに❼では、ついに絞り環の刻印絞り値に伴っていたラインが消えましたッ!(汗)

ところがところが・・ですですッ!(汗)

ネット上のこちらのサイト「カメラのナニワ」さんの、2018年来からの解説ページに「1958年発売のタイプ」として❽が載せられていたのですッ!(驚)・・その掲載写真から引用してきたのが❽です。

絞り環の刻印絞り値にもラインを伴っているのが「???」なのですが、最大の謎は「赤色矢印で指し示している箇所の、フィルター枠の台座が外側に延伸している」と言う、明らかな製品設計の違いです(汗)

オドロキだったのはそれだけで終わらず、実は前述のとおり350本弱分のネット上の掲載写真を漁りまくりましたが(汗)、ついに「製造番号:335xxx〜」の中で発見できなかったのです!(驚)

つまり❽だけは、とうとうこの「カメラのナニワ」さんのページでしか見つけられていません(汗)

・・まるで都市伝説ですッ!(驚)

実はちょっと疑いの眼差しなのですが(笑)、この第2世代の前玉に被せられている遮光環/リング/輪っかは、この❽の写真ほど深くないし「幅広ではない」と思うのです(汗)

解説ページではワザワザ「CANON 50mm F1.8 III」と謳って、しかも1958年の発売であるとまで語っていますから、まさにオドロキなのですが・・老眼が極端に酷い当方にはどう見ても「CANON LENS 50mm/f2.8 II」か「CANON LENS 50mm/f2.8 III」にしか見えないのですが、皆様にはどのように見えるでしょうか???(汗)

・・何しろ相手はプロのカメラ店様なので、下手なことは言えません!(怖)

ちなみに❼はたくさん確認できていますが、❽だけは皆無です(汗)

なおこれらモデルバリエーションの判定材料の一つには「製造番号の昇順」を根拠の一つに当てていますから、その昇順の並びに対して、ほぼモデルバリエーションも辻褄が通り整合性があると判定を下しています (ほぼ、と言うのは❽だけ335〜と辻褄が合っていないからです)(汗)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

大好きな時間がヤッてきましたッ!(笑) 最近何が楽しいかと言えば、まさにここからはじまる解説のひと時だけを、ひたすらに楽しみに思い描き、整備している感じがだいぶ強かったりです(笑)

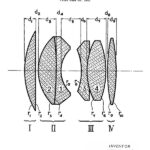

←『US2681594A (1950-11-07)』米国特許庁宛て出願

←『US2681594A (1950-11-07)』米国特許庁宛て出願

キヤノンカメラ在籍「伊藤 宏」氏発明案件

どうしてなのか不思議なのですが、この当時のキヤノンカメラの特許出願申請書の中で、光学系の設計に関する申請だけが、J-PlatPat (日本特許情報プラットフォーム) で発見できません(汗)

仕方ないので海外サイトから検索してきましたが、ちゃんと検索条件そのままに該当してすぐにヒットします (J-PlatPatでは同じ条件でヒットせず) (汗)

こういう内側指向/国内指向にばかり目が向いているからトランプ大統領にヤラれるのです(泣)・・もっとグローバルに視野を広げる特許情報システムに改変してほしいです・・強くそう思いますッ!(泣)

※以下特許出願申請書内の記述をそのまま原文和訳で明示する場合、グリーン色文字で表記します。

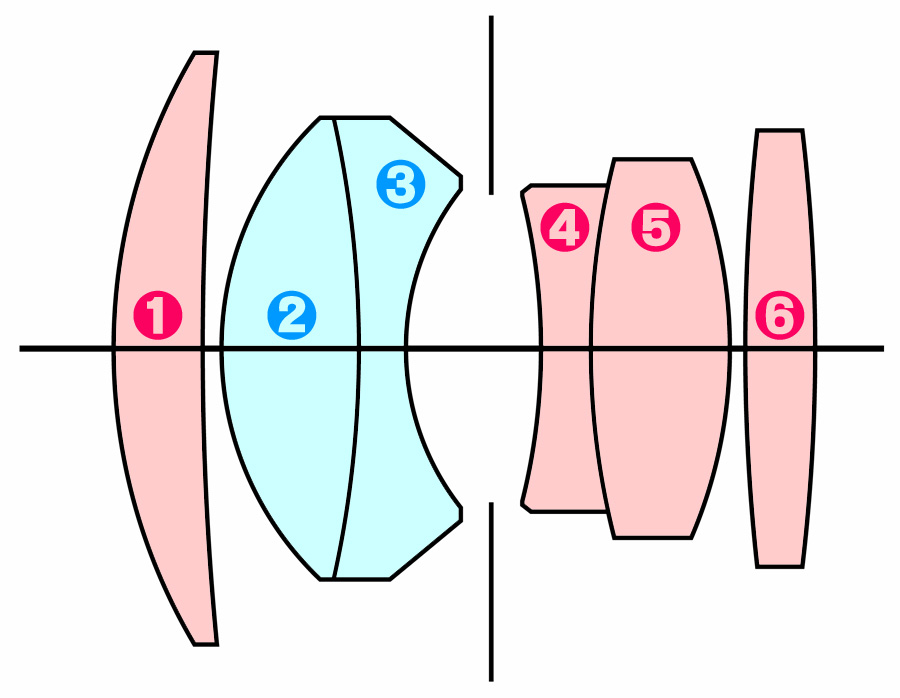

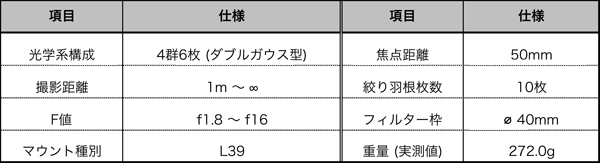

「本発明はいわゆるガウス構造、4つの単純レンズまた複合レンズからなる4つの組レンズに関する」との出だしで始まり「本発明の目的は、包含視野が40度を超える場合でも、このような4枚組写真対物レンズに残るすべてのコマ収差を実質的に完全除去することである」と言い切ってしまっている自信の凄さを感じます!(驚)

「従来知られている40度以上の視野角を持つガウス型対物レンズでは、画面の中間部分に集光する斜めの光束に起因する斜球面収差 (コマ収差のこと) が、他の収差を適切に除去するために過剰補正されてしまうという欠点がありました。この欠点は実質的には改善不可能と考えられており、解像力に悪影響を与えることなく対物レンズの絞りをF値2以上に上げることは極めて困難でした」と述べ、ここで言う処の「過剰補正」についての定義が大きな勉強になりました!(汗)

よくネット上の解説を読んでいると「前群側で過剰補正している」と一言に語られていることがとても多いのですが、実はその「過剰補正」の理由や根拠には2つあることを今までに掴んでいます(汗)

1つは「光/波長の発散原理を逆手に利用した、必要とする波長だけを確実に手に入れる為に、過剰気味に仕向けてから必要な波長だけを入手する設計手法」としての「過剰補正」と言う活用方法であり、この一番分かり易い例が「色消し効果/レンズ」です。

さらに今回のように「他の収差を適切に除去する目的で過剰気味に補正した結果、却って残ってしまった一部の収差」との意味合いの「過剰補正」であり、残った一部の収差以外の収差が適切に除去できている為、その残ってしまった一部の収差の補正を、別の光学系内の群で処置できれば完璧になると理解できます(汗)

そう考えていたところ、まさにそのとおり仕向けてしまったのがこの特許出願申請書内の記述で掴めました!(驚)

「よく知られているガウス型レンズでは、凸レンズと凹レンズを貼り合わせてメニスカス複合レンズを形成し (上の左図の光学系第2群の2枚貼り合わせレンズのこと)、その屈折率差はごくわずかですが、このメニスカスレンズは絞りまたは絞りの両側に1枚ずつ配置されており、貼り合わせた面は色収差をほぼ完全に除去する役割を担っています。同時に、このようなレンズ系の軸上における球面収差の補正は、主に、絞りを挟んで互いに向き合う複合メニスカスレンズの2つの凹面 (r5) と (r6) によって行われます (添付図面参照)。この場合、面 (r6) が特に強く作用し、斜めの球面収差の過剰補正 (つまりコマ収差のこと) を引き起こします」とワザワザ説明してくれているのです(汗)

つまりこの説明は、絞りユニットを挟む前後群の2つの対になっている2枚貼り合わせレンズの意味を説明してくれています。上左図の光学系構成図を見ると符号が振ってあり、絞り羽根の左右に位置する2枚貼り合わせレンズの中で「r5」と「r6」の2箇所の凹メニスカスレンズの面を指して解説しています。

・・するとこの中で「r5」と「r6」が球面収差補正を狙っている面であると判明しました!(驚)

つまり前述の前者の意味合い (色消し効果) として「光学系第2群の構成2枚目の両凸レンズ」によって「過剰補正」に仕向けてから、その接着面「r4」が、2枚貼り合わせレンズの次の構成である凹メニスカスレンズの極僅かな屈折率の違いを活用することで (アッベ数も含め)「波長をチョイスしている色消し効果」であると述べているのが理解できます。

そしてこの2枚貼り合わせレンズ化によって/ダブレット化によって「完璧な色消し効果」が完了するものの、実はその凹メニスカスレンズの入射光射出側たる「r5」の面、及び絞りユニットを挟んだ光学系後群側の第3群凹メニスカスレンズの、やはり「r6」の2つの凹面で「球面収差補正を行っている」ことが、これらの解説から光学設計者本人の解説によって判明しました!(驚)

・・こんなに嬉しいことがありません!!!(嬉)

今までどうして、絞りユニットを挟んで対称的な配置に、凹メニスカスレンズで挟む必要がそんなに強いのか今2つくらいの勢いで「???」だったのです(恥)

この互いに向き合う2つの凹面が「球面収差の補正を狙っている」と学べ、その手前の2枚貼り合わせレンズで「色収差も完璧に補正できた」とまで語っており、2つの収差補正について、光学系の中でのその補正位置を知る機会になりました!(涙)

・・当方にとっては、非常に嬉しい特許出願申請書の説明です!(恥)

「したがって、面 (r6) の影響を低減しつつ、画面の中間部分に集束する斜光束による球面収差 (コマ収差のこと) を除去するためには、現在面 (r6) に割り当てられている軸上球面収差補正機能を、対物レンズの他の面に全部または一部移管する必要があると考えられる。このように機能移管を行うことで、従来既知の同タイプの対物レンズに存在していた残留コマ収差のない優れたレンズ系が得られる」と解決手法まで、ちゃんと説明してくれているのです!(涙)

「私の研究により、これまで (r6) 面に割り当てられていた機能の一部を、対物レンズの前面、すなわち物体側にある接合型複合メニスカスレンズの接合界面 (r4) に担わせることが最も有利であることが明らかになりました」

つまり後群側の「r6」凹面で球面収差を補正するものの「過剰補正」される結果 (何故なら第2群の2枚貼り合わせレンズで既に過剰補正しているから)、その「r6」凹面だけでは対処しきれず、別の群として、前群側の2枚貼り合わせレンズの接着面「r4」を使うと示されたのです(汗)

従って前群側の2枚貼り合わせレンズで「過剰補正」を活用しつつ色消しを完璧に補正できたものの、球面収差は特に後群側で「斜め球面収差/コマ収差に変化して残ってしまう」為、それを低減させる目的で前群側の2枚貼り合わせレンズの接着面で対応すると述べています。

この「色消し効果/球面収差/コマ収差」について「私は本発明の目的における機能の移転を、前側または物体側メニスカスレンズの凹レンズ成分を、そのような複合メニスカスレンズの凸レンズ成分のガラスの屈折率よりも著しく高い屈折率を有するガラスで作り、2つの成分の接合界面に凹面曲率を与えることによって達成する。これにより、面 (r6) の機能の一部が、これまで色収差補正の役割のみを担っていた面 (r4) に割り当てられる。しかし、凹レンズの屈折率をこのように高くすると、必然的に対物レンズのペッツバール和が増加し、平面像が得られなくなる。このハンディキャップを克服するために、物体側メニスカスレンズの凹レンズ成分とは対照的に、後側または像側接合複合メニスカスレンズの凹レンズ成分の屈折率を凸レンズ成分の屈折率よりも大幅に低くし、接合界面に凸曲率を与える」と結んで、この発明に対する主張を完結しています。

つまりこうです・・光学系前群側貼り合わせレンズで「色消し」が完遂できたものの、その「過剰補正」の影響を受けた為、絞りユニットの両側に対称的に位置する凹面での「球面収差補正」に「残存コマ収差」という課題が、特に「r6」に残ってしまう。そこでその対処まで含めるなら「r4」の曲率を強くすれば良いが、その結果ペッツバール和が増えてしまい「像面湾曲を招く」ので、それら両方のバランスを見合わせる目的で、後群側の両凸レンズで曲率を高くし、一方屈折率は下げて前群とのバランスを執ったと受け取りました(汗)

・・これ、まさにお勉強になりましたッ!!!(驚)

いつもだいたい光学系の中で、いったいどこで球面収差補正をしているのか「???」だったのです(恥)・・まさか絞りユニットを挟んだ凹面同士が互いに、球面収差補正をヤリ合っていたとは想像できませんでした(恥)

また光学系前群側での曲率の強化は、結果としてペッツバール和の増大を招き「像面湾曲の増大につながる」ことも明確なコトバで理解することができ、まさに「伊藤 宏」氏に感謝感激です!!!(涙)

結果、この発明案件では視野角:46度に広がり、間違いなく焦点距離:50㎜ (ライカ判の51.6㎜ではなく) での開放f値:F1.8として「色収差/球面収差/コマ収差」について完全補正を狙えたことが100%理解できました!(驚)

◉ ペッツバール和

各レンズで発生する像面湾曲の成分の合計値がゼロに近づくほど、像面湾曲が平坦化できることを表す指標

これは光学硝子レンズが「円形球体の一部」であることから起きる「中心部と外周部とで透過してくる入射光の結像位置が、光学硝子レンズの湾曲のカタチに弧を描いてズレていく」ことを指して、数値化した評価であり「結果、像面が平坦ではない湾曲した歪んだカタチとして結像してしまう」ことを述べています。

結像がズレていくと、必然的に或る任意の1点での解像度は、一部の (例えば外周域を透過してきた) 入射光が外れていく/ズレていく結果、滲んでしまい鋭いピント面を構成しなくなっていくと理解できます(汗)

従って、各光学硝子レンズのペッツバール和がゼロに限りなく近づくよう光学設計していけば、自ずと弧を描くズレが低減できてシッカリと1点に結像していくことを解説しているのだと理解できました(汗)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

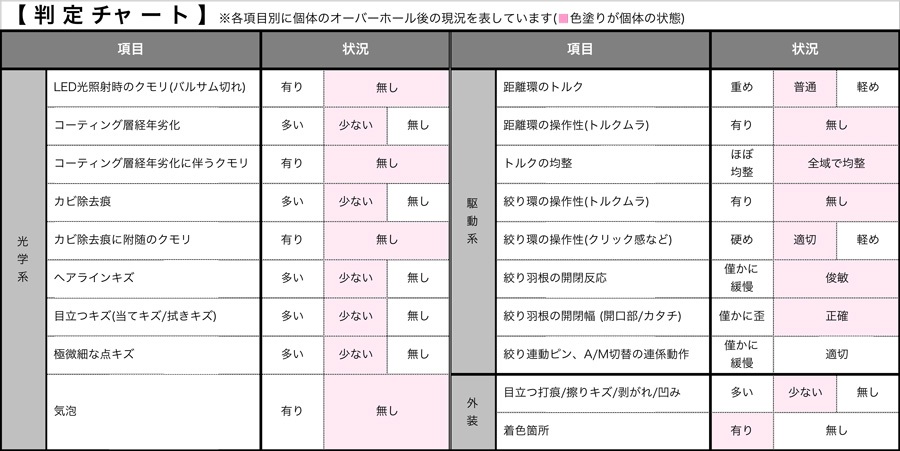

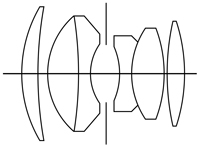

↑上に挙げた光学系構成図の内容は以下のとおりです。

㊧:特許出願申請書掲載図面のトレース図

㊥の左:CANON CAMERA MUSEUM掲載の光学系構成図のトレース図

㊥の右:今回扱った個体の実測トレース図

㊨:以前扱った第2世代の光学系実測トレース図

・・です。それぞれがバラバラな光学系構成図なのが何ともオモシロイですが(笑)、これらの光学系構成図を見ていてフッと気づいたのが「前玉の裏面側は、実はそんなに凹んでいない」点です(汗)

つまりCANON CAMERA MUSEUMに載っている光学系構成図ほど、前玉の裏面側は曲がっていないのです (共に凸メニスカスレンズなのは変わりない)(汗)・・これは上に挙げた光学系構成図で言えば、㊥の左ですが、そもそもこの図のように薄い肉厚の前玉でもありませんでした(汗)

するとこのCANON CAMERA MUSEUMに載っている光学系構成図のタイプが、本当に顕在するのかと言う話になる為、真の第1世代たる「SERENAR 50mm/f1.8」の扱いも今後の課題になっていきます(汗)

さらに特許出願申請書に掲載されていた実施例の光学系構成図だけが「前玉が凸平レンズだった」ことも、このトレースの際に判明しています (トレース時に垂線を引いて調べ済)。その一方で、他の3つの光学系構成図については「3つとも曲率も厚みも、裏面側の凹み度合いも違っていた」ことも同時に判明しました。

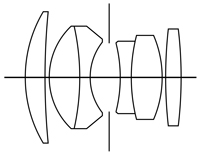

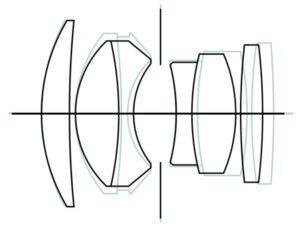

←そこで実際に今回扱った第1世代を黒色のラインとして、次の後期型である第2世代のほうの実測光学系構成図を薄いグリーン色ラインで互いに重ね合わせてみて『証拠』としました(汗)

←そこで実際に今回扱った第1世代を黒色のラインとして、次の後期型である第2世代のほうの実測光学系構成図を薄いグリーン色ラインで互いに重ね合わせてみて『証拠』としました(汗)

同一の光学硝子レンズ外径 (円半径) になる群が存在しないので、最も明確な「光学硝子レンズ単体の前玉外径サイズ」を基準にして、同一比率で縮尺して重ね合わせました。

第2世代のほうが前玉が僅かに小さいのです。第1世代:⌀ 32.52㎜に対し、第2世代:⌀ 31.47㎜です。互いに第1世代も第2世代も単独の光学硝子レンズなので、デジタルノギスで計測した実測値の結果の違いは、信憑性が高いです。

しかも後群側が第2世代では伸びているのが判明しました(汗)

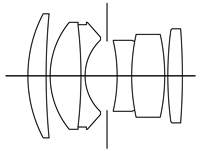

↑さらに上の図は、今回扱った個体のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図ですが、そこに特許出願申請書内記述の実施例に付随する仕様諸元値を参考にして、光学硝子レンズカタログから該当する硝材をピックアップしてみました。

↑さらに上の図は、今回扱った個体のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図ですが、そこに特許出願申請書内記述の実施例に付随する仕様諸元値を参考にして、光学硝子レンズカタログから該当する硝材をピックアップしてみました。

❶ SK16 (重クラウンガラス)、屈折率:1.62041nd、アッベ数:60.32vd

❷ BaSF1 (バリウム重フリントガラス)、屈折率:1.62606nd、アッベ数:39.10vd

❸ SF13 (重フリントガラス)、屈折率:1.74077nd、アッベ数:27.73vd

❹ K10 (クラウンガラス)、屈折率:1.50137nd、アッベ数:56.41vd

❺ SK18 (重クラウンガラス)、屈折率:1.63854nd、アッベ数:55.52vd

❻ SK18 (重クラウンガラス)、屈折率:1.63854nd、アッベ数:55.52vd

・・こんな感じです。

例えば前述してきた「色消し効果」を狙うなら、一般的にはフラウンホーファー型レンズで言う処の「高屈折率の凸レンズ系+低い屈折率の凹メニスカスレンズ」として光学設計してきますが、上の図で示したとおり❷と❸は互いにフリントガラスであり、しかも両方とも高屈折率に入ります。その中で辛うじてアッベ数で差を与えているので波長のチョイスが適うギリギリの設計のように見えます(汗)

その一方で、これだけ後群側にクラウンガラスばかり配置してくるのもなかなかです(汗)・・特に第3群の2枚貼り合わせレンズでは、色消し効果はほとんど狙っておらず、屈折率の差だけで攻めており (控えめなアッベ数) ❺の曲率で稼いでいるのが分かります・・アッベ数が高い数値なので、光の分散性が低いと考えられ、ここで重視していたのが屈折率を活用した入射光の「集光」イメージのほうが高かったと分かります (2枚貼り合わせレンズの❹でアッベ数を僅かに低くしている為、収光させていることも分かる)。

その結果、❺と❻が同一硝材になっており、グイッグイッと屈折率で仕上げている様子が窺えます(汗)

おそらくは攻撃的な、積極的な概念で光学設計してあるように受け取れますが、皆様の印象は如何でしょうか???

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

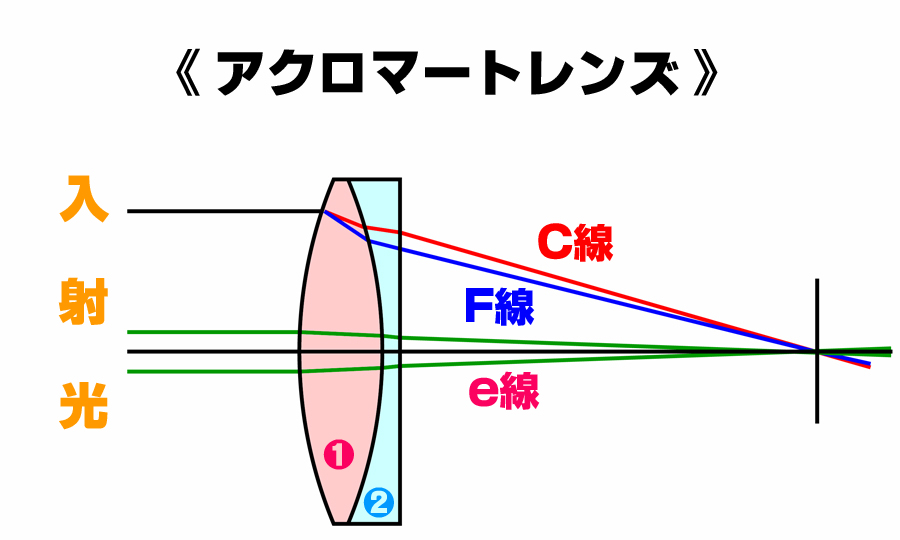

ここで当方がこのブログ内の補足解説にアップした『♦ オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』の中で説明した「アクロマートレンズの原理」について簡単に解説したいと思います。

↑上の模式図は「アクロマートレンズの原理」を解説しています。「アクロマートレンズ」とは「アクロマートなレンズ」と言う意味合いになり、その中で「アクロマート (achromatic/アクロマティック) 」とは、光学硝子レンズの状態を示すコトバで「2つの波長について色収差が補正された状態」を指す光学用語の一つです。

↑上の模式図は「アクロマートレンズの原理」を解説しています。「アクロマートレンズ」とは「アクロマートなレンズ」と言う意味合いになり、その中で「アクロマート (achromatic/アクロマティック) 」とは、光学硝子レンズの状態を示すコトバで「2つの波長について色収差が補正された状態」を指す光学用語の一つです。

従って「アクロマートレンズ」とは、例えばテッサー型のような光学系のカタチを指すことばではありません・・それは非常に多くの光学硝子レンズが「アクロマートレンズ」に入ってしまうからです。

また例えば「アポクロマート (apochromatic/アポクロマティック)」と言えば、やはり光学硝子レンズの状態を示すコトバの一つで「3つの波長について色収差補正されている状態」を言います。

多くの場合で「アクロマートレンズ」は上図のように 色付した❶ のクラウンガラスと、 色付の❷フリントガラスとの2枚貼り合わせレンズに (互いに接着した複合レンズ、或いは接着せずに非常に近接した組み合わせレンズ) よって補正されることが多く、このような「凸レンズ系+凹レンズ系」の組み合わせで色収差補正を行っている場合を指して「ポジティブアクロマートレンズ (正アクロマートレンズ)」と呼びます。逆のパターンである「凹レンズ系+凸レンズ系」の貼り合わせの場合には「ネガティブアクロマートレンズ (負アクロマートレンズ)」と呼んで、入射光 (この場合は左方向から入射) に対向する向きを基準にして表現されます (従って❶が凸レンズ系だと名称を聞くだけで直接イメージできる仕組み)。

するとこの時、左側から入射してきた入射光は、❶のクラウンガラスを透過する際に、その屈折率の違いとアッベ数の違い (つまり光の分散の違い) からご覧のように光の波長が分かれて屈折していきます。光は波長/波動なので、その波長によって屈折率の偏向角度も変わる為、上の図のように入射光が分散し、上図では「C線 (656.273nmのヘリウムを使った赤色輝線)」と「F線 (486.133nmのヘリウムを使った青色輝線)」として透過していく様子を明示しています。

さらに次に接着してある❷フリントガラスの屈折率とアッベ数の違いから、再び偏光させられていく結果、右端に縦線で明示している結像点 (縦線) に集光します・・これは純粋に入射光が1点に結像している状況を指す表現なので「集光」であり「収光」ではありません(汗)

◉ 集光

光を (1点に) 集める物理的現象をそのものを指し、虫眼鏡の原理に同じ

◉ 収光

光を集める内容の全般を含み、且つ光学設計の中でどのように光を制御していくかに係る作業を指す

このアクロマートな状態に、さらに「e線 (546.074nmの水銀を使った緑色輝線)」まで収光させた (今度はここでは集光ではなくて) 状態を指して「アポクロマートになった」と指摘でき、要は3つの波長「RGB」について1点に結像した「球面収差が完全補正されている」ことを示す光学用語の一つです。

球面収差なので1点に収光できていることは、つまり解像度が向上した状態を指しています。それは1点にピタリと収光できていれば、それは滲みが無いことを表し、解像度が向上していると受け取れるからです。

通常これらは「❶ のクラウンガラス:高屈折率で低アッベ数/高い分散性」と「❷ のフリントガラス:低屈折率で高アッベ数/低い分散性」とのダブレット化によって実現していることが多いです。

◉ アッベ数 (単位:v)

入射光の分散性を示す指標で、数値が大きいほど分散性は低くなり、結果的に色収差が少なくなります。

◉ 球面収差

光学硝子レンズの形状の影響により光が1点に集光せずぼやけてしまう状況を指し、特に光学硝子レンズの周辺部を透過する透過光と、中心部の透過光とがそれぞれ異なる位置で焦点を結ぶ/光軸に交わることで発生する。

つまりこのアクロマートレンズがヤッていることは、1枚目の光学硝子レンズ❶で高屈折率を活用させて入射光を強制的に偏向させます。その時同時に低アッベ数によって高い分散性を使って入射光をさらに波長別に分けてしまいます(汗)

その瞬間に (時間的ロスなし) 次の2枚目の光学硝子レンズ❷によって、低い屈折率により入射光の直進性が促されつつも (屈折率が低い為に偏向度合いも少ないから)、その一方で高アッベ数による低い分散性も手伝い「この2枚貼り合わせレンズを透過してきた入射光は、透過と同時に瞬時に光の直進性を強化されつつも、光の分散性という性質を極力排除されてしまい射出していくよう仕向けている原理」になっていることが理解できるのです(汗)

従ってこの原理を利用して、2つの波長に対して色収差補正を完遂させていることを表す表現として「アクロマートである」と言い、且つその貼り合わせレンズのことを「アクロマートレンズ」と呼称すると理解できるのです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

するとこのような解説から、一つ前の今回扱ったモデルの光学系構成図の中で、如何に光学系第2群の2枚貼り合わせレンズが「異質」なのかは、2枚のフリントガラスだけを使って貼り合わせていることから察しがつくと言う話なのです(驚)・・もちろん色消し効果として光学系第2群をダブレット化させているので、当然ながら互いの屈折率とアッベ数の相違は歴然です (つまり同一硝材を2枚貼り合わせないと言う意味/意味がないから)

するとここから特許出願申請書内での「伊藤 宏」氏のコトバが今一度蘇り、特に後群側の第3群の凹面「r6」で対処しきれないと判明した「球面収差補正、特にコマ収差」について、光学系前群側の2枚貼り合わせレンズの接着面「r4」を活用させて先に補正してしまおうと言う「荒療治」的な、非常に積極的、且つ攻撃的な光学設計が組まれていると考えたのです(汗)

同じことは後群側の2枚貼り合わせレンズである第3群でもクラウンガラスだけで接着してしまった要素には、実は球面収差の他に像面湾曲の補正を行う収光に徹しているとも記されており、まさにそのような硝材のチョイスで設計してきたのが分かるのです(汗)

如何でしょうか・・特許出願申請書を探ることで、このような光学系構成図の中に隠れていた、光学設計者の企図が炙り出されてくるワケで、これが当方にとっては最近の大きな楽しみの一つに成長していますね(笑)

その意味で、このモデルの光学系を「典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系」とだけ受け取るのか「積極的に攻めたダブルガウス型光学系」と言えるのか、だいぶ違うのではないかと感じられるのです(涙)

・・当方にとり、こういう考察もオールドレンズのロマンの一つになってきていますね(汗)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

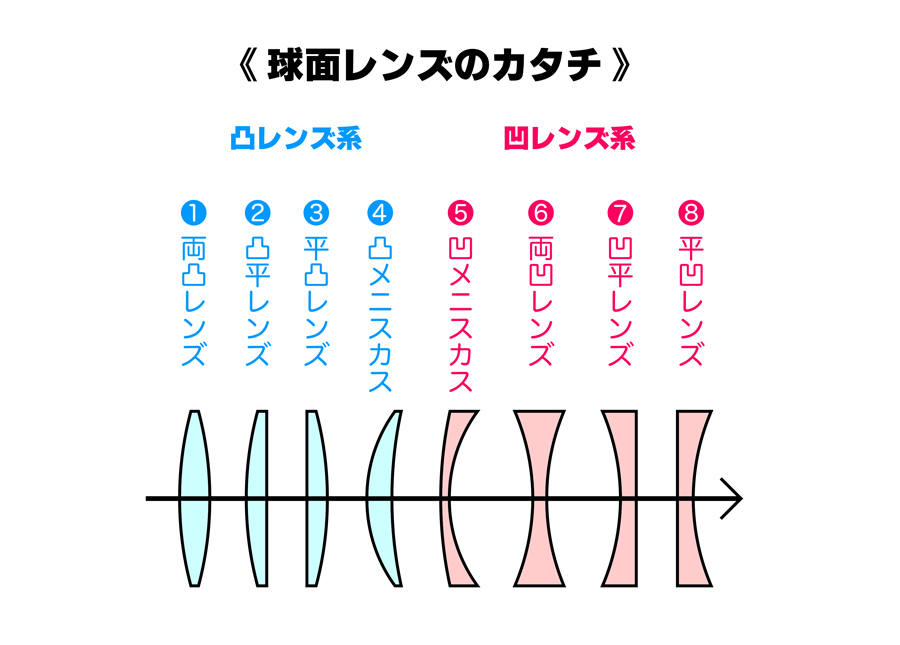

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学硝子レンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学硝子レンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学硝子レンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

そもそも真の第1世代である「SERENAR 50mm/f1.8 (L39)」すら未だ扱っていないので、今回の個体を実際バラす際には構造検討が必要でした(汗)

もっと正しく言うなら、構造面では他の「Sレンズシリーズ」に倣うものの、実は「絞り環と絞り羽根の開閉制御の手法がまるで違っていた」点、合わせて鏡胴「後部」のヘリコイド群の中で、特に無限遠位置の微調整に関しても他の、いえ今回扱った世代以降の「Sレンズシリーズ」とも異なっており、それら含め「組立工程の再構築と微調整範囲の判定/決定」の必要性に迫られたのが事実です (このモデルは鏡胴二分割方式の製品設計なので、鏡胴は基本的に全部/後部に分かれる)(汗)

合わせて、実は当初バラす前時点の実写確認で、もちろんRICOH製GXRで無限遠位置もピント面の確認をしましたが、無限遠位置は極々僅かにアンダーインフ状態であり、おそらくご依頼者様は「距離環のツマミロック機構」のせいで分からなかった/気づけなかったのだと思います (ご依頼時に特にアンダーインフのご指摘がなかったから)。

それは非常に微妙な、本当に極々僅かに足りないレベルだったので、当方自身も当初ロック用ツマミ操作していて見逃す寸前だったくらいです(恥)

・・確認は、一度ではなく、ウソでも良いから必ず二度三度行えッ!!!

これは当方の14年間でようやく学べた教訓の一つでもありますが、今回の整備では、フッとした瞬間にこの戒め/教訓を真っ向から違える危険に何度も及ぶようになり、正直な話「歳をとったな・・」と焦りばかりの毎日です(汗)

・・物忘れが多くなり、本当に困ったものです(汗)

それもこれもこの毎日の気温のせいで、作業を連続して4時間以上続けられない (途中で必ず寝ているから) 為に、起きてから寝る前の/直前の記憶に戻るのに時間がかかると言うか、むしろその作業途中のパーツを自分の眼で捉えて、触って、確認して・・初めて「あれッ??? コレ、もしかして確認が途中だった???」と気づく次第で、今このブログを読んでいらっしゃる皆様も、是非とも当方を買いかぶらぬよう、くれぐれも切にお願い申し上げます。

・・外的要因による不可抗力ならともかく、自身の内なる抗力によって失念する機会が増えている始末で、マジッで申し訳ございません!(涙)

もう一度申し上げます・・オーバーホール/修理のご依頼は、是非ともプロのカメラ店様や修理専門会社様宛てにご依頼下さいませ。それが皆様にとっての最善策ですから、決してお間違い無きようお願い申し上げます。

「そこまで言うなら、寝てしまう前にちゃんと確認しておけばいいだろう???」と叱責される声が聞こえてきますが、如何せん、寝てしまう直前は「突然の睡魔に襲われている最中」なので、確認するにも「ちゃんと本当の確認ができたのか???」に対して、そもそも自分自身からして信憑性を担保できていないのです(恥)

従って、睡魔に襲われている中でどんだけ確認作業を進めても「意味が無い!!!」との内なる判定から、そういう時は素直に寝てしまう・・と決めているのです (書き留めるメモ/入力すら意味不明だったり/夢現の状態)(泣)

・・だから、皆様には謝るしかありません。申し訳ございません。対策が無いのです(涙)

この突然ス~ッと意識が遠のくような睡魔に襲われると言うのは、いったいどういう理由から発生するのでしょうかね・・(汗) 意識を失うのではなくて、マジッで睡魔なのです(怖)

元来、自動車免許を持っていないので心配になることは皆無ですが、きっと運転している人などは、非常に危険極まりない症状ではないかと、考えただけでも怖くなります(怖)

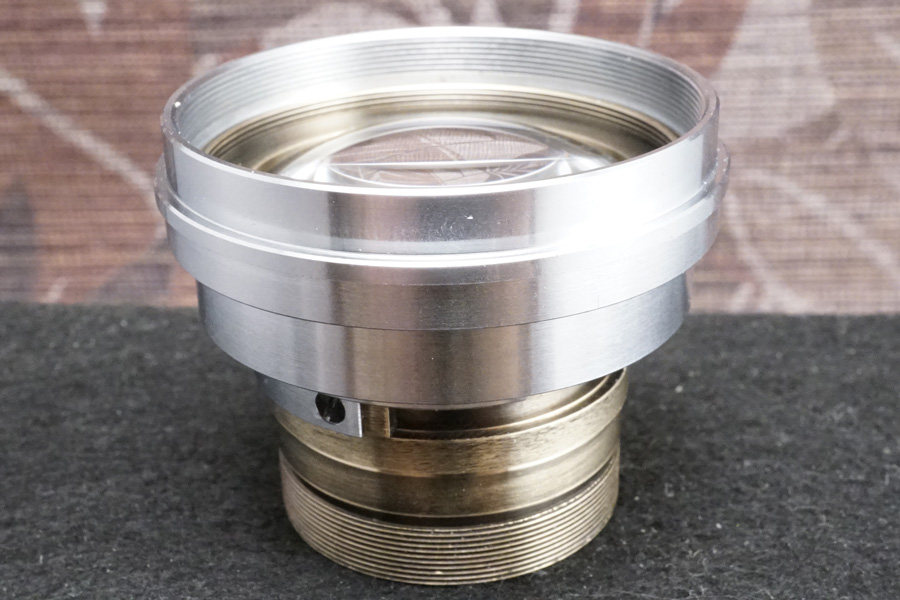

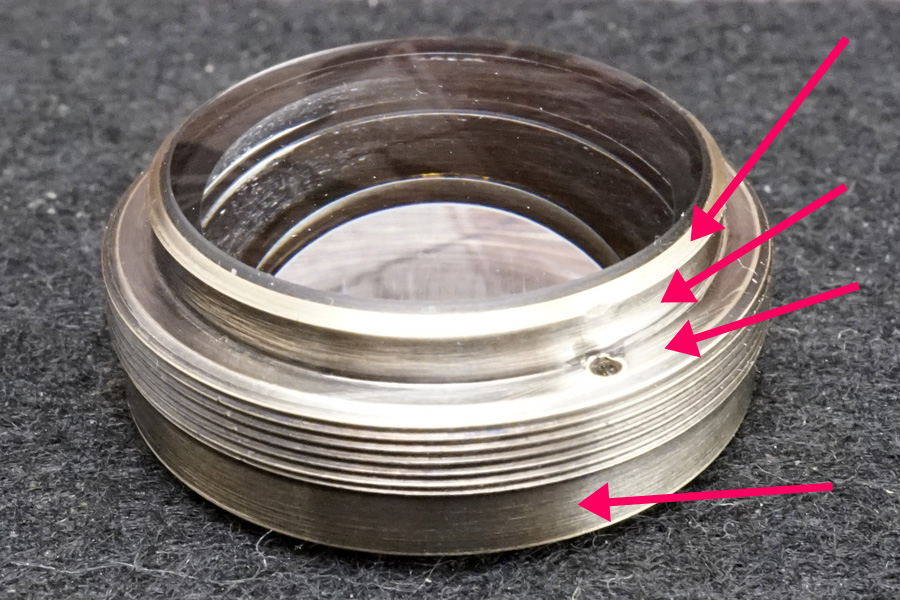

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒 (黄銅製) です。既に当方の手による『磨き研磨』が終わっている為、ご覧のようにピッカピカに黄金色ですが(笑)、当初バラした時点は「焦げ茶色」と言う、経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビが進んだ状態です。

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒 (黄銅製) です。既に当方の手による『磨き研磨』が終わっている為、ご覧のようにピッカピカに黄金色ですが(笑)、当初バラした時点は「焦げ茶色」と言う、経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビが進んだ状態です。

赤色矢印で指し示している箇所には、バラした直後には「反射防止黒色塗料」が着色されていたので、溶剤を使い溶かして除去しています・・その結果、金属材の色合いが僅かに違いますが、実はこの鏡筒の最深部は「絞りユニット」が格納してあった場所なので、経年劣化の質が違うことを示している「証拠」でもあります(汗)

例えばこの金属質の相違が無くなるまで、もしも磨いてしまったらどうなるか???・・答えは簡単で、製品設計時点、或いは製産時点の寸法公差を逸脱しかねない為、そういう要素にまで注意を怠らずに作業している次第です(汗)

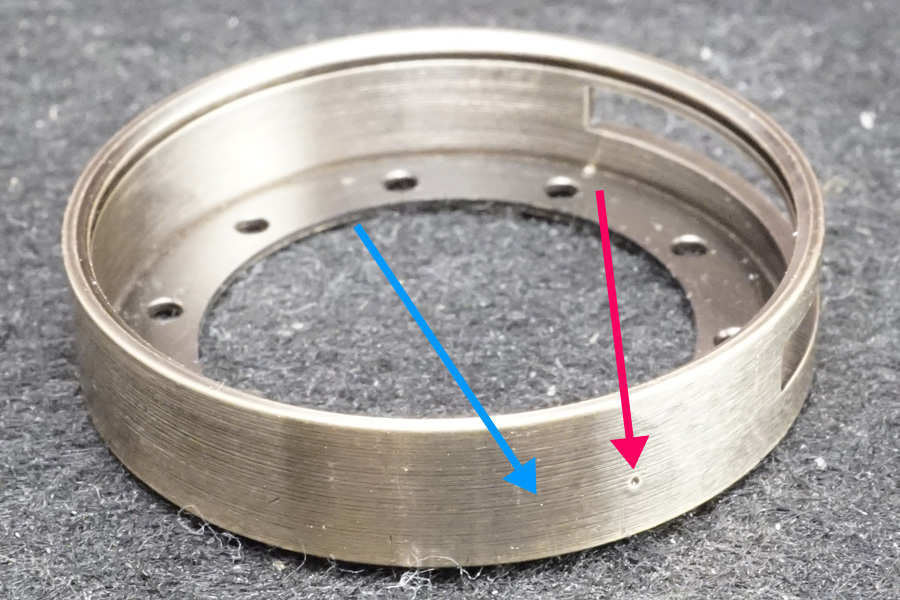

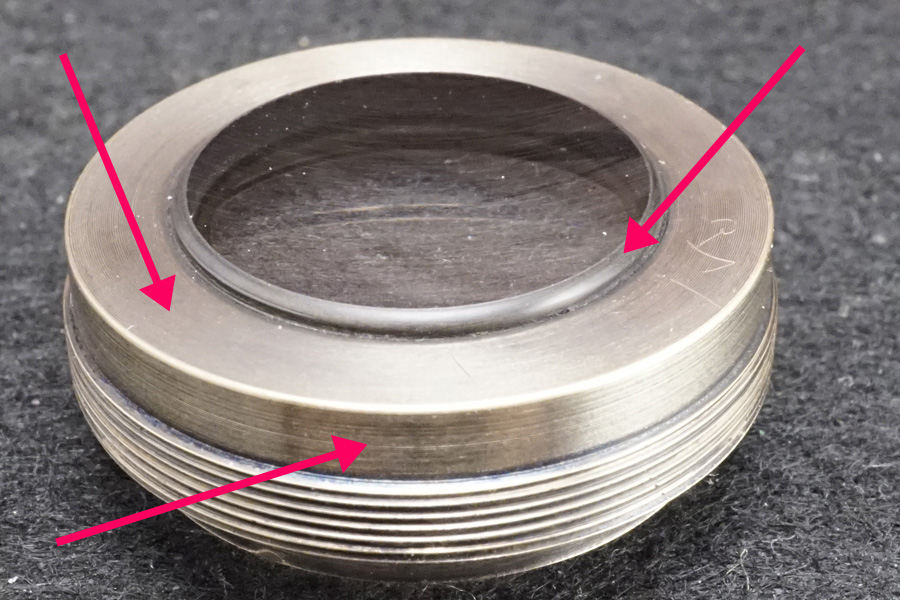

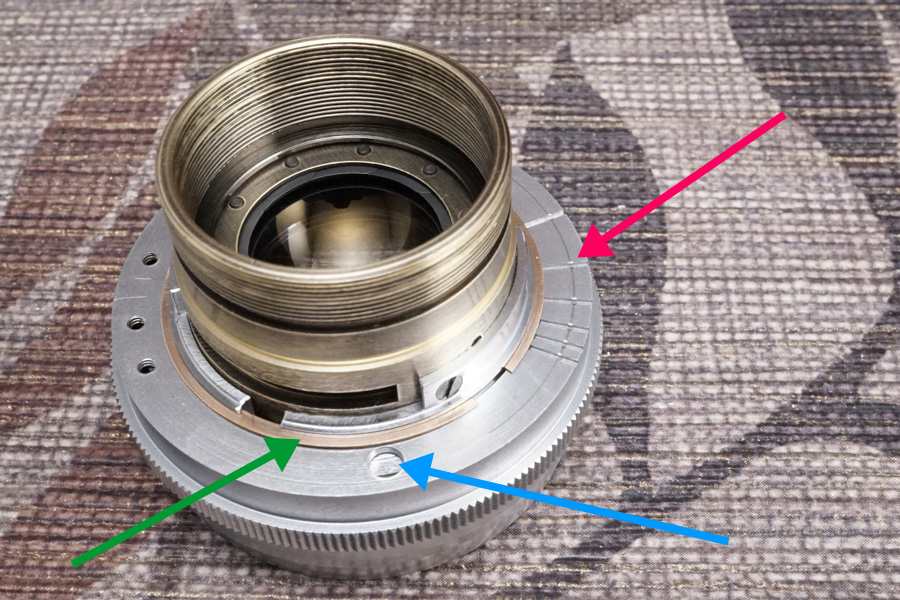

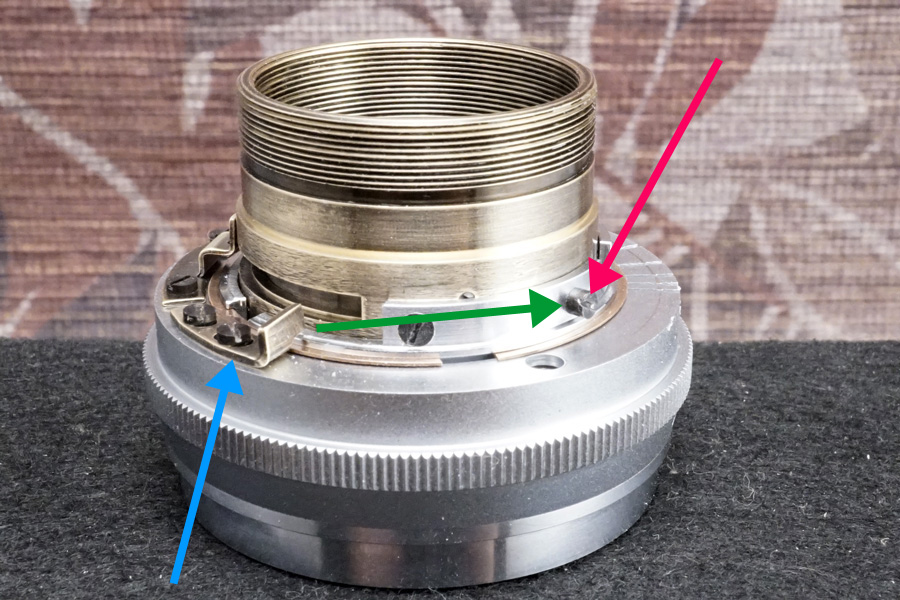

↑一つ前の鏡筒最深部に格納される「絞りユニット」の構成パーツを並べました。右端の「位置決め環」の内側に中央の「開閉環」が入り込み、その上から左端の「C型留め具」で挟み込んで「開閉環」を固定する手法です。

↑一つ前の鏡筒最深部に格納される「絞りユニット」の構成パーツを並べました。右端の「位置決め環」の内側に中央の「開閉環」が入り込み、その上から左端の「C型留め具」で挟み込んで「開閉環」を固定する手法です。

ブルー色の矢印が指し示している箇所には、この「開閉環」が筐体外装の一つである「絞り環」と連結する目的と役目でネジ込まれる「シリンダーネジ」専用のネジ穴が用意されています。

◉ シリンダーネジ

◉ シリンダーネジ

円柱の反対側にネジ部が備わり、ネジ部が締め付け固定される事で円柱部分が他のパーツと連携させる能力を持ち、互いにチカラの伝達が実現できる役目として使う特殊ネジ (単なる連結のみに限らず多くの

場合でチカラの伝達がその役目に含まれる)。

すると上の写真を眺めていれば分かると思いますが、右端の「位置決め環」の手前側面には、切り欠き/スリット/溝が空いていて、この間をブルー色の矢印で指し示している箇所のネジ穴に、シリンダーネジがその切り欠き/スリット/溝を貫通してネジ込まれていくと想像できると思うのです。

この時、非常に多くの整備者が間違った思い込みをしますが「切り欠き/スリット/溝」の両端が絞り環の開放位置と最小絞り値の位置に合致していると受け取ってしまう点です(汗)

答えを言うなら、このモデルの場合「開放位置も最小絞り値位置も、両方とも終端に合致しない」が正しい答えであり、要は「それを見抜くのが、例え初めての扱いでも構造検討の領域である」ことを語っています。

従って次の工程では、その判定 (答え) を見定める根拠・・『証拠』・・を解説していくことで、当方がいつも執拗に述べている「本来在るべき姿」への導入に、皆様を導いていきたいと思います(笑)

・・巷で当方が評価されている「嘘つき」が実際はどうなのか、少しは分かるかも知れませんね(笑)

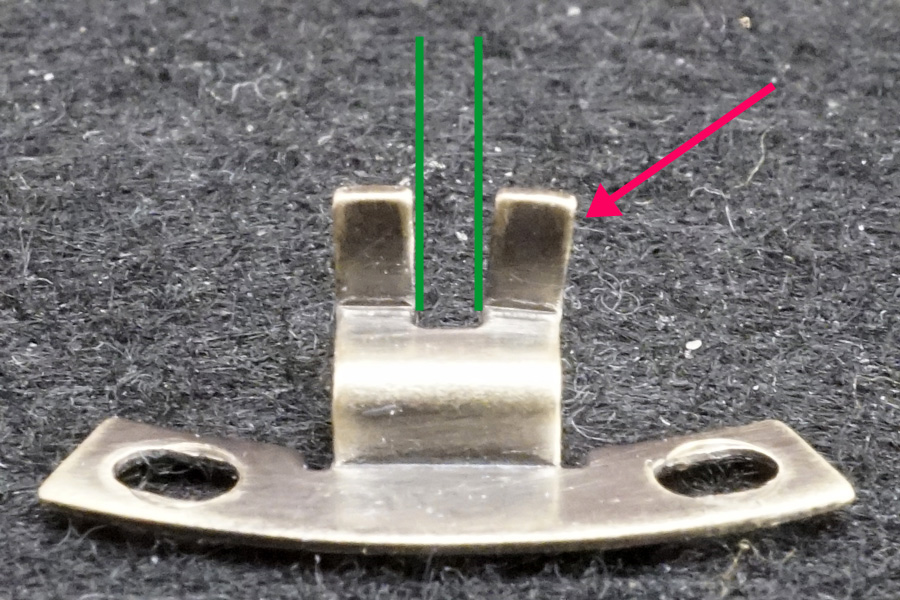

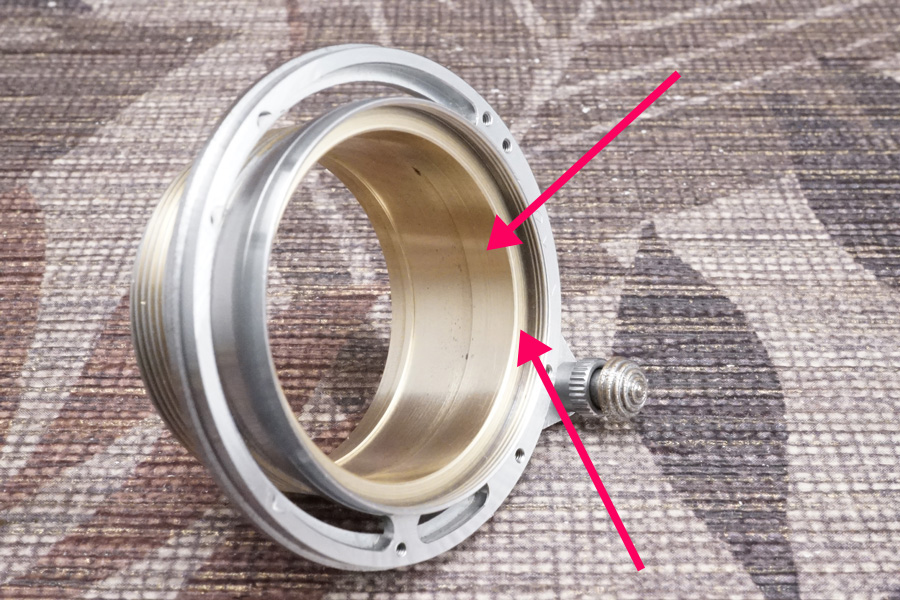

↑上の写真は一つ前の写真で右端に置いてあった「位置決め環」を拡大撮影していますが、外壁の一部をアップしています。すると赤色矢印で指し示している箇所に「イモネジ用の下穴」が用意されているのが分かります。

↑上の写真は一つ前の写真で右端に置いてあった「位置決め環」を拡大撮影していますが、外壁の一部をアップしています。すると赤色矢印で指し示している箇所に「イモネジ用の下穴」が用意されているのが分かります。

ところがその左側にブルー色の矢印で指し示している箇所、ポチッととても小さな点状の痕跡が残っています(汗)・・実際はその1箇所のみならず、他にも似たような点状痕が複数あるので、実際のところよくわかりません(汗)

然し、この赤色矢印とブルー色の矢印の痕跡の違いくらいは歴然だと思うのです(汗)

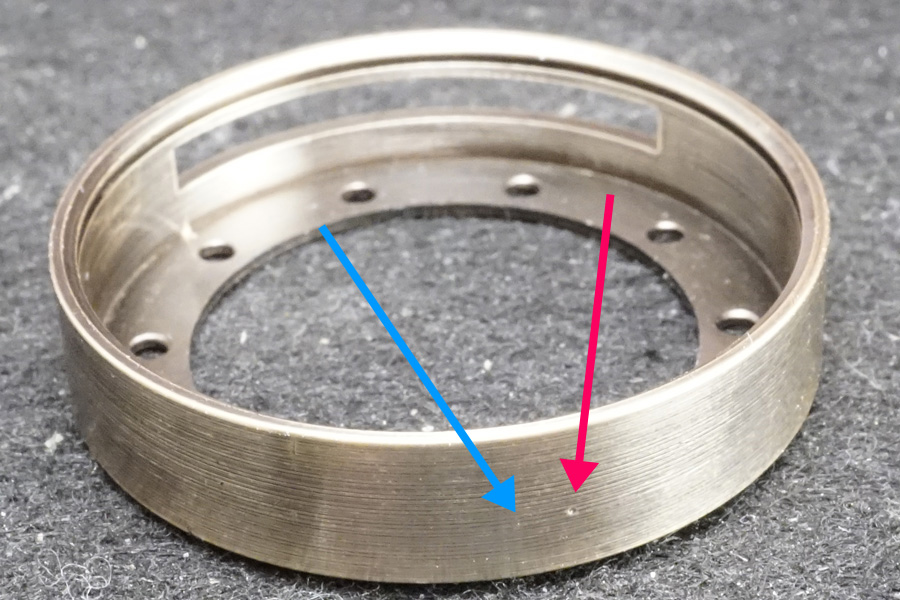

↑もう一度同じ「位置決め環」を拡大撮影していますが、今度は別の外壁部分をアップしています(汗)

↑もう一度同じ「位置決め環」を拡大撮影していますが、今度は別の外壁部分をアップしています(汗)

すると同じように赤色矢印の箇所に「イモネジ用の下穴」が用意してあり、その左横の少々近い位置にブルー色の矢印で指し示している箇所「点状痕」が視認できます。

つまり一つ前の写真とは、この「点状痕」が赤色矢印の「イモネジ用の下穴」から離れている「距離が違う」ことを発見できると思うのです (こちらの写真の位置のほうがより近い距離)。

そしてさらに重要な発見は「このブルー色の矢印て指し示している箇所に、褐色の固着剤が固められていて、この位置決め環が鏡筒最深部に固着していた」事実なのです(汗)

上の写真のブルー色の矢印の位置には「褐色の固着剤」によって固められていましたが、もう一つ前の写真のブルー色の矢印で指し示している箇所には、その「固着剤」が存在しなかったのです (つまり1箇所だけでこの位置決め環を固着剤で固めていた)(汗)・・もちろんイモネジもネジ込まれていましたが、はたしてそのネジ込みだけで「位置決め環」を固定できていたのかまでは、分かりません。

要は赤色矢印で指し示している箇所に、製産時点に用意されていた「イモネジ用の下穴」が意味を成していなかったことを述べています(汗)

そして今までに扱ってきた25本の「Sレンズシリーズ」全ての個体で、鏡筒最深部に組み込まれていた「位置決め環」は、同じように「1箇所だけで褐色の固着剤を使い固められていた」点で、それが様々な焦点距離のモデルで同一の所為なので「製産時点を表す処置なのか???」と言う疑念に膨らんでいたのです(汗)

しかしその「褐色の固着剤」で固められていた位置/場所が問題になりました(汗)

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

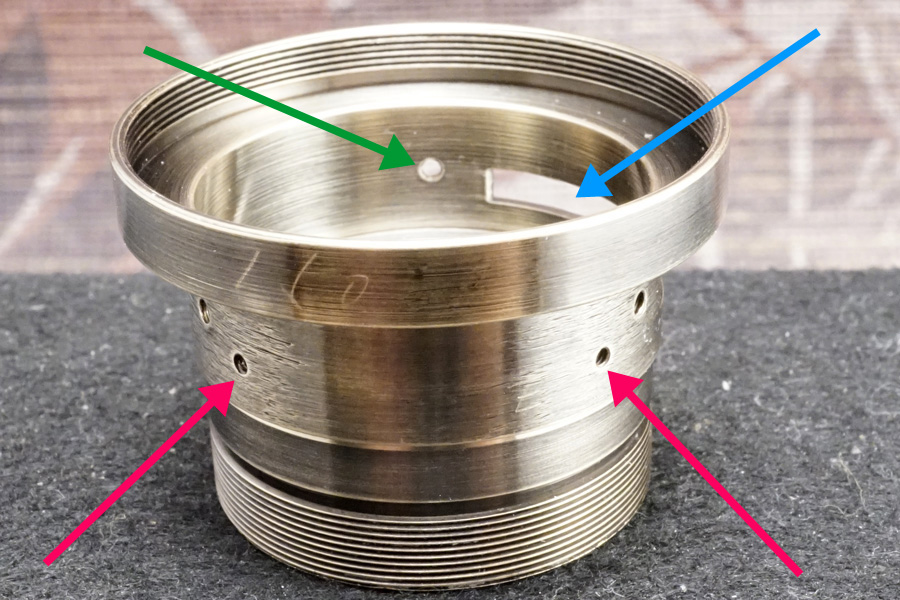

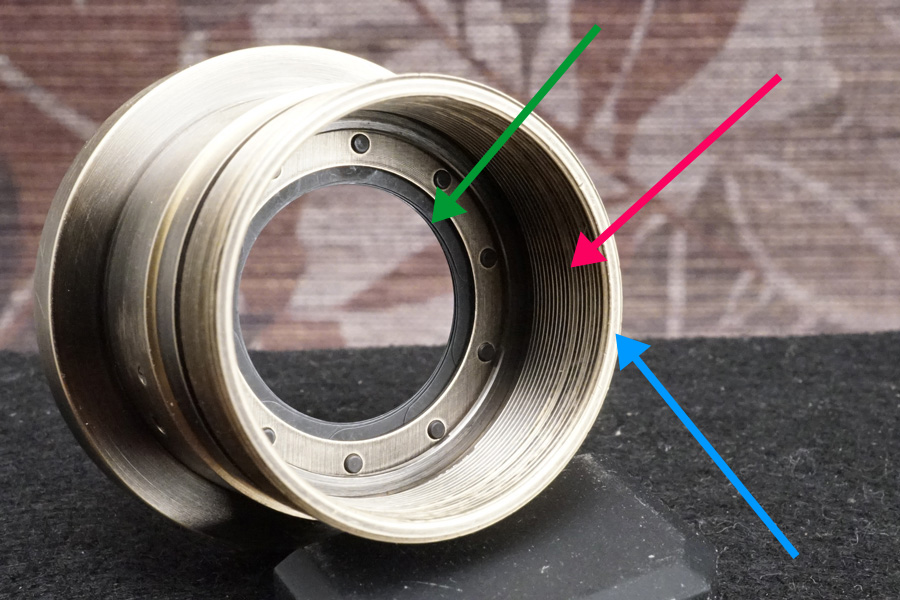

↑ここで説明の為に、一旦鏡筒を立てて撮影しました。赤色矢印で指し示している箇所の位置に、やはり2箇所のイモネジ用のネジ穴が備わっているのが分かります (この場所に前出位置決め環が入る)。さらに位置的に「切り欠き/スリット/溝」の位置もブルー色の矢印で指し示したので「位置決め環の切り欠き/スリット/溝の位置にほぼ近似している関係性」なのが分かると思うのです(汗)

↑ここで説明の為に、一旦鏡筒を立てて撮影しました。赤色矢印で指し示している箇所の位置に、やはり2箇所のイモネジ用のネジ穴が備わっているのが分かります (この場所に前出位置決め環が入る)。さらに位置的に「切り欠き/スリット/溝」の位置もブルー色の矢印で指し示したので「位置決め環の切り欠き/スリット/溝の位置にほぼ近似している関係性」なのが分かると思うのです(汗)

ちなみに鏡筒の上部にマーキングしてある「150xxx」は当方が刻んだのではなく、バラした直後から既にこのようにマーキングしてあった為、過去メンテナンス時の整備者の手による刻み込みだと推測できます・・そうですね、この個体の製造番号を表していますから「この個体の光学系が製産時点を示すオリジナルだったことが、これで証明された」ことを、今述べています!(涙)

・・今まで扱ってきた「Sレンズシリーズ」の中では、オリジナルを維持できているのは大変珍しいです!(驚)

ご依頼者様、これはまさに朗報ではないでしょうか???(涙)・・とにかく良かったです! 何よりも製造番号との同一性は、その個体の信憑性/素性をも明確にしますから、ありがたい話です!!!

ここでのポイントは、鏡筒の切り欠き/スリット/溝 (ブルー色の矢印の箇所) に対して、締め付けているイモネジの1本だけが「直径の反対側に近い位置に在る」点であり、まさにこの位置で「褐色の固着剤で固められていた」のが、今回のこの個体の真実です(汗)

・・何を言いたいのか???

キヤノンカメラの製品設計者は、どうして絞り環操作時の「円運動のチカラ」に対して、均等配置の3箇所で「位置決め環」をイモネジによる締め付け固定にせず「2箇所だけに減じた」のでしょうか???

円形のパーツをイモネジを使って締め付け固定するなら、誰が考えても「3箇所の均等配置で同じようにイモネジで締め付けるのがベスト」だと考えるのが自然な道理だと・・当方は強く思うのです(汗)

ところがキヤノンカメラの製品設計者は・・そうしませんでした(汗)

その理由の一つには「絞り環からの円運動のチカラが影響するから」と考えられ、本来なら上の写真のグリーン色の矢印で指し示している箇所辺りに3本目のイモネジ用のネジ穴が用意されていれば「均等に締め付け固定できた」ハズなのですが、残念ながらこのネジ穴は「フィルター枠固定用の穴の一つ」です(汗)

・・さらに追求していきます。

上の写真左側の赤色矢印の位置にある「イモネジ用のネジ穴」は、実は絞り羽根を組み込んだ時の「開放位置時の反対位置」だったりします(汗)

一方右側の赤色矢印の位置は「絞り羽根の最小絞り値側の時の位置に非常近い」ことから、実は絞り羽根が最小絞り値側で重なってきた時の「界面張力の原理」から「開閉環が上方向に膨れ上がる」現象が発生します(汗)

その時、必然的に反対の下方向のチカラがこの「位置決め環」にも及ぶと同時に、実は絞り環操作時の「回転するチカラ」まで及ぶとなれば「最小絞り値側の時にズレないようにしたい」と考えるのが道理であり(笑)、それら有言実行したのだと推測できるのです(汗)

つまり右側の赤色矢印の位置にイモネジで締め付けるように仕向けた根拠は「最小絞り値に近づいた時に、位置決め環がズレてしまうのを防ぐ意味合いが強い」と理解でき、それが根拠になります。

正直な話、これは明らかにキヤノンカメラの製品設計者の落ち度だと考えます(泣)・・どんな理由であれ、可能な限り「3方向からの均等配置でのイモネジ締め付け固定」こそが基本中の基本だと思うのです。それは「円形パーツ」を扱っているからであり、且つそのパーツに絞り環からの「円運動のチカラが及び続ける」からなおさらなのです(涙)

その原理を逸脱した製品設計を行った、キヤノンカメラの製品設計者の罪は、実は今現在になって、このような過去メンテナンス時の整備者による「間違った位置での固着剤の固定手法」によって、さらに悪化の一途を辿り、リアルな現実に「市場の流通個体の中で、このSレンズシリーズの絞り環操作の違和感を覚える個体が、圧倒的に多すぎる!!!」と言う今ドキの問題を引き起こしています(涙)

おそらく過去の一時期なのか、今現在も続いているのかの詳細は不明ですが、特定の決まった「プロの整備者」及び「プロの整備会社」による、キヤノンカメラ製オールドレンズを多く扱い続けている結果として、今もなお現れ続けているように当方は受け取るのです!(怒)

逆に言うなら、どうして今までに扱ってきた (今回の個体も含めた) 全25本の個体で、全て同じような「絞り環操作時の違和感」を抱え、且つその因果には「褐色の固着剤で1箇所だけ (開放位置側だけで) 固定している」と言う真実が大きく影響しているのか、なのです・・25本全てに於いてですッ!!!(怒)

もしも「固着剤」で固めて「位置決め環」の位置ズレを防ぐのであれば、それは最もチカラが増幅される「絞り羽根が最小絞り値になった時のチカラの増大」なのであって、それは上の写真で言えば「右側の赤色矢印の位置」であるべきなのです(汗)

正直に告知してしまえば、実は今までに扱った全25本の「Sレンズシリーズ」の中に、数本だけですが、上の写真で言うところの右側の赤色矢印の位置でちゃんと「褐色の固着剤」で「位置決め環」が固められていた/固定されていた個体があるのです(汗)

これを考察するに、もしもこの「褐色の固着剤」による固定を製産時点による処置と考えるなら、左側の赤色矢印の位置で固定したり、右側の赤色矢印の位置で固定したりと、凡そ絞り環操作から受けるチカラの影響を考えた時に「製品設計の段階で、左側でも右側でも良いワケがない」と容易に推察できる結果、これら「褐色の固着剤」で固めた所為の真犯人は・・過去メンテナンス時の整備者による行為・・だとの憶測が強いのです(汗)

・・本当にロクなことをしません!(怒)

もちろんその際にイモネジによる締め付けも同時に行っていますが、それにプラスして「褐色の固着剤」を併用しており、イモネジによる締付用の下穴まで製産時点に用意していながら、固着剤を使う道理が説明できません(汗)

そのイモネジ用の下穴の研削形状からして「イモネジを最後まで締め付ける為に用意してある下穴」との推定が適い、実際に「Sレンズシリーズ」のモデルによっては「1箇所だけ下穴が用意されていた」モデルも顕在しているのを掴んでいます(汗)

然し、その1箇所だけの下穴は「絞り羽根を最小絞り値方向に閉じた時の位置に近い」ワケで、それが意味するのは、キヤノンカメラの製品設計者が「金属材が重なり合った時の (つまり絞り羽根が最小絞り値まで閉じた時の) 界面張力原理」を知っていたことを意味しています (当然の話しですが)。

このような「観察と考察」と「原理原則」に則った時、どう考えても「絞り羽根の開放側で固着剤で固める道理が通らない!!!」と述べているのです(汗)

つまり過去メンテナンス時の整備者は、まるでそういう「原理原則」を理解できていなかった整備者だったと結論づけられると言っているのです!(怒)

しかもその整備者は「先代の整備者」のほうであり、今回の個体の内部では「ネジというネジ全てが硬締め/チャック締め」されている始末で、そもそも真鍮材/ブラス材の各パーツを締め付け固定している大前提すら、完璧に100%見失っています(汗)

例えばネジ種やネジ頭の形状を無視して片っ端に締め付けている様子を指して「締付ネジの使い方を理解できていない」と判定を下せるのです(笑)

この「プロの整備会社」は、今現在は息子が引き継ぎ、今も相変わらず先代から伝承された整備技術を使って整備し続けている会社でもあります (何処の会社なのかは敢えて告知しません)(汗)

キヤノンレンズの特に絞り環操作を悪化させている・・根源と言っても良いと思うのです。それは25本全てだからです!(怒) 25本全てに製造番号の一部がマーキングされているのも、まるで100%同一ですから、この会社の整備手法の一つなのでしょう(汗)

今現在の息子の時代に入ると、在籍整備者は「ネジ頭に固着剤 (レジン液の部類) をさらに塗布する」整備手法まで導入し、それこそネジ種に入らない (つまりパーツの締め付け固定に入らない) ネジに対してまで、あらゆる箇所に「固着剤」を注入しまくりで、いったいこの何処に「プロの整備者」としての威厳が存在するのかと・・真っ向から唾を吐きかけて問い正したいですね!!!(怒)

・・信じられません!(怒) 酷すぎます!!!(怒)

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

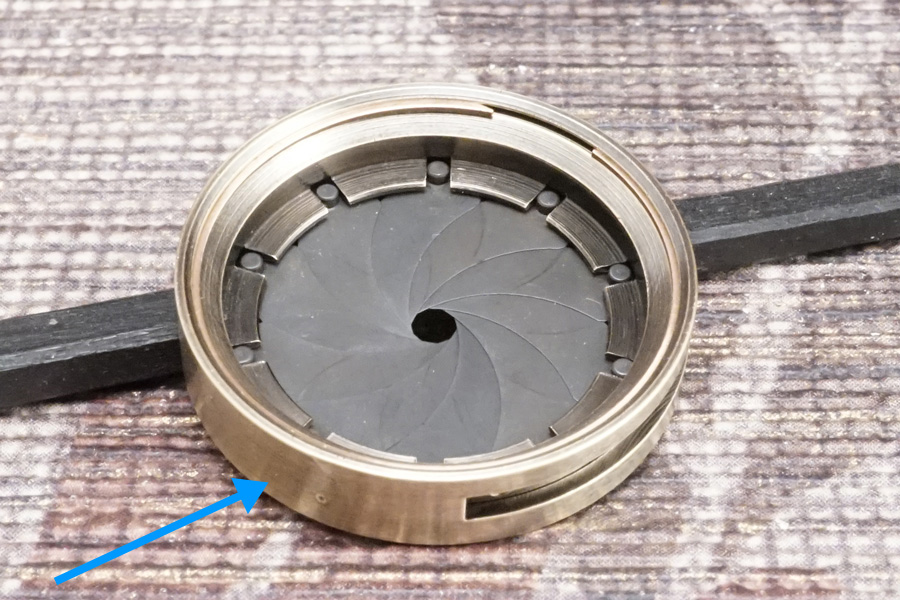

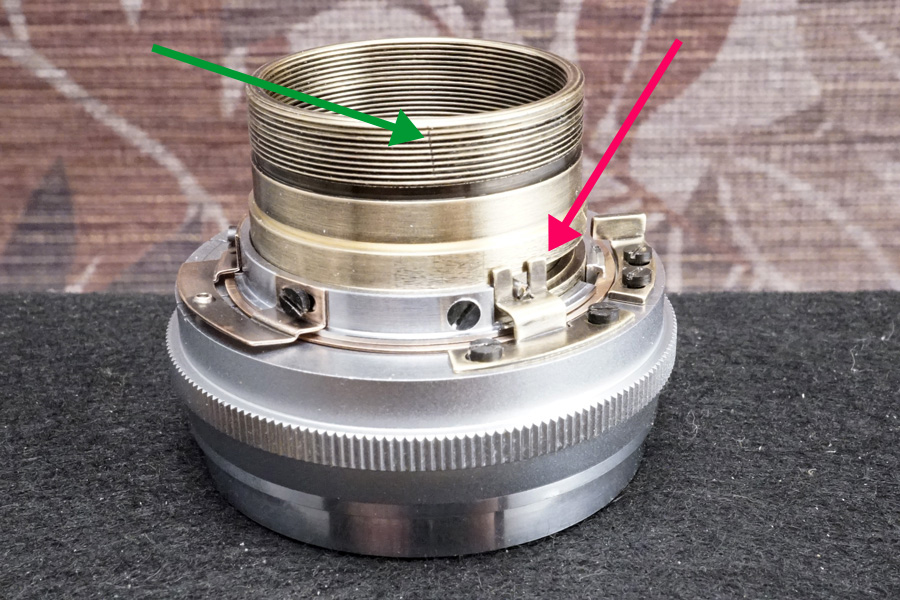

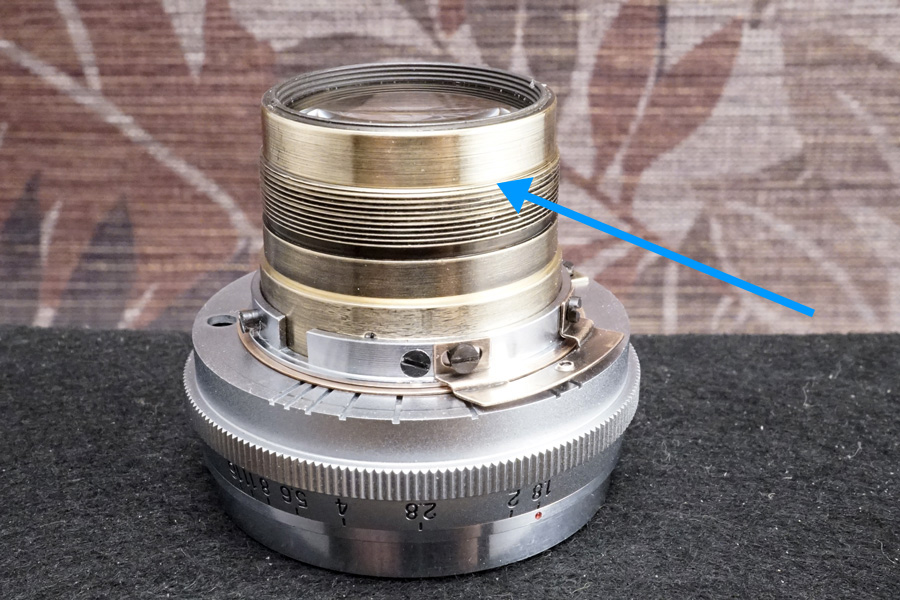

↑ようやく納得できる平滑性、且つ抵抗/負荷/摩擦を感じない状態で、この絞りユニットの研磨と微調整の組み上げが終わりました(汗)

↑ようやく納得できる平滑性、且つ抵抗/負荷/摩擦を感じない状態で、この絞りユニットの研磨と微調整の組み上げが終わりました(汗)

ブルー色の矢印で指し示している箇所が「点状痕」の位置を明示しています(笑) 然し「固着剤」はこの位置ではなかったので、過去メンテナンス時の整備者は、まるで「原理原則」を理解していません(笑)・・恥ずかしい話です(笑)

上の写真を見れば分かりますが、絞り羽根が最小絞り値方向に閉じて重ねってきている時、シリンダーネジをネジ込む為のネジ穴は、ご覧のように切り欠き/スリット/溝の位置から上方向に膨れ上がっているのが分かります (上の写真の切り欠き/スリット/溝の処に、微かにしか写っていない)。

「C型留め具」を使っている理由は、このような絞りユニット内部での「絞り羽根が上方向に膨らむ原理」があるからで、むしろ絞り羽根が開放位置の時には「C型留め具」の役目は、ほぼ休んでいる状態 (その効果が低減している状態) だと指摘できるのです(汗)

またそれを何の疑いもなく、未だにその伝承を信じ込んで現役の整備者が整備し続けているのですから、マジッで堪ったものではありません(笑)・・そういう仕上がりの個体が、今もカメラ店のショップ内ガラスケースに、いっぱい並んでいるのです(笑)

「そういう個体を高いお金を払って買っていきたいのが皆さんの心情」なのでしょうから、そういう皆さんは実は「当方がお付き合いする相手には向かない人達」なので、どうぞプロのカメラ店様や修理専門会社様宛てに、オーバーホール/修理ご依頼下さいとお願いしている次第です(笑)

・・当方はマジッで御免被りますねッ!(笑)

↑完璧な絞りユニットが、鏡筒の完璧な位置にセットできました (当たり前です)!(笑)

↑完璧な絞りユニットが、鏡筒の完璧な位置にセットできました (当たり前です)!(笑)

当初バラす前時点の確認では「絞り羽根が閉じすぎていた」ので (前述してきたブルー色の矢印の位置で固定されていたから/2つ目の写真のブルー色の矢印の位置) それを製産時点に用意されていた「イモネジ用の下穴」に戻した開閉状態に現在はセットしてあります(笑)

・・こういうのが「本来在るべき姿」だと、当方は思うのですが、巷では当方のこういう説明は煽りの一種でウソらしいですから、皆様も是非ご注意下さいませ(笑)

↑完成した鏡筒を再び立てて撮影しました。もぅ既に微調整は完璧なので、ここからはフィルター枠や絞り環の組み付け工程に移っていきます。

↑完成した鏡筒を再び立てて撮影しました。もぅ既に微調整は完璧なので、ここからはフィルター枠や絞り環の組み付け工程に移っていきます。

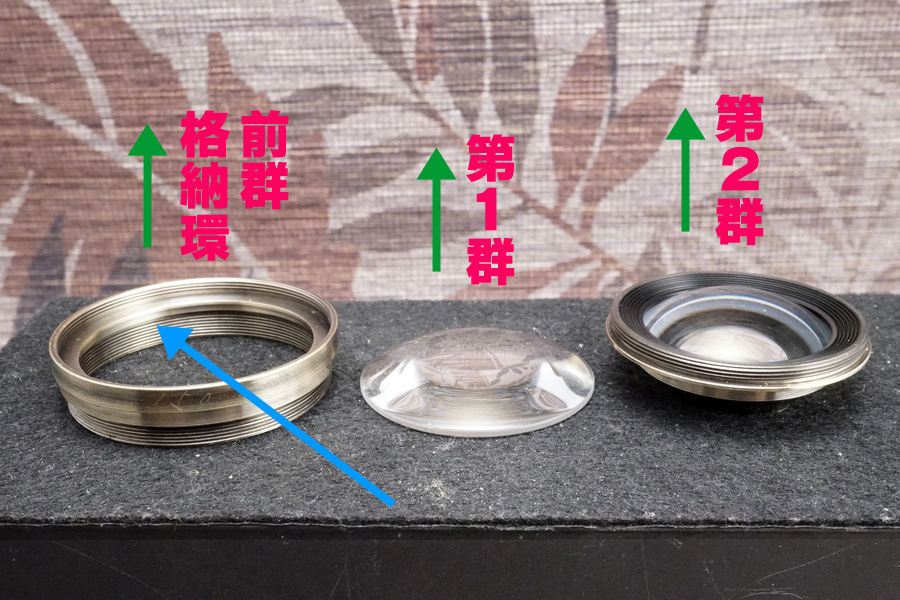

↑今回扱った個体から抜き出した光学系です。光学系前群だけを並べていますが、左端は「前群格納環 (リング/輪っか)」であり、続いて光学系第1群 (㊥) に第2群 (㊨) です。光学系前群を赤色文字で表記しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を表します。

↑今回扱った個体から抜き出した光学系です。光学系前群だけを並べていますが、左端は「前群格納環 (リング/輪っか)」であり、続いて光学系第1群 (㊥) に第2群 (㊨) です。光学系前群を赤色文字で表記しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を表します。

そしてブルー色の矢印が指し示している箇所には (格納環の内側ですが)「反射防止黒色塗料」が着色されていた為、溶剤で完全除去しました。

・・その理由をここから解説していきます。

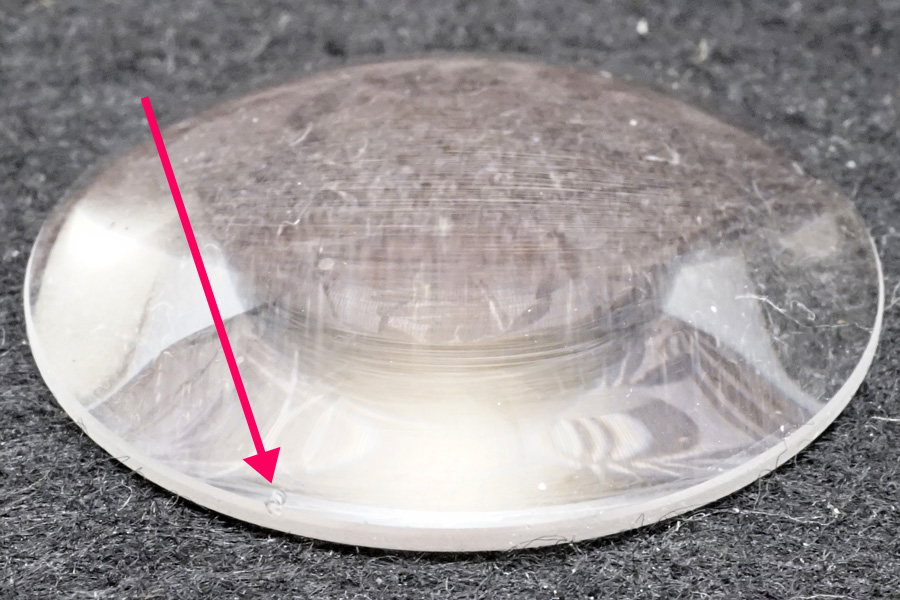

↑上の写真は取り出した前玉です。赤色矢印の箇所が欠けているのです(涙)

↑上の写真は取り出した前玉です。赤色矢印の箇所が欠けているのです(涙)

↑さらに拡大撮影しました。円形の筒状に深くえぐれているような欠け方ですが、これは決して例えばカニメレンチなどの工具が当たってしまい、欠けた/割れた話では・・ありません!(怒)

↑さらに拡大撮影しました。円形の筒状に深くえぐれているような欠け方ですが、これは決して例えばカニメレンチなどの工具が当たってしまい、欠けた/割れた話では・・ありません!(怒)

例えばもしも衝撃によって破断するなら、このような円形状に割れていかないのがガラス質の性質なので、このような欠け方/割れ方を確認するだけで「過去メンテナンス時の整備者が、いったい何をヤッて、このように欠けさせてしまったのか???」・・その一部始終をこれからご案内申し上げます(笑)

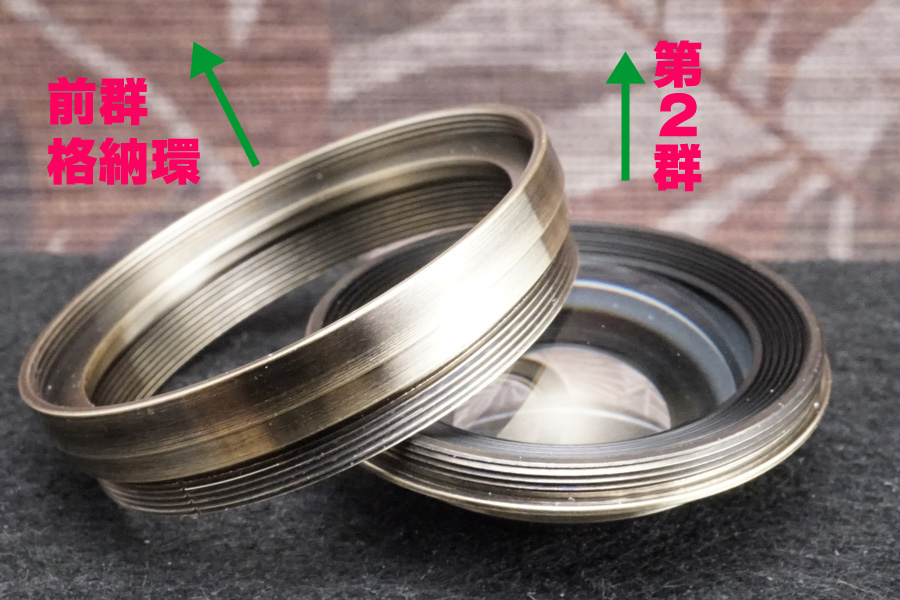

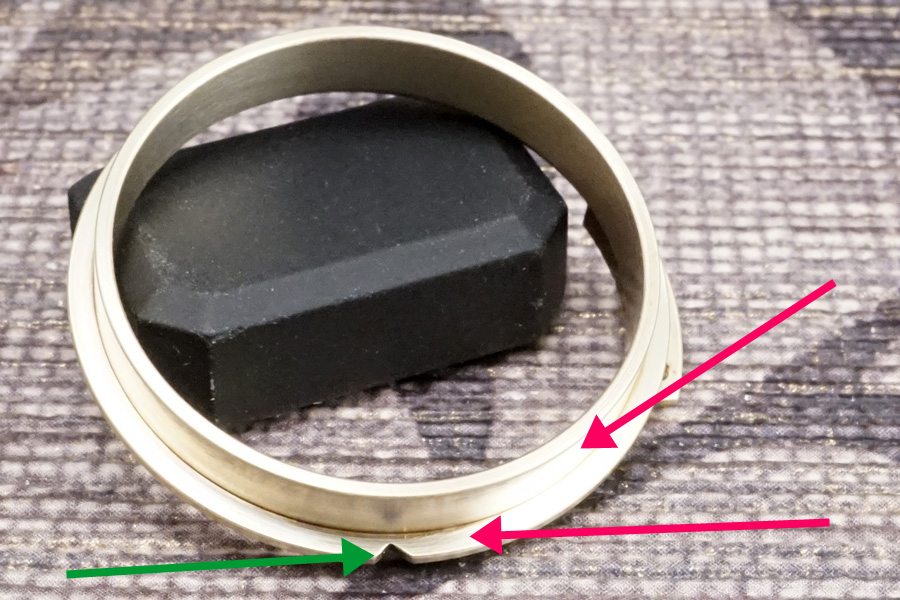

↑このモデルの場合、前玉は上の写真左側の「前群格納環」の内部に落とし込み方式でセットれますが、上の写真はグリーン色の矢印が指し示している方向が、前玉の露出面側方向を意味します。

↑このモデルの場合、前玉は上の写真左側の「前群格納環」の内部に落とし込み方式でセットれますが、上の写真はグリーン色の矢印が指し示している方向が、前玉の露出面側方向を意味します。

つまり前玉は「ヒックリ返して裏面を上向きにして落とし込む」方法で格納します。その後に右横に並べた「締付環」によって締め付け固定する手法です。

一つ前のほうで明示した前玉のフチ部分の欠けは、実は格納する時に欠けてしまったのではありません(泣)

バラしている時に、ムリなチカラで前玉を (指で) 押し込んだから、フチ部分がその圧力に耐えられずに欠けたのです(汗)

逆に言うなら、カニメレンチが当たったりなどの衝撃ではないのです。

・・ではどうして外す際の指押しだけで欠けてしまったのか???

答えは簡単です。上の写真ブルー色の矢印で指し示している箇所に「反射防止黒色塗料」が塗られていたからです(汗)・・前玉格納箇所の内壁と突き当て面 (前玉の露出面側のせり出した微細な枠部分) の2箇所に着色していました(涙)

結果、指押しによって (前玉の露出面側方向からの指押しによって) 前玉が外れる際、欠けた箇所だけに一番最初のチカラが及んだのです(涙)

つまり「反射防止黒色塗料」の塗膜分の厚み、凡そ0.06㎜〜0.3㎜の範疇で、塗膜の厚みの影響が「外径の両端からの圧力」としてプレッシャーを長年受け続けていた結果、簡単に欠けてしまったというのが顛末です(涙)

これは真鍮材/ブラス材の応力反応です。必要以上に圧力を受けると、金属材はそれに抗おうとします・・応力反応ですね(涙)

・・過去メンテナンス時の整備者は、金属材相手の仕事なのに、知らなかったのです!(驚)

従って前玉の欠けていた箇所をよ〜く観察すれば「露出面側の方向だけが欠けている=裏面側まで欠けが到達していない」のは、まさに火事場の出火原因、出火場所の確定みたいな話であり(汗)、過去メンテナンス時の整備者が、前玉を露出面側方向から内側方向に向かって、この前群格納環に格納されていた前玉をプッシュして、強く指押ししていたことが白日の下に晒されました(笑)

そして何故そんなに指で押し込んで外すような行為を執ったのかと言えば、まさに「反射防止黒色塗料」のせいで「前玉が固まっていて外れなかったから」と指摘でき、全ての根源は「反射防止黒色塗料」の着色なのです。

つまりそもそも過去メンテナンス時の整備者が整備したタイミングよりも、さらに古い時代に整備した時に着色されていた「反射防止黒色塗料」の問題だったワケですが、本質的な話を述べるなら (それら2人の整備者が介在していながら) 2人ともその「反射防止黒色塗料」を塗るのが当たり前だと考えていた整備者だったからこそ、何の疑いもなく「指で強く押し込んでしまった」経緯が見えてきました(笑)

では当方が整備する時はどうしているのか???・・答えは簡単です「イキナシ溶剤を注入して反射防止黒色塗料を溶かしてから前玉を外す」ワケで、要は「反射防止黒色塗料」をまるで信用していないので、全て溶剤で溶かして完全除去してしまうからです(笑)

もっと言うなら、もしも製品設計が「その箇所には反射防止が必要」と考えていたなら (もちろんそれは光学設計からの指示によりますが)、そもそも製産時点に「微細な凹凸を伴うマットな黒色梨地メッキ加工」を施すハズなのです。実際そういう箇所は数多く発見できますし「反射防止黒色塗料」を溶剤を使い完全除去したら、その下からさらに「微細な凹凸を伴うマットな黒色梨地メッキ加工」が現れた・・などと言うことすら今まで数え切れないほど経験しています (過去メンテナンス時の整備者は、そんなメッキ加工すら関係なく反射防止黒色塗料を塗りまくっていることを明示している)(笑)

全ては、仕上がってからの外見上の「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」の一環でしかありません(汗)

・・当方がチェックすれば全て白日の下に晒されるので、当方を騙すことは、不可能ですね!(笑)

仮にもしも外圧を受けて、衝撃が原因で割れていたのなら、前玉は縦方向に、破片が鋭利な尖った三角形状に粉々になっていたと指摘できるのです(怖)・・これが光学硝子レンズたる「ガラス質」の性質です!(汗)

そのような原理は『♦ オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』の勉強から学びました(恥)

・・当方は今頃、そんな勉強をしています!(恥)

↑前玉が欠けた原因が判明したので、オーバーホール工程を進めていきます。

↑前玉が欠けた原因が判明したので、オーバーホール工程を進めていきます。

この前群格納環 (㊧) の下方向から、次の2枚貼り合わせレンズたる光学系第2群 (㊨) がネジ込まれて格納完了する製品設計です。グリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味します。

↑㊧の前群格納環をヒックリ返しましたが (だからグリーン色の矢印が反転しています)、ブルー色の矢印で指し示している箇所全てに「反射防止黒色塗料」が着色されていました(涙)

↑㊧の前群格納環をヒックリ返しましたが (だからグリーン色の矢印が反転しています)、ブルー色の矢印で指し示している箇所全てに「反射防止黒色塗料」が着色されていました(涙)

実はブルー色の矢印で指し示している箇所は「光路長に影響を来す箇所だけを指し示している」為、本当はもっと多くの箇所が真っ黒でした(笑)

光路長なので、詰まる処「前玉の格納位置が第2群に近づきすぎていた」或いは「第2群が離れすぎていた」もっと言えば、その両方かも知れません(汗)

さらにこの「前群格納環」自体のフチも着色されまくりだった為、そもそも光学系前群の格納位置が外側に延伸していた光路長だった懸念も捨てきれません(怖)

・・いったいこの何処に「プロの整備者」の威厳を、確認できると言うのですか???(笑)

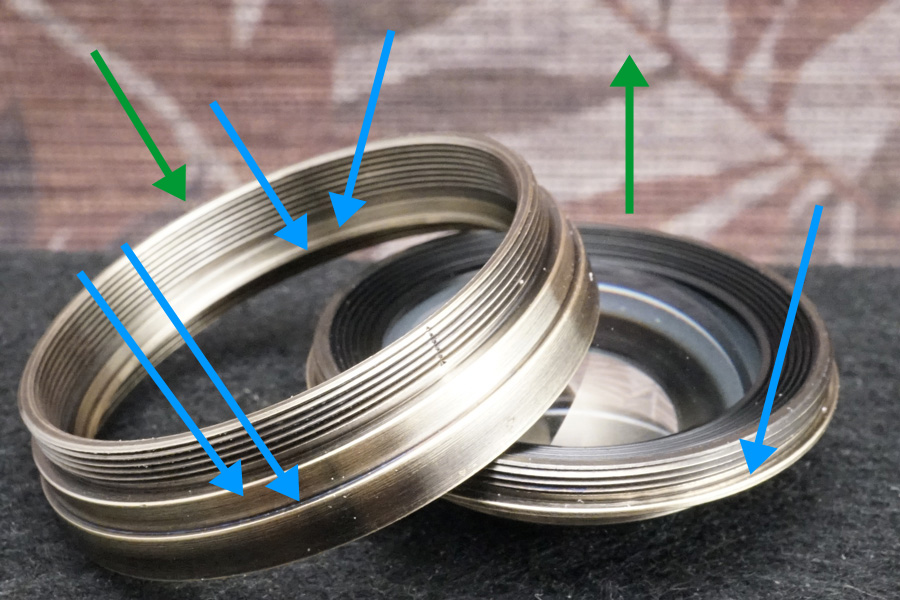

↑光学系前後群を順番に並べて撮影しました。赤色文字が光学系前群でブルー色文字が後群です。またグリーン色の矢印が指し示す方向が、前玉の露出面側方向です。

↑光学系前後群を順番に並べて撮影しました。赤色文字が光学系前群でブルー色文字が後群です。またグリーン色の矢印が指し示す方向が、前玉の露出面側方向です。

↑例えば後群側の第3群も、ご覧のように真鍮材/ブラス材に光学硝子レンズがモールド一体成型ですが、赤色矢印で指し示している箇所に「反射防止黒色塗料」が着色されていましたが、実はこれらの箇所は光路長には一切影響しません(笑)

↑例えば後群側の第3群も、ご覧のように真鍮材/ブラス材に光学硝子レンズがモールド一体成型ですが、赤色矢印で指し示している箇所に「反射防止黒色塗料」が着色されていましたが、実はこれらの箇所は光路長には一切影響しません(笑)

↑ヒックリ返して裏面側 (つまり絞りユニット側の面) を拡大撮影していますが、同じように赤色矢印の箇所に「反射防止黒色塗料」が着色されまくっており、然し光路長には一切影響しない場所です。

↑ヒックリ返して裏面側 (つまり絞りユニット側の面) を拡大撮影していますが、同じように赤色矢印の箇所に「反射防止黒色塗料」が着色されまくっており、然し光路長には一切影響しない場所です。

ご覧のとおり「製造番号の一部」がやはりマーキングされており、それはこの個体のオリジナル性を保証してくれました(涙)・・或る意味、ありがたいです!(涙)

逆に言えば、もしもマーキングが無ければ、そもそもそのオリジナル性を疑いようがありませんが(笑)

↑残り仕上げの光学清掃だけが残っている状態の、光学系後群を並べています。絞りユニットを堺に向きが反転するので、グリーン色の矢印も反転しています。すると赤色矢印で指し示している箇所のネジ山が後群格納筒にネジ込んでいく時のネジ山になる為、実はこれら2つの群は互いに接触しません(汗)

↑残り仕上げの光学清掃だけが残っている状態の、光学系後群を並べています。絞りユニットを堺に向きが反転するので、グリーン色の矢印も反転しています。すると赤色矢印で指し示している箇所のネジ山が後群格納筒にネジ込んでいく時のネジ山になる為、実はこれら2つの群は互いに接触しません(汗)

↑その根拠が上の写真で、赤色矢印がそれら後群側の2つの群がネジ込まれる際のネジ山です。然しブルー色の矢印の箇所で、そもそも後玉のネジ込みがストップしてしまうのです (だから後群側の2つの群は互いに接触しないと明言できる)(汗)

↑その根拠が上の写真で、赤色矢印がそれら後群側の2つの群がネジ込まれる際のネジ山です。然しブルー色の矢印の箇所で、そもそも後玉のネジ込みがストップしてしまうのです (だから後群側の2つの群は互いに接触しないと明言できる)(汗)

ちなみにグリーン色の矢印が指し示している箇所は、絞り羽根が完全開放した時の「絞り羽根のフチ部分」なのですが、実は当初バラす前時点はこの位置よりも、さらに内側に絞り羽根が極僅かに閉じていたので「おそらく開放f値:F1.8に到達していなかった」と言う懸念があったのです(汗)・・おそらく限りなく「F1.9に近い」位置まで、絞り羽根が閉じていたと思います (念のため簡易検査具で検査しましたが、微妙で確定はできていません)。

現状 (上の写真では) 既に位置決め環を正しい位置で固定したので、この開き具合が開放時の絞り羽根のフチの位置です(笑)

↑光学系前群をセットしました。製造銀号が同じです(涙)・・嬉しい!

↑光学系前群をセットしました。製造銀号が同じです(涙)・・嬉しい!

ブルー色の矢印で指し示している箇所が当初は着色されていたので、おそらく塗膜の厚み分、光学系前群全体の光路長すら、外方向に延伸していたと容易に推測できます(涙)

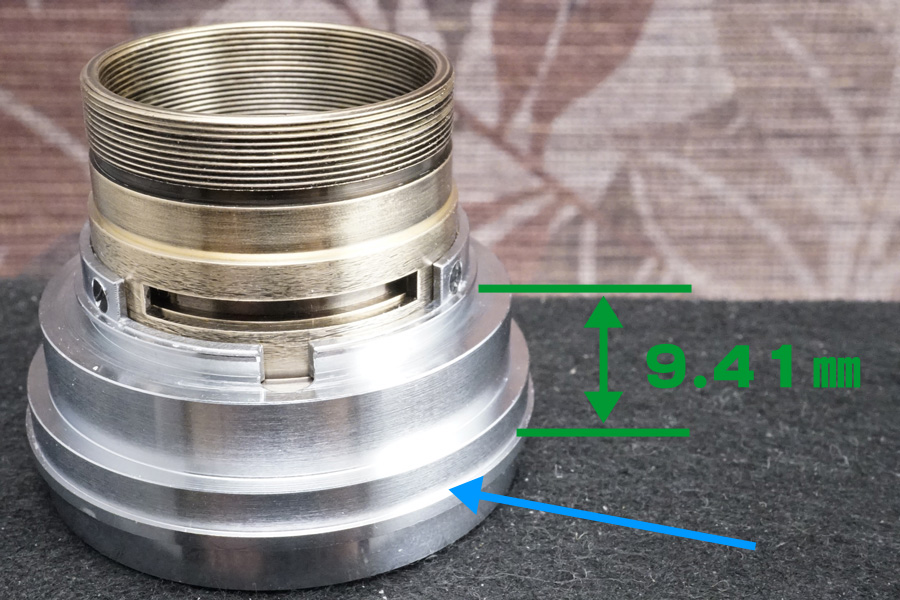

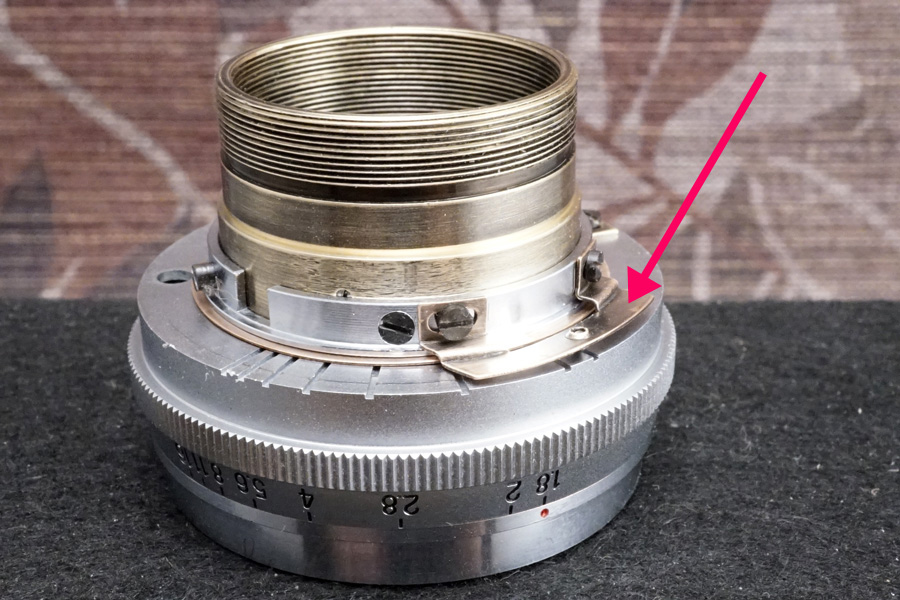

↑ヒックリ返して撮影しましたが、ブルー色の矢印の箇所がこのモデルでの「絞り環操作を決定づける最大のポイント箇所」であることすら、過去メンテナンス時の整備者は気づいていませんでした(涙)

↑ヒックリ返して撮影しましたが、ブルー色の矢印の箇所がこのモデルでの「絞り環操作を決定づける最大のポイント箇所」であることすら、過去メンテナンス時の整備者は気づいていませんでした(涙)

先ず、このフィルター枠の中で「絞り環が被さる場所の高低差」を実測したので上の写真です・・9.41㎜の高低差が実測できました。

↑それでは、その上から被さる「絞り環」の内側の深さはどうでしょうか???(笑)

↑それでは、その上から被さる「絞り環」の内側の深さはどうでしょうか???(笑)

デジタルノギスを使って計測すると「10.16㎜」だったのです!(驚)・・一つ前の写真の実測値から「+0.75㎜」分の隙間が、これらの間に空間として空いていることを意味します!

・・何を言いたいのか???

つまりこの絞り環の操作性を決めているのは「内部に塗布するグリースの性質ではない!」もっと言うなら、キヤノンカメラはこの絞り環の内部にグリースなど塗るつもりで製品設計していない!・・と断言できるのです!(汗)

それなのに、過去メンテナンス時の整備者は、この内側にグリースを塗ったくっていましたが、ほぼその90%近くが効力を発揮しないままに、経年劣化進行していっただけと言う結末です(笑)

そして重要なのは前述とおり、ブルー色の矢印で指し示している箇所の、この絞り環のフチ部分です!

↑絞り羽根の制御機構部を組み上げていきます (もちろんグリースなど塗らずに組み立てます)。

↑絞り羽根の制御機構部を組み上げていきます (もちろんグリースなど塗らずに組み立てます)。

先ずブルー色の矢印が指し示している箇所に大きめの穴が開いています(汗)・・コレ、いったい何の為にワザワザ研削れているのでしょうか???

・・コレ、実は「空気抜き」なんです!(笑)

これは試しに、これらネジ穴まで含めセロテープを張ってみましたが、するとこの絞り環がふわぁ〜ッと被さる印象になったので、この穴が「空気抜き」だと理解できました (他の小さな穴は全てネジ穴なので、組み立てていけばいずれ塞がるから)(笑)

逆に言うなら、それほどこの絞り環の形状が問題になるのだと言っているワケで、それすら気づけない人達は、そもそも整備者になる資質が・・ありませんね!(笑)

また赤色矢印で指し示している箇所には、絞り値に見合う位置に「絞り値キー (溝)」が刻まれています。

さらにグリーン色の矢印が指し示している箇所には「C型留め具」を使って絞り環が固定されていますが、この「C型留め具」にすら、使い方があります(笑)・・ただ単にハメ込むだけではありません!(笑)

金属材相手の仕事なのに、ネジ種別の使い方/締め付け方も、C型留め具の使い方も、金属質やメッキ加工の違いすら、何もかも知らないままに整備していて、それで「プロの整備者」と呼ばれるのですから、マジッでその技量たるやもの凄いスペックの人材なのでしょう!(笑)

・・笑えますョ(笑)

↑鏡筒最深部にセットされている絞りユニットから飛び出てくる「シリンダーネジ」を受ける「開閉キー受け具」を拡大撮影しました。するとグリーン色ラインで囲っている間にそのシリンダーネジが入りますが、その爪の一方を工具を使って広げているのが一目瞭然です (赤色矢印)(笑)

↑鏡筒最深部にセットされている絞りユニットから飛び出てくる「シリンダーネジ」を受ける「開閉キー受け具」を拡大撮影しました。するとグリーン色ラインで囲っている間にそのシリンダーネジが入りますが、その爪の一方を工具を使って広げているのが一目瞭然です (赤色矢印)(笑)

もちろん正しくは爪が垂直状に切り立つのが製産時点を表しますから、当方はこの過去メンテナンス時の整備者の所為を正して、基に戻す「尻拭い」を、今回の整備でもヤラされている始末です(涙)

まぁ〜、それが当方の身分相応といったところなのでしょう(笑)・・何しろ当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので(笑) 「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいです(笑)

ところが今度は「自分でそのように曲げたり加工してから撮影して説明している」とまで言われているらしく(笑)、もはや何を言っても意味がありません(笑)

↑絞り羽根の制御系パーツの全てをセットし終わったところです。赤色矢印で指し示している箇所には、一つ前で曲げられていた爪を正しく垂直状に戻してから組み込んだ「開閉キー受け具」です。またグリーン色の矢印で指し示している箇所に残る「長い切込み」は、ネジ込み時のカジリ付を防御する目的と役目の、製産時点に研削された処置です。

↑絞り羽根の制御系パーツの全てをセットし終わったところです。赤色矢印で指し示している箇所には、一つ前で曲げられていた爪を正しく垂直状に戻してから組み込んだ「開閉キー受け具」です。またグリーン色の矢印で指し示している箇所に残る「長い切込み」は、ネジ込み時のカジリ付を防御する目的と役目の、製産時点に研削された処置です。

↑向きを変えて撮影しました。今度は絞り環のクリック感を実現させている「板バネ+鋼球ボール」を赤色矢印で指し示しています。

↑向きを変えて撮影しました。今度は絞り環のクリック感を実現させている「板バネ+鋼球ボール」を赤色矢印で指し示しています。

するとご覧のようにグリースを一切塗っていません(笑)

もっと言うなら、前述のとおり、絞り環の内側すらグリースを一切塗布していないので、このモデルの絞り環の部位には「グリースが必要ない製品設計」なのだと、申し上げているのです!(笑)

それなのに先ず以て非常に多くの整備者が、これら絞り環の部位にグリースを塗ったくります(笑)

グリースだから潤滑性を与えるので良いではないかと言われますが、そもそも必要が無いメッキ加工を施している為、下手なグリースを塗布するのは「むしろ水分を引き留めてしまう因果を招く」ので、却ってパーツの酸化/腐食/サビを促す結末を見るハメに陥ります(涙)

・・金属相手なのに、それすら理解していませんね(汗)

↑また別の向きで撮りました。赤色矢印で指し示している箇所に「停止キー」がある為、そこまでブルー色の矢印で指し示している箇所の「ストッパー」が移動して、カチンと音が聞こえて突き当て停止するので「最小絞り値:F16でちゃんと絞り環が停止する」ワケです。

↑また別の向きで撮りました。赤色矢印で指し示している箇所に「停止キー」がある為、そこまでブルー色の矢印で指し示している箇所の「ストッパー」が移動して、カチンと音が聞こえて突き当て停止するので「最小絞り値:F16でちゃんと絞り環が停止する」ワケです。

要は絞り環操作時にピタリの「F16」で停止するのは、このストッパーの微調整が適切だからです(笑)・・上の写真は開放位置の時の撮影なので、グリーン色の矢印の範囲でストッパーが移動する (絞り環を回す) と言う仕組みですね(笑)

従ってその時にグリースなど一切塗布せずとも「ワザワザ銅板素材で用意した鋼の強さを活かして、鋼球ボールが反発する感触で絞り環のクリック感を体現させた」結果、このモデルの絞り環操作時は「クンックンッ」とかすかな感触が指に伝わる「板バネ方式の特異なクリック感を味わえる」ように仕向けた製品設計だったのに、今までの過去メンテナンス時の整備者の所為により、そのような製品設計者の企図が台無しになってきました(笑)

・・な〜んにも分かっていないのですね(笑)

↑完成した絞り環を撮影していますが「ブルー色の矢印で指し示している箇所だけが、唯一の接触箇所」なので、互いの接触面を「平滑研磨」して仕上げています (グリースを塗らないので当たり前の話です)。

↑完成した絞り環を撮影していますが「ブルー色の矢印で指し示している箇所だけが、唯一の接触箇所」なので、互いの接触面を「平滑研磨」して仕上げています (グリースを塗らないので当たり前の話です)。

このブルー色の矢印の位置でしか絞り環がフィルター枠と接触しないと言うことは (前述したデジタルノギスでの実測のとおり、絞り環の内部は0.75㎜の隙間が空いていて、互いに接触していないから)、この絞り環の操作時の平滑性や操作性を決めている箇所が、このブルー色の矢印で指し示している接触箇所だけだと言うことを・・申し上げているのです(笑)

逆に言うなら、だからこそ「フィルター枠のほうをクロームの平滑メッキ加工に仕上げてきた」ワケで、その一方で鏡筒や絞り環側は「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」であるのは「そこにグリースを介在させない目的があったから」と指摘できるのです(笑)

・・こういうのが「観察と考察」であり「原理原則」だと執拗に述べています(笑)

ご覧のように開放f値:F1.8にピタリの位置で突き当て停止です。当初バラす前時点の確認では「開放側に僅かな遊びを抱えていた」結果、F1.8の僅か先まで絞り環が動いていた状況ですが、現在は「まるでピタリ (クリック感もピタリ)」です (当たり前です)(笑)

↑最小絞り値:F16もピタリの位置で突き当て停止ですし、もちろんクリック感もピタリです。ブルー色の矢印が指し示している箇所には、ちゃんと鋼球ボールが板バネに挟まれているのが見えています・・可愛いです!(笑)

↑最小絞り値:F16もピタリの位置で突き当て停止ですし、もちろんクリック感もピタリです。ブルー色の矢印が指し示している箇所には、ちゃんと鋼球ボールが板バネに挟まれているのが見えています・・可愛いです!(笑)

↑光学系後群をようやくセットできました・・同じようにブルー色の矢印で指し示している箇所に着色されていた「反射防止黒色塗料」を完全除去したの為、光路長が適正範囲に戻り、現状とっても鋭いピント面に変化しています!(驚)

↑光学系後群をようやくセットできました・・同じようにブルー色の矢印で指し示している箇所に着色されていた「反射防止黒色塗料」を完全除去したの為、光路長が適正範囲に戻り、現状とっても鋭いピント面に変化しています!(驚)

↑鏡胴「前部」が完成したので、ここからは鏡胴「後部」の工程に入りますが、ハッキリ言ってヘリコイド群だけです(笑)

↑鏡胴「前部」が完成したので、ここからは鏡胴「後部」の工程に入りますが、ハッキリ言ってヘリコイド群だけです(笑)

❶ 距離環用ローレット (真鍮材/ブラス材)

❷ 距離計連動ヘリコイド (真鍮材/ブラス材)

❸ マウント部 (真鍮材/ブラス材)

❹ 距離指標値環 (真鍮材/ブラス材)

❺ 無限遠位置用ストッパー (微調整用マチ幅有)

❻ 空転ヘリコイド (黄銅材)

❼ 鏡胴「前部」位置確定用キー (真鍮材/ブラス材)

❽ 空転ヘリコイド用封入環 (黄銅材)

・・こんな感じです。一部パーツの材質が異なる理由まで、もちろんちゃんとありますね(笑)

↑❻ 空転ヘリコイドが格納される先の場所を指し示しました (赤色矢印)・・もちろんこの場所だけは「平滑研磨」仕上げ必須です!

↑❻ 空転ヘリコイドが格納される先の場所を指し示しました (赤色矢印)・・もちろんこの場所だけは「平滑研磨」仕上げ必須です!

↑❻ 空転ヘリコイドの拡大撮影ですが、赤色矢印で指し示している箇所の至る場所が「平滑研磨」で仕上げています。

↑❻ 空転ヘリコイドの拡大撮影ですが、赤色矢印で指し示している箇所の至る場所が「平滑研磨」で仕上げています。

↑裏側も同じです。そしてどうしてグリーン色の矢印の箇所に切り込みが在るのでょうか (反対側にもあり)???(笑)・・赤色矢印で指し示している箇所は「平滑研磨」です。

↑裏側も同じです。そしてどうしてグリーン色の矢印の箇所に切り込みが在るのでょうか (反対側にもあり)???(笑)・・赤色矢印で指し示している箇所は「平滑研磨」です。

おそらく過去メンテナンス時の整備者は、この切込みの意味を全く理解していません(笑)

↑こんな感じで❻ 空転ヘリコイドが❷の距離計連動ヘリコイドに格納され、最後に❽ 封入環で❻ 空転ヘリコイドを上から締め付け固定します。

↑こんな感じで❻ 空転ヘリコイドが❷の距離計連動ヘリコイドに格納され、最後に❽ 封入環で❻ 空転ヘリコイドを上から締め付け固定します。

↑こんなふうに空転ヘリコイドが封入完了しますが、実は非常に多くの整備者が、この封入環近辺に「固着剤」を使います(笑)

↑こんなふうに空転ヘリコイドが封入完了しますが、実は非常に多くの整備者が、この封入環近辺に「固着剤」を使います(笑)

ところが実際は「封入環をネジ込んでいくと、最終端では締め付けが勝手に停止する」ネジ山の研削を採っており、それが意味するのは「固着剤など一切必要ない」ことを意味しています(笑)

従ってグリースなど塗らずとも指で弾くと1周弱の程度ですが、空転ヘリコイドは廻り続けるくらいに「平滑性が担保できている」結果、当方のオーバーホール作業では「むしろトルクを与えて/僅かに重く仕向けて、ピント合わせしている感触を味わう」仕上がりにしてあります(笑)

↑鏡胴「前部」固定キーを取り付け、この後はローレット (滑り止め) と鏡胴「前部」をセットして完成です。

↑鏡胴「前部」固定キーを取り付け、この後はローレット (滑り止め) と鏡胴「前部」をセットして完成です。

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。無限遠位置でのピント面、及びそれ以外の距離でのピント面も共にその解像度が僅かですが向上しています。また無限遠位置では極僅かにアンダーインフ状態だったのを改善させピタリ位置に調整しています。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。無限遠位置でのピント面、及びそれ以外の距離でのピント面も共にその解像度が僅かですが向上しています。また無限遠位置では極僅かにアンダーインフ状態だったのを改善させピタリ位置に調整しています。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

光学系内でご報告す瑕疵内容は一つもありません・・前のほうで解説した前玉のフチの欠け部分も、レンズ銘板の下に隠れているので現在はその箇所を確定できません・・今後もう一度バラさない限り、再び視認できません。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。必要外の「反射防止黒色塗料」を完全除去した為、製産時点を示すメッキ加工が露出しています。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。必要外の「反射防止黒色塗料」を完全除去した為、製産時点を示すメッキ加工が露出しています。

↑10枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

↑10枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

絞り羽根は当初バラす前時点のチェックでは閉じすぎていた為、絞りユニット内部の「位置決め環」固定位置を正しくセットした結果、現状は簡易検査具を使って検査しても適正値を示しています。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

仕上げたトルクは当初バラす前時点よりも「重め」に仕上げており、シッカリした操作性とピント合わせ時の感触を重視して微調整しています。トルクは全域で完璧に均一に仕上がっており、ご使用に関するご報告すべき瑕疵内容も、一つも御座いません。

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/ピタリの状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/ピタリの状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f1.8、被写体までの距離:54m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:27m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、30m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の60m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

↑当レンズによる最近接撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最近接撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフードは代用品を手翳しで撮影しているため、場合によってはフレア気味の写りになります。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。もう絞り羽根がほとんど閉じきっている為、極僅かに「回折現象」の影響が出始めています。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。もう絞り羽根がほとんど閉じきっている為、極僅かに「回折現象」の影響が出始めています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

この度のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。明日2本のオールドレンズをまとめて厳重梱包し、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。