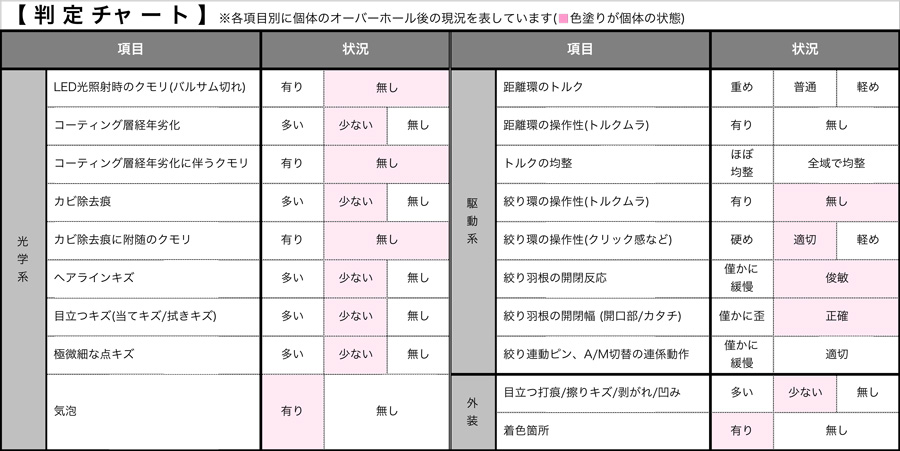

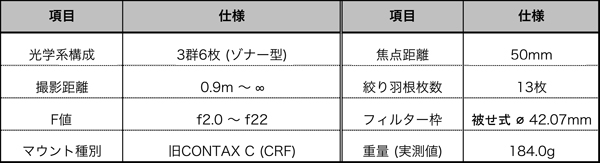

◎ Carl Zeiss Jena (カールツァイス・イエナ) Sonnar 5cm/f2《1934年製:旧CONTAX Cマウント》(CRF)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは戦前ドイツは

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは戦前ドイツは

Carl Zeiss Jena製標準レンズ・・・・、

『Sonnar 5cm/f2《1934年製:旧CONTAX Cマウント》(CRF)』

・・です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホールが終わってヤフオク! 出品するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で捉えても初めての扱いです。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

ッて言うかッ! 先ず以て入手困難な「Nickel & Black (ニッケル & ブラック)」のモデルバリエーションで、連続して2つも手に取る (ホンネを言えばバラせる) 機会に恵まれるなど・・マジッでオーバーホール/修理の作業をヤッていて良かったと、今日の日中に寝ていた時に観ていた夢の中で、とてもとッても高い高い扉の前で (何と扉の上のほうには雲がかっていたので、実際には高さを全く把握できていなかったが)(汗)、両手を合わせて「ありがとう御座いますッ!」を何度も何度も連呼していたシ~ンの夢を観て、目が覚めて独りニマニマしていたところです(笑)・・もう少し高尚なと言うか、幼稚ではない内容のストーリーの夢を観るべきと、反省の気持ちのままに目が覚めたのが、リアルな現実だったりッ(恥)

とにかく・・ありがとう御座います!(涙)

今回扱った個体の製造番号から「1934年製」と受け取れますが、先日扱った「1933年製」の個体が実装していた絞り羽根の枚数:16枚から13枚に減じられています。

ところがモデルバリエーションとして問題だったのは、そう言う仕様面での話ではなく「製品設計が全く違う」と言うか、そもそも設計概念からして全く別の概念からスタートして製品設計しているモデルバリエーションなのだと断言できますッ!(驚)

それは筐体の内部構造も含め、凡そ100%別モノとして製品設計していることを指しており、さらにオドロキなのは「光学設計まで変更してしまった」と言う事実で、要はこのモデルバリエーションは前年1933年までの製産個体とは「まるで別モノ」なのですッ!(驚)

前述した「製品設計の概念自体が別モノ」と言う事実について、ネット上では誰一人語っていないので、この点について今回は特に解説していきたいと思います。さらにそこから観えてくる妄想は、当方がもぅだいぶ前から言い続けてきている「製造番号事前割当制」と「複数工場での並行製産 (つまり増産体制)」という2つの憶測についても、今一度解説したいと思います。

これは実際に「こちらのサイト:VIVIDLY FADING」をご覧頂ければ、いったいどれだけのモデルバリエーションが市場流通しているのか調べられますが・・マジッで目が眩みますッ!(驚)

そのサイト主が曰く、純粋に製造番号をシリアル値として一番最初に登場した1932年から昇順で並べていくと「その中でモデルバリエーションが、新旧入り乱れて混在していく理由が分からない」と述べていましたが、当方もこの点については他のCarl Zeiss Jena製オールドレンズ達の多くのモデルを扱っていて、初期の頃から既に抱いていた疑問の一つです。

このように製造番号をシリアル値として捉えてしまった時、それに対して融通を効かせずに頑なに「シリアル値の昇順でしか製産していないッ!」と、仮に決めつけてしまうなら、それは工場の製産ライン上で「毎週のように取っ替え引っ替え、新旧の構成パーツを全て入れ替えて (用意して) 都度組み立てていた」と言う話にしか到達せず、どのように考えても非効率的でとても合理的な製産体制とは言えませんッ!

実はこの「製造番号をシリアルとして固定的に捉えようとする」考え方に固執すると、国内製産のMade In Japanのオールドレンズ達ですら辻褄が合わなくなっていきます (もちろん辻褄が合うモデルも多数ありますが)(笑)

従ってここに物理的な矛盾がどうしても介在してしまうのがリアルな現実なのです。

実際、当方が様々なモデルのオールドレンズ、或いはひいて言うならCarl Zeiss Jena製オールドレンズ達を今までバラしてきて以下の点について気づきを得ました。

《製造番号とモデルバリエーションとの撹拌性》

❶ 製造番号をシリアル値として固定すると、モデルバリエーションの新旧は混在する

❷ 逆にモデルバリエーションを固定した場合、製造番号はある程度集約してくる

❸ 完全解体すると、内部構造の製品設計の違いが、それらに追従している事実に遭遇する

❹ さらにメッキ加工の違いも追従してしまい、大きく4種類に分かれた

❺ 同一モデル銘に複数の内部構造と製品設計が混在する

❻ さらに年代の昇順と共にメッキ加工は1つに集約していった

❼ 同じように内部構造と製品設計も、時代とともに集約化する

・・こんな感じです。これらの気付きは、当方が今までに扱ってきた戦前を含むCarl Zeiss Jena製、或いは戦後の Zeiss Opton 〜 Carl Zeissに続くモデルなどのオールドレンズ達まで含め扱ってきた時の事実から揃えた問題点ばかりです。

例えばモデルバリエーションが「A・B・C」と3種類あったとします。この時この3つのモデルバリエーションについて、それぞれ2個ずつの個体を用意して、全部で6個の個体を揃えたとします。

◉ 製造番号:10000 〜 20000

◉ 製造番号:20001 〜 30000

◉ 製造番号:30001 〜 39999

・・とすると、

◉ 製造番号:10000 〜 20000、個体:A・C

◉ 製造番号:20001 〜 30000、個体:A・B

◉ 製造番号:30001 〜 39999、個体:B・C

・・みたいな並び順になったりします(笑)

製造番号のシリアル値を固定してしまうと、このようにモデルバリエーションで言う処の、一番最後のタイプ「C」が初期の頃に製産していた話になってしまい、道理がとおりません(汗) さらに終盤期ですら「B」を相変わらず製産していたことになるので、その並び順に固執して「余ったパーツを使い切って製産していた」と評価するサイトが意外に多いのです(笑)

然し、残念ながら、余ったパーツだけで仕上げられる個体数などたかが知れていて、例え構成パーツ点数が10点以下だとしても「それら構成パーツを締め付け固定するネジ種まで用意するのは至難の業」なのが、製産現場だったりします(汗)

「ネジくらいどうにでもなる」と言いますが、ネジ山のピッチ数は限られているものの、ネジ径に長さ、そしてネジ種まで勘案していくとそんな簡易な話になりません(汗)

もっと言うなら、それなら今現在の市場流通ネジ種で「イモネジ」を用意してみたらどうなるのか???・・にトライしてみれば、イヤでもどんなに大変なことなのか理解できます (イモネジはインチもミリも共に、オールドレンズで使える微細径のタイプは、市場流通していないから)(怖)

従って構成パーツが余らないことは100%ありませんが、その余ったパーツだけで組み上げが完成できる確証は、意外と相当低いのです(汗)

そのように考えると、辻褄が合わないリアルな現実の説明どころか、実際に現物が長い歴史の中で流通してしまっている以上、今度は別の理由を考えなければイケナイ話にしかなりません(汗)

そこで考えたのが上に挙げた❶ 〜 ❼の気づきです。

先ず当時の「増産体制の構築手法」について真剣に考えるべきです。パッと考えれば、製産ラインを増設すると考えるでしょうが、製産ライン上で必ず使う、都度簡易的な検査を行う治具が必要になる以外に「機械設備の増設も必要になる」のは間違いありません。

すると増産の為に人材確保や機械設備含め投資を行うなら「その時期に吸収合併していった競合他社の工場設備を流用する」ほうが、最も親会社側の出資は最低限に抑えられます(汗)

実際、19世紀からしてそもそもCarl Zeiss Jenaは様々な競合他社の吸収合併を繰り返し、1989年の「ベルリンの壁崩壊」事件の際には5万人弱に及ぶ従業員数を抱える一大企業に成長してしまっていました (もはや小回りが効かない状況)(汗)

つまりこれらの競合他社吸収合併時の経緯を調査していくと、競合していた相手を吸収してしまうことで市場占有率を確保できるものの、その吸収した会社の機械設備まで売却しては意味がありません。工場と従業員はCarl Zeiss Jena傘下としてそのまま継続的に働いていたと受け取れるのです。

・・それがヒントになりましたッ!

そのような経緯の論文や研究者報告を読み漁っていくうちに「吸収合併は増産していく概念と一致していた」ことに気づいたのです。「吸収合併=工場/人材確保=最短距離での増産体制構築」と言う概念です。

従ってここに「製造番号のシリアル値」を当てはめれば、史実の中に登場した製造番号達を昇順に並べた時に「新旧モデルバリエーションの混在」の根拠が説明できますし「その計画的な増産体制の構築」との概念から「製造番号事前割当制度」を考案してしまえば、上に挙げた❶と❷の説明ができてしまいます(笑)

これが別系統樹のモデルバリエーションが突然現れてきたと言う妄想の一つです。

そしてこの時、吸収合併した会社の工場設備と技師達をソックリそのまま活用するなら「モデル銘と製造番号を与えた上で、製品設計を一任する」と、同一モデル銘での増産体制が完成します(笑)

この時、それぞれの傘下に組み込まれてしまった会社とその工場に見合う内部構造と製品設計の環境が整えば、その後事前に割り当てられていた製造番号を付番しつつ供給がスタートします。

これが上に挙げた❸と❼の根拠です(笑)

実際、例えばシルバー鏡胴時代の「Biotar 5.8cm/f2 T」辺りをバラしていった時、同じシルバー鏡胴で、且つ同一銘柄なのに「レンズ銘板の遮光環の設計/寸法からして違ってくる」バリエーションに遭遇し、唖然としました(驚)

当然ながらそれらの遮光環は互いに代替が不可能です・・入れ替えた時、一方は最後までネジ込めず、もう一方は隙間が空いてしまいます(汗)

するとその一方は「二重銘板」と言うカラクリを持っていて(汗)、一つのレンズ銘板の上に別のレンズ銘板がさらに追加で被せられ、実は欧州向け輸出に回されていたりしました(笑)

もちろんそれは旧西ドイツ側Zeiss Optonからの制約でもあり、もっと言えば宗主国旧ソビエト連邦による、強い圧力からCarl Zeiss Jenaと言えども無視できなかったことが窺えます(汗)

逆に指摘するなら、もしもそれら制約や制限を受けていた時代の頃のCarl Zeiss Jena製オールドレンズ達の輸出数が多かったのなら、今現在の市場流通品で多いのも、それら輸出機だったハズなのに、リアルな現実の市場はまるで反対の様相を呈しており、多いのは「Carl Zeiss Jena DDR」銘と言う「東欧圏宛て輸出品」のほうのモデルが、圧倒的多数なのです。

つまり旧東ドイツ時代のCarl Zeiss Jenaは、それら制約/制限を受けていた欧州向け輸出品の台数だけでは、とても成り立たなかったことを表しています。それでも国民の生活苦は収まらず、ついに1989年11月の「ベルリンの壁崩壊事件」勃発を迎えました(汗)

その時代に「CZ Jena」銘があったり「Carl Zeiss Jena DDR」表記や「D.R.P」刻印など、或いはもっと酷いパターンで言うなら「T(Tessar)」や「P (Pancolar)」或いは「S (Sonnar)」などと言う頭文字だけのレンズ銘板も顕在しました。もちろん「zeissのT」まで制限を受けた為、それら輸出品は「♢」を刻印していました(笑)

これらシルバー鏡胴モデルをバラしていく中で、例えば前述の「Biotar 5.8cm/f2 T」の中には、鏡胴の中腹に締付ネジが在るタイプと、無いタイプの2種類の顕在に遭遇します(汗)

それら2種類をバラしてみたところ、何と内部構造も製品設計もまるで別モノだったのです・・然しレンズ銘板は同じ「Biotar 5.8cm/f2 T」でした(汗)

その時に各構成パーツのメッキ加工塗色の相違に気づきました・・「濃いグリーン色/オリーブ色/明るいブル~色/濃いパープル色」です(汗)

すると時代の流れと共に、それら傘下の吸収合併した企業の淘汰が進んでいけば、必然的にモデルバリエーションも終息に向かう為「内部の各構成パーツに施されていたメッキ加工塗色の種類も減じられていく」ことになり、1989年の最後まで稼働していた「Carl Zeiss Jena母体工場」に残されていたメッキ加工塗色が「濃いパープル色」だったことから、黒色鏡胴モデルの内部に使われていた各構成パーツのメッキ加工塗色が「濃いパープル色」しか顕在していなかった事実に辻褄が合います(汗)

つまり初期の頃のシルバー鏡胴時代に顕在していたメッキ加工塗色「濃いグリーン色」次に登場した「オリーブ色」さらに「明るいブル~色」そして最後まで使われ続けた「濃いパープル色」と大きく4種類のメッキ加工塗色に集約できたのです(驚)

この時、ゼブラ柄時代には前の時代に造られていた「濃いグリーン色」と「オリーブ色」のメッキ加工塗色を使っていた製品は・・一つも発見できませんでした(汗) ゼブラ柄時代に使われていた内部構成パーツ向けメッキ加工塗色は「明るいブル~色」と「濃いパープル色」だけだったのです(汗)

これが意味するのは、シルバー鏡胴時代に増産体制の為に吸収合併していった競合他社は、淘汰が進んで消滅していったことが考えられます(涙) おそらく淘汰すると同時に、機械設備や人材まで没収され、Carl Zeiss Jena母体工場に運び込まれ、敷地共々巨大化に対応していったのだと考えられます。

それは旧東ドイツの「産業工業体系組織図」の変遷を辿ってみると理解できました。敗戦時は他の競合他社光学メーカーとほぼ並列的なポジショニングだったCarl Zeiss Jenaは、年数を追うごとに (特に新たに更新される、産業工業5カ年計画の体制変更のタイミングで) 一つずつ上位へと階級が上がっていき、ついに最も上位格の「VVB」と言う「精密光学機械局」直下の取りまとめ役に到達します。

逆に言うならオールドレンズの製産が関わっていた「精密光学機械局」の中では、Carl Zeiss Jenaより上位格の会社が・・1989年まで存在しませんでした(汗)

話を戻すと、例えば先日整備した「1933年製」の個体は、間違いなくCarl Zeiss Jena母体工場での製産品だと分かるのです・・「濃いパープル色」のメッキ加工塗色だからですッ!(笑)

ところが今回扱った個体に被せられていたメッキ加工塗色は「濃いグリーン色」だったのです (溶剤洗浄していて判明)ッ!(驚)

・・つまり、この個体の製産工場はCarl Zeiss Jenaの母体工場ではありませんッ!(驚)

逆に言うなら、だからこそまるで別モノの内部構造に製品設計、且つ光学設計まで別モノと言う根拠に道理がとおるのです(汗)

この点について、例えば「下請け会社で各構成パーツを製産していただけの話で、その判別が分かりにくいのでメッキ加工塗色を変えていた」との憶測も生まれましたが、すると「そのパーツの設計まで変更してしまう理由」に道理がとおりません(汗)

単にメッキ加工塗色が違う色合いの同じ構成パーツが揃うのであれば納得できますが、メッキ加工塗色が異なれば、存在しないパーツすら出てくるのです (つまり製品設計が違うから同じパーツにならない)(汗)

従ってどのように考えてみても「メッキ加工塗色の相違=製産工場の相違=製品設計の相違」しか、それら事実の前後左右の説明づけができなかったのです(汗)

ここまでの解説が、上に挙げた気づきの残り、❹と❺に❻の説明になっています。

・・如何ですか???(汗) これが今まで扱ってきた3,512本の答えですッ!

はたして、今回のモデルバリエーションを製産していた「濃いグリーン色」のメッキ加工塗色を使っていた工場の元のメーカー銘は、いったい何だったのでしょうか???(涙)

ちなみに旧東ドイツで有名なMeyer-Optik Görlitz (マイヤーオプティック・ゲルリッツ) 社のメッキ加工塗色は「濃いパープル色」ですが、メッキ加工の質が、Carl Zeiss Jena母体工場とは違います (ちょっと安っぽい)(汗)

実際それは、1968年までMeyer-Optik GörlitzがCarl Zeiss Jenaへの吸収合併を逃げまくっていた為、1968年のその年の後半から「PENTACON」銘にすげ替えられて供給されたものの、内部構造と製品設計はそのままだったりしました(笑)

これはMeyer-Optik Görlitzが1968年にCarl Zeiss Jenaに吸収合併されたものの、何と既に傘下に入っていたPENTACONの下請けに配置されてしまい(涙)、以降PENTACON製フィルムカメラ共々その拡販の為だけに存在価値を存続させていったからです・・これはCarl Zeiss Jena直属の配下にPENTACONが位置していたからであり、その根拠は当時の旧東ドイツ「産業工業5カ年計画」と言う、前述のとおり宗主国旧ソビエト連邦による体制に則っていたからに他なりません。

この「産業工業5カ年計画」は、敗戦時の1945年から旧ソ連の指導のもとスタートしますが、必ずしも5年ごとではなく、旧ソ連の国内事情に合わせて7年に伸びることもあれば、3年で計画変更されることもありました。

旧東ドイツでは「私企業」の概念が存在せず、全ての企業が「人民所有企業:VEB (Volkseigener Betriebの略)」だった結果、その取りまとめ役企業の立場が「産業工業5カ年計画」の中にちゃんと組み込まれており、Carl Zeiss Jenaは「精密光学機械VVB」という筆頭格付けに位置していた (省庁の分野別の局の直轄配下と言う意味合い) 為、絶大な権力を所有していたワケで、その第一配下が「PENTACON」だったのです(汗)

さらにその後PENTACON製の製品設計が見直されたものの、設計概念はMeyer-Optik Görlitz社の技師達を (おそらく) そのまま使い廻していたと推定でき、例えば光学系後群を「イモネジ」を使って3点支持で締め付け固定する手法など、継承してしまっています (もちろんこれらの話は全てオールドレンズに限定した話ばかり)(笑)

逆に言うなら、だからこそPENTACONはカメラメーカーだったと断言でき、Meyer-Optik Görlitzの工場や人材を有効活用させることでオールドレンズと言うセット商品を手に入れ、拡販を狙い増収を企図したのだと容易に理解できるのです(汗)

このように実際に完全解体しながら様々なオールドレンズ達の内部構造や製品設計を照合させていくと、自ずと類似性から捉えた集約化が、逃げようもなく白日の下に晒されていくことになるのです(汗)

それは「コストを掛けてまで、他社製品と同一の製品設計に固執する理由がない」とのアドバイスを頂戴した、昔に取材させて頂いた金属加工会社の社長さんの忠告が、今も当方にとって効いているからです(涙)・・社長、その節は本当にいろいろありがとう御座いました!(涙)

・・いまだに当方のこのブログを読んで頂けるので、本当に嬉しいですッ!

今の日産ではありませんが(涙)、工場を捨ててまで企業存続に賭けるのは、まさにいつの時代も世の習いなのだと悲しい現実だったりします(涙)

先に例として挙げたMeyer-Optik Görlitzで言うなら、ゼブラ柄を最後に「Meyer-Optik Görlitz」のネーミングは消滅していったワケで(涙)、PENTACON銘に至ってからは (1969年以降のこと) その内部構造の、ごくごく限られた部位にしか「かつてのMeyerの匂い」は残っていなかったのです(涙)

・・まさに諸行無常の一節にしかすぎません(涙)

話を戻して、今回扱った個体が先日の「1933年製」タイプと大きく異なっていた、その製品設計概念の最大の特徴は「筐体を内外筒の2重構造に仕上げた点」だと明言できます。

・・この点については誰一人ネット上で指摘していません(汗)

内筒は言うまでもなく「鏡筒」なのですが、その鏡筒に対して絞り環もマウント部の固定位置を決定づける「格納固定環」と言う環/リング/輪っかなど、全てがマウント部側方向からのネジ込みだけに頼った組み付け手法に製品設計してきた時点で、先日の「1933年製」個体の製品設計概念とは、180度その概念が反転しています・・何故なら「1933年製」のタイプは、部位別に組み付けていく製品設計だからです。

つまり今回の「1934年製」タイプでは、鏡筒のマウント部最端のフチ部分から絞り環の位置まで「全てにネジ山を研削する必要が起きる」点で「1933年製」とは別モノの概念だと指摘できるのです。

それは「1933年製」タイプの場合は、鏡筒の最大径をフィルター枠の部位から順にマウント部方向に向けてすぼめて小径化せていく手法を採った為、部位別に必要な箇所だけに「ネジ山」を研削すれば良かったのですが (必然的にそれぞれの部位にネジ込む構成パーツの外径調整は、設計上金属材の厚みで調整する必要が起きるが)、今回の「1934年製」の場合は、絞り環を除いた他の構成パーツのネジ込み径が「全て同一径」になっている点で、製品設計概念のスタート地点が異なると指摘できると言っているのです。

・・どうしてか???

それは絞り環がレンズ銘板の周囲にセットされる製品設計であるものの、実はその絞り環を締め付け固定する「絞り環用ベース環」が存在し、そのベース環自体がマウント部方向から延々と、前玉直後の位置までネジ込み続けなければイケナイと言う設計を指して述べています(汗)

従って今回の「1934年製」タイプが狙っていた製品設計の最大の特徴は「研削の場所と回数を最低限に減らす」ことだと指摘できます。

結果、最後に外筒である「筐体外装」だけをマウント部側方向から、同じようにまたネジ込んでいって、最終的な無限遠位置の微調整を行った後に締め付け固定すれば完成する手法を採っているのです。

この最後の工程については、先日の「1933年製」でも或る意味同一の作業工程になっており、最後にマウント部側方向からネジ込むのが「爪が備わるマウント部」である点が違うだけの話です。そのマウント部をやはりマウント部側方向からネジ込んでいって、最後無限遠位置の微調整を行い完成させます。

すると「1933年製」も「1934年製」も爪が用意されている部位 (1933年製はマウント部だが、1934年製は筐体外装まるごと) を最後の工程でネジ込んでいって、無限遠位置の微調整が必要な点に於いては、まるで同じ作業工程を配置していると言う共通点だけしか存在していないとも指摘できるのです。

パッと考えると、何だか研削を最低限レベルに控えた「1934年製」のほうが、作業工程数が減るような印象を受けますが、それに反して全てがマウント部端から同一径でのネジ込みになれば、必然的に絞り環の位置や「格納固定環」の位置などの決定に、必ず専用治具に拠る検査を伴い「ひとつの工程を通過する時間を要する」逆の弊害が現れます(汗)

つまり簡潔に述べてしまえば、これら「1933年製」と「1934年製」の全工程ラインに於ける作業工程時間は、たいして違っていなかったと言えそうですが、実は研削に係る時間と手間/工程数は、明らかに「1933年製」のほうが多いのは間違いありません (各部位の径が異なるから)。

そこから観えてくるのは「研削を複数の機械設備で同時進行で進められなかった、規模が小さい工場での製産だった」と指摘でき、それこそが今回扱った「1934年製」タイプの製品設計概念が180度「1933年製」と変わってしまった「同一にできなかった物理的要因があったから」と推定できたのです(汗)

このように、完全解体によってバラしてしまうことで、全体的な製品設計概念の違いまで考察を進められるワケで、さらに製産工場の規模の違いまで判明してしまう恩恵に授かります(涙)

そこから推定して「1933年製タイプの製産工場:Carl Zeiss Jena母体工場 (濃いパープル色のメッキ加工塗色)」に対し、今回扱った個体「1934年製タイプの製産工場:Carl Zeiss Jena傘下の小規模工場 (濃い緑色のメッキ加工塗色)」と言う違いが目の前に現れた事実ではないかと、当方的には受け取りました(汗)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

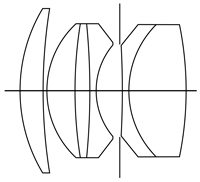

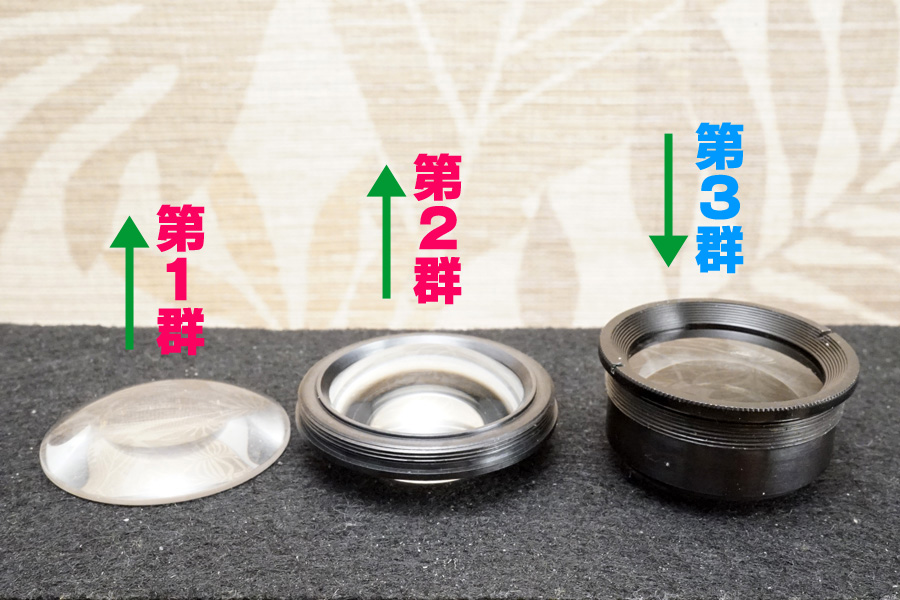

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

確かに同じ3群6枚ゾナー型光学系ですが、先日整備した「1933年製」タイプに実装していた光学系の光学設計とはまるで違います。

その最大の相違点は、光学系後群側に位置する光学系第3群の2枚貼り合わせレンズです。

その貼り合わせ面/接着面に「固定絞り環/薄いリング/輪っか」を挟んでダブレット化している点です。これは後玉露出面側から内部を覗き込むと、外周部分が遮蔽されていることが分かりますし、逆に取り外して絞りユニット側の面からやはり内部を覗くと「遮蔽している固定し絞り環の手前に黄褐色のカナダバルサム剤が視認できる」ことから判定できるのです!(驚)

真鍮材/ブラス材にモールド一体成型なのでこの第3群は接着を剥がすことができません(泣)・・確認する方法がありませんから、内部を覗くことしかできない次第です。

従って右上図の光学系構成図には反映していません (実際に剥がして確認できていないから)。

先日扱った「1933年製」の実装光学系と外径サイズだけで比較すると、その実測値から以下のようになります。

◉ 1933年製

第1群前玉:⌀ 33.18ミリ、第2群:⌀ 28.59ミリ、第3群:⌀ 2514ミリ

◉ 1934年製

第1群前玉:⌀ 30.13ミリ、第2群:⌀ 24.58ミリ、第3群:⌀ 24.28ミリ

・・如何ですか???(汗) もちろん厚みも曲率も何もかもが互いに別モノです。互いの光学系構成図だけを比較すると、今回の「1934年製」のほうが大振りなようなイメージになりますが、実測値はむしろ小径だったのです!(驚)

・・これを指して同一とは指摘できませんね(笑)

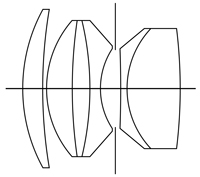

ちなみに「1933年製」の光学系構成図をもう一度載せると、右図になり、やはりオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

ちなみに「1933年製」の光学系構成図をもう一度載せると、右図になり、やはりオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

このように図で比較してみると、まるで違うのがご理解頂けるでしょうか・・(汗)

ちなみに両方とも「前玉の外径サイズ (円半径) を縮尺の倍率基準値としている」のは、光学系第1群の前玉に関してのみ「光学硝子レンズ単体で取り出せる (つまりモールド一体成型されていない)」ことから縮尺の基準値に据えているのです。

但し製品設計として「唯一同じ設計概念を採っていた」事実があり、それは絞り羽根端がギリギリ光学系第3群の絞りユニット側面のコバ端限界まで近接している設計なのです。微妙な違いですが、絞り羽根と第3群絞りユニット側面との距離も、僅かに「1934年製」のほうがさらに近接していました (つまり絞り羽根の平面にも接近していると言う意味)(汗)

何よりも大きな違いは「1934年製」の絞り羽根のほうが厚みが肉厚で、しかも金属材の研削方向も明確に残っている (いわゆる木目のような金属材の金属質の模様) ワケで、絞り羽根の板金自体がまるで別モノなのまで判明しています。

実測していませんが、おそらく今回扱った「1934年製」のほうが、最小絞り値「F22」での絞り羽根の閉じ具合/開口面積が、小径になっているのだと思います/見えます。

するとその分「絞り羽根の界面張力原理」から生ずる最小絞り値側に近づくに従い「互いに重なり合うに従い前玉側方向に膨らむ」結果、それを見越して絞り羽根の位置をズラしているように考えます (実測すると確かに空いているから)(汗)

このように実測と原理とが確かに、間違いなく整合性が執れる為、光学設計者の意図、或いは製品設計者の狙いが透けて観えてくるのがオモシロイと言っているのです(笑)

・・単にバラして逆手順に組み立てるだけが脳ではありませんね(笑)

そういう意識を持たないままに、オールドレンズに対してあ~だこ~だ解説したところで、整備者としての自慢話など「どうでもいい」としか言いようがありません(笑)

当方は「ごまかしの整備」を行う同じ整備者を、真っ向から敵視しているので、そのような人間に対して、例え有名処のプロの整備会社にしても「プロの整備者」などと捉えることは、できませんね(笑)・・そもそも整備者として認めていませんからッ(笑)

今回の個体も「モロに光路長に影響を来す箇所に反射防止黒色塗料を厚塗していた」為、当初バラす前時点の実写確認に比べて、仕上がった現状の実写確認では「ピントのピーク/山での切り立ちが、より明確になり冴えた」と、ご依頼者様にお伝えできます(涙)

明確にピント面のピーク/山を視認できる印象と言えば、伝わるでしょうか・・(汗)

それについては後ほどオーバーホール工程の中で説明します。

それにしても、毎回毎回、必ず「反射防止黒色塗料」のせいでピント面の印象が当初バラす前時点の実写確認と変化してくるので、マジッでイヤになりますね(涙)

・・どうして皆さんは、そんなに外見的見てくれの良さだけに執拗にこだわるのでしょうか???

何だか最近、当方の使命は「反射防止黒色塗料の除去」ではないかと、感じ始めていますね(涙)・・まるで低俗極まりない、底辺を漁っているような恥ずかしい整備内容ですッ!!!(恥)

・・こんな整備、決して「整備」とは言えませんッ!!!(恥)

だって、仕上がったオールドレンズがご依頼者様のお手元に戻って、実際に写真撮影にお使いになった時、一番最初に感動するのは「ホントだッ! ピントが変わっているッ!」と言うオドロキなのであって、決して『DOH』の内容ではなく、仕上がりの結果でもなく、操作性の秀逸さでもない「写りの印象の変化」なのです(涙)

それって、単に「反射防止黒色塗料」を除去したから、そうなっただけの話で「何一つ高度な技術スキルなどまるで必要としない話」であることを、自ら実証してしまっているような、知らしめているような話にしかならず・・マジッで、本当にマジッで情けなくなってきています(涙)

そんな整備なら、なにも当方が行う必要性など、これっぽっちもありませんッ!(笑) それゆえ、いずれ引退すべきなのは、間違いない運命なのです(笑) プロの整備会社様は、いくらでも存在しますから、当方の必要性はほぼ皆無に等しいと・・ようやく、ほんとにうようやくですが、今年に入って強く感じ入っているところで御座います(涙)

懇意にして頂く皆さんに約束してしまったので、今年1年は頑張りますが、このブログの方向性が決まり次第、そっちのほうに移行しつつ、いつの間にかそッと消えていこうと思っています(笑)・・そういう処に自分の性格を残すのが、最後の愉しみだったりしてッ。

なお、今回扱ったモデル「1934年製」タイプの操作面で最大の欠点である「絞り環操作が操作しにくい」と言う、レンズ銘板外周に位置している絞り環の操作性の問題について、ご依頼者様はちゃんと「被せ式フィルター」をご用意頂いていますが、実はそれすら操作していると空回りしたりします(汗)

せっかくなので、その問題を解決してしまったので、お手元に戻ってからは「被せ式フィルター枠を指でつまんで回すことで、絞り羽根の開閉動作が適う」よう、手を加えています(笑)

(もちろん、いつでもオリジナルの状態に戻すことは可能であり、手を加えた痕跡すら残りません)

どうでも良い話ですが、それこそ「撮影に没頭できる」材料の一つくらいには、足しになるのではないでしょぅか (少なくとも他の同型タイプには無い操作性の良さには至っている)(汗)

そういう要素にこそ目をつけることが「唯一無二の人情整備」とのことで、つい先日当方宛てにそのよう内容のメールが、いつも懇意にして頂く方から届き感動しましたッ!!!(涙)・・この場を借りて、お礼と感謝の思いを述べさせて頂きます、ありがとう御座いました!(涙)

・・「人情整備」響きの良い表現です!(笑) 気に入りましたッ!

だいたい当方が仕上げた整備の結果を示す、例えばトルク感の印象なども「ヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感」とか「掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の微調整ができてしまう気持ちよさ」などなど、凡そご依頼者様やヤフオクでのご落札者様から頂いたコメントやメールなどから拝借して、今では使わせて頂いています(汗)

もっと言うなら「これこそが真の梱包なのだと、認識を改めました」などと言う、当方の梱包方法についてまでご感想を述べられ、何とも恥ずかしい思いだったりです(笑)

要は全てはオーバーホール/修理のご依頼者様や、ヤフオクでのご落札者様の心情こそが全てなのであって、そこに自らの主張を強要するような手法は執りたくないのがホンネですッ。

その為には、手元に戻ってきたオールドレンズを取り出す時の「再びの高揚感」こそが、より一層さらに今後も慈しみを覚える一つの覚悟にも繋がっていくのではないかとの当方の計略でもあり(笑)、それにハマって堕ちている方々が、ほんの一握りですがいらっしゃいます(笑)

(その為にこのブログが存在しており、だから開封前に先に高揚感に襲われ、そして現物を手にして納得を抱くと言う流れの一貫性に成り立っている)

・・巷で評価されているような、ウソばかり羅列しているワケではないのです(笑)

もちろんこれらを知っているのは、その極々僅かな一握り方々だけですが、然しその延長線という伸びしろが無ければ、今まで14年間も続けこられなかったと言うのが逆説なのではないでしょうか???(笑)

それは決して当方の自信には至っていません。何度も執拗に言いますが、当方はプロの整備者ではないからですッ!

その意味で『人情整備』と言う響きは、なかなか気に入りましたね・・当方に合っている例え方だと思います(笑)

要は「プロの整備者」のような看板を背負った100%明確な保証など「一つも無い」のが当方の整備なのですッ!(笑)

然しそこに『人情』が被さって仕上がっているが為に、却って否定できない要素が介在していて虜になってしまうのだと、自分で自分を探っています(笑)

これは看板を背負っている巷の「プロの整備者」とは、まるで180度反転した異なる異端児とも指摘できますッ!(笑)

実際のところ、正直に言うと、初期の頃には自分で整備していて「この整備は、はたして何年もつのだろうか???」と疑心暗鬼だった時期もありました(汗) しかし年数が進むに連れて、その自分の整備は「最低でも5年は間違いなくもつ!」という「確信」へと変化し、やがて整備し始めてから10年経過する辺りから「いや、これはもしかしたら10年を狙える整備かも知れない」とのほぼ確信的な憶測へと成長しました。

その間に自らお金を払って回収した「自分が整備した個体達」は「2年後、3年後、5年後、6年後、7年後、8年後、そして9年後」にまで増え、整備してから「2年後〜9年後」までの内部状況について、明確な答えをお伝えできるようになったのです!

・・はたして、そんな整備会社がありますか???(笑)

逆に指摘するなら、自ら回収し、自分が施した整備の経緯と結末を、それぞれの年数でちゃんと確認している事実・・それしか当方には無いのです!

自信や整備技術スキルといった、第三者に対して誇れる、示すことができる要素を・・残念ながら当方は持ち得ていません(恥)

だからこそ9年経過していても『無償扱い』で再整備ができるのです・・それを「当方にとっては常識なのだッ!」と言い切ってしまえるのです。

ちょっと一般常識から・・乖離しています(汗)

何故なら、いくら自分が整備したのだとしても「1年くらいで瑕疵が再発する」ような整備で、仕上げていないからです・・そんな整備は、シマセンッ!(汗)

・・それだけは100%言い切れますッ!

だとすれば「1年保証」などと言う常識に、当方は従う道理がありません! そんな常識など、当方にとっては常識でもクソでもありません・・そういう思考回路です。何年経っても「再整備は全て無償扱い!」ですッ!

ご依頼者様は、ただただ従うしかありません (極一部の方は、それでも任意の金額を勝手にお支払なさいますが、実はご勘弁頂きたく・・ですです)(笑)

そう言う部分までひっくるめて「当方の凄みッ!」だと言っているのですッ!(笑)

法人格ではないので決して看板を背負っておらず、何一つ保証も無く (実際これから先も無償扱いで再整備だから、保証期間は皆無に等しい)、巷での評価すら「整備者モドキ/整備者崩れ」と貶められている・・のに、ファンの方が極々少数居ると言う、道理がとおらない存在なのですッ!(笑)

自分が一番よ〜く分かっていますね(笑) そしてその極々僅かな一握りの方々によって、当方は支えられているのですッ!

それら極々僅かな人数の方々は、次から次へと片っ端にお手元のオールドレンズ達を当方にご依頼頂くので、当方にとり『神々しい方々』として殿堂入りしている方ばかりでもあるのです(涙)

単にお手元のオールドレンズ達をオーバーホール/修理ご依頼頂くだけでなく、常日頃あの手この手でメールで当方を励まし、勇気づけて下さる、本当にホントにお優しい方々ばかりなのです(涙)

そういう皆様方とのレンズ談義はとってもとても楽しく、本当に今まで14年間ヤッてきて良かったと、心から感謝しているのですッ!(祈)・・これこそが真の、本当の『宝』なのではないでしょうか???!!!(祈) 何モノにも代えがたいですョね???(涙)

看板を背負っている「プロの整備者」が決して持っていない「誇り/栄誉/誉れ」を・・当方は皆様から頂いたのですッ!!!(嬉)

・・まだもう少し、頑張りますねッ!(涙) ありがとう御座います!

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手による『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手による『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

先日扱った「1933年製」タイプとは、内部構造も製品設計もまるで違いますが、やはり距離環というヘリコイドオスメスの構造を内部に持たないが故に簡素な構造です。

然しこの個体も過去メンテナンスされていたことが判明していますが、その時の整備者は「プロの整備者」であったものの、このモデルの製品設計を理解していませんでした(汗)・・無限遠位置の微調整の為に「必要ないパーツを入れ込んでいた」のが分かっています(笑)

それは或る意味前回の「1933年製」個体でも同じだったので、自身の固定観念に囚われて、凡そこのモデルの製品設計を素直な気持ちで受け入れようといる「プロの整備者」が少ないのではないでしょうか(笑)

どうしてそのように言い切れるのかと言えば、完全解体した現物の「観察と考察」から「原理原則」に照らせば「意味のない構成パーツの存在」など明白になってしまい、それらに惑わされることなく「本来在るべき姿」に組み上げられるのです(笑)

だからこそ、今回扱った個体のように「初めて扱うオールドレンズ」も全て、何一つ問題なく完全解体でき、且つ「本来在るべき姿」として組み上げられて仕上げられるのです(笑)

そこに今までの扱いの有無や経験値などは一切必要なく(笑)、ただ単に、純粋に「観察と考察」に徹するだけにすぎません。それらの事実を「原理原則」に照らし合わせれば、バラした時の状況 (つまり過去メンテナンス時の仕上げ方) が間違っていた、或いは一番多い「ごまかしの整備」で仕上げられていたのか否かまで、全てが白日の下に晒されます(笑)

・・こと、オールドレンズの整備に関して、当方相手に隠すことは100%不可能ですねッ!(笑)

それだけは断言できますッ!(笑)

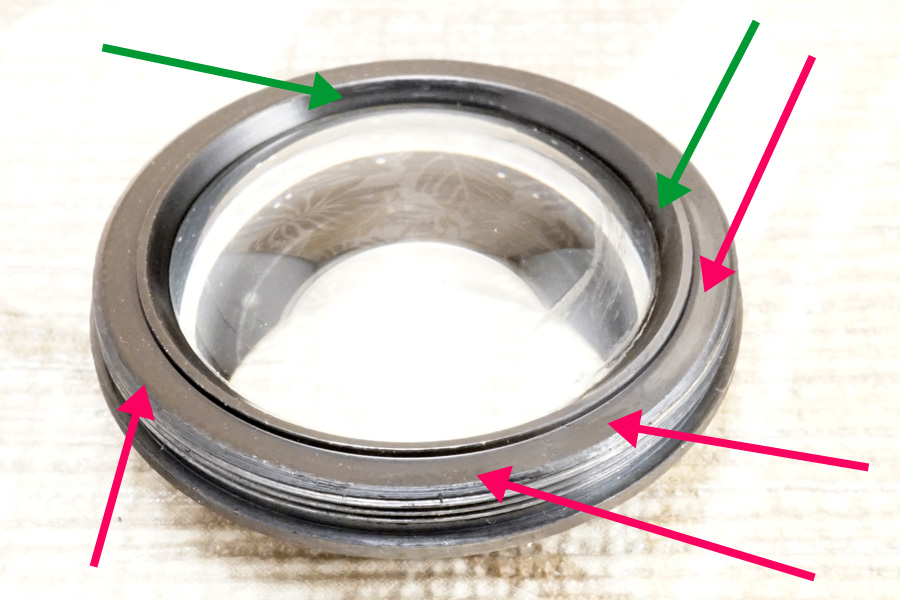

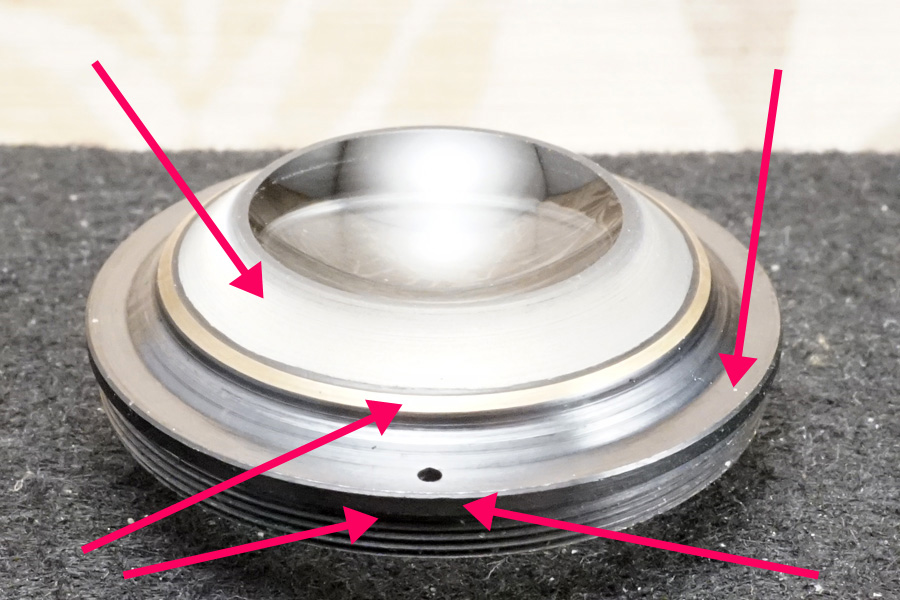

↑冒頭のほうでお話した「仕上がった後のピント面のピーク/山が、明確に際立った」ように変わった (改善できた) 最大の根拠が上の写真の解説です (光学系前群に配置されている第2群3枚貼り合わせレンズで、モールド一体成型です)。

↑冒頭のほうでお話した「仕上がった後のピント面のピーク/山が、明確に際立った」ように変わった (改善できた) 最大の根拠が上の写真の解説です (光学系前群に配置されている第2群3枚貼り合わせレンズで、モールド一体成型です)。

赤色矢印で指し示している箇所全てに「反射防止黒色塗料」が厚塗されています。さらにグリーン色の矢印の光学硝子レンズ間際まで、同じように「反射防止黒色塗料」が着色されており、一部は既に剥がれ落ちていました (上の写真を見れば、その剥がれ落ちている箇所も分かります)(汗)

やはり裏面側コバ端にポツポツと白っぽいコバ端着色の浮きが目立つので、既にコバ端にやはり厚塗されていた「反射防止黒色塗料」を溶剤で溶かして完全除去しています。

↑この光学系第2群の3枚貼り合わせレンズは、光学系第1群前玉の背後に/直後にネジ込まれて、上の写真でグリーン色の矢印で指し示している箇所/面が互いに非常に近接します (互いに接触はしないが非常に近い位置に近接する)!

↑この光学系第2群の3枚貼り合わせレンズは、光学系第1群前玉の背後に/直後にネジ込まれて、上の写真でグリーン色の矢印で指し示している箇所/面が互いに非常に近接します (互いに接触はしないが非常に近い位置に近接する)!

上の写真で左横に並べているのは「光学系第1群前玉用の締付環」です。当初バラした直後には、この締付環までグリーン色の矢印で指し示している箇所の面が「反射防止黒色塗料」で厚塗されていましたが、何と「一部が擦れて着色した塗料が既に剥がれていた」のを確認しています (写真撮影を忘れてしまった)。

・・その説明をしていきます。

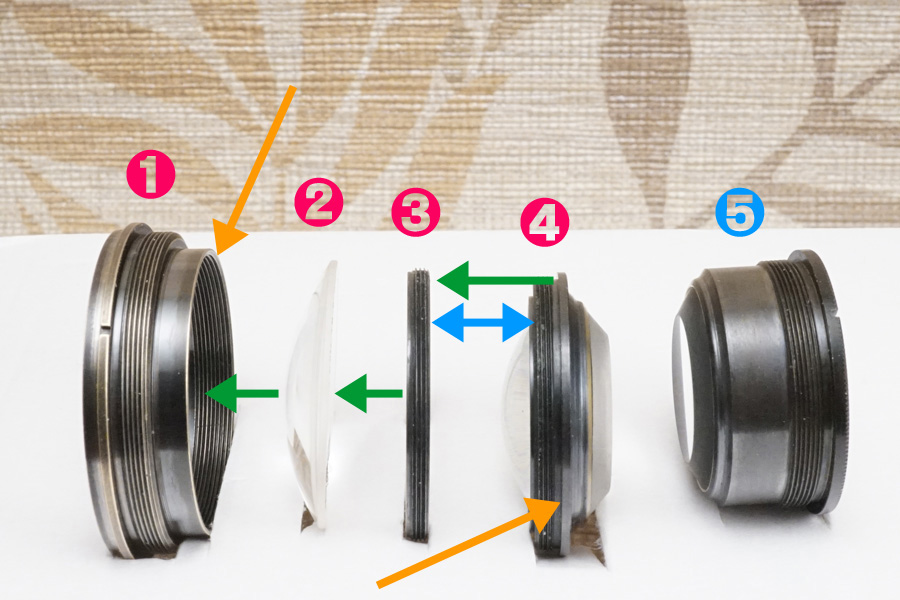

↑上の写真は、試しにこれら光学硝子レンズや構成パーツがどのように組み込まれるのかをイメージする為に用意した「組み込み手順の模型」です(笑)

↑上の写真は、試しにこれら光学硝子レンズや構成パーツがどのように組み込まれるのかをイメージする為に用意した「組み込み手順の模型」です(笑)

❶ レンズ銘板、兼光学系前群格納環

❷ 光学系第1群の前玉 (凸メニスカスレンズ)

❸ 前玉用の締付環

❹ 光学系第2群の、3枚貼り合わせレンズ (モールド一体成型)

❺ 光学系後群側である第3群の、2枚貼り合わせレンズ (モールド一体成型)

・・このモデルの実装光学系は、こういう構成です。

すると組み付け手順としては、❶の格納筒の中に❷の前玉がセットされ、その上から❸の「締付環」によって締め付け固定され、最後に❹の第2群がネジ込まれて光学系前群が完成します (全てグリーン色の矢印の方向に向かって順番に組み付けていきます)。

最後に完成した❶ 光学系前群格納筒を「鏡筒」にネジ込めば、残るは鏡筒の「後群格納筒」の中に❺ 後群側をネジ込んで、光学系の組み付けが完了します。

光学系前群の要素を赤色文字で表記し、光学系後群側をブルー色文字で表しています。

この時、オレンジ色の矢印で指し示している箇所だけが互いに接触する面なので、この箇所に「反射防止黒色塗料」が着色されていると、その塗膜の厚み分全てが「光路長を逸脱していく弊害に加算されていく」ことを意味します。

ところがブルー色の矢印で指し示している箇所だけは「互いに接触しない (然し非常に近接する)」することを一つ前のほうで解説しました (1つ前のほうの解説ではグリーン色の矢印を使って、互いに指し示していました)。

ここが今回の個体の整備で当初バラす前時点の実写確認から変化した、ピント面の際立ちの高さと言う違いのポインなのですッ!(笑)

本来このブルー色の矢印で指し示している箇所は互いに接触しないのに、バラしたところ接触していた痕跡が確認できたことを一つまえのほうで解説しました。

過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料」が肉厚だった為、本来接触しないハズだったのに接触して擦り合っていたのです(汗)

それを確認する為、バラして溶剤洗浄後、当方の手による『磨き研磨』が終わった時点でデジタルノギスを使い実測してみたのですッ!(汗)

すると❶の内部に前玉 (❷) をセット後❸で締め付け固定した後に実測した上で、この❶の格納筒のネジ込み猶予 (つまり次にネジ込まれる❹のネジ山が入るべき実寸) から、実際に❹のネジ山の長さ分を実測して差し引くと「▲0.14㎜」の隙間が計算できたのです。

この実測値は「要は互いが組み付けられた後の本来在るべき空間/隙間の距離=0.14㎜」だったのです。

一方過去メンテナンス時に着色されていた厚塗りの「反射防止黒色塗料」の肉厚は計測できていませんが、凡そ「0.06㎜ 〜 0.3㎜」くらいの幅を持つと推測できます。

そのような前提に立つと、ブルー色の矢印で指し示している箇所の互いの「反射防止黒色塗料」の肉厚が「0.07㎜」を超えた時点で「互いのネジ込み時に、互いが接触する可能性が高くなる」と、誰でも計算できますッ!(驚)

・・如何ですか???(汗)

これがバラした直後の擦れ痕跡から逆算していった「観察と考察」による仮説と、その実測に拠る結末ですッ!(笑)

どんだけ過去メンテナンス時の整備者の行いが間違っていたのか・・ご理解頂けたでしょうか???(笑)

こういう内容が「観察と考察」によって炙り出されて因果を追求し突き止め、且つその改善策を講じて「本来在るべき姿」として組み上げていくのが当方のオーバーホール作業であり、ハッキリ言って何一つ高尚なハイスキルを伴う整備技術など・・皆無としか言いようがないのが真実なのです(恥)

だからこそ巷で「整備者モドキ/整備者崩れ」と罵られていても、反論する余地すらありません(恥)

・・情けない話ですッ。

実際、これらブルー色の矢印箇所の「反射防止黒色塗料」を溶剤で完全除去しただけで、現状の「ピント面の際立ちが明確になった」結末に至ったワケですから、何もヤッていないに等しいのは重々ご理解頂けたと思うのです(恥)

「光路長が適正化された」などと誇張的に謳っていますが、ヤッている内容を正直に言ってしまえば、なんてことはない低俗な話なのですッ!(恥)

・・だから当方の整備技術スキルは低すぎると、このブログで執拗に、何度も何度も自らのコトバで告知しています!(祈)

今このブログをご覧になっている皆様方には、是非ともプロのカメラ店様や修理専門会社様宛てにオーバーホール/修理のご依頼を頂くよう、節にお願い申し上げる次第です(汗)

そしてその際、一言「反射防止黒色塗料は除去してくださいね」と付け足すだけで、完璧なオーバーホールが完了してお手元に戻ってくると思うのです。

それは看板を背負った明確な期限を明示した保証を伴う「プロの整備者」の手による完璧な仕上がりなのであって、当方のような保証期限が存在しない『人情整備』ではいのです(笑)

・・今現在、当方を懇意にして頂いている皆様方だけで、当方にはまるで十分なのです(涙)

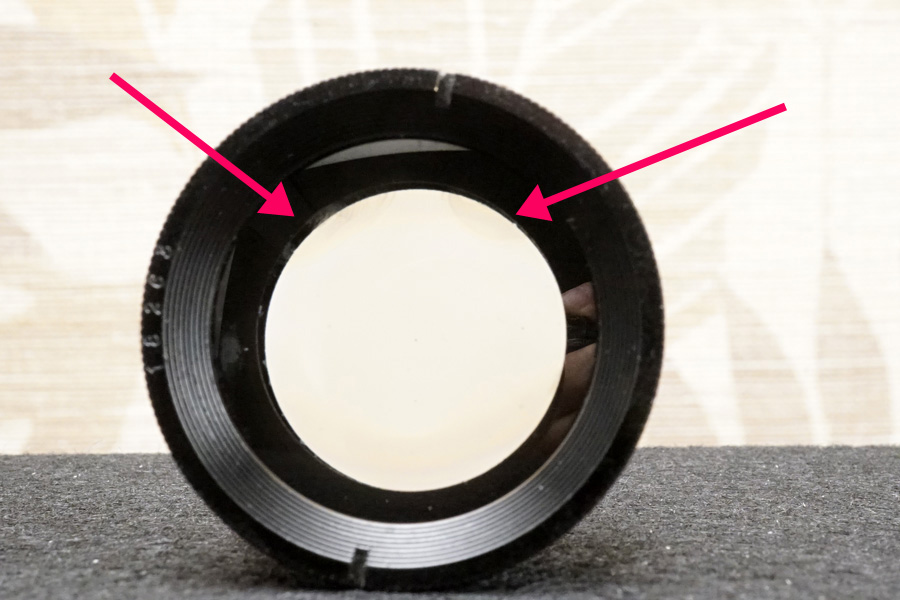

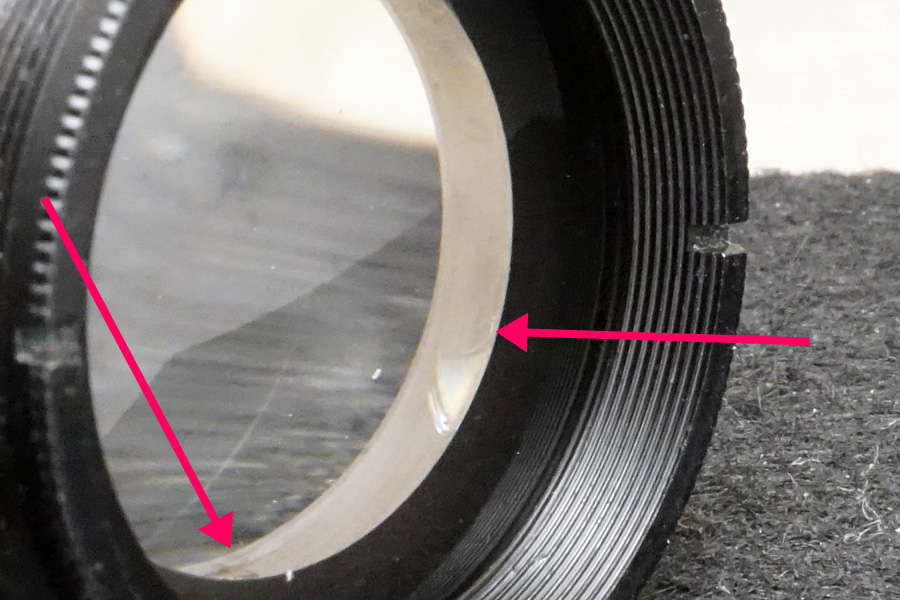

↑上の写真は光学系後群側の第3群2枚貼り合わせレンズ (モールド一体成型) を、後玉側方向から撮影している写真です。すると赤色矢印で指し示している箇所に「バルサム切れが在る」とご依頼者様から事前にご指摘を承りました。

↑上の写真は光学系後群側の第3群2枚貼り合わせレンズ (モールド一体成型) を、後玉側方向から撮影している写真です。すると赤色矢印で指し示している箇所に「バルサム切れが在る」とご依頼者様から事前にご指摘を承りました。

・・ちゃんとこのように申告して頂けるから、マジッでありがたたいご依頼者様ですッ!(涙)

例えば未だに「オーバーホールしてください」或いは「整備内容はお任せコースです」などと気を遣ってご入力頂く方も多いのですが、実はそれは「むしろ当方にとっては、ご依頼者様と何一つ意思疎通ができなかった」結果にしかなりません(涙)

今回の例で言うなら、上の写真赤色矢印で指し示している箇所に「バルサム切れが在る」とご認識頂いている「事実」をご申告頂くだけで「あぁ〜、バルサム切れと認識していらっしゃるんだ」と当方との意思疎通が適います。

ところが一任ですと簡素な表現だけに済まされてしまうと、最後オーバーホール/修理が終わってご返送した時「この状況を説明したら、どう思われるだろうか???」「そんなのは当初送る前には無かった/見えなかった」と言われたらどうしよう!(怖)・・などなど、いつも戦々恐々としているのがリアルな現実なのであって、それを「当初、届いた時からそうなっていましたョ!」と一言に言い切れない、当方の性格が大きく影響しています(怖)

・・だから好きなだけご記入頂けるよう、入力フォームを設定してあるのです(涙)

こう言う要素にも、ご依頼者様との意思疎通の難しさが現れて来たりするのが、今の当方の大きな悩み事です(涙)

↑同じ箇所を、今度は拡大撮影で撮りました。赤色矢印で指し示している箇所が中心になります。

↑同じ箇所を、今度は拡大撮影で撮りました。赤色矢印で指し示している箇所が中心になります。

ご依頼者様からは「バルサム切れ」とご申告頂きましたが、残念ながらこれは「バルサム切れ」ではありません・・「光学硝子レンズ材が欠ける/割れる寸前だったことを残している痕跡」なのです(涙)

おそらくこのオールドレンズを、過去のいつかのタイミングで落下させたのだと思います。その時、マウント部が当たってしまい、その衝撃がこれら赤色矢印の2箇所に伝わっています。

この光学系後群の第3群2枚貼り合わせレンズ (モールド一体成型) の内部を覗き込むと「黄褐色のカナダバルサム剤」を使って貼り合わせている/接着しているのが視認できます。

もしも上の2箇所が「バルサム切れ」なら、このように円形を描いてバルサム剤は浮きません・・多くの場合で、単に褐色になって (カナダバルサム剤だから) 平面的に浮き上がります。例として挙げるなら、これら2箇所が繋がりかけているような感じの「2つに分かれて、微かに繋がっている空の雲のようなカタチの状態」で、クモリのように現れるのが一般的です。

上の写真のように「カラス貝の貝殻の模様のように、円形状に広がる」のは、多くの場合で光学硝子レンズ材そのモノの欠けや割れなのです!(涙)

これは光学硝子レンズの材としての素性を『♦ オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』で探って勉強できたので、このように明言できてしまうのです(汗)

上の写真を観ると、左側のほうが模様の範囲が広いので、最初に当たった箇所はこの左側だと思います。次に勢い良く右側も即座に/凡そ瞬時に跳ね返って当たっている結果、こういう欠け方になったのだと推測できます(涙)・・申し訳ございません。

おそらくこの2箇所に限らず、相当転がって当たっていたと思います。落下させた以外に考えられませんし、それは手の位置から落下したのだと容易に妄想できます(涙)

但しアスファルトやコンクリートに当たったのではなく「床材など相応に弾性を持つ面か突起物」に当たっていると思います。それは実際にマウント部をチェックしても、打痕が残っていなかったので指摘できます(汗)

通常、手の位置から落下してアスファルトやコンクリートなどに落下した場合、明確な打痕や凹みがその箇所に残るからです。

こういう事柄も「観察と考察」の一つですが、今回の個体について言うなら「これ以上欠けが進んだり、割れたりすることは起きない」と断言できるので、再び打痕することなきようご留意頂ければ、それだけで問題ありません!(涙)

・・不幸中の幸いと言ったところですッ。

さらに言うなら、これら2箇所の痕跡は、確かに光学系後群としても「撮影した写真には、先ず以て写り込まない」と言えるので、どうぞご安心の上で存分にご活用頂ければと思います。

・・こういうことも「心の健康」には、とても必要な要素だったりします(涙)

何処ぞのプロのカメラ店様や修理専門会社様で「どうぞ今までと同じように末永くご愛用ください」と付け加えているアホな整備会社がありますが(笑)「それを言うなら、もっとちゃんとまともな整備をしろョ!」と言いたいですね(笑)・・恥ずかしい会社です。

その会社は修理履歴などと言って写真掲載しますが、凡そ完全解体などせずに、部位別に整備しているだけで、あ~だこ~だ理由づけしては逃げ口上ばかりの言い分です(笑)・・それでいて自らを「プロの整備者」と名乗っているのだから、恐れ入ったものです(笑) 自ら名乗れない当方などにすれば、何とも羨ましい限りのお立場で御座いまする(笑)

↑ここからは完全解体した後に、当方の手による『磨き研磨』を施した後の各構成パーツを使い組み立てていく工程を順に解説していきます。上の写真は絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒 (真鍮製/ブラス製) です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手による『磨き研磨』を施した後の各構成パーツを使い組み立てていく工程を順に解説していきます。上の写真は絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒 (真鍮製/ブラス製) です。

先日の「1933年製」も同じでしたが、この鏡筒内部の内壁の一部に、過去メンテナンス時の整備者の手による「反射防止黒色塗料」着色が行われていました (赤色矢印)。

もちろん製産時点を示す処理ではないので、今回のオーバーホール/修理作業では完全除去しています。

この鏡筒最深部に穴が複数用意されていますが、これらは全部で13個あり、絞り羽根の「位置決めキー用の穴」になります。

↑絞りユニットの構成パーツです。鏡筒最深部に「位置決めキー用の穴」が既に研削されて備わるので、必要になるのは「開閉環 (㊧)」と「C型環 (㊨)」だけです。

↑絞りユニットの構成パーツです。鏡筒最深部に「位置決めキー用の穴」が既に研削されて備わるので、必要になるのは「開閉環 (㊧)」と「C型環 (㊨)」だけです。

赤色矢印で指し示している箇所にはやはり「反射防止黒色塗料」が塗られていたので、完全除去しています。特に㊧の「開閉環」を見れば一目瞭然ですが、製産時点で「微細な凹凸を伴うマットな梨地黒色メッキ加工」が施されていたのに、ワザワザその上から再び「反射防止黒色塗料」を着色しているので、まるで意味が分かりません(汗)

なおブルー色の矢印で指し示している箇所のネジ穴は、絞り環と連結する際に使うシリンダーネジが入る下穴です。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

◉ シリンダーネジ

◉ シリンダーネジ

円柱の反対側にネジ部が備わり、ネジ部が締め付け固定される事で円柱部分が他のパーツと連携させる能力を持ち、互いにチカラの伝達が実現できる役目として使う特殊ネジ (単なる連結のみに限らず多くの

場合でチカラの伝達がその役目に含まれる)。

↑取り出した光学系前群と後群を並べて撮影しました。光学系前群を赤色文字表記し、後群をブルー色文字にしています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味しています。

↑取り出した光学系前群と後群を並べて撮影しました。光学系前群を赤色文字表記し、後群をブルー色文字にしています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味しています。

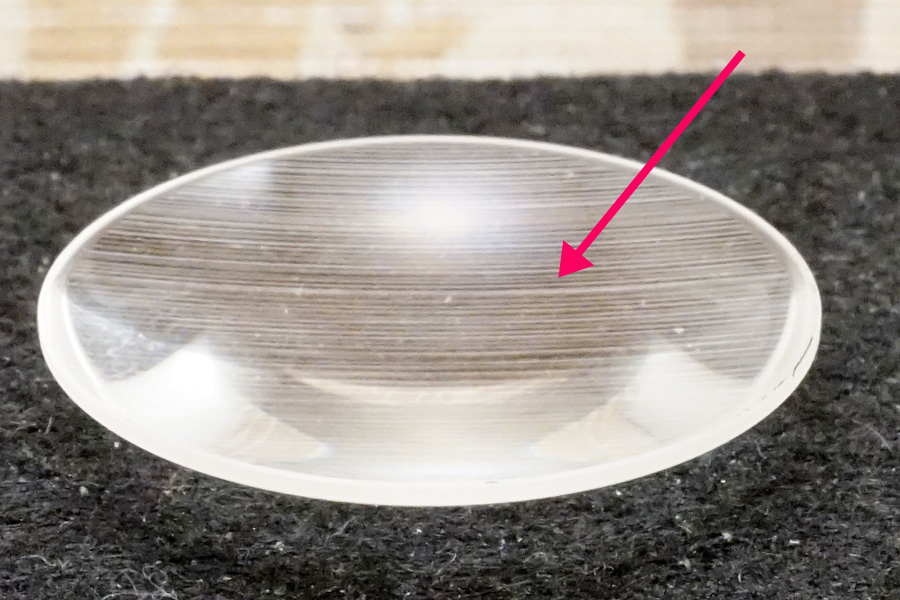

↑光学系第1群前玉の裏面側を拡大撮影しましたが、ご覧のように凹んでいる凸メニスカスレンズなのが分かります。赤色矢印で指し示している箇所のように、ミニスタジオの背景紙の柄が湾曲して映り込んでいるので、間違いありません (平坦ではない)。

↑光学系第1群前玉の裏面側を拡大撮影しましたが、ご覧のように凹んでいる凸メニスカスレンズなのが分かります。赤色矢印で指し示している箇所のように、ミニスタジオの背景紙の柄が湾曲して映り込んでいるので、間違いありません (平坦ではない)。

↑今度は光学系第2群の3枚貼り合わせレンズを立てて撮影しました。写真右方向化前玉側の向きになりますから、どんだけ曲率がスゴイのかが分かると思います。

↑今度は光学系第2群の3枚貼り合わせレンズを立てて撮影しました。写真右方向化前玉側の向きになりますから、どんだけ曲率がスゴイのかが分かると思います。

先日の「1933年製」の時に、このブログの解説でさんざん説明しましたが、この第3群が3枚貼り合わせレンズ化されていった背景には、ベルテレが1924年に発明したエルノスター型光学系からの発展要素が含まれており、そしてそのエルノスター型光学系すら、実は19世紀末に英国で開発された3枚玉トリプレット型光学系からの発展系であったことを、特許出願申請書などを使い学びました。

そしてその時、ベルテレが意識していた「トリプレット型光学系の活用のし易さ=将来的な発展に向けた自由度を残した点」とも言うべき、若干21歳と言う若さで知り得た光学設計に対する展望を、自らちゃんと吸収して活かしていったことの現れではないかと、酷く感じ入りました(涙)

それが数多く残されていったエルノスター型光学系の素養の良さなのだとようやく理解できましたッ!(涙)

しかしそこからさらに発展していったハズのゾナー型光学系は、その将来的な展望を残す伸びしろが「フランジバック」と言う呪縛から逃げられなくなってしまい、結果的にそれこそが欠点へと向かってしまいますが(涙)、実はこのゾナー型光学系に於いて、ベルテレが取り憑かれてしまった要素があり、それが「斜め子午線に於ける、サジタルコマフレアたる、コマ収差補正の追求」と言う自身の発明案件 (ゾナー型のことを指す) に対する逃げられない追求心に気づいてしまったことに一因しています(涙)

これはベルテレが記した特許出願申請書内記述から読み取れたので、おそらく間違いないと思われます。

結果的にその補正に係る最大の前提条件が「フランジバック」だったことから、自らその呪縛にがんじがらめになっていったことが窺え、或る意味大先輩「Paul Rudolph (パウル・ルドルフ)」の如く、自ら招いてしまった思想に巻かれていってしまったようにも受け取れるのです(汗)

然しそこは同じ轍を踏まないと(笑)、Zeiss Ikonで教育を受けてきた賢さが活かされ、その寸前でちゃんとSteinheil München (シュタインハイル・ミュンヘン) 社に転職しているので、さすがだと思いますね。

こんな光学系の貼り合わせレンズを眺めて、そういう事柄に妄想してみるひとときも、また楽しいものです・・(笑)

↑同じ第2群3枚貼り合わせレンズですが、その裏面側を上に向けて撮影しています。そこかしこ赤色矢印で指し示している箇所が「反射防止黒色塗料」で塗り固められていました(汗)

↑同じ第2群3枚貼り合わせレンズですが、その裏面側を上に向けて撮影しています。そこかしこ赤色矢印で指し示している箇所が「反射防止黒色塗料」で塗り固められていました(汗)

これら赤色矢印で指し示している箇所に塗られていた「反射防止黒色塗料」の塗膜の肉厚は、その多くは光路長に全く影響しませんが、前玉側面のほうに着色されていた分だけが「光路長逸脱」に対し、まるで致命的でしたッ!(涙)

その解説は既に前ほうで済んでいるので、ご理解頂けていると思います。

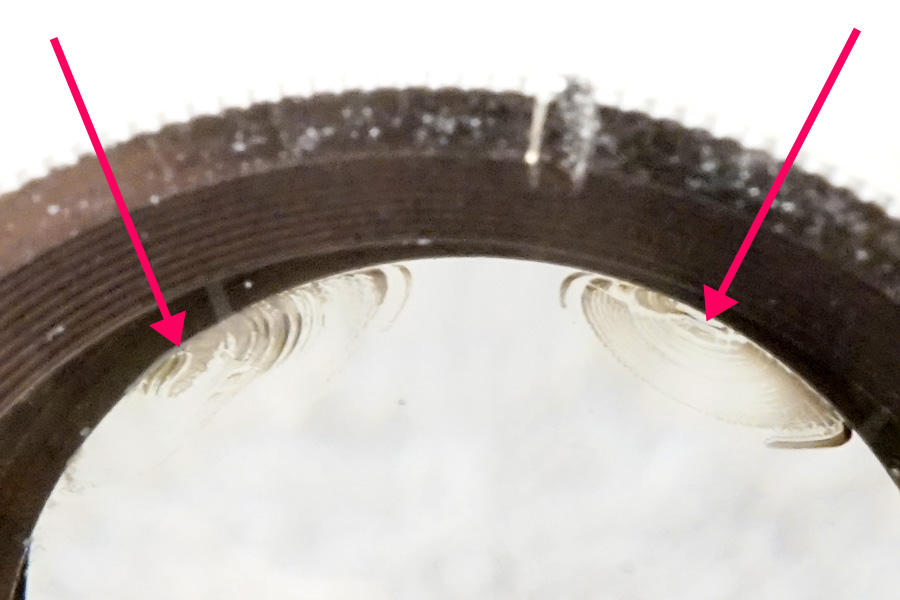

↑こちらは光学系第3群の2枚貼り合わせレンズですが、絞りユニット側の面を上に向けて撮っています。赤色矢印で指し示している箇所に内部に・・そう貼り合わせ面ですが・・前のほうで解説した「黄褐色のカナダバルサム剤」が、この角度から覗き込むと、とんでもない多量が視認できるのです(汗)

↑こちらは光学系第3群の2枚貼り合わせレンズですが、絞りユニット側の面を上に向けて撮っています。赤色矢印で指し示している箇所に内部に・・そう貼り合わせ面ですが・・前のほうで解説した「黄褐色のカナダバルサム剤」が、この角度から覗き込むと、とんでもない多量が視認できるのです(汗)

↑如何でしょうか???(笑) これはバルサム剤が経年でハミ出てしまったのではなく、2枚貼り合わせレンズの間に挟んでいる「固定し絞り環/リング/輪っか」を接着している目的と役目なのだと推測しています。実際に接着を剥がして確認したワケではないので、正確ではありませんが、おそらく間違いないと思います。

↑如何でしょうか???(笑) これはバルサム剤が経年でハミ出てしまったのではなく、2枚貼り合わせレンズの間に挟んでいる「固定し絞り環/リング/輪っか」を接着している目的と役目なのだと推測しています。実際に接着を剥がして確認したワケではないので、正確ではありませんが、おそらく間違いないと思います。

何故ならこの後の写真を見れば分かりますが、固定絞りの表側には出てきていないからですッ。

↑今度は同じ第3群を後玉側方向から撮っています。赤色矢印で指し示している箇所にグルッと全周にわたり黒く遮蔽しているのが「固定絞り環/リング/輪っか」です。下の方に1箇所だけ「ポツンと欠けている箇所があるリング」なので、もしかしたら「C型環」なのかも知れません(汗)

↑今度は同じ第3群を後玉側方向から撮っています。赤色矢印で指し示している箇所にグルッと全周にわたり黒く遮蔽しているのが「固定絞り環/リング/輪っか」です。下の方に1箇所だけ「ポツンと欠けている箇所があるリング」なので、もしかしたら「C型環」なのかも知れません(汗)

然しいずれにしても、貼り合わせ面に挟んであることは間違いありません(汗)

↑前述したこの個体の「光学硝子レンズ材の欠け/割れ箇所」の、その中心箇所を赤色矢印で指し示しています。このようにほとんど目立たないのでGにする必要がありません。

↑前述したこの個体の「光学硝子レンズ材の欠け/割れ箇所」の、その中心箇所を赤色矢印で指し示しています。このようにほとんど目立たないのでGにする必要がありません。

↑後玉の真正面方向から直視すると、こんな感じで入射光を遮蔽しているのが分かると思います (赤色矢印)。

↑後玉の真正面方向から直視すると、こんな感じで入射光を遮蔽しているのが分かると思います (赤色矢印)。

↑試しにこの光学系後群側第3群を鏡筒の格納筒にネジ込んでみました (赤色矢印)。そして絞り羽根を完全開放状態の位置にセットして撮影しています。

↑試しにこの光学系後群側第3群を鏡筒の格納筒にネジ込んでみました (赤色矢印)。そして絞り羽根を完全開放状態の位置にセットして撮影しています。

ご覧のように先日の「1933年製」と同じように、開放f値:F2の時の絞り羽根は、閉じている状態なのです。この開口面積ギリギリの位置まで、光学系第3群の絞りユニット面側凹み面の開口面積として設計されているのが分かります。

すると先日の「1933年製」タイプの時の、この凹み面の開口部は「⌀ 16.65㎜」だったのに対し、今回の「1934年製」タイプの光学設計では「⌀ 16.58㎜」と極僅かですが小径に減じられています・・結果、必然的に最小絞り値:F22に閉じた時の開口面積も小さくなっていると指摘できます。

しかもその先の後玉直前で、さらにこの絞りユニットを透過してきた入射光を遮蔽して「固定絞り化」させている事実から、おそらくこのモデルタイプに実装している光学設計は「本来の開放f値:F2よりも明るい」実効値のように思うのです。

後玉直前で「固定絞り化」させてきた理由は、おそらく収光 (集光の意味ではない) 目的であり、像面に対して不必要な入射光の一部をカットしているのだと思います。

◉ 集光

光を (1点に) 集める物理的現象を指し、虫眼鏡の原理に同じ

◉ 収光

光を集める内容の全般を含み、且つ光学設計の中でどのように光を制御していくかに係る作業を指す

すると結像面で「F2」の明るさを確保するなら、必然的に上の写真の位置での入射光の明るさは「F2以上が透過している」と捉えるべきではないのかと思うのですが、如何でしょうか???(汗)

これがこのモデルでの「1933年製」の光学系と比較した時の、とても大きな光学設計上の相違点になっており、それほど「固定絞り化」の問題は、如何にも唐突でもあり、なかなかに魅力的な事実だったように感動しましたッ!(驚)

↑最小絞り値:F22まで閉じきった時の状態ですが、先日の「1933年製」よりも、さらに相当なレベルで閉じきっているように見えるのです(汗)

↑最小絞り値:F22まで閉じきった時の状態ですが、先日の「1933年製」よりも、さらに相当なレベルで閉じきっているように見えるのです(汗)

←先日扱った「1933年製」の時の掲載写真から転用してきました。

←先日扱った「1933年製」の時の掲載写真から転用してきました。

同じ最小絞り値:F22の閉じ具合なのですが、この「1933年製」のほうが、まだ開き気味なように見えるのですッ(汗)

実測しなかったので失敗でしたが、もしもこのように閉じ具合に差があるのだとすれば、あながち透過光の明るさに違いが顕在するとの憶測も、捨てきれません(汗)

このようにバラしながらの「観察と考察」に浸るのも、またロマンが増えて楽しいのですが、ネット上では決して誰も指摘していない話なので(汗)、たまにはこんな異端児が注目していた痕跡を残してしまうのも・・あっても良いかも知れませんね(恥)

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました。赤色矢印で指し示している箇所のネジ山が、冒頭のほうで解説した同一径なのが分かると思います。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました。赤色矢印で指し示している箇所のネジ山が、冒頭のほうで解説した同一径なのが分かると思います。

絞り環用ベース環も鏡筒固定環も共にこの同じ径のネジ山を、ひたすらにネジ込んで適切な位置でそれぞれ使用しますが、実際はイモネジ用の穴が両サイドに1箇所ずつ用意されているので (上の写真の中腹にも写っている小さな穴) そこが鏡筒固定環の製産時点を表す固定箇所なのが明白です。

グリーン色の矢印で指し示している箇所のネジ山は「筐体外装 (つまり外筒)」がネジ込まれる為に小径になっており、且つこのネジ山の長さ分が「無限遠位置の微調整範囲=フランジバック調整幅」を意味しています。

すると前述の「小さなイモネジ用の穴」の位置で鏡筒固定環が締め付け固定されると決まっている為、実はこのグリーン色の矢印で指し示している箇所のネジ山の長さは「純粋に外筒をネジ込むだけの目的と役目」なのだと理解できるワケで、こういうのが「観察と考察」と「原理原則」に則った照らし合わせで導かれる「本来在るべき姿」としての組み立て手順や微調整位置の確定に繋がります(笑)

従って、サービスマニュアルなど確認する必要もなく(笑)、むしろ現物を事細かくチェックすることで適正な微調整位置などまで全てが明白になっていきます。

↑実際に絞り環用ベース環をネジ込んでみました・・もちろん適正な位置でネジ込みをストップしています (ネジ込みすぎても適合しませんし、ネジ込みが足りなくても絞り環の固定位置ズレが発生してしまいます)。

↑実際に絞り環用ベース環をネジ込んでみました・・もちろん適正な位置でネジ込みをストップしています (ネジ込みすぎても適合しませんし、ネジ込みが足りなくても絞り環の固定位置ズレが発生してしまいます)。

↑赤色矢印で指し示している箇所の3箇所に締付用イモネジの穴が備わるのが分かります・・ここで絞り環を締め付け固定するのです。

↑赤色矢印で指し示している箇所の3箇所に締付用イモネジの穴が備わるのが分かります・・ここで絞り環を締め付け固定するのです。

↑実際に絞り環をセットしたところです。赤色矢印で指し示している箇所に、両サイドですが2箇所、切り欠き/スリット/溝が用意されています。これがいったい何の為に用意されているのか当方には分かりませんが、この切り欠き/スリット/溝を活用させてもらい、後のほうで解説しますが、この使いにくい/操作しにくい絞り環の操作性を改善する処置を講じました(汗)

↑実際に絞り環をセットしたところです。赤色矢印で指し示している箇所に、両サイドですが2箇所、切り欠き/スリット/溝が用意されています。これがいったい何の為に用意されているのか当方には分かりませんが、この切り欠き/スリット/溝を活用させてもらい、後のほうで解説しますが、この使いにくい/操作しにくい絞り環の操作性を改善する処置を講じました(汗)

↑さらに赤色矢印で指し示している箇所に「鏡筒固定環」をイモネジ2本を使って締め付け固定しますが、前述のように製産時点に研削されている「下穴」があるので、この状態を指して「製産時点の微調整を維持できている」と明言できるのです(汗)

↑さらに赤色矢印で指し示している箇所に「鏡筒固定環」をイモネジ2本を使って締め付け固定しますが、前述のように製産時点に研削されている「下穴」があるので、この状態を指して「製産時点の微調整を維持できている」と明言できるのです(汗)

この固定環の位置に合わせて、この次に筐体外装たる「外筒」をネジ込むので、そのままイコール「無限遠位置の確定」と共に「フランジバックの適合」まで決まる仕組みです。

このように研削の手間を最低限に控えてきた根拠が、結果的に製産時のライン上に於ける「人日=つまり作業人員数とそのコスト」が限られている要素を示していると、冒頭で説明したのです。

従ってこのモデルは、ほぼ微調整箇所が数か所しか残らないよう、製品設計段階で熟考されていると指摘できるワケで、まさに小規模工場での製産にとても向いていると言えるのです(汗)

ここまでの撮影写真では分かりませんが、溶剤を垂らすと、これら黒色に見えている各構成パーツは「濃い緑色のメッキ加工塗色」なのが、その光彩で判明します(汗)

↑いよいよ最後の工程ですが、単に左側の完成している鏡筒 (内筒) をグリーン色の矢印のように差し込んで、ブルー色の矢印で指し示している箇所のネジ山の長さ分で右側に並べている筐体外装 (外筒) をネジ込めば完成です。

↑いよいよ最後の工程ですが、単に左側の完成している鏡筒 (内筒) をグリーン色の矢印のように差し込んで、ブルー色の矢印で指し示している箇所のネジ山の長さ分で右側に並べている筐体外装 (外筒) をネジ込めば完成です。

但し、この筐体外装 (外筒) の固定にもイモネジが1本介在する為、ムリヤリ締め付けたり、そもそも当初バラす際に回して外そうとすると、イモネジを破断させてしまいます(怖)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。そもそもが大変珍しい「Nickel & Black」モデルなのですが、ご覧のようなレンズ銘板の外周に絞り環が位置するモデルバリエーションタイプです。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。そもそもが大変珍しい「Nickel & Black」モデルなのですが、ご覧のようなレンズ銘板の外周に絞り環が位置するモデルバリエーションタイプです。

前玉を観ると分かりますが「極々僅かに青ヤケの傾向に進んでいる」のが分かります。これはノンコートではありますが、経年劣化進行に伴い「プリズム現象」と呼ばれる、いわゆる光学硝子レンズ表層面に生じている「青ヤケ」現象を指します。

↑光学系第1群前玉の露出面側に残っていた「薄いクモリ」を、当方の手により「硝子研磨」したので、現状ほぼ除去完了しています (一部外周付近のみ僅かに残っているものの、露出面側には現れない箇所です)。

↑光学系第1群前玉の露出面側に残っていた「薄いクモリ」を、当方の手により「硝子研磨」したので、現状ほぼ除去完了しています (一部外周付近のみ僅かに残っているものの、露出面側には現れない箇所です)。

また赤色矢印で指し示している位置に、絞り環用の基準「❙」マーカーの白色刻印が写っています。絞り環操作すると分かりますが、開放側「F2」と最小絞り値側「F22」の両端共にピタリの位置でちゃんと組み付け完了しています。

↑光学系後群側もスカッとクリアですが、赤色矢印で指し示している箇所の後玉露出面には、一部に「白ヤケ」が残っています。

↑光学系後群側もスカッとクリアですが、赤色矢印で指し示している箇所の後玉露出面には、一部に「白ヤケ」が残っています。

これは光学硝子レンズ材表層面が、経年の中で化学反応によって陽イオンの抽出により凹んできている箇所を意味します(怖)・・その意味で、特に「冬の結露」をそのまま放置するのは天敵ですからご留意下さいませ。

もちろん水や「無水アルコール」を使って清掃するのも禁止行為ですッ!(怖) 光学清掃する必要が起きた際は、必ず光学硝子レンズ専用の洗浄液をご使用下さいませ。・・「無水アルコール」絶対禁止ですッ!!!(怖)

この「白ヤケ」がさらに進行すると、白っぽい斑模様へと変わり、写りが低コントラストへと変化していきますから、意外にも重要な話だったりします(怖)

それは後玉の表層面裏側での反射を「白ヤケ」によって、より一層促してしまう結果に至るからと言うちゃんとした原理が働いている為「白ヤケ」に至るとどうにもコントラスト低下から逃げられません(涙)

すると今度は「では仕方ないから〇〇磨きしよう」と言う人が必ず現れますが(汗)、ちゃんと光路長が適正化できている個体ならともかく、それすら確認できていないのに一方的に硝子研磨すると、例え「1%」の研磨としても、低コントラストは改善できるものの、はたしてピント面のピーク/山の際立ち具合は、おそらく悪化すると考えられます (何故なら、後玉だからッ!)(涙)

それを気にしないなら、低コントラストに堕ちるよりはマシなのかも知れませんが、当方的にはオススメできませんね(怖)

あくまでも光学設計を逸脱する方向性へと向けている話にしかならず、硝子研磨した後の自分だけは良いでしょうが、その個体の次の所有者の時代には、再び経年劣化進行から「白ヤケ」に陥るのは100%間違いない宿命です。

もっと言うなら、自分の手元に来ているタイミングで、はたして過去に硝子研磨していないと言い切れるのか「???」だったりします(汗)

当方が今回前玉で行った「硝子研磨」は、何処ぞの「〇〇磨き」とはまるで別モノの、せいぜい小数点以下2桁レベルでしか研磨できていないような簡易的な研磨なのですが、それでも薄いクモリを完全除去できているので十分なのです。

・・そう言う意味では必ず判定が必要な要素の話でもあります。

↑13枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

↑13枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

絞り環操作は決して軽い印象ではありません。これは今回の個体の「開閉環」の接触面に黒い筋が残っており、鏡筒内壁を過去メンテナンス時に「反射防止黒色塗料」で着色していた痕跡が残っています・・然し、これを完全除去するまで『磨き研磨』してしまうと、下手すればむしろ逆にカジリ付現象を招く懸念も高い為、今回は適度なところで『磨き研磨』をやめています (それで黒い筋が僅かに残っている)・・申し訳ございません。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑無限遠位置は投資よバラす前の一手同じですが、光学系第2群て光路長に影響を来す箇所に塗られていた「反射防止黒色塗料」を完全除去した分、ピント面のピーク/山の際立ちが明確に視認できるよう変化しています。

↑無限遠位置は投資よバラす前の一手同じですが、光学系第2群て光路長に影響を来す箇所に塗られていた「反射防止黒色塗料」を完全除去した分、ピント面のピーク/山の際立ちが明確に視認できるよう変化しています。

無限遠位置 (当初バラす前の位置に同じ/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f2.0、被写体までの距離:49m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:24m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、30m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の50m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑前のほうで説明した「絞り環の操作性を改善した処置」の箇所を赤色矢印で指し示しています(汗)・・ちょっと汚くなってしまいましたが (スミマセン)(汗)、確実にフィルター枠部分の切り欠き/スリット/溝の一つを活用できている為、この被せ式フィルター枠を回せば絞り環操作できるように変わっています。

↑前のほうで説明した「絞り環の操作性を改善した処置」の箇所を赤色矢印で指し示しています(汗)・・ちょっと汚くなってしまいましたが (スミマセン)(汗)、確実にフィルター枠部分の切り欠き/スリット/溝の一つを活用できている為、この被せ式フィルター枠を回せば絞り環操作できるように変わっています。

あまり強く回し過ぎると破壊されるので、強めに回さないようご留意下さいませ。普通に停止する分の強さくらいなら問題ありません。もしも壊れてしまったら、また当方にて再度加工できますから、その時はお申し付け下さいませ (改造や加工など一切施していないので、いつでもオリジナル状態に戻せます)。

↑赤色矢印で指し示している箇所の、被せ式フィルター枠を掴んで回せば絞り羽根の開閉動作が行えて楽になりました(笑)

↑赤色矢印で指し示している箇所の、被せ式フィルター枠を掴んで回せば絞り羽根の開閉動作が行えて楽になりました(笑)

上の写真のように「amedeoアダプター」に装着してピント確認や無限遠位置の微調整など行っています。

↑当レンズによる最近接撮影距離90cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最近接撮影距離90cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。

代用フードを手翳しですが使いつつ撮影ししてるので、ご覧のようにノンコートレンズの低コントラスト化を防げています。

↑f値「f8」での撮影です。先日の「1933年製」も同じでしたが、おそらくここまでがこのモデルでの最も美味しい絞り値ではないかと思います(涙)

↑f値「f8」での撮影です。先日の「1933年製」も同じでしたが、おそらくここまでがこのモデルでの最も美味しい絞り値ではないかと思います(涙)

↑f値「f11」です、僅かですが低コントラスト化と共に解像度不足が生じ始めています。

↑f値「f11」です、僅かですが低コントラスト化と共に解像度不足が生じ始めています。

↑f値「f16」での撮影です。もうだいぶ絞り羽根が閉じてきているので「回折現象」が現れています。

↑f値「f16」での撮影です。もうだいぶ絞り羽根が閉じてきているので「回折現象」が現れています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値「f22」での撮影です。「焦点移動」も起きているのが分かりますね(汗)

↑最小絞り値「f22」での撮影です。「焦点移動」も起きているのが分かりますね(汗)

今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。明日2本をまとめて厳重梱包し、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。