♦ EASTMAN KODAK CO. ROCHESTAR N.Y. (イーストマン・コダック) EKTRA EKTAR 35mm/f3.3(ektar)

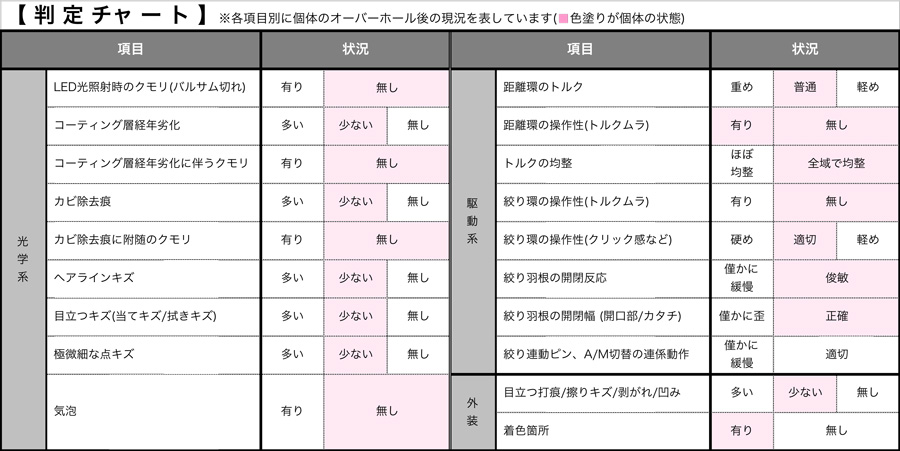

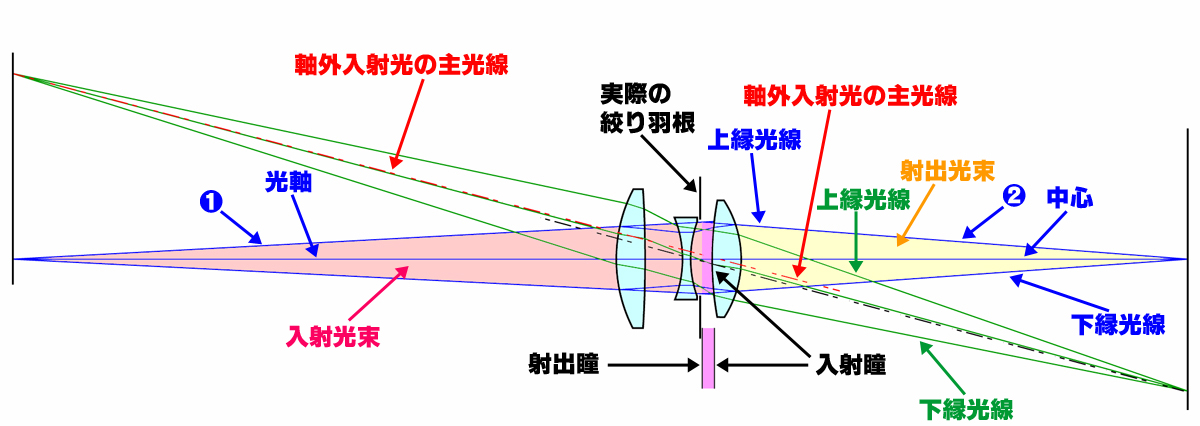

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、米国は

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、米国は

EASTMAN KODAK製広角レンズ・・・・、

『EKTRA EKTAR 35mm/f3.3 (ektar)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で捉えても僅か2本目です。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

前回の整備が初めての扱いであり、2017年来ですから凡そ8年ぶりになるものの、逆によくもまぁ〜、2017年時点でバラしてヤッたものだと、自分ながら感心したり・・です(恥)

正直、もぅ今現在は、その頃のような気力と気概が消失してしまっている為(泣)、そもそも大変なのが分かっているオールドレンズは敬遠したい気持ちのほうが大きいワケで・・実は今回のご依頼も当初内心、迷いに迷ってお受けした次第です(汗)

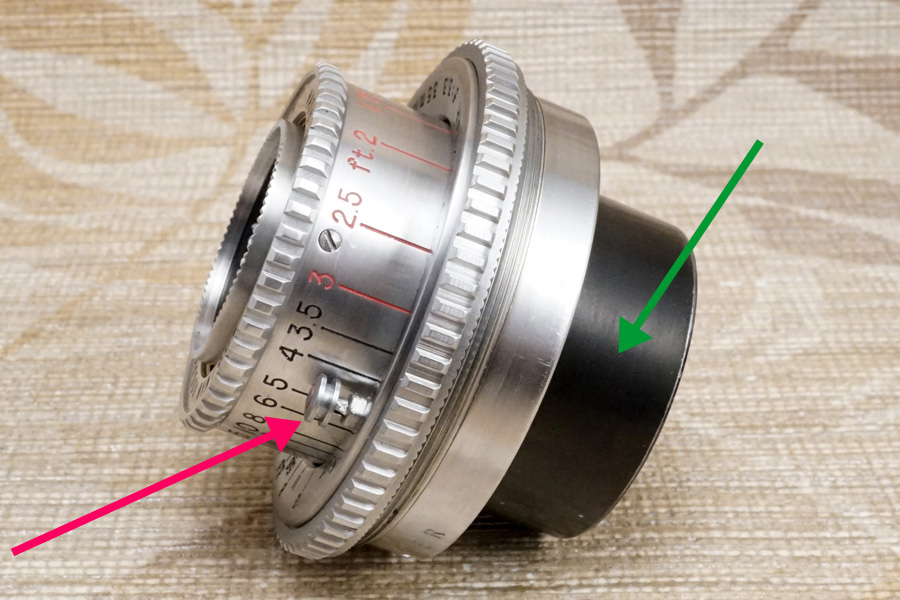

「非常に神経質な微調整」と「特異なマウント部の構造」そして一番この「EKTRA EKTARシリーズ」でチョ〜が付くくらい厄介なのが「ヘリコイド駆動方式と、そこに係る直進キーの製品設計の拙さ」と言う、凡そ三つ巴で難度が高いオールドレンズなので、ハッキリ言って扱いたくないオールドレンズの中に殿堂入りしているモデルでもあります(汗)

さらにマウントアダプタが市販されていればまだしも、凡そ自作品ばかりが横行、或いはせいぜい何処ぞの国の金属加工屋が造った「怪しげな精度」という、どうにも煮ても焼いても食えない環境も大きく影響する為、そのオーバーホール/修理に関しては相当な覚悟が必要です (それは多くの場合でマウントアダプタまでチェックするか整備するハメに陥るから)。

そういう特異なマウント規格品のオールドレンズの場合には、マウントアダプタ側の精度自体に問題を抱えていることが多い為、マウントアダプタ側の問題なのか、オールドレンズ本体側の問題なのか、そこの判定から始めなければイケナイことを意味します(泣)

ところが判定を下すにも、そもそも当初バラす前時点ではオールドレンズ側の精度すら (自分でバラして自分の眼で確認できていない為) 何の保証もなく(汗)、かと言ってマウントアダプタ側は当然ながら「???」であり・・いったい何処に精度の整合性に担保をもっていけば良いのかが、必ず問題になります(泣)

もちろん答えは決まっていて、とにかく自分でバラして内部の状況とマウントアダプタの状況とを互いに照らし合わせつつも、道理を武器にして「ココがこうならッ・・アッチはあぁ〜なるから、コッチは必ずこぉ〜なる!」みたいな理論的な微調整の中から、仮説を見出しそれを試していって最終的に整合性が執れ、精度が担保される・・ッて、実はそん時は、もぅ既に組み上がっていて、実写確認して精度保証しているワケですから、そもそも保証する意味が無いのです!(笑)

・・つまり暗中模索の中での整備を強いられるのが、敬遠する最大の理由だったり(怖)

さすがに8年も時間が経っていると、当方のような低俗な整備者にも、一抹の光が見え(笑)、1㎜くらいは経験値の厚みが増えたようです(恥)・・今回の整備では、まさに理論的整備、且つそれは道理と道理との鬩ぎ合いの中で見出された「こうなるしか、ない!」と言う仕上がりであって(汗)・・正直、実写確認する時は、心の奥底で誰かが「オイッ!!! もしピント合わなかったら、どう責任取るんだョ???、えッ!!!」と恫喝されていたような・・ないようなッ(汗)

・・ピタリと一発でピントが合って、マジッで安心 (怖ェ〜ェ〜ッ!)(怖)

8年経っていても、このようにビクビクしながら整備してるッて・・どんだけ技術スキル低いのか、皆様にもきっとご理解頂けると思います(恥)

当方の技術スキルはチョ〜低い為、オーバーホール/修理のご依頼などは、是非ともプロのカメラ店様や修理専門会社様宛てにご依頼下さいませ。それが皆様にとっての最善策であり、当方は全く以て不適切、且つ不適格者ですッ!!!

詰まる処、今回のご依頼者様も当方を懇意にして下さる『神々しい方』だからこそ、オーバーホール/修理のご依頼が来るワケで、本当にありがたく、お礼と感謝の気持でいっぱいですッ!!!(涙)

・・もう一度、ありがとう御座います!(祈)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

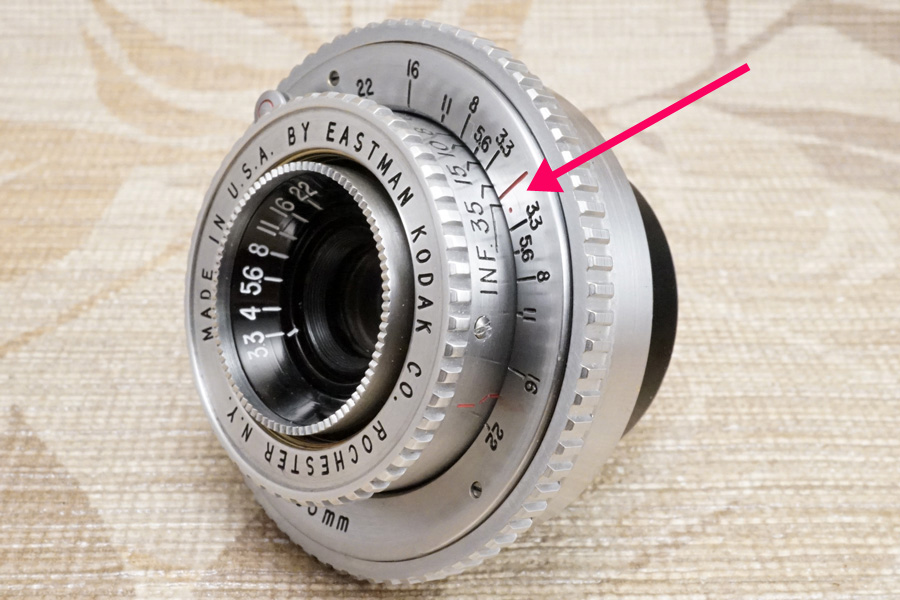

1941年に米国のEASTMAN Kodak社が発売したレンジファインダーカメラ「Kodak EKTRA (エクトラ)」向けに用意されたオプション交換レンズ群の中から、今回扱ったのは広角レンズ『EKTRA EKTAR 35mm/f3.3 (ektar)』です。

1941年に米国のEASTMAN Kodak社が発売したレンジファインダーカメラ「Kodak EKTRA (エクトラ)」向けに用意されたオプション交換レンズ群の中から、今回扱ったのは広角レンズ『EKTRA EKTAR 35mm/f3.3 (ektar)』です。

(右写真は初代のEKTRA I型に標準レンズ EKTRA EKTAR 50mm/f1.9を装着した状態)

←左図のように僅か6本のオプション交換レンズ群が用意されていただけの話です。写真を見るとアルミ合金材で軽そうなイメージにも映るかも知れませんが、実は肉厚な真鍮材/ブラス材で研削されたマウント部の機構部だけで、半分以上の全体重量を占有しますから(汗)、今回扱ったモデルが一番コンパクトでありながら、総重量274gと言う重さです(汗)

←左図のように僅か6本のオプション交換レンズ群が用意されていただけの話です。写真を見るとアルミ合金材で軽そうなイメージにも映るかも知れませんが、実は肉厚な真鍮材/ブラス材で研削されたマウント部の機構部だけで、半分以上の全体重量を占有しますから(汗)、今回扱ったモデルが一番コンパクトでありながら、総重量274gと言う重さです(汗)

それでいて光学系は前玉の大きさが⌀ 13.29㎜と言う、非常に小さなサイズなのに、そこから吐き出される画のリアル感にオドロキしかありません!(驚)

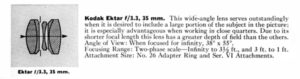

当時の評価では、これら6本のレンズの中で (実際は9本計画していましたが、最終的にGOがかかったのは6本だけでした) 最も描写性能の評価として高いモデルは「EKTRA EKTAR 50mm/f3.5」と「EKTRA EKTAR 35mm/f3.3」だと言う話なので、すんなり納得してしまいます(汗)

そもそも3群5枚ヘリアー型光学系が、こんなに素晴らしい/高性能であることを知らなかった (2017年に一度扱っているくせに、光学知識を学習していなかったからイケナイ)(恥) 時点で、何とも恥ずかしい限りです(汗)

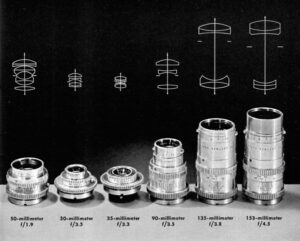

←『US2279384 (1941-01-09)』米国特許庁宛て出願

←『US2279384 (1941-01-09)』米国特許庁宛て出願

EASTMAN KODAK在籍「Fred Early Altman (フレッド・アーリー・アルトマン)」氏発明

この特許出願申請書では全部で4つの実施例を挙げていますが、最終的に製品化として採用されたのは「Fig.1」の「35㎜/F3.3」になります。

アルトマン氏は1915年に22歳でニューヨークはロチェスターのEASTMAN KODAK社に入社し、その天才的な光学設計センスをすぐに発揮し始め、特に「Charles W. Frederick (チャールズ・W・フレデリック)」博士の助手として抜擢されており、1964年に亡くなるまで非常に多くのEASTMAN KODAK社製レンズの開発に主導的に携わっています。

アルトマン氏は1915年に22歳でニューヨークはロチェスターのEASTMAN KODAK社に入社し、その天才的な光学設計センスをすぐに発揮し始め、特に「Charles W. Frederick (チャールズ・W・フレデリック)」博士の助手として抜擢されており、1964年に亡くなるまで非常に多くのEASTMAN KODAK社製レンズの開発に主導的に携わっています。

特にEASTMAN KODAK社の4群4枚構成アナスティグマートレンズの多くを開発しています。

そこでさっそくこの特許出願申請書内記述を読んでみました・・記述をそのままダイレクトに和訳した内容は、特にグリーン色文字で表記しています。

「本発明は、写真対物レンズ、特に改良されたトリプレット型レンズに関するものである」との出だしで始まりますが、イキナシ冒頭から「トリプレット型レンズに関する発明」と告知していることからも分かるとおり、3群5枚ヘリアー型光学系が、そもそも3群3枚トリプレット型光学系からの発展系であることが、光学設計者自身のコトバとして明白になりました。

もちろんネット上で既にそのように語られていますが、当方的にはやはり何と言っても「光学設計者自身が自分のコトバで明言する事実に、相当な重みがある」と評価しています(汗)

すると実は3群3枚トリプレット型光学系は「凸→凹→絞りユニット→凸」と言う配置の光学設計を指しますが、今回扱う3群5枚ヘリアー型光学系では「凸凹→絞りユニット→凹→凹凸」と言う配置での光学設計を表しています・・気づかれたでしょうか???(汗)

・・そうです! 絞りユニットの位置が変化しているのです!

それは必然的に当方がいつもこのブログで執拗に何度も何度も述べている「光学系の中で絞り羽根を境界とした時の、前後群内でのパワー配置は決して無視できない!」点から辻褄が合いません(汗) この点についてもちゃんと納得できる根拠があるので、また後ほど解説したいと思います。

記述の続きを和訳していきます。「本発明の目的は、球面収差、色収差、像面湾曲、正弦条件、コマ収差、歪曲収差、ペッツバール条件などが改善された、且つ高度に補正された写真対物レンズの提供である」と示し、自身がこの発明で特にどのような収差補正や条件を考慮していったのかを明示してくれています。

さらに「広い/高いカバー力と良好な鮮明度を備えた写真対物レンズの提供であり、さらに特別な目的は低非点収差のレンズを提供することである」と連続して述べていることから分かるとおり、最終的な発明の補正の狙いが「低い非点収差」であることが示されました(汗)・・「非点収差」なので、1点に結像しない問題を課題として挙げていることを意味しますが「そんなのはレンズなんだから当たり前の話ではないか!」と思うかも知れませんが、解像度がどれだけ優れているのかは、とても両手の指の数だけでは足りない、様々な収差を克服して初めて「非点収差撲滅」を語れるワケであって、それこそ今ドキのデジタルなレンズでさえ、まだまだ課題が残っているのが光学設計者の世界では真実なので(泣)、どんだけ永遠の課題なのかを示していると・・当方的には受け取れるのです(涙)

・・何故なら、光を記録する道具として、球面、且つ円形状の (球体の一部を切り取った) 光学ガラスレンズに頼っているから!

これは特に1941年辺りの時代背景を鑑みると、特に光学ガラスレンズ自体の質の角度から捉えようにも、未だ発展途上であった時代であることからも、自らを高みに据えて果敢に研究課題に向かって挑戦していた積極的な姿勢が明示されます・・それは何も光学ガラスレンズだけの話に終わらず「そもそもノンコートの時代からようやく脱却でき、シングルコーティングとモノコーティングが開発されていた時代背景」であることを汲みすれば「非点収差を低くする」と自ら告知してしまった点に於いて、如何に崇高な課題だったことなのかが窺えると、当方は言っているのです。

そのような時代背景まで考慮して、この特許出願申請書の記述を捉えていくべきだと・・当方は思うのです(汗)

「本発明の主な目的は、主光線との上部及び下部の縁光線との一致について、高度に補正されたレンズを提供することにあり、このような一致の欠如は、コマ収差として現れるか、または縁光線が主光線の周りに均等に分布している場合は、純粋な斜球面収差として現れる可能性がある。従って本発明の好ましい実施形態は、帯状球面収差を最小限に抑えることである」との内容です。

如何ですか??? 何だか何を語っているのかが「???」だと思いますが、今回もまたまた当方の学習にダイレクトに響く、大変素晴らしい特許出願申請書内の記述だったりします!(涙)

実は先日扱ったキヤノンカメラ製標準レンズ『CANON LENS 50mm/f1.8《Sレンズ:第1世代》(L39)』を開発した際に参照されていた特許出願申請書内の記述で「伊藤 宏」技師のコトバとして「斜球面収差 (つまりコマ収差のこと)」との解説記述を読んだのです(汗)

結果「斜球面収差=コマ収差」と等号で結ばれてしまったのですが、ココに来て「必ずしも斜球面収差=コマ収差とはならない」こと、つまりさらに深く探求する/勉強する機会を得られたと述べているのです(汗)

その説明としてちゃんと解説されており「光学ガラスレンズの入射瞳の上縁と下縁から透過してくる斜球面収差の光線が主光線と交じる場合」と述べられており、それが意味するのは「斜球面収差の全てが必ずコマ収差に成長して描写に影響しているワケではない」ことを学べたと言っているのです(恥)

・・何とも今頃そんな勉強をしている次第で、本当にお恥ずかしい限りです!(恥)

従って「斜球面収差≠コマ収差」であることを理解できました(汗)

同じように「帯状球面収差」も似たような現象/収差を述べているのだと理解できますが、要は前述上縁光線と下縁光線による透過光と、光軸近辺での透過光との結像ズレによる「滲み=ボケ」を指しているワケで、これが「均等に分布」とまで語ってくれている点をちゃんと含むなら、まさに解像度を甘くしてしまっている主要因みたいな意味合いとして「斜球面収差と帯状球面収差を挙げている」と理解が進むのです(汗)

このようにネット上でアッサリと簡単に「コマ収差」と一言に語られてしまっている収差の本質が明確になり、必ずしも彗星のように尾を引く像の乱れたる「コマ収差」だけに限定する話ではなかったことが、今回の特許出願申請書内記述で勉強できました(恥)

・・今頃真面目に勉強していて、イヤ、マジッで恥ずかしいですッ!(恥)

すると「非点収差の低減」を課題として挙げた時、このように「コマ収差/斜球面収差/帯状球面収差」の3つが最低でも光学設計者自身のコトバとして列記されたことを、今回の教訓としました!(汗)

「光学分野の多くの研究者が、品質向上のためにトリプレット型光学系を様々な方法で変更する可能性を検討してきたことが既に認知されている。通常は色補正を目的としているが、それら既知の発明案件との類似性は・・・・途中省略・・・・私が上縁光線と下縁光線の両方に於いて、従来構成よりも優れた一致と球面収差補正を実現しようと努力してきた事実が、レンズ設計に対し何よりも正確に定義できる独自性を与えている。本発明により殆どの収差を補正でき、さらに接合面によって外周域の光線不一致すら補正できます」と結んでいます!(驚)

実際、上記の中で「途中省略」した箇所には、実は自身の既知の発明案件の他、米国内やドイツ国内、或いはフランス国内などで既に申請されている9つの特許出願申請書の発明案件について、その参照を申告しています。

それらを鑑みた上で、最終的に「2枚貼り合わせレンズの設置により、特に上縁光線と下縁光線が光軸と交差した結果生み出される、最終的な非点収差の低減に成果を認めた」点について自分の権利を主張したことが理解できました。

本当はこれら記述の中に登場していた「上縁光線/下縁光線」の2つのコトバについて勉強しようと挑戦したのですが、ダメでした!(笑) 絞り羽根に対する「入射瞳/射出瞳」のコトバの意味も勉強する必要がありますが、そもそもどうしてそれら瞳の位置が光学ガラスレンズの前後で決まるのかと言う計算式、或いはその道理を理解していない為、前述「上縁光線/下縁光線」の2つのコトバについては、まだまだ勉強が足りないことを自覚しました(汗)

何故なら、例えば絞り羽根が光学ガラスレンズの後ろに位置している時「入射瞳」が光学ガラスレンズの前方に来るにしても、それは「絞り羽根の像」なのであって、決して光学ガラスレンズに入射してくる入射光を遮っていないからです。それなのにその位置を計算式から算出しなければイケナイ道理に、既に「???」の世界で、どうにもこうにも勉強になりませんでした(笑)

仕方ないので、上に挙げた和訳の真髄は将来へのオアズケにして(笑)、別の角度から探求を進めていくことにしました(汗)

今回のモデルが3枚玉トリプレット型の発展系であるとアルトマン氏が述べた点について、前述した「絞り羽根の位置がズレているのに、どうしてトリプレット型の発展系と明言できるのか???」について解説を試みます。

←『GB189322607A (1893-11-25)』英国内務省宛て出願

←『GB189322607A (1893-11-25)』英国内務省宛て出願

Harold Dennis Taylor (ハロルド・デニス・テイラー) 氏の発明

3群3枚トリプレット型光学系は、1893年に英国の光学設計技師「Harold Dennis Taylor (ハロルド・デニス・テイラー)」氏によって発明され、実にその後100年以上も参照され続けて今現在ですら役に立っている、とても息の長い光学設計の一つです(汗)

実はこの特許出願申請書の記述を読んで初めて「トリプレット型が今現在も参照され続けている本質」を知ることができました(汗)・・実際この特許出願申請書の中でも、実に「Fig.1〜Fig.9」までの実施例を挙げて、その自由な光学システムの変更できる特性を明示してくれているのです(驚)

この光学系の発明は、ザイデルの5収差 (球面収差/コマ収差/非点収差/像面歪曲/歪曲収差) の中の「球面収差/非点収差/像面歪曲/歪曲収差」の4つについて収差を排除していると語っているワケで、まさにそのとおりなのですが、実はこの発明の本質は「後進の光学設計者によって、さらに発展させられるよう光学設計に自由度を残している」点について、以前扱った『Sonnar 5cm/f2《1933年製:旧CONTAX Cマウント》(CRF)』で学んだのです(汗)

つまりテイラー氏は自身の特許出願申請書内の記述で「光学系第2群の両凹レンズの位置は、前群内でも後群内でも構わず、或いは2枚貼り合わせレンズや2枚の光学ガラスレンズを活用した複合化で、絞り羽根の両脇に据えても構わない」としており、凡そ光学系のシステムの中での配置について自由度を含めたまま発明している点が凄いのです!(驚)

その結果、テイラー氏が語っていた両凹レンズの位置を自在にできる性質は「絞りユニットの位置が前後しても構わない」ことに原理的に繋がってしまう為、それゆえ前のほうで今回のモデルの発明が「トリプレット型からの発展系」との話にス~ッと素直に納得できてしまったのです(笑)

その意味で、この3枚玉トリプレット型光学系は、様々な光学系への系統樹を育んでしまった、とても重要な発明だったことは間違いありません!(涙)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ここで前のほうでアルトマン氏が特許出願申請書の中で語っていた「上縁光線/下縁光線」を勉強するのに際し、調べると「入射瞳/射出瞳」と言う光学用語も勉強する必要があることを知りました (とにかくな〜んにも知らないから)(汗)

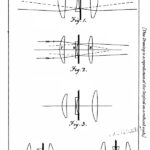

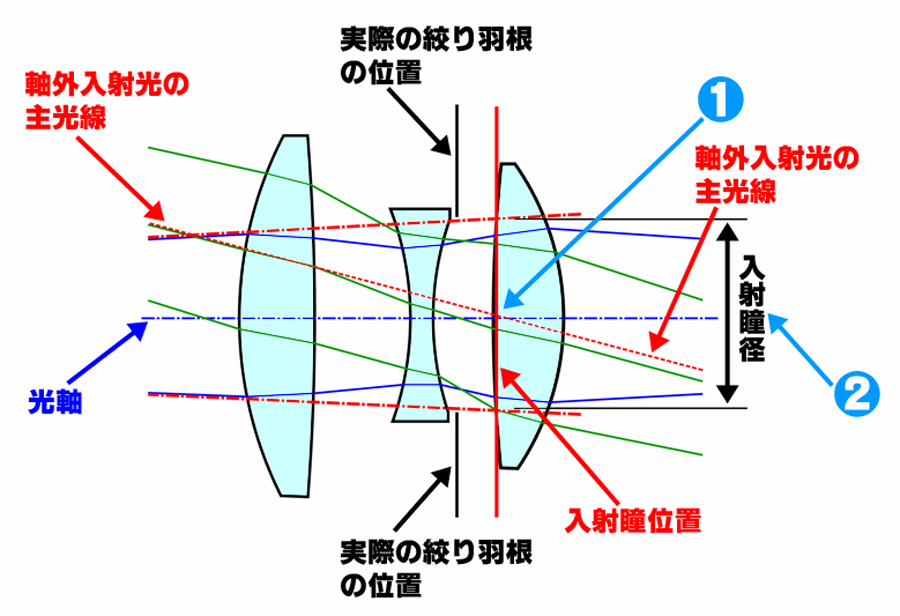

そこで大変参考になったのがTOSHIBAさんの「撮影レンズの基礎〜カタログ用語編」と言う解説でした・・この中から18ページの掲載図面を当方の手によってトレースして解説していきます (ちょっと分かりにくかったのでトレースしました)(汗)

このTOSHIBAさんの解説は、他の光学用語に関する説明も詳しく記載されているので、皆様にとっても参考になると思います。

↑その掲載図の中から「上縁光線/下縁光線」の説明に使えそうな掲載図を参照して、当方にてトレースした上で、さらに追加の説明を加えて加工しました。

↑その掲載図の中から「上縁光線/下縁光線」の説明に使えそうな掲載図を参照して、当方にてトレースした上で、さらに追加の説明を加えて加工しました。

上図の左端縦線が被写体位置であり、右端縦線の位置が焦点である結像面を表します。描かれている光学系はありがたいことに、典型的な3群3枚トリプレット型光学系を使ってくれています。

左から被写体の反射光である「入射光束」がトリプレット型の第1群前玉に到達する様子を 色付で示しています。一方トリプレット型の光学系を透過した透過光は、第3群後玉から射出されるので、その光の束を差して「射出光束」と呼び、 色付で示しており、当然ながら最後は右端の結像面で結像します。

絞りユニットはトリプレット型光学系の第2群両凹レンズの直後に位置しています・・この時、その絞り羽根が完全開放している状態の開口部で、絞り羽根に遮られている「入射光束」と、一方の「射出光束」とが重なり合っている領域部分をパープルに 色付して示しています。

この領域の後玉側位置を「入射瞳」と呼び、絞り羽根の側の位置を「射出瞳」と呼びます・・分かりにくいので、その位置に当たる領域を光学系の下まで引っ張ってきて、同じようにパープルに 色付して示しています。「入射瞳」と「射出瞳」の位置の関係性と、その経緯が掴めると思います。

実際は「入射光束」と「射出光束」と互いに交差した時に求められた方程式から垂線を「光軸/中心」に降ろした領域を囲んで、パープルに 色付して示していますから、正しくはその垂線を降ろした位置でそれぞれの「入射瞳」と「射出瞳」の位置が確定する道理です (方程式の計算概念をまだ知らないので、こういう説明しか今はできません)(汗)

つまり「入射瞳」と「射出瞳」の位置を確定させる為には「光軸/中心」が必要になりますし、当然ながら絞り羽根の位置も必要です。

そしてこのような環境が揃って初めて「入射瞳」の位置で「入射光束」が遮られた時「入射瞳」の上部限界を透過しつつ光軸を交差していく透過光を「上縁光線 (上線とも呼ぶ)」と呼び、その下部限界を透過しつつも、同じよう光軸と交差する透過光を「下縁光線 (下線とも呼ぶ)」とそれぞれ呼ぶようです。

この「上縁光線/下縁光線」の別は、実はあくまでも「入射光束の入射角度」によってその捉え方が変わることを、上の図を見ても理解できると思うのです。

実際「上縁光線」は「入射瞳の上縁限界を超えてから、初めて光軸を交差する」を指して「上縁光線」たる前提が整います。一方「下縁光線」のほうは「入射光束が先に光軸を交差してから、後にようやく入射瞳に達する」違いがあることが理解でき、その本質は「入射角度が違うから」と指摘でき、それは当然ながら、被写体から届く光線は/入射光束は、必ずしも並行な光だけに限定されないのは自明の理です(汗)

従って「上縁光線/下縁光線」は上図のとおり、同じ入射光束でも、光学系第1群前玉に当たった時の「入射角度の違い」によって、上図で言えば「グリーン色の光線」と「ブル~色の光線」の2つ描かれているのが分かりますが、そのいずれも「上部限界を透過してきて光軸と何処かで交差する透過光を指して上縁光線と呼ぶ」ことが理解できるのです(汗)・・同じように下部限界も「2つの色で透過光が何処かで光軸と交差する時、下縁光線を形成している」と理解できます(汗)

・・重要なのは「上下限界の透過光」と言うポイントです。

つまり軸外主光線に対する「上縁光線/下縁光線」との非点収差と言う話なのだと、当方は理解したのです(汗)

これはそもそも一般的な光学ガラスレンズが、平面レンズではない「球面レンズ」である点、合わせて光学設計として「曲率を湾曲面に与えている」こと、そして何よりも入射してくる入射光束が光であり「波長/波動別に屈折率が違う」と言う光の本質が介在するからこそ、これら前提環境の中で「同じように光学系内を透過していく入射光束なのに、その過程の中で屈折していく、或いは多光束干渉を受けて偏光していく結果、結像時のズレへと繋がっていく」道理に、なんとなくですが、納得感を得たような気持ちになれたのです(恥)

・・恥ずかしい(恥)

ちなみに模式図の中で❶と❷の上縁光線が互いに重なり合った時に、その交点を導き出す方程式があるのですが、当方にはまるでチンプンカンプンで(恥)、今回はその説明を省いています(笑)・・従って如何にも計算して導き出したが如く作図していますが、実は単にTOSHIBAさんの図をそのままトレースして「重なり合った位置=入射瞳の位置」を明示しただけですので、あしからず(汗)・・実際は「射出瞳の位置」も計算して確保しない限り、上の図のパープルの領域は確定しません(汗)

従ってアルトマン氏が述べていた内容は、このような「上縁光線/下縁光線」に於けける結像時のズレが「球面収差」であり、その一部は「コマ収差」になり、或いは「斜球面収差」や「帯状球面収差」なのだと説明してくれているのです(涙)・・当然ながらそれらは結果的には「解像度を低減させてしまった結果発生しているボケ/滲み」なのだとも理解できそうです。

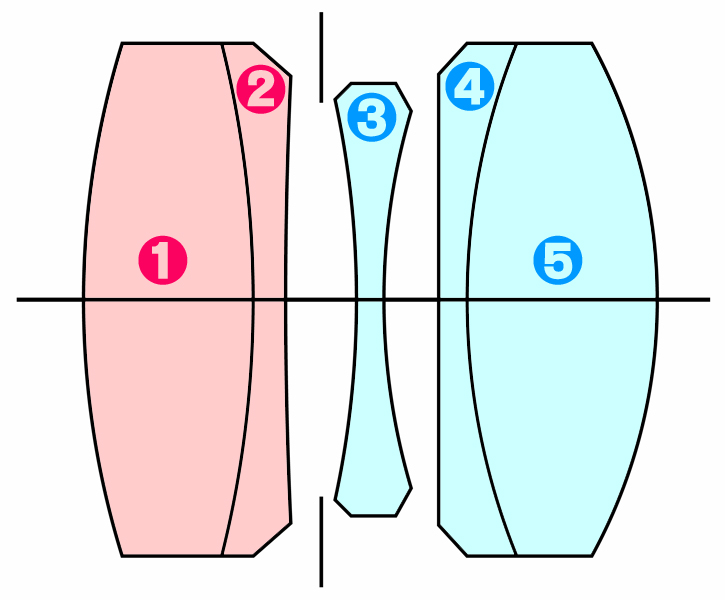

↑特に3枚玉トリプレット型光学系をさらに拡大してトレースしました。「入射瞳」と実際の絞り羽根との関係性が分かりますし (もちろん実際の位置は方程式を使って計算して示す必要がある)、その「入射瞳」の位置は上図❶であり、その道理は「軸外入射光の主光線と光軸との交点が入射瞳の位置」であることを示し、太めの赤色縦線で明示しています。

↑特に3枚玉トリプレット型光学系をさらに拡大してトレースしました。「入射瞳」と実際の絞り羽根との関係性が分かりますし (もちろん実際の位置は方程式を使って計算して示す必要がある)、その「入射瞳」の位置は上図❶であり、その道理は「軸外入射光の主光線と光軸との交点が入射瞳の位置」であることを示し、太めの赤色縦線で明示しています。

さらに軸上入射光の上縁光線と下縁光線の延長線 (上図では太めの赤色破線) と入射瞳位置との交点の範囲を指して「❷ 入射瞳径」と呼ぶことも理解できました。

いつも特許出願申請書の掲載図面や、ネット上の解説を観ていて「どうして絞り羽根の位置と異なる位置にガイドの線が示されているのか分からなかった」その一部を、ほんの少しですが噛ったような気になりました(笑)

・・当方の光学知識は、こんな程度なのでご留意下さいませ(恥)

一応ここまでの解説で「球面収差」と「コマ収差」が必ずしも一致しない理由と、合わせて「斜球面収差」には「上縁光線/下縁光線」によるズレの意味合いが含まれていること。さらに「帯状球面収差」は、上図で言うところのブル~色光線とグリーン色光線との屈折の違いに伴う (何故なら波長なので波長別に屈折率が異なるから)、輪っか状にボケていくズレを指している原理などなど・・サラッと、本当にサラッと・・分かったような気になっています(笑)

・・こんな説明しかできず、スミマセン、go・me・n・na・sai!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ここまでの説明ではトリプレット型を使いましたが、要はアルトマン氏の発明案件、今回のモデルに実装している光学系「3群5枚ヘリアー型光学系」に於ける、特許出願申請書内記述のコトバを少しでも理解するつもりで説明してきました(汗)

まぁ〜ハッキリ言って、当方の今の光学知識レベル/次元では「なんだかんだ言って絞り羽根のフチがぁ〜、フチがぁ〜、問題なんでしょ???」的に捉えているだけで、難しい「入射瞳」とか「上縁光線/下縁光線」の類は・・ちょっと待っておいて・・とアッチにズラしておくことにしました(笑)

正直1時間以上の時間を費やして上の2つのトレースを作図して仕上げたのですが、予想に反してトレースした効果はあまりにも低すぎたような、ないような、そんな反省しか今は残っていません (ガックシ)(涙)

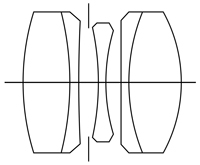

そんなワケで右図のとおり、本来のトリプレット型で第2群の背後に位置していたハズの絞りユニットは、右構成図のとおり第1群前玉の2枚貼り合わせレンズ直後と言う位置に変更され、アルトマン氏によって発明されていたのが理解できます。

そんなワケで右図のとおり、本来のトリプレット型で第2群の背後に位置していたハズの絞りユニットは、右構成図のとおり第1群前玉の2枚貼り合わせレンズ直後と言う位置に変更され、アルトマン氏によって発明されていたのが理解できます。

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

その意味で、基本成分はトリプレット型にしても、前玉と後玉の2つを2枚貼り合わせレンズにダブレット化してきた理由の最大要因は「球面収差/コマ収差/斜球面収差/帯状球面収差」補正を見越してのことだった為、一般的に言う処の「2枚貼り合わせて色消し効果を狙った」趣旨とは、まるで違っていたことがここに来て初めて判明しました(汗)

今までの当方の受け取り方、認識を、心底今まさに恥じている最中で御座います!(恥)

・・特許出願申請書は、やはり読むべきでした、反省ッ!(恥)

←1946年時点のEASTMAN KODAK LENS CATALOGからの抜粋で、今回扱ったモデルに関する箇所を引用してきました。

←1946年時点のEASTMAN KODAK LENS CATALOGからの抜粋で、今回扱ったモデルに関する箇所を引用してきました。

今回の個体から光学系を取り出して、実際にデジタルノギスを使い実測していくと、驚いたことに「第1群前玉と、第3群後玉の外径サイズがまるでピタリと一致」しており、凡そ前玉の曲率までピタリだったことにオドロキです!(驚)・・但し、第2群の両凹レンズのサイズとカタチに曲率は違っていました。

↑上図は今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図を使い、そこに前出アルトマン氏の特許出願申請書内に明示されていた実施例「Fig.1」の「焦点距離:100㎜、開放f値:F3.3、COVERING POWER:36°」の仕様諸元値を参照し、最新の光学ガラスレンズカタログから該当する諸元値の硝材をピックアップしてきて当てハメました。

↑上図は今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図を使い、そこに前出アルトマン氏の特許出願申請書内に明示されていた実施例「Fig.1」の「焦点距離:100㎜、開放f値:F3.3、COVERING POWER:36°」の仕様諸元値を参照し、最新の光学ガラスレンズカタログから該当する諸元値の硝材をピックアップしてきて当てハメました。

❶ SK1 (重クラウンガラス)、屈折率:1.61025nd、アッベ数:56.5vd

❷ BaK1 (バリウムクラウンガラス)、屈折率:1.52725nd、アッベ数:57.5vd

❸ F5 (フリントガラス)、屈折率:1.60342nd、アッベ数:38.0vd

❹ SF2 (重フリントガラス)、屈折率:1.64769nd、アッベ数:33.9vd

❺ LaF2 (ランタンフリントガラス)、屈折率:1.74400、アッベ数:44.9vd

・・こんな感じです。

・・だから最初ッから特許出願申請書を見ておけば良かったんですッ!

ご覧のとおり、このモデルの光学設計では一般的なフラウンホーファー型レンズで言う処の「色消し効果」たる「高屈折率/低アッベ数の凸レンズ径 (クラウンガラス)+低屈折率/高アッベ数の凹レンズ系 (フリントガラス)」と言う定石パターンがありません!(驚)

一般的な定石パターンに倣うなら、高屈折率のクラウンガラスを使ってグィッと急激に入射光を曲げきって、その際低アッベ数の特性を活かして入射光を高い分散性を利用して波長別に分けてしまい「過剰補正」気味に仕向けます。その直後に2枚目の貼り合わせ光学ガラスレンズである低屈折率のフリントガラスによって、低い屈折率から可能な限り透過光の直進性を残しつつも、その時その光学ガラスレンズの特性たる高アッベ数を活かして、透過していく入射光の波長を「必要以上に分散させないまま透過させる」つまりは低い分散性によって入射光が透過していく原理です。

この原理によって2枚貼り合わせレンズ/ダブレット化レンズを透過していく入射光は、その経緯の中で「強制的に光学設計者の企図によって (チョイスされた光学ガラスレンズの硝材の違いによって) 波長/波動別の必要/不必要と言う、何を活かして何を捨てるのかと言う、究極的選択を経て、初めて色消し効果の原理が成り立つ」のです(汗)

これが「色消しレンズ」たるフラウンホーファー型レンズの基本的概念なのですが、そこには既に「切り捨てて見捨ててしまった光の波長の一部が顕在することが、物理的原理として明白」だと言っているのです(汗)

皆さんは一言に簡単に「色消し効果で色ズレせずに鋭い解像度になっている」と言われますが、そこには光学設計者の苦渋の決断が介在している事実を、是非とも味わって頂きたいのです(涙)・・何故なら、そもそもこの一文が非常に矛盾した現象を述べているからです(汗)

「色消し」していながら「色ズレ」を気にしているって・・いったいどういう状況を指すのですか???(笑)

色消ししてしまったのなら、そもそも色がズレる要素自体が・・消えていませんか???(笑) これは「言葉の綾 (あや)」であって、色消しではなく「色を見限った=光の透過を見捨てた=その波長を活用しなかった」との因数分解が適うワケで、そこまで意識を追求すべきだと言っているのです(汗)

だからこそ同じ色消し効果を活用していながら、光学設計のカタチ別に解像度の違いやボケ具合の相違が写真として現れているのでは・・ありませんか???(泣)

どうか「そこには、入ってきた光の総てを透過させたかった、光学設計者の無念が被さっている」ことを、是非ともその光学系のカタチを論じる際に、イメージされる際に、脳裏の片隅でも良いので僅かでも記憶に留めておいて頂ければ・・当方はそれだけで救われます!(祈)

・・少々脱線しますが、ここから述べることが実は一番申し上げたかった事柄なのです!

自分が設計した光学設計の中で、このように切り捨てて見捨てていく光が実際に顕在するのに、いったいその中でどうして「反射光」ばかりに固執しなければイケナイ要素のほうが、特大に重要なポイントとして成長していくべきと考える必要があるのでしょうか???(涙)

・・ハイ「反射防止黒色塗料」にこだわる概念に対する攻撃を今述べているのですッ!

このような事柄を指して、当方は「皆さんの捉え方、受け取り方が間違っている!!!」と口を酸っぱくして、何度も何度も執拗に語っています(泣)

切り捨ててしまう入射光の波長が実在する世界の中で、いったいどうして「反射光」にこだわらなければならない必然性が在る・・と、皆さんは指摘できるのでしょうか???(泣)

当方は、そんな必然性はほぼ皆無に等しいと述べています! 「反射光」にこだりを持つなら、そもそも切り捨ててしまう、見限ってしまう入射光のほうがよほど大切ではないのですか???(汗)

もっと言うなら「フレア=低コントラストの原因」と決めつけますが、光学設計や光学系構成の中では「そのフレア自体をむしろ活用して光の分散性を、或いは収差特性を利用している光学設計すら顕在している」事実を、今まで昨年末来探ってきた、数千を超える特許出願申請書の記述を端折って勉強してきた、当方の経験値から言うなら「それらの極々一部を指して『過剰補正』と表現されている」事実を、その光学設計者自身のコトバとして認めるべきだと思うのです (実際にそういう記述が成されていた光学設計が在ったから)(汗)

そしてその対象としているオールドレンズ自体が「フィルムカメラ全盛時代に開発され、製品化されてきた写真撮影のための道具=今ドキなデジタル一眼レフカメラ/ミラーレス一眼レフカメラ向けの撮影道具ではない」大前提に、触れようとしない思考回路に注意喚起したいのです(汗)

その意味で「反射光」や「フレア」と言う考え方だけに囚われて、それに固執して、究極的に悪者扱いして責め続ける姿勢を、今一度一歩引き下がって考え直して頂きたいのです(汗)

逆に言うなら「反射光」と言いますが、それでは蒸着コーティング層の原理には、その「反射光」の要素を含んでいないと、どうして言い切れるのですか???

実際の原理的な話で言うなら、蒸着コーティング層の原理には「光が反射する時、その隣接光束に対して互いに影響し合う『相互干渉』を経て、初めてコーティングとしての機能が発揮できる」概念を、もっと正面から捉えるべきだと思うのです(汗)・・それこそが「反射しているのに透過していく」との相矛盾する原理に裏打ちされている原理だからこそ、未だに蒸着コーティング層が必須なのでは・・ありませんか???

何処かに反射して跳ね返ってきている (その結果光強度が圧倒的に弱まっていると物理的に指摘できる)「反射光」の制御ばかりに、こだわり続ける皆さんの思考回路が、当方には到底理解できていないのです!(涙)

・・申し訳ございません!!!(涙)

当方はハッキリしていますッ! 光学設計者が必要と捉えなかった (つまり製品設計者に伝達して、何かしらのメッキ加工を指示しなかった) 箇所に対して、過去メンテナンス時の整備者の手によって施されている「反射防止黒色塗料」の全ては「それら見限られていった入射光の成分よりも、遥かに重要度は低い、低すぎる要素だ!!!」との認識であり、受け取りですッ!(怒)

・・こればかりは、どうやっても覆せませんッ!!!(怒)

しかもその執拗に着色されてきた「反射防止黒色塗料」のせいで、光学系内の光路長を逸脱する方向性に仕向けられたまま組み上げられているオールドレンズなど、いったいその整備に、どんな価値が残ると言えるのか・・この1点についてのみ、当方は皆さんに徹底的に文句を言いたいのですッ!!!(怒)

「反射防止黒色塗料」の着色にこだわって「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」を擁護する姿勢を・・そろそろ改めてくれませんか???(涙)

プロのカメラ店やショップで、ガラスケースに並んでいるオールドレンズを買う時、ひと言で良いので、是非とも「このレンズを整備した時には、必要以外の反射防止黒色塗料は、塗られていませんか???」と店員の方に聞いてほしいのです (その返答はどうでも良いので、ただただ聞くだけでいいです)・・(涙)

そう言う草の根的活動が増えていくことで、実はようやく、本当にようやくですが「最近、何だかお客さんに反射防止黒色塗料のことを聞かれるようになってきたな」と感想を抱くようになり、そこから初めて委託先整備会社に対し「不必要な反射防止黒色塗料の着色はやめて下さい」と伝わるようになるのです(涙)

・・ハッキリ言って、それが体現される世界など、実は50年くらい先の話だと既に分かっています(涙)

もっと言うなら、そうやってようやく体現された世界が訪れた時、実は肝心なオールドレンズのほうが「光学系の限界を迎えて製品寿命に達している」時代に突入し、市場流通品の中でクモリを帯びていない個体が圧倒的に低減している時代を迎えているハズなのです(涙)

・・時既に遅しッ!!!(涙)

だからこそオールドレンズは『絶滅危惧種』なのだと、執拗にこのブログで述べ続けているのです(涙)

話を戻します。「凸レンズ系クラウンガラス (高屈折率+低アッベ数) +凹レンズ系フリントガラス (低屈折率+高アッベ数)」と言う2枚の光学ガラスレンズの特性を生かした貼り合わせレンズ化、それを簡単に言えば「曲げまくって分散させまくって+曲げずに分散させずに」と言う仕組みで透過光をまとめ上げていく時に、瞬時に透過光の色ズレを補正してしまっている原理です (要は必要な波長だけに篩いにかけているようなイメージの原理)。

◉ アッベ数 (単位:v)

入射光の分散性を示す指標で、数値が大きいほど分散性は低くなり、結果的に色収差が少なくなります。

これは「アルトマン氏がその原理を知らなかった」ではなくて(笑)、当然ながら当時の光学設計技師なら100%全員が熟知していた技術なのですが、それをアルトマン氏は特許出願申請書内の記述で、ちゃんと自ら解説しており、普通なら色消し効果を狙うものの、自分はそれをしないと言い切っています(汗)

だからこそ上図のとおり定説の配置にせず「クラウンガラスだけでダブレット化」させつつも、実はその中でちゃっかり色消しをヤッている様子が、❷のアッベ数の高さで裏打ちされているのです (しかも屈折率まで低く仕向けて)(笑)

・・これを知って、ちょっとニマっとしてしまいましたねぇ〜(笑)

ところが後群側に移って、今度はフリントガラスだけで同じようにダブレット化して来るも、何と同じ手法で (逆パターンで) 屈折率とアッベ数の組み合わせを操作しています(驚)

つまりこのモデルの光学系は「3つの塊、群の全てを使って初めて完璧な色消し効果に仕上げていた」からこそ、光学系第1群前玉の貼り合わせレンズや第3群後玉貼り合わせレンズだけで、徹底的な色消し効果を狙わずとも「その他の収差めがけて余裕を持たせた光学設計だった」ことが判明したのですッ!(驚)

・・コレ、マジッにオドロキでしたッ!!!(驚)

それが特許出願申請書内の記述で敢えて挙げられていた「球面収差/コマ収差/斜球面収差/帯状球面収差」の補正と言う目的だったのです。

これはさすがに非常に賢い光学設計ですョねぇ〜???

色収差をノケモノにしたのではなくて、勝手に光学系全体のシステムとして色消ししてしまうよう仕向けてしまった為、結果的に「球面収差/コマ収差/斜球面収差/帯状球面収差」の補正に集中的に「収光できた」と言う流れだったのです!(驚)

◉ 集光

光を (1点に) 集める物理的現象をそのものを指し、虫眼鏡の原理に同じ

◉ 収光

光を集める内容の全般を含み、且つ光学設計の中でどのように光を制御していくかに係る作業を指す

このモデルの硝材を調べるまで全くこの事実に気づけませんでした(汗)・・硝材を当てはめて見るべきですね、これはッ!(驚)

そこから見えてきたのは、実はこの3群5枚ヘリアー型光学系は、純粋な3群3枚トリプレット型光学系からの発展系ではなく、全く新たしい概念に立った着想から発展させた「むしろ新しい光学設計」とも言うべき、非常に新鮮な感覚を今回の探求で覚えた次第です(涙)

確かにそもそもトリプレット型にはダブレットレンズが介在しないので、色消し効果は3群全てで行っていると気づくべきでした(汗)・・然し仮に当方が頭が良くてそれにちゃんと気づいていようとも(笑)、ヘリアー型のダブレット化を「色消しの為」と勝手に決めつけていたハズです(汗)

色消しの原理を使わずに、然し (トリプレット型と同じように全体で) 色消しを行っていたと言う要素に、まるで脱帽ですッ!(驚)

・・アルトマン氏も、格好いいですねッ!(泣)

さすがアメリカ人、ヤルことがスマートで粋ですッ!(笑)

今後はこのヘリアー型光学系については、純粋なトリプレット型からの発展系とは記述できなくなりましたね・・皆様は如何ようにお受け取りになったでしょうか???

そして何よりもここまでの解説から見出された描写性は、まさにそれらを裏打ちしている写りなのが理解できるのです。当時のカラーフイルムの性能と言うべきか、特性と申し上げるべきか、それを見越した光学設計だからこその写り具合であって、ちょうど今どきのミラーレス一眼カメラなどに装着して使えば「マジッでちょうど良い表現性に落ち着く」から涙モノなのですッ!(涙)

・・恐ろしく、素晴らしい表現レベルですッ!(驚)

今一度、このモデル『EKTRA EKTAR 35mm/f3.3 (ektar)』の凄さに思い入れしましたッ!・・当方の使ってみたい、残しておきたいオールドレンズの中に組み込まれましたッ!(笑)

・・ご依頼者様、このような機会を恵んで頂き、本当に感謝しています! ありがとう御座います!(涙)

或る意味、今回のこの機会を得て、3群3枚トリプレット型光学系から発展していった様々な後の時代の光学系について「単純な色消し効果だけを狙って、2枚貼り合わせレンズ化/ダブレット化しているとは限らない」と言う教訓を得ることができ (光学設計者自身のコトバとしての警告)、加えて絞り羽根を挟んで対称型に配置してきた「凹メニスカスレンズ面」には「球面収差」の補正能力が互いに顕在することも知り、そして今回はさらに「上縁光線/下縁光線」と光軸の交点のズレから生ずる「非点収差」の影響には「斜球面収差」や「帯状球面収差」と言う、そもそもボケ味がキレイなのか、汚いのかと言う次元とはまるで別モノの「滲みやボケの表現性」に大きく影響を来す要素まで含んでいたことを学べましたッ!(嬉)

・・何しろ学が無いので、こうやって一つずつ実例で学ぶしかありません、スミマセン!(恥)

なお、念の為に放射線量計でも計測すると「❶ 0.08µSv/h、❷ 0.05≦µSv/h、❸ 0.07µSv/h、❹ 1.21µSv/h、❺ 2.01µSv/h」と言う計測値をとり、実は光学系を取り出した際に「後玉だけ褐色づいていた」事実から、もしかしたらランタン材を光学ガラスレンズに含有しているかも知れないと推測したのですが、硝材の確定からまさにその通りになり、構成5枚目に❺ LaF2 (ランタンフリントガラス) を配置しており、ここの屈折率:1.74400ndと言う、当時としては高めの屈折率限界値を示していた理由には、実はランタン材の含有により、屈折率を10%ほど向上できる技術が開発されていた為で、おそらくはこの❺は当時としては最新の光学ガラスレンズだったのではないでしょうか・・???

いろいろちゃんと調べてみると、本当にいろいろ明白になってきて、ぜ〜んぶ辻褄が合うのですねぇ〜(涙)

・・オールドレンズッて、ロマンがいっぱいで楽しいですッ!(涙)

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

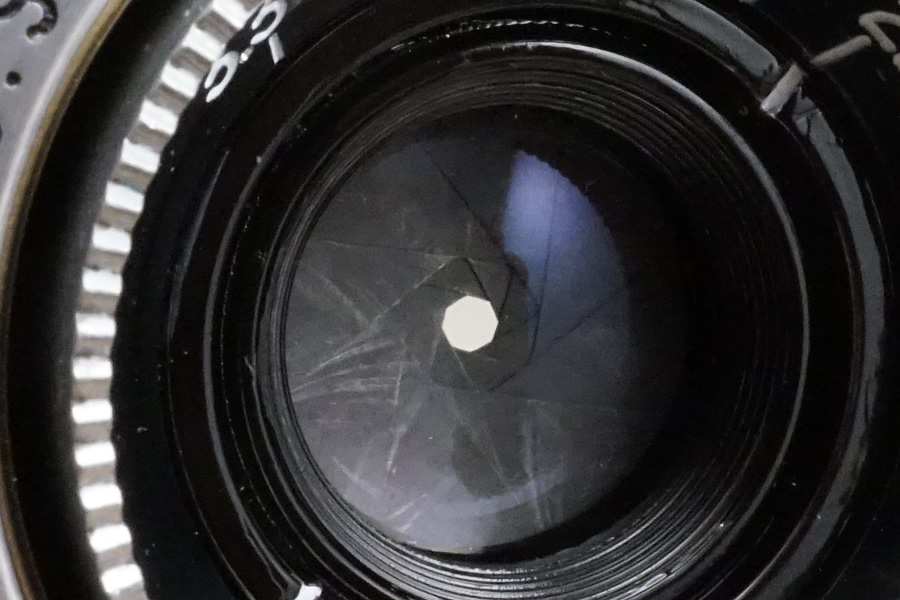

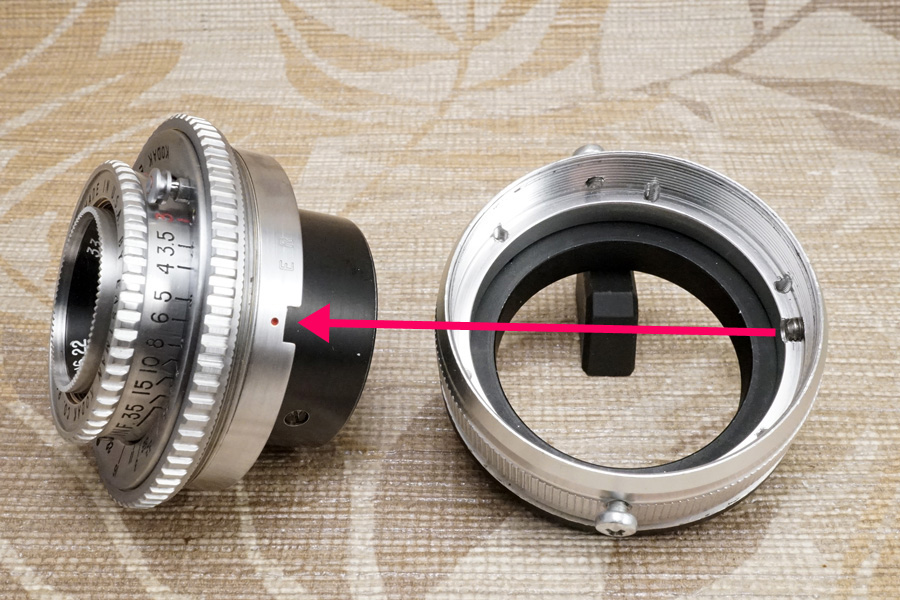

前回の2017年の時も同じでしたが、今回の個体も絞りユニットを取り外すことができませんでした。絞りユニットの構成パーツは限られていて「位置決め環」と「開閉環」そして、それらに挟まれる絞り羽根8枚だけです。

しかしおそらく絞りユニットを組み込む際に接着されているようで、これらの構成パーツにはカニ目穴もカニ目溝もなく、単にネジ込まれているだけで、そのネジ山に残る接着剤から外せないと判定しました(泣)・・それは一つには、凡そ⌀ 14.99㎜しかない内径の中で、且つその深さ21.52㎜の円筒 (鏡筒のこと) の中へのネジ込みなので、残念ながら外す為の工具が存在しません(泣)

カニ目穴として使えるような穴をドリル穴あけすればカニ目レンチの使用も可能性がありますが、少なくとも⌀ 15㎜以下と言う狭い空間で使えるカニ目レンチがありません(汗)

従って絞りユニットの解体を断念し、オリジナルのままそのまま使うことにしました・・申し訳ございません。

内部構造は上の写真のように至って簡素ですが、このモデルには「空転ヘリコイド」を含有し、且つヘリコイドオス側とメス側の条ネジ山数比率が圧倒的に開いている結果、確かに製品仕様上の鏡筒の繰り出し/収納量が大きいのですが、その分トルクムラやトルクそのものの均整を保つ方策が限られています (これは1つ目の何度を高める課題と言えます)(泣)

さらに鏡筒の固定手法は、まるで原始的と言うか(笑)、要はネジ込んでいって何処で締め付け固定するのかで光路長を適正化させる製品設計を採っている為、単に鏡筒の固定位置が問題になるのではなく「そもそもヘリコイドのネジ込み位置からして、光路長の適正化の微調整がスタートする」と言う、或る意味難度の高い製品設計と指摘できるのです (2つ目の課題)(怖)

そして3つ目の要素として、この特異な「空転ヘリコイド」の製品設計に合わせて、4つ目の難題とも言える「マウント規格の仕様」或いはそもそものマウントアダプタの存在との関連性 (仕様の問題) から、いったい何処にその精度の担保が置けるのかが一番重要な話になっています(汗)

・・これは当初バラす前時点から既に課題に挙げられていた4つの問題点です!(涙)

従って、一番肝心な、そもそもフランジバックを確定させるべき「マウント規格の仕様を担保できない」と言う前提条件の中で、暗中模索するハメに陥るのが事前に予測できるオールドレンズのモデルだと述べているのです(怖)

・・この件については、冒頭でも述べました(涙)

例えば、皆様はこのオールドレンズ「EKTRA EKTARシリーズ」もっと言うならレンジファインダーカメラの「EKTRAシリーズ」のフランジバックをご存知でしょうか???(笑)

「フランジバック」は英語圏では「flange distance」或いは単に「flange」と書く場合もありますが、それでネット上を探っても一切ヒットしません(笑)

もっと言うなら、そもそもレンジファインダーカメラの「EKTRA_I型」を手に入れた人が居るのですから (ニッポン人の中にも居る)、取扱説明書にフランジバックの表記が無いのだから、自分で計測すれば凡その察しがつくものを、それすらしようとしない探究心の無さに呆れるしかありません(涙)

今まで「EKTRA EKTARシリーズ」のオールドレンズを幾つかの焦点距離で扱ってきて (総数では今回が25本目ですが) 逆算的に考察すると、自分の中ではALPA社の「Alpaflex ALNEAシリーズ」と同じ「37.8㎜」ではないかと見ていますが「ALNEAシリーズ」のフランジバックは、wikiを見ると「38㎜」と明記されている為「???」だったりします(笑)

こういうのは「M42マウント規格」でも同じなのですが、小数点以下の桁数を1桁に四捨五入して表記するバカが、特に近年多くなってきており、堪ったものではありません(涙)・・そもそも「光学設計時の光学系全体の光路長許容誤差:±0.02」であることを、どのように受け取っているのか、こういうバカに面と向かって問い正したいです(怒)

仕方ないので、今回大変ありがたいことに同梱されていたマウントアダプタを実測したところ、おそらくは「37.8㎜」ではないかととりあえず結論づけしましたが、そもそもこのマウントアダプタの精度も決して高くなく疑わしいモノなので、やはり自分の中での受け取りでしかありません(涙)

と言うのも、実は当初バラす前時点の実写確認で「何だかアンダーインフ状態で、達していないような眠い写り」にしか感じない印象だった為、フランジバックを調べたくなったのですが、8年経ってもネット上には正確に調査された記載が掲示されていませんでした(涙)

・・そんなに評価が低いオールドレンズではないと思うのですが(涙)

↑上の写真はバラした後に各構成パーツの『磨き研磨』工程に入っている時に撮影した写真です(笑) 深い円筒形のカタチをした絞り環を横方向から撮影していますが、左側半分を磨ききる前に撮影しました(汗)

↑上の写真はバラした後に各構成パーツの『磨き研磨』工程に入っている時に撮影した写真です(笑) 深い円筒形のカタチをした絞り環を横方向から撮影していますが、左側半分を磨ききる前に撮影しました(汗)

皆さんはこの左半分のように落ち着いたシルバーな表層面を見て「キレイ」と評価されますが、当方はメッキ加工されている以上この鈍い光彩を放つ表層面 (良く言えば落ち着いた輝き) を眺めて、とても「キレイ」とは受け取りません(汗)

・・むしろ経年の手垢でキモイ、と受け取る(泣)

そんなワケで『磨き入れ』しているところを途中で撮影した次第です(笑)・・これは鏡胴の他の部位も全く同じなので、皆さんはキズが少なかったり黄ばんでいないシルバー鏡胴を惜しげもなく触りまくりますが(笑)、当方的にはキモくて手を触れたくないのです (右半分は既に磨き入れ済み)(怖)

なおその違いは上の写真絞り環の下部分にくすんでいない場所が残っているのが分かり、実はこの場所は空気に触れている隙間/空間が、極端に少ない場所だからです。

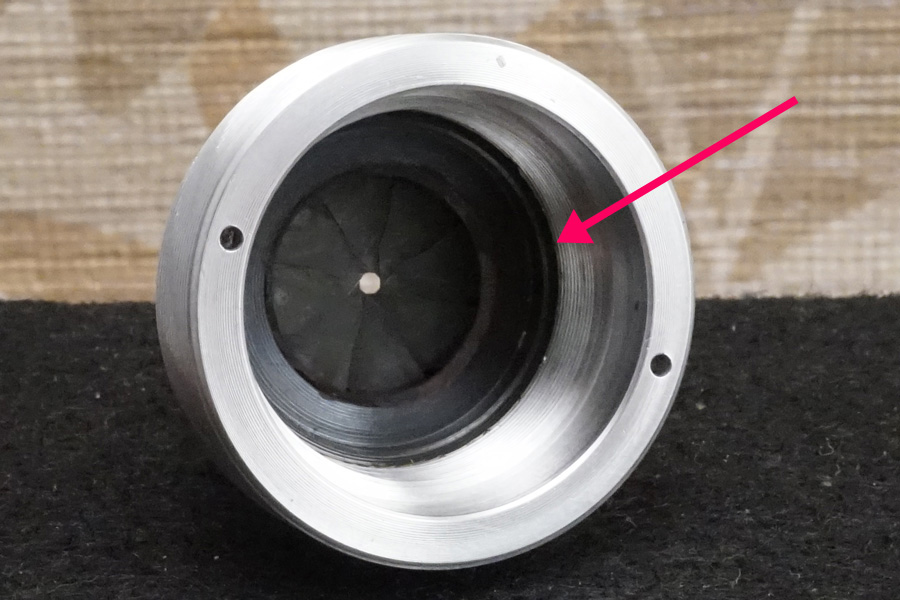

↑ここからは全ての構成パーツが当方の手による『磨き研磨』済みとしてオーバーホールの組立工程の一環で撮影していきます。今回の個体も2017年同様絞りユニットをバラせなかったので、そのまま使います。上の写真は前玉が方向から撮影しています。

↑ここからは全ての構成パーツが当方の手による『磨き研磨』済みとしてオーバーホールの組立工程の一環で撮影していきます。今回の個体も2017年同様絞りユニットをバラせなかったので、そのまま使います。上の写真は前玉が方向から撮影しています。

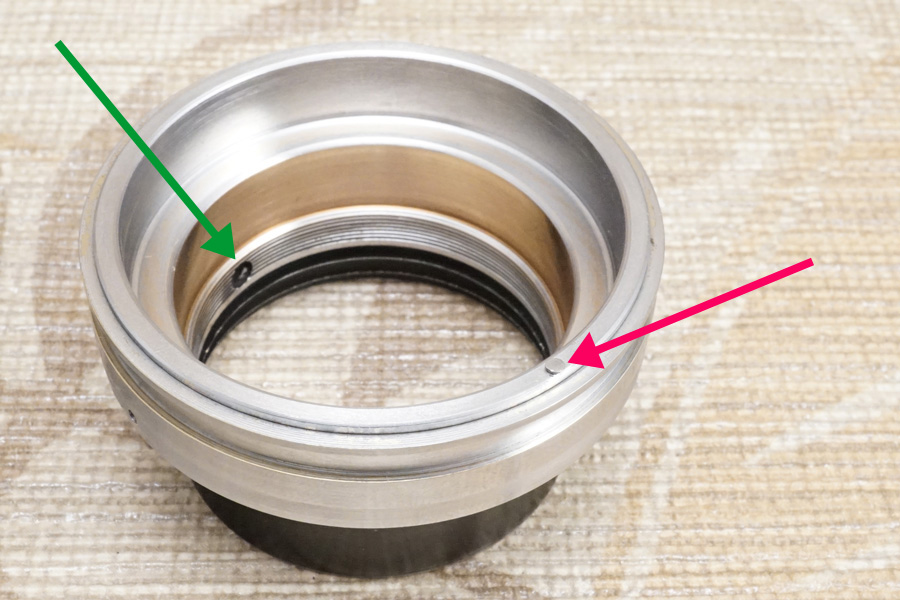

↑ヒックリ返して反対側、後玉側方向からこの鏡筒を覗き込んで撮影しています。前述した絞りユニットが接着されている箇所を赤色矢印で指し示しています(汗)

↑ヒックリ返して反対側、後玉側方向からこの鏡筒を覗き込んで撮影しています。前述した絞りユニットが接着されている箇所を赤色矢印で指し示しています(汗)

この奥まで入る⌀ 15㎜以下の工具が手元に無い為、接着剤を溶かさずにそのままにしています・・申し訳ございません。一応絞り羽根はこの状態のままで溶剤洗浄し終わっています。

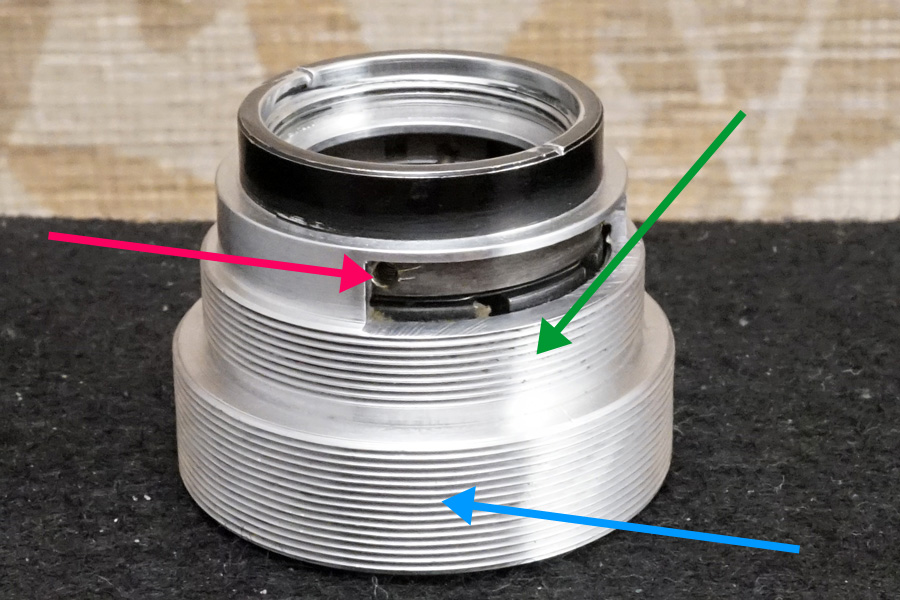

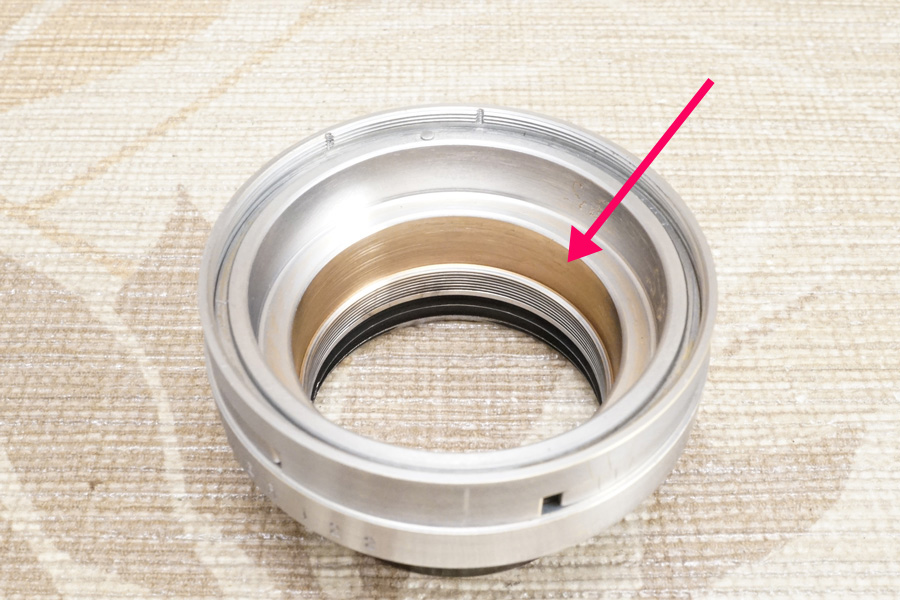

↑鏡筒を立てて撮影しましたが、写真上方向が前玉の露出面側方向を向いています。赤色矢印で指し示している箇所に、内部の「開閉環」の途中に開けられている「開閉キー用のネジ穴」が写っていますが、実はこのネジ穴がもう一つ反対側にも用意されているのです(汗)

↑鏡筒を立てて撮影しましたが、写真上方向が前玉の露出面側方向を向いています。赤色矢印で指し示している箇所に、内部の「開閉環」の途中に開けられている「開閉キー用のネジ穴」が写っていますが、実はこのネジ穴がもう一つ反対側にも用意されているのです(汗)

もちろんこのような絞り環との連結用の切り欠き/スリット/溝は、上の写真の箇所だけしか研削されていないので「開閉環」に2箇所で絞り環との連結用のネジ穴を用意している理由が「???」です(汗)

グリーン色の矢印で指し示している箇所のネジ山が「絞り環用のネジ山」になり、一方ブルー色の矢印で指し示している箇所のネジ山がヘリコイド群への「鏡筒ネジ込み用のネジ山」を表しており、これだけの深さ/ネジ山長を持っている点で、その微調整・・詰まる処無限遠位置・・の追求がなかなかに大変であることが、もぅ既にこの時点で確定です(涙)

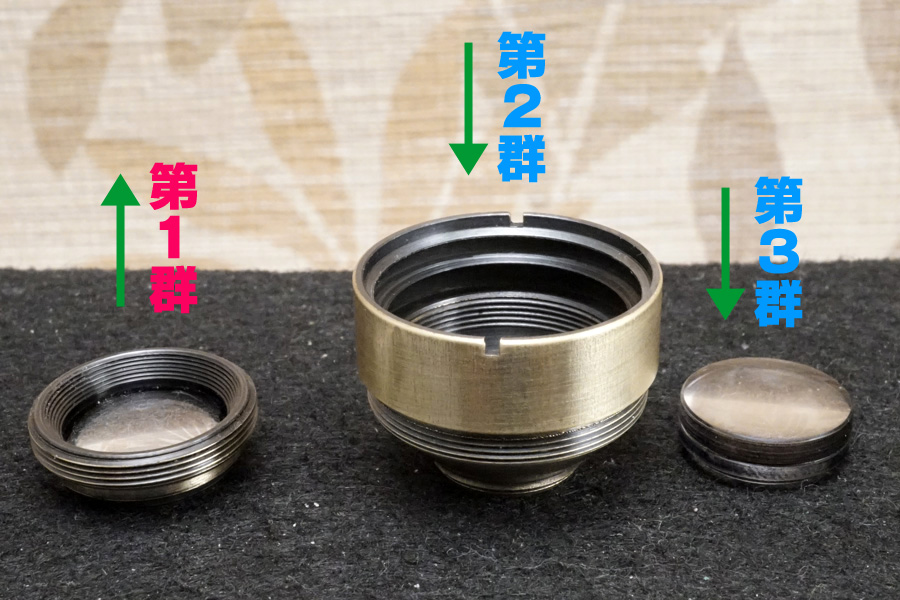

↑バラして抜き出した光学系各群を順番に並べて撮っています。光学系前群を赤色文字で表記し、後群をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味する為、後群側は絞りユニットを堺に向きが反転するので、グリーン色の矢印も反転しています。

↑バラして抜き出した光学系各群を順番に並べて撮っています。光学系前群を赤色文字で表記し、後群をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味する為、後群側は絞りユニットを堺に向きが反転するので、グリーン色の矢印も反転しています。

↑同様今度はヒックリ返して裏面側を写真上に向けて撮影しました。すると凡そコバ端やモールド一体成型されている黄銅材の格納筒など全てが「反射防止黒色塗料」で厚塗されていましたが、全て完全除去しました!(泣)

↑同様今度はヒックリ返して裏面側を写真上に向けて撮影しました。すると凡そコバ端やモールド一体成型されている黄銅材の格納筒など全てが「反射防止黒色塗料」で厚塗されていましたが、全て完全除去しました!(泣)

光路長にモロに影響する箇所にまで厚塗してあったので、先ずはそれだけでも当初バラす前時点の実写確認で「眠い写り具合」だった要因の中に含まれてくるからです(汗)

ちなみに一番右端の後群側第3群のコバ端だけは、溶剤でも一切剥がれなかったので「製産時点を示す」としてそのままにしています。こういうのが「反射防止黒色塗料」を着色したのかどうかの判定材料であり、製産時点を維持できているのかどうかの判定にも有効になっていきます(汗)

特にネジ込み位置のネジ山に接する箇所の平面に「反射防止黒色塗料」を着色すれば、その塗膜の厚み分全てが光路長を逸脱していく/脅かしていく道理なのが歴然ですが、平気で過去メンテナンス時の整備者は塗ったくります(涙)

・・こんな箇所を塗ったところで、外見には一切現れないのに、何で塗るのでしょうか???(怒)

そう言うのを指して、当方は過去メンテナンス時の整備者の「自己満足大会」と貶しています(笑)

この中で上の写真で既に分かると思うのですが、光学系第1群前玉の2枚貼り合わせレンズは、その裏面側が「凹んでいる」ワケで、構成2枚目が「両凹レンズ」だったことを表しています (凹平レンズ、或いは凸メニスカスレンズではない)。

従って (もちろん凹みは▲0.17㎜なのを実測済) 冒頭に掲載した光学系構成図にもちゃんと反映していますが、おそらく平らにしか見えていないと思います(笑)

↑後からセットするのが大変なので、先に光学系を組み込んでしまいます。前玉をセットしたところです。

↑後からセットするのが大変なので、先に光学系を組み込んでしまいます。前玉をセットしたところです。

↑ヒックリ返して後群側を組み込みました。この後群格納筒も内外がまるで「反射防止黒色塗料」に浸かっていたかのような厚塗りで何層にも着色が繰り返されていましたが、それら全てを1時間半ほど時間を費やして完全除去し終わったのが上の写真ですから、いったいどうしてこのメタリックなメッキ加工で良いと、当時の製品設計者が設計したモノを「反射防止黒色塗料」で塗ったくりくるのか、マジッで頭にきます!(怒)

↑ヒックリ返して後群側を組み込みました。この後群格納筒も内外がまるで「反射防止黒色塗料」に浸かっていたかのような厚塗りで何層にも着色が繰り返されていましたが、それら全てを1時間半ほど時間を費やして完全除去し終わったのが上の写真ですから、いったいどうしてこのメタリックなメッキ加工で良いと、当時の製品設計者が設計したモノを「反射防止黒色塗料」で塗ったくりくるのか、マジッで頭にきます!(怒)

↑これで鏡筒が完成しました。絞り環をセットした状態ですが、この絞り環も何処までネジ込めば適正なのかの判定が必要であり、実は内部にクッションワッシャーを1枚挟んでいる為、クッションがある以上、適度な抵抗/負荷/摩擦が求められている製品設計なので、それまで加味してネジ込み位置を決める必要が起きます(笑)

↑これで鏡筒が完成しました。絞り環をセットした状態ですが、この絞り環も何処までネジ込めば適正なのかの判定が必要であり、実は内部にクッションワッシャーを1枚挟んでいる為、クッションがある以上、適度な抵抗/負荷/摩擦が求められている製品設計なので、それまで加味してネジ込み位置を決める必要が起きます(笑)

このクッションワッシャー (ワッシャー環/リング/輪っかに凹凸が設けられている) によって、特に最小絞り値側に絞り羽根が重なった時の「絞り羽根が膨らむチカラ (金属材の接触面積に拠る界面張力原理)」に抗うことで「このとても小さな絞り環の操作性を担保させている」或る意味、小さくなってしまった絞り環に対する配慮を示す製品設計者の企図でもあります(涙)

特に白人の指の太さを考えれば、まさに必要だった配慮なのでしょう・・(笑)

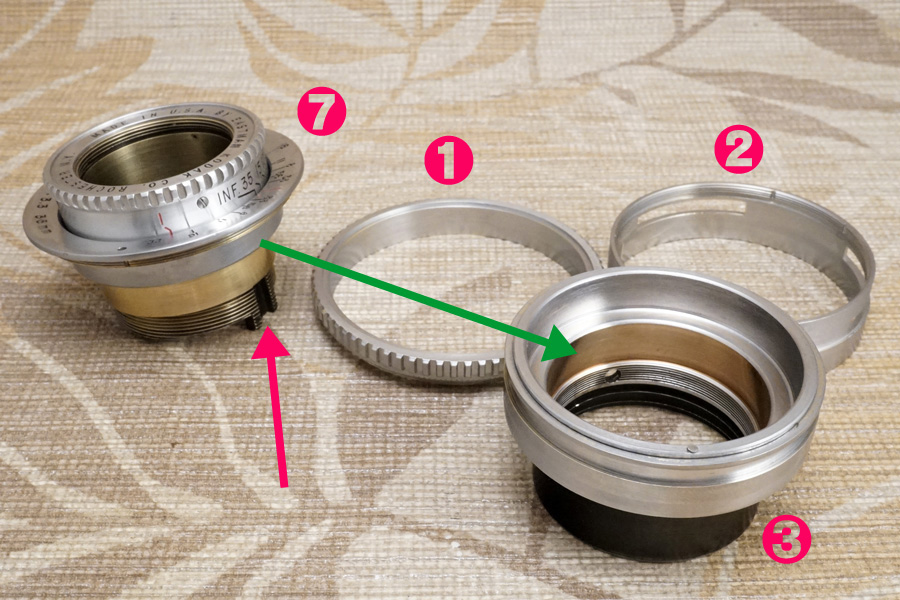

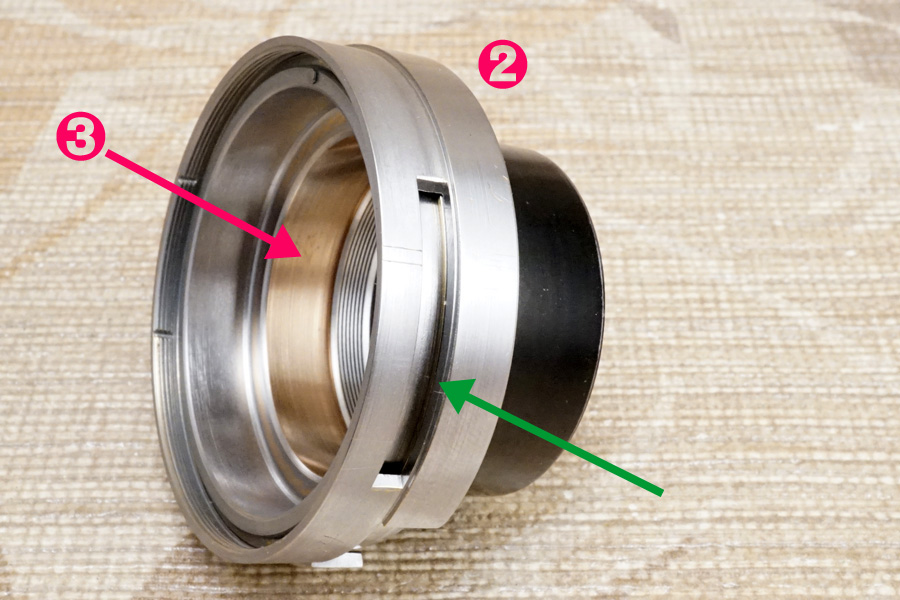

❶ スピゴット式締付環 (真鍮製/ブラス製)

❷ 基台 (真鍮製/ブラス製)

❸ 空転ヘリコイド (真鍮製/ブラス製)

❹ 制限環 (真鍮製/ブラス製)

❺ 距離環 (アルミ合金材)

❻ ヘリコイド筒オス側 (真鍮製/ブラス製)

❼ 指標値環 (真鍮製/ブラス製)

❽ 空転ヘリコイド用固定具 (真鍮製/ブラス製)

・・こんな感じです。

特にここでのポイントは、❻のヘリコイド筒のオス側の条ネジ山が長大である点に対して、隣の❼の指標値環の最深部に用意されている、ヘリコイドメス側の条ネジ山の長さがとても短い点です(怖)

この長大な長さのヘリコイドオス側の条ネジ山を回していく為に「距離環のローレット (滑り止め) をこの❻ ヘリコイド筒に固定する製品設計に仕上げた」ワケで、問題なのは小径のほうにオス側を研削してしまい、且つその条ネジ山の長さが長大である点が、このモデルのトルク管理/制御を非常に難しくしています(涙)

小さな径のモノを回してピント合わせしていく動作よりも、一般的には大きな径のモノを少しずつ回してピント合わせしていくほうが、操作性の良さだけに的を絞って考えると適していると言うのが道理なのですが、このモデルの製品設計はそれの真逆をヤッているワケです(笑)

↑さっそくヘリコイドオスメスをネジ込んだところです・・もちろん無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で12箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります

↑さっそくヘリコイドオスメスをネジ込んだところです・・もちろん無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で12箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります

逆に言うなら、12箇所もネジ込み位置があるのに、その無限遠位置の当たりつけに資する精度をマウントアダプタが有していない時点で「いったい何を基準にして組み上げれば良いのか???」と言う難しさを述べています。

もっと言うなら、当初バラす前時点の実写確認で「眠い写り具合」の印象を抱いていしまった以上、ここの工程のネジ込み位置確定には、相当な重みをもつことになります(怖)

なお、実は上の写真撮影時はまだグリースを塗布していませんが、それは或ることを確認したかったからです(汗)

グリースを塗らないままにオスメスをネジ込んだら、普通は「条ネジ山が互いにカジリつく (金属材の融着)」懸念が非常高くなりますが、当方が調べたかったのは「この状態で、指で弾いたらヘリコイド筒 (オス側) がどのくらい回るのか???」です(笑)

・・一般的にはゼッタイに真似しないで下さいませ。多くの場合で条ネジ山が噛んでしまいます(怖)

当方は既に『磨き研磨』済みなので、その確認として指で弾くのであって、あくまでも「平滑性をどのくらい担保できたのかの確認手法の一つ」ですから、真似してはイケマセン!(怖)

実際指で弾くと「半周弱回った」為、十分な平滑性が確保できたと判定を下し、それなら「トルクを与えて (重くして) 仕上げられる」との微調整の範囲をここで確認しているワケです(笑)

基本的に当方のオーバーホール工程では「グリースを塗布しているのは、トルクを軽く仕上げる為ではなく、むしろ真逆にトルクを与えて重く仕上げる」目的がある為、それはツルツルした、或いはツーツーの感触でピント合わせする「違和感」を、さんざん「白色系グリース」で味わってきているからであり、撮影で使っている時に「無意識のうちにピント合わせに没入している際、距離環を回すトルク感が脳裏に焼き付く」との人の操作性に対する真摯な趣を大切にしているからに他なりません!(涙)

これはもしもその撮影した1枚の写真に満足できたのなら、きっと (必ず) その時の撮影時の距離環を回した「操作感/トルク感/抵抗感」こそがその写真の印象と相俟って慈しみを覚えるだろうと言う「人情」に訴えているとも言いかえられるのです(汗)

これが当方が「ツルツルしたトルク感/ツーツーのトルク感」との印象に当てはめ「違和感」と断罪している根拠であり、重要なのは「ピント合わせしている感」と言う「ヤッているんだぞ!」と言う行為の事実こそが、実は没入を迎えて、撮影の一瞬に浸りきれて、絶好の楽しみの時間と空間を得られていると言う「充足感/満足感、そして感動」を誘うと信じているからに他なりません!(祈)

従って非常に多くの皆さんが、当方とはまるで真逆の認識で、ヘリコイドグリースやトルク感のことをイメージされていらっしゃるので、当方宛てにオーバーホール/修理をご依頼されぬよう、執拗に何度も何度もここのブログで皆様にお願いしている次第です。

当方はヘリコイドグリースに頼った整備を決して行わない為、トルクを与える/重くする仕上げ方で組み上げおり、一般的な軽く仕上げる整備手法とは真逆であることをここに告知させて頂きます。

従ってそのような当方の仕上げ方を指して、当方のオーバーホール/修理が終わって、或いは当方がオーバーホール済でヤフオクに出品したオールドレンズをご落札頂いて、届いた個体を自分の手で掴み、触って、操作してみて感じた印象として「独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現している」とその感想をメールで送ってこられている次第です(笑)

当方が編み出した印象表現ではなく、まさしく皆様がお感じなられた素直な感触、印象をこのような表現で述べられており、それはまさに当方の狙いそのままを表していると言っているのです(笑)

当方が言う「重い」は、硬くてピント合わせし辛い重さを言うのではなく「指の腹に僅かにチカラを (頭の中で) 伝えただけでピント面の前後微動が適う、軟らかさを伴う重さを与えている」ことを意味するので、たしかにそのトルク感を狙って仕上げているからこそ「狙い通り!」と申し上げているのです。

これは昔にライカショップでライカ製レンズを操作した時に一番最初に抱いた感想、印象から「自分の整備もこういう操作性に仕上げたい!」との目標を掲げ、それに向かって14年間邁進してきた結末を表しているのです(汗)

従ってツルツルやツーツーを欲している皆さんには、当方の整備の仕上がりは決して適さず、どうかプロのカメラ店様や修理専門会社様宛てに整備をご依頼頂くよう、切にお願い申し上げます。

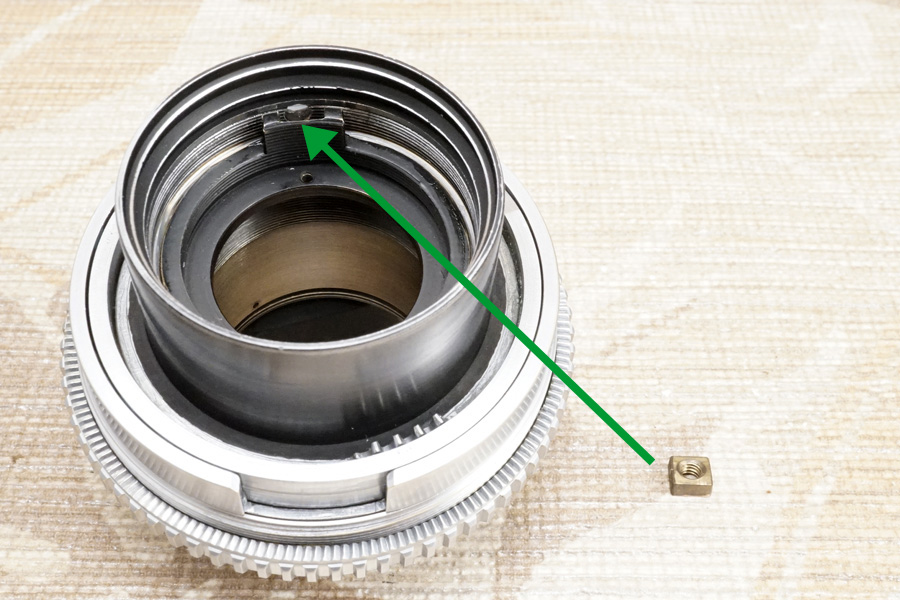

↑最初の問題箇所に来ました!(涙) 正直、これには参りましたねぇ〜(涙)

↑最初の問題箇所に来ました!(涙) 正直、これには参りましたねぇ〜(涙)

❹ 制限環を❻の上から被せて (この時、❹は向きをヒックリ返す)、さらにその上から距離環のローレット (滑り止め) ❺が被さる組み立て手順です。

その時、この❹ 制限環は「開閉アーム」を下向きにして被せますが、ブルー色の矢印で指し示している箇所のネジ穴が❻のネジ穴と一致する必要があります。さらに実は距離環の用意されているネジ穴も、この同じ位置ブルー色の矢印に合致しなければイケマセン(汗)

つまり「❺ 距離環 → ❹ 制限環 → ❻ ヘリコイド筒」と言う順番で締付ネジがネジ込まれる為、結果的に「❹ 制限環は貫通しているだけ (然しちゃんとネジ山が用意されている)」と言う、一風変わった製品設計を採っていることが、組立工程の中で意外と厄介なのです(涙)

さらに今回の個体で大きな問題になってしまったのが手前に転がっているとても小さな特殊ネジ「制限キー (シリンダーネジ)」であり、グリーン色の矢印の位置のネジ穴にネジ込まれますが、このキーに前述「制限アーム」がカチンと突き当たることで、無限遠位置と最近接撮影距離位置の両端で距離環を突き当て停止してくれる目的と役目なのです(汗)

ところが過去メンテナンス時の整備者が紛失してしまったのか、摩耗して削れてしまったのかは「???」ですが、代替のシリンダーネジをネジ込んでいた為に、今回の個体は当初バラす前時点の確認時で「既に赤色マーカーの基準線がINFの刻印の先まで到達して詰まって停止」と言う、一般的で言うところの∞刻印の先まで回っている状況でした。しかも反対側の最近接撮影距離の位置でも「カチンと音が聞こえて突き当て停止せず、ヘリコイドのネジ山限界に到達した時の詰まって停止する感触」で停止していたのです(涙)

結果、ヘリコイド端で互いに無限遠位置と最短撮影距離位置とで詰まって停止していただけと言う、どうしようもないヘリコイド駆動に組み上げられていた個体でした(涙)

つまりこのシリンダーネジの長さが短すぎた為に「制限アームが全く突き当たらないままに組み上げられていた」と言う「ごまかしの整備」だったのです!(驚)

ところがこのシリンダーネジはマジッに特殊で、ネジ径が一般的ではないのに合わせて、長さまで特殊だった為に、短ければ同じ現象に陥り (カチンと音が聞こえて突き当て停止しない/詰まって停止する) 長ければ、そもそも距離環が回らない/動かなくなると言う厄介なシリンダーネジだったのです(涙)

それで短くて「制限アームが意味を成さないのを承知でごまかした」のが判明したワケです・・ロクなことをしません(汗)

◉ シリンダーネジ

◉ シリンダーネジ

円柱の反対側にネジ部が備わり、ネジ部が締め付け固定される事で円柱部分が他のパーツと連携させる能力を持ち、互いにチカラの伝達が実現できる役目として使う特殊ネジ (単なる連結のみに限らず多くの

場合でチカラの伝達がその役目に含まれる)。

↑その特殊なシリンダーネジを代替用として探すのに、パーツ箱の中の凡そ100本近くでは全く適合せず、仕方ないので捨てるつもりで貯め込んでいた「フィルムカメラ」を1台ずつバラしていく中で、適合するシリンダーネジを探すハメに陥り、何とこのシリンダーネジ1本を探す為だけに5時間を費やすことになりました(涙)・・3台目のフィルムカメラをバラしたところで、ようやく発見!(涙)

↑その特殊なシリンダーネジを代替用として探すのに、パーツ箱の中の凡そ100本近くでは全く適合せず、仕方ないので捨てるつもりで貯め込んでいた「フィルムカメラ」を1台ずつバラしていく中で、適合するシリンダーネジを探すハメに陥り、何とこのシリンダーネジ1本を探す為だけに5時間を費やすことになりました(涙)・・3台目のフィルムカメラをバラしたところで、ようやく発見!(涙)

適合しなかったシリンダーネジを右手前に恨めしく並べて撮影しています(笑)・・左側が短くて意味を成さず、右側が長すぎて距離環が固まってしまったシリンダーネジです (グリーン色の矢印)(汗)

従って、現状はカチンと音が聞こえて小気味良く突き当て停止する本来の操作性に戻っています (整備しているのですから当たり前ですが)。

↑いよいよ・・ですが、一番ヤリたくない工程に差し掛かりました(涙)

↑いよいよ・・ですが、一番ヤリたくない工程に差し掛かりました(涙)

「❸ 空転ヘリコイド」を有効的に組み上げる、ハッキリ言ってこの「EKTRA EKTARシリーズ」のどのモデルでも必ず一番重要な「最終的な操作性を決定づける最大の難関」に入るのです(怖)

実は前述の解説のとおり、このモデルのヘリコイドオスメスは、既にその工程を終わっている為、ヘリコイドオスメスだけで操作すれば (組み付けずに単独で回せば) 非常に軽い操作性に仕上がっているのですが、この「❸ 空転ヘリコイド」の回転運動に、少しでも抵抗/負荷/摩擦が生ずると「真鍮材/ブラス材の応力反応の影響で、ヘリコイドオスメスのトルクが異常に重く変わる」のが判明しているのです(怖)

ハッキリ言って、マウント規格の仕様の一つなのだから、正直なところ「ヘリコイドの駆動制御に影響するような仕様で製品設計しないでくれ!」と心の中で叫んでいる感じです(涙)

詰まる処、マウント部の機構に「空転ヘリコイド」を当ててきた製品設計が拙いのです!・・罪なのです!(泣)

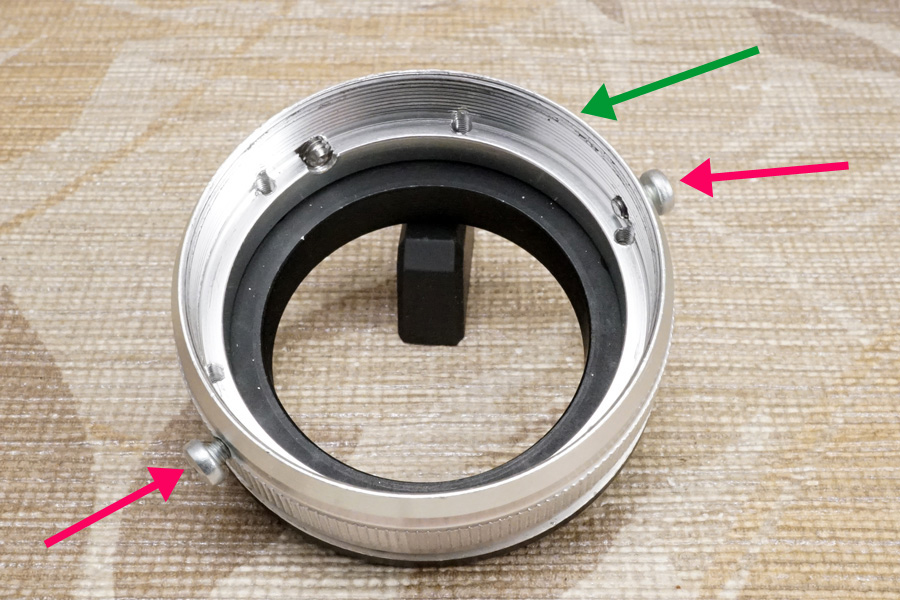

上の写真で❼の「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」の箇所が、グリーン色の矢印で指し示している箇所の❸の場所に入りますが、この「EKTRA EKTARシリーズ」の他のモデルでも同様に、ここには過去メンテナンス時にグリースがタップリ塗られています(涙)

然しグリースの意味を成さないので、結果的に経年劣化進行に伴い固形化してしまい、却ってヘリコイドの駆動に悪影響を来している個体ばかり見ます。

上の写真では、❸のグリーン色の矢印で指し示している箇所は「平滑研磨」済みなので、グリースなど一切塗らずにそのままセットします (だから互いにメッキ加工が違うワケです)(笑)

↑「❸ 空転ヘリコイド」を単独で拡大撮影していますが、赤色矢印で指し示している箇所にポツンと突出しているのが「最近接撮影距離用の切り替えロックツマミが超えなければならない突出」です(汗)

↑「❸ 空転ヘリコイド」を単独で拡大撮影していますが、赤色矢印で指し示している箇所にポツンと突出しているのが「最近接撮影距離用の切り替えロックツマミが超えなければならない突出」です(汗)

一方グリーン色の矢印で指し示している箇所に用意されている大きめのネジ穴が「直進キー」と言うパーツを締め付け固定する締付ネジが入るネジ穴です。

つまり鏡筒の繰り出し/収納を司るヘリコイドオスメスの直進動でトルクを決定づけているパーツ用のネジ穴がここなのですが、何とそれが用意されているのが「❸ 空転ヘリコイド」と言うことで、前述のとおり「空転ヘリコイドの空転レベルがとっても問題になる」と述べているのです (決して関係ない話にはならない)(笑)

・・だから毎度ながら「EKTRA EKTARシリーズ」には、この空転ヘリコイドで泣かされるのです(涙)

↑「❷ 基台」の内側に「❸ 空転ヘリコイド」が入ってから、手前に並べた固定具「❽ 空転ヘリコイド用固定具」をハメ込んで、最後に「❶ スピゴット締付環」をセットする手順です・・簡単そうですが、実は前述のとおり全てのトルクを決定づける一瞬を指します!(怖)

↑「❷ 基台」の内側に「❸ 空転ヘリコイド」が入ってから、手前に並べた固定具「❽ 空転ヘリコイド用固定具」をハメ込んで、最後に「❶ スピゴット締付環」をセットする手順です・・簡単そうですが、実は前述のとおり全てのトルクを決定づける一瞬を指します!(怖)

↑横から見るとこんな感じで、グリーン色の矢印の切り欠き/スリット/溝の中に「❽ 空転ヘリコイド用固定具」がハメ込まれますが、実は3方向から均等配置ではない長さと抵抗/負荷/摩擦によって、固定することで「回転運動の真鍮材/ブラス材の応力反応を相殺させている、非常に賢い設計」なのです!(驚)

↑横から見るとこんな感じで、グリーン色の矢印の切り欠き/スリット/溝の中に「❽ 空転ヘリコイド用固定具」がハメ込まれますが、実は3方向から均等配置ではない長さと抵抗/負荷/摩擦によって、固定することで「回転運動の真鍮材/ブラス材の応力反応を相殺させている、非常に賢い設計」なのです!(驚)

従って、この「❽ 空転ヘリコイド用固定具」の向きやハメ込む位置には必ず微調整が必須であり、単にハメ込むと、アッと言う間に空転ヘリコイド部分にキズが入り、極端に重いトルクに堕ちてしまいます(怖)

一度削れてしまった金属材は、決して元に戻せないので、だからこそここが最大の難関だと述べているのですッ!(怖)

↑3箇所全てに「❽ 空転ヘリコイド用固定具」をハメ込みましたが、ご覧のとおり微調整するとマーキングの位置がズレています(笑)・・これをピタリの位置に合わせてハメ込むと、そのハメ込みの時に既に強いチカラで押し込むことになり、厄介な状況に追い込まます!(怖)

↑3箇所全てに「❽ 空転ヘリコイド用固定具」をハメ込みましたが、ご覧のとおり微調整するとマーキングの位置がズレています(笑)・・これをピタリの位置に合わせてハメ込むと、そのハメ込みの時に既に強いチカラで押し込むことになり、厄介な状況に追い込まます!(怖)

従ってこの固定手法には「組立時と微調整時とで異なるコツが在る」ワケで、それはそもそもこの「固定具」のカタチを「観察と考察」すれば理解できることですが、理解できてもそれで必ずしも「空転ヘリコイド」を理想的なトルク感で保持できるとは限りません(泣)

要はこういう部分の微調整時に「道理と道理の鬩ぎ合い」に追い込まれていくワケで(涙)、何とも苦しい工程のひとときだったりします(涙)

詰まる処、この工程でトルクの全てを握っているのは「平滑性の担保」なので、それは当方の得意とする『磨き研磨』で十分に確保できている為、むしろこの「固定具」の微調整だけに意識を集中できるのが、一般的な整備レベルとは次元が違うのだと・・申し上げているのです(笑)

↑過去メンテナンス時の整備者は、この赤色矢印で指し示している箇所にタップリとグリースを塗り込んでいました(笑)

↑過去メンテナンス時の整備者は、この赤色矢印で指し示している箇所にタップリとグリースを塗り込んでいました(笑)

↑組み込みました・・もちろん無限遠位置の当たりをちゃんとつけてありますし、当然ながらヘリコイドグリースも塗布済です!(笑)

↑組み込みました・・もちろん無限遠位置の当たりをちゃんとつけてありますし、当然ながらヘリコイドグリースも塗布済です!(笑)

このモデルは無限遠位置が「∞」刻印ではなくて「infinityのINF.」ですね。

↑横に転がすとこんな感じで「直進キー」用の大きめなネジ穴が見えています。

↑横に転がすとこんな感じで「直進キー」用の大きめなネジ穴が見えています。

↑無限遠位置がピタリと合えば、こんな感じでネジ穴と「直進キー用ガイド (特大で長い溝)」が合致するので、そこに右横に並べたナットみたいなパーツを差し込みます (グリーン色の矢印)。

↑無限遠位置がピタリと合えば、こんな感じでネジ穴と「直進キー用ガイド (特大で長い溝)」が合致するので、そこに右横に並べたナットみたいなパーツを差し込みます (グリーン色の矢印)。

↑「直進キー」を締め付け固定したところを拡大撮影しました。「直進キー」と言えば聞こえは良いのですが、コレッて単なるナットのように見えるのですが(汗)

↑「直進キー」を締め付け固定したところを拡大撮影しました。「直進キー」と言えば聞こえは良いのですが、コレッて単なるナットのように見えるのですが(汗)

◉ 直進キー

距離環を回す「回転するチカラ」を鏡筒が前後動する「直進するチカラ」に変換する役目

◉ 直進キーガイド

直進キーが直進動でスライドして移動するガイド/溝であり鏡筒の繰り出し量をカバーする

↑マウント部である「❸ 空転ヘリコイド+❷ 基台」が完成し、いよいよ最後「鏡筒をネジ込むだけ」と言う、まさに無限遠位置を実写確認しながら詰めていく工程へと進みます(笑)

↑マウント部である「❸ 空転ヘリコイド+❷ 基台」が完成し、いよいよ最後「鏡筒をネジ込むだけ」と言う、まさに無限遠位置を実写確認しながら詰めていく工程へと進みます(笑)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。残ってしまった瑕疵内容は以下のとおりです。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。残ってしまった瑕疵内容は以下のとおりです。

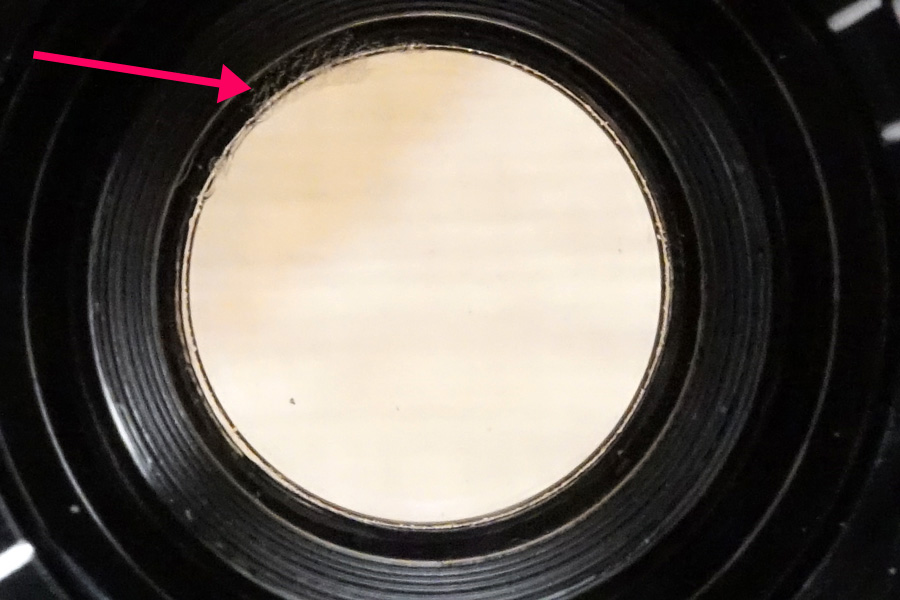

❶ 光学系内の後群側に一部バルサム切れが生じている(涙)

❷ 距離環を回していくと、繰り出し時は均整ながら、収納時に抵抗/負荷/摩擦を感じる箇所が現れる (再現したりしなかったり)

❸ 付属マウントアダプタに装着すると、鏡筒が前後方向にガタつきを生ずる

・・この3点です、申し訳ございません!

追って細かく解説していきます。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

然し残念ながら前述瑕疵内容の❶のとおり、赤色矢印で指し示している箇所に1/5ほどの領域でバルサム切れが生じています(涙)

これはいずれにしても真鍮材/ブラス材の格納筒にモールド一体成型されている為、そもそも剥がしたりできませんし、おそらくこれ以上進行しないと推測されます (根拠はありませんが)。

その為もあり、光学系の格納時に不必要な抵抗/負荷/摩擦になる要素たる「反射防止黒色塗料」を徹底的に完全除去しています。

バルサム切れは光学系第3群の後玉に該当するので、ご覧のとおり後玉の締付環の類まで含め、一切合切の「反射防止黒色塗料」を完全除去した結果、下から現れたのはご覧のようなメタリックな製産時点のメッキ加工です(汗)

逆に言うなら、他の黒っぽい箇所も全て「反射防止黒色塗料」を完全除去しているので、実はこれらの箇所だけは製産時点から「微細な凹凸を伴うマットな黒色梨地メッキ加工」だったのが判明し、その箇所にどうしてワザワザ「反射防止黒色塗料」を重ね塗りするのか「???」だと言っているのです!(怒)

とにかく問題となる後玉の2枚貼り合わせレンズへの負担を最低限に低減させたので、これ以上バルサム切れは進行しないとみています(汗)・・明確な根拠がなくて申し訳ございません!

↑8枚の絞り羽根はバラせていませんが、とりあえず溶剤洗浄済みです。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正八角形を維持」しながら閉じていきます。

↑8枚の絞り羽根はバラせていませんが、とりあえず溶剤洗浄済みです。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正八角形を維持」しながら閉じていきます。

なお、このモデルの当初初期の1941年辺りの製産品には「カルシウム蒸着コーティング層」を蒸着していたらしく、その分経年劣化進行が早まっていると推察できますが、今回の個体は1945年製なので、上の写真でブル~に光彩を放つのは「MgF2 (フッ化マグネシウム)」とのことで、その蒸着コーティング層の鉱物が判明しています。

なお、このモデルの当初初期の1941年辺りの製産品には「カルシウム蒸着コーティング層」を蒸着していたらしく、その分経年劣化進行が早まっていると推察できますが、今回の個体は1945年製なので、上の写真でブル~に光彩を放つのは「MgF2 (フッ化マグネシウム)」とのことで、その蒸着コーティング層の鉱物が判明しています。

また後群側には一部にアンバー色の蒸着コーティング層も確認できる為、いずれにしてもシングルコーティングなのが分かります。

またこのEASTMAN KODAKの蒸着コーティング層を指して「Lumenized (ルミナイズド)」と呼称される反射防止コーティングを意味し、ロゴとしては「Ⓛ」が刻印してあるモデルも顕在します。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑グリーン色の矢印で指し示している箇所にも「反射防止黒色塗料」が厚塗されていましたが、やきり完全除去しています。すると下から現れたのは、ご覧のような鈍い光沢を含む「黒色メッキ加工」なので、これが製産時点を表しています(汗)

↑グリーン色の矢印で指し示している箇所にも「反射防止黒色塗料」が厚塗されていましたが、やきり完全除去しています。すると下から現れたのは、ご覧のような鈍い光沢を含む「黒色メッキ加工」なので、これが製産時点を表しています(汗)

また赤色矢印で指し示している箇所にある「最近接撮影距離用ロックツマミ」は「無効化」してありますから、シームレスに無限遠位置から最短撮影距離位置まで距離環を回しきります(汗)・・特にご依頼内容にご指示がなかったのに、勝手に処置してしまい大変申し訳ございません! 削ったりヤスリ掛けしたりなどの加工は一切行っていないので「いつでもオリジナルに戻せる」に仕上げていますから、もしも不必要と言うことであれば、大変お手数おかけしますが送料着払いにてクロネコヤマト宅急便にてご返送下さいませ。到着次第即刻作業しツマミを「有効化」に戻します!(汗)・・申し訳ございません。

このロック用ツマミは、製産時点では「ツマミを引き上げて解除しないと、最短撮影距離の30cmのほうまで回せない (だからロック用ツマミ)」仕組みになっており、いちいち距離環を回していると途中で突き当て停止します。

このツマミを指で摘むのが意外と大変なので、ロック解除状態にセットして引っかからない/途中で突き当て停止しないように仕向けたのです。従って現状無限遠位置「INF.」から最短撮影距離「1ft」刻印の先まで、要は最短撮影距離:30cmまで、一気に回るようになっています(汗)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、前述の通りシッカリした印象のトルクを与えて、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、前述の通りシッカリした印象のトルクを与えて、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

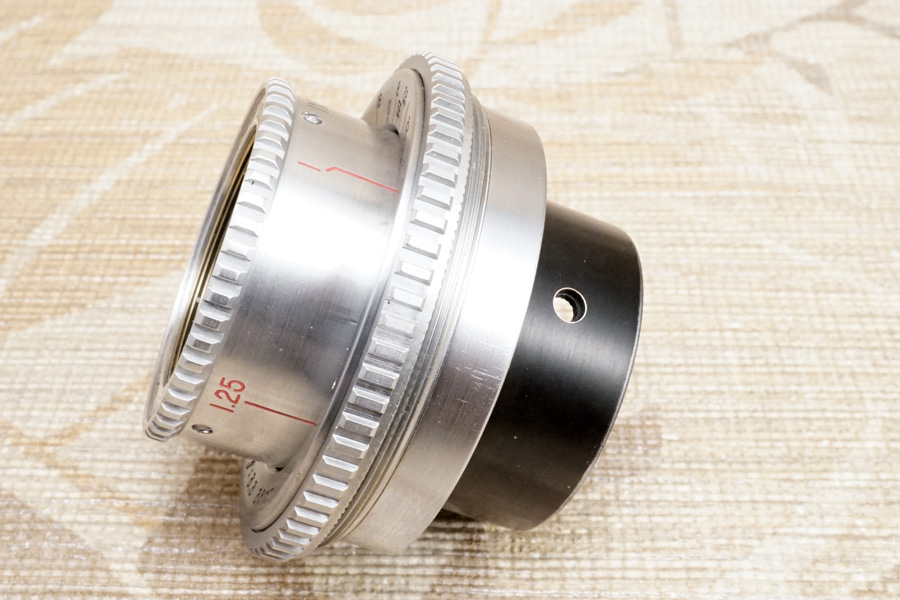

製造番号が「ERxxx」なので、何と終戦1945年の製産個体であるのが判明しています。

前述した「直進キー」が単なるナットのように見えてしまうのですが、そもそも金属摩耗が避けられない使い方で製品設計されており、これがどの「EKTRA EKTARシリーズ」でも最大のネックになっています(涙)

従って「トルクが硬すぎる」からとムリヤリ操作し続けていると、このナットは入手不可能なので堕ちるところまで堕ちる運命しか残りません!(怖)

もしも硬いトルクの個体をお使いの方がいらしたら、ムリヤリ強く回さずに、ゆっくりゆっくりピント合わせして頂くようお願い申し上げます。

もちろん今回の個体は「えッ???」とオドロキしか残らないような、絶品の (逸品の???) 操作性として、そのトルクに仕上げてありますから、おそらくこの個体で撮影する頻度が増えてしまうと思いますね(笑)

・・それが『人情整備』たる由縁です!(笑)

今回のご依頼者様は、既に当方が仕上げるトルク感をご存じの方なので、相変わらずと言うことで、却ってつまらなく思うかも知れませんが・・スミマセン!(汗)

なお残っている瑕疵内容の❷の再現性がないトルクムラについては、直進キーのナットのせいだと思うのですが、駆動時に一切見えないので判定を下せません(汗)・・単なるナット形状なので、下手な研磨したりすると元に戻せない分、トルクムラが悪化する懸念も高いので、改善処置を講じていません・・申し訳ございません。

マウントアダプタに装着した時に特に収納時のトルクムラが現れているようにも、掴んでいる指が感じ取るので、もしかしたらマウントアダプタ側の撓り (アルミ合金材だから) が影響しているのかも知れませんが、結局原因が掴めていないのです・・スミマセン。

↑付属していたEKTAR缶も、ちゃんとピッカピカに磨き上げてあります(笑)・・当方は付属頂いたモノは、手を出せるモノに限りと言う前提が付きますが、凡そ「磨き入れ」してキレイに仕上げます (もちろんその処置は全て無償扱いですが)(笑) そうしたら「キレイ」と言うよりも「キモくない」と言う方面で、おそらくは心の健康面にも功を奏すると思ったり・・です(汗)

↑付属していたEKTAR缶も、ちゃんとピッカピカに磨き上げてあります(笑)・・当方は付属頂いたモノは、手を出せるモノに限りと言う前提が付きますが、凡そ「磨き入れ」してキレイに仕上げます (もちろんその処置は全て無償扱いですが)(笑) そうしたら「キレイ」と言うよりも「キモくない」と言う方面で、おそらくは心の健康面にも功を奏すると思ったり・・です(汗)

さらに付属のマウントアダプタにも装着してみました。

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/ピタリの状態/但しガタつきを考慮せず)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:35㎜、開放F値:f3.3、被写体までの距離:15m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:7.6m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、10m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の20m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「70m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑前述したとおり、内部の「制限キー」と言うシリンダーネジを代替した結果、ネジ頭径が適合していない分、ご覧のように無限遠位置の「INF.」ラインが僅かにズレてしまいました・・申し訳ございません (赤色矢印)。

↑前述したとおり、内部の「制限キー」と言うシリンダーネジを代替した結果、ネジ頭径が適合していない分、ご覧のように無限遠位置の「INF.」ラインが僅かにズレてしまいました・・申し訳ございません (赤色矢印)。

当初バラす前時点の確認時には、むしろ「INF.」ラインをだいぶ通り越して詰まって停止していたので、その超過が減りすぎているような感じです(汗)・・スミマセン!

↑最近接撮影距離側での突き当て停止を撮影していますが、一つ前の無限遠位置共々、カチンと音が聞こえて小気味良く突き当て停止で操作頂けるよう、仕上がっています (当たり前ですが)。

↑最近接撮影距離側での突き当て停止を撮影していますが、一つ前の無限遠位置共々、カチンと音が聞こえて小気味良く突き当て停止で操作頂けるよう、仕上がっています (当たり前ですが)。

↑このマウントアダプタはいったい何処製なのでしょうか???(汗) 六角ネジNo.2の太さですが、赤色矢印のようにマウント部に入ります。

↑このマウントアダプタはいったい何処製なのでしょうか???(汗) 六角ネジNo.2の太さですが、赤色矢印のようにマウント部に入ります。

ところがこの六角ネジのネジ径がマウント部の凹みよりも小さい為、マウントアダプタに装着してもガタつきが解消しません(汗)

↑ネット上解説では赤色矢印で指し示している箇所のプラスネジを指して「無限遠位置の微調整用」と説明されているサイトがありますが・・違います!(汗)

↑ネット上解説では赤色矢印で指し示している箇所のプラスネジを指して「無限遠位置の微調整用」と説明されているサイトがありますが・・違います!(汗)

コレ、このマウントアダプタ設計者の思考回路が拙いのですが、単なるガタつき抑えの目的と役目です(汗)

何故なら、このプラスネジをネジ込むと距離環が固まりますし (ピント合わせできなくなる)、そもそも無限遠位置は鏡筒のネジ込み位置で決まる製品設計なのが構造面から判明していますから、まるで間違った解説だと思いますね(笑)・・恥ずかしい(恥)

さらにグリーン色の矢印で指し示していますが、そもそもこのアルミ合金材のネジ込みの肉厚が薄すぎるので「硬性が低すぎて、ネジ込んでも硬締めすると。ネジ山が飛んで再びネジ込みが始まる」始末で、まるで金属材の選定をミスっている製品設計だと思います(汗)

・・ここはやはり同じ真鍮材/ブラス材を使って研削するべきだと思いますね(汗)

要はスピゴット環のネジ山だけで締め付け固定されているだけで、オールドレンズ側本体の重量分でマウント部 (構成パーツ名で言えば基台) がブレる/ガタつく為、そのブレ幅を抑える目的と役目で、このプラスネジが存在するのだと思います (しかも完璧に直径上に位置していないし)(汗)

・・しかし、最後まで硬締めできない時点で、単にブレ量/ガタつき量が減っただけにしかなりません(涙)

ニッポン人が設計すれば、こんないい加減な商品にはならないと思うのです (ガックシ)(泣)

↑SONY Eマウント用のアダプタがネジ止めされていますが、実はこのマウントアダプタの全厚をデジタルノギスで計測すると「4方向で一致しない」為、もしかしたら精度がそんなに高くない製品だと思います(汗)

↑SONY Eマウント用のアダプタがネジ止めされていますが、実はこのマウントアダプタの全厚をデジタルノギスで計測すると「4方向で一致しない」為、もしかしたら精度がそんなに高くない製品だと思います(汗)

然しそれにも増して、マウントアダプタに装着しても直進動/前後動のガタつきが残っているので、そもそもマウントアダプタの全厚誤差などはスッ飛んでいる始末です (或る意味相殺されてしまっている)(汗)

なおマウント部の「スピゴット式締付環」のネジ山は、⌀ 54㎜ x ピッチ:0.75㎜で入ると思うのですが、もしかしたらピッチが違うかもしません。

但しこの「スピゴット式締付環」自体が真鍮材/ブラス材なので、アルミ合金材の変換リングなどを使えば、ピッチ差くらいは容易に相殺できてしまうと思います (そもそもネジ山が5列しか無い浅さなので)。

するとマウントアダプタのフランジバック全厚として「10㎜」に収まるよう (マウントアダプタ全体の全高ではなくてフランジバックとしての全厚) 組み合わせられれば「37.8㎜」換算で捉えても十分「LM変換リング」が使える範疇に入ってくる為、最終的に「M54 x 0.75㎜」→「M39 x 1㎜」への変換が実現できれば、LM化も夢ではありません!(祈)

もちろんその時にこの突出するマウント部の黒メッキ部分外径が「⌀ 37.84㎜ (実測値)」なので、且つその突出量「長さ:24.75㎜」(但しスピゴット式締付環のローレット (滑り止め) 部分終端位置からの距離/ネジ山の厚みは、装着時にネジ込まれてしまうので計算値に含まず) から、自作する場合、そのマウントアダプタ (変換リングの組み合わせ) の内径の空間について「内径と長さ/深さ/距離」の留意が必須になります(汗)

例えば今回のマウントアダプタで言うなら、最終マウントが「SONY Eマウント規格」なので、そのフランジバック「18㎜」を差し引くと「残り:19.8㎜」と言う計算になり、実測すると確かに近い数値で計測できました (実測値:19.71㎜)(汗)・・この実測値だと、確かにオーバーインフ状態です(汗)

すると前述黒メッキ部分の突出量「24.75㎜ ― 19.71㎜=5.04㎜」こそが、今回の「SONY Eマウント規格」で言う処の「マウント面からマウント内部に沈む (沈胴筒のように) 深さ」を表している計算になるので、マウント面からの沈み込み量も「5.04㎜」程度と想定できます・・但しこれもリアルな現実には「SONY Eマウントの爪部分の厚みでピタリに相殺されている」為、当方所有のα7IIに装着しても、現実的にはマウントアダプタからさらに内部まで、深く沈んでいないことになっています (突出していないと言う意味合いの表現)。

それが意味するのは、これだけ黒メッキ部分の突出量があっても「α7IIの撮像素子面には全く届かない (もちろん撮像素子面前衛のガラス面のさらに前に位置する黒塗りケース枠にすらキズなど付かない)」と明言できるので、これはミラーレス一眼カメラに装着する価値が十分に見込めると思うのです!(祈)

従って当初バラす前時点の実写時にアンダーインフに感じたのは、明らかに光路長の適正化の問題だと踏んだ次第です (但しガタつきの分は考慮していないので、何とも確定判定できていない)(汗)

ちょっといずれこのモデルを手に入れてから自作マウントアダプタにトライするのも良いかも知れないと、・・微かながら思ったり(笑)

・・それほどこのモデル「EKTRA EKTAR 35mm/f3.3」気に入りましたねぇ〜(涙)

しっかりROCHESTAR New York銘刻印に (EASTMAN KODAK刻印よりも) ヤラれている感じです・・(笑) こういうゴージャス感、味わうのもステキなものですョね!(涙)・・ニューヨーク、New Yorkッ!(涙)

↑当レンズによる最近接撮影距離30cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最近接撮影距離30cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑最小絞り値「f22」での撮影です。もうほとんど絞り羽根が閉じきっている為「回折現象」の影響が現れ始めています。

↑最小絞り値「f22」での撮影です。もうほとんど絞り羽根が閉じきっている為「回折現象」の影響が現れ始めています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。引き続き次のモデルの整備に入ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。