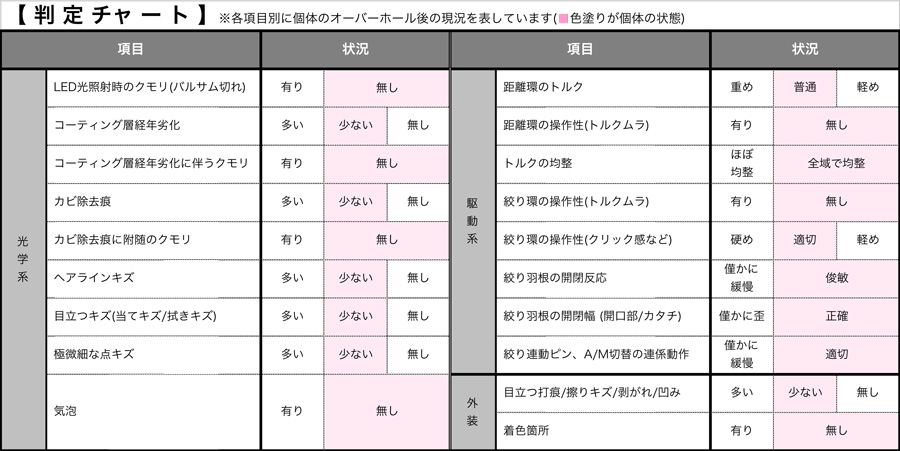

◎ RICOH (コリー) GR LENS 28mm/f2.8《限定製産品》(L39)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は、

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は、

RICOH製広角レンズ・・・・、

『GR LENS 28mm/f2.8《限定製産品》(L39)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホールが終わってヤフオク! 出品するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で捉えても、まるで初めての扱いです。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

1997年に「98,000円」の価格が付けられて3,000本だけ限定製産された、RICOH製広角レンズですが、マウント規格が「L39マウント規格」と言う、当時のRICOHにとり大変珍しい製品の一つです。

L39マウント規格は、海外では「LTM (Leica Thread Mount)」と呼称されるほうが一般的で、ライカ判スクリューマウント規格を表します。

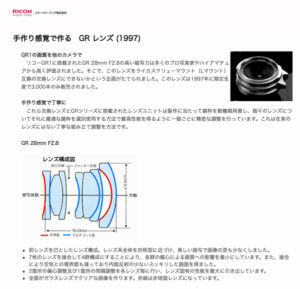

その原型になったモデルが存在し、1996年に発売していたコンパクトフィルムカメラ「GR1」に実装していた、固定鏡胴方式の広角レンズ部分の設計を参考にしています。1994年に発売していた「RICOH R1」からの発展系ですが、現在はコンパクトデジカメとして不動の人気を勝ち取っており「GR III」或いは最近では「GR IIIx」など展開している、本来のシリーズ銘「Get Real」を略した「RICOH GRシリーズ」が、そもそものスタート地点ですね。

その原型になったモデルが存在し、1996年に発売していたコンパクトフィルムカメラ「GR1」に実装していた、固定鏡胴方式の広角レンズ部分の設計を参考にしています。1994年に発売していた「RICOH R1」からの発展系ですが、現在はコンパクトデジカメとして不動の人気を勝ち取っており「GR III」或いは最近では「GR IIIx」など展開している、本来のシリーズ銘「Get Real」を略した「RICOH GRシリーズ」が、そもそものスタート地点ですね。

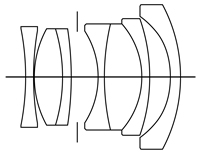

←そのコンパクトフィルムカメラ「GR1」を説明するRICOHのサイトから引用してきました。

←そのコンパクトフィルムカメラ「GR1」を説明するRICOHのサイトから引用してきました。

今回扱う広角レンズは、この「GR1」の固定鏡胴の光学設計と製品設計を参考にした製品であり『GR LENS 28mm/f2.8《限定製産品》(L39)』として、1997年に3,000本の限定販売で発売されました。

今回完全解体したところ、内外構成パーツに真鍮材/ブラス材が使われていることから「製品重量 (実測値):177gと、ずっしりと重みを感じる印象が強いです。

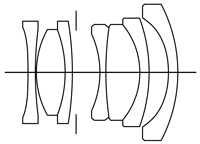

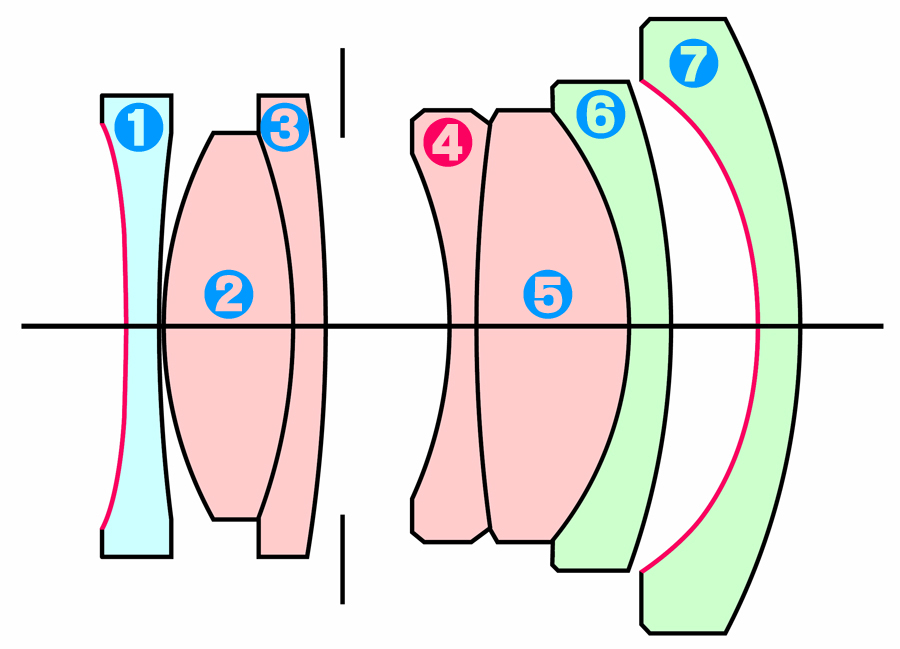

左図を見ると光学系第1群前玉の露出面側と、第4群後玉の裏面を「非球面化」させていると、光学系構成図に赤色ラインで明示しています・・「aspherical (アスフェリカル)」ですね。

またブルー色ラインで明示している箇所の面だけに「マルチコーティング化」とのことなので、おそらくそれ以外の光学硝子レンズ面の蒸着コーティング層は「シングルコーティング/モノコーティング」と言う話になります(汗)

すると光学系の中で2箇所存在する貼り合わせレンズの接着面が、マルチコーティング化されていないことも分かります。

実際今までに扱ってきた3,515本を超えるオールドレンズ達をバラしている中で、貼り合わせレンズ面を剥がした時に確認できた「貼り合わせ面に被せられている蒸着コーティング層は何か???」との答えを、最近の勉強『♦ オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』で知る機会を得られました(恥)

多くの場合で貼り合わせレンズ面に蒸着されているのは「フッ化マグネシウム (MgF2)」の蒸着コーティング層で「無色透明」と指摘できますが、その一方でそもそも蒸着されていない「仕上げ硝子研磨後のままの状態=ノンコート」の可能性も捨てきれません(汗)

それは時にはノンコートの光学硝子レンズ露出面のように視認でき、或いは間違いなく何か蒸着コーティング層が被せられていると視認できる場合もあり、然しその蒸着コーティング層には色つきが確認できないことが多いからです。

すると多くの貼り合わせレンズで起きている「バルサム切れ」の中で、その現象を目視できる最も多いパターンが「薄いクモリ/本格的なクモリ」と、凡そクモリを生じている状況が多いワケですが、そのクモリが何故起きるのか、発生するのかについても前述の『♦ オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』で学ぶ機会を得られました(汗)

答えは「バルサム剤と光学硝子レンズ面/貼り合わせレンズ面との化学反応」です(涙)

例えば古い時代の貼り合わせレンズの場合には、実際に当時北米で採取されていた「カナダバルサム剤 (黄褐色)」がその屈折率:1.50nd 〜 1.52ndとの安定的な性質から多用されていますが「バルサム切れ」を発現させていてもクモリを帯びることが少なく「カナダバルサム剤」で接着していた時の張り合わせ面/接着面は化学反応せずにキレイな状態を維持できています(汗)

ところが近年の「人工バルサム剤」を使ってきた時に、凡そ1/3のレベルとしか掴めていませんが、薄いクモリが張り合わせ面/接着面に残ります(涙)

その薄いクモリは、光学清掃しても一切除去できず、もっと言うなら「ガラセリウムを使った光学硝子研磨」を行っても、ほとんどの場合で薄いクモリすら除去できません(汗)

本格的に「〇〇磨き」の処に出さなければ除去できないレベルなのです(涙)

これについていろいろ考察していった時、先の学びの中から一つの答えを見出しました・・それが「ノンコート」ですッ!

貼り合わせレンズ/ダブレットレンズの張り合わせ面/接着面は「ノンコートか、或いはフッ化マグネシウム (MgF2) のいずれかが多い」と考えています。それはその光学硝子レンズ面が放つ光彩 (と言うか艶とでも言いましょうか) で、ノンコートなのか蒸着コーティング層が被せられているのかが判定できます。

もっと言うなら、その張り合わせ面/接着面をシルボン紙で光学清掃してみれば、その際に指が感じ取る抵抗/負荷/摩擦の程度で「ノンコートか、或いはフッ化マグネシウム (MgF2) のいずれか」を判定できるのです。多くの場合で蒸着コーティング層が被せられているなら、抵抗/負荷/摩擦は最低限に控えられていますが、ノンコートの場合は、その光学硝子レンズ表層面の化学的な状態如何により、抵抗/負荷/摩擦の感触は大きく変化するのがリアルな現実だからです。

・・こればかりはコトバで説明できません(汗)

その意味で「マルチコーティング」と聞いても、そのオールドレンズの実装光学系の全ての光学硝子レンズ面に「マルチコーティング」が被せられているとは限らないと言う点について、皆様にも今一度認知をお願いしたいところですし(汗)、もっと言うなら「マルチコーティング」のモデルとしても、その実装光学系の中ではノンコーディング/シングルコーティング/モノコーティングが、光学系の群の中で多用されているのがリアルな現実であることも、ご承知おき頂ければと思います。

・・その意味でも、今回のRICOHのWEBサイト解説が、とても良い例になりましたね(汗)

話を戻すと、このRICOHのWEBサイトの解説と光学系構成図を見て、確かに4群7枚のレトロフォーカス型光学系であることは、その焦点距離:28㎜からも間違いないのですが、はたしてこの光学設計の中での「基本成分」とは・・何なのでしょうか???

例えば一般的に「レトロフォーカス型光学系」の特異的な特徴は、バックフォーカスを稼ぐ目的と役目から「凹メニスカスレンズ+凸系レンズ」が「基本成分」の「前衛配置」になることが特徴と指摘できます。

すると今回のこのモデルの光学設計の中で、その要素がいったい何処に現れているのか???・・ですッ(汗)

考えるに、光学系第1群前玉の「両凹レンズ」こそがその目的と役目「基本成分の前衛配置」を一人担っているように思うのです(汗)・・しかも露出面側が「非球面」であることから、ここに何かの企みが隠されているとみるべきでしょう(笑)

逆に言うなら、このモデルに於ける光学設計上の「基本成分」は、第2群以降の中に隠れていると考察できるのです(汗)

・・さて、ここからが今回のブログ掲載での、このモデルに於ける本題です。

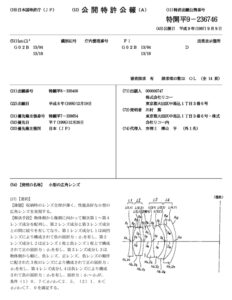

←『JPA1997236746 (1996-12-19)』日本特許庁宛て出願

←『JPA1997236746 (1996-12-19)』日本特許庁宛て出願

RICOH在籍「川村 篤」氏発明。

「RICOH GRシリーズ」の始祖たる位置づけ、コンパクトフィルムカメラ「GR1」の発売時に出願されていた特許出願申請書です。

今回扱ったモデル『GR LENS 28mm/f2.8《限定製産品》(L39)』の実装光学系を示す特許出願申請書では決してありませんが、この光学設計を流用していたのは間違いないと思います。

・・その決定的な根拠を、ここから解説していきます。

先ずこの特許出願申請書で発明された光学設計に関する発明の目的が冒頭で述べられています (特許出願申請書内記述文で、そのまま掲示する場合にグリーン色文字で表記します)。

「小型の広角レンズ:収納時のレンズ全厚が薄く、性能が良好な小型の広角レンズを実現する」との出だしで始まり、記述文の途中でさらに具体的に「この広角レンズはコンパクトカメラやデジタルカメラに使用する撮影レンズに適する。レンズシャッターカメラに沈胴機構や収納機構が採用されるようになり、それに伴いカメラ不使用時における収納状態でのレンズ系の全厚を小さくすることが要請されている。このような要請は実際的見地からすると以下の3点に集約される」と解説し・・・・、

「F2.8/28㎜仕様で、撮影レンズとしての高性能が達成されること、前玉径・後玉径を大きくせずに周辺光量を確保できること、そしてバックフォーカスを大きくせずに沈胴機構などのレンズ収納機構を簡素化することである」

・・・・としています。この説明文によって初めて「28㎜/F2.8」が明白になりました。さらにレンズ部の収納時を考慮して、バックフォーカスを短く設定するとの光学設計概念がスタート時点で示されていたことも明白になりました。

◉ フランジバック

レンズマウント面から撮像面 (フィルムカメラならフィルム印画紙面でデジカメ一眼/ミラーレス一眼ならば撮像素子面) までの距離

◉ バックフォーカス

光学レンズの後玉端から撮像面 (フィルムカメラならフィルム面でデジカメ一眼/ミラーレス 一眼ならば撮像素子面) までの距離

◉ アンダーインフ

無限遠合焦しない状態を指し、距離環距離指標値の∞位置に到達するまで一度も無限遠合焦せず、且つ∞位置でも相変わらず無限遠合焦していない状態を現す。一度も無限遠合焦しないので遠景写真が全てピンボケになる。

◉ オーバーインフ

距離環距離指標値の∞刻印に到達する前の時点で一度無限遠合焦し、その位置から再び∞刻印に向かうにつれてボケ始める状態を指す。一度は無限遠合焦しているのでその位置で撮影すれば遠景のピントがちゃんと合焦している。

この当時のRICOH製コンパクトフィルムカメラが、パトローネも含め製品全厚を「30㎜以下」に抑えていたとカタログから読み取れますが、今回扱うモデルの「L39マウント規格」のフランジバック:27.8㎜から換算すれば、十分に対応できる前提条件が既に挙げられていたことにもなります(汗)

さらに「このような要請に答えたレンズとして、特開平5134175号公報開示のものが知られているが、F2.8/28㎜仕様で収納時のレンズ全厚:Dと焦点距離:fとの比:D/fは、0.803 〜 0.954で、収納時のコンパクト性は必ずしも十分ではない」との記述が現れましたッ!(驚)

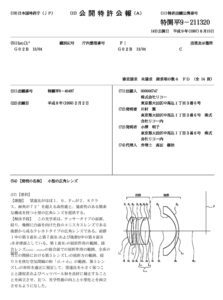

←『JPA1997211320 (1966-02-02)』日本特許庁宛て出願

←『JPA1997211320 (1966-02-02)』日本特許庁宛て出願

RICOH在籍「川村 篤」氏発明。

同年の早い時期に出願されていた既存の発明案件ですが、この案件を記述内に明記していたのですッ!(驚)

日本国内での特許出願は「特開平5134175号」と前述のとおり記されているのが、何よりも『証拠』です(汗)

それで今回のモデルに対する概念がフッ飛びましたッ!・・この特許出願申請書に於ける発明案件からスタートしていたのです!(驚)

「F2.8の対角画角:72°を超えるテレフォトタイプの広角レンズである」と記されており、対角画角から必然的に望遠レンズではないことは明白で、広角レンズであると明記しています。

確かにテレフォト型と言えば、多くは望遠レンズ域の光学設計時に多用される光学設計概念の一つですが、決して広角レンズ域のモデルの光学設計に使えない話ではありません(笑)・・テレフォト型に仕向けながら光学設計すれば良いだけの話なので、重要なのは「どうしてテレフォト型が必要なのか???」だと思うのです。

つまりコンパクトフィルムカメラ「GR1」の特許出願申請書内に記述されていた「参照既存案件」は、何と「3群4枚テッサー型光学系」を基本成分とするテレフォト型広角レンズの光学設計だと言うのですッ!(驚)

確かに上左図の光学系構成図を見れば一目瞭然で、典型的なテッサー型の直後に絞りユニットを配置し、そこからかなり離れた位置に「凹メニスカスレンズ」を1枚配置して、テレフォト型に仕上げたという非常にユニーク、且つ簡素なシステムです。

・・これが大きなヒントになりましたッ!

この参照案件では典型的なテッサー型に設計した結果、テレフォト型に仕向ける第4群後玉が絞りユニットから離れてしまいました(汗)・・それ故、レンズ部の沈胴/収納機構が長くなり適切ではないと、コンパクトフィルムカメラ「GR1」の特許出願申請書内では記述していますから、そこから見えてくるのは「テッサー型の基本成分たる3群4枚の全てが、絞りユニットの前衛配置にセットされていることが先ず最初の問題/課題になってくる」と理解できます(汗)

こうやって2つ揃った特許出願申請書の内容を捉え擦り合わせていくことで、基本成分を探り、且つこの光学設計の本質を捉えていきたいと思うのです。

結局、発明時点、つまり特許出願申請書が申請された時点では、その時の発明に対して何を目的にしていたのかで、前提条件も環境も発明の内容すら変わってきますから、それは詰まる処「光学設計とは、何を切り捨て、何を活かすのか、その選択の連続しかない世界」と言う話に成らざるを得ません(泣)

その意味で、例え自分で発明した案件でも、既知になってしまえば次の発明案件の時点では「新たな課題が必ず現れる」ことを意味します(汗)

それは、例え「非球面レンズ (aspherical)」が一般化しようとも、両手ではとても数え切れないくらいの様々な諸収差補正が、100%達成できない道理であることを明示しており「円形の光学硝子レンズを活用した光の制御」である以上、光学設計を続けていくサイクルの中で、もがいていくことを意味するのです(怖)

従って円形の光学硝子レンズを使っている限り「光の記録」にはこれから先も常に残る課題を追い続ける宿命だけが残され、いつまで経っても100%の収差補正は実現できない世界なのだと明言できます(涙)

それ故、例えば「Albrecht Wilhelm Tronnier (アルブレヒト・ヴィルヘルム・トロニエ)」氏のように、淡々と黙々とあたかも目の前に積み上げられている事務処理をこなすが如く、次から次へと収差補正に『計算魔』として明け暮れる日々を受け入れてしまった天才も居ますし、その一方で「Ludwig Jakob Bertele (ルートヴィッヒ・ヤコブ・ベルテレ)」氏のように、その宿命の呪縛から逃れられないことを知りつつも、一歩たりとも引かずに自分の人生を賭して果敢に挑み続けた天才も居たのです(涙)

・・これが光学設計者の辿る道なのですッ(涙)

今ドキのデジタルなレンズでさえ、純粋に「人の瞳で認知できる可視光域の範疇でしか、収差を撲滅したと語れない」ことを表し、相変わらず残存収差補正の課題が残る闘いの中に、今現在も立ちつくしていることを知るべきなのです(怖)

・・あぁ〜ッ! と言う、声にならない声の叫び声が聞こえてきます(怖)

一番分かり易い例を挙げるなら、往年のハッブル宇宙望遠鏡が引退し、次世代としてジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡にバトンタッチしたのと同じ話であり、さらに深宇宙の解明へと希望を託していますが、それすら「現時点での光の記録技術の証」でしかないのです(汗)

その意味で言うなら「光学硝子レンズに頼らない光の記録方式」つまり「認知できる全波長をそのまま記録する方式」が実現できれば、それが招聘するのは「次なる時代には、光学硝子レンズを実装したレンズが消えている」ことを意味し「全金属製の平面レンズ」と言う、それこそまるで撮像素子基板が、保護ガラスも付けずにそのまま外気に触れて露出しているかのようなイメージの受像機構が開発されている時代が来ると思うのです。

この時「オールドレンズの定義」は根底からヒックリ返り「ガラスに頼っている時代のレンズ」総てを指して「クラシックレンズ」と総称されている時代が到来するでしょう(笑)

それはちょうど18世紀中盤辺りの「鯨油を使って街灯に頼っていた時代」が「LED光照明」に変わった現代との比較に、まるでそのまま当てはめられるのではないでしょうか(笑)

「全金属板の波長レンズ/平面レンズ」は既にPanasonicが開発済みなので、おそらく後50年もすれば「ガラスに頼っていては、いずれ曇るのにねぇ〜」と笑って話している時代が来るのです!(祈)・・その時、アナタのお手元のオールドレンズは「ウン百倍」もする超高価なクラシックレンズに、育成されているかも知れませんョ???(笑)

・・スマホの裏面側にレンズは存在せず、裏面の全てが平面レンズになっている時代です(汗)

もしもそうなれば、スマホの裏面側の表層面側は純粋な波長受像板であるものの、その直下の層では受像した波長を自動的に操作/制御して「さらに緻密化させてしまうマクロ機能」も、それこそ今ドキの「裏面照射型の如く」備え、その2つの波長の合成として描画を視認できるとすれば、それは「人の瞳が認知できる波長を超えた画像の世界」を表すと考えられませんか???(笑)

それは可視光域を既に超越した世界の話であり、赤外線域すら感知できる自分の瞳の能力増大に誘引される世界を意味します(驚)・・まるでコウモリのような話です(笑)

きっとその頃にはHUD (ヘッドアップディスプレイ) の開発が進んで、眼鏡の如くゴーグルを装着するだけで「短波長域〜長波長域全てを擬似的に人の瞳に集約認知させる視認制御が適う」時代が来ると思うのです(笑)

今ドキの技術で人の瞳の感受性との関係性を挙げるなら、まさにカメラボディ側のシステムで行っている「ピーキング制御」と言う、コントラスト差を活用したピント面のピーク/山の検出を着色して明示する機能は、まさに擬似的に操作して/制御して人の瞳に認知させていると・・言えませんか???(笑)

そんな技術革新はまだまだ先の話だと言うかも知れませんが、それを言うなら「物理的に縦波である音源を遠方でも拾える技術=高指向性マイク」など、既に誰でも今は買える時代です(笑)

もっと言うなら「本来物理的に拡散していく横波である光を直進させてしまったフレネルレンズ=灯台の灯り」ですら、既に当たり前の概念です (フレネルレンズの概念を応用した、透明な樹脂板を使った簡素な拡大鏡などが、日常品として100均で買える時代です)(笑)

・・音は縦波であり、光は横波なのが、物理の世界ですッ! 知ってましたか???(笑)

全ての事柄に対して該当する話ではありますが、重要なのは「視る角度を違える」概念を常日頃持ち続けることこそが、真の技術革新への近道のように、当方は考えるのです(汗)

及ばすながら(恥)、当方が今行っている『DOH』も、まさにその視る角度を違えた整備を意味し、単にバラしてグリースを入れ替えて組み立てるだけではない、真にそのオールドレンズに対する今だけの「本来在るべき姿」を体現させる目的を、地でヤッているにすぎないのです(汗)

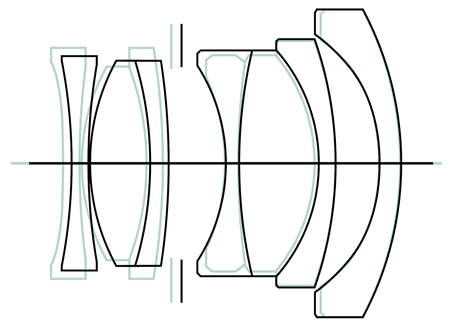

↑話を戻して、上に挙げた光学系構成図は、一番最初に掲示したRICOHのWEBサイトに掲載されていた光学系構成図を、当方の手によりトレースした光学系構成図です。当然ながら今回扱ったモデルの実装光学系を示す光学系構成図とも言えますが、理由があって実測できていません (後のオーバーホール工程の中で写真で、その理由は確認できます)(汗)

↑話を戻して、上に挙げた光学系構成図は、一番最初に掲示したRICOHのWEBサイトに掲載されていた光学系構成図を、当方の手によりトレースした光学系構成図です。当然ながら今回扱ったモデルの実装光学系を示す光学系構成図とも言えますが、理由があって実測できていません (後のオーバーホール工程の中で写真で、その理由は確認できます)(汗)

すると先ず基本成分について明確にすると、前述のフィルムカメラ「GR1」を示す特許出願申請書に明記されていた「参照既存案件」の特許出願申請書から手繰って、 色付部分の光学系構成2枚目〜5枚目までが「変形3群4枚テッサー型光学系」を表していると考えています。

本来典型的な3群4枚テッサー型光学系を指すなら上の図の❷と❸は分離していて互いに単独で配置されるのが筋です。

ところが特許出願申請書内の記述で「テレフォト型を採用した広角レンズ:対角画角72°以上」と明記されていた為、テッサー型の前玉と第2群両凹レンズをダブレット化させてしまったと指摘すればご理解頂けるでしょうか(汗)

これは「テレフォト型」との指摘が大きな要因であり、全体の光路長を「とにかく短く仕上げたかった」ことがどの解説にもみてとれ、特にバックフォーカスまで意識していたことから明確に「描写性能まで狙っている以上、屈折率を最大限に採ってくる光学設計しか残されていない」と考えたのです(汗)

要は光学系第1群前玉を、本格的なasphericalに研削するほどに全厚を薄く仕上げたかったことが第一義だったことの根拠に挙げられますが、次に第2群で構成2枚目と3枚目の、本来テッサー型の前群になるであろう成分すら、ダブレット化によって入射光の光路を強制的に屈折させてしまい、本来の発散能力としてまとめ上げて前群を仕上げたのだと考えたのです(汗)

結果、後群側は単にテッサー型の色消し効果のみを利用するべく、基本的な2枚貼り合わせレンズを挿入しつつも、そこで初めて「収光能力の発揮」としてテレフォト型の要素を❻と❼にもたせてきたと言う斬新、且つ積極的な光学設計がみてとれるのです(汗)

このような光学設計に対してNikonのモデル銘を挙げて説明しているサイトもありますが、どうしてそうやって何かにつけてNikonの光学設計だけを最優先化したがるのか、甚だ卑しい考え方にみえてしまい、もっとRICOHの光学設計陣「川村 篤」氏の特許出願申請書内で記述してきた内容そのものを、「ちゃんと吟味して尊重すべき」だと・・当方は強く、本当に強く思いますね!

とかくオールドレンズの基準になるような描写性能としての定義は「Planar (プラナー)」だけをあてがう人物や勢力が居て、甚だ卑しいですが、それにも増して、国産レンズと言えばNikonの先見性や光学設計史を必ず引き合いに出して、その優位性をあてがうヤツまで多く・・マジッでイヤになります。そういう人間に限って、光学設計者の意図を汲み取ろうとする努力すら蔑ろにして、自分のWEBで囃し立てまくるから頭にきます!!!(怒)

・・それで前述のような基本成分の捉え方に到達しました(汗)

従ってこのモデルの光学系第1群前玉 色付部分の両凹レンズこそが「レトロフォーカス型たる要素」と考えられ、一般的なレトロフォーカス型光学系での「凹メニスカスレンズ+凸系レンズ」と言う、バックフォーカスを稼ぐ目的と役目の要素を持たせていると考えられますが、実はこのレトロフォーカス型を体現させる為の要素は、今回のモデルに限っては「第1群前玉と後群の別の群とに分散させて完成させている」と加えて説明できるのです。

すると前玉が1枚しか配置されていない根拠が 色付の光学系構成6枚目 (❻) と7枚目 (❼) の2つの凹メニスカスレンズの存在です・・これによってレトロフォーカス型とテレフォト型の2つの要素を「同時に!」完成させてしまったと当方は捉えました(汗)・・同時に!・・です。

これこそが前玉1枚だけでレトロフォーカス型の要素を一部を担っていると受け取った根拠であり、且つ❻と❼の存在も忘れてはイケマセン・・だからテレフォト型なのです(汗)

そして、当然ながら特許出願申請書に執拗に記載されていた「非球面レンズ」を示す要素が上の図の赤色ラインの部分であり、asphericalなのですが、実は「真に非球面レンズとして研削してきたのは第1群前玉だけ」と指摘できます (そのように特許出願申請書内記述で記載してあるから)(驚)

何故なら、前に挙げてきた2つの特許出願申請書の両方に「後玉の裏面側/対物側には樹脂材精製成分を接着して非球面レンズとする」と記載されていたからです(驚)

・・こんな技術が顕在することを、今回の探索で初めて知りましたッ!(驚)

それで試しに2つの特許出願申請書の掲載図面を自分の手でトレースしてみて、本当に光学系第4群構成7枚目の裏面側 (つまり絞りユニット側方向の面) が「非球面レンズなのかをチェックした」ところ、本当に非球面であることを確認できました (前玉の露出面側は見ただけで非球面レンズなのが一目瞭然なので調査していません)。

おそらく「球面レンズに樹脂レンズを接着して非球面レンズ化させている」と考えられ、実はRICOHの様々な特許出願申請書を今回漁ってみたところ、凡そ1980年代後半辺りからやたらと「樹脂製レンズ」の精製に関する特許出願申請書が頻発してきて、さらにその勢いは1990年代に入ると、今度は「非球面樹脂製レンズ」が多数出てきたのです(驚)

・・それで納得できました!(汗)

非球面レンズ化は、鉱物資料を使って蒸着コーティング層として蒸着させることで精製させることは不可能なので (非球面に任意の位置だけ厚み調整できないから)「樹脂製レンズ」として非球面化を狙い、且つ「接着」させることでそれを実現させてしまったと言うワケです(驚)

実際それら樹脂製非球面レンズの精製手法を示す特許出願申請書を漁ってみると、意外にもプレッシング方式で加圧により成形させていく手法が多いことを知りました・・その技術をこのモデルにも活用しているのです。

これは実際に「物体側の面に薄い樹脂層PLを形成され、樹脂層PLの表面を非球面形状としてハイブリッドレンズとすることでできる。樹脂層成分はレンズユニットの内部に組み付けられ、その物体側面はユニット内にあって使用者の手が直接に触れることがない。ハイブリッドレンズにおける樹脂層の表面は傷つきやすいが、物体側に樹脂層を形成すれば、物理力による樹脂層の損傷を友好に防止できる」との記述がちゃんとあるのです(驚)

・・もの凄い発想です。

そして以下特許出願申請書内の記述として、ここまでの説明の根拠が露わになっていきます(汗)

「樹脂製非球面レンズのコバ端側は外周に近づくにつれて発散作用の強くなる非球面とし・・・・途中略・・・・この発明の小型の広角レンズは、屈折力の配置として、高性能を実現し易い負・正・正・負の対称型を採用している。しかしレンズ形状も対称型にしたのでは、前述のD/f (全厚のこと) を小さくすることが困難である。そこでこの発明においては第1レンズ (前玉のこと) のパワーを負にすることは (両凹レンズのこと) レンズ系全長のコンパクト化には不利であるが、この発明では第4レンズ (後玉のこと) 成分に強い負の屈折力を分担させることにより部分的にはテレフォト系とし、全長短縮を実現させている。さらに入射瞳 (絞りユニットのこと) を物体側へ移動させ、前玉径が大きくなること無く周辺光量を確保することができる」と記載しています。

・・とんでもなくたくさんの事柄が記されていましたね!(驚)

つまり後玉の凹メニスカスレンズの裏面側に非球面を樹脂製で精製した理由は「外周付近での発散力を強化した」と明言している点で、asphericalの必要性が理解できます・・つまりこれは光学硝子レンズの硝材としての屈折率だけに頼っていては、光学設計が完遂できなかったことを意味しています(驚)

その足りない要素に「どうしても樹脂製での非球面レンズ化が必須だった」との非常に辛い心境を吐露しているように受け取れました(涙)

さらに対称型にレンズ形状まで固執しなかった理由として「光学系前後群でのパワー配分」に工夫を与えることで解決できたことを明記しており、絞りユニットに位置を前玉側方向にズラしたことで解決したことまで述べていました(汗)

従ってテレフォト型に仕向けた根拠は「とにかく全厚を薄く仕上げなければイケナイ」との至上命令だったことが伝わってくるのです(怖)

もちろんそれはそもそも出発点であったコンパクトなフィルムカメラ「GR1」の時の延長線上でしかありませんが、何よりも同じようにバックフォーカスに余裕があるマウント規格である「L39」からも、まるで自ら同じ苦境に落とし込んでいる話にしかなりません(笑)

・・まぁ〜、今回のモデルの出発点がその短いバックフォーカスだったので当然な成り行きです(汗)

結果、後玉のおかげでテレフォト型が体現でき、且つ前玉径/大口径化に頼らずに「ほぼGR1の時の前玉径を維持したまま」で4つの群をまとめられたと言う、本当にとんでもない発想です!(驚)

そしてその経緯がちゃんと述べられていて「条件を満たすために第1レンズ成分 (前玉のこと) と第4レンズ成分 (後玉のこと) のパワー比を規定する」と前提を示し、それに対して諸条件をイジッた場合「像面湾曲補正の困難性」や「非点収差補正の難しさ」そして「歪曲収差による糸巻形状が過大になる」或いはそもそもレンズ収納時/沈胴時の機構部の複雑化を招く、もっと言えば基本的に光学硝子レンズの研削すら難易度が高くなると指摘している点など、光学設計要素が大きく影響していることに苦難を示しつつも、実はそれらの最も効果的な改善手法として「光学系前後群でのパワー配分を主体的に操作していく」と言う、意外にも具体的な何かではなくて「前後群のパワーに頼る」と言う手法があるのだと学ぶことができました(汗)

もちろんこれは全厚が薄い今回のモデルの光学設計に特異な話ではありますが、そういう着想があることにオドロキを感じ得たと言うか「やっぱり光学系の前後群のパワー配分が光学設計にとって重要だった」点に、当方が今までこのブログで執拗に何度も何度もこだわっていた「光学系前後群のパワー配分を無視した考察には納得できない」との言い分を、まるで補強されたような思いで嬉しかったりしたのです(涙)

良い例はいもつ述べていますが「3群4枚テッサー型光学系=3群4枚エルマー型光学系」と等号で結んでしまうネット上での解説に「当方は強い違和感を覚える」と述べてきた持論のことを指しています(汗)

何故なら「3群4枚テッサー型光学系」と「3群4枚エルマー型光学系」とは、その絞り羽根を境界として捉える (何故なら、入射瞳/絞りユニットが可変制御だから) 光学系前後群でのパワー配分に於いて、全く別モノなので同一視することができないと言う当方の考え方が根底にあるからです・・絞りユニットの位置の変化に従い、光学系は全体だけで捉えようとせず、必ず前後群の別として認識するべきなのです、それが「前後群のパワー配置」なのです。

そしてさらに有益な情報として「第3群を3枚貼り合わせレンズ化させることでフレア対策を講じている」との下りも特許出願申請書内記述で発見でき(汗)、また光学系第1群前玉の露出面側に位置する非球面レンズについて「外周に近づくほど発散作用が強まる非球面により、第2群の2枚貼り合わせレンズの絞りユニット側面で発生する像面湾曲とコマ収差補正に貢献する」とも記述されており、なるほどなと感心したのです!(驚)

結果的にこのコンパクトフィルムカメラ「GR1」発明時の実装光学系を示す特許出願申請書では、諸々の収差補正を完遂させつつも命題であった「全厚を薄くする/口径比を大きくしない/周辺光量も確保する」と言う、まさに今回のモデルにも相通ずるメリットを弾き出し、それ故流用されたとの憶測が強くなったのです。

最終的に特許出願申請書の中の実施例から採用されたのは「GR1」も今回のモデルでも同一の光学設計であり「実施例1」だったことは否めません(汗)

そこから導き出した (特許出願申請書内掲示の実施例仕様諸元値により) 最新の光学硝子レンズカタログからの硝材確定が、上に挙げたトレース図の❶ 〜 ❼になります。

❶ SF2 (重フリントガラス):屈折率=1.647690nd、アッベ数=33.73vd

❷ LaF04 (ランタンフリントガラス):屈折率=1.757000nd、アッベ数=47.86vd

❸ SF8 (重フリントガラス):屈折率=1.688930nd、アッベ数=31.16vd

❹ FK5 (フッ素クラウンガラス):屈折率=1.487490nd、アッベ数=70.31vd

❺ LaSFn8 (ランタン重フリントガラス):屈折率=1.83500nd、アッベ数=42.7vd

❻ SF13 (重フリントガラス):屈折率=1.740770nd、アッベ数=27.74vd

❼ F5 (フリントガラス):屈折率=1.603420nd、アッベ数=38.03vd

・・こんな感じの硝材になりました。

ここでも今までに見なかったくらいなオドロキの事実が発見でき、何と「光学系の多くの群にフリントガラスを配置してきた」と言う点で特異的な光学設計なのが一目瞭然です(汗)・・ここまで徹底的にフリントガラスを使って設計しても良いのだと、改めて感心した次第です(汗)

その中で2つの珍しい要素が介在しており、1つ目が❹の「FK5 (フッ素クラウンガラス)」であり、この光学設計の中で唯一の「色消し効果を主体的に狙ってきた低分散ガラス」の配置です・・この意味で捉えるなら、まさにテッサー型光学系が執っていた色消し効果の流れを汲んでいることすら明白になります(汗)

そして一番素晴らしいのは「❺ LaSFn8 (ランタン重フリントガラス)」と言う硝子材にイットリウム (Y) やニオブ (Nb) などを配合してきた高屈折率、且つ低分散能力の強い新種ガラスの採用であり、屈折率:1.83500ndと言う、高屈折率を成し遂げさせる、要はここで一気に強制的に入射光を曲げまくっていることが露わになりました(笑)

従って色消しした後にグイッと入射光を曲げつつもも実は3枚目の❻と、最後の後玉❼の2つで「aspherical含め、収光能力でまとめ上げた」と言う本当に素晴らしい光学設計概念だったことが掴めたのです (集光ではありません)!(涙)

・・感動モノですッ!!!(涙)

※フリントガラスをブルー色文字で表記し、クラウンガラスを赤色文字で表しています。

◉ 集光

光を (1点に) 集める物理的現象を指し、虫眼鏡の原理に同じ

◉ 収光

光を集める内容の全般を含み、且つ光学設計の中でどのように光を制御していくかに係る作業を指す

ここまでの探索で、今一度RICOHのフィルムカメラやコンパクトデジカメたる「GRシリーズ」の素晴らしさを垣間見たような気持ちになり、手元にあるRICOH製「GXR」が急遽出演し、今夜の晩酌のお供になってくれています(笑)

・・ッて、LMマウントのA12レンズユニットを装着しているだけなので、光学設計は関係ありませんがッ(汗)

↑ちなみに上の光学系構成図は、いずれも当方の手によって特許出願申請書やRICOHのWEBサイトの掲載図面からトレースした光学系構成図です。最後に右端では、㊧と㊥を重ね合わせて違いが分かるようにしています (薄いグリーンの光学系構成図が、GR1の特許出願申請書内に掲示されていた図面)。

多少今回のモデルの各群の口径が大きくなっているのが分かりますが、実は「光学系第4群の後玉だけは、口径がまるで同一だった」ことから、それを明示させる目的で、第4群を重ね合わせの基準にして倍率計算しています (㊨だけ拡大表示できます)。

・・拡大して見てみれば、後玉がピタリと合致しているのが明白です (ウソではありません)(笑)

従ってネット上で語られている「GR1の光学系をそのまま転用してL39に仕上げた」との表現、或いは解説は適合しないのが一目瞭然です(汗)

今回のモデル発売に際し、光学設計を再設計していると当方は捉えています・・それはそうです! フランジバックもバックフォーカスも変わっているのですから、再設計しないままに済むワケがありません(笑)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

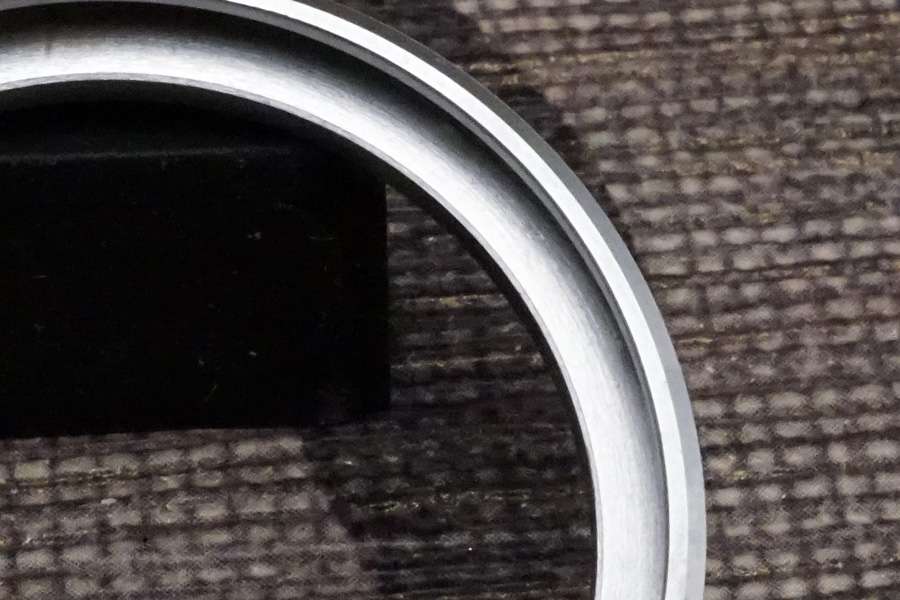

もう一つ今回の個体を扱った際にこのブログで明示しておかなければイケナイ要素があります(汗)・・それは「マゼンタ被り」ですッ!(涙)

実は届いた個体を一番最初、当初バラす前時点の実写確認で「SONY製α7II」と「RICOH製GXR」の2つのミラーレス一眼で実写確認しました (いつもやっている作業です)。

するとα7IIでは気にならなかったのに「GXR」で撮影したら「右側面縦方向に凡そ1cm弱前後でマゼンタ被りしている (ライブビュー撮影なので液晶の右端縦方向に1cm弱の意味合い)」現象に遭遇しました(汗)

「マゼンタ被り」なので、リアルな現実には液晶での (撮影した実写も) 右端が、薄くパープル色に変色していることを表しています(汗)・・このような現象を指して巷では「マゼンタ被り」と呼びます。

それで慌ててネット上での実写を探ってみました。するとありましたね・・「LEICA LENSES for normal people」・・のサイトに載っていましたッ!

このサイトの2枚目の掲載実写で「海の浜辺を撮影した実写」を観ると、明らかに右端縦方向に「マゼンタ被り」が視認でき、まるで当方が実写した時のGXRの写りと、その右端からの幅まで同一なのですッ!(驚)

このサイトでの実例では、フィルムカメラやPanasonicのミラーレス一眼カメラ「DC-S1」では現れていた四隅の明確な周辺減光が、Leicaの「M10」では余り目立たないとの変化が起きています。

然しその一方で前者では現れていなかった「マゼンタ被り」が「M10」で顕れているワケで、ライカボディで出現している時点で「オールドレンズ側の問題か???」との推定に進みます(汗)

つまりフィルムカメラは当然ながら、Panasonicの「DC-S1」もLeicaの「M10」も、共にローパスフィルターレスモデルなのです(汗)

さらに当方が所有するSONY「α7II」もRICOH「GXR」も、やはりローパスフィルタレスなのです!

こうなると、周辺減光が変化したり「マゼンタ被り」の表出の違いなど、装着先ボディの違いで描写に変化が現れるのは「決してカメラボディ側のシステムの性能、ひいては設定の違い」だけで済まされない・・と判定を下しました(汗)

何故なら、周辺減光の量、或いは「マゼンタ被り」の位置は、それらカメラボディ側設定で一意の位置に集約しないからです (カラーチャート操作して任意の設定に自ら変更しない限り顕れない)。

・・他にも居るんだッ! と唖然としましたね(汗)

flickr.comでは同一人物がとんでもない実写枚数を連続的にアップし続けているので、この「マゼンタ被り」は一つも確認できませんでした(汗)

但し、実際はカラー写真でも周辺減光まで含めて「マゼンタ被り」が相殺されてしまっている写り具合も当然あると推測できるので、一概に無いとは言い切れません(汗)・・或いはもっと言うなら「白黒写真」では周辺減光の要素としてカラー成分が割り振りされる為、そもそも減光部分に「マゼンタ被り」が含まれている懸念も高くなります (何故なら、マゼンタなので多少濃いめのグレー方向に振り分けられるから)(汗)

最初、まだ特許出願申請書を調べる前だったので、てっきりGXRが壊れたのかと思い、何しろ清水の舞台から飛び降りた10万円以上のシステムなので(涙)、修理する気持ちすら湧きませんッ!(涙)

気を取り直して、とにかく特許出願申請書を探ろうと考え、光学系について調べたところ「樹脂製asphericalの採用」を知って、もしかしたらその樹脂製部分の問題かも知れないと考えました (気持ち的にだいぶ助けられた)(汗)

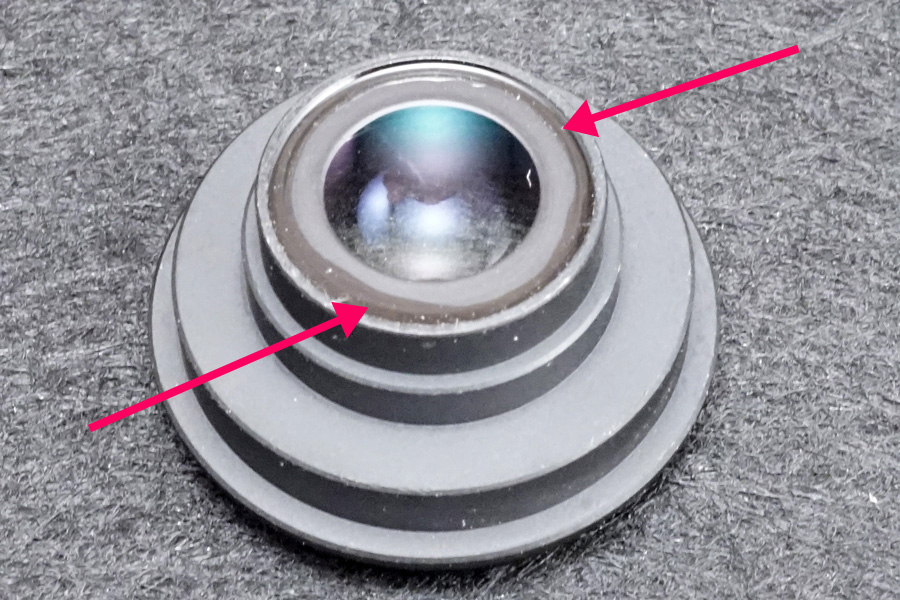

そこでとにかく完全解体に進みました。そうしたら何と何と「光学系前群がまるごと樹脂製格納筒にモールド一体成型されていた」事実を知りました!(汗)

・・樹脂は樹脂でも、何と格納筒が樹脂製だったのですッ!(笑)

製品の製産自体が1997年ですから、いくら樹脂材を使った格納筒にモールド一体成型されていようとも、その精度の担保能力は相当高く技術革新が進んでいます。それ故、特に心配する必要はないのですが、実はここに「隠れた確認しなければイケナイ要素」があるのです(汗)

・・それはその樹脂製格納筒をどうやって固定しているのか???

ですッ。バラしてみると鏡筒は金属製なのですが、そこに樹脂製の光学系前群格納筒が「ネジ込み式で格納されていた」のが分かりましたッ!(驚)

・・「ネジ込み式」ですッ!!!(驚)

どうしてオドロキなのかと言うと、多くの場合で樹脂製のネジ山は微細ネジに加工できませんから (いえ加工できるのですが、ネジ込み時の適正なトルクを超えてしまうと、あっという間に摩耗してネジとしてすぐに機能しなくなるから)、凡そ太めのネジ山数が少ない列で造られていることがほとんどなのです(汗)

実際今回のモデルもネジ山数が少なく大ぶりのネジ山なのですが、問題なのは「いったいどこまで硬締めすれば良いのか???」が分からない点です(怖)

樹脂材のネジ山なので、ムリに強く締め付けることができてしまいます (もちろん限界を超えるとどんなに大ぶりのネジ山でも、やはり削れて摩耗する)(怖)

試しにカニメレンチを使い外す方向に回そうとすると「完璧に固まっていて回らない!」と言う状況です(汗)

・・これですぐにピ~ンと来ましたッ!(笑)

そうなのですッ! 過去メンテナンス時の整備者が、必要以上に硬締めしてしまい、適正な格納位置を超えて深く落ち込みすぎて (格納しすぎて) しまったのです(涙)

そのようにすぐに勘づきましたね・・(笑) ダテに14年間も、3,515本ものオールドレンズをバラしているワケではありませんッ!(笑)

こう言う部分に「原理原則」を知らない整備者の落とし穴が隠されています(汗)

ネジ山を目にすると「何でもかんでも最後まで硬締めしなければ気が済まない、バカな整備者のこと」です!(笑)

様々なネジ種別の使い方や締め付け手法にコツがちゃんとあるのに、お構いなしに硬締めしまくるアホなヤツが必ず居るのです(笑)

詰まる処、今回のモデルの全ての因果は「この樹脂製モールド一体成型の光学系前群格納筒を、キッチキチに硬締めしてしまったのがイケナイ」と言うワケで・・その仮説は、ちゃんとオーバーホール工程の中で実地検証で試しつつ「マゼンタ被り」の解消に繋げきったのが、今回の当方によるオーバーホール/修理のクライマックスだったりしましたね!(笑)

・・必ず有言実行で、全ての瑕疵内容を追求し、改善方向に仕向けます (当たり前ですが)!(笑)

↑今回の個体から取り出した光学系前後群です。光学系前群を赤色文字で表し、後群側をブルー色文字で表記しています。グリーン色の矢印が指し示している方向は前玉の露出面側方向を意味します。

↑今回の個体から取り出した光学系前後群です。光学系前群を赤色文字で表し、後群側をブルー色文字で表記しています。グリーン色の矢印が指し示している方向は前玉の露出面側方向を意味します。

ご覧のように光学系前群 (㊧) が全て樹脂製格納筒にモールド一体成型されているのが分かります。また後群側 (㊨) は金属製格納筒ですが、肝心な後玉の光学系第4群は抜き出すことができませんでした (一応途中のコバ端限界までは浮き上がるので、もしかしたら過去メンテナンス時に取り出してコバ端赤色しているのかも知れませんが、抜き取れません)。

↑ヒックリ返して裏側を写真上方向に向けて撮影しています。従ってグリーン色の矢印が反転します。

↑ヒックリ返して裏側を写真上方向に向けて撮影しています。従ってグリーン色の矢印が反転します。

すると光学系前群 (㊧) の樹脂製格納筒がネジ込み式なのが分かると共に、僅か5列しかネジ山数がなく、大まかな谷山の設計なのが分かります。

もちろん当時から例えば鏡筒も樹脂製で用意されているオールドレンズが多数造られていましたが、やはりそれらもヘリコイドオス側のネジ山数は大幅に減じられています。冒頭解説のとおり、微細なネジ山で成型してしまうと、必要以上のトルクでネジ込んでしまった時にネジ山の破壊を招くからです(怖)

しかしここでポイントになったのが「いったいどこまでネジ込めば適正な光路長を担保できるのか???」です(汗)

↑さらにチェックすると、上の写真のように光学系後群側の第3群3枚貼り合わせレンズも、赤色矢印で指し示すように金属製の格納筒に接着されているのが分かりました(汗)

↑さらにチェックすると、上の写真のように光学系後群側の第3群3枚貼り合わせレンズも、赤色矢印で指し示すように金属製の格納筒に接着されているのが分かりました(汗)

このことからもしも取り外せたのだとすれば、前述のとおり後玉だけが過去メンテナンス時に抜き出せていた可能性は捨てきれませんが、今回は外れませんでした(汗)

それよりも、特許出願申請書の記述から「この後玉は外さないほうが良い (人の手に触れないと明記してあったから)」と受け取り、ムリに引き抜かずにそのまま今回は格納しています。

いずれにしても、冒頭で説明した「マゼンタ被り」の原因を推定する必要に迫られました・・(汗)

すると特許出願申請書の記述内容を知った為、少なくとも「収光能力を発揮しているのは後群側だけ」なのが間違いない為、且つ先の色付光学系構成図の中で❹が色消し効果、次の❺で屈折率の高さを活かして極端に入射光をコントロールしているとなれば「ほぼ間違いなく前群格納筒のネジ込み量だけで、入射光の (特に周辺域の) 分散性が大きく変化する」との仮説に到達し、オーバーホール工程の中でそれを試した次第です。

そもそも一般的にピント面の周辺、或いはピーク/山の前後動時にパープルフリンジが出現するのは「長波長側の透過光の結像位置が像面方向にズレている」と考えられる為、それを引き戻してあげれば軸上色収差は消えると考えられます (もちろんその反対の短波長側のブル~フリンジの場合もある為、そのときは引き伸ばす必要が起きるが)。

但し今回の現象は「マゼンタ被り」であり、それは厳密に言えば「円半径の右側方向にズレている」としか考えようがなく、それは例えば当方で実写チェックしたGXRのライブビュー液晶画面の、㊨上と㊨下の両端で弧を描いて薄くなっていく途中・・と受け取れば、それは「三日月型に右端側にマゼンタ被りしている」とも考えられるので、そう受け取るなら「光学系前群のネジ込み量の微調整で、マゼンタ被りは消失する/消える (つまり前後方向でのズレが解消する)」との考察に到達したのです(汗)

但しリアルな現実には撮像素子面で入射光の結像時に反転させている為、光学系内の透過光の状況は「左側の円半径で起きている波長ズレ」と考えられる為、光学系前群の樹脂製格納筒のネジ込みで「微調整できる範囲は円半径までなるも、実際はネジ込み過ぎているなら戻し回転方向 (つまり反時計方向回り) の円半径」との具体的な微調整範囲まで判明してくるワケです(笑)

・・微調整範囲は「半周ずつ戻して試せば描写に必ず変化が起きる」と判明!(汗)

このように「観察と考察」と「原理原則」に則り、且つ今回は特許出願申請書の事前調査と言う事前情報を得ていたことで「オーバーホール工程時の微調整に大きなヒントを得て、活路を見出だせた!」と言う恩恵に授かったと言えるのです(涙)

・・如何ですか??? こういう理論的微調整って、いったいどれだけの整備者がヤッているのでしょうか???(笑)

実際、オーバーホール/修理が完了し仕上がった今回の個体は「過去メンテナンス時の整備者が、前群格納筒を回せないくらいに硬締めしてしまった=詰まる処、必要以上に格納しすぎた」結果、長波長側の透過光にズレが生じ、特に (おそらく) 後玉の裏面側樹脂製asphericalの外周部分の膨らみ (非球面レンズたる仕上がり) の処理能力外に至ってしまった (光学系前群の格納位置が深すぎた結果、入射光の分散に狂いが現れてしまった) のが「マゼンタ被り」の因果だと判定を下しました。

結果、現状「マゼンタ被り」は消えて、且つ適正位置での光学系前群格納に戻った為、実はピント面の鋭さ感まで増している始末で(汗)、いったい過去メンテナンス時の整備者の所為とは何だったのか「???」しか残らないところです(汗)

・・こういうのがリアルな現実なのですッ!(怖)

如何にも煽っているような話しぶりになってしまいましたが(汗)、実は何一つ高尚な技術スキルが必要な話ではなく、むしろ当方が今回ヤッたことは「事前情報として特許出願申請書を漁った」くらいしかなく(恥)、詰まる処、誰でもできることの中からヒントを得ただけの話でしたかありません(恥)

その意味で、今読んでいらっしゃる皆様も買いかぶって履き違えないよう、どうか切にお願い申し上げます・・当方の技術スキルは相当低いレベルなので、一般的なオーバーホール/修理ご依頼は、是非ともプロのカメラ店様や修理専門会社様宛てにご依頼下さいませ (当方は不適切です)。

・・当方が相手にできる方々は、極々少数の一握りの限られた方々だけなのです(祈)

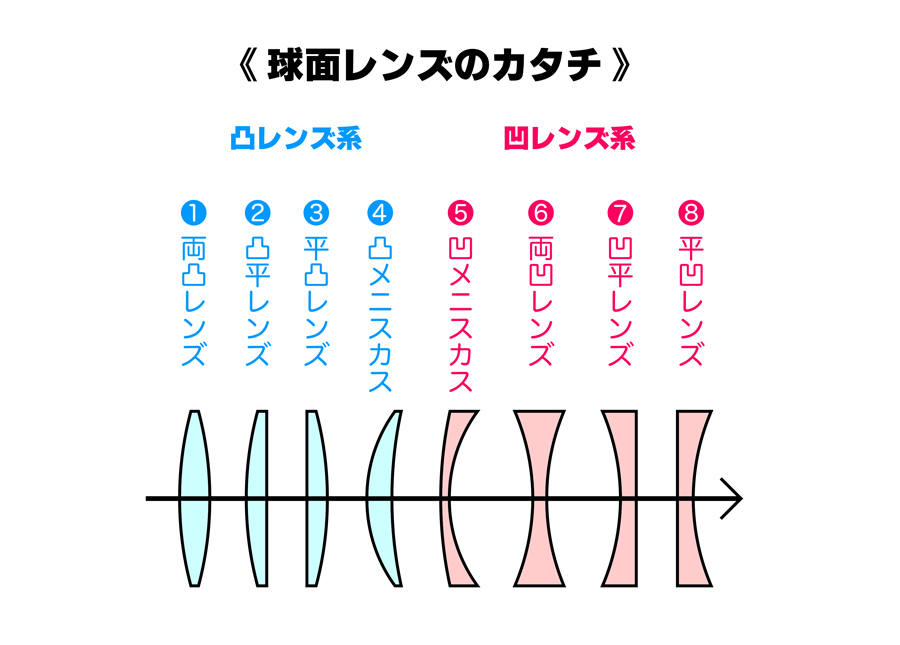

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学硝子レンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

↑上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学硝子レンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学硝子レンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

一般的に「L39マウント規格」と言えば距離計連動ヘリコイドがある為、多くの場合でダブルヘリコイド方式の製品設計です。

レンジファインダーカメラのマウント部内部の上部に備わる転輪と接触して、鏡筒の繰り出し量をレンジファインダーカメラ側に伝達させる目的と役目の「距離計連動ヘリコイド」のオスメスの一対と、その一方で鏡筒を繰り出したり収納する距離環と連動したヘリコイドシステム (やはりオスメス) の一対と、その2つのダブルヘリコイド方式を採ることが多いのが「L39マウント規格品」でのパターンです。

ダブルヘリコイドシステムなので、鏡胴内部に2組のヘリコイドオスメスを内蔵している話になりますが、普通はそれら2組は互いに独立していて単独です。

その中で例えばLeica製モデルの場合、2組のヘリコイドシステムのうちの1つに「空転ヘリコイド」を使っていて、一方のヘリコイドシステムのオスかメスのどちらかを担っています。

ところが今回のモデルは「空転ヘリコイド」を使わずに、さらに一歩進んだ工夫を凝らし「距離計連動ヘリコイド」に距離環と連動するヘリコイドシステム側のメス側の役目を兼任させてしまいました(汗)

その結果がダブルヘリコイドシステムを採っていながら、筐体サイズがコンパクト化できていると言う製品設計なのです。

製品戦略として課題を完遂できたのは良いことですが、その結果組み立て工程に際して「微調整の手順」とそもそもの組み立て手順との整合性を図る必要が起きてしまいました(汗)

つまり単にバラして逆手順で組み立てると、各部位の微調整が適正ではなくなっていくのです(汗)

その意味で、このモデルはの整備は少々難度が高いレベルの範疇に入ります(汗)

さらにもう一つ整備者が気づかなければイケナイ要素があるのですが、それを過去メンテナンス時の整備者は全く無視していました(汗)

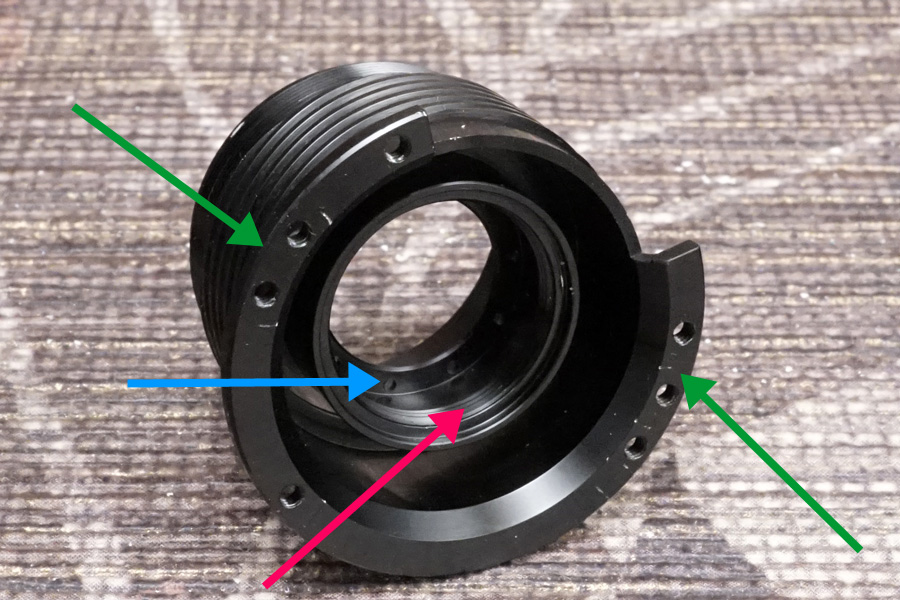

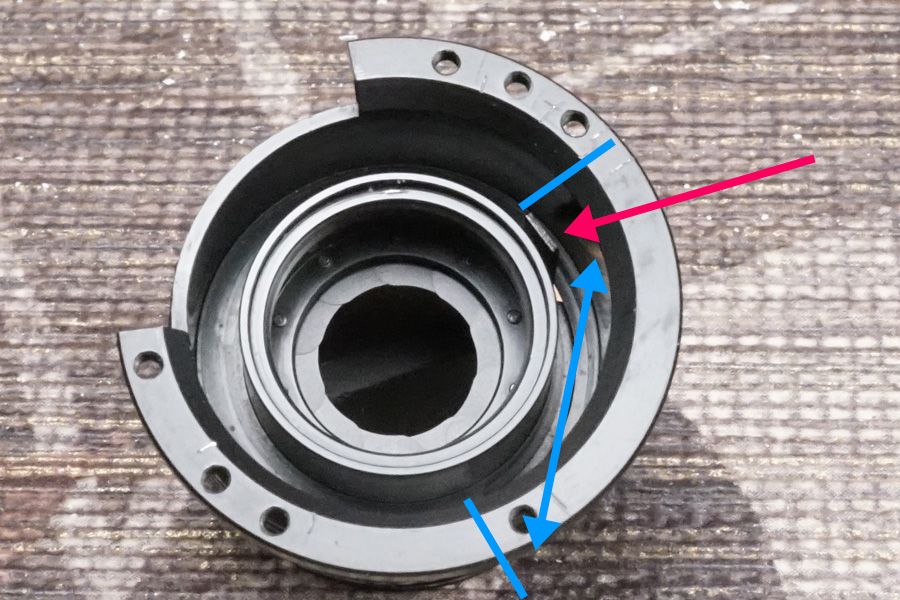

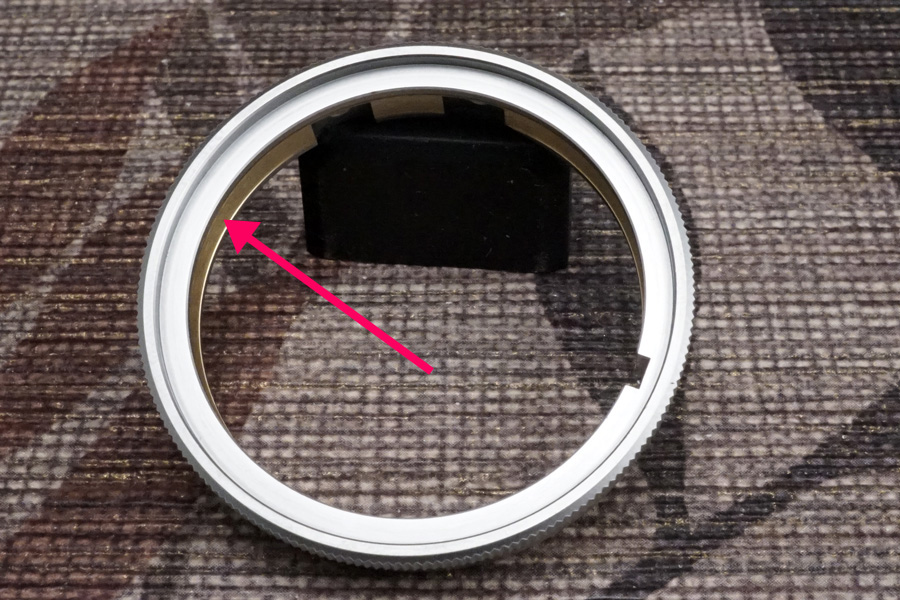

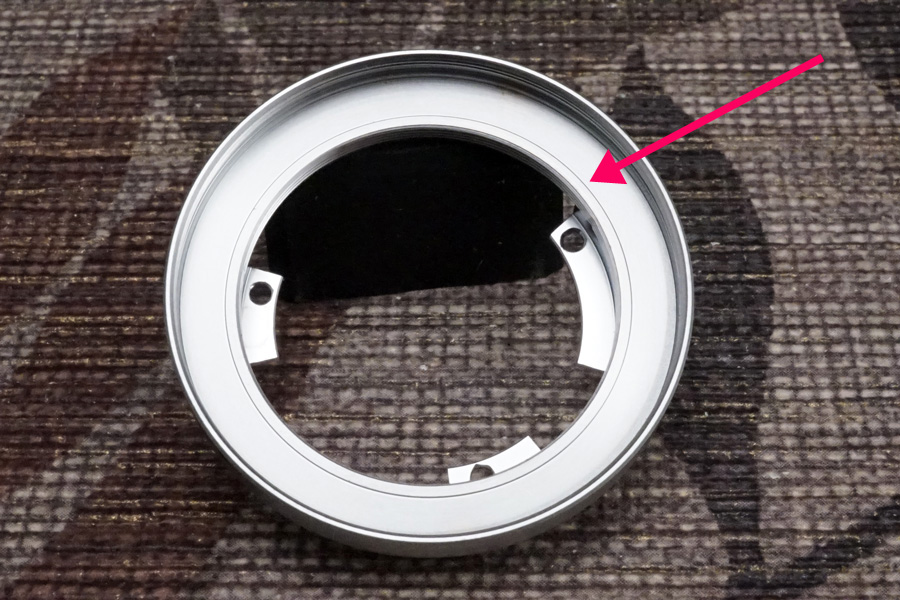

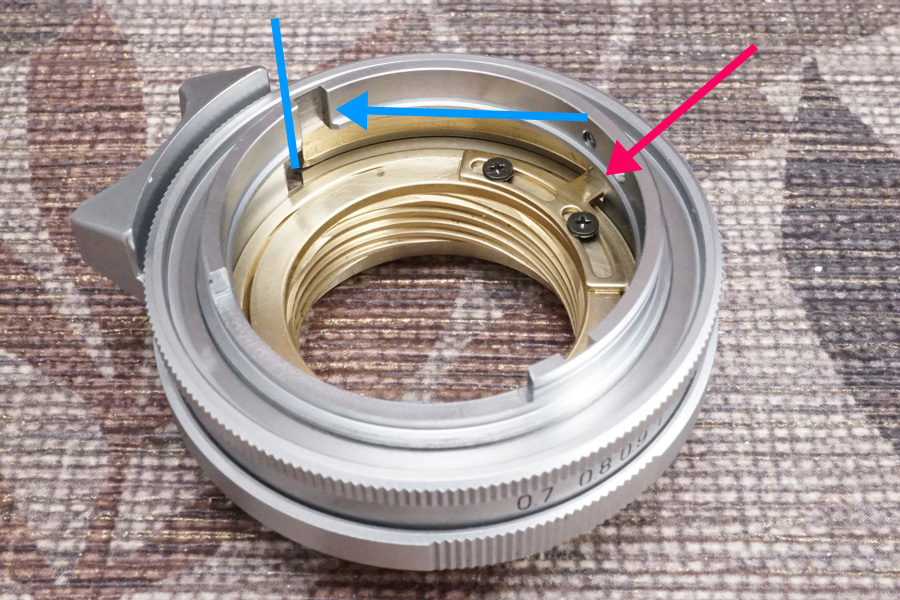

↑その結果が上の写真です。上の写真はバラし始めた時に撮影した「絞り環 (㊧)/距離環 (㊥)/基台 (㊨)」です。

↑その結果が上の写真です。上の写真はバラし始めた時に撮影した「絞り環 (㊧)/距離環 (㊥)/基台 (㊨)」です。

ご覧のように「白色系グリース」が塗られているのですが、このグリースは「非石けん系グリース」であり、この個体が凡そ10年前の入手ながら、上の写真のように全く溶解が進んでしません。

それはそれで良いと思いますし、実際このようなグリースをちゃんと使っているパターンは相当珍しい (少ない) のですが、如何せんこの製品の全ての部位にこの同じグリースを使いまくってしまったのが、そもそもの間違いです(汗)

いえ、もっと言うなら、多くの場合でオールドレンズの内部に使うグリースの種類を、1種類だけで全て済ませているパターンばかりなのです(汗)

逆に言うなら、部位別にちゃんとグリースを変更している整備は、まず見ることがありません(笑)・・当方は部位別と言うよりも「金属材の仕上げ方に従ってグリースや潤滑油の選択を変更している」ので、結果として部位別に変わっていることがあります。

今回のモデルがとても良い例なので、その点を解説していきたいと思います。

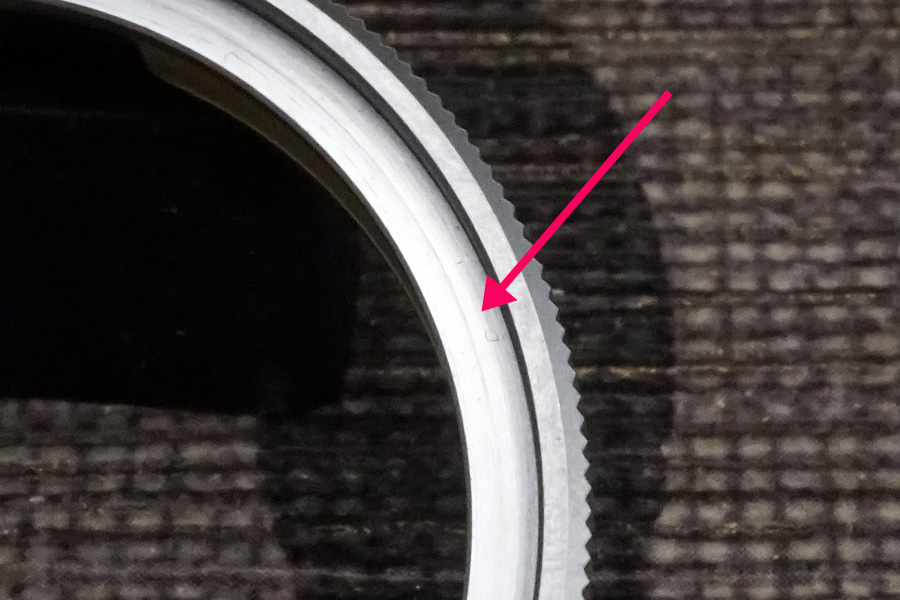

↑やはり当初バラし始めている途中経過を撮影しています。塗布されているグリースは同じ種類の「非石けん系グリース」であり、同様に溶解が進んでいません。

↑やはり当初バラし始めている途中経過を撮影しています。塗布されているグリースは同じ種類の「非石けん系グリース」であり、同様に溶解が進んでいません。

❶ 鏡筒、兼ヘリコイドオス側 (アルミ合金材)

❷ 距離計連動ヘリコイドのメス側 (黄銅材)

❸ 距離計連動ヘリコイドのオス側、兼ヘリコイドのメス側 (黄銅材)

・・と言う並び順です。

前のほうで述べた「工夫してヘリコイドの一部を兼任させた」と言う話が上の写真❸のことです。距離計連動ヘリコイドなので、レンジファインダーカメラのマウント部内部の転輪に接触して、鏡筒の繰り出し量 (つまり距離) を伝達する役目のヘリコイドです。

その内側にヘリコイドメス側の条ネジ山を研削してしまったワケで、❶ 鏡筒の外周に備わるヘリコイドオス側の条ネジ山がこの内側にネジ込まれます。

すると鏡筒の繰り出し量と距離計連動ヘリコイドの繰り出し量の「比率」が一致しない限り狂ってしまう話になります(汗)・・「比率」なので、実際の繰り出し量は互いに実寸で違うのは道理ですが、実はいくら比率でも「鏡筒の繰り出し量は、距離環の回転量に連携している」のが一般的な製品設計上の流れですから、詰まる処「レンジファインダーカメラ側のファインダー二重像と実距離との一致に、鏡筒の繰り出し量が合致する必要に迫られる」ことから、製品設計面では非常に難度が高くなります(汗)

つまり2組のヘリコイドシステムの条ネジ山の勾配に工夫を行って、距離環の回転駆動範囲と鏡筒の繰り出し量との「比率」に、整合性をもたせた製品設計だということが分かります。

するとここで問題になるのが「距離環の回転駆動域の微調整で整合性を執るべき」なのか、或いは「鏡筒の繰り出し量で整合性を狙うべき」なのかの選択になるのです・・当然ながら、それいずれかで距離計連動ヘリコイドの繰り出し量との整合性も、3つ目の要素として合致しているのは必然的な話です。

つまり「距離環を回したから距離計連動ヘリコイドが繰り出している」のか「距離環を回したから鏡筒が繰り出しているのか (この時、距離計連動ヘリコイド側は連携して繰り出しているにすぎない立場)」と言う問題の話をしています(汗)

要は「距離環の回転駆動域=鏡筒の繰り出し/収納量=距離計連動ヘリコイドの繰り出し/収納量」と言う三つ巴での整合性が必須だと言う話なのですが、この3つのうちのどれが中心的な立場でチカラの伝達が起きているのか、それを知らなければ厳密な微調整ができないと言っているのです(汗)

・・重要なのは微調整時の精度の問題ですが、そこに影響するのはチカラの伝達です。

ちなみにブルー色の矢印で指し示している箇所箇所は、距離計連動ヘリコイドの「カメラ側転輪との接触箇所」なのですが「反射防止黒色塗料」で着色されていました(汗)・・溶剤で簡単に溶けたので、現状は全剥がししています。

・・要は「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」の一環と受け取れます(笑)

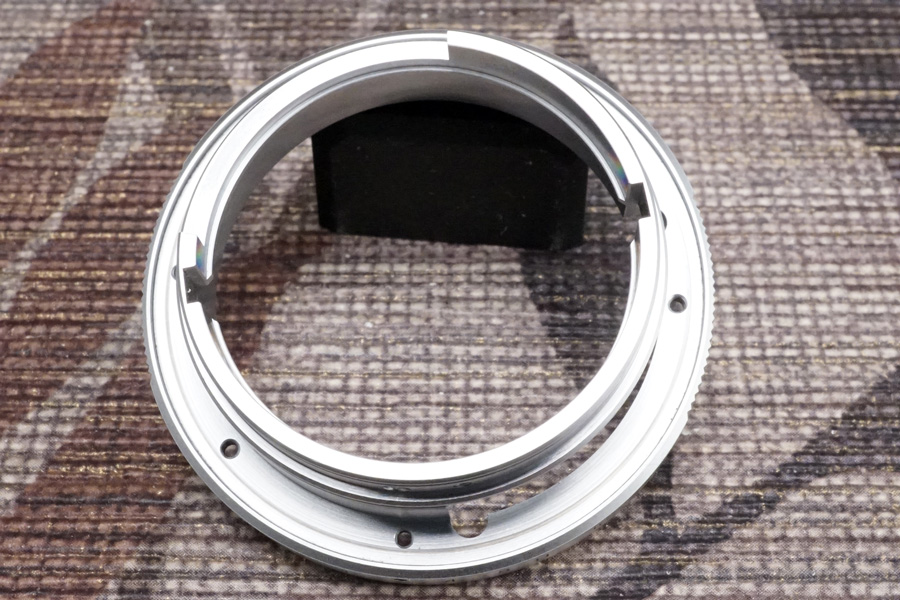

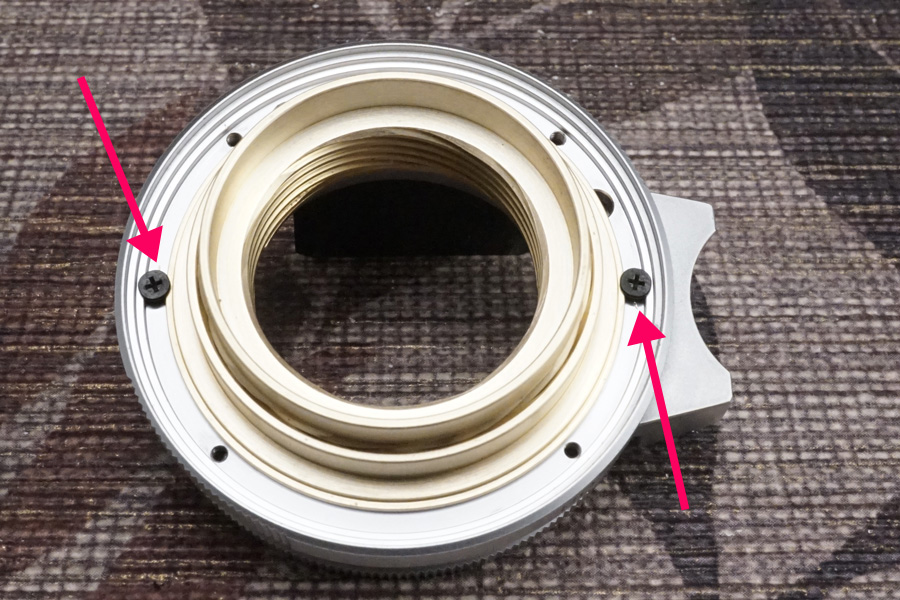

↑ここからは当方の手による『磨き研磨』が終わった各構成パーツを使いながら、オーバーホール工程を進めていきます。絞りユニットや光学系前後群が格納される鏡筒 (ヘリコイドオス側) です。

↑ここからは当方の手による『磨き研磨』が終わった各構成パーツを使いながら、オーバーホール工程を進めていきます。絞りユニットや光学系前後群が格納される鏡筒 (ヘリコイドオス側) です。

すると赤色矢印で指し示している箇所に光学系前群の樹脂製格納筒がネジ込まれる際のネシ山が用意されているのが分かります。

またブルー色の矢印で指し示している箇所に10個用意されている穴は「絞り羽根の位置決めキー用の穴」であり、ここに絞り羽根が刺さります。

さらにグリーン色の矢印で指し示している箇所のネジ穴は「直進キー」と言うパーツを締め付け固定する為に用意されているネジ穴で、両サイドに用意されています。

◉ 直進キー

距離環を回す「回転するチカラ」を鏡筒が前後動する「直進するチカラ」に変換する役目

◉ 直進キーガイド

直進キーが直進動でスライドして移動するガイド/溝であり鏡筒の繰り出し量をカバーする

↑同じ鏡筒をヒックリ返して後玉側方向から覗き込んで撮影していますが、絞り羽根の「位置決めキーが刺さる穴が10個空いている」のが分かるものの、実は絞り羽根はこちら側から (後玉側方向から) セットする製品設計です。

↑同じ鏡筒をヒックリ返して後玉側方向から覗き込んで撮影していますが、絞り羽根の「位置決めキーが刺さる穴が10個空いている」のが分かるものの、実は絞り羽根はこちら側から (後玉側方向から) セットする製品設計です。

ところが絞り羽根が10枚あるものの、この「位置決めキー用の穴」に1枚ずつ順番に差し込んでいく際に「内壁に1段分段差がある箇所で干渉してくる」結果、10枚のうち最後の3枚を差し込む時に、必ずその前に差し込んであった絞り羽根が浮いて外れてしまいます(泣)

従って7枚まで差し込んでは、ヒックリ返してバラけさせてもう一度ヤリ直すことを、1時間以上続けた次第です(笑)・・これは絞り羽根の「位置決めキーがとても長い」ことが大きく影響しています。

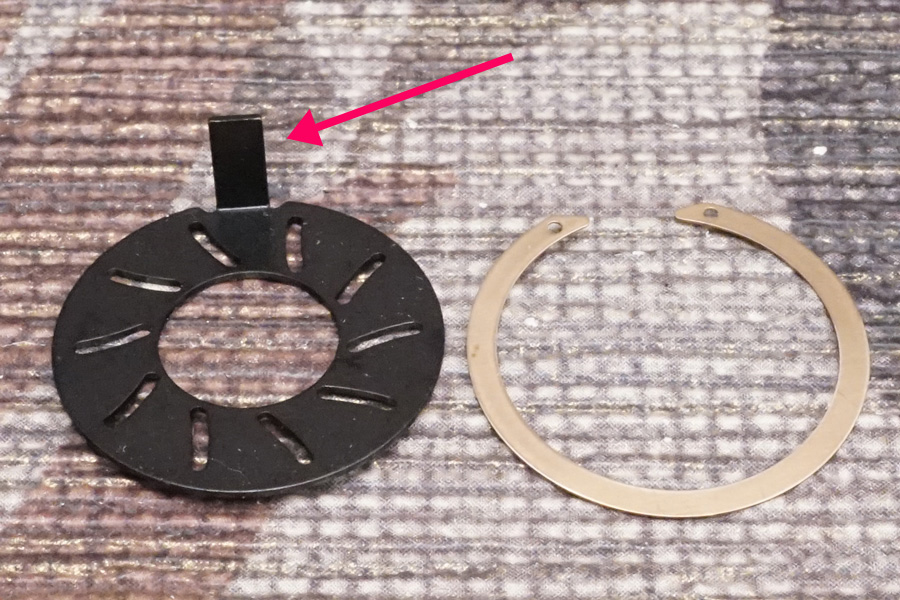

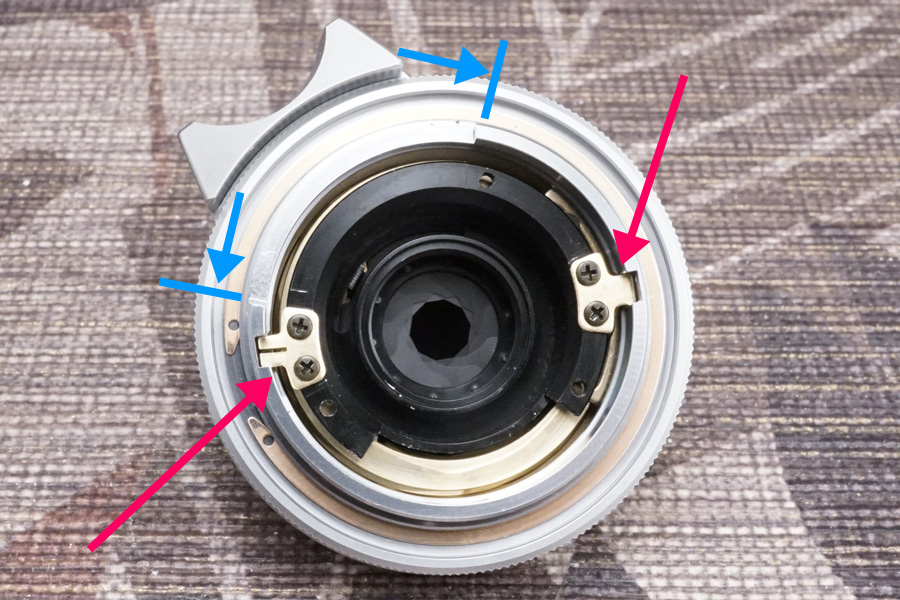

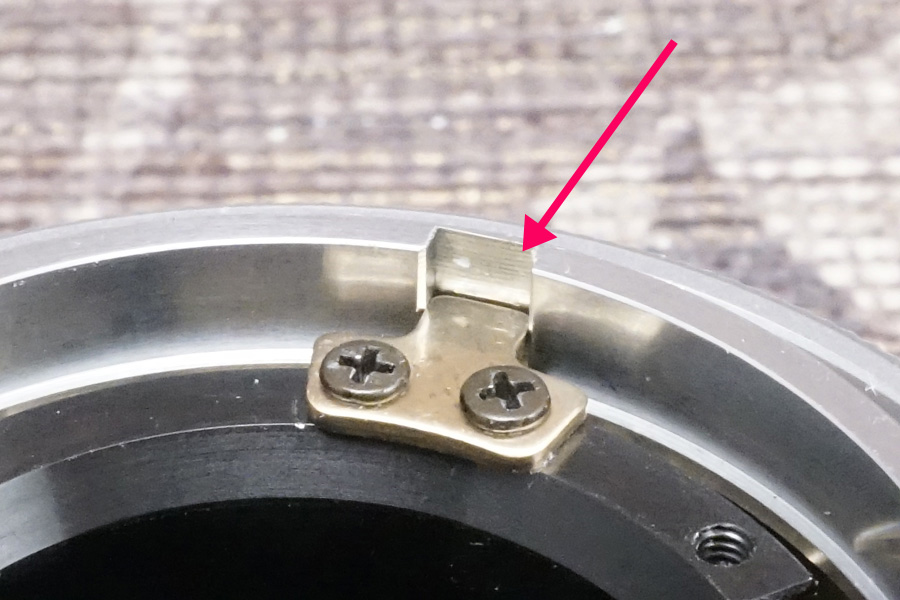

↑上の写真は「開閉環 (㊧)」と「C型留め具 (㊨)」です。赤色矢印が指し示している位置には「開閉アーム」が垂直に立ち上がりますが、これが絞り環と連携することで設定絞り値に従い「この開閉環が回る」仕組みです。

↑上の写真は「開閉環 (㊧)」と「C型留め具 (㊨)」です。赤色矢印が指し示している位置には「開閉アーム」が垂直に立ち上がりますが、これが絞り環と連携することで設定絞り値に従い「この開閉環が回る」仕組みです。

そしてこのモデルでのポイントであり、且つ過去メンテナンス時の整備者が全く以て見落としていた事実があります。

それは右横に並ぶ「C型留め具 (㊨)」の使い方です。このC型留め具の使い方は、単に挟んでパチンとハメ込んでしまえばそれだけで終わるのですが、実は「表裏面が在る」ことを、とても多くの整備者が無視したまま使っています(笑)

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

↑10枚の絞り羽根を組み付け終わりました (凡そ1時間半かかって組み付けが終わりました)(汗)・・上の写真は前玉側方向から見た角度の撮影です。

↑10枚の絞り羽根を組み付け終わりました (凡そ1時間半かかって組み付けが終わりました)(汗)・・上の写真は前玉側方向から見た角度の撮影です。

↑後玉側方向から覗き込むと、こんな感じで「C型留め具」がセットされます。

↑後玉側方向から覗き込むと、こんな感じで「C型留め具」がセットされます。

従って「C型留め具」の表裏面をミスると、絞り羽根開閉動作時の抵抗/負荷/摩擦が増えたりしますから、例えば絞り環操作時の抵抗/負荷/摩擦にまで影響してしまい、クリック感に違和感を覚えたりする因果になっていきますし、もっと言えば「絞り羽根の開閉角度が将来的に狂っていく原因にもなる」為、意外にも重要なパーツだったりするのです(汗)

・・そのようにちゃんと認知している整備者は、非常に少ないですが(笑)

昔に金属加工会社の社長さんを取材した時に、この質問をしたところ「貴方はどちらが表だと思いますか」と逆質され答えたところ、それをちゃんと認識できている整備者は少ないですね・・と言われたので、きっとそうなのだと思います (もちろん答えを知っているが、ここでは開示しません)(笑)

「観察と考察」と「原理原則」に則って「本来在るべき姿」に組み上げ、仕上げていくと言うことは、そういうことを表しています(汗)

↑完成した鏡筒を前玉側方向から覗き込んで撮影しています。すると赤色矢印で指し示している箇所に「開閉アーム」が垂直状に切りたち見えています。

↑完成した鏡筒を前玉側方向から覗き込んで撮影しています。すると赤色矢印で指し示している箇所に「開閉アーム」が垂直状に切りたち見えています。

さらにブルー色の矢印とラインで囲っている範囲を「開閉アーム」が行ったり来たりしますから、絞り環操作で駆動する範囲と言う話になりますが、必ずしも端から端まで必ず絞り環操作で到達するワケではありません。

詰まる処「開放f値の時にこの開閉アームが居るべき場所がある」と言うことを話しています(笑)・・整備者なら、そういうことがすぐにピ~ンと来なければダメだと言っているのです(笑)

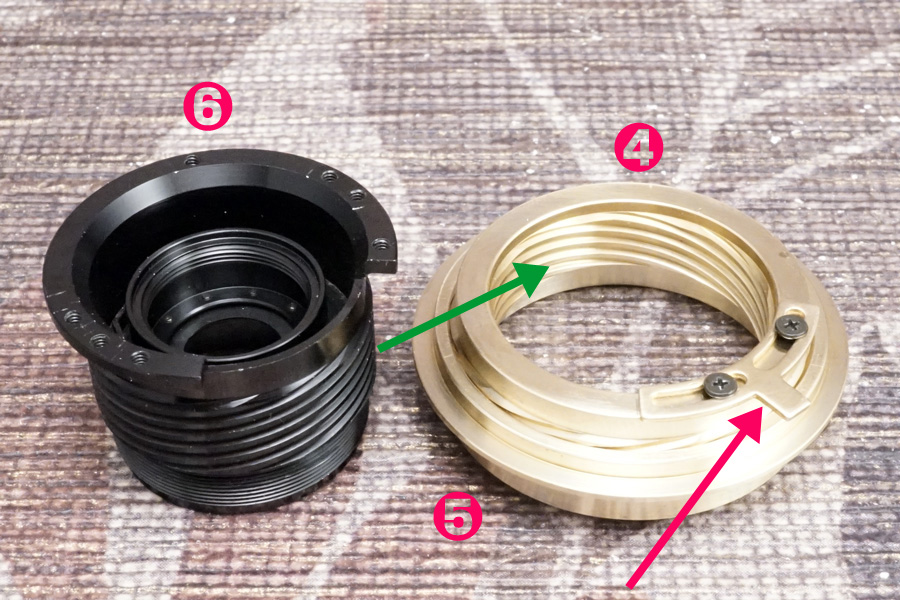

↑いよいよダブルヘリコイドシステムの組み上げ工程へと入ります。

↑いよいよダブルヘリコイドシステムの組み上げ工程へと入ります。

❶ 距離環 (黄銅製)

❷ 基台 (真鍮製/ブラス製)

❸ マウント (真鍮製/ブラス製)

❹ 距離計連動ヘリコイド (黄銅材)

❺ ヘリコイドメス側 (黄銅製)

❻ 鏡筒 (アルミ合金製)

・・こんな感じです。

↑❶ 距離環と❷ 基台を拡大撮影していますが、実は赤色矢印で指し示している箇所の研削は (製産時点の仕上がりは) 黄銅材の平滑研磨です。

↑❶ 距離環と❷ 基台を拡大撮影していますが、実は赤色矢印で指し示している箇所の研削は (製産時点の仕上がりは) 黄銅材の平滑研磨です。

その赤色矢印で指し示している箇所の面がダイレクトに接触する、右側の❷ 基台のブルー色の矢印で指し示している箇所は、平滑メッキ加工が施されています。

過去メンテナンス時の整備者は、この違いを全く無視してしまっています(汗)

もっと言うなら、このように互いに接触する金属面なのに「互いの仕上げ方をワザと故意に変えてある」点を、まるで無視してくる整備者が圧倒的に多いのがリアルな現実の世界です(汗)

金属材相手の仕事なのに・・どうして無視するのでしょうか???(汗)

ハッキリ言って、ちゃんと経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビをキレイに完全除去してあげれば (もちろん当方の手による『磨き研磨』の話でですが)、この2つのパーツの接触には「グリースが一切必要にならない」のです(笑)

実際今回のオーバーホール工程で組み込んで試しに回して平滑性をチェックしているから、そのように言い切れるのです(笑)・・決して何もヤラずに大袈裟に、誇張的に煽って述べているのではありません(笑)

組み込んでから、この距離環を指で弾けばクルクルと勢い良く回転するくらいに平滑性が復活しています(笑)

これは単にバラした直後に溶剤洗浄しただけで組み込んで、同じことをヤルとあっという間にカジリついてしまい、金属材を傷めます(怖)

従って、ここに塗布するヘリコイドグリースの意味合いは「顧客の嗜好に従ってトルクを与える (重くする) 目的と役目」と明言できるのです(笑)

そうしないと軽すぎて、却って違和感になりますし、そもそもこの個体をバラす前の時点でチェックした際「明らかに白色系グリースのツルツルした印象のトルク感」だったので、そもそもバラす前段階で「白色系グリース」を内部に使っていたのはモロバレしていました(笑)

・・「軽すぎて違和感」なのです(笑)

現状はもちろん決して重く感じるトルクではありませんが、人の指で掴んでピント合わせする操作時に「ちょうど良い、ピント合わせしている感をちゃんと感じ取れる、シッカリした重さのトルク感」と申し上げれば、伝わるでしょうか???(汗)

結果、ピント面のピーク/山の前後動の際には、掴んでいる指の腹に極々僅かなチカラを伝えるだけで、微妙な前後微動ができて、ピントのピーク/山をピタリと合わせられる「気持ち良さ」こそが、大切な1枚の写真撮影の印象をより深く重みを持たせてくれるのだと信じています。

顧客の嗜好に合わせて塗布するヘリコイドグリースの性質や種類を変更すると言うことは・・そういう話を言っているのです(笑)

いわゆる「見てくれの良さに執拗にこだわる整備」の話を言っているのではなく、もっと別次元の「撮影に没頭してしまっていた自分に、後から気づける」と言う側面を述べているのであって、その前提条件を与えているのがこのようなオーバーホール工程での工夫なのだと言っているのです。

従って当方では決してヘリコイドグリースは「軽い操作性にするだけの目的と役目だけで使っていない」と指摘でき、ケースバイケースで軽くしたり、重くしたり、中程度に仕上げたりとバラバラなのです(笑)・・当たり前です!(笑)

もちろん塗布するグリースの性質は、塗布する部位別にも考慮します・・これも当たり前です(笑)

❶ フィルター枠 (真鍮製/ブラス製)

❷ 絞り環 (真鍮製/ブラス製)

❸ 距離環 (真鍮製/ブラス製)

・・です。実はこれらのパーツにもメッキ加工や仕上げ方の違いがあるのですが、やはりそれを無視したまま組み上げています(汗)

↑例えば上の写真の基台ですが、直上から撮影しています。この回りに距離環が入って回転します。

↑例えば上の写真の基台ですが、直上から撮影しています。この回りに距離環が入って回転します。

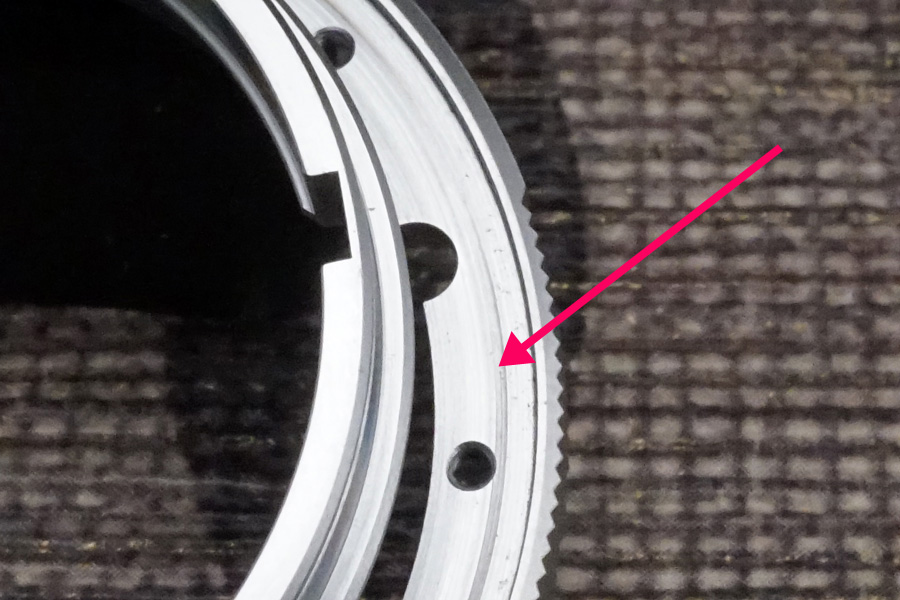

↑その距離環がハマって回転する場所をさらに拡大撮影しました。赤色矢印で指し示している箇所に「非常に浅い溝が刻まれている」ことに気づいている整備者が、先ず以てほとんど居ません(笑)

↑その距離環がハマって回転する場所をさらに拡大撮影しました。赤色矢印で指し示している箇所に「非常に浅い溝が刻まれている」ことに気づいている整備者が、先ず以てほとんど居ません(笑)

互いに接触する内壁部分は、互いに仕上げ方が異なるのに、さらにこのような浅い溝を用意しているのです・・どうしてなのでしょうか???(笑)

もっと言うなら、このような浅い溝が備わっているのに、どうしてグリースを塗布しないまま素のままに入れ込んで指で勢い良く回してクルクルと回ることが確認できるのでしょうか、どうしてそんなことをヤッてしまっても良いのでしょうか???(笑)

こういう事柄が「金属相手」なのだと言っている現れなのです(笑)

↑今度は距離環を撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所は、前に話したとおり黄銅材の平滑研磨で仕上げています。

↑今度は距離環を撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所は、前に話したとおり黄銅材の平滑研磨で仕上げています。

↑さらに今度は距離環側の接触箇所を拡大撮影しました。同じように赤色矢印で指し示している箇所に何やら微細な段差が備わります(笑)

↑さらに今度は距離環側の接触箇所を拡大撮影しました。同じように赤色矢印で指し示している箇所に何やら微細な段差が備わります(笑)

↑今度は絞り環を撮影しました。すると接触面になるであろう箇所には、何も工夫が施されておらず、ただただ平坦なだけです。

↑今度は絞り環を撮影しました。すると接触面になるであろう箇所には、何も工夫が施されておらず、ただただ平坦なだけです。

↑一つ前の絞り環の真上に被さるフィルター枠の接触面側を撮影しましたが、やはり平坦で何もありません(汗)

↑一つ前の絞り環の真上に被さるフィルター枠の接触面側を撮影しましたが、やはり平坦で何もありません(汗)

もちろんこれらの面には「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」が施されています。

↑フィルター枠をヒックリ返して前玉が入る方向、つまりはこの上からレンズ銘板がネジ込まれる方向です。すると赤色矢印で指し示している箇所に1段分の段差が備わるのが分かります(汗)

↑フィルター枠をヒックリ返して前玉が入る方向、つまりはこの上からレンズ銘板がネジ込まれる方向です。すると赤色矢印で指し示している箇所に1段分の段差が備わるのが分かります(汗)

ここまでいろいろ見てきたそれぞれの環/リング/輪っかの接触面をチェックしてきましたが、いずれの環/リング/輪っかも互いに接触するハズなのに、それぞれがまるで異なる仕上がりで設計されている事実に遭遇します。

オールドレンズを組み上げると言うのは、こういう事柄についても明確に確認を行い、これらのいったいどの箇所に「グリースが必要なのか」そしてそのグリースの粘性は、種類は、性質はと考え判定を下していくことで「適材適所で最も適切なグリースが塗布されていく」のが・・本当の整備なのではないでしょうか???(笑)

・・当方はものすごくそのように思いますね!(笑)

従って、実際に今回の個体もそれぞれの部位別でグリースを違えて塗布しているので、仕上がればとても素晴らしい操作性として仕上がっているのは・・当たり前なのです!(笑)

ちなみに、絞り環にはグリースを塗布していません・・もちろん当初バラし直後は、冒頭の写真のとおり、絞り環にも「非石けん系グリース」が塗られていました(笑)

しかし現状は、グリースなしで組み上がっていますから、その結果何が違うのかと言えば「このモデルの絞り環のクリック感には、板バネの反発力を使っている」からこその、クンックンッと言う板バネ特有の反発によるクリック感を再現させているのです (ちょっと微妙なクリック感ですが、違いが分かる人には分かります)(笑)

そもそもこのモデルの筐体外装のメッキ加工はシルバー色ですが「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」てあり、且つその中でもさらに微細な仕上げを敢えて行っていると言う、こだわりの仕上げ加工なのです・・非常に滑らかに仕上げ加工しています(驚)

それに反して、前述のような距離環の接触面での違い (平滑研磨加工と平滑メッキ加工の違い) 或いは絞り環の接触箇所で「互いに平坦で何も工夫がなされていない=グリース塗布の必要性が無い=それが分かったので実際にグリースを塗らなかった=板バネの感触が再現できた」こういう「観察と考察」と「原理原則」に照らし合わせた工程の把握を・・述べているのです(笑)

それを何でもかんでも接触する箇所、駆動箇所だからとグリースを、しかも同一のグリースを塗りまくる整備が、はたして本当の整備だと言い切れるのでしょうか???(笑)

もしもそう言い切るのなら「ではどうして、グリースを塗る対象と判定を下した金属材の加工に違いが在るのか???」との矛盾を説明してほしいのです(汗)

製造メーカーは、ワザワザコストを掛けて、工程数をちゃんと組み込んで、それでそのような仕上げ方に研削してきているのです。

RICOHは、どうしてそんな非常に細かい部分にこだわって研削工程を変更してきたのでしょうか???

・・「プロの整備者」の方、答えてください!!!(笑)

常日頃、そんなことに気を配っていないので答えられないのでしょう(笑)・・それが単にバラした時の逆手順でしか組み立てられない整備者の真の姿です!(笑)

・・当方ではそういう整備者を指して「低俗な整備者」と蔑んで呼んでいます!(笑)

↑❺ ヘリコイドメス側に❹ 距離計連動ヘリコイドを、無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で8箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑❺ ヘリコイドメス側に❹ 距離計連動ヘリコイドを、無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で8箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

そして❻ 鏡筒をグリーン色の矢印で指し示している箇所のヘリコイドメス側にネジ込みます。

ちなみに赤色矢印で指し示している箇所のパーツが「連携キー」と言う、距離計連動ヘリコイドの繰り出し/収納と距離環の回転移動との整合性を司る非常に重要な目的と役目のパーツです。

従ってご覧のように「微調整幅のマチ幅を相当な長さで持っている」ワケで、ここの微調整で、例えばレンジファインダーカメラのファインダーで見た時の二重像の合致に合わせて、ちゃんとピントが合っているのかが決まるのです(汗)

当然ながら、こんなパーツが飛び出ているのであれは、❹の距離計連動ヘリコイドを格納していくと、最後は「連携キーが当たって詰まって停止してしまう」話になりますが、実はその時同時に❻の鏡筒も収納しているワケで、この赤色矢印で指し示している箇所の「連携キー」が「水平移動しながらの回転運動」なのに対し、❻の鏡筒は、ひたすらに直進動しかしていないのです(笑)

詰まる処、距離環が「∞〜0.7」の間を動くだけの話なので、たいした距離の回転ではありませんが、❻の鏡筒を相応に上下動させていることになるのです。

・・それら、三つ巴で合致させていく微調整を指して述べているのです(笑)

↑マウント側方向から撮影していますが (まだマウント部をセットしていない) 赤色矢印で指し示している箇所の締付ネジ2本だけで固定すると言う、意外にも簡素な固定手法です(汗)

↑マウント側方向から撮影していますが (まだマウント部をセットしていない) 赤色矢印で指し示している箇所の締付ネジ2本だけで固定すると言う、意外にも簡素な固定手法です(汗)

実はこの箇所の微調整も「いったいこの円周の何処の位置で締め付け固定すれば、レンジファインダーカメラのファインダーの二重像が合致するのか」と言う話を申し上げています(汗)

逆に言うなら、ここの工程の締め付け固定位置如何によって、このモデルの正確なピント合わせが全て決定していきます。

↑基台に距離環を組み付けて、且つ距離計連動ヘリコイドも組み込んで、全て無限遠位置の整合性も合致させた状態を撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所に「連携キー」が居て、ブルー色の矢印で囲っている範囲で水平移動しますが、それが距離環の駆動域と言う製品設計です。

↑基台に距離環を組み付けて、且つ距離計連動ヘリコイドも組み込んで、全て無限遠位置の整合性も合致させた状態を撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所に「連携キー」が居て、ブルー色の矢印で囲っている範囲で水平移動しますが、それが距離環の駆動域と言う製品設計です。

つまりカツンと突き当て停止して「∞」刻印になっている時、ちゃんと距離計連動ヘリコイドもその位置で停止しているから、ファインダーの二重像が合致していると言う仕組みですから、単にどの位置で停止していても良い話にはなりませんね(笑)

・・だから高難度のモデルだと言っているのです!(汗)

↑鏡筒を組み込んでから前玉側方向から直上で撮影しています。すると両サイドに「直進キー」が締め付け固定されていますが (赤色矢印)、このパーツにはマチ幅が無く微調整箇所ではないことが分かります。

↑鏡筒を組み込んでから前玉側方向から直上で撮影しています。すると両サイドに「直進キー」が締め付け固定されていますが (赤色矢印)、このパーツにはマチ幅が無く微調整箇所ではないことが分かります。

またブルー色の矢印で囲っている範囲が絞り環の駆動域を表しています。

↑「直進キー」が刺さる先の「直進キーガイド」を赤色矢印で指し示していますが、実は当初バラした直後に、この「直進キーガイド」の溝部分にも「非石けん系グリース」が塗られていた為、それを根拠にして「過去メンテナンス時に一度整備されている個体」との判定に至りました(汗)

↑「直進キー」が刺さる先の「直進キーガイド」を赤色矢印で指し示していますが、実は当初バラした直後に、この「直進キーガイド」の溝部分にも「非石けん系グリース」が塗られていた為、それを根拠にして「過去メンテナンス時に一度整備されている個体」との判定に至りました(汗)

メーカーでの製産時点には、今回のオーバーホール工程同様 (上の写真同様に) この箇所「直進キーガイド」にはグリースなど塗りません。

何故なら、上の写真を見れば一目瞭然ですが「直進キーが接触しているのは左右の側面だけ」なので、この溝部分にグリースなど塗っても、そもそも接触していないのです(笑)

・・「駆動箇所だからグリースを塗っている」と言う、まるで低俗な思考回路の最たるものです!(笑)

こう言うことが「観察と考察」なのであって「原理原則」なのであって「本来在るべき姿」なのだと・・口を酸っぱくして何度も何度も執拗に述べているのです(笑)

逆に考えるなら、距離環を回したチカラが伝達されてきた時に、もしもこの箇所でそのチカラが蓄えられてしまったら、途端に距離環を回すトルクは重く変わってしまいます(汗)

「直進キー」の原理は、距離環を回転するチカラを直進動に「即時変換する」原理を活用したパーツなので、この箇所に伝達されてきたチカラは一切留まりません!(笑)

・・そんなのは小学生でも考えたら理解できます!(笑)

距離環を回す回転するチカラが伝わってきたら、瞬時にここで直進動として変換されてそのまま伝達されていってしまいます。この「直進キー」或いは「直進キーガイド」の箇所に、それら伝達されてきたチカラは一切留まりません!(笑)・・だからグリースなど塗る必要がゼロなのです!(笑)

・・こんな基礎中の基礎たる原理です! 恥ずかしい(恥)

この原理をちゃんと理解している整備者の手によって仕上げられていたオールドレンズは、年間に片手の指で十分足りてしまう本数しか現れませんから (数本レベルです)、如何に多くのオールドレンズ達が間違った整備で組み立てられているのか、よ〜く理解できますね(笑)

・・アホな話ですッ!(笑)

しかもこの「直進キー」と「直進キーガイド」の2つで距離環を回すトルクが決まってしまうのに、経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビをちゃんと除去している整備者が「イマセン」と言うのもリアルな現実です(笑)

当然ながら酸化/腐食/サビを除去しない限り、グリース無しに組み込んで仕上げれば、それは重いトルクに堕ちてしまうことを意味します(笑)

・・だからこの部位は『磨き研磨』が必須の部位なのです!

↑何もかも適正な微調整で仕上がりました。光学系前後群をセットしてレンズ銘板をネジ込めば完成です。

↑何もかも適正な微調整で仕上がりました。光学系前後群をセットしてレンズ銘板をネジ込めば完成です。

実際は、ここから光学系前後群を格納して実写確認しながら簡易検査具を使いチェックしていくワケですが、いつもはその作業で終わるものの、今回は前述してきた「樹脂製格納筒の光学系前群の固定位置を見つけなければイケナイ」為、実写確認の際は「前群格納筒を仮説のとおり一旦最後まで硬締めした位置まで締め付けてから (マゼンタ被りの再現をもう一度チェックしてから) 反時計方向に半周ずつ戻しながら、マゼンタ被りの解消位置と、同時に無限遠位置の確定 (つまりピント面のピーク/山の確定)」と言う2つの作業を同時進行で進め、ついに完璧な状態に仕上げられたのです(涙)

・・如何ですか???(涙)

特許出願申請書に最初に目を通していなければ、このような組み立て手順の確定や、無限遠位置やピント面の確認方法、或いはその検査手法まで見つからなかった・・と言うか、辿り着けなかったと、思った次第です(汗)

・・当方の作業にまた一つ手順が加わりました、それは「発明時の背景を探ること」です!

昨年までは、まさか特許出願申請書を探ることで作業手順や微調整の確定手法に確信を抱けるようになるなど、まるで妄想すらしていなかったワケで(汗)「自分は本当にまだまだ未熟すぎる」と、今回改めて自身の強い反省に至った次第です!(恥)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わっています。ご報告すべき瑕疵内容は一つもありません。当初発生していた「マゼンタ被り」も解消し、且つピント面の鋭さ感まで増しています(驚)・・僅か3,000本しか製産されなかった大変貴重なオールドレンズですが、最低でもこの1本はさらに10年間間違いなくベストな状態を維持しながら現存していく筋道を付けられたと言えそうです(涙)

↑完璧なオーバーホール/修理が終わっています。ご報告すべき瑕疵内容は一つもありません。当初発生していた「マゼンタ被り」も解消し、且つピント面の鋭さ感まで増しています(驚)・・僅か3,000本しか製産されなかった大変貴重なオールドレンズですが、最低でもこの1本はさらに10年間間違いなくベストな状態を維持しながら現存していく筋道を付けられたと言えそうです(涙)

そこから先は、また別の整備者を見つけて下さいませ・・その頃には当方はもぅ居ません。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

おそらく光学系前群の格納筒が樹脂製だからだと思うのですが、極々微かに薄いクモリを帯びている「雰囲気」を感じますが、解体できないモールド一体成型なので確認できませんし、その状況は「決して瑕疵に入らないレベル」なので問題になりません。

巷でバルサム切れが多いモデルだと指摘されているのは、この樹脂製のモールド一体成型が悪いのだと思います。経過年数に対する耐性が低いからです(汗)

結局各群の内部は取り出せていないので、光学清掃できていません(汗)・・申し訳ございません。

↑10枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

↑10枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」ですが、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」ですが、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

前述したとおり、当初バラす前時点よりも「重めのシッカリしたトルク感」に調整しているので、ツルツルした操作感は消えています。

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置のまま/ピタリの位置)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置のまま/ピタリの位置)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:28㎜、開放F値:f2.8、被写体までの距離:11m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:6m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、10m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の20m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「56m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

↑当レンズによる最近接撮影距離70cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最近接撮影距離70cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑f値「f11」です。そろそろ「回折現象」の影響が現れ始めています。

↑f値「f11」です。そろそろ「回折現象」の影響が現れ始めています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。引き続き次のモデルの作業に入ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。引き続き次のモデルの作業に入ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。