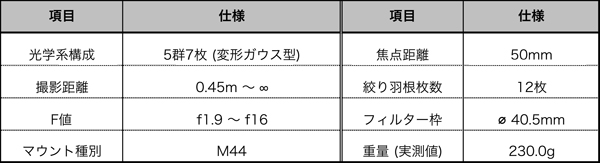

◎ Zunow Opt. (ズノー光学) ZUNOW 5cm/f1.9(M44)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は、

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は、

Znow Opt.製標準レンズ・・・・、

『ZUNOW 5cm/f1.9 (M44)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で捉えても、僅か2本目です。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

既に8月4日 (月) に荷物を受け取っていましたが、開封してバラし始めた途端に体調が悪くなり、そのまま寝込んでしまいました(涙)・・3日間寝込んでからようやく昨日より再作業に入りました。

・・遅れましたこと、お詫び申し上げます、申し訳ございません。

体調が悪いと言っても、特段何かの病気ではなく、とにかく気分が悪い (気持ち悪い) のと合わせて、多くの場合は極度の睡魔に襲われ、意識が酩酊してくる始末で、椅子に座っていても危ないので横になります(汗)

今まで数年来、毎年夏になると、それらの症状に合わせて3つ目として「極度の寒気/悪寒」が重なり、手足も冷たくなり震えが出る始末で、寝るにも冷たすぎて (特につま先が冷えて痛く感じる) 寝られない状況だった為、外気温30℃を越す夏の日に、いくら部屋ン中とは言え、寒すぎて毛布をひっ被って丸まって寝ていたのに比べれば、今年の夏はまるで別世界です!(笑)

・・夏日の毛布ッて、信じられますか???(笑)

それでフッと思い出しましたが、二人居た伯父の1人は、今もシベリアの凍土の何処かに居るのだと思いますが (もちろん凍土の中と言う意味)、もう1人はビルマ (現在のミャンマー) から復員し、話を聞く機会も何度かありました。その時の話の中で、マラリアに感染すると同じように (高熱で) 寒くて仕方ないらしく、まさに当方と同じで震えまで出るらしく、ネットで調べてみると現地の日中は35℃を優に超す酷暑、且つ多湿なので、震えて寒いのに汗ばかり流れるらしいです(涙)

所属していたのは野砲中隊らしく、何㎜の野砲だか知りませんが、そういう高温多湿の中を、道なき道、山や谷を野砲を押しながら進軍していたのだと思うと、本当に大変なことだったと思い、先達の凄さには脱帽するしかありません(涙)

・・平和ボケニッポン人たる当方などは、本当に贅沢極まる生活です!(汗)

渓谷の急流な川の流れが眼下に見える吊り橋を渡ったり (そん時に足がすくむと言うのを初めて経験した/マジッで動けない)(怖)、神奈川県の丹沢の山を (もちろん低山ですが) 登ったり野営もしました。ちゃんとお米だけは用意して、もちろん飯盒を使って炊飯し、おかずは近くに自生している山菜などを採って煮詰めて食べましたね・・まるで味が違うのでオドロキしかありませんでした!(驚) 慣れているのでしょうが、何しろ手際が良くて、無言のまま黙々と準備していた伯父の顔が脳裏を霞めます(涙)

その生き残った叔父に連れられて巡ったのを思い出しましたね・・どういうワケか全て実父ではなくて伯父でしたが(笑)

今思い出しても、伯父の背中はとてもとッても大きく見え、いつもスッと真っすぐで、そして何よりも「あぁ〜、足が地につくとはこういう様を表すんだ」と、本当にシッカリした、そして確実な足取りで、しかもどんなに急勾配で足元が悪くても呼吸に乱れがなく・・だからこそビルマを踏破できたのだと、今だからこそ納得できるのです(涙)

そう言う素晴らしい人達を、何百万人も死に追いやってしまったのは、本当に悔やまれてなりませんね、未だに・・(涙)

今のロシア軍ですらせいぜい100万人の戦死者数ですから、如何に多くの命を失ったのか、リアルな現実としてその規模の違いを知ることができます(涙)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

話を戻します (スミマセン)。

前身の帝国光学研究所やズノー光学工業のことは、wikiに詳しく案内されていますし、ネット上を漁っても相応の情報が説明されていますが、1つだけいつも必ず不思議に思うことがあります(汗)

それは「光学ガラスレンズを何処で精製していたのか、或いは何処から供給を受けていたのか」です。そもそも自社内に光学ガラスレンズの精製設備を整えていたのかどうかについて一切説明がありません。もしも自社内で光学ガラスレンズの精製が不可能なら、それは光学ガラスレンズの供給を受けていた話にしかならず、すると今度は何処の会社で精製した光学ガラスレンズだったのかが気になります。

それはもちろんその時代がいつなのかによっても違いますが、凡そオールドレンズの光学ガラスレンズを取り出して1枚ずつチェックしていると「研削レベルの違いがみえてくる」ワケで、例えば当時のNikon製オールドレンズから取り出した光学ガラスレンズと比較した時に、その研削レベルの違いが明白になります(汗)

ハッキリ言うと、今回扱ったモデルから取り出した光学ガラスレンズの研削レベルが、どう見てもNikonの研削レベルとは違うように見えるのです(汗)

そこから浮かび上がる妄想は、社外供給を受けていた光学ガラスレンズは、インゴット (精製された合成石英ガラスの㎏単位での塊を言う) を小分けに分断し、その中から必要とする硝子基材の供給を受け、おそらくは自社内でその小分け硝子基材を研削加工していたのだと妄想します (実装する光学ガラスレンズの大きさ程度まで細かく研削して分けた基材)。

今回の個体で言えば、特に光学系前群内の第2群の凸メニスカスレンズや第3群凹メニスカスレンズのコバ端加工について「粗さが残る加工痕」から、研削済みの光学ガラスレンズとして供給を受けていたとは考えられないのです(汗)・・おそらくNikonから硝子基材を仕入れ、ズノー光学社内で (自社工場で) 光学ガラスレンズ研削加工していたと考えられるのです。

その研削が終わり適切な大きさまで削られた光学ガラスレンズ基材は、次に研磨加工機械に取り付けられて研磨工程を進みます。

研磨機械は、モーターに連結したベルトドライブにより連結枝によって複数の研磨機械にチカラが伝わり、硝子基材が貼り付いた保持盤の上から研磨盤が被さって、グルグルと何時間も研磨し続ける回転方式の機械だったハズです(汗)

特に光学ガラスレンズの研磨は、ガラセリウムを使うにしても、何日間も工業精製水を僅かに注入し続けながら「低速低圧、且つ低トルク」で回転研磨し続ける必要があり、凡そ金属材を研磨加工する次元とはまるで異なります (金属材の場合は、その加工現場で即時に高速回転で研磨が進むから)(泣)

例えば電動ドリル本体に研磨ヤスリを装着して、ガラセリウムを注入し続けながら低速回転させても「光学ガラスレンズの表層面は、タコツボのようにポツポツと小さい穴が無数に空いた仕上がりにしか研磨できない」為、まるで使いモノになりません(涙)・・ちょうど海岸でポツポツと無数の穴が空いた岩場に似たような様子に仕上がります(涙)

・・何を隠そう、当方も14年前にそれで1本、オールドレンズをダメにしましたからッ!(恥)

これは当方が6ヶ月間弱を要してまとめた『♦ オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』の勉強で知りましたが(汗)「光学ガラスレンズ=精製された合成石英ガラス」がゲル状に分子格子化している素材である為で (結晶質のように均質な格子状に分子レベルで結合していないことを意味する) その不均質さ故に、不適切な回転数と圧力、そして特に「せん断性」によるチカラの影響で硝子基材が欠落していく結果、ボコボコな凹凸に仕上がってしまうのです(涙)

同じことが、例えばオールドレンズ内に実装している光学ガラスレンズのコバ端に欠け/割れ/破断が起きる時、同様にそのせん断性の影響が現れて「必ず楕円状に、カラス貝のカタチのように欠けていく」結果、円形状に近い形状で何層にも分けて細かく欠損していきますが、その一方で「完全な硝子破壊」が起きた時は、鋭利な尖頭を有する三角形状に破壊するワケで、その伝わるチカラの大きさと共に、その方向性によってもガラス質は破壊の様相が変化していきます。

その意味で、オールドレンズの製造に関して述べる時、内製云々を語るにしても「光学ガラスレンズを精製していたのか、供給を受けていたのか (つまり社内研磨) 或いは完成品として光学ガラスレンズそのモノを仕入れていたのか」についてまで語って初めて「内製かどうか」の判定が適うワケで、それらを曖昧にしたまま「自社内製」とか平気で言わないでほしいと思うのです(汗)・・何故なら、オールドレンズに於いて最も重要な要素は光学ガラスレンズだからです!(笑)

とかくこういう写真関係の道具の話では、機械的な要素ばかりが煽られつつも自慢話的に語られますが(笑)、そもそも写真を記録できる最大の功績は「光学ガラスレンズ」にあるのではないかと思うのです(笑)・・どんなにギミック感タップリな道具で撮影しようとも、その写真の質を決めているのは他でもない光学ガラスレンズであって、確かに写真スキル/撮影スキルの問題が被さるにしても、光学ガラスレンズの質如何でどうにでも変わります(汗)

だからこそ当方は光学ガラスレンズ、ひいては光学設計とその設計者の意思伝達・・まさに特許出願申請書・・を手繰ることから、少しでも本意を汲み取りたく、リアルな現実としてのオールドレンズそのモノにその想いを被せたく、努力すべきではないかと考えているのです(汗)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1955年にMIRANDA CAMERA CO. (ミランダカメラ) から発売された一眼 (レフ) フィルムカメラ「Mirnada T」向け供給の標準レンズとして用意されたモデの一つが今回の扱い品です。

1955年にMIRANDA CAMERA CO. (ミランダカメラ) から発売された一眼 (レフ) フィルムカメラ「Mirnada T」向け供給の標準レンズとして用意されたモデの一つが今回の扱い品です。

1953年に先に当時世界的にオドロキを以て語られましたが、俗に言う「ピンポン玉」と呼ばれた、後玉が丸く突出した「ZUNOW 5cm/f1.1」が発売され、後の「後期型」では1955年中盤辺りから後玉の形状が平坦に近く変わったとのこと。

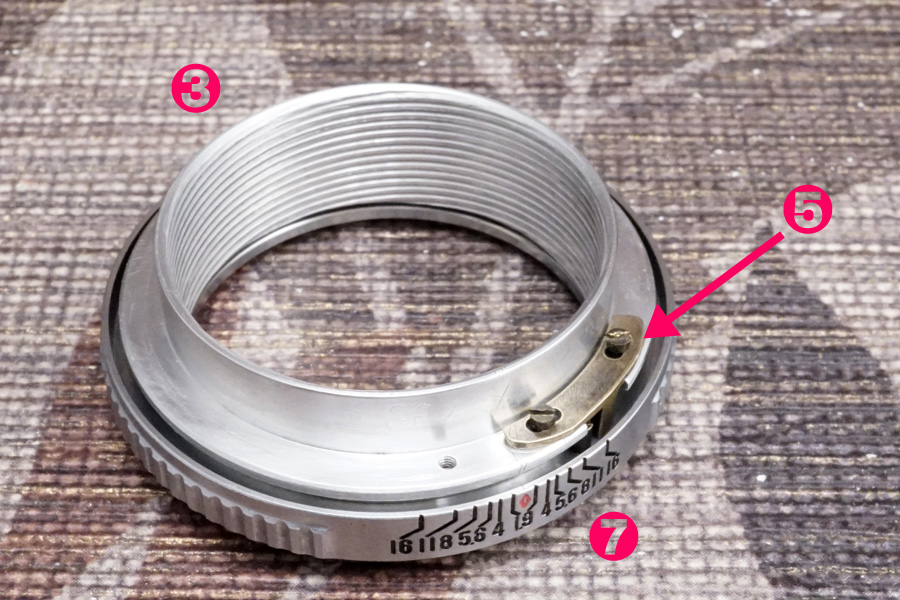

←当時も現在もまるでユニークで特異な存在ですが「2つのマウント仕様を合体させた規格」として登場した「ミランダマウント規格」です。

←当時も現在もまるでユニークで特異な存在ですが「2つのマウント仕様を合体させた規格」として登場した「ミランダマウント規格」です。

バヨネット外爪方式のスピゴットマウント方式 (爪をハメ込んで回すだけ) に、その内径に「⌀ M44 x 1㎜ピッチ」と言うスクリューネジ式を合体させている点で画期的なのです(汗)

今回扱った『ZUNOW 5cm/f1.9 (M44)』は、その後の1956年にミランダカメラ向けに発売された標準レンズの一つです。

この「ミランダマウント規格」のスクリューが、仮にM42だったらどうなったのか誰か妄想してほしいくらいです(笑)

当然ながらそのフランジバックが異なるので「M44:41.5㎜」に対し「M42:45.46㎜」なので、決して光学設計面で不可能な話ではないと思うのですが、如何でしょうか(汗)

いずれにしても今回扱ったモデルのマウント規格は「M44のスクリュー方式」です。

ところが先のピンポン玉ではありませんが(汗)、無限遠位置の時に後玉を下にしてそのまま置くと「後玉の突出部分が当たる」くらいに、実はマウント部が後玉の周辺に近接している仕様なので、これはハッキリ言って使用時に気を遣う以前に、そもそも「マウント規格」に対する概念そのモノが何か違っていたようにすら考えてしまいます(汗)

おそらくマウント部に対してのカメラマウント内部に対する落ち込み度合い/沈胴度合いを減らしたかった考え方の現れの一つなのでしょうが (要はクィックリターンミラーを意識しての話)(汗)、普通一般人が考えつかないレベルのマウント部の製品設計です(泣)

そういう方向からの着目だってあっても良いと思うのですが・・誰一人語ろうとしません(笑)

仕方ないので今回も相変わらず光学系の話で述べるしかありませんが(笑)、これまた某有名処にまるで異なったカタチの光学系構成図が載っており、前回同型モデルを扱った2019年来、2件ほど当方宛て着信したメールの中で「光学系構成図が違う!」とのご指摘があり(笑)、こっちはバラして取り出した光学系をデジタルノギスを使って実測していると記載しているのに「信じられていない!」と言うリアルな現実に遭遇しています(笑)

・・まぁ〜、或る意味14年間の間では、既に慣れっこの話ではありますが(笑)

バラして現物の光学ガラスレンズを実測していると語っていても、そこは全く読まれておらず(笑)、従って某有名処の看板のほうが圧倒的に信用/信頼が高いと言うお話です!(笑)

違うモノは違うので、ちょっとカチンと来たままである分、今回はこだわって追求してしまいます (二度あることは三度あるのでご勘弁願いたく)!(笑)

違うモノは違うので、ちょっとカチンと来たままである分、今回はこだわって追求してしまいます (二度あることは三度あるのでご勘弁願いたく)!(笑)

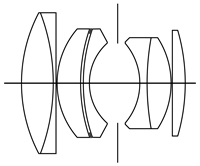

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際に、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

㊨光学系構成図では、左側から入射光が光学系内を透過していく向きなので、左端の最も大きい外径サイズが光学系第1群の前玉を表します(笑)

すると左端から順にカウントしていくと、このモデルは「5群7枚の変形ガウス型光学系」と簡単に数えられますが、これを実は「6群7枚変形ガウス型光学系」と語っているサイトがあるのです(泣)

6群に増えるのは、この前玉が当方が語るところの2枚貼り合わせレンズではなくて「2枚の分割したそれぞれが単独の光学ガラスレンズ」であり「両凸レンズ+凹メニスカスレンズ」で接着されていないらしいのです (実際掲載されている光学系構成図も接着されていないので6群7枚にしかならない)(汗)

・・マジッかッ!!!(驚)

今回のご依頼者様には大変申し訳ございませんが、今回の個体から取り出した光学系の中で、特に前玉をこれでもかと何度も傾きを変えたり、当てる光の角度を変えたりして凝視しつつ、特に貼り合わせ面/接着面をチェックした次第です(汗)

もちろん接着面を剥がそうなどとすれば、下手すれば「バルサム切れを促しかねない」ので、そう言う所為は一切施さずかに、ただただ置いたり、眺めたりするだけで確認していった次第です(怖)

シッカリ拡大撮影まで行って『証拠』を残したので、ここで先にご案内します(泣)

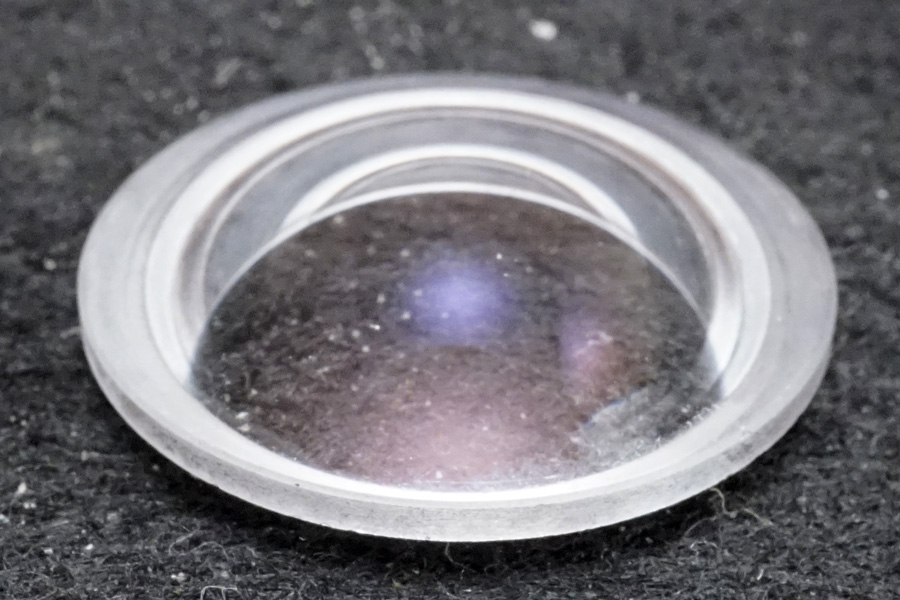

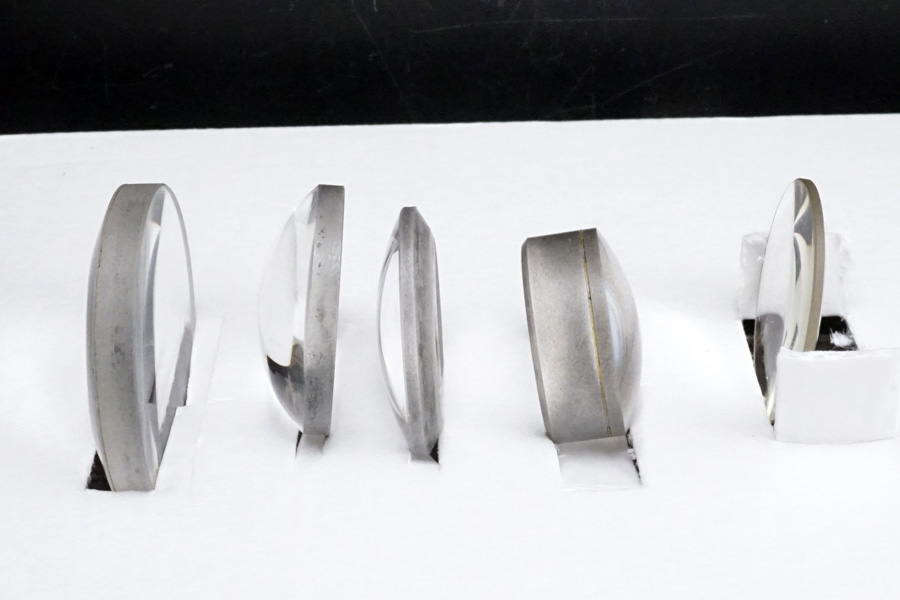

↑今回の個体から取り出した光学系各群を、順番に並べて撮影しました。光学系前群側を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味します。絞り羽根を堺にして光学系後群側は向きが反転する為、グリーン色の矢印の方向が反転します。

↑今回の個体から取り出した光学系各群を、順番に並べて撮影しました。光学系前群側を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味します。絞り羽根を堺にして光学系後群側は向きが反転する為、グリーン色の矢印の方向が反転します。

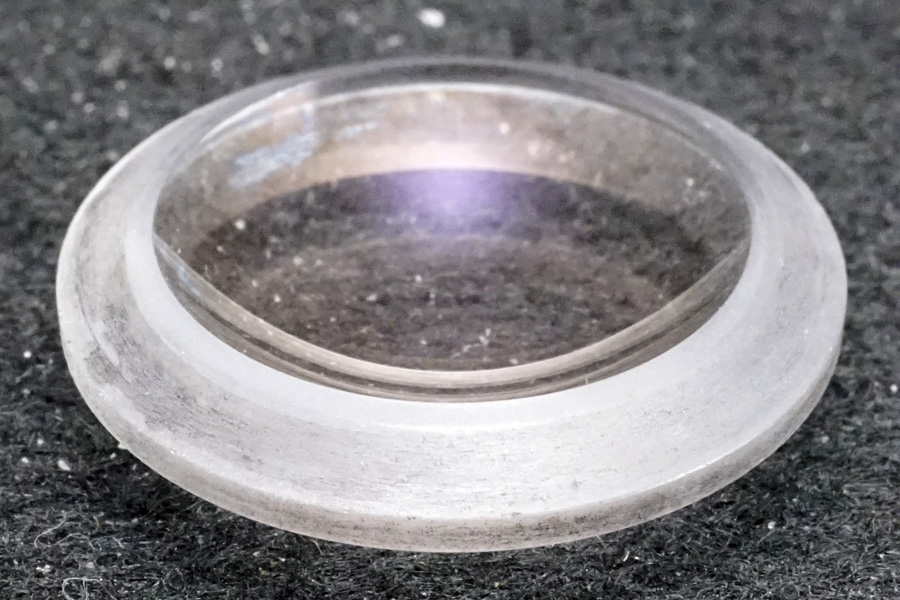

↑同様ヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しました。するとご覧のように光学系第1群前玉 (左端) は分割していないのがこの写真だけでも確認できます(汗)

↑同様ヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しました。するとご覧のように光学系第1群前玉 (左端) は分割していないのがこの写真だけでも確認できます(汗)

その一方で、本来典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系であれば、それこそ2枚貼り合わせレンズとしてダブレット化しているハズの、光学系第2群と第3群が上の写真のとおり分割していて、単独使用なのが明白です(汗)

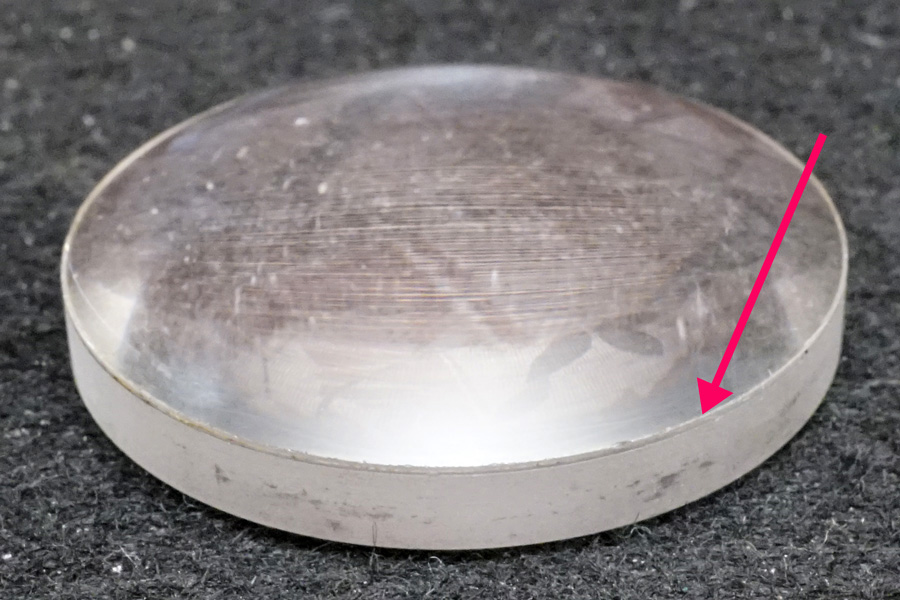

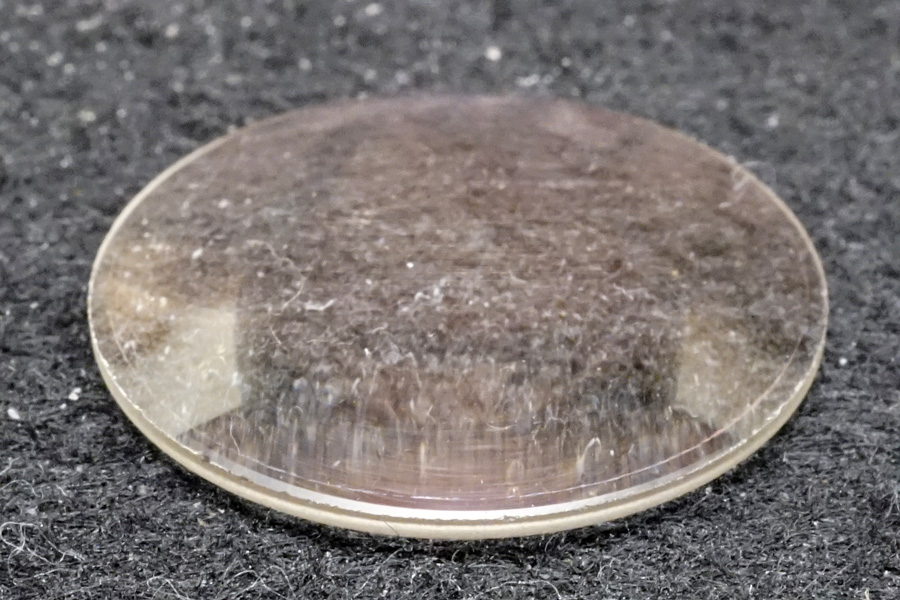

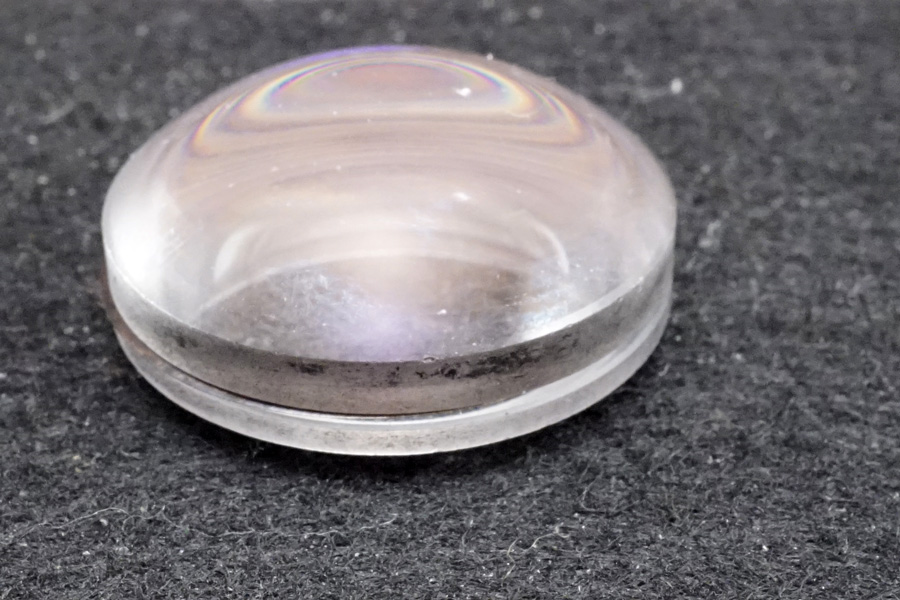

↑一つ前の写真を撮影しても信じてもらえないので(笑)、さらに光学系第1群前玉だけを単独で拡大撮影しました (写真上方向が露出面側方向の向き)(汗)・・赤色矢印で指し示している箇所が接着されているのが分かると思うのです(汗)

↑一つ前の写真を撮影しても信じてもらえないので(笑)、さらに光学系第1群前玉だけを単独で拡大撮影しました (写真上方向が露出面側方向の向き)(汗)・・赤色矢印で指し示している箇所が接着されているのが分かると思うのです(汗)

前玉のフチが/コバ端が非常に薄く研削されているのが分かると思うのです(汗)

従ってこの前玉の現ブツをデジタルノギスを使って実測しているからこそ(笑)、前のほうの右側に掲載していた光学系構成図のようにトレースされるのですが・・それを信じてもらえないと言う悲しい身の上でもあります(涙)

↑ヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。赤色矢印のとおり、接着面が視認できると思うのですが(汗)・・見えてます???(汗)

↑ヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。赤色矢印のとおり、接着面が視認できると思うのですが(汗)・・見えてます???(汗)

そしてこの裏面側は一切凹凸がなく平坦なのが確認できました(汗)・・真っ平らです。

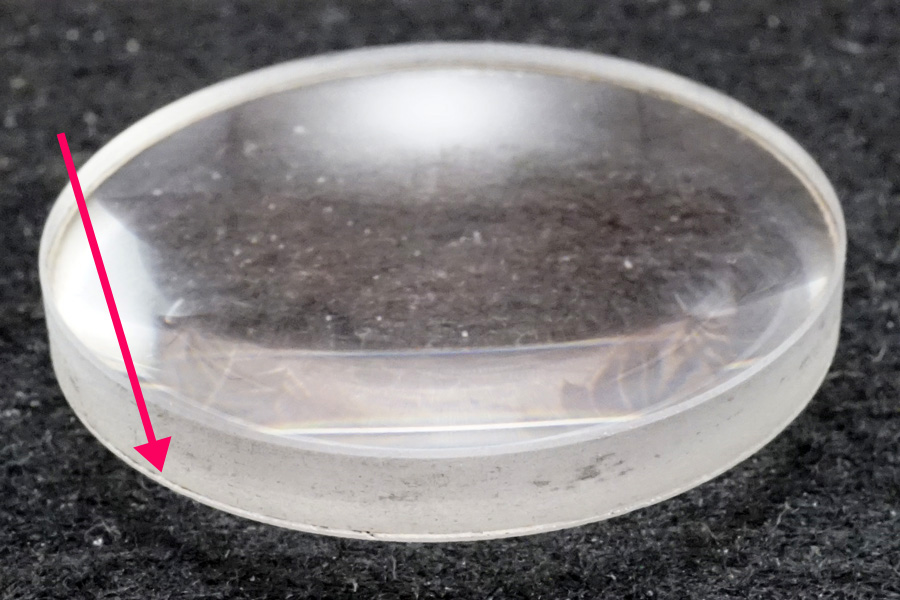

↑次は光学系第2群の凸メニスカスレンズで、写真上方向が前玉の露出面側方向を意味します。相当な曲率なのが分かると思いますし、ちゃんと蒸着コーティング層が被せられていてパープルの光彩を放っているのが分かります(汗)

↑次は光学系第2群の凸メニスカスレンズで、写真上方向が前玉の露出面側方向を意味します。相当な曲率なのが分かると思いますし、ちゃんと蒸着コーティング層が被せられていてパープルの光彩を放っているのが分かります(汗)

↑同じ第2群ですが、ヒックリ返して裏面側を撮りました。コバ端が二重になっているように見えてしまうのですが、曲率が高すぎるのでそのように錯覚してしまう/見えてしまうだけで、赤色矢印で指し示している箇所の二重ラインが、全周に渡って続いていない時点で錯覚だと指摘できます(笑)・・また内側に映っているミニスタジオの背景紙の模様が湾曲している為、凹んでいる凸メニスカスレンズだと理解できます。

↑同じ第2群ですが、ヒックリ返して裏面側を撮りました。コバ端が二重になっているように見えてしまうのですが、曲率が高すぎるのでそのように錯覚してしまう/見えてしまうだけで、赤色矢印で指し示している箇所の二重ラインが、全周に渡って続いていない時点で錯覚だと指摘できます(笑)・・また内側に映っているミニスタジオの背景紙の模様が湾曲している為、凹んでいる凸メニスカスレンズだと理解できます。

↑今度は第3群で、写真上が前玉の方向とする向きで撮っています。同じようにブル~パープルの蒸着コーティング層光彩を放っています(汗)

↑今度は第3群で、写真上が前玉の方向とする向きで撮っています。同じようにブル~パープルの蒸着コーティング層光彩を放っています(汗)

これは当方の6ヶ月間での勉強で理解しましたが(恥)、蒸着コーティング層が放つ光彩は、人の眼の見る角度によって放つ光彩の波長が変化します(汗)・・もっと正しく言うなら、人の眼の視線の角度が変われば、自ずと反射光の屈折角度の違いから知覚できる波長自体が変わる結果、このようにブル~の要素が強まったり/弱まったり、或いはパープルとの関係性が変化したりして視認できますが、被せている蒸着コーティング層はシングルコーティングなので「1層」であり、凡そこの当時1950年代辺りで捉えるなら、間違いなく「MgF2 (フッ化マグネシウム)」の蒸着コーティング層であると指摘できるのです(汗)

↑ヒックリ返して裏面側を撮りました・・凹メニスカスレンズなのが分かります。

↑ヒックリ返して裏面側を撮りました・・凹メニスカスレンズなのが分かります。

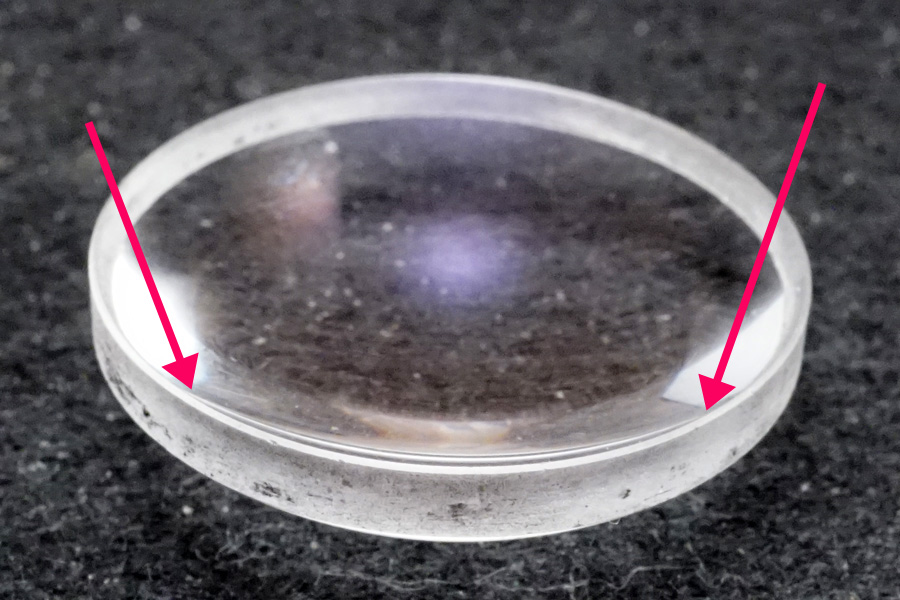

↑ここから光学系後群側に移ります。光学系第4群の2枚貼り合わせレンズです。これは誰が見ても貼り合わせレンズ/ダブレット化が一目瞭然ではないでしょうか(笑)

↑ここから光学系後群側に移ります。光学系第4群の2枚貼り合わせレンズです。これは誰が見ても貼り合わせレンズ/ダブレット化が一目瞭然ではないでしょうか(笑)

ここまでの掲載写真を観ていても一目瞭然なのですが、掲載している写真の光学ガラスレンズのコバ端が真っ白でなく「粗い印象」なのが分かると思います。実はこれらコバ端には「反射防止黒色塗料」が着色されていた為、当方にて溶かして完全除去していますが、その塗料の残骸が凹内にまだ残っている結果、こういう粗さなのが余計に強調されて写っています(汗)

Nikonのオールドレンズから取り出したこの当時の光学ガラスレンズは、ここまで粗い印象を受けないので、それでズノー光学社内での研削、及び研磨ではないかと推定しています (但し真実は誰も語ってくれないので???なままです)。

↑ヒックリ返して裏面を撮っていますが、バルサム剤が僅かに黄色みを帯びているので「カナダバルサム剤」なのが間違いありません (樹液の時点で既に黄色みを帯びている)。当時北米で実際に採取され続けていた「カナダモミ」の樹液であり天然樹脂剤です。

↑ヒックリ返して裏面を撮っていますが、バルサム剤が僅かに黄色みを帯びているので「カナダバルサム剤」なのが間違いありません (樹液の時点で既に黄色みを帯びている)。当時北米で実際に採取され続けていた「カナダモミ」の樹液であり天然樹脂剤です。

当時レベルの話になりますが、その屈折率:1.50〜1.52ndと言う屈折率を誇る樹脂剤なので、当時は世界規模で多用されました(汗)

実はバルサム切れが発症して仮に剥がしたのだとしても「天然カナダバルサム剤」は高温に晒されると融解が始まり (凡そ93℃〜98℃)、剥がれた時の貼り合わせレンズ面/接着面は「その接着面の両面に互いに均等に近い量で残る」ことで、その『証拠』と判定できます(汗)

一方経年劣化進行に伴い褐色化が始まってしまった「レジン液」などの化学合成剤の場合には、剥がした際に「必ず片面だけに偏って残り、均等に全面に接着面の両面に残りにくい」と言う特性があり、これを根拠にして判定を下せるのです(汗)

これはカナダバルサム剤の天然樹液から来る分子構造の不均質さによる違いから指摘でき、一方の「レジン液」のほうでは「UV光照射などによる重合反応によって、分子レベルで互いが誘引し合い結合する際に、垂直の方向性に硬化していく性質がある」ことから、耐候性に優れた強固で堅牢な接着能力を発揮しますが、しかしそもそもUV光照射で硬化する為、経年の中でその重合反応が影響し続ける結果、褐色化を促します(泣)

また剥がれる際にはこの垂直性の特性が働いて「均質に接着していなかった面が、互いに剥がれてもう一方の面だけに残る特徴がある」結果、剥がれた時はまるで世界地図の如く、陸地と海が分かれているような模様に剥がれます(汗)

従ってこの剥がれた時の状況を確認するだけで判定を下せますが、そもそもカナダバルサム剤の場合「特異なツンと鼻に来る刺激臭を伴う」為、臭いだけでも判定を下せますね(笑)

ちなみにJAF (日本自動車連盟) による告知では、日本国内の盛夏時に於ける自動車内の最高気温は「80℃を超える懸念が高い」とのことなので、例えばダッシュボード含め直射日光が当たる位置に置かれていた場合、もしもこの頃のオールドレンズであれば「貼り合わせレンズで使っているカナダバルサム剤が軟らかくなってくる」ことは、容易に想定できますから、こういう事柄を知るだけでも「オールドレンズの扱いの目安として一つの指針になる」と申し上げているのです(汗)

なお屈折率:1.50〜1.52nd が求められていた/重宝がられていた理由は「屈折率が低すぎると (1.40ndを下回っていくと) 光学ガラスレンズ以上に透過光の屈折角度が変化してしまうから」と指摘でき「あくまでも光学系内の透過光を制御すべきは、光学ガラスレンズ基材のほうであるべき」と言うのが基本概念の一つから「バルサム剤は接着する互いの光学ガラスレンズの屈折率に近いほうが良い」とされるのです(汗)

これは今現在でも変わりない道理なので、例え今ドキの人工樹脂剤でも、その屈折率は凡そ「1.60〜1.65nd辺り」に集中しています。

そしてこれらの解説から1つだけハッキリと明確に指摘できるのは「屈折率が高いが故に、バルサム剤の塗布量が多すぎて厚くなりすぎると、真の屈折が起きてしまい光路長に悪影響が現れる」問題が起きます。

これは実際に今までに扱ってきた数多くのオールドレンズの中で、その厚みの影響から「ピント面の直近に近接して、パープルフリンジやブル~フリンジが憑き纏う」と言う高い解像度で結像しているハズのピント面に、極隣接して起きる色ズレが発生します(涙)

この原因を追求していくと、何と2枚貼り合わせレンズのバルサム剤の厚みが多すぎたと言うお粗末な結末になり、それを適正化しただけで鋭いピント面に変化したりするのです (もちろんピント面の近接にフリンジなど視認できない)(笑)

これは特に光学ガラスレンズの焦点検査として「C線 (656.273nmのヘリウムを使った赤色輝線)」と「F線 (486.133nmのヘリウムを使った青色輝線)」を使って、透過光の透過していく様子や結像点 (光軸との交点) を検査することからも「光路長異常が発生した時の色ズレの現象に、そのパターンの一つとしての考察に使える」ことを意味します。

その意味で、ピント面のすぐ近隣にフリンジが憑き纏う場合は光路長の異常を疑ったほうが近道ですし、その一方で「ピント面から大きく外れた外周付近の色ズレやフリンジ出現は、光学設計からくる問題」であり、決して異常ではなく、その光学設計に於ける正常な状況と判定を下せるのです(笑)

このように原理が分かっていれば「正常なのか、異常なのか」の判定が適うと言う話になりますね(笑)

従って皆さんが「色ズレしている」とオーバーホール/修理ご依頼時にご指摘があっても、当方の判定で「これは光学設計の問題です」とアッサリ逆判定してしまうことも・・あるのです (go・me・n・na・sai!)(汗)

これを補足するなら、例えば2枚貼り合わせレンズのバルサム剤の厚みの問題ではなく、純粋に光学ガラスレンズを格納筒に収納する際に、適切な位置まで格納できていなかった場合など (要は途中で格納筒の内壁にコバ端が接触し、固まって締め付け固定されていた場合など)、必然的に光路長異常を来しますから、撮影した写真のピント面に近接してフリンジが出現するのは・・道理に適っているとも指摘でき、この場合もやはり光学系を一旦取り出してもう一度格納するべきと言う判定に到達します(汗)

・・フリンジ出現が、何処で起きているのかをチェックするのは、意外と重要な要素だったりします(汗)

従って写真の四隅方向に (実際均等に/放射状に) 色ズレ、或いはフリンジが発生している場合こそが「光学設計の問題から来ている収差 (色ズレやコマ収差、球面収差など)」と指摘できますが・・例えば、これがもしも「上下左右で、その滲み方が極端に違う」場合は、それは光学設計の問題ではなく「光学ガラスレンズの格納時の傾き/斜めって収納されてしまった」ことを意味するので、このような現象を指して「偏芯」と呼びます。

すると像面は反転しているワケですから、仮に例えば右上隅のほうで滲みやボケが酷い場合、対角にあたる左下隅と比較することでチェックできます・・但し、もちろんこの話の前提は、撮影している写真の被写体距離が同一であるのは当然です (距離が四隅で違っていれば、それは必然的にボケ量も変わるので、チェックする対象にならない)。

この時、チェックしてもやはり右上隅だけが極端に滲みやボケが酷いなら、ほぼ間違いなく「偏芯」であり、光学系内の何処かの群が、極々僅かに傾いたまま格納されてしまっていると判定を下せるワケですし、実際確認してみるなら、オールドレンズが装着されている時の向きを意識したまま、各群の光学ガラスレンズの格納状況を調べていくと「真犯人」を突き止められると思います(笑)

つまりオールドレンズが装着されている状態で、カメラのマウント部から前玉側方向に向かって捉える時、右上隅なら傾いている場所は左下隅なので (反転しているから)、時計表示で言うところの8時辺りの場所で各群の格納状況を逐一チェックしていけば良いことになりますね(笑)

然したいていの場合で、そのような「偏芯」が起きる主因は、実は光学ガラスレンズのコバ端への「反射防止黒色塗料」着色が原因だったりする為、格納位置が不適切なのかどうかをチェックするにも「固まって動かない」ことが多く(泣)、それゆえ当方では必ず全ての「反射防止黒色塗料」を溶剤を使って完全除去してしまいます(汗)・・もしも仕上げるのに際し、必要があるなら、当方にて再着色している次第です(笑)

・・重要なのは、真犯人を発見することです!(笑)

その意味で言うなら、このような色ズレやフリンジ出現の話に限らず、実はオールドレンズ内部に「固着剤」で固められている箇所なども、まるでその過去メンテナンス時の整備者のスキルが信用ならない為(笑)、当方は全て溶剤で溶かして外してしまいますが (だから完全解体が大前提)、そういう過去メンテナンス時に「固着剤」で固められている場所は「調整済みの場所だから、触らない、触ってはイケナイ」と信じ込んでいるバカが居ますから、笑ってしまいます(笑)

何故なら、自分で確認すれば良いではありませんか!(笑) その位置で「固着剤」を使って固める必要がある、或いはその固めた位置で適切であると言うなら、敢えて外せとは言いませんが、多くの場合で「ちゃんとキレイな写真が撮れているから」と言う非常に抽象的な理由だけで、そう言う「固着剤」で固められている箇所を触ろうとしません(笑)

実は整備者の多くがそう言う始末なので(笑)、全く以て低俗極まりない、どうしようもない整備者ですが、そうやって逃げ口上ばかり言って「ちゃんと真っ正面から整備に挑まない」整備者ばかりだから「ごまかしの整備」の横行が終わらないのです(涙)

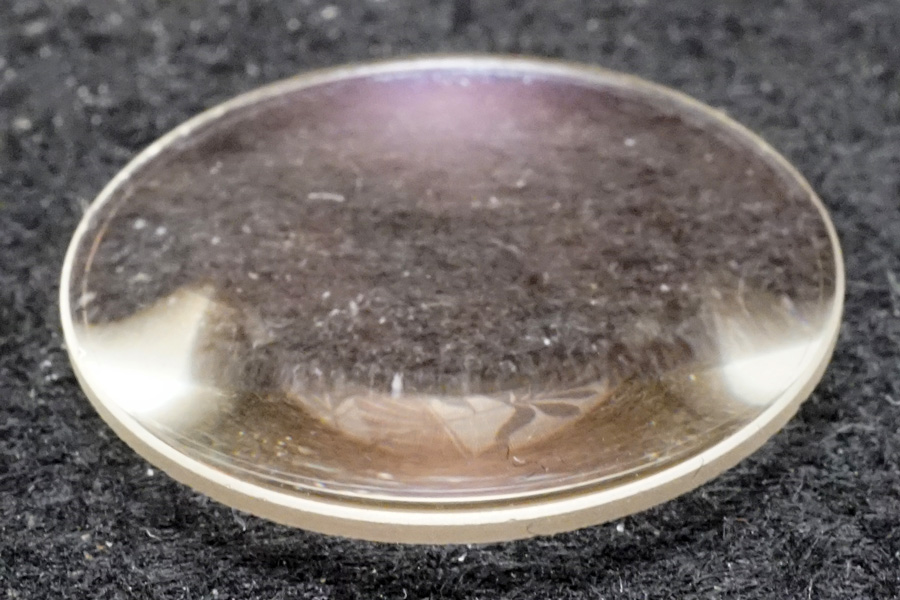

↑先に進みます。最後になりますが光学系第5群の後玉の露出面側方向です。

↑先に進みます。最後になりますが光学系第5群の後玉の露出面側方向です。

↑ヒックリ返して裏面側を撮っていますが、同じようにパープルの光彩を放つ蒸着コーティング層なのが分かりますが、実はこの写真をよ〜く観察すると「そもそも光学ガラスレンズ自体が茶色っぽくねッ???」となります(笑)

↑ヒックリ返して裏面側を撮っていますが、同じようにパープルの光彩を放つ蒸着コーティング層なのが分かりますが、実はこの写真をよ〜く観察すると「そもそも光学ガラスレンズ自体が茶色っぽくねッ???」となります(笑)

答えは・・ハイ、褐色しています・・と明言でき、これはおそらくランタン材を含有した硝材 (しょうしゅ:光学ガラスレンズ基材の、製品としての分類を指すコトバ) を使っているのではないかとみています。

ランタン材含有の硝材となれば、例えば「La〇〇〇 (〇 には英文字と数値が入る)」と言う硝材名の光学ガラスレンズが選定されていると推測できるのです(汗)

実際に放射線量を計測すると「1.12µSv/h」の計測値だった為、明らかにランタン材含有時の特性が現れていると考えらます。ランタン材含有の場合、経年の中で褐色化しませんし、且つUV光照射しても一切変化しません。

但し、ランタン材を含有すれば、全ての光学ガラスレンズが褐色に色つくとは限りません(汗)・・実際、無色透明なままのランタン材含有光学ガラスレンズだっていくつもあるのです。要はその含有量が問題なのであって、含有の有無だけが褐色化を決める要素ではありません。

一方で「酸化トリウム」を含有していた場合は、さらに色濃く「赤褐色化」するブラウニング現象が発生する為、UV光照射で再び無色透明に近づけられる場合があります (然しそれも再びの経年の中で赤褐色化を繰り返す原理)。

これは「酸化トリウム」のトリウム自体の半減期が140.5億年と非常に長い為で、且つ水にも溶けにくい性質を持つ為「酸化トリウム」を含有した光学ガラスレンズはブラウニング現象を何度も繰り返していく宿命と指摘できます(涙)

さらに申し上げるなら「黄変化」と言うコトバを使って、これらの色つきの違いをまとめて解説しているサイトも数多く見かけます(汗)・・違いますッ!

その理由は「蒸着コーティング層の経年劣化進行に伴う焼け」を指して俗に言う処の「コーティングヤケ」と言う現象があり、その場合確かにレモンイエローに近い色合いで変色してきますが、この色合いとランタン材含有光学ガラスレンズの褐色化、或いは酸化トリウム含有光学ガラスレンズの赤褐色化たるブラウニング現象とは、それぞれ全く別モノの「物理的、或いは化学的現象」を指している為、それらを一緒くたにして「黄変化」と語って拡散させてしまう行為には、注意が必要だと・・言っているのです。

何故なら、ランタン材含有の場合は経年劣化進行で褐色化しませんし、その色の濃さも経年数で変わりません。もちろん前述のとおりランタン材含有時点で褐色化してしまう配合率もあるでしょうし、無色透明なまま経年していく硝材もあります。

一方「酸化トリウム」含有光学ガラスレンズは、製産時点は無色透明だったのに、経年数とともに赤褐色化が色濃く変化していき、或るタイミングでUV光照射すれば、ほぼ無色透明にまで戻せるものの再び経年の中で赤褐色化を繰り返します。

そして皆さんか一番多く語られる「黄変化」で言うところのレモンイエローに色づくのは、本来無色透明だった光学ガラスレンズに被せられている蒸着コーティング層が、経年劣化進行の経過の中で変質していく途中を示すので、これは蒸着コーティング層自体を削り取って剥がす以外に改善方法はありません。

例えば光学ガラスレンズに被せられる蒸着コーティング層は、その膜厚の違いによっても「放つ光彩の色合いが変化する=対応する波長まで変わってしまう」事象が起きてしまうので、コーティングヤケでレモンイエローに色ついてきたと言うことは「蒸着コーティング層の膜厚に変化が起きている」ことの危険信号でもあるのです(怖)

このように光学ガラスレンズの硝材として最初から色つきが変わっている場合と、経年の中で変色していく場合、さらには光学ガラスレンズの問題ではなく、そもそも蒸着コーティング層のほうの問題であることもある為、その判定が必要になってくるのです。

ちなみに今回扱った個体の、他の群の放射線量は、せいぜい「0.05≦µSv/h〜0.08µSv/h」なので特に語るべき実測値ではありません(汗)

ここから分かるのは「最後の後玉だけで、グィッと強制的に透過光を屈折させてきた」と言う、光学設計者の意図的な手法が垣間見え、その根拠は「ランタン材の光学ガラスレンズへの含有により、10%代ですが屈折率を上げられる向上効果」が期待できるからです(汗)

これは少しでも屈折率が欲しい光学設計者にとってはとてもありがたい要素なので、当時に限らず今でも参考にされ続けている技術であり、実際数多くのランタン材含有光学ガラスレンズが球面レンズ/非球面レンズ (aspherical) の別なく、製品として出回っています(汗)

↑幼稚過ぎて恥ずかしい/申し訳ございませんが、前玉がくっついている (貼り合わせレンズ/接着されている/ダブレット化) の根拠として『証拠写真』を撮影しました(笑)・・ご覧のとおり5群7枚変形ガウス型光学系であることがこれで分かると思います(汗)

↑幼稚過ぎて恥ずかしい/申し訳ございませんが、前玉がくっついている (貼り合わせレンズ/接着されている/ダブレット化) の根拠として『証拠写真』を撮影しました(笑)・・ご覧のとおり5群7枚変形ガウス型光学系であることがこれで分かると思います(汗)

・・決してウソを語っているのでは、ありません!(涙)

↑ついでなので、光学系第2群と第3群の組み込み時の特徴についても解説します。この2つの群は、上の写真のとおり「単独の凸メニスカスレンズ (㊧) +単独の凹メニスカスレンズ (㊨)」の組み合わせですが、赤色矢印で指し示している箇所のように「スペーサーの目的と役目のシム環が間に挟まる」仕様です(汗)

↑ついでなので、光学系第2群と第3群の組み込み時の特徴についても解説します。この2つの群は、上の写真のとおり「単独の凸メニスカスレンズ (㊧) +単独の凹メニスカスレンズ (㊨)」の組み合わせですが、赤色矢印で指し示している箇所のように「スペーサーの目的と役目のシム環が間に挟まる」仕様です(汗)

そのシム環の厚み:僅か0.02㎜なので、それだけの空間がこれら2つの群の間には「空気の空間として空いている」ことを意味します。

↑実際に互いに組み込む際の形状として重ねると、こんな感じになりますが (ワザと故意に、間に挟まっているのが分かるよう、少しだけズラして写している) もしかして・・分かんない???(汗)

↑実際に互いに組み込む際の形状として重ねると、こんな感じになりますが (ワザと故意に、間に挟まっているのが分かるよう、少しだけズラして写している) もしかして・・分かんない???(汗)

・・するとどうしてこんなふうに、たかが0.02㎜の空間を用意してきたのでしょうか???

デジタルノギスを使って計測すると、この互いの近接面は、おそらくほぼ均等に湾曲している曲率なので「0.02㎜分の空間は、全面に渡り均一の空間と言える」ワケです(汗)

その理由は簡単で「互いに近接面に (シム環を挟んでいる0.02㎜の空間のこと) 蒸着コーティング層を用意でき、且つその反射を起こせる」と明言できるのです。

これがまさに冒頭でもご紹介した『♦ オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』の勉強から得られた、学びの知識の一つだったり・・です(恥)

要はバルサム剤を使って接着してしまうと、例え蒸着コーティング層を互いにこの湾曲面に被せていようとも「反射していく反射光が、まさに反射光として反射していく為の猶予空間が無い」ことになってしまい、詰まる処互いの蒸着コーティング層の裏面 (つまり光学ガラスレンズとの接触面) で不必要な反射を繰り返してしまうことに陥るので、確実に反射して「ハイ、さよぅならぁ〜!」をしたかったのです!(笑)

まぁ〜そうは言っても、瞬時に次の入射光が透過していくのでバイバイできませんが(笑)、これこそが蒸着コーティング層を活用した「透過光の分散性の、逆作用の活用術」の一つであることを学びました(汗)・・この原理は「多光束干渉」と呼び、入射光はこの原理に基づいて多光束で反射していく中に「透過光として透過していける」原理を導き、スネルの公式によって計算できるようです(汗)

・・今頃、勉強しているッ!(恥)

恥ずかしいのですが、説明するのにどうしても勉強しなければ理解できず、仕方ありません!(恥)

光は分散性を持つ為、その波長別に屈折角度すら違います。

例えば分光器と言うプリズムに光を透過させると、虹色に分光して射出していく様子が視認できますね(笑)・・然し、その光は私達がフツ〜に浴びている普通の光なのです(笑)

従って例え僅か0.02㎜の空間でも、入射光の反射光が「反射光として成立できる」には十分な空間であり、この反射光を逆手に活用しきって「不必要な波長だけを、この第2群+第3群で選別している」次第です(汗)

これがこのシム環を挟んで空間を用意してきた真の狙いです。互いに近接面の曲率に被せてきた蒸着コーティング層は、あくまでも「透過光の為に用意されている」ワケで、選別が終わった波長だけをさらに強制的に「直進性を与えている」意味合いとして蒸着しているのです。

勉強によって、このように原理そのモノと、合わせて光学設計者の企図が理解できるようになりましたッ!(涙)

・・何と嬉しいことかッ!(涙)

するとここから見えてきたもう一つの狙いがリアルな現実になっていきます(汗)

そうですッ! 光学系第1群の前玉が・・どうして接着されたのか???・・です(笑)

まさに「色消し効果狙い」として、典型的なフラウンホーファー型レンズとして設計してきたことが、これで確実視できるのです(汗)

つまりこの前玉の2枚貼り合わせレンズ/ダブレット化だけで「アクロマート化されている」と明言でき、それが意味するのは「RとBの2つの波長について、色収差/球面収差/コマ収差の補正を仕上げている」と指摘できるのです(汗)・・結果、色ズレが究極的に防げている為、結像点の解像度は必然的に上がりますね(涙)

◉ 集光

光を (1点に) 集める物理的現象をそのものを指し、虫眼鏡の原理に同じ

◉ 収光

光を集める内容の全般を含み、且つ光学設計の中でどのように光を制御していくかに係る作業を指す

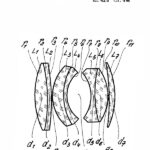

そこで今回扱ったモデルの特許出願申請書が発見できないので、仕方なく「非常近い光学設計の発明案件」を使って調べてみました(汗)

←『DE685572 (1936-08-16)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE685572 (1936-08-16)』ドイツ特許省宛て出願

Ernst Leitz Wetzlar GmbH在籍「Max Berek (マックス・べレク)」氏発明

お手頃価格で入手可能なErnst Leitz Wetzlar製標準レンズ『Summitar 5cm/f2《collapsible》(L39)』の発明を示す特許出願申請書です。

発明時期は1936年ですが、おそらくは凡そ70%代で剥奪されてしまった戦前ドイツの特許権の中に含まれていたと推察できます。

そうですねッ! 戦時賠償として戦前にまで遡って7割強の特許権が剥奪されました。だからこそ戦後日本の各メーカーが特許料を支払いせずとも大手を振って発明案件を転用できたのです(笑)

これこそが日本でライカコピーがアッと言う間に流行った背景の一角を示す事実ですが、或る意味それは、そもそも戦前段階での日本の光学発明案件があまりにも少なすぎたことを物語っており、このようなドイツ発明案件の参照を行ったところで、決して裁判沙汰にはならなかったのです(汗)

その一方で連合国側の特許権を模倣した場合には、執拗で、且つ凄惨を極めるほどに告訴されまくったらしいので、ついに時の日本政府が全面関与して整えられた環境こそが、実は㊧のシールだったりします(笑)

その一方で連合国側の特許権を模倣した場合には、執拗で、且つ凄惨を極めるほどに告訴されまくったらしいので、ついに時の日本政府が全面関与して整えられた環境こそが、実は㊧のシールだったりします(笑)

戦後日本の光学機械工業は飛躍的に発展しますが、そうは言っても戦争で工業界の全ての分野に渡って疲弊してしまった国内市場がすぐに活況を帯びることにはなりません。そこで海外輸出に先ずは弾みを付けることで国内市場の景況感も向上してくると考えるのは自然です。

日本の光学メーカーは挙って海外製オールドレンズの模倣を始めますが、戦後の輸出品の中には大手光学メーカー以外のアウトサイダー品も流れていました (いわゆるパクリ品)。結果海外光学製品メーカーからのクレームが起き (一部訴訟あり)、その品質に於いて政府を挙げて対応したのがこのシール登場の背景です (つまり政府が業界に直接関与した背景があるシールとも指摘できる大変希少な例です)。

◉ JCIA:日本写真機工業会

終戦当時1946年に発足した光学精機工業界写真部会 (当時17社) を前身とし、1953年に政府からカメラ産業が「重要輸出産業」に指定されたことを受け、1954年に部会を独立させて「日本写真機工業会 (JCIA)」としました。任務は日本の世界に於けるカメラ産業の発展

及び写真文化の普及を命題としていました。2000年に団体は解散し「カメラ映像機器工業会 (CIPA)」へと引き継がれます。

◉ JCII:日本写真機検査協会

輸出品取締法 (1948年制定) により日本工業規格 (JIS) の前身として日本輸出規格 (JES:輸出39携帯写真機) の最低標準規格/梱包規格が制定され、当初輸出業者の自主検査により実施されていましたが、品質向上/管理の寄与には程遠く1956年に第三者検査機関として「日本写真機検査協会 (JCII)」が発足し (当初7名)、輸出品取締法から輸出検査法に改訂された1957年を契機に、一定水準を満たさなければ輸出できない検査/審査を執り行う機関へと変貌しました。

◉ JMDC:財団法人日本機械デザインセンター

当時海外光学メーカーより意匠 (デザイン) 模倣のクレームや訴訟が多数発生したのを受けて、製品意匠と輸出価格の適正化 (自主輸出規制) を狙い発足したのが始まりです。輸出品に対するデザイン認定 (意匠審査/認定) 業務の他、認定書の発行及び製品個体への認定シール貼り付けを課していましたが、実際はJMDCからの委託を受けてJCIIが輸出品全数にシール貼付を代行していたようです (製産メーカーにシールが渡り出荷時に貼付済なのを輸出認定時に抜き取り検査して全数検査と扱っていた/輸出認可は事前申請だった為/全数検査に係る輸出停滞は機会損失を助長するから)。

これらのことからこの「PASSED」シールはある一定の品質基準に合致した製品であり、同時に海外意匠を模倣していないことを証明する「証」であったことが分かります。しかし製品の性能機能を厳密に保証する (つまり精度保証する) 目的で貼り付けしていたワケではなく、あくまでもグローバル的な視点から捉えた最低基準の話であり、さらにそれは輸出品の全数に及ぶ個体の「全数検査」を意味するものではないことを理解しなければイケマセン。

つまりこのシールには「何の意味も無い」と考えたほうが良さそうですね(笑) ヤフオク! などを見ていても、時々このシールが張り付いている事をメリットとして謳っている出品者が居ますが、笑ってしまいます。当方などはこのシールが貼り付いていたせいで経年焼けしてしまうので (シールの痕が残る) むしろ厄介だと受け取っています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

・・話を戻します。

この特許出願申請書内の記述で語られている内容を、そのまま和訳した内容をグリーン色文字で表記して明示します。

特許出願申請書の記述内容は、読んでもまるで「???」ですが(汗)、一つだけ明確に記されていたの「高速非対称型の対物レンズ」と言う下りです。また収差補正について、特に発明時の課題として挙げていたのは「子午線に於ける球面縦収差の過剰補正を知覚できないレベルまで低減、または完全に排除すること」としています。収差の話になってしまったので、実は収差についての勉強がまだ進んでいません (サクッと上辺だけ学ぶのにまた半年くらい要する)(恥)

子午線の球面縦収差とのことなので、凡そ光学ガラスレンズの表面が曲率で湾曲している為に、それを透過してくる透過光の集光位置 (光軸との交点) が波長別にズレていく時の収差を指していると思います(汗)

ちなみに「子午線」とは、地球で言うところの北極と南極を結ぶ線を意味し、凡そオールドレンズの光学ガラスレンズに於いては「360°の円周の1点から円中心を通過して対極の円周を結ぶ線 (数学で言う直径にあたる)」と考えた時、無数に子午線が存在することを表しますが (被写体からの光が無数に存在することを意味する) 特に光学系構成図などは、その光軸を含む子午線の断面を輪切りにして光学系の各群の光学ガラスレンズのカタチを図式化している図です。

合わせて例えば光路図なども同じように子午線の断面として捉えた時、透過光が波長別に透過して進んでいく様子、或いは光軸との交点を明示できる考え方です。

すると1枚の光学ガラスレンズを考えた時に、入射光が透過していく際、その光学ガラスレンズの屈折率が決まっていて、それはその光学ガラスレンズのどの部分でも一意に同一と言えます・・それなのに/同一の屈折率なのに透過光が光軸の1点に集光しない/交点として交わらない理由は、偏に「光学ガラスレンズの表面が円弧を描いて湾曲しているから」と指摘でき、だからこそ球体の一部を切り取ったようなカタチの円形の光学ガラスレンズを使って、光を記録している限り「永遠に収差との闘いは終わらない」のが宿命でもあります(汗)

従って一意の屈折率でも球面を透過してくる以上、その屈折率によって却って光軸との交点位置がズレていくのは自明の理です(汗) さらにそこに今度は光の波長別の屈折率の違いまで加味すると、光学ガラスレンズの一意の屈折率からさらに細かく屈折していく話になり、余計に光軸との交点位置がズレていく結末を迎えます(泣)

そこから前述のように「球面収差」の撲滅が希求されるのですが (1点に結像してくるのが一番良い、解像度が高いとの意味合い)、光学ガラスレンズが物理的に球面である以上、別の方法でそれら位置がズレていく透過光の光軸との交点を修正していく作業が必要になります。

これが「収光」と言う作業を意味し、光を意識的に制御していくことを指すコトバになります・・それは意識して計画的に光を曲げるのか (屈折させるのか) 反射させるのか、或いは吸収させるのか、最後は何もせずそのまま透過させていくのか・・と言う制御作業を意味します。

これは結果的に「エネルギー保存の法則」を語っていることにもなり「入射光=透過光+反射光+吸収光+屈折光=100%」との原理に従うしか物理的には語れません(笑)

要はオールドレンズとは、光学系の中で (光学設計も含めて) 絞り羽根や光学系格納筒の内壁やコバ端や、その他モロモロの要素を経て/介在して反射したり回折したりしつつも、最終的にどれだけ多くの光束を正しく適切に撮像面まで到達させられるのかの鬩ぎ合いなのだと理解できるのです(汗)

さらにその途中で他の光線の邪魔をしたり、妨害をしたり、下手すれば遮蔽のような極悪的な効果を生み出してしまう、暗黒面に導かれてしまったような光線だって居るのです(怖)

それらの影響を可能な限り低く抑えることで、より解像度の高い像としての結像が期待できるワケで、収差との闘いとは・・そういうストーリーを語っているのだと理解できるのです(涙)

その意味で例えるなら、光学系内の状況は、それこそまるでちょっとしたゲームの各ステージをどうやってクリアしていくのか・・みたいな話になっていると受け取られると、理解し易いかみ知れませんね(笑)

いずれにしても、この特許出願申請書での記述内容は、凡そ実務的な数値の羅列ばかりで全く理解できません(泣)

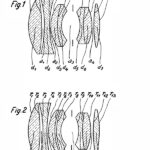

前の左図特許出願申請書の掲載図面から、今回のモデルの光学設計がとても近似していること分かります・・違うのは光学系第2群が2枚貼り合わせレンズ/ダブレット化していないだけです(汗)

その接着しなかった趣旨は前述したので、既に分かっていると思います。またこの「Summitar 5cm/f2」の製産出荷自体は、1952年で終焉を迎えますから、最新と言うほど新しい光学設計でもなさそうです(笑)

然し逆に考えるなら、自社開発する能力が未だ整っていない当時の日本の光学メーカーにとっては「なかなかに美味しい光学設計の一つ」だったのではないでしょうか(笑)・・何よりも、特許料を払う義務が発生しないのが魅力的です(笑) しかもその光学系の描写性能と言えば、確かに白黒写真時代の賜物ですが、それでも十分なほどに実績を積んでいます(汗)

・・飛びつかないワケがありませんッ!(笑)

←『DE1647349 (1950-01-09)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE1647349 (1950-01-09)』ドイツ特許省宛て出願

Ernst Leitz Wetzlar在籍Otto Zimermann、Gustav Kleineberg、Rudolf Ruehl氏による発明

この発明案件が実際に製品化されたモデルが『Summicron 5cm/f2《collapsible》(LM)』なので、まさに6群7枚の変形ガウス型光学系として仕上がっています(笑)

前のほうで述べた「ウソを載せるなッ!」的なご指摘は、まさにこの光学系構成図を載せていた某有名処の存在があったからになりますが「Summicron 5cm/f2」が間違いなくこの光学設計であるものの、今回扱ったモデルは「前玉、どう見てもくっついているんですがッ!(汗)」と言うお話です(笑)

・・単に当方を貶すだけの、オチですね(笑)

なお上のほうの写真で第2群の強い曲率の湾曲面に「虹色の輪っかが幾重にも現れている」のは「ニュートンリング」現象と呼び、この場合「僅か0.02㎜の近接空間」との要素から現れているだけの話で、重なっている位置ズレがこのような虹色の反射として現れているにすぎません・・もちろん組み込んだ後に、このような現象は一切発生していません(笑)

それは被写体に対して正対した時に生じないよう考えて光学設計されているからで、光学設計技師は、そういう細かい要素にまで気を遣って光学設計しているのです(涙)

◉ ニュートンリング/ニュートン環

貼り合わせレンズの接着剤/バルサム剤が完全剥離して浮いてしまい虹色に同心円が視認できる状態で、接着面が非常に近接している時の浮きで反射光が干渉し合う結果、表出する (見る角度によっても色合いや円状が異なる)。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

そんなワケで、長々と当方の汚名返上に突き合わせてしまい、本当に申し訳ございません(汗)・・お詫びします(謝)

合わせてここまでの超長文を読破頂き、ご心痛お察し申し上げます・・お疲れ様でした (ありがとう御座います!)(涙)

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手による『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手による『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

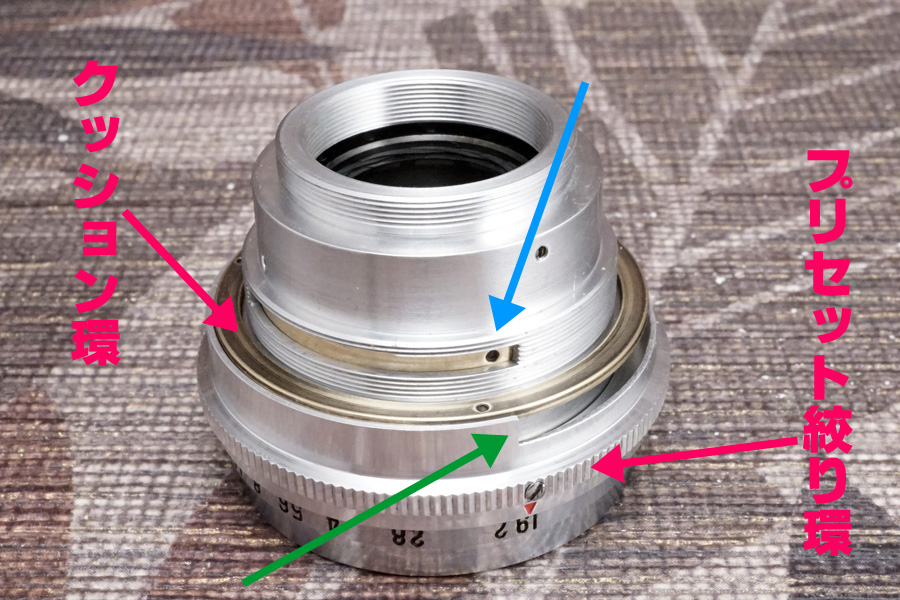

このモデルも基本的に鏡胴二分割方式を採った製品設計であり、鏡胴「前部/後部」に大きく分かれます。しかしその構造面が当時の一般的な同じ設計概念のオールドレンズとは少々異なる要素があり、その影響から今回のオーバーホール/修理ご依頼内容でもある瑕疵内容へと繋がっているようです(汗)

《オーバーホール/修理ご依頼内容》

❶ フィルター枠 (絞り値指標) 部分がグラついている。

❷ 装着した時、基準◇マーカーの位置にf1.9が来ていない。

❸ 光学系内に微細な埃と薄いクモリがある。

《上記以外に当方が確認した内容》

❹ 距離環を回すトルクがツルツル/ツーツーで軽すぎる。

❺ ヘリコイドには潤滑油が塗られていた。

❻ 無限遠位置の合焦が、極僅かなアンダーインフに見える。

❼ 鏡筒自体まで僅かにガタついている。

❽ 前回同型モデル整備時に、存在しない構成パーツが数点在る。

・・こんな感じです。

このモデルは鏡胴外装パーツが「2種類の金属材を使って造られている」のが分かり、以下のようになります。

◉ フィルター枠 (絞り値刻印含む):真鍮材/ブラス材、光沢クロームメッキ加工

◉ プリセット絞り環:アルミ合金材、光沢クロームメッキ加工

◉ 絞り環:アルミ合金材、光沢クロームメッキ加工

◉ 距離環:アルミ合金材、光沢クロームメッキ加工

◉ マウント部:真鍮材/ブラス材、微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工

・・です。

従って金属材の相違と共に、メッキ加工の違いが現れる為、仕上がっている鏡胴を目にした時「3種類の色合いとメッキ加工に見えてしまう」製品です。

これは完全解体すればすぐに判明しますが、内部構造の問題から使っている金属材に違いが現れることが理解できますし、その一方で「筐体外装パーツの駆動部分に限定して、アルミ合金材に光沢クロームメッキ加工を施し化粧化させている」製品設計とも理解できます。

パッと見でとても美しい筐体意匠であり、製品設計含め何某かのこだわりを強く抱いて造られた製品のように、その印象を受け取れます(涙)

またこの当時1950年代として捉えても、特に海外製品のオールドレンズまで含めた「シルバー鏡胴モデル」の中だけで比較した時、これら被せているメッキ加工に明らかな相違が確認でき、凡そ日本製オールドレンズのメッキ加工技術が世界一の品質を保っていたことを、今さらながらに如実に感じ取れるのです(涙)

特に当方のように、筐体外装の『磨き入れ』工程を経ているオーバーホール作業を語る時、それは筐体外装パーツに施されているメッキ加工の質の違いを、光学メーカー別に、ひいては国別に指摘できるのが何ともオモシロイ結果であり、一言にメッキ加工と言ってもいくつも種類がありますが、それらの中で間違いなく日本のメッキ加工技術は「当時世界一だった」ことをお伝え申し上げます(祝)

ちなみに今現在も質が異なる国が一部に残りますが、凡そ多くの国で近似したメッキ加工技術まで到達しており、その質の差を掴むのはとても難しく変わっています(汗)

前述 ❶ 〜 ❽ について、順番に説明していきます。

❶ のフィルター枠 (絞り値刻印含む) がグラついていた理由は明白で、フィルター枠を固定する為に用意されていた締付ネジ3本 (均等配置) を全く締め付けていなかったことに起因します(汗)

然し問題だったのは、その締め付けされていなかった理由で(泣)、それは失念して締め付け忘れてしまったのではない「ワザと故意に締め付けなかった」ことが判明したのです(涙)

このような事実から、この個体を最後に整備した整備者は、決して「プロの整備者」ではない、いわゆるその筋のマニアだったことが判明します(汗)

もっと言うなら、この過去メンテナンス時の整備者は「全くオールドレンズの原理原則を理解していない」整備者であり、敢えて指摘するなら「バラした時の逆手順でしか組み立てられない人」と言う、凡そ最も最下層に位置する非常に低俗な整備者だったことが分かります(笑)

・・要は、まるでチグハグに組み立てている結果の仕上がりだった!(笑)

その意味で言ってしまうなら(笑)、このような非常に希少性の高いモデルだからこそ、現れている瑕疵内容の改善に挑んだのでしょうが、その「挑む前提」がどうしようもなく低次元であり(笑)、凡そ今まで整備してきた自身の経験値だけを頼りに整備している輩だからこそ「低俗だッ!」と語っています(笑)

ハッキリ言って、オールドレンズに於ける整備経験値なんて、凡そ何の役にもたたない話であって、数多のオールドレンズ個体が辿ってきたいにしえの時間と劣化状況は千差万別であり、そこに経験値などが物を言うハズがないのです(笑)

従って当方は必ず「観察と考察」を執拗に徹底的に実施し「原理原則」に照らし合わせて「本来在るべき姿」へ導いていくので、凡そ今までの経験値などクソの価値すらありません(笑)

逆に言うなら、だからこそ未扱いで初めてバラすオールドレンズでも、必ず適正な組み上がりへと導いていけるのです (当たり前でしかない)(笑)

ところがプロのカメラ店様や修理専門会社様へ依頼した時の話をオーバーホール/修理ご依頼者様から伺うと、多くのプロのカメラ店様や修理専門会社様に於いて「〜だから扱いできない」と断られることがあると聞きます。するとその「〜だから」の部分が物凄く気になるワケですが(笑)、何と「扱ったことがないから」だと言うらしいのです(笑)

・・えッ??? それッて「原理原則」知らないッてこと???!!!(驚)

いわゆる断り文句の一つとして扱ったことがない点を理由に当てているのでしょうが(汗)、ハッキリ言って、それッて「プロの整備者」として恥ずかしいと思っていないのかと・・「???」になりますね(笑)

・・世も末ですッ!(怖)

それゆえいくらでも (毎回バラすたびに)「ごまかしの整備」ばかり出現しているワケで、おかげで当方の尻拭いはとどまるところを知らず(泣)、14年経ってもいまだに相変わらず「不適切/間違いを正す作業ばかりしているだけ」と言う、凡そ高尚、且つ崇高、至高の技術スキルとはまるで程遠い、底辺レベルの (つまり沼の底です) 整備スキルしか積み上がらない始末で、いつまで経っても罵られるばかりと言う身の上なのです(涙)

❷ の指標値が真上に来ない瑕疵も、実は❶ の影響の結果として現れている要素でしかありません(泣)・・ッて言うか、そもそも❶ が発生した原因こそが問題の根源であり(涙)、全てを狂わせていったことに気づいていないのです(笑)

・・あまりにも低俗過ぎるッ!(笑)

❸ は残念ながら、この個体の光学系に被せられている蒸着コーティング層の耐用年数として、限界を迎えており、どうにも対策がありません。ひいて言うなら一度磨いて蒸着コーティング層を完全除去してから、最蒸着するしか方法がありません(涙)

❹ と❺ まさにそのコトバのとおりで、ヘリコイドに「潤滑油」を注入している結果のトルク感でしかありませんが、これも残念ながら「当方のポリシ~として、潤滑油だけに頼った整備をしていない」為、大変申し訳ございませんが、ご依頼時にご指示を賜った「現状と同程度」とのトルク感に仕上げることは、物理的に不可能です(涙)・・申し訳ございませんッ!

もちろん「潤滑油」はありますが、注入して仕上げてもまた数年でトルク感は変化してくる為、当方が基準として狙っている「10年間使える」仕様として仕上げるには「潤滑油」に頼った整備は・・できないのです(涙)

・・これは当方自身の『決意』なので、どうにもこうにも覆すことは不可能ですッ!

❻ は当初バラす前時点の実写確認で、当方所有マウントアダプタにてチェックした時に、確かに合焦していると言われればそのように見えるものの、当方自身が納得できる合焦レベルに達していない「妙に足りない印象の解像度感」であることを指して、極僅かなアンダーインフと捉えました(泣)

・・実際バラしたところその原因が判明しています(汗)

❼ と❽ が同じ原因から派生的に起きている瑕疵になりますが、要は過去メンテナンス時の整備者が全く「原理原則」を理解していなかったが故に、辻褄合わせが辻褄合わせを導いて、次から次へと「ごまかしの整備」に至った結末だったことを表しています(涙)

当方が前述の中で、この整備者のことを「その筋のマニア」と表現したのには根拠があり、そのごまかし方を知っていたからです(笑)

それは或る意味「原理原則」をほんの少し理解しているとも指摘できますが、残念ながらそのレベルは「噛っている程度のレベル」としか言いようがない低俗さなのです(笑)

↑なお、念の為に2019年時点の前回整備した時の個体から、完全解体した時の全景写真を転用してきました。1つ前に載せた今回扱った個体を完全解体した時の全景写真と比べれば、その構成パーツにほぼ変化が起きていないことが分かります (1つだけ光学系第2群の遮光環だけ外れなかった為、見た目が違う状態で写っている)。

↑なお、念の為に2019年時点の前回整備した時の個体から、完全解体した時の全景写真を転用してきました。1つ前に載せた今回扱った個体を完全解体した時の全景写真と比べれば、その構成パーツにほぼ変化が起きていないことが分かります (1つだけ光学系第2群の遮光環だけ外れなかった為、見た目が違う状態で写っている)。

それは今回の個体の内部に「不必要なパーツが使われていた」ことを表す『証拠』として掲示しているので、決してウソを語っていないことを明示している目的からなのです(汗)・・いちいち面倒くさいったらありゃしません(泣)

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒 (アルミ合金製) です。外も中も全ての面でアルミ合金材削り出しのアルマイト仕上げのままです(汗)

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒 (アルミ合金製) です。外も中も全ての面でアルミ合金材削り出しのアルマイト仕上げのままです(汗)

結果、今まで何回か施されてきた整備経緯の中で「一度もちゃんと磨かれていない」ため、詰まる処、製産時点から、ただただひたすらに経年劣化が進んでいくだけと言う、非常に哀しいいにしえの時を刻んできた個体だったことが、たったこの一つの構成パーツをチェックしただけで掴めます(涙)

上の写真で赤色矢印で指し示している箇所を「平滑研磨」して今回は仕上げています。それはこのアルミ合金材含め、その位置に組み込まれる別の構成パーツの酸化/腐食/錆びの状況をチェックすれば一目瞭然であり、凡そ一度もちゃんと処置されていません(涙)

バラしたパーツの経年劣化や酸化/腐食/錆びを放置したまま組み立てるって・・いったいその整備に何の価値があると言うのですか???(笑)

・・整備する人達、答えたらどうなんですか???

何かしら瑕疵を改善したいからバラすのでしょうが、そのような整備には意義はあっても「価値」はありませんッ!・・この点だけはハッキリ100%指摘できます(笑)

何故なら、その整備が「10年間の使用を担保できていない」からですッ!

するとそんな大それたつもりで整備していないと逃げますが(笑)、或いは自分がヨシとすれば良いだけだからと、あたかも真っ当な理由付けをしますが(笑)、なんだかんだ言っても「その整備時点でそこまで到達した酸化/腐食/錆びを除去しないなら、整備したところで製品寿命の進行は抑えられず、むしろ新たな酸化/腐食/錆びを招く環境を整えているだけの、本当に酷い短命化処置でしかない!」とハッキリ申し上げさせて頂きます!(怒)

グリースを改めて塗り直すのだから短命化にならないと、面と向かって言ってきますが・・違いますッ!(笑)

だから「原理原則」を知らないと言っているのです。もっとちゃんと潤滑剤の本質を研究したらどうなのかと思いますね(笑)・・恥ずかしいッ。

もしも自分の所有物なのだから、自分だけが良ければいい・・なんて言うなら、そもそも人となりとしてどうなのかと、思いますしねぇ〜(恥)

だから50年後には、間違いなく消えていく運命しか残っていない『絶滅危惧種』なのが、オールドレンズだと執拗に述べています!(怒)

ちなみに当方は自分が整備した個体について、その経年の中で「自らお金を払って回収して検証している」からこそ「10年使えることを狙う」と明言できるのです!・・今までの14年間で回収できた経年の検証は「2年後、3年後、5年後、6年後、7年後、8年後、そして9年後」について、複数個体を回収し再び完全解体する中で内部状況や経年劣化進行、或いは酸化/腐食/錆びの発生状況、そして何よりも「光学系内劣化状況の把握と操作性の再確認」を実施しているのです。

闇雲に印象やイメージだけで「10年使えることを狙う」と大袈裟に煽って語っている話では決してないのです!

するとその検証結果は「2年後〜7年後」までは100%完璧に内外操作性を担保しキープできていたことを確認しました。そしていよいよ「8年経過後」ついに内部に経年劣化進行に伴う現象を視認する事実に遭遇します・・それが「揮発油成分の出現」であり、8年経過すると内部構成パーツの一部に「湿ったような印象の箇所を発見する」と指摘できます。

つまり「8年後〜9年後」に於いては、とうとう揮発油成分が内部を廻り始めている事実をつきとめるものの、それは例えば「白色系グリース」を使った時の実地検証での、凡そ「2年後〜数年後」で、完璧にヒタヒタと液化した揮発油成分が内部に廻っている状況とは、まるで別次元であることを物語っているのです・・何故なら、湿っているだけで、決して液化まで進んでいないからです(汗)

・・こういう事柄がリアルな現実であって、事実であって、物理的検証なのだと言っているのです!

そしてその時、当方が施した金属に対する『磨き研磨』は、何と「9年後」ですらまるでそのままに顕在していたのです!(驚)・・つまり酸化/腐食/錆びの進行を抑制できていることを「自ら実地検証して把握している」ことを語っているのであって、この点について同格に「9年後」まで自らの整備を検証できているのか否かこそ・・が「当方の唯一の基準」であり、そこに並ぶ、或いは優越している立場の相手でない限り「批判には聞く耳を持たない」と言っているのです!(笑)

・・これこそが当方の凄みであって、整備すると言う作業の『重み』だと言っているのです!

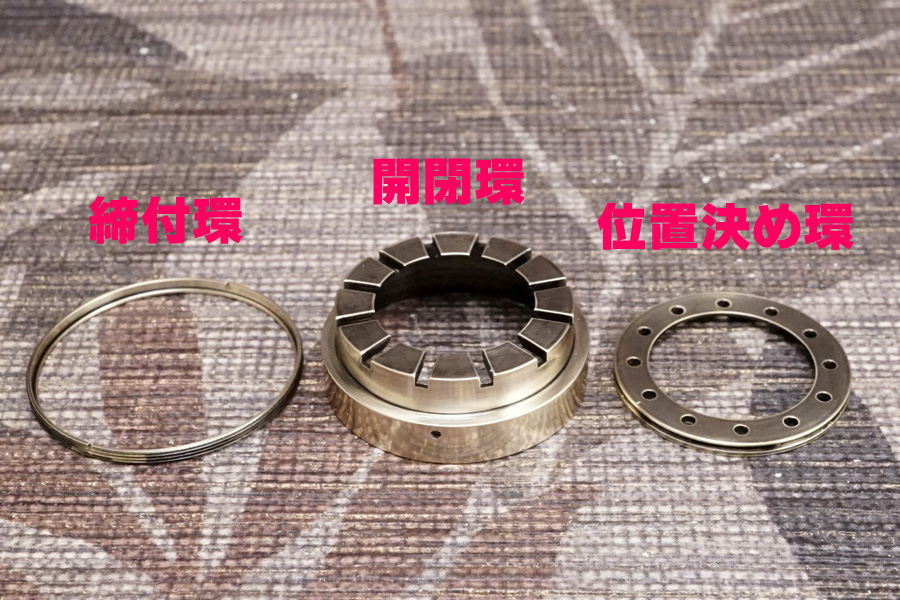

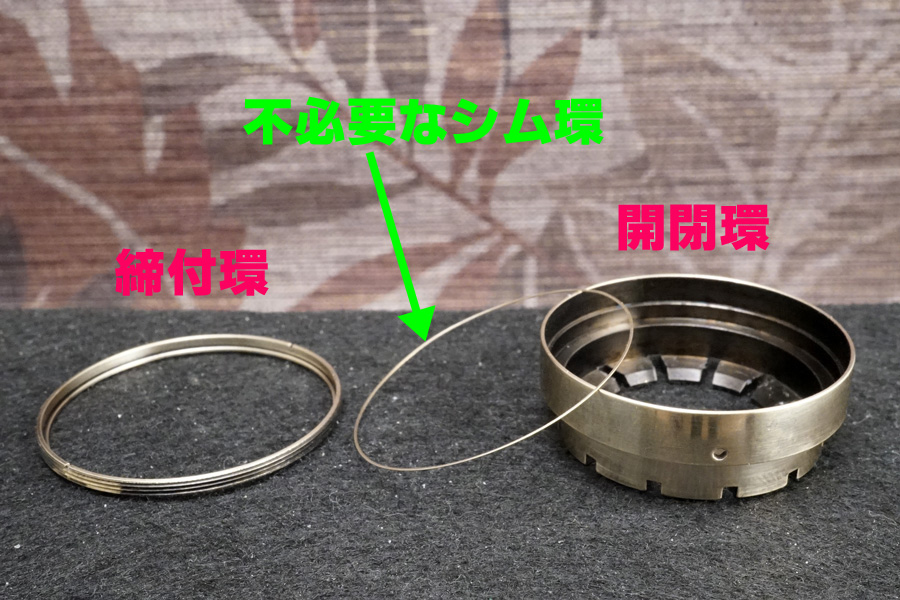

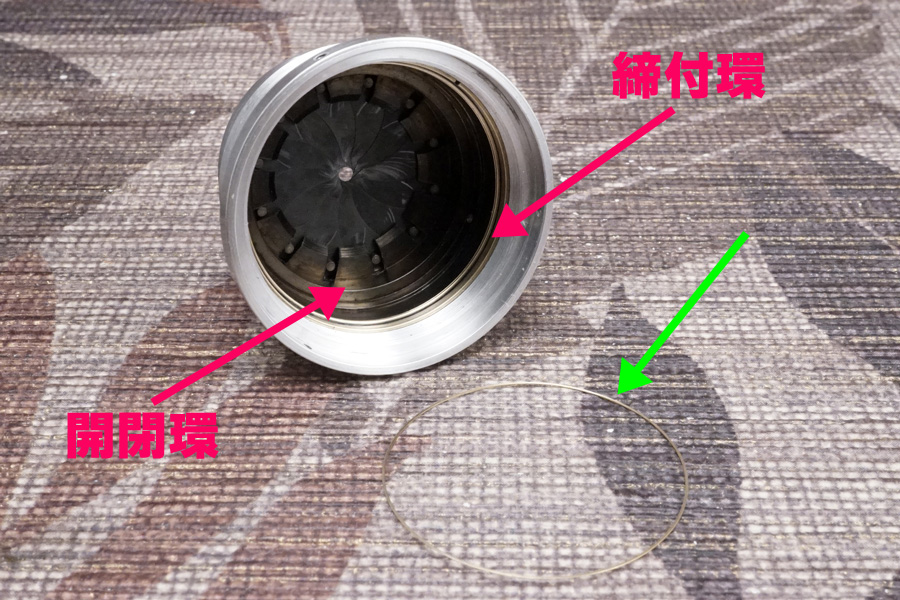

↑上の写真は前のほうの鏡筒最深部に組み込まれる「絞りユニット」の構成パーツを並べています。㊧から「締付環/開閉環/位置決め環」の順です。

↑上の写真は前のほうの鏡筒最深部に組み込まれる「絞りユニット」の構成パーツを並べています。㊧から「締付環/開閉環/位置決め環」の順です。

もちろん既に当方の手による『磨き研磨』が終わっている為、ご覧のようにピッカピカに仕上がっていますが(笑)、当初バラした直後は、㊥の「開閉環」の内部に見えている「焦げ茶色」に、経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びが進行しているのがリアルな現実です(笑)

そしてピッカピカに磨いているのはキレイだからではなく(笑)、経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びを完全除去することで、最低限のグリース塗布に仕上げられることを表し、結果的に「10年使えることを狙う」ことを意味します。

もちろん上の構成パーツは絞りユニットで使うパーツですから、ここにグリースなどの「潤滑剤」を塗布することは・・決してありません!(笑)

従って当方の手による『磨き研磨』によって、平滑性を取り戻すよう仕上げているワケです。

何処かのバカが「外から見えないのにピッカピカに磨いても意味がない」と罵っていましたが(笑)、こういう低能なヤツには、まるで理解できない話なのでしょう(笑)・・恥ずかしい(恥)

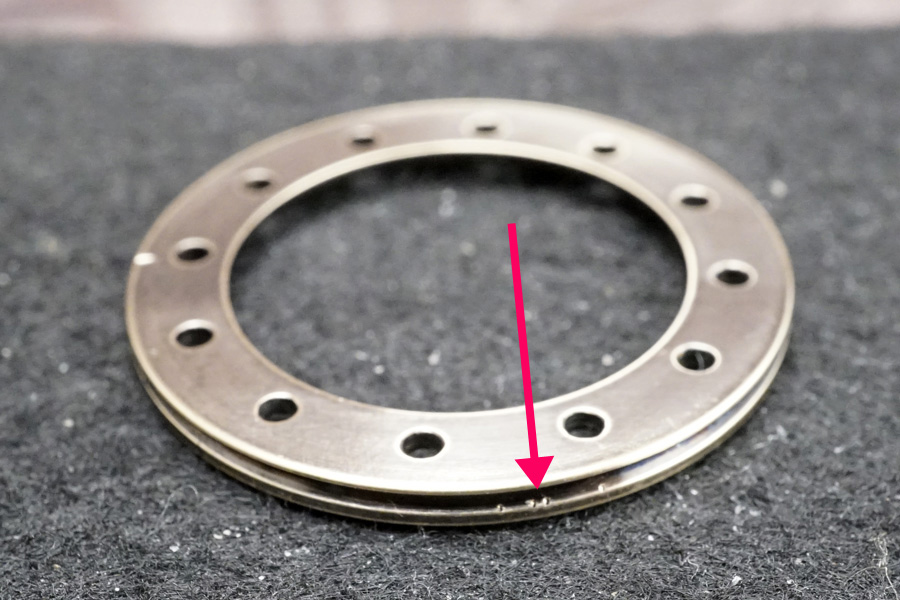

↑その中から「位置決め環 (㊨)」をピックアップして或る根拠について・・解説していきます。赤色矢印で指し示している箇所が問題になってきます(汗)

↑その中から「位置決め環 (㊨)」をピックアップして或る根拠について・・解説していきます。赤色矢印で指し示している箇所が問題になってきます(汗)

↑この個体は残念ながら、製産後に最低でも3回の整備を経ていることが分かりますが、そのいずれも「正しい位置で位置決め環を締め付け固定していなかった」という『証拠』として拡大撮影しています・・上の写真に写っているのは、イモネジの締め付け痕ですが、この4箇所の中で「製産時点は1箇所だけ」なのは言うまでもありません(汗)

↑この個体は残念ながら、製産後に最低でも3回の整備を経ていることが分かりますが、そのいずれも「正しい位置で位置決め環を締め付け固定していなかった」という『証拠』として拡大撮影しています・・上の写真に写っているのは、イモネジの締め付け痕ですが、この4箇所の中で「製産時点は1箇所だけ」なのは言うまでもありません(汗)

このパーツは「位置決め環」なので、絞り羽根の「位置決めキー」が刺さる穴がめぐっており、それが意味するのは「絞り羽根の閉じ具合が不適切なまま組み立てられていた時期がある」ことを示す『証拠』でもあるのです(泣)

絞り羽根の1枚と1枚の間隔が、上の写真の「位置決めキー用の穴の位置」で掴めますが、それに対してどれだけ不適切な位置で締め付け固定していたのかが窺えます(怖)

・・こういう整備が真実なのだと、言っているのです!(怒)

どうしてこんなことが起きるのですか???(怒) 製産時点のままに組み立ててれば良いではありませんか!!!(怒) 造られた時に締め付け固定されている位置で、そのまま固定すれば良いではありませんか!!!(怒)・・どうしてこういういい加減でデタラメな整備を、公然と平気で行えるのですか???(怒)

もちろん今回のオーバーホール工程では、製産時点の締め付け位置を追求し確定させて仕上げている為、その仕上がりは「製産時点」と同一なのは言うまでもありません (そんなのは当たり前のことでしかありません!)(笑)

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

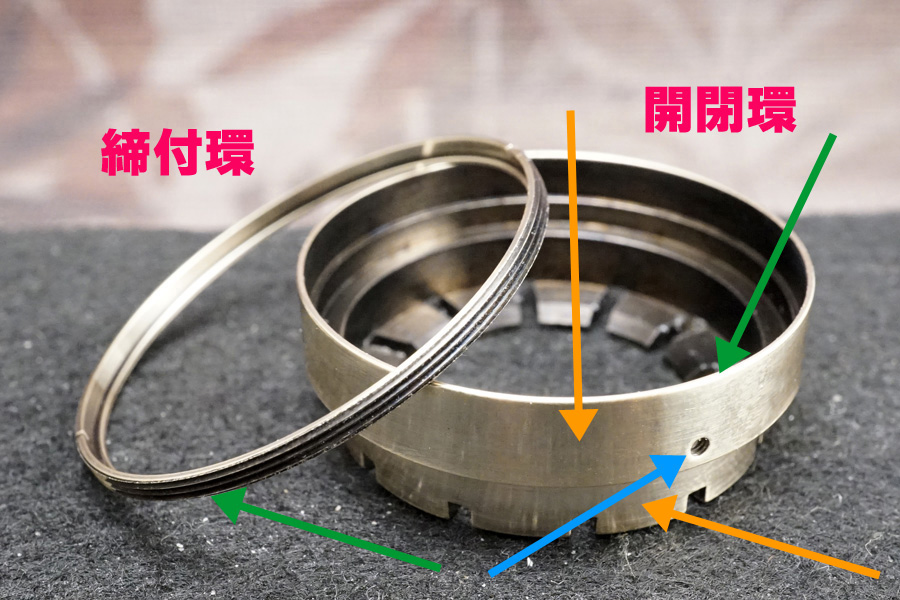

↑「締付環 (㊧)」と「開閉環 (㊨)」ですが、㊧の「締付環」の裏側は「平滑研磨」なのです。

↑「締付環 (㊧)」と「開閉環 (㊨)」ですが、㊧の「締付環」の裏側は「平滑研磨」なのです。

つまり「締付環 (㊧)」と「開閉環 (㊨)」のグリーン色の矢印で指し示している箇所が、互いにダイレクトに接触して回転駆動しているものの「締付環 (㊧)」のほうはネジ山が介在するので最後まで本締めして固定しますから「回転駆動するのは、㊨の開閉環だけ」と言うお話です(笑)

そしてさらにオレンジ色の矢印で指し示している箇所も、実は鏡筒の内壁にダイレクトに接触する為、同じように「平滑研磨」が必須になります。

実は今回扱ったこの個体でいくつもの瑕疵が残ってしまった根本的な原因は「経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビを一切除去せずに、そのまま組上げたから」と指摘でき、それは或る意味、製品設計上の課題の一つでもあったと思いますが、それを今から追求しても意味がありませんね(笑)

従ってオールドレンズを整備すると言うことは「原理原則」に則って「本来在るべき姿」に導いてあげれば良いだけの話であり、製品設計の課題が残っているなら、それをそのまま受け入れ (下手な処置を施さず) 製産時点に戻して組み立ててあげれば、自ずとそのような仕上がりに到達するのは・・道理ではありませんか???・・と言っているのです(笑)

それでは今回のこの個体でいったい何が起きていたのかを次に説明します。

↑ご覧のように「締付環 (㊧)」と「開閉環 (㊨)」の間に「不必要なシム環」を挟んで組上げたのです(汗)

↑ご覧のように「締付環 (㊧)」と「開閉環 (㊨)」の間に「不必要なシム環」を挟んで組上げたのです(汗)

いったいどうしてこんな本来使われていない「シム環」を間に挟んだのでしょうか???(笑)

理由は簡単で、前述のとおり経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビを一切除去しないままに組み立てようとした為、それら酸化/腐食/サビが抵抗/負荷/摩擦となって絞り環操作が硬くなったか、重く仕上がってしまったのです(笑)

それを低減するための「ごまかしの整備」として、このような「不必要なシム環」を間に挟んで抵抗/負荷/摩擦を低減させていたワケです(笑)

・・凡そ低能なレベルの発想でしたか、ない!(笑)

その結果、何が起きたのかと言えば「寸法公差」を逸脱してしまい、光学系前群格納筒をネジ込んだ際に、今度はその格納筒の底面に接触するように変わってしまいました(汗)・・仕方ないので、今度は別の「ごまかしの整備」へと突き進むというオドロキの所為なのです(笑)

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

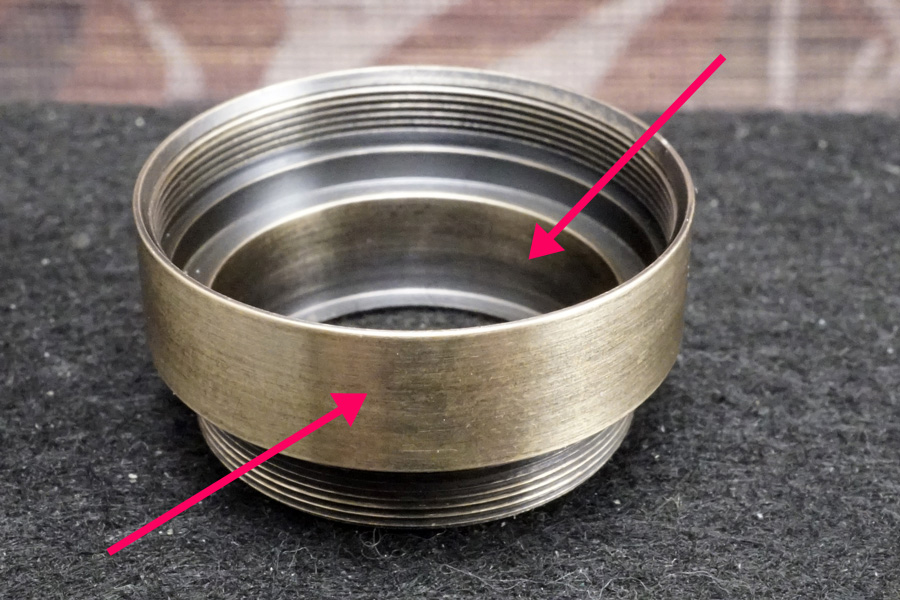

↑前出「締付環」の上に乗っかってくる「光学系前群格納筒」であり、この中に光学系第1群の前玉と、第2群に第3群の3つの光学ガラスレンズが格納されていきます。特に赤色矢印で指し示している箇所の内壁に「反射防止黒色塗料」が着色されていた為、溶剤で溶かして完全除去してからさらに「平滑研磨」して仕上げています。

↑前出「締付環」の上に乗っかってくる「光学系前群格納筒」であり、この中に光学系第1群の前玉と、第2群に第3群の3つの光学ガラスレンズが格納されていきます。特に赤色矢印で指し示している箇所の内壁に「反射防止黒色塗料」が着色されていた為、溶剤で溶かして完全除去してからさらに「平滑研磨」して仕上げています。

↑その光学系前群格納筒をヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影していますが、何と赤色矢印で指し示している箇所にグリーン色の矢印で指し示している「C型環」がハメられていたのです(汗)

↑その光学系前群格納筒をヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影していますが、何と赤色矢印で指し示している箇所にグリーン色の矢印で指し示している「C型環」がハメられていたのです(汗)

通常、もしも仮にこの光学系前群格納筒のネジ込み位置を、途中で停止させたいなら「C型環」ではなくて「シム環 (1箇所を切断していない円形環)」を使います。

然しそれはあくまでも急場しのぎの処置なので、多くの場合製品設計のヤリ直しに至るのが道理です。何故なら、深くネジ込まない位置で旋盤機のネジ山研削を変更すれば良いだけの話なので、凡そ「シム環」を入れ込んでいるのは、多くの場合で過去メンテナンス時の整備者の仕業だと、モロバレしている次第です(笑)

←逆に言うなら「C型環 (留め具)」の目的と役目は明白で、左写真のように赤色矢印の方向に反発して、その「C型環」が介在する別の構成パーツを「固定する」目的と役目なのです。

←逆に言うなら「C型環 (留め具)」の目的と役目は明白で、左写真のように赤色矢印の方向に反発して、その「C型環」が介在する別の構成パーツを「固定する」目的と役目なのです。

そして「C型環」で固定する場合、その対象先の構成パーツは「駆動するパーツ」であることが多いのが、この留め具を使う最大の目的と役目なのです(笑)

従ってこの箇所に「C型環」を留め具として使う道理が100%存在しないので「過去メンテナンス時の整備者が入れ込んだ」とモロバレするワケで(笑)、これこそが「原理原則」に則った「観察と考察」だと言っているのです(笑)

もちろんこの「C型環」など挟まずとも、この光学系前群格納筒はキッチリとネジ山の終端までネジ込みが完了し「本来の適切な光路長を担保できる」のは、当たり前の話であって、これをこういう処置を講じて「ごまかしの整備」を行うこと自体・・まるで信じられません!(怒)

結果、今回扱った個体を当初バラす前時点の実写確認で「何だか違和感を感じる合焦/ピント面だなぁ〜」と正直に感じたのは、まさに光路長が狂っていたことかに起因する写りだったことを示していると・・言っているのですッ!

ハッキリ言って、このモデルッて・・とんでもない価格帯で流通している超稀少品・・なのに、売るためなら何でもアリなのが信じられないのです(怖)

従って「無限遠位置でピントはシッカリ合っている」と言われても、当方的にはこのような所為が施されている (光路長が不適切な状況の) 画を観て「適正です」とは申し上げられないワケで、これが『証拠であり根拠』だと言っているのです(汗)

もしも当初の写り具合に戻す必要があるなら、これら不必要なパーツ類は捨ててしまうワケにはいきませんから、オーバーホール/修理が終わりましたらちゃんとビニル袋に封入の上、同梱してお渡しします(汗)

↑今度は光学系後群側の格納筒です。やはり赤色矢印で指し示している箇所に「反射防止黒色塗料」が着色されていた為、当方にて完全除去しています。

↑今度は光学系後群側の格納筒です。やはり赤色矢印で指し示している箇所に「反射防止黒色塗料」が着色されていた為、当方にて完全除去しています。

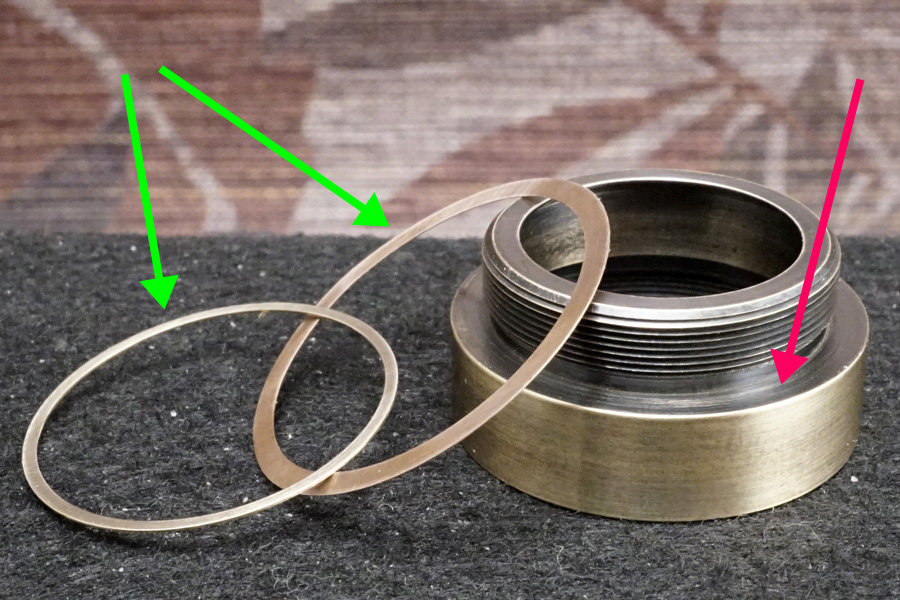

↑さらに一つ前の光学系後群格納筒をヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影していますが、何と赤色矢印の箇所には、左側に並べたグリーン色の矢印の「シム環」2つが重ねられて仕込まれていました(汗)

↑さらに一つ前の光学系後群格納筒をヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影していますが、何と赤色矢印の箇所には、左側に並べたグリーン色の矢印の「シム環」2つが重ねられて仕込まれていました(汗)

↑ワザと故意にズラして、2つの「シム環」が入っていることが分かるように撮影していますが、実際はこんなふうにはみ出す猶予はないので、これら2つの「シム環」は互いに重なりますが、もしも製産時点にこのように2つの「シム環」を介在させる必要があるなら「必ず同径で入れ込んでくる」のが製品設計者の考えることであって、このように格納位置がズレる懸念が残る、径の異なる「シム環」は重ねて挟まないのです(笑)

↑ワザと故意にズラして、2つの「シム環」が入っていることが分かるように撮影していますが、実際はこんなふうにはみ出す猶予はないので、これら2つの「シム環」は互いに重なりますが、もしも製産時点にこのように2つの「シム環」を介在させる必要があるなら「必ず同径で入れ込んでくる」のが製品設計者の考えることであって、このように格納位置がズレる懸念が残る、径の異なる「シム環」は重ねて挟まないのです(笑)

・・だからすぐに「ごまかしの整備」だと判明した!(笑)

要は、そもそも鏡筒最深部の絞りユニットの開閉環を締め付ける時に「不必要なシム環」を1本挟んだのが拙いのです(笑)

その結果、光学系前群が最後までネジ込めなくなり、仕方なく「C型環」を挟んでごまかし、挙句の果てには今度は後群格納筒まで格納位置を後退させている始末で「前群を被写体側に延伸させたのだから、後群も丸ごと後退させて、ちゃんと写っているように如何にも的に仕上げた」と言う卑怯千万、且つ劣悪な所業がこのように白日の下に晒されましたッ!!!(怒)

・・とんでもない話ですッ???(怒)

このように光路長の異変 (つまり描写性能の変化) を理解している人間なので、全くのドシロウトではなく、だからこそ「その筋のマニア」と冒頭で指摘しました(汗)

その根拠が「前群を伸ばしたなら、後群は後退させる」結像点を、如何にも適切なように仕向けている始末で、もしもこれを「プロの整備者」が行ったのだとしたら、相当な詐欺行為であり、とんでもない話です!!!(怒)

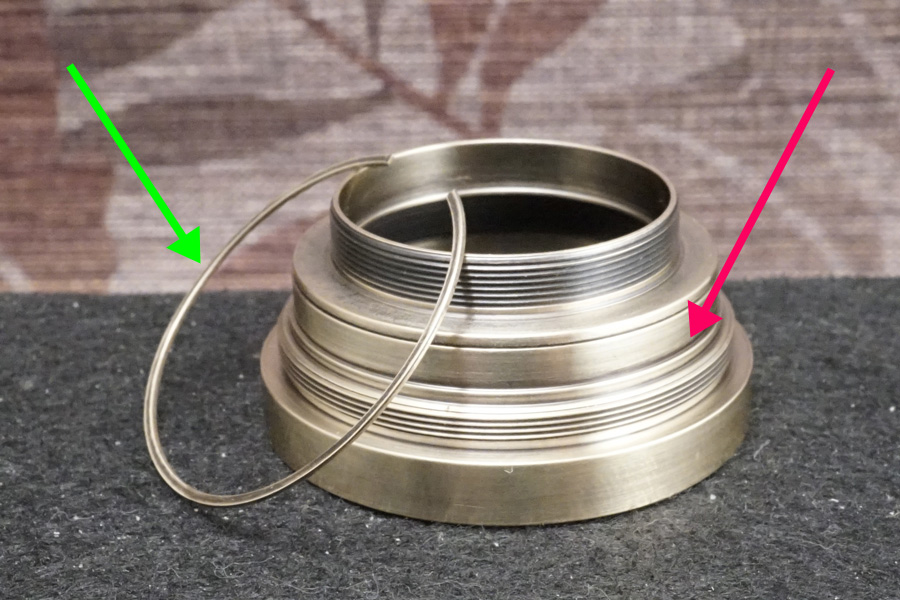

↑いつもならサクッとここまでオーバーホール工程が進むのですが、今回扱った個体は、そもそも絞りユニットに「ごまかしの整備」が施されていた為、ここまで説明を要してしまいました・・長くなり、申し訳ございません!

↑いつもならサクッとここまでオーバーホール工程が進むのですが、今回扱った個体は、そもそも絞りユニットに「ごまかしの整備」が施されていた為、ここまで説明を要してしまいました・・長くなり、申し訳ございません!

「開閉環」と「締付環」の位置関係です。

ちなみに手前に置いているグリーン色の矢印で指し示している「シム環」が問題の根源たる真犯人ですッ!

これを挟むと、再び光学系前群格納筒を被写体方向に延伸させる必要が発生する為、使いませんし、もちろん使わずとも適正に仕上がるので、これこそが製産時点を示していると明言できるのです(笑)

何故なら「開閉環」を締め付け固定している「締付環」が、ちゃんとネジ込みの最後まで到達して「硬締めで締め付け終わる (その先にも前にも微動しない/猶予がない)」ワケで、だからこそ製産時点だと言っているのです。その位置で締め付けが終わっていても、絞り羽根の開閉は大変滑らかでスムーズなのを確認できています (そのように製品設計されているのだから、当たり前の話です)(笑)

・・至極当然な話だけで述べています!(汗)

そういう事柄をちゃんと調査せずに、自分の思いつきだけに頼って「ごまかしの整備」をするから、堪ったものではありません(泣)

・・それを突き止めて、適切に戻しているのは、当方だけと言う低俗な結末なのです(涙)

当方が行っているこのようなオーバーホール作業の、いったい何処に「高尚、且つ崇高、至高の技術スキル」が介在していると言えるのでしょうか???(恥)

だから当方はこのブログで執拗に、何度も何度も「当方の技術スキルは低すぎて低俗ですッ!」と語っています(涙)

ただただひたすらに、今までの14年間、過去メンテナンス時の整備者の「ごまかしの整備」を正す作業ばかり、ヤッている始末です・・これを恥ずかしいと思わずして、何とするでしょうか???(恥)

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました。ブルー色の矢印の箇所に、絞り環と連結する為に用意されているネジ山が見えています。このネジ穴が右方向に移動するので「絞り羽根が最小絞り値方向まで閉じていく」原理です・・ここには「シリンダーネジ」と言う特殊ネジがネジ込まれます。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました。ブルー色の矢印の箇所に、絞り環と連結する為に用意されているネジ山が見えています。このネジ穴が右方向に移動するので「絞り羽根が最小絞り値方向まで閉じていく」原理です・・ここには「シリンダーネジ」と言う特殊ネジがネジ込まれます。

◉ シリンダーネジ

◉ シリンダーネジ

円柱の反対側にネジ部が備わり、ネジ部が締め付け固定される事で円柱部分が他のパーツと連携させる能力を持ち、互いにチカラの伝達が実現できる役目として使う特殊ネジ (単なる連結のみに限らず多くの

場合でチカラの伝達がその役目に含まれる)。

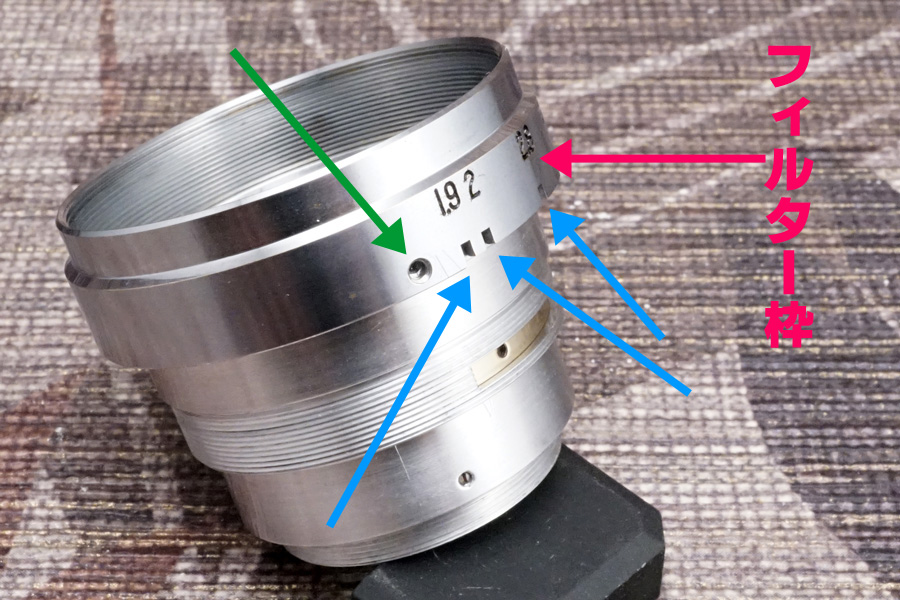

↑鏡筒に「フィルター枠」をセットしてから、手前に並べた「プリセット絞り環 (㊧)」と「クッション環 (㊨)」が組み込まれますが、その名前のとおりクッション性を持つ為、ブルー色の矢印で指し示している箇所の反発式スプリングが3本刺さります。

↑鏡筒に「フィルター枠」をセットしてから、手前に並べた「プリセット絞り環 (㊧)」と「クッション環 (㊨)」が組み込まれますが、その名前のとおりクッション性を持つ為、ブルー色の矢印で指し示している箇所の反発式スプリングが3本刺さります。

この反発式スプリングにはちゃんとカタチがつけられていて「下から上に向かって斜上に広がる」ワケで、要は㊨の「クッション環」の上に「プリセット絞り環 (㊧)」が被さる構造であることが、これらから理解できます。

斜上に上方向に反発式スプリングが広がっている理由は、スプリングのテッペンでプリセット絞り環の底面を支えているからです(汗)・・そうしないとプリセット絞り環の底面に用意されている「貫通用の穴に反発スプリングの鋼線が干渉してくる」が故に、反発スプリングの上部を広げたカタチで設計してきたのです(汗)

・・こういうのが「観察と考察」であり「原理原則」との照らし合わせで導かれる「本来在るべき姿」への仕上がりを意味します(笑)

従って、当方にはサービスマニュアルなど一切必要なく、却ってそんなモノを見る時間がもったいないです(笑)

↑ご覧のように「フィルター枠」を締め付け固定するネジ穴が、均等配置で3本側面から締め付け固定するように用意されています (グリーン色の矢印)。

↑ご覧のように「フィルター枠」を締め付け固定するネジ穴が、均等配置で3本側面から締め付け固定するように用意されています (グリーン色の矢印)。

そしてブルー色の矢印で指し示している箇所の切り欠き/スリット/溝は「刻印絞り値の位置に合致している」ワケで、要はここにプリセット絞り環の「キー」が刺さることで、絞り環の駆動範囲を決定している原理なのが分かるのです。

従って、必然的に前のオーバーホール工程で説明してきたとおり「光学系前群格納筒のネジ込み位置が途中で停止してしまった (つまり被写体方向に延伸してしまった)」煽りを食らって、このフィルター枠が締め付け固定できなくなったのです(涙)

しかもムリヤリにグリーン色の矢印で指し示している箇所の皿頭ネジを締め付けてしまったようで(涙)、3本ある締付ネジのうちの1本のネジ山がバカになっていて機能していません(涙)・・仕方ないので今回は「その1本だけ」固着剤を使い接着しています、申し訳ございません (他の2本は本来の締め付けにて効力発揮しています)。

結局3本存在する締付ネジを、最後まで締め付けせずに組上げて終わりにしている時点で、まるで整備する意義すらもぅ既に消失していると言う、どうしようもない整備者の仕業です(泣)・・狙ったのは単に「とにかくそれらしく組み上げること」だけであり、意義も価値も消えてしまった過去のメンテナンスで終わったと言う経緯だけが、今回のオーバーホール作業で白日の下に晒されました(涙)

このようなオールドレンズを公然と平気で市場に流して知らん顔しているのですから、マジッで堪ったものではありません!(怖)

↑「プリセット絞り環」を組み込んでから、その内部に「クッション環」が仕込まれたのが分かります(笑)・・そして「プリセット絞り環」の側壁の一部が切削されている箇所と (グリーン色の矢印で指し示している箇所) とブルー色の矢印で指し示している箇所のネジ穴の位置が「互いに左方向に回転しながら移動した時、実はネジ穴の駆動域がそれに合わせて横方向に広がっている」原理を表し、これこそが「プリセット絞り方式」で開放位置と最小絞り値の間で、無段階絞りが実現できる原理なのです(笑)

↑「プリセット絞り環」を組み込んでから、その内部に「クッション環」が仕込まれたのが分かります(笑)・・そして「プリセット絞り環」の側壁の一部が切削されている箇所と (グリーン色の矢印で指し示している箇所) とブルー色の矢印で指し示している箇所のネジ穴の位置が「互いに左方向に回転しながら移動した時、実はネジ穴の駆動域がそれに合わせて横方向に広がっている」原理を表し、これこそが「プリセット絞り方式」で開放位置と最小絞り値の間で、無段階絞りが実現できる原理なのです(笑)

・・全ては、道理と道理の鬩ぎ合いの中で組み上げられていくのが、オールドレンズの整備の真髄です!(笑)

ッんなのは当たり前の話で(笑)、製品設計者が寝ても覚めても一日中考えているのが、そういうことだからですッ(笑)

↑「プリセット絞り環」に「フィルター枠」に「絞り環」も組み込みが完了し、グリーン色の矢印で指し示すように全ての基準が、一直線に並びます (当たり前です)。

↑「プリセット絞り環」に「フィルター枠」に「絞り環」も組み込みが完了し、グリーン色の矢印で指し示すように全ての基準が、一直線に並びます (当たり前です)。

実は当初バラした際には、これらの機構部にも「潤滑油」が注入されていましたが、今回の当方のオーバーホール工程では「一切の潤滑剤の類を (グリース含め) 塗布しない」ままに組み立て完了しています。

その『根拠』が、前述したメッキ加工仕上げの相違であって、このような箇所は凡そ99%の確率で過去メンテナンス時の整備者がグリースや「潤滑油」の類を塗りますが、製品設計者はこの箇所に必要ないとの前提で設計しているのが分かった為、当方は・・塗りません!(笑)

それがこの部位だけに限って「真鍮材/ブラス材にアルミ合金材と黄銅材と言う、3種類の金属材が介在してきた理由」であって・・金属材のチョイスには、必ず理由がありますね(笑)

↑いよいよ終盤を迎えますが、鏡胴「後部」の組立工程へと移ります。

↑いよいよ終盤を迎えますが、鏡胴「後部」の組立工程へと移ります。

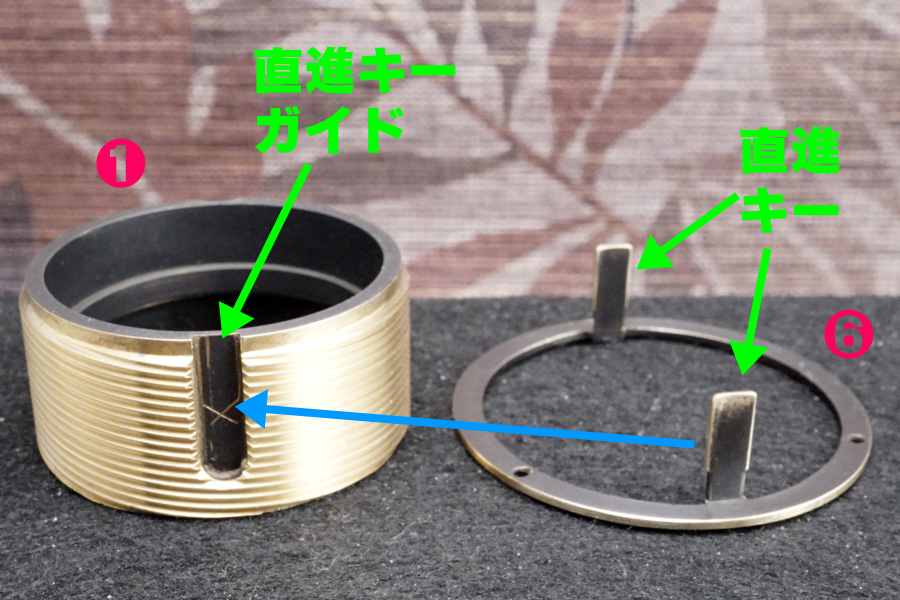

❶ ヘリコイドオス側 (黄銅材)

❷ 距離環 (アルミ合金材)

❸ マウント部 (真鍮材/ブラス材)

❹ 鏡胴「前部」固定環 (アルミ合金材)

❺ 距離環停止キー (黄銅材)

❻直進キー環 (黄銅材)

❼ ヘリコイドメス側 (アルミ合金材)

・・こんな感じです(笑)

↑❶ ヘリコイドオス側の両サイドに用意されている切り欠き/スリット/溝「直進キーガイド」に対して、❻ 直進キー環の、やはり両サイドに垂直状に切り立つ板状パーツ「直進キー」が、ブルー色の矢印のように刺さります。

↑❶ ヘリコイドオス側の両サイドに用意されている切り欠き/スリット/溝「直進キーガイド」に対して、❻ 直進キー環の、やはり両サイドに垂直状に切り立つ板状パーツ「直進キー」が、ブルー色の矢印のように刺さります。

ちなみに「直進キーガイド」の内側に刻まれている「X印」は、当方がマーキングしたのではありません(汗)

↑同じく❶ ヘリコイドオス側の反対側の「直進キーガイド」を撮影していますが、ブルー色の矢印で箇所に残る擦れ痕から (だいぶ削れている)「直進キー」が適切に刺さっていなかったことを表しています(怖)

↑同じく❶ ヘリコイドオス側の反対側の「直進キーガイド」を撮影していますが、ブルー色の矢印で箇所に残る擦れ痕から (だいぶ削れている)「直進キー」が適切に刺さっていなかったことを表しています(怖)

↑❸ ヘリコイドメス側を無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションで、❼ マウント部にネジ込みます。このモデルは全部で3箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります

↑❸ ヘリコイドメス側を無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションで、❼ マウント部にネジ込みます。このモデルは全部で3箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります

この時、❺の距離環用停止キーは、無限遠位置の微調整ではなくて「純粋に距離環の停止位置を決めている/微調整しているだけの目的と役目」なのが、過去メンテナンス時の整備者には理解できていなかったようです(笑)

それはこの❺にネジ山のマチ幅が用意されているから、そのように思い込んだのかも知れませんが、いろいろ位置調整した痕跡が残るものの(笑)、単に距離環に刻まれている「∞」刻印の停止位置を決めているだけの話です (もちろん反対側の最短撮影距離の停止位置もここで決まるから)(笑)

・・要は「観察と考察」がまるでできていません!(笑)

結果的に、この❸ ヘリコイドメス側のネジ込み位置は/ネジ山は、3箇所のうち1箇所だけが適正であり、そこだけが製産時点を示す位置だと理解できるのです。

すると問題なのは、この後の工程で出てくる❶ ヘリコイドオス側 (黄銅材) のネジ込み位置だと分かります(笑)・・このネジ込み位置が適正であれば、鏡胴「前部」をセットした時に「指標が必ず真上に来る」ワケで、それが道理なのです (当たり前の話)(笑)

↑ヒックリ返して、そのままマウント部の裏側を撮影していますが、グリーン色ラインで囲ったように、このモデルは相当な鏡筒の繰り出し量を誇るモデルと指摘できます(汗)

↑ヒックリ返して、そのままマウント部の裏側を撮影していますが、グリーン色ラインで囲ったように、このモデルは相当な鏡筒の繰り出し量を誇るモデルと指摘できます(汗)

↑❶ ヘリコイドオス側を、無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で6箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑❶ ヘリコイドオス側を、無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルは全部で6箇所のネジ込み位置がある為、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

ちなみにブルー色の矢印で指し示している箇所に、当方が用意した「代替用シム環」を、試しに入れ込んで撮影していますが、最終的に無限遠位置での合焦レベルを追求していくと、全部で5本必要になった為、この「シム環」を用意するだけで凡そ2時間を費やしています (もちろんその都度、無限遠位置での実写確認をしながら用意しているから)(泣)

要はこのモデルには、製品設計上ですが「無限遠位置の微調整機能が用意されていない」設計なので、無限遠位置での合焦レベルは、このように「シム環」を介在させて「鏡胴前部全体の格納位置を被写体側方向に延伸させていくしかない」ことになります。

もしも延伸しすぎて光路長がズレたのなら、再びバラして❶ ヘリコイドオス側のネジ込み位置を変更します。するとネジ込み位置が変われば、鏡筒の繰り出しレベルも変化する為、再び「シム環」を用意するのか、必要ないのか分かりませんが、その都度いちいち実写確認しながらチェックしていくワケです(笑)

そういう道理が理解されていなかったものの、光路長を延伸したり、後退させたりを「光学系前群と後群とで別々に行うことで、らしい写りに仕上げられる」と言う悪知恵は備えていた・・過去メンテナンス時の整備者だったことが、次の写真で明確になります(笑)

↑最終的に不必要、且つ製産時点に使われていなかったパーツを撮影しました(笑) これらはビニル袋に入れて同梱してお渡しします(汗)

↑最終的に不必要、且つ製産時点に使われていなかったパーツを撮影しました(笑) これらはビニル袋に入れて同梱してお渡しします(汗)

・・ロクなことをしません(涙)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。赤色矢印で指し示している箇所は「前玉露出面側の蒸着コーティング層が劣化している領域」であり、完全に蒸着コーティング層であるシングルコーティングが剥がれきってはいない状況です(汗)

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。赤色矢印で指し示している箇所は「前玉露出面側の蒸着コーティング層が劣化している領域」であり、完全に蒸着コーティング層であるシングルコーティングが剥がれきってはいない状況です(汗)

実は瑕疵内容の「❸ 光学系内に微細な埃と薄いクモリがある」とのご指摘のうち、薄いクモリに関してのみ、残念ながらこの前玉露出面側の蒸着コーティング層の劣化による影響で「薄いクモリを生じている」結果、光学清掃などで薄いクモリを除去することは物理的に不可能です。

もしも「硝子研磨」してしまえばこの薄いクモリを除去できますが、そうするとノンコートになってしまう為、おそらくこのモデルの光学設計では「相当にフレアが増大する」結果、解像度の低下を招くと考えられ、今回のオーバーホール工程ではそのまま残すことに決断しました・・申し訳ございません。

もしもどうしても薄いクモリを除去するなら、一度「〇〇磨き」で研磨しきって蒸着コーティング層を完全除去してから、再びシングルコーティング層を蒸着する必要がありますが、某有名処の硝子研磨会社では「どのシングルコーティングも似たようなモノ」と語っているようです(汗)

確かに「MgF2 (フッ化マグネシウム)」を鉱物資料として使って蒸着しているのは間違いありませんが、だからと言ってその蒸着する「膜厚次第」で、屈折率や反射率などの仕様諸元値が大きく変わる為「どれも似たようなモノ」との受け取りには、残念ながら当方的には納得に至っていません(涙)

どうしてそう言う雑な物言いをするのか理解できませんが(涙)、当方が6ヶ月弱の期間を要して学んだ蒸着コーティング層の本質『♦ オールドレンズの光学系に対する、まるでピュアな疑問ばかり、ばかり・・』では、少なくとも実地検証で膜厚だけで反射率が大きく変化している実験事実を知りました(涙)

すると硝子研磨した後に、はたしてどの波長帯域で新たに蒸着コーティング層を被せてくるのか、或いはどの波長帯域がこのモデルに適していると調べてくれるのか・・その根拠が示されていません(涙)

・・何故なら、光学設計者の意図は、もぅ既に不明だからですッ!(涙)

それなのに、どうして「どれも似たようなモノ」と明言できるのか、当方にはまるで納得できないのです!(泣)

はたして個体別に適切な波長帯域を調べて、ちゃんとその膜厚でMgF2の蒸着コーティング層を蒸着してくれるのでしょうか???

どうしてそこまで細かく執拗にこだわるのかと問われるのなら、それは「硝子研磨で1%分を削ったのなら、その結果光路長も曲率も屈折率まで、何もかも変わってしまったのだから!」と言う状況に追い込まれているワケで、その上にテキト〜な『膜厚』で蒸着コーティング層を新たに被せられてしまっては、まるで造られた時の光学設計者が狙っていた「描写性能」とは別モノに変わってしまっている・・と、物凄く感じるからですッ!(涙)

テキト〜に手頃な膜厚で蒸着しても、どうせ撮影者にはその違いすら分からない・・のように言われるのなら、確かに当方のような低俗、且つ低能な人間レベルには該当する話なのかも知れませんが、如何せんそれを知ったまま使えと言われるのには、さすがに気が引けます(涙)

そうであれば、敢えて/強いて、この蒸着コーティング層はそのまま残して、どうしてもクモリが酷くなって我慢ならないと言う段階に至ったのなら、その時初めて硝子研磨して頂きたく結論した次第です・・もう一度、申し訳ございません!(涙)

少なくとも今現在は、オリジナルのシングルコーティングがそのまま残っていて、おそらくこの薄いクモリ具合なら、例え光加減の問題があったとしても、大きく写真に影響を来さないと思います (もちろんその根拠はありませんが)。

知らないでテキト〜な蒸着コーティング層を被せられて、そのままいい気になって使っているよりは、マシだと思いました (スミマセン)(汗)

皆さんは「〇〇磨き」で大々的に、盛大に囃し立てて大騒ぎしますが、確かに希望を失うくらいに残っていたキズが消滅して戻ってくる「感動、感激、感無量」は、その『人情』として重々理解し、もちろん納得していますが、だからと言って、光学設計者が「光学システム全体に於いて±0.02以内の許容誤差」として定義していた事実に対する、どの程度の誤差を生じさせてしまったのかをちゃんと告知してくれないその姿勢、或いは前述したように「被せられる蒸着コーティング層の素性が分からない」ままに、シングルコーティング/モノコーティング/マルチコーティング、いずれもどれも似たようなモノで、被せる資料はほぼ決まっているとの言い草は、その膜厚すら適切なのか否かの根拠も知らされず、はたして本当に調査して膜厚を決めてくれたのか否か「???」なままに・・今後使っていくことを受け入れられる人だけが「〇〇磨き」すべきとの、当方結論です!(涙)

当方のポリシ~は「可能な限りオリジナルの状態を残し続ける」なので、大きなキズはキズとして残ったままでも、仕方ないと思っています(涙)

むしろ「〇〇磨き」するくらいなら、代替用ドナー個体をもう1本用意して、そこから光学系を転用してくるくらいの覚悟を持つべきだと思いますね(涙)・・それでジャンク品として捨てられていく運命だった個体が、再活用されるなら、それはれでOKだと思うのです(汗)

光学ガラスレンズをダイレクトに削ってしまって「1%分削っても大差ない」と言うのは、或る意味「マウント部を削り取って別モノにしている改造レンズ」と、同じ部類の次元を話しているのではないかと・・当方のような小心者には受け取られてしまって、ハッキリ言ってイヤですッ!(泣)

オールドレンズに対して、どのように慈しみを持ち、愛着を感じるのかは、確かにそれぞれ個人の自由なのでしょうが、はたしてその「愛着がある」との感情は、その個体に対する感情なのか、その光学設計に対する感情なのか、はたまたいにしえだけに対する感情なのか・・そこまでちゃんとシッカリ分析して行動に移すべきだと思うのです(汗)

・・それをあたかも囃し立ててネット上で大騒ぎしている、一部の人達/勢力に対しては、当方は全く同意できません!

「〇〇磨き」している一族を貶しているのではなく、そもそも硝子研磨して1%分削ってしまう「荒療治」に対する拒否権なので、この点についてどうのこうの言われる筋合いは無いと思いますね(笑)

・・何度も言いますが、当方はオリジナルのほうが大切ですし、どうせ自分の眼で見ても分からないと言われるのは、心外ですッ!

逆に言うなら、そのように1%分削られて、得体の知れない「膜厚」で被せられてしまった蒸着コーティング層によって「元通りになって帰ってきた!」と喜び勇んでいる様子は・・当方から観れば、まるでお門違いの話で、既にその個体は「別モノ (の写り)」に堕ちており、純粋に「キズが消えて/無くなって喜んでいるだけ」と言う、その事実だけに価値を見出している人達/勢力なのだと思いますね(笑)

・・別モノの写りに変わってしまった根拠ッて、いったいどう辻褄合わせするのでしょうか???(笑)

従って、ここまでの解説からお分かりのとおり、当方は「〇〇磨き」反対派に属しており、且つその「〇〇磨き」で生き返ったとの受け取りにも、当方は拒絶を申し上げたいと思いますね(笑)・・そんな既にオリジナル性を失ったオールドレンズに「生き返った」とのコトバは、当てはめたくないですッ!(笑)

しかもそれをまるでオプション価値の如く「〇〇磨きしたオールドレンズ」などと煽って表現している輩の出現は、マジッでウザイとしか言いようがありません!・・そういう人間は、オールドレンズに対する見かたが、まるで違うのだと思いますョ。

↑光学系内の塵/埃はほぼ完全除去できていますが、実は後玉のほうにも蒸着コーティング層の経年劣化進行が起きています。その劣化部分が「微細な点状」となって無数に集合している為、これも使えるうちは剥がさずに使い切るとして、今回のオーバーホール工程では硝子研磨して剥がしていません・・申し訳ございません。

↑光学系内の塵/埃はほぼ完全除去できていますが、実は後玉のほうにも蒸着コーティング層の経年劣化進行が起きています。その劣化部分が「微細な点状」となって無数に集合している為、これも使えるうちは剥がさずに使い切るとして、今回のオーバーホール工程では硝子研磨して剥がしていません・・申し訳ございません。

同じように光学系内の他の群にも、劣化と思しき微細な点状が多く残っている為、確かにこの個体の寿命は近づきつつあることを、薄々感じ取っています(涙)

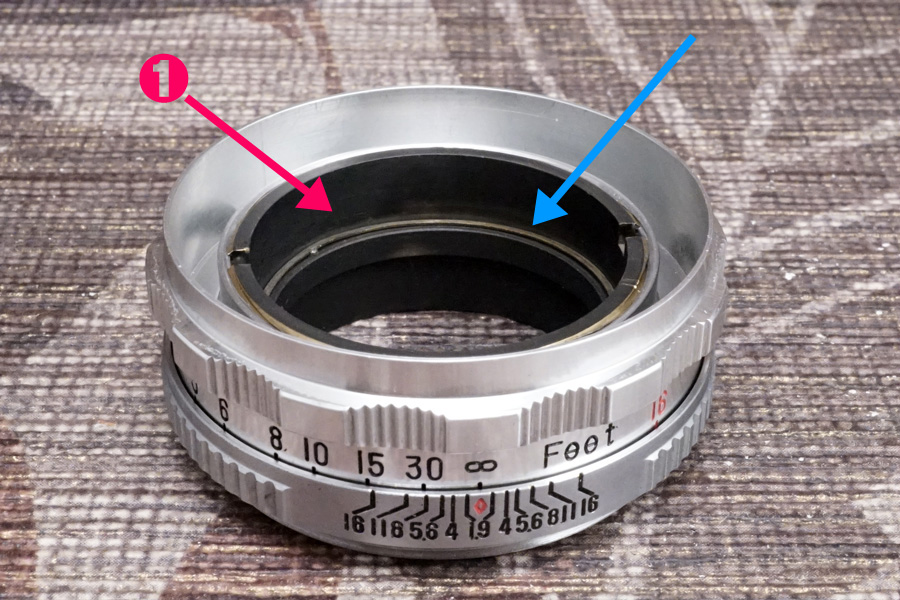

↑光学系後群もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。ご覧のようにマウント面に対してギリギリ位置で光学系後群格納筒が来ている、或る意味特異な製品設計です(汗)

↑光学系後群もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。ご覧のようにマウント面に対してギリギリ位置で光学系後群格納筒が来ている、或る意味特異な製品設計です(汗)

グリーン色の矢印が指し示している箇所が「後玉の締付環」であり、ブルー色の矢印が「光学系後群格納筒」です。また赤色矢印が指し示しているように「直進キーのフチまでギリギリに到達する」製品設計なので、ちょっと珍しいですね(汗)

光学系後群の隙間に砂が侵入するのは仕方ないにしても、直進キーとガイドの隙間に砂が侵入する製品設計と構造は、あまり良いとは言えません(汗)

然しそれを言うなら、そもそもライカ判スクリューマウント規格、或いは「LMマウント規格」ですら、ヘリコイド丸見え状態なので(笑)、特に砂の付着や侵入は意外と天敵だったりします(怖)

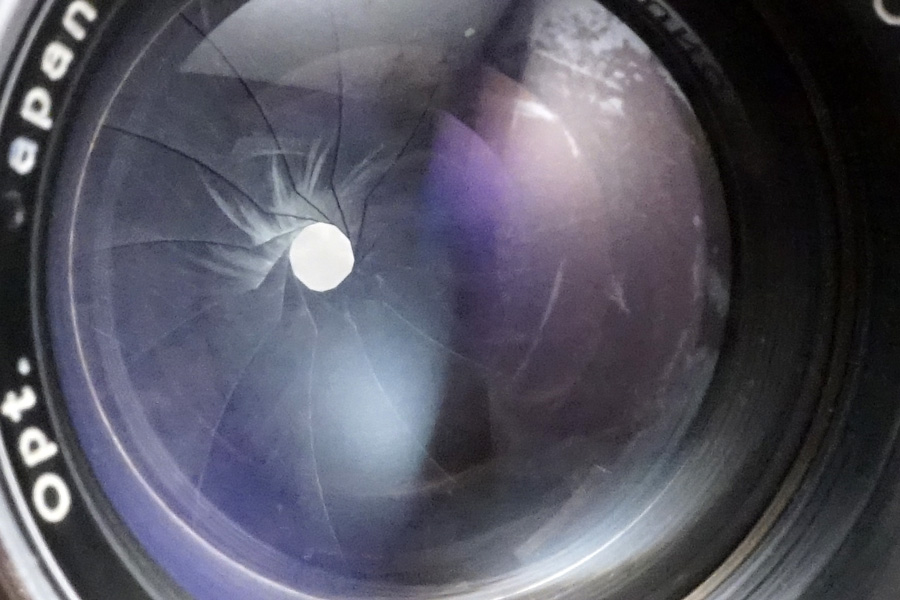

↑12枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

↑12枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

プリセット絞り環にはグリースなど塗布せずに組上げていますが、絞り環操作のネジ山だけにはグリースを塗布して「ツルツル/スカスカ」感に堕ちないよう配慮しています。

もちろん絞り羽根の開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) もキッチリ調べ上げて、本来の製産時点の状態を追求して戻してあります(笑)

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

従って当初バラした時のヘリコイドオスメスに塗布されていた「潤滑油」とは異なり、ヘリコイドグリースを塗布している結果「トルクを与えて仕上げている」為、当初バラす前時点のツルツルした/ツーツーのトルク感からは、或る意味「重く」変わっています。

然し前述のとおり、掴んでいる指の腹にチカラが極僅かに伝わっただけで、ピント面の前後微動が適う軟らかなトルク感に仕上がっているので、ピント合わせには困りません。その意味で言うなら、距離環全域で回す時のトルクが多少重い印象に変わったと言えば、伝わるでしょうか・・(汗)

前のほうで前述したとおり、当方の整備スタンスとして「潤滑油」に頼った整備は実施していないので、申し訳ございません。

↑❶ ヘリコイドオス側 (黄銅材) のネジ込み位置を、ネジ山2つ分変更した結果、ご覧のように (グリーン色ラインのように) 指標値が全て縦方向に一直線に並びました。もちろんプリセット絞り環の操作によって、問題なく/正しく最小絞り値:f16までセットでき、且つその間で絞り環が「相応の抵抗を感じるトルク感で全域で均質に操作できる」よう仕上げています。当然ながら、その際も指標値の位置は、縦方向で一直線です (当たり前です)。

↑❶ ヘリコイドオス側 (黄銅材) のネジ込み位置を、ネジ山2つ分変更した結果、ご覧のように (グリーン色ラインのように) 指標値が全て縦方向に一直線に並びました。もちろんプリセット絞り環の操作によって、問題なく/正しく最小絞り値:f16までセットでき、且つその間で絞り環が「相応の抵抗を感じるトルク感で全域で均質に操作できる」よう仕上げています。当然ながら、その際も指標値の位置は、縦方向で一直線です (当たり前です)。

↑付属頂いた「MIRANDA TO LEICA」のマウントアダプタで (赤色矢印) で「MADE IN JAPAN」刻印が裏面側に刻まれています。またグリーン色の矢印の箇所に「外爪3箇所のバヨネットマウント」も備わるので、間違いなく「ミランダマウント規格」なのが分かります。ズッシリと重みを感じる真鍮製/ブラス製のマウントアダプタです。

↑付属頂いた「MIRANDA TO LEICA」のマウントアダプタで (赤色矢印) で「MADE IN JAPAN」刻印が裏面側に刻まれています。またグリーン色の矢印の箇所に「外爪3箇所のバヨネットマウント」も備わるので、間違いなく「ミランダマウント規格」なのが分かります。ズッシリと重みを感じる真鍮製/ブラス製のマウントアダプタです。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。

無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

実際のところ、当初バラす前時点の実写確認で前述のとおりアンダーインフの印象 (と言うか、そもそもの光路長が延伸していた) ので、❶ ヘリコイドオス側 (黄銅材) のネジ込み位置を、ネジ山2つ分変更した分「ごまかしの整備」で使われていた不必要なパーツ (3点) を取り外していますから、必然的に無限遠位置は変化してしまいます(泣)

結果、現状は距離環の突き当て停止位置「∞」刻印に於いて、正確に指摘するなら極僅かなオーバーインフに仕上がっており「∞刻印の左右〇が交わる完璧な中心位置から、極僅か0.2㎜ほど左側の位置で無限遠合焦する」ように変わっています・・申し訳ございません。

その「凡そ0.2㎜分」がオーバーインフ状態なので、カチンと音が聞こえて停止する位置ではオーバーインフを超えている為、極僅かにピントが甘くなり始めていますから戻して頂く必要があります。

これは前述の❶ ヘリコイドオス側 (黄銅材) のネジ込み位置を、ネジ山2つ分変更した分の影響から変化してしまった点と、合わせてご使用のマウントアダプタ環境が不明だったこと、或いはマウントアダプタ個体別のバラツキも含み、そのように仕向けた次第です・・申し訳ございませんッ!

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f1.9、被写体までの距離:51m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:25m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、30m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の60m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

なお撮影時の対角画角としては、計算すると35㎜判フルサイズ36㎜ x 24㎜にて「対角画角:46.793°」になります。

↑当レンズによる最短撮影距離45cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離45cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑f値は「f4」に上がっています。実は当初バラす前時点の実写確認時には、既にこのf値にて、無限遠位置での像面の印象に「違和感」を感じた為、光学系内の光路長の異変を察していた次第です(汗)

↑f値は「f4」に上がっています。実は当初バラす前時点の実写確認時には、既にこのf値にて、無限遠位置での像面の印象に「違和感」を感じた為、光学系内の光路長の異変を察していた次第です(汗)

↑最小絞り値「f16」での撮影です。この絞り値でもご覧のように「回折現象」の影響を微塵も感じ得ないので、さすがに希少性の高いオールドレンズなのだと「納得の写り」です!(驚)

↑最小絞り値「f16」での撮影です。この絞り値でもご覧のように「回折現象」の影響を微塵も感じ得ないので、さすがに希少性の高いオールドレンズなのだと「納得の写り」です!(驚)

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

・・このようなオールドレンズをオーバーホールできる機会を恵んで頂き、本当に感謝とお礼を申し上げます!(涙) ありがとう御座いました!(祈)

今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。本日日中にクロネコヤマト宅急便にて完全梱包の上、ご返送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。