◎ Canon Camera Co., (キヤノンカメラ) CANON LENS 50mm/f0.95《前期型/後期型》(Sマウント)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は

キヤノンカメラ製標準レンズ・・・・、

『CANON LENS 50mm/f0.95《前期型/後期型》(Sマウント)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホールが終わってヤフオク! 出品するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、当時のCanon製標準レンズ「50㎜/f0.95」だけで括っても、まるで初めての扱いです。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

世界中のライカ判オールドレンズ史の中で最高速「f0.95」を誇る、巷で”Dream Lens”といまだに語られ続けている個性的な銘玉の一つです!(涙)

ハッキリ言って当方の資金力では到底手を出せない、高嶺の花たるオールドレンズの筆頭格に入る「素晴らしいオールドレンズ」間違いなしの逸品です!(涙)

なお、残念ながら鏡胴前部 (このモデルは鏡胴が前部/後部の二分割方式の設計です) の固定手法や、合わせて空転ヘリコイドの封入手法にも相当なムリがある為、純正グリース以外でのヘリコイド群の駆動に課題が残る傾向が認められ「前期型/後期型」共に今回の扱いを最初で最後にします。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

先ずは何は置いても、このモデルの描写性をジックリご確認下さいませ・・!(涙)

↑上の写真はFlickriverで、このオールドレンズの特徴的な実写をピックアップしてみました。

ピックアップした理由は撮影者/投稿者の撮影スキルの高さをリスペクトしているからです。

(クリックすると撮影者投稿ページが別ページで表示されます)

※各写真の著作権/肖像権がそれぞれの投稿者に帰属しています/上記掲載写真はその引用で

転載ではありません。

〇 一段目

玉ボケだけをピックアップしていますが、リアルな現実には真円の円形ボケになりたいとしながらも、残念ながら「口径食」の影響から真面目な円形ボケには至りません (果物のレモンのようなカタチに写ります)(汗)

確かにこのような写りになる開放f値が明るいオールドレンズはたくさんありますし、合わせてこのように明確にハッキリしたエッジを伴う表現性の円形ボケを表出できるモデルも、数多くあります・・ところが何かが違うのです!(驚)

光学知識皆無な当方には具体的に何がどうした・・と、明確に指摘できないので歯がゆいですが(汗)、この円形ボケ (レモン型ですが) のエッジの太さ、明確さ云々以前に「その背後との境界に明らかに空間/距離の存在を感じさせる表現性」にオドロキなのです!(驚)

上手く表現できませんが(汗)、或いはエッジに艶を感じると言うか、とても色っぽいのです(汗)

・・当方は、こういう円形ボケを表出させられるオールドレンズを、知りません!(汗)

それは明らかに言える要素として「開放側でしかこのような円形ボケを大量生産できない」とすれば、そこにはもしかしたらこのモデルの光学設計に依拠する「何か」が大きくチカラを発揮しているのかも知れません。

・・マジッで歯がゆいですね(笑)

〇 二段目

円形ボケが破綻して崩れていく様の中で、特に収差ボケに特徴を感じる実写をピックアップしてみました。確かに一番左端紅葉の実写を観れば分かりますが、さすが開放f値「f0.95」だからこそに、とんでもなく被写界深度が浅い/狭いと思いきや、意外に広めに頑張っていて、しかも「ピント面の解像度の高さが異常に感じられるくらい」に誇張感を伴います(汗)

例えば例として挙げるなら、当時の富岡光学製オールドレンズの「f1.2モデル」などの被写界深度のほうが、むしろ狭くてピント面の解像度すら不明瞭との印象を覚えるくらいです(汗)

その一方でこれらの実写を観ていくと、さすがにその収差レベルは予測つかず、ハッキリ言って「モロ破綻してる???」とさえ感じてしまうほどにハチャメチャだったりします(笑)

・・このピント面とのギャップ、どう処理すれば良いのか???(汗)

〇 三段目

この段ではこのモデルの実写を観ていてもう一つ「えぇッ!(驚)」とオドロキを隠せなかった「人物写真 (ポートレート撮影)」だけをピックアップしてみました。

ハッキリ言って、このようなポートレートが本当に使える写真なのかとの判定は、残念ながら当方の感覚ではまるで申し上げられません(汗)・・逆に言うなら、この「異常なコントラストの表現性」或いは「偏重した階調表現」というコトバとして出てきてしまう実写に「どうして人物になると、こうなってしまうの???」と、被写体の相違とオールドレンズとの関係性に「???」を通り越して「恐怖感」すら覚えるほどです(怖)

当然ながら焦点距離:50㎜となれば、一般的なポートレート域 (60㎜〜100㎜) に比べて被写体たる人物への近接レベルは相当接近しているのは間違いなく、且つ接近するとすれば「それは被写界深度が浅くなっている/狭くなっている話にイコールになる」との環境の変化を伴うのは理解できます。

しかしだとすれば、このモデルの開放f値「f0.95」との明るさから余裕で人物のリアル感を表現できると妄想していたのに、このような実写の結果に「コトバを失った」のが正直なところです(汗)

やはり光学知識皆無な当方には明確に説明できませんが、ピント面からの収差の破綻が極端すぎる、或いは何かの収差だけに偏重して顕著に顕れる傾向があるようにも考えられ、是非とも光学知識豊富な方からのご説明をお願いしたいところです!(祈)

逆に言うなら「まるでこのようなポートレート写真を撮れるモデルは、そうザラに現れない」との価値観、或いは希少性すら感じ入ってしまいます(驚) 或る意味、このモデルで撮るポートレート撮影には写真スキル以上に「写真センス」と言うべきか、もしかしたら「芸術性」が要求されるのかも知れません(汗)

・・とにかくいろいろな意味で、凄まじい人物写真を撮るのは間違いありません!(驚)

〇 四段目

この段では被写体の素材感や材質感を写し込む質感表現能力の高さをチェックしています。左端の実写等はセーターの毛糸の繊維質まで「まるでズームアップした感」の如く表現できてしまっているこの写真に脅威すら感じたところです(怖)

そのクセ2枚目の猫の写真などは、まるで普通に執られているものの、3枚目になるとこの独特な滲みの印象操作が可能である点に、再びオドロキを覚えました(驚)

・・ところが最後の右端4枚目の写真でビックリ!!!(驚)

特に質感表現能力としてきできるような実写なのではありませんが「そのように感じ入ってしまうくらいのコントラストと、それに反するトーン表現の確実性」と言う、まるで相反する要素が同居してしまっている写真に魅入ってしまったのです(汗)

おそらく右手前に停まっている車はライトブルーではないかと思うのですが、そうだとすれば平原の草木がギリギリまで階調表現できて写っている様と、そして何よりも建物の木造質感とのアンバランス性に、この撮影者の写真スキルの高さ、センスの良さを感じ入ったのです(汗)

〇 五段目

中間調からハイライト方向への表現性、耐性についてピックアップしています。逆に言うなら、おそらくは「f1.2クラス」のオールドレンズで同一シ~ンを撮影していれば「暗部の黒つぶれは極端になっているハズ」との受け取りですが、さすがこのモデルで撮ると暗部すら写っています(汗)

そしてやはり光源が入ってくると、まるで中判クラスの表現性 (イメージサークルはフルサイズ:36 x 24㎜なのに) に豹変してしまう性格が見えてきます(驚)

・・恐ろしいオールドレンズです!(驚)

〇 六段目

逆光耐性をチェックする目的でピックアップしました。もはやこのモデルにとってはまさに得意分野でしょうから(笑)、ここまで光を自在にコントロールできてしまうのは、本当に「ドリームレンズ」としか言いようがないと思ったりします(汗)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

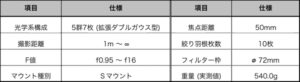

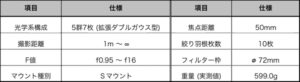

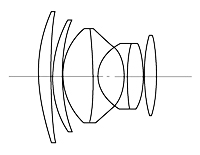

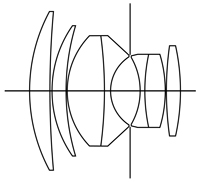

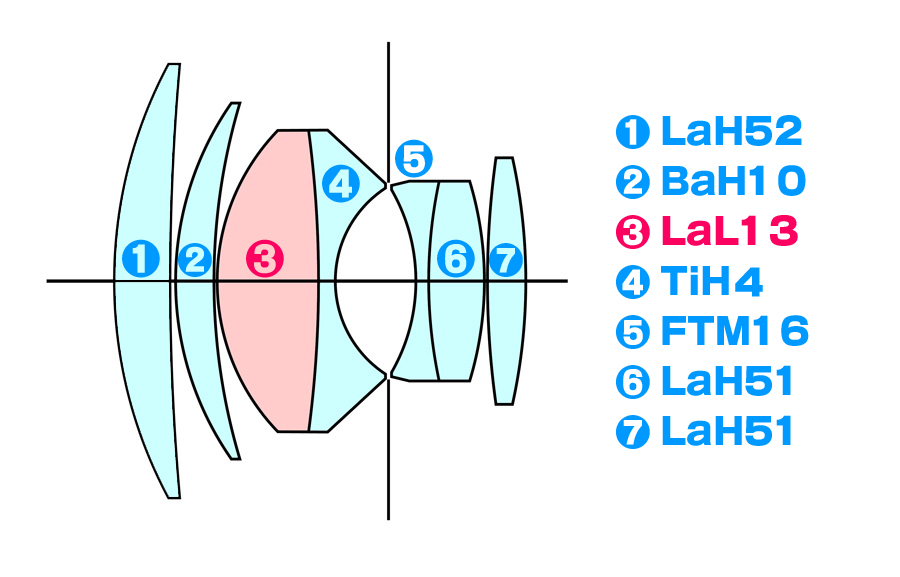

↑例によって上の図はキヤノンのカメラミュージアムからの引用になりますが、当方により構成図など手を加えています。

↑例によって上の図はキヤノンのカメラミュージアムからの引用になりますが、当方により構成図など手を加えています。

掲載の構成図は、今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

ここに載っているオールドレンズの距離環を見ると、実は「距離指標値のメートル側数値刻印がホワイトになっている (市場流通品はオレンジ色の刻印)」と言う違いが分かります。一応念の為にネット上で確認できる掲載写真で、サンプル数30本ほどを漁ってみたところ「製造番号:20066〜」も同じオレンジ色刻印だったので、はたしてどうして掲載写真だけがホワイトなのか「???」です (要は製造番号:10033〜全てオレンジ色刻印だった/ホワイトは1本も無し)(笑)

↑また上の光学系構成図は「CANON CAMERA MUSEUM」に掲載している光学系構成図からの引用 (㊧) に対し、右側が今回の個体から取り出した光学系各群をデジタルノギスで実測したトレース図です (㊨)。

特に光学系第1群前玉からしてまるで単体の光学ガラスレンズそのモノなので、デジタルノギスで実測すれば曲率も厚みも外径サイズも違います(汗)

例えば㊧側のキヤノンミュージアム掲載の構成図を一番最初に見た時に「絞りユニットの絞り羽根が入るスペースが無い!」ように見えていたので「何でこんな構成図を載せたのか?」と少々唖然だったのです(汗)

そんな経緯があったので、デジタルノギスによる実測では「鏡筒内の光学ガラスレンズ格納位置や互いの群との空間/距離までキッチリ実測」したところ、なんとミュージアム掲載構成図の

とおり「まるで絞り羽根が入る隙間が無いように見えてしまう空間しか空いていなかった」のを確認しました!(驚)

具体的に明示するなら「絞り羽根自体の厚み:0.05㎜」に対して、光学系第3群と第4群との間の「空間=絞りユニットの底面が入る空間の許容値 (厚み):0.66㎜」だったのです!

つまり絞り羽根の表裏面で「挟まれている光学ガラスレンズのコバ端が、絞り羽根に接触する

ギリギリの距離は、僅か0.3㎜ (表裏面で0.6㎜) ほどの隙間」との計測値に基づく計算値となりました(汗) 従ってそれを光学系構成図としてトレースしていくと、まさに上の図のように絞り羽根が入る隙間が無いようにしか見えない構成図になってしまうのです(笑)

これは実際にはそもそもこれら光学系構成図の光学ガラスレンズ群を描いている「描画線の太さの問題」が介在する為、そこに誤差を含みこのように互いが接触しているように見えてしまったりします (リアルな現実には、接触するギリギリのところで空間が必ず空いている/そうしないと光学ガラスレンズの境界に、物理的なキズが付く道理に至る) から、その点を汲んで見ていくと言うスタンスになります(汗)

話を戻すと、実はこれらの話の要素 (空間が狭い) が、ソックリそのまま特許出願申請書内の記述にあからさまに明記してあったのです!(驚)

←左の図は日本特許庁に出願された特許出願申請書からの抜粋です。

←左の図は日本特許庁に出願された特許出願申請書からの抜粋です。

『特公昭39-010178 (1964-06-10)』日本特許庁宛出願

キヤノンカメラ在籍「向井 二郎」氏発明。

どういうワケなのか、米国含め海外向け出願が「向井 二郎」氏、及びキヤノンカメラ名義で一切出願されていません(汗)

そして実際にその特許出願申請書内記述を読んでみると「本発明は7枚構成の変形ガウス型レンズで、包括角度 (視野角のこと) 46°、明るさに於いて特にF0.95の大きさに達すると共に、いわゆる35㎜判交換レンズ式カメラの如く器体の構造上レンズマウントから後部に於いて、鏡胴径の著しい縮小を余儀なくされるカメラに使用するに適したレンズに関するものである」との出だしで始まり、要はレンジファインダーカメラ向けであると同時に、その視野角から標準レンズとして開発した案件であることが明白です。

さらに一般的に明るいレンズは光学系の構成枚数を増やせば実現可能であるものの、確かに理論上の明るさを追求してもその実効値は「界面反射、及び硝子の吸収に基づく光線損失の著増によってさほど増大せず、大口径比レンズとしての実用的価値を発揮せしめない」と説明し、要は理論値での量産化は期待できないとの結論づけをしています。

オモシロイなと感じたのは(笑)「昭和39年 (1964年)」ともなれば、まるで「角刈り頭時代」たる、未だ昭和色丸出しの高度経済成長真っ只中の時代であったことが窺われ、互いに「僕、君、」とお互いを呼び合っていたとも言え、その社会風潮がまた楽しいです!(笑)

(特許出願申請書内の記述に、まさにその時代の象徴的な表現性の文章が残っている)

さらに読み進めると、開放f値を明るく採ってきた場合にレンズ径が大型化していくものの、レンジファインダーカメラ側マウント部の制約を勘案すると「光学系後群側の光学ガラスレンズ径を小径化してくる必要が生ずる」と明記しており、その結果「本発明に於いてはF0.95に達するに拘らず構成枚数を7枚に止め、且つ極度に大口径比なのに拘らずレンズ系の後半部の径を前半部に比して著しく小さくして従来のレンズ交換式カメラに応用し得るようにしたものである」と語っています。

実はこの記述がこのモデルの描写性の特徴を決定づけてしまった要素であり「光学ガラスレンズ枚数は7枚と端から決めていた」ことが記されており、且つ「光学系後群側の光学ガラスレンズ径は、前群側よりも遥かに小径に造る」との大前提の意味に注目する必要があります!(驚)

それは記述内でF1.2なら構成枚数7枚が最小であり、さらにF1.1なら8枚以上を要する中で「それなのにF0.95を7枚でヤッてしまう!」ことをあからさまに特許出願申請書内の記述で謳っている時点で「このモデル自体の発売が、当時のキヤノンカメラの世界に示した意地そのモノの製品化だった」ことが明白であり、或る意味「製品戦略面から希求して発明したモデルだった」ことを認めてしまったようなストーリーなのが凄まじいと感じました!(驚)

・・皆様はどのように受け取られましたか???(汗)

当方はこの記述こそがこのモデルの描写性を決定づけてしまった核心だと考え、それは「使命は開放f値:F0.95を絶対にヤルこと!」であり、合わせて「非点収差とコマ収差の徹底的な補正追求」だけに焦点を当てた結果「F1.1程度のレンズに比して収差補正上遜色なく、しかもそれに伴う十分な実行的明るさを持ち、且つ小型カメラにも交換レンズとして使用可能なレンズを得たものである」との記述に全て現れていると思うのです(汗)

このことがどんだけ凄まじい要求だったのか、f1.1モデルと同等レベルの収差補正のままに「f0.95」を仕上げてしまったがゆえに (しかも手の内を見せれば7枚構成)、次に誰も超越できない孤高の存在へと昇華したのだと思いました!(驚)

結果「残存収差は残るべくして残った収差であり、それを承知の上でf1.0ではなく、間違いなくf0.95をヤルこと」だけに全精力を集中させた製品だったことが理解できました(涙)

このように考えた時、受け取った時、初めて冒頭の実写で知り得た様々な収差は、悪玉ではなく善玉として「有難き幸せ」に変化 (へんげ) したと理解!

・・これが当方のこのモデルに対する描写性の評価です!(涙)

ハッキリ言ってこのモデルは「収差ありき」の写りであって、それを楽しむがゆえに「ドリームレンズ」なのだと思いました。それはまさに今ドキのデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラ時代になってようやく昇華するタイミングを得たりと、おそらくは真価を発揮できる時期を迎えたのではないでしょうか。

同じドリームはドリームでも、明るさf0.95の世界と言うドリームに限定的な/狭義的な意味合いとせず、まるでその写りそのモノが「夢想世界」を表しているようなもので、当方にとりまさにオドロキなのです。その意味でもこのモデルの存在は「オールドレンズたるオールドレンズとしての宿命をあからさまに明示してくれた唯一の立ち位置」と言っても良いのではないでしょうか(汗)

それは当方がいつもこのブログで執拗に述べている「当時のオールドレンズ光学設計に於いて何を活かし、何を捨てるのかの選択の連続だった」点の体現とも受け取れるワケで(涙)、合わせて「f0.95達成」に向けて徹底的に解像度の確保だけに絞って、その他の残存収差を無視し続けた結果の逸品でもあり、或る意味「光学設計自体がそもそも夢想世界だった」とも指摘できそうなくらいに特徴的な表現性を、あからさまに持つオールドレンズなのです!(驚)・・これはキヤノンの意地でしかなく、当時の日本の光学技術の粋を世界に示してしまった「まるで国威発揚のような光学製品」とも言われそうに”Dream Lens”なのです(笑)

・・あなおそろしやキヤノン!(怖)

戦争で負けても、タダでは起き上がらないニッポンの意地でもあったように、当方的には映ってしまい、先達の強い精神力と今度は平和を希求した切望の強さに、チッとばかしウルウルです(恥)

そういう様々な思いが込められつつも投入された「Sレンズシリーズの最高峰」であり、まさに開放撮影時に意外にも、合焦するピント面の鋭さ感は「f0.95」をいっときでも忘れてしまうくらいに「鋭い!」を感じさせてくれるワケで、この実写時の特徴こそが「まるで特許出願申請書内記述に、そのまま載っていた!」ことに、改めて衝撃を覚えた次第です (有言実行と言う精神力の物凄さ)!(驚)・・特許出願申請書内記述の「非点収差とコマ収差の徹底的な補正」との一文です!(驚)

・・それこそが光学設計者「向井 二郎」氏に畏敬の念を覚える理由です!(拝)

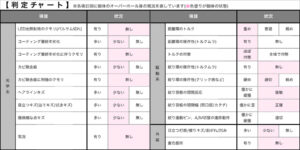

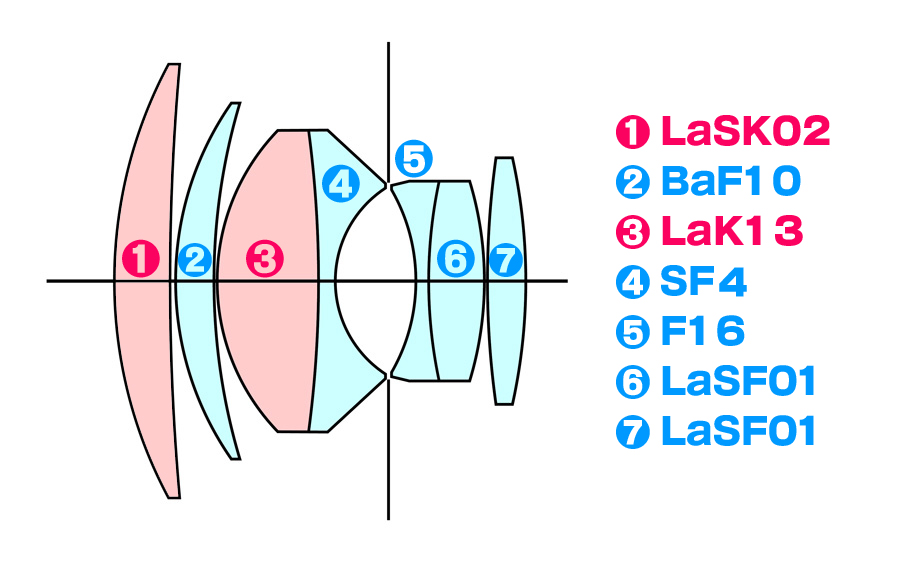

↑上の図は特許出願申請書内の記述と実施例の諸元値一覧からピックアップした、光学系各群の光学ガラスレンズ種別を現す内容です。このモデルは5群7枚の拡張ダブルガウス型光学系なので、前玉の構成1枚目から順に後玉の7枚目までという配置になります・・特許出願申請書内記述では「変形ガウス型光学系」と述べていますが、光学知識皆無なドシロウトたる当方には、具体的に光学系構成図がイメージできないので「拡張」とのコトバを含めることで、光学ガラスレンズ枚数で前群側か後群側のいずれかが増えている=拡張していることを表すイメージとして当てています(汗) また「ガウス型光学系」との表現も専門職世界ではそれで通じるのでしょうが、当方的には「ダブルガウス」のコトバをやはり含むことで全体のイメージがより具体性を増します(汗)

↑上の図は特許出願申請書内の記述と実施例の諸元値一覧からピックアップした、光学系各群の光学ガラスレンズ種別を現す内容です。このモデルは5群7枚の拡張ダブルガウス型光学系なので、前玉の構成1枚目から順に後玉の7枚目までという配置になります・・特許出願申請書内記述では「変形ガウス型光学系」と述べていますが、光学知識皆無なドシロウトたる当方には、具体的に光学系構成図がイメージできないので「拡張」とのコトバを含めることで、光学ガラスレンズ枚数で前群側か後群側のいずれかが増えている=拡張していることを表すイメージとして当てています(汗) また「ガウス型光学系」との表現も専門職世界ではそれで通じるのでしょうが、当方的には「ダブルガウス」のコトバをやはり含むことで全体のイメージがより具体性を増します(汗)

・・このような根拠から、勝手な呼称を執っているのでお許し下さいませ!(祈)

まず先にネット上の解説の中でこれら光学ガラスレンズの種別を明記しているサイトがあるのでその記述を参考に光学系構成図の右側にその光学硝子種別を番号順に振りました。

❶ 1.79552nd、42.3vd:LaSK02 (ランタン重クラウン硝子)

❷ 1.67003nd、47.2vd:BaF10 (バリウムフリント硝子)

❸ 1.69350nd、53.4vd:LaK13 (ランタンクラウン硝子)

❹ 1.75520nd、27.5vd:SF4 (重フリント硝子)

❺ 1.59270nd、35.4vd:F16 (フリント硝子)

❻ 1.78590nd、44.3vd:LaSF01 (ランタン重フリント)

❼ 1.78590nd、44.3vd:LaSF01 (ランタン重フリント)

・・と諸元値を記載しているのです(汗) これらの数値は光学系第1群前玉 (❶) から順に光学系第5群後玉 (❼) に至るまでの「実施例に使った光学ガラスレンズ種別 (の理論値)」に沿っていますが、右側に付した具体的な光学ガラスレンズ種別の名称は、前述サイトからの引用です(汗)

2つの数値が述べられていますが、左側の小数点5桁の数値は「ナトリウムd線に基づく屈折率」を表し、一方右側の数値が「同様アッベ数」です。

この屈折率の単位に使う「n(d)」はナトリウム原子の発光スペクトルに視られる強い二重線を指し、その波長の短いほうを「D1線 (589.6nm)」波長の長いほうを「D2線 (589.0nm)」と呼び、共に「D線」として使います。そして屈折率は「光の進み易さを示す値」を意味し、真空中を透過する時の入射光速度 (c) を物質媒体を介在させた時の速度 (v) で除算した値 (n) を示します・・n=c/v。結果、真空中を進む光速は「1」を執り、屈折率が高い媒体中では遅くなり、屈折率が低い媒体中では速くなります。屈折率が変化する媒体を透過する際は、光は波長に従い曲がったり (屈折) 或いは反射して別れていったり (分散) というふるまいをします。

またアッベ数は、光の波長ごとに異なる屈折率の変位を示し、光学硝子材に拠る分散度合いを示す分散率の逆数でもあります。

◉ アッベ数 (単位:v)

入射光の波長に対する屈折率の変位を示し、光学硝子の色分散性を表す性質を意味します。

このことからアッベ数が高い数値の場合、色分散が低くなり色収差の発生が少なくなると言えます。また屈折率が高いほど球面収差の発生量が低減されるものの、その反面光学硝子材の内部を透過していく光の速度は低くなります (屈折率が低いほど透過速度が速い)。

このような関係性を考慮し光学系内に使う光学硝子材の種別をチョイスしいくのが、光学設計者の一つの仕事内容です。

色付の光学硝子材はクラウンガラスを意味し、 色付の光学硝子材がフリントガラスです。これら硝子材の種別をサクッと述べると「ソーダガラスの分類:クラウンガラス」であり「鉛ガラス:フリントガラス」とも言え、アッベ数50〜55 (v) 以上をクラウンガラス、以下をフリントガラスと呼びます。

ソーダガラスの一例は窓ガラスとも指摘でき、一方で鉛ガラスの例は食器のカットグラスなどが良い例でしょうか。

特にフラウンホーファーレンズとして本当は有名だったハズの、光が光学ガラスレンズを透過していく際に生ずる色ズレに対する「色消し効果」は「クラウンガラスとしての凸レンズ系 (両凸レンズ/凸平レンズ/凸メニスカスレンズ)」と「フリントガラスとしての凹レンズ系 (両凹レンズ

/凹平レンズ/凹メニスカスレンズ)」を互いに接着することで、入射光透過時の屈折率を活用し

その際の光の分散性を根拠に具体的な入射光の波長制御を行う光学技術です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ところが前述の一般的な捉え方に倣うなら、特許出願申請書内記述の中で示されていた諸元値の数値を基にした時「或る光学硝子種別が該当しない」と言うリアルな現実にブチ当たりました!(驚)

・・一つずつ調べた結果、❶だけ該当しません(汗)

❶ 1.79552nd、42.3vd:LaSF02 (ランタン重フリント硝子) (OHARA:LaH52)

❷ 1.67003nd、47.2vd:BaF10 (バリウムフリント硝子) (OHARA:BaH10)

❸ 1.69350nd、53.4vd:LaK13 (ランタンクラウン硝子) (OHARA:LaL13)

❹ 1.75520nd、27.5vd:SF4 (重フリント硝子) (OHARA:TiH4)

❺ 1.59270nd、35.4vd:F16 (フリント硝子) (OHARA:FTM16)**

❻ 1.78590nd、44.3vd:LaSF01 (ランタン重フリント) (OHARA:LaH51)

❼ 1.78590nd、44.3vd:LaSF01 (ランタン重フリント) (OHARA:LaH51)

・・とこんな感じです(汗)

この硝子種別の説明をするなら「La:ランタン材含有光学ガラスレンズ」を意味し、且つ「Ba:バリウム材含有光学ガラスレンズ」に「S:重」になり鉛の含有率に偏向性を与えた (要は極端に多く含有したり減らしたり) 光学硝子種別を意味します。また「F:フリントガラス」或いはその対極に位置する「K:クラウンガラス」との見方になります (あくまでも一般的な捉え方)(汗)

そうなのです! 光学系第1群前玉の❶ が「ランタン重クラウン」ではなくて「❶ ランタン重フリント」硝子であるべきなのです・・何故ならブルー色付文字の42.3vdのアッベ数から・・明らかに50vd以下なので・・クラウンガラスに該当しようがないのです(汗)

もっと挙げるなら、❸のアッベ数が53.4vdと50vdを超えているので、それは必然的にクラウンガラスであるべきなのです (まさにそのとおりになっている)。

これは実際に光学硝子種別一覧データベースからの検索でヒットしているので、該当種別は「LaSF02」に間違いありませんが (数値なので基準値たる屈折率が該当しないと適切でない)

実はそのサイトでは「オハラ製」と銘打っているものの、そのサイトに載せている光学硝子種別の名称は「SCHOTT製」に該当せず「HOYA製」でもない一般的な呼称なのです(汗)

そこで今回の探索でそのサイトで明記された「OHARA製」に限定して検索すると、ヒットした名称は上記羅列の右端の呼称に変わるべきなのです (もちろん諸元値は一致したまま)(汗)

リアルな現実は「OHARAでは❶は42.09vd」の一般向け製品諸元値なので、おそらくオプション製品コードの中から選んで、特許出願申請書の出願時点でターゲットを「42.3vd」にセットしてきたのだと、その背景のストーリーが妄想できたりします (つまりそれだけ割高な光学ガラスレンズを採用した調達コストに変わっている/他にもありますが)(汗)

(一意の屈折率に対してアッベ数を違えたオプション製品群を必ず用意しているから)

その意味で特許出願申請書内記述を鵜呑みにするにしても、念の為にデータベースを探索してオプションコードを探り、該当するアッベ数の製品が存在するのか否か調べる必要もあるのですが (屈折率から手繰って該当アッベ数の製品を見つける作業)、なかなかそこまで具体的なコード一覧までは公開されいません(泣)

これは例えば❶ LaH52 (OHARA製) を例にするなら、その製品コードは「800423 (nd)」になるハズなので (一般向け硝子製品のコードは800421nd)、オプションコードのほうまで検索できる方法が分かれば、それらの検索は容易ではないかと推測しています(汗)・・ちなみに基準スペクトルをD線ではなくE線で指定するなら「一般向け製品:804418(ne)」になり、この場合の諸元値は「屈折率:1.804034 (ne)、アッベ数:41.838 (ve)」と変わるので、基準に据えるナトリウム線の波長によって数値が変わる点も複雑です (nがナトリウム線を意味し、dがD線の波長を表す/だからnd表記になる)(汗)

このように光学硝子種別を探っていくと、その時の検索基準が「屈折率」なのが理解できたものの、前述の❶ LaH52 (OHARA製) のように諸元値が「屈折率:1.799520nd」なのを以て四捨五入してしまい「製品コード:800xxx(d)」と、まるで「屈折率:1.800xxxnd」のようにチョイスしていく手法と言うのが、まだなかなか馴染めずにいます(汗)・・どうして四捨五入ではなく切り捨てではないのか「???」です(笑)

そこで試しに逆発想で検索してみました。検索値を「屈折率:1.800nd」としてヒットするかどうか調べたところ、何と存在しませんでした(汗) このことから今回の例で言うなら、確かに❶ LaH52 (OHARA製) の「製品コード:800421(d)」は、その屈折率が「1.799520 (d)」との製品しか顕在していない結論に到達し、その中でさらにオプションとしてのアッベ数が「42.1vd前後」に製品が複数用意されているのだと概算を知ることになります(汗)

・・しかしはたして他の全ての製品コードに対して、ちゃんと限定できるのかどうかは相変わらず「???」なままです(笑)

硝材は「フラウンホーファー線」から手繰って研究していくと「初めて光学硝子材の屈折率の確定に注目できた、光学史に於ける革新的発見」との認知を得られ、且つ実装している光学設計を特許出願申請書内記述の諸元値一覧から手繰る算段を得られ、さらにそこから光学設計者の意図を少なからず垣間見る機会を得られると言うオプション付で楽しめるのが、本当にオールドレンズってロマンがいっぱいでこんなに楽しい工業製品は無いとウキウキします!(笑)

特に光学知識皆無な当方的には、ネット上の解説でもっと「Joseph Ritter von Fraunhofer (ヨーゼフ・リッター・フォン=フラウンホーファー)」氏の功績をちゃんと説明して称えるべきだと、本当に強く感じています!(涙)

当時19世紀時点の光学設計者である以前に「光学硝子材の質の定義」に着目したと言う、当時誰も気にしなかった角度から先ずは研究を進め、その結果自らが光学硝子製造技師に到達し実際「フリントガラス」の均質化にこだわりをみせ、硝材を開発してしまう情熱からスタートしている時点で、単なる物理学者の範疇に留めるにはあまりにも住んでいる世界観が違うとの思いが増大するのです!(涙)

その探究心の情熱から生まれたのが「光学硝子材の屈折率を使い、光学設計を管理できる概念の構築」であり、当然ながらそれに資する「暗線の発見」があるものの (プリズムの発明)、それ自体を褒め称えるよりも、光学硝子材の均質化に着目したと言う「視る角度の違い」こそが天才的だったのではないかとさえ考えてしまいます!(涙)

当方も引退後に、このようにより深く研究していきたい物理学者などの探索を進めていきたいと考えています(涙) 特にフラウンホーファー氏は光学硝子製造者でもあったことから、史実上「鉛の毒にやられて39歳という若さで亡くなった」とも語られており、世界の光学史に希望を与えていながら、自らは志半ばで絶命してしまったことに無念極まる思いです(涙)

・・光学設計を調べるようになって、本当に楽しいです!(笑)

当方的に述べるなら、光学設計にまで興味関心が広がった時点で「オールドレンズを愉しむ世界が、その次元を超えてさらに広がった」とも言い換えられるくらい、当時の背景やオールドレンズの内部構造の把握や発見以上に、まるで宇宙の彼方に思いを馳せるが如く深遠に奥深い情熱が増してしまい、留まる処を知りません(笑)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

話を戻して、ここまでの考察から特許出願申請書内記述の諸元値に倣い、今一度光学系構成図への符番を修正したのが以下になります(汗)

↑このように「重クラウン硝子」はたったの一つ ❸ LaK13 (ランタンクラウン硝子) (OHARA

↑このように「重クラウン硝子」はたったの一つ ❸ LaK13 (ランタンクラウン硝子) (OHARA

:LaL13) だけなのが判明しました(汗)・・どうしてアッベ数が該当しないのにそのサイトでLaSK02を前玉の❶にあてがっていたのかは「???」です(汗) またオハラ製と謳いながら

そのオハラの製品種別呼称を使わずに表記している理由も、光学知識皆無な当方にはまるで分かりません(恥)

・・もし何方かこの相違についてご教授頂ける方がいらしたら、是非お願い申し上げます(汗)

また或る意味「色消し作業」を主体的に担っているのが前群側の第3群2枚貼り合わせレンズ (❸と❹)と、絞りユニットの前衛配置としてきた点も重要な要素で、後群側に色消し効果を持ってこなかったことが「後群側でも色消しを狙う補正まで執る余裕がなかった」とも妄想でき開口絞りの前衛だけで精一杯だったことが、このような光学硝子種別の探索からようやく見えてきました!(驚)・・つまり絞りを絞れば色消し効果もより一層上がってくるのは「後群側で (も) 補正していないから」との裏打ちでもあったりします(汗)

・・だからこそ開放側での撮影が『まるで夢想世界』なのが理にかなっている!(驚)

このことからこのモデルの光学設計に於いて「どんだけ屈折率とアッベ数で無理強いさせているのか!」との、まさに特許出願申請書内記述の文言に照らしても遜色ないレベルと言う、厳しい条件のもとで設計してきた製品だったのがようやく分かりました!(涙)・・それは特に「ランタン材含有光学ガラスレンズ」をチョイスしている点からして、設計者たる「向井 二郎」氏の挑戦が窺え、固い意思のもとに最後までヤリきった人格に、畏敬の念すら感じてしまう

からです(祈)

・・それがあの乱れまくっている残存収差の源だったのか!(涙)

と或る意味、感動再び的な印象に変わり、より一層このモデルの描写性に「魅入るしかない」との新鮮な感動だったりします!(涙)

結果、このような光学設計時のバックボーンを知るにつけ「より一層このモデルに対する慈しみの想いが増していく」のは、必然とも言えそうなくらいに人情なのではないでしょうか(涙)

例えばもっと探りたくなってくると、その問題になっている❸と❹の2枚貼り合わせレンズで使っている「バルサム剤」の屈折率から気になってくる始末で(笑)、探究心は止まることがありません!・・古い時代のバルサム剤は「カナダバルサム」が一般的だったため、その屈折率は1.52〜1.54nd 辺りですから、このモデルが発売された1961年時点で、キヤノンが主体的に使っていたバルサム剤の屈折率を確定できれば、なおさらに楽しいです!(笑)

(当方が現在メインで使っているバルサム剤の屈折率は1.65ndです)

なお最後に念の為に放射線量を計測しましたが「第1群前玉❶:0.05≦µSv/h」に「第2群❷:0.05≦µSv/h」に対し、2枚貼り合わせレンズたる「第3群構成3枚目❸:0.05≦µ

Sv/h、構成4枚目❹:0.06µSv/h」そして後群側に移って同じく2枚貼り合わせレンズ「第4群構成5枚目❺:0.05≦µSv/h、構成6枚目❻:0.05≦µSv/h」最後「第5群後玉❼:0.06µSv/h」・・でした(汗)

この計測値から、特にランタン材の含有量はそれほど多くないことが窺い知れるような気がします(汗)

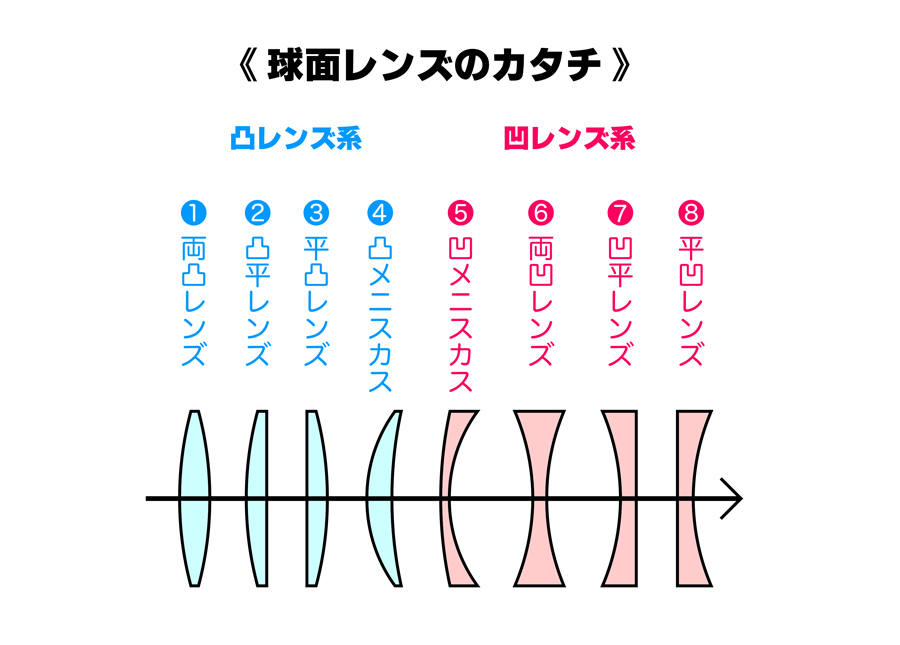

↑なお上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・

↑なお上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・

ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します (前述のフリント/クラウンの光学硝子種別の色使いとは関係ありません)。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

なお一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学ガラスレンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

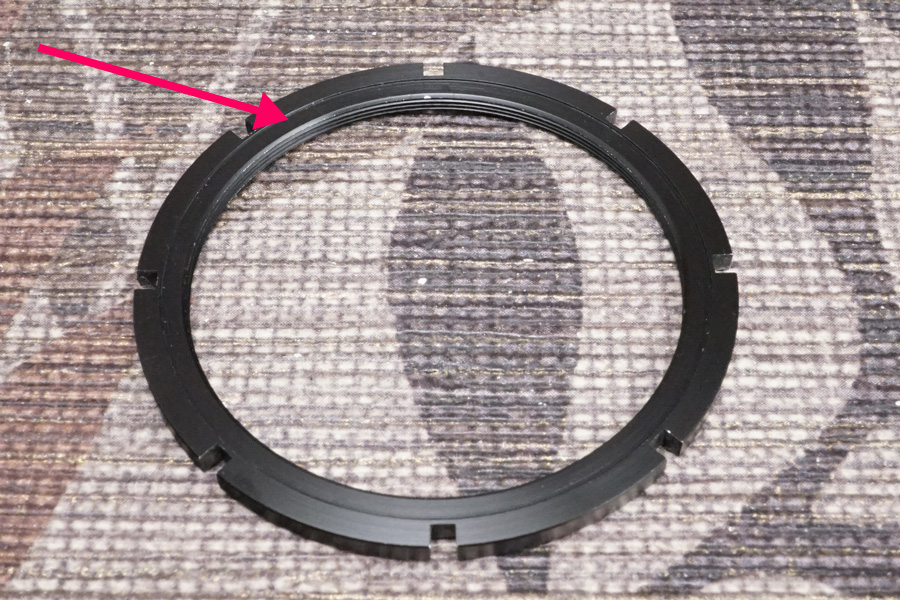

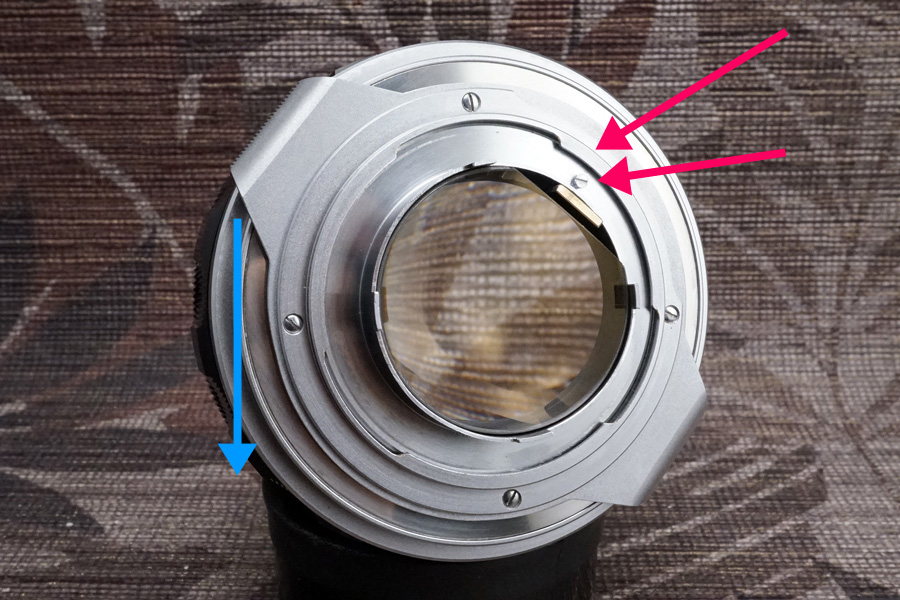

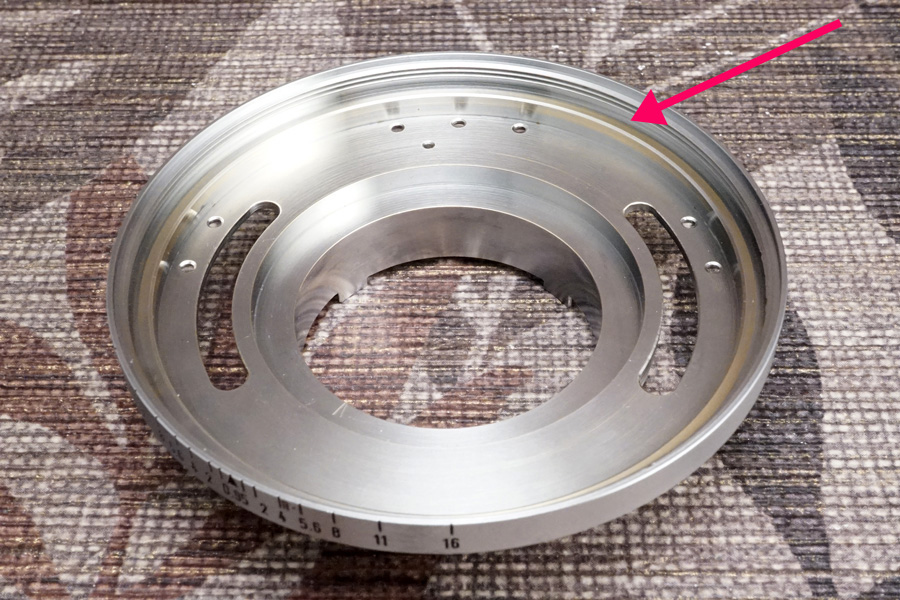

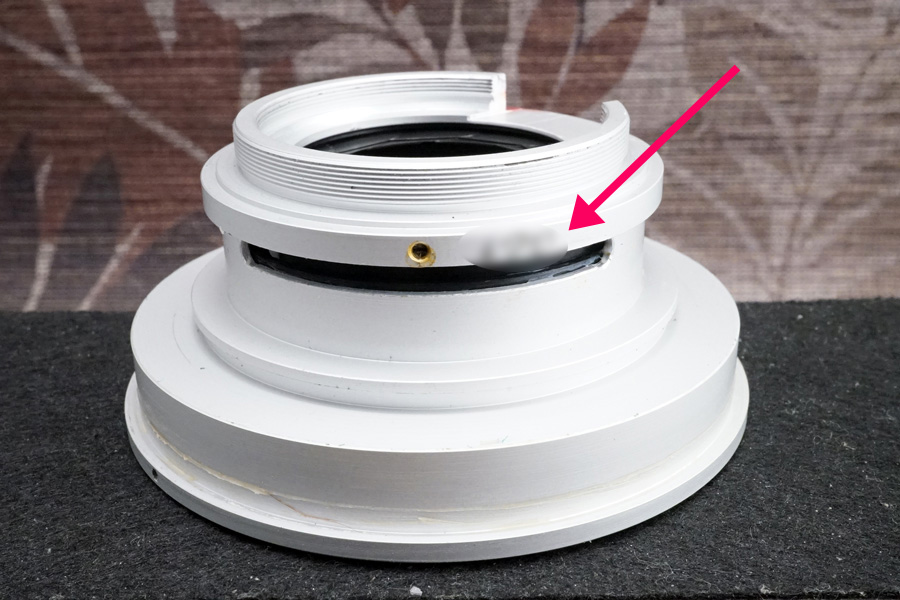

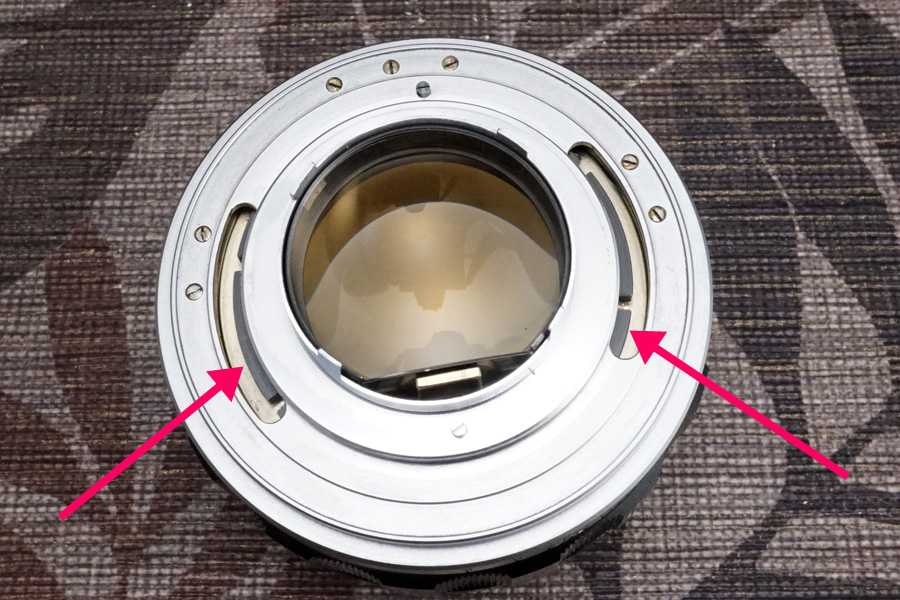

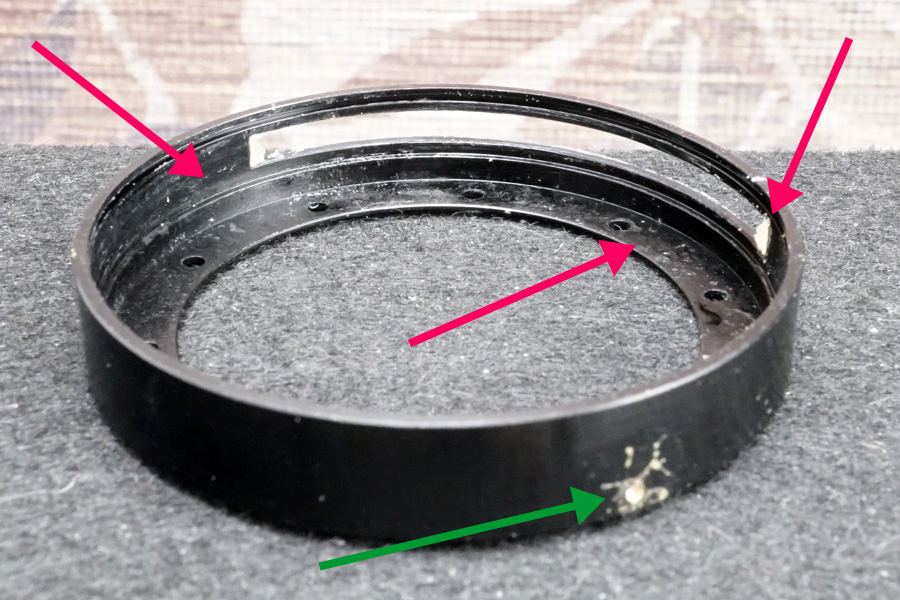

なお、このモデルにモデルバリエーションが存在することをネット上の何処にも探し得ませんが(汗)、以下の写真から「前期型と後期型に分かれる」との明確な判定へと辿り着きました(汗)

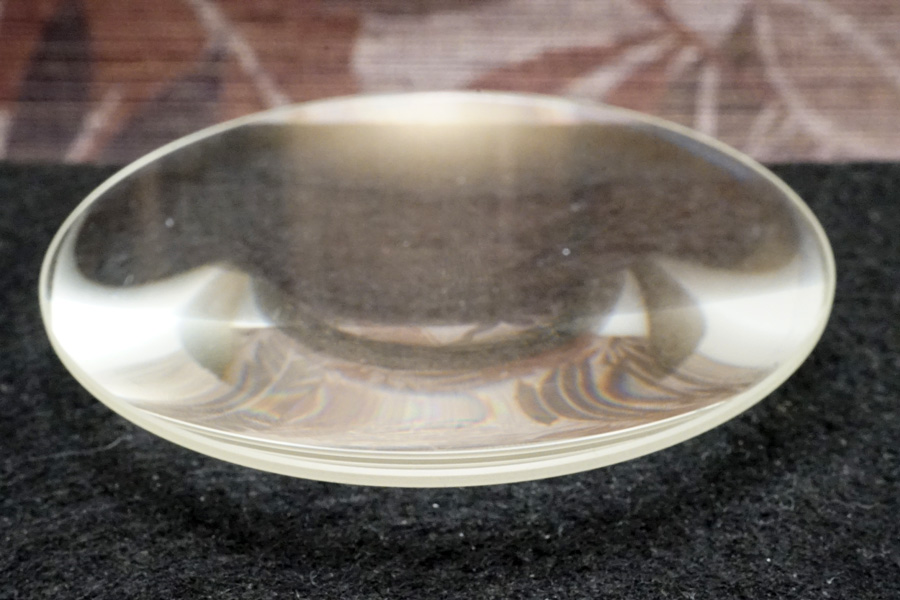

↑上の写真は取り出した「鏡胴前部固定用の締付環」ですが、実は赤色矢印で指し示している箇所に「凹み/窪みがある締付環」で鏡胴前部を締め付け固定しているタイプが「後期型」になり、この「凹み/窪みが無い表裏面で平面」なタイプが「前期型」です。

↑上の写真は取り出した「鏡胴前部固定用の締付環」ですが、実は赤色矢印で指し示している箇所に「凹み/窪みがある締付環」で鏡胴前部を締め付け固定しているタイプが「後期型」になり、この「凹み/窪みが無い表裏面で平面」なタイプが「前期型」です。

これについてまた後のオーバーホール工程の中で詳しく説明しますが、実はこの「凹み/窪み」の有無の違いで鏡胴前部の締め付け固定の際「マウント部の真鍮材/ブラス材の撓り/応力反応に違いが現れる」結果、塗布するヘリコイドグリースの性質/成分や配合に添加剤を変更する必要が起きることが判りました。

「後期型」タイプでは、その真鍮製/ブラス製マウント部の撓りを相殺させる算段をこの締付環に施してきた点で「距離環を回すトルクを、前期型よりも軽く仕上げられれる」メリットが生まれ、且つ実は特殊な「Sマウント」の締め付けレバー環のネジ山数も微妙に変わっているのが分かりました(汗)

但しこれらの違いは外見上からは一切判定を下せず (分からず)、完全解体して初めて取り出せるパーツなので、一部の整備者しか判定できないと考えられます(汗)

第一、そもそもこのような締付環を使ってダイレクトに鏡胴前部を真鍮製/ブラス製のマウント部の場所で締め付け固定させると言う発想自体が (真鍮材/ブラス材の応力反応で撓ってしまうのは自明の理なのに)、実は「Canon7への装着想定」で、どうしようもないリアルな現実だったことが窺え、決して雑に製品設計したのではない「苦悶した設計陣の最終的な妥協点」だったと、当方的にはどうしても言いたいのです!(涙)

その応力反応を極々僅かでも低減できる工夫の一端が、上の写真の「凹み/窪み」だと知り

・・正直ちょっと涙が出そうになり、鳥肌すらたちました(恥)

キヤノンの設計陣は、誰にも知られずに・・こんなことをヤッていたのです!(涙)

このモデルをバラして整備できる技術スキルを持つプロの整備者なら・・どうしてそういう事実を世間に知らせてあげないのでしょうか???(涙)

・・もっと敬ってあげて、ほしいです、です! キヤノンの苦悶を知らしめてほしいです!(涙)

但し冒頭で述べたように、技術スキルが低すぎる当方では歯が立たず(涙)、このモデルの扱いは今回の扱いが最初で最後です。

↑㊧の仕様諸元が「前期型」であり、前述の締付環が「表裏面で平面」のタイプになり、一方㊨の仕様諸元が「後期型」を表し「片面に凹み/窪みを有する締付環」のタイプと言う相違になります。

製品重量が結構増大している根拠は、完全解体しましたが「???」です(汗)

今回は同型モデル2本を順次完全解体しオーバーホール作業を進めています!

その結果、実は過去メンテナンス時の整備会社の存在が確定してしまい、その意味でも当方的には今後扱いたくない思いが強くなってしまいました(涙)・・とても悔しいです。

なお後でちゃんと包み隠さず正直に述べますが、今回賜った2本の個体は、両方とも「劇的に光学系内がスカッとクリアに戻った」点を申し添えておきます (但し瑕疵が残ります)(涙)

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑今回のオーバーホール/修理個体を完全解体した時のパーツ全景写真です。ここからは完全

解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます・・㊧:前期型、㊨:後期型です。

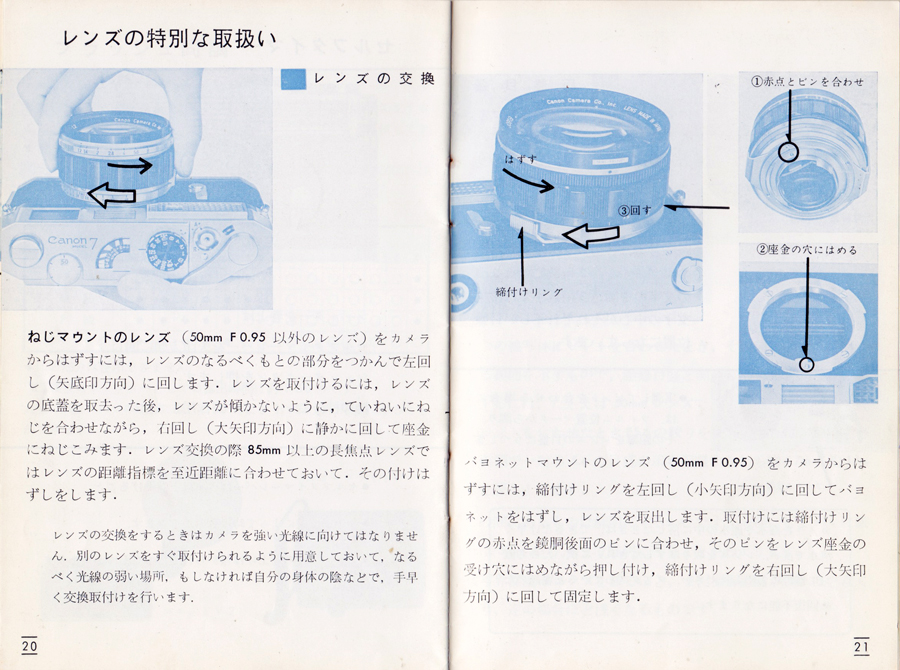

キヤノンがレンジファインダーカメラの開発/製産から撤退したのが1965年であり、今回扱うモデルの発売が1961年とのタイミングから、当時の「Sレンズシリーズ」の中で捉えても最後から4番目と言う終盤期での登場ですから、そもそも「Sレンズシリーズ」の基本的な内部構造、或いは製品設計の概念は各モデル共にほぼ共通概念として完成しており、今回扱うモデルもそれを踏襲した設計なのが分かります。

しかしそのような基本的製品設計概念の共通化の中にあって「唯一Sマウント専用に (Canon 7専用に) 内爪3つを備える独自バヨネットマウント設計」である点が大きな違いであるものの、パッと見で「それはマウント部の設計の違いだけ」と受け取られがちである点に注意が必要です。

↑上の写真はレンジファインダーカメラ「Canon 7」取扱説明書からの抜粋で、今回扱うモデルの独自マウントについて、その装着方法を説明しているページです。

↑上の写真はレンジファインダーカメラ「Canon 7」取扱説明書からの抜粋で、今回扱うモデルの独自マウントについて、その装着方法を説明しているページです。

今回のご依頼者様がちゃんと配慮して下さり、取扱説明書を同梱して頂いたのです!(涙)

・・ありがとう御座います!

上の写真㊨ページのほうに、今回扱ったモデルの装着方法が印刷されています。

↑上の写真は、今回扱ったモデルの中で「後期型」の組み上がり後のマウント部方向からの撮影写真です。赤色矢印が指し示している箇所にリリース用の突出ピンと共に、そこに付随する「●リリースマーカー」の刻印が確認でき、単にこのバヨネットマウント爪を重ね合わせてハメ込んでから、そのままレバー環のツマミをブルー色の矢印方向に回せば、そのまま締め付けられていってロックされる仕組みです。

↑上の写真は、今回扱ったモデルの中で「後期型」の組み上がり後のマウント部方向からの撮影写真です。赤色矢印が指し示している箇所にリリース用の突出ピンと共に、そこに付随する「●リリースマーカー」の刻印が確認でき、単にこのバヨネットマウント爪を重ね合わせてハメ込んでから、そのままレバー環のツマミをブルー色の矢印方向に回せば、そのまま締め付けられていってロックされる仕組みです。

これで装着完了しますが、外す際はレバー環のツマミを上の写真位置まで戻すとスポッと抜けるので、特に外す際には落下などに要注意だったりします!(怖)

これはマウントの爪の形状を見れば一目瞭然ですが「内爪3爪方式のバヨネットマウント」と表現しながら、実のところ「スピゴットマウント方式」なので、このレバー環自体がスピゴットマウント環に造られていることをちゃんと理解していないと「スポッと抜けて落下!」などと言う大変なことになります!(怖)

実は当方が今回のオーバーホール作業で「距離環を回すトルク制御で難儀した」要素こそが、このレバー環による締め付け方式を採った製品設計である点に他ならないのです (当方の技術スキルが低すぎるから)!(恥)・・取扱説明書では「締付リング」と表記しています。

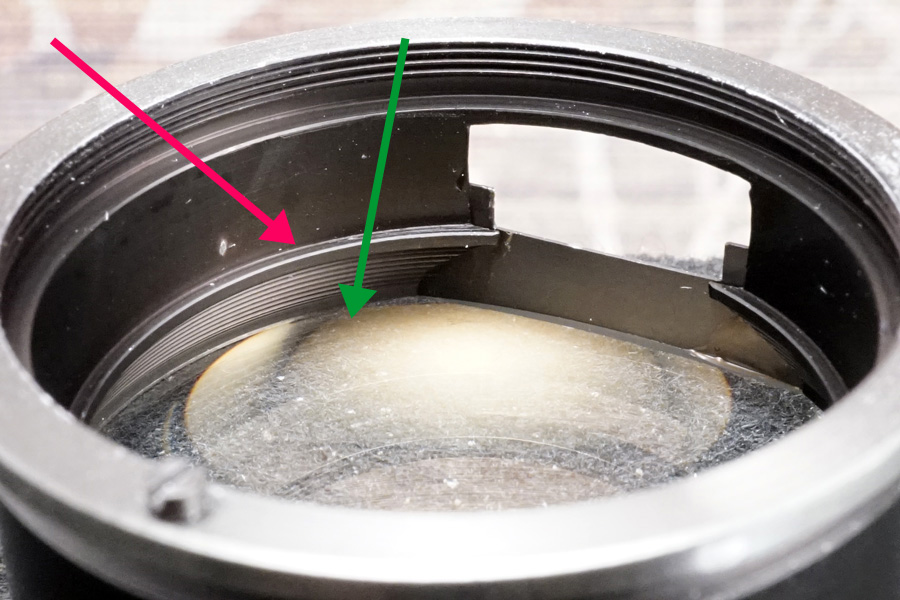

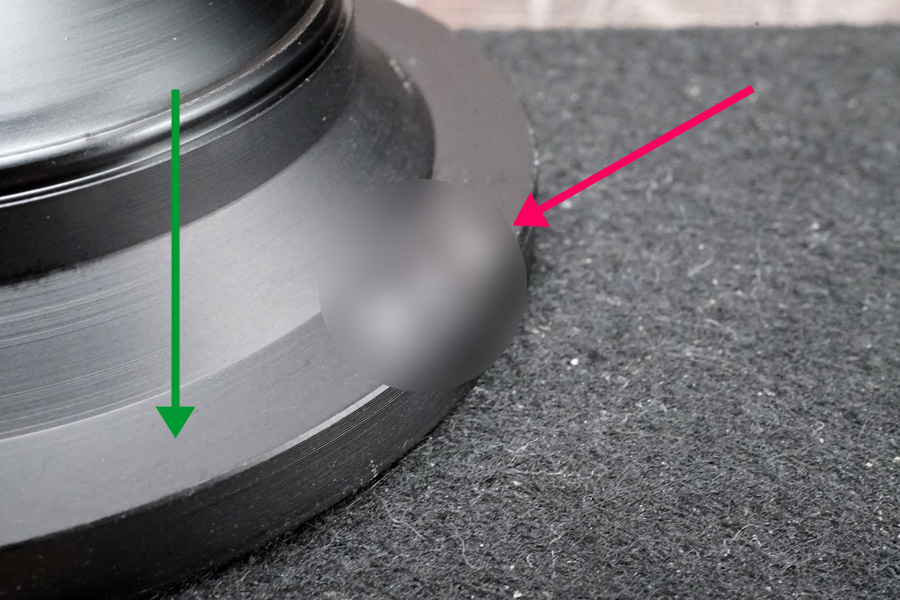

↑上の写真は「後期型」のほうのマウント部内部を撮影した写真ですが、真鍮製/ブラス製、且つクロームメッキ加工が施されています (筐体外装にあたる露出面側はいわゆるサテン仕上げと呼ぶ微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工)。

↑上の写真は「後期型」のほうのマウント部内部を撮影した写真ですが、真鍮製/ブラス製、且つクロームメッキ加工が施されています (筐体外装にあたる露出面側はいわゆるサテン仕上げと呼ぶ微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工)。

その赤色矢印で指し示している箇所に「空転ヘリコイド (黄銅材)」と「ヘリコイドオスメス (黄銅材)」の2つが「封入環 (黄銅材)」で締め付け固定されることでヘリコイド群がこのマウント部に固定されますが、その際「封入環で締め付けられる、そのネジ山数は僅か3列しか用意されていない」環境であることが上の写真を見ただけでご理解頂けると思います(涙)

実はこの製品設計こそが「このモデルが特に純正グリース塗布に限って、ようやく軽いトルク感に仕上げられる」と言う非常にサービスレベルを限定的にしてしまう要素なのだと言っているのです(涙)

つまりそれが意味するのは、キヤノン認定整備会社でしか、軽いトルク感には仕上げられない、非常に重要な要素。

・・であることを述べているのです!(涙)

残念ながら、当方が所有するヘリコイドグリースの種別と成分/配合に添加剤の分類レベルでは、とても歯がたちませんでした(涙)・・申し訳ございません!

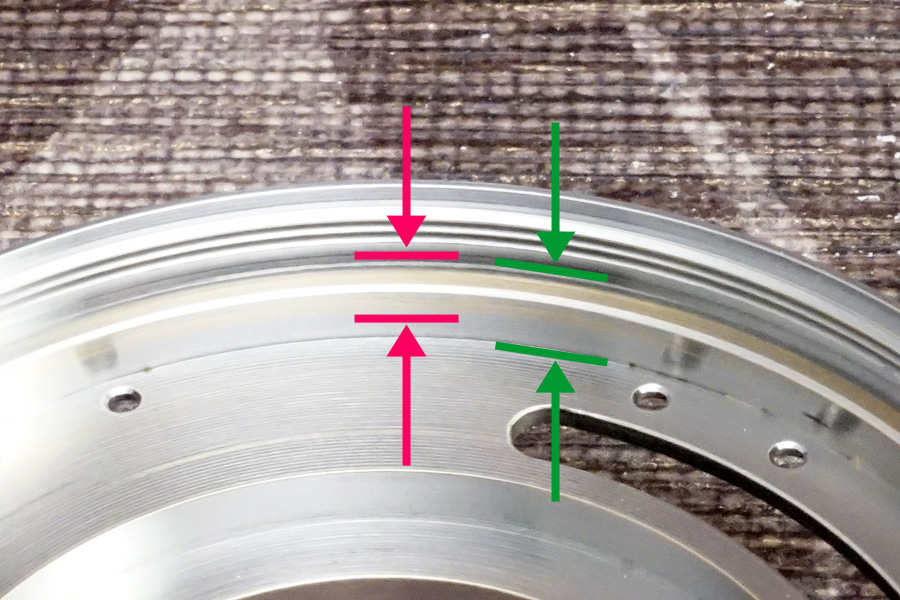

↑その根拠を解説している写真が上の写真で、同様「後期型」のほうのマウント部内部の拡大撮影です。

↑その根拠を解説している写真が上の写真で、同様「後期型」のほうのマウント部内部の拡大撮影です。

この中で赤色矢印で囲っている領域が「空転ヘリコイド+ヘリコイドオスメスの格納、及び接触領域 (回転駆動領域)」を表します。それは上の写真を見ても一目瞭然で「真鍮材/ブラス材の一部 (それら領域部分だけが) 被せられているクロームメッキ加工が経年劣化進行に伴い剥がれていて、材の地が露出している (薄く黄金色に見えている部分)」のが視認できるからです(汗)

ところが一般的に「空転ヘリコイドは封入環を使い締め付け固定される時、まさに封入される」のが理想的なのに、赤色矢印で囲った領域は「下方向の底面方向に空間が在り、そこに向かってせっかく塗布したヘリコイドグリースが逃げて行ってしまう」がゆえに、残念ながら当方が所有するヘリコイドグリースではその粘性や性質含めまるで対応できなかったのです!(涙)

逆に言うなら右隣に例として示したグリーン色の矢印で囲った領域のように「マウント部の底面に接触して完全に封入される (塗布したヘリコイドグリースが逃げて行きにくい) 製品設計」であれば、まだ対応できたのかも知れないのです(涙)

このように塗布したヘリコイドグリースが逃げていく余地が残ってしまっている製品設計自体が、とても当方の技術スキルで対処できる範囲を超えてしまっています(涙)・・結果、特殊にこのモデル専用に成分/配合に添加剤を加えた「専用純正グリース」でない限り、下方向の底面側にハミ出して逃げていかずに留まり (つまりそれだけの特異な粘性を持つ)、且つ経年の中で回転方向のチカラが常時加わり続ける環境下で耐性を持つグリースではない限り「軽いトルク感には仕上げられない」との判定に到達しました(涙)

・・申し訳ございません!(涙)

おそらくキヤノンの製品設計者は、経年の中で塗布したヘリコイドグリースが逃げていくことを事前に十分想定した上で「専用ヘリコイドグリースを開発した」と察しが付き、加えて申し上げるなら「空転ヘリコイド+ヘリコイドオスメスがマウント部底面にちゃんと接触して完璧に封入できるように設計できなかった」とも指摘できます。

それはこの赤色矢印て囲った領域のすぐ直前に「直進キーと距離環の駆動域を限定するストッパー (2個) が居るから」と指摘でき、もしも完全封入するべく設計した場合「今度はそれら直進キーとストッパーの位置をさらに内側に最低限2㎜は移動する必要が起きる」ものの、それはこの「Sレンズシリーズ」のマウント仕様諸元値から逸脱することを意味し、必要とされるイメージサークルさえ得られないことを意味しています(泣)

つまりキヤノン設計陣は、どうしようもないジレンマの中で苦悶しつつも、

仕方なく完全に封入できない製品設計で造らざるを得なかった。

・・ことが見えてきたのです(涙)

そしてさらにそれに追い打ちをかけているのが「封入環の締付用ネジ山の列数:3列」と言う環境です(涙)

いったい僅か3列のネジ山だけで600gに近い総重量の製品を支え、且つ距離環の駆動時に加わる掴んでいる指からのチカラの総てが「このたった3列のネジ山に一極集中してくる」との前提に「はたしてその時、どれだけこのマウント部の金属材たる真鍮材/ブラス材は応力反応せずに (撓らずに) 耐えられるのか???」・・これこそがこのモデルの整備に於いて「間違いなく純正ヘリコイドグリース必須の大前提」を決定づけてしまった製品設計の要なのです!

とても当方のような低い技術スキルの人間が対処できるオールドレンズでは・・ありません!!!(涙)

・・残念ですがまるでお手上げです(涙)

もちろん最終的には冒頭で述べた「締付環による締め付け固定で鏡胴前部が固定される」要素までさらに加わるので、どうにもならないです(涙)

・・申し訳ございません!!!(涙)

オーバーホール/修理ご依頼者様皆様に告知しているとおり、もしもお届けしたオールドレンズの仕上がり状況にご満足頂けない場合は、そのご納得頂けない要素に対して「ご納得頂ける分の金額をご請求金額より減額」下さいませ。

減額頂ける最大値/MAX額は「ご請求金額まで (つまり無償扱い)」とし、大変申し訳御座いませんが当方による弁償などは対応できません・・申し訳御座いません。

なお今回のご依頼者様も仰っていましたが、当方もまるで同感で・・巷でにわかに流行っている「このオールドレンズのMマウント化改造」はオリジナルの状態に二度と戻せなくしてしまう研削を伴う改造を意味し、当方的には「それは邪道!」との受け取りです(汗)

例えば使用不可能なジャンク状態に堕ちてしまった個体を改造して再び使えるように改変するのなら「再活用 (再生ではなく)」との意義を認められますが、元々正常だった個体を「単に自分達の都合だけで研削して (二度とオリジナルの状態に戻せなくして) 別マウントに改造してしまう所為」には・・当方は基本的にそれを「是」と認めて受け入れることはできません!

そもそも昨年末に改造品のオーバーホール/修理に手を出してしまい、とんでもない結末を迎えたので、もう二度と同じ経験をしたくないのです!(涙)

確かにオールドレンズなどは、例え同型品としても相当数が流通しているのでしょぅが「自分自身の人間性として正常個体のマウント改造は許せない!」ワケで、当方が今までに行ってきたマウント改造品の全ては「落札者が望めば、いつでもオリジナルの状態に戻せることを前提としたマウント改造」しか処置していないので「いつでも工場出荷時点に近い状況に戻せる=オリジナル性の維持」との受け取りです。

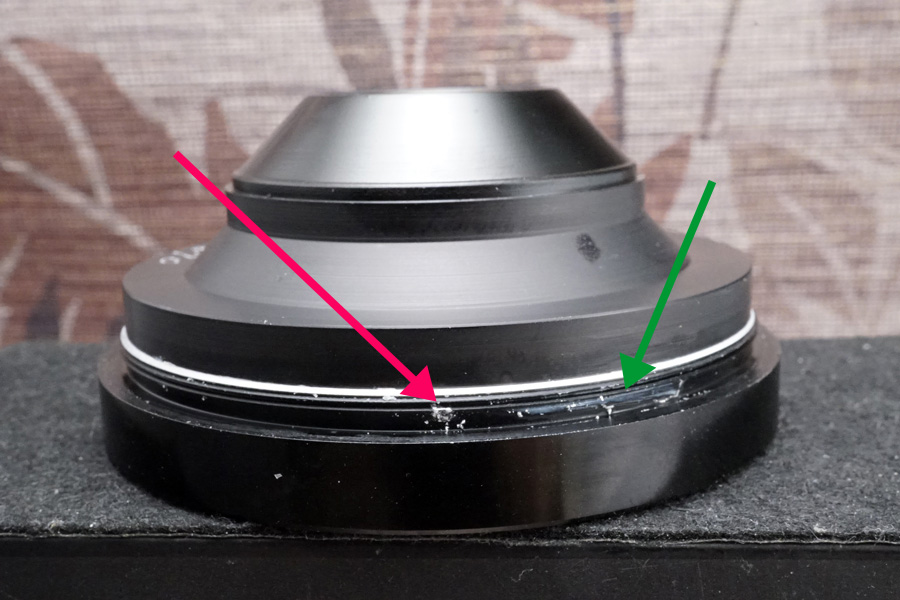

↑上の写真も「後期型」から完全解体して取り出した「前所有者自作の厚紙製シム環 (スペーサーのような目的と役目)」で、このシム環が鏡胴前部との間に挟まっていた結果「極度のアンダーインフ状態」に陥っていたことを、当初バラす前の実写確認時点でチェックしています。

↑上の写真も「後期型」から完全解体して取り出した「前所有者自作の厚紙製シム環 (スペーサーのような目的と役目)」で、このシム環が鏡胴前部との間に挟まっていた結果「極度のアンダーインフ状態」に陥っていたことを、当初バラす前の実写確認時点でチェックしています。

オーバーホール/修理完了後の組み上がり状態で実際に実写確認すると、ほぼ「もう1本の前期型と同じ無限遠合焦状況」であるのを確認しています・・要は上の写真のシム環のせいだったことが判明しています(汗)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ここからは順番に「前期型」及び「後期型」の2本についてオーバーホール工程の解説を行っていきます。

↑当初バラし始めている時に撮影した「前期型」の取り出した「フィルター枠+光学系前群格納筒」で、上の写真の方向性は前玉側方向が写真下向きです。

↑当初バラし始めている時に撮影した「前期型」の取り出した「フィルター枠+光学系前群格納筒」で、上の写真の方向性は前玉側方向が写真下向きです。

すると赤色矢印で指し示している箇所に「イモネジ用の下穴」が1つだけ用意されており、この位置でこれら光学系前群の要素が格納固定されることを「光路長の適正化」と受け取られることを表しています・・そもそも上の写真わ見れば一目瞭然ですが、この「フィルター枠+光学系前群格納筒」をネジ込んでいく時のネジ山数が限られていることが写真からも分かり、このイモネジ用の下穴位置に対して何回ネジ込んでいったのかの確定は、さほど難しい話ではありませんね (特にネジ込み回数を数える必要も無い)(笑)

◉ イモネジ

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

またグリーン色の矢印で指し示している箇所にたまたま偶然残っていたのですが、過去メンテナンス時に塗布したウレアグリースが「まるでそのまま」残っていた始末で(笑)、要は「ネジ込んでいく時にスムーズに最後までネジ込めるようネジ山にグリースを塗る (特にフィルムカメラの整備を得意とする) 整備者の独特な所為」です(涙)

どうしてそのように明言できるのかと言えば、それは上の写真がまるで『証拠写真』になっています!(笑)

上の写真下側に写っているフィルター枠部分の外装露出部分には「半光沢の黒色メッキ加工」が施されているものの、その先の/上の「光学系前群格納筒」部分は、明らかに経年劣化進行に伴う揮発油成分を嫌う「微細な凹凸を伴うマットな濃い紫色の梨地メッキ加工」なのが一目瞭然です。

それなのに (キヤノンの製品設計者がそのように配慮してメッキを敢えて被せているのに) どうして過去メンテナンス時の整備者は「ここにグリースを塗るのか???」と当方は述べているのです!(怒)

ハッキリ言って、こういう「ネジ山にグリースや潤滑剤を塗布して、ネジ込みをスムーズに処置するコツ」と言うのを誇らしげに自慢気に述べているバカな整備者がそこかしこに居ますがそのように自慢するなら「ではどうして製品設計者は微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工を被せてきたのか???」ちゃんと自分のコトバで説明したらどうなんだ・・と言っているのですョ!!!(怒)

こういうまるでどのような影響を及ぼすのか考えない低能な整備者が居るから、光学系内に揮発油成分が侵入してきます(涙)・・いったい製品設計者の配慮を、どうして台無しにできてしまうのですか??? そう問い正しているのですョ!

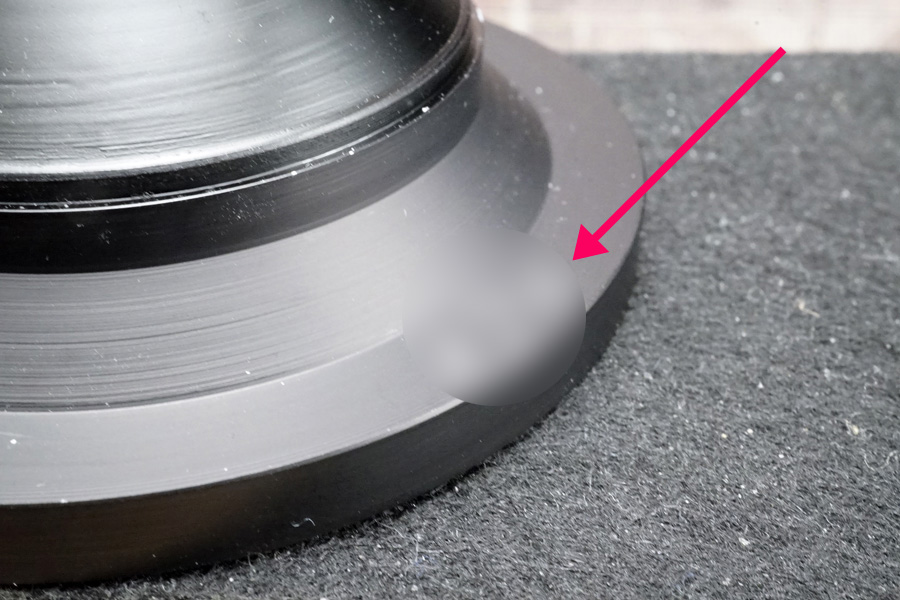

↑上の写真も当初バラしている途中の撮影です。解体した鏡筒と被さっている絞り環を内側を覗き込んで撮っています。すると赤色矢印で指し示している箇所の「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」が剥がれ落ちてアルミ合金材の地が露わになっているのが分かります。

↑上の写真も当初バラしている途中の撮影です。解体した鏡筒と被さっている絞り環を内側を覗き込んで撮っています。すると赤色矢印で指し示している箇所の「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」が剥がれ落ちてアルミ合金材の地が露わになっているのが分かります。

実は鏡筒の内外には「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」が施されているのですが、この鏡筒内部に「過去メンテナンス時の整備者がウレアグリースを塗った」がゆえに、経年劣化進行に伴い酸化/腐食/サビを帯びてしまいメッキが剥がれ落ちてしまったのです(涙)

・・どうして絞り羽根が格納される場所にグリースを塗るのですか???!!!(怒)

ネット上でもバカなヤツが「グリースは潤滑剤で油成分なので酸化/腐食/サビを招かない」と述べていますが、どんだけアホなのか!です(汗)

グリースの油成分の界面原理から水分が引き留められ、その結果酸化/腐食/サビが促されグリース、或いは揮発油成分の周囲とその境界に酸化/腐食/サビが起きる「原理原則」であることを、まるで認知しようとしません!(怒)

もっと言うなら、ではどうしてヘリコイドグリースを塗布していたにもかかわらず、経年劣化進行に伴いヘリコイドオスメスの条ネジ山の一部に酸化/腐食/サビが起きるのですか???

・・言っていることと事実が乖離しているではありませんか!!!

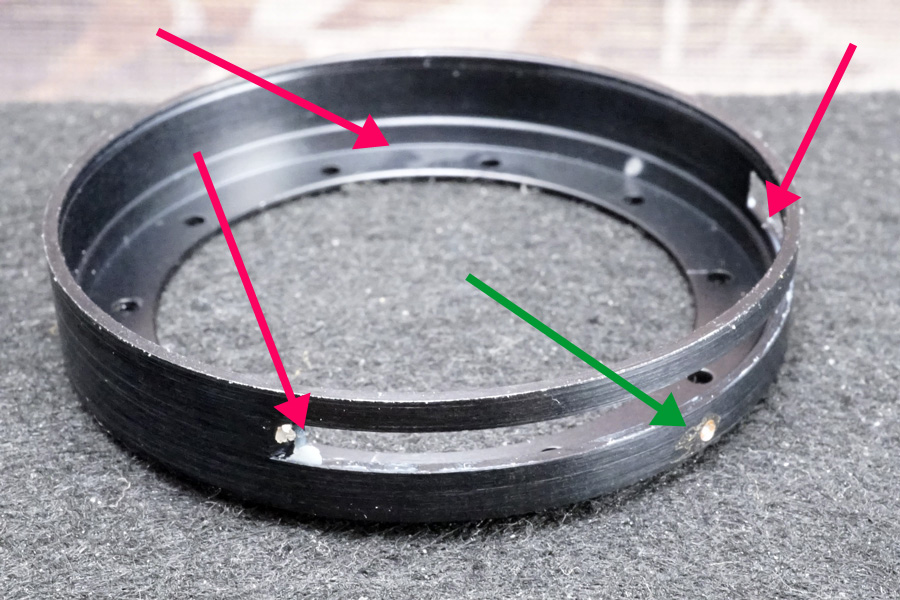

↑さらに解体を進めて取り外した絞り環です。ご覧のように内側に過去メンテナンス時に塗布したウレアグリースが「やはりまるでそのままに残っている」のが視認できます (白い部分が全てウレアグリースです)。

↑さらに解体を進めて取り外した絞り環です。ご覧のように内側に過去メンテナンス時に塗布したウレアグリースが「やはりまるでそのままに残っている」のが視認できます (白い部分が全てウレアグリースです)。

逆に言うなら「過去メンテナンス時に塗布したグリースが残っていると言うことは、その領域は互いに接触していなかった!!!」のではありませんか???(怒)

・・どうしてそういう事柄が分からないのですか???

もっと言うなら「ちゃんとメッキ加工をチェックすれば、自ずとグリースの塗布が前提なのか否か明白」なのに、それを怠る、或いは思い込みだけで「グリースに頼った整備をする」からこういう結末に至ります(涙)

↑こちらは解体して取り出した鏡筒です。鏡筒の側面の1箇所・・赤色矢印で指し示している箇所・・に、この個体の製造番号下3桁を、ポンチを使い小刻みに細かく打ち込んで刻印した数字マーキングが残っていました!(涙)

↑こちらは解体して取り出した鏡筒です。鏡筒の側面の1箇所・・赤色矢印で指し示している箇所・・に、この個体の製造番号下3桁を、ポンチを使い小刻みに細かく打ち込んで刻印した数字マーキングが残っていました!(涙)

このような製造番号の数桁を構成パーツにマーキングする所為は「製産時点に100%行われていない!」と明言できます!(怒)

何故なら、製産ライン上では「工場の製産ライン担当者が手にしている構成パーツと製造番号との整合性は、認知できないから」と指摘できます。それは最終工程でようやく製品検査が行われて (或いは都度必要工程で専用治具を使い個別検査を経て) 初めて「製造番号が刻印されているレンズ銘板があてがわれる」からであり、製産ラインの途中で一つ一つに製造番号は決して割り当てられません!(怒)

・・そんなシステムを導入したら作業効率が悪いと、どうして分からないのですか???(恥)

つまりこの数字マーキングが意味するのは「過去メンテナンス時の整備者、おそらくは整備会社で当たり前に、日常的に執り行われている慣行」であり、使っている構成パーツに製造番号下3桁などをマーキングして管理していることの現れです。

そしてもっと言うなら、この結果「別個体からの転用パーツによるニコイチ/サンコイチがまるで日常茶飯事的に横行している」ことを意味し、特定の整備会社の仕業であることが確定してしまいます(涙)

要は上手く組み立てられないと「すぐにニコイチ/サンコイチに走る」ワケで、その時経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビなどの完全除去は一切施されておらず「安直に別個体からパーツを転用してきてグリースを塗って平滑に仕上げている=ごまかしの整備」だと、このブログでも執拗に何度も何度も述べています。

↑今度はやはり取り外した光学系前群格納筒の一部を拡大撮影していますが、同じように赤色矢印が指し示している箇所に「製造番号下3桁の数字マーキング」がポンチで細かく打ち込んで刻み入れています。

↑今度はやはり取り外した光学系前群格納筒の一部を拡大撮影していますが、同じように赤色矢印が指し示している箇所に「製造番号下3桁の数字マーキング」がポンチで細かく打ち込んで刻み入れています。

ところが、この面は鏡筒内部で接触する面でもあり、このポンチ打ち込みマーキングで凹凸が生じてしまった「約0.03㎜分の突出 (デジタルノギスを使い実測したから判明)」が、ソックリそのまま光路長に影響を与えることの説明に、まるでなっていない!!!(怒)

・・ことを、いったいどう説明するのでしょうか???(怒) いったいこの何処にこのような所為を執る意義があるのですか???!!!(怒)

まるで腹が立ってしかたありません!(怒) ハッキリ言って、今までに当方が扱った「Sレンズシリーズ」の全ての個体で同じように主要内部構成パーツにマーキングが施されており、しかもその数字が2つ3つと分かれていたりと「ニコイチ/サンコイチなど当たり前」の世界に、本当にうんざりしているのです!(怒)

せっかくその描写性能が素晴らしいのに、まるで扱う気力が失せてしまった最大の原因が、こういう勝手な都合によるプロの整備会社の仕業であり・・その整備会社は、たったの1社だけです!!!(泣)

↑こちらの写真は取り出した絞り連動ピンの構成パーツの1つ「位置決め環」です。そこかしこに「ウレアグリース」が残っています (赤色矢印)(涙)・・絞りユニットなのでここに絞り羽根が格納されるのに・・どうしてグリースを塗るなどと言うことが公然と平気でできてしまうのでしょうか???

↑こちらの写真は取り出した絞り連動ピンの構成パーツの1つ「位置決め環」です。そこかしこに「ウレアグリース」が残っています (赤色矢印)(涙)・・絞りユニットなのでここに絞り羽根が格納されるのに・・どうしてグリースを塗るなどと言うことが公然と平気でできてしまうのでしょうか???

整備が終わって購入者の手に渡る数年だけ、絞り羽根に油染みが発生しなければ、それで良いのですか??? もしも油染みが起きたら、それはそれで再び購入者からの整備依頼が来るので、また商売になるのですか???

・・それって、まるで違うと思います!!!(涙)

またグリーン色の矢印で指し示している箇所には今までに扱った全ての「Sレンズシリーズ」に共通的に塗布されている「固着剤」も確認できますが、今までに扱ってきた「Sレンズシリーズ」の位置決め環のカタチが同一であるにもかかわらず (もちろん外径サイズはモデル別に違う)、実はこの「位置決め環」を締め付け固定するイモネジ用の下穴は「同一モデルであるか否かを別にして、個体別にドリル穴開けされていたり、されていなかったりとバラバラで統一性が無い」点が、今現在の当方の大きな課題になってしまっており(泣)、これをもしも「製産時点」と捉えるなら、その下穴を開けたり開けなかったりの相違の根拠に至っていません(涙)

絞り羽根の開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) を決定づけてしまう、とても重要な絞り

ユニットの構成パーツであるのに、その固定位置を確定したりしなかったりに大きく影響する「下穴」の存在との整合性にどうしても疑念を感じるしかなく、当方的には「この下穴を用意していたのは製産時点ではなく、整備会社の仕業ではないか」との憶測がとても強いのです。

それは凡そ光学系内の話になれば「光軸ズレ/偏芯/光路長逸脱」などの要素については、その製品設計時に徹底的に追求されているハズなのです。

ところがこの時、この絞りユニットは「絞り環と必ず1箇所だけで連結する」との原理に立った時、円形パーツの円周の1つの領域に限定して「絞り環を回すチカラが伝わってくる」との前提条件の中で「必ず光軸に対して均等に絞り羽根の開閉を行う」とすれば、どうしてイモネジの受け側にあたる下穴を開けたり開けなかったりするのか説明できないのです!(汗)

例えば一歩引き下がって「金属材の違い」或いは「金属材の肉厚の違い/形状の相違」などを根拠に、下穴の有無の相違が起きるのだとすれば、それは同一モデルの中で考えた時「全ての個体に共通的に整えられている前提」なのに、どうして同一モデルの中で個体別に下穴の違いが現れるのか・・納得できる説明にならないのです!(汗)

例を挙げるなら、同じように金属材の相違やカタチの違いを複数内包する「光学系前後群の、光学ガラスレンズ格納筒」の問題を例にすればよ〜く分かります。同一モデルであれば、それら格納筒のネジ込み位置やネジ山数に「個体別の違いはあり得ない」のは必然ではありませんか???(汗)

そこまで微調整範囲として設計してしまったら、製品の仕上がりに対して非常に効率が悪くなり歩留まりが極度に悪化します(泣)・・そんなのは当方のようなドシロウトが考えても容易に理解できる話であり、光学系の格納は可能な限り100%に近づけて同一モデルの全ての個体で仕上がりを担保すべきと考えます!

そのような思考の立場に立つ時、光学系内の一部に入る絞りユニットで「入射光遮蔽制御に強く関わる絞り羽根の開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量)」の位置がズレると言う課題は、ゼッタイに製産時点に存在していないと強く思うのです!(汗)

・・そこを担保できなければ、実装する光学系の格納の保証すら意味がなくなる!(驚)

それは結果的に「口径食」の違いを生み出す因果になってしまうかも知れませんし、もっと言えば光軸に対する水平方向での絞り羽根の挙動が変化してくる話なので、そのような環境を入射光制御の中に組み入れて製品設計しているハズがないのです!(汗)

結果、見えてきた当方の結論は・・この下穴を開けたり開けなかったりは「過去メンテナンス時の整備者会社の仕業」であり、絞り環操作の状況に従い「位置決め環」の固定位置を微妙に調整する目的と役目で下穴の開けたり開けなかったりが個体別に変化している・・と受け取らざるを得ないのです!(涙)

ましてや次の写真で明白ですが、そもそも「イモネジに塗布する固着剤の使い方が間違っている」点も、まるで製産時点の所為を示していません(笑)

↑鏡筒の内部の最深部、一つ前の写真の「位置決め環」がセットされる箇所に、やはり「固着剤」が残っています (グリーン色の矢印)。

↑鏡筒の内部の最深部、一つ前の写真の「位置決め環」がセットされる箇所に、やはり「固着剤」が残っています (グリーン色の矢印)。

この「固着剤」が嫌気性なのだとすれば、経年の中で硬化した時「その塗布量/厚み分が位置決め環や鏡筒などのアルミ合金材への応力反応を誘引する」と・・どうして考えないのでしょうか???(涙)

逆に言うなら、イモネジで締め付け固定する為にワザワザ下穴まで用意しているなら、どうしてその箇所に「固着剤」まで必要なのですか???

逆に言うなら「四季がある国で使うのに、金属材の極々僅かな金属膨張/収縮にその固着剤は適応できているのか???」と指摘できます(汗) もしも適応できているなら、その膨張/収縮の繰り返しの中で徐々に剥がれ落ちていく「固着剤」の微細な粕は微細な粉末状になって、いったい何処に行くのですか???

もっと言うなら、その金属膨張/収縮の繰り返しに、そのたびにその応力を受け続ける互いに接触し合っている金属材同士の「撓り/変形/変質」の影響は、いったいどのようにその整備時点から将来的な懸念に配慮しているのですか???

・・だから製産時点に、このように固着剤が塗布されていなかったと述べているのです!

↑当初バラしている途中の撮影ですが、結局鏡筒最深部の「位置決め環」が格納される箇所の直後には「上の写真のように光学系第4群の2枚貼り合わせレンズが突出してくる」ワケで、それに非常に近接した状況下で「グリースが塗られていて経年の中で揮発油成分が光学ガラス面にどんどん転移していく」進行状況に・・いったいどうして懸念を感じ得ないのか、どう考えてもこの整備会社在籍の整備者達の人間性と人格に疑念を抱かざるを得ません!!!(怒)

↑当初バラしている途中の撮影ですが、結局鏡筒最深部の「位置決め環」が格納される箇所の直後には「上の写真のように光学系第4群の2枚貼り合わせレンズが突出してくる」ワケで、それに非常に近接した状況下で「グリースが塗られていて経年の中で揮発油成分が光学ガラス面にどんどん転移していく」進行状況に・・いったいどうして懸念を感じ得ないのか、どう考えてもこの整備会社在籍の整備者達の人間性と人格に疑念を抱かざるを得ません!!!(怒)

実際今回の個体でご依頼者様が指摘していた「光学系内の汚れ/クモリ」は、過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料のインク成分」と合わせて、実は揮発油成分の影響から蒸着コーティング層が変質していたと指摘できます(涙)

化学反応なのか「???」ですが、頑固に付着していたインク成分や揮発油成分などの汚れを光学清掃によって完全除去すれば、まるでスカッとクリアに戻り別モノのように復活しました (クモリまで完璧に消えています)!(涙)

・・いったいこんな始末って、何なのですか???!!!(怒)

↑ここからは「前期型」のほうの個体で、当方の手による『磨き研磨』が終わった各部位の構成パーツを使いながら、組み立てていく工程を解説します。

↑ここからは「前期型」のほうの個体で、当方の手による『磨き研磨』が終わった各部位の構成パーツを使いながら、組み立てていく工程を解説します。

絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒で、アルミ合金材削り出しで造られています。

さらに内外表層面には「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」が施されているものの、実は凝視すると分かるのですが「さらに他の構成パーツとダイレクト接触する面については、横方向/水平方向に微細なヘアライン状に/同心円状に凹凸がある研削」なのも分かります。

つまり同じ「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」だとしても、他の構成パーツと接触するのか否かで単なる凹凸仕上げなのか、ヘアライン状仕上げなのかが違うと言うことを述べています。

実はこの話の内容に、他の構成パーツとのダイレクト接触時にグリースの塗布が必要なのか否かを決定づける要素が隠されているのです。

・・しかし、非常に多くの整備者が、そういう事柄を一切勘案せずに整備してしまいます(涙)

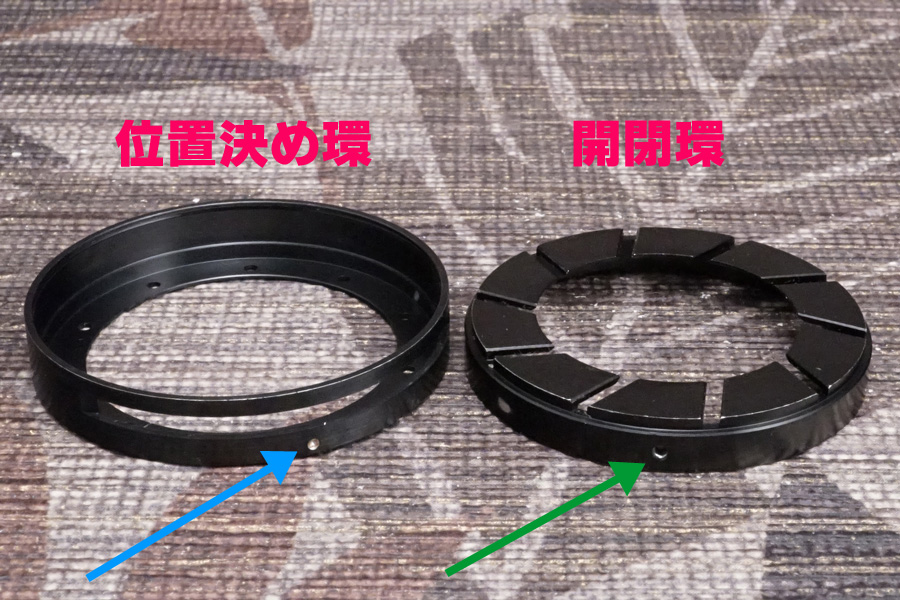

↑上の写真は絞りユニットの構成パーツで「位置決め環 (㊧) と開閉環 (㊨)」であり、これらの構成パーツの間に挟まれる立場なのが「絞り羽根」なのです(笑)

↑上の写真は絞りユニットの構成パーツで「位置決め環 (㊧) と開閉環 (㊨)」であり、これらの構成パーツの間に挟まれる立場なのが「絞り羽根」なのです(笑)

またブルー色の矢印で指し示している箇所には、この「位置決め環 (㊧)」を外側から、3箇所均等配置でイモネジ用の下穴が用意されており、鏡筒最深部に締め付け固定しているのが分かります。

◉ イモネジ

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

また㊨の「開閉環」には1箇所だけ、やはりネジ山が切削されており、そこにシリンダーネジがネジ込まれることで絞り環と連結する仕組みなのが理解できます (グリーン色の矢印)。

従って絞り環操作すれば、それに連携して鏡筒内部で回っているのは、この「開閉環 (㊨)」と言う話が理解でき、合わせてこの「開閉環 (㊨)」は㊧の「位置決め環」の内部にストンと落とし込みで収納される為、グリーン色の矢印にネジ込むシリンダーネジは、ちょうどブルー色の矢印で指し示している箇所の、切り欠き/スリット/開口部を貫通して絞り環と連結している原理なのも分かります。

◉ シリンダーネジ

◉ シリンダーネジ

円柱の反対側にネジ部が備わり、ネジ部が締め付け固定される事で円柱部分が他のパーツと連携させる能力を持ち、互いにチカラの伝達が実現できる役目として使う特殊ネジ (単なる連結のみに限らず多くの

場合でチカラの伝達がその役目に含まれる)。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある) その「キー」に役目が備わっています (必ず2種類の役目がある)。製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある) その「キー」に役目が備わっています (必ず2種類の役目がある)。製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環 (リング/輪っか)

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

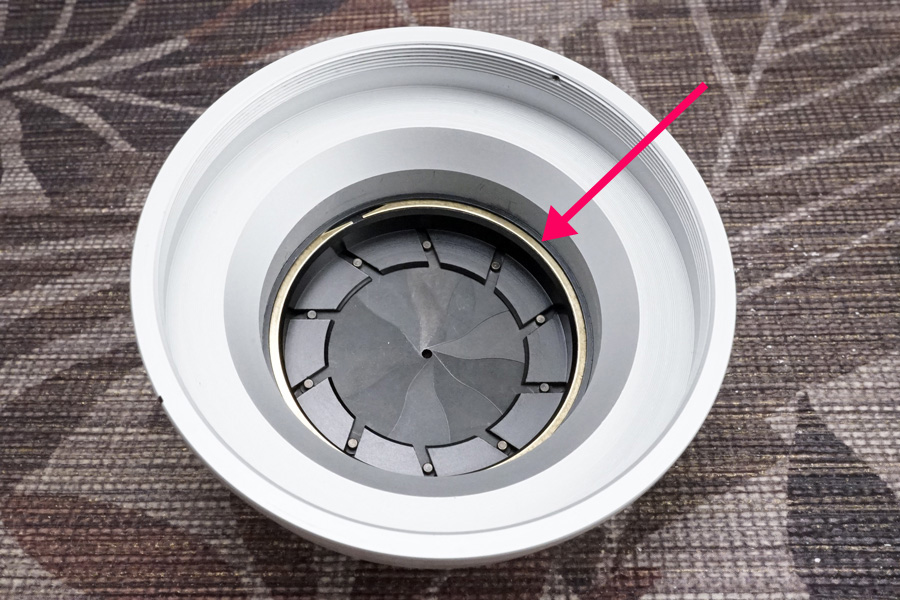

↑鏡筒最深部に絞りユニットを設置したところです。赤色矢印が指し示している箇所にハメられているのは「C型留め具」であり、前述の「開閉環 (㊨)」が浮いたりして外れないように仕向けているのが分かります・・特に組み込まれている複数枚の絞り羽根は、最小絞り値側方向に向かうに従い、互いの接触面積が増大する結果、絞り環操作による掴んでいる指から伝わるチカラの伝達に従い「前玉側方向に膨れ上がる物理現象が起きる」結果、その時の抵抗/負荷/摩擦などを考慮して製品設計されていることを、先ずは整備者自身がちゃんと理解できているのかが問われる組立工程とも指摘できるのです(汗)

↑鏡筒最深部に絞りユニットを設置したところです。赤色矢印が指し示している箇所にハメられているのは「C型留め具」であり、前述の「開閉環 (㊨)」が浮いたりして外れないように仕向けているのが分かります・・特に組み込まれている複数枚の絞り羽根は、最小絞り値側方向に向かうに従い、互いの接触面積が増大する結果、絞り環操作による掴んでいる指から伝わるチカラの伝達に従い「前玉側方向に膨れ上がる物理現象が起きる」結果、その時の抵抗/負荷/摩擦などを考慮して製品設計されていることを、先ずは整備者自身がちゃんと理解できているのかが問われる組立工程とも指摘できるのです(汗)

ところが冒頭のほうでさんざん説明したとおり、今回の個体を整備した過去メンテナンス時の整備者は「この絞りユニット内部にウレアグリースを故意に塗っていた」ワケで、いったいこの何処に「経年の中で絞り羽根に油染みが生じる」ことへの配慮が隠されているのかと問い正したい当方の気持ちは・・はたして皆様にも、理解されているのでしょうか???(涙)

当然ながら赤色矢印で指し示している箇所の「C型留め具」も酸化/腐食/錆びが激しかった為、その影響から起きる抵抗/負荷/摩擦の増大を生じていたことなどは「自分の指で触ってみればすぐに分かる」のに、誰もそれをしません(涙)

もちろん今回のオーバーホール工程では、当方の手による『磨き研磨』により、この「C型留め具」も平滑性が担保できた為、この絞りユニット内部にグリースなど塗布する必要性すら・・アリマセン!!!

・・そんなのは当たり前の話だとばかり信じ込んでいたのですが、当方がバカでした!(恥)

逆に言うなら、こういう「ごまかしの整備」がオールドレンズ整備者の「伝統的技術の一つ」なのだと言うなら、そんな伝統を師を仰いで伝授してもらう気持ちは・・とうに失せていますね!(笑) だから当方は、第三者にどんなに罵られようと、自分が信じた独学の範疇に留まりひたすらにオールドレンズの『本来在るべき姿』を追い求める片思いだけで・・十分であり満足です!(笑)

↑完成した鏡筒をヒックリ返して撮影していますが、冒頭解説のとおり赤色矢印で指し示している箇所に「この個体の製造番号下3桁が、ポンチを使い細かく打ち込まれている」のを画像処理してボカしています。この位置は特に光路長を脅かす脅威にはなり得ないので、そのままにしてあります (もちろん当方がマーキングしたのではない証拠は、一切ありませんが)。

↑完成した鏡筒をヒックリ返して撮影していますが、冒頭解説のとおり赤色矢印で指し示している箇所に「この個体の製造番号下3桁が、ポンチを使い細かく打ち込まれている」のを画像処理してボカしています。この位置は特に光路長を脅かす脅威にはなり得ないので、そのままにしてあります (もちろん当方がマーキングしたのではない証拠は、一切ありませんが)。

↑当方の手による『磨き研磨』が終わった絞り環です。実はちゃんと経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビを完全除去してあげれば、赤色矢印で指し示している箇所の面は全てが「拭き上げる時に、キュッキュッと音が聞こえるほどに平滑にメッキ加工されている」のに・・鏡筒との接触面だからと、過去メンテナンス時の整備者は決めつけて、グリースを塗ってしまいます(涙)

↑当方の手による『磨き研磨』が終わった絞り環です。実はちゃんと経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビを完全除去してあげれば、赤色矢印で指し示している箇所の面は全てが「拭き上げる時に、キュッキュッと音が聞こえるほどに平滑にメッキ加工されている」のに・・鏡筒との接触面だからと、過去メンテナンス時の整備者は決めつけて、グリースを塗ってしまいます(涙)

キヤノンの製品設計者が一生懸命配慮して設計した要素は・・このようにしてオールドレンズの整備者&の手によって蔑ろにされ、やがて『製品寿命』を迎えて消えていくだけです(涙)

当方が目指している (実現などしないのに)『延命処置』などは、誰からも認められずに、むしろソトヅラの見てくれの良さのほうが好まれる始末で、まるで皆様の嗜好とは真逆のオーバーホール作業を執っているのだと批判されても・・実は返すコトバがありません(恥)

・・リアルな現実な、そういう話です(恥)

↑絞り環をセットしたところです。もちろんグリースなど一切塗っていません(笑)

↑絞り環をセットしたところです。もちろんグリースなど一切塗っていません(笑)

赤色矢印が指し示している箇所に使っているのが「C型留め具」です。過去メンテナンス時の整備者は、この「C型留め具」の使い方すら理解していませんでした(涙)

・・それでも、非常に有名な整備会社に在籍しているプロの整備者です(涙)

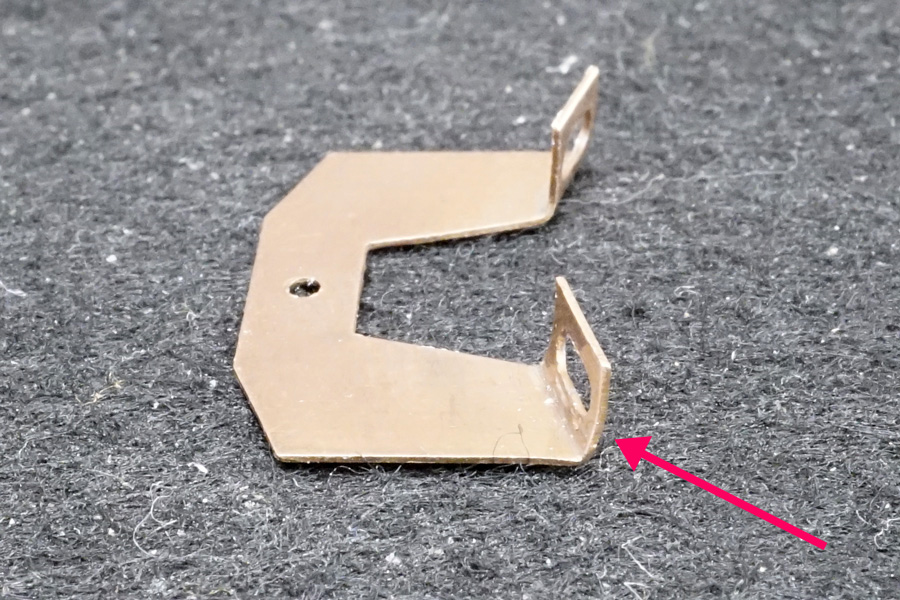

↑「C型留め具」とは、こういうパーツで、単に/純粋に円形状の環/リング/輪っかの1箇所を切断して「留め具」に代替させているパーツとも指摘できますが、実はそれだけの話しではないのです・・よ〜く観察すれば、そんなことくらい誰でも分かります(汗) それでもプロの整備者は孤高の存在なので、自分の考えだけで使っても良いのでしょう。

↑「C型留め具」とは、こういうパーツで、単に/純粋に円形状の環/リング/輪っかの1箇所を切断して「留め具」に代替させているパーツとも指摘できますが、実はそれだけの話しではないのです・・よ〜く観察すれば、そんなことくらい誰でも分かります(汗) それでもプロの整備者は孤高の存在なので、自分の考えだけで使っても良いのでしょう。

それを正しているのは、当方のような下賤な人間の役目だったりします(笑) 結果、正しく使ったのでグリースなど塗らずとも、絞り環操作はとても軽く仕上がっています (至極当たり前の話ですが)(笑)

↑当初バラす前に絞り環操作がだいぶ硬かった印象だったのが、グリースなど塗布せずともとても軽い操作性として組み上がりました。

↑当初バラす前に絞り環操作がだいぶ硬かった印象だったのが、グリースなど塗布せずともとても軽い操作性として組み上がりました。

当方は技術スキルが低すぎるので、何一つ難しい処置を講じることができず、ヤッている内容は至極単純明快な作業だったりします (従って誰でもできる内容です/だから決して難しい内容ではなく、その技術すら誰からも求められません)(恥)

手前にカッパー色でネジ止めされているパーツが「板バネ」であり、中心に鋼球ボールが1つだけ挟まっています。その鋼球ボールが直下の「絞り値キー」と言う溝にカチカチとハマっていくので、絞り環操作するとクリック感を掴んでいる指が感じ取れます。

そして「クンックンッ!」ととても小気味良く微細な感触が指に伝わりつつクリック感を感じられる根源こそが、この「板バネ方式」の醍醐味であるべきで、反発式スプリング+鋼球ボールによる「カチカチと明確な印象のクリック感」に仕上がる操作性とは、まるで違う世界な (ハズ) なのです(汗)

・・当方はそう信じているので、そのように仕上げました!(笑)

たったそれだけの話しです。ちゃんとその根拠もあるのですが、誰からも求められないので、単に当方が信じ込んでヤッているだけの話なのです(笑) 今回のご依頼者様、お一人様だけがこの感触の違いを、もしかしたら感じ取って頂けるのかも知れません・・だから片思いなのです(笑)

・・もちろんここにもグリースなど一切塗っていません(笑)

このように当方のオーバーホール作業では「徹底的にグリースを使わない方向性」なので、一般的な整備基準が好きな皆様は、是非ともプロのカメラ店様や修理専門会社様宛に整備をご依頼頂くのが最善であると、このブログで何度も何度も執拗に述べていますから、そうして下さいませ。

↑鏡胴「前部」は残り光学系前後群を格納させるだけなので、ここからは鏡胴「後部」のヘリコイド群の組立工程に入ります。そうなのです、このモデルは「鏡胴二分割方式」で設計されています。

↑鏡胴「前部」は残り光学系前後群を格納させるだけなので、ここからは鏡胴「後部」のヘリコイド群の組立工程に入ります。そうなのです、このモデルは「鏡胴二分割方式」で設計されています。

❶ 距離環ローレット (滑り止め) (アルミ合金製)

❷ 距離指標値環 (アルミ合金製)

❸ マウント部 (真鍮製/ブラス製)

❹ 空転ヘリコイド (黄銅製)

❺ ヘリコイドオス側 (黄銅製)

❻ 封入環 (黄銅製)

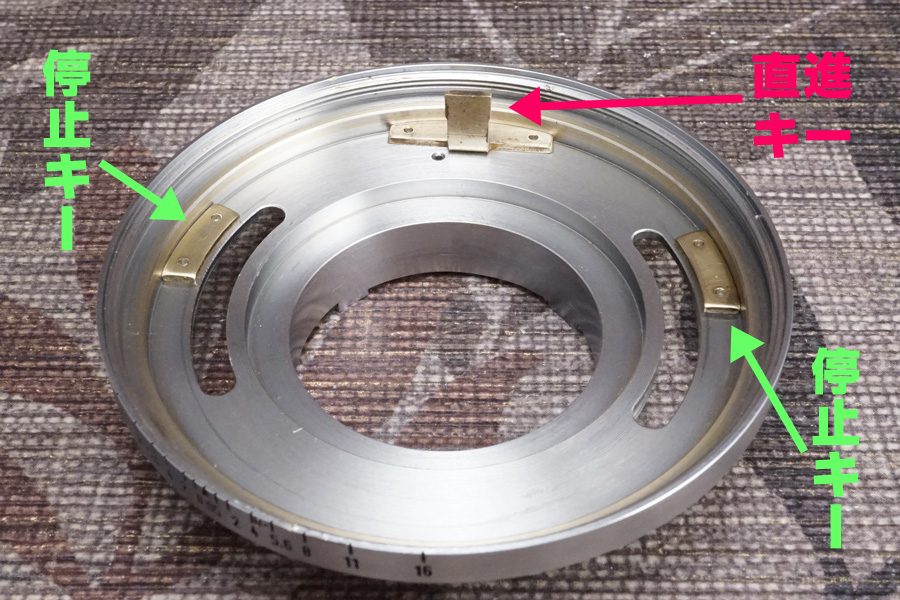

↑❸ マウント部 (真鍮製/ブラス製) には、内部にご覧のような構成パーツがネジ止め固定されます。垂直上の板状に切り立つ「直進キー」によって距離環を回す回転するチカラが、鏡筒を直進動へと導きます。また「停止キー」は距離環の無限遠位置側と最短撮影距離側の両端でカツンと音をたてて突き当て停止させる目的と役目でセットされています。

↑❸ マウント部 (真鍮製/ブラス製) には、内部にご覧のような構成パーツがネジ止め固定されます。垂直上の板状に切り立つ「直進キー」によって距離環を回す回転するチカラが、鏡筒を直進動へと導きます。また「停止キー」は距離環の無限遠位置側と最短撮影距離側の両端でカツンと音をたてて突き当て停止させる目的と役目でセットされています。

つまりこの内部状況が意味するのは「距離環の∞刻印が停止する位置は、全く微調整できない製品設計」なのが確定したことを意味します・・そこから導き出される道理は「無限遠合焦位置を微調整したければ、鏡筒の格納位置を変更させるしか手がない」話になるワケです(汗)

上の写真でもっと言うなら、実は「直進キーの固定位置も全く微調整できない (マチ幅が一切無い)」ことから、どうしても「∞位置」をズラしたければ、仕方ないのでヘリコイドのネジ込み位置を変えるしか手がないことに到達します(泣)

ところがヘリコイドオスメスの条ネジ山のネジ込み箇所を変更すると言うことは、それだけ極端に鏡筒の直進動制御を変更してしまうことになるワケで、必ずしも適正に導けるとは限りません(汗)

特に今回のモデルのように「板状の直進キーの長さがとても短い」モデルだった場合、ヘリコイドオスメスの条ネジ山1つの違いは、無限遠合焦に対して致命的だったりもします(怖)

こういう事柄の一つ一つが「観察と考察」により「原理原則」から導き出されるので、結果的に「本来在るべき姿」へと収束できるのです(汗)

↑こからは冒頭でご案内した光学系の『証拠写真』として説明していきます。上の写真は光学系第1群前玉の露出面側を上に向けて撮影しています。

↑こからは冒頭でご案内した光学系の『証拠写真』として説明していきます。上の写真は光学系第1群前玉の露出面側を上に向けて撮影しています。

↑その前玉のコバ端部分を拡大撮影しています。ご覧のように微細に擦りキズや蒸着コーティング層の化学変化が起きて始末ているのが分かります(涙)

↑その前玉のコバ端部分を拡大撮影しています。ご覧のように微細に擦りキズや蒸着コーティング層の化学変化が起きて始末ているのが分かります(涙)

合わせて、このようにコバ端自体には、製産時点で一切メッキが被せられていないことも明白に至ります(汗)

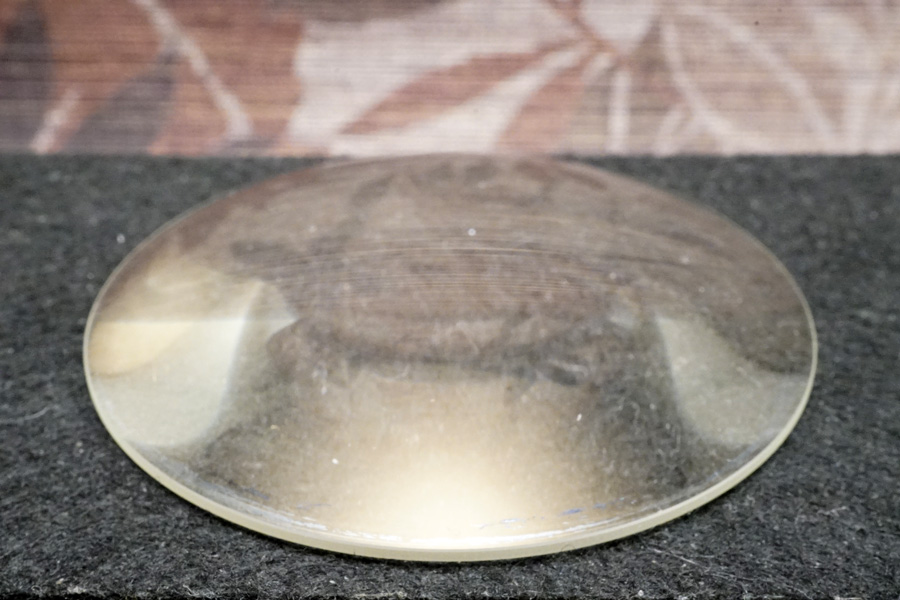

↑ヒックリ返して裏面側を撮影しています。この前玉が凹メニスカスレンズであることが、この写真で分かります。

↑ヒックリ返して裏面側を撮影しています。この前玉が凹メニスカスレンズであることが、この写真で分かります。

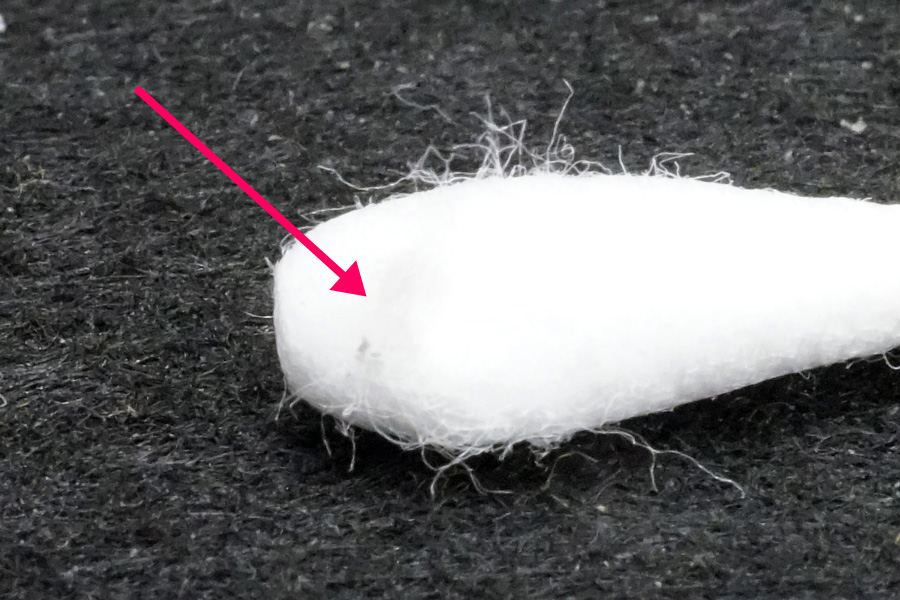

↑光学品向け工業用綿棒を使い清掃した時に、微かに、本当に極々微かに付着した「反射防止塗料のインク成分」が「非常に薄いグレー色になって付着している」のを赤色矢印で指し示しています(汗)

↑光学品向け工業用綿棒を使い清掃した時に、微かに、本当に極々微かに付着した「反射防止塗料のインク成分」が「非常に薄いグレー色になって付着している」のを赤色矢印で指し示しています(汗)

↑こちらは光学系第2群の凹メニスカスレンズですが、アルミ合金材でモールド一体成型なのが分かります (前玉側方向に向けて撮影)。

↑こちらは光学系第2群の凹メニスカスレンズですが、アルミ合金材でモールド一体成型なのが分かります (前玉側方向に向けて撮影)。

↑同様ヒックリ返して裏面側を撮影しています。ご覧のように赤色矢印で指し示している箇所は「アルミ合金材の地が丸見え」であり、周囲に製産時点に施されている「微細な凹凸を伴うマットな濃い紫色の梨地メッキ加工」に処置されていないのが明らかです。

↑同様ヒックリ返して裏面側を撮影しています。ご覧のように赤色矢印で指し示している箇所は「アルミ合金材の地が丸見え」であり、周囲に製産時点に施されている「微細な凹凸を伴うマットな濃い紫色の梨地メッキ加工」に処置されていないのが明らかです。

・・どうして同じようにメッキを被せなかったのでしょうか???

カラクリを言ってしまえば(笑)「次の光学系第3群の格納筒にダイレクト接触するから」であり、その際の抵抗/負荷/摩擦などを勘案してアルミ合金材のままに仕上げてあるのです。

・・つまり互いに接触し合って光学系第3群格納筒の内側に入り込むから。

と指摘できます。実際上の写真を注意深く観察すれば一目瞭然ですが「赤色矢印で指し示している箇所には、ちゃんとアール (曲り) が設けられている」のが分かりますね(笑)

当方は頭が悪いので、何一つ難しい事柄を発見できず、仕方ないので、とにかくよ〜く観察することに努めています(恥)

↑光学系第3群の格納筒です。この上にフィルター枠がネジ込まれますが、そのフィルター枠の内部に「光学系第1群前玉+第2群の2つが格納される」設計になっています。

↑光学系第3群の格納筒です。この上にフィルター枠がネジ込まれますが、そのフィルター枠の内部に「光学系第1群前玉+第2群の2つが格納される」設計になっています。

結局一つ前の写真で指摘した「コバ端のアルミ合金材剥き出し部分」は、この遮光環部分の内側に入り込んでしまうので、その接触面の平滑性のほうが求められてしまい「微細な凹凸を伴うマットな濃い紫色の梨地メッキ加工」が施されていないのです(汗)

・・これが「観察と考察」です(笑)

↑ヒックリ返して裏面側方向を撮りました。赤色矢印で指し示している箇所には冒頭でさんざん述べた「この個体の製造番号下3桁がポンチ打ちで刻み込まれている」ものの、実は「ポンチによる打ち込みなので、微細に凹凸が生じてしまった:計測すると凡そ0.02㎜前後」だった為、光路長に大きく影響を与える要素であることから、上の写真のとおり当方の手により研磨して平坦に戻しています (本来微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工が施されている箇所は研磨しないほうが良い)。

↑ヒックリ返して裏面側方向を撮りました。赤色矢印で指し示している箇所には冒頭でさんざん述べた「この個体の製造番号下3桁がポンチ打ちで刻み込まれている」ものの、実は「ポンチによる打ち込みなので、微細に凹凸が生じてしまった:計測すると凡そ0.02㎜前後」だった為、光路長に大きく影響を与える要素であることから、上の写真のとおり当方の手により研磨して平坦に戻しています (本来微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工が施されている箇所は研磨しないほうが良い)。

たかが「0.02㎜程度の凹凸」にまるで鬼の首を取ったが如く大騒ぎして煽っていると、また指摘されるのでしょうが(笑)、当方的には光学設計者、或いは製品設計者がギリギリまで厳密に詰めていった「光路長」を脅かす要素は、例えどんな内容であろうとも可能な限り排除したいのです・・必要ない部位なのに「研磨」してしまい、申し訳ございません!

↑光学系第4群の2枚貼り合わせレンズ (アルミ合金材にモールド一体成型)㊧と、光学系第5群後玉 (同様アルミ合金材モールド一体成型)㊨です。

↑光学系第4群の2枚貼り合わせレンズ (アルミ合金材にモールド一体成型)㊧と、光学系第5群後玉 (同様アルミ合金材モールド一体成型)㊨です。

特に後玉の1箇所が研削してありアルミ合金の薄い板で研削面を塞いであるのは、ここに距離系連動用の板上パーツが来るからで、日本の四季の中で格納筒のアルミ合金材が熱膨張/収縮を繰り返す中、熱膨張/収縮に極度の耐性を持つ光学ガラスレンズの性質を鑑み、このように配慮してかばっている姿こそが涙ぐましいワケで、確かにレンジファインダーカメラのイメージサークルを勘案して大口径化の光学設計に挑んだのでしょうが・・それは1箇所を研削してきた話のほうであって、このように薄いアルミ板で護っているのは「材の相違に拠る熱膨張/収縮への配慮」であり、それこそが製品設計者の配慮とも言えるのです(涙)

・・ありがとう! キヤノン!(涙)

皆さんはこの後玉の研削ばかりピックアップしますが(笑)、当方はむしろ自分の性格なので、こういう日の目を見ない目立たない要素に感動したりしています(涙)・・だから楽しいのです!

例を挙げるなら、例えば富岡光学製オールドレンズの中に在る「f1.2モデル」なども、この後玉1箇所を研削してきていますが、このような薄い板で護らず「光学系後群格納筒で護ってあげている」のも事実だったりします(笑)

ちゃんと他の構成パーツと接触しないよう配慮して/マチを含んで製品設計しているにもかかわらず、護るのは「日本に四季があるから」ですね(涙)

・・当方的には、ニッポン人のそういう細やかな配慮こそが、とても美しく感じられます(涙)

そしてもっと言うなら、ほぼ誰もネット上で騒いでいませんが(笑)、これだけ後玉を研削してしまっているのに「撮影写真に表出している円形ボケは、経口食の影響でレモン型に変質しているだけで、この研削のカタチは微塵も表出していない」点です!(驚)

皆さんは確かに「虹彩絞り」など円形絞りに非常に神経質にこだわられますが・・確かに角ばった円形ボケよりも、真円の円形ボケのほうが美しい・・実は、実相している絞り羽根のカタチだけで決まる話ではないことが、これらの内容から見えてくるのではないでしょうか (要は光学設計の要素のほうが大きい)???

つまり絞り羽根を閉じていく時のそのカタチに表出してしまうように仕向けてでも「何か他の要素に注目して光学設計したから」こそ、その犠牲になって任意の絞り値の際に「角ばったカタチに円形ボケが変質してしまう」ワケで・・それって当方が執拗に何度も何度もこのブログで述べている「入射光の中から何を活かし、何を捨てるのか、ひたすらに選択の連続の世界」なのが光学設計者の宿命であると申し上げている要素に、合致するのではありませんか???

そこまで想うのなら/想いを馳せるのなら、どうして光学設計者が期待した光学設計の方向から着目してみようと考えないのか・・ちょっと悲しい気持ちになったりしますね(涙) どうして誰も彼も絞り羽根が閉じていく時のカタチばかり指摘して、貶めるのでしょうか(涙) はたしてそれを犠牲にしてまで光学設計者が成し得たかった「何か!」とは、いったい何なのか、光学知識豊富な方々はそれに着目して解説して頂ければ、きっと絞り羽根のカタチにこだわる人達の数も少しずつ減っていくのではないでしょうか。

・・絞り羽根が閉じる時のカタチで貶められるのは、オールドレンズには悲しすぎる(涙)

↑ヒックリ返して裏側を撮りました。赤色矢印で指し示している箇所の「反射防止黒色塗料」のせいで、そのインク成分が蒸着コーティング層に影響をきたし、頑固な汚れとなって付着していたので、一旦完全除去しています。

↑ヒックリ返して裏側を撮りました。赤色矢印で指し示している箇所の「反射防止黒色塗料」のせいで、そのインク成分が蒸着コーティング層に影響をきたし、頑固な汚れとなって付着していたので、一旦完全除去しています。

そもそもこの部分は、冒頭のほうで解説したとおり「鏡筒の内部に突出してくる場所」であり、絞りユニット構成パーツの「位置決め環」の底面ギリギリ直下まで飛び出ている部位でもあります(涙)

それなのに、それなのに・・どうして絞りユニット内部にグリースを平気で塗るのでしょうか???!!!(涙) 多くの場合で、グリースの揮発油成分と「反射防止黒色塗料」のインク成分とは、確かにその塗料の成分/配合にも違いかあるのでしょうが、そうは言ってもあまりにも頑固に執拗に固着してしまうので、蒸着コーティング層の性質によっては、反応の違いが起きているようにしか見えません(怖)

もっと言うなら、どうして鏡筒や光学ガラスレンズ格納筒、締付環の類は「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」を施すのでしょうか??? それは製品設計者が、いえ光学設計者が、経年劣化進行に伴う中で揮発油成分の侵入を嫌っているからではないのですか???(涙)

これらは単に絞り羽根の「油染み」だけを嫌っているメッキ加工なのでしょうか???

当方は、違うと思うのです。蒸着コーティング層の資料がフッ化マグネシウムを使うことが多いと言うなら、経年の中でそれに影響を与える要素がきっとあるハズなのです(怖) そういう方向性から手繰っていくべきなのに・・誰も専門職の方々、研究者の方々はネット上で説明してくれません(涙)

オールドレンズの光学系に関して詳しいのに、光学設計の話ばかりして、どうしてそういう根本的な要素にまで視線を伸ばさないのでしょうか???(涙)

・・結果、いつまで経っても何をしたら光学系に良くないのか、誰も知りません(涙)

仕方ないので、当方の研究はまだまだ続きます(涙)

なお、このように光学系内の鏡筒や格納筒、締付環などに施される「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」の中で「濃い紫色が世界規模で圧倒的に多い根拠」がちゃんと在ることを掴んでおり、探索して発見した特許出願申請書無い記述によれば「反射してくる入射光 (迷光も含まれる) の吸収率が最も高い色合いとして、その防御策のメッキ色を決定づけている」が故に、濃い紫色だったのが判明しています(汗)

すると「微細な凹凸を伴うマットな濃い紫色の梨地メッキ加工」が狙っている要素には、大きく2つ話せることになり「経年の中での揮発油成分侵入防御」と「反射してくる入射光の吸収率向上」だとすれば、それが世界規模で非常に多くの光学メーカーで、まるで申し合わせたが如く拡散している現実には「不動の原理がある」としか言いようがないのではないでしょうか???(汗)

・・当方は、至極、本当に凄くそう思うのです(汗)

↑上の写真は後玉をモールド一体成型している格納筒をヒックリ返して、内部を拡大撮影していますが、ご覧のように赤色矢印で指し示している箇所に棚状に飛び出ている箇所があります。

↑上の写真は後玉をモールド一体成型している格納筒をヒックリ返して、内部を拡大撮影していますが、ご覧のように赤色矢印で指し示している箇所に棚状に飛び出ている箇所があります。

実はここでその直前に位置する光学系第4群2枚貼り合わせレンズとの入射光制御に係り、必要街の入射光を遮蔽しているワケですが、その結果グリーン色の矢印で指し示している箇所の領域「つまり後玉の外周付近の裏面側」は、その蒸着コーティング層が異状に変質しきっていて、どんなに光学清掃しても完全除去できませんでした(涙)・・申し訳ございません!

光学清掃してみると、ここでも「反射防止黒色塗料のインク成分」が微かに、本当に微量付着するので、やはり経年の中で反応してしまった結果ではないかと捉えていますが、確かなことは分かりません(汗)・・いずれにしても後玉の外周付近は僅かに汚れが残っています(涙)

↑上の写真は、今度はフィルター枠の裏側を撮っています。このようにアルミ合金材のシルバーな部分が剥き出しになっているように見えますが、実はちゃんと平滑仕上げが施されているのです(汗)

↑上の写真は、今度はフィルター枠の裏側を撮っています。このようにアルミ合金材のシルバーな部分が剥き出しになっているように見えますが、実はちゃんと平滑仕上げが施されているのです(汗)

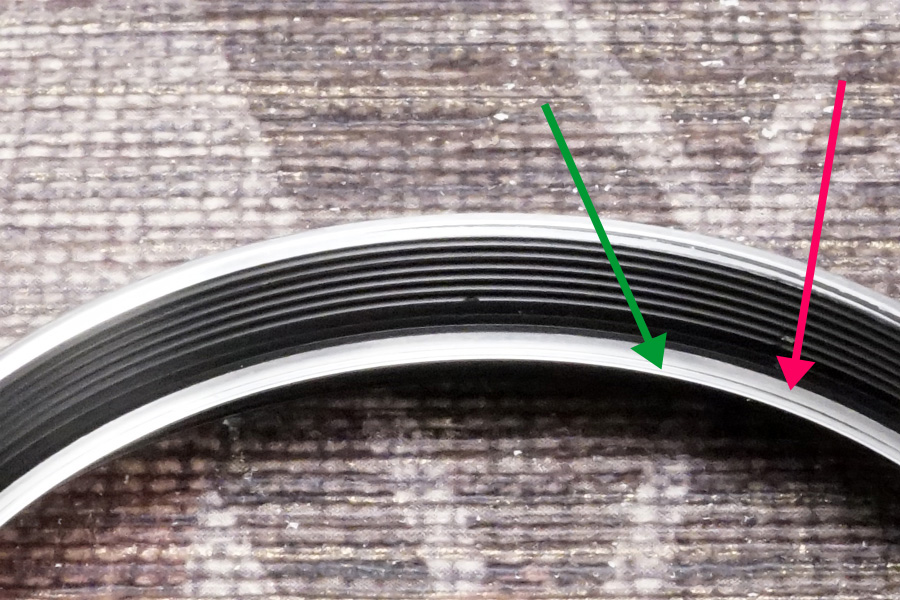

↑そのシルバーな部位をさらに拡大撮影しました。するとご覧のように赤色矢印で指し示している箇所の垂直状に切り立つ「内壁部分」にも、或いはグリーン色の矢印で指し示している箇所の「平面部分」も、共に過去メンテナンス時に「反射防止黒色塗料」で着色されていました。

↑そのシルバーな部位をさらに拡大撮影しました。するとご覧のように赤色矢印で指し示している箇所の垂直状に切り立つ「内壁部分」にも、或いはグリーン色の矢印で指し示している箇所の「平面部分」も、共に過去メンテナンス時に「反射防止黒色塗料」で着色されていました。

もちろん当方のこだわりによってそれら「反射防止黒色塗料」を完全除去し、且つその上で当方の手による『磨き研磨』によって平滑性が戻った次第ですが、実はこれらの説明の中にはとても重要な要素が含まれています!(怖)

赤色矢印で指し示している箇所の「内壁部分」に着色されていた「反射防止黒色塗料」が影響を来す先は「前玉格納時の確実性」であり、要はちゃんと最後までキッチリ前玉を格納できるのかどうかと言う話です・・何故なら「反射防止黒色塗料」の塗膜の厚み分で前玉の格納時に抵抗/負荷/摩擦が増大するから(汗)

それは前玉の格納が終わってしまい、運良く回転させることが叶えば「確実に適切な位置まで前玉を格納できた」と言えますが、その一方でグリーン色の矢印で指し示している箇所の「平面部分」に着色した塗膜分の厚みは・・「まるで光路長に影響を及ぼす脅威でしかない」ワケで、このような処置をご覧のようなシルバー、且つ平滑メッキ加工を施していた製産時点を鑑みれば、むしろ害しか与えないと指摘するのは間違いなのでしょうか???(泣)

確かにたかが塗料の塗膜の厚み分なので、たいした厚みではなく光路長全体で「±2%の範囲内での許容誤差が認められている」との原則に立つなら・・はたして問題ないと言って良いのでしょうか???

・・誰か、ご教授下さいませ!(祈) 是非お願い申し上げます!(涙)

当方は頭が悪いので分からず、仕方ないので「製産時点に処置していない事柄は、ヤラない」との大前提に従いオーバーホール作業を進めています(涙)

・・要は確信がないままにヤッていると言われても、反論できない!(恥)

↑光学系前後群も光学清掃が終わって格納完了です!・・上の写真の状態では、何一つご報告すべき瑕疵が残っていません(汗)

↑光学系前後群も光学清掃が終わって格納完了です!・・上の写真の状態では、何一つご報告すべき瑕疵が残っていません(汗)

↑ところか鏡胴「後部」に組み込むと、瑕疵が現れ「距離環を回すトルクが重い」結末に至ります・・申し訳ございません!(涙)

↑ところか鏡胴「後部」に組み込むと、瑕疵が現れ「距離環を回すトルクが重い」結末に至ります・・申し訳ございません!(涙)

その因果は冒頭でさんざん説明した内容のとおりであり、当方が所有するヘリコイドグリースでは対応できませんでした (スミマセン!)(涙)

↑冒頭のほうで述べたモデルバリエーションを違えた根拠に至った「鏡胴前部締付環」が、上の写真で赤色矢印が指し示している箇所の環/リング/輪っかであり、このリングが表裏面で平明なのか、片側が凹んでいるのかの相違で「前期型/後期型」が分かれます。

↑冒頭のほうで述べたモデルバリエーションを違えた根拠に至った「鏡胴前部締付環」が、上の写真で赤色矢印が指し示している箇所の環/リング/輪っかであり、このリングが表裏面で平明なのか、片側が凹んでいるのかの相違で「前期型/後期型」が分かれます。

そしてこの締付環には外周にとても多くのカニ目溝を備えていますが、それはこの切り欠き/溝/開口部でしか締め付け操作ができないことから増やしていると指摘でき、実際カニ目レンチで締め付けていくにも「実はその時の締め付け強度の違いで、あからさまにマウント部の真鍮材/ブラス材の応力反応:撓りが変化していく」ワケで、どうにもこうにも物理的に当方では対処できません(涙)・・申し訳ございません!

↑ここからは今度は「後期型」のほうの個体で気になった内容について説明していきます。上の写真は鏡筒最深部から取り出した絞りユニットの構成パーツ「位置決め環」です(汗)

↑ここからは今度は「後期型」のほうの個体で気になった内容について説明していきます。上の写真は鏡筒最深部から取り出した絞りユニットの構成パーツ「位置決め環」です(汗)

赤色矢印で指し示している箇所に無数に経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びが生じており、確かに一部にはウレアグリースがこの個体にも残っているのが『証拠』として、上の写真にも写っています (白っぽいモノ)。

さらにグリーン色の矢印が指し示している箇所はイモネジ用の下穴ですが、やはり「固着剤」で固められています(涙)

↑また同じように鏡筒や光学系前群格納筒の平面側・・鏡筒とダイレクトに接触する面 (グリーン色の矢印)・・にポンチによる叩き込みで、やはりこの「後期型」の製造番号下3桁の数字が刻まれていました(涙)

↑また同じように鏡筒や光学系前群格納筒の平面側・・鏡筒とダイレクトに接触する面 (グリーン色の矢印)・・にポンチによる叩き込みで、やはりこの「後期型」の製造番号下3桁の数字が刻まれていました(涙)

微細な凹凸を伴うので、やはりこの箇所も当方の手によって研磨して平面に戻しています・・微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工の部位なので、本来は全く必要ない研磨であり、誠に申し訳ございません!(涙)

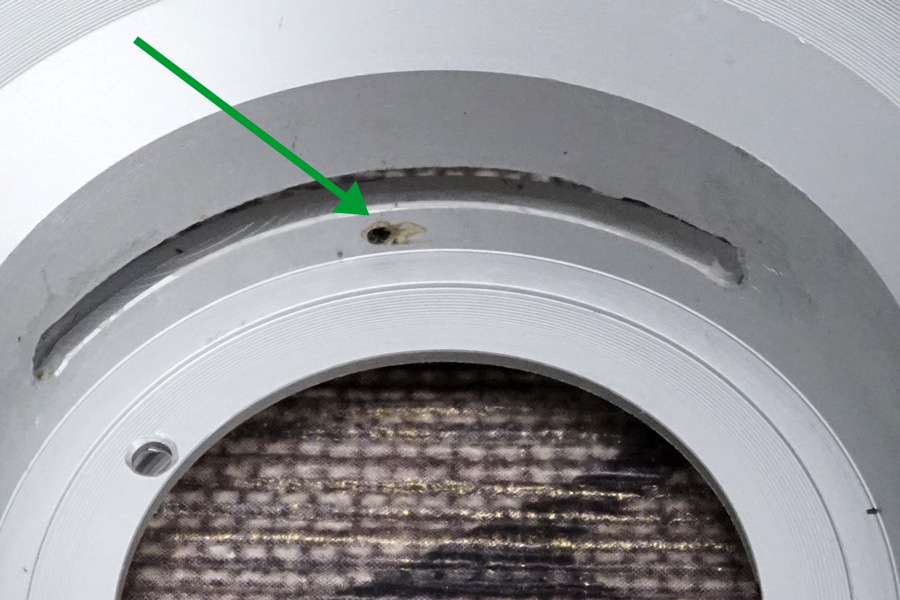

↑上の写真の環/リング/輪っかは、シム環 (黄銅製) です。

↑上の写真の環/リング/輪っかは、シム環 (黄銅製) です。

↑さらにその一部を拡大撮影しました。グリーン色の矢印で指し示している箇所に「固着剤」がポツポツと凸状に残っているのが分かります。

↑さらにその一部を拡大撮影しました。グリーン色の矢印で指し示している箇所に「固着剤」がポツポツと凸状に残っているのが分かります。

このシム環によって鏡胴「前部」が適切な位置で固定できるので「このシム環に凹凸を与えるのは、鏡筒の位置自体を狂わす所為」とも指摘でき、間違いなく光路長を狂わせている要因の一つに入ります(泣)

どうして自分達の勝手な満足の為に、こういう製産時点を逸脱した処置ができてしまうのでしょうか(涙)

ここまて徹底されると、もはや腹立たしさを超えて、ただただひたすらに哀しい思いしか残りません(涙) こういうキヤノンの設計陣の苦悶した結果を蔑ろにしていく姿勢には、いくらプロの整備会社と言えども「当方は1㎜も納得できない!」としか言いようがありません(涙)

・・これらがこの会社の企業姿勢なのです、あまりにも酷すぎる仕打ちです(涙)

少なくともここまでの解説で、1つだけ100%白日の下に晒された要素は「製造番号で4,000番以上も離れている個体同士 (前期型と後期型の違いまで明らかになっている) で、製造番号下3桁をポンチを使い、打ち込んで刻んでいる慣行がまるで同一」との『証拠』から、たったの1社による整備だったのが決定づけられてしまいます(涙)

・・そして、はたしてキヤノン製モデルばかり集中的に整備している会社とは如何に???(涙)

↑この「後期型」のほうでも鏡筒の似たような場所に「製造番号下3桁の数字」が刻まれています (赤色矢印)。

↑この「後期型」のほうでも鏡筒の似たような場所に「製造番号下3桁の数字」が刻まれています (赤色矢印)。

・・正直、見るたびに辛いので、当方的には「Sレンズシリーズ」は扱いたくないです(涙)

逆に言うなら、それでけどのモデルも、どの製造番号も皆同じように製造場号下3桁をマーキングしているワケで、おそらくその筆跡の違いやマーキングの処置の違いから「モデル別に担当者をワケていた」つまり複数の整備者が在籍している整備会社、との憶測に結びつきます。

しかしそんな中で皆同じように励行していたなら、それは誰か指導者が居たハズであり、その指示の基に全員が習ってこのような仕打ちを「Sレンズシリーズ」に与えていたのだとすれば

・・当方は決して許したくないです!(涙)

もう1本別のご依頼者様のモデルが控えている為、その個体のオーバーホール作業を以て、この「Sレンズシリーズ」の当方に於ける扱いは終了します! ハッキリ言って、こういう所為を逐一目の当たりにしながらオーバーホールの作業を続けるのは、あまりにも当方の性格では辛すぎます!(涙)

今後はプロのカメラ店様や修理専門会社様宛整備のご依頼をお願い申し上げます。

↑こちらの「後期型」の個体では、当初バラす前時点のチェックでも、特に絞り環操作が異常に硬くて辛い状況でした。

↑こちらの「後期型」の個体では、当初バラす前時点のチェックでも、特に絞り環操作が異常に硬くて辛い状況でした。

その因果を探索していくと、何のことはなく、上の写真で示す「板バネの固定箇所の変形」によって、必要以上に鋼球ボールを押さえ込むチカラが及んでいたことが判明し、赤色矢印で指し示している箇所の曲りを正して「直角状に曲がって、ちゃんと垂直状に切り立つ締め付け状態」に戻したところ、適正なクリック感へと戻りました (単に当たり前にヤッているだけの簡単な話です)(涙)

逆に言うなら、この板バネを締め付けている両サイドの2本の締付ネジは「鍋頭ネジ」なので

締め付け固定していく時に「このように逆のくの字型に凹んでいく変形に絶対ならない」と明言でき、これが意味するのは「過去メンテナンス時の整備者が、工具を使ってワザと故意にこのような曲がりをつけて変形させた」としか説明ができません!(汗)

リアルな現実は、おそらく組み立ててから (この板バネに鋼球ボールを挟んでから) 絞り環操作しながら「クリック感が強すぎた為 (つまり絞り環操作が硬すぎた)、ペンチを使って固定したまま掴んで強制的にチカラを加えて曲げてしまった」との作業風景すら思い浮かび(笑)、このような「ごまかしの整備」を公然と平気でヤッているのがプロの整備会社なのだと・・まるで信じられません!(怒)

結局当方が今回のオーバーホール工程作業で何をヤッているのかと言えば、前述のとおり「単に本来の製産時点たる直角の垂直状に切り立つカタチに戻しているだけ」と言う、本当に低俗極まりない作業であり、このような作業のいったい何処に「割高な作業代金を払うべき高い技術スキルが介在しているのか???」との罵声が周りから聞こえてくる始末です(涙)

・・だから当方の技術スキルは低いと、このブログでも執拗に述べているのです!

↑こちらの「後期型」の鏡筒には、側面の1箇所にご覧のような日付までマーキングされており、整備者のイニシャルを現すのか知りませんが「m」と刻まれています(汗)

↑こちらの「後期型」の鏡筒には、側面の1箇所にご覧のような日付までマーキングされており、整備者のイニシャルを現すのか知りませんが「m」と刻まれています(汗)

さらに問題だったのは、赤色矢印で指し示している箇所に残る「複数に線状に残る擦れ痕」であり、ここにセットされる絞り環が内側で互いに擦れていた事実が判明します(涙)

そしてこの因果を与えてしまった真犯人は「C型留め具」の使い方を、過去メンテナンス時の整備者が間違っていたことに起因し、ウレアグリースを塗ってごまかしていましたが、この位置に残る擦れ痕が示すのは「塗布したウレアグリースが意味を成していなかった証拠」でもあります(笑)

・・これが何でもかんでもグリースを塗れば良いとの思考回路の証拠です(笑)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わっています。こちらの写真は「前期型」のほうです。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わっています。こちらの写真は「前期型」のほうです。

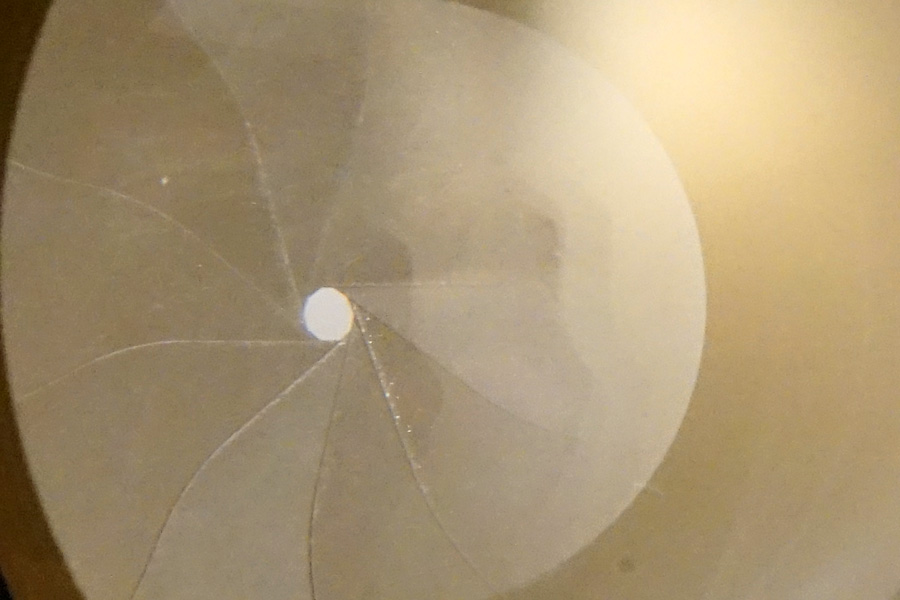

↑光学系内の本格的なクモリや、特に後群側に生じていた酷い汚れなど「全て消えてスカッとクリア」に戻っています。

↑光学系内の本格的なクモリや、特に後群側に生じていた酷い汚れなど「全て消えてスカッとクリア」に戻っています。

↑後群側もスカッとクリアですが、一部前述のように「後玉の外周付近に除去できない汚れが極僅かに残っている」状況です。

↑後群側もスカッとクリアですが、一部前述のように「後玉の外周付近に除去できない汚れが極僅かに残っている」状況です。

↑絞り環操作は本来の軽い操作性に戻り、もちろん説明したとおり「クンックンッ」との独特で軽く絶妙なクリック感を伴い操作できるように仕上がっています。

↑絞り環操作は本来の軽い操作性に戻り、もちろん説明したとおり「クンックンッ」との独特で軽く絶妙なクリック感を伴い操作できるように仕上がっています。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」ですが、冒頭でさんざん解説したように「重めのトルク感」に仕上がっており、当初ど同じレベル化、下手すれば悪化している懸念もあります・・申し訳ございません!

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」ですが、冒頭でさんざん解説したように「重めのトルク感」に仕上がっており、当初ど同じレベル化、下手すれば悪化している懸念もあります・・申し訳ございません!

しかし当方所有ヘリコイドグリースのミスマッチなので、特にこのモデルの空転ヘリコイド格納設計が、他の同じ「Sレンズシリーズ」と比較しても特異であることから、物理的に当方ではどうにも処置できません (スミマセン!)。

↑ご依頼時のご指示に従い、当初位置のまま無限遠位置を微調整し仕上げています。その一方で、極僅かですが光路長が改善したのか、ピント面のピーキング反応は増えており、解像度が極々僅かに増大したとも受け取れそうです。

↑ご依頼時のご指示に従い、当初位置のまま無限遠位置を微調整し仕上げています。その一方で、極僅かですが光路長が改善したのか、ピント面のピーキング反応は増えており、解像度が極々僅かに増大したとも受け取れそうです。

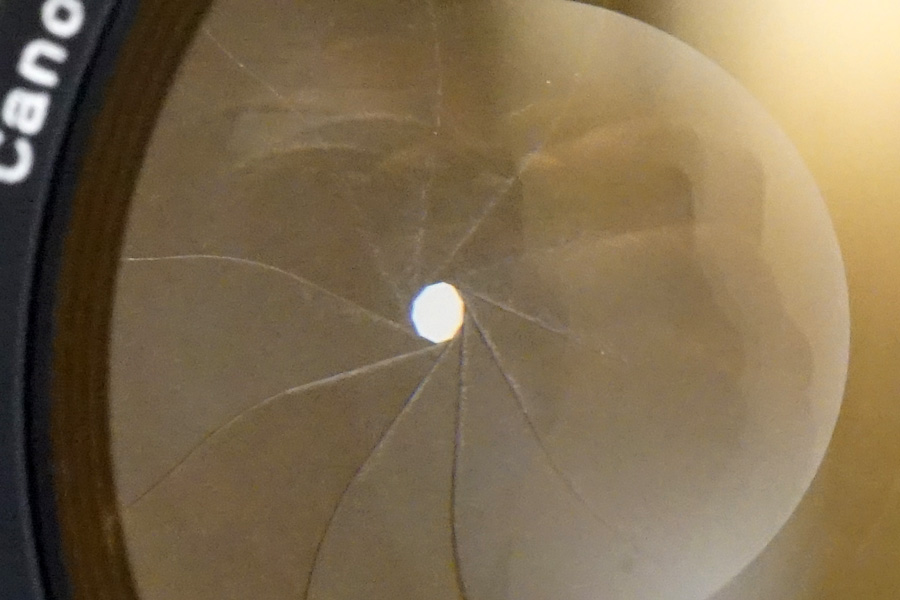

↑光学系内は、当初バラす前に確認できていた「本格的なカビ菌糸の繁殖数カ所」も、凡そほぼ9割方消滅し、極々僅かに後群側の一部に「カビ除去痕」が残っている瑕疵内容です(汗)・・申し訳ございません。

↑光学系内は、当初バラす前に確認できていた「本格的なカビ菌糸の繁殖数カ所」も、凡そほぼ9割方消滅し、極々僅かに後群側の一部に「カビ除去痕」が残っている瑕疵内容です(汗)・・申し訳ございません。

↑光学系後群側の盛大なカビ菌糸もほぼ消失しました・・「ほぼ」と申し上げた理由は、光学系第4群2枚貼り合わせレンズの中心付近と、合わせて後玉中心付近に薄い汚れのように、或いは微かな擦れ痕の様に見えてしまう「カビ除去痕」が白っぽく残っているからです。

↑光学系後群側の盛大なカビ菌糸もほぼ消失しました・・「ほぼ」と申し上げた理由は、光学系第4群2枚貼り合わせレンズの中心付近と、合わせて後玉中心付近に薄い汚れのように、或いは微かな擦れ痕の様に見えてしまう「カビ除去痕」が白っぽく残っているからです。

↑当初バラす前の絞り環操作からは劇的に軽い操作性に変わりましたが、そうは言っても当方の判定基準からすると「ちょっと硬めかな???」と言った具合です(涙)・・申し訳ございません!

↑当初バラす前の絞り環操作からは劇的に軽い操作性に変わりましたが、そうは言っても当方の判定基準からすると「ちょっと硬めかな???」と言った具合です(涙)・・申し訳ございません!

板バネ方式のクリック感も可能な限り再現しましたが、やはり鏡筒と絞り環内側とのダイレクト接触箇所で長い時間擦れ合っていた経緯からなのか、特に開放f値〜f4辺りまでの間で「キーキー音」が微かに、本当に小さく聞こえるので、その位置で円周上の何処かが摩耗している影響が現れ、トルクを重くしていると推測しています(涙)

結果、仕方ないのでグリースをほんの少量だけ塗布していますが、経年の中でおそらく5年以上経過してくると、再びトルクが重くなってくると思います。

その際は、大変申し訳ございませんが、プロのカメラ店様や修理専門会社様宛に整備依頼をお願い申し上げます・・その頃には、おそらく当方は既に引退してしまっていると思います(涙)

↑前の「前期型」と同じ理由で、やはりこちらの「後期型」も距離環を回すトルクが重いまま、或いは下手すれば当初バラす前よりも悪化しています。

↑前の「前期型」と同じ理由で、やはりこちらの「後期型」も距離環を回すトルクが重いまま、或いは下手すれば当初バラす前よりも悪化しています。

・・本当に申し訳ございません。お詫び申し上げます。

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置から適合させています/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置から適合させています/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f0.95、被写体までの距離:102m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:51m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、60m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の100m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「70m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

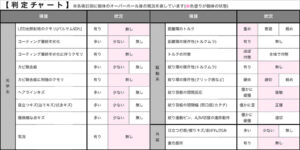

《残ってしまったご報告すべき瑕疵内容》

❶ 無限遠位置はご指示に従い「前期型」に合わせつつも、20mの0左横辺りです。

❷ 距離環を回すトルクがとても重い状況です。

❸ 光学系内の一部にカビ除去痕が2箇所残っています (後期型のみ)。

❹ 絞り環操作も少々硬めの印象です (後期型のみ)。

❺ ピント合わせ時の前後微動は、本来の当方が目指す軽さからは程遠い印象です。

・・こんな感じです。

こんなにたくさんの瑕疵内容が残ってしまい、このモデルの価値にそぐわない整備に至りましたこと、正直に心からお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。

無限遠位置についてはご指示に従い僅かなオーバーインフ状態として「前期型」の当初位置のままに仕上げました。「後期型」も「前期型」に合わせていますが、100%同じ位置にはなってはいません。

また「後期型」の絞り環操作も、当方の基準からするとまるで硬い印象のままで、これも謝るしかできません・・申し訳ございません。

オーバーホール/修理ご依頼者様皆様に告知しているとおり、もしもお届けしたオールドレンズの仕上がり状況にご満足頂けない場合は、そのご納得頂けない要素に対して「ご納得頂ける分の金額をご請求金額より減額」下さいませ。

減額頂ける最大値/MAX額は「ご請求金額まで (つまり無償扱い)」とし、大変申し訳御座いませんが当方による弁償などは対応できません・・申し訳御座いません。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ここまでの説明から分かるとおり、これらキヤノン製「Sレンズシリーズ」を中心的に整備している会社が存在することを知り、且つ今まで当方が扱ってきたモデル別の如何にかかわらず「Sレンズシリーズ」の整備作業に関わったその整備会社の在籍整備者が「3名」居ることを掴んでいます (他のオールドレンズにはまた別の整備者が関わっているのかも知れませんが)(汗)

製造番号の連続性も一切なく、さらに今まで当方が扱ってきた「Sレンズシリーズ」全23本 (但しモデルの相違は関係なく) に共通的に同じ処置が施されていた明白な事実に遭遇し、ここに至って当方は次の心境に到達しました!

正直言って、この整備会社がヤッてきた『ごまかしの整備』を正す作業

・・当方ではそれを以て尻拭いさせられていると述べています・・

ばかり強いられるのは、甚だ腹が立ち全く以て御免です!(怒)

・・今後の「Sレンズシリーズ」の整備は、この整備会社にご依頼下さいませ。

(残る1本の当方オーバーホール作業を以て、Sレンズシリーズの扱いを終了します)

そんなことは他の数多くのオールドレンズで似たように「ごまかしの整備」が多いのがリアルな現実ですが、然しそれは「不特定多数の整備会社の介在」です。一つの光学メーカーの或るシリーズを専門に請け負って整備作業している中での、こういう『ごまかしの整備』と言うのは、むしろ非常に限定的な事実であり、しかもそれが「プロの整備会社」となれば、そういう企業姿勢を正す作業を当方が担わされているリアルな現実に、どうして反感を抱かないでしょうか???

・・そこまで当方はお人好しではありません!!!(怒)

皆さんが大好きなプロのカメラ店様や修理専門会社様宛整備依頼するのがベストです!(笑)

今回扱ったこのモデルのオーバーホール作業で (完全解体して) 知り得る機会を与えて下さったご依頼者様に、改めてここで感謝とお礼の気持ちを述べたいと思います!(祝)・・本当にこのように貴重な機会を与えて下さり、ありがとう御座いました!(涙)

↑最終的な組み上げ完成後の当方判定チャートです。「前期型 (㊧)」と「後期型 (㊨)」です。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。また付属のフードを装着して撮影しています。

・・ここからの写真は「後期型」の実写ですが「前期型」も同一の印象です。

なお極僅かにピント面が撮影時にズレてしまっているかも知れませんが(汗)、しかしファインダーで見える/ライブビューで視認する時のピント面「手前のヘッドライトの電球そのモノ」の鋭さ感は相当なレベルであり、ネット状の評価のとおり「このモデルの解像度は素晴らしい」との評価です(汗)

↑f値「f11」ですが、もうほとんど絞り羽根が閉じきってきているものの「回折現象」の影響は凡そ限定的な印象を受けます・・素晴らしいモデルです!(驚)

↑f値「f11」ですが、もうほとんど絞り羽根が閉じきってきているものの「回折現象」の影響は凡そ限定的な印象を受けます・・素晴らしいモデルです!(驚)

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。今回のオーバーホール/修理ご依頼、誠にありがとう御座いました。明日2本、及び付属品などを完全梱包の上、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。今回のオーバーホール/修理ご依頼、誠にありがとう御座いました。明日2本、及び付属品などを完全梱包の上、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。

いろいろご期待に添えない結末に至りましたこと、改めてお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。