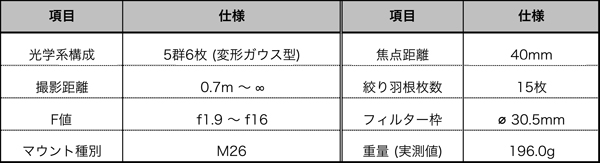

♦ Schneider-Kreuznach (シュナイダー・クロイツナッハ) RoBoT Xenon 40mm/f1.9 ▽《前期型》(M26)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホールが終わり出品するモデルは、旧西ドイツは

今回完璧なオーバーホールが終わり出品するモデルは、旧西ドイツは

Schneider-Kreuznach製標準レンズ・・・・、

『RoBoT Xenon 40mm/f1.9 ▽《前期型》(M26)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

ちょっと時間がかかりましたが、ご落札頂きました!(涙)

ありがとう御座います!

Schneider-Kreuznachの光学設計が大好きなので、その写りを楽しんで

頂ければとても嬉しいです!(涙)

なかなか光学系の状態が良い個体が少なくなってきている傾向ですが、

ご活用願えればとの思いです・・。今一度、・・ありがとう御座いました!(涙)

今回完璧なオーバーホールが終わってヤフオク! 出品するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、Schneider-Kreuznach製標準レンズ「RoBoT Xenon 40㎜

/f1.9」だけで捉えると8本目にあたりますが、今回扱った「前期型」だけでカウントすると僅か3本目です。

前回の扱いが2020年だったので、いつの間にか4年半も経っていました(汗) 特に敬遠していたワケではありませんが、今まで主体的に扱い続けてきたのが同じ旧西ドイツのSchneider-Kreuznach製標準レンズ「Xenon 50mm/f2シリーズ」で、そのマウント規格は「exakta / akarette / L39」ばかりでした。

それらはいわゆる戦前〜戦後で最も流行っていたレンジファインダーカメラ向け供給レンズとして登場していたモデルばかりなので、必然的にその画角フォーマット/対象イメージサークルは「24㎜ x 36㎜:フルサイズフォーマット」が多かったワケです。

ところが近年、その主体的に扱っきた (当方が大好きだった) モデル「Xenon 50mm/f2シリーズ」の光学系が、さすがに経年劣化進行に伴い、薄いクモリや蒸着モノコーティング層の剥がれなど、相応な光学系内のリスクが高まり、残念ながらその調達に限界を感じて昨年の夏に最後の扱いとして、オーバーホール済でのヤフオク出品にて当方の扱いを終了しました。

〇 最後の扱いになった時の当方ブログ:

→ 『Xenon 50mm/f2 ▽《後期型:1949年製》(exakta)』です。

今回扱うのはフルサイズフォーマットではない「24㎜ x 24㎜スクエアフォーマット」で、フルサイズの長辺を真四角に短縮した画角のモデルです。

特に近年オーバーホール/修理含め完全解体でバラしていると「特に光学系内に着色された反射防止黒色塗料のインク成分と、蒸着コーティング層との経年の中での化学反応」による非常に頑固な薄いクモリの脅威が増していると、当方的にはとても危惧しています(泣)

いわゆるシリコングリースが流行り始めて当たり前になる以前の頃のオールドレンズは、バラすと多くの個体で古いヘリコイドグリースが「黄褐色系グリース」であり、そのグリース成分の揮発化の程度は相応の年数に耐正を持っていたものの、近年の「白色系グリース」は数年で揮発化が促される為、結果「反射防止黒色塗料のインク成分+白色系グリースの揮発油成分+蒸着コーティング層」との三つ巴で、光学硝子レンズの経年劣化進行が、顕著に現れるようになってしまったのではないかと危惧しています(泣)

逆に言うなら、この数年で光学系内に薄いクモリを帯びたオールドレンズの個体数が圧倒的に多く市場に出回るようになってきている傾向について、具体的に検証結果を見出だせていませんが、非常に多くの様々な光学メーカー製品が、皆同じように60〜70年の経過でクモリを生じていく根拠が掴めていません(汗)・・どのオールドレンズに蒸着したコーティング層も、製産後60〜70年が耐性面での限界と結論するには、あまりにも多くの光学メーカーにまたがっており、それもシングルコーティング・モノコーティング・マルチコーティングと様々です(汗)

その一方で、当方がこのオーバーホール作業を始めた14年前からの経過の中で、凡そ8年前辺りからの当方整備済個体には、さすがに塗布した「黄褐色系グリース」の経年劣化進行や、或いは個体によっては「光学系内に薄いクモリを生じ始めた」場合もチラホラ現れ始めておりさすがに「黄褐色系グリース」と言えども、塗布してから10年経過くらいが精一杯なのかと誠に申し訳ない思いでいっぱいです (皆様本当にスミマセン!)(泣)

当方はほぼ毎日のようにヤフオクのオールドレンズを監視していて、自分で整備した個体が出現した場合積極的に「回収落札」に努めています(汗) その結果今までに「8年前 (3本)、7年前 (2本)、6年前 (1本)、そして5年前 (1本)」合計7本の整備済個体回収ができており、その経過状況を再び完全解体することで「自らの目と指で客観的に確認する」よう努めています。

すると不思議なもので、塗布していたグリースが「黄褐色系グリース」なので、確かに5年前

〜7年前までの回収個体では「経年劣化進行に伴う揮発油成分の発生状況は許容範囲内 (決してゼロではない)」と安堵していますが、さすがに8年経過になると「極々僅かに揮発油成分が廻り始めているのを確認した」為、当方が常用する「黄褐色系グリース」の揮発化耐用年数は「せいぜい8年〜10年」と認識することにしました(汗)

するとここで或る一つの疑念が湧き上がりました・・、

・・はたして「白色系グリース」の耐用年数とは、何年なのか???(汗)

もちろんその答えはネットで調べられません。様々な諸元を示す項目は、データシートを取り寄せれば確認できますが、はたしてその諸元値がそっくりそのままオールドレンズのヘリコイドに塗布した時の耐性として当てはめて良いのか否か、正直「???」だったりします (要は当方がドシロウトってこと)(恥)

合わせて、どういう原理なのか同じように「???」なままですが(汗)、どうして光学系内や鏡筒内部に着色された過去メンテナンス時の「反射防止黒色塗料」のインク成分が飛んで、それが光学硝子レンズの蒸着コーティング層に対して悪影響を及ぼすのか、頑固に固着してしまうのか (光学専用洗浄液で全く除去できない)、それこそ酸化セリウムを使いゴシゴシ、ゴシゴシと擦って蒸着コーティング層の薄いクモリを除去している始末で、その時に光学レンズ専用工業用綿棒に残る「薄いグレー色や紫色の色合い」を基に、過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料」のインク成分ではないかとみています (何故なら、対象になる光学系内に、そのような色合いの塗料が他に存在しないから)(汗)

以前工業用光学硝子レンズ精製会社様で取材させてもらった際、お聞きしたお話の中で「なんだかんだ言っても、基本原理は蒸着コーティング層も真空引きした釜の中で気化した鉱物資料でしかない=つまり鉱物 (ある種の金属) 由来」との印象が強く頭の中に残っていて(汗)「蒸着コーティング層も、いずれは経年劣化進行に伴い酸化/腐食/錆びに至る」との脅威に怯えています(怖)

リアルな現実的に今現在もフッ化マグネシウムが多用される傾向が強いのは否めない事実なのではないかとすら受け取っています (詳しい根拠を把握しているワケではありませんが/例えば2023年時点の光学コーティング資料傾向など)。

そんな中、前述「黄褐色系グリース」を塗布していた個体の光学系内に生じた極僅かな薄いクモリは、多くの場合で「光学系内や鏡筒内部に反射防止黒色塗料が着色されていても、光学レンズ専用洗浄液で除去できる」ワケで、まるで「白色系グリース」の場合と現象と除去結果が互いに一致しません(汗)

この違いに何か根拠となるべき要素が隠れているのではないか、と研究を続けているところで御座います(汗)

今回扱うとても希少な『RoBoT Xenon 40mm/f1.9 ▽《前期型》(M26)』は、ありがたいことに「黄褐色系グリース」が塗られていたが為に、光学系内の非常に薄いクモリは完全除去でき、合わせて過去メンテナンス時の「反射防止黒色塗料」の成分も「いわゆる相当昔に着色されていた塗料」であったことが功を奏し「光学系はまるで新品状態 (もちろん非常に微細な拭きキズは前玉に残ります)!」にまで復活し、再びの活躍の場を待ちわびている状況です(涙)

・・吾こそはと思しき方のご落札を、偏にご祈念申し上げます!(祈)

このモデルの実写をチェックしたい方は「●●flickrサイト」の検索で

見られるので、その鋭い明確なエッジ表現の背後に乱舞する、様々な

収差を是非お楽しみ下さいませ(笑)まさにSchneider-Kreuznach製オールドレンズの描写性がモロに

堪能できる、素晴らしいモデルです!

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

↑上の写真は、当方ブログのヘッダー画像を使い記録できるサイズの違いを枠で囲って示したイメージ図です。

↑上の写真は、当方ブログのヘッダー画像を使い記録できるサイズの違いを枠で囲って示したイメージ図です。

〇 フルサイズ:36㎜ x 24㎜

〇 APS-Cサイズ:26.3㎜ x 16㎜

〇 スクウェアサイズ:24㎜ x 24㎜

※初期の頃のRoBoTカメラ撮影記録サイズは、このスクウェアサイズになります。

この写真のイメージから捉えれば、APS-Cで記録した写真の画角感覚が「まるでフルサイズを拡大撮影したかのような印象」に錯覚すると思いますが(汗)、実はクロップして切り取っているだけの違いです。

しかし画角で捉えた時で述べるならAPS-Cは「フルサイズの1.5倍〜1.6倍にあたる」との受け取り方になるので、拡大撮影しているイメージになります(汗)

この時「スクエアフォーマット」のイメーどはどうなるかと言えば「ちょうどフルサイズの左右両端をクロップして切り取ったイメージ」になる結果、天地が同じ高さのまま確保できた写真から「単純な錯覚としての拡大撮影感には至りにくい」とも指摘できそうです(汗)

その良き例が中判・大判サイズでの撮影写真で、まさに6 x 6判の真四角たるスクウェアに

写っている写真を見れば納得できると思います。違和感を感じないのはどうしてなのでしょうか???・・中判だからでしょうか、その先入観が邪魔しているのでしょうか(笑)

もちろん撮影写真の画質感がまるでフルサイズで撮影した写真とは別モノなのは間違いありませんが、そもそもその画質以前に「人の瞳で捉えて違和感を感じない」部分に、何某か人間の視覚/感覚/感性に基づく根拠があるように思います。

いずれにしても、今回扱うRoBoT向け標準レンズのスクウェアフォーマットは、そのような

背景の中で写真を残すフォーマットなので留意が必要です(汗)

この一文が何を意味するのかと言えば「スクウェアフォーマットのイメージサークルしか持たない/満たさない光学設計」と言っているのであって、上の写真の「RoBoTサイズからフルサイズ方向に (左右方向に) ハミ出している領域にはケラレが現れることが起きる」リスクを覚悟する必要があると述べているのです(汗)

◉ ケラレ (ビネット:vignetting)

画角や画像サイズのフォーマットが狭い為に、画の四隅に黒い部分が残ってしまう現象

◉ 周辺光量落ち

開放近辺での撮影時に四隅が中心部より暗く写る現象

◉ イメージサークル

撮像素子面の対角線が交わる交点を中心とした円形状に入射光が映ることを指す

従って初期のRoBoTカメラ向けスクウェアフォーマットのオールドレンズは、フルサイズのデジタル一眼レフカメラ/ミラーレス一眼レフカメラなどに装着して使うと、画の四隅は入射光が遮られてしまった結果で黒い部分が現れますが、例えばメニュー操作してスクウェアフォーマットで撮影写真を記録すれば回避できますし、そもそも中心部を含めるか否かを別にして、クロップ撮影や拡大撮影してしまえばケラレは消えてしまい話が変わります(汗)

例えば、上の写真で四隅が暗く写っているのが「周辺光量落ち」になり「ケラレ」ではありません。一方フードなどの長さが長すぎた時には「ケラレ」を生じたりします。

・・すると今回扱うモデルのお薦め要素とは何なのか???

ハッキリ言って、このちっちゃなオールドレンズが、これだけの解像感を吐き出すのか???・・という純粋なオドロキこそが、このモデルの大きな魅力!

と言えるのではないでしょうか(汗) しかもそこには「Schneider-Kreuznachが手掛けたXenonシリーズ独特な繊細感とスッキリ感を相変わらず堪能できる」特典まで憑いてくるとなれば、これはコチラ系がお好きな方々にはヨダレモノです(笑)

さらに言うなら、やはり当時の背景を知る必要がありますが、何はともあれ当時主体的に使われていた/対象にしていたフィルムは白黒写真です。それを見越して光学設計されているモデルが今回扱うオールドレンズの実装光学系ですから、当然といえば当然ですが「白黒写真撮影した時の階調表現の素晴らしさは、今見てもウットリするくらい」とも指摘でき(汗)、このモデルの真価が問われるのは白黒写真ではないかとすら考えています。

それを相変わらずの当方独自の仕上げ方で(笑)、ヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性にしあげているので活躍の場が訪れるのは間違いなし!

しかもそれは距離環も含め絞り環でさえ「むしろトルクを与えて、シッカリした操作性を味わえるよう、故意に仕向けた調整で仕上げている」から小憎たらしいとニヤけています・・この一文はリアルな現実に当方のファンの方から頂戴した「素直に感じた印象を言っただけ」とのことで、当方には本当に嬉しいメールでした (ありがとう御座いました)!(涙)

まさにそれを狙っているがままに感じられていたのが、真に整備冥利に尽きるとしか言いようがありません!(涙)

・・今回の出品個体も、ぜひともそれを感じ取って頂きたく、仕上げています!(涙)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

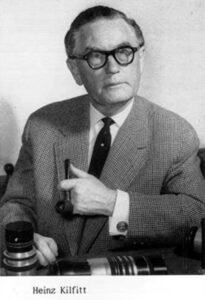

今回扱うモデルの装着先になったレンジファインダーカメラは特異な名称の「RoBoT」です。戦前ドイツでこのレンジファインダーカメラを開発/設計したのは「Heintz Kilfitt (ハインツ・キルフィット)」氏です。

今回扱うモデルの装着先になったレンジファインダーカメラは特異な名称の「RoBoT」です。戦前ドイツでこのレンジファインダーカメラを開発/設計したのは「Heintz Kilfitt (ハインツ・キルフィット)」氏です。

戦前ドイツのバイエルン州 はMunchen (ミュンヘン) 市の Höntrop (ハントロープ) と言う町で、1898年に時計店を営む両親の子として生まれます。時計職人の父親に倣い、自身も時計の修理や設計などを手掛けていましたが、同時に光学製品への興味と関心からカメラの発案設計も手掛けていました。

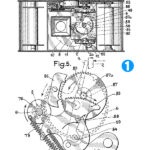

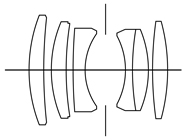

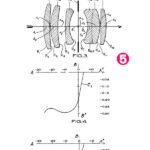

↑上の図はHeintz Kilfitt氏が特許出願した申請書からの抜粋です。当方も含め (特にマニアの中で) ネット上で相変わらず議論が続いている内容があり「ゼンマイ式巻き上げ機構は、誰の発明なのか???」であり、大変興味深い議論です(笑)

この「RoBoT (ロボット)」という名称のレンジファインダーカメラは1934年開催のライプツィヒ見本市で発表され、ゼンマイ式巻き上げノブを一度最後まで巻くと、最大で24枚分の写真撮影が可能で、5枚/秒の連続撮影が実現できたことから当時センセーションを引き

この「RoBoT (ロボット)」という名称のレンジファインダーカメラは1934年開催のライプツィヒ見本市で発表され、ゼンマイ式巻き上げノブを一度最後まで巻くと、最大で24枚分の写真撮影が可能で、5枚/秒の連続撮影が実現できたことから当時センセーションを引き

起こしたようです。

(右写真はRoBoT I型/中央の大きな円形がゼンマイ式巻き上げノブ)

この「RoBoT」を開発したのが「Heintz Kilfitt (ハインツ・キルフィット)」氏です。Kilfitt氏は戦後にはドイツ隣国リヒテンシュタイン公国の首都にて「Kamerabau-Anstalt-Vaduz (KAV:ファドゥーツ写真機研究所)」を創設し、彼の有名な世界初のマクロレンズ「Makro-Kilar」を発明し1955年に製品化/発売しています。

この「RoBoT」を開発したのが「Heintz Kilfitt (ハインツ・キルフィット)」氏です。Kilfitt氏は戦後にはドイツ隣国リヒテンシュタイン公国の首都にて「Kamerabau-Anstalt-Vaduz (KAV:ファドゥーツ写真機研究所)」を創設し、彼の有名な世界初のマクロレンズ「Makro-Kilar」を発明し1955年に製品化/発売しています。

(右写真は1958年発売のMakro-KIlar E C 4cm/f2.8 ・・・)

この「Makro-Kilar」の実装光学系をして「3群4枚テッサー型光学系」とのネット上解説が非常に多いですが、当方が完全解体して取り出したところ実装光学系は「3群4枚エルマー型光学系」だったので、特に最大で被写体に5cmまで近接できる「タイプD」など含め、マクロレンズとなれば「諸収差の補正」は最大課題であり、レンズ銘板にちゃんと刻印されている「●●●」のドット刻印から、このマクロレンズが「アポクロマートレンズ」だったことすら掴めています・・この入射光補正は後には「●●●」と並び順が変わっており、これこそが入射光の「光の三原色」の中でどの波長から優先的に補正効果を狙ったのかを示す『証拠』でもあるので、ちゃんとそこまで解説すべきですね(汗)

この「Makro-Kilar」の実装光学系をして「3群4枚テッサー型光学系」とのネット上解説が非常に多いですが、当方が完全解体して取り出したところ実装光学系は「3群4枚エルマー型光学系」だったので、特に最大で被写体に5cmまで近接できる「タイプD」など含め、マクロレンズとなれば「諸収差の補正」は最大課題であり、レンズ銘板にちゃんと刻印されている「●●●」のドット刻印から、このマクロレンズが「アポクロマートレンズ」だったことすら掴めています・・この入射光補正は後には「●●●」と並び順が変わっており、これこそが入射光の「光の三原色」の中でどの波長から優先的に補正効果を狙ったのかを示す『証拠』でもあるので、ちゃんとそこまで解説すべきですね(汗)

「●●●」は解像度を最優先に発色性を追求しつつも明るさの確保まで狙っていたことが窺え、一方の「●●●」は発色性が最優先課題へと変化し、解像度は使う光学硝子材の進化に伴い担保できたことを示す経緯すら掴めています (つまりは屈折率とアッベ数との関係性)。

もちろん実際は発色性のみならず、実のところコントラストの改善を狙う仮定の中で、発色性の調整も必ず通る道だったことが妄想できます (要は入射光の波長の振り分け/切り捨てではないかと)(汗)

このようにたかがレンズ銘板ですが、そこに設計者/発明者の主張が込められている場合もあるので、解説サイトならちゃんと細かく考察すべきではないかと強く思いますね(汗)

すると前出の特許出願申請書のピックアップと、さらにそこから騒がれ続けている「ゼンマイ式巻き上げ機構の発明は誰なのか???」を手繰っていくと、❶の特許出願申請書内記述に

ちゃんと述べられていました・・「通常のカメラケース内で使われていない場所にスプリングユニットを配置することで、カメラボディの大型化を防ぎつつも、万一スプリングユニットが故障した場合の交換が用意になるメリットがある」と明確にサービスレベルまで配慮した発明であったことすら窺える記述を残しています。さらに「本発明はカメラの完全自動操作方法が最小限の機構とスペース要件のみで達生されることから成り、その結果カメラは非常に安定し動作の信頼性が非常に高く、製造コストが安価であるだけでなく、非常に小型であることに

ある」と自身の発明案件に対する自信の表れを示し、最後に「この自動駆動機能のおかげで、各露光後にフィルムを手で送る必要がなく、すべての露光中に於いてカメラを目の前に保持することができる」としています!(驚)

ちなみに特許出願申請書内の記述で「スプリング」と記している内容は「ゼンマイばね/ゼンマイスプリング」を指していると解釈でき、その中心線が平面状たる帯状材料を渦巻き様に巻いた時、そのバネの一端に外圧を加えることで解き放たれる大きなチカラを以て「バネ材」としての効果が期待でき、比較的狭いスペースでも最大限に有効活用できる一つの方法です。

まさにこの記述文こそが「ゼンマイ式巻き上げ機構」を装備したことに伴う完全自動化の達成を意味し、巻き上げノブの操作を行うことなく撮影に集中できることを指摘している『証拠』と当方は受け取りました (今回の考察で今までの当方の認識を更新しました)(汗)

実はこれはKilfitt氏が19歳の時に「RoBoT」カメラを想起し、5年の歳月をかけて発明案件をまとめ上げ、22歳の時に知り合った「Otto Berning (オットー・ベルニング)」氏と会社を創設したことから始まります。当初Kilfitt氏は1931年時点で既に小型カメラを発明していましたが、そのカメラボディ内にゼンマイ式巻き上げ機構部を組み込んだ発明案件を特許出願申請して、後の製品化へと繋げています。

❶ 『US2044434 (1934-02-14)』米国特許庁宛て出願

❷ 『US2014898 (1933-11-01)』米国特許庁宛て出願

❸ 『GB454454 (1935-05-16)』英国内務省宛て出願

❷で既にカメラボディに装着するファインダーが発明されていたことが分かり、❶の案件と

共に1934年のライプツィヒ見本市で発表された経緯が掴めます(汗)

また❸の発明案件については、実際に製品化された商品に繋がるカメラボディを見出だせていないので、敢えて載せていますが、この特許出願申請の後「Otto Berning & CO.」社を去っているようであり、後にKilfitt氏の名前が特許出願申請書として現れるのは「Makro-Kilar」の発明案件からです。

《RoBoTシリーズのモデルバリエーション》

24 x 24㎜スクウェアフォーマットによる最大48枚 (1回の巻き上げで最大24枚) 連写が可能なゼンマイ式自動巻上げ機構装備。事実上1960年代まで連続撮影が可能なフィルムカメラとしてその市場を独占していた。

24 x 24㎜スクウェアフォーマット。1回の巻き上げで最大8枚の連写が可能になる大型の巻き上げノブをオプションで用意。M級シンクロ接点を装備。

正式にドイツ空軍用備品として登録されたので「Luftwaffe-Eigentum (空軍備品)」刻印が許されている。

ちなみに供給フィルムカメラは陸軍はLeicaで海軍がIhagge DresdenのEXAKTA。

M/Xシンクロ接点とアクセサリーシューを装備。

135フィルムが使えるようになる。オプションでやはり最大48枚まで1回の巻き上げで連写が可能な大型ノブが用意される (オリジナルは1回の巻き上げで最大24枚連写可能)。

このモデルまでが「M26マウント」規格でネジ込み式の最終型。

24 x 24㎜スクウェアフォーマットのまま距離計連動方式を採用。マウント規格がバヨネットタイプに変わり「M30ネジ」も同時装備。

36 x 24㎜ライカ判フォーマットを初めて採用。

1回の巻き上げで最大16枚の連写が可能。

距離計連動機構を装備したバヨネットマウント規格。

36 x 24㎜ライカ判フォーマットの他、11回の巻き上げで最大16枚の連写が可能。

距離計連動機構を装備したバヨネットマウント規格。

新たに5コマ/秒の連続撮影が可能になった。

ちなみに1934年発売時点のマウント規格は「内径:⌀26㎜ x ピッチ:0.75㎜」である為、RoBoT向けの供給レンズ群の中には、初期タイプの中に「M26マウント規格」ながらもそのネジピッチが「0.75㎜」の個体が存在することに注意が必要です。

逆に言うなら戦後の1951年以降登場した供給レンズ群は「M26マウント規格」であればそのネジピッチは「1㎜」でありオールドレンズのブランドにかかわらず共通仕様です。但しバヨネットマウント化した1953年以降の「RoBoT Royalシリーズ」以降はもちろん対象外の話です。

バヨネットマウントのさらに先に「M30ネジマウント」が用意されており「内径:⌀30㎜ x ピッチ:1㎜」であるものの、大きなバヨネットマウント部が丸ごと露出したままになる為、頭でっかちの装着状態に至ります(笑)

実はこのM26マウントのネジピッチの相違と、オールドレンズ側製造番号との関係性に法則性を見出だせない事実から (つまり製造番号全てがシリアル値を採っていない)、製造番号を目安に後期の頃の個体と思い込んで調達しても「ピッチ:0.75㎜」の場合がある為、その調達は非常にリスキーです!(怖)

なおこれが意味するのは「むしろオールドレンズのモデルバリエーションから捉えて調達すれば、そのリスクを回避できる」話に至り、要は「後期型」のモデルを手に入れれば間違いなくネジピッチ「1㎜」の個体を手に入れられるワケです(笑)

・・だからこそオールドレンズと言うのはモデルバリエーションの把握がある程度功を奏す。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ここに来てようやく今回扱ったオールドレンズ側の説明に移れます (いつも解説が長すぎ!)(汗)

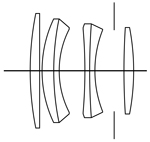

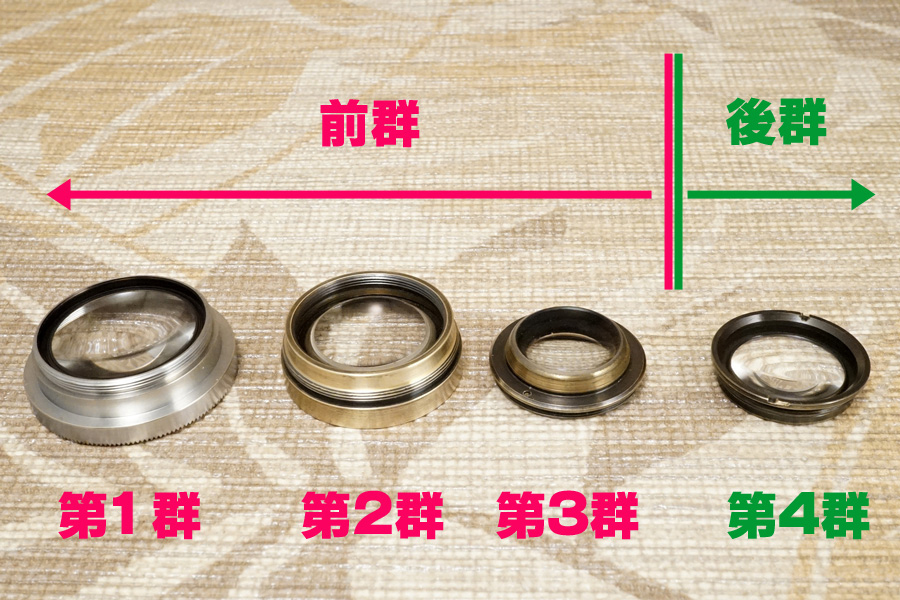

実は今回このモデルを扱ったのは「前期型」の特異な「4群6枚変形トリプレット型光学系」の個体を手に入れるべくトライしましたが、手に入れた個体から取り出した光学系を確認して「あらッ! 別の光学系が現れた!」との真実に遭遇し、当初の目論見たる「前期型」の調達が失敗に終わったことを知りました(汗) 結果、以下のようにそのモデルバリエーションの更新を余儀なくされたことは言うまでもありません(汗)

今回当方が調達を画策していた「前期型」は「初期型」へと一つ遡らざるを得ないのです。

・・その意味で、端からモデルバリエーションを更新する必要性に駆られます(汗)

《モデルバリエーション》

※オレンジ色文字部分は最初に変更になった諸元値の要素を示しています。

初期型:1951年発売

初期型:1951年発売

光学系:4群6枚変形トリプレット型光学系構成

絞り羽根枚数:10枚

被写界深度インジケーター位置:マウント側

フィルター枠径:⌀ 30.25㎜ (仕様不明)

マウント規格:M26 (ピッチ:1㎜)

前期型:発売年度不明

前期型:発売年度不明

光学系:5群6枚変形ガウス型光学系構成

絞り羽根枚数:15枚

被写界深度インジケーター位置:マウント側

フィルター枠径:⌀ 30.25㎜ (仕様不明)

マウント規格:M26 (ピッチ:1㎜)

後期型:発売年度不明

後期型:発売年度不明

光学系:5群6枚変形ガウス型光学系構成 (再設計)

絞り羽根枚数:15枚

被写界深度インジケーター位置:絞り環直下

フィルター枠径:⌀ 38㎜

マウント規格:M26 (ピッチ:1㎜)

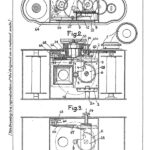

↑そして実際に当方自身がこれらのモデルの中で調達していった個体について、完全解体してから取り出した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図が上の羅列です(汗)

左から順に「初期型」に「前期型 (中)」そして「後期型 (右)」です。

↑上の写真は以前扱った際に撮影した写真からの転載で、上のモデルバリエーションで言う処の「初期型」にあたり、光学系が「4群6枚変形トリプレット型光学系」だったことを示しています(汗)

↑上の写真は以前扱った際に撮影した写真からの転載で、上のモデルバリエーションで言う処の「初期型」にあたり、光学系が「4群6枚変形トリプレット型光学系」だったことを示しています(汗)

ご覧のように赤色文字が光学系前群を表し (第1群前玉〜第3群)、絞りユニットの前衛配置であり、グリーン色文字が光学系後群を意味し絞りユニットの直後に位置します。

「トリプレット型光学系」として「ダブルガウス型光学系」と判定しなかった根拠は、上の写真を観れば一目瞭然ですが「後群側が単独で1枚光学硝子レンズだけの配置」だからです(汗) もしもダブルガウス型と判定を下すなら、後群側第4群は2枚貼り合わせレンズであり、その先に後玉の第5群が存在するべきです(汗)

例えば仮に絞りユニットの配置を第2群と第3群の間に置いてしまえば、確かにダブルガウス型の構成範疇に含まれますが、そうした場合「光学系前後群のパワー配分が大きく変わってしまう」ワケで、そこから逆説的に導き出された結論は「前群側で執拗に何かの収差補正を狙っていた」との妄想が湧き上がりますが、如何せん残念ながらこの光学設計を明示させる特許出願申請書が未だ発見できていません(汗)

・・それが意味するのは、もしかしたらTronnierに非ず、かもかも(泣)

また実際に凝視して確認すると光学系第2群「凸凹メニスカスレンズ」光学硝子レンズコバ端は2段に分かれており、2枚貼り合わせレンズなのが分かります (だから上の写真のとおり裏面側から見た時に、黄銅材でモールド一体成型しつつも凹面が盛り上がっているのが分かる)、

且つそれは次の光学系第3群の2枚貼り合わせレンズたる両凹レンズも同じです。

その意味で敢えて指摘するなら、絞りユニットの配置を一つ前にズラす必要性に突き当たり、仕方なくそのように光学設計したのかも知れませんが、するとやはり光学系第3群の「両凹

レンズ (凹平メニスカスレンズの平面接着による)」の要素がダブルガウス型光学系から乖離します・・凹平メニスカスレンズを互いに接着させてまで両凹レンズを組み込みたかった理由が掴めていないからです。いずれにしてもその根拠に据えるべき一次資料を確認して妄想している話ではないのです(泣)

一方で当時のカタログを確認すると「実装光学系6枚構成」と謳っているので「初期型」が「4群4枚エルノスター型光学系」で良いことにならず (道理が通っており) 光学系第2群と

第3群は、やはり2枚貼り合わせレンズとの結論に向かわざるを得ません(汗)

・・実際にこの光学系を明示させる特許出願申請書が発見できていないからです(汗)

もちろんそれは、今回のモデルの光学系発案者たる「Albrecht Wilhelm Tronnier (アルブレヒト・ヴィルヘルム・トロニエ)」氏出願特許出願申請書を全て時系列に追っても、ついに見つけ出せませんでした(涙)・・当方は既にTronnier氏が申請した特許出願申請書について「1924年〜1952年まで総数66案件」について把握していますが、1952年以降はまだ時間と気力がなく確認できていません(汗) それは当時のSchneider Optisch Werkでも検索して調べていますが、やはり該当光学系を発見できていませんし(涙)、そもそも「4群4枚エルノスター型光学系」すら見つかっていないのです。

・・もしもこの光学系について情報をお持ちの方が居ましたら、是非ご教授下さいませ。

そして今回扱った個体から取り出した光学系のトレース図が中央になり、今までに把握できていなかった光学系構成です(汗)

それはそもそも当方自身が「筐体外装の意匠の違いで前期型と後期型しか存在しない」と思い込んでいたことが一因です (スミマセン!)(恥)

その意味合いもあって先にモデルバリエーションを掲載したのです。パッと見の外面からは「初期型と前期型の区別はつけられない」ものの、実は決定的な相違が顕在しており「初期型の実装絞り羽根枚数は10枚」なのが既に確認できているのです。

それは以前扱った時の当方ブログ『RoBoT Xenon 40mm/f1.9 ▽《初期型》(M26)』をご確認頂けければ分かります。実際に今回扱った個体を完全解体してみると、取り出した絞り羽根枚数が「前期型」の特徴の一つである「15枚」の実装であるものの、実は「絞り羽根の厚みが初期型に比べて相当薄く変わっている」ことが掴めました(汗)

今までのオーバーホールから捉えた当方の考察では「後期型から絞り羽根の厚みが薄く変わり15枚に変化した」と受け取っていましたが、それが間違いだったことになります(恥)

何しろ14年間の扱い数で僅か8本ですから、その検証数が少なすぎるのは否めません(汗) 従って今回モデルバリエーションを更新し「初期型」の存在を確定させました。

ちなみに以下に今までこのブログにアップしてきた同型モデルのモデルバリエーションを明示させるオーバーホール工程の解説を掲示します。

◉ 初期型:『RoBoT Xenon 40mm/f1.9 ▽《初期型》(M26)』

◉ 前期型:『RoBoT Xenon 40mm/f1.9 ▽《前期型》(M26)』

◉ 後期型:『RoBoT Xenon 40mm/f1.9 ▽《後期型》(M26)』

・・こんな感じです。

実は上の羅列を見れば一目瞭然ですが、「初期型」のモデルバリエーションの位置付を確信したのが組み立て終わってからなので(汗)、オーバーホール工程の詳細を一切撮影していません。

しかしその相違点は「光学系格納筒と鏡筒と絞り羽根」だけなので、参照すべきは「初期型」の掲載ページを見て頂ければ確認できます。次回の扱い時にオーバーホール工程を逐一撮影しようと思います (残念!)。

またこれらの考察から「後期型」に向かうに従って「使っている光学硝子材の屈折率とアッベ数が変化していった」との憶測すら浮かび上がります(汗)・・特に「後期型」では「前期型」で実装する光学硝子レンズの屈折率に依存していた前提から、曲率へと光学設計が変化していったことが窺えます。それは「前期型」光学系各群の曲率が緩やかな点を以て「光学硝子材の屈折率/アッベ数に依存しきっていた」要素が浮かび上がり、一方で「後期型では屈折率に頼らず、曲率により収差補正に集中した光学設計」との兆しが窺えるのです(汗)

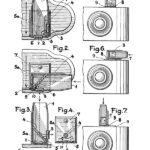

↑実際にTronnier氏が出願した中から、当方が既に調査が終わっている66件について、今回扱うモデルの実装光学系の発明案件へと繋がる経緯を辿ってみます。

ちなみにそれら確認できている66件の発明案件の中には、必然的にトリプレット型光学系もテッサー型光学系も、もちろんヘリアー型光学系すら羅列できますから (他のより枚数が多い光学設計は別として)、そこからの変形や発展系に捉えられないのが「初期型」の光学設計とも指摘できます(汗)

逆に言うなら、よくあるパターンですが、自社在籍光学設計技師の発明案件であるが故に (例えばその発明者自身が転職して退社してしまったタイミングなど)、その既得権を保護する意味合いから自社名で再出願することも多いです。また近年は特許出願時点からの効力が20年ですが、当時は逆に遡って出願して保護することも流行っていたようなので、或る意味既に調査が済んでいる66件のすぐ直後数年内に「初期型」を明示させるような発明案件が出願されているかも知れず、果てしなくロマンが募る一方です(涙)

・・誰か、ウルトラマンのカラータイマーの如く当方に新たな気力のパワーをオネガイ!(祈)

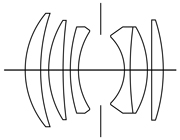

❶ 『US2076686 (1934-11-10)』米国特許庁宛て出願

❷ 『US2105799 (1935-01-15)』米国特許庁宛て出願

❸ 『US2106077 (1935-11-23)』米国特許庁宛て出願

全て時系列で追っているので、❶が今回扱うモデルに関係する/影響をきたす光学系の最も古い発明案件であることが窺えます。❷の特許出願申請書内記述を読んでみると「相対開口比が1:3.5以上を超えるため50から60を超える像面視野角に渡り軸内、及び軸外の良好な像面収差補正が可能で、この高い効率を達成するために極端に大きな表面曲率や特に長いガラス経路を使用する必要がない」と語っています。このことから視野角的に標準レンズ域の光学系を想定していると推察でき、合わせてその時に「開放F値:F3.5以上を狙える」ことも窺えます。

さらに❸では「相対開口比が1:2の実施例を示している」との記述に合わせてその検証グラフが示されており、より今回扱うモデルのF値に近づいている発明案件とも受け取れます。

しかしここに当方自身の中で未だ確定できていない漠然とした疑念が払拭できておらず「はたしてこれらの光学系起草はガウス型光学系から発展していったのか???」との思いです(汗)

何故なら、Tronnier氏は1924年にZeiss Ikon AG在籍の「Ludwig Jakob Bertele (ルートヴィッヒ・ヤコブ・ベルテレ)」氏発案「4群4枚エルノスター型光学系」の補正効果を改善させる発明案件を自ら出願提起しており、それが『DE439556C (1925-04-30)』ドイツ特許省宛て出願として登録されているからです(汗)

・・真に複雑怪奇です(汗)

従って未だ当方の妄想範疇を超えられず(汗)、今回扱うモデルの光学系も含め彼の有名なCarl Zeiss製標準レンズ『凹 Ultron 50mm/f1.8《oberkochen》(M42)』やVOIGTLÄNDER製標準レンズ『COLOR-ULTRON 50mm/f1.8 SL (G)《前期型》(M42)』などで「拡張ダブルガウス型光学系」ととりあえずの判定を下している中、その一方で前述のTronnier氏発明案件を手繰れば「トリプレット型光学系から発展したエルノスター型光学系の後群要素を改善させた光学設計」とも受け取れなくもなく、真に忸怩たる思いです(泣)

ここにTronnier氏の巷での俗称『計算魔』との印象が重なっており(汗)、数多く顕在する特許出願の中で「既知の発明案件に対してその一部だけの補正効果を狙って出願してしまう」との考え方に、自身自らが新たな発明を臨まず、むしろ既知案件を徹底的に計算しまくって補正の改善を探求していったその宇宙的に無限たる意志力の強さに、今さらながらに感心を超えて『人知を超えた畏敬の念』すら浮かんできます!(祈)

・・それは生涯の特許出願数360件との数値からも、まさに神がかりなのが理解できる(神)

今でこそアプリを使った光路計算が容易にできる環境であるものの、当時はコンピューターの黎明期でもあり、凡そ人の手を煩わして計算しまくっていた時代であり、いったいどんだけの時間を費やして計算していたのか (電卓すら普及していない時代) まで思いを馳せると、マジッで気が遠くなります(汗)

・・或る意味、計算している時のTronnier氏の表情を見てみたかったり(笑)

その意味で、未だ僅か66件分しか確認できていないTronnier氏の発明案件探索の旅はゴールすら見えず(泣)、まだまだ謎だらけなのです。

なお一つだけ今回の特許出願申請書の探索でハッキリした事実が判明しており、上に並べた特許出願申請書抜粋の中で❸の出願が1935年時点での在籍が「Jos. Schneider Optische Werke GmbH (ヨス・シュナイダー光学工場)」であるものの、次に示す特許出願申請書の抜粋から或る事柄が見えてきます(汗)

↑上に並べた特許出願申請書をチェックしていくと、見えてくる事実がありました(汗)

❹ 『US2683396 (1951-04-30)』米国特許庁宛て出願

❺ 『US2627205 (1950-01-13)』米国特許庁宛て出願

今まで時系列で挙げてきた特許出願申請書ですが、ここでその順番を違えて、1年後の出願を先に❹とあてています。

つまり同じJos. Schneider Optische Werke GmbH社にしても、特許出願者が違うのです。

この特許出願申請書は「Karl Heinrich Marcher (カール・ハインリッヒ・マーシャー)」氏と「Günter Klemt (グンター・クレット)」氏両名による発明案件なのが分かります。

・・Tronnier氏ではないのです(汗)

一方❺のほうをチェックするとTronnier氏の発明案件なのが分かりますが、在籍している会社が違います・・そうVOIGTLÄNDER (フォクトレンダー) 社なのです(汗)

実際Tronnier氏は1944年にVOIGTLÄNDER社に転職しており、そこで❺の「5群6枚変形ガウス型光学系」を発明しています。

するとここにヒントが隠れていて、両方の特許出願申請書内記述を読んで比較することで光学系の想起光学概念を探れるのではないかと考えました・・実際ようやくこれらの特許出願申請書内記述でTronnier氏もGünter氏も「ガウス型の変形」とし、Günter Klemt氏の記述では「ガウス型二重対物レンズ」或いはTronnier氏の記述には今までに無く初めて現れた「改良型の写真用対物レンズの提供であり、本発明は修正ガウス型に属する」との明確なコトバから、ようやく「5群6枚変形ガウス型光学系」と確定できそうです(汗)

それはまさにGünter氏のコトバを借りるなら「ガウス型二重対物レンズ」の意は「ガウス型 x 2セット」とも受け取られ、それこそは控えおろう!・・Paul Rudolph氏の「プラナー型の光学系」起草光学概念にも見られ・・今回扱ったモデルの実装光学系の設計は、もともと光学系前群内の第2群と第3群を接着対象にもしていなかったとも考えられます(驚)

「ブラナー型光学系」で言う第2群と第3群2枚貼り合わせレンズだった理由も、実はガウス型光学系にヒントを受け、パウルがアポクロマート化への道筋として接着してしまったもののそれは第1群前玉との非常に近接した配置から窺い知れ「入射光の波長制御にこだわりすぎた結果」のカタチとも見出だせるからです (真実は当時入手可能な光学硝子材の性能諸元値が、

パウルの要求よりも低かった点と、その研削の難しさ/工程に係る時間的な問題などの外的要因、或いは不可抗力として働いていたことを忘れてはイケナイ)(汗)

これが今現在当方が自身の考察を改めた途中経過での認識であり、ダブルガウス型ありきではないと知り得た次第です(汗)

つまりよくネット上で語られている「ガウス型光学系」とのコトバの解釈を、ちゃんとそのサイトでいちいち説明してくれないので、当方のような頭の悪い人間はどうしてもカタチから入り込もうと画策します!(恥) しかし直近の当方の考察では「ダブルガウス型だけが必ずしもガウス型の発展系に非ず」との認識にようやく辿り着き (マジッで本当に辿り着いている感じ)

エルノスター型光学系もガウス型の発展系に非ず、むしろ「Alvan Graham Clark (アルバン・グラハム・クラーク)」氏によるダブルガウス型光学系の始祖的発明案件で「やはりカタチばかりが自分の頭の中にチラチラ浮いている」から思い込んでしまうワケで(恥)、真にガウス型光学系の主旨に立ち返ろうと努めない自分が・・一にも二にも三にも悪いのです!(恥)

4群4枚ガウス型光学系

『US399499 (1889-03-12)』米国特許庁宛出願

→ Alvan Graham Clark (アルバン・グラハム・クラーク)

※図の上側が対物側/被写体側になる向きの図

・・だからサッ、ちゃんと特許出願申請書の記述を読みなさいッて!(恥)

恥ずかしい限りです(汗) どうしても当方は思い込みが酷いので間違った解釈に至ります。

皆様、ゴメンナサイ! スミマセンです、申し訳ありません!!!

ダブルガウス型光学系を崩したのではなく「そもそもガウス型光学系からの発展」であり、そこに介在するのは二重対物レンズからのさらなる補正の追求なのが記述から読み取れました。

まさに先日研究したPau Rudolph (パウル・ルドルフ) 氏の「4群6枚プラナー型光学系」の時の考察に合致します(汗)

これらの反省材料から新たな境地として手繰ってみると、実は先に案内した「4群4枚エルノスター型光学系」が「3群3枚トリプレット型光学系」からの発展系との経緯を知るにつけ、どうしても光学系前群側の単独で独立している凸メニスカス2枚と1枚の凹メニスカスの存在を以て、エルノスター型の前群に結びつけたがるからイケナイのです(恥)

・・当方の性癖が悪いのです!(涙)

ガウス型光学系から発展したのか、或いはトリプレット型光学系から発展したのかの判別が非常に難しいと言うか「いつも必ずカタチから入ろうとするから、アンタはダメなのョ!」・・

と心の奥底で誰かが罵っています(汗)

・・何しろひたすらに文系一辺倒なので(汗)、生まれ落ちた時から外面優先的人間です(恥)

今回の考察でようやく見えてきたのは「諸収差補正の追求から自然に前群の各群が互いに離れていった」だけなのが掴め、そのような考え方があるのだと初めて知ったワケで(汗)、本当に恥ずかしいことです(恥)

今回の考察でようやく見えてきたのは「諸収差補正の追求から自然に前群の各群が互いに離れていった」だけなのが掴め、そのような考え方があるのだと初めて知ったワケで(汗)、本当に恥ずかしいことです(恥)

それは別の言い方をするなら、ガウス型からこのモデルの「初期型〜前期型〜後期型」への流れの中で、光学系構成図を捉えて眺めてみると、な〜んとなく見えてきます (左図はガウス型発明のトレース図/特許未出願)。

その意味こそが前出の「ダブルガウス型始祖的発明案件」の掲示になり、この光学系が示しているのは「単に対称型に近い配置でガウス型を構成しただけ」であり、これを以て「ダブルガウス型光学系 (の始祖的立場)」へと強制的に結びつけようと図るから当方の思考回路がダメなのです!

これらの今回の考察から見えてきた当方の反省は「ガウス型光学系 → ダブルガウス型光学系」へと発展経路を辿ったのは間違いないにしても、その一方に「ガウス型光学系 → プラナー型光学系」も現れており、それがそのまま安易に「ダブルガウス型光学系=ブラナー型光学系」と等号で結んでしまう話には成らないことが勉強できました (それはその時に必ず諸収差の何について、どのように補正を狙ったのかの記述を調べる必要性を強く感じたことを、意味します)(汗)

これらガウス型光学系から辿るべき発展系とは別に、トリプレット型光学系からの発展経路も当然ながら並行しており、そういう発展経路を見据えた「特許出願申請書内の記述に基づく、或いはその時点での既知の参照発明案件をも加味した考察」には、現在鋭意努力しているところですが、まだまだ時間と気力と頭の体操が進んでいない状況です(笑)

・・非常に恥ずかしいドシロウト的な内容で、大変申し訳ございません(汗)

最後にこのモデルの製造番号と最低限照合できているモデルバリエーションとの関係性について述べます (以下の羅列は、当方が今までに扱った個体の製造番号を基に、完全解体した時の内部構造から区分けしています)。

❶ 初期型:211xxxx

❷ 前期型:250xxxx、353xxxx、440xxxx

❸ 後期型:260xxxx、277xxxx、311xxxx、323xxxx

・・とこんな感じです。ご覧のようにモデルバリエーションは製造番号を互いに前後に跨いでおり、完全なシリアル値を執っていないことが理解できます (但し製造番号の下3桁はシリアル値を執ると推測できる)。

ところが例えば「前期型」に関して、その実装光学系の違いを今回認知したものの、以前扱った際の2本についてはしっかり調べておらず (5群6枚である点だけで判定してしまっていた為に、光学設計の相違に気づいていない)、もしかしたらさらにモデルバリエーションが細分化していく懸念も残ったままです(汗)

このような状況から特に「初期型」を限定する根拠が絞り羽根枚数だけになるものの、実は「初期型」だけはモノコーティングを示す「▽」刻印が「製造番号の次に来ている」ことを確認しています(汗) 但しこれも「▽」刻印を伴わない製造番号先頭3桁「200xxx以下の番号帯」も市場流通している為、必ずしも確認できていません(汗)

逆に言うなら「前期型」は「▽」刻印が「製造番号の前に居る」とも言えますが、この時筐体外装を観る限りはまるで「初期型」とも同一なのです(汗) さらに「▽」刻印を伴わないノンコートのタイプは「レンズ銘板の角度が急勾配/幅が少ない」特徴を持つものの「初期型」で

括るべきなのかの判定には未だ至っていません (未だ扱っていないから)。

・・要は、扱い本数/検証数があまりにも少なすぎるのです(汗)

付け加えて指摘するなら、ここで初めて新たな疑念が湧いてしまったのですが(汗)、Schneider-Kreuznachのシリアルナンバーを記録しているネット上のサイトを観る限り、少なくとも年度別にシリアル値を採っているワケで、すると上記モデルバリエーションで跨いでいる道理が通りません(汗)

例えばそのサイトのシリアル値に倣うと「260xxxx」は1951年に含まれますが「440xxxx」は1955年なのです。すると「前期型」と「後期型」を製産ラインの中で入れ替えて造っていたことになり、道理がとおらないですし(汗)、そもそもこの例の2つの個体は本当はいったいいつ造っていたのでしょうか???(笑)

もっと穿った捉え方をするなら、レンズ銘板が過去にニコイチなどにより入れ替えられてしまったとの可能性を考慮するにしても、モデルバリエーションを違えた時そもそも光学系第1群前玉の曲率が違うのでレンズ銘板の入れ替えすら物理的に不可能です (何故なら、レンズ銘板は前玉締付環を兼ねているから)。そこから導き出される妄想は「やはりどう考えても製造番号のシリアル値との整合性が見出だせない」話にしかなりませんが、ではどうしてSchneider-Kreuznachのサイトで、シリアル値として掲示し続けているのでしょうか(汗)・・謎は深まるばかりです。

(現在、Schneider-Kreuznachのサイトでの掲示が消えた為、wikiのページはこちらです)

・・いったいどのような仕組みが製造番号の符番に介在しているのか???(汗)

まだまだロマンは留まる処を知りません(笑)

![]()

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『RoBoT Xenon 40mm/f1.9 ▽《初期型》(M26)』のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『RoBoT Xenon 40mm/f1.9 ▽《初期型》(M26)』のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

ここまで掲載したオーバーホール工程の写真は「全て過去扱い品/個体からの転載」です。オーバーホール済でヤフオク! 出品する際の個体写真とは一部に一致しない場合があります。

ここからは完璧なオーバーホールが完了した出品用品の写真になります。

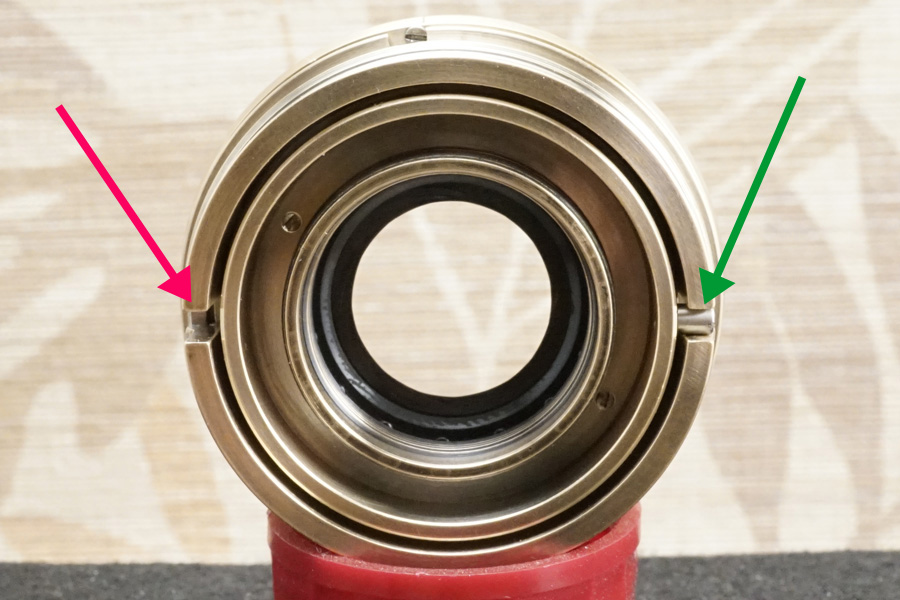

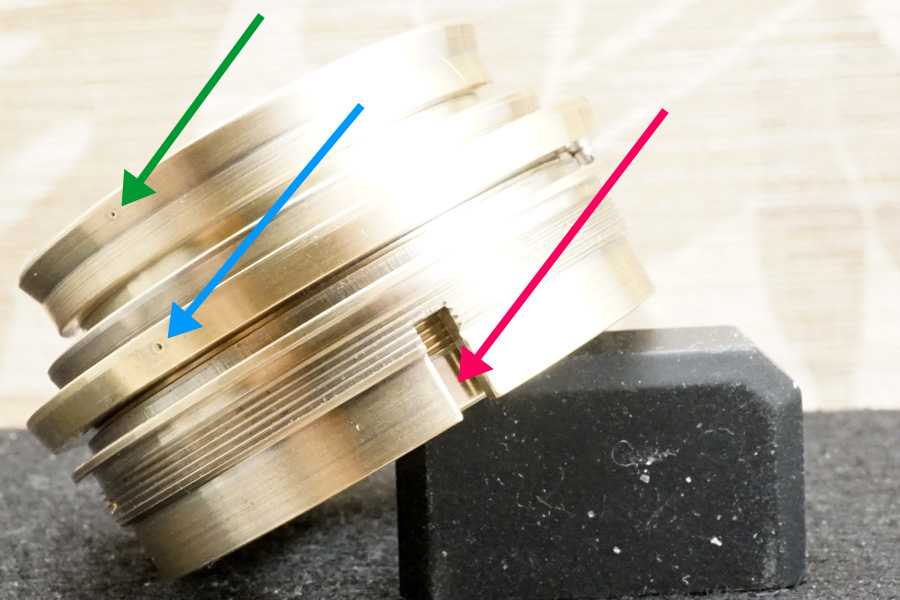

↑上の写真は今回の個体を完全解体した後、当方の手による『磨き研磨』を経て組み立てている途中を撮影しています。するとここに「前期型」たる『証拠』が残っていました。

↑上の写真は今回の個体を完全解体した後、当方の手による『磨き研磨』を経て組み立てている途中を撮影しています。するとここに「前期型」たる『証拠』が残っていました。

グリーン色の矢印で指し示している箇所にはシリンダーネジを使う「直進キー」がガイド/溝/切り欠きに刺さっています。

◉ 直進キー

距離環を回す「回転するチカラ」を鏡筒が前後動する「直進するチカラ」に変換する役目

◉ 直進キーガイド

直進キーが直進動でスライドして移動するガイド/溝であり鏡筒の繰り出し量をカバーする

ところが反対側にも「直進キーガイド」が備わるのに「直進キー」が刺さっていません (赤色矢印)(汗)

↑今度は横方向から同じ部位を撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所に、シリンダーネジがネジ込まれるべき下穴が空いていないのが分かります (ガイドがあるのにネジ穴が無い)。

↑今度は横方向から同じ部位を撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所に、シリンダーネジがネジ込まれるべき下穴が空いていないのが分かります (ガイドがあるのにネジ穴が無い)。

◉ シリンダーネジ

◉ シリンダーネジ

円柱の反対側にネジ部が備わり、ネジ部が締め付け固定される事で円柱部分が他のパーツと連携させる能力を持ち、互いにチカラの伝達が実現できる役目として使う特殊ネジ (単なる連結のみに限らず多くの

場合でチカラの伝達がその役目に含まれる)。

後の「後期型」では両サイドに「直進キー」が入るので (ネジ穴が備わるので)、両サイドから均等のチカラで円運動を直進動に変換していた製品設計が窺えます。

逆に指摘するなら、この片側にしか「直進キー」が存在しない製品設計は、前出の今回更新したモデルバリエーションで言う処の「初期型」からの継承製品設計の一つです。然しその一方で、どうしてこの「前期型」時点で既に両サイドに「直進キーガイドを備えたのか」についての検証と考察は未だ進んでいません(汗)

それはこれらヘリコイド群の開口部/円形の内径から「M26マウント規格を見据えたイメージサークルが対象の製品設計」としか指摘できず、すると同社に於ける他のRoBoT向け焦点距離の中で近似するモデルが存在せず、合わせてそのヘリコイドの深さ/厚み/長さから限定しても、複数の焦点距離モデルに跨って共通パーツ化させていたとの根拠に一切成り得ません(汗)

つまり今回のモデル専用のヘリコイド群たる製品設計であり、その確実性の中で「どうして両サイドに直進キーガイドを用意したのか」は・・謎です(汗)

今回のオーバーホール工程の中で、念の為にヘリコイドオスメスの10箇所備わるネジ山について「全てのネジ山について実際にネジ込んで無限遠位置に対する直進キーガイドの適合性をチェックした」検証を実施したものの、その結果は「1つのネジ山しか適合しなかった」ことから、やはり当初予測のとおり「必要とする直進キーガイドは片側だけで用が足りる」結末に至り、甚だ「???」なままで恥ずかしいです(恥)

もちろんこれはあくまでもこの当時の製品設計面での捉え方であり、後の時代に普及していった「絞り羽根の制御機構部との連携動作」に係る半自動や自動絞り方式まで見据えた時、それは必然的に「両サイドに直進キーを配置して (ガイドを備えて) 可能な限り均質な円運動から直進動へのチカラの変換とその伝達が求められた」経緯はまるで道理がとおり、自然な話です。

なお上の写真でグリーン色の矢印で指し示している箇所のイモネジ締め付け痕から距離環の固定位置が製産時点を維持し続けていたこと、或いはブルー色の矢印から絞り環の締め付け固定位置も同様製産時点を維持していたことも、それぞれ明らかになります。

特に当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいです(笑)

或いは「〇〇 の黒板・・」で詐欺まがいな煽り商法とまで名指しで指摘されているので、皆様も重々ご覚悟下さいませ・・当方の所為は詐欺行為らしいです(笑)

・・錯誤と詐欺は合致せず、また錯誤回避に可能な限り努めているし取り消しもできます(笑)

↑完璧なオーバーホールが終わっています。簡易検査具ですが、ピント面の解像度も上がって素晴らしい描写性能に仕上がっています。また無限遠位置のセットは当初バラす前時点で「極僅かなオーバーインフ状態 (距離指標値の20mの2の右端)」なるものの、組み上げの最終段階での無限遠位置微調整に於いても「やはり同じ位置に近似して無限遠合焦を確認できた (リアルな現実は20mの2の中心辺りにオーバーインフ量が極僅かに減じられた)」のを確認済です。

↑完璧なオーバーホールが終わっています。簡易検査具ですが、ピント面の解像度も上がって素晴らしい描写性能に仕上がっています。また無限遠位置のセットは当初バラす前時点で「極僅かなオーバーインフ状態 (距離指標値の20mの2の右端)」なるものの、組み上げの最終段階での無限遠位置微調整に於いても「やはり同じ位置に近似して無限遠合焦を確認できた (リアルな現実は20mの2の中心辺りにオーバーインフ量が極僅かに減じられた)」のを確認済です。

それが意味するのは「前述絞り環と距離環の固定位置が1箇所のままを維持していたことから導き出された製産時点を補強する材料に合致する」ことを表しています。

逆に言うなら、まさに「製産時点」とすれば、古いグリースが「黄褐色系グリース」であったことや、光学系内にすら「反射防止黒色塗料」が塗られていなかった事実から、今回扱った

個体はワンオーナー品だった可能性すら高くなっています(驚)

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑上の写真 (3枚) は、光学系前群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

↑上の写真 (3枚) は、光学系前群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。マウント面には「RoBoTカメラ」のマウント部に備わる締付ネジとの接触で、経年の中でメッキが酸化/腐食/錆びしていった結果の痕跡図3箇所残っています (磨き研磨しても既にメッキが化学反応してしまった為除去できません)。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。マウント面には「RoBoTカメラ」のマウント部に備わる締付ネジとの接触で、経年の中でメッキが酸化/腐食/錆びしていった結果の痕跡図3箇所残っています (磨き研磨しても既にメッキが化学反応してしまった為除去できません)。

↑上の写真 (3枚) は、光学系後群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

↑上の写真 (3枚) は、光学系後群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

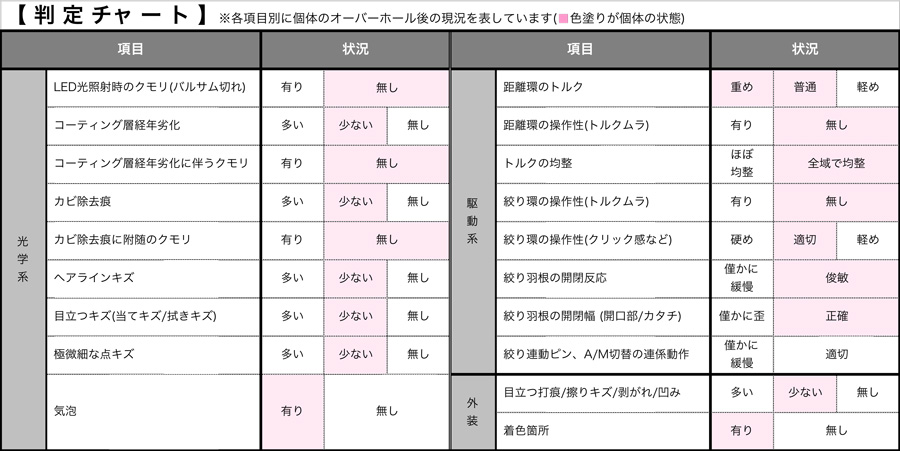

【光学系の状態】(LED光照射で様々な角度から確認)

・コーティング劣化/カビ除去痕等極微細な点キズ:

(経年のCO2溶解に拠るコーティング層点状腐食)

前群内:20点以上、目立つ点キズ:20点以上

後群内:20点以上、目立つ点キズ:20点以上

・コーティング層の経年劣化:前後群あり

・カビ除去痕:あり、カビ:なし

・ヘアラインキズ:あり(前後群内僅か)

(特に前玉に極微細な薄い最大6mm長数本あり)

・バルサム切れ:なし (貼り合わせレンズあり)

・深く目立つ当てキズ/擦りキズ:なし

・光源透過の汚れ/クモリ (カビ除去痕除く):なし

・光学系内は透明度が非常に高いレベルです。

(LED光照射で確認しても極薄いクモリが皆無)

・その他:光学系内は微細な塵や埃が侵入しているように見えますが清掃しても除去できないCO2の溶解に拠る極微細な点キズやカビ除去痕、或いはコーティング層の経年劣化です。

・光学系内に「微細な気泡」が複数残っています。当時「気泡」は光学硝子材精製時に一定の高温度帯を維持し続けた『証』として受け取られ、製造メーカーは製品検査通過し出荷していました。写真撮影に影響しませんが、大きな玉ボケなどの内側に映り込むことはあります(玉ボケ自体が小さいため、まず視認できません)。

(上記点キズにカウントしている為、真の点キズはだいぶ少なめです)

↑15枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧にほぼ円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

↑15枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧にほぼ円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑【操作系の状態】(所有マウントアダプタにて確認)

↑【操作系の状態】(所有マウントアダプタにて確認)

・絞り環塗布グリースは「粘性:中程度+軽め」を使い分けて塗布し距離環や絞り環の操作性は非常にシットリした滑らかな操作感で距離環を回す時のトルクの印象は「普通」人により「軽め」に感じ「全域に渡り完璧に均一」です。特にピント合わせ時は距離環を掴んでいる指の腹に極僅かなチカラを伝えるだけで微妙な前後動が適い正確にピント合わせできる素晴らしい操作性を実現しています。

・距離環を回すとヘリコイドネジ山が擦れる感触が指に伝わります(神経質な人には擦れ感強め)。

・今回オーバーホールでワザと故意絞り環と距離環にトルクを与えて仕上げました。絞り環と距離環の操作性は決して重くありませんがシッカリしたトルク感に仕上がっています。

・絞り環操作で最小絞り値f16に到達する際カツンと感触を感じますが、内部のシリンダーネジとガイドの接触による摩擦感からそのようになります。削ると解消しますが左右ブレの原因になる為、そのままに仕上げています。事前告知済なのでクレーム対象にしません。

・なお付属のマウントアダプタを本体側に強くネジ込みすぎると、外せなくなる懸念がある為ご留意下さいませ。

・またフルサイズフォーマットで撮影する場合、無限遠撮影時などで四隅にケラレ(暗くなる)箇所が現れます。絞り値を上げていくと改善できることがあります。APS-Cフォーマットであれば四隅のケラレは発生しません(画角が1.5倍〜1.6倍に変わる為、焦点距離換算60〜64mm辺りまで視野範囲が拡大します)。或いはフルサイズフォーマットでもスクウェアフォーマットで撮影すれば四角い写真なので、ケラレは関係なくなります。

・付属のmarumi製UVフィルターは今回出品にあたり新品入手しましたがオールドレンズ側フィルター枠径が⌀ 30.18mmと特殊径の為、当方にてフィルターのネジ山を僅かに切削しています。結果、フィルターをネジ込んでいくと最後の硬締め手前あたりで外れるようにワザと故意に仕上げています。この理由は「硬締めすると外れなくなり、且つ強制的に外す際第1群前玉/第2群両方を格納している部分が丸ごと外れてしまうから」です。現状検査具でチェック済みの光路長を脅かさぬよう、なるべくフィルターを外さないようお願い申し上げる次第です。

・フードなど装着する場合は⌀ 30.5mmのフードを改めてご用意下さいませ。フード装着時に硬締めすると前述の状況に陥るため、ご留意下さいませ。

↑今回のオーバーホール済でのヤフオク! 出品に際しセットした附属品の一覧です。

↑今回のオーバーホール済でのヤフオク! 出品に際しセットした附属品の一覧です。

《今回のヤフオク! 出品に際し附属するもの》

❶ marumi製UVフィルター (新品)

❷ 本体『RoBoT Xenon 40mm/f1.9 ▽《前期型》(M26)』

❸ YEENON製M26 → L39マウントアダプタ (新品)

❹ 汎用樹脂製ネジ込み式M39後キャップ (新品)

❺ 汎用樹脂製スナップ式前キャップ (新品)

❻ クリーニング用ファイバークロス (新品)

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置から僅かにオーバーインフにセットしています。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置から僅かにオーバーインフにセットしています。

(写真に写っているGXRやA12レンズユニットにRayqual製変換リングは今回の出品物には含まれません)

あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

実際には距離環刻印距離指標値の「20mの2の中心辺りで無限遠合焦」を確認してその位置でセットしていますが、これはヘリコイドのネジ山の数が全周で10箇所であるものの、その中の1箇所でしか無限遠合焦せず、且つその位置の前後のネジ山に変更すると極度のアンダーインフ状態、或いは極度のオーバーインフ状態に陥る為「最終的に1箇所の位置でしか適合しない」との判定を下しています(汗)

なおブルー色の矢印で指し示している箇所が付属のマウントアダプタ❸になりますが、硬締めにネジ込んでしまうと外せなくなります。その際ムリに外そうと試みると、今度はブルー色の矢印で指し示している箇所の黒色の環/リング/輪っか部分だけが空転してしまい、最悪機能しなくなります(怖)

中華製マウントアダプタであるが故ですが、ご留意下さいませ。

↑既にオールドレンズをマウントアダプタにネジ込んでいった時の停止位置を微調整してあるので、装着するとご覧のように (グリーン色のライン) 指標値が真上位置にちゃんと来ます (当たり前ですが)(汗)

↑既にオールドレンズをマウントアダプタにネジ込んでいった時の停止位置を微調整してあるので、装着するとご覧のように (グリーン色のライン) 指標値が真上位置にちゃんと来ます (当たり前ですが)(汗)

無限遠位置 (当初バラす前の位置に合致/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:40㎜、開放F値:f1.9、被写体までの距離:33m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:16m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、20m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の40m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

従って、以下仕上がり後の今回扱った個体によるオーバーホール後の実写確認も「常に被写界深度を意識」して写真掲載していますから、確かに皆様がネット上で仰る通り、当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話ですから(笑)、電子検査機械設備を所有しない以上、せめてもの基準としてそのように仕向けている

次第で御座います(汗)

もちろん光学系の光路長調整もキッチリ行ったので (簡易検査具によるチェックなので0.1mm単位や10倍の精度ではありません)、以下実写のとおり大変鋭いピント面を確保できました。電子検査機械を使ったチェックを期待される方は、是非ともプロのカメラ店様や修理専門会社様が手掛けたオールドレンズを手に入れて下さい。当方の技術スキルは低いのでご期待には

応えられません。

↑当レンズによる最短撮影距離70cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離70cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

上の実写を見ると分かりますが、背景のお城模型の左下、穴の奥に背景紙の模様がちゃんと視認でき、その色まで明確なので、暗部の耐性が非常に高い光学設計なのが分かります!(驚)