♦ Carl Zeiss Jena (カールツァイス・イエナ) Biometar 120mm/f2.8 (zebra)(PENTACON SIX)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、旧東ドイツは

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、旧東ドイツは

Carl Zeiss Jena製中望遠レンズ・・・・、

『Biometar 120mm/f2.8 (zebra) (PENTACON SIX)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、当時の旧東ドイツはCarl Zeiss Jena製「PENTACON SIXマウント規格品」だけで括ると53本目にあたりますが、その中で「Biometar銘」だけに限ってカウントすると「80㎜/f2.8」が44本のままに対し、今回扱った「120㎜/f2.8」は僅か9本目です。

圧倒的に「Biometar 80mm/f2.8 (P6)」ばかり多いのには理由があり、これら「Biometar銘シリーズ (但しゼブラ柄までのモデルを指す)」に、当時共通項的に採られていた「製品設計の拙さ」から起因する「距離環のトルク制御の難しさ故に焦点距離:80㎜が限界値」との当方認識により、特にさらに長大なヘリコイド長たる焦点距離:120㎜〜180㎜辺りを敬遠しているのが、当方のホンネだったりします(汗)

この「製品設計の拙さ」については、今回扱った個体の状況がまるでその解説に適している状況だったので、後ほど詳しく解説します。

従って、今現在も非常に多くのネット上解説や、ひいてはプロのカメラ店様や修理専門会社様などの整備者の言い訳/逃げ口上として頻繁に使われている「旧東ドイツ製オールドレンズは

製造が粗雑だったから」との謳い文句は・・まるで該当しません!(怒)

もっと言うなら、戦前〜戦時中に於いて、最低でもその時期のオールドレンズに使われていた「アルミ合金材削り出しの研削技術は、欧米よりもドイツのほうが圧倒的に進んでいた」ことを当方は今までの14年間に自分の目と指で確認し、強く感じ取っています(汗)

当時の戦前ドイツ政府がナチス政権だった云々の話は別にして、そもそも1936年に開催された夏の第十一回ベルリンオリンピック時点で既に戦前ドイツの工業技術は、おそらく世界の最高峰に到達していたと当方的には受け取っています(汗)

それはいくら敗戦により国が連合国軍により東西に分断されようとも、戦前〜戦中に確立できていた工業技術が、例え戦時中の空襲や敗戦時の戦時接収などにより失われようとも、それら技術は機械設備さえ用意できれば、容易に再興できるのは至極道理に適った話ではないでしょうか???

この話はそっくりそのままが戦後日本の工業発展の経緯に繋がる内容であり、確かに敗戦したドイツと日本に戦後環境の与件相違があったにしろ、機械設備が整えば蓄積された技術を基に再興できるのは、特に様々な災害が多い日本の歴史の中だけで考えてみても当方的には容易に納得できます(汗)

従って巷でそのように指摘され続けている言い回しは、最低でも戦前〜戦中ドイツの工業技術ひいては「技師達」の誇りや栄誉を蔑ろにするような側面を持つと当方は捉えている為、全く以て反対します (何度も言いますが、そこに戦争を引き合いに出してあ~だこ~だ言うのは、やめて頂きたい/技術者の血と汗が滲む苦痛や苦心、或いは意地や工夫には関係ありません)!

では何がどうなのかと言えば「拙いのは設計そのモノであり、製産時の研削や技術的な問題では一切ない!」ことを、当方はここに宣言します! もしもどうしても製造時に粗雑すぎて粗悪な製品を大量生産していたと言いたいのなら、どうぞ好きなだけ「ロシアンレンズ」を引き合いに出して下さいませ。

当時の「ロシアンレンズ」の多くは戦後に設計、或いは再設計されているにもかかわらず、凡そ1970年代前半までは粗雑な製造をそのまま継承し続けていたと当方は捉えています・・それは下手すれば2000年代初頭ですらあからさまに継承し続けていたくらいで(驚)、おそらくは民族的な、或いは国家の体制的な/主義的な思想の賜物なのではないかと受け取っています (特に旋盤機などのココム違反後にようやく、アルミ合金材削り出しなどガラッと変わった印象が強いです)(汗)

従って「ロシアンレンズ」などは1968年辺りから次第にアルミ合金材削り出しの粗雑さが影を潜めているのを何回も確認しているので、手に入れる際はそういう年数の把握手法もあったりします (何故なら、ロシアンレンズは製造番号先頭2桁が西暦下2桁を現すモデルが多いから)(笑)

・・粗雑だと貶すばかりでなく、それを別の角度から捉え活用するくらいの気概がほしい(笑)

そんな次第で、今回扱った個体のオーバーホール/修理工程は、なかなかにハードな状況でしたが、最終的に当方的な結論を見出だせる仕上がりとして組み上げられた為、それはそれとして「最低でも実用品レベルは取り戻した」との受け取りです(汗)・・もちろん最後にどのような判定を下されるのかは、当然ながらご依頼者様ご自身ではありますが!(怖)

・・まさに恐怖の瞬間「19回目の神経衰弱」がやってきます!(怖)

どうかどうか大目に見てやって下さいませと、ひたすらに祈念するばかりです (スリスリ)(祈)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

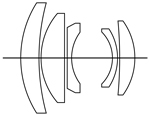

つい先月扱った英国はCORFIELD製標準レンズ『LUMAX 50mm/f1.9 (zebra)《ENNA製》(L39)』で、今回扱ったモデルの実装光学系に対する認識がヒックリ返ったので(汗)、先ずはその点から解説していきたいと思います。

巷では今回扱ったモデルの実装光学系をして「4群5枚ビオメター/クセノター型光学系」との解説が圧倒的ですが(汗)、それ以前に始祖的位置付になる光学設計とその発明 (特許出願申請) が英国で出されていた事実を掴み、当方的には認識を改めざるを得なくなりました(汗)

従って、今現在もなお某有名処で説明され続けている「4群5枚ビオメター/クセノター型光学系」との受け取りとは、今現在の当方の認識は変わっていますが、ここに来て今回扱うモデルの情報を探っている中で、再び新たな疑念が湧いてしまいました(汗)

・・なかなか一筋縄ではいきません(泣)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

まず最初に当方がいつもCarl Zeiss Jena製オールドレンズの考察を進める際、必ず参照して

いる非常に有力な一次資料を掲出して下さっているサイト『zeissikonveb.de』からの情報をご紹介します。

それによると戦前〜戦中に在籍していたVOIGTLÄNDER社から、戦後1946年にCarl Zeiss Jenaに移籍してきた設計主任「Harry Zöllner (ハリー・ツェルナー)」氏のコメントが残っており、1947年12月12日の会議議事録内で「新しい5枚構成のレンズシステムには、宣伝上の理由から新しい名前が必要である」と述べています。そして実際に1948年7月27日の「3.5cm/f2.8」に関するテストリポートには初めて “Biometar”の文字が、タイピングされていました(汗)

然し乍ら、この光学設計は実際の製品化では絞りユニットを内包しない投影用レンズとしてその名称が変わり「Dokumar 3.5cm/f2.8」として登場したようです。それは投影用映写機に装着する都合上「光学系内に張り合わせ面を備えられない」と言う、レンズシステムに対する熱伝導の問題から、貼り合わせレンズのバルサム剤への影響を考慮して「5群5枚単独使用」にて製産されたようです。

然し乍ら、この光学設計は実際の製品化では絞りユニットを内包しない投影用レンズとしてその名称が変わり「Dokumar 3.5cm/f2.8」として登場したようです。それは投影用映写機に装着する都合上「光学系内に張り合わせ面を備えられない」と言う、レンズシステムに対する熱伝導の問題から、貼り合わせレンズのバルサム剤への影響を考慮して「5群5枚単独使用」にて製産されたようです。

・・ところがこのサイトの情報掲出の中で、非常にヤバイ情報が載せられていました(汗)

何と戦時中であった1941年、5月16日と5月26日の日付で記されていた社内書類の

「計算書」には、以下の光学系構成図を計算していた結果の請求が挙げられていたのです(汗)

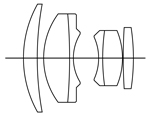

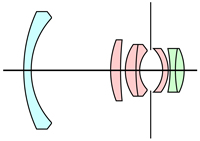

↑左の構成図が5月16日で、右図が5月26日の計算書に記されていた構成図になり、これら光学系の諸元は「3.5cm/f2.8」としています。

これらの構成図はあくまでも「計算書」レベルなので、これがそのまま特許出願申請書に記載されていった話ではなく、何らかの目的から光路計算していた社内書類と受け取ることができます (上の図は前述サイトに掲出の一次資料から、当方の手によりトレースした構成図です)。

左の構成図はパッと見で「4群6枚ダブルガウス型光学系」と捉えられますが、問題は右の構成図で、まるで「4群5枚ビオメター型光学系」と言わんばかりの勢いです(驚)

サイトの執筆者も述べていましたが「光学系第2群の2枚貼り合わせレンズのうち、構成2枚めが両凸レンズになっている」点について、当方自身も強い違和感を覚えました(汗)

さらに興味深いことに、これら「計算書」にはそれぞれの構成図に「バックフォーカス値が記されていた」ワケで「左図:68.0㎜」に対し「右図:61.3㎜」なのです!(驚)

バックフォーカスなので (フランジバックではないので) 光学系最後端たる後玉露出面から撮像面までの距離になります (フランジバックの場合はマウント規格としてのマウント面から撮像面までの公証距離)。

これらの数値から推察できるこの光学レンズの使用環境は「中判〜大判向けの光学レンズシステム、或いはプロジェクションレンズ」を前提にした計算値だったことが窺えます(汗)

それはそもそもこれら2つの構成図を見た時、光学系後群側の外形サイズが小径であることからも容易に推察できますが、実際に「3.5cm/f2.8」と記されている結果、中判〜大判向け、或いはプロジェクションレンズとして想定していた計算書だったのが見えてきます。

ここでの最大のポイントは「右構成図の後群側が、2枚の単独光学ガラスレンズとしていること」です。

但し、あくまでも「計算書」止まりだった内容であり、且つそのバックフォーカス数値まで

互いに異なるとなれば、未だ概念途中の「計算書」の一つにすぎないことが確認できます(汗)

しかし明らかにポイントとして当方が述べたように、同一焦点距離と開放F値の設定の中、後群側の構成を違えて考察していた『証拠』には非常に有力です(汗)

ここで敢えて申し上げたいのは、これを以て一部ネット上解説の中で「英国で発明された4群5枚ユニライト型光学系よりも前に、既にCarl Zeiss Jenaで開発していた」との根拠には、あたらないと当方は思うのです (ちなみに英国のユニライト型は1944年の発明)(汗)

何故なら「開発と明言するには、バックフォーカス値の相違や絞り羽根の有無、或いは視野角の問題すら未解決のままだった」点からも、未だ概念途中を示す内容でしかないと受け取らざるを得ません。

実際右側の構成図には明らかに絞りユニットの位置が記されていましたが、左側構成図には

それがありません(汗)

その意味で指摘するなら「あくまでも開発したとの根拠は、特許出願を以て捉えるべき」との当方の立場です (何故なら、特許出願しない限り、考案者の権利にならず、公にも認められないから)(汗)

逆に言うなら、特許出願申請書が提出されるまでの間には膨大な計算書が、一次資料としていくらでも埋もれていたハズで、或いは既知の発明案件を検証する際にも膨大な計算書が氾濫していたとも考えられ、それらをいちいち「発明していた」と認識していたら、その時「発明の基準」について、とんでもない話になると当方は考えるのですが、はたしてどうなのでしょうか・・そのような言い回しの日本人物理学者が前述のようにネット上に居るものの、発明の根拠に特許出願を充てていないと言うなら、ではいったい何を以て根拠に据えるのか知りたいところです(汗)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ここまでの解説で調べたかった内容は「英国のユニライト型よりも早い時期に、本当にCarl Zeiss Jenaが既に開発し終わっていたのか???」との疑念でしたが、どうやら未だ開発途中だったことがこれで判明しました(汗)

何故なら次にCarl Zeiss Jenaから同じ光学系発明が現れるのは1948年以降だからです。特許出願申請書の探索は「Carl Zeiss Jena銘」或いは「Harry Zöllner」氏や「Rudolf Solisch (ルドルフ・ゾリッシュ)」氏の名前でも検索しました。凡そ800件近く調べましたが1948年以降で最も古いタイミングに現れた特許出願申請書は、意外にも広角レンズを対象とした発明案件でした。

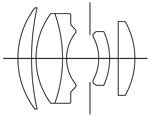

←『DE953471 (1953-12-19)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE953471 (1953-12-19)』ドイツ特許省宛て出願

Carl Zeiss Jena在籍中のHarry Zöllner博士と助手Rudolf Solisch氏による連名出願になります。

この特許出願申請書を見た時の一つ目のポイントは、Zöllner氏の名前表記に「博士」号が付随している点です。Harry Zöllner氏の権威が既にCarl Zeiss Jena社内に於いて確立していたことを現す証拠です。

先ずは特許出願申請書なので、前出の「計算書」のレベルを超越している存在であることを

認識します。

この出願書の記述を読むと「この発明は、絞りユニットを挟んで配置する2つの分散メニスカス集合部材と (メニスカスの凹面は互いに向き合う)、その一方で集合部材のかなり前衛に配置する分散メニスカスは、後方主点が集合部材の最後端の近く、或いはその後にセットされる」との出だしで始まります。

↑さらに記述は「掲載図は最後のコンポーネントが単独の場合と2つのレンズで接着している場合を示している」としており、上に当方が特許出願申請書の掲載図を基にトレースした構成図を載せましたが、その中でここまでの記述内容から、光学系第1群前玉の 色付の凹メニスカスレンズが「後方主点を後玉の後ろ方向にセットする目的と役目」と述べていることから、この一文が意味するのは「当時の表現で言うなら逆望遠型光学系」を表しており、今現在の表現なら「レトロフォーカス型光学系」と言い換えられると考えます。

これはクィックリターンミラーを内蔵した一眼 (レフ) フィルムカメラ向けの広角レンズを、フランスの老舗光学メーカーP. ANGENIEUX PARIS (アンジェニュー) 社が1950年に世界で初めて広角レンズ「RETROFOCUS TYPE R1 35mm/f2.5」を発売したことに所以し、この時の製品の登録商標とした「RETROFOCUS (レトロフーキュス)」と言うフランス語が語源になっており「rétro (後退する)」と「focus (焦点)」が合体した造語であることが分かります。

その時の特許出願申請書から当方がトレースした構成図が上の掲示の中の右端になります。

この右端の光学系構成図の色付で述べるなら「焦点を後方にズラしている要素は 色付たる、

光学系第1群前玉と第2群の2つ」と指摘できます。すると見えてくるのは 色付した第3群

〜第5群後玉までがこの光学設計の「基本成分」を表していると受け取れます。

(何故なら、 色付要素は単に焦点を後方にズラしているだけの目的と役目だから)

逆に指摘するなら「焦点を後方にズラす目的と役目の為に、基本成分の前衛に配置した要素によって、むしろ収差レベルが上がる/悪くなる」結果、その直後に絞りユニットと共に配置された「基本成分」には、それら生じてしまった諸収差の補正まで含め求められる光学設計概念である点を、これらレトロフォーカス型光学系を読み解く際は、シッカリと認識するべきです。

つまり広角レンズの光学系を捉える際、必ずレトロフォーカス型要素の認知とそのデメリットを調べる癖が必要になってきます。

結果、上に挙げた構成図の右端を捉える時「基本成分に3群4枚テッサー型光学系を内包する5群6枚レトロフォーカス型光学系」との言い回しに至るワケです(汗)

このように見た時、初めて上に挙げた左端と中央の構成図の話に移ることができ、特許出願申請書に掲載されていた構成図は「4群5枚、或いは4群6枚の基本成分を内包した5群6枚、ないしは5群7枚レトロフォーカス型光学系」との認識になると言えるのです。

そしてまさにその根拠を前に翻訳した記述の中に確認できたワケで、辻褄が合っていることになります (当然の話しですが)。

これらの考察から上に掲示した色付けの左端と中央は「 色付要素だけが異なる光学設計」と認識でき、あくまでも基本成分は「 色付+ 色付」との捉え方に到達します。

従ってこの特許出願申請書で実施例を検証していた内容は「ユニライト型の後玉を単独使用してユニライト型に沿わせるのか、或いは2枚貼り合わせレンズ化するのか」との考察に至りますが、ところがリアルな現実は違っていて、以下の参照先しか残していないのです(汗)

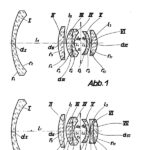

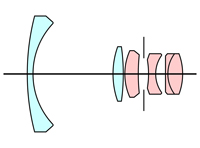

↑上の図は、先に掲載した特許出願申請書『DE953471 (1953-12-19)』が参照する既知の発明案件の申告内容ですが、1930年時点の戦前の英国にあったKAPELLA LTD社「Horace William Lee (ホレス・ウィリアム・リー)」氏発明のみであり(驚)、しかもこの参照先の発明案件はまるで異なる設計概念で出願されていた内容なのが調べると掴めます(汗)

↑上の図は、先に掲載した特許出願申請書『DE953471 (1953-12-19)』が参照する既知の発明案件の申告内容ですが、1930年時点の戦前の英国にあったKAPELLA LTD社「Horace William Lee (ホレス・ウィリアム・リー)」氏発明のみであり(驚)、しかもこの参照先の発明案件はまるで異なる設計概念で出願されていた内容なのが調べると掴めます(汗)

そこから薄く見えてくる話は「何かの理由で当時のCarl Zeiss Jenaが、英国のユニライト型光学系の発明案件に抵触したくなかった」との妄想が生まれてきます。それ故に基本成分が明示するカタチ的にはまるでユニライト型に近似していながら「Wray Optick Works (レイ光学研究所)」を既知の発明案件に含めていない点が「その時のCarl Zeiss Jenaの意志」であり、且つそれは決定的な今で言う処の「ビオメター/クセノター型光学系の発明案件を含まない」との意思表示でもあったと言えないでしょうか???

実際、前述のサイトの研究者もそのように捉えており、旧東西ドイツの思想的な、或いは体制的な軋轢から、Carl Zeiss Jena自身が中央政府からの圧力を受けていた背景があるとする考察を述べています(汗) それはリアルな現実に当時の旧東ドイツの経済状況は悪化の一途を辿っている最中であり、西側陣営への逃亡者が後を絶たない経済状況から、1960年から旧西ベルリンとの境界区域に煉瓦壁を敷設した「ベルリンの壁」と、グルッと旧西ベルリンを囲む鉄条網と監視棟の存在が歴史的事実として語っていると指摘できます(汗)

(何故なら、旧西ベルリンは旧東ドイツ国内の東方中部に位置していたから)

・・そうなのです。鉄条網や煉瓦壁で孤立化に仕向けられていたのは旧西ベルリンなのです。

結果的に前述の特許出願申請書内記述にすら、ユニライト型を匂わせるような一文は一つも記されず、戦後のCarl Zeiss Jenaに於いて、自社内初の具体的なクィックリターンミラーを内蔵した一眼 (レフ) フィルムカメラ向け広角レンズの発明案件であったにもかかわらず、意外にも目立とうとしていないのです(笑) 或いはむしろ英国内にて、東欧圏内企業との連携や提携に対しての制限が設けられる風潮が流行っていたのかも知れません (要は英国のWrayから何かしらの圧力がCarl Zeiss Jenaに向けられていたのかも知れません/当時は東西冷戦真っ只中であり、しかもそのピークに差し掛かろうとしているタイミングでもあります)。

・・まさに『zeissikonveb.de』の指摘は当時の背景まで汲み取った内容で素晴らしいです!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

前説明が長すぎましたが、ここでようやく今回扱うモデルに直接繋がる特許出願申請書の発明案件へと説明を進められます。

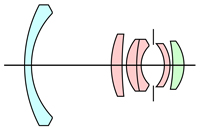

←『DE1063825B (1957-01-15)』ドイツ特許省宛て出願

←『DE1063825B (1957-01-15)』ドイツ特許省宛て出願

Carl Zeiss Jena在籍中のHarry Zöllner博士による単独出願です。

実はこのタイミングの時、助手だったRudolf Solisch氏は1954年〜1956年の間に旧西ドイツ側 ISCO OPTISCHE WERKE GMBH (後のISCO-GÖTTINGEN) 社に転籍しているものの、いったいどうやって転籍できたのかを調べられませんでした(汗)

そうなのです! このRudolf Solisch氏の転籍と言う与件が、後の時代の旧西ドイツ側 ISCO-GÖTTINGEN社や Schneider-Kreuznach (シュナイダー・クロイツナッハ) 社まで巻き込んだ、新たな光学設計へと大きく舵を切る機会になり、しかもそのまま特許出願申請書まで出されてしまったと言う、まさに旧東ドイツ側 Carl Zeiss Jena にとり本末転倒なサイクルへと繋がっていきます(汗)

ここでも19世紀終盤に彼の有名な物理学者で光学レンズ設計者の「Paul Rudolph (パウル・ルドルフ)」氏が辿った、当時の先代たるCarl Zeiss Jena経営陣との軋轢による悲惨だった晩年が思い起こされ、なにかこうCarl Zeiss Jenaの権威主義的な社内風土と言うか、企業体質を垣間見たような気持ちになり・・いつの時代も何処の国も、どんな企業でもそう言う「自由に研究できない不可抗力の世界/環境/風潮」が顕在するのは、否めない事実なのでしょうが、ならばいったいどうやって新たな発明をすれば良いのか「御上の欲するがままに、自己の研究心と情熱を偏重させ続けなければ生き残れないと言う、まるで地獄な空間に生きる研究者達とは、本当に屈強な精神を求められる人種」なのだと、畏敬の念しか残りません(涙)

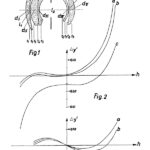

話を戻して、左に挙げた特許出願申請書内記述は「絞りの両側の2つの集束、且つ外側に凸メニスカスの間に配置された分散メニスカスを含む場合の、写真画像を撮影するための修正ガウス型写真用5枚構成レンズ設計に関するものである」と述べており、さらに続けて「本発明はこの種のレンズのコマ収差、特にメリディオナルコマ収差を大幅に改善することを目的としており、その為にレンズは以下の3つの条件を同時に満たすよう構成される」と開発目的を語っています(驚)

さらに (それら3つの細かい具体的条件を飛ばして) 読み進めると「本発明によるレンズタイプの実施例を示し、それぞれ14度の像角を持つ2つのメリディオナルコマ収差の3つの波長、赤、黄、青に対する曲線グラフを付随する」と説明しているものの、掲載しているグラフが子午線であるとのコトバから、光軸を含む垂直面でのコマ収差補正を表しているのではないかと当方的には受け取られ (つまりメリディオナルコマ収差のこと)(汗)、さらにその掲載グラフにおいて明確に「図2はこれまでに商業的に入手可能な高級レンズのメリディオナルコマ収差に対応し、一方で図3の曲線が本発明に従って構成された同様のレンズのメリディオナルコマ収差の状況を示す」と述べています。

つまりこの一文が述べているのは「自社の既知発売製品:Tessar 80/f2.8」と言う中判向け製品との比較の中で、自身が発明したこの光学設計が如何に優れているのかを説いているワケで、ここに来て旧東ドイツの体制やCarl Zeiss Jena社内の風潮も風土も払い除けて、ついに忍耐の緒が切れたが如く(汗)、ブチギレている様が見えてきそうです!(怖)

←なかなか紳士的な雰囲気を醸し出す表情の持ち主ですが、或る意味頑固一徹のような風情も漂わせ、このギョロッとした目で真顔になって目前まで顔を近づけられたら、ちょっと怖い・・カモカモ(怖)

←なかなか紳士的な雰囲気を醸し出す表情の持ち主ですが、或る意味頑固一徹のような風情も漂わせ、このギョロッとした目で真顔になって目前まで顔を近づけられたら、ちょっと怖い・・カモカモ(怖)

白人相手となればチカラでは敵わないし、当方喘息持ちだし・・(怖)

而してついにその既知の参照発明案件申告にすら「ついに出現した英国ユニライト型光学系」が、このタイミングで明記された流れにオドロキを隠せません!(驚) またパウルの時のように、悲惨な晩年を迎えてしまったらどうするつもりだったのでしょうか???(怖)

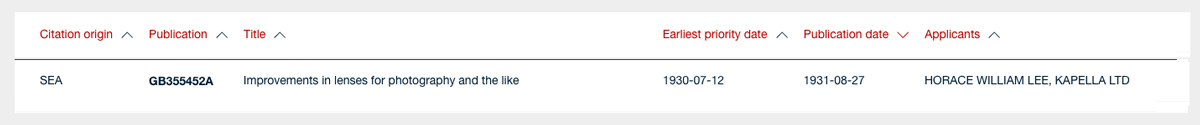

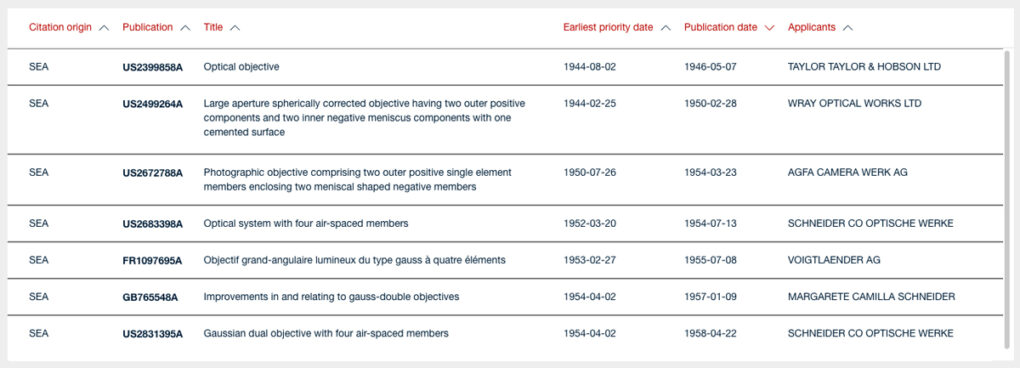

↑上の一覧は、前出特許出願申請書で示されていた既知の発明案件参照の申告です。この一覧の中の上から2つめに「WRAY OPTICAL WORKS LTD. (レイ光学研究所)」の名称が現れ、その参照先発明の内容を簡易的に述べた一文は「2つの外側正コンポーネントと2つの内側負コンポーネント、1つの接合面を持つメニスカスコンポーネントを備えた、大口径球面補正対物レンズ」としています。

↑上の一覧は、前出特許出願申請書で示されていた既知の発明案件参照の申告です。この一覧の中の上から2つめに「WRAY OPTICAL WORKS LTD. (レイ光学研究所)」の名称が現れ、その参照先発明の内容を簡易的に述べた一文は「2つの外側正コンポーネントと2つの内側負コンポーネント、1つの接合面を持つメニスカスコンポーネントを備えた、大口径球面補正対物レンズ」としています。

←『US2499264A (1944-02-25)』米国特許庁宛て出願

←『US2499264A (1944-02-25)』米国特許庁宛て出願

Wray Optical Works Ltd.在籍「Charles Gorrie Wynne (チャールズ・ゴーリエ・ウィン)」による発明

まず第一に「特許出願タイミングが戦時中の1944年であること」

から、さすがにいくら戦後にしても旧東ドイツで、はいそうですか、とこの発明案件を参照するには時間を要したことが窺えます(汗)

するとここから見えてくるのは「何かCarl Zeiss Jenaを突き動かす背景/与件が別にあったのではないのか???」との憶測すら湧いてきて、この1957年と言うタイミングに相当な謎を覚えるのは当方だけでしょうか(笑)

ちなみにこの発明案件は、Wray Optical Works社が唯一1951年に発売した一眼 (レフ) フィルムカメラ「WRAYFLEX (レイフレックス)」向けセットレンズたる標準レンズの製品化へと繋がっています。

ちなみにこの発明案件は、Wray Optical Works社が唯一1951年に発売した一眼 (レフ) フィルムカメラ「WRAYFLEX (レイフレックス)」向けセットレンズたる標準レンズの製品化へと繋がっています。

右写真は「24 x 36㎜」フレームに変更した「WRAYFLEX Ia型」モデルですが、1本のフィルムでの撮影枚数が40枚から36枚に

減じられています。但し本来発売時のオリジナルは「24 x 32㎜」フレームだった「WRAYFLEX I型」です。

まさにこの特許出願申請書内掲載構成図から製品化された、この一眼 (レフ) フィルムカメラ用セットレンズたる標準レンズ「“UNILITE” 50mm/f2 LONDON WRAY」であり、それは前述特許出願申請書掲載の「FIG.2」にまるで近似しています!(驚)

まさにこの特許出願申請書内掲載構成図から製品化された、この一眼 (レフ) フィルムカメラ用セットレンズたる標準レンズ「“UNILITE” 50mm/f2 LONDON WRAY」であり、それは前述特許出願申請書掲載の「FIG.2」にまるで近似しています!(驚)

(左写真がそのセットレンズたる標準レンズでネットからの引用です)

再びブチギレZöllner氏の発明案件の記述に舞い戻ると(汗)「これら2つの実施例はどちらも、

レンズの焦点距離100で、その開口比は1:2.8である。さらに像角は実施例1の場合の

レンズは55°であり、一方実施例2のレンズは46°である」と記述し、2つの実施例に基づき前述のように (グラフ説明のように) 直近で発売していた「Tessar 80mm/f2.8 (但し中判

向け製品)」よりも優れている結果を示しているものの、この発明案件で対象にしているレンズシステムは同様中判向けレンズであり、且つその視野角から実際に方程式に当てはめて中判の設定で計算してみると「55°の時:52㎜/f2.8」或いは「46°の時:64㎜/f2.8」

辺りの結果になってしまいます(汗)

もっと言うなら、試しに今回扱った『Biometar 120mm/f2.8 (zebra) (PENTACON SIX)』の焦点距離で視野角を計算してみましたが、その結果は「25°」ですから、確かに中望遠レンズとなれば納得できる数値結果です(汗)

しかし例えばマジッで当時の「PENTACON SIX」の取扱説明書の中でオプション交換レンズ群を探ると、その中に「Biometar銘」は2つしか載っておらず「80㎜/f2.8」と「120㎜/f2.8」だけです、

しかし例えばマジッで当時の「PENTACON SIX」の取扱説明書の中でオプション交換レンズ群を探ると、その中に「Biometar銘」は2つしか載っておらず「80㎜/f2.8」と「120㎜/f2.8」だけです、

右写真は以前同型モデルを扱った時に撮影した、当方が所有している「PRAKTISIX II 」への装着例です。

・・つまり視野角55°や46°といった製品が見つかりません(汗)

これらの考察から今現在もネット上で語られている「ビオメター型/クセノター型光学系」との意見には当方は賛同できず(汗)、あくまでも1944年に既に出願されていた英国はWray Optical Works Ltd.社の「4群5枚ユニライト型光学系」が始祖的ポジショニングではないかと受け取っていますし、それは例え開口比が異なっていても「光学系発明時の設計概念の記述は近似しており、且つその申告済参照先発明案件の中に、そもそもそのWrayが居るのだから」との事実は、おそらく覆せないのではないかとドシロウト感覚で妄想し続けている次第です。

逆に言うなら、もしもこの例を以て「それでも敢えて発売製品数が非常に多く、且つ大企業だった旧東ドイツのCarl Zeiss Jenaこそが代表的事例とするべき」と宣うなら、では弱小企業の発明案件はひたすらに埋もれていく運命しか残らないのかと、或る意味前述の権威主義的な思想に同類項的な考え方であり、当方的にはカチンッと来たりもしますね(笑)

なお当方は基本的に現在のドイツ語発音を参考にする為、ビオメタール/クセノタールのような、ロシア語キリル文字圏やポルトガル語圏の発音「R強調発音」を参照しません。

そして最後に、旧西ドイツは後のISCO-GÖTTINGEN社に上手いことに転籍できてしまった、Rudolf Solisch氏の存在は、はたしてその後にSchneider-Kreuznach社などから出願された同型の光学設計との繋がりについてどうだったのか、また新たなロマンの旅に馳せるが如く、フツフツと涌出る思いがあったりしますね (何故なら、ISCO-GÖTTINGENは、Schneider-Kreuznachの100%完全子会社だから/後に吸収合併)(笑)

次から次へと切りがありませんが、だからこそこの頃のオールドレンズには、とても深く濃い背景が憑き纒っていて本当に楽しいです!(笑)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

以上、とても長い解説になってしまいましたが (皆様、本当にいつもスミマセン!)、最終的に今のところ「英国の4群5枚ユニライト型光学系こそが、まるで始祖的な立ち位置に然として佇むままに」ともう一度認識を改めました。

![]()

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『Biometar 120mm/f2.8 (zebra) (PENTACON SIX)』のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『Biometar 120mm/f2.8 (zebra) (PENTACON SIX)』のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑上の写真は、当初バラし始めた時に撮影した前玉側方向から直視した時の撮影です。赤色矢印で指し示している箇所のように「フィルター枠の1箇所に致命的な打痕が残っている」のが確認できます。

↑上の写真は、当初バラし始めた時に撮影した前玉側方向から直視した時の撮影です。赤色矢印で指し示している箇所のように「フィルター枠の1箇所に致命的な打痕が残っている」のが確認できます。

ハッキリ言って、この事実を事前にご依頼の時に知らされていれば、もう少し概算見積に記載すべき内容が変わっていたと思うのです(汗)・・それほどこのモデルに関しては「このような

筐体外装に残る、明確な打痕の痕跡は致命的な結末にしか至らない」とハッキリここで皆様に申し上げておきます(汗)

つまり旧東ドイツのCarl Zeiss Jena製オールドレンズの中で、特にシルバー鏡胴モデル〜ゼブラ柄モデル〜Gutta Perchaモデルの頃の製品調達時には、徹底的に筐体外装をチェックすべき。

それはこの当時の旧東ドイツはCarl Zeiss Jenaの製品設計に対する、おそらくは経営陣の徹底的なコスト抑圧思想が大きく影響しているように思うのです(汗)

以下にご案内しますが、合理的、且つ効率的に研削する製産工程を推し進めている製品設計を重用していた背景は、このモデルのポジショニングからして「薄利多売」には成らず (むしろ当時は高額な部類の製品だった)、どう考えても当時の経営陣の思想そのモノでしかないとしか考えられません(汗)

そのような非常に金属面での耐性にムリを強いた製品設計を励行した結果「距離環の裏側がヘリコイドのメス側」との致命的な構造化を認めてしまいました(泣)

同様、以下の写真のとおり「直進キーまで一体研削で用意してしまうと言う、甚だ信じられない製品設計をも強行してしまっている」との2つの事実から、この当時の旧東ドイツはCarl Zeiss Jena製オールドレンズの入手に当たっては「距離環の打痕/変形=ヘリコイドオスメスのネジ山変形」或いは「フィルター枠の打痕/変形=直進キーの変形/傾斜/亀裂」という内部構造面から捉えた致命的な影響を来すことを、述べているのです(汗)

◉ 直進キー

距離環を回す「回転するチカラ」を鏡筒が前後動する「直進するチカラ」に変換する役目

◉ 直進キーガイド

直進キーが直進動でスライドして移動するガイド/溝であり鏡筒の繰り出し量をカバーする

従って、製産してから60年〜70年経過しているオールドレンズの個体などザラなので(笑)、非常に多くの人達が筐体外装の状況に対して無頓着なままに手に入れられますが、ここからの説明をシッカリご認識頂き、特にこれから入手予定の方は「可能な限り強烈な打痕が筐体外装に残っていない個体を手に入れるべき」との覚悟のもとに臨んで頂きたいです(汗)

とにかく上の写真の状況すら完全解体へとバラしていくには「先ずは一にも二にも三にもレンズ銘板を回して外す必要がある」ものの、変形が修復できない限り最後まで回しきりません (つまりレンズ銘板を外せない → 結果、一つもバラせない)。

・・バラせなければ何一つオーバーホール/修理を進められません(汗)

それ故、もちろん距離環を回して無限遠位置に固定させたまま、先ずはフィルター枠の打痕箇所の修復からスタートせざるを得ないのです(汗) 全てはそこからスタートです。

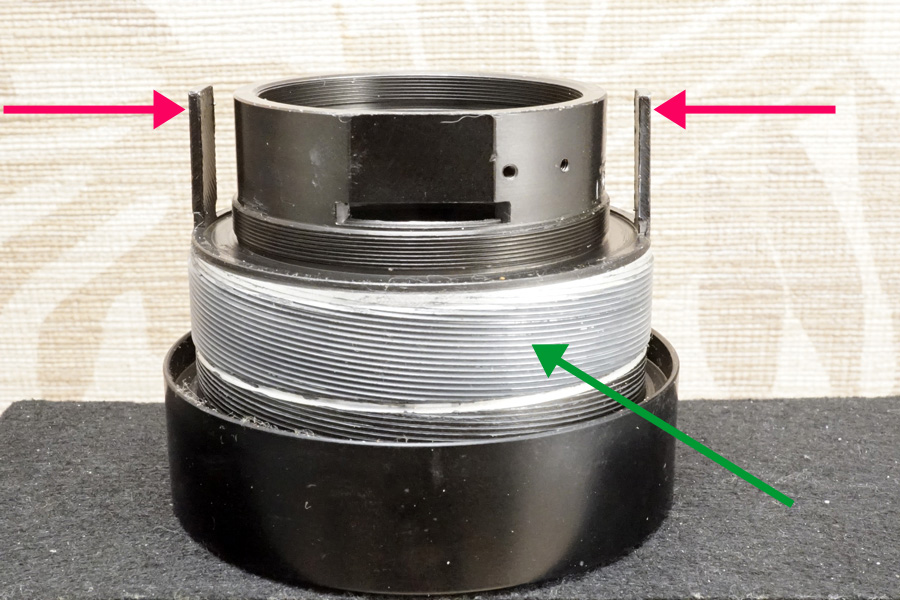

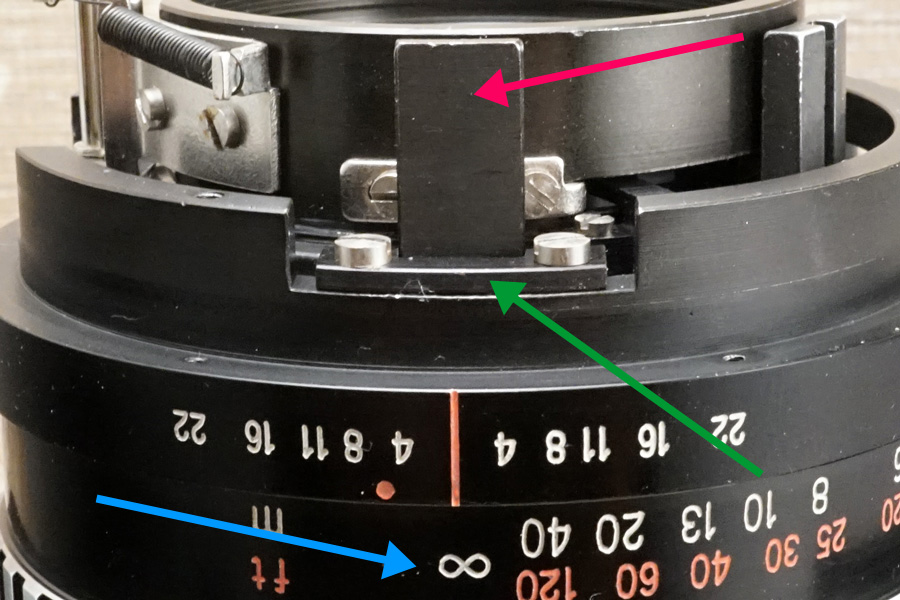

↑こちらの写真も当初バラし始めた時の途中経過を撮影した写真で・・鏡筒です。

↑こちらの写真も当初バラし始めた時の途中経過を撮影した写真で・・鏡筒です。

このモデルの鏡筒は「ヘリコイドオス側のネジ山をその外壁に備える」設計ですが、グリーン色の矢印で指し示している箇所のオス側ネジ山に残るのは「白色系グリース」であり、しかももう既に潤滑成分がほぼ残っておらず、まるでスカスカ状態に陥っています(泣)

実際今回の『オーバーホール/修理ご依頼受付』依頼内容の一つに「距離環を回した時スカスカ感が強くトルクムラも大きい」との瑕疵内容は、まさにその一つの要因として「白色系グリース」を塗布してしまった問題が影響しています。

また今回この個体を完全解体していくと「至る箇所に非常に繊細で細い動物毛がたくさん付着している」てんも、ちょっとキモかったりします(笑)

・・実は当方は大の猫嫌いなのです(笑)

猫を見ただけで、喉の奥がイガイガしてきて(笑)、なんだか喉の粘膜に猫の毛が張り付いているように錯覚してしまい、咳き込んでしまいます(笑)もしもこの上から仮に「潤滑油」を垂らされていれば、おそらくは数年内にヘリコイドの完全固着に至り、良くてもせいぜい「直進キーの破断」で、結果的にどちらにしても次に待っているのは『製品寿命』でしかありません(涙)

さらに上の写真で説明すると、赤色矢印で指し示している箇所には両サイドに「板状の直進キー」がそびえ立ちますが、本来この板状 (正確には極僅かに円弧を描いている状態の板状)「直進キー」は垂直状を維持していなければイケマセン。まさに赤色矢印で指し示す方向に向けて僅かに傾いているのを撮影しているのです (結果、直進キーの先端部分に行くほど傾きの傾斜角度が増している状況)。

しかし多くの個体でおよそ僅かに斜めっていることが多く、今回の個体は両サイド共に斜めっており、且つその傾き度合いが互いに左右で異なる状況から、ムリに距離環操作してきた状況の影響が現れていると指摘できます(涙)

それは確かに「距離環を回すのは回転運動であり、全周に渡り均質に回せる」ハズにしても、リアルな現実は「その円周の1箇所に絞り環から連結する金属棒が、鏡筒に向かって刺さっている」と言う、円周の円運動/回転運動に対する非常に大きな影響を与える要素として「絞り環の存在がある」ことを、とても多くの方が無視されます(涙)

だからこそ当方のこのブログでは執拗に何回も何回も完全解体して内部構造やその説明を述べて載せ続けています(汗)・・いったいどのような操作をすると良くないのか、拙いのか、今から知っても決して遅くはないと思うのです(汗)

従って距離環のトルクムラが激しい個体の操作時は「とにかくゆっくり距離環を回す」ことに注力し、或いはスカスカ感が酷い個体は「スカスカではない箇所とスカスカの箇所とで、できるだけ残っているグリースを伸ばすような回し方に心がける」と言う、それこそ残り僅かなグリースの破片すら見逃さないような話になってしまいます(笑)

もちろん回転時のトルク感が硬い、重いからと安易に「潤滑油」注入に走れば、多くの場合で過去メンテナンス時に「白色系グリース」が塗られている為、早ければ1年前後で、長くでも数年内に完全固着へと変質していきます(涙)

例えば1年前〜2年前辺りまではもう少しシッカリと回せていたハズなのに、最近は何だか抵抗感が増してきた・・などと言う症状の場合は、間違いなく「白色系グリース」が塗られていて、既に調達時点で相手方によって「潤滑油」が注入してあると受け取ったほうが無難です。

これがどの程度の脅威に至るのかと言えば、仮に「白色系グリース+潤滑油」の環境に遭遇している個体だった場合、解体していくとヘリコイドオス側のネジ山は「ヘリコイドを掴んだ指を離そうとしても、指の腹に張り付いてしまい全く落下してくれない」くらいの粘性を帯びてくるので、特にアルミ合金材削り出しのヘリコイドオスメスだった場合、間違いなくカジリ付に至ります・・その先に見えているのは『製品寿命』でしかありません(怖)

仮に「潤滑油」を注入しようとも、過去メンテナンス時に塗られていたグリースが「黄褐色系グリース」なら大事には至らないので、タイミングを見計らって整備に出せば再び数十年の時を活用できると思いますから、当方がこのブログでいつも執拗に何回も何回も述べているとおり「当時作られていたオールドレンズ達の多くは、黄褐色系グリースを塗る想定でしか、製品設計していない」との認識に立つべきと強く思いますね (つまり金属材の問題)(汗)

それは簡易的な実験として、アルミ合金の板の上で、綿棒を使い「白色系グリース」と「黄褐色系グリース」を別々に2箇所でグルグル回して塗ってみれば分かります。数十回グルグルやった後に洗浄して、そのアルミ合金板を見てみれば「白色系グリースを塗ってグルグルやった場所だけ擦れ痕が残っている」ワケで、一方の「黄褐色系グリースをグルグルしたところ」はキレイなままなのです(笑)

結果、上の写真のとおりヘリコイドオス側ネジ山は既に「白色系グリース」のせいでアルミ合金材が削れてしまい「濃いグレー状に変質」しているのが分かります (上の写真は、解説用の為に明るめの露出値で撮影している為、グレーの色合いが薄く写っています)。

従って、特に旧東ドイツはCarl Zeiss Jena製オールドレンズの入手にあたっては「できるだけ筐体外装の打痕が少ない個体を手に入れるべき」だと述べているのです。

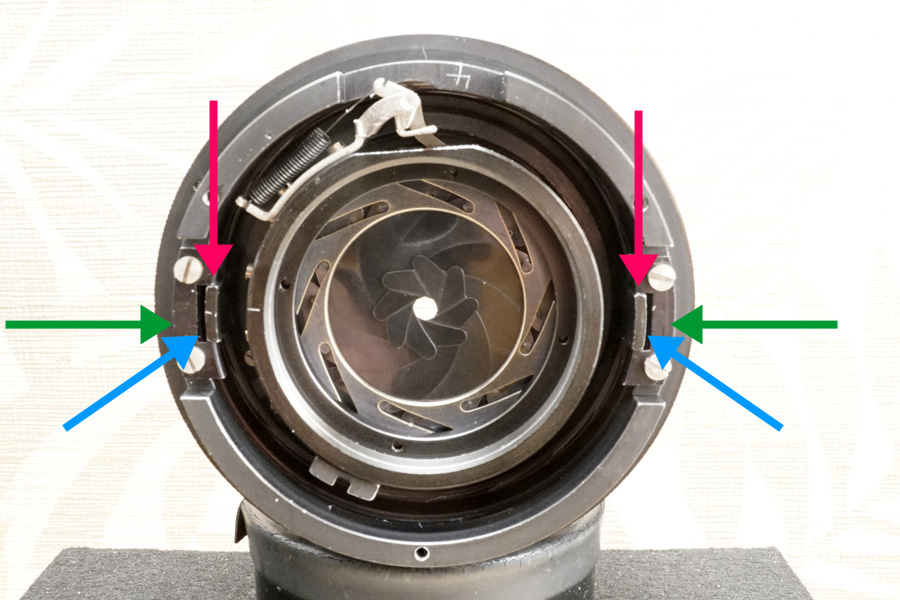

↑上の写真は完全解体が終わって全てのパーツを当方の手により『磨き研磨』した後、組み立てているオーバーホール工程の途中撮影です。

↑上の写真は完全解体が終わって全てのパーツを当方の手により『磨き研磨』した後、組み立てているオーバーホール工程の途中撮影です。

既に鏡筒 (ヘリコイドオス側) が入っており、絞りユニットや絞り羽根もご覧のように正常機能しているのが分かります。

ここから前述のように「板状直進キーが傾いてしまったらどうなるのか???」について説明していきます。

上の写真は鏡筒 (ヘリコイドオス側) を距離環にネジ込んでから「直進キーガイドを締め付け固定」した直後の撮影です。

「板状直進キー」を赤色矢印で指し示し、その「板状直進キー」をガシッと押さえ込んで位置を確定させる目的と役目の「直進キーガイド (コの字型の留め具)」をグリーン色の矢印で指し示しています (もちろん両サイドで締め付け固定する)。

するとこの時「板状直進キー」と「コの字型直進キーガイド」との間に隙間/空間/マチ幅が現れるのをブルー色の矢印で指し示しています(汗)

上の写真はほぼ中心に近い位置で撮影しているのですが、ご覧のとおり右側の隙間/空間/マチ幅が少なめの印象なのが分かると思います。

この写真が意味するのは「両サイドの板状直進キーの傾き具合が互いに違う」ことを意味しており、その結果が「激しいトルクムラとして現れていた要因の一つ (あくまでも一つでしかない)」と指摘できるのです(汗)

ならば「板状直進キーの傾き具合を曲げて垂直状に戻せばよいではないか!」と言われたことがありますが(笑)、そもそもアルミ合金材削り出しでこのように垂直状に削り出されている板状パーツを、強制的に曲げて戻すなど以ての外で「ゼッタイにヤッてはイケナイ禁じ手」と申し上げておきましょう(笑)

そもそも今回のモデルの場合、板状パーツと言っても厳密には「極僅かに弧を描いている状態の板状パーツ」なのが直進キーなので、それに強制的にムリなチカラを加えたら、その瞬間に亀裂が入ります (実際に亀裂が入らずとも相当弱くなる)(怖)・・それが金属材相手の話なので、マジッでいちいち考察が必要なのです(汗)

すると今回の個体に起きていた激しいトルクムラの改善手法はどうするのかと言えば、別の手法で「板状直進キーを触らずに」処置していくしか残されておらず、だから難しいと言っているのです。

なお当方は今現在巷で流行っている「ラッピング金属研磨」を多くの場合で行いません(笑) それは自分から進んで金属材の摩耗度合い (特にヘリコイドの条ネジ) を促してしまう (研磨するので) ことはしないほうが良い、との金属加工会社社長さんのアドバイスがあったからこその話で、まさに道理が通っている話なのでそれを10年以上も前から励行しています。「ラッピング金属研磨」を処置した後に何が必要なのかまでちゃんと考えるべきとの忠告を受けているものの、当方にはそのような環境が無いので、そもそも「ラッピング金属研磨」をヤリようがないだけです・・たったそれだけの話しです(笑)

そもそもCOSINAのCarl Zeiss銘やVOIGTLÄNDERブランドの高級レンズシリーズでその所為を職人技として行っているなどと、自身のホームページで告知している時点で、たかが知れています(笑) もしもどうしても知りたければネット上で「ラッピング金属研磨」を検索すればいくらでも出てくるので、次に何が必要なのか分かると思います(笑)

従ってバラす前の時点と組立工程の時のヘリコイドネジ込み位置が適合、或いは許容範疇に含まれるなら、当方は一切の「ラッピング金属研磨」を執りません。その位置で何十年間も擦り合い運動を行ってきた馴染んだ条ネジ山なので、その環境を自ら壊してしまうことはなるべくしたくありません(泣)

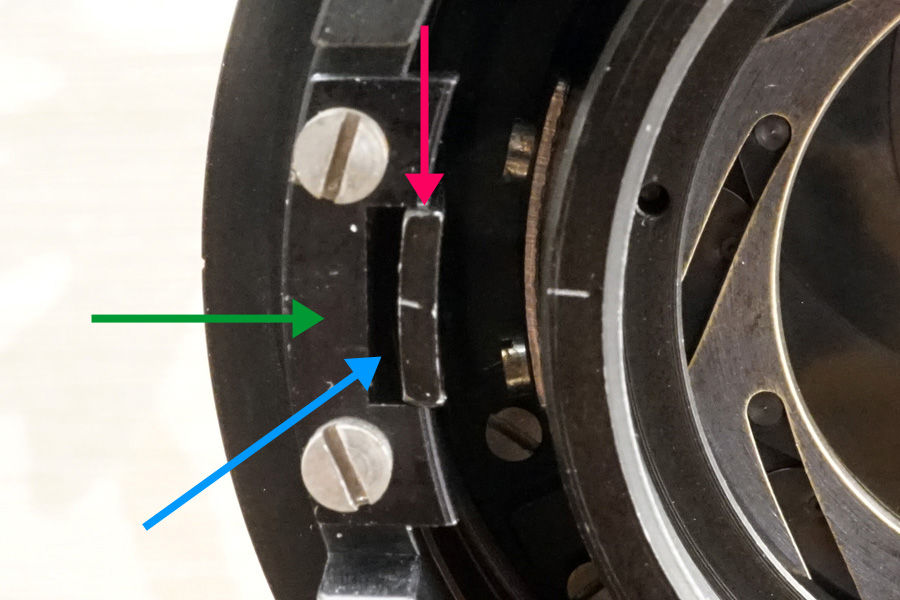

↑上の写真は前述のさらに拡大撮影の写真ですが、距離環を回して、最短撮影距離位置まで鏡筒を繰り出している時の状況です。赤色矢印の「板状直進キー」に、グリーン色の矢印の「コの字型直進キーガイド」そしてその時の「隙間/空間/マチ幅」がブルー色の矢印です。

↑上の写真は前述のさらに拡大撮影の写真ですが、距離環を回して、最短撮影距離位置まで鏡筒を繰り出している時の状況です。赤色矢印の「板状直進キー」に、グリーン色の矢印の「コの字型直進キーガイド」そしてその時の「隙間/空間/マチ幅」がブルー色の矢印です。

「板状直進キー」の厚みの凡そ8割方に匹敵するような「隙間/空間/マチ幅」が空いているのが分かります。

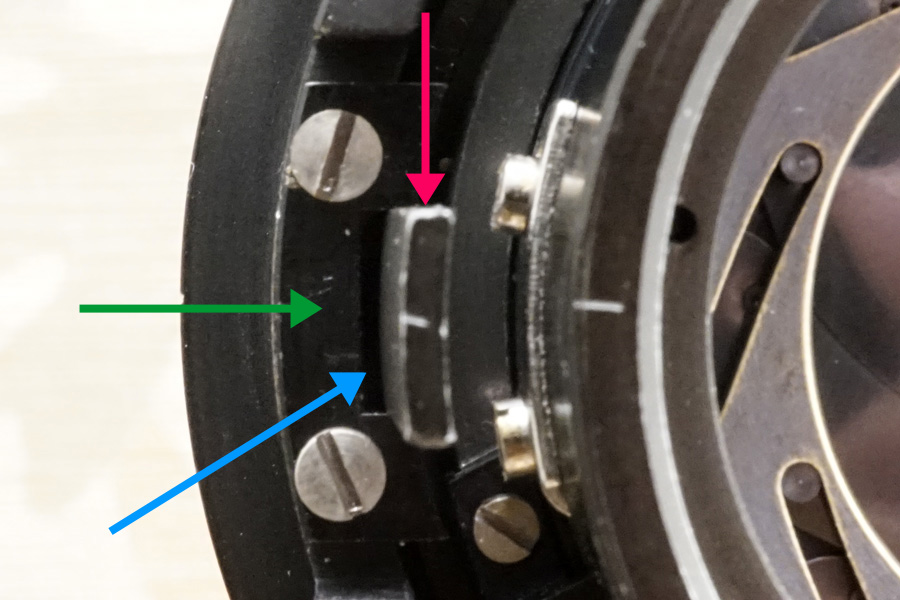

↑今度は距離環を回して無限遠位置まで鏡筒を戻した/収納した時の同じ部位を拡大撮影しました。如何でしょうか???(汗)・・ブルー色の矢印が指し示す「隙間/空間/マチ幅」が僅かに少なくなって/薄くなって戻したその一方で「板状直進キーの板面が映り込んできた」のを確認できます。

↑今度は距離環を回して無限遠位置まで鏡筒を戻した/収納した時の同じ部位を拡大撮影しました。如何でしょうか???(汗)・・ブルー色の矢印が指し示す「隙間/空間/マチ幅」が僅かに少なくなって/薄くなって戻したその一方で「板状直進キーの板面が映り込んできた」のを確認できます。

1つ前の写真では「板状直進キー」は縁の部分しか写っていなかったのに、このように写っている範囲が変化しているのが分かります・・つまり「傾いている」ワケです(汗)

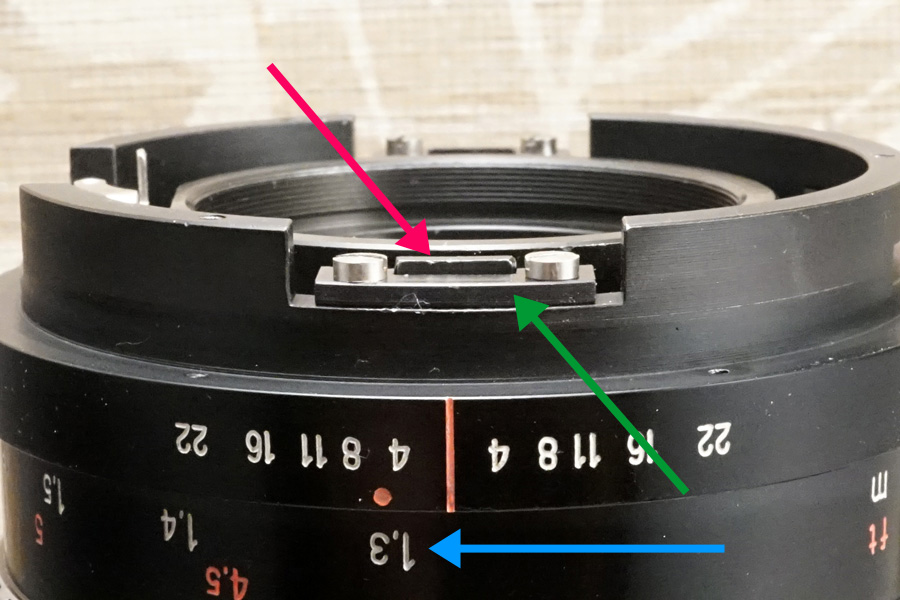

↑同じ部位の写真ですが、今度は真横から拡大撮影しています。最短撮影距離位置まで距離環を回しているので、ブルー色の矢印で指し示している箇所の刻印距離指標値は「1.3」になっています(汗)

↑同じ部位の写真ですが、今度は真横から拡大撮影しています。最短撮影距離位置まで距離環を回しているので、ブルー色の矢印で指し示している箇所の刻印距離指標値は「1.3」になっています(汗)

この時「板状直進キー」は最大限繰り出し動作をしている状況なので、僅かに頭のフチ部分の近辺が残っているだけです (赤色矢印)(汗) グリーン色の矢印で指し示している箇所のパーツは「コの字型の直進キーガイド」です。

つまり「コの字型直進キーガイド」によって両サイドをガシッと掴んで「板状直進キー」を保持しているワケで、ちょうど両手で「コの字型」に指を曲げて、両サイドの「板状直進キー」を摘んで、上下動させているようなイメージの中で「ヘリコイドオスメスが回転運動しながら鏡筒の繰り出し/収納動作をしている」状況なのがご理解頂けると思います。

従ってこのような製品設計の時「板状直進キーが垂直状を維持していない瑕疵要素」が、結果的にトルクムラや重いトルク感に直結していく結末に至ることが分かると思います(汗)

↑同様今度は距離環を回して無限遠位置まで戻しました (ブルー色の矢印)。「板状直進キー」がずずぅ~ッと伸び上がって、鏡筒が格納できたことが分かります(笑)

↑同様今度は距離環を回して無限遠位置まで戻しました (ブルー色の矢印)。「板状直進キー」がずずぅ~ッと伸び上がって、鏡筒が格納できたことが分かります(笑)

もちろんこの時にはまだ絞り環をセットする前だったので、これら距離環の回転運動やヘリコイド駆動時に「絞り環からのチカラ」は加わっておらず、その抵抗/負荷/摩擦などば除外したままでの話です(汗)

これからオーバーホール工程を進める中で、それら絞り環から伝わるチカラや、マウント面から飛び出る「絞り連動ピン」からのチカラなど「凡そ常に距離環の駆動時に影響を受けているそれら部位からのチカラの伝達を加味しながら、最終的なトルク制御に仕上げていく」次第です(笑)

・・当方の技術スキルはとても低いので、このように何一つ難しいことはできません(笑)

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。当方的には納得し得る状態で組み上がったので、これがこの個体でのベストとの認識です。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。当方的には納得し得る状態で組み上がったので、これがこの個体でのベストとの認識です。

《組み上がり後に残ってしまった瑕疵内容》

❶ オーバーインフ量が僅かに残る。

❷ 距離環を回すトルクは決して軽くなく、然し重くもないとの当方判定。

❸ トルクムラもほぼ解消に向かっているが擦れ感は残る。

❹ 光学系内に複数のキズや拭きキズ点キズが残っている。

・・以上です。

❶は当初バラす前の実写確認時に「ほぼピタリ位置の無限遠位置だった」ものの、実際に完全解体してみると「特に光学系後群側の第3群の格納状態が緩んでいた (締付環は指で回せた/おそらく硬締めされていない)」結果、過去メンテナンス時の着色されていた「反射防止黒色塗料」なども完全除去した後に、当方の手により必要最低限にて再着色して組み込んだところ「無限遠位置は極々僅かにオーバーインフ状態に変化した」点を以て、瑕疵内容と告知しました(汗)

・・もちろんその分ピント面の解像感は鋭さを増しています。

具体的には無限遠位置の「∞」刻印の中心交わる箇所に対して、僅か「左側の丸のほうに寄った程度のオーバーインフ量でしかない」ので、当方の認識としては非常にオーバーインフ量が少ない状況と見ていますが、そうは言ってもカツンッと音が聞こえて突き当て停止している箇所で無限遠合焦している話とは違います(汗)・・申し訳ございません。

しかしその結果、却って当初バラす前の実写時点で「もしかしたらほんの微かにアンダーインフだったかも知れない」との印象にも繋がりかねないほどに、ピント面のピーク/山をしっかり確認できるように変わったので、むしろ「ピーク/山の前後動が叶う状況」を以て当方的には

ヨシと捉えました(汗)

当方的に納得できているとの前述の表現は、こういう要素が含まれています。また結果的に当初バラす前時点のカメラ側ピーキング反応に比較すると、組み上げ後のほうが解像度が僅かに上がっていように印象を受けますが、最終的なご判定はもちろんご依頼者様です(怖)

また❷はもちろん「白色系グリース」を塗布すれば非常軽い操作性に仕上がりますが (当方にも白色系グリースがあります)(笑)、敢えて必要と考えられるトルクを与えて組み上げている為、結果的に人よっては「重め」と感じられるでしょうし、当方的には「普通」程度の印象です。

さらにこの時、❸のトルクムラについてはほぼ解消に向かっており、一部箇所に擦れ感が強く残っているネジ山箇所がある為、そこを通過する際に極々僅かに抵抗/負荷/摩擦を掴んでいる指の腹が感じ取る程度で、リアルな現実にトルクムラが起きているとの判定ではありません(汗)

・・しかしこれも最終判定はご依頼者様です(怖)

❹は、過去メンテナンス時につけられてしまったのか分かりませんが、キズや拭きキズに点キズなどが意外に多く残っており、視認できます。これらは物理的に光学ガラス面を削ってしまった瑕疵内容なので、光学清掃で消える話ではありません(汗)・・申し訳ございません。

オーバーホール/修理ご依頼者様皆様に告知しているとおり、もしもお届けしたオールドレンズの仕上がり状況にご満足頂けない場合は、そのご納得頂けない要素に対して「ご納得頂ける分の金額をご請求金額より減額」下さいませ。

減額頂ける最大値/MAX額は「ご請求金額まで (つまり無償扱い)」とし、大変申し訳御座いませんが当方による弁償などは対応できません・・申し訳御座いません。

↑当初から在るキズそのまま残りますが、光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑当初から在るキズそのまま残りますが、光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。マウント面の先から飛び出ている「絞り連動ピン」も過去扱いの個体の時と同じように「完全解体してから引張式スプリング含め全ての適合/正常をくまなく確認しくみ上げた」ので、このままPENTACON SIXカメラに装着しても問題なくご使用頂けます (但し当方ではフィルムカメラでの装着確認はしていません)。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。マウント面の先から飛び出ている「絞り連動ピン」も過去扱いの個体の時と同じように「完全解体してから引張式スプリング含め全ての適合/正常をくまなく確認しくみ上げた」ので、このままPENTACON SIXカメラに装着しても問題なくご使用頂けます (但し当方ではフィルムカメラでの装着確認はしていません)。

フィルムカメラに装着せずとも、この「絞り連動ピン」が押し込まれた時の内部のチカラ伝達時の強さ、或いは伝達経路の平滑性まで含め逐一チェック済みだから、そのように申し上げられます(笑) なお当初バラす前時点で残っていた、極僅かにマウント部のガタつきも消えています (当たり前ですが)。

↑8枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正八角形を維持」しながら閉じていきます。

↑8枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正八角形を維持」しながら閉じていきます。

当初バラす前時点の確認時に「完全開放時に絞り羽根の縁が微かに視認できていた」ので、ちゃんと完全開放するよう微調整しています (おそらく0.1〜0.2㎜程度の話なので、どうでも良いレベルの話かも知れませんが、当方は気になったので)(汗)

もちろん簡易検査具で調べたところ、ちゃんと絞り環刻印絞り値の範疇で各絞り値が入射光制御できています (つまりボケ幅の確認/あくまでも当方の目による目視レベルです)。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う普通程度のトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う普通程度のトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

赤色矢印で指し示している箇所が当初バラす前時点で本格的に凹んでいたフィルター枠の打痕箇所です。もちろん既に当方の手により打痕の修復が終わっていますが、当方には「真円度を検査する電子機械設備が無い」為、あくまでも ⌀ 67㎜径のフィルターを装着しながら、凹みや飛び出しなどの僅かな変形を確認しながら修復していっただけの話です(汗)

但しフィルター装着時は既にフィルター枠のネジ山が変形している箇所がある為、フィルターのネジ山がシッカリと噛み合ったのを確認してからまわして装着して下さいませ。着脱自体は問題なく行えるよう修復完了しています。

実は上の写真で赤色矢印の位置をご覧頂ければ一目瞭然ですが、オーバーホール工程の冒頭で述べた「板状直進キー」に対して直角に近い位置にあたり、ほぼ絞り環との連携箇所 (1本金属棒が刺さっている場所) に対しても近い位置の為、距離環操作がスカスカ感を伴う中で絞り環操作が行われてきた影響として、結果的にトルクムラの要因に大きく結びついた因果だったと理解できます(泣)

はたして最短撮影距離方向に距離環を回していた時に打痕したのかまでは分かりませんが、いずれにしてもその影響も受けて「板状直進キーの傾き度合いに両サイドで相違が現れた」のは事実であり、それ故に完全に瑕疵内容が消え去っている仕上がり状況ではないのです (何故なら、板状直進キーは垂直状に戻せていないから/修復の為に触っていないから)・・申し訳ございません。

↑PENTACON SIXマウント規格向けの後キャップを今回初めて目にして触ることができ、ありがとう御座います (初めてでした)!(笑)

↑PENTACON SIXマウント規格向けの後キャップを今回初めて目にして触ることができ、ありがとう御座います (初めてでした)!(笑)

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:120㎜、開放F値:f2.8、被写体までの距離:198m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:99m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、100m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の200m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに無限遠と呼べる距離は「焦点距離 x 2000」なので「240m」になりますから、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

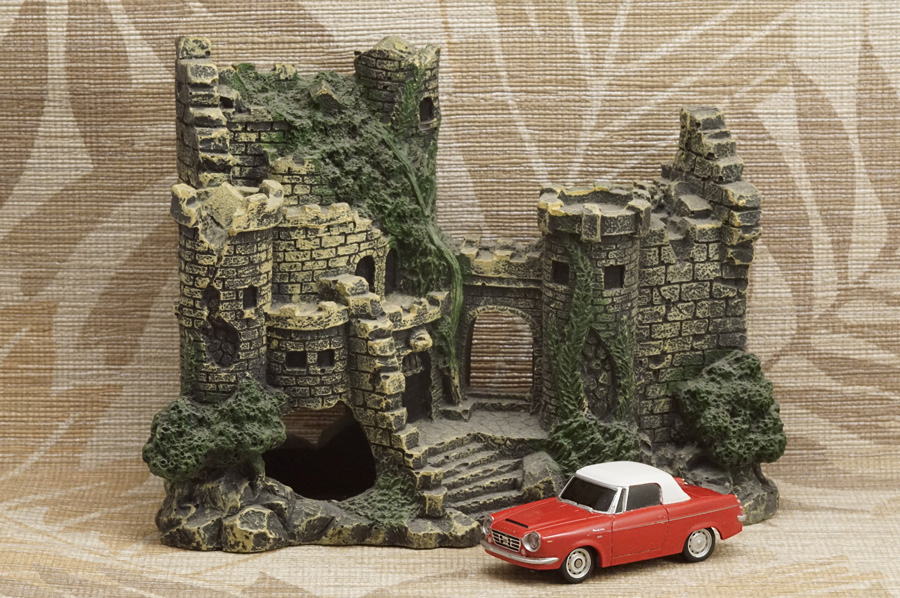

以下の組み上がり後の実写を見ると分かりますが、とてつもなく素晴らしい (自然に映る/ス~ッと入ってくる) 美しい鋭さ感を持つ可憐な描写性なのがステキです!(涙)

・・何度見ても惚れ込みますね!(涙)

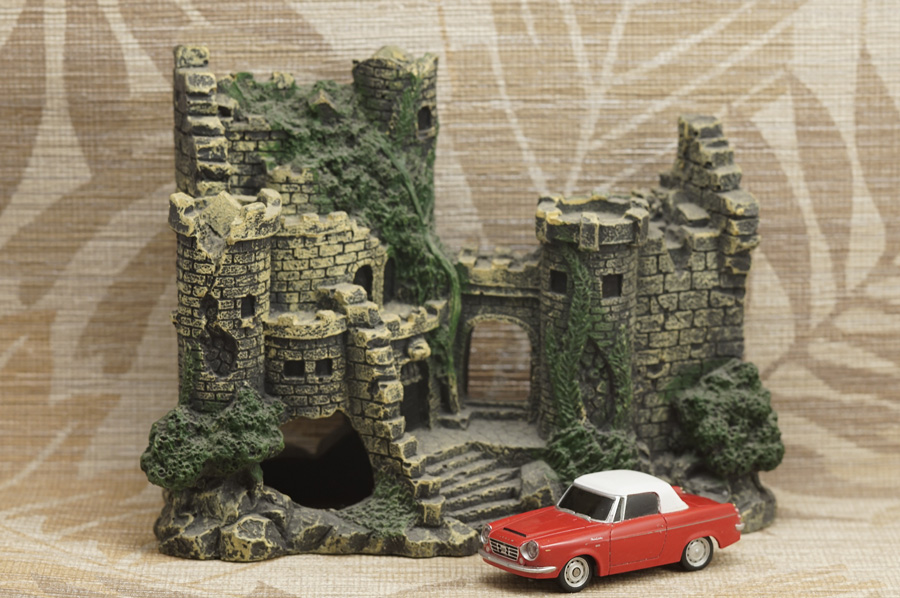

↑当レンズによる最短撮影距離1.3m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1.3m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

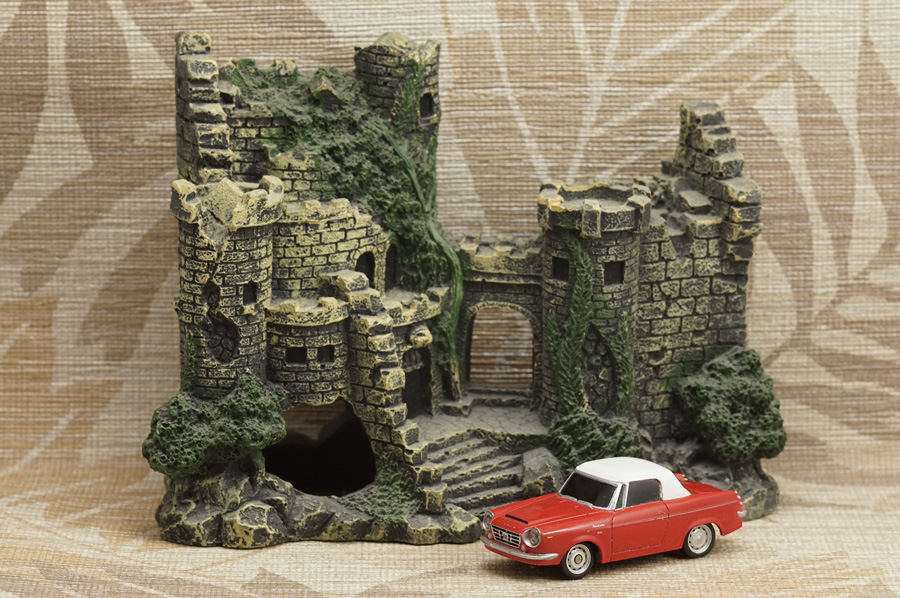

↑最小絞り値「f22」での撮影です。もう殆ど絞り羽根が閉じきっている状況ですが、未だ「回折現象」の影響すら窺えません!(驚)・・どんだけ素晴らしい描写性能なのか、分かるでしょうか、皆様!(涙)

↑最小絞り値「f22」での撮影です。もう殆ど絞り羽根が閉じきっている状況ですが、未だ「回折現象」の影響すら窺えません!(驚)・・どんだけ素晴らしい描写性能なのか、分かるでしょうか、皆様!(涙)

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。