♦ CORFIELD (コーフィールド) LUMAX 50mm/f1.9 (zebra)《ENNA製》(L39)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホールが終わってヤフオク!出品するモデルは、英国は

今回完璧なオーバーホールが終わってヤフオク!出品するモデルは、英国は

CORFIELD製標準レンズ・・・・、

『LUMAX 50mm/f1.9 (zebra)《ENNA製》(L39)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

ご落札頂きました! ありがとう御座います!

ビオメターやクセノターに実装されている光学設計と同じユニライト型光学系のキャパの広さを是非ご堪能下さいませ。

特に独特な収差ボケには病みつきになります(笑)

また白黒写真での階調の滑らかさも特筆モノです。是非ご活用下さいませ。

今回完璧なオーバーホールが終わってヤフオク! 出品するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、当時のCORFIELD製標準レンズ「50㎜/f1.9」だけに限定すると僅か6本目にあたり、昨年の11月扱い以来です。

先ず冒頭で申し上げますが、このモデルで「光学系が素晴らしい状態を維持した個体」で続けて2本を1年以内に入手できたというのは、今までの14年間で一度もありませんでした(驚)

・・今までの14年間を調べると、このモデルの年間出現率は「2〜3本/年」であるもののその中で自信を持って光学系に視認できるクモリやコーティング剥がれが生じていないと明確に指摘できる個体の出現は「0〜1本/年」レベルです(汗)

実は数ヶ月前にオーバーホール済でヤフオク出品した個体も、まるで同じレベルで素晴らしい光学系の状態を維持していた個体であり、正直に言って連続的にこのように調達できると全く想定しておらず、どんだけラッキ〜なのかと感慨深いところです(祝)

・・そして何よりも当方はこのモデルが大好きです!(笑)

その理由は、標準レンズ域のモデルの中にあって大変珍しい「4群5枚ユニライト型光学系」を実装しているからであり、巷ではこの光学系を指して「Biometar / Xenotar (ビオメター/クセノター) 型光学系」と呼ばれますが、当方はその発明時期を基に「ユニライト型光学系」と呼称しています(汗)

さらに指摘するなら、それら巷で呼ばれている「ビオメター/クセノター」とのモデル銘でこの光学設計を実装しているオールドレンズは「焦点距離:80㎜」であり中望遠レンズです(汗)

だからこそ、標準レンズ域のモデルとして光学系を設計してきたことや「当然ながらこの光学設計が吐き出す、非常に繊細感が残る中にも明確な解像度とコントラスト表現に幅を持つバランス性」に惚れているからであり(涙)、しかも英国の光学製品メーカーたる「CORFIELD (コーフィールド) 社」ながら、旧西ドイツの光学メーカー「ENNA WERK (エナ) 社」での委託製産品である点も手伝い「僅かにブル~成分にシフトしたスッキリ感漂う写りに、ひたすら釘付けになる」から堪らないのです!(涙)

・・このような描写性の要素はカラー写真のみならず、白黒でもオモシロイ!(嬉)

そしてその佇まいが、また大好きなゼブラ柄で「如何にも英国人好みなそのデザイン性に惹かれる」ことも、眺めるだけでウットリしてしまうほど大好きです(笑)

しかも「L39マウント規格」ながら「距離計連動ヘリコイド」の機構を装備しなかった潔さがまたステキで(笑)、おかげでこのモデルは「距離環がほぼ350度の範囲で回る」結果、最短撮影距離:41cmと寄れるものの、何と「ほぼインナーフォーカスに近い鏡筒の直進動」のおかげで、被写体とフィルター枠端との距離は「実測値:約35cm」と、ちょっとしたマクロレンズ並みに近接撮影が許されるのが使い勝手の良さを生みます!(涙)

まだ他にも気に入っている要素がありますが、如何せん今までに扱ってきた個体も含め「まともにちゃんと適切に整備されていた個体が1つも無い」ことに苛立ちを覚え、そもそも光学系内光学硝子レンズの特に蒸着コーティング層の耐用年数がそろそろ限界に来ていると捉えているため、このモデルで素晴らしい状態を維持した個体の入手は「年々相当難しくなってきている」ことに、当方自身は危機感を覚えています(涙)

決して有名モデルではありません、銘玉と評価されるモデルでもありません。しかしその実装光学系から吐き出す描写性の特徴は、既に皆様が大好きな「ビオメター/クセノター」モデルのほうで検証済みであり、特に中判フォーマットのイメージサークルにも耐え得る光学設計となれば、その光学設計が如何に優秀なのかは自明の理ではないでしょぅか。

なお、光学設計者からみた時の光学系に即して言うなら「ユニライト型」との呼称はありません。単にガウス型と表記すると当方のような光学知識皆無な人間にはなかなかそのイメージが掴めない/難しいので、一番最初にその光学系を実装したモデル銘で付して呼び続けているだけの話ですから、この点を揚げ足とって誹謗中傷してくるのはおやめ下さいませ・・その意味で言うなら、前述の「ビオメター型/クセノター型」との呼称もまるで同じとの立場です(汗)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

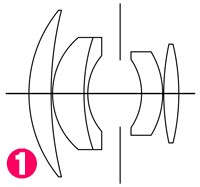

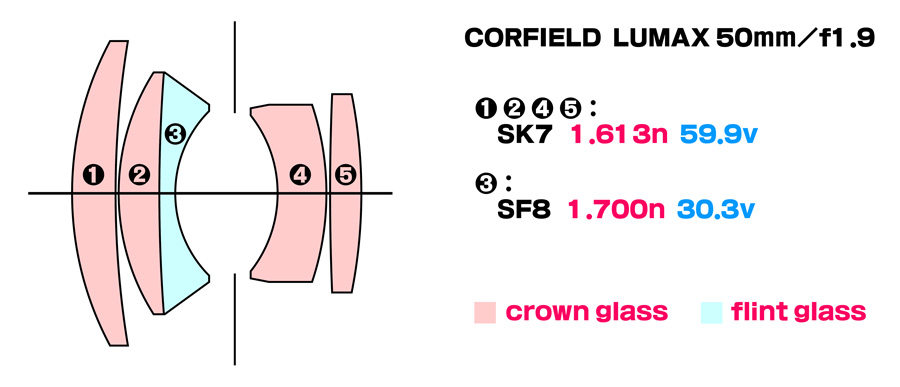

↑上の光学系構成図は、今回扱うモデルに実装している光学系に関する参照構成図を並べています。

←左写真は以前扱った時の掲載写真から転用しています。光学系後群格納筒の縁には、ご覧のような刻印が製産時点に施されて造られていました。製産国が旧西ドイツで行われたことを示す「lens made in W.Germany」刻印の他「PAT. 575076 LIC’D BY WRAY」があり、この製品の特許公告開示番号「patent number:GB575076」であることを告知しているのが分かります。

←左写真は以前扱った時の掲載写真から転用しています。光学系後群格納筒の縁には、ご覧のような刻印が製産時点に施されて造られていました。製産国が旧西ドイツで行われたことを示す「lens made in W.Germany」刻印の他「PAT. 575076 LIC’D BY WRAY」があり、この製品の特許公告開示番号「patent number:GB575076」であることを告知しているのが分かります。

「LIC’D BY」は「LICENSED BY」なので、英国のWray Optical Worksによって発明された光学設計だったことを告知しています。

これは当時の国際貿易管理法に則り「国外輸出時の製造国表記が義務付けられていた」が為で製造国表記が個別の製品に施されないままに、完成品としての工業製品輸出が実現できなかったことを意味しています。

例えば当時の旧東ドイツのCarl Zeiss Jena DDR製オールドレンズが「D.D.R.」或いは「Germany」刻印無しに国外輸出できなかったことを意味するので、鏡胴の何処かにこれら刻印の一つが存在しない個体は「旧東ドイツ国内、及び東欧国圏内流通品」だったとの指摘が適います。

逆に言うなら、工業製品として商標登記する製品の一部の部品を輸出する際は「指向先国名と荷受け企業名」の申告が義務付けられており、その台帳検索を以て国外輸出時の裁判事例などに使われていました(汗)

この「D.D.R.」は「Deutsche Demokratische Republik (ドイツ民主共和国)」の頭文字をとった略語であり旧東ドイツを意味します。当時国際法上はそれら旧東ドイツと旧西ドイツがそれぞれ「独立国家」として認証されておらず「ベルリンの壁崩壊事件」が勃発した1889年11月までは「国家の体裁を成す分割統治国」のままだったことを表し、翌年の1990年に東西ドイツ再統一を宣言して初めて「ドイツ」として「戦前ドイツを継承する独立国家」との認証に至ったことを確実に認知するべきです(汗)

その意味では、同じ敗戦国でも、その後の旧東西ドイツと日本の「国としての立場の違い」は明白であり、連合国が独立国家として認めず「占領統治を継続していた」状況のドイツと、その一方で独立国家として戦後も認められ続けた日本とでは、まるで扱いが異なることをちゃんと認知するべきなのです(汗)

つまりこの国際法上の認知に着目するなら「鏡胴に国籍を示す刻印が存在しない個体は全て旧東ドイツ内、及び当時の東欧国圏内の流通品」と断定を下せます。すると現状の流通状況を鑑みた時「圧倒的に国籍刻印が無い個体のほうが多く流通している」とした時、欧米向け輸出品ではなかった個体が流通していると指摘できます(汗)

これは当方が長年専門の研究者論文を読み漁った限りでは、あくまでも東欧国圏に輸出していたものの、それは「闇取引の一貫」として途中で欧米圏に流出していった個体だったとも指摘でき(汗)、要はそれほど旧東ドイツの経済状況が悪化していたことを示す一つの左証事実とも言えそうです(汗)・・その特徴的な事例を挙げるなら、旧東ベルリンの機関車操車場で貨車から荷物が載せ替えられた「闇取引」も、当時は横行していたらしいです(笑)

話を戻して、これらのことから今回扱うモデルが英国の「CORFIELD社製品」であるものの、旧西ドイツの製品だったことを如実に示していると指摘できます (旧西ドイツからの輸出扱いだったことが分かるとの意味)・・この件の考察に際し、当方自身の経験値から指摘するなら、今回のモデルの内部構造で「特に懸垂式ヘリコイド駆動方式」が、まさにこの当時の「ENNA WERK (エナ工業)」の数多くの製品設計に共通する設計概念とも指摘でき、当方自身も巷で述べられている「旧西ドイツのENNA製」との憶測を強く支持するものです(汗)

但し、ドイツは戦前から既に「工業協同概念」が強く、互いに融通し合う製産体制に抵抗感が少なかったとも指摘でき、それを当てはめて考えるなら「当時のSchneider-Kreuznach (シュナイダー・クロイツナッハ) もISCO-GÖTTINGEN (イスコ・ゲッチンゲン) も、さらにA.Schacht Ulm (シャハト・ウルム) やENNA WERKさえも一部で協同していた」との妄想も、あながち妄想の域に留まらず真実だったかも知れません。それは「特に懸垂式ヘリコイド駆動方式」をこれらの光学メーカーが挙って採用している点に於いて、それぞれの企業の工場機械設備や人材としての設計者の違いを鑑みれば、まるで同じ発明に到達する道理が無く、製品設計に際し互いに協同していたことの一つの表れではないかとの考察に至ります (但し一部構成パーツに限定した共通仕様化は、Schneider-KreuznachとISCO-GÖTTINGENの関係のみに認められる事柄です/ISCO-GÖTTINGENがSchneider-Kreuznachの完全子会社だから)(汗)

その「懸垂式ヘリコイド駆動方式」との設計概念が近似しているものの、そこから先の、例えば「絞り羽根開閉制御の概念」やマウント規格との連携性などは、各光学メーカー別にバラバラになっていきます(汗)・・ここに当方が判定材料として据えた「ENNA WERK製」の根拠が隠れており、懸垂状に設計した鏡筒との絞り羽根制御に係る駆動概念は「まさにENNA独自の設計」との受け取りが、当方経験値からの結論です(汗)

さらに今回の光学系の解説として非常に有力な『証拠』がまさにこのパテント番号の刻印ですが、一般的にこの当時にパテント公告番号を製品に刻印して告知するのは非常に珍しいです。これは実際に英国のCORFILED社が「Wray Optical Works」により特許侵害訴訟を起こされ裁判が結審し判決が出たのか和解なのかは分かりませんが、最終的に製品1個体につき数シリングの特許料支払いと共に、刻印して出荷していたことが研究者の論文から示されています。

(→参照元:A Ray of Light on Wray:The Wray Optical Company)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ようやく本題に入れます (だから、いつも話が長いんだってッ!)(汗)

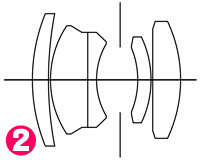

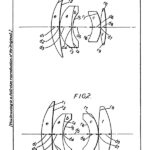

←左の特許出願申請書掲載図面が前述の「patent number:GB575076」であり、上に並べた光学系構成図の❶のトレース図にあたります (トレースは当方自身が特許出願申請書の掲載図面から行いました)。

←左の特許出願申請書掲載図面が前述の「patent number:GB575076」であり、上に並べた光学系構成図の❶のトレース図にあたります (トレースは当方自身が特許出願申請書の掲載図面から行いました)。

◉『GB575076A (1944-02-25)』英国内務省宛て出願

ちなみにこの特許出願申請書のページに「POOR QUALITY」とスタンプしているのは、発明案件の内容についてスタンプしているのではなく「特許出願申請書をスキャンニングする際に原版の品質が低い」ことを指してスタンプしているので、お間違いなきよう(笑)

すると2つの光学系構成図が実施例として示されているのが分かります。今回扱うモデルに実装している光学系の発明概念が、この掲載図面の「FIG.1」にあたり、もう一つの「FIG.2」は別の製産モデルの光学系であることが分かります(汗)

↑

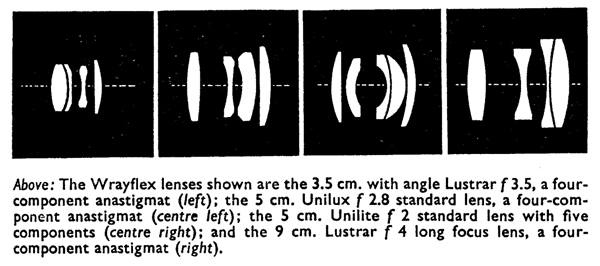

↑ それが上の図で、Wray Optical Works社が唯一1951年に発売した一眼 (レフ) フィルムカメラ「WRAYFLEX (レイフレックス)」用に揃えられたオプション交換レンズ群の光学系構成図であり、当時の取扱説明書からの抜粋です (入射光の向きが一般的な方向とは逆で、右から入射している構成図です)。

それが上の図で、Wray Optical Works社が唯一1951年に発売した一眼 (レフ) フィルムカメラ「WRAYFLEX (レイフレックス)」用に揃えられたオプション交換レンズ群の光学系構成図であり、当時の取扱説明書からの抜粋です (入射光の向きが一般的な方向とは逆で、右から入射している構成図です)。

右写真は「24 x 36㎜」フレームに変更した「WRAYFLEX Ia型」モデルですが、1本のフィルムでの撮影枚数が40枚から36枚に減じられています。但し、本来発売時点のオリジナルは「24 x 32㎜」フレームだった「WRAYFLEX I型」になります。

何だかこの一眼 (レフ) フィルムカメラの佇まいを眺めていて「フッと気づきませんか」(汗)

・・そうです! 当時のOLYMPUS製フィルムカメラ「OLYMPUS-PENシリーズ」を彷彿するように思うのですが、如何でしょうか???(笑)

まさにこの並んでいる構成図の左から3つ目こそが、この一眼 (レフ) フィルムカメラ用セットレンズ「“UNILITE” 50mm/f2 LONDON WRAY」を指しており、それは前述特許出願申請書掲載の「FIG.2」にまるで近似しています!(驚)

まさにこの並んでいる構成図の左から3つ目こそが、この一眼 (レフ) フィルムカメラ用セットレンズ「“UNILITE” 50mm/f2 LONDON WRAY」を指しており、それは前述特許出願申請書掲載の「FIG.2」にまるで近似しています!(驚)

(左写真がそのセットレンズたる標準レンズでネットからの引用です)

従ってそもそも特許出願申請書の申請が戦時中の1944年なので、戦後に量産化して製品出荷が体現できていたことが分かりますが、肝心なCORFIELD社が1954年に発売した「Periflexシリーズ」に揃えられていたオプション交換レンズ群は「CORFIELD社内製」なのを確認しています (以前扱った ENGLAND LUMAX 45mm/f1.9 (silver)《中期型》(L39) などの内部構造とその設計概念がまるで別モノなのを検証済)。

それはそもそもヘリコイドの駆動原理たる「鋼線を螺旋状にハメ込んでヘリコイドオスメスを回転駆動させる設計概念」が、まるで当時の光学メーカーとは異質で別モノなので (一般的な螺旋状の条ネジ山ではない)、当然ながら塗布するヘリコイドグリースの性質に非常に強く依拠します(汗)

そこに着目すると「CORFILED社が後に旧西ドイツのENNA WERK社に委託製産を依頼した背景が透けて見えてくる」ワケで(汗)、自社工場での製造はもとよりヘリコイド駆動に対する設計概念の構築にすら苦慮していたことが窺えます(涙)・・要はカメラメーカーであり、光学メーカーではなかったことの左証ではないかとさえ印象を覚えます(汗)

当方としては、このような内容が「ENNA WERKへの委託製産」との受け取りになります。ここまでの解説で「どうしてパテント公告開示番号を刻印していたのか」の根拠に到達でき、且つその実装光学設計の発明たる特許出願申請書の「FIG.1」へと果てしなきロマンのいざないがなびきます(笑)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

従って上に並べた光学系構成図の❶が特許出願申請書掲載図面の「FIG.1」に合致します。

さらにその右側に続く光学系構成図は以下のようになります。

❶『GB575076A (1944-02-25)』英国内務省宛て出願

→ Wray Optical Works社出願 (今回扱うモデルの原版発明)

❷『US2683395 (1951-04-23)』米国特許庁宛出願

→ Günther Klemt (グンター・クレット) 氏の出願

Schneider Co. Optisch Werke社 (旧西ドイツのSchneider-Kreuznach社前身) のGünther Klemt氏率いるチームによる発案で、中判サイズのSchneider-Kreuznach製「Xenotar 80mm/f2.8」製品の発明案件に相当すると考えられます。

❸『US2968221 (1959-03-17)』米国特許庁宛出願

→ Harry Zöllner (ハリー・ツェルナー) 氏の出願

旧東ドイツはCarl Zeiss Jena製中判向け製品「Biometar 80mm/f2.8」の発明案件と推定できます。

このように巷では❷と❸を以て「ビオメター/クセノター型光学系」と解説され続けていますが当方的にはこれらはいずれも特許出願申請書の出願時期を時系列で捉えた時に辻褄が合わず、その始祖たる「4群5枚ユニライト型光学系」の発展事例との認識に現在は至っています(汗)

するとここが冒頭で述べたこのモデルの描写性を語る上でのポイントであり、❷も❸も共に

中判向け光学系として開発されているとなれば、その始祖たる今回のモデルこそがまるで標準レンズとしての唯一の存在を示すかのように受け取れるのです(汗)

逆に言うなら「光学系の前後群パワー配置がまるで明確」であり、特にこの当時に既に流行り始めていた「4群6枚ダブルガウス型光学系」の、例えばプラナー型光学系やビオター型光学系も含め「明らかに後群側の2枚貼り合わせレンズの存在が欠落している」点に於いて、このユニライト型光学系の描写性の特徴を決定づけているように考えるのです(汗)

←左図はこのモデルの特許出願申請書❶『GB575076A (1944-02-25)』の記述内容からの抜粋であり「Fig.1」で実施例を示している

←左図はこのモデルの特許出願申請書❶『GB575076A (1944-02-25)』の記述内容からの抜粋であり「Fig.1」で実施例を示している

使用光学硝子種別を特定し得るデータです。

e、a、b、c、fは光学系の前玉からの構成順番を示し、且つ「n」は使用している光学硝子レンズの屈折率を、合わせて「v」もそのアッベ数を特定しています。

この実施例データから考察するに「5群のうち4枚の光学硝子レンズが同一の屈折率とアッベ数を示す」点に於いて、このモデルの描写性の鍵を握るのは「曲がり率と厚み」ではないかとの光学知識皆無な当方の妄想に尽きます(汗)

それは唯一異なる屈折率とアッベ数を特定している構成は「c」の構成3枚目、2枚貼り合わせレンズの凹メニスカスレンズのみであり、確かにパワー配置が「前群>後群」にしても、基本的に「正パワーは前後群で同じ」になり、唯一異なる光学硝子種別の構成3枚目は「後群側への入射光受け渡し」とすれば道理が通りそうです (あくまでも妄想範疇を超えません)(汗)

↑上の図は今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測して当方が作図した光学系構成図を使い「前述特許出願申請書内記述のFIG.1データを使い、光学硝子種別を当てはめた」当方の妄想世界の構成図になります。

↑上の図は今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測して当方が作図した光学系構成図を使い「前述特許出願申請書内記述のFIG.1データを使い、光学硝子種別を当てはめた」当方の妄想世界の構成図になります。

すると光学系第2群の2枚貼り合わせレンズが、まるで「色消し効果」の定石として配置されているのが屈折率とアッベ数から掴めます(汗)

この屈折率の単位に使う「n(d)」はナトリウム原子の発光スペクトルに視られる強い二重線を指し、その波長の短いほうを「D1線 (589.6nm)」波長の長いほうを「D2線 (589.0nm)」と呼び、共に「D線」として使います。そして屈折率は「光の進み易さを示す値」を意味し、真空中を透過する時の入射光速度 (c) を物質媒体を介在させた時の速度 (v) で除算した値 (n) を示します・・n=c/v。結果、真空中を進む光速は「1」を執り、屈折率が高い媒体中では遅くなり、屈折率が低い媒体中では速くなります。屈折率が変化する媒体を透過する際は、光は波長に従い曲がったり (屈折) 或いは反射して別れていったり (分散) というふるまいをします。

またアッベ数は、光の波長ごとに異なる屈折率の変位を示し、光学硝子材に拠る分散度合いを示す分散率の逆数でもあります。

◉ アッベ数 (単位:v)

入射光の波長に対する屈折率の変位を示し、光学硝子の色分散性を表す性質を意味します。

このことからアッベ数が高い数値の場合、色分散が低くなり色収差の発生が少なくなると言えます。また屈折率が高いほど球面収差の発生量が低減されるものの、その反面光学硝子材の内部を透過していく光の速度は低くなります (屈折率が低いほど透過速度が速い)。

このような関係性を考慮し光学系内に使う光学硝子材の種別をチョイスしいくのが、光学設計者の一つの仕事内容です。

色付の光学硝子材はクラウンガラスを意味し、 色付の光学硝子材がフリントガラスです。これら硝子材の種別をサクッと述べると「ソーダガラスの分類:クラウンガラス」であり「鉛ガラス:フリントガラス」とも言え、アッベ数50〜55 (v) 以上をクラウンガラス、以下をフリントガラスと呼びます。

ソーダガラスの一例は窓ガラスとも指摘でき、一方で鉛ガラスの例は食器のカットグラスなどが良い例でしょうか。

特にフラウンホーファーレンズとして本当は有名だったハズの、光が光学硝子レンズを透過していく際に生ずる色ズレに対する「色消し効果」は「クラウンガラスとしての凸レンズ系 (両凸レンズ/凸平レンズ/凸メニスカスレンズ)」と「フリントガラスとしての凹レンズ系 (両凹レンズ

/凹平レンズ/凹メニスカスレンズ)」を互いに接着することで、入射光透過時の屈折率を活用し

その際の光の分散性を根拠に具体的な入射光の波長制御を行う光学技術です。

従って今回のモデルの実装光学系が明示するのは、その色消し効果は第2群の貼り合わせレンズだけに限定せず「曲がり率と厚みも活用している」とも受け取れ、それは第2群貼り合わせ面の特異性から窺え (コバ端のデジタルノギス計測から、非常に平面に近い緩い歪曲面なのが分かる)、且つ特許出願申請書内記述を照らすなら「大口径向けに球面収差・コマ収差・像面収差

・非点収差・歪曲収差、そして色収差の改善まで成し遂げた」との自信の程を俔わせます(驚)

![]()

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『LUMAX 50mm/f1.9 (zebra)《ENNA製》(L39)』のページをご参照下さいませ (当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『LUMAX 50mm/f1.9 (zebra)《ENNA製》(L39)』のページをご参照下さいませ (当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

内部構造は決して難しくないのですが (かと言って簡素でもない)、今まで扱ってきた個体6本全てでまともに適切な状態で、正しい組み上げに仕上がっていません(汗)

どうしてそんな状況に至るのかと「???」ですが(汗)、おそらくは「懸垂式ヘリコイド駆動方式」に慣れていない分もあるかも知れませんし、一番は「絞り羽根開閉制御の概念が理解できない」との思いが強いです(笑)

実は今回の個体も当初バラす前時点は、それはそれは酷いもので(汗)、よくもまぁ〜こういう個体を「正常」と謳ってヤフオク出品するものだと呆れます(驚)

先ず第一に、無限遠合焦した位置は、距離環刻印距離指標値の「8ft」直前なので、∞刻印位置から凡そ5目盛り分ほど手前位置で合焦している「あまりにも酷いオーバーインフ状況」としか言えず、このような状況の個体を「ヘリコイド重め、絞り正常」しか記載せずに出品するのかと思います(驚)

さらに「絞り環操作しているうちにいつの間にか指標値環と絞り環がズレ始めて基準マーカーの赤色縦線が13㎜ほどズレた」と言う、オドロキの仕上がりです(驚)

当方の観点から見据えれば、こんな個体は「ジャンク品 (扱いとのコトバが付随しない)」でしかないものの、出品しているのがプロのカメラ店様となれば、それだけで信用/信頼が担保される為、皆んな喜んで落札しているようです(笑)

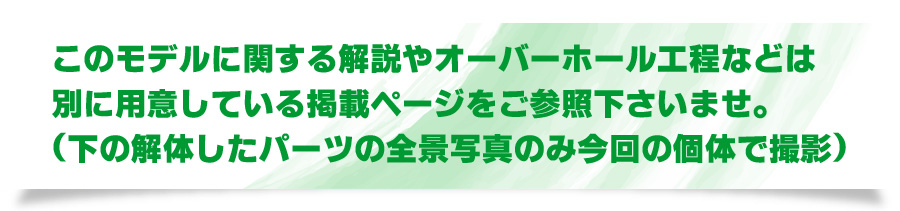

↑上の写真は完全解体の後に、当方の手による『磨き研磨』を終わらせた状態で「基台」と「ヘリコイドメス側」をネジ込んでいる写真です (上の写真は基台を伏せて撮影しているので、写真下側方向が前玉側の方向にあたります)。

↑上の写真は完全解体の後に、当方の手による『磨き研磨』を終わらせた状態で「基台」と「ヘリコイドメス側」をネジ込んでいる写真です (上の写真は基台を伏せて撮影しているので、写真下側方向が前玉側の方向にあたります)。

すると基台の途中に基準マーカー (赤色縦線の刻印がある) たる指標値環がセットされますが、その指標値環をイモネジで締め付け固定する「イモネジの受けになるくの字型の溝」が用意してあります。

◉ イモネジ

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

ところが今回の個体のイモネジはブルー色の矢印の箇所に締め付けられており、当初バラす前時点の操作確認時に「絞り環とプリセット絞り環の操作を確認しただけでズレ始めた」理由が一目瞭然です(汗)

何故なら製産時点に締め付け固定していたイモネジがのネジ込まれる先は、確実な締め付け固定を狙うなら「イモネジ用の下穴を用意する」或いは「くの字型の溝を用意して、そこにイモネジを締め付ける時に、その位置の微調整まで含め対応できる設計を採った」と考察するなら「下穴が存在しなかった以上、上の写真グリーン色の矢印で指し示すくの字型の溝の中に締め付けられていた」との判定を下すことができます(汗)

それはまさにこれらの考察/推察から、グリーン色の矢印が指し示している箇所に残る「イモネジの締め付け痕」こそが「製産時点」を示していると明言でき、この締め付け位置の違いだけでも「凡そ7㎜のズレ」なので、無限遠合焦がズレるのは必至と指摘できます(驚)

このようにバラしていく際には必ず「観察と考察」を行いつつ「何が正で、何が偽なのか」までちゃんと考察を進め、且つ適切な組み立て手順や固定位置まで含めた微調整の幅などを確かめ、その結果から「過去メンテナンス時にどんなごまかしの整備を処置されてしまったのか」を見極めることで、最終的に当方が追求している『本来在るべき姿』へと到達できるのであって、それこそが「製産時点」に限りなく近づけた仕上がりとの納得感に至るのです(汗)

少なくとも数多くのオールドレンズを扱うプロのカメラ店様なら、せめて「難あり」の告知をするべきなのではありませんか???・・まるで恥ずかしいスキルです (それでカメラ店を謳っているからオドロキを隠せない)(笑)

そしてこれらの説明にもう一つ付け加えるなら(笑)「ではどうして下穴ではなくくの字型の溝を用意する製品設計を採用したのか???」との非常に純粋な疑問に至らなければならないのにそれを怠るからこういう「ごまかしの整備」ばかりが横行します(汗)

答えは・・次の写真の「指標値環」の固定位置が一意に決まらない製品設計を採用していたからであり、絞りユニット内の絞り羽根の駆動域を「確定させてから初めてこの指標値環の固定位置まで決まり、その結果無限遠の合焦位置まで自動的に導かれる」との流れになるのが、冒頭から何度も述べ続けてきた「当時のENNA製オールドレンズの製品設計に数多く採用され続けていた、絞り羽根開閉制御の設計概念なのだ」と言っているのです。

だから当方は当時の旧西ドイツは「ENNA製オールドレンズを数多く手掛けてきた」とも述べており、決してウソを述べていたワケではないのです(笑) 確かに「懸垂式ヘリコイド駆動方式」を採りますが、そこから先の絞り羽根開閉制御機構部の製品設計には「ENNA独自の考え方がちゃんと示されていた」ことを、どうしてもっと製品に真摯に向き合って考察しないのかと、しつこく述べているのです!

・・絞り羽根の開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) こそがスタート地点だったのです!

プロの整備者達は、こういう「観察と考察」をせずに、どうしてそのモデルの「製産時点」を無視し続けるのでしょうか???(涙)・・当方には全く理解できません。

↑イモネジで締め付け固定される指標値環とは、上の写真のパーツです。ワザと故意に同じ向きでヒックリ返して撮影しています。指標値環の全周に3箇所均等配置でイモネジ用のネジ穴が備わります (赤色矢印)。

↑イモネジで締め付け固定される指標値環とは、上の写真のパーツです。ワザと故意に同じ向きでヒックリ返して撮影しています。指標値環の全周に3箇所均等配置でイモネジ用のネジ穴が備わります (赤色矢印)。

当然ながらこの指標値環の個体位置がズレるので、基準マーカーの「赤色縦線」がズレた分、距離環のネジ込み位置までズレるので、極度のオーバーインフ状態に陥るのは必至の話で、どうしてそんな単純明快な「原理」を整備者が知らぬままにオールドレンズを整備しているのか「???」です(笑)

・・しかもその個体をそのまま出品している始末で、呆れるのを既に通り越している(笑)

↑指標値環を正しい位置でイモネジで締め付け固定して、さらにヘリコイドオス側の「鏡筒」までネジ込んだところを撮影しています。この「鏡筒」がどの位置まで格納/収納できれば、このモデルで無限遠位置がピタリと合焦するのかの「道理」すら見えておらず、おそらくはバラした時の逆手順で何も考えず組み上げた結果の結末としか考えられません(笑)

↑指標値環を正しい位置でイモネジで締め付け固定して、さらにヘリコイドオス側の「鏡筒」までネジ込んだところを撮影しています。この「鏡筒」がどの位置まで格納/収納できれば、このモデルで無限遠位置がピタリと合焦するのかの「道理」すら見えておらず、おそらくはバラした時の逆手順で何も考えず組み上げた結果の結末としか考えられません(笑)

・・それでオールドレンズの整備者を語れるのだから、たいしたものだ(笑)

↑上の写真は、以前扱った時の個体から撮影写真を転用しています。「基台」ですが、ご覧のとおり相当な深さがあります(汗)

↑上の写真は、以前扱った時の個体から撮影写真を転用しています。「基台」ですが、ご覧のとおり相当な深さがあります(汗)

・・どうしてこんな深さが必要なのでしょうか???

↑やはり以前扱った個体の撮影写真からの転用です。ヘリコイドメス側をネジ込んだ状態を撮影していますが、グリーン色の矢印で囲っている長さ分が「鏡筒が直進動する範囲」を表し、これだけの長さ/深さを鏡筒が行ったり来たりする「原理」なのが分かります。

↑やはり以前扱った個体の撮影写真からの転用です。ヘリコイドメス側をネジ込んだ状態を撮影していますが、グリーン色の矢印で囲っている長さ分が「鏡筒が直進動する範囲」を表し、これだけの長さ/深さを鏡筒が行ったり来たりする「原理」なのが分かります。

さらに正面に「四角い開口部が用意されている」点がこのモデルのポイントになります。

この四角い開口部が「鏡筒の繰り出し/収納時の絞り羽根の駆動域を意味する」ものの、過去メンテナンス時の整備者はこの左右のどの位置で絞り羽根の開閉制御を行えば良いのか「原理原則」がまるで分かっていませんでした(笑)

今回扱った個体は、とにかくまるて無限遠位置がデタラメだったので(汗)、必然的に絞り羽根の開閉制御もデタラメなままで、さらに悪いことに前述のとおり「指標値環と絞り環が丸ごとズレた」と言う、どうしようもない組み上がり状況でした(笑)

結果、当方がオーバーホール作業で何をヤッたのかと言えば「当初バラした直後の各部位構成パーツの固定位置を完全無視!」して(笑)、当方が考える「原理原則」に則って、まるでゼロから各構成パーツの固定位置を決めていった次第です。

その結果光学系前後群をセットして、実写確認で無限遠位置をチェックすると「僅か1メモリ弱」と言う距離環刻印距離指標値のズレだけで無限遠合焦を視認できました (もちろんその直後にすぐ∞刻印位置にピタリと合致させて仕上げた)(笑)

・・これが「原理原則」に則った時の整備結果です(笑)

光学系前後群を組み込む前時点の「無限遠位置の当たりつけ」だけで、僅か∞刻印位置から半分強のズレだけで済んだのは「光学設計をちゃんと確認したから」であり、その入射光の光路長の伸び方のイメージを掴めているからこそ、充てずっぽの感覚だけに頼って組み上げても非常に近い位置で組み上げられます。その後は単にピタリの位置に「微調整」するだけで済むので、いとも簡単な話ですね(笑)

・・このように当方は技術スキルが極度に低い為、何一つ難しいことができません(恥)

このような事柄の積み重ねだけでしか「扱いが初めてのオールドレンズを適切に組み上げる」スキルが得られないと言う本当に恥ずかしい状況ですが、当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので、仕方ありません(笑)

なお、上の写真で分かる鏡筒下部の「大きく四角に広がる開口部」がどうしてこのように幅を必要にするのかの意味もちゃんとあり (当たり前ですが)(笑)、グリーン色の矢印で囲っている長さ/深さ分が鏡筒の繰り出し/収納域をカバーしているのは前述のとおりにしても、その幅の必要性は「絞りユニット内開閉環 (絞り羽根を開いたり閉じたりする環/リング/輪っか) の水平方向での駆動域を表す」ことが、非常に多くの整備者に理解されないようです(汗)

そんな話は「直進動するモノが何なのか???」合わせてその時同じタイミングで「水平方向に駆動すべきは何なのか???」を考えれば、一目瞭然なのに「原理原則」を無視します(笑)

つまり「リアルな現実として開閉環駆動域のサイズを調べれば良い」のに、それを怠るから適切な組み上げとして微調整ができなくなります(涙)・・結果、例えばプリセット絞り環の操作を行っても「適切な刻印絞り値のにピタリと合致せず整合性が執れなくなり、いったい左右どっちの絞り値でいま動いているのか」の判定すら叶わなくなります(泣)

しかも今回の個体は「指標値環を締め付け固定する場所すらミスったまま組み上げてしまっていた」ワケで、どんだけこのオールドレンズを蔑ろに貶めれば気が済むのかと言う話です。

こういう所為が平気でできてしまう整備者に、そのような瑕疵が残っつたままの個体すらチェックできないスキルである「プロのカメラ店様や修理専門会社様」と言う、マジッで情けないを通り越して呆れるばかりの為体と指摘できませんか???(笑)・・本当に恥ずかしい(恥)

ここからは完璧なオーバーホールが完了した出品商品の写真になります。

↑まさか僅か数ヶ月で2本目をゲットできるとは夢にも思わなかったので、ビックリです(笑)

↑まさか僅か数ヶ月で2本目をゲットできるとは夢にも思わなかったので、ビックリです(笑)

完璧なオーバーホールが終わっているので、告知すべき瑕疵内容は以下だけです(汗)

《残ってしまった瑕疵内容》

❶ フィルター枠外周を着色した為、使用しているうちに擦れただけで剥がれてくる。

❷ 光学系後群第4群後玉に数本のヘアラインキズ上の細線コーティング剥がれが残る。

・・たったこれだけです(笑)

❶は、フィルター枠外周が非常に汚く擦れていたので (ちょっとキモいくらいで無視できなかった) 磨いてしまった為に、着色しましたが、何しろ当方の塗装スキルが低すぎるので、ちゃんと剥がれないように塗ることができません(汗)

また❷は、ヘアラインキズ状と言っても、実際には蒸着コーティング層が非常に薄く細くヘアラインキズ状に剥がれただけで「物理的に光学硝子面が削れていない」結果、実際にLED光照射して視認しようと試みても視ることができません(笑)

・・要は光に翳して反射させない限り見えない(汗)

従って撮影する写真への影響は「ゼロ」と断言できてしまいます (円形ボケなどにも一切写り込まない)。

なお筐体や光学系内含め、全ての過去メンテナンス時に着色された「反射防止黒色塗料」を100%完全除去し「製産時点に被せられていたメッキ加工をその下から蘇らせた/露出させた」ので、ご覧のような丹精な雰囲気を取り戻してくれています(涙)

・・どうしてちゃんとメッキが被さっている上から反射防止黒色塗料を塗るのでしょうか。

↑その代わりと言うわけではありませんが(笑)、今回の個体の光学系は「オソロシイほどにスカッとクリア!」であり、おそらく今までに扱った中でトップに躍り出る素晴らしさです(驚)

↑その代わりと言うわけではありませんが(笑)、今回の個体の光学系は「オソロシイほどにスカッとクリア!」であり、おそらく今までに扱った中でトップに躍り出る素晴らしさです(驚)

光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体なので、LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

当初バラす前時点でコバ端に白っぽくポツポツとコバ端剥がれが起きていたのを剥がし (溶剤で溶けたから剥がせた)、当方で再着色し真っ黒に仕上げています(汗)

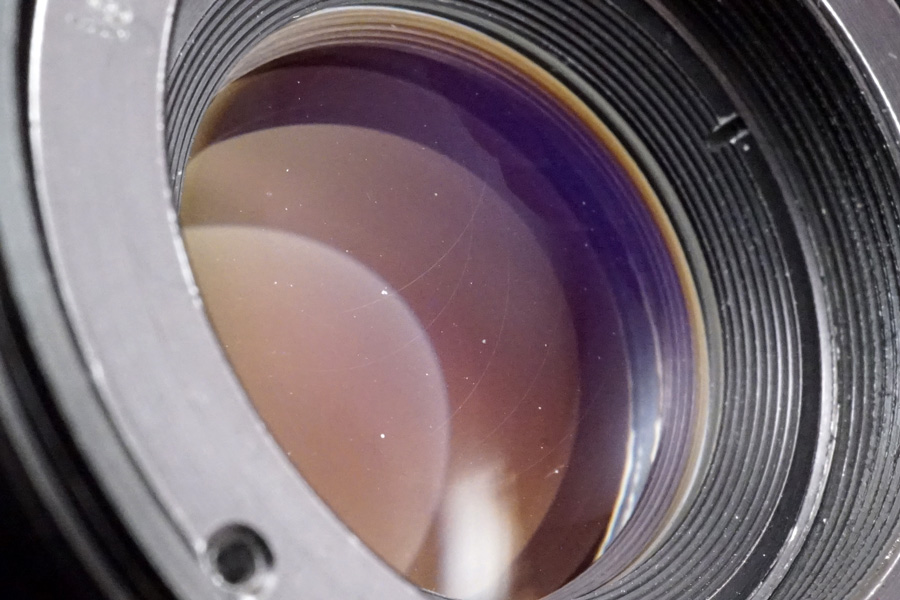

↑上の写真 (3枚) は、光学系前群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

↑上の写真 (3枚) は、光学系前群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

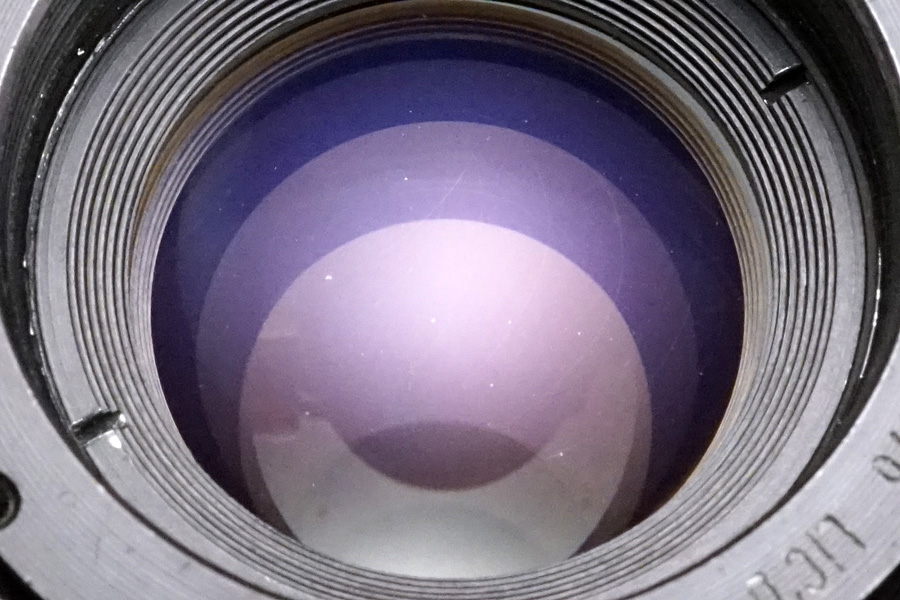

↑上の写真 (3枚) は、光学系後群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

↑上の写真 (3枚) は、光学系後群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

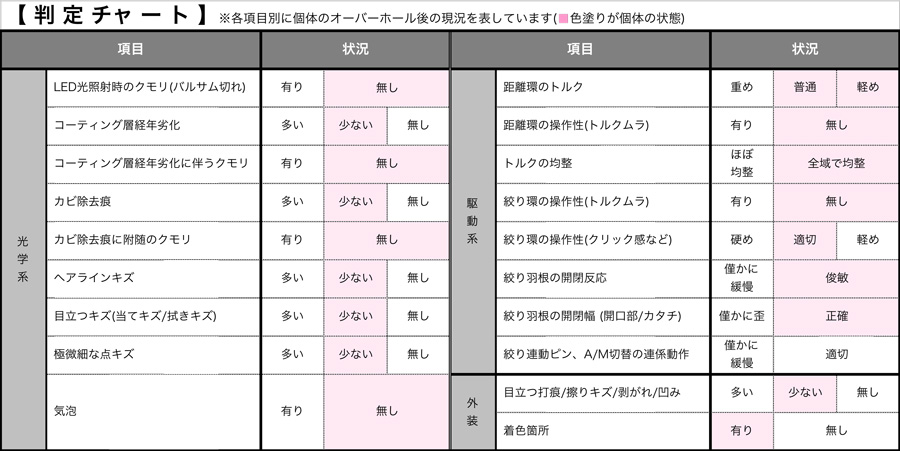

【光学系の状態】(LED光照射で様々な角度から確認)

・コーティング劣化/カビ除去痕等極微細な点キズ:

(経年のCO2溶解に拠るコーティング層点状腐食)

前群内:8点、目立つ点キズ:5点

後群内:18点、目立つ点キズ:11点

・コーティング層の経年劣化:前後群あり

・カビ除去痕:あり、カビ:なし

・ヘアラインキズ:あり(前後群内僅か)

(特に後群内に極微細な薄い最大22mm数本あり)

※但し実際はコーティング面の微細な線状ハガレの為物理的に光学ガラス面のキズは光に翳して透過させも視認できません(反射で視認できるレベル)。

・バルサム切れ:なし (貼り合わせレンズあり)

・深く目立つ当てキズ/擦りキズ:なし

・光源透過の汚れ/クモリ (カビ除去痕除く):なし

・光学系内は透明度が非常に高いレベルです。

(LED光照射で確認しても極薄いクモリが皆無)

・その他:光学系内は微細な塵や埃が侵入しているように見えますが清掃しても除去できないCO2の溶解に拠る極微細な点キズやカビ除去痕、或いはコーティング層の経年劣化です。

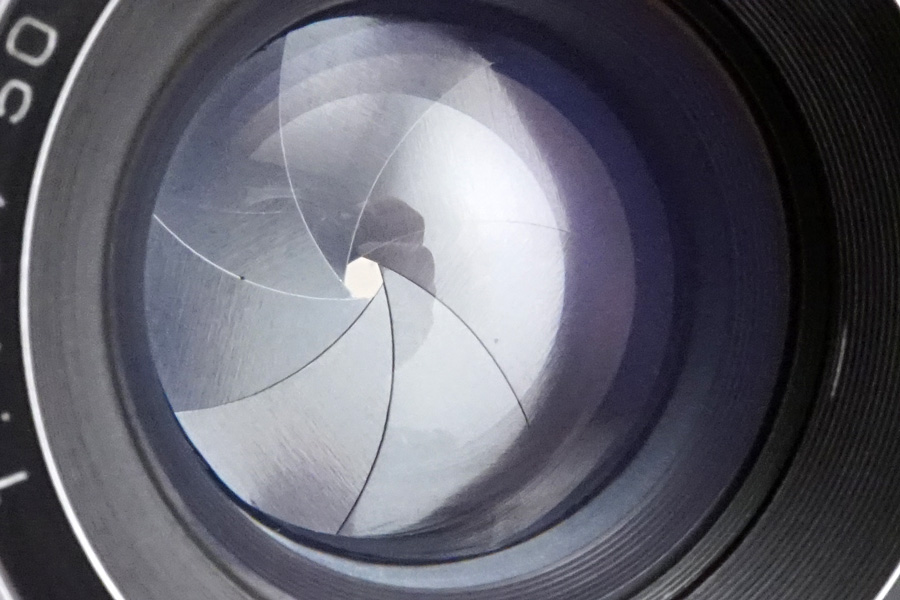

↑7枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正七角形を維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

↑7枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正七角形を維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

非常に美しいフッ素加工仕上げの絞り羽根なので、その平滑性もシッカリ残っており、素晴らしい製産技術です。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑【操作系の状態】(所有マウントアダプタにて確認)

↑【操作系の状態】(所有マウントアダプタにて確認)

・絞り環塗布グリースは「粘性:中程度+軽め」を使い分けて塗布し距離環や絞り環の操作性は非常にシットリした滑らかな操作感で距離環を回す時のトルクの印象は「普通」人により「軽め」に感じ「全域に渡り完璧に均一」です。特にピント合わせ時は距離環を掴んでいる指の腹に極僅かなチカラを伝えるだけで微妙な前後動が適い正確にピント合わせできる素晴らしい操作性を実現しています。

・距離環を回すとヘリコイドネジ山が擦れる感触が指に伝わります(神経質な人には擦れ感強め)。

【外観の状態】(整備前後関わらず経年相応の中古)

・距離環や絞り環、鏡胴には経年使用に伴う擦れやキズ、剥がれ、凹みなどありますが、経年のワリにオールドレンズとしては「超美品」の当方判定になっています (一部当方で着色箇所がありますが使用しているうちに剥がれてきます)。

・当方出品は附属品に対価を設定しておらず出品価格に計上していません(附属品を除外しても値引等対応できません)。

・フィルター枠外周を着色しています。使用中に擦れると剥がれるのでご留意下さいませ。この件、事前告知済みの為、クレーム扱いしません。

↑今回のオーバーホール済でのヤフオク! 出品に際しセットした附属品の一覧です。

↑今回のオーバーホール済でのヤフオク! 出品に際しセットした附属品の一覧です。

《今回のヤフオク! 出品に際し附属するもの》

❶ HAKUBA製MCレンズガード (新品)

❷ 本体『LUMAX 50mm/f1.9 (zebra)《ENNA製》(L39)』

❸ 汎用樹脂製ネジ込み式M39後キャップ (新品)

❹ 汎用樹脂製スナップ式前キャップ (新品)

❺ クリーニング用ファイバークロス (新品)

↑上の写真は以前扱った個体の撮影写真からの転載です。距離環が「無限遠位置:∞刻印位置」の時の前玉の位置を撮影しています。だいぶ奥まった位置に居ます(笑)

↑上の写真は以前扱った個体の撮影写真からの転載です。距離環が「無限遠位置:∞刻印位置」の時の前玉の位置を撮影しています。だいぶ奥まった位置に居ます(笑)

↑一つ前の写真撮影後、距離環を回して最短撮影距離まで鏡筒を繰り出した時の終端で突き当て停止した撮影です。既に付属品のフィルターを装着している為、その直下に迫っているのが分かります(笑)

↑一つ前の写真撮影後、距離環を回して最短撮影距離まで鏡筒を繰り出した時の終端で突き当て停止した撮影です。既に付属品のフィルターを装着している為、その直下に迫っているのが分かります(笑)

ほぼ「インナーフォーカスに近い設計」の為、製品全高は繰り出し/収納操作で「凡そ1.7mm程度」しか変化せず、最短撮影距離:60cmを超えて近接撮影できる分、使い勝手が良いです (実測値で約41cmの近接)(驚)

なお上の写真で光学系のコバ端に白っぽい浮きが少し写っいますが、今回の出品個体にはこのようなコバ端剥がれがありません (上の写真は以前扱った個体からの転載写真)。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「Inf」刻印ピタリの位置でセットしています。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「Inf」刻印ピタリの位置でセットしています。

(写真に写っているGXRやA12レンズユニットにRayqual製変換リングは今回の出品物には含まれません)

あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

無限遠位置 (当初バラす前の位置から改善/ピタリの状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f1.9、被写体までの距離:51m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:25m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、30m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の60m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

↑また当方所有のGXRのLMマウントに「Rayqual正変換リング経由」装着した時、グリーン色のラインのように無限遠位置を表す「Inf刻印」と基準マーカーの「赤色縦線」が「GXRのXの文字中央位置にピタリと合致する」よう微調整して組み上げています (撮影で分かり易いようにグリーン色のラインの位置をワザと故意にズラして説明しています)。

↑また当方所有のGXRのLMマウントに「Rayqual正変換リング経由」装着した時、グリーン色のラインのように無限遠位置を表す「Inf刻印」と基準マーカーの「赤色縦線」が「GXRのXの文字中央位置にピタリと合致する」よう微調整して組み上げています (撮影で分かり易いようにグリーン色のラインの位置をワザと故意にズラして説明しています)。

中判向け「ビオメターやクセノターの写りが気になっていた方」是非とも大変珍しい標準レンズでも同じ光学系「4群5枚ユニライト型光学系」たる『LUMAX 50mm/f1.9 (zebra)《ENNA製》(L39)』を堪能してみませんか???

なおマウント規格は「L39マウント」ですが、製品設計として「距離計連動ヘリコイド機構」を装備していません。従ってレンジファインダーカメラ含め、それら「距離計連動ヘリコイド機構」前提のカメラでの撮影時は、ファインダーを覗いての写真撮影は目測になります。またデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラでの撮影時はライブビュー撮影でご使用下さいませ。

・・トロトロのボケ味から僅か絞り環操作するだけで激変していく写りが素晴らしいです!

↑当レンズによる最短撮影距離41cm付近 (但し実測値) での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離41cm付近 (但し実測値) での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑F値「f16」です。「回折現象」の影響はまだ現れていませんが、フード未装着なので中心部にフレアの影響が視認できます (コントラスト低下)。

↑F値「f16」です。「回折現象」の影響はまだ現れていませんが、フード未装着なので中心部にフレアの影響が視認できます (コントラスト低下)。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。