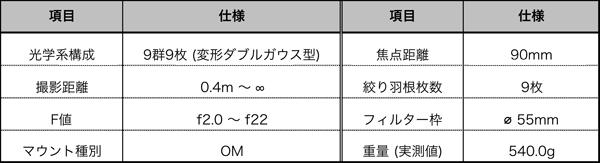

♦ OLYMPUS (オリンパス光学工業) OM-SYSTEM ZUIKO AUTO-MACRO 90mm/f2(OM)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は

オリンパス光学工業製中望遠マクロレンズ・・・・、

『OM-SYSTEM ZUIKO AUTO-MACRO 90mm/f2 (OM)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホールが終わってヤフオク! 出品するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、当時のOLYMPUS製マクロレンズだけで捉えると24本目にあたりますが、今回扱った「90㎜/F2」だけでカウントすると僅か4本目です。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

実は年が明けてから、特に1月末辺りから体調が悪くなり、この2月に入っての寒い日々の中

一日中寝ていることが多くなってしまい(汗)、圧倒的にオーバーホール/修理のご依頼を賜っているオールドレンズ達の作業が遅延しまくっています(涙)

・・ご依頼き長らくお待ち頂いている皆様、申し訳ございません(涙)

できるだけ早くに体調を戻し作業に復帰したいとろですが、思えば昨年も一昨年も冬と夏は体調を崩している日が多かった記憶があります(汗) ならば、何か体調を崩さないような工夫や改善を考えろョ・・と言う話になりますが、それが睡眠障害 (睡魔) と極度の寒気 (震えが来る) の2つが重なるので、対処するにも何をどうすれば良いのか分かりません(涙) 実際30℃を越す盛夏でも、日中に震えを伴う寒気が来るので、布団を被って寝ている始末です (一番酷かった時は電気毛布をつけてましたし)(涙)

かかりつけの先生にも相談していますが、科が違うのか、あまり詳しくお話下さいません(涙) 仕方なく、症状が出そうになると (気持ち悪くなってくるので事前に分かります) 早めに横になり寝ることにしています。これを我慢してムリに起き続けていると (例えば届く荷物の時間が分からず待っている場合など)、今まで数年の経験上、間違いなくその後数日体調を崩します(涙)

血管が弱っているというのは複数の先生からお聞きしている話なので、実際そうなのだと思いますが、その一つの要因に未熟児で生まれてしまった経緯があるらしく (当方は1,500g未満だった)、それは大人になっても影響が残るとのこと(汗) せめて身体障害者手帳でも認められれば、まだ生活費の足しにもなりありがたいのですが、病院は全く関知しません(涙)

冒頭からこんな内容のお話で申し訳ございません(涙) そんな事情ゆえ、オーバーホール/修理ご依頼を賜っているオールドレンズ達の作業進捗状況は遅滞状況にあります・・スミマセン。

なお、このような体調の関係もあり、大変申し訳ございませんが、今後

扱うオールドレンズのモデル (対象) を減らしていきます。

特に内部構造が複雑で難しいモデルや、各部位の微調整が大変なモデルの

扱いを順次やめていきます。

・・申し訳ございません。

従いまして、今後OLYMPUS製オールドレンズの中で、このマクロレンズ (90㎜と50㎜) や、他の「フローティングシステム」を内蔵する「F2シリーズ」の扱いをやめます。

今回の個体をバラしてみて「相変わらずフローティングシステム (昇降筒) に白色系グリースが塗られている」事実を掴み、そのような大変神経質な部位に施された、過去メンテナンス時整備者の尻拭いをヤラされる始末は、毎回忍びなく (腹立たしく)、その微調整が神経質であるが故に当方の手による『磨き研磨』を施してもなお「経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆び除去後も、そのメッキ加工の復元は相当に厳しく難しい」との判定に至りました(涙)

OMモデルが大好きな当方には辛い決断ですが・・バラせばバラした分、当方の整備の問題として悪い印象を与える結末にしか至らないので、諦めました(涙)・・残念です。

他人の不始末の尻拭いをさせられただけだったのに、あ~だこ~だ罵られて貶されてグサグサ心に刺さって・・あまりにも世知辛いです、今の世の中(涙)

昔なら、そうやって罵られても極々一部の人達だけの中で済みましたが、今はアッと言う間にネットで拡散して余計に大袈裟な話に成長していきます(涙)・・オソロシイ時代です(怖)

・・生きる気力を失っていくのも、分かる気がします(涙)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

そのような体調の中でも、オーバーホール/修理ご依頼の順番に登録してある今回扱うモデル『OM-SYSTEM ZUIKO AUTO-MACRO 90mm/f2 (OM)』は、当方にとりとても楽しみにしているオールドレンズの一つでした(涙)

正直、体調を崩して寝ている中でも「夢の中でバラしていた」くらいで(笑)、目が覚めて起きて「あッ。夢だったか」と作業テーブルの上に突っ立つオールドレンズを眺めて、申し訳なく思い口が歪んでしまいます(汗)

確かに当時のOMレンズ群の中にあってもこの大きさは巨体です (長:71㎜ x 径:⌀ 72㎜)(笑) しかも中には9枚もの光学硝子レンズが組込まれているのですから、重くないワケがありません (重さ:540g実測値)(笑)

そうは言っても (いつもこのモデルをバラすたびに思いますが) 当時のOLYMPUSでさえ (おそらくは)「デカイ」と認識していたことが窺える内部構造をしており(笑)、いつもそうなのですがバラしていくと「フフッ」と微笑んでしまいます(笑)

◉ 何故にマウント部直前に絞り環を配置したのか???

◉ 何故に二段構えでアーム連携してまで繰り出し量を倍化させたのか???

◉ 何故に1983年時点でフローティングシステムにこだわったのか???

◉ 何故にダブルヘリコイド群を装備してきたのか???

・・凡そ、これら疑念について、その理由/根拠/狙いを当方は既に承知しています(笑)

当時のOLYMPUS設計陣ですら「デカすぎない???」と感じていた『証』が内部にちゃんと残っており「長くしたくない、太くしたくない、重くしたくない」と、凡そ筐体の大きさしか最優先課題にのっていなかったが如く(汗)、まるで徹底的にその3つに関する工夫と工夫に工夫を重ねた痕跡が「製品設計にマジッで現れている」のが、数多くのOLYMPUS製オールドレンズ達をバラしてきた身の上にすれば、無視するワケにはいかないのです(涙)

・・おそらく、このモデルは当時のOLYMPUSにとって苦渋の決断だったモデル(涙)

そんくらいの決意に意地に自信と誇りを注ぎ込んで不退転の想いで、まさに全社員一丸になって取り組んだモデルだったのではないでしょうか・・当方はそう思いたいです(涙)

今回の扱いに際し、もう一度当時の特許出願申請書の記述内容を何回も読み直しました(汗) 正直な話、国内のパテントサイト『J-PlatPat (特許情報プラットフォーム)』に登録してある『特開昭62−018513』の記述は、その記載内容が同一なのに、光学知識皆無な当方にはまるでピンと来ません(汗)

むしろ米国特許庁宛て出願の『US4792219A (1985-07-18)』のほうが、まるで当方のような無知な低俗人間にはよ〜く理解できるのです(笑)

余計な説明を省いてしまい簡潔明瞭に記述したのが国内向けの出願なのでしょうが、海外向けとのそのような記述の分け方には、何だか無味乾燥な人柄を感じられ、当方的にはあまり好きになれず抵抗感が募りますね(泣)

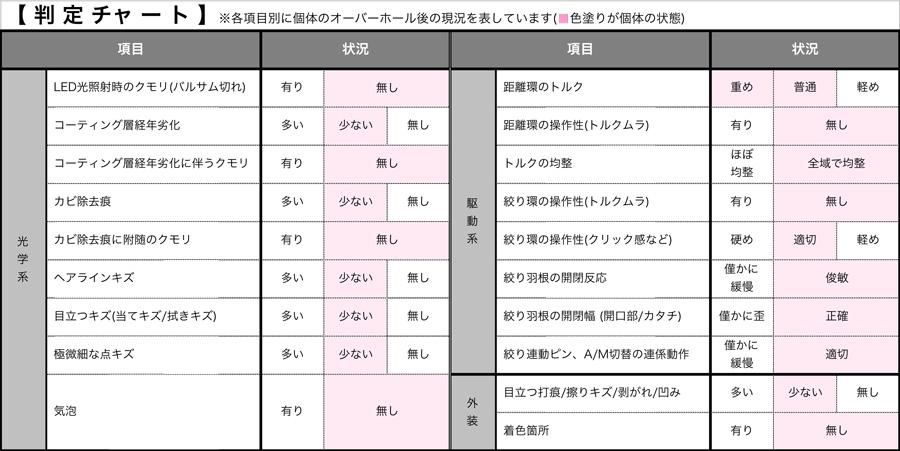

←オリンパス光学工業在籍のレンズ設計者「三原 伸一」氏による発明案件です。左の光学系構成図は「Fig.1」が無限遠位置状態にある時の実装光学系の状態を明示し「Fig.2」は最短撮影距離位置:40cmまで繰り出した時の光学系を示しています。

←オリンパス光学工業在籍のレンズ設計者「三原 伸一」氏による発明案件です。左の光学系構成図は「Fig.1」が無限遠位置状態にある時の実装光学系の状態を明示し「Fig.2」は最短撮影距離位置:40cmまで繰り出した時の光学系を示しています。

◉ 『US4792219A (1985-07-18)』米国特許庁宛て出願

この掲載している構成図からもわかるとおり、このモデルは「光学系内にフローティングシステムを有する」ことが明白です。

そして『US4792219A』の記述から、基本成分はあくまでも絞りユニットを挟んで互いに向き合う「光学系前群側:6群6枚変形ダブルガウス型光学系」であることが明確に記載されていました(汗)

・・明言されていた光学系の記述を知り、今回当方の認識を更新しました(汗)

そうです、以前の扱い時はまだ特許出願申請書の記述を読み漁る「嗜好」に到達しておらず(恥)純粋に「後群側の3群だけが昇降しているから」との光学系構成図の要素を取り上げ、それを以て「拡張ダブルガウス型光学系」と受け取りましたが・・違っていました(汗)

またオドロクことに、どうして絞りユニットを挟んで互いに対峙すべき2枚貼り合わせレンズを剥がして単独使用にしたのかまで記載があり、まるで瞳から鱗が落ちるです(笑)

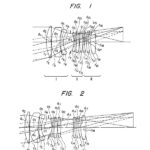

↑いつもの如く特許出願申請書が参照していた既知の案件に関する特許出願申請書の羅列であり、時系列の昇順としています。

↑いつもの如く特許出願申請書が参照していた既知の案件に関する特許出願申請書の羅列であり、時系列の昇順としています。

ここで驚いたのは「日本の光学メーカーばかりで海外の既知発明案件を一切参照していない」事実です(汗)・・MINOLTAあり、Nikonあり、もちろんCanonありと、まるでどんだけ日本の光学メーカーが世界を席巻しまくっているのかを如実に示すような一覧になってしまいましたが(笑)、ここに一つだけオドロキの事実を発見しました!(驚)

・・何と光学メーカーではない化学メーカーが含まれていた!(驚)

そうです!『NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO.,LTD. (日本化学工業株式会社)』なのです!(驚) この会社は日本随一の無機化学工業メーカーの一つで、創業明治26年とのことですから、それもまたオドロキです(汗) 戦前から様々な分野で様々な無機素材の精錬に挑戦していた沿革を知るにつけ、光学メーカーよりも遥かに耕す畑が大きかったことを感じます(汗)

◉ 『JPS5528038A (1978-08-21)』日本特許庁宛て

→ 日本化学工業、濱西 芳徳氏発明

◉ 『JPS56107210A (1980-01-31)』日本特許庁宛て

→ 日本化学工業、濱西 芳徳氏発明

これら2つの特許出願申請書は「近接撮影向けレンズ系の発明」として記されており、当然ながらそのままオールドレンズに実装できる発明案件でもあり、光学系構成図の実施例も示されています(驚)

逆に言うなら、間違いなくマクロレンズを意識した光学系の発明案件とお見受けしますが、はたしてその対象となるオールドレンズのモデルやメーカーとはいったい何処なのか???(汗)

・・ウ〜ン、また謎の領域が拡大してしまい、留まる処を知りません(汗)

そもそも無機化学素材の会社が、どうして光学設計を行うのでしょうか??? はたしてその溶融解設備は??? 何処に供給していたのでしょうか???・・もしもご存知の方がいらしたら、是非ご教授下さいませ(涙)

話を元に戻して、今回扱ったモデルの特許出願申請書の記述を読み進むと「一般的に写真用のカメラレンズ系は、被写体の変化により収差も変化するため、撮影できる被写体距離が限定され、無限遠位置を含めると最短撮影距離時の倍率は1:10程度が多い」との記述で始まり「レンズの一部を動かし、いわゆる近距離撮影用収差補正機構 (つまりフローティングシステムのこと) を用いることで1:2や1:1までの撮影を可能にしたものがある」と続きます。

・・特許出願申請書の記述冒頭から、イキナシ「フローティングシステム」です(汗)

さらに特許出願申請書内の記述を読み進めると「しかしこれら従来の写真用カメラレンズ系には問題点がある」と指摘/明記し「近距離撮影時のフローティングシステムを装備し、合焦時繰り出し量は焦点距離 x 倍率に等しく、F2.0の無限遠〜最短撮影距離まで1:2程度の倍率で収まる、収差変動が極めて少ない大口径マクロレンズを提供する」と締めくくっています(驚)

既知の発明案件に7つの問題があると指摘しているものの、それは「全てがOLYMPUS社内の既存案件ばかり」を参照している話で、その潔さ/真摯な企業姿勢に今さらながら惚れ直したと言ったところです(笑)

・・だから今では世界医療器具7割を占有する、良心を直視する大企業なのでしょうか(涙)

要はその7つの問題点を全て克服できたのが今回の特許出願申請書の発明だと謳っているワケですが、ハッキリ言って「オールドレンズの光学設計は、何を捨てて、何を残すのかの選択しか存在しない世界」と言い切れ、今ドキのデジタルレンズの世界とはまるで光学設計環境が違います。

その根拠の一つが「Aspherical (アスフェリカル)」であり、要は「非球面レンズ」の存在です。今まで凡そ2万件分の様々な光学メーカーの特許出願申請書を探索してきましたが、その中で1970年代後半辺りに集中的に「非球面レンズ」の発明案件が登場してきます(汗)

それら各社の特許出願申請書を覗いていて、とてもオモシロイと思ったのは「どの発明でも型に光学硝子材そのモノを流し込む方式が先に現れた」発明であり、精製した光学硝子材を研削していく発明ではなかった点です(笑)・・その「型」は場合によっては反応液剤による型起こしだったりして、必ずしも金属ばかりではなかったのがまたオドロキでした(汗) 米国あり日本ありヨーロッパありと、まるで世界で一気に「非球面レンズ」の発明案件が熱を帯びて流行った状況に、むしろ何だか変な怖さを感じました(怖)

結果的にその「非球面レンズ」の登場により、様々な収差の補正能力が格段に向上し、ピント合焦の機械的な機構部開発と相俟り、今ドキのデジタルなレンズ群登場の時代に至ったことがそんな特許出願申請書を漁っていても掴めてくるからオモシロイのです(笑)

そんな次第で、当時のOLYMPUSにとっても「何を活かすのか???」との苦渋の決断の繰り返しの中で送り出されたモデルが、今回扱う中望遠マクロレンズなのだと理解しました(汗)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

どうしてそのような背景を探ったのかと言えば、実は今回の個体をバラす前の実写確認時点で「ピントが合う瞬間のピーク/山の前後動には、相当なパープルフリンジとグリーンフリンジが現れる」描写状況に「???」を覚えたからです (もっと少ないハズ)(汗)

すると特許出願申請書内の記述を読めば、何かフリンジに関するヒントが隠されているかも知れないとの憶測からですが、まさに「非点収差とコマ収差の改善が困難を極める」とあり、さらに「既存のフローティングシステム導入レンズも、レンズ系の前進量低減に有利ではあるものの、それら収差補正は困難である」とまで言い切っています。

とは言っても、今までの扱い本数が14年間で僅か3本なので、間違いなくそれら3本の個体をオーバーホールした時のほうがフリンジの量が少なかったと100%明言できるのか問われれば、確かに少々自信がないような本数ではあります(汗)

しかし少なくとも中望遠マクロレンズとなれば、被写体に対する画角は限られてくる為、その中で合焦点の解像面にフリンジが憑き纏うのはあり得ず「最低限アポクロマートレンズで然るべき」との当方は立場です(汗)・・アポクロマートレンズなら、色ズレは最小限に抑えられている光学設計だからです(汗)

その意味でいくら合焦点の前後にしても、そこに大幅なフリンジが憑き纏うのには抵抗感が強くなります(汗)・・このフリンジの出現は、ピント面に到達した先にはパープルフリンジが現れ、ピント面の手前 (合焦する直前) にはグリーンフリンジが現れます (ブルーフリンジではない)・・しかも、そのフリンジの厚みは「ピント面のエッジ表現の凡そ数倍の幅/厚み/太さ」なので、いくらなんでもマクロレンズで、しかも中望遠レンズ域の焦点距離になれば、まるで驚異的なフリンジの太さです(汗)

◉ フリンジ

光学系各群の格納が適切でない場合など、波長ズレを招き、ピント面の前後に色ズレ (ブルーやパープルなどの滲み) が現れ、エッジに纏わり付く現象

実はここが当初のバラす前時点でポイントになてしまいました(汗) どうしてピント面の前後に付随する強力なフリンジの一方に「ブルーフリンジではなく、グリーンフリンジが現れるのか (ブルーフリンジはついに一度も現れない)」という問題です(汗)

一般的な入射光の波長の両端は「短波長側でブルー域 (さらにその先は紫外線域)、長波長側でレッド域 (そのさらに先は赤外線域)」であり、グリーンフリンジの出現は「可視光の波長で中間域」を示します(汗)

・・いったいどうして波長端ではなく中間域がズレるのでしょうか???(汗)

逆に言うなら、今まで数多くのフリンジ出現オールドレンズの個体を扱ってきましたが、そのほぼ9割方がパープルフリンジとブルーフリンジです(汗) それは入射光の可視光域で、波長の長い、短いの違いにより両端を意味するので、その両端に向かって色ズレが発生し、結像面のエッジ部分に憑き纏うのは納得できるのです。

しかし今回の個体のフリンジ出現は、ピント面/合焦面の先に出現したのがパープルフリンジなので、それは長波長側方向での色ズレとして道理に適います (今まで扱ってきた多くのオールドレンズの現象にも一致する)。ところがその対極であるハズのもう一方たる「ピント面の直前」に出現したフリンジがブルーフリンジではない (短波長側方向の色ズレ) 点で当方は「???」になりました (光学知識皆無だから恥ずかしい)(恥)

しかし今回扱うモデルの光学系内には「フローティングシステム」を装備していることを既に知っています。これがこの今回の個体で現れた現象を説明する裏付けになりました(汗)

その裏付けを補強してくれたのが前述の特許出願申請書内記述だったのです (特許出願申請書の記述を読んだ目的にもなっている)(汗)

これらの解説は、とても多くのオールドレンズで起きていいる色ズレ現象を

目撃した際に参考になる概念の一つなので、是非皆様もよく読んでご理解頂け

れば、その現象が整備の不始末なのか、そもそもそのオールドレンズが実装

している光学設計による結果/描写性の特徴/写りの個性なのかの判定材料に

至ります (整備の不始末なら改善の余地があることになる)。逆に言うなら、撮影した写真のピント面に憑き纏うフリンジに対し疑念を抱き

ながら、消化不良のまま悶々とした日々を送ることを排除してくれる概念の

説明なのだとも指摘できます(汗)

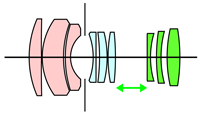

←左の光学系構成図は、今回のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

←左の光学系構成図は、今回のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

そのトレース図を使い、光学系内「フローティングシステム」のふるまいを説明しています。

色付部分が光学系前群を意味し、 色付が光学系後群です。その中間に位置する「縦線」が絞りユニットの位置を表します。この時「フローティングシステム」が 色付の群になり、距離環の回転に従いグリーン色の矢印の範囲で鏡胴内部を行ったり来たりしています。

左図の状態は「最短撮影距離の位置の時のフローティングシステムの状態」を表し、 色付の群が最も離れているのが分かります (反対側の無限遠位置の時は左方向に進んで後群のすぐ後にまで迫ってくる)。

すると前述の当初バラす前時点で出現していたフリンジの時、その時にピント合わせしていた被写体が「無限遠位置なのか最短撮影距離だったのか」の相違で状況が変化する為、まさに前出の特許出願申請書掲載の光学系構成図の状況が参考になるのです(汗)

すると最短撮影距離位置の時に最も「フローティングシステム」が離れている状態なので、その時の描写画像は特許出願申請書の掲載図面のとおり「画角が狭くなる (つまり被写体が拡大されている状況)」との認識に至ります(汗)・・当然ながらどんなオールドレンズでも、最短撮影距離で被写体に近接すれば「被写体が拡大して見える」のは当たり前の話です(笑)

そのように捉えた時、逆に「無限遠位置の時に出現するフリンジの太さよりも最短撮影距離の時はより太く表出する」道理になるので、チェックすべきは無限遠位置でのフリンジの出現状況と言う結論に達します(汗)

そもそも現象が最小である距離位置でチェックしてから、そのフリンジの出現状況を改善すれば、自動的に反対側の最大値を取るフリンジの出現は「自動的に改善されている」道理になりますね(笑)

もっと言うなら、例えば最短撮影距離側で視野角が狭くなっているピント面で、その付随するフリンジの状況をチェックしながら微調整した時、はたしてフリンジの出現は「間違いなく太いまま明確なのか???」との、逆の疑念が湧くからです(汗)・・むしろ無限遠位置で (視野角が広まる中で) 凝縮されている状況下で微調整したほうが、その時のフリンジの太さを基準にした時、反対側の最短撮影距離位置の時の出現は「もしかしたら細くなり薄すぎて視認できないレベルまで低減しているのかも知れない」との道理から、今回の微調整の着目点を「無限遠位置側で微調整」と決めました(汗)

このようにオーバーホール工程の中で、改善度合いを追求していく/詰めていくことによって「道理が通る=納得感」として次の工程に進める次第です (単に当方の技術スキルが低いからそうしているだけの話です)(汗)

するとようやく本題に入れますが「どうしてグリーンフリンジが現れたのか (ブルーフリンジが現れなかったのか)」の問題点に迫っていけます(汗)

無限遠位置と最短撮影距離位置でのフリンジの出現状況を調べると、いずれも「ブルーフリンジが現れない」特徴的な現象なので、そこに「フローティングシステム」の介在が確実視されます。逆に言うなら「ブルーフリンジはちゃんと補正されてしまっている」とも言いかえられます(汗)

つまり中波長域〜長波長域までの入射光で色ズレが起きていることが確実になる為 (短波長だけちゃんと補正されている)、光学系内で一番最後の3つの光学硝子レンズ群の格納は「適切値を執っている」と判定を下せ「フローティングシステムは正常機能している」に至ります(汗)

そのように考えないと、光学硝子レンズが真円状である以上、パープルフリンジが出現していた直径上の反対側にブルーフリンジが現れる道理であり、実際今回の個体に限っては、ピント面の中心に対してパープルフリンジとグリーンフリンジの出現ポジショニングは「互いに直径上の反対位置に出現」しています(汗)・・するとこの「観察と考察」から「ブルーフリンジだけが何処にも現れないのは、既に補正されてしまったから」との結論にしか到達し得ません(汗)

結果、瑕疵を起こしている原因が隠れているのは「光学系前群と後群の2つのいずれか、或いは両方」との結論に達し、完全解体を進める中でそれらをキッチリ確かめれば改善の方向性も見えてくる話になりますね(笑)

このように闇雲にすぐにバラしたりせず、ちゃんと「観察と考察」を進め、その時合わせて特許出願申請書などの記述を参考にしていけば、より裏を取れることになり納得感も増すと言うものです(汗) だからこそ、最後の微調整時に確認する「基準すら見えてくる」ワケで、単に感覚的な要素だけに頼って整備を完了してしまうより、より細かい説明が成され説得力も増すと言うものです (単に当方自身がそのように信じ込んでいるだけの話)(汗)

そしてリアルな現実に今回のオーバーホール作業で完全解体すれば「瑕疵を引き起こしていたのは前群だった」ことを確認し、詰まるところ「入射光の透過時点で既に入射角度が狂っていた」ままに後群に透過していき、最後の「フローティングシステム」で短波長だけが一番先に補正されてブルーフリンジだけが消えていたのだと納得できました (実際は消えたのではなく、低減度合いが大きかったので薄くなり視認できなかっただけと言うのが推測できる)(汗)

これは実際当初バラす前時点の実写確認時に、ピーク/山の前後動の際「非常にゆっくり/緩やかに/僅かに微動させつつフリンジの色の濃さを確認していった」から明言できるのです(汗)

・・その時、ブルーフリンジはどんなに薄い色合いも視認できず、一度も確認できなかったからです・・視認していたのは「あくまでも非常に薄いグリーンフリンジ〜とても濃いグリーンフリンジまでが、ピント合焦面の直前までで続く」状況だったのです (数回実施して確信を得た)。もちろん合焦点の先は同じようにパープルフリンジの色合いで出現するものの、その色の濃さはすぐには薄くなりません。このようなフリンジの出現の違いに、まさに波長の長短の違いの道理として通じるのです(汗)

すると実写確認しながら微調整を進めている時、確かにパープルフリンジの出現の仕方とグリーンフリンジの現れ方に違いが視認でき、当然ながらそれはそのフリンジ自体の太さの違いとも指摘できます(汗) そして結果的に最終段階での詰め作業は「当然ながら合焦した時のエッジの鋭さ感とその自然さの表現性」として、フリンジの微調整はまさに結像していったのが確認できました(涙)

・・これこそが最終的な納得感であり、このモデルの描写性の証でもあります!(涙)

こうしてピント面の解像感とその表現性に、その微調整の裏付けとしてフリンジの加減を詰められ、それは距離環を回した時とフィルター枠を回した時との微妙な違いが明確に現れ、組立工程の確実性と一致していきます(涙)

そうなのです! このモデルはダブルヘリコイドシステムなので、ヘリコイドは2つ存在し「外筒と内筒の2つが互いに連携して回転していく」動きであるものの、その回転方向は互いに真逆だからこそ「距離環とフィルター枠の回転は反対方向」であり「距離環=外筒、フィルター枠=内筒」の関係です。だから前述フリンジ低減を詰めていく際は、距離環とフィルター枠の2つを僅かに動かしつつ微調整を進める作業になりますが、その際「どちらのヘリコイド群を先に微調整して確定させていくのか???」が今度は問題になります(笑)

当然ながら、オーバーホール工程の最終段階では「距離環の固定 (つまりヘリコイド群の外筒を固定)」と「フィルター枠の固定 (ヘリコイド群内筒の固定)」を必ず実施し、必然的に距離環を回した時「鏡筒は回転せずに単に/純粋に直進動していく動き方をしている」話になります(笑)

逆に言うなら、距離環もフィルター枠も固定する前段階は「互いに逆方向に回転しながら直進動している状態」だと、前のほうで説明したハズです。

・・ではどうして過去メンテナンス時にフリンジの微調整をミスったのか???(汗)

これは距離環とフィルター枠、つまりダブルヘリコイド群の外筒と内筒の関係の中で「どちらを先に固定すれば良いのか???」との疑問を抱くべきだったのです(汗) そしてこれを考察する時「外筒と内筒のふるまいの違いを考慮する必要がある」のは至極同理に適った話です。

要は過去メンテナンス時の整備者の「微調整する手順が逆だった為に、フリンジが太くなってしまった」のが見えてきました(汗)

それはそうです!(笑) 光学系内に透過してきた入射光に対する光学系の「前群/後群/フローティングシステム」のそれぞれで、位置が極僅かでも変化すれば、その結果の入射角度は当然ながら狂います(笑) そのまま透過を続ければ光学設計上意図していない描写結果に結びつくのは、誰でも分かると思います。

ではその微調整を行う時、ヤッている作業は具体的に何なのかと言えば「距離環=無限遠位置の確定」は前のほうの解説で決まっているので (フリンジの改善度合いを無限遠位置で最小限に抑えるのか、最短撮影距離位置なのかの問題に関する解説)、手順的に考えるなら「フローティングシステムのふるまいがポイントになってくる」ことに、過去メンテナンス時の整備者は気づきを得なかったのです(笑)

実はその因果と手順ミスを知る背景を整えてくれたのが、冒頭の特許出願申請書内記述だったのは言う間でもありません(笑) 外筒と内筒のふるまいを知ったうえで、それが「前群/後群/フローティングシステム」の位置の違いとして結実するなら、どう考えても「入射角の狂いの影響を、どう受けていったのか」について、ちゃんと考察しなかったから拙いのです(笑)

だからこそ特許出願申請書の記述を探ることには、具体的なオーバーホール

作業時の基準を知る上での指標に成り得る要素を含んでいると認識すべき

・・と指摘できます(汗) もちろんオーバーホール作業に限定せず、前述のとおり皆様の疑念を晴らす一つの要素にもなるので (整備の不始末なのか、描写特性なのかを判断できる)、このような考え方を身につけるのも「オールドレンズを扱う時の一つの楽しみにもなり得る」との立場です(笑)

別の表現をするなら、特許出願申請書を探ると「発明者の人柄も知れる場合がある」のも意外な発見ですし、そのモデルの描写性の個性に確信をもてる話にも繋がります。もちろん今回のように具体的な瑕疵内容の因果とその改善方法についての気づきを与えてくれる場合もあり、なかなか奥が深く「だからこその楽しみ」だったりしますね(笑)

・・当方が昨年末以来、特許出願申請書探索の旅にハマった最大の理由だったりします(笑)

但し、いずれの話も光学知識皆無な当方の妄想範疇に留まることをご承知おき下さいませ(恥)

・・スミマセン。

![]()

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『OM-SYSTEM ZUIKO AUTO-MACRO 90mm/f2 (OM)』のページをご参照下さいませ。

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『OM-SYSTEM ZUIKO AUTO-MACRO 90mm/f2 (OM)』のページをご参照下さいませ。

今回は特許出願申請書を探る理由について、今回扱った個体に生じていた瑕疵内容の一つを改善するヒントを得る手段としてご紹介しましたが、それに合わせて「過去メンテナンス時の不始末から残った瑕疵なのか、光学設計から来る個性なのかの判断を助けてくれる」材料になり得ることを解説しました (長くてスミマセン)(汗)

なお今回のオーバーホール/修理ご依頼内容の一つには上の写真に写っている「光学系内の非常に小さな泡状のモノ」など、光学系内の汚れのようなモノの除去があります (上の写真白紙に並べた光学系で奥側の左から2つ目第2群などがよく写っている)(汗)

その他のご依頼内容は「距離環を回すトルクを軽くしてほしい」です。

実は、当方の技術スキルが低すぎるが故に、今回4本目の扱いにして初めて『完全解体が叶った!』ワケで、どんだけスキルが低いのかと言う話です(恥)

マジッで恥ずかしい為体ですが(恥)、今まで扱った3本のオーバーホール/修理をご依頼頂きました皆様方、本当に申し訳ございませんでした(涙)・・改めてここでお詫び申し上げます。

要は今まで過去に扱ってきた3本の個体について「光学系第1群からの前群と後群が外せず、それは間に挟んでいる絞りユニットすら取り出せていなかった」ことを意味します(恥)

どうしてそのように「完全解体できなかった」のかと言えば「光学系前群格納筒」のネジ込みが硬すぎて固着しきっており、手回しでカニ目レンチ作業で外せなかったと言う経緯です(涙)

ならば「加熱処置すればよいではないか!」と指摘されるのですが、実は「絞りユニット内部に樹脂製パーツが1つだけ使われている懸念が高い」ことから「加熱処置」ができないリスクがあったからなのです(涙)

溶剤を前玉側方向から多量に注入するにも、いずれ滲みていって絞りユニットに溶剤が到達すれば、加熱で溶けずとも、今度は溶剤で溶けてしまいます(怖)

「絞りユニット」内の構成パーツなので、極僅かに溶けて変形しただけで「絞り羽根開閉異常が発生する」のは、この当時のOLYMPUS製オールドレンズの絞りユニット製品設計/構造からして、100%間違いない事実なので、樹脂製パーツを溶かす要因はどんな内容であれ「ゼッタイ禁止の所為」なのです(怖)

ではどうして今まで扱った3本全て完全解体できていない (同じ部位をバラせていない) にもかかわらず、樹脂製パーツを含むことを知っていたのかと言われれば (そこまでメールで追求してくる人が実際に居る)、それは実は以前扱った「OM-SYSTEM ZUIKO AUTO-MACRO 50mm/f2 (OM)」を完全解体した時に絞りユニット内の樹脂製パーツを発見していたからです(汗)・・それ故、もしかしたら「90㎜/F2」にも同じ樹脂製パーツを使っている可能性は、決して捨てきれないと踏んでいたのです(怖)

・・今回ようやく完全解体が適い、樹脂製パーツの存在を確認できました(涙)

まさにこのモデルは今後の扱いをやめるので、有終の美を飾れることに至り、本当に嬉しい限りです(涙) また絞り羽根のカタチを今まで確認できなかったので、それも当方にとりとても有益な情報を得る結果になりました(涙)

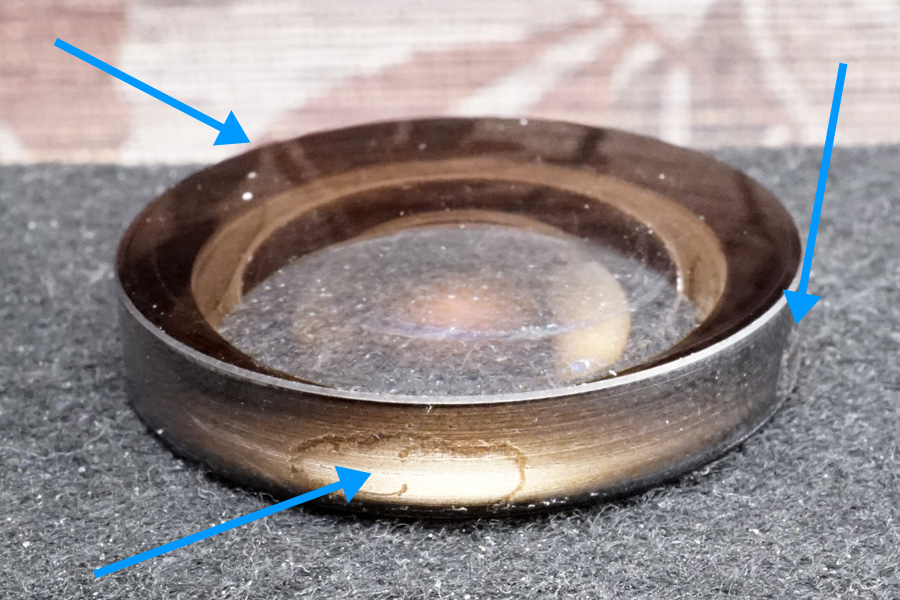

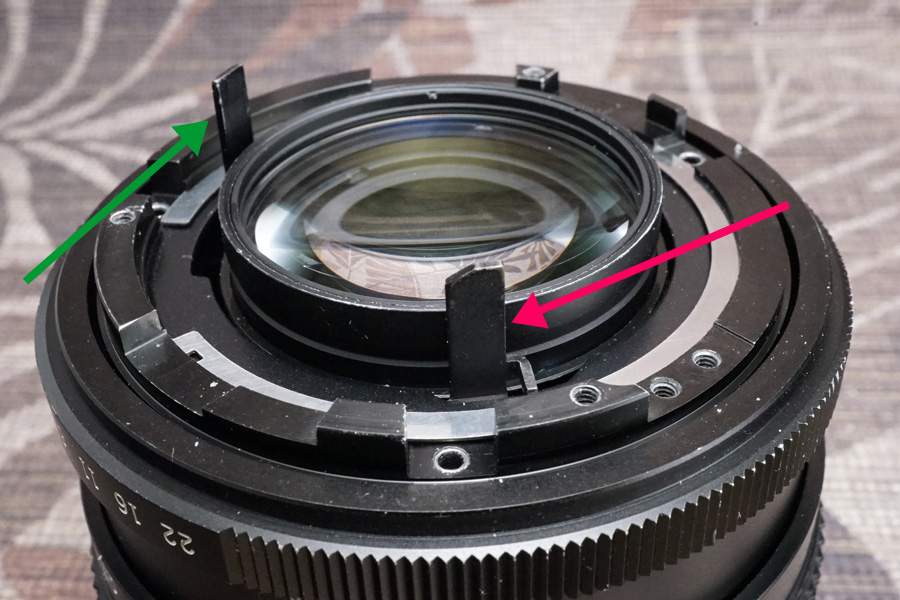

↑上の写真はバラし初めて取り出した「光学系前群格納筒」をヒックリ返して裏側 (絞りユニット側の面) を上に向けて撮影しています。

↑上の写真はバラし初めて取り出した「光学系前群格納筒」をヒックリ返して裏側 (絞りユニット側の面) を上に向けて撮影しています。

ご覧のように、格納筒の外側は (内側もですが)『微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工』であることをオレンジ色の矢印で指し示して明示しています。

この「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」を金属材に施す最大の理由は「経年の中で揮発油成分の付着とその移動/侵入を可能な限り防御したい」からなので、この点を先ず確実に認識しなければオールドレンズの整備そのモノを行う資質に値しません(汗)

・・整備者が肝に命ずるべき道理です!

つまり「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」が施されているのは「製産時点の製品設計」であり、その指示は「光学設計者からあったことは容易に推察できる」と認知するべきなのです。

従ってここにグリースや潤滑剤などを注入したり塗ったりするのは「まるで製品設計、ひいては光学設計者の企図を無視している所為」としか言いようがなく、どんな理由があろうともそのような所為を講じた時点で「製産時点をまるで無視した整備」であると断言できます!(怒)

ネット上でオールドレンズの整備を解説しているサイトがありますが、その中で「光学系格納筒のネジ山に少しだけ潤滑剤を塗ってあげると、きっちり最後まで確実にネジ込みが完了する」と記述していますが、全く光学設計者、ひいては製品設計者の意図を台無しにする発言です(驚)・・ならばどうしてワザワザ「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」を処置しているのかの説明にもなっていません(汗)

・・このように非常に多くのオールドレンズ整備者が金属材のメッキ加工を無視しまくる(汗)

従って当方は如何なる理由があろうとも「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」されている部位/箇所には100%グリースや潤滑剤を塗りません・・当たり前の話です。

例えば過日扱ったCanon製「L39マウント規格品」の部位の中に「微細な凹凸を伴う光沢がある梨地メッキ加工」俗に言う「サテン仕上げ」がありますが、これは筐体外装パーツなら意匠の一つとしてそのようにこだわりを魅せ、製産時点に仕上げている場合があります。或いは「その接触面の反対側に平滑な微細な凹凸を伴う梨地メッキ加工」が施されているなら、そこにもグリースや潤滑剤を注してはイケナイ話になります(汗)

・・つまり必ずしもマットな艶消しの梨地メッキ加工だけを指して述べていない。

現在ヤフオク!で「分解整備済」を謳う出品者の中にも、このように「金属材に施されている製産時点のメッキ加工を無視し続けている整備者」が居ますが、何でもかんでも金属用研磨剤で磨ききれば良いと信じ込んでいる始末で (何処ぞの大キライな光学メーカーのラッピング研磨を崇め続けている) まるで笑ってしまいますし、それらオールドレンズの個体を落札した人達は、本当に可愛そうだなと思ってしまいます(涙)

この「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」について、また後で問題箇所として再び出てくるので、覚えておいて下さいませ(泣)

説明を進めます。上の写真は「光学系前群格納筒」をひっくり返した撮影ですが、上向きに露出している光学硝子レンズは「光学系第3群の凹メニスカスレンズ」です。3方向からブルー色の矢印で指し示しているのは「固着剤」であり、何と光学硝子レンズそのモノを「固着剤」で固めていると言う、まるで信じられない所為です!(驚)

・・ハッキリ言って14年間に扱ってきた3,400本以上の個体の中で数本レベルの話(驚)

これが冒頭で解説していた「前群で入射光の透過を狂わせていた」瑕疵内容の一つではないかとみています(怖)

もちろんこの第3群には「締付環」があるので締め付け固定されるのに、いったいどうして「固着剤」で固めたのかと推測すれば、確かにこの第3群の格納時はすぐに抵抗/負荷/摩擦なくセットできるので、それを固めて固定させたいと考えたのかも知れませんが、実際「固着剤」無しに今回のオーバーホール工程で格納しても (締付環で締め付け固定しても) 問題なく適切に格納でき、念のために振ってみても極々僅かなコトコト音さえ聞こえません(笑)

・・どうして固めたのか、本当の理由はついぞ掴めません(汗)

さらに問題に感じたのが赤色矢印とラインで囲ったように「外周端の突出量が本当に極僅かながら違うように/高低差が残るように見える」のが、もしかしたら入射光を狂わせている真犯人だったのかも知れません。

残念ながら、入射光を検査する機械設備を持たないので、厳密な検査はできていません(汗)

うがった推察を行うなら、もしかしたら「ピント面前後のフリンジ対策として、ワザと故意にこの第3群を斜めになるよう仕向けて固着させた」のかも知れませんが(驚)、もしもそのような目的と役目で「固着剤」を使ったのなら、最終的に撮影される写真の描写に「光軸の偏芯」が起きていた懸念すら浮かび上がります(怖)

・・あながち単なる憶測や妄想に留まりません!

何故なら、9群9枚の光学硝子レンズの中で「この第3群だけがストンとたやすく格納筒に落とし込める (逆に言うなら他の8枚は全てギッチギチで格納時に抵抗/負荷/摩擦を感じる)」ので、ここで微調整すれば良い、或いはここが問題の原因箇所と考えたのかも知れません。

・・しかしそうなら、どうしてフリンジが残っているまま仕上げたのか「???」です(笑)

微調整に挑戦してみたものの、フリンジの解消には至らず諦めて知らん顔したのかも知れません(笑)・・しかし一つだけ明確に指摘できるのは「フツ〜固着剤で光学硝子レンズを固めないだろう???」と言う話です(笑)

このモデルをバラして組み上げられる技術スキルを持つ整備者なので、間違いなくプロのカメラ店様や修理専門会社様に在籍する整備者と推察が適いますが、それでいてこういう「ごまかしの整備」を平気で行うのだから、全く以て何を信じれば良いのか困るばかりです(涙)

逆に言うなら、何度もこのブログで執拗に述べていますが、こういうオールドレンズの個体がプロのカメラ店様のガラスケースに並べられているのを、割高なのに信じて買いまくっている人達が居ると言うお話です(笑)

・・何故なら、今までバラしてきた個体達の「ごまかしの整備」に道理が無いからです(笑)

↑実際に光学系第3群を「加熱処置」で取り外して (もう前群格納筒を取り外しているため安心して処置できる) 撮影しました。写真上方向が前玉側の方向です。

↑実際に光学系第3群を「加熱処置」で取り外して (もう前群格納筒を取り外しているため安心して処置できる) 撮影しました。写真上方向が前玉側の方向です。

するとブルー色の矢印で指し示している箇所3箇所に「固着剤」が視認できます(汗) よ〜く調べると、塗られている「固着剤」の量が一定ではないので、どう考えても製産時点を示していません(笑)

逆に言うなら、この上から被さる「締付環」が存在する理由/根拠に一切到達していません(笑) 製品設計として「固着剤」で固める必要があるなら、その上から被せる「締付環」にも、その根拠/証拠が有って然るべきなのです・・例えば締付環を締め付ける際に使う「ネジ山の途中にイモネジ用の下穴が用意されている」など、設計時の工夫を伴うなら「固着剤」で製産時点に固めていた道理も見えてきます(笑)

・・要はそれらは全て製品設計時のミスの結果としか言いようがないからです(笑)

そんな「ごまかし製産」をするなら、端から前群格納筒の設計を変更して、製産ラインの組立工程の中で、確実に適切な位置に光学系第3群が格納されるよう修正します。OLYMPUSならそのくらいのことは必ず処置します(笑)

従って当方の判定では「過去メンテナンス時の整備者の仕業」とみています(笑)

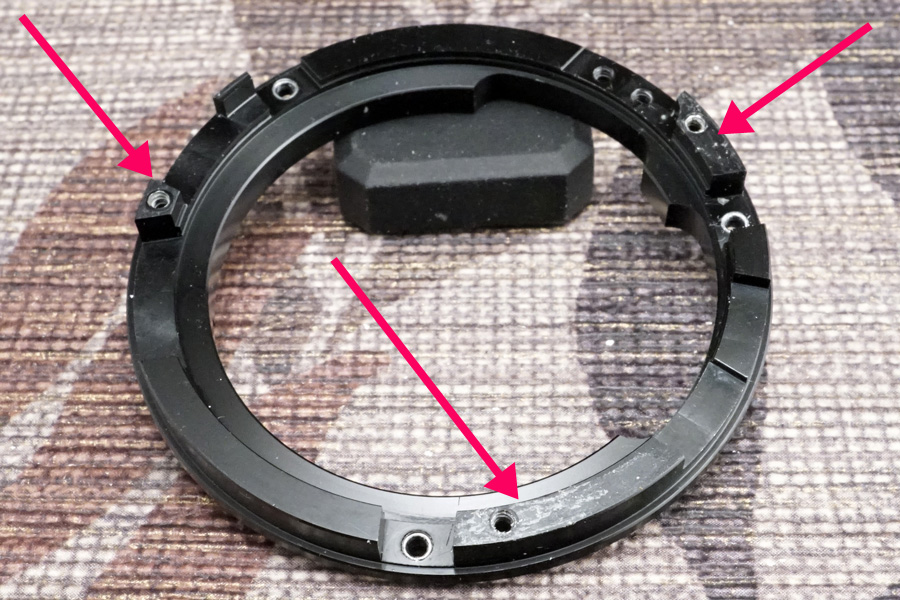

↑さらに酷かったのは「開閉制御機構に用意されている、マウント固定用の下穴にエポキシ系瞬間接着剤を塗っている」と言う信じられない所為です (赤色矢印)(怖)

↑さらに酷かったのは「開閉制御機構に用意されている、マウント固定用の下穴にエポキシ系瞬間接着剤を塗っている」と言う信じられない所為です (赤色矢印)(怖)

どうりでマウント部の締付ネジを3本全て取り外しても、マウント部が外れなかったワケです(汗) 仕方ないので、マウント部取り外しの際にも「加熱処置」しています(泣)・・全くいちいち面倒くさいったらありゃしない!(怒)

エポキシ系瞬間接着剤のような樹脂系瞬間接着剤は「接着時に圧力を加えれば、垂直方向で接着面に強固に結晶する」原理なので「加熱処置」により接着面の一方の金属材だけが熱膨張すると「せん断性の耐性に弱い」との弱点の影響により、任意のタイミングでチカラを加えれば大きなバチンッ!音が聞こえて容易に剥離します (以前勤めていた会社の同僚の父親が鹿島建設の橋梁接着の専属顧問教授だったので、いろいろ詳しく教えてもらいました)(汗)

だから上の写真がそのまま (教えて頂いた話の内容そのままに)「まるで証拠写真」として残ってしまいますが(笑)、マウント部内部のほうにはエポキシ系瞬間接着剤が僅かしか残っていなかったものの、こちらの下穴がある制御環のほうにはご覧のとおりピッチリ残っています(笑)

・・マジッでこういう過去メンテナンス時の整備者の尻拭いって、腹が立ちます!(怒)

実は、マウント部を外す際に締付ネジ3本を外していて「1本を外した時にマウント部が一瞬浮き上がった感じがした」ので「???」だったのです。マウント部の真鍮材/ブラス材が撓るくらいの抵抗なので、まるで信じられません!(驚)

ガタつきが現れていたのか何なのか全く分かりませんが、こういうエポキシ系瞬間接着剤を塗布する神経が全く以て信じられません!(怒)・・いったいこの何処にプロ意識が在ると言えるのでしょぅか???(怒)

しかも上の写真を見れば一目瞭然ですが、この箇所になにか接着剤を塗布すると言うことは「少なからず光路長に影響を与える場所」なのは道理であり、この塗布した接着剤の厚み分がそのまま、光路長を狂わせていきます。

いいですか???!!! このモデル、マクロレンズですョ!(笑) そんなオールドレンズに対して、このようにマウント部に接着剤を塗る神経が当方には全く理解できません(笑)

実際どれだけの厚みでこのエポキシ系瞬間接着剤が固まっていたのかと言えば、今回オーバーホール工程の中で「マイナスドライバーを使い、ガシガシ擦って削り落として、製産時点本来のメッキ加工を露出させていった」作業だったワケで(汗)、そのような塊を考えれば、決して光路長に一切影響を来さないとは断言できないと思うのです(怖)

こういうマウント部の固定時に「固着剤」や接着剤を使っているオールドレンズを時々見かけますが、その所為を行った整備者は、どうして光路長への影響を懸念しなかったのか、毎度ながら不思議に思います(笑) 例え光路長に影響を来しても、どうせ写真では視認できないレベルと高を括っているのかも知れません(汗)・・それって、プロの整備者がすることなのでしょうか???(怒)

何だかそもそもヤッていることの立ち位置、スタートラインからして違っているようにしか、当方には見えませんね(笑) 当方は技術スキルが低いので、できることは全て憶することなく講じて『本来在るべき姿』へと導きたいだけですが、プロの整備者達は誰も彼も「見てくれの良さ」ばかり追求するのが好きなようです(笑)・・それはそうです! プロのカメラ店様店内のガラスケースに並ぶのですから、見てくれの良さはとても重要です(笑)

↑今回ようやく完全解体が適ったので、欠落していたオーバーホール工程を補っていきます。絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。

↑今回ようやく完全解体が適ったので、欠落していたオーバーホール工程を補っていきます。絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。

↑この鏡筒最深部に上に並べた構成パーツを使い絞りユニットを完成させて組み込みます。

↑この鏡筒最深部に上に並べた構成パーツを使い絞りユニットを完成させて組み込みます。

❶ 絞り羽根押え用メクラ環 (樹脂材)

❷ 開閉環 (アルミ合金材/微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工)

❸ 位置決め環 (アルミ合金材/微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工)

❹ 制御環 (アルミ合金材/微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工)

❺ 制御キー (黄銅材/平滑メッキ)

❻ 開閉操作キー (アルミ合金材/微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工)

❼ 開閉連携アーム (アルミ合金材/微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工)

・・こんな感じです。ここでのポイントは「7つ介在する構成パーツの中で5つが微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工仕上げ」と言う事実です。

つまりこの製品設計から「経年の中で揮発油成分の付着/侵入を嫌っていた」ことが明白です

・・グリース/潤滑剤を塗る整備など、一切の道理が成り立ちません(笑)

「AUTO-MACRO 50mm/f2」同様、やはりこのモデルも❶が樹脂製でした(怖) また❺ 制御キーのメッキ加工が「平滑メッキ」である点は、そもそも黄銅材を使っている金属材の相違からも「企図してそのように製品設計していた」が明らかであり、これは「絞り羽根の開閉動作時に必須のメッキ加工だった」と言う、OLYMPUSのこだわり設計が垣間見えます(涙)

相手が金属材である以上、それに施されるメッキ加工を尊重し、その企図を探り汲み取りつつ整備していく姿勢が必要なのではないでしょうか・・と、考えているのはきっと当方だけなのでしょう(笑)

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある) その「キー」に役目が備わっています (必ず2種類の役目がある)。製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある) その「キー」に役目が備わっています (必ず2種類の役目がある)。製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環 (リング/輪っか)

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

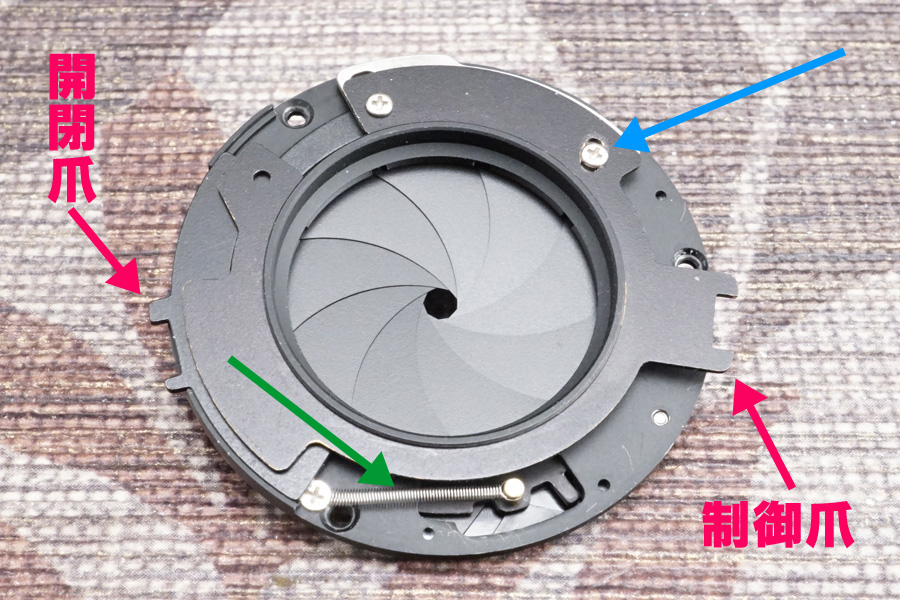

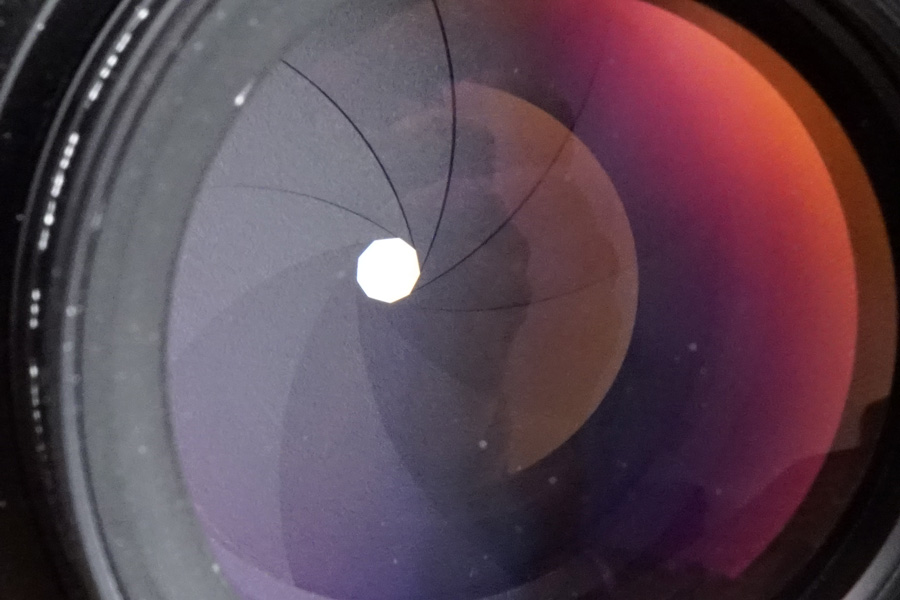

↑完成した絞りユニットを前玉側方向からの角度で撮影しています。絞りユニットの外周には「開閉爪 (左) と制御爪 (右)」が飛び出てきて、マウント部から連携して伸びてくる「連携アーム」が刺さり、これらの制御を行います。

↑完成した絞りユニットを前玉側方向からの角度で撮影しています。絞りユニットの外周には「開閉爪 (左) と制御爪 (右)」が飛び出てきて、マウント部から連携して伸びてくる「連携アーム」が刺さり、これらの制御を行います。

一方グリーン色の矢印で指し示している箇所の引張式スプリングは、実は絞り羽根の開閉動作時にチカラを与える目的と役目ではなく「絞り羽根の開閉角度を切り替えるきっかけを用意する目的と役目」で備えられており、非常に弱いチカラの引張式スプリングです(汗)

従ってチカラが弱いと言うことは (開閉環に繋がるので)「可能な限り開閉環との直線距離と向きで固定しなければイケナイ」製品設計者の意図が汲み取れますが、過去メンテナンス時の整備者はテキト〜に締め付けてしまい、引張式スプリングの一方がアッチの方向を向いていました(笑)

・・各部位からの適切なチカラの伝達を担保するとは、こういうレベルの話なのです!(笑)

また中にはワザワザ引張式スプリングの両端を「固着剤」で固めるアホな整備者が多いですが

そのような処置を講じるなら「ではどうしてスプリングの両端は円形なのか???」と問い正したいですね(笑)・・な〜んにも理解していません!(笑)

引張式スプリングも反発式スプリングも共に「引っ張ったり押し出す方向性のチカラを与える」モノですが、それは螺旋状に巻かれている部分で体現しています。しかしその両端は単に止める先を限定するだけの目的と役目しか普通は機能していません。するとスプリングを固定したいが為に、締付ネジでガッチリ締め付けるにも、その時の締め付け回転でスプリングがねじれてしまえば「必要以上のチカラが及んでしまう」悪影響に至ります。

それはそのまま連携先同士のチカラの伝達に齟齬が生まれますし、ひいてはスプリングの寿命すら短命化してきます(汗)・・すると今度はスプリングそのモノを切り取って短くしたり (強いチカラに変わるから) 伸ばして弱くしたりします(汗)

オールドレンズの中には「スプリングの一方がフック状なカタチに成形されているモノが在る」或いは「一方が棒状になっているスプリングも在る」ワケで、そこに伝達するチカラの整合性の担保が設計として在るのだと言うことを、理解していません(笑)・・恥ずかしい整備者達です(恥)

またブルー色の矢印で指し示している箇所の締付ネジだけ「ネジ穴にマチ幅が備わる (つまりネジ穴が楕円形)」目的と役目もあります(汗)

前述のとおり、この「❺ 制御キー」だけがこれら絞りユニットを構成するパーツ群の中で唯一の「平滑メッキ加工仕上げ」である点も、整備時の重要なポイントになってきます(汗)

裏に隠れて見えませんが、要は絞り羽根の開閉角度を絞り環操作に連動して瞬時に変更していく、或いは徐々に少しずつ変えていく全ての制御の基が「❺ 制御キー」なので、設定絞り値と撮影した実写の絞り値範囲に整合性が執れない時、微調整すべきはここなのです(汗)

従って、このモデルで「光学系前群が外せない=絞り羽根開閉角度も微調整できない」ことが決まり、ひたすらに過去メンテナンス時の微調整を信じる (上手くいけば外れないが故に製産時点を維持し続けている) しかありません(汗)

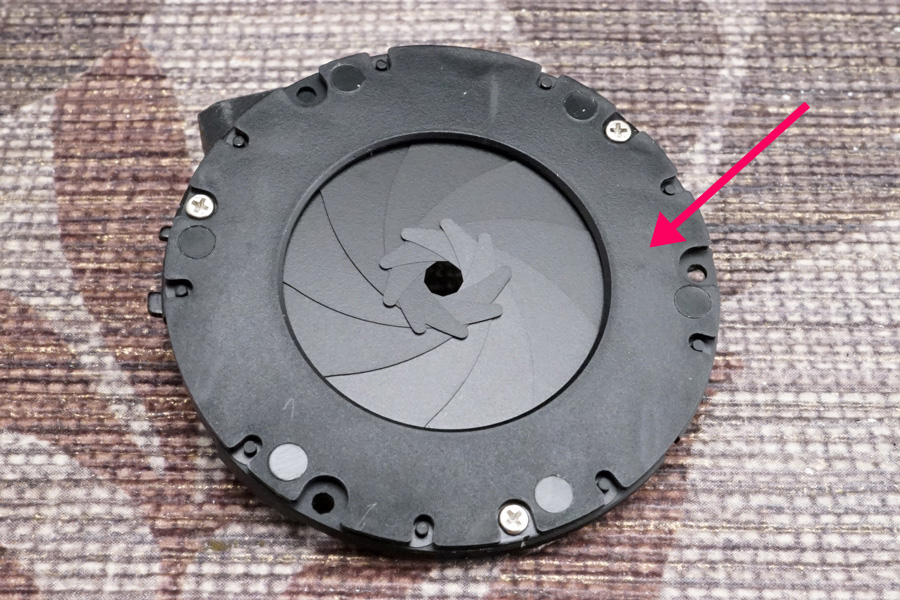

↑今度はヒックリ返して後群側方向の向きで撮影しています。赤色矢印で指し示しているように「❶ 樹脂製押さえ環」です(汗) このパーツが金属製なら、臆せず/怖がらずに「加熱処置」できたのですが、こういうトラップがあったりするので要注意です!(怖)

↑今度はヒックリ返して後群側方向の向きで撮影しています。赤色矢印で指し示しているように「❶ 樹脂製押さえ環」です(汗) このパーツが金属製なら、臆せず/怖がらずに「加熱処置」できたのですが、こういうトラップがあったりするので要注意です!(怖)

↑ようやく鏡筒最深部に完成した絞りユニットをセットできました(汗) ブルー色の矢印で指し示している箇所の爪、或いはグリーン色の矢印で指し示している箇所の爪、このどちらが「開閉爪で制御爪なのか???」は、まさに「原理原則」に従えば自明の理です(笑)

↑ようやく鏡筒最深部に完成した絞りユニットをセットできました(汗) ブルー色の矢印で指し示している箇所の爪、或いはグリーン色の矢印で指し示している箇所の爪、このどちらが「開閉爪で制御爪なのか???」は、まさに「原理原則」に従えば自明の理です(笑)

↑こちらは「直進筒」で写真上方向が後玉側方向を表します。やはり「連携アーム環」が2本介在し、それに備わる「爪」をグリーン色の矢印でブルー色の矢印で指し示しています(汗)

↑こちらは「直進筒」で写真上方向が後玉側方向を表します。やはり「連携アーム環」が2本介在し、それに備わる「爪」をグリーン色の矢印でブルー色の矢印で指し示しています(汗)

この箇所にグリースを塗っていたアホな整備者が以前居ましたが(笑)、今回の個体はグリースが塗られていませんでした(驚) やはり「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」が施されている製品設計なので、ここにグリース/潤滑剤を塗るなど愚の骨頂です(汗)

しかもそれを証明するが如く「ポリエチレン製環 (白色)」が間に挟んで介在させられ、さらに鋼球ボールすら6個組み込んで平滑性を担保させているのに、グリースを塗るバカが居るワケです(笑)

今回の個体も残念ながら、鋼球ボールが1個足りず、5個しか入っていません (絞り羽根制御に支障にならない位置にセットしました)(涙)

金属材相手に整備しているのに、どうしてそういう「材の種別を無視するバカが居るのか」本当に理解に苦しみます(笑)

↑だんだんと核心に迫っていきます(怖) 「❶ 鏡筒」と「❷ 直進筒」です。こんな感じに互いがスライドしながら組込まれます。

↑だんだんと核心に迫っていきます(怖) 「❶ 鏡筒」と「❷ 直進筒」です。こんな感じに互いがスライドしながら組込まれます。

実は今回の個体もこれら2つの筒の内外に「白色系グリース」を塗っていますが、グリースの量が非常少なかったので「もしかしたら当方のこのブログを観たのか???」的妄想です(笑)

しかしもしも観ていたのなら「白色系グリースを塗るなョ!」と言いたいですね(笑)

上の写真のとおり、当方はここにもグリース/潤滑剤など一切塗布しません(笑)・・何故なら、表裏面で「平滑メッキ加工」だからです(笑) 過去メンテナンス時に塗布されていた「白色系グリース」のせいで、経年劣化進行に伴い酸化/腐食/錆びが促されていましたが、当方の『磨き研磨』により「平滑メッキ加工」が復活しています(涙)

↑このモデルはダブルヘリコイド方式なので、内外ヘリコイド群が互いに回転しながら駆動します。その時、鏡筒をスライドさせて直進動させる目的と役目を体現させている大変重要なパーツが、上の写真「直進キー」ですが、このモデルの場合、前述のように「平滑メッキ加工」なので「ポリエチレン製キャップ」が介在します(汗)

↑このモデルはダブルヘリコイド方式なので、内外ヘリコイド群が互いに回転しながら駆動します。その時、鏡筒をスライドさせて直進動させる目的と役目を体現させている大変重要なパーツが、上の写真「直進キー」ですが、このモデルの場合、前述のように「平滑メッキ加工」なので「ポリエチレン製キャップ」が介在します(汗)

これが意味するのは「グリース/潤滑剤の塗布が100%必要ない」であるにも関わらず、ここに「白色系グリース」を塗るバカが多いです(笑)

例えば上の写真を観てちゃんと気づきを得られないとイケナイのですが(笑)、どうして「直進キーガイド (切り欠き/スリット/溝) の両端は円形状に少し大きめに切削されているのか?」です(汗)

このように少し大きく空いてしまうと、両端に「直進キー」が来た時に停止するものの、その固定位置が極僅かにズレて狂うのではありませんか???(笑)

実はここに「原理原則」が隠れていて、それを補填する目的と役目の為に「ポリエチレン製のキャップを被せている」のが、製品設計者の意図だと理解していなければダメなのです(笑)

逆に言うなら、どうしてガイドの溝部分は少しだけ狭くなっているのでしょうか???(笑)

そういう事柄が「観察と考察」により知られ「原理原則」に則り自ずとその目的と役目が把握できる為、結果的に『本来在るべき姿』が見えてきます(笑)・・当方は技術スキルが低いので、何一つ難しいことができませんから、このように単純明快な思考回路だけでオーバーホール作業を進めているにすぎません(恥)

この「原理原則」とは、ポリエチレン製キャップを介在させることで、そのポリエチレン材の伸縮/膨張原理を活用しているにすぎません(笑) つまりガイドの溝部分を行ったり来たり動いている最中は「常にチカラが伝達され続けている」からこそ、ポリエチレン製キャップはそれの必要分だけを残しつつも「瞬時に直進動のチカラに変換していく」ワケで、その時生じている抵抗/負荷/摩擦は「キャップ自身が楕円状に変形して」瞬時に相殺してしまう要素こそが「ポリエチレン材をチョイスした製品設計者の企図」なのです(笑)・・従って前述の両端に到達した時は「単にポリエチレン製キャップは元の円形状に復帰しているだけ」なので、位置がズレて狂うこともありません(笑)

そんなのはイチイチ頭で考えずとも、リアルな現実にこの「直進キー+ポリエチレン製キャップ」のスライド状況を視ていれば、すぐに理解できます。両端にポリエチレン製キャップが来た時に「一瞬プッと膨らんでスコンと気持ちよく停まる」可愛らしさが、どうして分からないのでしょうか(笑)・・当方などは、毎回この「フローティングシステム」内蔵OLYMPUS製モデルを整備するたび、楽しんでしまいますね (そんくらい気持ちいい感触)(笑)

・・だからこそ、余計な負荷を与えるグリースや潤滑剤をここに塗布してはイケナイのです(笑)

経年劣化進行に伴い金属材に酸化/腐食/錆びが促されることまで想定してポリエチレン製の

キャップをチョイスしているハズなのに、そこにグリースや潤滑剤が関わると「ポリエチレン材の本来の伸縮/膨張原理が狂わされる」とどうして考えないのか、本当に不思議です(汗)

そんなに「白色系グリース」に頼って平滑性を確保したいと言うのなら「ではどうしてこのガイド (切り欠き/スリット/溝) の切削面は、粗く切削されたままで表面を研磨処理していないのか???」と問い詰めたいです(笑)

・・まるで言っていることとヤッていることの道理が通っていないではありませんか!(笑)

ポリエチレン製キャップが自ら楕円状に変形しながらスライドしていってくれるので、その時下手に面取り加工まで施して「平滑メッキ加工仕上げ」を施すと、本来の狙ったポリエチレン材の復元能力が消失してしまい「却ってトルクムラや酷ければ重いトルクに陥ってしまう」瑕疵原因に至るからこそ、そのまま「ポリエチレン材の性質をひたすらに信じて」チョイスしたのが、OLYMPUS製品設計陣の企図なのではないのですか???(涙)

いいですか!!! 当方は高卒ですョ!!!(笑) それに対してプロのカメラ店様や修理専門会社様に在籍しているプロの整備者様方は「大学出」なのではありませんか???(笑) 頭が悪い当方にこのように罵られていて、恥ずかしいと思わないのですかねぇ〜(笑)

↑光学系格納筒を並べて撮っています。左から順に「前群格納筒/後群格納筒/昇降筒」です(汗)・・いずれも内外全てが (ネジ山まで含めて)『微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工』です。

↑光学系格納筒を並べて撮っています。左から順に「前群格納筒/後群格納筒/昇降筒」です(汗)・・いずれも内外全てが (ネジ山まで含めて)『微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工』です。

ちなみに白っぽく写っている箇所は「メッキ加工時の保持具の跡」なので、製産時点を表します。

↑上の写真は「前群格納筒」ですが、赤色矢印で指し示している箇所に「穴」があります(汗)

↑上の写真は「前群格納筒」ですが、赤色矢印で指し示している箇所に「穴」があります(汗)

・・ところが他の格納筒には穴がありません (昇降筒ですら無い)(汗)

この「穴」の存在理由は「季節の移り変わりによる外気温変化による金属材の熱膨張/収縮の結果起きる、気圧変化を解消させる目的と役目」です(汗)

つまりこの「前群格納筒」だけが熱膨張/収縮するワケではありませんが (他の金属材も同じように影響を受けるから)、格納している光学硝子材の成分や配合と厚みなど、諸々の要因から気圧変化による光学硝子材の応力反応を避けたいのです(汗)

逆に言うなら「このモデルでトルクを最終的に決定づけている箇所は、この光学系前群格納筒のネジ込み量」であることを、このモデルの整備を行う整備者がちゃんと熟知しているのか、把握できているのかが決め手だと述べているのです(笑)

そんくらい神経質な格納筒なので、ワザワザ気圧調整用の穴まで備えたのです(汗) 要はこの格納筒の金属材の熱膨張/伸縮が後ろに位置する「フローティングシステム」の脅威に至り、ひいては最終的な操作性の瑕疵へと繋がっていくことを「ちゃんとOLYMPUS製品設計陣は想定できていた」ということを語っているのです!(涙)

その根拠の一つが上の写真でも明らかなように「格納筒のネジ山が長い/多い/厚い」点です。確かにこの光学系前群は鏡筒にネジ込むと、まるでブラ下がっているかのように見えますが、入射光の入射角担保の為に、これだけのネジ山量を備えているのです(驚)

・・つまりこのネジ山が明示するのは、フリンジの因果がここで起きていたことです(泣)

こういう些細な事柄こそが致命的な微調整要因へと繋がるので「観察と考察」は必須だと、このブログでも何度も何度も執拗に述べ続けています(汗)

↑一方「昇降筒」のほうは、こんな感じで「直進筒」に入ります。もちろんここにも「ポリエチレン製キャップ付随の直進キー」がセットされます。

↑一方「昇降筒」のほうは、こんな感じで「直進筒」に入ります。もちろんここにも「ポリエチレン製キャップ付随の直進キー」がセットされます。

↑しかしやはりこの個体も過去メンテナンス時に「不必要、且つ致命的な所為が施された」事実に至ります(涙)

↑しかしやはりこの個体も過去メンテナンス時に「不必要、且つ致命的な所為が施された」事実に至ります(涙)

赤色矢印で指し示している箇所は昇降筒の内外に施されている「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」です。ところが「直進筒」の昇降筒が入る箇所の内壁には「2種類のメッキ加工が施されている」のに、過去メンテナンス時の整備者が、ここにも「白色系グリース」を塗ったので(涙)、結果的にグリーン色の矢印で指し示している箇所のメッキ加工は「経年の中で擦れてしまいほぼ剥がれきっている状況」です(涙)

一方ブルー色の矢印で指し示している箇所のメッキ加工は普通のメッキ加工なので、特に平滑云々の目的と役目はありません。

つまりこのメッキ加工の違いが意味するのは「グリーン色の矢印で指し示している箇所だけが昇降筒との接触面である」製品設計なのが垣間見え、ここにグリース/潤滑剤など塗るのが大きな間違いであることを示唆しています(泣)

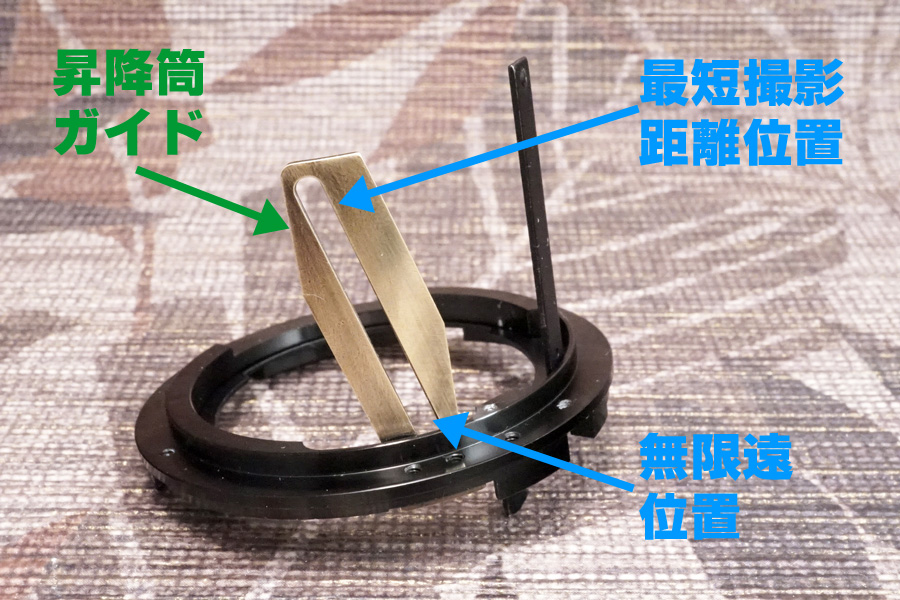

↑いよいよ組み立て工程も終盤に差し掛かります(汗) 赤色矢印で指し示している箇所1箇所だけ「直進キーが長く突出する」ワケですが、これが「昇降筒ガイド/フローティングガイド (斜め状の切り欠き/スリット/溝)」刺さり、距離環の回転に連携して「昇降筒」を回転させながら操作していきます。

↑いよいよ組み立て工程も終盤に差し掛かります(汗) 赤色矢印で指し示している箇所1箇所だけ「直進キーが長く突出する」ワケですが、これが「昇降筒ガイド/フローティングガイド (斜め状の切り欠き/スリット/溝)」刺さり、距離環の回転に連携して「昇降筒」を回転させながら操作していきます。

・・つまりこのモデルの光学系の中で、昇降筒だけが回転運動します。

そしてご覧のように「昇降筒」を駆動させる切り欠き/スリット/溝は「逆への字型」なので、距離環の回し方によっては「一度進んでは戻って後退しつつ、やがて再び直進する」動き方をするのがご理解頂けるでしょうか・・この方向性は、上の写真の「直進キーの位置」が無限遠位置を意味し、距離環を回して最短撮影距離方向に向かうに従い「どんどん光学系前後群から離れていく動き方」なのがご理解頂けるでしょぅか。

・・つまり冒頭で解説した特許出願申請書の掲載構成図と同一なのです (当たり前ですが)。

これが冒頭で解説した「昇降筒のふるまい」なので、必然的に整備する際

この「逆への字型のどの位置が無限遠位置なのか」を、整備者は確認する

べきなのです。

↑上の写真は以前扱った個体の写真からの転載説明です。「昇降筒ガイド (切り欠き/スリット/溝)」は、このように真鍮材/ブラス材で用意される非常に硬質な素材のパーツです。このガイド (溝) 部分に、一つ前の写真で赤色矢印で指し示している箇所の「直進キーの長いほう」が刺さるので、距離環を回して繰り出し/収納動作した時100%連動して「斜め状に行ったり来たりする」仕組みです。

↑上の写真は以前扱った個体の写真からの転載説明です。「昇降筒ガイド (切り欠き/スリット/溝)」は、このように真鍮材/ブラス材で用意される非常に硬質な素材のパーツです。このガイド (溝) 部分に、一つ前の写真で赤色矢印で指し示している箇所の「直進キーの長いほう」が刺さるので、距離環を回して繰り出し/収納動作した時100%連動して「斜め状に行ったり来たりする」仕組みです。

上の写真で説明するなら、昇降ガイドの根元部分が「無限遠位置の時の一番長い直進キーの停止位置」であり、その反対側ガイド一番上部分が「最短撮影距離位置の時の直進キー到達点」を意味します。

そんなのは当たり前の話です!(笑) 何故なら、距離環を回して最短撮影距離位置まで鏡筒を繰り出しているので、必然的に「昇降筒も繰り出されている」ワケで、マウント部から最も離れた位置に至っている時に「逆に昇降筒は近づいていなければイケナイ原理」として光学設計しているのが「逆への字型の切込みに設計した目的と役目」です(笑)

ここがこのモデルの最大のポイントです! 前述「逆への字型の昇降筒駆動」に対し、この昇降筒ガイドは斜め方向に一直線なのです! 「逆への字 vs 斜めに一直線」と言う駆動原理に、真正面から注目しなければイケナイのです!

この駆動原理こそが「フローティングシステムの制御そのモノを指す」と認知すべきであり、それこそがまさにプロの整備者たる資質なのです!

するとこの時、入射光の光束 (入射光の光量) は一部が減じられていることが理解できます(驚) つまりこのことこそが発明設計者たる「三原 伸一」氏が記述していた「困難を極める」ので「確実な補正の為には波長を個別に制御していく必要がある」との内容すら合致していることを意味します(驚)

・・素晴らしいです!(涙)

だからこそ冒頭で述べてきた、この頃のオールドレンズは「何を活かして、何を捨てるのかの選択の世界」との概念が理解できます。逆に言うなら「非球面レンズ」の登場により、それら減じられる波長の光束が消されずに残って活用されていく方向性に変わり、それがそのまま光学設計史の大きな変革をもたらした経緯が理解できるものと考えます(涙)

このように光学設計史を捉えていくと、やがて50年後には当然の発展の如く「平面レンズが登場する」のは間違いないと当方には受け入れられます(涙)・・そうです! ついに光学硝子材が一切介在しない時代が到来します(涙)

つまり「光を波長だけで捉える技術が確立される」とみており、その結果光学硝子材の存在と役目は終焉を迎えます(涙) 被写体からの入射光はその全てを余すこと無く「100%の波長として一斉に一瞬で連続的に記録する」時代が来て、それは劇的な記録速度と記録量を体現させている世界であり、実際昨年中に記録量を1000倍まで高められる新技術が発見されました(驚)

処理速度も高速化が追求され、やがて近いうちに商用まで進んでしまい平面レンズ技術は確立されていくでしょう (既にPanasonicが工業用で開発済)。その時、その時代には、アプリで好きな位置に後からピント面を作り、ボケ味も自在に変化でき、入射角度まで変更できるので、その時クラシックレンズ (この当時には今のオールドレンズがクラシックレンズと呼ぶように変わっていると思います) は、ひたすらに極々一部の収集愛好家だけの宝物として変位していることでしょう(涙)

それらクラシックレンズの光学設計は、今回の「AUTO-MACRO 90mm/f2」ですら、アプリのプログラムにデータとして蓄えられているので、簡単に瞬時に再現され「まるでこのモデルの描写性が再現された動画/静止画が観られる、記録できる」時代なのでしょう(涙)

皆さんが大好きなコントラストが低下したハイキ〜な写り具合も、大好きな光輪もゴーストも

何もかも全て自在に再現できシミュレーションできるので、光学硝子材の必然性を失い完璧に消滅します!(涙)・・それこそ、薄いクモリが残る光学系すらシミュレーションできてしまいます(笑)

・・もうすぐ、そういう時代がやってきます(涙)

今回のオーバーホール作業のように、あ~だこ~だ色ズレの因果を探るべく四苦八苦する根拠すら存在しないのです(笑)・・全ての光は100%そのまま現実に一切乖離することなく残る時代です(笑)

いったい昔の誰が、鯨油の街灯がいずれはLED光照明に取って代わる時代が来ると、予測していたでしょうか(笑)・・進歩とは、そういうことですから、当方のような人間はただただ消えていくだけで良いのです(笑)

・・だからこのようにオーバーホールする意義は無いのです(笑) 将来まで残りませんから。

単に当方がオーバーホールすることで、僅かでも喜んで頂ける方がいらっしゃるから、その使命を全うさせているだけの話です(笑)・・意義なんて、そんな大それたモノなんて、存在しないのです(笑)

今あるオールドレンズの将来的な存在価値なんて、せいぜい「棚の上に飾って、時には観て眺めて触ってイジるだけの価値」しか・・残らないのが宿命なのでしょう。

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホールが終わりました。残念ながら光学系内の非常に微細な汚れ状の一部は、そのまま除去できずに (おそらくコーティング層を侵食している) 残っています・・申し訳ございません。

↑完璧なオーバーホールが終わりました。残念ながら光学系内の非常に微細な汚れ状の一部は、そのまま除去できずに (おそらくコーティング層を侵食している) 残っています・・申し訳ございません。

↑各光学硝子レンズに着色されていたコバ端塗料などは「全て水性溶剤も油性溶剤でも一切溶けなかった」為、製産時点を維持していると指摘できます。従ってご覧のように真っ黒です(笑)

↑各光学硝子レンズに着色されていたコバ端塗料などは「全て水性溶剤も油性溶剤でも一切溶けなかった」為、製産時点を維持していると指摘できます。従ってご覧のように真っ黒です(笑)

↑「フローティングシステム」内の光学系第7群〜第9群の3枚も全てスカッとクリアに戻りました (当たり前ですが)(涙)

↑「フローティングシステム」内の光学系第7群〜第9群の3枚も全てスカッとクリアに戻りました (当たり前ですが)(涙)

↑ここで「最小絞り値:F22まで閉じた絞り羽根を撮影しようと試みて瑕疵発見!」です(汗)

↑ここで「最小絞り値:F22まで閉じた絞り羽根を撮影しようと試みて瑕疵発見!」です(汗)

・・いったい前述した「完璧なオーバーホールが終わっている」は、何なのか???!!!

ですです(汗)・・穴があったら入りたいです(恥)

マウント部に備わる「プレビューボタン」を押し込みながら、絞り羽根の開閉操作をしていたら「???」と初めて気づきました(汗)

絞り環を回して設定絞り値を変更していくと、その時の絞り羽根の戻りが緩慢になったりするのです (閉じるのは適正で確実/戻りが緩慢で完全開放に戻らないことが起きる)。

それでようやくおかしいと気づき取り外したマウント部が上の写真です(汗)

赤色矢印で指し示している箇所の「プレビューボタン」から連携して伸びる「操作アーム」の途中が大きく歪曲しているのです!(驚) しもその先端で「絞りユニットの開閉アームを操作すべき箇所は、逆に下向きに曲がっている」のです!!(驚)

↑さらに再びバラして取り外した「操作アーム」です。赤色矢印の箇所が擦れてメッキが剥がれているのが分かります。

↑さらに再びバラして取り外した「操作アーム」です。赤色矢印の箇所が擦れてメッキが剥がれているのが分かります。

要は過去メンテナンス時の整備者が、この「操作アーム」をワザと故意に変形させていたことが明らかになりました(涙)・・何故なら、ご覧のように「梨微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」仕上げなので、擦れ痕が残るハズがないのです(汗)

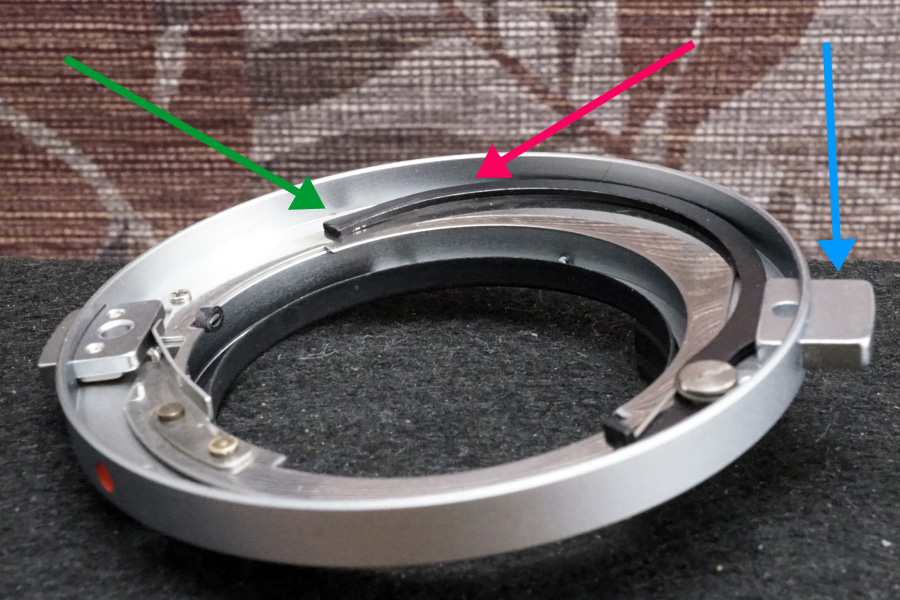

↑上の写真も再びバラして原因追求している時の撮影です(汗) グリーン色の矢印で指し示している箇所のアームが「制御アーム」であり、絞り環に連携すると同時に、長大な連携アームが前玉側方向に向かって伸びており、絞りユニット内の「制御爪」に刺さります。

↑上の写真も再びバラして原因追求している時の撮影です(汗) グリーン色の矢印で指し示している箇所のアームが「制御アーム」であり、絞り環に連携すると同時に、長大な連携アームが前玉側方向に向かって伸びており、絞りユニット内の「制御爪」に刺さります。

同様赤色矢印で指し示している箇所の「開閉アーム」が、やはり長大な連携アームを経て「開閉爪」に刺さります。

実は、既にこの時点で「開閉アームの戻りが緩慢」なのを掴みました。つまりマウント部内部の「プレビューボタンから繋がる操作アームの問題ではない」のに、過去メンテナンス時の整備者は「操作アームを曲げてごまかしの整備をしていた」ワケです(笑)

↑実は上の写真を撮影する前に、さらにバラして絞りユニットにまで戻っているので、ほとんど完全解体に近い状況まで遡っています(涙)・・もうすぐ完成すると信じていた当方がバカでした!(恥)

↑実は上の写真を撮影する前に、さらにバラして絞りユニットにまで戻っているので、ほとんど完全解体に近い状況まで遡っています(涙)・・もうすぐ完成すると信じていた当方がバカでした!(恥)

結局、絞りユニットは全く正常で適切に仕上がっており問題ありません。光学系前後群も問題ありません。もちろん鏡筒と直進筒も、さらにフローティングシステムすら適切で正常です。

何と変形していたのは「赤色矢印で指し示している箇所の昇降ガイドたる切り欠き/スリット/溝」でした!(驚)

正しく過去メンテナンス時の整備者の所為を説明するなら、上の写真に写っている飛び出ているストッパー部分が、極僅かに上方向に傾いているのです(汗)・・それでこの上からマウント部が被さると、3本の締付ネジのうちの1本の箇所で、このストッパーの変形が干渉し、締付ネジの締め付けの際に「抵抗を感じた/マウント部が微かに撓っているのが指に伝わってきた」との瑕疵状況だたと、理解できました(汗)

これがプロの整備者の仕業なのです!(驚) 前のほうでさんざん解説してきた

「逆への字 vs 斜めに一直線」という駆動原理=まさにこのマクロレンズの

描写性能を決定づける核心部分を、このように変形させて「ごまかしの整備」

を平気で行うのです!(驚)

何故なら、上の写真のとおり「昇降筒ガイド (切り欠き/スリット/溝)」は「皿頭ネジ」で締め付け固定なのです(泣)・・「皿頭ネジ」の目的と役目を整備者自身が理解していないから、そういう「ごまかしの整備」を平気で処置できます(怖)

このパーツは真鍮材/ブラス材なので、そう簡単には変形しません(汗) おそらく万力を使ったのか何なのか分かりませんが、そういう硬さの金属材です(汗)

仕方ないので、ハンマーで叩き込んで水平に戻しました(汗)

・・いったいどういう観点から、こういう行為ができるのでしようか???(泣)

もぅここまで来ると、腹立つよりも呆れるばかりです(涙) どうせ当方の仕事は、こういう過去メンテナンス時の整備者の尻拭いが身分相応なのでしょうから、それに徹するしかないのでしょう(笑)

・・笑えます、アホらしぃッ(笑)

全てが道理尽くしで繋がって白日の下に晒されてしまいましたが(汗)、過去メンテナンス時のプロの整備者は、絞りユニット内の「制御キー」の固定位置をミスり、絞り羽根開閉異常が発生したものの「制御キーの微調整ミス」と気づかないまま、今度は「光学系前群格納筒のネジ込み停止位置をミスッた」結果、ダブルヘリコイド群の「外筒 vs 内筒のネジ込み位置の微調整を怠り、バラした時の位置のまま組み上げてしまった」3つ目のミスを犯します(怖)

結果、冒頭の説明どおり極太のフリンジ出現に至るものの「何と無視した」始末で、ピント合焦点の解像度だけを詰めています(驚)

そのうえで、最後の確認の際に「絞り環操作で絞り羽根の動きが緩慢になる開閉異常を発見」したので、上の写真のストッパーを上方向に強制的に曲げて「開閉アームの停止位置をズラした」所為に及び、それで適切に戻ったと信じ込んだのです(涙)

それら全てのミスを正しく適切な状況に戻しがた為に (つまり製産時点の状態に戻したが為に)

必然的に今度はその曲げたストッパーを元に戻す作業までヤラされるハメに陥ります(笑)

・・これが超高難度なこのモデルの整備を行うプロの整備者の所為です!!!(笑)

平和ニッポン・・何でもアリなのですねぇ〜(笑)

結果、これら「ごまかしの整備」の影響から残ってしまった瑕疵内容は、その総てが今回オーバーホール/修理した当方の技術スキルとして低評価されることに至ります(笑)

どうしてこれを「不条理」と言ってはイケナイのでしょうか???・・悔しいです(涙)

↑当初バラした時からいったい何回組み直しているのか分かりませんが、ネット上を探索すると「僅か3回しか組み直していない整備者が居る」ワケで、当方よりも遥かに孤高に位置する「高技術スキル所持の整備者」です!(驚)・・このモデルを3回で組み上げてしまうなんて、当方からすれば神様にしか見えません!(驚)(驚)(驚)

↑当初バラした時からいったい何回組み直しているのか分かりませんが、ネット上を探索すると「僅か3回しか組み直していない整備者が居る」ワケで、当方よりも遥かに孤高に位置する「高技術スキル所持の整備者」です!(驚)・・このモデルを3回で組み上げてしまうなんて、当方からすれば神様にしか見えません!(驚)(驚)(驚)

・・そう、上には上が居るのです(笑)

ここはやはり矛を収める時が近いことを示していますね(笑) 後もう少し使命を果たして、数人しか居ないファンの方々のオールドレンズ達を喜ばせて引退したいと思います(涙)

ようやくどの距離環の位置でも問題なく絞り環の設定絞り値で、適切に絞り羽根の開閉動作が担保されました(涙)

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースはいつもの如く「黄褐色系グリース」であり、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースはいつもの如く「黄褐色系グリース」であり、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

・・とは言いつつも実は当初バラす前時点のトルクからたいして軽く変わっていません!(汗)

つまりオーバーホール/修理のご依頼内容の一つだった「トルクを軽くしてほしい」は、ほぼ実現できていません(涙)・・申し訳ございません!

改善できたのはフリンジの問題だけで、例えば光学系内の微細な汚れ状も、多くがそのまま残っています(涙)

・・当方の技術スキルはこの程度なので、どうか皆様も重々ご承知おき下さいませ!(恥)

ハッキリ言って、プロのカメラ店様や修理専門会社様宛にオーバーホールをご依頼されるのが、このモデルは良いのだと思います。最低でも、ガラスケースに並ぶレベルには仕上がっていると思います。

・・当方の出る幕は、そろそろ終わっていきますね。

↑上の写真のように、今回のオーバーホール/修理ご依頼者様は「当方の為だけに、Rayqual製のOM−LM V3マウント (赤色矢印) とLM−SαEマウントアダプタ (グリーン色の矢印) の2つを、ワザワザご用意頂いた」と言う、まさに『神々しい方』です(涙)・・ありがとう御座います!(涙)

↑上の写真のように、今回のオーバーホール/修理ご依頼者様は「当方の為だけに、Rayqual製のOM−LM V3マウント (赤色矢印) とLM−SαEマウントアダプタ (グリーン色の矢印) の2つを、ワザワザご用意頂いた」と言う、まさに『神々しい方』です(涙)・・ありがとう御座います!(涙)

それにもかかわらず、どうしてちゃんと仕上げられなかったのか、本当に恩を仇で返すような仕打ちに猛省しています(涙)・・申し訳ございません!

とりあえず、無限遠位置の微調整は当方所有のRICOH製「GXR」にA12レンズユニットを使い「LMマウント規格」としてRayqual製「OM-LM V3マウントアダプタ」を経て仕上げました。この後に掲載する実写の撮影だけ、Rayqual製「LM-SαEマウントアダプタ」にて装着し撮影しています。

オーバーホール/修理ご依頼者様皆様に告知しているとおり、もしもお届けしたオールドレンズの仕上がり状況にご満足頂けない場合は、そのご納得頂けない要素に対して「ご納得頂ける分の金額をご請求金額より減額」下さいませ。

減額頂ける最大値/MAX額は「ご請求金額まで (つまり無償扱い)」とし、大変申し訳御座いませんが当方による弁償などは対応できません・・申し訳御座いません。

無限遠位置 (当初バラす前の位置から改善/ピタリの位置)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:90㎜、開放F値:f2.5、被写体までの距離:156m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:78m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、80m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の160m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

また冒頭からさんざん解説しまくったフリンジの問題は以下の仕上がり後の実写の通り、ほぼ解消し「本来の鋭いピント面を確保したまま、フリンジの憑き纏いが消えた」写りになりました・・が然し、距離環を回すトルクは重くなり、光学系内の微細な汚れ状もほぼ残ったままです (スミマセン)(涙)

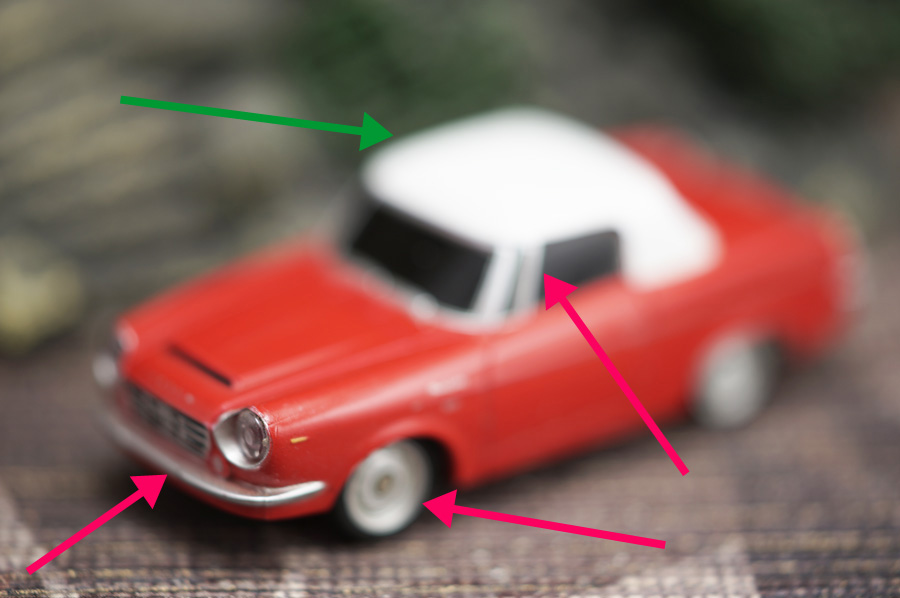

↑当レンズによる最短撮影距離40cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離40cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑上の写真は、一つ前の開放実写と同一の写真を使い、フリンジについて解説しています。先ずグリーン色の矢印で指し示している箇所の「緑色の滲みなど」写真画像に映り込んでいる「色かぶり」なので、フリンジではありません (背景のお城模型のカラーリングがそのまま滲みの境界で色かぶりしている現象)。

↑上の写真は、一つ前の開放実写と同一の写真を使い、フリンジについて解説しています。先ずグリーン色の矢印で指し示している箇所の「緑色の滲みなど」写真画像に映り込んでいる「色かぶり」なので、フリンジではありません (背景のお城模型のカラーリングがそのまま滲みの境界で色かぶりしている現象)。

同様に赤色矢印で指し示している箇所もフリンジではなく、やはり滲みのかぶり現象なので、パープルフリンジもブルーフリンジも、当初太く現れていたグリーンフリンジすらご覧のように視認できません(汗)

完全開放状態のピント面でこのようにフリンジが出現しないので (本当は出現しているのでしょうが、可視光域の中で薄すぎて当方の瞳では視認できていません)(汗)、仮に距離環を回して無限遠位置方向に至っても「冒頭の解説から、さらにフリンジの太さは細くなっていく」からこそ、無限遠位置での微調整が必須だったのです(汗)

・・と言っても、今となっては言い訳にしか聞こえませんが (スミマセン)(涙)

↑最小絞り値「f22」です。なかなか視認できませんが、僅かに「回折現象」の影響が現れ始めています。

↑最小絞り値「f22」です。なかなか視認できませんが、僅かに「回折現象」の影響が現れ始めています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

今回のオーバーホール/修理ご依頼、誠にありがとう御座いました! 大変おまたせしてしまい申し訳ございません。しかもマウントアダプタまで複数ご用意頂いたのに、ご期待に添える仕上がりに至らず、本当に申し訳ございません!!!(涙)

・・お詫びします。