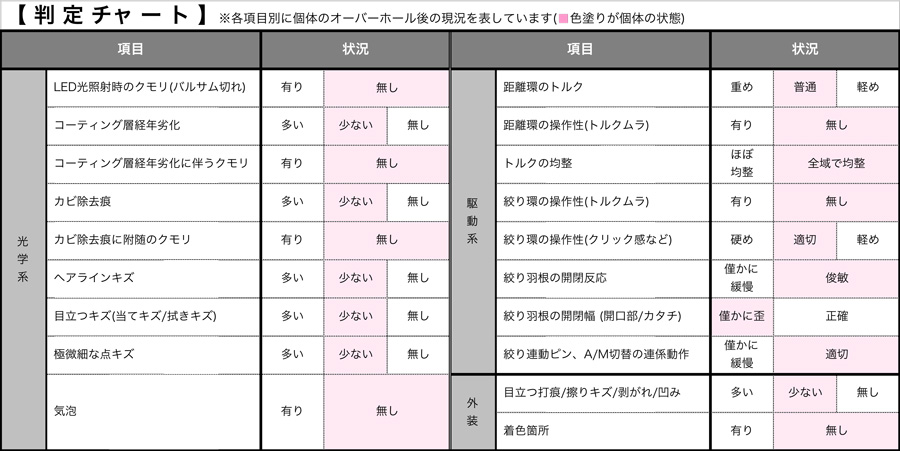

♦ Rollei (ローライ) Rollei-HFT Distagon 35mm/f2.8 Made by Rollei《後期型》(QBM)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、旧西ドイツは

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、旧西ドイツは

Rollei製広角レンズ・・・・、

『Rollei-HFT Distagon 35mm/f2.8《後期型》(QBM)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、当時の「QBMマウント規格品 (Quick Bayonet Mount)」だけで捉えるとちょうど40本目にあたりますが、今回扱った「35㎜/F2.8」だけでカウントすると僅か5本目、さらにその中から「後期型」に絞ると2本目の扱いと言う状況です。

どうして「後期型」が少ないのかと言えば (ホンネを言ってしまうなら) 当方自身の嗜好から「前期型時代のSLタイプの筐体外装デザインが好きだから」との、まるでシルバークロームの飾り環部分に「してやられている感」が大だったりします(汗)

どうやら当方の祖先の中には、ヨーロッパ人の血が混じっているようで(笑)、シルバーライクなモノに無意識のうちに惹かれてしまうようで、それこそカラスみたいなヤツです (誘引力に勝てない)(笑)・・ブリティッシュ的な (英国の警察官の帽子なんか大好き!) 或いは旧西ドイツ的なシルバーな光彩が混じると堪りません(笑) その一方で米国の質実剛健的、且つ合理的な意匠に多くの場合でそそられません(笑)・・単にそれだけの理由です(汗)

・・だからゼブラ柄のオールドレンズなんかは、もぉ〜大大大好き!(笑)

従って日本製の多くのオールドレンズや「後期型時代の黒色鏡胴モデル」なんかに遭遇すると一瞬自身の初期反応が遅れます(笑) 次に好きなのがシルバーなオールドレンズ達なので、どんだけ「光り物」に弱いのかをマザマザと示しています (だからカラスみたいなヤツ)(笑)

・・どうりでこのブログも、ウザイッと嫌われるワケです(笑)

それはともかく、今までに扱ってきた「QBM規格品」の整備の難しさを熟知しているが故に、それこそ鼻歌交じりで今回のオーバーホール/修理ご依頼を承ったものの、イザッ完全解体に挑むと「おぉ〜!」と唸ってしまうほどにヤバイ状況が内部に残る個体で、正直「マジッで?!

コレ、14年間で初めてじゃん!!!」と冷や汗タラタラ状態でした(汗)・・気づけばあっという間に3日間が経過し、本日のブログ掲載に至った次第です(恥)

・・要はそのヤバイ箇所の改善に、3日間を要したという為体(汗)

結果的に、いろいろ瑕疵内容が残ってしまい、自身の技術スキルの低さを今一度思い知るハメに陥りました(汗)・・恥ずかしいぃ〜ぃ〜!(恥) 穴があったら入りたい/隠れたいと言うのはこういう状況なのでしょうか(汗)

・・誠に、真に申し訳ないばかりです(涙)

とは言っても、一応フツ〜に使えるよう仕上げてあるので、ここであ~だこ~だ瑕疵内容を告知しなければ、もしかしたら気づかないままかもしれません(汗)・・しかし、そういう微々たる瑕疵内容でも「知ってしまった以上隠せない」ヤツなので、捕まって拷問にでも遭えば、

ものの数分で全て白状してしまいます (意志力が皆無レベル)(笑)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

今回扱ったモデルに関し、特にネット上を探っていると「相変わらず日本国内のサイト解説にだけ限定して間違った情報を流している」点について、先ずは説明していきたいと思います。

(海外のサイトで発見できなかったから)

それはやはり何と言っても「実装光学系に関する情報」ですが「後期型から6群6枚のレトロフォーカス型光学系に変わっている」との言説に凝り固まっています(汗)

これは基を正すつもりで探れば案の定「某有名処」の情報に辿り着くのですが、2022年来そこのサイトで誹謗中傷され続けてる立場たる当方にすれば、当然のことながら (そのサイトの愛読者は) 誰ひとり当方のことなど信用/信頼する道理が無く、至極理に適った経緯だったりします(笑)

それはともかく、このモデル「Rollei-HFT」刻印がレンズ銘板に付随する「後期型」は、その「前期型」から全く100%同一の5群5枚レトロフォーカス型光学系を踏襲し続けているのが正しい認識であるべきです。それはこのモデルの登場時期に前後し発売されていた同じ広角レンズ・・VOIGTLÄNDER製「COLOR-SKOPAREX 35mm/f2.8シリーズ」・・の実装光学系とも同一であり、もちろん初期の頃のCarl Zeiss製「Distagon 35mm/f2.8 (QBM)」からして同一です(笑)

逆に指摘するなら、日本国内のヤシカがCarl Zeissと提携して、1975年に発売した一眼 (レフ) フィルムカメラ「RTS」タイプ向けで揃えられていた「C/Yマウント規格品」のCarl Zeiss製「Distagon 35mm/f2.8 T* (C/Y)」が実装している光学系こそが6群6枚レトロ

フォーカス型光学系なのであって、このブログでも何回もそのように述べているものの、相変わらずネット上の情報は「後期型から6群6枚レトロフォーカス型光学系」の情報にまとまっています(汗)

・・客観的に捉えようと努力する海外に比べて、はたして日本は(汗)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1970年に旧西ドイツの老舗光学メーカーRollei (ローライ) から

1970年に旧西ドイツの老舗光学メーカーRollei (ローライ) から

発売された一眼レフ (フィルム) カメラ「Rolleiflex SL35」が採用

したマウント規格が「QBMマウント」です。

(右写真はMade by Rollei Planar 50mm/f1.8 装着のSL35)

単にこのフィルムカメラ登場とそのオプション交換レンズ群だけに

絞って捉えようとするからオカシクなります(汗)

(以下、2023年時点考察を一部更新しています)

【旧西ドイツZeiss Ikonを取り巻く背景】

1756年:オーストリアのウィーンでVOIGTLÄNDERが創業

1849年:戦前ドイツのブラウンシュヴァイクに本社/工場を移転

1889年:戦前ドイツでCarl Zeissを傘下にしたカールツァイス財団発足

1926年:戦前ドイツのドレスデンでZeiss Ikonが発足

1932年:Zeiss Ikonがレンジファインダーカメラ「CONTAX I型」発売

・・ ドイツ敗戦時に旧東西ドイツに分断される ・・

1945年:旧西ドイツのシュトゥットガルトを本拠地としてZeiss Ikonが活動開始

1945年:旧東ドイツのドレスデンを本拠地のままZeiss IkonがCarl Zeiss Jenaに吸収

1956年:旧西ドイツでVOIGTLÄNDERとZeiss Ikonがカルテル提携

1965年:旧西ドイツでZeiss Ikon / VOIGTLÄNDER 合弁会社設立

1969年:旧西ドイツでZeiss IkonがVOIGTLÄNDERを完全吸収

1971年:旧西ドイツのZeiss Ikonがフィルムカメラ市場から撤退

1972年:旧西ドイツでZeiss Ikonがカメラ事業とVOIGTLÄNDERをRolleiに譲渡

1973年:旧西ドイツのRolleiが工場をブラウンシュヴァイクからシンガポールに移管

1974年:旧西ドイツのCarl Zeissが日本のヤシカと提携し「CONTAX RTS」発売

1981年:旧西ドイツのRolleiが倒産

1989年:「ベルリンの壁崩壊」事件勃発

1990年:東西ドイツ再統一によりCarl Zeiss JenaがZeissに吸収される

・・このような感じの年表で捉えると分かり易いかも知れませんが、それにしても何度観ても凄まじい遍歴です(汗)

すると上の年表で赤色表記の年代部分が工場との関わりになります。当初は旧西ドイツの

oberkochenにあった製産工場が、1969年VOIGTLÄNDERのブラウンシュヴァイク工場に移管されます。その後今度は1973年にRolleiに譲渡されたため、そのタイミングで製産もシンガポール工場へと引き継がれていきました。

但し、個体別の製造番号を紐解くと (製造番号事前割当制が介在する為) 工場移管のタイミング以前に既に委託製産なのか分かりませんが、一部でシンガポール製産の個体が混在します(汗)

従って最終的にこれらの光学メーカーから登場していたフィルムカメラ製品やオールドレンズなどはシンガポール工場へと移管されていった話になります。そもそも戦前ドイツに於いて「協業共同体制」の概念が各光学メーカーに浸透しており、物流や資材調達はもちろん、製品やその技術すら互いに持ち寄っていた (但し、そこにそれぞれの権利の明確化として特許出願が大きく関わっていた) ことが、戦後の旧東西ドイツでの状況を複雑にしていきます。

そして戦後その因果を起こした最大要因が何かと言えば、1950年代後半辺りから始まっていた、まさに日本の光学メーカーによる欧米諸国を股にかけた製品戦略とその席巻だったワケで、Zeiss IkonもVOIGTLÄNDERも、最後に全てを譲渡されたRolleiすら生き残る道がなかったとも言えます (母体の会社はともかく、一部の製品や商標は日本の光学メーカーとの提携や譲渡により、別の製品戦略としてその後も存続していった)(涙)

それを裏付ける根拠がちゃんと歴史として残っており、敗戦時の日本に於ける工業界の再起の一つに、当時の日本政府が海外輸出に託していたことが分かる内容として「1949年制定の外国為替及び外国貿易管理法」の存在が挙げられ、同じく敗戦国だったドイツの特許権が戦前にまで遡って凡そ70%について連合国により「戦時賠償の一貫」として剥奪されたことを受け、日本国内の光学メーカーによるコピー製品が登場する中で「いわゆるパチモン (完全な擬物のほう)」たる製品の海外輸出を政府自らが取り締まり規制する態度の表れとして、この外為法が強力に効果を発揮します。

結果、一部のそのような偽物が訴訟されるものの、多くの光学製品について「お墨付き」が得られ、凡そ当時の欧米諸国に適う信用/信頼を勝ち取ることに至りました。これが結果的に欧米諸国の現地の老舗光学メーカーの衰退を早める結果になり、1960年代に入ると立ち行かなくなり吸収合併が繰り返される中、やがて提携と譲渡を最後に消滅の道に向かいます(涙)

ここがポイントで、要は「即座に日本政府が音頭を取り、海外輸出先指向国に適合させた法規に沿わせた」ことが相手国との取引に平等性を担保でき、合わせて敗戦時日本国内の疲弊しきっていた産業工業の再建を米国による占領統治の下で急ぎ、特に南下政策を奉じていた旧ソビエト連邦とその軍による侵略の脅威を止めるべく (後の朝鮮戦争のこと)、工業界の様々な分野で急速な発展を促した「日本の高度経済成長の到来」こそが、そのままその勢いを光学製品の中にも見定めることができると考えます(汗)

逆に言うなら今ドキの「安かろう悪かろう」のイメージがスッカリ定着してしまった某国製品と比較した時、そこに「国をあげた信用/信頼の醸成も担保も何も存在していない (何故なら、共産党一党独裁体制の国だから)」ことこそが、そのまま某国製品に席巻されていかない/台頭されない唯一の違いであり、これを武器にしない限り対抗できないことは目に見えて歴史が語っているとも述べられます(怖)

当時の光学製品の如く、欧米諸国が辿った衰退と同じ運命を歩まない為にもその点を肝に銘じて某国に対抗しなければイケナイと、強く思うのです(汗)

・・このように捉えた時、何だか今の世情にとても似ているように思うのですが???(汗)

今後最低でも4年間は米国の某国に対する厳しい政策が続くと想定できます。その中で日本は「それをチャンス到来と認識して歩み寄る」のではなく、あくまでも「共産党一党独裁国家」であることを肝に銘じ (習近平の鶴の一声で総てがひっくり返るから)、米国と歩調を合わせて徹底的に対峙する必要があります。その時、日本の産業工業界に再び活力を取り戻すのは、何よりも政府の施策たる「産業工業界への投資と公共投資」が最優先ではないかと強く考えるのです。それこそ彼の田中角栄氏が提唱した「日本列島改造論」の再来すら望むところです(泣)

そのくらいの覚悟で臨まない限り、トランプ相手に習近平とプーチンに何処ぞの低属国指導者と、まるで四面楚歌の情勢に勝ち残ることはできません!

・・と話が反れましたが(汗)、このような歴史的事実からZeiss IkonとVOIGTLÄNDERにRolleiが複雑に絡み合っていたオールドレンズだったのが、今回扱うモデルの背景です(汗)

《モデルバリエーション》

※オレンジ色文字部分は最初に変更になった要素を示しています。

※Rolleiflex SL35用Carl Zeiss製「Distagon 35mm/f2.8」からの展開として掲載。

レンズ銘板刻印:Carl Zeiss銘

生産工場:旧西ドイツCarl Zeissブラウンシュヴァイク工場

光学系:5群5枚レトロフォーカス型構成

レンズ銘板刻印:Made by Rollei

生産工場:Rolleiシンガポール工場

光学系:5群5枚レトロフォーカス型構成

レンズ銘板刻印:Made by Rollei

生産工場:Rolleiシンガポール工場

光学系:5群5枚レトロフォーカス型構成

1973年発売:「COLOR-SKOPAREX 35mm/f2.8」

1973年発売:「COLOR-SKOPAREX 35mm/f2.8」

レンズ銘板刻印:VOIGTLÄNDER

生産工場:Rolleiシンガポール工場

光学系:5群5枚レトロフォーカス型構成

1973年にスタートしたシンガポール工場で造られたCOLOR-SKOPAREXは一番最初に「QBMマウント」が登場します。従って旧西ドイツのブラウンシュヴァイク工場で製産されておらず、実際に市場に流れている個体も見た事がありません。

1973年にスタートしたシンガポール工場で造られたCOLOR-SKOPAREXは一番最初に「QBMマウント」が登場します。従って旧西ドイツのブラウンシュヴァイク工場で製産されておらず、実際に市場に流れている個体も見た事がありません。

右写真はシンガポールのChai Chee Roadに建てられていた1973年当時のRolleiシンガポール工場です (パンフレットから)。

↑また上記モデルが「前述の後継品」の如くネット上で語られ続けていますが、全く違います。

左:Schneider-Kreuznach製Rollei SL-Angulon 35mm/f2.8

中:富岡光学製Rolleinar-MC 35mm/f2.8

右:Carl Zeiss製「Distagon 35mm/f2.8 T*《AEJ》(C/Y)」

例えば左は間違いなくSchneider-Kreuznach製で内部構造も設計も、果ては光学設計すら別モノです (筐体外装の意匠をSL仕様に合わせているだけ)。また中央の「Rolleinar-MC」は日本の富岡光学製で、いわゆる亜種です(汗)

そして最も多い間違いが右のCarl Zeiss製「Distagon 35mm/f2.8 T* (C/Y)」であり、このモデルが実装した光学系が6群6枚レトロフォーカス型構成であり、今回扱った「後期型」から一部が6群6枚レトロフォーカス型構成に変わった話では一切ありません (某有名処ではそのように述べていますが)(汗)

そして最も多い間違いが右のCarl Zeiss製「Distagon 35mm/f2.8 T* (C/Y)」であり、このモデルが実装した光学系が6群6枚レトロフォーカス型構成であり、今回扱った「後期型」から一部が6群6枚レトロフォーカス型構成に変わった話では一切ありません (某有名処ではそのように述べていますが)(汗)

(右写真はCarl Zeiss Planar 50mm/f1.4 T*装着のCONTAX RTS)

逆に言うならヤシカが委託製産していた (製産は富岡光学)「CONTAX RTS」向けオプション交換レンズ「Distagon 35mm/f2.8 T* (C/Y)」と、今回扱うモデルを含めたモデルバリエーション (上記) とは、一切直接の繋がりがありません(汗)・・製造していた富岡光学もCarl Zeissと委託契約していたヤシカも、今回扱うモデルのバリエーションには全く介在していないのに、そのような匂いを漂わせて解説するから話が複雑になります(汗)

ちなみに今回の考察により、過去の一部主張を更新させ認識を改めています。特に「後期型」に於ける実装光学系を「6群6枚レトロフォーカス型構成」と当方自身が受け取っていたところを、今回「5群5枚レトロフォーカス型構成」と改めています(恥)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

そのような製品自体と当時の時代の背景を理解した上で、ようやく光学設計の特許出願申請書記述の話に移れます (だッから、いつも話が長いんだって!)(汗)

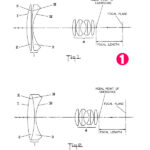

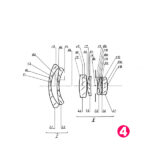

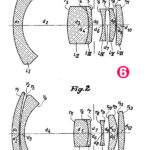

↑上に挙げたのは全て特許出願申請書内に記されている掲載図面からの引用です。

サクッと概要を説明すると、上段の❶〜❹までは「レトロフォーカス型光学系登場時期の概念を覆した発明案件」を解説する為に並べています。また下段❺〜❼は、具体的な今回のモデルに繋がっていく発明案件を連ねました。そして最後の一番右端⓿こそが、当方も含め今まで「レトロフォーカス型光学系の始祖」と信じて疑わなかった特許出願申請書の図面です(汗)

・・今回それを覆します (当方の認識を更新します)!(汗)

❶『US1955590 (1930-07-12)』米国特許庁宛て出願

→ KAPELLA LTD社Horace William Lee氏発明

また今回扱ったオールドレンズの光学設計に関係する発明案件にこの光学設計者の名前が現れました!・・本当に多くの銘玉発明案件に必ず登場しています(驚)

英国のTaylor, Taylor & Hobson社 (TT&H) に1913年に入社した光学設計技師「Horace William Lee (ホレス・ウィリアム・リー)」氏は、その後の近代に大きく影響を与える様々な光学設計を発明していきます。

英国のTaylor, Taylor & Hobson社 (TT&H) に1913年に入社した光学設計技師「Horace William Lee (ホレス・ウィリアム・リー)」氏は、その後の近代に大きく影響を与える様々な光学設計を発明していきます。

1920年「オピック (OPIC) 型光学系 (GB157040A)」1924年の「スピーディック (Speedic) 型光学系 (GB224425A)」或いはシネレンズで有名な1931年「スピードパンクロ (Speed Panchro) 型光学系 (GB377537A)」など発明しています (他にも多数あり)。

(右写真はR.キングスレイクによる写真レンズの歴史アカデミックプレス1989より)

もっと威厳を以て構えた写真をスタジオでも使って撮ればいいのに、これではまるで「あッ。今工房から出てきたところなんだ」みたいな写真で、恥ずかしそうに写っているのが、また何ともキュートです!(笑)

今回ご紹介した❶の光学系は、何と白黒映画フィルムが当たり前だった時代に「光学系に入射する光成分の波長別に2原色、或いは3原色に分割し、それぞれを専用光学系を透過させつつプリズムを介して記録してから、最後にフィルムに重ね合わせて仕上げたテクニカラー (Technicolor) 技術」を指し、その後十数年間流行ったようです。実際に当時流行った映画は例えば「十戒 (1923)」や「オペラの怪人 (1925)」或いは「ベン・ハー (1925)」などがあります (wikiより)・・これらの映画は既に観ていますが、あの人工的なカラーがこの光学設計から産み出されたのだと分かると、むしろ何とも驚異的で画期的に感じます!(驚)

まさに発明者本人だからこそですが、❶は「4群6枚オピック型光学系の前に2つの光学硝子レンズを前衛配置した光学設計」であり、その前衛配置した意味合いこそ「バックフォーカスが長い必要があるので結像の焦点を後ろ方向に延伸させた」ことを特許出願申請書内に記述しており、まさに「レトロフォーカス」そのモノを指す発明概念の一つと指摘できます!(驚)

但し「レトロフォーカス型光学系の始祖」と捉えるべきかと問えば、実はこの発明が「広角レンズ域の光学系を意識的に捉えた概念ではない」点で、残念ながら始祖にはあたりません(汗)

・・何故なら、あくまても発想の原点は「入射光成分を分解させてカラー撮像として記録させること」を主眼に据えているからで、前衛配置2枚の光学硝子レンズは個別に歪を改善させる発散の目的と役目で配置されています。一方主体的な集光は基本構成たる「4群6枚オピック型光学系」が司るワケで、そもそも前衛配置の理由が違うからです。

・・しかしいくら映画撮影用とは言え、F1.4〜F1.8実現とはオドロキです!(驚)

❷『US1934561 (1932-03-10)』米国特許庁宛て出願

→ BAUSCH & LOMB社Wilbur B. Rayton氏発明

特許出願申請書内の記述を読むと、この発明案件も映画撮影用として開発されていたようです。基本成分は明らかに「3群3枚トリプレット型光学系」ですが、やはりバックフォーカス延伸の目的と役目として2枚の光学硝子レンズを前衛配置させています。その理由の一つに「樽型の歪曲歪が生じる」とあり、像面歪曲の改善が課題だったことが分かりますが、しかしこの発明案件の記述の中に初めて「広角レンズとしての利用」のコトバが登場するのです(驚)

・・その意味で確かにバックフォーカスを稼ぐのが主体的根拠としても、それに付随し「画角の拡大たる広角レンズの要素を狙ってもいた」ことが見出だせて、なかなか興味深い発明案件です(驚)

❸『US2341385A (1941-11-06)』米国特許庁宛て出願

→ EASTMAN KODAK CO社Rudolf Kingslake & Paul Wateson Stevens氏発明

この発明案件で初めて「30°を超える視野角に広げ、且つバックフォーカスまで延伸させた、

広角レンズとしての発明」と明確に謳い、且つ像面歪曲の問題と合わせて斜め球面収差の改善にも挑戦し、最終後群側で色収差改善まで狙っていることを示しています(驚)

これらの記述から「3群4枚テッサー型光学系」との受け取り方よりも、どうやら記述を読み進めると「3群4枚エルマー型光学系」に近い狙いが垣間見え、当方は後者を支持します(汗)

これらの事実からこの光学系こそが「レトロフォーカス型光学系の始祖」

にあたるとの判定を今回下しました(汗)

❹『DE1014752 (1955-07-05)』ドイツ特許省宛て出願

→ SCHNEIDER CO OPTISCHE WERKE社Günther Klemt氏発明

ようやく登場しました(汗) 彼の有名な「Günther Klemt (グンター・クレット)」氏発明案件です。この特許出願申請書内記述を読むと「レトロフォーカス型光学系」との記述が一切無くその代わりに「既知の逆望遠型光学系の要素を含む」と記述しており、これが意味するのは「レトロフォーカス」と言うコトバが一般的に普及したのは、相応に後の時代だったことを補強しています。

さらにやはり記述を読み進めると基本成分は「3群4枚エルマー型光学系」に繋がる「色収差のみならず、非点収差の改善とその平坦性を確保する目的と役目から後群側に両凹レンズを伴う貼り合わせレンズを配置する」と記しており、明らかに「3群4枚テッサー型光学系」の流れとは異なる記述を含みます。

逆に言うなら前群側の3枚の光学硝子レンズに拠って非常に強い偏向を確保し、さらに後群側の2枚貼り合わせレンズ直前に屈折率:1.50nd未満の両凹レンズを配置することが前提になると記しており、まさに後群側には2つの群が必須配置であることを表す記述から、明確にこの発明の基本成分は「3群4枚エルマー型光学系」との判定が下せます(汗)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

下段に移っていよいよ光学設計の佳境に入っていきます(汗)

❺『DE1073767 (1958-02-27)』ドイツ特許省宛て出願

→ Carl Zeiss FA社Helmut Eismann & Dr. Günther Lange氏の共同発明

1959年に旧西ドイツのZeiss Ikonから発売された超弩級高級一眼 (レフ) フィルムカメラ「CONTAREX I型」向け揃えられたオプション交換レンズ群の中の一つで、当方が広角レンズの銘玉の一つとして信じてやまないモデル「Distagon 35mm/f4 (CRX)」の発明案件がこの特許出願申請書です。

つまりネット上wikiや解説サイトで語られ続けている「DistagonはErhard Glatzel (エアハルト・グラッツェル) 氏の発明製品」との説に真っ向から対峙します(汗) そもそも「Distagon銘」の登場自体がまさに1959年なので、グラッツェル博士が発明している話にはなりません(汗)・・逆に言うなら後で出てきますが、グラッツェル博士が発明したDistagon銘案件はもう少し後のタイミングになります(汗)

❻『DE1187393 (1959-11-25)』ドイツ特許省宛て出願

→ Carl Zeiss FA社Erhard Glatzel氏の発明

今回のモデルに実装する発明案件がこの特許出願申請書との判定を下しました。まさにErhard Glatzel (エアハルト・グラッツェル) 博士による発明案件であり、特許出願申請書内記述を読むと「±28°の視野角が広い広角レンズ」とし、やはり前述と同じように「既知の逆望遠型光学系 (逆ガレリオ式望遠鏡のような) の要素を含む」と明記しています(汗) さらに「後群側には球面収差とコマ収差を強力に改善する為だけに強い歪曲面を絞りユニットの方向に向ける非対称の凹メニスカスレンズの配置が必須」と述べています。また後群側の各群が分離している点についてもちゃんと記しており「球面収差と像面収差の改善の他、空気層を介在させることで色収差の改善にも繋げている」とまで記述し、まるで定型文に沿ったが如く内容です(笑)

ちなみにこれらの記述の中で「光学系第2群の2枚貼り合わせレンズの存在は、斜め方向の高次コマ収差の改善の為に非対称の凹メニスカスレンズを向き合わせる必要がある」とも解説しており、この第2群の要素に「別種別の光学硝子材で両凸レンズを配置」することで、代用できる (或いはさらに改善度合いを高められる) との妄想によれば、まさに今回扱うモデルたる「5群5枚レトロフォーカス型光学系」に合致できそうです(汗)

❼『DE1220164 (1961-10-03)』ドイツ特許省宛て出願

→ Carl Zeiss FA社Erhard Glatzel氏の発明

冒頭解説のとおり、1959年以降に登場する「Distagon銘」の光学設計を恣にするのは、まさにErhard Glatzel (エアハルト・グラッツェル) 博士だったことが分かります (以降数多く現れます)(笑)

⓿『US2649022 (1950-02-17)』米国特許庁宛て出願

→ P. ANGENIEUX PARIS社Pierre Angenieux氏の発明

当方もまるで今まで信じ込んでいましたが(汗)、今回自身の認識を改めざるを得なくなった「巷でレトロフォーカス型光学系の始祖を示す特許出願申請書」ですが、ここまでの解説により当方の判定としては ❸『US2341385A (1941-11-06)』こそ「レトロフォーカス型光学系の真の始祖」と更新しました(汗)

・・フランスではなく米国で、しかもまさに戦時中の発明だったことに意外性を覚えます(汗)

ここで当方の、一眼 (レフ) フィルムカメラ向け広角レンズ域光学設計としての「レトロフォーカス型光学系の系譜」について、自身の認識を改めざるを得ない考察に遭遇しました(汗)

特に当方の思い込みも手伝い(汗)、観ている角度を違えていましたが、実は広角レンズ域専用の光学設計は、戦後の一眼 (レフ) フィルムカメラの普及に比例して発展していったのではなく「戦時中の各国軍に於ける、特に空軍の射爆照準器開発に端を発していた」ことに、最近改めて気づきを得ることができました(汗)

・・光学技術発展の探りは、民生品に限定した一面性に因われてはイケナイと肝に銘じた(汗)

これは全くの想定外でした。例えば有名な広角レンズ域の光学設計の一つでもあるRobert Richter (ロバート・リヒター) 氏発明案件である「4群4枚トポゴン型光学系」の記述に拠れば「非常に遠距離の物体に対する写真測量技術や評価対称の把握について歪を避ける技術として挙げられる」とも述べており、その後に発展していった基本構成に4群4枚トポゴン型光学系の要素を含む様々な広角レンズ域のモデルが、実は戦時中の空軍に於ける、対地攻撃機/爆撃機の射爆照準器技術の発展に寄与したことを全く見落としていたからです(汗)

これは4群4枚トポゴン型光学系を絞りユニット前後に置いた基本構成として、その前衛配置に2枚の光学硝子レンズ「平凹レンズ1枚+凹メニスカスレンズ1枚=合計2枚を配置することで、バックフォーカスを大きく延伸させていた」光学設計の発明などが該当し、それがそのまま射爆照準器に転用活用されていた (一部光学設計を変更) とも指摘でき、まるで当方の見落としでした(汗)

もっと言うなら、戦前ドイツによる旧ソビエト連邦向けの経済協定 (1931年〜1937年) の一環として技術供与された中に、様々な光学技術が含まれていたものの、先方 (つまり旧ソ連側) が望んだのは、とりわけ広角レンズ域と望遠域の光学設計だった点も見逃せませんでした (当方自身が今まで知らなかったから/把握できていなかった)・・この裏側に潜むのは、おそらくは軍用レベルでの光学技術確保が漂っていたようにも透けてきます(汗)

まさに旧ソビエト軍で活かされ転用/活用の流れを強めた中に、広角レンズ域 (前述に倣えば空軍の対地攻撃機/爆撃機の射爆照準器) と陸軍で使う着弾地点観測儀 (望遠系) などは、一般的な光学設計上の平坦性追求だけでは済まなかったことすら窺えます(汗)

逆に言うなら、例えば4群4枚トポゴン型光学系が実際にリアルな現実としてロシアンレンズのモデルとして活かされたのは、実は終戦直前の話であってKMZ製『ОРИОНー15 (ORION-15) 2.8cm/f6 П (silver)《ZORKI》(M39)』からだったりします。すると戦時中は専ら軍用レベルでの活用しかしていなかった (つまりドイツによる技術供与から凡そ7年弱の空白期間を有するとの意味) ワケで、敗戦時のCarl Zeiss Jenaからの接収 (技術者と工場機械設備に在庫していた資材など、凡そ総て) 後に、初めて光学性能の改善として精製技術まで含め光学硝子材の品質向上に貢献できたのだと理解が進みます(汗)

その意味で、戦後に普及していったクィックリターンミラーを内蔵する一眼 (レフ) フィルムカメラ向けの広角レンズ域専用光学系の発明以前に、実はバックフォーカスを延伸させて広角域の視野角とその平坦性を確保した「レトロフォーカス型光学系としての始祖的な発明概念」の登場背景は、既に戦時中から存在していたことを今回改めて認識しました(汗)

要は「バックフォーカスの延伸」ばかりに気を取られていて、その根拠に「クィックリターンミラーの存在=戦後の発展」との思い込みが、自身の観る角度を違えさせてしまった一因と理解できました(恥)・・むしろ時代が求めていたのは「視野角を広げた極遠方の歪曲排除と非点収差/コマ収差改善に伴う平坦性の担保」こそが、バックフォーカス延伸の概念と融合していった流れだったとの、今回の当方認識の更新に至ります(汗)

・・哀しいかな、平和的利用よりも先に、軍事的な希求から発明されていたのですね(汗)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

と言うワケで、今回のモデルの光学系にようやくスポットを当てられました(汗)

と言うのも、実は今回扱うモデルのピント面で、特にその合焦の際にピーク/山の立ち上がりが際立ち、一般的な少しずつピーク/山を迎えるのとは一種異なる「スパンッ!と一瞬で合焦する時の気持ち良さ」こそが、この僅か5群5枚のレトロフォーカス型光学系として完成しきっていることに、改めて感銘を覚えたからです。

その意味で「広角レンズ域専用の光学設計発展」の経緯について、今一度洗い直し、どうしてそれほどまで平坦性を確保できていたのか (つまり精緻な解像度を広角域で得られていたのか)

その背景を知ることで、初めてこのモデルの描写性に理解が進むのではないかとの妄想です。

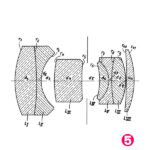

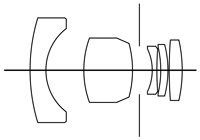

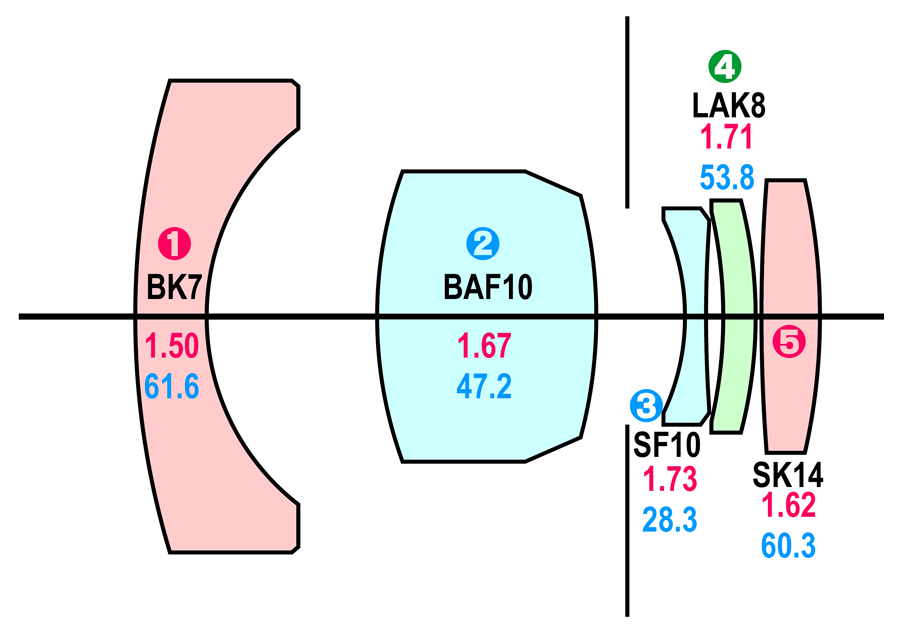

↑上の光学系構成図は、いずれも当方がオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

左が今回扱うモデルの光学系構成図で、右側が後にヤシカから発売された一眼 (レフ) フィルムカメラ「CONTAX RTS」向けオプション交換レンズCarl Zeiss製「Distagon 35mm/f2.8 T*《AEJ》(C/Y)」です。

・・もう一度言います。6群6枚レトロフォーカス型光学系は、C/Yマウントです。

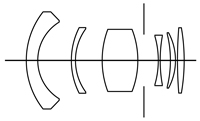

↑上の図は、今回扱ったモデルの光学系トレース図を使い、そこに❻『DE1187393 (1959-11-25)』に記されている屈折率とアッベ数を基に「適合しそうな光学硝子材をチョイスして、当てはめた」妄想世界の構成図です (この光学硝子レンズ種別を明記した製品データ諸元書は未だ発見できていません)(汗)

↑上の図は、今回扱ったモデルの光学系トレース図を使い、そこに❻『DE1187393 (1959-11-25)』に記されている屈折率とアッベ数を基に「適合しそうな光学硝子材をチョイスして、当てはめた」妄想世界の構成図です (この光学硝子レンズ種別を明記した製品データ諸元書は未だ発見できていません)(汗)

❶ BK7:ホウ素含有クラウンガラス

→ 屈折率:1.50nd、アッベ数:61.6vd

❷ BAF10:バリウム含有フリントガラス

→ 屈折率:1.67nd、アッベ数:47.2vd

❸ SF10:重フリントガラス

→ 屈折率:1.73nd、アッベ数:28.3vd

❹ LAK8:ランタン含有クラウンガラス

→ 屈折率:1.71nd、アッベ数:53.8vd

❺ SK14:重クラウンガラス

→ 屈折率:1.62nd、アッベ数:60.3vd

・・とこんな感じです。当てはめられる光学硝子材の種類は限られるので、特許出願申請書内記述の実施例に明記されている数値を基にチョイスしていくと「屈折率とアッベ数の関係性」から、ほぼ上に書き込んだ光学硝子種別に集約していきます。そもそもクラウンガラスとフリントガラスの性質の違いがあり、屈折率が高ければ一方のアッベ数が下がる傾向が多い中で、例えば光学系第4群の「❹ LAK8」だけがその法則に該当せず「屈折率もアッベ数も共に高い数値の光学硝子レンズ」という特殊性を帯びた数値で記載されています(汗)

するとそれに該当するのは「どんな屈折率に切り替えても、アッベ数まで高い光学硝子ンズはランタン材を光学硝子材の成分に含有する種別しか見当たらない」と言う事実に突き当たりました (アッベ数は52以上が高い数値とみなしています)(汗)

アッベ数が高い数値を採ると「分散性が低減され色収差の改善に大きく貢献する」との認識を反映している次第です(汗) またそれは/その根拠は、まさに特許出願申請書内記述の前述した解説に従っての話であり、この後群側で改善させている収差の内容に従うと、確かに記述のとおり屈折率は高い数値を示しつつ、その中で第3群から第5群の3枚で徐々に分散性を低減させている (つまアッベ数が高くなっていく) ことが理解できました(汗)

こんな感じで、光学硝子材の性質を把握することで、特許出願申請書内の記述に照らし合わせ具体的な数値からチョイスしていくのも、また楽しかったりします(笑)

ちなみに 色付光学硝子レンズがクラウンガラスで、 色付光学硝子レンズがフリントガラスそして 色付がクラウンガラスに入りますが、ランタン材含有光学硝子レンズを表します。

(ランタン材含有光学硝子レンズは、クラウンガラスもフリントガラスも両方顕在します)

それはそうです。ランタン材含有により凡そ10%台に屈折率を上げられますし、もっと言えば放射線を放出し続ける「酸化トリウム」を含有すれば20%台とさらに高屈折が期待でき、アッベ数のコントロールと鉛含有率の関係性もいろいろに調整できるのだと推測が適います。

![]()

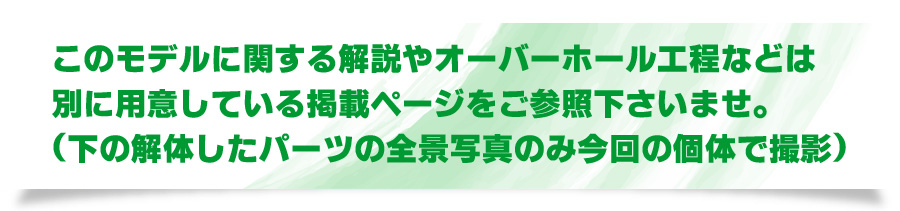

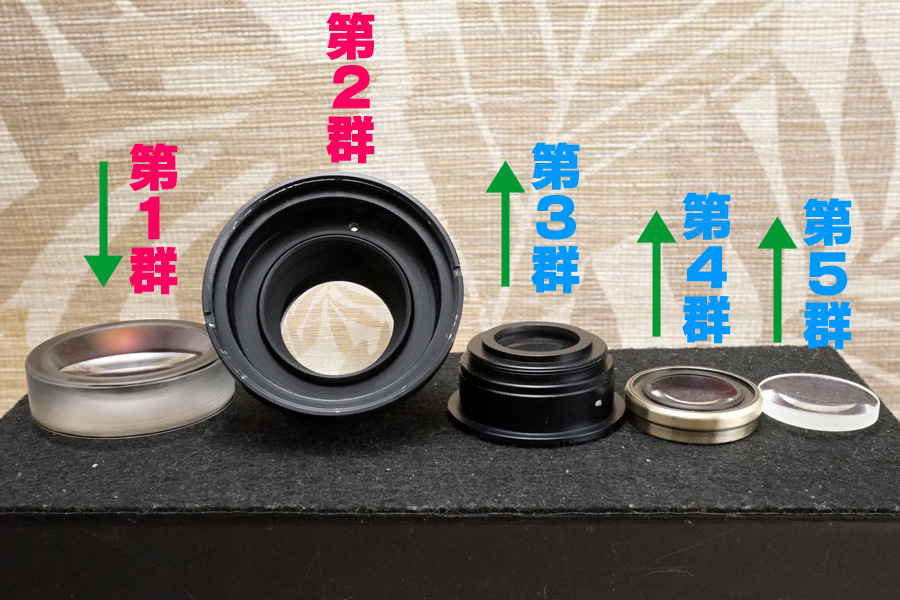

↑今回のオーバーホール/修理個体を完全解体した時のパーツ全景写真です。具体的なオーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『Rollei-HFT Distagon 35mm/

↑今回のオーバーホール/修理個体を完全解体した時のパーツ全景写真です。具体的なオーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『Rollei-HFT Distagon 35mm/

f2.8《後期型》(QBM)』のページをご参照下さいませ。

ちなみに上に並べている構成パーツの中で、中央の白紙の上に横一列で並べているのが光学系で、左から順に第1群〜第5群です。光学硝子レンズの塊が単独なのは左端の第1群前玉と、右端第5群後玉だけで、他の3つの群は全てモールド一体成型です・・と当方が述べても信じてもらえないので(笑)、以下のように光学系だけを撮影しました。

↑上の写真は光学系前群の第1群前玉から順に後群の第5群後玉までを並べています。光学系前群側を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で記しています。またグリーン色の矢印で指し示している方向は、前玉の露出面側方向を表します。

↑上の写真は光学系前群の第1群前玉から順に後群の第5群後玉までを並べています。光学系前群側を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で記しています。またグリーン色の矢印で指し示している方向は、前玉の露出面側方向を表します。

↑同様にヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。光学系第2群だけ安定しないので横向きです。当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいです(笑)

↑同様にヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影しています。光学系第2群だけ安定しないので横向きです。当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいです(笑)

後で引退してから当該被疑者2人を営業妨害と慰謝料請求で告訴する為に、その被害を被っている事実として2022年以来記載し続けています (しつこくてスミマセン)。

↑上の写真は以前扱った時に撮影した完全解体写真で、モデルはCarl Zeiss製「Distagon 35mm/f2.8 SL (QBM)」であり、冒頭モデルバリエーションの中の「前期型」にあたります。

↑上の写真は以前扱った時に撮影した完全解体写真で、モデルはCarl Zeiss製「Distagon 35mm/f2.8 SL (QBM)」であり、冒頭モデルバリエーションの中の「前期型」にあたります。

ちゃんと以前に扱って同じように完全解体し、内部構造を確実に把握しているから冒頭で同じだと申し上げているワケで、決して嘘偽りを載せているのではありません(涙)

特に光学系はご覧のとおり全く同一で5群5枚レトロフォーカス型構成なのが分かるでしょうか (締付環を被せてあるので左端と右端が単独ではないように写っていますが)???

↑こちらもやはり以前扱った時の同型品で、Rollei製「Rollei-HFT Distagon 35mm/f2.8《後期型》(QBM)」です。もちろんちゃんとリンクを貼り付けて確認できるようにしてあります(汗)・・当然ながら、同じ「後期型」なので5群5枚レトロフォーカス型構成です(汗)

↑こちらもやはり以前扱った時の同型品で、Rollei製「Rollei-HFT Distagon 35mm/f2.8《後期型》(QBM)」です。もちろんちゃんとリンクを貼り付けて確認できるようにしてあります(汗)・・当然ながら、同じ「後期型」なので5群5枚レトロフォーカス型構成です(汗)

・・ここまで解説しなければイケナイ、どんだけ信用/信頼が皆無なのかと言う話です(笑)

↑今度はVOIGTLÄNDER製「COLOR-SKOPAREX 35mm/f2.8 SL (G) (M42)」を扱った時の撮影写真です。嘘偽なく5群5枚レトロフォーカス型構成です(汗)

↑今度はVOIGTLÄNDER製「COLOR-SKOPAREX 35mm/f2.8 SL (G) (M42)」を扱った時の撮影写真です。嘘偽なく5群5枚レトロフォーカス型構成です(汗)

↑そして最後、Carl Zeiss製「Distagon 35mm/f2.8 T*《AEJ》(C/Y)」です。このモデルだけが6群6枚レトロフォーカス型構成なのがご理解頂けるでしょうか・・ウソを述べていたのではないのです(汗)

↑そして最後、Carl Zeiss製「Distagon 35mm/f2.8 T*《AEJ》(C/Y)」です。このモデルだけが6群6枚レトロフォーカス型構成なのがご理解頂けるでしょうか・・ウソを述べていたのではないのです(汗)

マジッでここまで『証拠写真』を載せまくらないと誰も信じてくれないと言うのが、本当に悲しすぎますね・・世知辛い世の中です(涙) ネット上でも「あぁ〜、あの丸いお盆に並べて撮っているヤツね」と貶されていますが(涙)、できる限りそれぞれのモデルで比較できるよう、同じように並べて撮っているつもりだったのですが、それを揶揄する人まで居るらしく、そういう配慮ってムダなのですかね(汗)

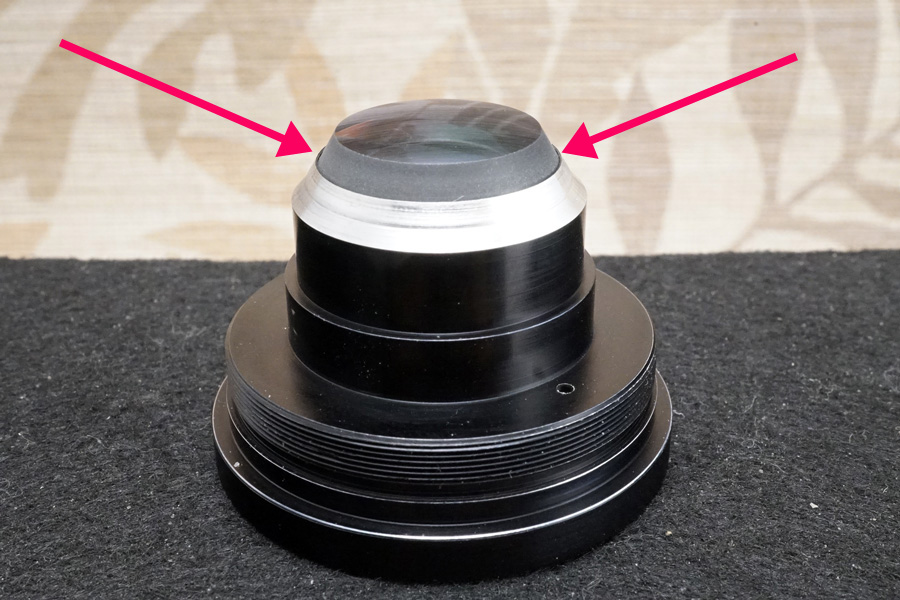

↑今回の個体から取り出した光学系第1群前玉です・・取り出したと言っても、完璧に嵌まり込んでいて「加熱処置」してようやく取り出せたくらいです(汗)

↑今回の個体から取り出した光学系第1群前玉です・・取り出したと言っても、完璧に嵌まり込んでいて「加熱処置」してようやく取り出せたくらいです(汗)

従って一部のコバ端着色「反射防止黒色塗料」がその際に剥がれています (剥がれた塗料は格納筒の内壁にそのまま残っています)。光学系の取り出しにどうしてここまでこだわったのかと言えば、当初バラす前時点の実写確認時に「ピント面の鋭さ感が何だか期待値以下すぎる」との印象からです。

今回のオーバーホール/修理ご依頼内容は幾つかありますが、最大の課題は「マウント部の爪が外されていて、絞り連動ピンが飛んでしまった」状態だったワケですが、その際反発式スプリングが内部に落下してしまい、下手に爪を戻してマウントアダプタ経由実写確認すると「距離環を回しただけでスプリングをグシャッとヤリかねない」との恐怖感から、バラす前時点の実写確認は、何と手持ちでピント合わせしています(恥)

従って、ピント面が甘い印象と言っても、その確認時には確実性が相当低い点を勘案する必要があります(汗)

なお上の写真を観れば分かるのですが、コバ端着色の「反射防止黒色塗料」が2種類に別れて着色しているのが判明しました。しかもご覧のように案外ムラが残る塗り方です(汗)

↑さらに同じ前玉をヒックリ返して裏面側を撮影していますが、既に当方の手により油性溶剤を使い「反射防止黒色塗料」を完全除去しています。ところがその下から「一部に黒色の塗膜が再び現れた」のを撮影しています。

↑さらに同じ前玉をヒックリ返して裏面側を撮影していますが、既に当方の手により油性溶剤を使い「反射防止黒色塗料」を完全除去しています。ところがその下から「一部に黒色の塗膜が再び現れた」のを撮影しています。

油性溶剤で溶ける「反射防止黒色塗料」は完全除去済ですし、念のために水性溶剤を使い拭っても全く溶けません (つまりこれ以上溶けて剥がれない)。

すると現れた黒色塗料の正体とは・・そうですね、製産時点を示す「黒色焼付塗膜」であり、その上からワザワザ塗り足していた過去メンテナンス時の整備だったことが判明しました(汗)

・・いったいどうして製産時点の焼付け塗装ではイケナイのでしょうか???(汗)

↑上の写真は以前扱った時の個体から取り出した構成パーツの一部で、溶剤洗浄した直後の撮影です。左から順に「鏡筒」に「絞り値伝達環 (中)」最後右端が「ヘリコイドメス側」です。

↑上の写真は以前扱った時の個体から取り出した構成パーツの一部で、溶剤洗浄した直後の撮影です。左から順に「鏡筒」に「絞り値伝達環 (中)」最後右端が「ヘリコイドメス側」です。

一見パッと見で溶剤洗浄によりキレイになったように観られますが、実は経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びしまくり状態です(笑)

↑上の写真は今回の個体から取り出した「絞り値伝達環」であり、アルミ合金材削り出しです。この個体のパーツも同じようにバラした直後は褐色に変質していました(汗)・・実はこの環は「絞り環の内側にセットされて、絞り環と一緒に回るパーツ」なのに、過去メンテナンス時に一度も平滑性を戻されません(涙)

↑上の写真は今回の個体から取り出した「絞り値伝達環」であり、アルミ合金材削り出しです。この個体のパーツも同じようにバラした直後は褐色に変質していました(汗)・・実はこの環は「絞り環の内側にセットされて、絞り環と一緒に回るパーツ」なのに、過去メンテナンス時に一度も平滑性を戻されません(涙)

こんななんの変哲もないアルミ合金材削り出しパーツですが、ここまで平滑性を取り戻すのに当方の手による『磨き研磨』は、まるで1時間掛かりです(恥)

・・バカみたいな作業ではありませんか???(笑)

↑ここからは今回の個体から取り出した各構成パーツを使い、溶剤洗浄の後、当方の手による『磨き研磨』を終わらせて、組み立てている最中の撮影です。各オーバーホール工程の撮影写真や解説は、以前扱った時のRollei製「Rollei-HFT Distagon 35mm/f2.8《後期型》(QBM)」をご覧下さいませ。

↑ここからは今回の個体から取り出した各構成パーツを使い、溶剤洗浄の後、当方の手による『磨き研磨』を終わらせて、組み立てている最中の撮影です。各オーバーホール工程の撮影写真や解説は、以前扱った時のRollei製「Rollei-HFT Distagon 35mm/f2.8《後期型》(QBM)」をご覧下さいませ。

上の写真は鏡筒最深部に絞りユニットを組み込んでから、鏡筒を立てて撮影しています (写真下側方向が前玉の向きです)。すると赤色矢印で指し示している箇所に「経年劣化進行に伴い酸化して錆びてしまった箇所」が分かります(汗)

つまり当初バラした際に「白色系グリース」が過去メンテナンス時に塗布されていたワケですが、その揮発油成分に水分が引き寄せられ留められた結果、ポツポツとサビが出ています(涙)

この横方向に一列に固まってサビが現れる場所がどんな状態なのかと言えば「ヘリコイドメス側にネジ込まれている状態の絞り環との間の隙間部分」と指摘でき、要はハミ出てきた「白色系グリース」に「界面原理」から水分が留められ「サビが出た」との経緯が見えてきます(涙)

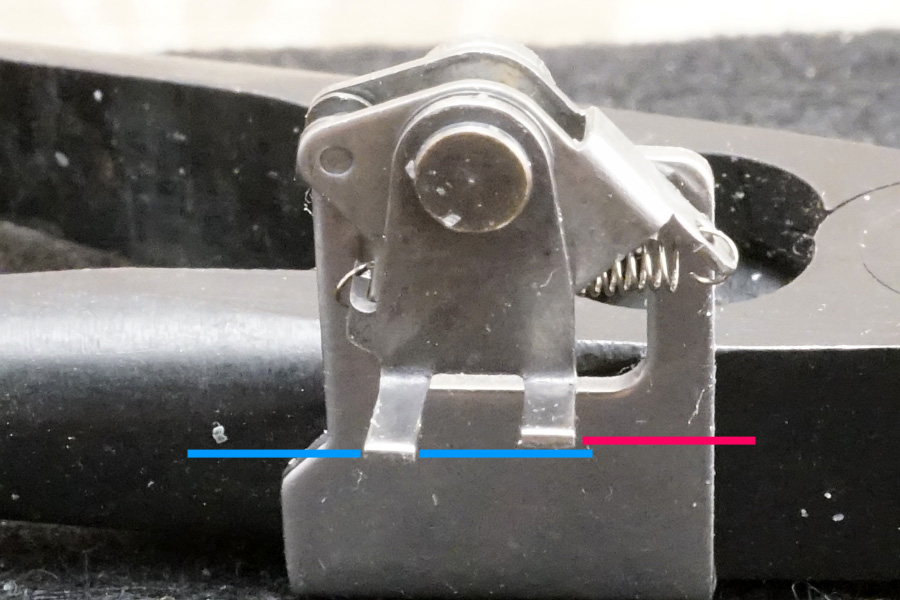

↑いよいよ問題の箇所に来ました(涙)・・最終的に、この箇所の改善だけで丸3日を要してしまいました(涙)

↑いよいよ問題の箇所に来ました(涙)・・最終的に、この箇所の改善だけで丸3日を要してしまいました(涙)

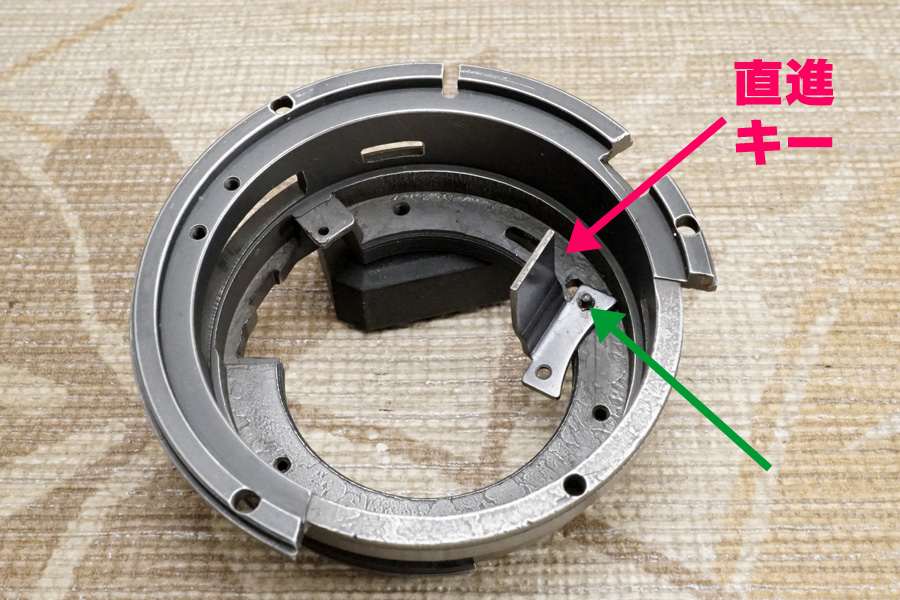

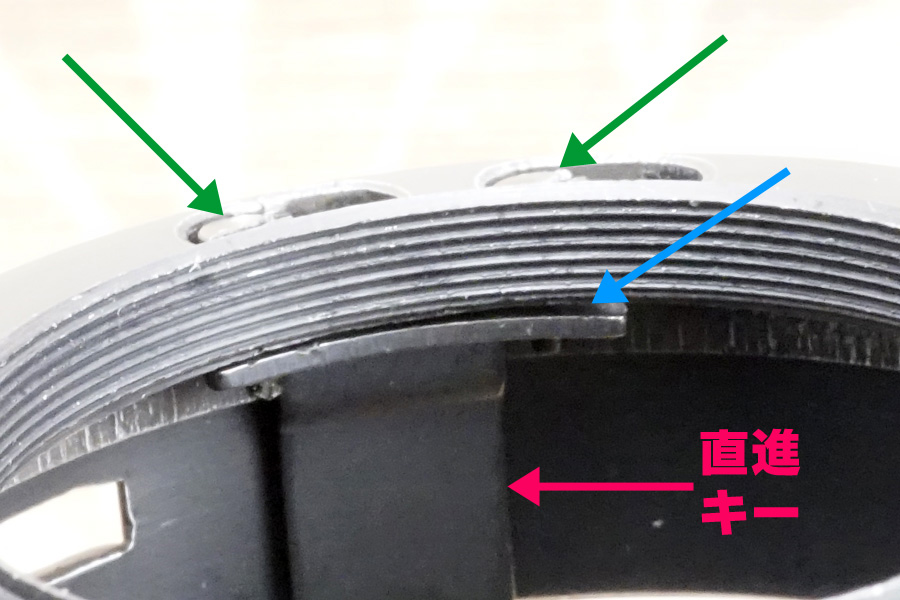

マウント部のベース環を内部を覗き込む角度で撮影しています。すると「直進キー」と言う分厚いステンレス鋼のパーツ (赤色矢印) で、垂直状のL字型のカタチになりますが、それを締め付け固定している締付ネジの1本が外れません (グリーン色の矢印)(涙)

要は締め付け先のパーツがステンレス鋼なのに、アルミ合金材の締付ネジを「チカラをいれすぎて硬締めしてしまった」為、その結果としてネジ山が削れてしまい/ネジ山を舐めてしまい、ネジ山がバカになったと言う過去メンテナンス時の整備者の所為が浮かび上がります(汗)

このように何でもかんでも「硬締めすれば良い」と言う概念に凝り固まっているから、今まで14年間に扱ってきた3,400本を越す、非常に多くのオールドレンズで同じようにネジ山を舐めている個体をあからさまに目撃してきています(涙)

もちろん当方が硬締めしたのではありませんが、そうは言っても信じてもらえる『証拠』は

・・ありません(涙)

オールドレンズ内部に使われている「ネジ種の違い (皿頭ネジ/鍋頭ネジ/イモネジなどなど)」そしてその締め付け対象となる「パーツの金属材の種類」一方「締付ネジの材質の違い」・・

そういう金属材の違いに対する、製品設計者の意図を探ろうという気持ちが無いから、この

ような結末に至ります(汗)

この「直進キー」を取り外せないものの、このマウント部はちゃんと当方の手による『磨き研磨』が終わっています(汗)

この後で問題になったのは、ご覧のとおり「マウント部が鋳造物であること」で、且つその

一部は製産時点に切削研磨されているのが分かります。

例えば日本の光学メーカー品でも東京光学とか栗林写真工業、或いはその他の凡そカメラメーカーに多い話になりますが、このような鋳造品が多用されます。問題なのは「一部の面が凹凸で平坦になっていないこと」ですが、いつもなら締付ネジで硬締めできるものの、今回の個体はその僅かに残る凹凸が悪影響を来します(涙)・・或る意味、製品設計が拙いとも指摘できる要素です(汗)

◉ 直進キー

距離環を回す「回転するチカラ」を鏡筒が前後動する「直進するチカラ」に変換する役目

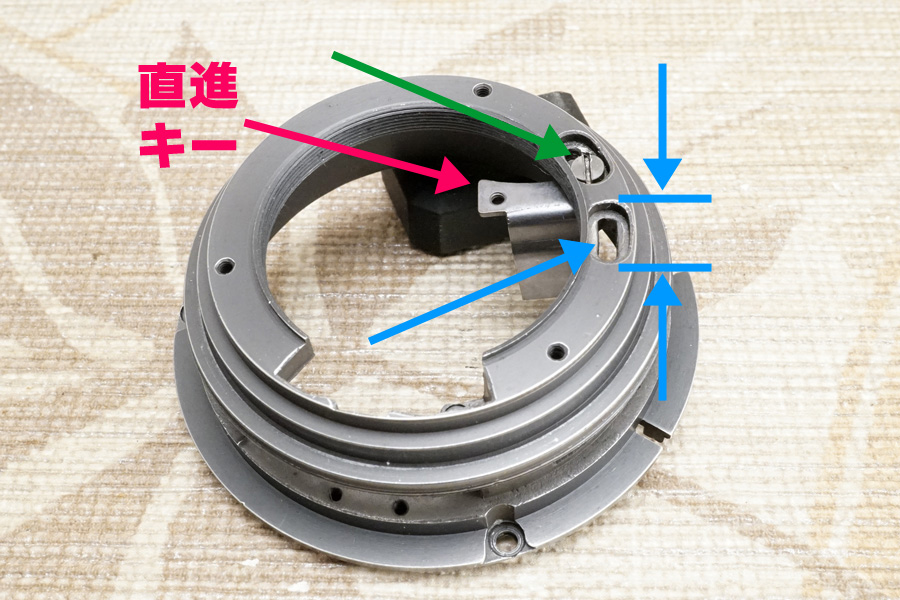

↑同じマウント部ですが、ヒックリ返してマウントの爪がセットされる方向から撮影しています。「直進キー」が外れないので (締付ネジがバカになっていて外れない)、ブラ下がっている状況ですが、その締付ネジ用に用意されている下穴の箇所2箇所には「ブルー色ラインで囲ったマチ幅が備わる」ワケで、要はこのマチ幅こそが「直進キーを差し込んでから無限遠位置や絞り羽根の開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) 或いはトルクの微調整で、締め付け固定する位置を僅かにスライドさせる目的と役目で備わるマチ幅」と指摘でき、その機能がまるで利かない個体であることを意味します(涙)

↑同じマウント部ですが、ヒックリ返してマウントの爪がセットされる方向から撮影しています。「直進キー」が外れないので (締付ネジがバカになっていて外れない)、ブラ下がっている状況ですが、その締付ネジ用に用意されている下穴の箇所2箇所には「ブルー色ラインで囲ったマチ幅が備わる」ワケで、要はこのマチ幅こそが「直進キーを差し込んでから無限遠位置や絞り羽根の開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) 或いはトルクの微調整で、締め付け固定する位置を僅かにスライドさせる目的と役目で備わるマチ幅」と指摘でき、その機能がまるで利かない個体であることを意味します(涙)

ハッキリ言って適切な状態に戻せない「製品寿命を迎えている個体」レベルの内容です(涙)

先ずは第一日目で執った作業は「とりあえずは普通に組み立ててみて、何処の何が瑕疵として残るのか、問題を提起しているのかを見定める」だけで過ぎていきました(涙)

・・当方ではこういう状況を指して「原理原則」が相容れられない状況と判定しています(涙)

ここで一つだけ決まっているこのモデルの法則があり「このマウント部の固定位置だけは1箇所に限定される」のが大前提です。ロックする箇所があるので、このマウント部の固定位置を微調整させる製品設計ではありません(汗)

逆に言うなら、だからこそ「直進キーの固定位置をスライドさせて微調整できるようマチ幅を用意した」との製品設計者の企図が納得できるのです(汗)・・今回の個体は、残念ながらその機能が使えません(涙)

「直進キー」の微調整が機能しないと言うことは、そのままイコール「絞り羽根の開閉角度制御もできない」或いは「絞り環との連携性も適切にできない」と、凡そ各部位からのチカラの伝達を適切に仕上げることの困難に繋がる要素と指摘できます(涙)

↑上の写真は2日めに入ってトライしている時の撮影です(涙) 「垂直状のL字型直進キー」をグリーン色の矢印で指し示している2箇所で、締付ネジで締め付け固定していますが、ネジ山がバカになっている為、ブルー色の矢印で指し示しているように「直進キー」が重さで斜めってしまい、全く固定できません(涙)

↑上の写真は2日めに入ってトライしている時の撮影です(涙) 「垂直状のL字型直進キー」をグリーン色の矢印で指し示している2箇所で、締付ネジで締め付け固定していますが、ネジ山がバカになっている為、ブルー色の矢印で指し示しているように「直進キー」が重さで斜めってしまい、全く固定できません(涙)

↑何とか取り外せた「直進キー」用の締付ネジ1本を拡大撮影しました。ネジ山まで削れてしまいどうにも機能を果たしません(涙)

↑何とか取り外せた「直進キー」用の締付ネジ1本を拡大撮影しました。ネジ山まで削れてしまいどうにも機能を果たしません(涙)

おそらくもう1本外れないほうの締付ネジもまるで同じ状態に陥っていると推測できます。これでは「直進キー」を任意の位置で固定できないので、仮にマウント部を組み込んで鏡胴を組み上げても、距離環を回すたびに「その都度直進キーが僅かに斜めってしまい、ガイドにカジリ付を起こし極度のトルクムラが現れる (すぐに距離環が固まってしまう)」と言う現象を、自分の手と指と目で第一日目に組み上げて確認しました。

・・これがとりあえず普通に組み立ててみた目的と狙いです!(汗)

そもそもこの締付ネジのせいで、いったいどんな瑕疵内容が具体的に現れるのか、その現象を確認したかったのです(汗) その上で、ちゃんと実写確認しながらピント合わせしてみて、距離環を回した時の瑕疵感を把握するのが最大の目的です(汗)

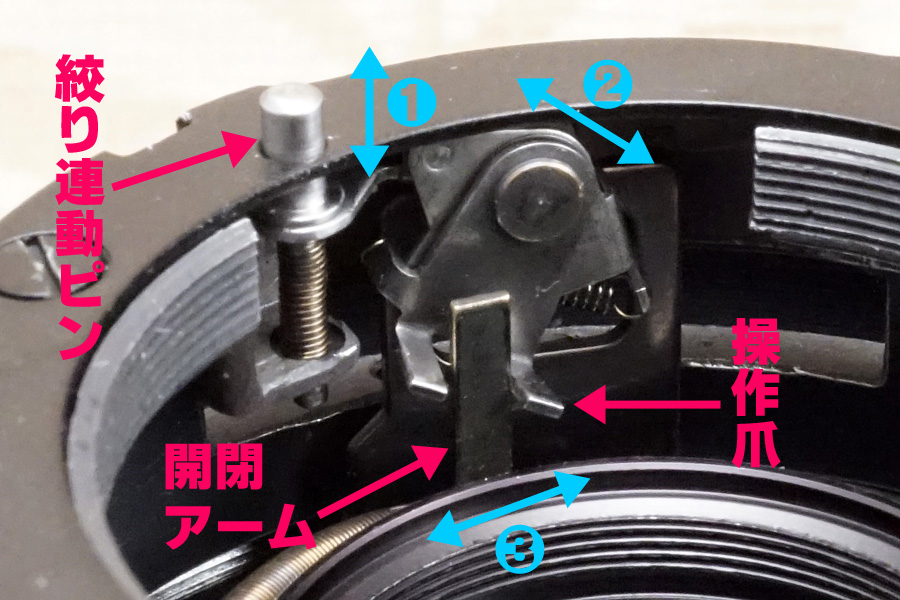

↑上の写真は2日めに行っているオーバーホール工程の作業です。「絞り連動ピン」と「操作爪」に垂直状に伸びる「開閉アーム」との関係性で、絞り羽根開閉以上を正している最中の拡大撮影です。

↑上の写真は2日めに行っているオーバーホール工程の作業です。「絞り連動ピン」と「操作爪」に垂直状に伸びる「開閉アーム」との関係性で、絞り羽根開閉以上を正している最中の拡大撮影です。

「絞り連動ピン」が押し込まれると (ブルー色の矢印❶)、その押し込まれた時の押し込み量に比例して「操作爪」が動いて (ブルー色の矢印❷)、そのチカラの伝達が最終的に「開閉アーム」を左右方向に操作する (ブルー色の矢印❸) と言う、チカラの伝達経路とその動きの詳細を撮影しています。

従って絞り羽根が正しく開閉し機能する為には「操作爪の動く範囲/傾く角度が適正でなければイケナイ」という話に至ります(汗)

ところがこの時「開閉アーム」は鏡筒最深部に組込まれている絞りユニットから飛び出ているアームであり、その鏡筒は何処に組込まれているのかと言えば「ヘリコイドオスメスの関係性」であるが故に「直進キーが介在する」のが問題なのです(涙)

・・ハッキリ言って改善不能状態です(涙)

↑2日目の作業で発見した「操作爪」自体の瑕疵内容で、2つの左右の爪が水平に一致していないのが分かります (赤色ラインとブルー色のライン)。

↑2日目の作業で発見した「操作爪」自体の瑕疵内容で、2つの左右の爪が水平に一致していないのが分かります (赤色ラインとブルー色のライン)。

これでどの程度絞り羽根の開閉に異常を来すのかを先ずはちゃんと調べなければ、安直にこの位置を水平に戻しても、このモデルの設計では適正状態に絞り羽根が開閉しません(汗)

それを調べる為に作業を続け、この「操作爪」2つの位置合わせを行ったのが2日目の作業でした (結局水平位置に戻して適切に駆動するのを2日目に確認できた)(涙)

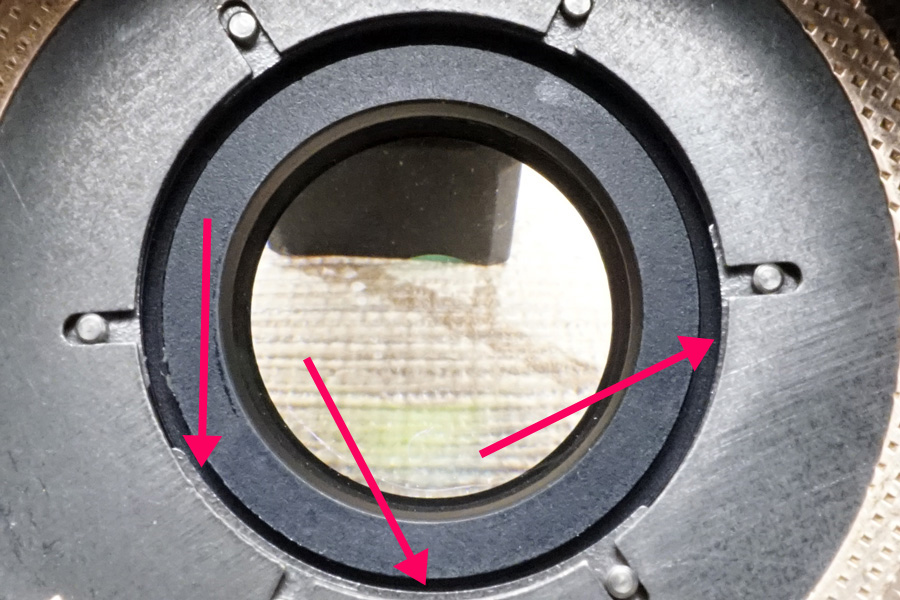

↑いよいよ最終日3日目の作業入っています。上の写真は前玉側方向から鏡筒最深部の絞りユニットを覗き込んで拡大撮影しています。

↑いよいよ最終日3日目の作業入っています。上の写真は前玉側方向から鏡筒最深部の絞りユニットを覗き込んで拡大撮影しています。

マウント面から飛び出ている「絞り連動ピン」が押し込まれていない状態なので、ご覧のように完全開放していますが、実は赤色矢印で指し示している箇所の3枚の絞り羽根の角度が狂っていて顔出ししています(汗)

これは実は「直進キーか垂直状を維持できていない」要は締付ネジによる硬締めが不可能なので (完璧にネジ山がバカになっていてネジ山の復元処置も効果ありませんでした) 仕方ないので、マウント部の「直進キー」が接触する面を極僅かに研磨しまくって、可能な限り平坦にしつつ「固着剤」を使い固定しています。

本来はエポキシ系瞬間接着剤を使い完全固定が理想的ですが、問題なのは「直進キーの固定位置を微調整してからでないと固定できない」と言う、このモデルの製品設計上の大きな課題があり、端から任意の位置でエポキシ系瞬間接着剤による固定ができません (不可能です)(涙)

従って仕方なく「固着剤」を使いますが、完全固定できないので、使っているうちに再び斜めってきます(涙)

その影響が現れてご覧のように「3枚の絞り羽根が僅かに顔出ししてくる」のです(涙)

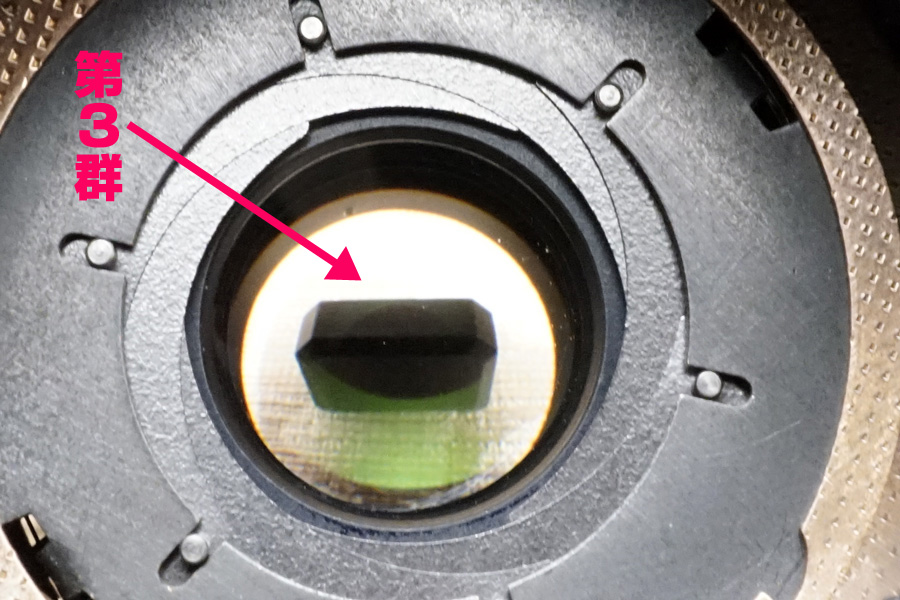

↑この状態でマウントアダプタを装着してみると、ご覧のように絞り羽根が閉じてきて「開放F値:F2.8」になりますが、このモデルの製品設計上はご覧のように「絞り羽根が閉じてきて光学系後群側第3群のギリギリ手前位置で停止するのが開放F値の状態」になります。

↑この状態でマウントアダプタを装着してみると、ご覧のように絞り羽根が閉じてきて「開放F値:F2.8」になりますが、このモデルの製品設計上はご覧のように「絞り羽根が閉じてきて光学系後群側第3群のギリギリ手前位置で停止するのが開放F値の状態」になります。

これをピタリと合わせるのが本来のオーバーホール作業での微調整なのですが、今回の個体はその微調整ができません(涙)・・やはり一にも二にも三にも「直進キーの固定」が課題なのです(涙)

・・申し訳ございません!!!(涙)

↑3日めに行った作業は、最終的に「直進キーの斜めってしまう量の把握」と、それに連携して絞り羽根が閉じる時の「開閉角度の狂い (3枚の絞り羽根)」最後に「距離環を回している時のトルクムラの状況」と言う三つ巴で作業を詰めていきました(涙)

↑3日めに行った作業は、最終的に「直進キーの斜めってしまう量の把握」と、それに連携して絞り羽根が閉じる時の「開閉角度の狂い (3枚の絞り羽根)」最後に「距離環を回している時のトルクムラの状況」と言う三つ巴で作業を詰めていきました(涙)

いずれも一度組み立てては再びバラして「固着剤」を一旦剥がし、除去してから再接着して「直進キー」の位置を「凡そ0.3㎜ずつ」変更しながら三つ巴の状況を確認していく作業であり「根気と忍耐の世界」しかありません(涙)

凡そ4回ほど組み直し作業を経て、ようやく「直進キーの位置確定」合わせて「絞り羽根の開閉角度確定」当然ながら「無限遠位置の確定」に最後「トルクムラの改善」と4つの項目について全てクリアするものの、前述のとおり「完璧不可能」との物理的状況からして (直進キーを完全固定できない) 誠に以て申し訳ございません!!!(涙)

逆に言うなら、これらの微調整を経なければ3つの箇所で固定位置を確定できないのが、このモデルの製品設計なので、どうにもなりません(涙)・・これこそがエポキシ系瞬間接着剤を使って「直進キーを完全固定できない根拠」でもあり、それは全ての同一モデルの個体で大前提の条件ですが、今回の個体はそれが担保できていません(涙)

「固着剤」に頼らざるを得なかった理由を、ご理解頂けたでしょうか???・・真に悔しい限りです(涙)

「直進キー」用の締付ネジのネジ山がバカになっているものの、2本共に最後まで刺さってはいるので「直進キーが傾く範囲が決まっている/締付ネジが浮く程度は決まっている」結果、例えば距離環を回した時の「再現性が低いトルクムラの現れ方」や「3枚の絞り羽根の顔出し量」或いは「最小絞り値:F22まで閉じたり閉じなかったり (F8〜F11で停止する)」などなど、凡そ残る瑕疵内容に再現性があったり無かったりの不安定な状況の因果は、こういう話です(汗)

なお、それ以外に4つ目の瑕疵内容として「一度鋭くピント合焦した任意のピント位置で、距離環を僅かに前後微動させていると突然ピント面が甘くなる」と言う現象が現れ、3日めの半分はそれに費やしていました(涙)

原因は何と「光学系第2群のモールド一体成型が極僅かに浮いていて、コトコト音が聞こえていた」と言う、まるで信じられない因果でした(汗)

仕方ないのでこれも「固着剤」を使い固めています (固まったのでもう動きません)。ちゃんと実写確認で鋭いピント面を担保できました(汗)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

いずれにしても今回の個体は、当方が今まで14年間で扱ったこの「QBMマウント規格品」モデル40本の中で、体験したことがない「直進キーが固定できない」状況に陥り、しかも「固着剤」しか使えないとの物理的限定で最大限仕上げた現況です(涙)

・・至らない点、大変申し訳ございません!(涙)

残念ながら、当方の技術スキルでは、ここまでで限界です(恥)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。正し前述の通り、以下の瑕疵内容が残ります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。正し前述の通り、以下の瑕疵内容が残ります。

❶ 絞り羽根の開閉が適切ではなく、3枚について顔出しする。

❷ 絞り羽根が閉じる際、歪なカタチの開口部の面積/カタチ/入射光量に至る。

❸ 再現性が低いが、F8〜F16停止する時がある (F22まで閉じる時もある)。

❹ 距離環を回している時、再現性が低いがトルクムラが現れることがある。

❺ 距離環を回している時に、引っ掛かりを指に感じることがある。

・・このような現況です(涙) 申し訳ございません

オーバーホール/修理ご依頼者様皆様に告知しているとおり、もしもお届けしたオールドレンズの仕上がり状況にご満足頂けない場合は、そのご納得頂けない要素に対して「ご納得頂ける分の金額をご請求金額より減額」下さいませ。

減額頂ける最大値/MAX額は「ご請求金額まで (つまり無償扱い)」とし、大変申し訳御座いませんが当方による弁償などは対応できません・・申し訳御座いません。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。残念ながら極微細な点キズや擦りキズに拭きキズなどはそのまま残っています (最大で3㎜長のヘアラインキズ数本あり)。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。残念ながら極微細な点キズや擦りキズに拭きキズなどはそのまま残っています (最大で3㎜長のヘアラインキズ数本あり)。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑6枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環操作も適度なクリック感を伴いますが、前述瑕疵内容の❶〜❸について残っています(涙)・・申し訳ございません。

↑6枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環操作も適度なクリック感を伴いますが、前述瑕疵内容の❶〜❸について残っています(涙)・・申し訳ございません。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

また距離環のラバー製ローレット (滑り止め) の貼り付けが汚かったので (接着剤がハミ出ていたので) 一旦剥がして再接着しています。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

特にこのモデルは「ピント面のピーク/山の際立ちが明確であっという間にピーク/山を迎える」ピント面の合焦感覚なので、それを見越して「僅かに重め」のトルク感に仕上げています。

特に前述瑕疵内容❹〜❺の問題から、トルクを軽く仕上げると指を離した瞬間にピント面がズレてしまい、その極々僅かなズレだけでピーク/山を超えてしまう描写特性なので、それを勘案して「僅かに重め」と仕上げています。

↑普段のご使用に際し、できれば距離環の操作は「急いで回さない」にご留意下さいませ。あくまでも「固着剤」を塗っているだけなので「直進キーは完全固定できていない」点に留意し続ける必要があります(涙)

↑普段のご使用に際し、できれば距離環の操作は「急いで回さない」にご留意下さいませ。あくまでも「固着剤」を塗っているだけなので「直進キーは完全固定できていない」点に留意し続ける必要があります(涙)

このような個体の状況であったのことは、メルカリの前出品者が知らなかったハズはなく、もしも知らなかったと言うなら「数多く扱っているオールドレンズの現状認識も同じように甘いハズ」との、そもそも出品者のオールドレンズに対する認識レベルが低俗すぎます!(怒)

普通に使えるように謳っていながら、平気でこのような出品ができる出品者を「当方は大キライ」です!!!(怒) 第一、筐体にガタつきが残っていることすら明記せずに出品している時点で「マジッで低俗なヤツ!」としか言いようがありません。

そしてその筐体にガタつきが残る理由こそが「過去メンテナンス時の整備者 (もしかしたら出品者なのか???) が適切に整備できなかった証」でもあり、まるで「ごまかしの整備」そのモノです(汗)

残念ながら、当方の技術スキルすら、その限界を超えており、全く以て対応できません・・。

申し訳ございません。悔しいです。

無限遠位置 (当初バラす前の位置が不明)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:35㎜、開放F値:f2.8、被写体までの距離:17m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:8.5m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、10m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の20m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

↑当レンズによる最短撮影距離40cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離40cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑f値「f16」です。この写真を観る限り、ちゃんと「F16」まで閉じているのがそのボケ具合で分かります (被写界深度の違い)。

↑f値「f16」です。この写真を観る限り、ちゃんと「F16」まで閉じているのがそのボケ具合で分かります (被写界深度の違い)。

またこのもう殆ど絞り羽根が閉じきっている状況のf値でさえ「バックのお城の模型の左側下の開口部奥に、背景紙の色合いと柄が明確に写り込めている」点で、本当に素晴らしい描写性としか言いようがありません!(驚)

・・当方的には、これは銘玉との受け取りです(汗)

↑最小絞り値「f22」での撮影ですが、被写界深度の変化が無いので (最短撮影距離での撮影も手伝い) 絞り羽根が「F16」からおそらく閉じていません(汗)

↑最小絞り値「f22」での撮影ですが、被写界深度の変化が無いので (最短撮影距離での撮影も手伝い) 絞り羽根が「F16」からおそらく閉じていません(汗)

距離環の刻印距離指標値に対して「2m〜∞」の間辺りでは「F22まで閉じる」ものの (但し再現性が低い)、それ以外の「40cm〜2m」間は、まず間違いなく「F22まで閉じきらない」と思います。

「思います」と言う表現は一にも二にも再現性が確定しないからです。やはり「直進キー」が極僅かに斜めってしまうのが原因だと推測します (操作している時の内部状況を視認できないので、推測しか言い当てられない)・・申し訳ございません。

今回のオーバーホール/修理ご依頼、誠にありがとう御座いました。本日完全梱包の上、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。ご期待に添えず、心からお詫び申し上げます・・スミマセン。