◎ Soligor (ソリゴール) Soligor Prominar 3.5cm/f2.8(exakta)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は

Soligor製広角レンズ・・・・、

『Soligor Prominar 3.5cm/f2.8 (exakta)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、当時のSoligor製だけで捉えても、まるで初めての扱いです。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

Soligor製と言っても、そもそも『極度なカメラ音痴』な当方にはまるで「???」なブランド銘ですが(笑)、その一因になっているのは「様々なメーカーが、OEM製産含め関係していて訳が分からない」時点で、当方的には既に解説のための探索意欲が根本から削がれてしまい、今回も省きます。

なお、今回完全解体してバラしたところ、内部構造は何から何まで以前扱った『Soligor Miranda 5cm/f1.9 (black)《興和製》(MB)』と同一なので、その個体の製造番号が「Kで始まるシリアル番号」だったことを指して、ネット上では「興和製」との解説になっており、それに倣えば今回扱った個体も「製造番号:735xxx」ながら「興和製」との話にならざるを得ません(汗)

当方は基本的に筐体外装の意匠の違いや切削や研削の相違など、或いは絞り環や距離環の回転方向の違いなどは、製産ライン上の旋盤機の制御でどうにでも容易に変更可能との立場なのでそれらの相違を以て右往左往しません!(笑)

あくまでも「内部構造」だけは唯一無二の真正性の担保でしかなく、一意の製産メーカーによる製品設計だったことの『証拠』と言わざるを得ませんから、どのように罵られようとも覆すことは叶いません・・から、あしからず(笑)

但し、そもそも「製造番号にKが付随する=興和製」との等号は、そもそもその根拠を逸しており (一次資料が無いから) 当方は擁護していません(笑)・・あくまでもネット上の解説に倣っただけの話ですから、それを追求されても困ります。

こういう都市伝説的な内容に深入りすると、迷宮の中で悶々するだけなので・・やめます!

![]()

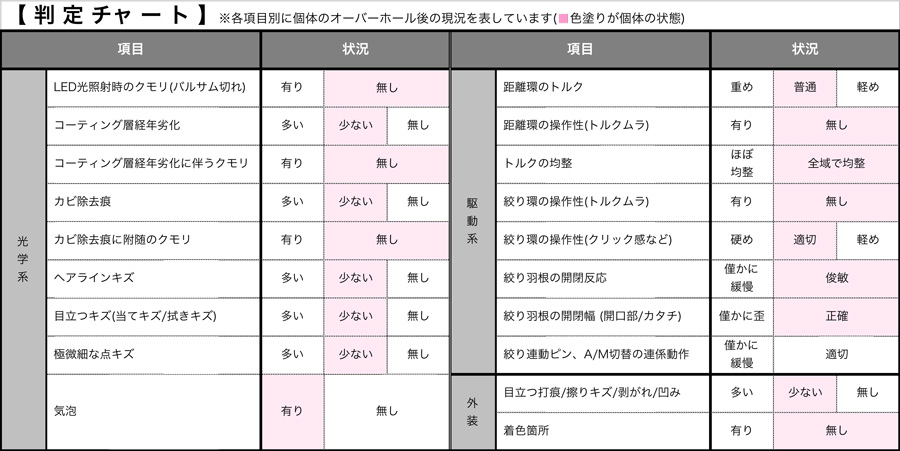

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

《当初バラす前のチェック時に気になっていた内容》

❶ アンダーインフ量が酷く/多く、全く無限遠合焦していない。

❷ 絞り環操作で最小絞り値側が硬くなる。

❸ 鏡胴に極僅かな前後方向のガタつきが残っておりピント面の鋭さが変化してしまう。

❹ シャッターボタン押し込み時に入らないことがある。

❺ 距離環を回すとトルクムラを感じ、且つトルクも重い印象が残る。

❻ 絞り環操作しても絞り羽根が一切出てこない。

《バラした後に新たに確認できた内容》

❼ 絞り羽根を実装していない (外されている)。

❽ 鏡胴「前部締付環」のイモネジ全滅。

❾ ヘリコイドオスメスと基台のネジ込みいちがまるでテキト〜。

❿ おそらくこの個体は『ドナー用個体』の・・残骸。

・・とっいった感じです(涙)

まぁ〜もともとオーバーホール/修理ご依頼に際し「ジャンク品」をご依頼者様がちゃんとご選択頂き、自己申告の上で賜っているので、こんな状況でもオドロキませんが、それにしても

・・酷い!(涙)

実は予めちゃんとヤフオクで入手した時の出品ページをご案内頂いています。

ここで皆様に対し『あまりにも酷い出品者』なので、注意喚起として告知したいと思います。その出品者のIDをそのまま告知するのは問題なので、その出品ページ内に記されていた内容をぼかしつつご案内します(汗)

友人からの依頼で出品しているので細かい事は分かりません。

素人判断なので神経質な人はご遠慮下さい。動作未確認です。

・・とこんな内容の記載ですが、パッと見で別にこのような言い回しは多いではないかと思われるでしょう(汗)

しかしこの出品者は「友人からの依頼」と言いながら、相当な数の光学製品 (カメラボディ側もあり、デジタルな製品も多数) を出品し続けているワケで、はたしてこれだけの量の出品を

友人の代行として行うのでしょうか???

まぁ〜確証や証拠があるワケではないので、何とも言えませんが、今回の個体をバラして一つだけハッキリしたのは (モロバレしたのは)、今回の個体が「ドナー用個体だった」事実でありそれは「絞り羽根が抜き取られている」ことだけを指して述べているのではなく「相応に組み上げられる整備スキルを持った人間でなければ、ここまで組み上げられない」にもかかわらず「肝心なイモネジなど締付ネジの類を複数欠品したまま仕上げている」時点で、いわゆる・・

「らしく組み立ててジャンク品で処分すれば良い」と言う極悪非道な出品者の、まるでそのマンマの仕業だからです!!!(怒)

マジッでこういう所為を公然と平気でヤリ続けている性悪ヤフオク出品者が複数居ます!

皆様も「友人の代行」などと宣うているヤフオク出品者の出品オールドレンズは手に入れないようお気をつけて下さいませ。ハッキリ言って「マジッなジャンク品!」であり「まるで部品取りにもならないレベル」なので、千円以上払って買うべきモノではありません!(怒)

例えば当方のこのブログで散々執拗に何度も何度も苦言を呈している「内部構成パーツに数字をマーキングしているプロの整備会社 (有名処です)」も、それら転用してきた元のドナーの

レンズ達は・・最後に、いったいどうなったのでしょうか???(涙)

それこそ愛玩動物が捨てられてしまった時の最後の断末魔を見ているようで、正直・・今回の個体を整備していて・・非常に心をピシピシとムチ打ちされている感覚を伴っていました(涙)

・・ゼッタイに使えるように仕上げる、仕上げてヤル、クッソ!!!!!(怒)

ただただそれだけで組み上げたような感じです(涙)

こういうことをスル人が居るのは、或る意味仕方ありません。それはドナーレンズたる立場ならば、そういう側面は確かにあると思います。

ちゃんとそれを告知するなり、内部構成パーツの一部が欠品しているなど「謳うべき」なのに、如何にももっともらしいウソを書いて出品しているワケで「人間としてどうなの???」と言う話を言っているのです!(怒)

・・ジャンクをちゃんと謳っているんだから良いではないか!

と言うのでしょう。だとするなら「そのジャンクの根拠を示せ! クッソがッ!」と言っているのです。こういう人間をニッポン人に含めていては、いずれ国がダメになりますね(泣) 中華系と共に、こういう人間も国外退去させれば良いのです!(怒)

ニッポン人の価値観を足で踏んづけてグダグダに蔑ろにする奴らは、全員日本から出ていけ!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

本日の海外ニュースを観ていてヤバいッ!・・と思いましたが、パキスタン軍が中国から輸入した長距離射程のミサイルを使い、インド軍の航空機を撃墜したと。その距離「200km」です!(驚)

当方もこのブログで以前から何回も述べていますが、何処ぞの国とひとたび何か起きれば「好きなだけ巡航ミサイルが飛んでくる」ワケで (臨戦態勢なのが2千発稼働可能状態)、あっという間に空自のレーダーサイトは壊滅し飛び立った戦闘機のレーダーだけに頼らざるを得ないのではありませんか???

今日のニュースの如く「200km」で精緻に着弾するなら (何故ならレーダーを実装しているから) 飛び立った空自機はひとたまりもありません!(怖)

するときっと「イージス艦がある」と言うのでしょうが、固定配置してあるレーダーサイトとは違い、艦艇の移動には相応の時間が必要です。その間に「これもまたいくらでも原発の電源設備が破壊される」ワケで、そうなれば民間はライフライン破壊の対処で精一杯です。

きっとその時、自衛隊は単独で孤立無援なままに何処ぞの大陸と対峙しなければならず、はたして「何日耐えられるのか」みたいな話です(涙) こう言う時に限っていつも大騒ぎしているクセに、日米安保を持ち出す人が居ますが(笑)、米軍はトランプのせいで自軍が攻撃されない限り行動しません。

そんなことは百も承知なので(笑)、何処ぞの国が飛ばしてくる巡航ミサイルは「ひたすらに自衛隊の基地ばかりに着弾」であり、まるで精緻に着弾する為、近隣の民間人に被害が出ません。

すると今度は「人道被害で国際提訴する!」と言うのでしょうが、残念でした!(笑) 国連が宣う人道や人権は「戦時下」の話であり、そもそも基地で働いている民間人は (戦闘用の基地なので) 対象に入りません。

クッソ高い、巨額の巡航ミサイルを好きなだけ打ってきます(笑)

以前海自の護衛艦「かが」を全甲板通しでドローン撮影された事件がありましたが、そういう危機管理の無さがリアルな現実です(笑)

何処ぞの国の「地方平台」と言う、第三セクターの巨額融資機関の負債総額は、ザッと見積もって「2千兆円規模」らしく (不動産高騰で破綻状態)(驚)、それでも国が倒れない/国民すらパニックに陥らない「一党独裁体制」に、いったいどうしてそれを脅威に感じないのでしょうか

???(汗)

日本の債務1,300兆円くんだりで大騒ぎしている話に、いったいどう整合性をつける気なのですか???(笑)

日本近海EEZ付近での調査船の活動を非難しますが、そのEEZギリギリの海域で公海側を徹底的に調査しているワケで (沖ノ鳥島近海はもう調査する場所がないくらい緻密に調査が終わっている)、気づけばとっくに何処ぞの国は「月の裏側」に調査機械を送り込んでいます (監視できない裏側ですョ!)。

皆さん、何処ぞの国を侮りすぎていると当方は思いますね・・(怖)

どんなに何処ぞの国から撤退しASEAN諸国に移転しても、結局のところそこにも華僑が住まうワケで、日本工業は首根っこを掴まれていることが、どうして理解されないのでしょうか(涙)

そんなことをマジマジと考えさせられたニュースが、今日のニュースでした(汗)

↑熱くなってしまい申し訳ございません(汗) 絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒ですが、ご覧のとおり黄銅製です。この鏡筒からしてまるで冒頭でご案内した「興和製」の標準レンズ『Soligor Miranda 5cm/f1.9 (black)《興和製》(MB)』の構成パーツと同一です。

↑熱くなってしまい申し訳ございません(汗) 絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒ですが、ご覧のとおり黄銅製です。この鏡筒からしてまるで冒頭でご案内した「興和製」の標準レンズ『Soligor Miranda 5cm/f1.9 (black)《興和製》(MB)』の構成パーツと同一です。

普通どころか、どう考えても同一製造メーカーでないかぎり、このように内部構成パーツの製品設計は近似しません (100%明確に指摘できます)!

だからこそ前述の標準レンズをネット上で「興和製、興和製!」と宣うなら、今回扱ったこのモデルも同じだと言っているのです。

・・当方はひたすらに内部構造と構成パーツからしか捉えません!

↑今回の個体は絞りユニットに「絞り羽根」がありません・・抜き取られているのです(涙)

↑今回の個体は絞りユニットに「絞り羽根」がありません・・抜き取られているのです(涙)

既にオーバーホール/修理ご依頼時の問い合わせで事前に聞いていたものの、マジマジとこのようにあからさまに「絞り羽根・・居ないョ!」とのリアルな現実を見せつけられると・・ちょっと哀しいです(涙)

・・そんくらいオールドレンズには罪がありませんね(涙)

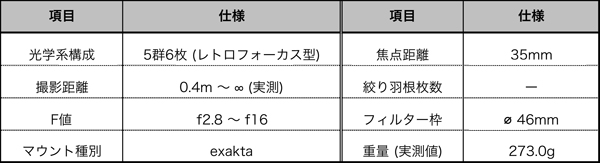

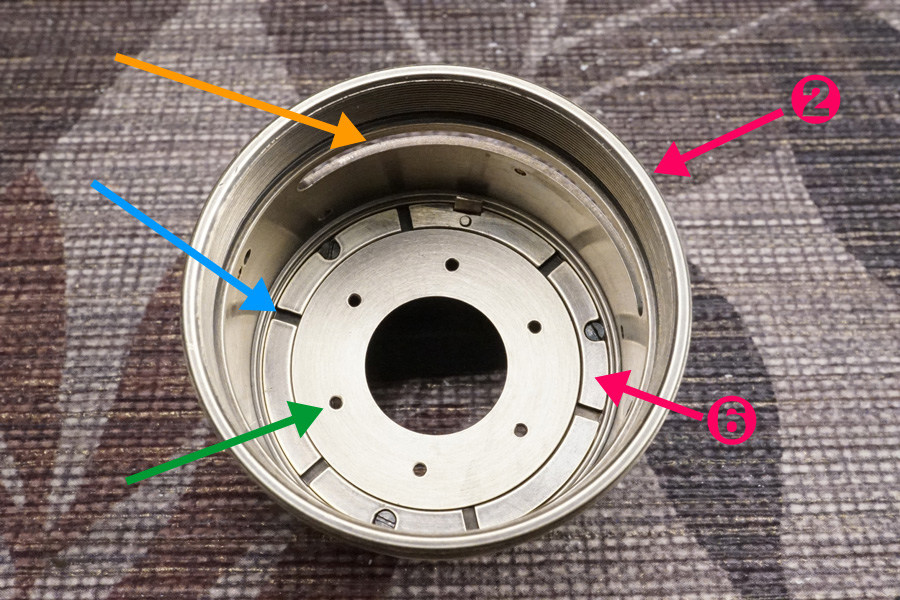

❶ カム環 (黄銅材)

❷ 鏡筒 (黄銅材)

❸ ベース環 (アルミ合金材)

❹ 制御環 (黄銅材)

❺ 絞り羽根開閉幅制御環 (黄銅材)

❻ 開閉環 (黄銅材)

この他に80個の大小鋼球ボールが存在します(驚)

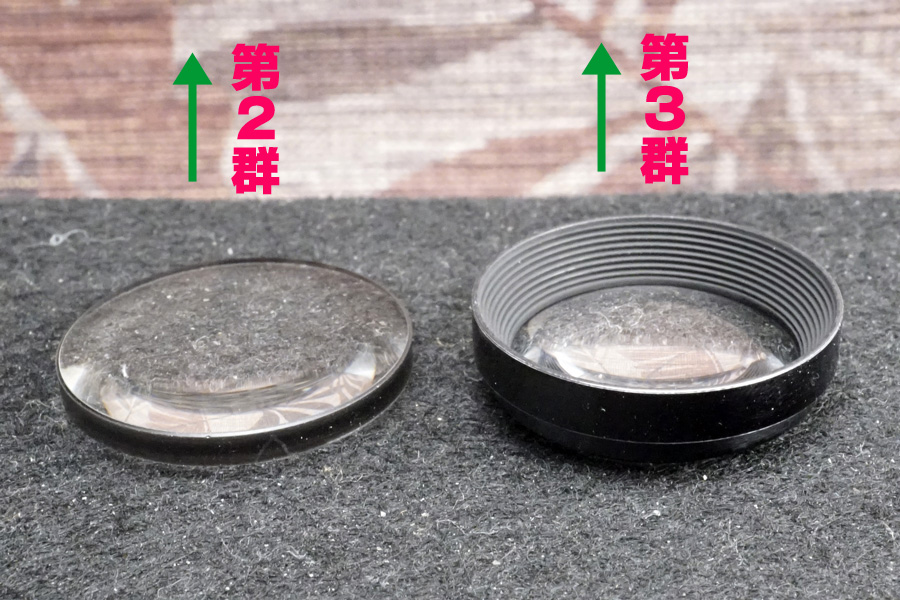

↑光学系前群側を赤色文字で表記しています。グリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を表しています。

↑光学系前群側を赤色文字で表記しています。グリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を表しています。

光学系第1群前玉は、レンズ銘板を兼ねるフィルター枠が全く外れず、さらに裏側を引っ掻くと鈍く刻み込まれるので「硬質樹脂材」で造られているとみています。当初外すつもりで加熱処置しましたが、触っていると何となく軟かくなってきたように感じた為、即処置をやめています(500℃までの耐熱手袋使用)(怖)

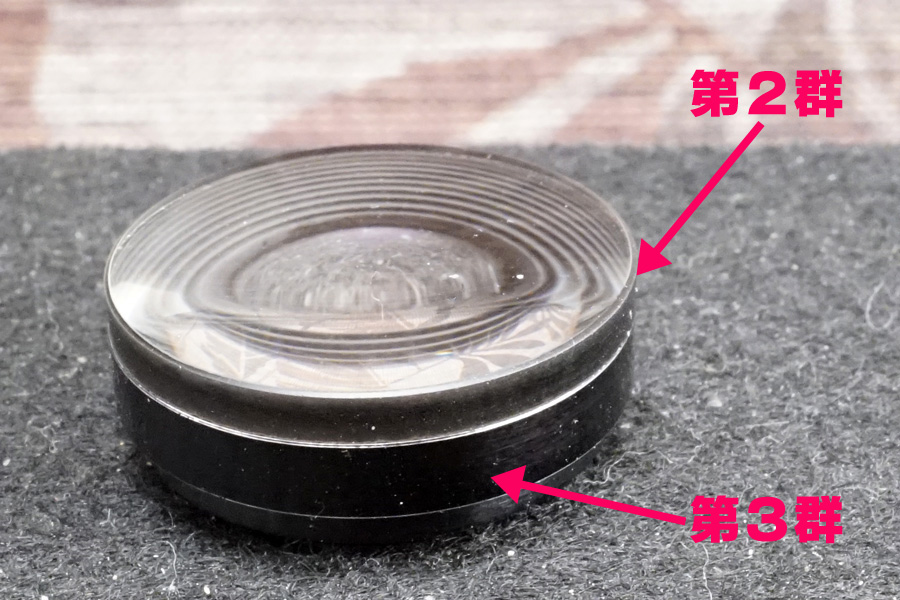

↑ヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影していますが、特に第3群はご覧のようにモールド一体成型です。

↑ヒックリ返して裏面側を上に向けて撮影していますが、特に第3群はご覧のようにモールド一体成型です。

↑第2群と第3群は、こんな感じに互いに重なり合って前群格納筒の中にストンと落とし込み格納されます。

↑第2群と第3群は、こんな感じに互いに重なり合って前群格納筒の中にストンと落とし込み格納されます。

↑今度は光学系後群側でブルー色文字を使います。同様グリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味します。

↑今度は光学系後群側でブルー色文字を使います。同様グリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味します。

↑後玉を拡大撮影しました。ご覧のように2枚貼り合わせレンズなのが確定します。

↑後玉を拡大撮影しました。ご覧のように2枚貼り合わせレンズなのが確定します。

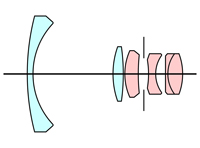

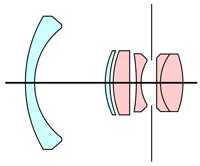

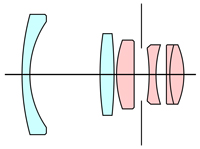

↑上に挙げた光学系構成図は、以下のオールドレンズの光学設計に該当します。

㊧:P. ANGENIEUX PARIS製『RETROFOCUS TYPE R11 35mm/f2.5』

㊥:Carl Zeiss Jena製『Flektogon 35mm/f2.8』

㊨:VOIGTLÄNDER製『SKOPAREX 35mm/f3.4』

・・です。これらの構成図の中で 色付した要素が基本成分を表し、一方 色付要素がレトロフォーカス型光学系を実現させている要素です。

・・いいですか、レトロフォーカス型光学系を「実現させている」です(笑)

もちろんいずれのモデルも広角レンズですから「レトロフォーカス型光学系」なのですが、このコトバは「光学硝子レンズの設計概念を表しているコトバ」であり、光学設計そのモノのカタチ「〜型光学系」に同義ではありません (例えばテッサー型光学系などと同じカタチを表現しているコトバではない)。

・・これを混同して解説しているサイトがネット上でとても多いですね(笑)

逆に言うなら、 色付した基本成分をご案内すると順番に「3群4枚エルマー型光学系 (㊧)」に「4群5枚ユニライト型光学系 (㊥)」そして「3群4枚テッサー型光学系 (㊨)」です。

それぞれの光学設計の中で特許出願申請書が一番古かったのは㊧になり1950年です。その時同時に「商標登録まで行われた」為、リアルな現実には「RETROFOCUS」と言うコトバは、フランスの老舗光学メーカーP. ANGENIEUX PARIS (ピエール・アンジェニュー) 社の歴とした登録商標ですが、光学設計概念に名称を付随させて商標登録してしまった為にクレームが入り、業界での使用に限り黙認しています。

「レトロフォーカス型光学系」について、今回のモデルとは直接関係ありませんが、ちゃんと理解できているのかと言うと、ワリとそのコトバじりから誤解を受け易いニュアンスなので、少し解説したいと思います(汗)

この「RETROFOCUS」はフランス語の「rétro (後退)」と「focus (焦点)」を合わせた造語でフランス語では「レトロフーキュス」のような発音になるようです。

この発想の着眼点をちゃんと調べず「レトロフォーカス」のコトバだけをピックアップするから「レトロ感 (古めかしい感じ/懐古的な)」だけが独り歩きして「フォーカスが古めかしい」

転じて「ピント面が甘い」或いは「ハイキ〜で低めのコントラストの写り」のように印象付け操作に活用されてしまい、近年さらに広められるようになってしまいました(涙)

しかしちゃんとした登場当時の背景と共に「発明時のバックボーン」が確立している概念なので、前述のような印象付け操作は (それこそちょっと前のインスタ映えヨロシク) 閲覧数稼ぎの趣も強くなり、全く以て悲しい現実だったりします(涙)

先ず一番最初に前提として認知しなけれイケナイのは、戦前〜戦中に使われていた主体的なフィルムカメラは「レンジファインダーカメラ」である点です。一方クィックリターンミラーを装備した一眼 (レフ) フィルムカメラが本格的に登場したのは戦後以降の話です。

この点をシッカリ捉えていなければ「レトロフォーカス」のコトバは正しく伝わりません。

当時はフィルムによる撮影しか無かったので、フィルム面の直前にクィックリターンミラーが居るのか居ないのかは、とても大きな問題になります。

・・何故なら、バックフォーカスが全く違うからです!

それはそうです! クィックリターンミラーの容積を勘案して結像するよう光学設計しなければイケナイので「バックフォーカス:後玉端 → フィルム面 (或いは撮像素子面) までの距離」である以上、レンジファインダーカメラ向けの光学設計のまま、クィックリターンミラー内蔵の一眼 (レフ) フィルムカメラには転用できないのです (まるでピンボケになる)(汗)

そこで考え出された光学系設計時の概念が「バックフォーカスの延伸」であって、それを体現させた具体的な光学発明案件が「レトロフォーカス型光学系」和訳すれば (或いはそもそも当時は)「逆望遠型光学系」と呼称していた光学設計を指します。

したがって「レトロフォーカス型光学系=広角域のレンズの光学設計」との等式が成り立たない (広角域だけに限定されない) ことを認知する必要があります(汗)

するとリアルな現実に「広角レンズではない標準レンズ域、或いは中望遠レンズ域のモデルにさえもこの概念は黎明期に使われていた」ことを知るべきですね・・実際テクニカラーという「複数の波長別でカメラ撮影したフィルム画像を1枚に合成させて、擬似的にカラー映像化した技術」が1916年に発明され、一時ですが映画撮影でブームになったことがあります(笑)

古い映画でカラーの色つきが何となく薄くて違和感を感じる映像がテクニカラーだったりします(笑) 波長別に撮影して合成するので、撮影時の露出値まで合わせにくくその色の違いが反映してしまうからです(笑) 今ドキに例えば日本の明治〜大正時代などの写真や映像に色つけしている考え方とは全く別モノです (テクニカラーは撮影時に複数カメラを使っているから)。

その技術の時に既にこの「バックフォーカスの延伸」と言う技術が開発されており、厳密に言えば1916年時点でその概念の着想が成されていたことを表しています。

ここまでの解説で 色付要素が「バックフォーカスの延伸」であって、ダイレクトにはその描写性を確定つけない要素であることが、ご理解頂けたと思います (但し決して基本成分に影響を与えないワケではない)。

一方 色付の基本成分は、まさに写される写真の描写の性格を決定づけてしまう要素です。従って「必ずレトロフォーカス型光学系 (ひいては広角レンズ系は) 光学系構成図から捉えて考察する必要に駆られる」ことを述べています(笑)

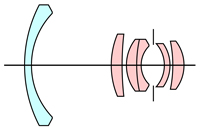

←するとでは今回扱ったモデルの実装光学系どうなのでしょうか???

←するとでは今回扱ったモデルの実装光学系どうなのでしょうか???

左図は今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

まさにご覧のとおり「基本成分:エルマー型光学系」なのが確定です(笑)

だからこそ今回のモデルで撮影される写真の性質が素晴らしい根拠にもなっています(涙)・・このように光学系の要素から捉えていくと、特に広角レンズ域のオールドレンズの場合には、その写り具合を事前に掴むことすら叶います (ありがたや、ありがたや)(祈)

・・つまりアンジェニューの写りを彷彿する (いえむしろ優れている) と言えそうです!(驚)

↑話を戻してオーバーホール工程の解説になります。❷ 鏡筒最深部に組み付けられた❻ 開閉環ですが、もしも絞り羽根がちゃんと実在していれば、それぞれの穴に刺さって機能するのが分かります。

↑話を戻してオーバーホール工程の解説になります。❷ 鏡筒最深部に組み付けられた❻ 開閉環ですが、もしも絞り羽根がちゃんと実在していれば、それぞれの穴に刺さって機能するのが分かります。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

上の写真で言うなら、グリーン色の矢印で指し示している箇所の穴が「位置決めキー用の穴」であり、一方ブルー色の矢印が「開閉キー用の溝」であり、この❻ 開閉環が回ることで「位置決めキー」を軸にして開閉角度が変化していく原理なのが理解できると思います。

ちなみにオレンジ色の矢印が指し示している箇所の切り欠き/スリット/溝は、絞り環との連結孔です。

↑まだまだ絞りユニットの構成パーツの説明が続きます。上の写真は❶ カム環です。赤色矢印が指し示している箇所に「三角形のカタチをしたカム」が備わりますが、プレッシングで打ち込みの製品設計なので、今回のオーバーホールでは外せていません(汗)

↑まだまだ絞りユニットの構成パーツの説明が続きます。上の写真は❶ カム環です。赤色矢印が指し示している箇所に「三角形のカタチをしたカム」が備わりますが、プレッシングで打ち込みの製品設計なので、今回のオーバーホールでは外せていません(汗)

↑❶ カム環はこんな感じで❷ 鏡筒最深部にセットされます。本当は絞り羽根が既にこれらの間に挟まれているワケで、絞り羽根が顔出しして閉じている状態なのがこのモデルでの開放時なのだと、この写真を観ただけでも分かります(笑)

↑❶ カム環はこんな感じで❷ 鏡筒最深部にセットされます。本当は絞り羽根が既にこれらの間に挟まれているワケで、絞り羽根が顔出しして閉じている状態なのがこのモデルでの開放時なのだと、この写真を観ただけでも分かります(笑)

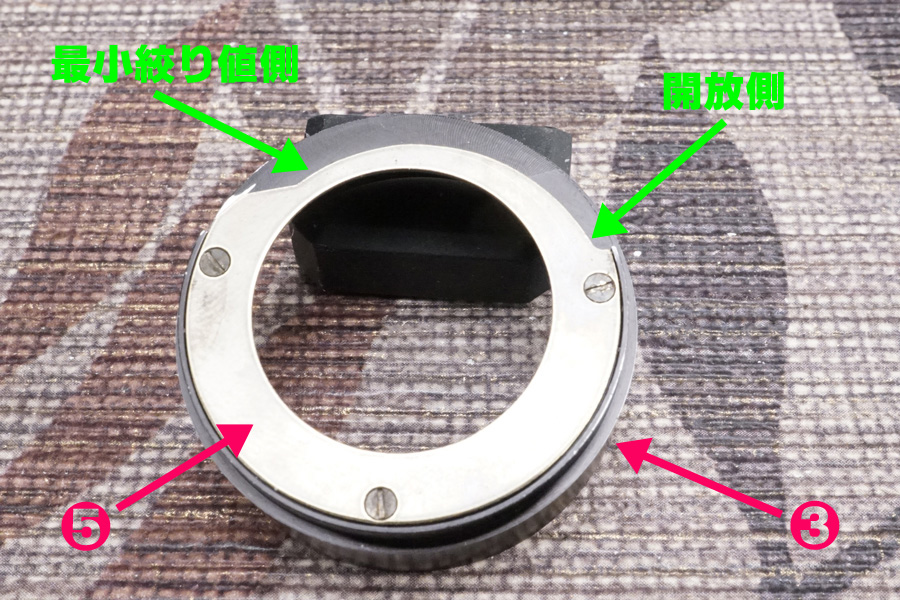

↑さらにその上に被さる❸ ベース環 (アルミ合金材) と ❺ 絞り羽根開閉幅制御環 (黄銅材) です。この❺の途中に「なだらかなカーブ」が用意され、そこに前述の「カム」の棒バネが突き当たるので「絞り羽根が閉じる時の角度が決まる」原理です。

↑さらにその上に被さる❸ ベース環 (アルミ合金材) と ❺ 絞り羽根開閉幅制御環 (黄銅材) です。この❺の途中に「なだらかなカーブ」が用意され、そこに前述の「カム」の棒バネが突き当たるので「絞り羽根が閉じる時の角度が決まる」原理です。

すると上の写真をパッと見ただけで一目瞭然ですが「締付ネジ3本にマチ幅が備わらないので、このモデルの絞り羽根の開閉角度を微調整している場所は、まるで別の場所」なのが確定します(笑)

ちなみに「なだらかなカーブ」の麓部分が「最小絞り値側」になり、勾配を登りきった頂上が「開放側」という製品設計です。

結局このように勾配にカムが突き当たる原理を利用することで「絞り羽根が角度を変える移動量が決まる」設計概念なのがよ〜く理解できますね(笑)・・非常多くのオールドレンズの絞りユニットに活用されている基本的な設計概念の一つです。

従って、勾配が一意に決まっている以上、絞り羽根の開閉角度の微調整は別の場所に成らざるを得ません(笑)

こういう内容こそが「観察と考察」であり「原理原則」から製産時点を見いだせる「本来在るべき姿」が確定していく次第です (当方は頭が悪いので、何一つ難しい技術を習得していないことの現れ)(笑)

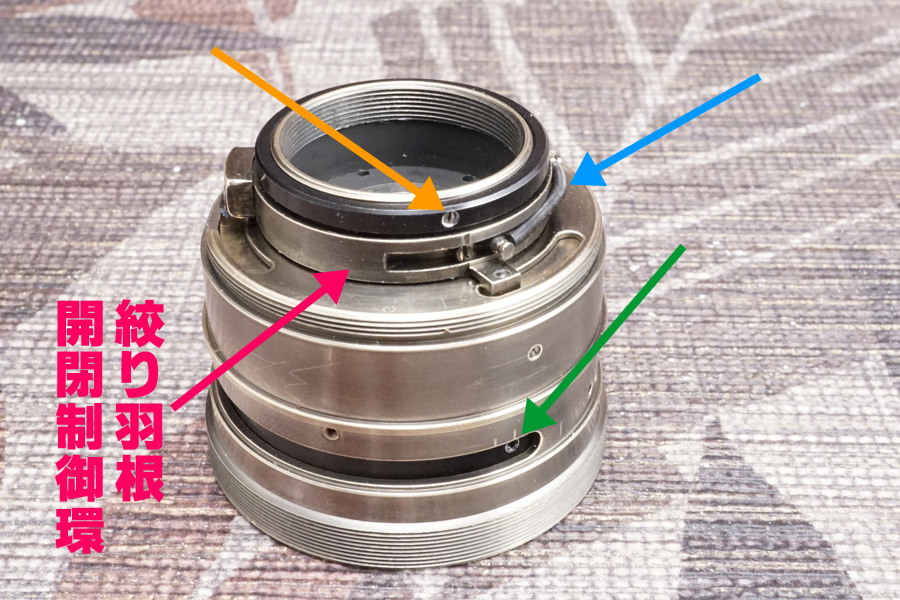

↑全てセットし終わりました。これで鏡筒の組み上げは完成し、ひたすらに「製産時点」だったりします(笑)

↑全てセットし終わりました。これで鏡筒の組み上げは完成し、ひたすらに「製産時点」だったりします(笑)

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました・・写真上方向が前玉側方向を意味します。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました・・写真上方向が前玉側方向を意味します。

↑ヒックリ返して裏側を撮影しています。裏側には絞り羽根の開閉制御を司る❹ 制御環 (黄銅材) が組み込まています (絞り羽根開閉制御環)。

↑ヒックリ返して裏側を撮影しています。裏側には絞り羽根の開閉制御を司る❹ 制御環 (黄銅材) が組み込まています (絞り羽根開閉制御環)。

ブルー色の矢印で指し示している箇所に引張式スプリングがあるので、このモデルは「常時絞り羽根が閉じきっているチカラが及んでいる」ことを意味します(汗)

・・これを見ただけでちゃんと気づかないと整備者ではありませんね(笑)

またグリーン色の矢印で指し示している箇所には、前述の❸ ベース環 に1箇所だけ用意されているネジ穴が見えており、ここにシリンダーネジが入って絞り環用ベース環と連結します。

ちなみにオレンジ色の矢印で指し示している箇所の黒色の環/リング/輪っかに3箇所均等配置で備わる「イモネジ用の穴」に、イモネジが1本も入っておらず空っぽでした(涙)

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

◉ シリンダーネジ

◉ シリンダーネジ

円柱の反対側にネジ部が備わり、ネジ部が締め付け固定される事で円柱部分が他のパーツと連携させる能力を持ち、互いにチカラの伝達が実現できる役目として使う特殊ネジ (単なる連結のみに限らず多くの

場合でチカラの伝達がその役目に含まれる)。

実はこのオレンジ色の矢印の箇所の環/リング/輪っかが一切固定されていなかった為に、その影響が最終的に絞り環の操作性に大きく瑕疵として残っていました(涙)

もっと言うなら、これらの環の内部には80個の大小鋼球ボールが入るので、この黒色の環/リング/輪っかを固定できないなど「まるで信じられない話」であり、このような仕打ちを公然と平気でできる人間性と言うのも問題だと思いますね!(怒)

・・何故なら下手すれば鋼球ボールが内部に散乱し、ヘリコイドが噛んでいたかも知れない。

そういうことまで全く配慮できない「心の器の狭いヤツ!」の仕業です(笑)

↑おそらくドナーレンズなので、バラした際に既に鋼球ボールの凡そ半分が欠品していると思います・・何故なら、全周に鋼球ボールが行き渡らないからです(汗)

↑おそらくドナーレンズなので、バラした際に既に鋼球ボールの凡そ半分が欠品していると思います・・何故なら、全周に鋼球ボールが行き渡らないからです(汗)

鋼球ボールは上の写真ブルー色の矢印が指し示している箇所のように、この❹ 制御環の上下にセットされるのです。

一応半分以下の上下80個でも、ちゃんとスルスルと抵抗/負荷/摩擦が無い状態で回転するよう「平滑研磨」したので、結果的に絞り環の操作性もクリック感も抜群です (整備しているのですから当たり前の話ですが/決して自慢する話ではない)!(笑)

↑鏡胴「前部」が完成しました。クリック感を実現させているのは「板バネ+鋼球ボール1個」なのですが、その板バネを左右で締め付け固定している締付ネジの片方がバカになっており、浮いていました(汗)

↑鏡胴「前部」が完成しました。クリック感を実現させているのは「板バネ+鋼球ボール1個」なのですが、その板バネを左右で締め付け固定している締付ネジの片方がバカになっており、浮いていました(汗)

結果、その締付ネジが絞り環の内壁に干渉してしまい当初バラす際に外せなくて大変でした!

何度も何度も専用治具を使い外そうと試みた為、一部クロームメッキ部が薄くなっています。

結局、板バネを止める締付ネジも転用品を探さなければならず、それだけで1時間作業。

・・全くロクなことをしません!(怒)

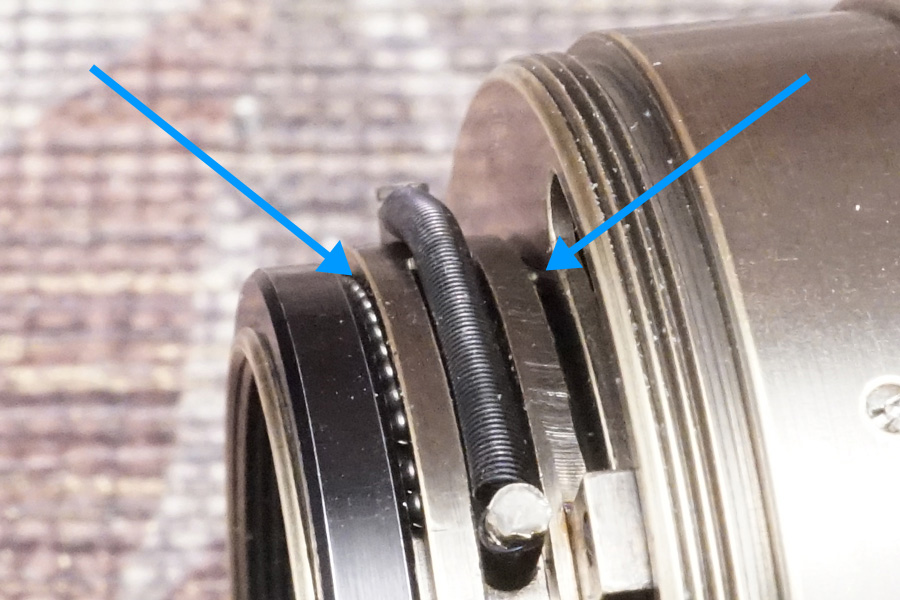

↑再びヒックリ返していますが、右横に並べたヘリコイドオス側がセットされてから、手前の「締付環」で締め付け固定します。

↑再びヒックリ返していますが、右横に並べたヘリコイドオス側がセットされてから、手前の「締付環」で締め付け固定します。

ところがブルー色の矢印で指し示している箇所のように「本来、カニ目溝が両サイドに備わる環/リング/輪っか」だったハズなのに、このように半分以上を削ってしまっています(涙)

これが意味するのは「おそらくドナー先の同型モデルの締付環をこっちに持ってきている」と考えられ(涙)、要はドナー先の個体は距離環が干渉していたのと合わせて「シャッターボタン機構部からのチカラの影響も酷かった」ことまで確定します(笑)

・・当方が見れば全てが白日の下に晒されます!(笑)

確かにこのモデルをバラして組み上げられる技術スキルなので、シロウト整備では対応できず、おそらく相応のプロの整備者ですが、そもそもヘリコイドのネジ込み位置をミスっているので (ドナー先の個体の話)、このように締付環を削ったりして「ごまかしの整備」をしています(笑)

製産時点は問題なくちゃんと組み上げられていたのに、どうしてこうやって安直に削ったりヤスリがけしたり「ごまかしの整備」に走るのでしょうかね???(笑)

・・当方も頭が悪いですが、更に低能レベルとしか言いようがありませんね(笑)

こういう発想でオールドレンズの整備を行うから、50年後には間違いなく絶滅します(涙)

もっと言うなら、現在既に市場流通品の殆どの個体で「光学系内に薄いクモリが残る」状況からして、そもそも内部構造面での問題以前に「光学系が一番先にダメになる」と保証します!

・・そういう光学硝子レンズ面のクモリって、いったい誰が削るのでしょうか???(笑)

↑ここからは鏡胴「後部」の組み立てですが、純粋にヘリコイド群とマウント部だけでシンプルで簡単です!(笑)

↑ここからは鏡胴「後部」の組み立てですが、純粋にヘリコイド群とマウント部だけでシンプルで簡単です!(笑)

㊧:ヘリコイドオス側 (黄銅製)

㊥:ヘリコイドメス側 (黄銅製)

㊨:基台 (黄銅製)

それぞれのネジ山数は「8箇所 (㊧)、6箇所 (㊥)、2箇所 (㊨)」ですから、全部で96回分ありますね(笑)・・最近この作業がちょっと多かったりします(汗)

すると当初バラす前時点で既に酷いアンダーインフ状態でしたから、これらネジ込み位置をゼロから探る必要が起きます(涙)

↑しかしこのモデルの原理は分かり易いので、ご覧のようにスパッと僅か8回で無限遠位置確定です(笑)

↑しかしこのモデルの原理は分かり易いので、ご覧のようにスパッと僅か8回で無限遠位置確定です(笑)

・・ッて、まだ光学硝子レンズを格納していませんが(汗)

それでも「原理原則」から掴めるモデルの場合は96回試す必要がありません(笑)・・それは「直進キーの原理に助けられたから」と言えるのですが、残念ながら過去メンテナンス時の整備者は (プロなのに) 無限遠位置の確定が分からなかったみたいです(笑)

・・それでテキト〜に組み上げてジャンク品で出品したと言う経緯です!(怒)

自分で言うのもナンですが(恥)、この写真・・美しい!(涙) たかだか8回の組み直しですが、それでも気に入ったトルク感で組み上げられて、パッチリ無限遠位置が確定するなら、文句なく「チョ〜気持ちいい!」のですョ(笑)

・・そういうことの繰り返しだからこそ、人生楽しいのです!(笑)

↑マウント部の組み立て工程に移ります。ご覧のようにシャッターボタンの機構部を完全解体です!(笑)

↑マウント部の組み立て工程に移ります。ご覧のようにシャッターボタンの機構部を完全解体です!(笑)

何故なら、結局距離環のトルクムラを引き起こしていた真犯人が「このシャッターボタン機構部だから」です(怖)

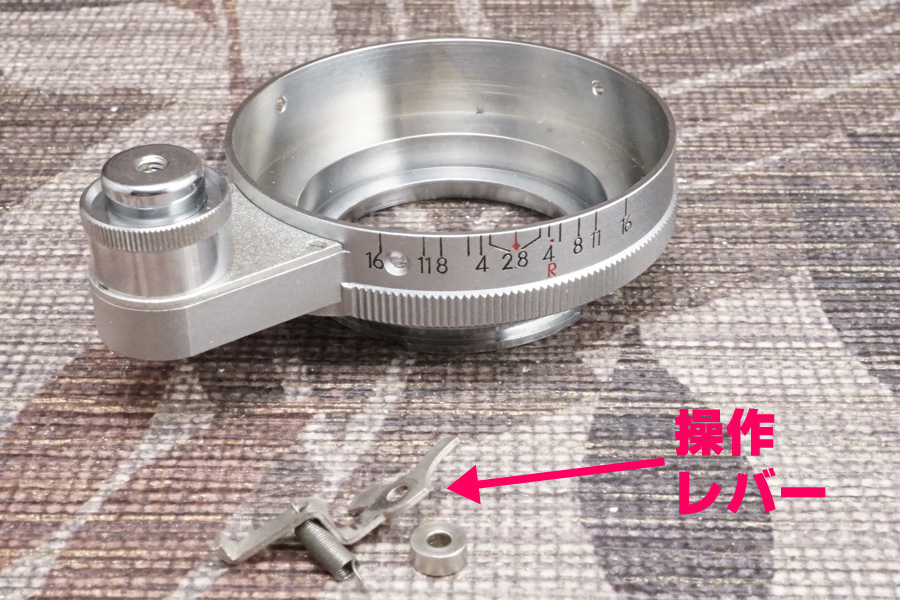

↑最終的に、どうせ絞り羽根が居ないので「操作レバーと受け部」の両方を取り外しました。引張式スプリングが付随する為、これを組み込むと「イヤでも❹ 絞り羽根制御環 (鏡筒後部の80個の鋼球ボールで回っている環/リング/輪っか) に連結する必要が起きる」為、結果的に再び距離環のトルクムラを誘発します。

↑最終的に、どうせ絞り羽根が居ないので「操作レバーと受け部」の両方を取り外しました。引張式スプリングが付随する為、これを組み込むと「イヤでも❹ 絞り羽根制御環 (鏡筒後部の80個の鋼球ボールで回っている環/リング/輪っか) に連結する必要が起きる」為、結果的に再び距離環のトルクムラを誘発します。

・・何故なら、絞り羽根が居ないので、その抵抗/負荷/摩擦が存在しないからです!(涙)

このように本来在るべき構成パーツが存在しないからと言って、そこからの抵抗/負荷/摩擦を無視するだけで良いことにはならないのに、過去メンテナンス時の整備者はまるで気づいていません(笑)

・・それでプロ、らしいですョ!(笑)

↑完成したヘリコイド群を右横に並べつつ、手前に「シム環」を3本並べました・・これらは無限遠位置の調整用にセットされる環/リング/輪っかです。

↑完成したヘリコイド群を右横に並べつつ、手前に「シム環」を3本並べました・・これらは無限遠位置の調整用にセットされる環/リング/輪っかです。

逆に言うなら「これらのシム環が3本も備わるのだから、アンダーインフに陥るのは、整備したアンタの所為が悪い」つまりヘリコイドのネジ込み位置ミスなのに、知らん顔です(笑)

リアルな現実に、実際にこれら3本のシム環をちゃんと活用しつつ組み上げたら・・あらまぁ〜不思議!・・メチャクチャ解像感アップで、嬉しくて堪りません!(嬉)

ッて、まぁ〜当たり前の話なのですが(笑)、当方が「観察と考察」から「原理原則」に則り「本来在るべき姿」に組み上げれば、それは相応に素晴らしい描写性に落ち着くのは至極理にかなっているのです (つまり当方は何一つ難しいことをヤッていない)(恥)

・・その意味でも何度も何度も執拗に述べていますが、当方の技術スキルは低いです!(笑)

↑シャッターボタンは当初バラす前時点で時々引っかかって固まっていましたが(汗)、もちろんちゃんと『磨き研磨』したのでサビを除去し、今はとッても気持ちいいですッ!(笑)

↑シャッターボタンは当初バラす前時点で時々引っかかって固まっていましたが(汗)、もちろんちゃんと『磨き研磨』したのでサビを除去し、今はとッても気持ちいいですッ!(笑)

シャコンッ! シャコンッ!と気持ちいいですが、単なるギミック感を愉しむだけの意味しかありません (操作レバーを取り外してしまったから/絞り羽根も無いし)。A/M切り替えスイッチのツマミ操作も内部で連携していないので、単なるギミック感だけに留まります(汗)・・申し訳ございません。

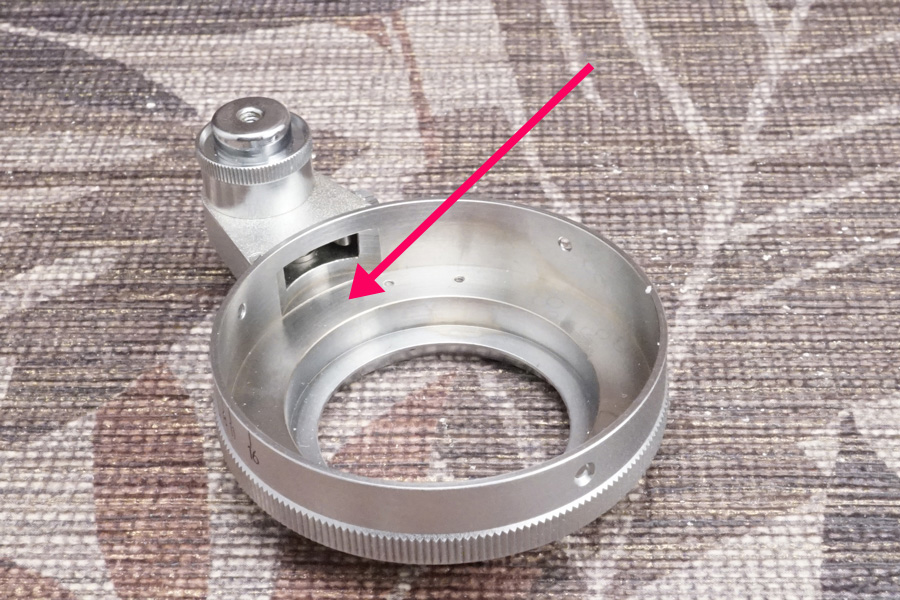

↑赤色矢印の場所に居た「操作レバー」を取り外してしまいました・・ゴメンナサイ!(涙)

↑赤色矢印の場所に居た「操作レバー」を取り外してしまいました・・ゴメンナサイ!(涙)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わっています。もちろん絶妙な操作性に再び「復活ッ!」ですです・・(笑)

↑完璧なオーバーホール/修理が終わっています。もちろん絶妙な操作性に再び「復活ッ!」ですです・・(笑)

↑絞り羽根が居ないので、絞りユニット内部は反射防止黒色塗料で着色しています (そうしないと黄銅材で黄金色だから)・・と言っても平面の底だけですが。

↑絞り羽根が居ないので、絞りユニット内部は反射防止黒色塗料で着色しています (そうしないと黄銅材で黄金色だから)・・と言っても平面の底だけですが。

光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。「気泡」が数点混入しています。

◉ 気泡

光学硝子材精製時に、適正な高温度帯に一定時間到達し続け維持していたことを示す「証」と捉えていたので、当時の光学メーカーは正常品として「気泡」を含む個体を出荷していました (写真に影響なし)。

但し、中望遠レンズ以上の焦点距離などのモデルの場合、大きく出現した玉ボケの内側にそれら「気泡」の影がポツポツと写り込む懸念は高くなります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

例えば石英ガラス (合成石英ガラスES) の精製時には、1,400°Cに加熱した石英ガラスを金型に流し込み「その温度帯を60秒間維持させ」そのまま任意の圧でプレッシングを行い、当初の厚みから最終的な目的とする厚みと形状にまで成形します。

このプレッシングしつつ「温度帯を維持させる」時に、当時の工業技術ではどうしても光学硝子材の内部に「気泡」が出現してしまうので、逆にその「気泡の出現を以て初めて温度帯の維持の確証」と判定を下していたようです。特に日本製オールドレンズよりも当時の旧東西ドイツ製オールドレンズの光学系に「気泡が多い印象」なのも、そういった工業技術的な発展経緯の相違があったりするのかも知れません(汗)

ちなみにこの時の石英硝子のプレッシング工程では、完成後にその検査の一環として屈折率も確認しますが、当初プレッシング前時点での硝材としての1.455ndであった屈折率は、プレッシング成形後は1.458ndと僅かながらもプレッシングにより向上する事が確認されています。これは「プレッシングによる配合光学硝子資料の圧による高密度化が影響している」との研究成果が分かっており、その意味でも成形金型にプレッシングして成形していく工程にはメリットもある事が分かります・・特に最近では非球面レンズなどの技術革新にもこのような成形技術が転用/活用されているようです。

↑もちろん光学系後群もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑もちろん光学系後群もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑取り外した「マウント部内部の操作レバー関係のパーツ」を右横に並べ、合わせて同梱します。

↑取り外した「マウント部内部の操作レバー関係のパーツ」を右横に並べ、合わせて同梱します。

《残ってしまった瑕疵の内容》

❶ オーバーインフ量は極々僅かですが、製品設計上からピタリにはできません。

❷ 距離環を回していると時々トルクムラを感じます。

❸ シャッターボタン、A/M切り替えスイッチはダミー状態です。

・・申し訳ございません。

❶は製品設計上の誤差であり、そもそそも距離環を締め付け固定する場所が (締付ネジ3本で) 決まっている為、∞刻印位置のとの整合性で描写調整する機能を有していません・・申し訳ございません。

❷は、基本的にトルクムラは無いのですが、実は「直進キーガイドの研削」があまり褒められるレベルではアリマセン(汗) 直進キー自体は2本のシリンダーネジが両サイドに刺さるだけなので簡素ですが、そのシリンダーネジが上下動する時に「ガイドの切り欠き/スリット/溝に微細な凹凸が残る」研削の影響を、距離環を掴んでいる指が感じ取ってしまい「トルクムラのように伝わる」次第です・・申し訳ございません。

ヤスリ掛けすれば良いのでしょうが、はたしてどれだけ削ってしまって良いのかの判定は非常難しく (一か八かの世界だから)、一度削ってしまったら最後「今度はピント合わせ時に前後微動する現象に至ってしまい、違和感極まりない!」為、ムリに処置していません・・申し訳ございません。

❸ はスミマセン。ご指示が無かったのに、勝手にヤッてしまいました・・申し訳ございません!(涙)

その代わり、距離環のトルクは相当なレベルで改善できています (言い訳でしかありませんが)。

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:35㎜、開放F値:f2.8、被写体までの距離:17m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:9m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、10m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の20m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「70m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑当レンズによる最短撮影距離40cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離40cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

絞り羽根が無い個体なので、開放撮影だけで終わります・・申し訳ございません。

今回のオーバーホール/修理ご依頼、誠にありがとう御座いました。明日完全梱包の上でクロネコヤマト宅急便で発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。