♦ MINOLTA (ミノルタ) AUTO ROKKOR-PF 58mm/f1.4《前期型−II》(SR/MD)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は、

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は、

MINOLTA製標準レンズ・・・・、

『AUTO ROKKOR-PF 58mm/f1.4《前期型−II》(SR/MD)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

《 事 後 談 》 ━━ 当方の不始末 ━━

組み上げが完成しお届けしたところ、マウントアダプタ装着すると擦れる感触があるとの事。

その擦れる原因をご依頼者様が突き止められて写真撮影までしてご連絡下さいました(汗)

何と当方が最後までキッチリ締め付けたネジの後端がマウント面から僅かに飛び出ているではありませんか!(驚)

当方所有のマウントアダプタはK&F CONCEPT製ですが、組み上げが終わって仕上がってから装着し実写確認しても問題ありませんでした(汗)

しかしご依頼者様ご所有のKIPON製マウントアダプタに装着すると・・擦れるとの事です(汗)

・・申し訳ございません!!!

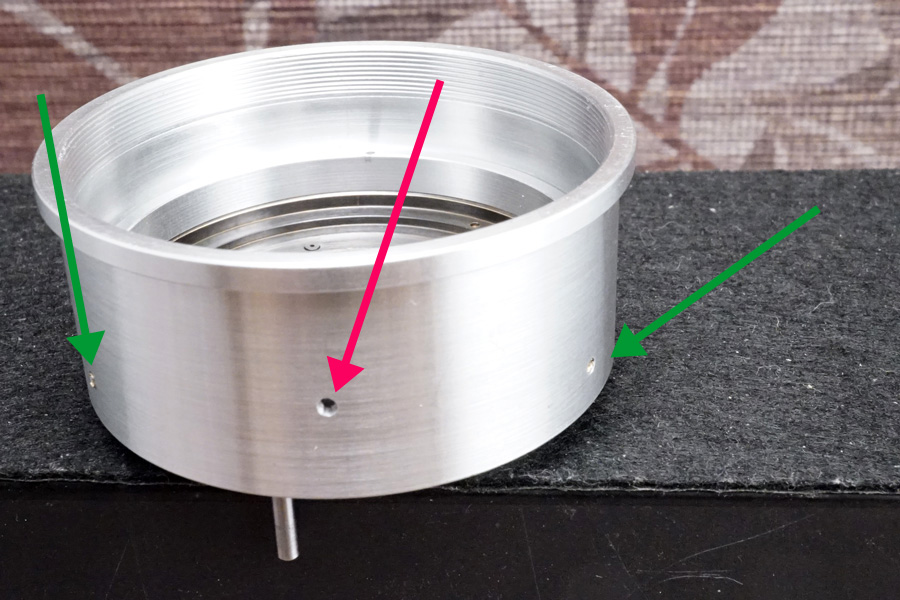

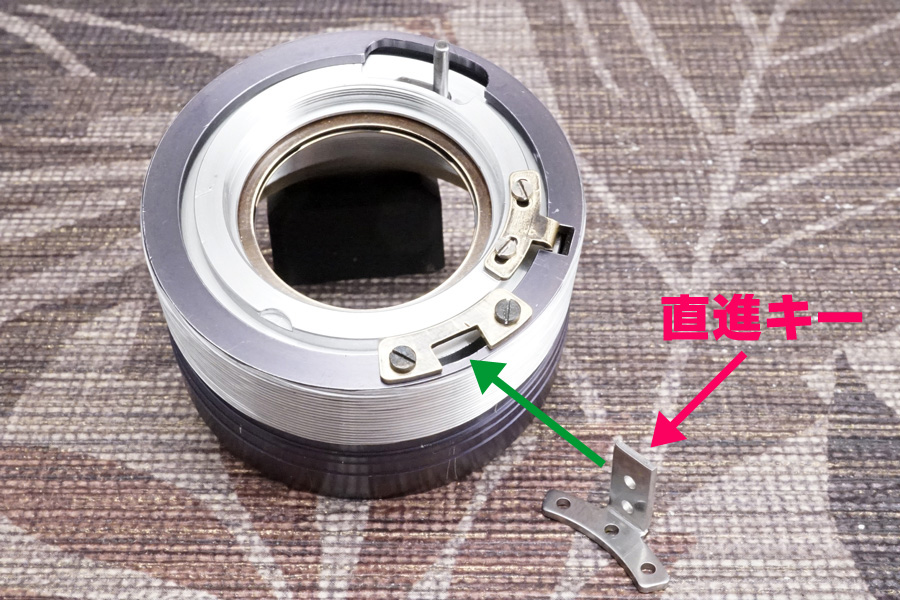

実はその極僅かに突出してしまったネジは、マウント部内部のネジで以下の写真に写っている「締付ネジ (2本のうちの1本)」なのです。

↑上の写真は以前扱った2017年の時に撮影した個体写真からの転載で、マウント部内部を撮ったものです (組み上げている途中の撮影)。

↑上の写真は以前扱った2017年の時に撮影した個体写真からの転載で、マウント部内部を撮ったものです (組み上げている途中の撮影)。

ご依頼者様とメールでやり取りしていて、フッと2017年に撮影した写真の中に、このマウント部内部の状況を写した写真があると思い出しました。

そこで慌てて今このブログに《事後談》として載せているところです(汗)

いろいろな制御用パーツがビッシリ組み込まれていますが、この中で「ストッパー」と示したパーツを締め付け固定している「締付ネジ2本のうちの1本が、マウント面から極僅かに飛び出している」が為に、KIPON製マウントアダプタの接触面を擦ってしまったようです・・大変申し訳ございません!!!(涙)

実は、正直に言うと、当初バラした直後に「この2本の締付ネジのうち、ブルー色の矢印で指し示している箇所の締付ネジだけが緩んでいた」のです(汗)

それを当方が「過去メンテナンス時の整備者が、どうして緩めたまま済ませてしまったのか」をちゃんと考えなかったのがイケナイのです!!!

純粋に締め付けるのを忘れてしまったのかと安直に受け取った当方が悪いのです!

さらに当方所有のマウントアダプタがK&F CONCEPT製だった為、接触面が擦れることを確認できていませんでした (問題が無かった)。

緩んでいた理由は「まさに最後まで締め付けたらマウントアダプタが擦れるから」敢えてワザと故意に緩めていたのかも知れないのです(汗)

そこまで深く考えずに、単に緩んでいたのを締め付けて仕上げてしまった当方の「観察と考察の不始末!!!」以外の何モノでもありません!!!(涙)

・・本当に申し訳ございません!!!

古い上の写真を見ると、ネジ頭も隣が低いものの、ブルー色の矢印で指し示しているほうの

ネジ頭は突出しています。その事実自体はちゃんと確認していたのですが、マウント面から

微かに飛び出ているとは・・まるでチェックを怠っていました!!!

(但し頭が飛び出ているのは適正なのを、他の個体写真2枚でも確認できました)

要は仕上がってからマウント面をちゃんと目視して、問題が無いのかどうかチェックするのを怠ったのです!(怒)・・そうです、怠ったのです!!!

・・申し訳ございません!!!

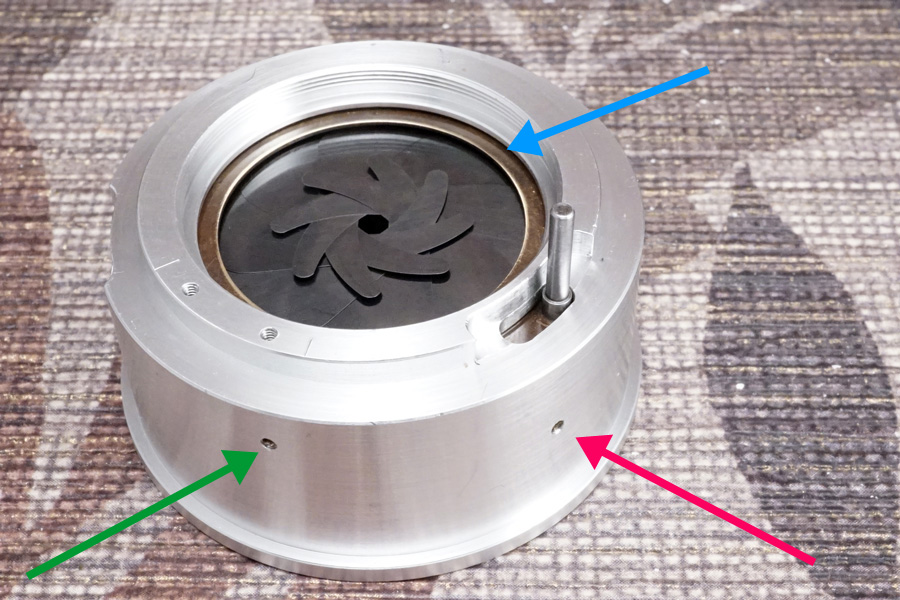

↑上の写真は今回扱った個体が仕上がってから撮影したマウント面の写真です。

↑上の写真は今回扱った個体が仕上がってから撮影したマウント面の写真です。

ブルー色の矢印で指し示している箇所に「確かに極々微かに締付ネジの終端が突出している」のが、この写真を見ただけでも分かるのです!(泣)

ちゃんと極僅かでも突出していないのかどうか、チェックしていれば良かったのです・・。

全てはちゃんといつも言っている「観察と考察」せずに、しかもチェックを怠った当方の不始末です!!! お詫び申し上げます。

このように不始末を起こすことがあるので、皆様も重々ご承知おき下さいませ!!!

当方の記述スキルは低レベルです!!!(涙)

・・ここに不始末があったことを事後談として、正直に皆様に告知いたします。

ネット上の誹謗中傷でも「自分のブログなのだから不利になる内容は決して載せない」と揶揄され続けています(涙)

然し、少なくとも当方はとても真摯に臨む心の持ち主です・・性格的に、そうしたいのです!

自慢できるのはそれしかありません(恥) だからこそこのように不始末を告知しているのです。

・・それしか・・無いからッ(涙)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ご依頼者様のお手を煩わせてしまい、ご返送頂き再びバラしたものの「まさかもう一度手元に戻ってくるとは一切想定していなかった」が為に、内部に適切な無限遠位置のマーキングを刻んだのがまるで分からなくなってしまい (つまり過去メンテナンス時の整備者のマーキングなどが散乱していて、自分のマーキングすらわからなくなっている始末) 何と戻ってきてバラした途端に「再び適切な無限遠位置を喪失!」(涙)

とは言っても壊れたりした話ではなく「単にヘリコイドのオス側とメス側のネジ込み位置に、さらに基台側の固定位置まで分からなくなった」だけの話で、もう一度それらネジ込み位置や固定位置を探せば良いだけの話です(笑)

・・とはいかないのが、当方の浅はかさ丸出しな性格であって、恥ずかしい!(恥)

つまり、戻ってきても再び「基台側:4箇所の固定位置 x ヘリコイドのメス側ネジ込み位置:6箇所 x ヘリコイドオス側ネジ込み箇所:10箇所=240回」について、まっさらに戻って位置確定作業ルーチンに入ったという・・マジッで恥ずかしい状況です!(笑)

前回の作業では50回に近づく組み直し作業でようやく無限遠位置が確定できましたが、今回はさすが慣れていると言うか「僅か7回の組み直し」だけで、ピタリと無限遠位置を確定できました (と言っても、このモデルには無限遠位置の微調整機能がそもそも考慮されていない製品設計なので、前回同様、相変わらず極僅かなオーバーインフ状態ではあります)(涙)

・・ッて、さすがとか言いながら、7回も組み直してるじゃん!(恥)

と言う為体です(笑)

前のほうに掲載したマウント面の該当突出ネジも、今回の再整備では「当方が隠している宝箱 (ジャンク箱) の中から、MCタイプのほうの50㎜/f1.7のマウント部から転用してきた締付ネジ2本と入れ替え」たので、まるで適正な状態に戻りました(汗)

然し、するともともと締め付けられていたそれら2本の締付ネジって・・いったいどうして

仕様が違っていたの???(涙)

まぁ〜詰まる処『当方が最後にマウント面をちゃんとチェックしなかったのが悪いんだ!』の一言に尽きるストーリーでした!(笑)

ご依頼者様・・本当にゴメンナサイ!!!(涙)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、当時のMINOLTA製オールドレンズ総数でカウントすると86本目にあたりますが、その中から今回扱った標準レンズ「58㎜/f1.4」だけでカウントすると僅か17本目です。

しかしこのモデルのモデルバリエーションをチェックすれば分かりますが、蒸着コーティング層が放つコーティング層の光彩は「本来一貫してグリーン色」なので、当時から通称が用意されており『緑のロッコール』と呼ばれ続けていました。

ところが中にはどういうワケか「グリーン色の光彩を一切放たないパープルアンバーな個体」が一部に流通していたりします(汗)

実はその理由は「グリーン色の光彩が整備時の光学清掃で剥がれてしまったから」と言う、本当に心が痛む個体だったりします(涙)

前回の扱いが2017年なのですが、このように「グリーン色の蒸着コーティング層が剥がれてしまう懸念が高い」ことから、一定数 (16本) を扱った後に懲りてしまい、ず〜ッと扱いを敬遠してきたモデルなのです(怖)

現在、自分自身の知見や考察に道理が掴めてきた為、ようやく扱う気持ちが湧き上がり、今回のオーバーホール/修理ご依頼へと結びつきました(涙)

・・その意味で、ご依頼者様に改めて感謝しています。ありがとう御座います!(涙)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1961年に当時のMINOLTAが発売した一眼 (レフ) フィルムカメラ「SR-T101」用セットレンズとして用意されたのが、このモデルでのスタート地点になります。

1961年に当時のMINOLTAが発売した一眼 (レフ) フィルムカメラ「SR-T101」用セットレンズとして用意されたのが、このモデルでのスタート地点になります。

まだ新幹線が開業していない頃のお話しです(笑) ケネディー大統領が就任した年です。旧東西ドイツのベルリン市内で「旧西ドイツ側」を囲んでいた鉄条網の他に、ついにレンガ壁が敷設されました (もちろん監視所と兵士詰め所あり)・・旧東ドイツ側ベルリン市からの亡命を防ぐ目的です。

旧西ドイツの首都はボン市だったので、当時「ベルリンの壁」と鉄条網で囲まれていたのは「旧西ドイツ側ベルリン市」だったのです (そもそもベルリン市が旧東ドイツ内部に位置していたから/ベルリン市も東西に分断されていた)。

今回意を決して承ったオーバーホール作業にあたり、是非とも最近の趣向から光学系の謎に迫りたいと考え、実はバラしてオーバーホール作業している時間よりも3倍長く、いろいろ研究資料を漁りまくっていた次第です(恥)

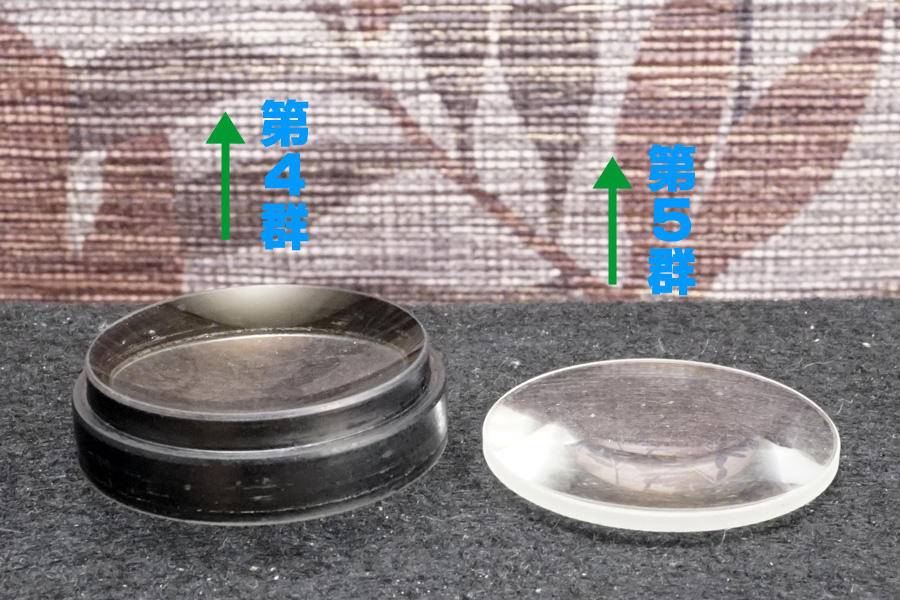

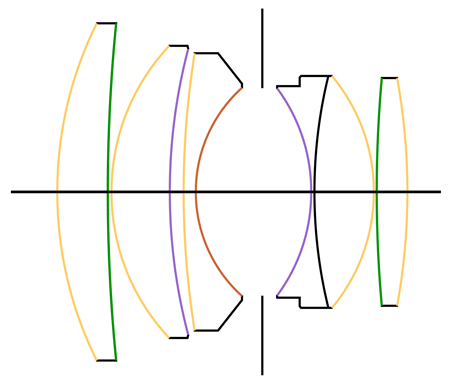

↑上の光学系構成図は、今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

↑上の光学系構成図は、今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

今回始めて各群の表裏面に蒸着してある蒸着コーティング層が放つ光彩を、具体的に掴めるようイメージ化して上図のように仕上げました。

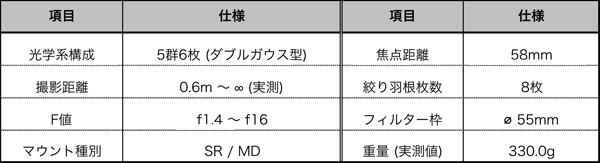

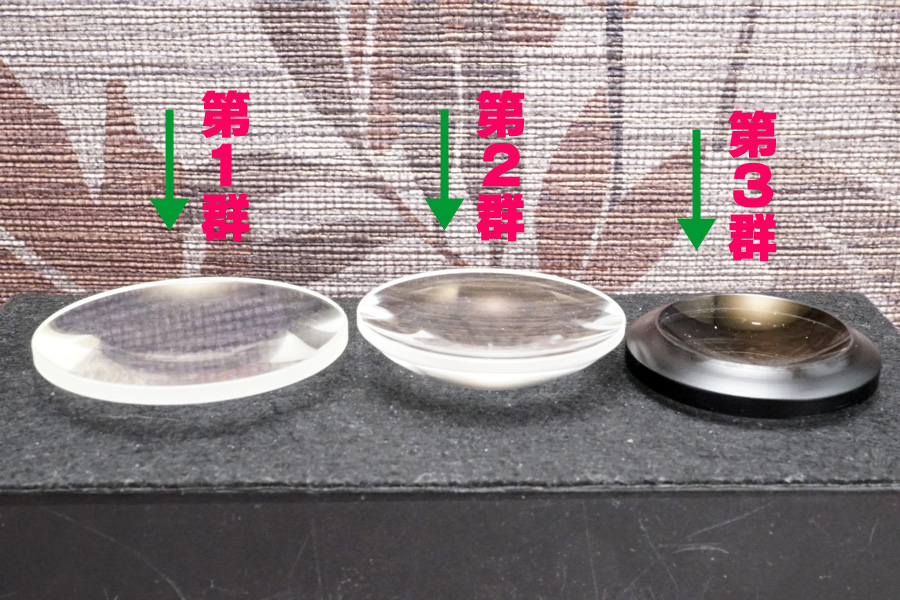

光学系は5群6枚のダブルガウス型光学系です。典型的な4群6枚ダブルガウス型光学系の

第2群2枚貼り合わせレンズを接着せずに分離させ、単独使用することで接着していた界面

同士に生ずる、入射光の分散能力 (拡散透過と拡散反射) を積極活用した概念の光学設計です。

これは光 (波長) の干渉性質を利用した考え方で、第2群の単独分割使用により不必要な (光学設計上で望んでいない) 干渉波を相殺させようとしていると同時に、実は非点収差と像面収差の補正を狙った光学設計ではないかと当方的に受け取っています (まだまだ勉強がだいぶ未熟ですが/あくまでも広く浅くしか理解できません)。

上の図では、多くのネット上サイトで騒がれている『緑のロッコール』たる『アクロマティックコーティング (AC) 層』について、その放つ光彩の面を確定させました。

・・第1群前玉裏面と、第5群後玉裏面の2面だけです!

《各群の蒸着コーティング層が放つ光彩のイメージ》

❶ 第1群前玉露出面:アンバー色

❷ 第1群前玉裏面側:グリーン色

❸ 第2群表面側:アンバー色

❹ 第2群裏面側:パープル色

❺ 第3群表面側:アンバー色

❻ 第3群裏面側:アンバーレッド色

❼ 第4群裏面側:パープル色

❽ 第4群接着面側:無色

❾ 第4群表面側:アンバー色

❿ 第5群後玉裏面側:グリーン色

⓫ 第5群露出面側:アンバー色

・・こんな感じです。

❶ ❸ ❺ ❾ ⓫ のアンバー色の光彩については、ほぼ同一のように見えますが、一方❻ だけが異なり「少々赤っぽいアンバー色の光彩」であり、色付の表記を変えています。他❹ ❼も同じパープルの光彩で、❷ ❿ の2つの面だけが『緑のロッコール』たる所以の『アクロマティックコーティング (AC) 層』なのが分かります。

ところが両方とも「裏面側」なのです・・露出してる表面側への蒸着コーティング層ではありません!(汗)

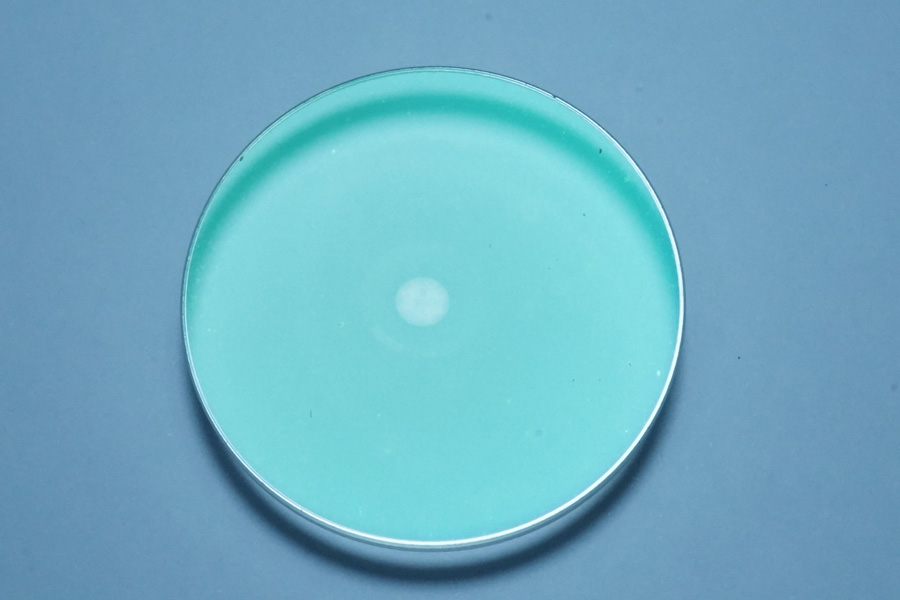

↑その『証拠写真』が上の写真です(笑) 取り出した光学系第1群前玉の裏面側を光に反射させた状態で、そのグリーン色の光彩が分かるよう仕向けて撮っています。本当は光学系第5群の後玉裏面側も同じなのですが「両凸レンズ」の為、当方の写真スキルが無い為に上手く撮れず省きました(恥)

↑その『証拠写真』が上の写真です(笑) 取り出した光学系第1群前玉の裏面側を光に反射させた状態で、そのグリーン色の光彩が分かるよう仕向けて撮っています。本当は光学系第5群の後玉裏面側も同じなのですが「両凸レンズ」の為、当方の写真スキルが無い為に上手く撮れず省きました(恥)

まだ取り出したばかりのタイミングでの撮影ですし、まだ光学清掃する前なので汚れなども残っています。中心が白く円形になっているのは、シルボン紙が光学ガラスレンズの重みで接触している箇所です。

また後群側第4群の2枚貼り合わせレンズ接着面に施されている蒸着コーティング層は「無色」なのを確認しました。

ここからこれら蒸着コーティング層の内容を探っていくことにします。

先ず基本的に当方は光学知識皆無なので、申し訳ございませんがこのブログに載せている多くの説明には、当方の思い込みや間違いが含まれていることを

事前に告知しておきます。現在鋭意勉強している最中でございます(恥)

実は、現在光学系に関する解説専用ページを勉強しながら構築している最中で、以下の説明ではその中で載せている図の一部を転用しています。

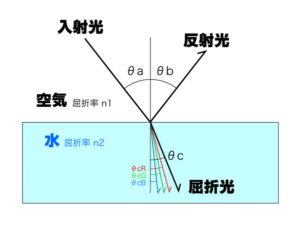

←異なる2つの媒質 (左図では空気と水) の境界 (界面と言う) では、光の入射光は屈折します。この屈折の度合いは、2つの媒質の光学的な特性「屈折率n」の組み合わせ、及び界面への「入射角度 θa」により決まります (スネルの法則)。

←異なる2つの媒質 (左図では空気と水) の境界 (界面と言う) では、光の入射光は屈折します。この屈折の度合いは、2つの媒質の光学的な特性「屈折率n」の組み合わせ、及び界面への「入射角度 θa」により決まります (スネルの法則)。

光が屈折率が小さい媒質 (空気 n1) から、屈折率が大きい媒質 (水 n2) に入射して進む場合、光は界面から遠ざかる方向に屈折します。

この時、媒質の屈折率 n は光の波長によって異なる値をとり、波長が短くなるほど屈折率 n は大きくなります。この結果、空気と水の媒質の屈折率が「n2<n1」に入射した光は、その成分の波長ごとに異なる屈折率で屈折していくことになります。

スネルの法則に倣えば「入射角 θa=反射角 θb」であり、入射角と屈折角の関係は「n1・sin θa=n2・sin θc」になり、その時の媒質「水 (n2)」を透過する光の屈折光は、その波長ごとに屈折角度「1.0 < n2R < n2G < n2B」という関係にあります。さらにその時媒質「空気 (n1):n1R=n1G=n1B」ということになります (但しあくまでも屈折率に限定した時の話)。

・・ではどうして光の波長が短いほど屈折率は大きくなるのでしょうか。

例えば5列縦隊で並んで行進する時 (向かって右端を1番とし左端が5番)、舗装した道路から砂場に入る時を想定します。この時、砂場に直進して進む場合は縦隊の速度が砂場で落ちます。しかし斜め方向に砂場に進んだ場合、仮に一番先に1番の人が最初に砂場に足を踏み入れた場合、最も反対側に位置する5番の人の行進速度が変わらなければ「縦隊は1番の列を基準にして5番側が早く回っていく」結果、縦隊行進は砂場に入った途端に1番の列を基準に大きく右方向に (1番側に) 曲がって行進していくことになります。

これを式にすると「行進速度=歩調 x 歩幅」になる為「速度 (c) =振動数 (ν)・波長 (λ)」の関係になります。結果行進の歩調が速いほど歩幅は狭くなるので、振動数 (ν) が大きい場合、それは波長 (λ) が短いことを意味し、この時速度 (c) は低下する式の道理になります。

・・つまり波長が短いほど、光の屈折角度は小さい方向に曲がっていく。

これが「光の分散」であり、上の図で言うなら媒質の水 (n2) を透過していく入射光は、その波長で言えば最も屈折角度が小さい「界面から遠い方向に屈折していく」原理になり、その時光の成分である波長は「RGB」別に屈折角度が異なっていく結果、光は分散していく道理になります。

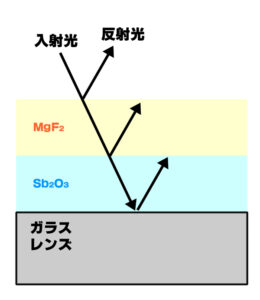

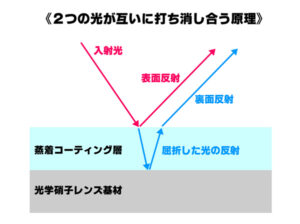

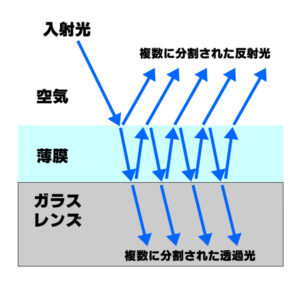

←光が反射する時の原理を模した図が左になり反射防止コーティングの活用原理でもあります。

←光が反射する時の原理を模した図が左になり反射防止コーティングの活用原理でもあります。

光学ガラスレンズの基材に1層の蒸着コーティング層が蒸着されている時、入射光が蒸着コーティング層に当たると表面反射します。

この時入射光は蒸着コーティング層の透過に際し屈折して透過します。次に光学ガラスレンズの表面に当たりさらに反射した屈折光は、やはり蒸着

コーティング層の表面を抜けて射出する時にも再び屈折します。

結果、入射光の反射光は、屈折した反射光の射出 (裏面反射) との間で「互いに干渉し合い打ち消し合う」現象が起きます。

これは光が波動なので互いに干渉する性質を持つからです。この原理を利用した概念の一つが反射防止コーティング「ARコーティング (Anti-Reflection Coating)」の基礎的概念です。

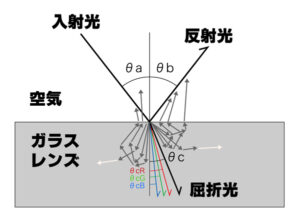

←左は「レイリー散乱」を模した図の解説です。

←左は「レイリー散乱」を模した図の解説です。

光は波動性 (波の性質を表す波長) と粒子性 (粒の性質を表す光子/フォトン) を併せもち、波長が

1回振動する時に進む距離を「ナノメートル (nm)」で表します。

一方光の明るさなどは、この粒が多い状態を表すので光強度とも言います。

入射光が光学ガラスレンズを透過する際、屈折して透過していきますが、その時同時に光の散乱現象が起きます (左の図で小さな濃いグレー色の矢印が散乱した屈折光の様子)。これは光学硝子材の原子間を光子がすり抜けていく時に発生している現象で、光学硝子材の個体粒子 (原子/分子) に当たって散乱していく中で多重に散乱を繰り返す結果、その一部はやがて光学ガラスレンズの内部に「吸収」されていきます (左図の白っぽい矢印)。

例えば仮にこの光学ガラスレンズが5㎜厚の平ガラスと仮定すると、その吸収率は2.5%程度になりますが、当然ながら硝材の相違や曲率が影響してくるので一概には求められません。

・・そもそも蒸着コーティング層の目的と役目とは何でしょうか???

❶ 反射の低減=透過率の向上

❷ フレア/ゴーストの発生抑制

❸ カラーバランス/階調制御のコントロール

❹ 光学ガラスレンズ表面のキズ防御

❺ 光学ガラスレンズ表面の酸化 (ヤケ) 防御

・・この5つが最も主体的に狙う内容です。

❶ の反射を低減させることで透過率が向上すると言う道理は「エネルギー保存の法則」に則っているからです。つまり入射光が光学ガラスレンズに当たった時点で、一切反射せずに透過してくれれば100%抜けるワケですが、残念ながら光学ガラスレンズの表面で4%、裏面側でも4%の合計8%分が1枚の光学ガラスレンズを透過するたびに減じられていきます(涙)

するとこの時、蒸着コーティング層を蒸着してあげて反射率を低減させれば、その低減させた分の入射光は「反射せずに透過していく」と言う道理に至ります(笑)

つまり『緑のロッコール』でグリーン色の光彩を放つ蒸着コーティング層を蒸着している理由は「RGB」別成分の「G」の透過率向上を狙っていることとして、その説明が通ります。

ところがリアルな現実には光学ガラスレンズの表面だけではなく (裏面だけでもなく)、光学ガラスレンズのガラス材内部でも上左図の如く「乱反射」が起きているワケで、その結果逆方向に拡散反射/散乱反射していった一部が、今度は光学ガラスレンズの表層面を抜けて再び空気層へと射出していったりします(汗)

結果、入射光が光学ガラスレンズを透過しようと頑張っている最中に、そのすぐ真横で乱反射してきた反射光の一部が邪魔をしてきます(汗)

それは光が「電磁波=波動/波長」だからであり「光子束/光量子」でもあるからです。極々僅かなそのような邪魔が入っても互いに干渉し合って影響を受けます (決してゼロにはならないから)。

そのような影響/干渉が発生している原理から、次の❷の要素が重要性を増してきます(汗)

皆さんは口を揃えて「迷光のせいでフレアな写りになってしまう」あるいは「光学系内の反射防止黒色塗料の塗りが甘いのでフレアが増大している」と言いますが、では何故このような「レイリー散乱」が証明されているのでしょうか???(笑)

もっと言うなら「光学ガラスレンズの内部に吸収していった光は、どうするんですか???」と言っているのですョ!

さんざん光学ガラスレンズの内部で吸収光が存在するのに、光軸中心から遥かに遠い「光学ガラスレンズコバ端」のコバ端着色ばかり指摘しまくって罵ります(汗)

どうしてそのオールドレンズの光学系を (血の滲むような果てしない計算を経て) 設計した光学設計者の狙いの中に、コバ端着色にこだわるべき要素が欠落していったのでしょうか???

・・皆さん、観ている角度が違うと当方は至極思っているのですョ(汗)

すると実際にそのオールドレンズのモデルバリエーションの中から「コバ端着色してきた後期型」を引き合いに出して、そのヒストグラムまで紹介してコバ端着色の必要性を煽っている人が居ます(汗)

・・どうして光学設計が違う後期型を持ってきてヒストグラム化するのですか???(汗)

重要なのは、その該当オールドレンズが造られた時に、命題の遡上に挙がっていた「光学設計の狙い」なのではありませんか???(笑)

・・当方はものすごくそのように感じています!

その背景を (例え一次資料が発見できずとも) 考察しつつ、ヒストグラムを使い (光学設計の違う後期型を持ってくるのではなく/同一光学設計との根拠が示されていないから) 述べるべきではないのでしょうか???(汗)

そもそも光学設計者が狙っていた❷の要素の視点が、皆様が大騒ぎしている「迷光=コバ端の着色/光学系内着色」とは、まるで別なのではないかと今現在の当方は結論づけしています。

その理由はたった一つ! 「光学ガラスレンズのコバ端の研削仕上げ」は、単にその研削工程の問題だけでなく使っている硝材の問題も大きい為、そこから導き出された言い分は「必ずしも反射防止黒色塗料を着色しても、確実に光学ガラスレンズ内部の反射を防げない」からです!

それは様々なオールドレンズの光学系内を覗き込めば容易に掴めます。どうして「白っぽく

見えるコバ端着色と、黒っぽい着色の2つに二分されるのか???」と言っているのです。

たった1枚あたりの光学ガラスレンズでさえ、表裏面で8%が減じられ、内部吸収光で数パーセント、仕舞には乱反射で影響を受けつつも入射光を失っていく中で、どうして明らかに重要な要素の一つであったハズの「コバ端着色」に、光学設計者はこだわろうとしなかったのでしょうか???・・コバ端着色する、しないがそれほど大変な作業だったのですか???(笑)

・・そういう方向性から述べて頂ければ、まだ説得力も強いと思ったりもしますね(笑)

❷のフレア/ゴーストで最も光学設計者が計算の中に含めていた要素は「撮像面まで到達してしまう迷光/拡散反射/散乱反射」です。その要素が光学系内の複数在る群の中で、どの群でどのように発生し影響を及ぼすのかは、そうとう難しい把握に至ります (計算がムチャクチャ大変らしい!)(涙)・・光学設計者自らがそのように述べるのだから、まさに真実なのでしょう(怖)

さらにそこに❸の要素が絡まってきます(汗) まさに光学設計の真髄部分です。しかし残念ながら単なる光学設計の問題だけでは収まりません(涙)・・そこには製品設計との関連性も大きな影響要素として入ってきます。光学設計が第一義としても、並行して製品設計も課題に挙がっていたハズなのです。罵る際に、どうして当時の背景を無視したままに光学設計だけを的にして執拗にこだわるのでしょうか???

そういう要素まで含め考察を進めて初めて「製品が見えてくる」ワケで、光学設計だけを土俵にあげても説得力は・・ありません(笑)

❹と❺については蒸着コーティング層の範疇では限界がどうしても残ります。いったい何パーセントなら許容されるのかとの定義がありません(泣)

←実際に光学ガラスレンズに薄膜蒸着コーティング層が1層だけ蒸着されている場合の入射光に対する反射光、そして透過光の関係性をイメージとして作図しました。

←実際に光学ガラスレンズに薄膜蒸着コーティング層が1層だけ蒸着されている場合の入射光に対する反射光、そして透過光の関係性をイメージとして作図しました。

これを計算しているのですョ、光学設計者は!

今でこそアプリ計算でサクッと光路を (おおよそながら) 探れますが、昔は全て手計算でしたからまるで天文学的な労力の世界です!(怖)

この中に乱反射の光が紛れているのです(怖)

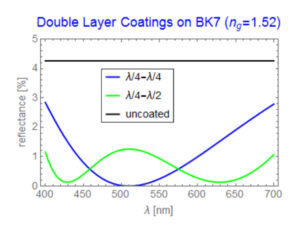

左図は2つの蒸着コーティング層を蒸着した時の入射光と反射光の様子をイメージ化した図です。

蒸着コーティング層に使う資料 (ここで言う資料とは、蒸着させる為の材料を意味します) は「鉱物」ですからここでは2つの資料「フッ化マグネシウム (MgF2)」と「三酸化アンチモン (Sb2O)」を例として使い作図しています。

そしてこれこそが一般的な『アクロマティックコーティング (AC) 層』の一例でもあります。

『アクロマティックコーティング (AC) 層』とは当時、1958年にMINOLTAが世界に先駆けて開発した「薄膜蒸着技術」を指し、単なるシングルコーティング層 (単層膜コーティング層) やモノコーティング層 (複層膜コーティング層) は、既に戦時中にドイツや英国、あるいは米国、フランスなどでも開発されており、その多くの技術が当時の軍用兵装に活用されていたようです。

それはいわゆる戦時中〜戦後すぐ辺りのオールドレンズの光学系を取り出し、各群の光学ガラスレンズを単独で凝視していくと「間違いなく2層に蒸着コーティング層が蒸着されている」ことが、人の目で見て確認できます・・それは光学ガラスレンズの外周付近をチェックすれば一目瞭然です。

例えばプルシアンブル〜のシングルコーティング層の上にさらに、今度はアンバーのシングルコーティング層を追加蒸着している為、明確にその境界が分かれているからです・・つまり

レンズコバ端から極僅かに内側にまでしか上に重ねたアンバー層が蒸着していないから分かるのです (2つの層がコバ端までキレイに揃って蒸着されない)。

どうしてこのようにキレイに光学ガラスレンズの外周端までキッチリ蒸着できないのか、調べていくと蒸着手法の問題が浮かび上がってきました(汗)

蒸着させる資料は鉱物なので、それを蒸発させるには相応の高温度帯まで加熱する必要がありますが、その時蒸着される側の光学ガラスレンズも必然的にその高温度帯の影響をモロに受けます (同じ温度帯が必要な話ではない)(怖)

一方光学ガラスレンズのコバ端に様々な研削工夫を施してギリギまで可能な限り蒸着している場合もありますが、要は光学ガラスレンズのコバ端が界面原理の働きから蒸着層の不均質性を生じるので、ピタリと合わせられないのです(汗)

・・従って「蒸着手法、ひいてはその設備」が問題になってきます(汗)

蒸着手法や設備には複数種類がありますが、今回はその解説を省きます。要は戦時中〜戦後すぐの蒸着手法や設備には、そのような限界がどうしても介在していたが故に「その制限を超えて、従来の高温度帯まで要求しない薄膜蒸着技術を開発した」から世界初なのです!(笑)

いまだに現在もなお活用され続けている技術こそがこのアクロマティックコーティング層であり「複層薄膜蒸着技術」になります。

ちなみに上左図の組み合わせは、現在ネット上で解説されている、当時のアクロマティックコーティング層を示す内容を当方が模した図です。

↑上に挙げた一覧表は現在までに使われ続けている蒸着コーティング層の資料 (鉱物) です。

↑上に挙げた一覧表は現在までに使われ続けている蒸着コーティング層の資料 (鉱物) です。

色付の資料が酸化物で、 色付資料がフッ化物になり、無色が硫化物です。

まだまだ勉強が甘すぎるので、これら資料の個別の特性について把握できていませんが、例えば屈折率が「ー」の資料があれば、蒸発温度が「ー」という資料もあります(汗)

つまり屈折率を持たない「Cr2O3 (酸化クロム)」と「NiO (酸化ニッケルIII)」あるいは「WO3 (酸化タングステン)」は蒸着コーティング層として使うにも「広義的には直接透過率の向上を狙ったものではない」ことが明白になります(汗)

実際「Cr2O3 (酸化クロム)」は蒸着温度との関係性に課題を含みますが、凡そ「光学ガラスレンズへの着色用途:若草色や黄緑色」として使います。あるいは「NiO (酸化ニッケル)」などは蒸着コーティング層の色合いを濃くする効果があったりします。一方「WO3 (酸化タングステン)」は「黄緑色から黄色」さらに膜厚を変えることで「褐色から青色」へと変化します!(驚)

・・逆に言うなら多くの場合で、資料はほぼ無色透明なままに蒸着していく!

前述の話に戻って、アクロマティックコーティング層を模した図では、2つの資料「フッ化マグネシウム (MgF2)」と「三酸化アンチモン (Sb2O3)」を例として使い作図しています。

するとそれぞれの資料はいったいどんな目的と役目で使われたのでしょうか???

MgF2:

資料の中で最も屈折率が低く、紫外線〜赤外線域まで広く対応できる鉱物として現在でも多用

Sb2O3:

膜厚により僅かに黄色みがかったり (薄膜)、青みを帯びたりします (厚膜)。

特にSb2O3の屈折率:2.087ndから、アクロマティックコーティング層に於けるMgF2の

目的と役目は「保護層/膜」的な要素が高いのでははないかと考えられます。

そのように捉えないと前述してきた入射光と反射光との相乗効果で打ち消し合う話に至りませんが(汗)、実はここまで調べてきてようやく一番重要な要素を見逃していることに気づきました (恥ずかしい)。

以前扱った個体で (同じAUTO ROKKORタイプ)、光学系第1群前玉の裏面側アクロマティックコーティング層が剥がれてしまい、その下から現れたのは「薄いアンバー色」だった記憶があるのです (記憶なので不確実な話です)。

無色透明な光学ガラスレンズの地が現れてきたのなら明確に記憶していますし、そもそも告知していたハズですが、そのまま剥がれた事実だけ述べて組み上げています (無色透明の記録をしていないから無色透明ではなかったと辿れる)。

実はこれが現在もなお市場流通品の中に『緑のロッコール』ではないAUTO ROKKORタイプが漂っている理由ではないかとみていますが、定かではありません(汗)

仮にそれが真実だとすると「色付目的」も僅かにあるのかも知れませんが、よく理解できていません(汗)

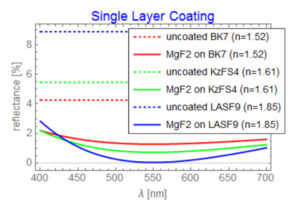

←左図はZEISSの「About the reduction of reflections for camera lenses」解説パンフ

←左図はZEISSの「About the reduction of reflections for camera lenses」解説パンフ

レットから引用した分光反射率曲線グラフです。

このグラフに示されている内容は「フッ化マグネシウム (MgF2)」だけを蒸着した場合の反射率を波長別に表していますが、使っている光学ガラスレンズの基材を3種類 (BK7/KzFS4/LASF9) 用意しています。

同じ資料だけを蒸着させつつも基材の光学ガラスレンズを変更すると何が変わるのかと言えば「光学ガラスレンズの屈折率の相違」であり、要は「蒸着コーティング層は使う資料 (鉱物) の屈折率と、蒸着対象になる基材 (光学ガラスレンズ) の屈折率との関係性で決まる」ことを示しているのです(汗)

この図で注目すべきは、例えば青線の「光学ガラスレンズ:LASF9」では、ノンコートの時その反射率が8%を超えてしまっています (青色点線)!(驚)・・その一方で波長の中心領域で反射が少ないことが分かります (つまり入射光の透過率が低下している)。

するとこのグラフから読み取れるのは「屈折率が低い光学ガラスレンズ (BK7やKzFS4) に蒸着した時、最も効果が現れる」と言う、ネット上でも語られているフッ化マグネシウムの特性が明示されたことを意味していると理解が進みます。

従って上左図の分光反射率曲線グラフから、特に今回扱う『AUTO ROKKOR-PF 58mm/

f1.4《前期型−II》(SR/MD)』が前玉から放つ『緑のロッコール』たる要素の狙いは「上左図の特に中心領域での反射率を上げる必要があった」と言う、このような緩やかな弧を描く曲線ではないことが明白です。

←同様ZEISSの「About the reduction of reflections for camera lenses」解説パンフ

←同様ZEISSの「About the reduction of reflections for camera lenses」解説パンフ

レットから引用した分光反射率曲線グラフです。

今度は複層膜蒸着を基材の光学ガラスレンズ「BK7」と言う、屈折率:1.52ndに施した場合のグラフです。ZEISSのパンフレットですが、ご覧のように複層膜で蒸着すると2つの資料を使うので2つの曲線が現れることが分かります (資料が違うのだから分光が変わるのは当然の話)。

この時1層目の「フッ化マグネシウム (MgF2)」は中心波長領域で反射が増大する「W型曲線」をとっていることが明白です。一方2層目の「酸化マグネシウム (MgO)」の蒸着により「V字型曲線」をとり「波長の中心領域で互いに打ち消し合っている」ことが分かりました。

ところが「酸化マグネシウム (MgO)」も無色透明であるものの、膜厚によっては青みを帯びてきたり変化することが分かっています。だとすれば上左図のパターンが放つ光彩とは「グリーンが強いものの、パープルアンバーの要素も相応に強い光彩を放っている」と推測が叶いそうです (おそらく短波長域で互いに反射率が上がるので、青緑色の要素もありそうです)(汗)

ここまでの考察でようやく掴めたのは「蒸着コーティング層の膜厚によっても分光反射率曲線の形態は大きく変化していく」ことを「こちらの検証結果」から知りました!(驚)

最終的に蒸着コーティング層の諸元を決定づける要素は・・・・、

❶ 資料 (鉱物) の屈折率

❷ 基材 (光学ガラスレンズ) の屈折率

❸ 蒸着コーティング層の膜厚

そしてもちろん・・・・、

❹ 蒸着コーティング層の膜層数

・・蒸着コーティング層、なかなかに手強いです!(怖)

これは、とても「迷光」如きで大騒ぎしている場合では・・ありませんね(笑)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ここまでの探索で、そもそもネット上で示されていたアクロマティックコーティング層の資料の中で使われていた「三酸化アンチモン (Sb2O)」の屈折率が高すぎる点、及び現在一般的なARコーティングの複層膜でグリーン色の光彩を強く放つ時に使う資料には「屈折率≦1.8nd」が適しているとの状況から鑑み (ネット上で確認できる圧倒的多数の蒸着コーティング層を行う企業の資料で明白)、まさにZEISSのパンフレットが明示している内容こそが現実味を帯びているように感じました。

おそらく「三酸化アンチモン (Sb2O)」を使っていたアクロマティックコーティング層の一次資料は、今回扱う『緑のロッコール』の蒸着コーティング層とは、全く異なるモデルでのアクロマティックコーティング層の話ではないかと妄想しています(汗)

・・が然し、まだまだ、まだまだ勉強の途中です(汗)

![]()

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『AUTO ROKKOR-PF 58mm/f1.4《前期型−II》(SR/MD)』のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『AUTO ROKKOR-PF 58mm/f1.4《前期型−II》(SR/MD)』のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

《当初バラす前のチェック時に気になっていた内容》

❶ オーバーインフ量が酷く/多く、無限遠合焦は凡そ1目盛り分手前位置まで戻る。

❷ 無限遠合焦を調べるとピント面の鋭さ感があまりにも少ない印象が残る。

❸ 鏡胴に極僅かな前後方向のガタつきが残っておりピント面の鋭さが変化してしまう。

❹ 絞り環の操作性が少々強すぎるクリック感の印象。

❺ 距離環を回すトルクにヌルっと急に微動してしまうムラがある。

❻ 光学系内は相応の拭きキズやヘアラインキズが多い (特に後玉は明白なキズ)。

《バラした後に新たに確認できた内容》

❼ ヘリコイド群にはウレアグリースが塗られている。

❽ 基台とマウント部とをワザと故意に本締め/硬締めしていない。

❾ 2枚の絞り羽根の縁が、開放時に極僅かに顔出ししている。

❿ 一部イモネジが欠品している (内部で2箇所2本足りない)。

・・こんな感じです。

今回のこのモデルをオーバーホールしてみて非常に強く思いましたが、光路長が合致していません!(汗)

逆に言うなら、オーバーホールが終わって仕上がったこの個体で実写確認してみると、まるでピント面の鋭さ感が別モノです(笑)・・凡そピーキングの反応領域がまるで増大しているので、明らかに光路長を逸脱していたとみています(汗)

しかしそれらの因果を容易に掴めたものの (つまり過去メンテナンス時の整備者のごまかしの整備のこと)、おかげで無限遠位置の確定をゼロから調べまくるハメに陥り、30回を超えた時点でカウントするのをやめたくらい、ひたすらに2日がかりで組み立てて実写確認してはまたバラして、ヘリコイドのネジ込み位置を1山分だけズラしてまた組み上げて実写して・・を延々と繰り返していたのです(涙)

・・ちょっと懲りましたね(涙)

何が懲りたのかと言えば、このモデルの内部構造などはたいして難しくなく、むしろ明確に製品設計者の意図が伝わってくる構造をしています(笑)

ところが、さすが「前期型−II」だけあって「無限遠位置の微調整機能を備えていない」製品設計なのです・・つまり組み上げてからの無限遠位置の調整が物理的に不可能な製品設計だと言っているのです(涙)

それが意味するのは・・このモデルは「100%間違いなく、製産ラインの各工程の中で専用治具を使い、都度キッチリ適正位置で硬締めして組み上げていった」製産手法だったのが確定です!(涙)

今までに扱ってきた累計17本の個体の中で「無限遠位置がデタラメだった個体はゼロ」だった為に、バラしている時点で凡その固定位置が既に掴めていた為、こんなに苦労することがなかったのですが、今回の個体は「過去メンテナンス時の整備者がまるで無限遠位置の記録を逸してしまい、当てずっぽで何とか組み上げた個体だった」ことまで確定してしまいました(涙)

それは∞刻印から1目盛少々離れた位置で無限遠合焦していた事実と共に、基台とマウント部が硬締めされておらず極僅かに浮いたままだった点です。

要は、マウント部を基台に硬締めしようとすると「マウント部内部の開閉制御レバーが固まってしまい、仕方なく浮かせて仕上げていた」ことまでモロバレしています(笑)

・・こういうごまかし整備は意外に多く、多くの鏡胴ガタつきがそういう理由だったりです。

今までに扱った多くのオールドレンズで似たような症状の数が多いので、今回の個体も手にした時点で既に「あッ! これもヘリコイドのネジ込み位置違ってるか」とすぐに気づいたくらいです(笑)

但し多くのオールドレンズのモデルには「無限遠位置の微調整機能」を備えているので、大きな問題になりませんが、今回のモデルはまるで世界が別でした!(涙)

先ず第一に「距離環の固定位置が100%決まっている」為に、∞刻印位置を1目盛り分ズラすだけでヘリコイドオス側のネジ込み位置に、プラスしてヘリコイドメス側が入るネジ山のほうまでズラす必要が起きます。

つまり組み上げて実写確認してアンダーインフだった時「ヘリコイドオス側をもう1山ズラすべきか」あるいは「メス側をズラすべきか」果ては「両方ズラす必要があるのか」の鬩ぎ合いの中で、一つずつ潰しながらアッチを試したから今度はコッチを試して、ダメならソッチも試してみる・・みたいな作業を延々とヤッたのです(涙)

ヤッている内容は簡単で「アンダーインフなら鏡筒をもっと格納すれば良い」あるいは「オーバーインフなら鏡筒を繰り出してしまえば良い」の2つに一つです(笑)

・・ッんなことは百も承知だべがなぁ〜!(怒)

と思わず口にしてしまったくらいですが(笑)、それほど切羽詰まっていましたね。

確かにアンダーインフなら鏡筒がもっと深く入るように組み上げれば良いのですが、すると当初バラす前と同じ状況に陥ってしまい「マウント部内部の開閉アームに干渉して、結局基台とマウント部を浮かせるしかなくなる」為、真逆の手法を執り「アンダーインフなのに鏡筒をさらに繰り出しつつも (もっとアンダーインフになるよう仕向けつつも)、オス側のネジ込み位置を1山分格納方向に強力にズラす」と言う調整作業です(笑)

あるいは鏡筒を格納しつつもメス側を2つ分ネジ込み位置をズラすのか、そういうアッチコッチソッチの作業なワケです(笑)

このモデルは「無限遠位置の適切な固定位置が1つしか用意されていない」製品設計なのに、それを記録せずにズラしてテキト〜に組み上げたのが、過去メンテナンス時の整備者の仕業だったことが、白日の下に晒されたのです(笑)

・・が然し、コイツを組み上げられるのはおそらくプロレベルの整備者クラス!

このヘリコイドオスとメスと鏡筒の格納位置との三つ巴で組み上げていけるスキルを持つのはさすがにシロウトレベルでは不可能です(汗)

おそらく過去メンテナンス時の整備者は「三つ巴で試していない」のが分かっています・・

何故なら、途中で諦めて基台とマウント部の硬締めをせずに、極僅かに浮かせて終わりにしているからです。

きっとどうして無限遠位置が合わないのか「???」だったのでしょう(笑) 当方は「原理原則」を理解しているので、いつかは必ず無限遠位置がピタリと合うことを確信できていましたが(笑)、ただ単にそれが「いつなのか」分からなかっただけの話です(笑)

・・そんなワケで、現状驚異的なピント面の鋭さ感に仕上がっています!(笑)

ッて言うか、ピント面の解像感よりも際立って変化したのは「ピーク/山の前後動時の立ち上がりの速さ」です!(驚)・・スパンッ!とピークを迎えるようなコトバの表現がちょうど良さげに感じますが、そんくらいの際立ち感なので使っていてとても気持ち良いです!(涙)

収差クラスが驚異的で、ご依頼者様が「豊潤」と指摘されていたコトバが、まるで合致する本当に素晴らしいモデルですが、これを貶す人が居るから、まるでそう言う人格を疑います(涙) オールドレンズといえば、Planarしか無いと言わんばかりに「基準画質」と宣うているくらいですから、ならばこのモデルと比較しないでほしいと思いますね(笑)

ご依頼者様はこのモデルの「豊潤」な写りを、110年前の英国はバレルレンズ「Cooke 8.2インチ/f4.5」と言う3枚玉トリプレット型光学系の持ち主を彷彿するとのお話しで、当方はそういう昔のレンズを知りませんが、凡そそのイメージ (ご依頼者様が伝えたかった事柄) は、まるで真摯に伝わっています(涙)

その一方で、ネット上では前述の如く、どんだけ光学知識が豊富で素晴らしい逸材なのか知りませんが、一言に貶しまくるその人格に甚だ人間性を感じえません!(怒)・・そんなにPlanarが標準なら、比較する必要ないではありませんか!!!(怒)

気になって使いたいと思う意欲すら削いでしまうそういう物言いに、マジッで毎度ながらカチンときます!(怒) 当方は120%の勢いで「豊潤」を愉しまれるご依頼者様サイドの人間ですから・・ハッキリ言います! Planar至上主義、クソ喰らえです!(怒)

当方は昔から美術館に行くのも好きなので、カラダがシンドくなってからは行けませんが、そういう芸術性への興味関心も当然ながらオールドレンズを扱う以上持っていますが、そう言う嗜好をまるで理解できない人間が・・居るのです!(怒)

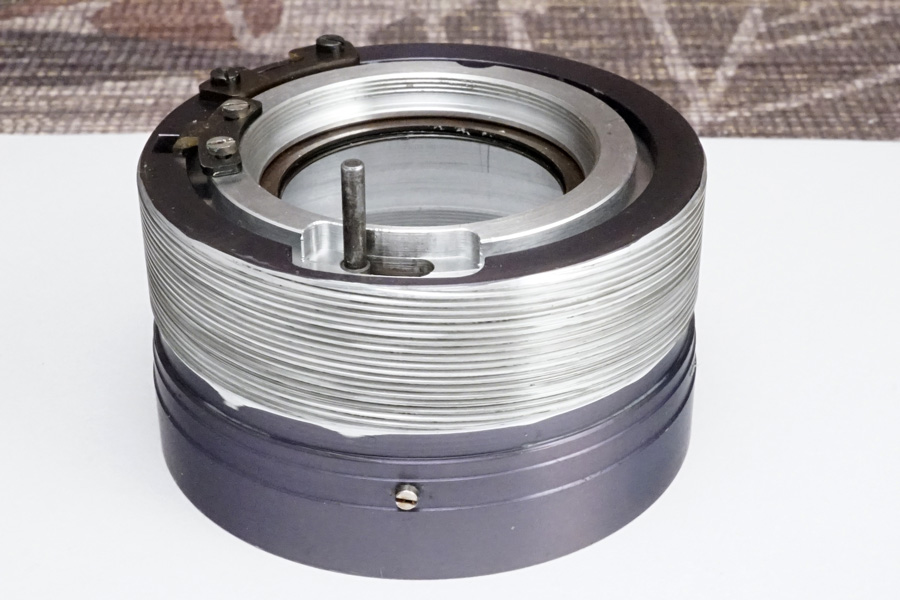

↑上の写真は、当初バラした直後の取り出したヘリコイドオス側 (㊧) とヘリコイドメス側 (㊨) です。

↑上の写真は、当初バラした直後の取り出したヘリコイドオス側 (㊧) とヘリコイドメス側 (㊨) です。

30回の組み直し回数を超えて、おそらく50回に近づいていたと思しき組み直し回数で、ひたすらにヤッていたのは上のヘリコイドオスメスのネジ込み位置の調整です。

ヘリコイドメス側 (㊨) のネジ込み位置は6つしかないので簡単ですが、実際に作業するとその6箇所だけでは済みません(涙)

要は浮いていた基台とマウント部との固定で4箇所、それに基台であるヘリコイドメス側のネジ込み位置が6箇所、合わせてそこにネジ込まれるヘリコイドオス側が10箇所、それぞれにネジ山が備わりますから「240」ですね(笑)

・・たかが50回程度で、何を大騒ぎするのかと言うお話しです!(笑)

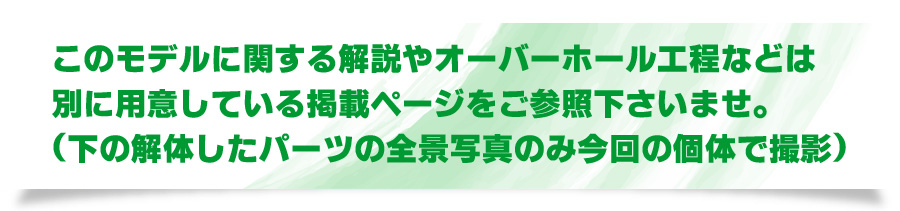

↑拡大撮影していますが、この古いグリースは「ウレアグリース」なのが分かりますが、既にネチョネチョと液化しています(汗)

↑拡大撮影していますが、この古いグリースは「ウレアグリース」なのが分かりますが、既にネチョネチョと液化しています(汗)

一般的にウレアグリースはこのように液化しません・・つまり「潤滑油」を注入しています(涙)

しかも次の写真で明らかになってしまいますが(笑)、このウレアグリースは既にグリース切れ状態に陥っていました(涙)・・油成分が切れ始めていた為、赤色矢印で指し示している箇所に特大なのが上手く写っていましたが「緑青」です(怖)

↑同様バラして取り出した状態のままのヘリコイドオス側です (つまり溶剤でまだ洗浄していません)。

↑同様バラして取り出した状態のままのヘリコイドオス側です (つまり溶剤でまだ洗浄していません)。

ウレアグリースなのでこのように薄いグレーのままですが、もぅだいぶアルミ合金材の地が露わになっており「既にグリース切れが起きていた」状況の中で「潤滑油」を注入しているワケで、そういうことを公然と平気にできる人格がまるで信じられません!(怒)

それでウレアグリースなのに湿ってネチョネチョと変質していたのです(怖)・・この次に来るのは「化学反応を起こして粘着性を帯びてくる」ので、早ければ1年、長くても2年くらいで硬くなってきて、3年めには固着していると思います(涙)

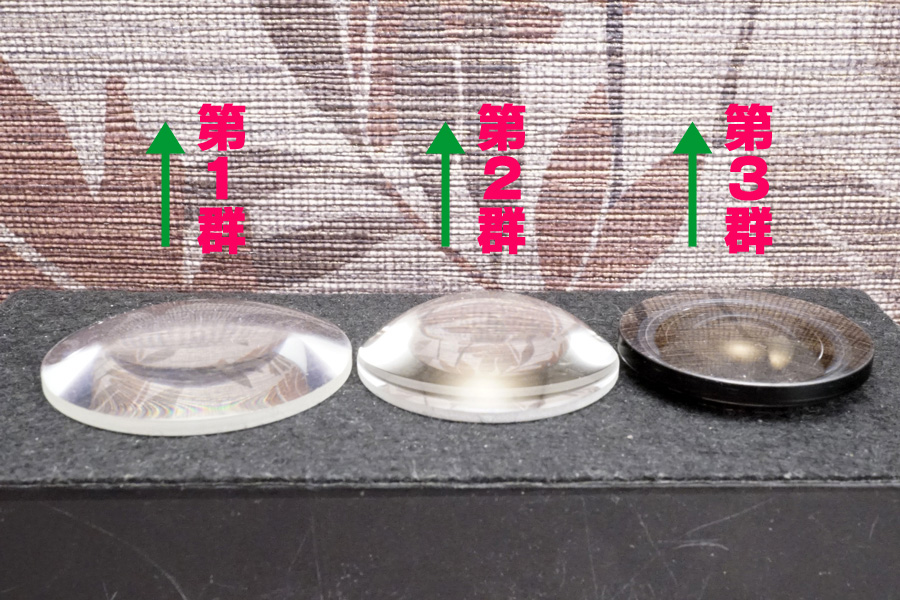

↑光学系前群側だけを並べて撮影しています。前群なので赤色文字の表記で、グリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味しています。

↑光学系前群側だけを並べて撮影しています。前群なので赤色文字の表記で、グリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味しています。

↑同様ヒックリ返して裏面側を撮影しています。当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいです(笑)

↑同様ヒックリ返して裏面側を撮影しています。当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいです(笑)

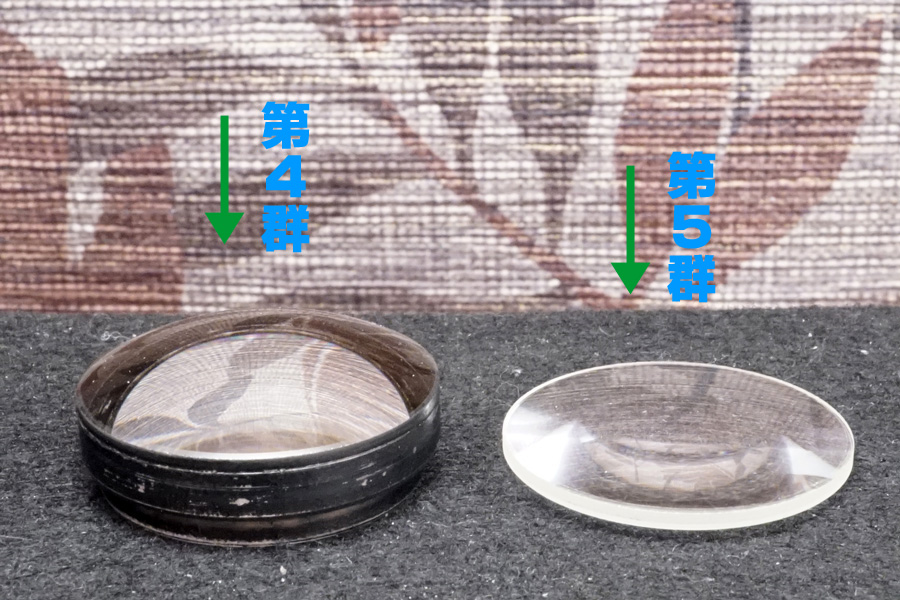

↑今度は光学系後群側に移ったので、表記をブルー色文字に変更しています。絞りユニットを挟んで光学ガラスレンズの格納の向きが反転する為、グリーン色の矢印の向きも反転しています。

↑今度は光学系後群側に移ったので、表記をブルー色文字に変更しています。絞りユニットを挟んで光学ガラスレンズの格納の向きが反転する為、グリーン色の矢印の向きも反転しています。

特に前群側の光学系第3群のコバ端着色と、上の写真第4群の2枚貼り合わせレンズのコバ端着色の質が違うのがモロバレです(笑)

両方とも一部にコバ端着色の剥がれが生じていた為、上の写真撮影の後にオーバーホール工程の中で一旦完全除去して剥がしてから、必要最低限に限り当方にて再着色しています。

・・従って後で見れば分かりますが、コバ端は真っ黒に変わりました(笑)

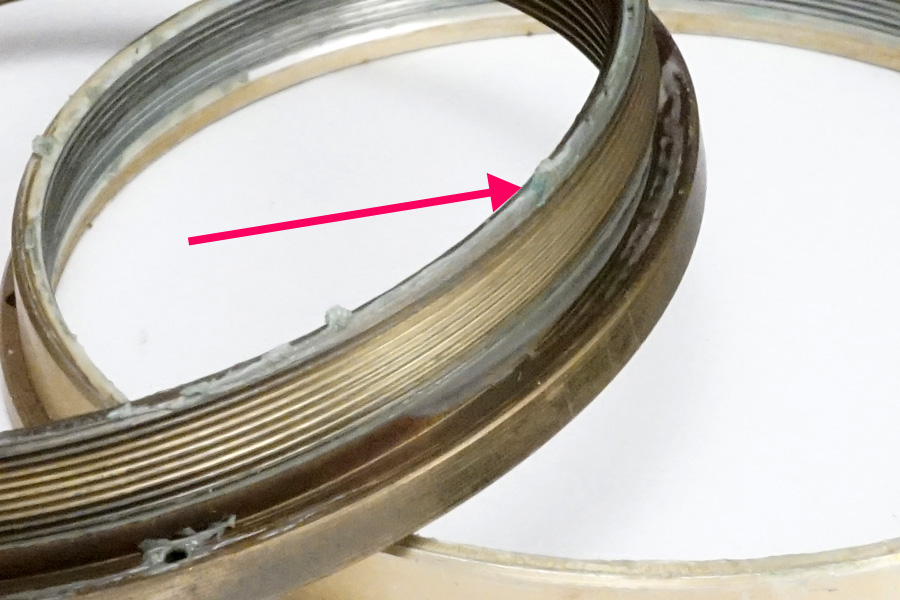

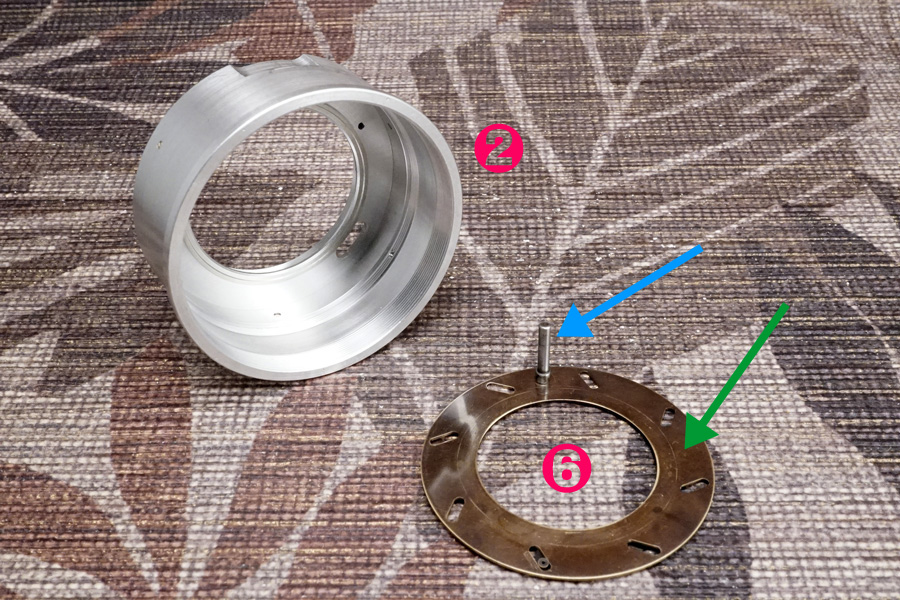

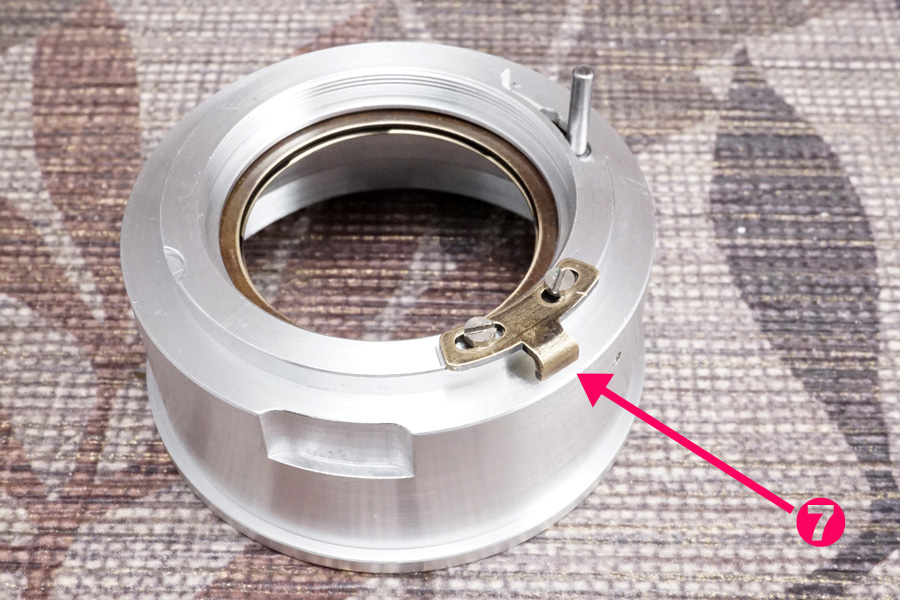

❶ ヘリコイドオス側

❷ 鏡筒

❸ シム環

❹ 鏡筒締付環

❺ 位置決め環固定位置確定環

❻ 開閉環

❼ 絞り羽根開閉制御キー

❽ 位置決め環

ブルー色の矢印で指し示している箇所に1本だけ「開閉キー」と呼ぶ金属棒が突出していますが、引張式スプリングなどのバネ材がそもそも存在しません(笑)

またグリーン色の矢印で指し示している箇所には二重線のマーキングが刻まれていますが、当方が刻んだのではありません。

不思議なのですが、このモデルの場合、非常多くの個体で同じ位置に「同じようなマーキングが必ず施されている」ので、未だ憶測の域を出ませんが「昔に一度は同じ整備会社でMINOTA製オールドレンズが数多く整備されてきた」一つの証拠できないかとみています(汗)

↑❷ 鏡筒に❻ 開閉環をセットします。この時ブルー色の矢印で指し示している箇所の「開閉キー」が刺さる穴が鏡筒の底部分に用意してあるのが分かります。

↑❷ 鏡筒に❻ 開閉環をセットします。この時ブルー色の矢印で指し示している箇所の「開閉キー」が刺さる穴が鏡筒の底部分に用意してあるのが分かります。

さらに注意深く観察すると、実は❻ 開閉環のグリーン色の矢印で指し示している箇所の面が「両面で平滑メッキ加工」されている為『磨き研磨』ができずにそのまま組み込んでいます。

普段なら「平滑研磨」して組み上げますが、このメッキ加工は特殊なので触れません(怖)

また❷ 鏡筒は、同じ「前期型−II」のモデルバリエーションでも、製造番号が古い個体の場合「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」であり、メッキ加工の仕上げが違います (今回の個体は陽極アルマイト仕上げ)。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

↑上の写真は、当初バラす前時点の確認で「開放時に2枚の絞り羽根が極僅かに顔出ししていた」為に、❷ 開閉環に試しに絞り羽根8枚を組み付けてはヒックリ返してちゃんとすぐに外れるのかを試しているところを撮影しました(笑)

↑上の写真は、当初バラす前時点の確認で「開放時に2枚の絞り羽根が極僅かに顔出ししていた」為に、❷ 開閉環に試しに絞り羽根8枚を組み付けてはヒックリ返してちゃんとすぐに外れるのかを試しているところを撮影しました(笑)

・・結果、顔出ししていた2枚の絞り羽根のうちの1枚だけが判明しました。

上の写真の1枚の開閉角度が狂っていたので、完全開放せずに顔出ししていたと推測できますが取り外してみると「❷ 開閉環側の溝がサビていた」ので『磨き研磨』して抵抗/負荷/摩擦を解消させています。

残念ながら残りのもぅ1枚はついに発見できませんでした・・従って仕上がり後の現状でも、絞り羽根を閉じると1枚だけ角度が違います(汗)

その1枚に関しては「開閉キーか位置決めキーのどちらか、あるいは両方が垂直を維持できていない」が為に、開閉角度が狂い「正八角形を維持したまま閉じない」瑕疵として残ってしまいました(泣)・・申し訳ございません。

当方がトライする「本来在るべき姿」の追求とは、このように「観察と考察」を深め「原理原則」に則って導き出された仮説を「実際にヤッてみる」ことにより、一つずつ適正なのか否かを潰していく作業になります。

従って残ってしまったもぅ1枚の絞り羽根の「開閉キーか位置決めキー」の垂直性を復元しない理由がちゃんとあります・・下手にキーにチカラを加えて垂直に戻そうと試みると「経年劣化進行に伴い既にプレッシングが弱っていた」場合には、自らの所為によりキーを脱落させてしまうことにもなりかねず、その懸念が在る限りムリに処置しません(怖)

・・それが1枚だけ角度が違う、残ってしまった瑕疵の根拠です。

このように当方のオーバーホール作業は、その全てに根拠があり、且つ最終的に仕上がりに至った経緯を100%説明できるのです。

・・これが真の整備であり「整備点検済」など曖昧、且つ抽象的表現は一切使いません!

だから、仕上がったオールドレンズにどうして瑕疵が残ったのかを、100%説明でき、且つそれがどうして当方自身が納得したのかまで含め、いつ問い正されても必ず返答できるのです (当たり前です)(笑)

これが示すことは、逆に言うなら「納得できるまで、ちゃんと仮説を立てて改善に努めた結果だから」とも言いかえられ、それが当方自身の納得に結びついているワケですから、瑕疵の因果も経緯も何もかも説明できるのです(笑)

もちろん時には「???」な場合も稀に起きるので、そう言う場合はちゃんと当方よりご依頼者様に告知しています (例えば組み上げると見えなくなってしまう駆動箇所などの瑕疵は直接目視できないので分からない)・・一番分かり易い例が「ヘリコイドオスメスの条ネジ山の何処かに残る擦れ感やトルクムラなどの因果」などですが、こればかりは透明なヘリコイドオスメスではない限り確認すらできません(汗)

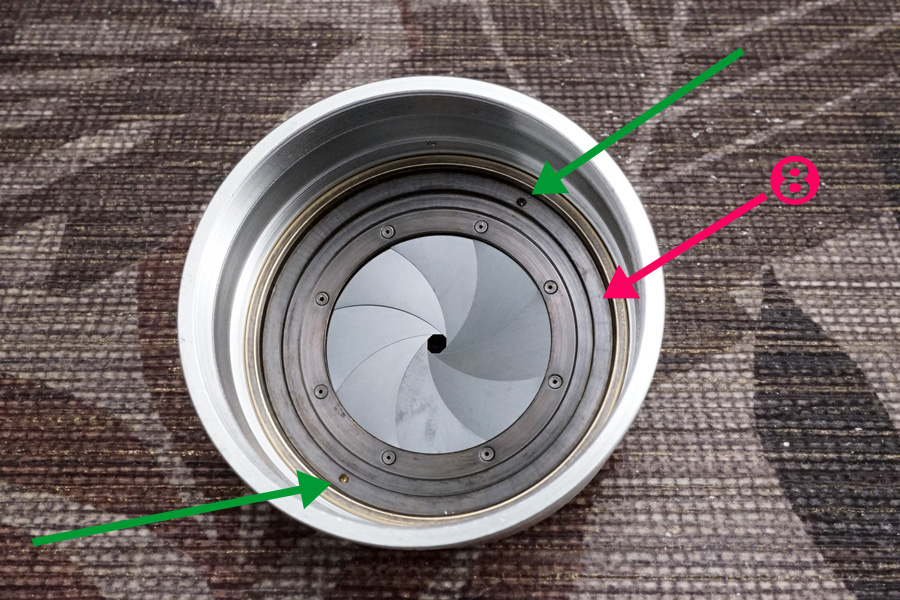

↑8枚全ての絞り羽根を組み付けて絞りユニットを最深部にセットしたところですが、まだ固定されていないので、このままヒックリ返すとバラけてしまいます。

↑8枚全ての絞り羽根を組み付けて絞りユニットを最深部にセットしたところですが、まだ固定されていないので、このままヒックリ返すとバラけてしまいます。

❽ 位置決め環の両サイド、グリーン色の矢印で指し示している箇所に「カニ目穴」が用意されているように見えますが、しかしこの❽ 位置決め環は、現状単にハマッているだけです。

↑さらにこの上から❺ 位置決め環用締付環をネジ込んで締め付け固定します・・同様やはりカニ目穴が両サイドに用意してあります (グリーン色の矢印)。

↑さらにこの上から❺ 位置決め環用締付環をネジ込んで締め付け固定します・・同様やはりカニ目穴が両サイドに用意してあります (グリーン色の矢印)。

↑こんな感じで組み上げが終わりました。❽ 位置決め環の上に❺ 位置決め環用締付環がネジ込まれていますが、実は❺を最後まで締め付けてしまうと「絞り羽根は固まって開閉しない」仕組みで、しかも最後まで締め付けなくても「絞り羽根の開閉が硬い/重い」状況に陥ります(汗)

↑こんな感じで組み上げが終わりました。❽ 位置決め環の上に❺ 位置決め環用締付環がネジ込まれていますが、実は❺を最後まで締め付けてしまうと「絞り羽根は固まって開閉しない」仕組みで、しかも最後まで締め付けなくても「絞り羽根の開閉が硬い/重い」状況に陥ります(汗)

↑同じ組み上がった鏡筒を横方向から撮影していますが、鏡筒の外壁側面には「3箇所の均等配置のイモネジ用の穴 (グリーン色の矢印)」の他に、赤色矢印で指し示している箇所の1箇所だけ、同じようにイモネジ用の穴が備わります。

↑同じ組み上がった鏡筒を横方向から撮影していますが、鏡筒の外壁側面には「3箇所の均等配置のイモネジ用の穴 (グリーン色の矢印)」の他に、赤色矢印で指し示している箇所の1箇所だけ、同じようにイモネジ用の穴が備わります。

つまりグリーン色の矢印のイモネジ3本で❽ 位置決め環を鏡筒最深部の「中空に浮かせたまま締め付け固定する」設計なのです(汗)

浮かせる必要があるのは「❻ 開閉環が回るスペースを用意する目的」であり、3方向から締め付けるワケです。

一方赤色矢印で指し示している箇所のイモネジは、❺ 位置決め環用締付環を締め付け固定する約目です。

つまり❺ は位置決め環なので、開閉環の駆動で一緒に回ってはイケマセン(笑) 固定されるべきなのですが、そうは言っても❻ 開閉環用にスペースも用意しなければなりません(笑)

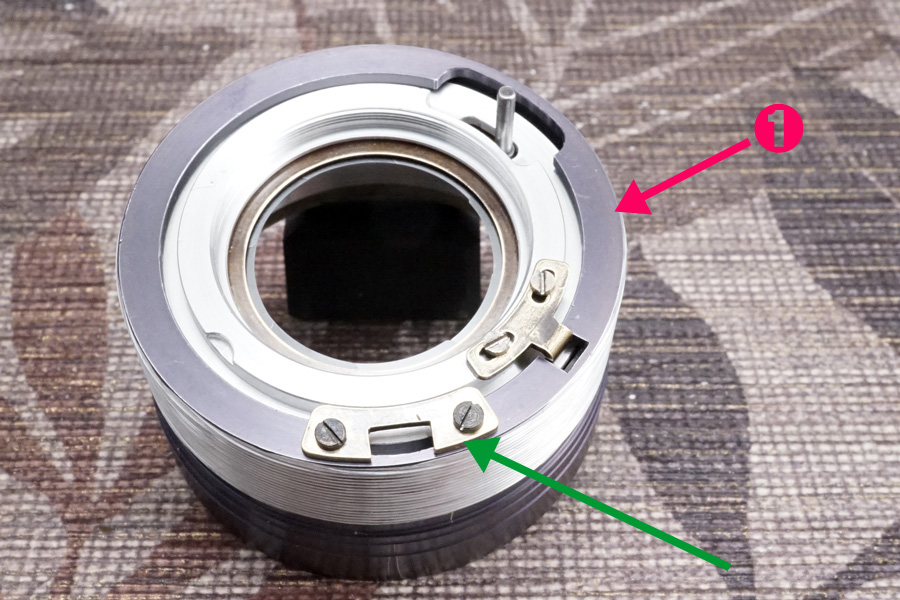

↑完成した❷ 鏡筒をヒックリ返して裏側を撮影しています。❽ 位置決め環を締め付けているグリーン色の矢印のイモネジの他、❺ 位置決め環用締付環も締め付けている赤色矢印のイモネジも見えています。

↑完成した❷ 鏡筒をヒックリ返して裏側を撮影しています。❽ 位置決め環を締め付けているグリーン色の矢印のイモネジの他、❺ 位置決め環用締付環も締め付けている赤色矢印のイモネジも見えています。

そしてブルー色の矢印で指し示しているように「❷ 開閉環が僅かに浮いている (スペースがある)」ことが分かり、製品設計者の意図がちゃんと伝わったことがこれで確定します (当たり前ですが)(笑)

従ってここの微調整、それはまさに「絞り羽根の表裏面に適切な空間を用意する」との製品設計者の意図を汲み取れた整備を施せたのか否かが「結果的に絞り羽根開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) の仕上がり状況に繋がる」と指摘でき、要は過去メンテナンス時の整備者がこの微調整に真剣に取り組まなかったが故に「2枚の絞り羽根の開閉角度が狂ってしまった」との因果がハッキリしたと言っているのです。

・・当方がバラせば全てが白日の下に晒されます!(笑)

↑❷ 鏡筒に❼ の絞り羽根開閉制御キーを締め付け固定します。ネジ穴にマチ/隙間/遊びが備わるので、ここが微調整箇所であることが明白です。

↑❷ 鏡筒に❼ の絞り羽根開閉制御キーを締め付け固定します。ネジ穴にマチ/隙間/遊びが備わるので、ここが微調整箇所であることが明白です。

↑❶ ヘリコイドオス側に❷ 鏡筒を格納しました。するとグリーン色の矢印で指し示している箇所に「直進キーガイド」を締め付け固定しますが、ご覧のようにマチ/隙間/遊びがネジ穴にありません。

↑❶ ヘリコイドオス側に❷ 鏡筒を格納しました。するとグリーン色の矢印で指し示している箇所に「直進キーガイド」を締め付け固定しますが、ご覧のようにマチ/隙間/遊びがネジ穴にありません。

つまりこれが意味するのは「この直進キーガイドの締め付け固定位置は一意に決まっていて微調整しない」ことが確定します。

↑実際その「直進キーガイド」に刺さる「直進キー」を並べて撮影しましたが、グリーン色の矢印のように「鏡筒とヘリコイドオス側との間の僅かな空間に刺さっていく」設計なのが分かります。

↑実際その「直進キーガイド」に刺さる「直進キー」を並べて撮影しましたが、グリーン色の矢印のように「鏡筒とヘリコイドオス側との間の僅かな空間に刺さっていく」設計なのが分かります。

・・つまりこのような製品設計が意味している内容があると分かります。

答えはこうです・・直進キーと直進キーガイドは互いに接触し合うものの、微調整すべき道理ではない・・と言うことです。

従ってここにグリースを塗りまくっている整備者が圧倒的に多いですが(笑)、ここにグリースが介在する原理がそもそもありません(笑)

何故なら、鏡筒の繰り出し/格納は、この直進キーとガイドの両方の接触で行われますが「この箇所に距離環を回す指からのチカラが蓄えられない」からこそ、接触しつつも平滑性も何も必要ないのです(笑)

距離環を回す回転するチカラが、鏡筒を直進動させるチカラへと「即座に変換されながら伝達されていってしまう」からであり、これこそが原理なのです(笑)

もしもこの場所にチカラが極僅かでも蓄えられてしまったら「途端に距離環を回すトルクが重く変わる」からであり、だからこそグリースなど塗る必要がないのです(笑)

・・距離環を回した時の指から伝わってきたチカラは、即座に100%伝達されます。

こういう事柄が「観察と考察」であり「原理原則」に照らし合わせて導かれた「本来在るべき姿」なのです(笑)

・・当方は何一つ難しいことをヤッていません(笑)

↑ミスッてピンボケ撮影してしまい、見辛くて申し訳ございません(汗)

↑ミスッてピンボケ撮影してしまい、見辛くて申し訳ございません(汗)

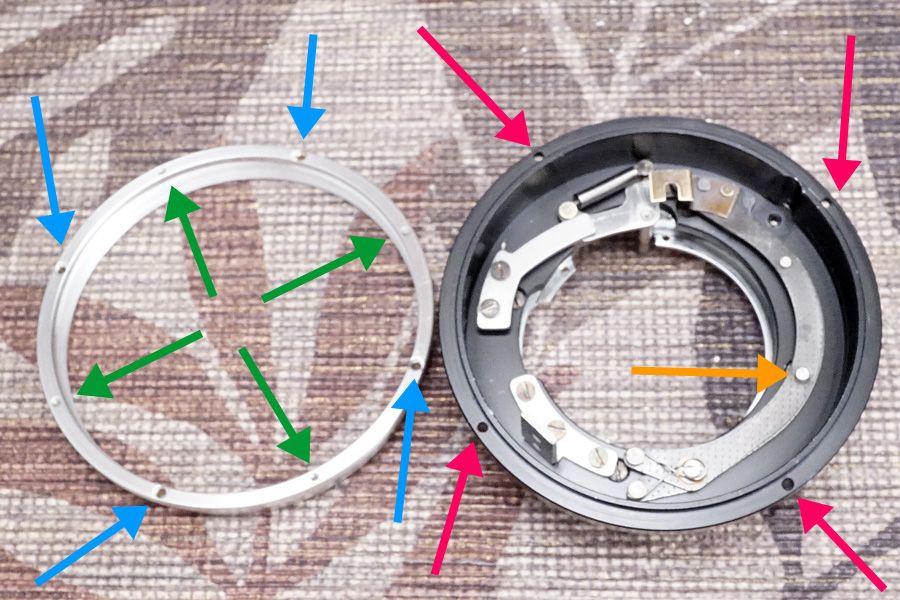

㊧がヘリコイドメス側で、㊨はマウント部です。この㊧のヘリコイドメス側が「基台」なので、基台とマウント部が締付ネジで硬締めされる設計です。

㊨のマウント部の赤色矢印で指し示している箇所に用意されている4箇所のネジ穴ですね。

ところが㊧の基台には全部で8箇所のネジ穴が備わります(汗) いずれも均等配置なのでグリーン色の矢印のネジ穴も、あるいはブルー色の矢印のネジ穴も、共に赤色矢印で指し示している箇所の4箇所とピタリ一致します。

リアルな現実は、赤色矢印に対応しているネジ込むべきネジ穴は、グリーン色の矢印の箇所になります(笑) どういうワケかブルー色の矢印のネジ穴は「AUTO ROKKORシリーズ」では使いませんが「MCシリーズ」になると使っています。

すると冒頭で50回近く組み直した原因の一つがここの説明であり、赤色矢印=グリーン色の矢印の位置であるものの、それは都合4箇所の固定位置が在ると言う話になります。

しかしその4箇所の互いの間の距離が長いのが50回になってしまった理由です(涙)

つまり例えばグリーン色の矢印の左下の位置で∞刻印位置を決めても、もしもその位置で無限遠合焦しなければ、次に試すべき場所が「グリーン色の矢印の左上」になるワケで、これだけ距離が離れてしまいます(汗)

一方これだけ距離が離れれば「距離環に刻印されている距離指標値は1目盛どころの話ではなくなる」ワケですね(笑)

だからこそ冒頭で述べた「このモデルの距離環は1箇所でしか固定できない=∞刻印位置の微調整ができない設計=ひたすらにネジ山のネジ込み位置の変更で対処するしか方法がない」と言う話なのです(涙)

しかも❶ ヘリコイドオス側をネジ込んでいくと、そのフチ部分がオレンジ色の矢印の箇所の金属棒に突き当たってしまい、絞り環操作を硬くします(涙)

・・それが基台とマウント部を僅かに浮かせていた理由です(笑)

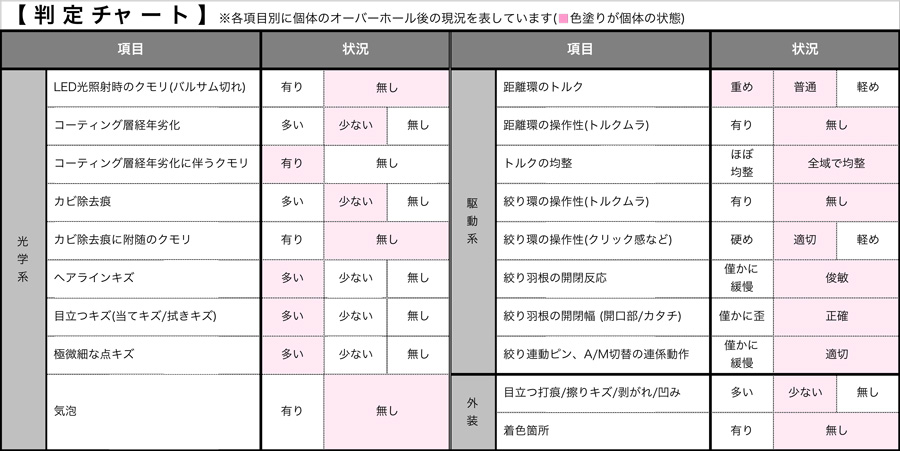

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホールが終わりました。しかも劇的にピント面のピーク/山の前後動で、その立ち上がりがスパッと瞬時です(涙)

↑完璧なオーバーホールが終わりました。しかも劇的にピント面のピーク/山の前後動で、その立ち上がりがスパッと瞬時です(涙)

・・チョ〜気持ちいい!(笑)

冒頭で挙げた瑕疵内容の中で残ってしまったのは以下です。

❻ 光学系内は相応の拭きキズやヘアラインキズが多い (特に後玉は明白なキズ)。

❾ 2枚の絞り羽根の縁が、開放時に極僅かに顔出ししている。

→ 1枚だけ確定できず、開閉角度が狂ったままになっている。

❿ 一部イモネジが欠品している (内部で2箇所2本足りない)。

→ 2本欠品のまま変化なし。

・・申し訳ございません。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

ご依頼者様が見れば分かりますが、当初光学系内の光学ガラスレンズコバ端にポツポツとコバ端着色の浮きが残っていた多くは解消できています (ゼロではありません)。

また光学系第1群前玉の裏面側と第5群後玉裏面側に残るグリーン色の光彩を放つ蒸着コーティング層「アクロマティックコーティング層」は、光学清掃しても剥がれませんでしたが、極微かな拭きキズ (細線の弧を描いた細かいキズ状) がついてしまったように見えます。

特に光に翳して反射させると浮き上がりますが、これは蒸着コーティング層の細線状の剥がれなので、物理的に光学ガラスレンズ面についてしまったキズではありません (LED光照射で光学系内を透過させても視認できないから物理的なキズではない)。

・・申し訳ございません。

「アクロマティックコーティング層」だけは、実際に光学清掃してみなければ、耐えられるのかどうかすら全く事前に分かりません・・申し訳ございません。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ここで皆様にお伝えしますが、凡そ蒸着コーティング層の経年劣化進行度合いは、例え単独で光学ガラスレンズを取り出して目視しても一切判別できません。

多くの場合で「カビ菌除去薬」或いは「清掃液」を使い光学清掃しなければ分かりません。

さらに前述のような蒸着コーティング層に細線状に残る蒸着コーティング層剥がれは説明したとおり物理的な光学ガラスレンズ面へのキズではないので、例えLED光照射してもその状況を視認することは不可能です・・あくまでも光に翳して反射させてようやく視認できる話です。

そしてどうしてそのように剥がれるのかと言えば、ちゃんとその道理が存在し「エタノール成分の揮発時に、奪われる潜熱から蒸着コーティング層の剥離が促され、ピーリング現象に至る」とき、拭いた擦れ痕のカタチに細線状の蒸着コーティング層剥がれが起きる次第です。

これは既に蒸着コーティング層が経年劣化進行に伴い固着耐性に限界が訪れている「証」です。

またカビ除去薬による洗浄で同じように蒸着コーティング層の表層が一部剥がれる現象も、カビ菌糸による繁殖に伴い蒸着コーティング層に侵食していた場合、その層にエタノールが浸透し潜熱により剥離が促される道理です。

特に蒸着コーティング層の最も外層に位置することが多い「フッ化マグネシウム (MgF2)」に対するカビ除去薬への耐性は低くなります。

逆に言えば、カビ菌の繁殖による蒸着コーティング層への浸透は、蒸着コーティング層の破壊やピーリング現象をも促す一因になっていく為、カマウな限りカビ菌の繁殖を防御する工夫が必要です。

これは近年では「電子防湿庫」などの保管製品で相応に防御できますが、完璧ではありません・・湿度への耐性能力はある程度高まりますが、カビ菌の胞子は空間を無数に浮遊している為、必ず電子防湿庫内部まで侵入してきます。

また電子防湿庫内部の湿度管理ができていても、そもそも部屋の湿度管理と最も重要な「温度管理」は蔑ろのままです。カビ菌の繁殖条件は湿度だけではなく、或いは好乾性カビもある為、電子防湿庫を過信できません。

・・従って「電子防湿庫での保管=カビ菌の繁殖ゼロ」は成り立ちません(笑)

↑光学系後群側は当初バラす前時点で残っていた薄いクモリと言うよりも「これらは微細なキズと蒸着コーティング層の剥がれ」は、そのまま残っています。

↑光学系後群側は当初バラす前時点で残っていた薄いクモリと言うよりも「これらは微細なキズと蒸着コーティング層の剥がれ」は、そのまま残っています。

こちらの光学系第5群後玉裏面側「アクロマティックコーティング層」もそのまま残っています (細線状の拭きキズは残ります)。

もしもどうしてもこの後玉が気になるなら、後玉だけを代替用ドナーレンズから転用しても良いと思います・・いわゆる「ニコイチ」ですが、ヤルだけヤッてもこの状態なので、それは仕方ないと思います。

但し、その時にその転用後玉のアクロマティックコーティング層がどのような状況なのかは、やはり光学清掃してみないと分からないので、凡そ試してみての話でしかありませんから覚悟は必要です(怖)

↑8枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「ほぼ正八角形を維持」しながら閉じていきます。

↑8枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「ほぼ正八角形を維持」しながら閉じていきます。

但し上の写真のように1枚だけは角度が戻せていませんが、これは物理的に当方での対処が不可能です・・申し訳ございません。

また当初バラす前時点のチェックで「8枚全ての絞り羽根が閉じすぎていた」状況は適正化が終わっており、現状ほぼ製産時点に近い閉じ具合に戻っています (但しあくまでも簡易検査具による確認です)。

このモデルの絞り羽根もメタリックな素地のままなので「迷光で大騒ぎされる方々」には向いていないオールドレンズの一つではないかと思います(泣)・・ッて言うか、当方は今まで14年間の3,400本以上の扱いでも、一度も「ブラックな絞り羽根を見た記憶がない」ので、知りませんが(笑)

もっと言うなら、どうして光学設計者や製品設計者は絞り羽根の表裏面をマットブラックに仕上げなかったのでしょうか???

・・誰か説明して下さいませ!(祈)

マットブラックにメッキ加工してフッ素加工で仕上げれば、経年の摩耗耐性は相応に向上するとシロウト的に考えるのですが、ダメなのですかね???(汗)

1950年代、既にフッ素加工は技術進歩していたので処置できていたハズです・・(汗)

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」なので、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」なので、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

ご依頼者様から「重めが良い」とのご指示でしたが、残念ながらMINOLTA製オールドレンズの多くのモデルに採用している、ヘリコイドの条ネジ山の素性には、当方所有ヘリコイドグリースの性質が適合していないので、おそらく純正グリース以外にお好みのトルク感には仕上がらないと思います。

・・申し訳ございません!

距離環の全域で均質なトルク感に戻っています。ピントのピーク/山の前後動でも、掴んでいる指の腹に極僅かなチカラを意識するだけで、確実に微動しますから撮影時のピント合わせは絶妙な操作感に向上していると思います。

当方が「狙っているトルク感」とは「そういう操作性」なので、それを第一義として捉えるなら、ヘリコイドグリースの粘性要素は二次的要素になるべき、との明確なポリシーです・・申し訳ございません。

上の写真を観ると分かりますが、このモデルの筐体外装パーツは「濃い紫色のメッキ加工 (フィルター枠) に黒色 (距離環と絞り環) そして濃紺 (指標値環) 」の3色が使われているのが分かります(笑)

このように黒色のメッキ加工と言っても、その基本色からの色味は「濃い赤色なのか、濃い緑色、或いは濃紺なのか真の黒色か」と、一概に必ずしも同一色とは限りません(笑)

これは経年の中でメッキ加工時の耐候性の要素から変質してきた結果なので、どうにもなりません(笑)

↑両手をグリースの油でビチャビチャにしたまま2日がかりでヘリコイドのネジ込み位置を確定させましたが、ネジ山を1つズラしてから両手を洗浄して組み上げ、無限遠位置の撮影を行いどの程度無限遠に近づけたのか確認してから再びバラし、また油まみれになって1山ズラしてから組み立てて・・50回以上も繰り返していると、いつも同じなのですが「恍惚感」の境地に突入します(笑)

↑両手をグリースの油でビチャビチャにしたまま2日がかりでヘリコイドのネジ込み位置を確定させましたが、ネジ山を1つズラしてから両手を洗浄して組み上げ、無限遠位置の撮影を行いどの程度無限遠に近づけたのか確認してから再びバラし、また油まみれになって1山ズラしてから組み立てて・・50回以上も繰り返していると、いつも同じなのですが「恍惚感」の境地に突入します(笑)

もちろんその際、アッチコッチソッチの三つ巴での確認回数はチェックしながらですが、いつのタイミングか必ずチェックを忘れます (要は確実性に疎い性格だから)(笑)

すると気がつけば同じ箇所で戻してはバラしてまた同じ位置に戻してを繰り返していたりと、まるで前進しない回数を踏んでいることがあったりして・・これって俺の人生に似てるな・・と、フッと頭を過ぎったりします(恥)

せっかく組み上げて実写確認しても「あれ? さっき見た無限遠位置じゃない、これ???」と、さすがにデジャブを3回体験すると・・「あッ! 俺いま恍惚だ!」に陥るワケです(笑)

一度では分からず、二度目も自らの過信に溺れている事すら察知せず、三度目に痛い目を味わって初めて気づくと言う、本当に情けない人生そのままです(恥)

ムチ打たれなければ分からないヤツって、このように本当に居るんですョ・・(恥)

おかげで今回扱ったこの個体も、記憶にインプットされました(笑)・・当方の映えある「慈しみが染みついた逸品」に『緑のロッコール』追加です(笑)

きっと再び巡り会うことはもぅ二度とないでしょうけれど・・どうかどうか、元気にこれからも活躍を偏に願うばかりです!(祈)

・・まるで宝石のような光彩を放つ『緑のロッコール』・・好きです!

いい歳したオッサンが、告ってどうするんだと言う話でした(笑)

↑当レンズによる最短撮影距離60cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離60cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑f値「f11」です。ちょっと微かなので分かりにくいですが、背景の模型のお城、左横の開口部内部に「背景紙の柄がちゃんと写っている」と言うのが、どんなオールドレンズでも写る話ではないので、本当に素晴らしい能力だと思います。

↑f値「f11」です。ちょっと微かなので分かりにくいですが、背景の模型のお城、左横の開口部内部に「背景紙の柄がちゃんと写っている」と言うのが、どんなオールドレンズでも写る話ではないので、本当に素晴らしい能力だと思います。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。もぅほとんど絞り羽根が閉じきっているので「回折現象」の影響が現れ始めています。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。もぅほとんど絞り羽根が閉じきっているので「回折現象」の影響が現れ始めています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学ガラスレンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

今回のオーバーホール/修理ご依頼、誠にありがとう御座いました。本日完全梱包の上、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。