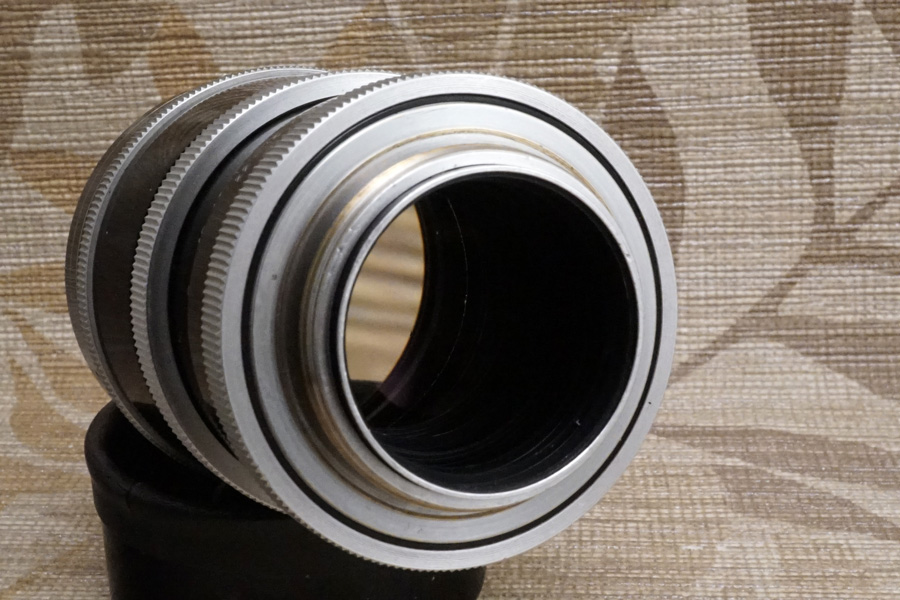

P. ANGENIEUX PARIS (アンジェニュー) TYPE P1 90mm/f1.8《A1:前期型》(L39)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、フランスは

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、フランスは

P. ANGENIEUX PARIS社製中望遠レンズ・・・・、

『TYPE P1 90mm/f1.8《A1:前期型》(L39)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計でカウントしても、まるで初めての扱いです。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

戦前のフランスで、当時映画監督でありながら、自ら求める映画へのビジョンを映像化する為に、撮影に必要な道具を自ら造ってしまった「Abel Gance (アベル・ガンス)」監督に勧められて、創設者「Pierre Angénieux (ピエール・アンジェニュー)」氏が1936年に創設した、フランス屈指の老舗光学メーカーが P. ANGENIEUX PARIS社です。

戦前のフランスで、当時映画監督でありながら、自ら求める映画へのビジョンを映像化する為に、撮影に必要な道具を自ら造ってしまった「Abel Gance (アベル・ガンス)」監督に勧められて、創設者「Pierre Angénieux (ピエール・アンジェニュー)」氏が1936年に創設した、フランス屈指の老舗光学メーカーが P. ANGENIEUX PARIS社です。

(←左写真はP. ANGENIEUX PARIS社のホームページより引用)

いわゆる民生向けで写真撮影を目的とした、当時のフィルムカメラ向けオールドレンズ界隈で「Angenieux (アンジェニュー)」と聞いたら、一番最初に思い浮かべるモデルは1950年に発売された P. ANGENIEUX PARIS製広角レンズ「RETROFOCUS TYPE R1 35mm/f2.5」ではないでしょうか。

しかしP. ANGENIEUX PARIS社の本業と言うか生業は、専らシネレンズのほうが圧倒的に主体です。そしてもちろんこのアンジェニュー氏も光学レンズ設計技師でもありました。

巷では (ネット上でも) 圧倒的に前述の広角レンズこそが「レトロフォーカス型光学系の原点」と語られ尽くしていますし、実際そのモデル銘も、或いは同時に登記されている商標も「RETROFOCUS (レトロフォーカス)」なので、まさに原点と言う話にしかなり得ません(汗)

このアンジェニューと聞いてパッと思い浮かべてしまう「レトロフォーカス型光学系」について、今回のモデルとは直接関係ありませんが、ちゃんと理解できているのかと言うと、ワリとそのコトバじりから誤解を受け易いニュアンスなので、少し解説したいと思います(汗)

この「RETROFOCUS」はフランス語の「rétro (後退)」と「focus (焦点)」を合わせた造語でフランス語では「レトロフーキュス」のような発音になるようです。

この発想の着眼点をちゃんと調べず「レトロフォーカス」のコトバだけをピックアップするから「レトロ感 (古めかしい感じ/懐古的な)」だけが独り歩きして「フォーカスが古めかしい」

転じて「ピント面が甘い」或いは「ハイキ〜で低めのコントラストの写り」のように印象付け操作に活用されてしまい、近年さらに広められるようになってしまいました(涙)

しかしちゃんとした登場当時の背景と共に「発明時のバックボーン」が確立している概念なので、前述のような印象付け操作は (それこそちょっと前のインスタ映えヨロシク) 閲覧数稼ぎの趣も強くなり、全く以て悲しい現実だったりします(涙)

先ず一番最初に前提として認知しなけれイケナイのは、戦前〜戦中に使われていた主体的なフィルムカメラは「レンジファインダーカメラ」である点です。一方クィックリターンミラーを装備した一眼 (レフ) フィルムカメラが本格的に登場したのは戦後以降の話です。

この点をシッカリ捉えていなければ「レトロフォーカス」のコトバは正しく伝わりません。

当時はフィルムによる撮影しか無かったので、フィルム面の直前にクィックリターンミラーが居るのか居ないのかは、とても大きな問題になります。

・・何故なら、バックフォーカスが全く違うからです!

それはそうです! クィックリターンミラーの容積を勘案して結像するよう光学設計しなければイケナイので「バックフォーカス:後玉端 → フィルム面 (或いは撮像素子面) までの距離」である以上、レンジファインダーカメラ向けの光学設計のまま、クィックリターンミラー内蔵の一眼 (レフ) フィルムカメラには転用できないのです (まるでピンボケになる)(汗)

そこで考え出された光学系設計時の概念が「バックフォーカスの延伸」であって、それを体現させた具体的な光学発明案件が「レトロフォーカス型光学系」和訳すれば (或いはそもそも当時は)「逆望遠型光学系」と呼称していた光学設計を指します。

したがって「レトロフォーカス型光学系=広角域のレンズの光学設計」との等式が成り立たない (広角域だけに限定されない) ことを認知する必要があります(汗)

するとリアルな現実に「広角レンズではない標準レンズ域、或いは中望遠レンズ域のモデルにさえもこの概念は黎明期に使われていた」ことをこれからご紹介します。

逆に指摘するなら、皆さんは「レトロフォーカス」のコトバじりから「広角レンズの話」と

即座に連想が結びつくので、結末が異なった方向に向かってしまいます(汗)・・それを今回のこのブログで予め解説していくことで、実はこの後に説明する「今回扱ったモデルの光学系の解説に、より現実味が増す」狙いだったりします(汗)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

↑この「レトロフォーカス」の概念、それはバックフォーカスの延伸なので、広角レンズ域の

光学設計を主体的に発明する時に役立つものの、その本質には必ずしも広角レンズ域だけに

限定すべきではないことをここから解説していきます。

(ネット上では、まずこんな話は語られませんが)(汗)

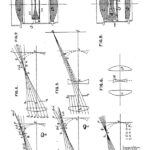

⓿『US2649022 (1950-02-17)』米国特許庁宛て出願

→ P. ANGENIEUX PARIS社Pierre Angenieux氏の発明

⓿『US2341385A (1941-11-06)』米国特許庁宛て出願

→ EASTMAN KODAK CO社Rudolf Kingslake & Paul Wateson Stevens氏発明

上に挙げた特許出願申請書の抜粋は、⓿が今現在も「レトロフォーカス型光学系の発祥地点」を示す発明案件として、ず〜ッと何十年も前から語られ続けている情報です(笑)

一方⓿は当方が過日発見した (当方が自身の認識を改めた)「レトロフォーカス型光学系の原点たる始祖的発明案件」です。

⓿はネット上でも数多く語られている、1950年に出願したPierre Angenieux氏の特許出願申請書です。ところがそれよりもず〜ッと前の戦争突入当時である、1941年に米国はKodak社で出願されていた発明案件が存在するのです!(驚)

この⓿の特許出願申請書内記述を読むと「歪曲収差まで含めた通常の収差補正を備えた、光軸から30°を超える視野角をカバーする広角対物レンズ域までを収める写真撮影用レンズの提供である」と記しており、まさに「広角レンズ域を含む」ことが明確に記されていた初めての特許出願申請書でもあります(汗)

特に実数値として具体的に「光軸から30°の視野角」との記述は、まさに被写体までの画角として「60°」以上が可能なので、十分に広角レンズ域に該当することを表しています(汗)・・例えば⓿の焦点距離:35㎜の画角を計算すれば「フルサイズの時 (36㎜ x 24㎜):63°の視野角」なので、該当することが明白ですね(笑)

もちろん1930年代辺りからこのような「バックフォーカスの延伸」概念は一部光学設計の中で開発されていましたが (最低でも4件を検索済)、いずれもそれが目的ではなく、且つ広角レンズ域の写真撮影を対象にした対物レンズでもなかったので (例えば当時発明されて、一時期流行ったテクニカラー技術もこの概念に入る)、⓿を「レトロフォーカス型光学系の原点たる、始祖的発明案件」と捉えました。

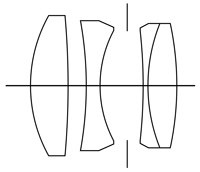

㊧:⓿の特許出願申請書からトレースした光学系構成図

㊥:3群4枚テッサー型光学系

㊨:3群4枚エルマー型光学系

特に㊥と㊨は多くのネット上解説で「一括りにテッサー型光学系」と同類扱いされているのがリアルな現実です(涙)

すると㊧の 色付部分がこの「レトロフォーカス型光学系」の基本成分を表しており、前述のネット上で語られている説明に倣うなら「3群4枚テッサー型光学系 (㊥)」なのでしょうが、天邪鬼な当方はそれを認めず(汗)「3群4枚エルマー型光学系 (㊨)」と語ってしまいます(汗)

とりあえず 色付部分の基本成分に対して、そのバックフォーカスを延伸させてちゃんと結像させる目的と役目に、 色付した光学系第1群前玉の凹メニスカスレンズと、次の第2群両凸レンズを配置しています。

このように「基本成分の前衛配置に、凹メニスカスレンズなど数枚を配置して、バックフォーカス延伸を図る概念こそがレトロフォーカス型光学系を指す」ので、様々な基本成分を含む多種多様な光学設計が1950年以降流行って数多く世に送り出されました。

・・つまり一意の限定的な光学設計だけを指して呼称する、光学系の名称ではない!

点を確実に認識する必要があります・・つまり「レトロフォーカス型光学系」との呼び方は、テッサー型のような特定した光学系の名称のように使うべき呼び方ではないことを認識する必要があります (或る意味総称的な使い方が望ましい)。

逆に言うなら「レトロフォーカス型光学系」と言われたら「光学系構成の中で、前衛配置で

1枚〜複数枚の光学ガラスレンズが基本成分の前に居る」くらいに捉えるのがちょうど良い感じです(笑)

ちなみに㊥と㊨に掲示した光学系は「縦線で示した絞りユニット (絞り羽根) の位置が異なる」点に於いて、当方は入射光制御の概念に対して「この2つは、前群側パワー成分と後群側パワーが同一にはならない」と受け取っているので、これら㊥と㊨を一括りに「テッサー型」にしてまとめることを嫌っています(汗)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ネット上で大多数をとる考え方や括り方に固執せず、もっと柔軟に見る視点の角度を違えて考察を進めていく「頭の体操」的なニュアンスで「レトロフォーカス」について初めに考えてみました(汗)

ここからは今回扱ったモデルの光学設計について追求を進めていきます。

↑上に挙げた4つの特許出願申請書は、いずれもERNEMMAN WERK AG (エルネマン工業) 在籍時の「Ludwig Jakob Bertele (ルートヴィッヒ・ヤコブ・ベルテレ)」氏による発明案件になります (実際は対象期間だけで捉えても50件ほど検索にヒットしましたが、その中から今回扱ったモデルに関与する発明案件だけに絞りました)。

❶『GB186917A (1921-10-04)』英国内務省宛て出願

→ 4群4枚エルノスター型光学系の一番最初の出願内容。

❷『GB191702A (1922-01-13)』英国内務省宛て出願

→ 4群4枚エルノスター型光学系からの発展系。

❸『FR590651A (1924-07-24)』フランス産業財産庁宛て出願

→ 4群4枚エルノスター型光学系とその発展系。

❹『US1708863A (1924-12-05)』米国特許庁宛て出願

→ 4群4枚エルノスター型光学系からの発展系。

19世紀終盤に発明された「3群3枚トリプレット型光学系」からの発展系に位置する発明案件であり、トリプレット型光学系の欠点だった視野角を確保できない問題と、光軸付近の球面収差とコマ収差に像面歪曲など、残存収差に対する補正を狙ってきたベルテレの発明が「4群4枚エルノスター型光学系 (❶)」です。

←そもそも上に挙げたこれら発明案件の根底たるスタート地点は3群3枚トリプレット型光学系であり、左の特許出願申請書がその抜粋です。

←そもそも上に挙げたこれら発明案件の根底たるスタート地点は3群3枚トリプレット型光学系であり、左の特許出願申請書がその抜粋です。

◉『US568052 (1895-11-30)』米国特許庁当て出願

Harold Dennis Taylor (ハロルド・デニス・テイラー) 氏の発明

巷で有名なトリプレット型の特許出願申請書は『GB189322607 (1893-11-25)』英国内務省宛て出願ですが、今回は左を抜粋しました。

←一方ベルテレが発明した前述のエルノスター型光学系の案件は即座に製品化が進み、1923年には「Ernemman Anastigmat Ernostar 10cm/f2」が発売され、当時世界最速の明るさを誇っていたようです。

←一方ベルテレが発明した前述のエルノスター型光学系の案件は即座に製品化が進み、1923年には「Ernemman Anastigmat Ernostar 10cm/f2」が発売され、当時世界最速の明るさを誇っていたようです。

左写真はその翌年1923年に発売された中国向け輸出用であった「Ernemman Anastigmat Ernostar 8.5cm/f1.8」です。

白黒写真撮影ですが、当時の暗い室内の環境下でも撮影できていたと言うことで、たちまち写真機業界を席巻してしまったようです(汗)

ちなみに今回今一度ベルテレの特許出願申請書を検索しまくっていて、1924年の出願よりもっと早い時期の1921年時点の申請書❶を発見してしまいました(汗)

さらにそのタイミングで開口比の問題に合わせて、光軸付近ではなく外周域に残るコマ収差や像面歪曲などの補正に向けて取り組んでいったのが❷や❸になるようです。

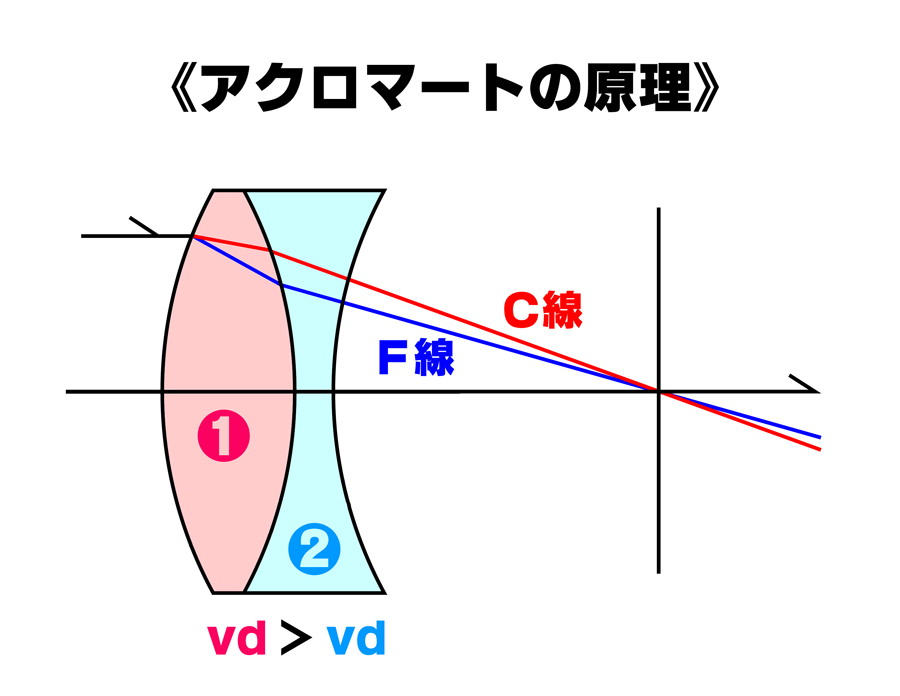

❷は光学系第1群前玉を「フラウンホーファー型レンズの概念」を採り入れて「凸レンズ系クラウンガラス+凹レンズ系フリントガラス」による2枚貼り合わせレンズ化により「凸レンズ系で過剰色補正に仕向けてから凹レンズ系で相殺させてプラマイする」と述べているとおり「色消し効果」によって非点収差補正を狙ったようです。

↑この「フラウンホーファー型レンズ概念」は「アクロマートの原理」として現在も説明され続けています。「❶ 凸レンズ系のクラウンガラス」と「❷ 凹レンズ系のフリントガラス」を互いに接着して貼り合わせレンズ化した時、入射光の透過時に「屈折率は波長によって変化する性質を持つ」点を活かして❶と❷の互いの「アッベ数 (vd)」を上の図のように「❶ > ❷」と設定することで「過剰補正が相殺されて色消し効果になる」為、ご覧のように一点に結像するようになります。これらは2つの波長に対して図にしましたが、3つの波長を制御すれば「アポクロマート」と言う話になりますね(笑)

↑この「フラウンホーファー型レンズ概念」は「アクロマートの原理」として現在も説明され続けています。「❶ 凸レンズ系のクラウンガラス」と「❷ 凹レンズ系のフリントガラス」を互いに接着して貼り合わせレンズ化した時、入射光の透過時に「屈折率は波長によって変化する性質を持つ」点を活かして❶と❷の互いの「アッベ数 (vd)」を上の図のように「❶ > ❷」と設定することで「過剰補正が相殺されて色消し効果になる」為、ご覧のように一点に結像するようになります。これらは2つの波長に対して図にしましたが、3つの波長を制御すれば「アポクロマート」と言う話になりますね(笑)

このように既知の概念を活用して発明できたのが❷の特許出願申請書なのがその記述から判明します。

そして❸の特許出願申請書内掲載図の中で「Fig.2」に明示してあった光学系構成図こそが、まさに今回扱ったモデルに実装していた光学設計の原型に該当します!(驚)

「本レンズは、簡単な構造、大口径、球面収差、非点収差、コマ収差、またはフレアに関して色収差が補正されたレンズに関する」との明言から始まる❸の特許出願申請書内記述は、さらに「球面収差の面積値を現在知られているレンズタイプよりも大幅に小さい制限内に収められ像面の非点収差平坦性が達成できる為、大口径にもかかわらず明るい像を生成できると言う利点がある」と、その自信のほどを綴っています!(驚)

しかしこの❸で明示している実施例「Fig.2」の諸元値は「焦点距離:100㎜、1:2.8」とのことで、開放f値が「f2.8」と今回扱ったモデルより、だいぶ暗めです(汗)

そこでさらに探索を続けて❹をついに発見しました!(涙)・・何しろ当方は光学知識皆無の為いちいち特許出願申請書内の記述をある程度読んでいかないと、掲示されている構成図をパッと見ても「???」だったりするのです(恥)

❹の特許出願申請書の中で「Fig.2」が今回扱った光学設計にとても近似している発明案件であることが分かりました。

光学系第2群が3枚の貼り合わせレンズになっていますから、今回扱ったモデルとは違います。ところがこの特許出願申請書内記述を読み進めたところ「開口比1:1.8は実施例2を指し、且つ第1群〜第3群のいずれかの面に2面或いは3面の接着面を包括することで全く予想外の斬新な結果が得られることが判明した」と述べています!(驚)

この記述を読んで、或いはその前後に出願されていた、やはりベルテレの申請書を読み漁ってようやく「光学系前群の中に2面〜3面の接着面を包括させることで非点収差の大幅な改善に繋がった」のだと認識を改めました(汗)・・そこから視えてきたのは「第1群前玉が単独なら、第2群か第3群で貼り合わせレンズ化してくれば良いことを言っている」と解釈でき、まさに今回扱ったモデルが「第2群を貼り合わせレンズ化してきた」との妄想に繋がりました!

これがこの❹で初めて「非点収差の平坦性」のコトバの出現に至り、ようやく光学知識皆無な当方的にもその根拠に信憑性を担保でき、恥ずかしくない方向へと導かれたような気持ちになり、ちょっと涙ぐみそうになりました(恥)

何故なら、ベルテレの特許出願申請書の記述は、その最初期の多くが「波長別の色収差補正」に関するか「光軸付近と外周域との収差制御をどうするのか」との内容が中心的で、入射光制御の「平坦性=非点収差補正=ピント面の解像度の追求」とのストーリーが、なかなか現れなかったからなのです(涙)

なお、もちろん当初はベルテレではなく P. ANGENIEUX PARIS社からの特許出願申請書や、ご本人「Pierre Angénieux (ピエール・アンジェニュー)」氏の名前で特許出願申請書を探しましたが、まるでヒットしません(汗) 仕方ないのでベルテレの特許出願申請書を使って光学ガラスレンズを割り当てることにしたので、これらの情報が正しいワケではありません。

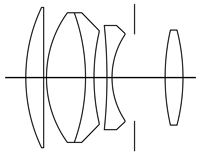

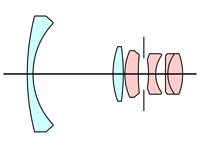

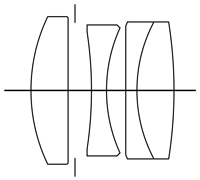

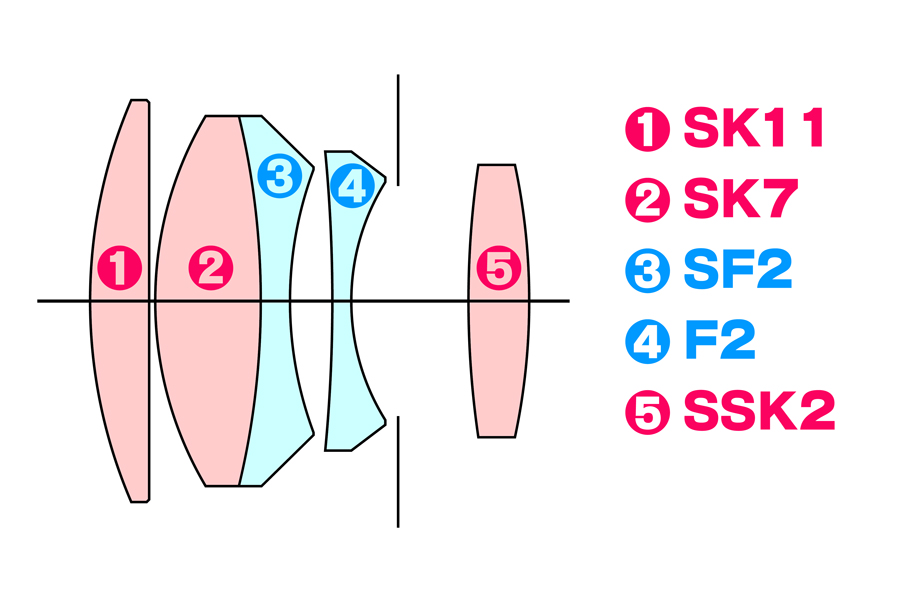

↑上に挙げた図は、㊧がこの当時のP. ANGENIEUX PARIS社の民生向け写真撮影用レンズの

カタログです (その中から今回扱ったモデルの部分だけ抜粋)。

そのカタログに掲載されていた構成図を当方の手によってトレースしたのが㊥の光学系構成図です (ちゃんとピタリと正しくトレースできています)(汗)・・というのも、ネット状の解説では同じようにカタログからトレースした構成図としながらも「まるでX軸方向にペシャッと少し潰したように、各群の光学ガラスレンズの厚みが薄い構成図」が載っていたりするのです(汗)

おそらく転用されたりした時の目安に分かり易くするようそのように仕向けて作図したのでしょうが、それに気づかなければ「その薄っぺらい構成図こそが本物」と認知されると、また当方のようなクソな転売屋/転売ヤーのブログなどはまるで誹謗中傷の対象になります(涙)

㊨が今回のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学ガラスレンズを計測したトレース図です。

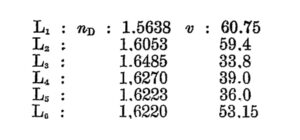

←探索した前後の特許出願申請書の中から、ようやく各群の光学ガラスレンズに該当させられる諸元値の羅列を発見しました!(泣)

←探索した前後の特許出願申請書の中から、ようやく各群の光学ガラスレンズに該当させられる諸元値の羅列を発見しました!(泣)

何故なら、当時のSCHOTT製光学ガラスレンズの製品コードが存在しなかったりするからです(汗)

というのも、本来❹の特許出願申請書の出願時期は1924年の話です(汗) 一方今回扱うモデルの発売時期は1950年なので、さすがにタイミングが開いている以上「採用した光学硝子材に違いがある」のは否めません。

その意味でもどうしてP. ANGENIEUX PARIS社やPierre Angénieux氏、或いは別の光学設計者の出願がヒットしないのか「???」です(汗)

↑さすがにこの概要を掴むまでに、いくらベルテレの出願案件に絞ったとしてもまるでヒットせず、結局ERNEMMAN WERK AGの時代に遡り、別の呼称も含め片っ端に調べまくり50件に絞り上げてここに到達できたので、感無量といったところです(涙)

↑さすがにこの概要を掴むまでに、いくらベルテレの出願案件に絞ったとしてもまるでヒットせず、結局ERNEMMAN WERK AGの時代に遡り、別の呼称も含め片っ端に調べまくり50件に絞り上げてここに到達できたので、感無量といったところです(涙)

・・せっかく探し当てても、光学ガラスレンズの製品が存在しなかったりする (つまり理論値)。

❶ SK11:(重クラウンガラス)

屈折率:1.5638nd、アッベ数:60.7vd

❷ SK7:(重クラウンガラス)

屈折率:1.6073nd、アッベ数:59.5vd

❸ SF2:(重フリントガラス)

屈折率:1.6477nd、アッベ数:33.9vd

❹ F2:(フリントガラス)

屈折率:1.6200nd、アッベ数:36.3vd

❺ SSK2:(最重クラウンガラス)

屈折率:1.6223nd、アッベ数:53.1vd

当時入手可能なドイツのSCHOTT製光学ガラスレンズの中から、屈折率を基にヒットする製品、或いは近い製品をピックアップしてあてがいました。特に❷と❸は前述した特許出願申請書 (❹) 内の記述を参考に、その中からアッベ数を根拠に3枚構成の貼り合わせレンズ化を2枚としてチョイスしています (アッベ数の小さい方を選択)。

また第5群の❺に最重クラウンガラス「SSK」タイプを配置している点は、まさにその特許出願申請書の1924年時点らしい選択であり、おそらくこのモデルが発売された1950年時点では、全く別の新種硝子を使った内容に一新されていたのではないかと容易に妄想できます (それはむしろ他の群の光学ガラスレンズについても該当する話)・・その意味でも、あくまでも参考程度でしかありません。

・・何しろ該当する特許出願申請書が登録されていないのが大きな問題(泣)

この屈折率の単位に使う「n(d)」はナトリウム原子の発光スペクトルに視られる強い二重線を指し、その波長の短いほうを「D1線 (589.6nm)」波長の長いほうを「D2線 (589.0nm)」と呼び、共に「D線」として使います。そして屈折率は「光の進み易さを示す値」を意味し、真空中を透過する時の入射光速度 (c) を物質媒体を介在させた時の速度 (v) で除算した値 (n) を示します・・n=c/v。結果、真空中を進む光速は「1」を執り、屈折率が高い媒体中では遅くなり、屈折率が低い媒体中では速くなります。屈折率が変化する媒体を透過する際は、光は波長に従い曲がったり (屈折) 或いは反射して別れていったり (分散) というふるまいをします。

またアッベ数は、光の波長ごとに異なる屈折率の変位を示し、光学硝子材に拠る分散度合いを示す分散率の逆数でもあります。

◉ アッベ数 (単位:v)

入射光の波長に対する屈折率の変位を示し、光学硝子の色分散性を表す性質を意味します。

このことからアッベ数が高い数値の場合、色分散が低くなり色収差の発生が少なくなると言えます。また屈折率が高いほど球面収差の発生量が低減されるものの、その反面光学硝子材の内部を透過していく光の速度は低くなります (屈折率が低いほど透過速度が速い)。

このような関係性を考慮し光学系内に使う光学硝子材の種別をチョイスしいくのが、光学設計者の一つの仕事内容です。

色付の光学硝子材はクラウンガラスを意味し、 色付の光学硝子材がフリントガラスです。これら硝子材の種別をサクッと述べると「ソーダガラスの分類:クラウンガラス」であり「鉛ガラス:フリントガラス」とも言え、アッベ数50〜55 (v) 以上をクラウンガラス、以下をフリントガラスと呼びます。

ソーダガラスの一例は窓ガラスとも指摘でき、一方で鉛ガラスの例は食器のカットグラスなどが良い例でしょうか。

特にフラウンホーファーレンズとして本当は有名だったハズの、光が光学ガラスレンズを透過していく際に生ずる色ズレに対する「色消し効果」は「クラウンガラスとしての凸レンズ系 (両凸レンズ/凸平レンズ/凸メニスカスレンズ)」と「フリントガラスとしての凹レンズ系 (両凹レンズ

/凹平レンズ/凹メニスカスレンズ)」を互いに接着することで、入射光透過時の屈折率を活用し

その際の光の分散性を根拠に具体的な入射光の波長制御を行う光学技術です。

この硝子種別の説明をするなら「La:ランタン材含有光学ガラスレンズ」を意味し、且つ「Ba:バリウム材含有光学ガラスレンズ」に「S:重」になり鉛の含有率に偏向性を与えた (要は極端に多く含有したり減らしたり) 光学硝子種別を意味します。また「F:フリントガラス」或いはその対極に位置する「K:クラウンガラス」との見方になります (あくまでも一般的な捉え方)(汗)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

上の光学ガラスレンズ割り当てを調べると、確かに光学系第2群で貼り合わせレンズ化させているものの、次の第3群の両凹レンズで「さらに3つめの波長に対する色消し効果→非点収差の補正」と他の残存収差に対する補正を狙っているように考えました(汗)・・それは実は念の為に光学系各群の放射線量も調べたところ、明確な特徴が現れたからです。

❶ SK11:(重クラウンガラス)、0.07µSv/h

❷ SK7:(重クラウンガラス)、0.05≦µSv/h

❸ SF2:(重フリントガラス)、0.07µSv/h

❹ F2:(フリントガラス)、0.14µSv/h

❺ SSK2:(最重クラウンガラス)、0.06µSv/h

・・と、第4群の両凹レンズだけ極端に高い計測値だったのです(汗) 特にランタン材を含有している光学ガラスレンズではないですし、どうしてこのような違いが現れるのかは、当方の勉強がまだまだ未熟なので「???」なままです(恥)

このような考察から、上に挙げた特許出願申請書の中で❹は確かにエルノスター型光学系からの発展系なるも、単に残存収差補正を試みただけに限らず「実はゾナー型光学系への過程だった」と捉えるなら、その流れは、ストーリーはとても自然になり、むしろ当方的には「❹こそがゾナー型光学系の始祖的な立場」との思いがだいぶ強まっています (あくまでも光学知識が皆無な当方の妄想範疇を超えません)(恥)

少々こじつけすぎるかも知れませんが、冒頭のテッサー型かエルマー型かの話のように「視る角度を変えてみる」ことで、次の光学系発明案件への過渡期として「その特許出願申請書内の記述から手繰っていく」ことでより信憑性が湧くものだと、今回も学ぶことができました(恥)

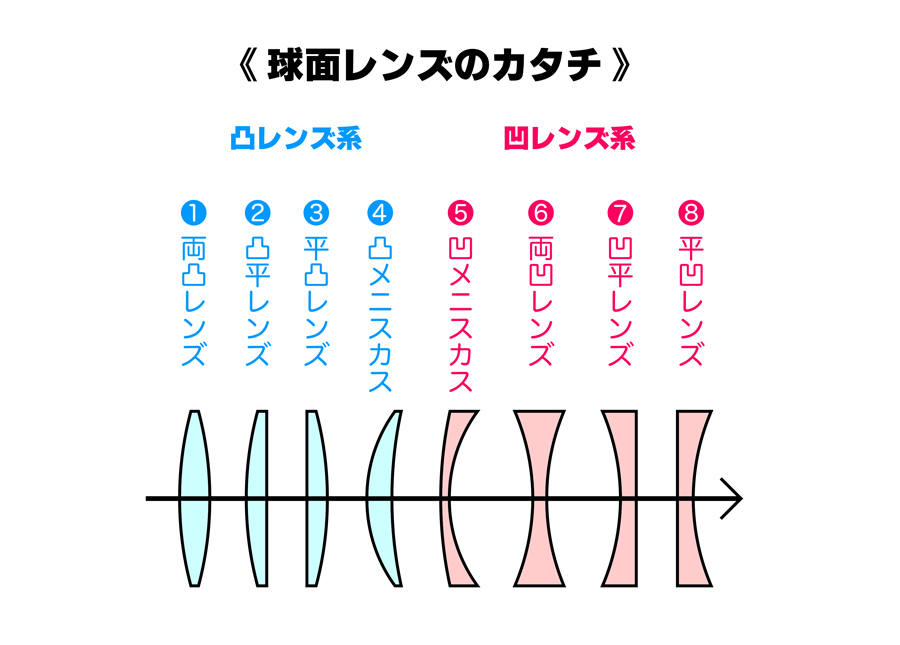

↑なお上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・

↑なお上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学ガラスレンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・

ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

なお一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学ガラスレンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

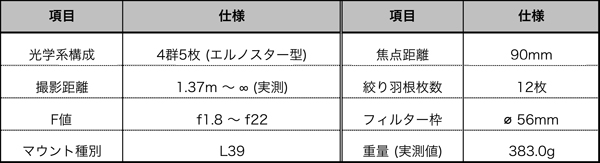

《モデルバリエーション》

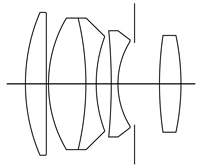

↑今回扱ったモデルのモデルバリエーションは、上に示した2つのタイプしかありません(笑)

㊧:前期型のA1タイプ

㊨:後期型のA2タイプ

今回扱ったのは㊧「A1:前期型」です。これら「前期型/後期型」の相違は、光学系含む仕様諸元に変化はなく、あくまでも(驚)ゥタイミング外装の意匠変更に留まります。いわゆる「前期型」での微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工から余計な工程を省いたと受け取れる意匠に変更したようにみえます。

またまだ扱いがないので「???」ですが、もしかしたらTYPE R11の焦点距離:35㎜のように「後期型−I/後期型−II」と2つに分かれるかも知れません。それはプリセット絞り機構を実装してきたタイプを「後期型−II」としているので、呼称するタイプ別で言うと「A3」があるのかも知れませんが、一次資料を発見できていません(汗)

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

なお今回の個体は「光学系の各群を締め付け固定しているイモネジが全滅状態」であり、一部は締め付けが最後までできておらず掴んで回すと回っている状態だったりしました(汗)

また残念ながら鏡胴「後部」のヘリコイド群が全く解体できず、諦めました(涙)・・申し訳ございません。当然ながら、その分の代金をご請求金額から減額しています。

P. ANGENIEUX PARIS製オールドレンズは、その多くが「光学ガラスレンズが軟らかい為に簡単にキズがつく」とネット上でも語られることが多いですが、当方が今までに扱ってきた個体達に関して言えば、光学ガラスレンズが軟らかいなどと言うことは、この当時に限ってはないと思います(笑)

もっと古い時代の19世紀後半〜20世紀初頭辺りに精製された光学硝子材は、確かに軟らかいかも知れませんが、それ以前に精製技術に課題が残っていた時代なので、そもそも品質に問題を抱えていと思います。

一方、今回の個体は確かに経年の中で拭きキズやヘアラインキズなどが相応に残っているものの、今回のオーバーホール/修理ご依頼内容の一つであった「中玉に残る線状の汚れ」は、明らかに過去メンテナンス時の清掃時に残されていた「薬剤を付けて拭いた痕跡」がヘアライン状に数本残っていました。

もちろんキレイに光学清掃が終わっていますが、その「ヘアライン状の直線」自体が「オールドレンズの整備を専門にしている整備者の仕業ではありえない」ので、おそらく一時期の所有者の手による自己整備ではないかとみています(汗)

・・プロの整備者は直線状に拭いたりしません!(怖)

それは当方も同じで、小さく小さく、本当に小さく渦巻き状にクルクルしながら拭いていきます。当方の光学清掃工程は『カビ菌除去 → 汚れ除去 → 清掃 → 仕上げ清掃』と4工程を経ます。

「カビ菌除去」は強力な薬剤なので、近い将来的な繁殖はほぼ排除できています。但し強力であるが故に蒸着コーティング層に侵食している菌糸部分まで除去するので、蒸着コーティング層が剥がれたりカビ除去痕が残ったりします(汗)

また「汚れ除去」工程では、内部に塗布されているグリースなどから由来の揮発油成分などの油成分や汚れ状を、結構強く拭いますから(笑)、その時点でもしも軟らかい光学ガラスレンズであれば、キズだらけになってしまいますョね???(笑)・・しかしリアルな現実はそうなりません(笑)

次の「清掃」でようやくそれら油成分や汚れがキレイに除去できます。その意味でも一つ前の工程たる「汚れ除去」で本格的に浮き上がらせておかないと「清掃」工程で除去できません。そして最後の「仕上げ清掃」により、微細な塵/埃までキッチリ除去して仕上げていますし、その際は「必ず蒸着コーティング層を光に反射させつつ、拭きムラまで完全チェック」なので、光学系内はスカッとクリアに戻るのは当たり前の話だったりします (当方の技術スキルの問題では決してありません/あくまでも当然の結果であり、誰でもできる内容です)(笑)

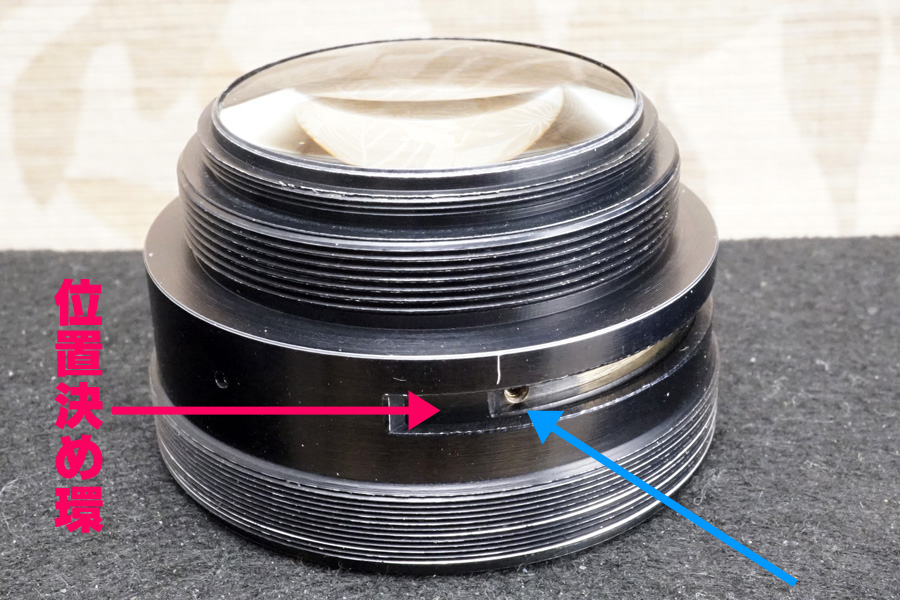

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。前玉側方向から覗き込んでいる撮影ですが、ご覧のとおり「光学系第4群が鏡筒にモールド一体成型されている」製品設計です。

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。前玉側方向から覗き込んでいる撮影ですが、ご覧のとおり「光学系第4群が鏡筒にモールド一体成型されている」製品設計です。

↑横に向けて立てかけるとこんな感じです (写真下方向が前玉側方向です)。このようにモールド一体成型なのが分かります。手前に四角く開口部があるのは、絞りユニットと絞り環との連結孔ですが、この当時のP. ANGENIEUX PARIS製オールドレンズの多くのモデルで「絞り環の駆動域よりもだいぶ広い範囲に切削されている」為、開放側で位置調整するのか最小絞り値側で合わせるのかの判定が必ず伴います(汗)

↑横に向けて立てかけるとこんな感じです (写真下方向が前玉側方向です)。このようにモールド一体成型なのが分かります。手前に四角く開口部があるのは、絞りユニットと絞り環との連結孔ですが、この当時のP. ANGENIEUX PARIS製オールドレンズの多くのモデルで「絞り環の駆動域よりもだいぶ広い範囲に切削されている」為、開放側で位置調整するのか最小絞り値側で合わせるのかの判定が必ず伴います(汗)

それを知っているのか、或いは相当数のオールドレンズを整備してきた経験値からなのか、上の写真を見ると「縦線のマーキングが刻まれている」のが分かります (当方がマーキングしたのではありません)。

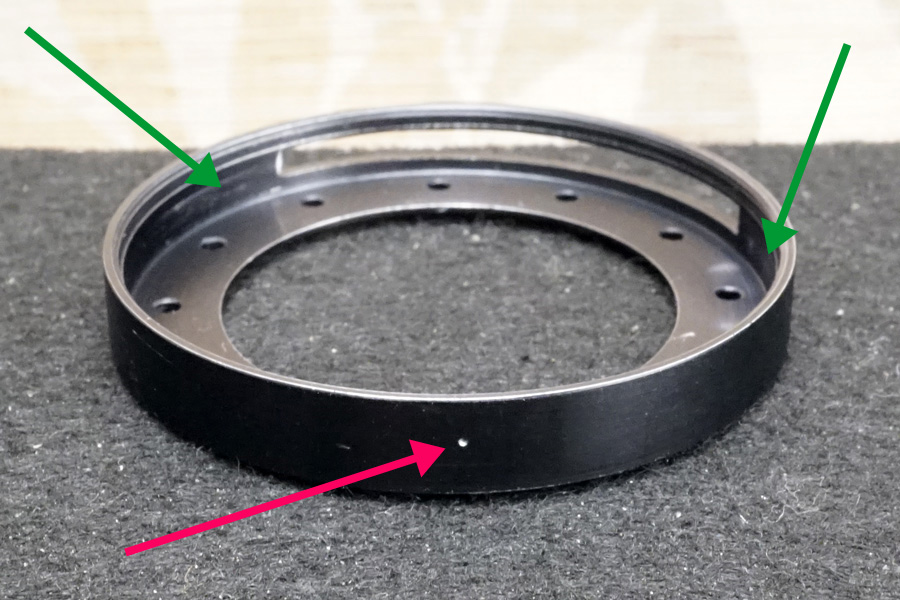

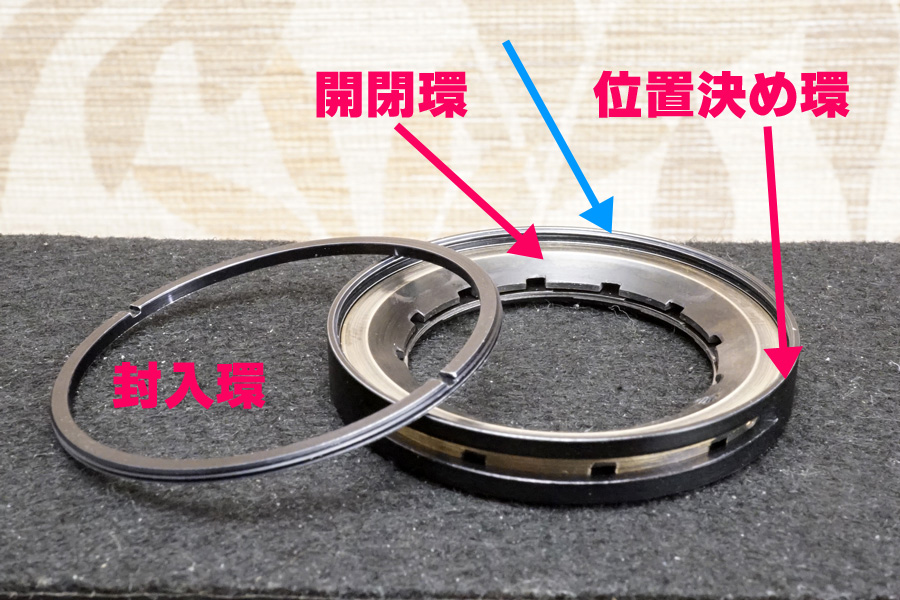

↑鏡筒最深部にセットされる絞りユニットの構成パーツで「位置決め環 (㊧)」と「開閉環 (㊨)」です。「位置決め環 (㊧)」には前述のとおり細長い四角い開口部が用意されています (グリーン色の矢印)。また「開閉環 (㊨)」には1箇所にシリンダーネジがネジ込まれる穴が用意されています (ブルー色の矢印)。

↑鏡筒最深部にセットされる絞りユニットの構成パーツで「位置決め環 (㊧)」と「開閉環 (㊨)」です。「位置決め環 (㊧)」には前述のとおり細長い四角い開口部が用意されています (グリーン色の矢印)。また「開閉環 (㊨)」には1箇所にシリンダーネジがネジ込まれる穴が用意されています (ブルー色の矢印)。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある)、その「キー」に役目が備わっており (必ず2種類の役目がある)、製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環/リング/輪っか

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

◉ シリンダーネジ

◉ シリンダーネジ

円柱の反対側にネジ部が備わり、ネジ部が締め付け固定される事で円柱部分が他のパーツと連携させる能力を持ち、互いにチカラの伝達が実現できる役目として使う特殊ネジ (単なる連結のみに限らず多くの

場合でチカラの伝達がその役目に含まれる)。

◉ イモネジ

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

↑上の写真は「位置決め環」ですが、赤色矢印で指し示している箇所に1つだけ「イモネジ用の下穴」が用意してあり、他に締め付け痕が確認できませんでした。

↑上の写真は「位置決め環」ですが、赤色矢印で指し示している箇所に1つだけ「イモネジ用の下穴」が用意してあり、他に締め付け痕が確認できませんでした。

つまりこの事実が意味することは「この位置決め環は一度も外されていない製産時点を維持していたことが明らかになった」次第です(汗)

それは「開放時の絞り羽根の収納状態」或いは「最小絞り値の時の絞り羽根の閉じ具合」などが「全て製産時点を維持していた」ことを表している『証拠』でもあるのです(汗)

従って今回のオーバーホールでは同じ位置でこの絞りユニットを組み込んであげれば「まさに製産時点のまま」をもう一度続けてくれる話になりますね(涙)

なおグリーン色の矢印で指し示している箇所の「位置決め環の内壁」にグリースが全周に渡り塗られており、一部が硬質化していました(怖)

・・どうして絞りユニットの内部にグリースを塗るのでしょうか???!!!(怒)

↑今回のオーバーホール/修理ご依頼内容の一つでもあった「最小絞り値側に絞り環を回すととても重くなる/硬くなる」瑕疵内容について、ここから解説していきます(汗)

↑今回のオーバーホール/修理ご依頼内容の一つでもあった「最小絞り値側に絞り環を回すととても重くなる/硬くなる」瑕疵内容について、ここから解説していきます(汗)

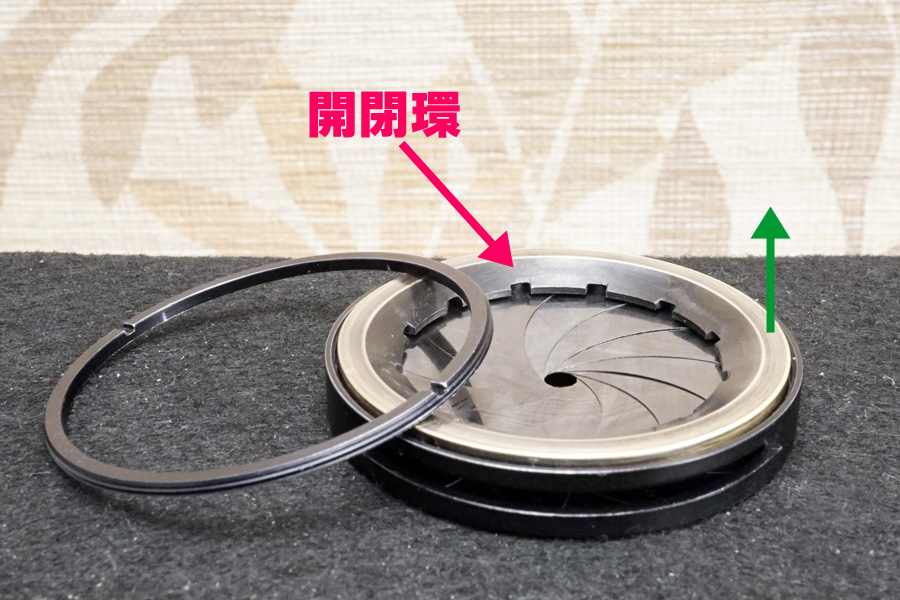

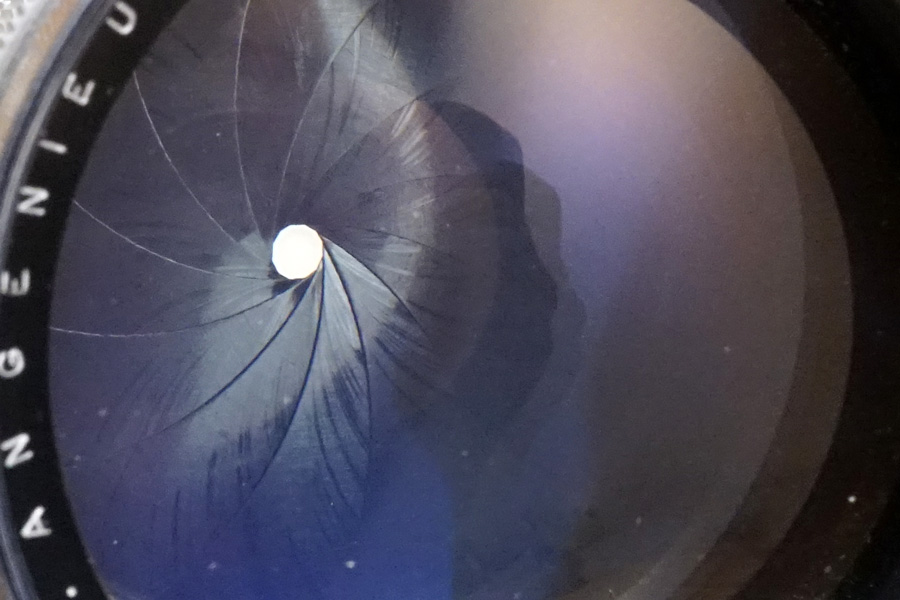

上の写真は既に「位置決め環」の中に絞り羽根12枚を組み込んで、上から「開閉環」を被せた状態で撮影しています。本来は最後に左に斜めに置いている「封入環」をネジ込んで締め付け固定する組立工程です。

さらに「封入環」が「位置決め環」にネジ込まれる時のネジ山は「ブルー色の矢印で指し示している箇所の、僅か2列半」しかありません(泣)

・・それがP. ANGENIEUX PARIS製オールドレンズの製品設計の拙い要素の一つです(汗)

↑同じ状態のまま、一つ前の写真で完全開放していた「開閉環」を最小絞り値まで回して撮影しました。12枚の絞り羽根が円形絞りとして閉じきって「開閉環がグリーン色の矢印のように浮き上がっている」のが分かるように撮った写真です(汗)

↑同じ状態のまま、一つ前の写真で完全開放していた「開閉環」を最小絞り値まで回して撮影しました。12枚の絞り羽根が円形絞りとして閉じきって「開閉環がグリーン色の矢印のように浮き上がっている」のが分かるように撮った写真です(汗)

本来備わっている「位置決め環側の封入環用のネジ山2列半」がまるで見えなくなっています(汗)・・実際は左横の「封入環」はグリーン色の矢印の根本位置 (つまり開閉環の上) にネジ込まれて締め付け固定されます。

すると最小絞り値側まで絞り環を閉じていった時「重くなる/硬くなる」原理は「界面張力の原理」が働くからであり、12枚の絞り羽根が閉じながら接触した時「接触面積の小さい方向に膨れ上がろうとするチカラが働く」ので、上の写真のような現象が起きます(汗)

(例えば下向きにして絞り羽根を閉じれば、下方向に膨れ上がると言う話)

従ってそれを防ぐ目的と役目で「封入環」をネジ込んで締め付け固定するよう製品設計してきたので「或る意味、最小絞り値側で重くなっていく/硬くなっていくのはこの場合製品設計の要素」だと明言できます(汗)

試しに「封入環」を硬締めせずにスルスル状態にすると「最小絞り値側まで絞り羽根を閉じていっても、それほど重く/硬くならない」ものの、実はそのままこの絞りユニットをヒックリ返して裏面側を上に向けて開閉動作すると「位置決めキー側のキーが外れそうになっている」のが判明した為、このモデルの製品設計では「最小絞り値側で重くなる/硬くなるのは承知で造っている」との結論に達しました・・申し訳ございません!

実はこのような話は「無段階式 (実絞り) 方式」の絞り操作の時にほぼ間違いなく発生している現象なので、その「開閉環」の浮き上がりまで勘案して「位置決めキーを長く設計してある」なら、多少緩く締め付け固定しても大丈夫だったりします(汗)

・・要は製品設計の配慮の無さが問題だと述べています。

多くの場合で、シネレンズが主体の会社では、このような使い勝手の要素はそれほど重要視されず、製品設計されることが多いように当方は捉えています(汗)

また光の「回折現象」を基に入射光の振る舞いを説明するなら、上の写真のように絞り羽根を閉じていった時「入射光は遮蔽されつつも開口部を透過していく際に、開口部の絞り羽根に干渉し反射した一部が新たな反射波動を構成するので、その影響を透過光が受けて屈折していく現象」から、絞り羽根の裏面方向に入射光の一部が曲がっていくことを指して「回折現象」と解説できます。

当然ながらその結果入射光が減じられるので、コントラストや光量の低下から描写性に大きな変化が現れますが、同時に結像に影響を来す入射光の遮蔽や回折現象からも影響を受けて「焦点移動」にも繋がっていくと指摘できますから、その大元は光学設計であるものの、これらの要素も関わっていると捉えるのが良いのかも知れません。

するとここで初めて当方が執拗にこだわる話「光学系の前後群のパワー配分の違いは、光学設計時に勘案されているハズ」との受け取りが問題になってきます(汗)

当方は光学系の構成に「絞りユニットの位置を境界に被写体側を光学系前群、撮像面側を光学系後群と捉えている」ものの、光学系全体のカタチが同じとしても、その前後群での光学ガラスレンズの配置が違った時「前後群パワー配置が違えば光学設計概念も違う=異なる光学設計」との認識です。

冒頭で述べた「3群4枚テッサー型光学系≠3群4枚エルマー型光学系」がまるで良い例であり、これら光学設計の特許出願申請書をさんざん読み漁った結果、テッサーとエルマーの発明概念がそもそも違っていた点に気づきました(汗)

つまり絞り羽根の前後で入射光に対して何をどう制御していたのかが、この2つの光学設計でまるで違うのです!(驚)

従って何でもかんでもテッサー型に括ってしまう人達の考え方には全く以て迎合できず(汗)、特にライカのエルマー発想の起点をMax Berek (マックス・べレク) 氏の発明案件を読んでいて明確にテッサーと違うと確信した為、光学系構成に於ける絞りユニットを境界にした「例え光学系全体の形が同一でも、前群と後群のパワー配置の相違は光学設計の概念の相違に等しい」との結論づけです!

それは上の写真の解説を読んでも理解できると思うのですが、逆に指摘するなら、絞り羽根で遮蔽される前の前群側での入射光制御と、絞り羽根の遮蔽を透過してきた入射光を制御している後群側との違いが「どうして存在しないとそんなに言い切れるのか説明してほしい」と問うているのです!(怒)

もっと言うなら「テッサーとエルマーが同じ上限/環境下に在る」と明確に指摘できるのは「完全開放している時だけ」といえるものの、実はその時でさえ「後群側の光学設計には、絞り羽根が閉じていった時の場合の透過してきた入射光制御をちゃんと考えていた」ことが、まるで明確に特許出願申請書内の記述に記されていたので「テッサーとエルマーは違う/別モノ」だと述べているのです。

このようにテッサーとエルマーがとても分かり易い例なので、それらを使い説明しているのにその反論/指摘に際して明確な根拠を述べないのは「とても卑怯」だと言っているのですョ(笑)

それを以てあ~だこ~だ言わずに「大人の対応しようョ!」との言い回しは、当方に対してとても失礼な表現だと、ここで敢えて申し上げておきますし、それはイコールそのまま「光学設計者に対する侮辱でもある」ことに繋がっていると認識すべきですね(笑)

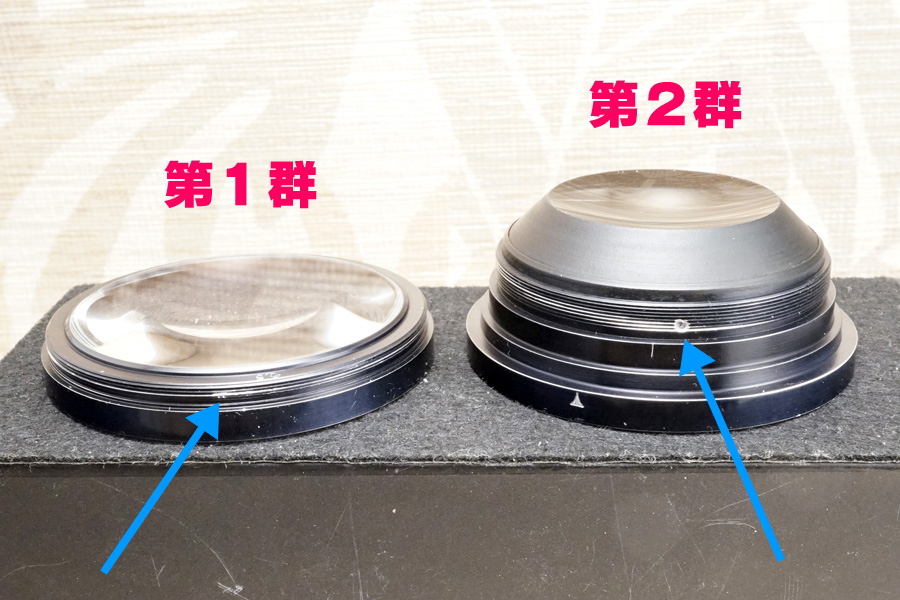

↑光学系の各群を『証拠写真』として撮影していきますが、キズが付きやすい言われることが多いので、仕方なくガラス面を下向きにしないよう撮影しました(汗)

↑光学系の各群を『証拠写真』として撮影していきますが、キズが付きやすい言われることが多いので、仕方なくガラス面を下向きにしないよう撮影しました(汗)

ブルー色の矢印で指し示している箇所にイモネジの締め付け痕、或いは下穴が用意されています・・前玉はイモネジを外さずに回そうと試みたことが一度はあるようです (ネジ山が1/6ほど削れてシルバー色になっているから)(泣)

↑第3群と第4群 (冒頭でご案内した鏡筒ですが) も同様、ブルー色の矢印で指し示している箇所にイモネジように下穴が用意されています。

↑第3群と第4群 (冒頭でご案内した鏡筒ですが) も同様、ブルー色の矢印で指し示している箇所にイモネジように下穴が用意されています。

一方赤色矢印で指し示している箇所だけが別の目的と役目の為にイモネジように下穴が備わります・・ここに「位置決め環を締め付け固定するイモネジがネジ込まれる」為、この位置で締め付けたイモネジ痕が「製産時点の証拠だった」ことを表しています。

・・なお「25」のマーキングも当方が刻んだのではありません(汗)

↑鏡筒の最深部に絞りユニットをセットしたまま、ヒックリ返して撮影しました (写真下方向が前玉側方向の向き)。「位置決め環の外壁」の一部が開口部から視えています (赤色矢印)(汗)

↑鏡筒の最深部に絞りユニットをセットしたまま、ヒックリ返して撮影しました (写真下方向が前玉側方向の向き)。「位置決め環の外壁」の一部が開口部から視えています (赤色矢印)(汗)

このことから「製産時点を示す位置決め環のイモネジ痕は、最小絞り値側で位置を決定していた」ことが確定してしまいます(汗)

これはどうにもこうにも覆せません(汗)・・何故なら「位置決め環」を締め付け固定しているイモネジ痕が1つしか残っていないからです。

従って上の写真の位置で「位置決め環」が固定されていて正しいことを示している話になるワケですね(笑)

ブルー色の矢印て指し示している箇所に見えているネジ穴は「絞り環との連結用のシリンダーネジが入る下穴」です。

なお、ここでも縦線のマーキングが刻まれていますが、その位置が「位置決め環の固定位置」を示していたことが、これで判明してしまいます(笑)

・・もしかすると一度外して同じ位置で組み立てているのかも知れません。

↑今度は反対側の最小絞り値側を撮影しました。やはり縦線マーキングが刻まれていますが、同じ位置に入っているのが分かります。

↑今度は反対側の最小絞り値側を撮影しました。やはり縦線マーキングが刻まれていますが、同じ位置に入っているのが分かります。

↑光学系を全て光学清掃してから組み込みました。残念ながら「イモネジが全て破断している状態」だった為、今回のオーバーホール工程での組み立て工程では仕方なく「固着剤」を注入して光学系各群を組み上げました・・申し訳ございません。

↑光学系を全て光学清掃してから組み込みました。残念ながら「イモネジが全て破断している状態」だった為、今回のオーバーホール工程での組み立て工程では仕方なく「固着剤」を注入して光学系各群を組み上げました・・申し訳ございません。

そもそも当初バラしている時点で、破断しているイモネジが回せなかったので難儀しましたが当方の在庫をチェックしても適合するイモネジが全くありませんでした (それで仕方なく固着剤に頼った)。嫌気性のタイプなので、使っているうちに勝手に回ることはありません。

特に問題となっていた (今回のご依頼内容の一つでもあった) 中玉の汚れ状を除去するには解体するしかなく、仕方ないのでイモネジよりも小径のドリルを使い穴開けしてからイモネジを破壊して取り去り、ようやく回してバラすことが叶いました(涙)

・・イモネジの締め付け量を知らない人の所為の為、プロの整備者でないと推測できます(汗)

本当にオールドレンズをバラしているとよ〜く分かりますが、ネジ種別の違いに拠る締め付け量の違いを全く理解していない人/整備者の多さに呆れるばかりですし、もっと言えば「そのネジ種の使い方すら知らない」ままなので、いったいどうしてそれで金属材で造られているオールドレンズを整備できるのか「???」だったりします(笑)

・・ネジは単に、ただ回して硬締めすれば良いとしか捉えていないアホなヤツ(笑)

或いはその発展系とでも言いましょうか・・ありとあらゆるネジ部や締め付け箇所に「固着剤」を、これでもかと塗りまくるヤツ!(笑)

いったいアンタが締め付けたその調整に「固着剤」を塗る何の根拠が担保できているのですか???・・と問い正したいですね(笑) 逆に言うなら、当方が締め付ける時は100%全ての部位でその根拠を伴っています (んなの、当たり前です!)。また今回のように「固着剤」に頼る根拠も、まるで明確なのです(笑)

・・本当に低脳な整備者ばかりで、これでは経年のオールドレンズも本当に可哀想です!(涙)

↑絞り環を組み込んだところです。このモデルはクリック感とかが無い無段階式 (実絞り) 方式なので、単にネジ込んでいくだけで終わりです。

↑絞り環を組み込んだところです。このモデルはクリック感とかが無い無段階式 (実絞り) 方式なので、単にネジ込んでいくだけで終わりです。

↑鏡胴「前部」は一つ前の工程で完成した為、ここからは鏡胴「後部」の工程になりますが、残念ながら今回扱った個体は上の写真赤色矢印の箇所の指標値環が外せず、バラせていません・・申し訳ございません。

↑鏡胴「前部」は一つ前の工程で完成した為、ここからは鏡胴「後部」の工程になりますが、残念ながら今回扱った個体は上の写真赤色矢印の箇所の指標値環が外せず、バラせていません・・申し訳ございません。

従って距離環を回すトルクは当初のまま変わっていません。相応に軽めの印象のトルク感ですが、すると絞り環側はもっと軽くする必要があります。しかし軽く仕上げようとするとネジ山の問題で擦れ感が強まり却って操作性は悪化します。

結果、バラせなかった距離環を回した時のトルクに見合う絞り環のトルク制御にはできていません・・申し訳ございません。

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。光学系内の数本残っていた汚れ状 (拭きムラ) はキレイに消えています。光学系内には「気泡」が相応に混入しています。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。光学系内の数本残っていた汚れ状 (拭きムラ) はキレイに消えています。光学系内には「気泡」が相応に混入しています。

◉ 気泡

光学硝子材精製時に、適正な高温度帯に一定時間到達し続け維持していたことを示す「証」と捉えていたので、当時の光学メーカーは正常品として「気泡」を含む個体を出荷していました (写真に影響なし)。

但し、中望遠レンズ以上の焦点距離などのモデルの場合、大きく出現した玉ボケの内側にそれら「気泡」の影が写り込む懸念は高くなります。

例えば石英ガラス (合成石英ガラスES) の精製時には、1,400°Cに加熱した石英ガラスを金型に流し込み「その温度帯を60秒間維持させ」そのまま任意の圧でプレッシングを行い、当初の厚みから最終的な目的とする厚みと形状にまで成形します。

このプレッシングしつつ「温度帯を維持させる」時に、当時の工業技術ではどうしても光学硝子材の内部に「気泡」が出現してしまうので、逆にその「気泡の出現を以て初めて温度帯の維持の確証」と判定を下していたようです。特に日本製オールドレンズよりも当時の旧東西ドイツ製オールドレンズの光学系に「気泡が多い印象」なのも、そういった工業技術的な発展経緯の相違があったりするのかも知れません(汗)

ちなみにこの時の石英硝子のプレッシング工程では、完成後にその検査の一環として屈折率も確認しますが、当初プレッシング前時点で1.455ndであった屈折率は、プレッシング成形後は1.458ndと僅かながらもプレッシングにより向上する事が確認されています。これはプレッシングによる配合光学硝子資料の圧による高密度化が影響しているとの研究成果に至っており、その意味でも成形金型にプレッシングして成形していく工程にはメリットもある事が確認されています・・特に最近では非球面レンズなどの技術革新にもこのような成形技術が転用/活用されているようです。

このようにネット上でちゃんとこの当時に多く見られていた「気泡」の出現根拠について述べられているサイトがありませんが、光学ガラスレンズ精製時の一例や副産物 (屈折率へのメリット性) などまで調べると、至極納得できる内容だったりしました(汗)

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。もちろん中玉辺りの汚れもキレイに消えています。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。もちろん中玉辺りの汚れもキレイに消えています。

但しご覧のように「光学ガラスレンズのコバ端浮き」は敢えてそのままにしました・・と言うのも当初バラした際に溶剤で「反射防止黒色塗料」を拭って除去しても、これら光学ガラスレンズのコバ端部分は一切溶けなかったのです。つまり製産時点にキッチリ着色されていると考えられます。そして一番の問題は「一部がモールド一体成型されている」点であり、この2つの理由から今回のオーバーホール工程では剥がすのをやめています・・申し訳ございません。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑12枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

↑12枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます。

絞り羽根は冒頭のほうで表裏面を拡大撮影しましたが「まるでメタリックなまま」であり、その金属質までシッカリ視認できるくらいです(汗)

当初バラした際は、特に絞りユニット内部にグリースが塗られていた関係から油染みが起きていましたが、相応に揮発してしまい、帯びていた粘性までほぼ消えていたくらいなので、よくサビなかったと安心しました(汗)

特に各国様々なオールドレンズを扱っていると (凡そ570銘柄) それぞれの時代、それぞれの国で執られていたメッキ加工の相違に気づきますが、ハッキリ言ってAngenieux製オールドレンズのメッキ加工はそれほど評価できません(汗)

経年劣化進行に伴う退色性も悪いですし (筐体外装の変色を見れば一目瞭然)、やはり内部構成パーツのメッキレベルはちょっと褒めることができません(涙)

その影響が経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びへとダイレクトに繋がるので、光学系の蒸着コーティング層の薄さ/厚さから来る、昨今の市場流通品のキズの多さや (光学ガラスレンズ面がダイレクトに削れてしまった物理的なキズではなく、蒸着コーティング層の剥がれが光に反射して見えてしまう) 内部構成パーツのメッキ加工の酷さから来るチカラの伝達への影響は、どうしても整備時の大きな課題になってしまっています(泣)

なお、当初バラす前よりも絞り環を回す時のトルクを軽くしましたが、それはご指示があった「最小絞り値側を軽くする」ことについては、冒頭で解説したような原理が働く結果の状況なので、残念ながら改善はできていません・・申し訳ございません。

但し「最小絞り値側:f22」の位置だけは、どうしても絞りユニット内部の「開閉環」の回転限界への到達にもなるので (写真掲載したように、開放側にスペースが空いている仕様だから)、これも影響していることを、どうか勘案下さいませ。

・・いろいろ申し訳ございません。お詫び申し上げます。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑前述のとおり鏡胴「後部」のヘリコイド群を解体できていないので、距離環を回すトルクなどは一切変化していません。

↑前述のとおり鏡胴「後部」のヘリコイド群を解体できていないので、距離環を回すトルクなどは一切変化していません。

それぞれのローレット (滑り止め) もしっかり洗浄して経年の手垢などを除去していますし、指標値刻印のシルバーも復活しています。

上の写真のように「最短撮影距離:5(feet)」との刻印なので、ネット上で案内されている「最短撮影距離:1m」にはならないハズです(汗)・・実際今回のオーバーホール完了後のミニスタジオ実写確認時に最短撮影距離を実測してみると「137cm (実測値)」だった為、上の写真のような突き当て停止位置とすれば「41/5」辺りの印象に繋がり、換算してみると確かに「4.5feet」みたいな数値に該当するので、おそらく「1m」の最短撮影距離はありえないのではないかと考えます(汗)

残念ながら、Angenieuxのカタログをチェックしても仕様一覧に最短撮影距離の項目が無いので「???」です(汗)

↑ご期待に沿う仕上がりに至らず、大変申し訳ございません。お詫び申し上げます。

↑ご期待に沿う仕上がりに至らず、大変申し訳ございません。お詫び申し上げます。

オーバーホール/修理ご依頼者様皆様に告知しているとおり、もしもお届けしたオールドレンズの仕上がり状況にご満足頂けない場合は、そのご納得頂けない要素に対して「ご納得頂ける分の金額をご請求金額より減額」下さいませ。

減額頂ける最大値/MAX額は「ご請求金額まで (つまり無償扱い)」とし、大変申し訳御座いませんが当方による弁償などは対応できません・・申し訳御座いません。

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:90㎜、開放F値:f1.8、被写体までの距離:174m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:87m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、90m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の200m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「180m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑付属して頂いたRayqual製変換リング (赤色矢印) を装着して、当方所有のRICOH製GXRにA12レンズユニット装着の上で無限遠位置を微調整しました。

↑付属して頂いたRayqual製変換リング (赤色矢印) を装着して、当方所有のRICOH製GXRにA12レンズユニット装着の上で無限遠位置を微調整しました。

現状当初位置のままピタリに合焦しています。ご依頼内容では「オーバーインフ状態」とありましたが、当方の上記装着環境ではその現象を少しも確認できなかったので (やはりバラす前時点でもピタリのままでした) その位置のまま組み上げています・・申し訳ございません。

《オーバーホール完了後に残ってしまった瑕疵内容》

❶ オーバーインフとの依頼でしたがピタリ合焦で改善できていません。

❷ 絞り環操作時のf22が非常に硬いのは仕様なのを確認した為、改善できていません。

❸ 鏡胴「後部」の解体ができず、ヘリコイドグリースなど入れ替えできていません。

❹ 従って距離環のトルクと絞り環のトルクの整合性をつけられていません。

❺ 光学系内レンズコバ端の浮きを改善できていません。

・・以上、❶〜❺という多さになってしまい、誠に申し訳ございません。

↑当レンズによる最短撮影距離1.37m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1.37m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学ガラスレンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

今回のオーバーホール/修理ご依頼、誠にありがとう御座いました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

以上、ご依頼頂きました3本についてオーバーホールを終わりましたが、結果的に「3本全てについてご期待にお応えできる仕上がりに至らず」誠に申し訳ございません。改めてお詫び申し上げます。

本日日中に3本全てを厳重梱包しクロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。