◎ EASTMAN KODAK (イーストマン・コダック) Kodak Ektar Lens 80mm/f2.8《初期型》(HBF)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、米国は

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、米国は

EASTMAN KODAK製中判向け標準レンズ・・・・、

『Kodak Ektar Lens 80mm/f2.8《初期型》(HMF)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で捉えても、まるで初めての扱いです。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

なにしろ当方は『極度のカメラ音痴』なので(恥)、中判カメラなどと一言言われただけで拒絶反応が現れます・・えッ! それ何処の世界のカメラ???・・そうなのです、まるで知らないのです!(笑)

もちろん触ったことも現物を見たこともないので、そのようなプロ向けフィルムカメラに装着されるオールドレンズの中身が、いったいどんな構造になっているのか、そもそも市場流通価格からしか捉えられない当方にとり「まさにその流通価格そのモノが拒絶の根源」みたいな話で(笑)、ライツ/ライカ製オールドレンズよりも怖い存在なのです!(怖)

今回のオーバーホール/修理ご依頼に際し (オーバーホール/修理ご依頼受付メールが着信した際に)「HASSELBLAD」の文字を目にしただけで「ダメ!ダメダメダメ!」と、端から拒絶モード入りです(笑)

当初は同じHASSELBLAD向けオールドレンズでも、レンズシャッター式のタイプの問い合わせだった為に「完璧にホワイトアウト!」してしまい、さすがにご辞退しました(汗)

それでも許してもらえず(笑)、今度は今回扱うことになったスクリューマウント規格のモデルに変わりました・・要は当方が受け付けるかどうか確認されてからご入手された・・と言う当方でのオーバーホール作業が前提との物語だったワケで、末恐ろしや、くわばらくわばら(怖)

見たくない、触りたくない・・との思いを胸に仕方なく登録順にセットするものの、オーバーホール/修理のご依頼を賜ったオールドレンズを仕上げていけば、仕上げた分だけ少しずつ近づいてくるワケで・・おぉ〜恐ろしいことをしてしまった!・・と、後悔先に立たずといったところでした。

そんなワケで今回の扱いが初めてではありますが、イザッ!事あらば死装束だ!と覚悟を決めて、臨んだ次第です(怖)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HASSELBLADの登場背景については、こちら『ハッセルブラッドの歴史』をご覧頂ければ、創設者「Fritz Victor Hasselblad (フリッツ・ヴィクトル・ハッセルブラッド)」氏が技師と立ち話をしている映像も観ることができ、こんな粋な計らいをする光学メーカーが今もあるのだと、とても新鮮な感動を覚えました!(涙)・・左に立つ方がヴィクター・ハッセルブラッド氏です。

HASSELBLADの登場背景については、こちら『ハッセルブラッドの歴史』をご覧頂ければ、創設者「Fritz Victor Hasselblad (フリッツ・ヴィクトル・ハッセルブラッド)」氏が技師と立ち話をしている映像も観ることができ、こんな粋な計らいをする光学メーカーが今もあるのだと、とても新鮮な感動を覚えました!(涙)・・左に立つ方がヴィクター・ハッセルブラッド氏です。

1948年10月に「HASSELBLAD 1600F」は発表されました。

1948年10月に「HASSELBLAD 1600F」は発表されました。

右の写真はその時に配られていたスウェーデン製カタログの表示です

・・「Den nya SVENSKA SPEGELREFLEXEN (スウェーデン製の新しいレフレックスカメラ)」・・の一文が誇らしげです(涙)

↑上の写真はその時のカタログの中からオプション交換レンズ群の全景写真を抜粋しました。このようにHASSELBLADがスウェーデンの光学製品メーカーであるにもかかわらず、発売当初の時点で既にオプション交換レンズ群の全てが米国のEASTMAN KODAK社から供給されていた背景には、実は1885年に創始者ヴィクトル・ハッセルブラッド氏のロンドンでの新婚旅行中に、米国イーストマン・コダック社の創設者でもある「George Eastman (ジョージ・イーストマン)」氏と知り合い、その時からの繋がりでKodak製品のスウェーデン総代理店契約に辿り着き、やがては自社製品の初期オプション交換レンズ群供給と言うチャンスを手に入れることへと繋がっています(涙)

↑上の写真はその時のカタログの中からオプション交換レンズ群の全景写真を抜粋しました。このようにHASSELBLADがスウェーデンの光学製品メーカーであるにもかかわらず、発売当初の時点で既にオプション交換レンズ群の全てが米国のEASTMAN KODAK社から供給されていた背景には、実は1885年に創始者ヴィクトル・ハッセルブラッド氏のロンドンでの新婚旅行中に、米国イーストマン・コダック社の創設者でもある「George Eastman (ジョージ・イーストマン)」氏と知り合い、その時からの繋がりでKodak製品のスウェーデン総代理店契約に辿り着き、やがては自社製品の初期オプション交換レンズ群供給と言うチャンスを手に入れることへと繋がっています(涙)

確かに結婚披露宴への招待が縁で後の運命が変わったにしても、そこには2人の創設者達の「中判カメラに向けた熱い情熱の思い」が垣間見られ、まさに素晴らしき結実を魅せたのだとの思い入れと共に、年齢は互いに離れていようとも2人の意識面での昂ぶりを感じます!(涙)

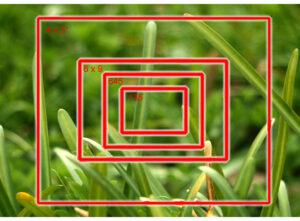

↑上の図は各フォーマットで写る画角をイメージさせる赤枠で囲った写真 (左) と、各フォーマット別のイメージサークル (直経) で捉えた時の標準レンズ域モデルの焦点距離を 色付で明示させた一覧表 (右) です。

同じシ~ンで写すにもフィルムカメラのフォーマット別で画角が違うので、左写真のように小さいフォーマットになるにつれてまるでクロップしているが如く切り取られた領域だけが記録されるのが分かります。

このことを指して「レンズの一番美味しいところで撮影している」と言われることが多いですが、それは実装光学硝子レンズの光軸に対する中心領域だけを使って、小さいフォーマットで撮影している状況を述べているのだと思いますが、一方でこれだけ広い画角の光量を捉える非常にシビアな光学設計が求められている製品である点も、合わせて認知する必要があります。

(つまり収差補正の追求もより優れ、徹底した光学設計を採っている製品との意)。

もちろん高額なプロ向けを強く意識した製品群であることからも製産量は少なく、さらにその光学設計に見合う光学硝子レンズ自体が割高で、且つその研削にも時間をかけていたことは容易に察しが付きます・・そのような光学製品の「美味しいところだけ」を使って撮影しているとの受け取りなら、それは「内部構造の問題ではなく、本質的な実装光学硝子レンズと光学設計の違い」と当方的には認識している為「あくまでも使っている金属材も構造も一般的な民生レベルのオールドレンズと何ら変わりない」との受け取りです(汗)

高額故に見てからに「高品質、且つ高精度な光学製品」と受け取りたい人情が働きがちですが(笑)、実のところ違うのは「光学硝子レンズと光学設計だけ」と言うのが、今のところの当方の結論だったりします (然しそれが総てではありますが)(汗)

・・ちなみにレンズ銘板に刻印されている「Ⓛ」マークの由来を徹底的に調べました(汗)

もともと米国イーストマン・コダック社では、フィルムの開発と製造/製品化も盛んだったワケですが、その感光材の研究も戦前から積極的に行われていたことが分かります。

←『US1939171 (1931-04-07)』米国特許庁宛て出願

←『US1939171 (1931-04-07)』米国特許庁宛て出願

EASTMAN KODAK CO.社による出願

この特許出願申請書内の記述を読んでみると「この発明は、フィルム及びフィルムの特性を改善する目的でフィルムに適用され、特にハレーションを防止するのに適したコーティングに関するものである」と記されています。

今回扱う「Kodak Ektar Lensシリーズ」のモデル銘に付随するこの「Ⓛマーク」の由来は、まさに前述特許出願申請書による発明案件がスタート地点になっているようで、フィルムに対するハレーション対策として考案されていった背景が窺えます。

この発明概念から派生した一つとして、光学硝子レンズへの反射防止追求へと結び付けられたのが「Lumenized (ルメナイズド)」の登録商標を指し、黎明期の1930年代にはフッ化

カルシウムを資料とした真空引き蒸着を施したコーティングを指し、後の戦時中に「特に米国空軍の研究施設で厳重に機密保護された内容の一つ」として発展したフッ化マグネシウムの蒸着コーティング層たる「アンバーコーティング (琥珀色のコーティング層)」を指していると指摘できます。

従って「Ⓛマーク」の由来は、まさにこの登録商標たる「Lumenized (ルメナイズド)」を表しています (頭文字を採った表記)。

やはりここに来ても光学技術発展の一助を成し得たのは「軍用技術面での強力、且つ積極的な開発」だったことが、当時の特許出願申請書を探ってみるだけでも窺えますし、もっと言えばそれほど「空軍の偵察能力確保」たる敵地の状況把握が課題だったことが明白になります(驚)

実際戦時中に、コダックは空軍向けに軍用機内で高高度から撮影できるリジットカメラを開発製産し、供給していたことが明らかになっています。

まさに今現在のウクライナ戦争の状況を鑑みても、空撮ドローンや自爆型ドローン、或いはそもそも必要とされているのは空域の「制空権確立こそが戦況を左右する」とも指摘でき、一日に数百発も飛来する巡航ミサイルや自爆型ドローンによる空爆が如何に脅威なのかが分かります(怖) はたしてそれだけの攻撃に耐えられる防御力を今の日本は保持できているのでしょうか???(涙)・・たかが数か所のPAC-3配備では、とても短日の空爆すら耐えられないようにドシロウト的には感じられます (今のウクライナでさえ半数以下しか撃墜できていない)。

果たして初戦で空自レーダーサイトを巡航ミサイルで撃破されたら (例えば現ロシア空軍が使う3tもある”FAB-3000″巡航滑空爆弾などなど)、いったいどのようにそれら空爆を撃破防御できるのか不思議でなりません。まさに軍事ブロガー指摘の通り「心理的効果は絶大」との術中にハマりきっている当方だったりします(笑)

話を戻して、蒸着コーティング層としてフッ化マグネシウムが積極活用されているのは、なにも当時のイーストマン・コダック社だけに限った話ではありませんが、非常に強く/濃く光彩を放つ「アンバーコーティング (琥珀色のコーティング層)」の由来が知れただけでも「慈しみが増す」と言うもので(笑)、またそれが「琥珀色」と言う人情に訴えるには非常に十分な色合いなのも嬉しかったりします(笑)

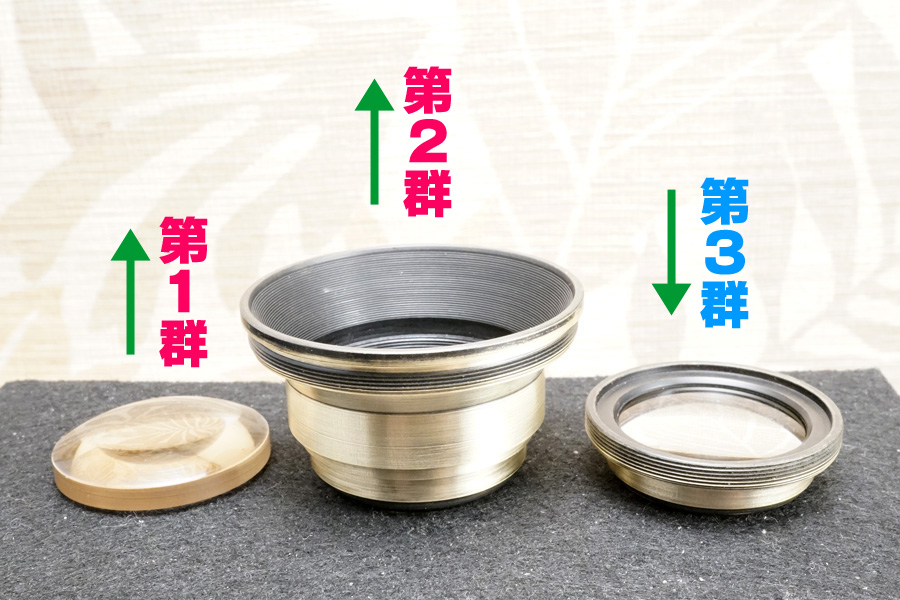

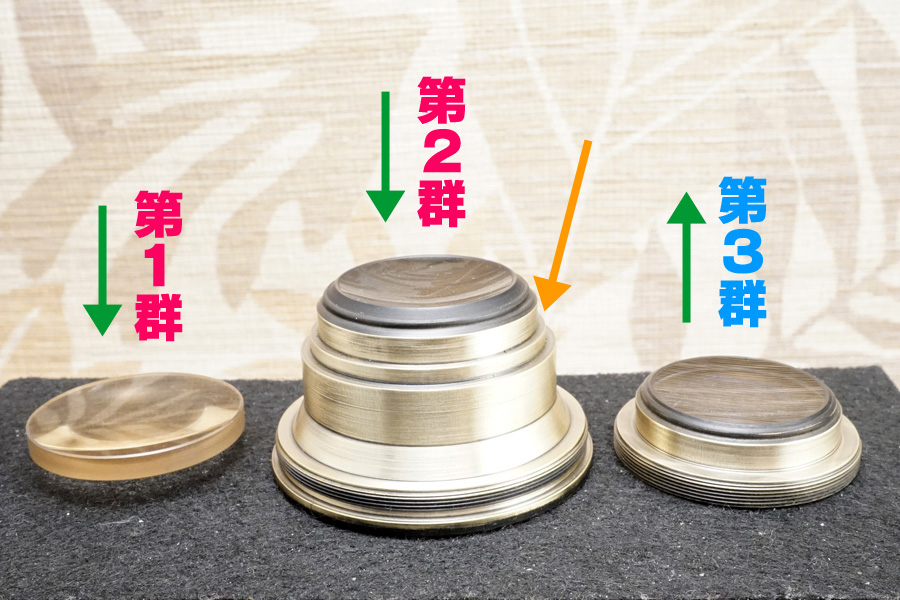

↑上の写真は完全解体して今回扱った個体から取り出した光学系前群〜後群までを順に並べた写真です。既に当方の手による『磨き研磨』が終わっているので、光学硝子レンズをモールド一体成型している黄銅材などは、当初取り出した直後はほぼ黒色に近い「焦げ茶色」だったりしました(汗)

↑上の写真は完全解体して今回扱った個体から取り出した光学系前群〜後群までを順に並べた写真です。既に当方の手による『磨き研磨』が終わっているので、光学硝子レンズをモールド一体成型している黄銅材などは、当初取り出した直後はほぼ黒色に近い「焦げ茶色」だったりしました(汗)

このように述べると、ヤフオクで今現在も分解整備済みを謳って出品している出品者に「色合いの変化」のみに着目して指摘されますが(笑)、当方が『磨き研磨』をオーバーホール工程の中で施している根拠は「経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びの除去の追求」に他ならないので、決してピッカピカに輝かせるのが目的ではありませんね(笑) 結果だけで捉えずに、ちゃんとその目的と役目を述べるべきだと思います(笑)

そして特に上の写真に写っている、光学系第2群の黄銅材で造られている格納筒自体の一部の「平滑性の確保」こそが、この製品の操作性に於いてとても重要な要素を担っている為『磨き研磨』工程の次に重要な「平滑研磨」をこの格納筒に施していきます。

上の写真で光学系前群を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字としています・・もちろんその色合いの違いは「第2群と第3群の間に絞りユニットが居るから」と指摘でき、間違いなく (どのように捉えようとしても) 明確な「3群4枚テッサー型光学系」としか言いようがありません(汗)

ちなみにグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を表しています。

(従って後群側は直前の絞りユニットの背後なので逆向きになる)

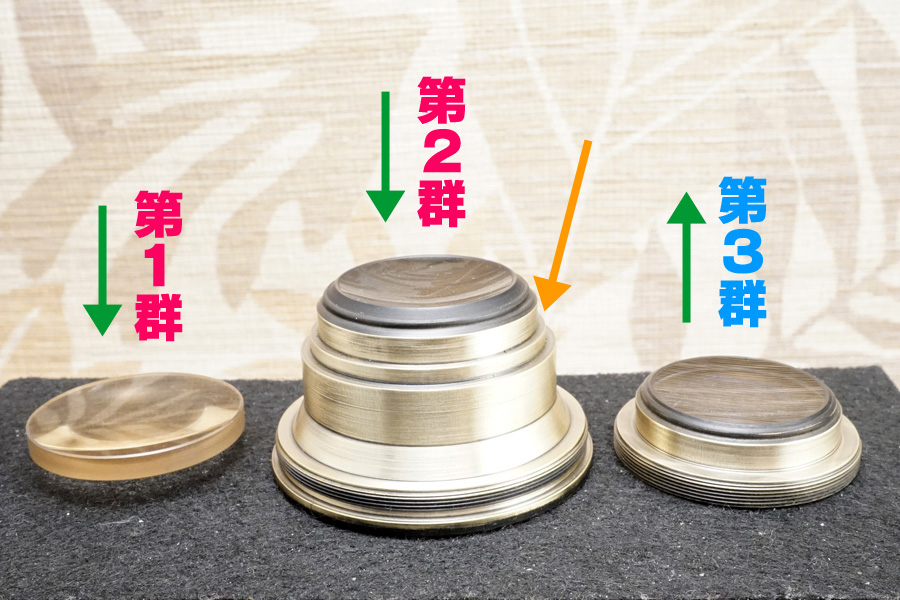

↑同様今度はヒックリ返して裏面側を撮影しました。ここでのポイントは2つあって「オレンジ色の矢印が指し示している箇所の平滑研磨が非常に重要」である点と、もちろん光学系第1群前玉が「琥珀色」だったりします (左端の光学硝子レンズ)(汗)

↑同様今度はヒックリ返して裏面側を撮影しました。ここでのポイントは2つあって「オレンジ色の矢印が指し示している箇所の平滑研磨が非常に重要」である点と、もちろん光学系第1群前玉が「琥珀色」だったりします (左端の光学硝子レンズ)(汗)

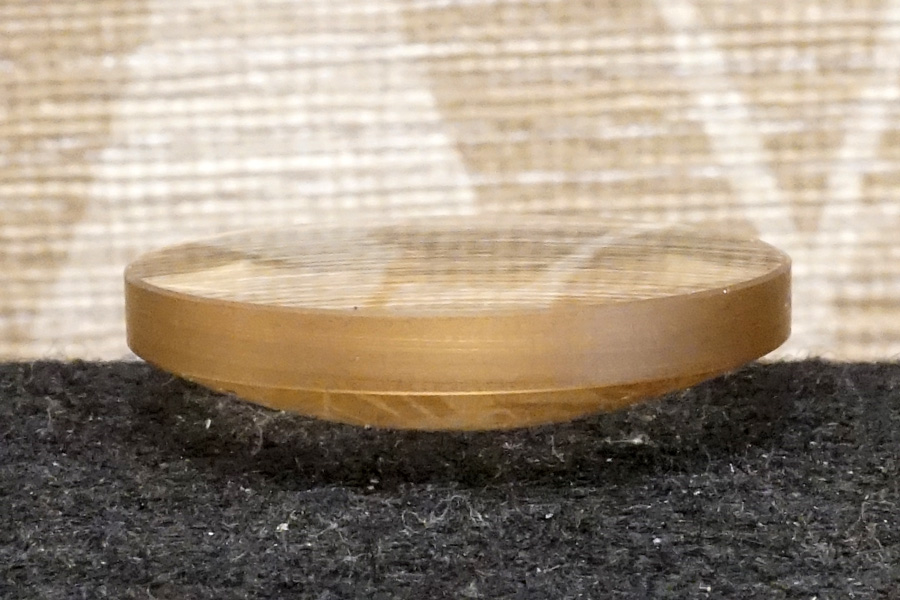

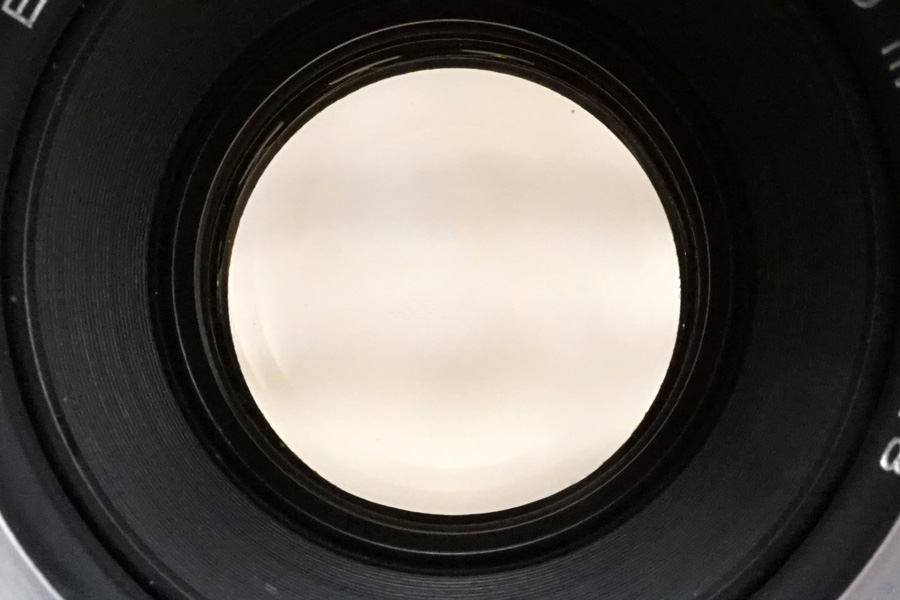

↑この前玉をさらに拡大撮影していますが、裏面側を上に向けて撮影しています。ご覧のように「反射面が写っているものの、そこに映る背景紙の柄が、僅かに凸状に歪曲している」点を説明したく、拡大撮影しました(汗)

↑この前玉をさらに拡大撮影していますが、裏面側を上に向けて撮影しています。ご覧のように「反射面が写っているものの、そこに映る背景紙の柄が、僅かに凸状に歪曲している」点を説明したく、拡大撮影しました(汗)

・・そうなのです! この光学硝子レンズは「両凸レンズ」なのです!(驚)

凸平レンズでも凸メニスカスレンズでもありません、確かに裏面側の曲率は非常に緩やかですが、決して平面ではないのです!

↑今度は同じ前玉を立てて拡大撮影しています。ここで言いたかったのは「決して2枚の貼り合わせレンズではない、単独の両凸レンズ」であることを示したかったのです (光学硝子レンズの中心に張り合わせを示す境界が縦方向に視認できない)。つまりこれこそが (単独の1枚であることが)「3群4枚テッサー型光学系」であることの『証拠』になっています(汗)

↑今度は同じ前玉を立てて拡大撮影しています。ここで言いたかったのは「決して2枚の貼り合わせレンズではない、単独の両凸レンズ」であることを示したかったのです (光学硝子レンズの中心に張り合わせを示す境界が縦方向に視認できない)。つまりこれこそが (単独の1枚であることが)「3群4枚テッサー型光学系」であることの『証拠』になっています(汗)

当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話の為(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいです(笑)

従ってこの写真を以て「決して3群5枚ヘリアー型光学系ではない」事を謳っているのです。

海外のネット上解説では「極少数の初期型のみ3群4枚テッサー型光学系の光学設計で実装していた」と述べられていますが、実は今回扱った個体の製造番号は「ETxxxx Ⓛ」です(汗)

・・そうなのです! 製造番号のシリアル値が4桁なのです!(驚)

リアルな現実に製造出荷された個体の製造番号が「EI001」からスタートしていたのか (先頭の英文字はイーとアイ+数値の001)、或いは「EI1」だったのかは知りませんが、少なくとも3桁のシリアル値が確認できている為、今回扱った個体は相応に製産出荷が進んだ時の出荷個体だったことが窺えます(汗)

いえ、確かに「製造番号事前割当制」を執っていれば (複数工場での並行製産を意味する) シリアル値が前後して出荷されていたとも指摘できますが、然し先頭2桁の英文字が全てを決定づけてしまいます・・「EとTなので1949年製」なのが間違いありません(汗)

当時のイーストマン・コダック社では「シーザー暗号方式 (換字暗号方式)」の一種とも言える「C・A・M・E・R・O・S・I・T・Y=1・2・3・4・5・6・7・8・9・0」を採用していたため「ET=49」と1949年製産の個体だったのが確定します(汗)

すると「極小数の初期型だけがテッサー型光学系」との指摘は「???」に成らざるを得ず、今後さらに後のタイミングに出荷された製造番号帯で同型モデルを扱えば、もしかしたら別の光学設計が実装されている可能性は捨てきれませんから、今回の当方ブログ掲載にあたり海外解説サイトの説明に倣い「初期型」と明示しています。

↑今度は光学系第2群の前玉側方向の面を拡大撮影しています (黄銅材モールド一体成型なので第2群の中を覗き込んで撮影)。実装時はこの上に前玉が格納されます (つまり光学系第2群は前群格納環の中にモールド一体成型されている)。写真撮影がド下手なのでちゃんと写せていませんが(汗)、実はこの面は凹面です。

↑今度は光学系第2群の前玉側方向の面を拡大撮影しています (黄銅材モールド一体成型なので第2群の中を覗き込んで撮影)。実装時はこの上に前玉が格納されます (つまり光学系第2群は前群格納環の中にモールド一体成型されている)。写真撮影がド下手なのでちゃんと写せていませんが(汗)、実はこの面は凹面です。

↑同じ光学系第2群 (光学系前群格納筒) ですが、今度は裏面側で絞りユニット側の方向を拡大撮影しています。やはり凹面なのが分かります。

↑同じ光学系第2群 (光学系前群格納筒) ですが、今度は裏面側で絞りユニット側の方向を拡大撮影しています。やはり凹面なのが分かります。

つまりこのことから光学系第2群は「両凹レンズ」の黄銅材モールド一体成型なのが確定します(汗)

↑次は最後の光学系第3群の裏面側を拡大撮影しており、絞りユニット側の方向にあたりますが「やはり背景紙の映り込みが歪曲して、僅かに窪んでいるのが分かる」と思います・・つまり「凹面」なのがやはり確実です(汗)

↑次は最後の光学系第3群の裏面側を拡大撮影しており、絞りユニット側の方向にあたりますが「やはり背景紙の映り込みが歪曲して、僅かに窪んでいるのが分かる」と思います・・つまり「凹面」なのがやはり確実です(汗)

もちろんすぐ後にデジタルノギスを使い計測した結果「▲0.64㎜」との計測値になり、凹面なのが確定しています。

↑最後の写真ですが、光学系後群側の第3群後玉露出面側方向を拡大撮影しました。

↑最後の写真ですが、光学系後群側の第3群後玉露出面側方向を拡大撮影しました。

これらの拡大撮影から見えてきたのはもちろん「3群4枚テッサー型光学系」なのが間違いありませんが、実はこのことから特許出願申請書との関係性が問われてしまいます(汗)

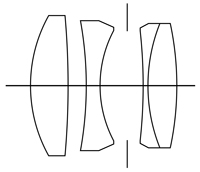

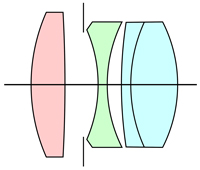

今回扱った個体の実装光学系を総括すると、右構成図になり、今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

今回扱った個体の実装光学系を総括すると、右構成図になり、今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

ここで注目すべきは「絞りユニット (絞り羽根)」の位置であり右構成図で言うなら「第2群と第3群の間に絞り羽根 (縦線) が位置する」ことを指しています。

この光学設計に携わったのはイーストマン・コダック社在籍の「Fred E. Altman (フレッド・E・アルトマン)」氏が主体的に行っていたように説明されていますが、実際に当時の特許出願申請書を探索すると「複数人の光学設計技師が互いに相互に関わっていた」ことが確認できましたが、意外にも主要な光学設計は複数存在したようです(汗)

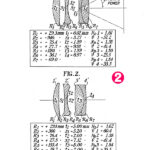

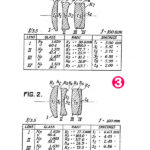

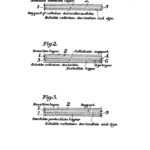

↑上に挙げた特許出願申請書からの抜粋は、イーストマン・コダック社が登録する凡そ1万件の中から「Fred E. Altman (フレッド・E・アルトマン)」氏の名前に関連付けできるヒット数2千件に絞った中から、さらに抽出した6件を並べています。

これらの中で「イーストマン・コダック社内の光学系発明案件に初めてAltman氏の名前が現れた」のは❶『US1620337A (1923-01-17)』米国特許庁宛て出願であるものの、実は氏は「4群4枚ツェロール型光学系」の設計に意欲を燃やしていたことが窺えます(汗)

そして当時のイーストマン・コダック社の中で最初に「3群4枚テッサー型光学系」が登場するのは❷『US2158178A (1937-05-22)』米国特許庁宛て出願であり、そこに記されている発明者の名前は「CHARLES W. FREDERICK」氏と「WILLY SCHADE」氏の両名であり、そこにAltman氏の名前はありません(汗)

一方Altman氏の名前が登場する「3群4枚テッサー型光学系」発明案件は❸『US2165328A (1938-04-16)』米国特許庁宛て出願を待つ必要があります。しかしその後にAltman氏の名前が記されていた発明案件には「3群4枚テッサー型光学系」は含まれず、むしろ❹の「3群5枚ヘリアー型光学系」や、最後の❻「3群3枚トリプレット型光学系」だったりしますが、

この1961年の特許出願申請書出願の❻以降、ついにAltman氏の名前を連ねた発明案件は登場しませんでした(涙)

従ってこれらの特許出願申請書の出願状況を辿ってみると、Altman氏の主体的な光学設計の取り組みは「3群3枚トリプレット型光学系」からの収差補正に係る着想に始終していたようにすら受け取れます。それはなんだかんだ言っても「3群5枚ヘリアー型光学系」もその延長線上の一つの光学設計だからです。

もちろんその「3群4枚テッサー型光学系」すら「3群3枚トリプレット型光学系」が原点になる派生型の一つでしかありませんが (さらなる収差の補正を狙って発明された光学設計)、そこにAltman氏と他の光学設計技師達とのトリプレット型に対するこだわりの違いを、その特許出願申請書内記述を読んでみても感じたりします(汗)・・いったいAltman氏は、1900年代初頭に開発されたトリプレット型光学系の何にそれほどの魅力を感じ取ったのでしょうか、また新たなロマンが湧いてしまったようにも思います(笑)

一方でむしろ他の光学設計技師が目をつけていたのが「3群4枚テッサー型光学系」だったとも妄想できそうで、特に現在のネット上解説の中で最も中心的な論説を試みているのが❺『US2308007A (1941-10-29)』米国特許庁宛て出願になり、発案者は「Maximilian J. Herzberger」氏と「Harvey O. Hoadley 」氏両名です (Altman氏の名前は無い)。

この特許出願申請書内記述を読んでみると「本発明の目的は、f/3.0以上の絞りで使用できるように、像面収差を低減した3群4枚の構成の対物レンズを提供することである」との出だしで始まり「前部は単純な正レンズ要素で、中間部は単純な両凹レンズ、後部は後面が凸面のダブレット (2枚貼り合わせレンズであることを意味するコトバ) で、負の要素がより高い屈折率の正要素に接着されている」との説明から、このダブレットが「色消し効果も狙っている」記述であるとも指摘できます。

ところがその後に続く記述で趣が変化します(汗)「本発明では幾つかの新しい構造上の特徴により像面歪曲を低減し、これまでよりも大きな絞りを使用できる。また本発明の好ましい形態で全ての特徴を組み合わせると、像面収差の大幅な低減は光軸から22°の視野角で平坦性を確保でき、f/2.5の絞りで対物レンズを使用できる」と明確に述べきっています!(驚)

ここでの最大のポイントは「光軸からの視野角22°」とのことなので、各群の光学設計が円半径との前提から捉えるなら「この光学設計の相対的な視野角は44°」と考えられ、それを中判向けフォーマットで計算すると「焦点距離:68㎜」との計算結果にしかなり得ず、それが意味するのは「68㎜/f2.5」との発明案件を促しているように、光学知識皆無な当方的には妄想できてしまうのです(汗)

或いはシネレンズのフォーマットで計算するなら「25㎜/f2.5」辺りの焦点距離が該当するような計算結果しか出てきません(汗)

そしてもっと言うなら、当方の現在の認識として指摘するなら、この光学系は「光学系全体の捉え方から見れば、確かに3群4枚テッサー型光学系」なるも、当方が問題視するのは「絞りユニットを挟んだ前衛配置は、光学系前群の第1群前玉単独のみ」との配置から、それが意味するのは、光学系全体の中で「光学系前後群のパワー配置」で捉えた時に、光学設計の性質が激変する点です(汗)

当方的にはこの特許出願申請書が明示する光学設計は「3群4枚テッサー型光学系」ではなく「3群4枚エルマー型光学系」と認識しており、それは前玉を透過してきた入射光の (絞りユニットを通過してからの) 後群側の群での入射光制御が全く違うと思うのです。

つまりテッサー型とするなら「絞りユニットの前衛配置に2枚存在する:両凸/凸平/凸メニスカス+両凹」との組み合わせであるべきで、エルマー型なら絞りユニットの前衛配置は「両凸/凸平/凸メニスカスの単独使用のみ」と言えます。

当方から捉えるなら、この差は決して蔑ろにできない要素ではないかと、未だに強く信じ込んでいるものの(恥)、光学知識皆無なドシロウトが何を言うかと指摘されれば、正直なところ返すコトバが無いのも間違いありません(汗)

従って当方的にはこの❺の特許出願申請書が今回扱うモデルの発明案件だったとは、どうしても受け取れないのです(汗)

むしろ当方的にはその前に既に出願されていた❷の特許出願申請書のほうが、より具体性が高いように見えるのです(泣)・・そこで次はその❷の特許出願申請書について、その記述を翻訳してみました。

「本発明の目的は、色収差及び球面収差が高度に補正された対物レンズの提供です」との出だしで始まり「本発明の特定の目的は、従来よりも高度に補正された、視野の狭窄及び平坦性を備え、比較的な大きなカバー力を持つレンズの提供」と続け「カバー力という用語は許容限度内で画像鮮明度が重要となる光軸からの最大角度を意味する」と用語解説まで記しています。

が然し、ここから先の記述は「ペッツバール和との関係性」の話になってしまい、とても今の当方の光学知識レベルではまるで何を語っているのか「???」でしかありません(笑)

しかし挫けずに読み進めてみると「本発明は、示された特定の構造に限定されるものではなく一定の絞りに対しより大きな角度 (つまりより広いカバー力) までより平坦な視野を持ち、非点収差が減り、球面収差が低減できたレンズを提供できる対応できることを述べており、本発明は多くの種類のレンズに有効適用できる」と締めくくっており、まさに「カバー力=視野角」のコントロールによって、広角レンズ〜標準レンズ域にも適用できることを述べているように見えてきます(汗)

このような特許出願申請書内の記述に倣うなら、今回の個体から取り出した光学系のトレース図を以て「光学系第3群の2枚貼り合わせレンズ (つまり後玉)」の絞りユニット側面が「緩やかな凹みに窪んでいる、実質的に構成3枚目は両凹レンズ」とのカタチは、そっくりそのまま❷の特許出願申請書内記述の「視野角制御の一つの結実」とも捉えられ、まさに特許出願申請書に掲載されている実施例の「Fig.1」に付随して記されている「COVERING POWER (まさにカバー力)」に他ならず、視野角制御を示しているのではないかと当方的には受け取りできているのです(汗)

このようなドシロウトにも非常に分かり易い記述に努力してくれる光学設計者の配慮に改めて感謝すると共に、合わせてこのような「2枚貼り合わせレンズによる視野角制御との捉え方」に、今回の特許出願申請書探索の旅の中で、とても新鮮なオドロキを覚えた次第です!(涙)

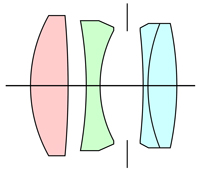

↑上の構成図は、今回扱った個体から取り出した光学系各群を当方の手でトレースした時の構成図 (㊧) に、前述❺の特許出願申請書に掲載されていた実施例からの、やはり当方の手によるトレース図 (㊥)、そして最後は❹の特許出願申請書に載せられていたヘリアー型光学系の構成図 (㊨) をトレースしています。

すると今回の個体のトレース図 (㊧) と㊨のヘリアー型を比較した時、 色付の要素と 色付の要素は互いにとても近似した光学設計なのがドシロウト的に捉えられます(笑)

特に 色付の後群側で、光学系第3群の絞りユニット側の方向を向いている面が、㊧も㊨も共に凹んでいる点 (両凹レンズ) からしても、光学設計概念がとても近似していると受け取れます(汗)

するとこの時、㊥に載せたネット上の解説サイト掲載構成図は第3群の貼り合わせレンズが表裏面の塊として捉えた時に「両凸レンズ状を成している (2枚張り合わせているから)」結果、その影響から 色付した光学系第2群の両凹レンズの曲率に注目する必要があると考えるのです(汗)・・それは㊥の光学系構成図を見れば一目瞭然ですが、光学系第2群の (絞りユニット直後の) 両凹レンズの両面の曲率の比較に注目するべきで「曲率の歪曲が強い面は、絞りユニット側方向/前玉側方向」である点です。

・・そうなのです。両凹レンズの曲率の歪曲が強い面の方向が、逆転しているのです!(汗)

色付の光学系第2群にのみ注目すると、㊧も㊨も両凹レンズの曲率が高い歪曲面は「絞りユニット側の面」なのです! ところが㊥の特許出願申請書掲載構成図に限っては「曲率の歪曲は両面とも同率」との記述だったので、明らかに入射光制御の方向性が逆転してしまっています(汗)

実はこれが当方の頭の中で非常に問題になってしまい(汗)、この第2群の両凹レンズが「同じ曲率で表裏面を設計してしまった」が故に (実際に特許出願申請書内の記述にそのように明記されている)、その次に来た光学系第3群の2枚貼り合わせレンズが、塊として捉えた時に両凸レンズ状になってしまいました(驚)

このような例は、例えば3群6枚や3群7枚ゾナー型光学系を考えた時、似たように後群側の絞りユニット側方向の面が凸状に飛び出ていたりします (もちろん凸ではなく平面の光学設計があるものの、逆に凹面の設計は見た記憶がありません)(汗)

・・この絞りユニット側方向の面が凸なのか平なのか凹なのかが、とても重要!(汗)

それ故に、特許出願申請書内の記述を基に計算した時「25㎜/f2.5」の計算値辺りが最も適している光学設計に見えてしまったのです(汗)・・それがシネレンズかも知れないとの受け取りになりました。

これは当時の光学硝子レンズ向けの光学硝子材で、その屈折率を考えた時に「屈折率:2.0nd」以上のタイプが非常に少ない点も大きく影響しています。多くの場合で光学設計時に実装する光学硝子レンズの屈折率は「1.64nd〜1.86nd」辺りが最も多いように思うのです。

もちろんその時当然ながらアッベ数も参照する必要がありますが、いずれにしても屈折率が限られている以上、光学硝子レンズの研削時の曲率にも限界が現れ、それがそのままイコール「収差の度合いに大きく影響してくる」とすれば、バックフォーカスが決まっているからと言って好きなカタチに曲率を高く採って研削できないと思うのです (当方のドシロウト的な考え方ですが)(汗)

別の捉え方をするなら、今まで数多く探索してきた光学系の発明案件に対する特許出願申請書内の記述を和訳していった時、特に多く記載されていると知ることになった要素があり「絞りを挟んで互いに相対する凹メニスカス」との記述であり、確かに多くの光学設計で絞りユニットを挟んだ両側には、貼り合わせレンズかどうかは別にして「凹メニスカスレンズ」が来ていることが多く、その結果導き出されている最終的な光学設計の補正効果が優れている (つまり解像度が向上し収差が少ない) 設計へと繋がっているようにも感じます。

もちろん様々な光学設計の中には、絞りを挟んで相対する光学硝子レンズ面に「凹メニスカスレンズ+絞り羽根+平凸レンズ/両凸レンズ」が来ている場合もあり、それらの相違は光学設計概念の根拠に左右されるものの、当然ながらバックフォーカスとの兼ね合いも強く影響して、今回のような視野角制御の要素も重要になってくることを勉強できました (例えば3群6枚や3群7枚のゾナー型光学系など)。

これは多くの場合で絞りユニットを堺に「入射光制御の性格/性質が変わっている」ことを意味しているのではないかと、当方的には捉えており、それが現すのは「光学系前群と後群との間に現れるパワー配分 (正負の違い) の相違に他ならない」との受け取り方なのです(汗)

するとその時「どうして光学系の前群と後群で同じ入射光のコントロールに際し、それら光学硝子レンズのカタチや曲率に厚みや空間などが互いに異なり、最終的に光学設計は変化していくのか」と考えると、そこには「絞りユニットを境界に入射光の何 (波長/波動) を活用し、何を捨てるのか、その選択が行われている」結果、光学系の前後群は決して対称型ありきにならず、非対称型も必然的なその発展経路に数多く登場してきた・・と受け入れられるように変わりました。

それはまさに光学史を紐解いていくと見えてくる流れでもあり、とても納得できるのです(汗)

これは特に以前「3群4枚テッサー型光学系」と「3群4枚エルマー型光学系」との違いについて、絞りユニットと言う境界を基準に捉えた時に学んだ要素でもあります。絞りユニットの前衛配置に2枚の光学硝子レンズを配置してきたテッサー型と、一方絞りユニットの前衛に前玉しか居ないエルマー型との違いには、いったいどのような光学設計上の概念の相違が顕在するのか、それはとりも直さず「光学系後群は結像に向けて、収差補正を完遂しつつ集光させていく目的と役目」と捉えるなら「するとでは、光学系前群の立場は、入射光の中から必要とする波長/波動の選別と言う目的と役目」と成らざるを得ず、その光学系前後群のそれぞれの立場/目的/役目の中で「絞りユニットで絞り羽根の開閉によって、実距離との被写界深度の選択を、撮影者に与えている」と捉えるなら、はたして光学系の前後群の性質は・・どのように見えてくるでしょうか???(汗)

これらの事柄を人情的に捉えると「距離環でピント合わせする要素が抜けているではないか」と問い正されますが(汗)、実は距離環でやっているのは「ピント面の距離を確定させているだけ (つまり実距離と被写界深度の環境変化の中で行われている操作)」であり、そこに光学系内に透過してきた入射光制御に係る要素は一つも介在していません。もろん後の時代に登場する「フローティングシステム (光学系内に昇降筒を内包するシステム)」を採用している光学設計の場合、その時初めて「実距離との関係性の中で入射光制御が逐次変化していく」ことになりますが、特に一般的なこの当時のオールドレンズの多くのモデルに於ける捉え方は「距離環の操作は入射光制御に関わっていない」と結論づけできます(汗)

逆に言うなら、様々な入射光が光学系内を透過する時、どの波長に対して何を行うのかこそが「光学設計」であって、その時に実距離との関係性 (被写体との関係性) は重要な要素になっていないと当方は考えるのです。

それが光学系前後群と絞りユニットとの関係性の中で、光学系内を透過してきた入射光をどのように料理して吐き出すのか (結像させるのか) の確定要素と指摘でき、ピント合わせは「製品諸元値の中に於いてのみ、どの実距離に対しても光学設計者が狙った結像結果を期待できる」と明言できるのだと考えるのです。

・・光学知識皆無な当方にとり、まだまだ続く、まさに「謎」は果てません!(涙)

従って㊧も㊨も、いずれもその中間の絞りユニットの前衛に位置するのは「前玉側方向の曲率が極端に緩やかな両凹レンズ」であり、㊥のエルマー型にしか見えない構成図の光学設計概念がまるで逆転していることが分かります。或いは㊨のヘリアー型の第1群前玉を2枚貼り合わせレンズにダブレット化しているのは、色収差よりもむしろ像面歪曲と平坦性を狙った現れとも受け取れるので、その基本は「やはりトリプレット型光学系」と受け取れそうなのです。

・・いずれも当方の妄想範疇を全く超えないドシロウト的な考察でしかありません(笑)

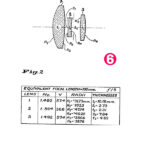

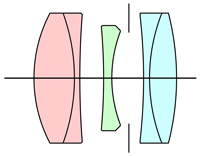

↑なお上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学硝子レンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・

↑なお上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学硝子レンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・

ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

なお一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学硝子レンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

なお、もう一つ今回の個体から取り出した前玉を見た時に明白なのは「琥珀色の光学硝子材」と言う点です。これは「蒸着コーティング層の琥珀色の光彩」ではなく、明らかに光学硝子材そのモノの色合いではないかと当方的には見えています(汗)

例えばもしも仮に酸化トリウムを含有した、いわゆるアトムレンズ (放射線レンズ) と捉えるなら、その時の光学硝子レンズのコバ端は「どちらかと言うと白っぽく見える」のを知っています。もちろん表裏面で確認すれば確かに「赤茶色の色合い」であり、それはブラウニング現象の結果と納得でき、決して「琥珀色」ではないのです(汗)

仮に特許出願申請書の記述の中で一覧表から手繰った時「前玉の屈折率とアッベ数から検索した当時のSCHOTT製光学硝子レンズ」は「LAF22」辺りしか見当たらず、それが示す配合の成分にはランタン材が多いのが分かります。

←この時、当時の他のイーストマン・コダック社出願に拠る特許出願申請書内の記述を読んでいくと、中には左に掲載した特許出願申請書のように「ランタン材を多く含む中に酸化トリウムを含有していた場合もある」ことが見えてきます。

←この時、当時の他のイーストマン・コダック社出願に拠る特許出願申請書内の記述を読んでいくと、中には左に掲載した特許出願申請書のように「ランタン材を多く含む中に酸化トリウムを含有していた場合もある」ことが見えてきます。

それはこの当時の一般的な光学硝子材の屈折率とアッベ数との関係性から求められていた精製手法の一つなのかも知れません。

◉『GB462304A (1935-09-03)』英国内務省宛て出願

実際今回の個体から取り出した光学系各群の放射線量を計測すると「第1群前玉:10.0≧

µSv/hの測定限界値」という結果になり、具体的な計測値が掴めませんでした。

他は「第2群:0.31µSv/h」に「第3群後玉:0.22µSv/h (絞りユニット側)、0.16µSv/h (露出面側)」と言う結果です(汗)

この時、第1群前玉は具体的な計測値を示してくれませんでしたが、計測中の数値の動きを観ていると「12µSv/h〜13µSv/h辺りで一瞬立ち止まる」ことからその辺りの計測値だったのかも知れません (5回計測しても同じ動き)。

いずれにしても光学硝子材にランタン材を多く含有させていた場合、光学硝子レンズのコバ端すら色合いが違う (白っぽくならない) のは明白なので、今回の個体の前玉もその傾向が強いのかも知れません。

逆に言うなら、純粋に「酸化トリウム」を光学硝子材に含有させているだけの光学硝子レンズは、そのコバ端を見た時「間違いなく白っぽい普通の光学硝子レンズのまま」であり、それが意味するのは「あくまでも放射性崩壊に拠る (科学的には安定していても、原子核の崩壊は免れない) ブラウニング現象により褐変する」原理から、コバ端は当初から琥珀色を呈していないと指摘できます(汗)

従って今回のモデルに採用する光学系第1群前玉は「おそらくは明白なランタン硝材を使っている」とも考えられ、もしかしたら「LAF35」辺りなのかも知れませんが (リアルな現実に当時のSCHOTT社で造られていた光学硝子レンズ)、具体的に一致する特許出願申請書が見つからないので、最低限屈折率とアッベ数が確保できなければ何とも言えません(汗)

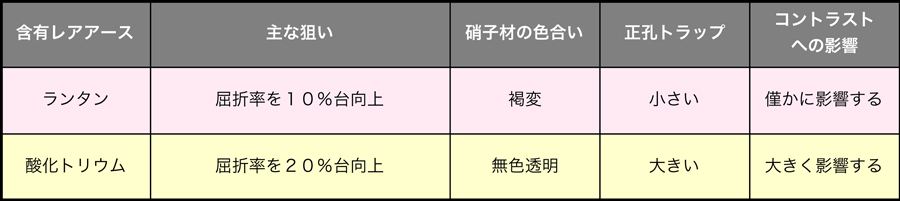

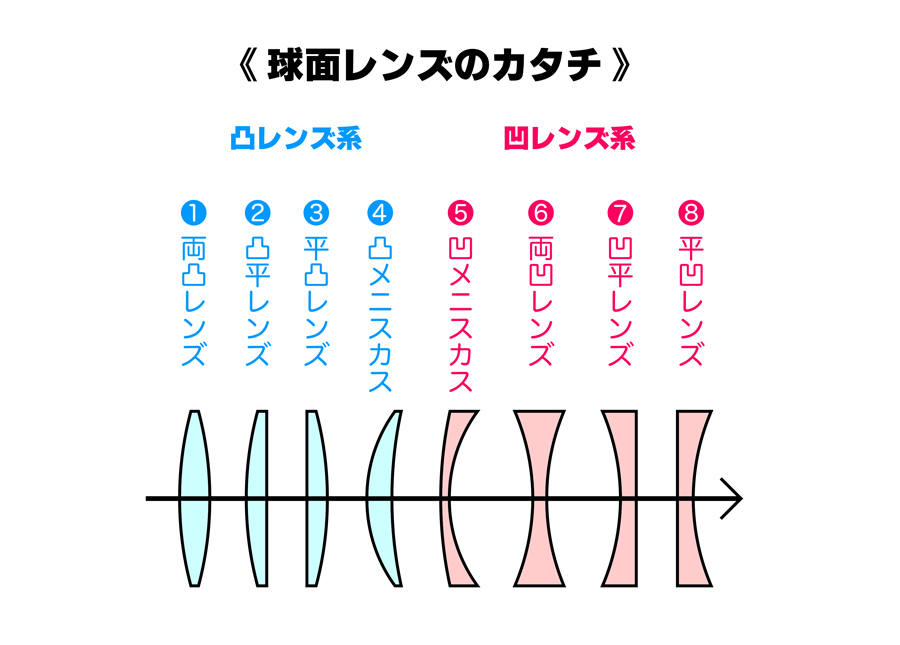

↑上の図は、当方が今までに専門研究者や機関が発表していた論文や報告書などを勉強して知り得た内容と、合わせて近年の特許出願申請書内記述から知り得た要素からまとめた現在の認識です(汗)

「ランタン材も酸化トリウムも希土類元素 (レアアース) の一種」であり、且つそれらを光学硝子材精製時に含有させて使う目的の中には、入射光の屈折率を向上させたいとの狙いが当時にあったことが窺えました。が然し、いくら屈折率の向上とは言え、その程度はご覧のように「10%台〜20%台程度」の話なので、劇的に2倍〜5倍まで上がるような話ではなかったことを認識するべきです。

さらにこれらを含有させて光学硝子材が褐変化していたのは「むしろランタン材含有光学硝子レンズのほう」であり、アトムレンズ (放射線レンズ) のほうは相変わらず無色透明なままに製産出荷していたと受け取れます。

そして経年の中で「褐変化が促されたのはアトムレンズのほう」であって、それは再びUV光照射することで無色透明に近づけることができます (一旦無色透明に戻っても、再び経年の中で褐変化が再び進んでいく=放射線の半減期の問題だから)。

これが「正孔トラップ」の問題であり、光学硝子材の正孔にトラップされることで「入射光の特に青色成分域の波長に対して影響を与える」結果、撮影される写真 (或いはデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラなどのビューファインダー上) でのコントラストが変化し「濃いめのコントラストに変わる」或いは「黄色みが強く現れた写真写り」に変わることを述べているのです。

・・この点について非常に多くの解説サイトで、間違った案内が成されていると思います。

「撮影される写真の黄色味は、確かにAWB (ホワイトバランス設定) 設定で改善が期待できる」ものの「オールドレンズの光学系を透過してくる入射光の波長成分への影響度は一切カメラ側からは制御できない」ことが、全く以て無視され続けたままに今現在も解説が放置されています(汗)

それはそうです! 今ドキのデジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラですら「装着するオールドレンズの光学系を透過してくる入射光制御は触れない」のは当たり前の話であり、物理的にも工業的にも全く以て意味をなさない話ではありませんか???(笑)

オールドレンズの光学系内を透過していく入射光に「レアアースによる正孔トラップが影響を与える」なら、その結果の「コントラストの変化」は、デジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラボディ側の「AWB設定では制御できない」のは、自明の理ではありませんか???(笑)

・・どうしてそれを放置プレイするのでしょうか???

当方は確かに『極度のカメラ音痴』ですが、少なくともカメラボディ側で、コントラストの高低差を制御する機能は「AWBでは不可能」なくらい知っているつもりです(恥)

しかしそのコントラストをイジると、そのカメラボディで撮影する全ての写真で制御が変わるのではありませんか??? 或いは、装着するオールドレンズ別にその都度制御を変更するのでしょうか??? それは相当面倒くさいような気がします(笑)

放射線の話ばかりに集中せず、もっと平たく客観的に考察したらどうなのでしょうか???

逆に言うなら、どうして今回扱うモデルの「前玉がこれほどまで褐変化している」にもかかわらず、撮影される写真の黄色味成分は少なく、コントラストへの影響度合いも、アトムレンズ (放射線レンズ) に比べて低めなのでしょうか???(汗)

それら根本的な捉え方の問題点は「光学硝子レンズの色合いだけで判定しているから」だと言っているのです。ランタン材含有と酸化トリウム含有の違いについては、もっと冷静に捉えるべきです!

◉ ブラウニング現象 (browning phenomenon):

光学硝子材に酸化トリウムを含有していた場合、光分子配列の欠陥部に放射線によって生じた電子/正孔がトラップされ、特に紫外〜青色帯域に光吸収を生じるようになる現象を指し、見た目で経年の時間経過に伴い光学硝子材が変質し赤褐色化する現象を指す (但し、石英ガラスに於いてはこの現象は生じない)。従って石英ガラスだけを使用することにより光学硝子レンズに於ける透過率の低減防御を期待できる。

(参照:次期太陽観測衛星用光学ガラスの放射線耐性試験,国立天文台報3 (1998) 145-150)

このことから「酸化トリウム含有レンズ=アトムレンズ (放射線レンズ)」なるも、そのブラウニング現象から変質している状況を指して「黄変化している」と述べるのは不適切です。何故なら「黄変化」には広義的な意味合いが強いので、例えば蒸着コーティング層の「経年劣化進行に伴う俗に言う焼け/ヤケ」も「黄変化」に含まれる一方、例えば食品などでは明確に「褐変化」の用語を使うことからも明らかに相違が見られますから、あ~だこ~だ言わずに「黄変化も同じ」と捉えて、大人の対応しようョ、などと言う言い回しはまるで通用しません!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

いつもこのブログで執拗に指摘していますが(笑)、そうやって用語をごまかして解釈し続けるから、やがてその間違った解釈だけが拡散されまくって、最後には「正義」に変質して捉えられてしまいます(泣)

例えば今ドキの海外での受け取り方がほぼ確定方向に向いてしまった「bokeh (ボケ) =玉ボケ (クリスマスなどのイルミネーションの円形ボケ)」となってしまった、その真犯人は・・何を隠そう「オールドレンズの楽しみ」の如く煽りまくってきた、そう言う偏向した印象操作をしてきた人達/勢力のせいなのだと、そろそろ自覚したらどうなんですかね!(怒)

試しに実験するなら「●● flickr.com」で「bokeh」と入力した検索結果をチェックしてみると、よ〜く分かります!(驚) どんだけ海外の人達がチョイスして登録した「bokehの実写」がどんな写真なのか、自分の目で視てご理解下さいませ(涙)

・・この責任は、いったい誰にあるのでしょうか???(泣)

この背景は、そもそもは18世紀まで遡って研究していかなければ見えてきません(泣) それは外国起源でスタートした「写真」と言う技術が、いったい何の為に、どんな必要性から発明され、発展していったのかに着目する必要があるからです・・多くの場合で、今のところ当方的にはその起源は「記録/記憶」の目的と役目しか与えられていなかったと受け取っています。

・・そうなのです! 外国人には「真のbokeh」が何なのか、分からないのですョ!

それ故、長き光学史の中で常に求められてきたのは「収差の排除と解像度の向上」だけでありそこに「収差の魅力」に着眼した民族/人種はいまだかつて存在しなかったことを、今一度ニッポン人は非常に強く自覚/再認識するべきなのです!

そして今ドキその「写真」に対する認識に、外国人とニッポン人との間に齟齬が生まれたからこそ、外国人にとって新鮮な感覚として広まっていったのが近年の背景なのではないでしょうか???

つまりニッポン人の日本文化に強く滲み込んできた「ボケ」・・それを非常に大まかに指摘するなら、遥か昔は「諸行無常」の仏教的起源から始まり、次第に庶民感覚へと浸透を繰り返し「侘び寂び」に至り、やがて人生的な希望に価値を見出すべく「庶民文化の中でのボケ」を経て、今ドキの「写真/写像に於ける収差たるbokeh」にまで昇華してきた・・との受け取りを引き入れるなら、多くのニッポン人にとり「bokeh (ボケ)」は非常に身近な感覚を指し、特に写真世界に於いて「見ているつもりで視ていない感覚 (その逆に見ているつもりで視えていない感覚もある)」たる収差にまでその影響の領域を広げていったように当方は思うのです(汗)

もちろんその時、デジタル一眼カメラ/ミラーレス一眼カメラなどの普及により拍車をかけられ「現代ニッポン人の写像世界に対する感覚」を外国人が、自分達が知る感覚との相違にピックアップするようになったのでは・・ありませんか???

それはかくいうニッポン人すら、つい近年まではフィルムカメラ業界で「収差を敵視してきた扱いだった」との反省点に立ち返った時、今でこそそのフィルムカメラに於いても「まるで収差狙いな新たなフィルムカメラ世界の登場」から再ブームになってきており、そこに目をつけた光学メーカーの製品群がリスタートを始めているのは、まるで事実であり、新たな歴史の始まりなのではありませんか???(汗)

オールドレンズを慈しまれる皆様には、是非とももっとニッポン人としての自覚・・日本文化の素晴らしさ・・を、再認識して頂きたいのです! 今、まさに日本は「世界規模でのニッポンブームの真っ只中にある」ならば、それこそまるでみっともない所為により「日本文化を貶める行為は、厳に慎むべき!」であり「bokeh=ニッポン人のボケ感覚」へと今一度回帰させるべく、玉ボケばかりを囃し立てずに「真のボケ感覚の表現たる写真撮影」を強力にネット上にアップしていって頂きたいのです!(祈)

是非とも今ドキのニッポン人が理解する感性の世界「侘び寂び」の延長線上に、それら写真に纏わる「収差の魅力」の表現性を、ネット上にアップしていって知らしめ、世界に広めて頂きたいのです!(祈)

・・彼らには、それが分からないのです。だからその感性がとても新鮮なのです!(涙)

玉ボケや円形ボケ、或いはゴーストに光輪、さらにはハイキ〜な低コントラストな写りばかりを「これこそがオールドレンズの表現性の真髄」と偏向的に印象操作して載せまくり、自分のSNSやブログの視聴数を稼ぐ「狭い了見」に固執するのは・・どうかお控え下さいませ!(涙)

・・当方が皆様に心からお願いしたいのは、そういう話です! どうかお願いします!!(祈)

ちなみにこの「bokeh (ボケ)」が世界に広まった一番最初のキッカケ造りは、写真家のMike Johnston氏による写真雑誌の記事 (1997年) にみることができます。彼が世界で初めて「bokeの語尾にhを付随させた張本人」であり、そもそも語尾に「h」を付した理由を「できるだけ日本語発音に近づけたかった」と本人が記述しており、もっと言うなら「日本と日本の文化、そして日本人に対するリスペクト」すら述べているワケで、本当にありがたいと感謝の気持でいっぱいです(涙)

なお多くの英語圏外国人が「boke」を発音すると、まるで「ボーク」のように聞こえてしまう点に於いて意識的な注意を払うべきと、Mike Johnston氏自身が述べています。

実際外国人の「bokeh」との発音を耳にするにつけ、一生懸命頑張って発音しているのでしょうが「ボク(ェ)」と完全に「ケ」の発音に至っていない微妙なニュアンスが、またそれはそれで楽しませてくれて「交流」を感じさせてくれます(笑)

・・どんどん世界中から来日され、日本文化を満喫していって頂きたいです!(祝)

ちょうど日本も今桜が満開ですが、米国ワシントンD.C.のポトマック川沿いに咲く3,800本を数える日本から100年以上前に贈呈されたソメイヨシノも満開で、やがて散る桜の花びらに昔から想いを馳せてきたニッポン人の感覚を、少しでも味わって頂きたいものですね(涙)

・・bokehとはいったい何なのか、ニッポン人の感性との繋がりを是非お示し下さいませ。

なお上のほうに掲載した前玉は、既に当方により3時間のUV光照射にて、凡そ半減程度までブラウニング現象が低減できている時の撮影写真なので、当初バラして取り出した直後の色合いは、もっと濃い色合いだったとも言えます (UV光照射の機械を新型に更新したので、より強力、且つ短時間での照射に変わっています)(汗)

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

↑ここからは完全解体した後に、当方の手により『磨き研磨』を施した各構成パーツを使い、オーバーホールの組立工程を進めていきます。

上の写真を見れば一目瞭然ですが、中判向けのプロ写真家を対象にした光学製品ながら、内部構造は全く一般的なオールドレンズと同じ基本的な製品設計概念なのが分かります。

しかしだからと言って今回扱ったこのモデルのオーバーホール工程に、何一つ難しい部位や箇所が存在しないのかと言えば、それはまるでウソになります(笑)

そもそも今回扱うイーストマン・コダック社製モデルの多くの製品に採用されている「アルミ合金材の種類」がいったい何番なのかがいくら調べても一次資料が発見できません(涙)

要は製品重量が非常に軽いのですが、それは純粋に「アルミ合金材だから当たり前」と言えば確かにそうなのだとしても、その一方で「アルミ合金材にしては非常に硬くて強度が高い」点をシッカリ認識する必要があります。

それは特に「非常に長大なヘリコイドオス側の条ネジ山とその研削の深さ、或いはピッチ幅の狭さ」などを挙げても、一般的なアルミ合金材のイメージからまるでかけ離れている強度を持つアルミ合金材です!(驚)

この点だけは今までに扱ってきた、例えば「Ektra Ektar Anastigmat 50mm/f1.9」などをバラしていても、いつも必ず抱いていた印象なので、今さら覆せません(汗)

確かに旧西ドイツ側の、例えばVOIGTLÄNDER製「QBMマウント規格品」などで、非常に細かい条ネジ山の深さを採用した製品設計のモデルがありますが、それらのモデルのヘリコイドオス側の長さはたかが知れていますし、もっと言えばネジ山の山谷を比べた時、明らかにイーストマン・コダック社製品の谷の深さは「まるで渓谷級」であり、さすが国内にグランドキャニオンをもつ国なのだと、以前相当感心したことを覚えていたりします(笑)

その意味でもこのモデルのヘリコイド駆動、特に距離環を回す時のトルク感の微調整には相当神経を遣わざるを得ず、ハッキリ言って当方の手による『磨き研磨』工程を経てもなお、そのトルク制御は相当厳しいと言わざるを得ません(涙)

逆に言うなら『磨き研磨』してからトルクを与える手法を採らない限り、このような深い谷のネジ山の場合は「グリースの性質だけに頼ると、数年で重いトルクに堕ちてしまう」のを当方は知っており、要は軽い粘性のグリースを塗ったところで、その耐用年数もたかが知れていると明言できるのです(涙)

・・それがこのように深い谷として刻み込む研削の、ヘリコイド条ネジ山の大前提なのです。

↑上の写真は、当初バラし始めた時のヘリコイド群の撮影写真であり、バラした直後を撮っている為、ヘリコイドオスメスの条ネジ山に残るヘリコイドグリースを溶剤洗浄していません。

↑上の写真は、当初バラし始めた時のヘリコイド群の撮影写真であり、バラした直後を撮っている為、ヘリコイドオスメスの条ネジ山に残るヘリコイドグリースを溶剤洗浄していません。

今回のこの個体は日本国内の某有名処の整備会社で整備された個体と推測できますが、塗布されていたヘリコイドグリースは「潤滑油」の系列であり、いわゆる粘性を持つ一般的なグリースとは違いますし、当方が敵視している「白色系グリース」とも異なります(汗)

それは既にバラす前時点のチェック段階で、距離環を回していて「潤滑油が注入されている」トルク感であるのを感じ取っていたので、バラしてみればやはりと言ったところです(笑)・・もちろん金属材たる黄銅材とアルミ合金材とでは、同じ「潤滑油」を塗布していたにしても、それらヘリコイドオスメスを回した時のトルク感は全く異なりますし、もっと言えば条ネジ山の高低差やピッチ幅からくる影響の相違さえけんざいします。

従って端的に、一概に「潤滑油を注入したらこういうトルク感になる」との言い回しで括ってしまうのは、あまりにも乱暴な表現になるとも指摘しておきます(汗)

パッと考えれば、粘性が軽いほうの「白色系グリース」を使えば良さげですが(笑)、実はこの深さの条ネジ山と共に、その接触面の多さから却ってトルクを重くする因果に変わるので、このモデルに「白色系グリース」を塗布するのは禁じ手です(笑)

「白色系グリース」が苦手とする条ネジ山の高低差の相違や、その時のネジ山数の多少、或いはピッチ幅からの影響度合いの違いが必ずあるので、何でもかんでも「白色系グリース」を塗れば対応できるとの受け取りは・・致命的だったりします!(怖)

・・さすがプロの整備会社ともなれば、よくご存知だこと(笑)

しかしだからと言って「潤滑油」を注入して済ませるところが、さすがプロの整備士は信用/信頼が厚いので、何でもアリなのでしょう・・当方がこんなことをしたら最後、一発で何処ぞのサイトに誹謗中傷コメントの嵐です!(笑)

・・特に日本人相手の場合、やはり「看板」がとても重要みたいですね(笑)

その点、日本在住歴がとても長いプロの写真家の方 (外国人) からのご依頼で昨年末もオールドレンズを整備しましたが、未だにその仕上げに対する非常に客観的な感想が頻繁にメール着信しますし、外国人のみならずニッポン人のプロ写真家ですら、その後のご感想を逐一メール送信して頂けるので、さすがプロの方々の捉え方はとてもシビアで理にかなっている内容ばかりと、頭が上げられません(笑)

・・そういうプロの写真家の皆さんからの感想は、本当に当方の気力を呼び戻してくれます!

ありがとう御座います!(涙) 何回お礼を述べても足りないくらいです・・(汗)

もちろんプロの写真家だけでなく、物理学者の方や医療関係の方、或いは研究機関の方や本当の職人の方などなど、現役のプロの方達から頂ける、とてもありがたいメールの数々に、今も日々何回も何回も読み直して「気力/活力/パワーをメールの中から頂けている」ワケで、そのような皆様のことを、当方では『神々しい方々』と特別に畏敬の念を抱いてお呼び申し上げております(祈)

・・その意味でも、今回の個体に対するオーバーホール工程は一切手を抜けません!(努)

↑今回の個体はプロの整備会社による、おそらく数年内と非常に近しい整備で仕上げられている個体と推察できますが、然しイザッバラしてみれば上の写真のとおりです(汗)

↑今回の個体はプロの整備会社による、おそらく数年内と非常に近しい整備で仕上げられている個体と推察できますが、然しイザッバラしてみれば上の写真のとおりです(汗)

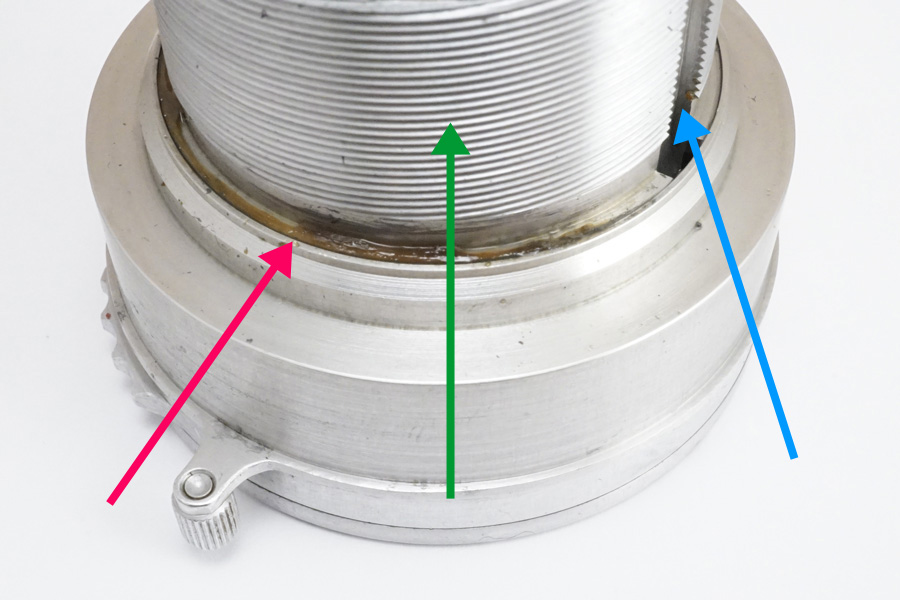

先ずグリーン色の矢印で指し示している箇所のように、上の写真は一旦溶剤を使って「古い潤滑油=濃いグレー状に変質していた」を完全除去しています。ところがその下から僅かに現れたのは「古い時代に塗布されていた黄褐色系グリースの塊」であり (赤色矢印)、今現在も (しかもチョ〜有名処の整備会社なのに) このような「グリースの補充」と呼ぶらしい「古いグリースの上から新たに塗り足す手法」を執り続けている始末で、いったいこの何処に「プロ意識」を垣間見ることができるのか、頭が悪い当方にはまるで見当がつけられません!(恥)

しかもいったいグリースの成分や配合に添加剤の相違は、どうして気にならないのか、全く以て「???」です(汗)

こういうヤリ方が「伝統的に伝授され続ける整備技術」なのだとしたら、そんな職人技などは早いところ廃れてほしいと思ってしまいます(涙)・・いったいこの何処にオールドレンズを慈しむ思いが伝わる要素が在ると言うのでしょうか???!!!(怒)

当方は高卒上がりで、しかも頭が悪いので、ひたすらに地道に真面目、且つ真正面から挑むことしかできません(恥) 難しいことも何一つできず、当然ながら今までに一度も師を仰いだことがない全くの独学たる「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話そのものです!(笑)

そんな人間だとしても、少なくともオールドレンズに対する慈しみの思いだけは、持ち続けたいと願っているところです (逆に言えば、全く以てそれしか無い!)(笑)

そんな低俗極まりない当方相手でも、面と向かってご対応頂ける本当にありがたいご依頼者様が数人規模ですが、ちゃんといらっしゃるのです!(涙)

・・本当にいつもいつも、ありがとう御座います!(涙)

それ故、それにお応えできるよう務めるのが当方の使命と今年の元旦に思い改め、今一度頑張るようにしていますが、再び負のサイクルにハマってしまい、現在は登録順にご依頼分のオールドレンズをお送り頂いているだけの状況です(汗)

最近ネット上のニュース記事を観ていて知りましたが、もしかしたら今の当方は「燃え尽き症候群」の真っ只中にあるのではないかとさえ思っています(笑) このように表現すれば格好良く聞こえはいいですが、要はちょっと昔の「鬱病」ヨロシクと言われても返すコトバが無いワケで(笑)、人格が廃れているとどうにもこうにも救われないのかも知れません(笑)

まぁ〜、それでもオールドレンズには一切罪が無いので、罪人レベルの当方が差別した対応を執る言われは一切あり得ません! 全ての個体に対して等しく、客観的に最も適切な整備を執り行い、再びの活躍の場を提供できることを偏に夢見つつ努力するしか残っていません (リアルな現実は本当に夢ばかりな仕上がりなので、皆様にはゴメンナサイ)(恥)

なお上の写真でブルー色の矢印で指し示している箇所に用意されている「切り込み/溝/スリット」が「直進キーガイド」であり、これだけの長さで「直進キー」と言う板状パーツが上下動にスライドしていくので、その時の抵抗/負荷/摩擦感がそっくりそのまま「距離環を回す時の重いトルク」へと繋がっていきます(怖)

↑ここからは完全解体の後『磨き研磨』が終わり、組立工程たるオーバーホールについて解説を進めます。

↑ここからは完全解体の後『磨き研磨』が終わり、組立工程たるオーバーホールについて解説を進めます。

絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。もちろん冒頭解説のとおりアルミ合金材ですが、内外全てに「陽極アルマイト仕上げ」が本格的に施されているのが分かります。

例えばこの「陽極アルマイト仕上げ」一つをとっても、当時のロシアンレンズはまるで比にも値しません(泣)・・それほど劣悪なアルマイト仕上げだったりしますから、自ずと似たような経年を経た個体のアルミ合金材には「白く菌糸状に侵食した酸化/腐食/サビが残っている」始末です。

近年はそれを磨いてから「光沢着色」してピッカピカのクロームメッキに「似せて」再生させた「擬物」がとても多くの流通している為、マジッで要注意です(怖)・・そのような個体の場合、使っているうちに着色した光沢塗膜が細かく剥がれていく為、数年で微細な亀裂が広がってとてもみっともない有様に変わってしまいます(泣)

当方のアルミ合金材の「磨き入れ」は、そういう化学剤や薬品、塗料の類を一切使用せずに

「純粋な磨き込み」だけなので、プラスして最後には必ず「エイジング処理」する為、すぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません (当たり前の話です)(笑)

それは実際に当方が整備した個体を長年ご使用頂いている皆様からのご報告からも明白に確認できている為(笑)、そういう外見的な見てくれの良さばかり追求した「ごまかしの整備」とはまるで違います(笑)

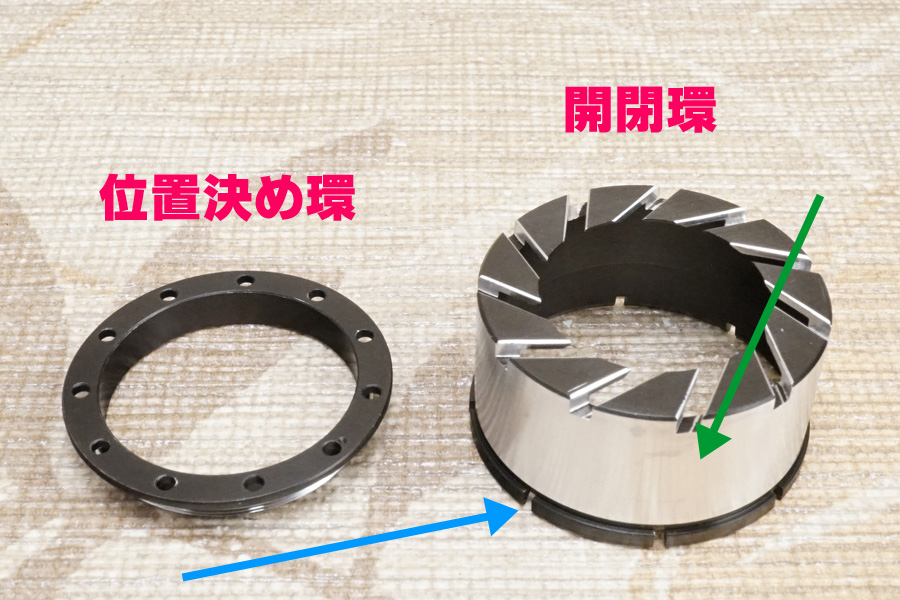

↑この1つ前の鏡筒最深部に組み込まれる「絞りユニットの構成パーツ」を並べて撮影しています。「位置決め環 (左)」に「開閉環 (右)」ですが、グリーン色の矢印で指し示している箇所の側面全域が「平滑仕上げ」必須なのに、直前にメンテナンスしたプロの整備会社では「平滑仕上げ」していません(汗)

↑この1つ前の鏡筒最深部に組み込まれる「絞りユニットの構成パーツ」を並べて撮影しています。「位置決め環 (左)」に「開閉環 (右)」ですが、グリーン色の矢印で指し示している箇所の側面全域が「平滑仕上げ」必須なのに、直前にメンテナンスしたプロの整備会社では「平滑仕上げ」していません(汗)

従って非常に細かい微細なキズが無数に残っていたので、当方にてキッチリ「平滑仕上げ+エイジング処理」まで進めて仕上げています。

またブルー色の矢印が指し示している箇所に備わる「切り込み/溝/スリット」は、絞り環との連結用にネジ部が刺さる場所ですが、このモデルの製品設計は「全周に均等配置で8箇所研削してある」のが明白です。

・・するとそれが意味するのはいったい何なのか???

この点についても、残念ながら直前のプロの整備会社では「無視」したようで、その結果「絞り羽根が極僅かに顔出ししたまま仕上げられていた」ことが判明しています(汗)

逆に言うなら、どうして8箇所も連結場所を用意したのか、そのくらいはプロの整備者が作業している会社なら「意識的に考察する」くらいしても、良いのではないかと思うのですが(汗)

まぁ〜いろいろ言った処で、どうせ当方のような低俗な人間の言い回しでしかないので、これもまた無視なのでしょう(笑)

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある) その「キー」に役目が備わっています (必ず2種類の役目がある)。製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある) その「キー」に役目が備わっています (必ず2種類の役目がある)。製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環 (リング/輪っか)

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

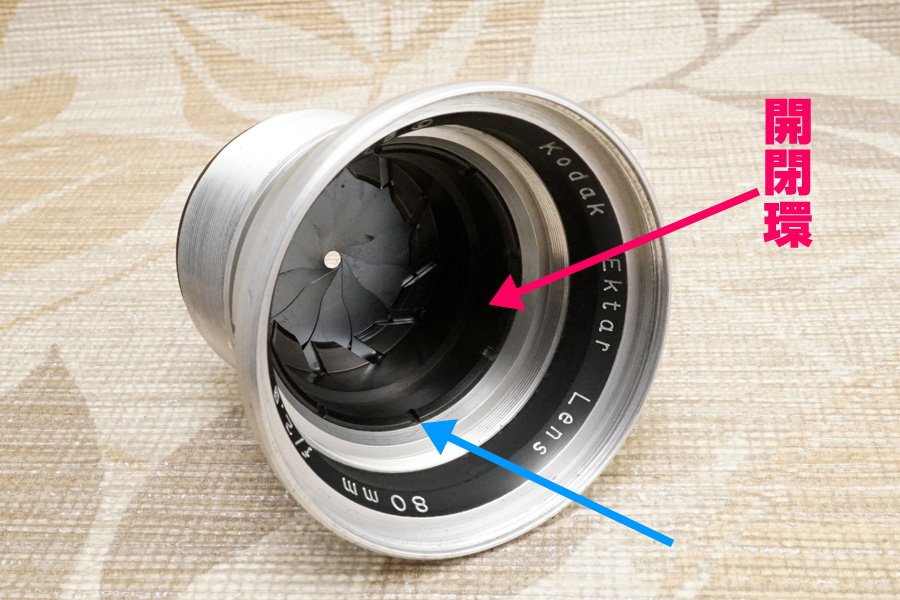

↑とても厚みのあるシッカリした造りの絞り羽根11枚を組み込んでから「開閉環」を被せたところを撮影していますが、前述のとおりブルー色の矢印で指し示している箇所の全周に渡り8箇所の「切り込み/溝/スリット」が見えていて、絞り環との連携を待っている状況です(汗)

↑とても厚みのあるシッカリした造りの絞り羽根11枚を組み込んでから「開閉環」を被せたところを撮影していますが、前述のとおりブルー色の矢印で指し示している箇所の全周に渡り8箇所の「切り込み/溝/スリット」が見えていて、絞り環との連携を待っている状況です(汗)

ちなみに上の写真の状態では、まだ「開閉環」が固定されていないので、このまま鏡筒をヒックリ返すと、せっかくセットした絞り羽根がバラけて落ちてきます(汗)・・要は「開閉環」を固定する目的と役目に別のパーツが存在する事を述べています。

↑ちょっとでも角度を傾けると絞り羽根が浮き始めるので、とにかく先に「光学系前群格納筒」をネジ込んでセットしてしまいます(汗)

↑ちょっとでも角度を傾けると絞り羽根が浮き始めるので、とにかく先に「光学系前群格納筒」をネジ込んでセットしてしまいます(汗)

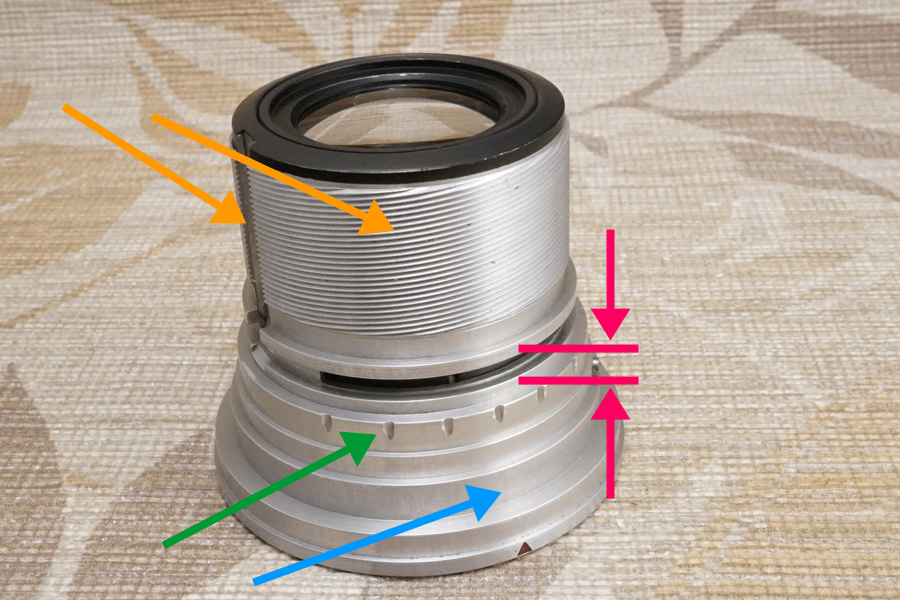

↑実はこの時に、冒頭で解説した掲載写真の上の写真に記していたオレンジ色の矢印の意味がちゃんと出てくるのです。この黄銅材モールド一体成型で造られている光学系第2群格納筒 (実際は光学系前群の格納筒を兼ねる/この内部に前玉が入るから) 側面のオレンジ色の矢印で指し示している箇所が「絞りユニット内の構成パーツ開閉環が接触しながら駆動する/回転する場所」なのです。

↑実はこの時に、冒頭で解説した掲載写真の上の写真に記していたオレンジ色の矢印の意味がちゃんと出てくるのです。この黄銅材モールド一体成型で造られている光学系第2群格納筒 (実際は光学系前群の格納筒を兼ねる/この内部に前玉が入るから) 側面のオレンジ色の矢印で指し示している箇所が「絞りユニット内の構成パーツ開閉環が接触しながら駆動する/回転する場所」なのです。

従って2つ前の写真で「開閉環」が一切固定されていなかった理由がこれになり「光学系前群格納筒で開閉環を抑え込んでいる製品設計」だったと指摘できるのです。

結果、このオレンジ色の矢印で指し示している箇所も必然的に「平滑研磨必須の箇所」なので、当方の手による「磨き研磨」でピッカピカの黄銅材に戻した後、さらに追加で「平滑研磨」を施して仕上げてあるのです(笑)

それには理由があり、今回のオーバーホール/修理ご依頼内容の一つに「絞り環がスカスカの操作性」という瑕疵が起きていましたが、確かに当初バラす前にその状況を確認しスカスカ感を感じました。

ところがこのモデルの製品設計上「操作ツマミが付随する絞り環には、一切遊び要素が存在しない」のを完全解体して掴んだので、いろいろ調べていくと最終的に、絞り環が前述鏡筒内部の絞りユニットに含まれる「開閉環に連結する」ものの「その開閉環自体の操作が既に重かった」結果、連結先の絞り環側の裏側にグリースを多量に塗っていたことが判明しました(汗)

ところがこの製品の多くの部位/構成パーツが「陽極アルマイト仕上げ」なので、グリースの性質を選びます(汗)

その一方で、今までに解説してきた「平滑仕上げが必須な部位の存在」も確認でき、それが意味することをちゃんと考察していないから「グリースに頼った整備」で終わらせようとしていた、過去メンテナンス時の整備者の不始末が白日の下に晒されました(笑)

つまり金属材の種別とそれに施されているメッキ加工の違い、合わせて構成パーツの中で互いがダイレクトに接触する製品設計を採っている箇所についてキッチリ把握し、その箇所に「グリースの類の潤滑剤が必要なのか」或いは「純粋に金属材の違いやメッキ加工の相違から潤滑剤を必要としないのか」もちん一部には「塗布する潤滑剤の性質を限定する場合」もあり、そのような事柄を逐一細かく考えていって、最終的にその箇所に対する最も適切な処置を施していくのが適切ではないかとの、当方の方針です。

結果、その箇所から伝わる抵抗/負荷/摩擦などの影響が、全く別の連携先の操作性に影響を与えるなど、オールドレンズの内部構造では至極当たり前な話なのに、それを蔑ろにして (ちゃんと調べずに/考えずに)「単にグリースや潤滑油を塗っただけで組み上げてしまう感覚」こそが問題なのだと執拗にこのブログで何回も述べています(笑)

・・要はそう言う整備者が非常に多いのがリアルな現実なのです(笑)

↑完成した鏡筒を立てて撮影していますが、写真下側方向が前玉側方向を意味します。

↑完成した鏡筒を立てて撮影していますが、写真下側方向が前玉側方向を意味します。

すると赤色矢印で囲っている場所に次の写真で、同じように赤色矢印で指し示している箇所の2つのパーツ「弧を描いた黄銅材パーツ」が入り込んで、この鏡筒外周を左右方向に/水平方向に行ったり来たりします。

つまりこの赤色矢印で囲っている溝の部分が、鏡筒の全周に渡り「レールのように用意されている」ワケで、ここに前述黄銅材パーツが入って絞り環と連結することで、絞り羽根の開閉動作が実現できます (もちろんその時に鏡筒最深部の開閉環の溝部分に締付ネジが刺さるから連結が完成する)。

またグリーン色の矢印で指し示している箇所の小さな溝が「絞り値キー」であり、ここにシリンダーネジがカチカチとハマるのでクリック感が実現できます。

オレンジ色の矢印が指し示している箇所は前述のヘリコイドオス側条ネジ山で、とても深く細かい研削なのが分かりますし、そのヘリコイドオス側のネジ山を縦方向に横断して「直進キーガイドの溝」も備わっています。

一方、基本的にこれら鏡筒内外の全てが「アルミ合金材の陽極アルマイト仕上げ」であることをブルー色の矢印で説明しています。

↑1つ前の鏡筒の解説内で述べていた赤色矢印が指し示している箇所の「弧を描いた黄銅材パーツ (2個)」であり、この2つのパーツが鏡筒の溝部分に両サイドからハマって、且つ絞り環と締付ネジで連結します。

↑1つ前の鏡筒の解説内で述べていた赤色矢印が指し示している箇所の「弧を描いた黄銅材パーツ (2個)」であり、この2つのパーツが鏡筒の溝部分に両サイドからハマって、且つ絞り環と締付ネジで連結します。

↑さらにプリセット絞り環操作時にクリック感を実現させている要素が上の写真になり、「ハガネの板バネ+シリンダーネジ (ネジ山無し)」です。要は鋼球ボール+スプリングによるクリック感ではなく、板バネ方式なのが分かりますし、しかも「ハガネ」なので、相当強力な反発力を与えるよう配慮した製品設計と指摘できます。

↑さらにプリセット絞り環操作時にクリック感を実現させている要素が上の写真になり、「ハガネの板バネ+シリンダーネジ (ネジ山無し)」です。要は鋼球ボール+スプリングによるクリック感ではなく、板バネ方式なのが分かりますし、しかも「ハガネ」なので、相当強力な反発力を与えるよう配慮した製品設計と指摘できます。

↑プリセット絞り環を組み込んでから、さらにその上に「操作用のツマミを備える絞り環」を被せたところです。被せた絞り環は一切締付環が存在しませんが、ご覧のように「上の位置に在る締付ネジで、鏡筒最深部の絞りユニット構成パーツ開閉環にダイレクトに締付ネジが到達して刺さっている」からこそ、だいぶ前のほうで説明した「開閉環の縁に8箇所に均等配置で備わる切り欠き/溝/スリットの意味が判明する」次第です。

↑プリセット絞り環を組み込んでから、さらにその上に「操作用のツマミを備える絞り環」を被せたところです。被せた絞り環は一切締付環が存在しませんが、ご覧のように「上の位置に在る締付ネジで、鏡筒最深部の絞りユニット構成パーツ開閉環にダイレクトに締付ネジが到達して刺さっている」からこそ、だいぶ前のほうで説明した「開閉環の縁に8箇所に均等配置で備わる切り欠き/溝/スリットの意味が判明する」次第です。

するとここでの最大のポイントは「どうして開閉環に8箇所も切り欠き/溝/スリットを用意したのか???」が問題になるのですが、それを蔑ろにしたから当初バラす前の確認時点で「完全開放しておらず絞り羽根が僅かに顔出ししていた」ワケで、いったいこの何処にプロの整備会社による整備済を謳えるのかと笑ってしまいます!(笑)

・・某有名処のプロの整備者の方、貴方が整備した個体ですョ〜ぉ!(恥)

もちんこのプリセット絞り感も絞り環も共に同じようにアルミ合金材の本格的な陽極アルマイト仕上げなので、当方の手による『磨き研磨』も陽極アルマイト仕上げに見合う処置を施しています (一般的な磨き研磨とは違うから)。

・・このように当方のオーバーホール作業は金属材種別に見合う『磨き研磨』を行います。

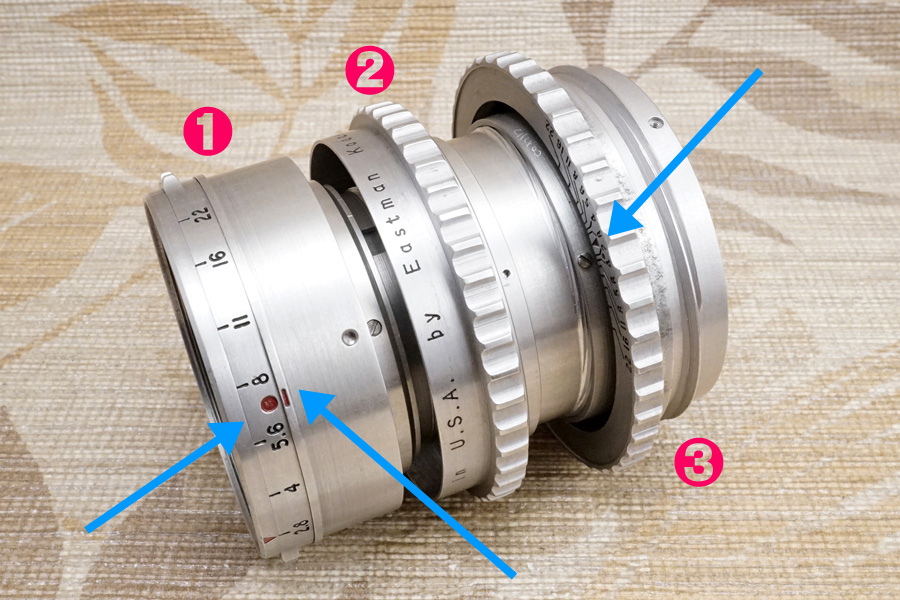

↑鏡胴「前部」が完成したので、ここからは肝心な鏡胴「後部」のヘリコイド群組立工程に移ります。

↑鏡胴「前部」が完成したので、ここからは肝心な鏡胴「後部」のヘリコイド群組立工程に移ります。

❶ 鏡筒 (ヘリコイドオス側)

❷ ヘリコイドメス側 (距離環ローレット)

❸ マウント部

❹ 距離指標値環 (制限環を兼ねる)

❺ 直進キー環

・・以上全ての金属材が同じ種別のアルミ合金材であり、マウント部すらまるで同一種別なので、いったい何番のアルミ合金材を使っているのか知りたいところです(汗)

この❺の直進キー環から垂直状に切り立つ「板状の直進キー」がオレンジ色の矢印で指し示している箇所の「直進キーガイド (溝)」に入り、上下にスライドしていくので「距離環を回した時の回転運動が直進動に変換される」原理です。

◉ 直進キー

距離環を回す「回転するチカラ」を鏡筒が前後動する「直進するチカラ」に変換する役目

◉ 直進キーガイド

直進キーが直進動でスライドして移動するガイド/溝であり鏡筒の繰り出し量をカバーする

するとここで「ヘリコイド駆動時の原理」が既に露わになっている解説を述べましたが、ご理解頂けたでしょうか???(笑)

距離環を回した時、確かに掴んでいる指から伝わるチカラで「回転運動」しているのですが、その指から伝わってきたチカラは即座に「直進キーと直進キーガイドによって直進動に変換されてしまう」からこそ、この「直進キー+直進キーガイドの部位にグリースなどを塗っても

100%意味が無い」ことを述べています。

ところが非常に多くの整備者がこの「原理原則」を全く理解しておらず、未だに執拗にこれらの部位グリースを塗ったくります。

まぁ〜どんなに塗ってもまるッきしそのままグリースが残るだけなので、特に影響もありませんが、経年の中で揮発油成分の原因には一躍担う話にはなっていきます(笑)

そして距離環を回す回転するチカラが「即座に直進動に変換される」ことも、やはり非常に多くの整備者に理解されないようで(笑)、未だにとても多くのオールドレンズが「グリースに頼った整備」で仕上げられています(笑)

逆に言うなら、もしも即剤に変換されずに「直進キー+直進キーガイド」の部位に伝わってきた指のチカラが蓄えられてしまったら「距離環を回すトルクはとても重くなる」のが道理になると、どうして気づかないのでしょうか???(笑)

・・そこにグリースを塗っているのだから潤滑性が確保できているとの信じ込みがある。

と指摘できるのです(笑)

だからこそ当方では『磨き研磨』で平滑性を担保してからグリースによって「むしろトルクを与えて仕上げている」概念であり、一般的な整備者が執る「グリースの粘性で軽く仕上げる」のとは、まるで当方のオーバーホール概念は真逆の考え方です(笑)

従って、当方にオーバーホール/修理ご依頼頂く方々は皆様、必ず当方のこのオーバーホール概念に従い、それを許容頂いてオールドレンズを送ってこられるので、そのように仕上げているだけの話です(笑)

逆に言うなら「一般的なグリースの粘性で軽く仕上げる整備手法」を期待される方は、ゼッタイに当方宛オーバーホール/修理ご依頼頂かぬのよう、くれぐれもお願い申し上げます。プロのカメラ店様や修理専門会社様宛に整備依頼されるのがベストでございます!(笑)

↑もう既にグリースを塗布していますが、イメージとしてこんな感じで各部位のパーツがネジ込まれていって、最終的に無限遠位置での合焦が叶い、且つブルー色の矢印で指し示している箇所の基準●や▲マーカー、或いは▼マーカーなどが互いに合致します。

↑もう既にグリースを塗布していますが、イメージとしてこんな感じで各部位のパーツがネジ込まれていって、最終的に無限遠位置での合焦が叶い、且つブルー色の矢印で指し示している箇所の基準●や▲マーカー、或いは▼マーカーなどが互いに合致します。

但し今回のオーバーホールでは、ご依頼者様がお使いになるマウントアダプタ群との関係性から、どうしてもその許容値に齟齬が現れ「1メモリ以上のオーバーインフに至る」ことから、敢えてワザと故意にこれらブルー色の矢印で指し示している箇所の基準マーカー「▼や◉に_そして▲と」全てが一直線上に並ばないように組み立てて仕上げています。

これはご使用になるマウントアダプタ群との相性を含めて調整した結果の仕上がりの為、その微調整に際し一部パーツにドリル穴あけ (下穴なので貫通していない) を施していますが、もしも将来的にオリジナルの状態に戻す必要が生じた場合は、その下穴も当然ながら残っているので、いつでも戻せます(笑)

とりあえず、ご依頼者様のお手元にご愛用頂ける限りは、付属のマウントアダプタ群にてほぼピタリの位置で無限遠合焦させています(笑)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

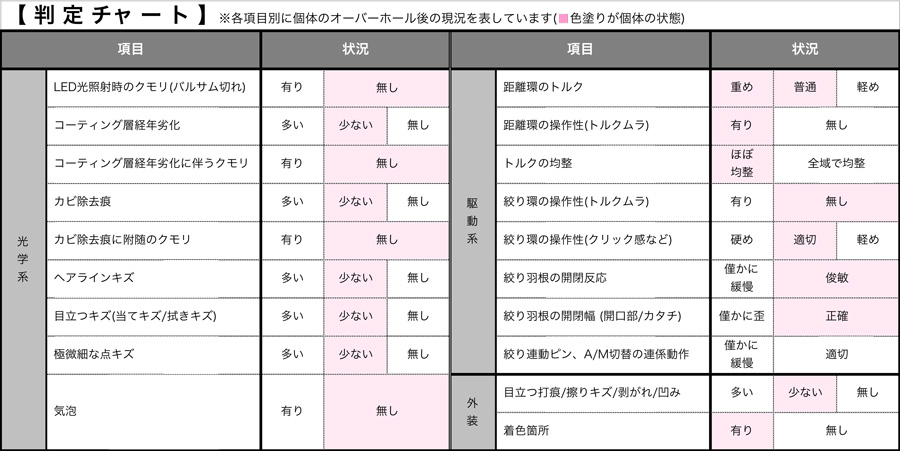

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。ご報告すべき瑕疵内容は次のとおりです。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。ご報告すべき瑕疵内容は次のとおりです。

《ご報告すべき、残ってしまった瑕疵内容》

❶ 距離環を回すトルクが普通、人により重め。

❷ 極僅かに最短撮影距離方向にトルクムラが現れる。

❸ 付属のマウントアダプタセット装着時に、ほぼピタリの位置で無限遠合焦。

・・とこんな感じです。順に説明していきます。

❶ オーバーホール/修理ご依頼内容の一つ「距離環を回すトルクが重すぎる」については、確かに直前にプロの整備会社での整備済品を購入しているにもかかわらず、ピント合わせし辛いのを、当初バラす前時点に確認しています。

但し、このトルク感は前述のとおり「潤滑油を注入した整備だったから」とも指摘でき、合わせてリアルな現実の「濃いグレー状に変質している様子」まで撮影してお示ししました。

今回のオーバーホール/修理では「黄褐色系グリースの中の潤滑油系列のモノ (要は潤滑油系列の成分ながら粘性を持つ)」を塗布したので、当初バラす前時点のトルク感よりは軽め方向に仕上がっていますが、それでも決して「軽い」とは明言できないのは「長大なヘリコイドの条ネジ山数」とも指摘できます。

従って当方的には「当初よりは軽い方向に仕上がりつつも、普通程度」との印象ですが、人によっては「まだ重すぎる」との受け取り方がある印象のレベルです(汗)・・申し訳ございません。

❷は「板状の直進キー」の先端部分が「Yの字型に二股に分かれている」カタチをしていますが、その二股に分かれている要素によって「抵抗/負荷/摩擦を相殺させている概念」の製品設計であるものの、一方の「直進キーガイド側に経年の擦れや摩耗が残る」ことから、その「Yの字から開放された瞬間に (つまり板状の部分に戻った瞬間に) 抵抗/負荷/摩擦が再び増えるのが指に伝わってくる」結果、トルクムラに陥っているように感じられますが、ハッキリ言ってこの原因箇所を探すのは「人の目では分からない」レベルの為、当方にはどうにも処置できません(汗)・・申し訳ございません。

その意味で言うなら、本当に微かな感触しか伝わらないので、もしも言われなければ気づかなかったかも知れません(汗)・・余計なことをスミマセン!

❸は付属頂いたマウントアダプタ群 (3種類) に装着してRICOH製GXRにA12レンズユニットを装着し、LMマウントにて無限遠位置を確認しましたが、ほぼピタリの位置でセットしています。

距離環の突き当て停止位置 (つまり∞刻印位置) で無限遠合焦するよう固定しましたが、その際「3箇所の均等配置でイモネジによる締め付け固定」の為、その締め付けていく作業の時に「極僅かにアルミ合金材が撓っていく」結果のズレとして「ほぼピタリ」との言い回しになっています(汗)

逆に言うなら、イモネジを締め付け固定する前時点ではピタリの位置だったのが、3本全てを締め付け固定すると僅かにズレている状況なので、リアルな現実的には「∞刻印のラインの極々僅かに手前位置」レベルの話です。

これは「無限遠位置の精度を最優先」とのご指示だった為、結果的にイモネジ用の下穴をドレル穴開けして用意しています。その関係から後からの微調整は物理的にできなくなっています

・・申し訳ございません。

但し、当初バラす前時点の確認時に無限遠合焦していた「15mの僅か手前位置」に比べれば、大幅に改善できている方向性のお話です(汗)

オーバーホール/修理ご依頼者様皆様に告知しているとおり、もしもお届けしたオールドレンズの仕上がり状況にご満足頂けない場合は、そのご納得頂けない要素に対して「ご納得頂ける分の金額をご請求金額より減額」下さいませ。

減額頂ける最大値/MAX額は「ご請求金額まで (つまり無償扱い)」とし、大変申し訳御座いませんが当方による弁償などは対応できません・・申し訳御座いません。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

もちろん当初バラす前時点で、既に某有名処で整備済みですから、必然的に光学系内はスカッとクリアです(笑)

但し、その整備の際に「反射防止黒色塗料」を再び塗っていたのが確認できた為、当方にて

一旦「反射防止黒色塗料」を完全除去し、最低限必要な箇所のみ再着色しています。

それはそもそも「光学硝子レンズ面の内側方向、凡そ1㎜弱くらいに内側まで着色している」のを、コバ端ギリギリまでに改めています。いくらイメージサークルに余裕があるから気にする必要がないと言われても「せっかく入射光が透過できる領域なのに、反射防止黒色塗料で遮られるのは本望ではない!」との一途な想いだけからそのように処置しているだけの話です。

もしかしたら、それが分からないように「完全開放させずに、極僅かに絞り羽根を顔出しさせていた」のかも知れませんが、それは「整備する」こととは全く別次元の話ではないかと、当方的には強く感じている処で御座います(汗)

例えば冒頭の解説で明示した特許出願申請書で、❺『US2308007A (1941-10-29)』米国特許庁宛て出願について「実施例の中で想定開放f値をf2.5」としていながら、その解説サイトでは「T値ではt2.8」と記されていましたが、まさにそれに似た話で「ワザと故意に入射光の光量を減じている」行為に対する、整備者がそのように行うべき根拠が納得できないと当方は述べているのです!

※一般的にほとんどのオールドレンズは理論値たる「f値」を基に設計されている為「位置決め環」側は固定であることが多いですが、中には「t値」の場合もあり「位置決め環/開閉環」の両方が移動してしまう設計もあります (特殊用途向けとしてh値もある)。

◉f値

「焦点距離÷有効口径」式で表される光学硝子レンズの明るさを示す理論上の指標数値。

◉ t値

光学硝子レンズの透過率を基に現実的な明るさを示した理論上の指標数値。

◉ h値

レンコン状にフィルター (グリッド環) を透過させることで具体的な明るさを制御するf値。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑11枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

↑11枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

前述のとおり完全開放するよう微調整したので、結果的に最小絞り値側の「f22」の閉じ具合は極僅かに広めに変わっています。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

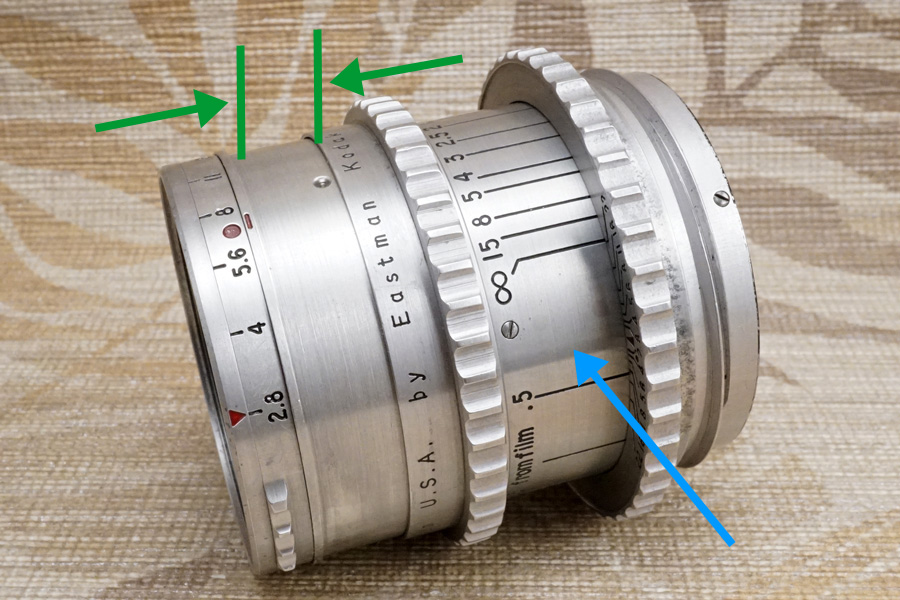

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリースの潤滑油系列のモノ」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリースの潤滑油系列のモノ」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

距離環を回す印象は当初バラす前時点よりも軽く変わったものの、相変わらず普通程度、或いは人により「重め」の印象ではあります。またトルクムラも極僅かに最短撮影距離方向で現れますが、言われなければ気づかない程度のレベルです。

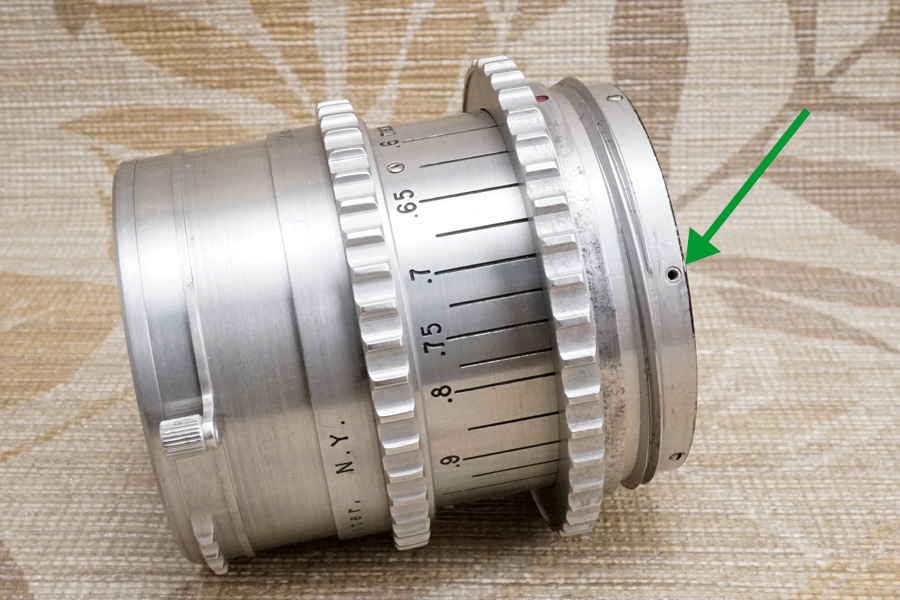

なお2つ前の写真でグリーン色の矢印で指し示している箇所のネジ穴には、本来は締付ネジが1本ネジ込まれており、リリースキーの役目を果たしていたものの、マウントアダプタ (薄いほう) への装着に際し邪魔になる為、ご依頼者様自身が取り外されているようです (本来のオリジナルな製品にはリリースキーが締め付けられている)。

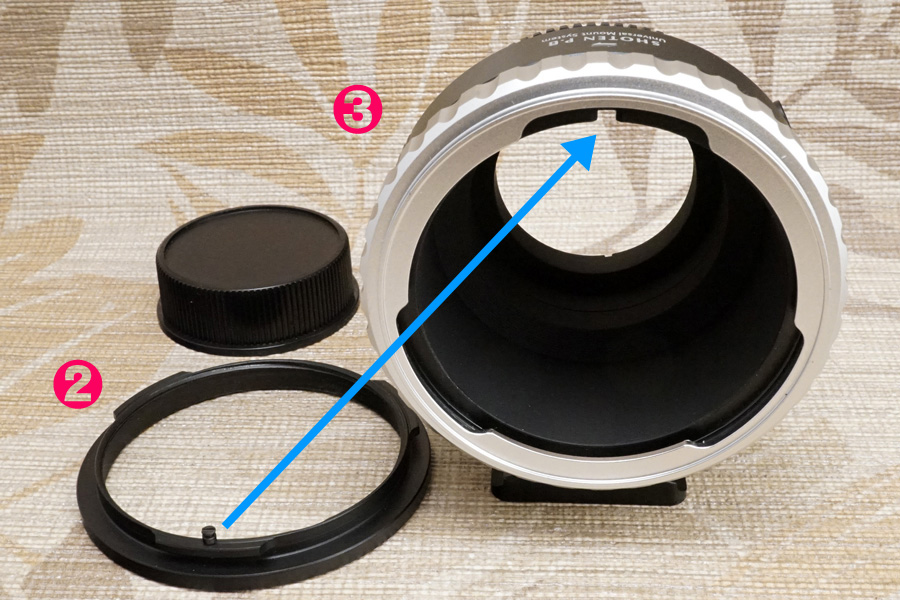

❶ オールドレンズ本体

❷ HASSELBLAD Fマウント → PENTACON SIX変換リング

❸ SHOTEN製「PENTACON SIX → UNIVERSALマウントアダプタ」

❹ SHOTEN製UNIVERSALマウントアダプタ LM用

❺ 純正樹脂製被せ式前キャップ

❻ LEITZ製series7UVフィルター

❼ フィルター用格納環

❽ 純正金属製フード

↑こんな感じで❻のUVフィルターを❼の格納環にセットして使いますが、このアクセサリーを何と呼ぶのか当方は知りません(笑)

↑こんな感じで❻のUVフィルターを❼の格納環にセットして使いますが、このアクセサリーを何と呼ぶのか当方は知りません(笑)

↑この❷の薄い変換リングが「HASSELBLAD Fマウント (スクリューネジ) → PENTACON SIXマウント」に変換してくれる、とてもありがたい製品です!(涙)

↑この❷の薄い変換リングが「HASSELBLAD Fマウント (スクリューネジ) → PENTACON SIXマウント」に変換してくれる、とてもありがたい製品です!(涙)

しかしグリーン色の矢印で指し示しているように「極々僅かなネジ山しか用意されていない」為に、❸のSHOTEN製マウントアダプタに❷をハメ込むと、最後に❸のシルバー環で締め付け固定するのでシッカリ固定できるものの、その一方でグリーン色の矢印部分のネジ山が少ないのでとても心許ないのです(怖)

実際にオールドレンズ側をネジ込むと「僅か1/4周しかネジ込まれない」為、極僅かでも距離環操作を強く回してマウントのネジ部が逆転でもすると「落下の可能性大!」になり、とても怖いのです!(怖)

これは実はHASSELBLAD Fマウントのスクリューネジが入る時に「リリースキーの突出したネジ」まで刺さり、且つ最後にはHASSELBLADのカメラ側に備わる締付環でキッチリ締め付け固定できる為、特に1/4周の回転だけでも「スピゴットマウント方式には十分」なのです。

逆に言うなら、その締付環が存在しない方式の変換リングとして製品化してしまったが為に❷に装着しても、ミスれば「ボロッと脱落して落下」の危険もあると言う話です(怖)・・くれぐれもご留意下さいませ。

↑❷の変換リングをヒックリ返して裏側を上に向けて撮影しています。すると突起が用意してあるので、それがブルー色の矢印で指し示している箇所の❸の窪みに入り、且つシルバー色の締付環を時計が回る方向に回して締め付け固定できるから、シッカリ装着できるのです。

↑❷の変換リングをヒックリ返して裏側を上に向けて撮影しています。すると突起が用意してあるので、それがブルー色の矢印で指し示している箇所の❸の窪みに入り、且つシルバー色の締付環を時計が回る方向に回して締め付け固定できるから、シッカリ装着できるのです。

こちらも「スピゴットマウント方式」です。

SHOTENの「UMSシリーズ」のユニバーサルマウントアダプタシステムは、こちらのページで解説をご覧頂けます。造りはシッカリできており、昨今の中華製製品も精度が上がってきています。

↑距離環を無限遠位置「∞刻印」に (ブルー色の矢印) 基準▲マーカーを合致させている時の状態です (つまり無限遠位置)。

↑距離環を無限遠位置「∞刻印」に (ブルー色の矢印) 基準▲マーカーを合致させている時の状態です (つまり無限遠位置)。

↑最短撮影距離:50cmまで繰り出すと (ブルー色の矢印)、こんな感じでずずぅ~ッと繰り出してきます・・繰り出し量は「凡そ11.5㎜」なので相当な繰り出し量です (グリーン色の矢印で囲っている領域が繰り出し量)(汗)

↑最短撮影距離:50cmまで繰り出すと (ブルー色の矢印)、こんな感じでずずぅ~ッと繰り出してきます・・繰り出し量は「凡そ11.5㎜」なので相当な繰り出し量です (グリーン色の矢印で囲っている領域が繰り出し量)(汗)

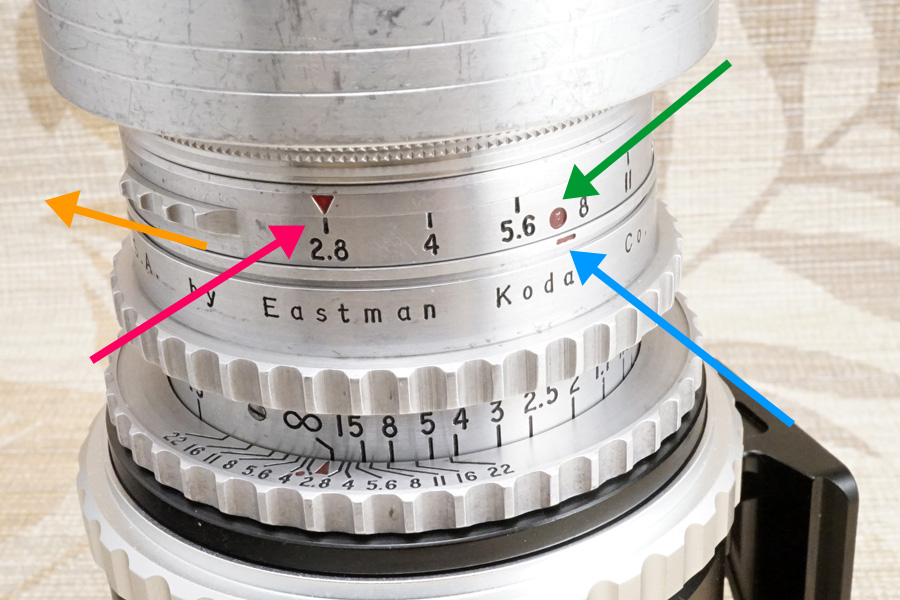

↑ここからはプリセット絞り環と絞り環操作についての解説です。

↑ここからはプリセット絞り環と絞り環操作についての解説です。

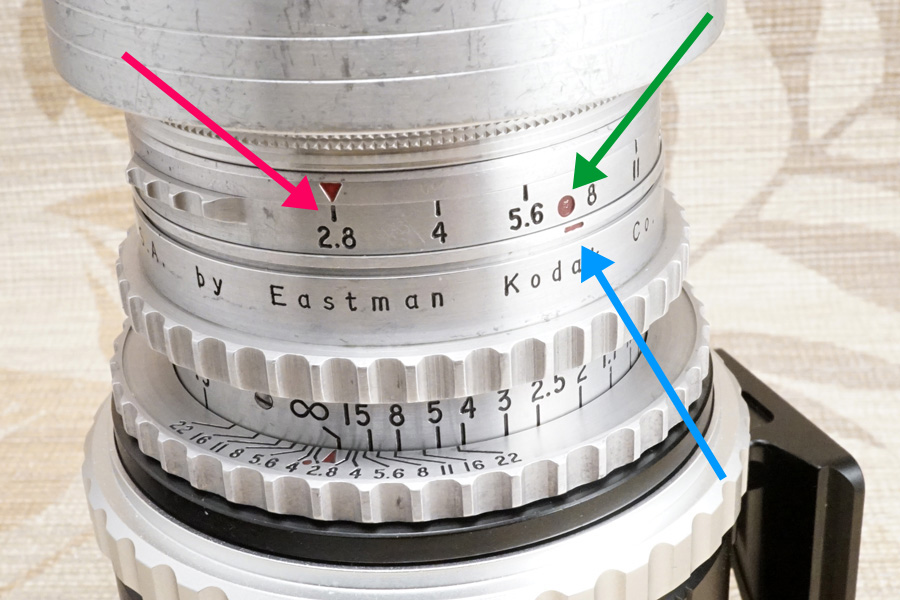

赤色矢印で指し示している箇所の基準▼マーカーが設定絞り値のマーカーです・・現状その位置に開放f値「f2.8」が来ています。また設定絞り値の基準●マーカーをグリーン色の矢印で指し示しており、合わせてその時の絞り羽根の開閉状況を明示する目的と役目の「_」マーク (ブルー色の矢印) が合致しており「現状●と_が合致しているので、絞り羽根は完全開放している (f2.8)」とこれを見ただけで理解できます。

ここからは「設定絞り値:f5.6」の想定で解説していきます。プリセット絞り環をオレンジ色の矢印の方向に/時計方向に回していくと、カチカチとクリック感を感じながら1つずつ回っていきます。

この時のプリセット絞り環のクリック感は、当初バラす前時点の軽い印象、或いは少しだけガチャガチャした印象からはまるで天と地の差の如く(笑)、キッチリシッカリに変わっており、遊びが全くない状態にセットできています (当たり前ですが)(笑)

・・もちろんその操作性も決してスカスカ感ではないシッカリした操作性を楽しめます。

まさに「楽しめる」とのコトバが適切なくらいにチョ〜気持ち良い操作性です!(笑)

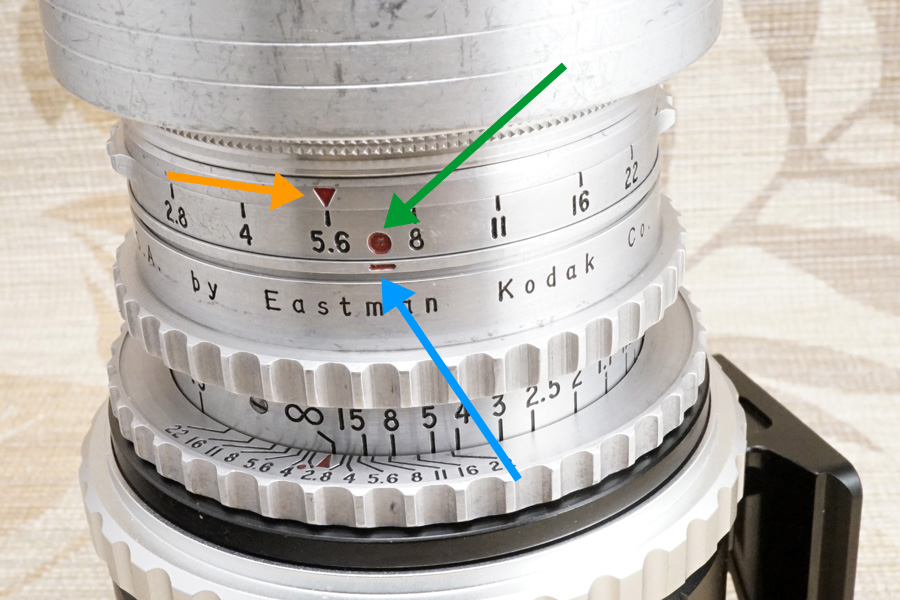

↑設定絞り値の「f5.6」に基準▼マーカーが合致しました (もちろんクリック感の位置でピタリです/赤色矢印)。この時設定絞り値の基準●マーカー (グリーン色の矢印) の位置に「_」が合わさっていないので「絞り羽根は、相変わらず完全開放したままの状態」なのが、中を覗き込まずとも分かります (ブルー色の矢印)(笑)

↑設定絞り値の「f5.6」に基準▼マーカーが合致しました (もちろんクリック感の位置でピタリです/赤色矢印)。この時設定絞り値の基準●マーカー (グリーン色の矢印) の位置に「_」が合わさっていないので「絞り羽根は、相変わらず完全開放したままの状態」なのが、中を覗き込まずとも分かります (ブルー色の矢印)(笑)

従ってこのまま距離環操作してピント合わせを行います。ピント合わせが終わりシャッターボタンを押し込む直前に「絞り環から飛び出ているツマミを、オレンジ色の矢印の方向/時計方向に回して、絞り羽根を設定絞り値まで閉じる」操作を行います。

↑グリーン色の矢印で指し示している箇所の設定絞り値の基準●マーカーに (グリーン色の矢印)「_」のマーカーが合致している為 (ブルー色の矢印)、この時の絞り羽根は「設定絞り値:f5.6まで閉じきっている」のが覗き込まずとも分かります (もちろん写真もそのように撮影されている)。

↑グリーン色の矢印で指し示している箇所の設定絞り値の基準●マーカーに (グリーン色の矢印)「_」のマーカーが合致している為 (ブルー色の矢印)、この時の絞り羽根は「設定絞り値:f5.6まで閉じきっている」のが覗き込まずとも分かります (もちろん写真もそのように撮影されている)。

シャッターボタンの押し込みが終わったら、再び初期状態に戻して絞り羽根を完全解法にセットします・・プリセット絞り環をオレンジ色の矢印の方向/反時計回り方向に回して、クリック感をカチカチと感じながら操作します。

↑「f2.8」の刻印が戻ってきたので (赤色矢印) 設定絞り値の基準▼マーカーに「f2.8」が合致し、且つプリセット絞り値の基準●マーカー (グリーン色の矢印) にも「_」が重なり (ブルー色の矢印) 間違いなく絞り羽根が完全開放状態に戻ったことが分かります。

↑「f2.8」の刻印が戻ってきたので (赤色矢印) 設定絞り値の基準▼マーカーに「f2.8」が合致し、且つプリセット絞り値の基準●マーカー (グリーン色の矢印) にも「_」が重なり (ブルー色の矢印) 間違いなく絞り羽根が完全開放状態に戻ったことが分かります。

このようにプリセット絞り環と絞り環の基準●マーカーと「_」の重なりをチェックするだけで、いちいち覗き込まずとも絞り羽根の状態を把握できるのが、この仕組み「プリセット絞り機構」になります。

同様、当初バラす前段階の絞り環側スカスカ感も排除して、同じようにシッカリしたトルクを与えて「絞り環操作している感」をツマミを掴んだ指がちゃんと感じ取れるように仕上げてあります (当たり前ですが)。

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/ほぼピタリの位置)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:80㎜、開放F値:f2.8、被写体までの距離:88m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:44m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、50m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の90m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「160m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

なお、この後に掲載する組み上がり後の実写をチェックすると明らかですが、同じテッサー型光学系でも、例えば旧西ドイツのoberkochen製Carl ZeissモデルのHASSELBLAD向けモデルに比べて、やはり「ピント面のエッジがとても太く、それでいて決して誇張感に至らない、被写体の素材感や材質感を写し込む質感表現能力の高さ」との光学性能には、本当に惚れ惚れしました!(驚)

さすが中判サイズと認識を新たにしましたが、その中でも特にやはり「初期の頃のKODAK製品であることの希少性が、そのまま描写性能にまで現れている良き例の一つ」とも指摘でき、このまるで「質実剛健」を地で行ったような硬いアルミ合金材の塊ですが、そこにはイーストマン・コダック社に在籍する数多くの光学設計技師達の思いが本当に込められているのだと、今回とても感心しました!(涙)

・・改めて、ありがとう御座いました!(涙)

正直なところ、今後より積極的に中判サイズ向けのオールドレンズも扱っていきたいと認識を改めたい気持ちが強まりましたが、如何せん先立つモノが無いので(笑)、とても市場流通品を調達してまでオーバーホール済でヤフオク出品などできる余裕がありません(涙)

その意味でも年金貧困難民者にはまるで縁のないオールドレンズなのだと、諦め境地です(涙) それだけに今回の体験は非常に有益になり、ありがとう御座いました!

↑当レンズによる最短撮影距離50cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離50cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード装着済みでの撮影になっています。

↑f値「f16」です、さすがにもうほとんど絞り羽根が閉じてきているので「回折現象」の影響が現れ始めています。

↑f値「f16」です、さすがにもうほとんど絞り羽根が閉じてきているので「回折現象」の影響が現れ始めています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値「f22」での撮影です。このたびのオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。明日完全梱包の上、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。また発送後にご案内メールを送信します。どうぞよろしくお願い申し上げます。

↑最小絞り値「f22」での撮影です。このたびのオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。明日完全梱包の上、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。また発送後にご案内メールを送信します。どうぞよろしくお願い申し上げます。