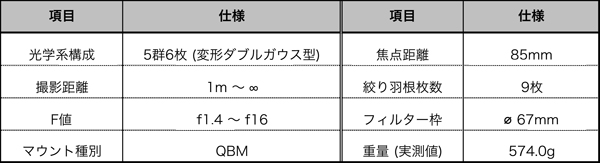

♦ Carl Zeiss (カールツァイス) Planar 85mm/f1.4 HFT《後期型》(QBM)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、旧西ドイツは

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、旧西ドイツは

Carl Zeiss製中望遠レンズ・・・・、

『Planar 85mm/f1.4 HFT《後期型》(QBM)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、当時のこのモデルだけで括ると僅か2本目になり、前回の扱いが2020年であることから、このモデルを扱う際に必ず求められる「部位別や構成パーツなどの微妙なコツ加減や微調整の記憶」は・・少々忘却の彼方に逝っていたりします(笑)

それでもCarl ZeissからVOIGTLÄNDERに至るまでの、これら「QBM (Quick Bayonet Mount) 規格」品の基本的な設計概念は周知の内容なので(笑)、当方にとっては「記憶の彼方から再び呼び戻して掴み取り握りしめるだけ」と、ヤルべきことは理解できています(笑)

そうは言っても一般的にこのモデル (特にQBMモデルについてはなおさらに) 内部構造の理解と各部位との連携動作、そして何よりも一番重要な要素「指から伝わるチカラの確かな伝達」に偏にかかっていると明言できてしまうほど、皆様からお問い合わせ頂くオーバーホール/修理ご依頼時の内容の中で最も多いのは「距離環を回すトルクを軽くして欲しい」ですが、ハッキリ言って「超高難度モデル」である以上、誰でもバラせて調整を施し組み上げられるモデルでは・・決してありません!

・・おそらく、このモデルを組み上げられるのはプロの整備者だけ。

逆に指摘するなら、単にバラして古いグリースを入れ替えて組み上げるだけの整備で良ければ何もプロではなくても組み立てられる技術スキルを持つ人達は相応に居ると思いますが、その時「ちゃんと適正な微調整位置で固定したのか???」或いは最も撮影時に重要な要素たる「光学系の格納は、本当に適切なのか???」の2つの命題について、OKを明言できるのは残念ながらプロの整備者以外居ないと考えています(汗)

今回の個体も完全解体してみれば「2人の整備者が関わっていた仕上がり」なのを掴んでしまい、そのうちの1人はまさにプロの整備者ながら、もう1人は「今ドキ流行りの、単に光学系だけを抜いて清掃している会社の仕業」と、これも簡単に察しづけられてしまいました(笑)

(光学系の格納が酷かったが、徹底的に反射防止黒色塗料を剥がした結果、解像度が向上)(涙)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

今回扱った「QBMマウント規格」の背景について考える時、実はフィルムカメラ製品を主体的に開発/生産していたZeiss Ikonと、それに対する供給を担っていたオールドレンズのほうを主体的に扱うCarl Zeiss、合わせてそれらとの競合として対峙していたVOIGTLÄNDERやRolleiなどが絡んでいる為に、その背景を探る時どうしても複雑になります。

1970年に旧西ドイツの老舗光学メーカーRollei (ローライ) から

発売された一眼 (レフ) フィルムカメラ「Rolleiflex SL35」が採用

したマウント規格が「QBMマウント」です。

(右写真はMade by Rollei Planar 50mm/f1.8 装着のSL35)

単にこのフィルムカメラ登場とそのオプション交換レンズ群だけに

絞って捉えようとするから把握できなくなります(汗)

(以下の時系列は、2023年時点の当方考察を一部更新しています)

またこの「QBMマウント規格」はもちろん3種類の外爪を有するバヨネットマウントですがそれ以前に「絞り連動ピンを有し、且つその駆動により絞り羽根の開閉制御を執っていた製品設計概念」であることが、ネット上でほとんど解説されていません(汗)

この意味に於いて、QBMマウント規格こそが、スクリューマウント規格からの発展系たる「M42マウント規格のバヨネットマウント化」と捉えるのが

本筋です。

よくネット上で語られている話として、旧東ドイツ側PENTACONが開発した「PBマウント (PRAKTICA Bayonet) 規格」こそがM42マウントのバヨネットマウント化との捉え方が説明されていますが、そもそもその登場は1979年です。

確かにそこには旧東西ドイツの相違が介在するものの、そのような捉え方の立場に立つなら「M42マウント規格も旧東西ドイツに分かれて発展していった」とも指摘でき、バヨネットマウント化の先鋒と限定するなら「QBMマウントのほうが1970年の登場だから先」としか言いようがありません(汗)

これは「M42マウント規格」のスタートが戦前ドイツのドイツ系ユダヤ人に拠る発明案件だったことが影響しています (当時の戦前ドイツナチス政権に拠るユダヤ人迫害を避け、開発案件を売却して欧米に逃亡した結果、後にPENTACONの正当所有権へと繋がったのは事実/但し、正確には売却先ドイツ人も逮捕された為、結局発明案件は没収された後PENTACONに渡ったとみられる)。

従って旧西ドイツ側のほうで捉えても、時系列的に捉えてもいずれも「M42マウント規格のバヨネットマウント化」についてちゃんと『証拠』が残っており、当時のRolleiCEOだった「Heinrich Peesel (ハインリッヒ・ピーゼル)」氏が、旭光学工業製「SPOTMATIC」のRollei版開発を指示したのがスタート地点だったようです!(驚)

もちろん旭光学工業製「SPOTMATIC」はバヨネットマウントではなくスクリューマウント規格の製品ですから、この時点でバヨネットマウント化への道が開けていったと捉えるのが自然な流れのように、当方的には受け取れます(汗)

・・意外な処でニッポン人の心をくすぐる背景が登場して、嬉しかったり!(笑)

【旧西ドイツZeiss Ikonを取り巻く背景】

1756年:オーストリアのウィーンでVOIGTLÄNDERが創業

1849年:戦前ドイツのブラウンシュヴァイクに本社/工場を移転

1889年:戦前ドイツでCarl Zeissを傘下にしたカールツァイス財団発足

1926年:戦前ドイツのドレスデンでZeiss Ikonが発足

1932年:Zeiss Ikonがレンジファインダーカメラ「CONTAX I型」発売

・・ ドイツ敗戦時に旧東西ドイツに分断される ・・

1945年:旧西ドイツのシュトゥットガルトを本拠地としてZeiss Ikonが活動開始

1945年:旧東ドイツのドレスデンを本拠地のままZeiss IkonがCarl Zeiss Jenaに吸収

1956年:旧西ドイツでVOIGTLÄNDERとZeiss Ikonがカルテル提携

1965年:旧西ドイツでZeiss Ikon / VOIGTLÄNDER 合弁会社設立

1969年:旧西ドイツでZeiss IkonがVOIGTLÄNDERを完全吸収

1971年:旧西ドイツのZeiss Ikonがフィルムカメラ市場から撤退

1972年:旧西ドイツでZeiss Ikonがカメラ事業とVOIGTLÄNDERをRolleiに譲渡

1973年:旧西ドイツのRolleiが工場をブラウンシュヴァイクからシンガポールに移管

1974年:旧西ドイツのCarl Zeissが日本のヤシカと提携し「CONTAX RTS」発売

1981年:旧西ドイツのRolleiが倒産

1989年:「ベルリンの壁崩壊」事件勃発

1990年:東西ドイツ再統一によりCarl Zeiss JenaがZeissに吸収される

・・このような感じの年表で捉えると分かり易いかも知れませんが、それにしても何度観ても凄まじい遍歴です(汗)

すると上の年表で赤色表記の年代部分が工場との関わりになります。当初は旧西ドイツの

oberkochenにあった製産工場が、1969年VOIGTLÄNDERのブラウンシュヴァイク工場に移管されます。その後今度は1973年にRolleiに譲渡されたため、そのタイミングで製産もシンガポール工場へと引き継がれていきました。

但し、個体別の製造番号を紐解くと (製造番号事前割当制が介在する為) 工場移管のタイミング以前に既に委託製産なのか分かりませんが、一部でシンガポール製産の個体が混在します(汗)

このような当時の遍歴を辿る時、必ず多くのネット上サイトで語られる話が一つあり「戦前から継ぐCarl Zeiss (Jena) の商標権は、戦後いったい何処に帰属したのか」との疑念です。

・・今回ネット上で確認できる情報を探ってみると、それは非常に興味深い真実でした。

先ず大前提としてネット上で騒がれている「Carl Zeissの商標権問題」については、様々な説明が流布されていますが、正しくは「1953年に旧東ドイツ側のCarl Zeiss Jenaが提訴した、戦後最大と言われる18年間に及ぶ商標権裁判」であり、その結審は1970年、判決は翌年の1971年である点をシッカリ認識すべきです。

またその審理期間中に既に実施されていた「旧東ドイツ側Carl Zeiss Jena製品に対する東欧圏/西欧圏への輸出規制制約」についても、例えば話の話題に上がっているモデルや個体の製造番号から凡その製産時期までちゃんと調べ、その上で判決前のタイミングに該当するのか、或いは判決後の1971年以降の出荷品なのかを明確に捉える必要があります。

・・そういう作業が面倒くさいので、ごまかして表現している人が意外に多い(汗)

それは結果的に旧西ドイツ側Caerl Zeiss (oberkochen) が勝訴したからであり、勝訴の根拠に寄与した最も最大の与件が「Carl Zeiss Jena本社と工場群があったJena市を占領統治した米軍の存在」であり、或いはドイツ降伏直前の時点ながら占領軍に拠るCarl Zeiss Jena向け命令書の中に、米軍向けのCarl Zeiss製双眼鏡 (軍用品) と小銃照準器2,000丁分の注文書と製産指示書の存在があります (実際すぐに製産を始めたものの、既に爆撃により工場機械設備の多くが機能せず、注文を履行できていない)(汗)・・ドイツ降伏は1945年5月7日付のフランスはランスでの降伏文章調印により確定し、全軍への即時戦闘終結 (無条件降伏し投降せよ) 命令は翌5月8日付。

これら注文書や製産指示書が示すバックボーンは「当時の米軍にとってさして重要な光学品ではなく (自前で十分調達できていたから)、むしろ既成事実的な要素のほうが強い側面だった」ことが窺え (Carl Zeiss Jenaの光学技術を見据えた「占領統治」と言う歴史的事実の確保)、それが意味するのは戦時中の戦略面ではなく、むしろ「戦後秩序構築の一貫性」の中に据えられていた、壮大な米国主導のヨーロッパ戦略、ひいては後の対ソ冷戦まで見据えた流れだったことに鳥肌立ちました!(怖)

・・それはもしかしたら、連合国によるドイツ占領後の世界秩序そのモノ (の象徴)。

もちろん裁判の証拠として挙げられていた中には設計書20冊分と土地社屋/工場設備などの権利書原本の他、主要設計技師の身柄を拘束していた事実 (いずれも戦後すぐにoberkochenの居留地に移送されている) などが、相当大きく有力な勝訴確定材料に至ったのではないでしょうか・・はたしてこれらの事実は、全てが偶然性の中で語られるべき内容なのか、或いはもしも全てが (用意周到に組み立てられた) 或るストーリーの中の単なるワンシーンだったとしたらいったいどうなるのか???(怖) それこそここまでの話だけで、ちょっとした映画1本分のミステリーには十分なくらいに映画大好き人間たる当方的には映ったりします(笑)

オールドレンズが大好きな当方にとっては、まさに戦前〜戦中、そして戦後まで見据えたCarl Zeiss Jenaに纏わるミステリアスな映画が創られたら、マジッでドキドキしてしまいます!

当然ながら戦前〜戦中のナチス政府が強く関わり、その両脇にドイツ国防軍 vs SS親衛隊と言う葛藤背景で固め、もちろんユダヤ人迫害とその裏で暗躍する情報活動や公安まで演出されるなら、是非とも大好きな米国人俳優トム・ハンクス氏を主演に据えて、制作を希望してしまいます (Netflix様! お願い、映画創ってください!)(祈)

・・すると (タイムスリップではありませんが) 後の歴史を変えた真実を調べたくなります。

結果的に1945年4月13日 Freistaat Thüringen (テューリンゲン自由州) ミュルタール渓谷を進軍した米陸軍第4機甲師団第80歩兵師団が、Jena市に突入し占領したことがその後の80年の歴史の流れを変えてしまい、旧西ドイツ側 Carl Zeiss (oberkochen) の主導権を確定づけることに結び付いてしまったとも受け取れますし、さらに言うなら1989年11月の「ベルリンの壁崩壊事件」すら、起こるべくして起きた歴史の流れの強さに感じ入ってしまいます(汗)

史実を調べてみると、第80師団がJena市に突入する当日の午前中まで、米空軍によるJena市への爆撃は連日続いており「優先攻撃対象=Jena市の特にCarl Zeiss Jena工場群」との命令書まで示され、軍用光学機器の製産に徹していた実情をちゃんと把握していた当時の米軍情報部の正確性にもオドロキを隠せませんし(驚)、片やドイツ軍もCarl Zeiss Jena本社屋や工場の施設に88㎜砲や機甲部隊含め配置していたことまで知り、なんだかんだ言っても光学技術の発展はそのまま戦略面でも脅威になっていた背景を知り、当然ながら戦況を左右する技術の

一つにもあてられていたことを知る良い機会になりました。

そして付け足して述べるなら、後から来た旧ソ連軍が戦時賠償の一環として、Carl Zeiss Jenaの工場から機械設備や資材を根こそぎ接収し、技師達も旧ソ連圏に連行していった時には、重要なモノは既に米軍が持ち去っていた後だったことも分かり(笑)、しかも敢えてそれらを「残置させていった米軍の所為」を知るにつけ、それは旧ソ連軍に事の次第を察知される時間稼ぎとも推察でき、特に戦後に於ける旧西ドイツ側の光学技術発展には大きく貢献したのではないかとさえ考えてしまいます (必要外の技師達を置き去りにしていったのも作戦の一つだった?)(汗)

ドイツ敗戦時のオールドレンズの背景に、こんな壮大な歴史的事実が隠れていたとは、まさにロマンそのモノです!(驚)

こんな話を知ってしまうと、特にCarl Zeiss Jenaの戦前〜戦中モデルに対する視線の熱さが大きく変わってしまいそうです(笑)

・・もしかしたらオマエは、その歴史的事実の目撃者だったのか???(汗)

自分の手の中に居るオールドレンズを眺めつつ、そんな妄想に思いを巡らせるのも、またおつなものではありませんか・・(笑)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

↑今度は、ここからは今回扱うモデルの光学設計に関するミステリーに挑戦していきます!(笑)

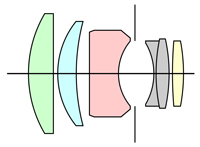

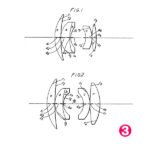

左端:今回の個体から取り出した光学系の当方の手による実測トレース図

中央:⓿ 特許出願申請書『DE2315071A1 (1973-03-27)』ドイツ特許省宛て出願

右端:❶ 特許出願申請書『JPS508527A (1973-03-27)』日本特許庁宛て出願

左端の光学系構成図は、今回のオーバーホールで完全解体した際に光学系の清掃時、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

後に解説する次の中央の特許出願申請書からの抜粋⓿に記述されていた内容を基に、この左端の光学系構成図の各群の根拠について解説を試みます。

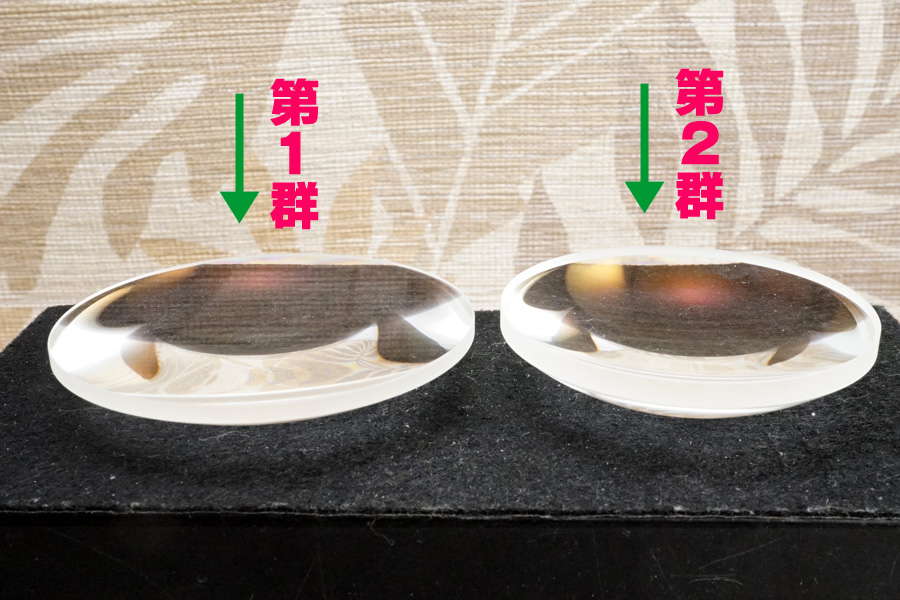

先ず 色付した光学系第1群前玉は「凸平レンズ」であり、その裏面側が「平坦」であると明言できます。また第2群の 色付の「凸メニスカスレンズ」と第3群 色付「平凹メニスカスレンズ」との関係性は、むしろ「光学系第2群と第3群との間の空間に位置する空気レンズの効果こそがポイントになっている光学設計」であったことが、特許出願申請書内記述を和訳して初めて理解できました(汗)

・・つまりダブルガウスの前群側を剥がして単独使用したのではなかった!(驚)

この点がネット上の解説でちゃんと述べられていません(汗)

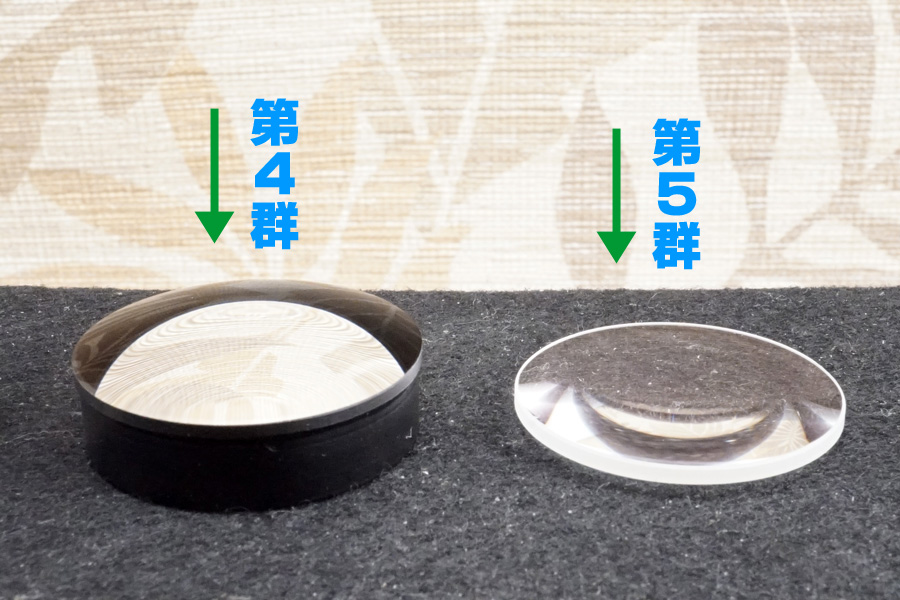

さらに絞りユニットを通過した後群側に移って 色付2枚貼り合わせレンズたる光学系第4群が「間違いなく接着した貼り合わせレンズを示す特許出願申請書内の掲載図面である点」を確認しました (掲載図面そのモノやネット上の構成図では、接着要素を確実に説明していないことが多いから/図面上は離れて単独使用のように見えてしまうから)。

そして最後に 色付の光学系第5群たる後玉の「両凸レンズ」の曲率について、これも明確に言及しているサイトが一つもありません(汗)

次に中央に掲載した⓿の特許出願申請書内記述から、その和訳によって初めて明確な各群の根拠が掴めました(汗)・・これはその隣右端に、同じ出願タイミングで日本特許庁宛て申請されていた、❶の掲載図面抜粋をアップしていますが、実はこの日本語で書かれている記述を読んでもまるで理解できないのです(笑)

特に日本人の気質なのか分かりませんが(汗)、凡そ専門的な数値や方程式に当てはめる数値の話ばかりで「肝心なその光学設計に至った根拠や背景について配慮した解説が一切述べられていないのが、日本の特許出願申請書の傾向」であることを、本当にイヤと言うほど今回味わいました(涙)

どうやらこういうニッポン人の光学設計技師達に、まるで共通的に一つ欠如している要素ではないかと指摘できるのは「本来多くのニッポン人が有する思いやり気質や性分」かと、マジッで結論づけしたくなるくらい「まるで無味乾燥で味気ない実数値でしか示さない主張の世界」を吐き気を催しつつ読み進めた次第です(涙)

むしろ今回の調査では⓿のドイツ語を和訳していったほうが、圧倒的に背景に至るまでの説明が述べられており、光学知識皆無な当方ですらなんとなく、それらしく読み進められるスムーズさを感じ取ったほどです(汗)

まさに特許庁のお役所的な様子そのモノを表していて、それに対して効率的に確実に申請が滞りなく進むよう仕向けている配慮しか、出願する特許出願申請書の記述に感じらません(涙)

これはおそらくドイツ語邦訳者でありながら、光学設計などの特許出願に精通した人材に拠る代行作業であったと容易に推察できますが、それは裏を返せば「ニッポン人光学設計技師達の性質をあからさまに示している様」ではないかと、本当に残念で仕方ありません(涙)

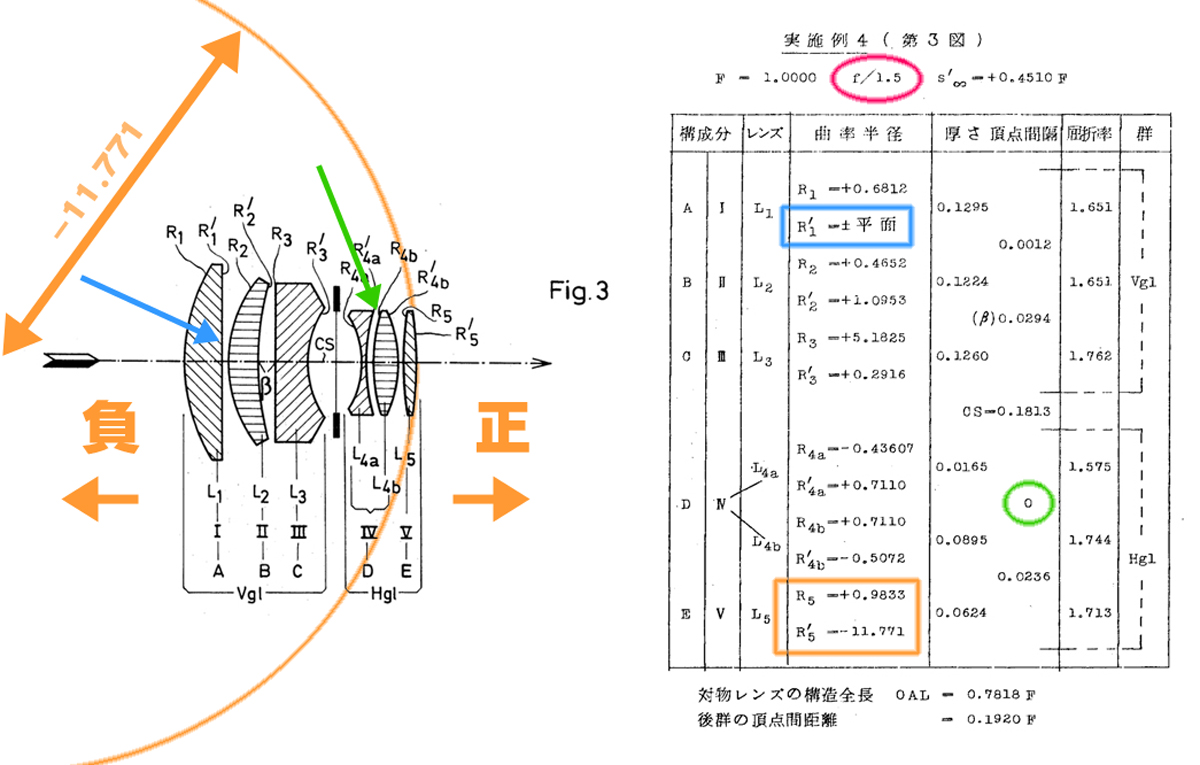

上の図は左半分に⓿の特許出願申請書内掲載図面からピックアップした光学系構成図の「実施例3:Fig.3」を基に解説を行い、且つその根拠として❶の日本語特許出願申請書内に示されていた実施例3の構成図に対する諸元値一覧の中から「実施例4 (第3図)」を右側に掲出しています。

先ず最初に、ネット上で最も多く掲載されているこの⓿の特許出願申請書掲載図面たる光学系構成図ですが、どのサイトも「実施例が幾つ述べられていて、どうしてその実施例をチョイスしたのか???」についてまるで触れられていません!(汗)

・・もう少し、丁寧に解説を試みたらどうなんでしょうか???

いわゆるパッと見で近似している光学系構成図だから載せているような様で、そういうのってどうかと思います!・・かくいう当方も今までちゃんと説明していなかったのはまるで事実ですが、一応時間と言うか、次に扱う機会があったらその時に挑戦してみようと考えていたのも包み隠さないホンネたる事実です (前回はオーバーホール作業だけで根気すら挫けてしまったから、全く調査すらしていない)(汗)

・・と、その作業量の多さを理由にして、ケツ捲くってサッサと逃げる算段です!(笑)

何は置いても⓿の特許出願申請書内で示されている発明の根拠と実施例は、先ず光学系構成図で「全部で5例示されている」ワケで、その中のたった一つの実施例だけに「光学系第4群が接着されていた (と思しき構成図面だから)」ネット上で掲載されまくっていると指摘できます(笑)・・上に挙げた図の実施例3左半分の光学系構成図を述べています。

またその光学設計の実施例に基づき実施した諸元値の開示は「11個の諸元値一覧が述べられている」ことには誰一人触れていません!(汗)・・当方がピックアップしたのはその中のたった一つ「実施例4 (実施例3の光学系構成図に対する諸元値一覧)」なのです(汗)・・これは右側に併記した一覧表を指しています。

ここで初めてこの光学系構成図「実施例3:Fig.3」の根拠たる諸元値一覧が確定します!

この経緯を辿ることなく、どうしてこの光学系構成図が今回扱ったモデルの実装光学系の発明案件だと明言できるのか、ネット上の掲載主に問い正したいです!(汗)

・・然し、そこにはオドロキの事実が述べられていたのです!(驚)

先ず右半分の諸元値一覧で、一番上に赤丸で囲った数値をご確認下さいませ・・そうなのです! この光学系構成図が示すのは「開放F値:f1.5」の発明案件実施例なのです!(驚)

もちろん実施例の計算値想定請求範囲が「焦点距離:100㎜」とした場合の話であり、これは計算値を分かり易く示す為の一つのルールみたいな話です(汗)・・逆に言うなら、製品化したオールドレンズの実装光学系にピタリと一致する光学設計や構成図であることは、非常に稀であるとしか言いようがありません(汗)

・・従って今回のモデル「85㎜/f1.4」をそのまま明示する光学系構成図に至りません。

さらに説明を進めていくと、青色で囲ったところの記述が「平面」の為、それは光学系第1群前玉の裏面側を指している内容であり、左半分の光学系構成図の中で、ブルー色の矢印で指し示している箇所を表します。

次に左半分の諸元値一覧表で緑色の丸で囲った箇所に注目すると、ここで初めて「0」と言う数値が現れ、この数値の意味が一覧表の一番上の項目欄で「頂点間距離 (厚さは関係なし)」を示していて「右側半分の光学系構成図の中で、R’4aとR4bとの間の空間距離を示している数値」であるのが分かり、それが「0」なので接着していることを意味し、左半分の光学系構成図でグリーン色の矢印で指し示している箇所の距離を表しています。

最後に右半分の諸元値一覧の中で一番下のオレンジ色で四角く囲っている箇所の説明になりますが、これは光学系第5群後玉について「両凸レンズながら、その曲率について表裏面の違いを説明している箇所」と指摘できるのです(汗)

一般的に光学系構成図を捉える時、多くの場合で「入射光は左方向から射し込んで、光学系内を右方向に透過していく向きで作図されていることが多い」ことを前提としています。

もちろん逆パターンの場合もありますが、よほどの天邪鬼ではない限り(笑)、多くの場合で左→右方向への入射光透過です。

さらにこの時、各群の光学硝子レンズの曲率の表現に於いて「この当時の多くの光学設計は、光学硝子レンズが円の半径を基準にして記述されている」ことになり、それがそっくりそのまま「円の中心=光軸」との概念に至っています。

この時、一つ一つの光学硝子レンズの曲率を述べる時「その中心を明示すれば (光軸なのだから) 表裏面の曲率が確定する」ことにより、右側半分の諸元値一覧表の中で「曲率半径」と言う項目が存在します。

これをチェックしてみると「=+0.9833」と言う上段の数値の下に「=−11.771」と言う2つの数値で示されているのが分かります。

さらにこの時、左半分に載せている光学系構成図の中で「光軸の右方向に向かう方向性をプラス:正」方向とし、その逆方向たる「左向き方向をマイナス:負」としたルールで記述しています。

するとこれによって「円半径の中心点の方向性、位置がその距離数値から確定する」結果、上の図に 色付した円のように「後玉露出面側の曲率はオレンジ色で囲った上下の数値の下側の値で確定する=露出面の曲率」との根拠に到達します (但し実際の計算は光学硝子レンズ自体の前後焦点位置の確定から話がスタートし、それに対する正負中心点の話の為、その方程式はもっと複雑で計算は大変です)(汗)

これは実際にこの2つの上限の数値を比較すれば一目瞭然で(笑)、後玉の凸レンズの曲率は「露出面側のほうが大きく歪曲が多い」カタチなのが確定してしまうのです(笑)

このような考え方から一般的に導き出せる考察の捉え方として言うなら、多くの特許出願申請書内の記述、或いは掲載図面に於いて「特に後玉の (両凸レンズなどの) 曲率が表裏面で等しいように示されていることが非常に多い」点に、当方は普段から「???」を抱いていましたが、ここまでの勉強で初めて同じ特許出願申請書内に示されている「実施例諸元値一覧」との整合性にまで、その都度考察を進める必要性を学び、且つそこで明確になった時の「曲率半径」の項目こそが (その差分こそが) 対称とする光学硝子レンズの「表裏面の曲率の違いであることを確定させる一つの考察手法」と・・ようやく納得できた次第です (当方は光学知識皆無な人間なので、本当に恥ずかしい事実)(恥)

以上のこのような解説から初めて、この⓿の特許出願申請書内に掲載されていた「実施例3」の光学系構成図だけが「唯一後群側の光学系第4群に2枚貼り合わせレンズを配置していた」と明言できることになります(汗)

そして開放f値「f1.5」から製品化で実装されている光学系の実測値/計測値が異なる点も、自ずと僅かに異なるのは自明の理との話に導ける信憑性が高まると言うものなのです(笑)

当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話で(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠』を載せて解説しなければイケナイみたいなのです(笑)

なお今回特許出願申請書内の記述を読んでいて意外だったのは「また本発明に拠るレンズ構成は、レンズの前部部材と後部部材との間に、絞り (好ましくは、従来の虹彩絞りのような開口調整可能な絞り)、対物シャッター、または必要に応じて絞りとシャッターの両方をこの位置に取り付けるのに十分な大きさの中央空間を設けている」と説明し、さらに「もちろん、本発明のレンズは、対物シャッター (しばしば中央シャッターまたはレンズシャッターとも呼ばれる) の使用に限定されるものではなく、本発明に関しては、このレンズと関連するカメラが対物シャッターを備えているかフォーカルプレーンシャッターを備えているかは重要ではない」と明言している点でした。

それは確かに絞りユニット配置の為の空間領域/体積を十分確保した上で光学設計していたのであれば、その製品設計時点でもそれを勘案して設計できていたハズですが、裏読みをするなら「ではその空間を備えさせたとすれば、前部部材 (光学系前群のこと) と後部部材 (光学系後群のこと) との入射光受け渡し/透過について、特にフレア対策として光学系格納筒内壁やスリーブ環 (後群側に1つ付随する) へのメッキ加工にも工夫が求められるのは自明の理であったにもかかわらず、それを施していない事実」について、結果的なフレアの増大云々の話などに終止せず、ちゃんとそこまで含めて説明をしてもらえれば、当方のような光学知識ドシロウトな人間でも理解し易いのではないかと、ネット上の解説を読んでいて感じた次第です・・(汗)

すると裏読みに沿うなら、むしろフレア増大の要素については、光学設計時点でそれほど重視していなかったようにも感じます(汗)・・その理由の一つは「後群側の2枚貼り合わせレンズたる光学系第4群と単独使用の第5群後玉の間に挟んでいるスリーブ環の内側は、特に第5群後玉側のみ黒色の微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工を施してあった点」です!(汗)

そのスリーブ環は、貼り合わせレンズ側内側がメタリックなメッキ加工のままだったのです(汗)

そこから見えてくる話は、最後の入射光集束→結像に際してのみ、確かにフレアの影響低減を狙って、スリーブ環内側を黒くメッキを被せてマット仕上げしてきたようにも受け取れるのです (メッキ加工との判定根拠は、同じ黒色でも、溶剤で一切溶けず剥がれないから)(汗)

もちろんその真意は一切特許出願申請書内の記述に明記されていなかった為「???」なままですが、光学設計者の何某かの意図がそこに (スリーブ環に) 現れているのではないかと、オーバーホール作業していてフッと気づいたところです(汗)

そして合わせて光学硝子レンズのコバ端のほうの話を言えば、その光学系後群側第4群の2枚貼り合わせレンズだけ、コバ端着色されていて、バラした直後の溶剤による剥がし作業でも全く溶けなかったのです (剥がれなかったので、そのままオーバーホール工程でも格納させて、

組み上げている)。

するとそこに鏡筒から一体で研削されていた光学系後群格納筒の内壁が黄銅材の地で剥き出しになっていた道理も納得でき、そのような環境の中で前述のスリーブ環の一部だけに艶消しで黒色に仕上げられていた「配慮」に、何かしら理由があったと考えるのはイケナイ話なので

しょうか???(汗)

ちなみに当初バラして光学系を引き抜いている時、後群格納筒内壁に経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビが進んでいた為に、なかなか取り出せなかったのと同時に、実はスリーブ環も全く動きませんでした(涙)

従ってオーバーホール工程の中では特に念入りに、後群側の格納筒内壁部分とスリーブ環については「平滑研磨」に努めた次第です (そうしないと光学硝子レンズの格納に際し、確実に最後までストンと落とし込みできない懸念が高くなるから)(汗)

そうなのです。光学系後群側の第4群2枚貼り合わせレンズと第5群後玉は (もちろんその間にスリーブ環が挟まるが) 格納筒の内部にストンと落とし込む方式で格納させる設計なのです。

このような「落とし込み方式」を採る製品設計のオールドレンズは非常に多いですが(汗)、皆様が思っているほどスムーズに入らず、或いは「格納できたと思いこんでしまっても拙く」それは例えば単独使用の1枚光学硝子レンズでさえ「その光学硝子レンズの落とし込みの時に、格納筒の内壁との抵抗/負荷/摩擦によって非常に僅かな傾きすら発生したまま格納してしまった場合、さらに悪いことに締付環をネジ込んだとしてもその極々僅かな、本当に極々僅かに斜めっている要素は一切改善されないまま、そのまま締め付け固定されてしまうことが多い」と言う原理の結果、実は最後の組み上げ後の実写確認時点で「上下左右四隅の、特に外周付近の収差状況確認」に対角線上で一致しない収差を視認してしまったりすると、その原因調査で大騒ぎになるのです (光軸ズレや偏芯など)!(怖)

・・多くの場合で、光学系をもう一度抜き出して、再度格納し直す必要に迫られる(涙)

つまり当然ながら、その抜き出し作業と再格納作業に伴い「光学清掃作業の工程も、まるで普通にもう1セット執り行うことに至る」のは必然的な話で(涙)、格納時のちょっとした確認の怠りから (或いはもっと言えばそれ以前の、ちゃんと平滑研磨できていたのかの確認の怠りから) 最終的に1時間〜数時間を要するムダな作業へと導いてしまうことになりかねません (確認を怠った自分が悪いのですが)(涙)

ありえない話と思われるでしょうが (当方の技術スキルがあまりにも低すぎるが故の話ですが)

実は金属材と光学硝子材との互いの接触時には、どんなに金属側の「平滑研磨」を徹底的に処置していても、物理的にいわゆる引っ掛かりの現象が起きてしまい、例えば「ネジ込み式の締付環が用意されている設計の場合、その締付環をキッチリ硬締めで締めつければ確実に適切な位置で光学硝子レンズが格納できる」との思考回路自体が、実は思い込みであることをイヤと言うほど体験してきている為(恥)、基本に立ち返れば「そもそも金属材と光学硝子材の性質の違いがそこに介在している」点に、ちゃんと思いを馳せる必要があるのです(涙)

なおそのような光学硝子レンズの格納時に「ちゃんと適切な位置に最後まで格納されたのかどうか確認する」方法は、実はいとも簡単な話で「レンズサッカー (光学硝子レンズを取り出す際に使う吸盤/工具) 」を使い、格納した光学硝子レンズを吸い付けて回転させてみれば分かるのです(笑)・・もしも極々僅かでも斜めっていたら「か、回転しない!!!」になるからです。光学硝子レンズ格納時に (今回のモデルで言えば落とし込みの際に) 回転することを確認してから締付環で硬締めすれば間違いありません。

(実際の工程作業時は、必ずレンズサッカーに吸い付けて光学硝子レンズを格納させていく為、そのまま最後に回転させるクセをつけていれば良いだけの話ですが、最近忘れるのです)(怖)

それゆえ、実は組み上げが終わった完成後のミニスタジオでの実写確認は、ハッキリ言って「光軸ズレと偏芯や、もっと言えば描写性の違和感の確認の為に、むしろバラす前よりもさらにマジッな真剣モード!」だったりするのです(笑)

その意味でも当初バラす前時点の実写確認は、当方にとり非常に重要な作業で(怖)、ピント面の解像度とピーキング領域の判定、簡易検査具を使った確認やピント面のピーク/山の前後動に伴うフリンジの出現状況、或いはピーク/山の切り立ちの/際立ちの特性などをチェックして、一生懸命脳裏に焼き付けているのです(恥)

当方にはそのような事柄を検査する電子機械設備が一つも無いので(恥)、そのような「原始的手法」に頼っている始末で、どんだけ技術スキルが低いのかを曝け出している話だったりします!(恥)

・・たわいない話で申し訳ございません!(汗)

従ってこのブログでも何度も何度も執拗に述べていますが(汗)、ちゃんとしたプロのカメラ店様や修理専門会社様宛に整備ご依頼されるのがベストだと思っているのです!(恥)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

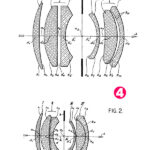

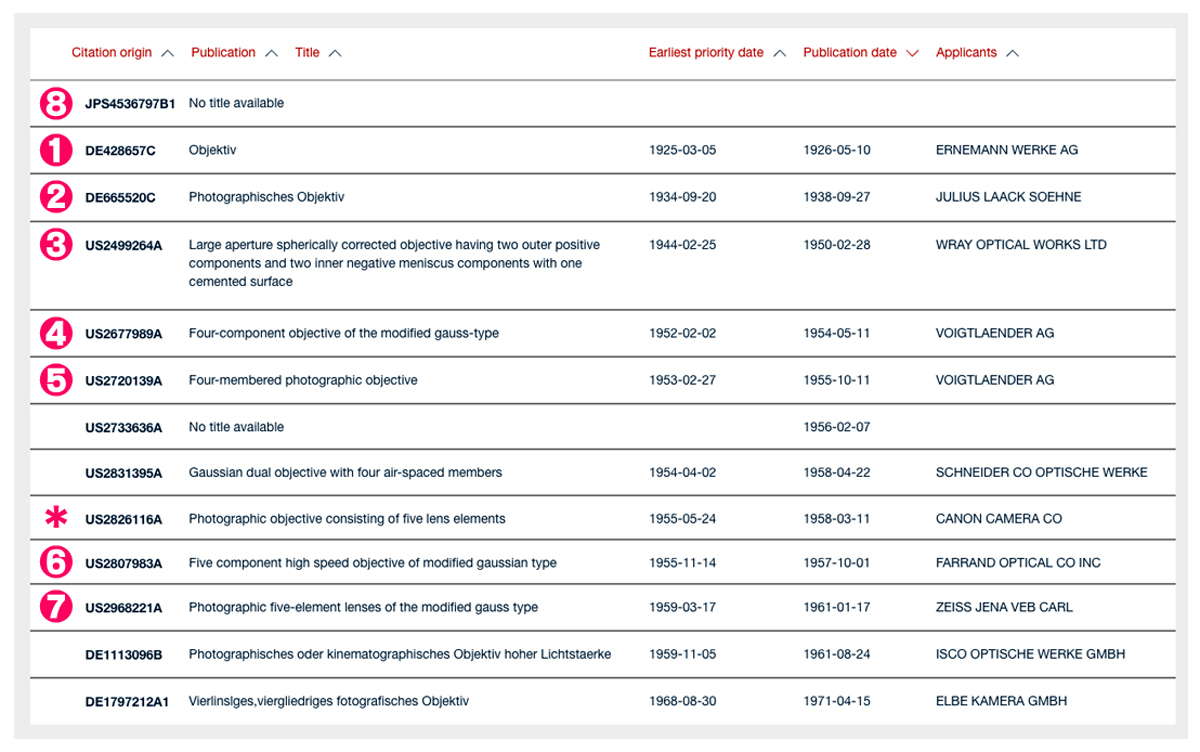

↑上に掲載した図は、前出の⓿特許出願申請書が申告していた参照している既知の発明案件に関する内容です。

↑上に掲載した図は、前出の⓿特許出願申請書が申告していた参照している既知の発明案件に関する内容です。

❶『DE428657C (1925-03-05)』ドイツ特許省宛て出願

→ Ludwig Jakob Bertele (ルートヴィッヒ・ヤコブ・ベルテレ) 氏による発明

❷『DE665520C (1934-09-20)』ドイツ特許省宛て出願

→ Julius Laack Soehne (ユリウス・ラーク・ゾーネ) 社による発明

❸『US2499264A (1944-02-25)』米国特許庁宛て出願

→ Wray Optical Works Ltd.在籍の

「Charles Gorrie Wynne (チャールズ・ゴーリエ・ウィン)」氏による発明

❹『US2677989A (1952-02-02)』米国特許庁宛て出願

→ VOIGTLAENDER AG在籍の

「Albrecht Wilhelm Tronnier (アルブレヒト・ヴィルヘルム・トロニエ)」氏による発明

❺『US2720139A (1953-02-27)』米国特許庁宛て出願

→ VOIGTLAENDER AG在籍の

「Albrecht Wilhelm Tronnier (アルブレヒト・ヴィルヘルム・トロニエ)」氏による発明

❻『US2807983A (1955-11-14)』米国特許庁宛て出願

→ FARRAND OPTICAL CO INC.在籍の

「Albrecht Wilhelm Tronnier (アルブレヒト・ヴィルヘルム・トロニエ)」氏による発明

❼『US2968221A (1959-03-17)』米国特許庁宛て出願

→ Carl Zeiss Jena在籍の「Harry Zöllner (ハリー・ツェルナー)」博士による発明

❽『特公昭45-036797 (1967-07-04)』日本特許庁宛て出願

→ MINOLTA在籍の「嶋田 一雄」氏による発明

・・さすがにこれだけの量の既知の発明案件を参照しているからと言って、それら特許出願申請書内の記述を和訳しつつ、真面目に一つずつ読んでいく気力は既に無いので(笑)、端折ってチラチラと和訳していくと一つだけ見えてきた発明概念の要素がありました(汗)

↑仕方ないので、最低限これら特許出願申請書内に載せられている光学系構成図の実施例だけをピックアップしました(汗)

すると確かに一番古い時代の参照案件はベルテレ氏発明の❶であるものの、この光学設計は投影用 (つまりプロジェクションレンズ) であり、しかも限定的な収差の補正しかできなかった点を自ら述べています (記述にはありませんが、間違いなく当時入手可能な光学硝子材の問題と考えられます)。

その一方で次の❷は写真用対物レンズの他、シネレンズも想定した発明と述べられ、特に光学系後群側の光学設計に関し作為的にコマ収差の補正とともに非点収差の改善を狙い欠損の平坦性を追求しているとのことです。

この後群側の特徴はさらに別の案件でも現れています。また再び今回のモデルの光学設計に於いても、既知の発明案件として英国はWRAY OPTICAL WORKS LTD. (レイ光学研究所) の4群5枚ユニライト型光学系が登場してしまいました(汗)

もちろんこの記述でも今まで様々なオールドレンズの実装光学系でさんざん研究してきた結果後群側に大きな特徴を持っていることが理解できています。

・・本当にこのユニライト型光学系の発明概念は、様々な光学系発明で参照されます!(驚)

❹と❺の2つで今度はトロニエ氏の発明案件が並びました。これらは明らかに写真撮影用の対物レンズ提供を見据えた発明であり、やはり光軸方向での非点収差と像面歪曲補正を実質的に低減できるとする設計概念に基づいているようです。合わせて非常高い透過率を有し、広い有効視野角と共にシンプルな設計と構造を配慮した光学設計により、容易に製産できる点を重点に発明したと自ら述べています(汗)

そして❻と❼でまるで明白になってしまいますが、結像時の平坦性の追求にどうしてもこれらユニライト型光学系の概念活用が必要だったみたいで、いったいどうして後群側の要素にトポゴン型の要素を含む必要があるのか、なかなかに難しい内容だったりします(汗)

特に❼などはまさに先日扱った、旧東ドイツはCarl Zeiss Jena製中望遠レンズ『Biometar 120mm/f2.8 (zebra) (P6)』の発明案件だったりします(汗)

そして極めつけは最後の❽で、何と日本特許庁宛て出願のMINOLTAに在籍している「田嶋 一雄」氏の発明案件が直近に示されてしまったワケで、これにはさすがにオドロキました!(驚)

これらの案件を少しだけ読んでみると、光学系前群の3つの群をそれぞれ単独使用にしている根拠は「その発明時概念のスタート時点で既に、単独使用による空間の存在が必要だったことが述べられている」ことから、パッと見で捉えてしまっていた「ダブルガウス型光学系の前群の貼り合わせレンズを剥がして単独使用に変更した」との受け取りが間違っていたことを今回反省しました(恥)・・特許出願申請書内の記述には明確に「エルノスター型光学系」が含まれており、それはスタート地点がダブルガウス型光学系ではなかったことを意味しています(汗)

さらにその結果、後群側にトポゴン型光学系の要素を組み入れることで非点収差と像面歪曲の補正に努めていた話の流れが、幾つかの特許出願申請書内記述を読んで知り得ました。但し、それは視野角の確保と像面の平坦性とのバランス性だと考えられるので(汗)、すると今回のモデルで後群側第4群が2枚貼り合わせレンズ化してしまった背景に理解が進むような気持ちになります (今回のモデルが中望遠レンズのため、トポゴン型光学系の要素よりも、むしろ貼り合わせレンズのほうが収差補正に適していたことを裏付けているから)(汗)

・・とは言っても、まだまだ研究が必要で、まるで理解できていません!(恥)

最終的に今回のモデルに実装する光学系の第4群を接着した根拠は、中望遠

レンズ域と言う視野角を多く必要としない環境の中で、F1.4と言う高速値

で製品化してきたことが大きく影響していたように考えられ、僅かな納得感

を得られたものの、今後も継続した研究課題になるのが確定です(汗)

それこそが冒頭のほうで述べた光学系構成図の色付の中で 色付第2群と 色付第3群との間の空間の必要性を「空気レンズ」と述べていた⓿の記述根拠として、幾つもの参照案件の記述が参考になった点も、今回の探索で手にした成果でもあります(汗)

実際に今回の個体を組み上げてみれば、まるでピント面の解像度が非常に高く「スパッと決まるピーク/山の気持ち良さ」に合わせて、実はそのピーク/山の前後動に非常に多くのオールドレンズで一般的に僅かに見え隠れするハズのフリンジ (ピント面の先に顕れるパープルフリンジや、合焦の手前に微かに滲むブルーフリンジ) が、ほとんど出現しない時点で「!!!」とのオドロキを隠せませんでした(驚)

実のところ、今回のオーバーホール作業で徹底的に「反射防止黒色塗料」を剥がしまくって、格納光学系各群の光路長を確保した結果「スパッとピーク/山に切り立つ際立ちの高さ」に、当初バラす前時点の実写確認時と明確に違いが現れ、思わず「おぉ〜!」と唸ってしまったくらいなので(汗)、何でも良いので自分のオーバーホール作業で納得できるモノが一つでもあれば良いのだ・・と言う惨めな理由付けだったりします!(恥)

つまりいわゆるトロニエ氏が発明した「凹Ultron 50mm/f1.8」的な光学系の発明概念とは、全く異なる角度からの着想だと言う点で、光学知識皆無な当方的には成果に感じた次第です (と言うお粗末な締めくくり)(笑)

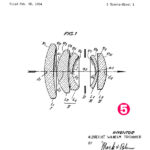

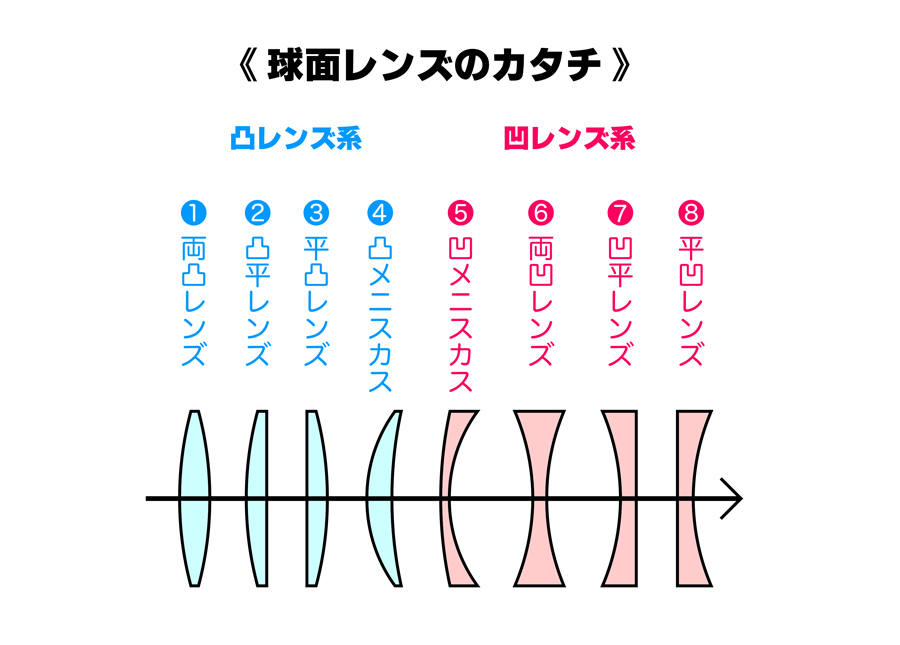

↑なお上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学硝子レンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・

↑なお上の図は「球面レンズのカタチ」を解説しており、光学系内の光学硝子レンズのカタチは凡そこれらのどれかに該当します (もちろん外形サイズや厚みに曲がり率などは任意です)・・

ちなみに入射光の透過する方向を黒色矢印で示しています (左から右に向かう方向)。

すると例えば❶ 両凸レンズは、表裏面の曲がり率 (膨らみ具合) を別にして、垂直方向での中心から左右に互いに突出している時点で「両凸レンズ」と呼称します。その表裏面での突出の度合いから一方が「平坦」の場合に❷や❸の呼称になります。

また「メニスカス (meniscus)」はレンズのコバ端 (上の図では上下方向の端部分を指す) とレンズの中心部分の厚みを比較した時の度合いを基に「中心>端:凸メニスカス」と呼称し(❹)

その反対を意味する「端>中心:凹メニスカス」と呼びます (❺) (メニスカスの詳説はこちらwikiに説明されています)。

そして 色付のグループを指して「凸レンズ系」を表し、一方 色付が「凹レンズ系」を意味します。

・・いずれも曲がり率が任意であることを前提にすれば、分かり易いと思います(笑)

従って入射光の方向性に対して「左から右に向かう透過」なら、その時に「凸平レンズ」と言われれば「前玉側方向が凸で後玉側方向の面が平坦」だと、すぐにレンズの向きが確定し理解が進むワケです(笑)

なお一部には「両平レンズ」と言う、要はまるで両面のガラス板のような光学硝子レンズが存在しますが、これは入射光/波長の分散を逆手に活用した概念で、実際に前後玉として使っていたりする光学設計があります (球面レンズではないので上の一覧には載らない)。

![]()

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は「Planar 85mm/f1.4 HFT《後期型》(QBM)」のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は「Planar 85mm/f1.4 HFT《後期型》(QBM)」のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

《当初バラす前のチェック時に気になっていた内容》

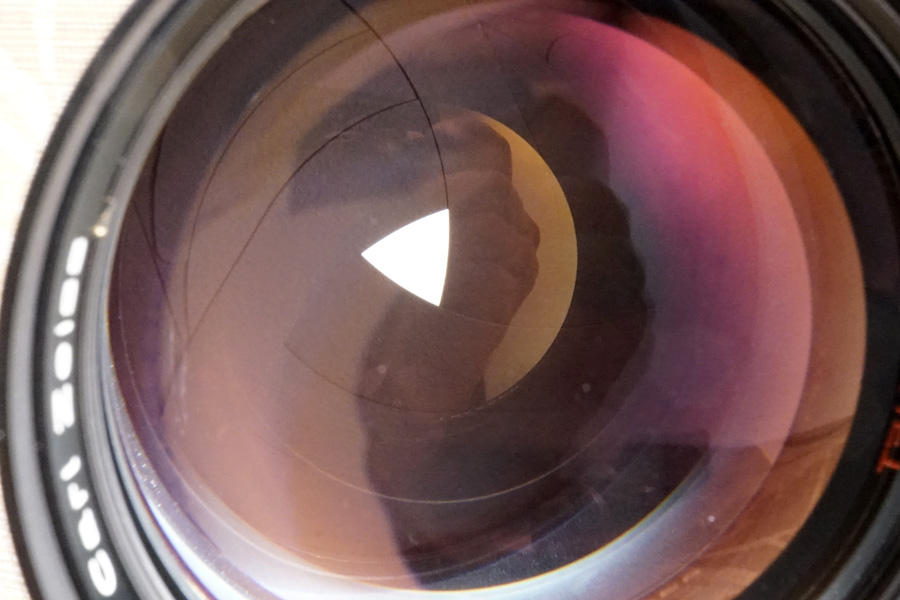

❶ 光学系内に点キズや微細な塵/埃、ヘアラインキズなどがとても多い。

❷ ご依頼内容のカビ菌の繁殖については確認できず。

❸ 距離環を回すトルクが僅かに重めの印象。

❹ 絞り羽根が完全開放していない (僅かに顔出ししている)。

❺ 絞り連動ピン押し込み動作の連携時に、絞り羽根の戻りが緩慢。

❻ 絞り環操作がガチャガチャしている。

❼ 実写確認時のピントの立ち上がりが不明瞭感強い。

❽ ラバー製ローレット (滑り止め) の接着成分が滲み出てきている。

《バラした後に新たに確認できた内容》

❾ 過去メンテナンス時に白色系グリースを塗布している。

❿ 黒色固着剤を多用している (国内の特定整備会社の所為と確定)。

⓫ 反射防止黒色塗料を光路長に影響が現れる箇所に塗布している。

⓬ 光学系内のキズや微細な線状コーティング剥がれは別の整備者の所為。

⓭ 絞り羽根開閉制御の微調整をしていない。

・・とこんな感じです。今回のオーバーホール/修理ご依頼内容は❷のみでしたが、当方的にはこれだけの要素について気になってしまった為、それらについて解説していきます(汗)

バラしてみると、おそらく過去メンテナンス時の整備者は2人関わっていると考えられ、1つ目の整備会社が全体的な整備作業 (おそらくオーバーホールだったと推測) を施した後のタイミングで、別の整備会社 (ッて言うか、在籍者は1人しか居ないところ) が光学系だけの清掃作業をしていると推察し、その際の作業時に各群へのキズつけや、特に光学系第1群前玉裏面側のヘアラインキズ状に見える微細な線状コーティング剥がれを残してしまったように思います。

これは前玉方向から光学系内を光にかざして覗き込むと視認できますが、最大で5cm長のヘアラインキズ状の微細な線状コーティング剥がれが残っており (他にも数本視認できる) このような直線的な清掃方向を執る整備会社は、それほど多くありません(汗)

ちゃんとした整備会社なら、通常は小さい円形状に弧を描いて清掃していくハズなので、このような直線的なヘアラインキズが残る/付くことは少ないです。

仮に蒸着コーティング層の経年劣化進行に伴い、光学清掃時に微細な線状コーティング剥がれが起きてしまったにしても、やはりこのような長い距離での直線的な清掃所為を執らないので「???」です(汗)

ちなみに今回の当方オーバーホール工程では、点キズまで含め、ヘアラインキズや蒸着コーティング層のこのような線状剥がれも起こしておらず「現状、蒸着コーティング層の経年劣化進行に伴う剥がれの程度は、とても良い状態を維持している (弱っていいない)」個体と考えられおそらくはその過去の光学清掃時の整備者が使う道具の問題と共に「直線的な方向性で清掃作業する整備者の所為、或いはその感覚そのモノの問題」とも考えられます。

近年、そういう光学清掃だけを低価格で行っている整備会社が居るようで、様々なカメラ店で整備済みを謳ってガラスケースに並べているようですが、当方的には疑問だったりします。

(単に整備済みと謳われても、光学清掃だけとは誰も気づけないと思うのですが)(汗)

・・当方はそういう曖昧に表現した「ごまかしの整備」を肯定していません!

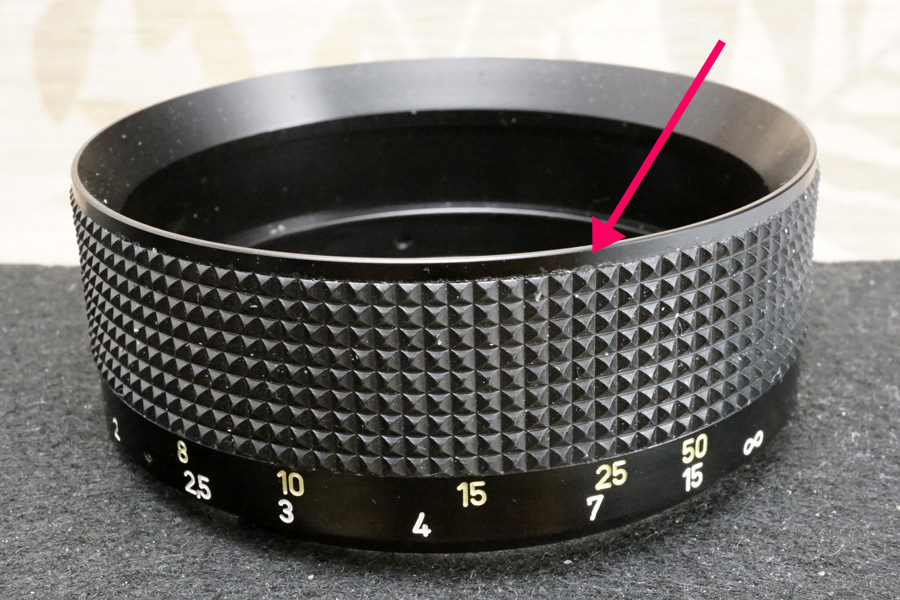

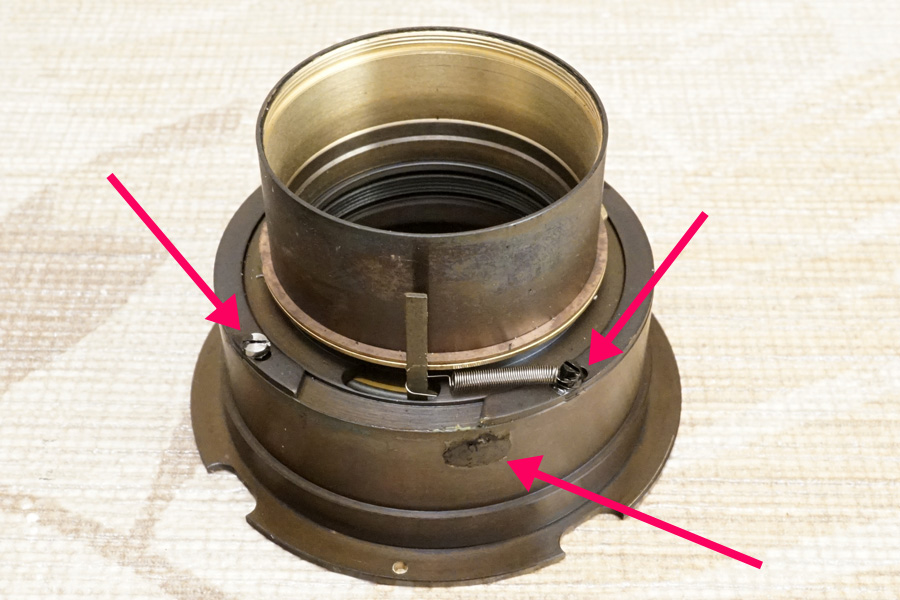

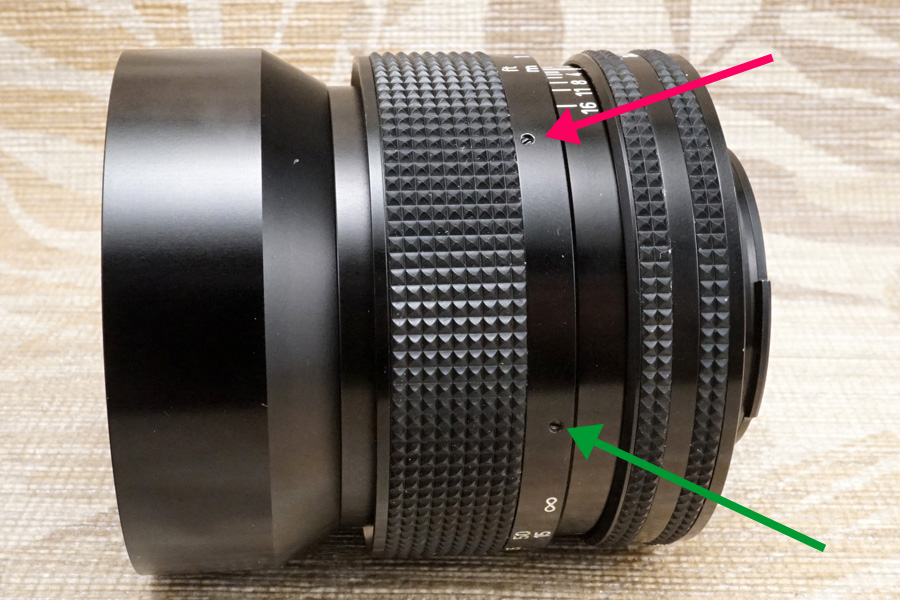

↑上の写真は、当初バラし始めている時の撮影写真ですが・・❽ ラバー製ローレット (滑り止め) の接着成分が滲み出てきている・・瑕疵内容の (当方的には、ラバー製ローレット (滑り止め) の接着剤成分が滲み出てきている要素も瑕疵と判定しています) 原因を露わにしている写真です(涙)

↑上の写真は、当初バラし始めている時の撮影写真ですが・・❽ ラバー製ローレット (滑り止め) の接着成分が滲み出てきている・・瑕疵内容の (当方的には、ラバー製ローレット (滑り止め) の接着剤成分が滲み出てきている要素も瑕疵と判定しています) 原因を露わにしている写真です(涙)

このように「強力な接着性能を持つ両面テープを使ってラバー製ローレット (滑り止め) を接着している整備会社は、1社しか確認できていない」為、おそらくその会社ではないかと推測していますが、この個体の整備に近年関わっていた1つ目の整備会社による仕業です。

剥がしてみると経年劣化進行に伴い接着剤成分が分解し始めているのが分かり、ご覧のように糸を引いています(涙)

実はこのモデルには距離環に1本 (太い幅) と絞り環に2本のラバー製ローレット (滑り止め) が貼り付けられています。この都合3本のラバーを剥がしても「本体金属側のメッキ加工に残る接着剤成分」と共に「ラバー側に残っている接着成分もまるで同じ量が執拗に付着している」ワケで(涙)、それは両面テープだから両方に接着剤成分が残る始末です。

・・マジッで、この接着剤成分を除去するのはめちゃくちゃ大変!!!(涙)

溶剤を使っても (ちゃんと数種類の溶剤を試して確認済) この残っている接着剤成分はほぼ溶けず、少しずつ溶かしながら剥がして取り除いていくしかできず、本当に大変な作業です!(怒)

このような強力な両面テープは、確かに工業製品として流通していますが「将来的に接着剤成分がどのように分解していくのかのデータシートを一切チェックせずに使ってごまかしている整備会社」の仕業と指摘でき、今までの14年間に数十本レベルで (3桁は超えていない印象) 扱っている為、相応な数のオールドレンズについてオーバーホール作業を行っている会社ではないかとみています(泣)

非常に恥ずかしいお話ですが、ちゃんと正直に申し上げていると述べているので、この接着剤成分の除去作業だけで丸々3時間を要した次第で、どんだけ当方の技術スキルが低いのかまで曝け出している始末です!(恥)

1時間作業ではなく・・3時間です!(恥)

↑距離環のほうのラバー製ローレット (滑り止め) もチェックすると、ご覧のように赤色矢印で指し示している箇所に接着剤成分の滲み出しが確認できます。汚れている為に固形化しているように見えますが、おそらくは一定期間で粘性を帯びていたと推測でき、当方的にはご依頼者様にご指摘無くてもこのような現状を放置プレイできず、申し訳ございませんが作業してしまいました (もちろんご依頼内容から逸脱している作業の為、ご請求内容には含みません/無償扱い)(汗)

↑距離環のほうのラバー製ローレット (滑り止め) もチェックすると、ご覧のように赤色矢印で指し示している箇所に接着剤成分の滲み出しが確認できます。汚れている為に固形化しているように見えますが、おそらくは一定期間で粘性を帯びていたと推測でき、当方的にはご依頼者様にご指摘無くてもこのような現状を放置プレイできず、申し訳ございませんが作業してしまいました (もちろんご依頼内容から逸脱している作業の為、ご請求内容には含みません/無償扱い)(汗)

このような接着剤成分の滲み出しが全周に渡り、或いはローレット (滑り止め) の幅の両側で起きている為、特に盛夏時など再びベトベトしてくるのではないかと思ったりします(涙)

当方的には、そういうベトベト感と言うのが気になる性分なので、特に撮影時のピント合わせの際に我慢してお使い頂くのは、いくらご依頼内容に含まれないからと言っても無視できません・・申し訳ございません。

↑こちらの写真も当初バラしている途中での撮影です。ヘリコイド群の古いヘリコイドグリースを一切溶剤洗浄しないまま、撮影しています(汗)

↑こちらの写真も当初バラしている途中での撮影です。ヘリコイド群の古いヘリコイドグリースを一切溶剤洗浄しないまま、撮影しています(汗)

「濃いグレー状」に変質しているのが分かると思います。おそらくウレアグリース系ではないかと推察しますが、変質は変質です(涙)

↑こちらの写真は完全解体が終わって、全ての構成パーツに対して当方の手による『磨き研磨』を施した後に撮影した、同じ構成パーツの写真です。ヘリコイドオス側 (左) にメス側 (中) と基台です (右)。

↑こちらの写真は完全解体が終わって、全ての構成パーツに対して当方の手による『磨き研磨』を施した後に撮影した、同じ構成パーツの写真です。ヘリコイドオス側 (左) にメス側 (中) と基台です (右)。

例えば左端の「ヘリコイドオス側」はアルミ合金材であるものの、溶剤洗浄しただけではこのように光り輝いている条ネジ山の状態に戻りません(汗)・・溶剤洗浄だけではハッキリ言って、1つ前の写真の黒っぽい色合いのままです。しかも多くの場合で、過去メンテナンス時は溶剤洗浄しただけですぐに組立工程に移ってしまいます(笑)

『磨き研磨』を施したので、このようなシルバーなアルミ合金材の条ネジ山が現れますが、しかしメッキ加工処理はそのまま残っている為 (当方では金属研磨剤などを使わないので、メッキ加工を剥がしません) 結果的にグリースなど塗布せずともツルツルと回転しながらのネジ込みができますから「むしろ当方ではトルクを与える目的と役目の為にヘリコイドグリースを塗布している」次第です(汗)・・一般的に言われることが多い「トルクを軽くする為に、粘性が軽めの成分/配合と添加剤のグリースを塗布する」との立場と、当方は真逆のスタンスなので(汗)「グリースに頼った整備」が好きな方々には、当方が行うオーバーホール作業は全く以て適していないことが明白です!(笑)

さらにそのメッキ加工について述べるなら、例えば左端のヘリコイドオス側を見た時、アルミ合金材の黒っぽいメッキ加工部分とシルバーなメッキ加工部部の2種類に別れていますが、これは当方が黒っぽい部分の『磨き研磨』を怠っているのではなく(笑)、このように2つのメッキ加工に分離させている製品設計だからです(笑)

そしてもっと言うなら、これらヘリコイド群の条ネジ山をよ〜く観察すれば「どうして黄銅材とアルミ合金材の組み合わせで製品設計してきたのか???」も分かるワケですね(笑)

ご依頼者様の距離環や絞り環に対するトルク感のご印象は『オーバーホール/修理ご依頼受付フォーム』での入力事項で把握できている為、今回のオーバーホール作業ではそれに見合うトルク感に仕上がるよう「トルクを与えて」組み上げています。

また黄銅材 (中) のヘリコイドメス側の条ネジ山を観ても分かるとおり「当方は条ネジ山の谷部分まで磨き上げてしまわない」方針なので、経年の中で起きてきたメッキ加工上の酸化/腐食/サビ要素については手を触れません。

それは「そもそも条ネジ山の原理から自明の理」だからであり、不必要な金属用研磨剤を使う所為などは執りません(汗)

↑当初抜き出した時の鏡筒 (黄銅材) です。経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビにより「焦げ茶色」に変質しています。すると赤色矢印で指し示している箇所に「黒色の固着剤」が確認できこのような色合いと性質の固着剤を使っている整備会社は少ないですが、確かに日本国内の会社で今までに当方でも扱っています。

↑当初抜き出した時の鏡筒 (黄銅材) です。経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビにより「焦げ茶色」に変質しています。すると赤色矢印で指し示している箇所に「黒色の固着剤」が確認できこのような色合いと性質の固着剤を使っている整備会社は少ないですが、確かに日本国内の会社で今までに当方でも扱っています。

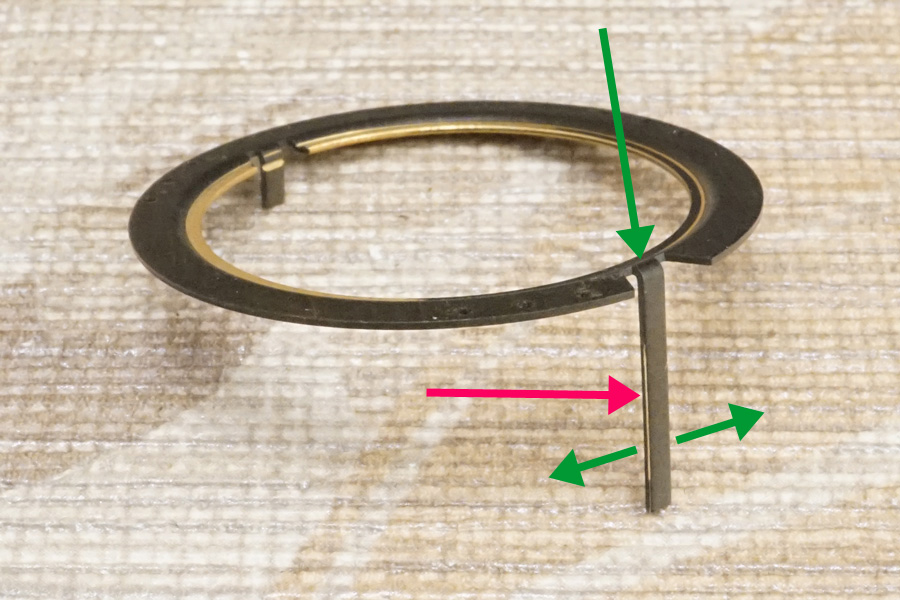

↑さらに鏡筒最深部に組み込まれる絞り連動ピンの構成パーツを並べました。これらの中で実は「位置決め環と開閉環」だけに、当時のRolleiが被せていた「平滑メッキ加工」が確認できます (他のパーツや部位には一切メッキ加工されていない)。

↑さらに鏡筒最深部に組み込まれる絞り連動ピンの構成パーツを並べました。これらの中で実は「位置決め環と開閉環」だけに、当時のRolleiが被せていた「平滑メッキ加工」が確認できます (他のパーツや部位には一切メッキ加工されていない)。

ちゃんと確実な平滑性を確保しているメッキ加工ながら、独特なメッキ仕上げなので見ただけですぐに分かるくらいです(汗) また「開閉環」にはこの後の時代にシンガポール工場に移管してからもなお、設計概念を引き継ぐことになった「プレッシング時に直角に板金を曲げて用意する開閉アームと制御アームの製品設計」がこの頃から用意されていたことも確認できます。

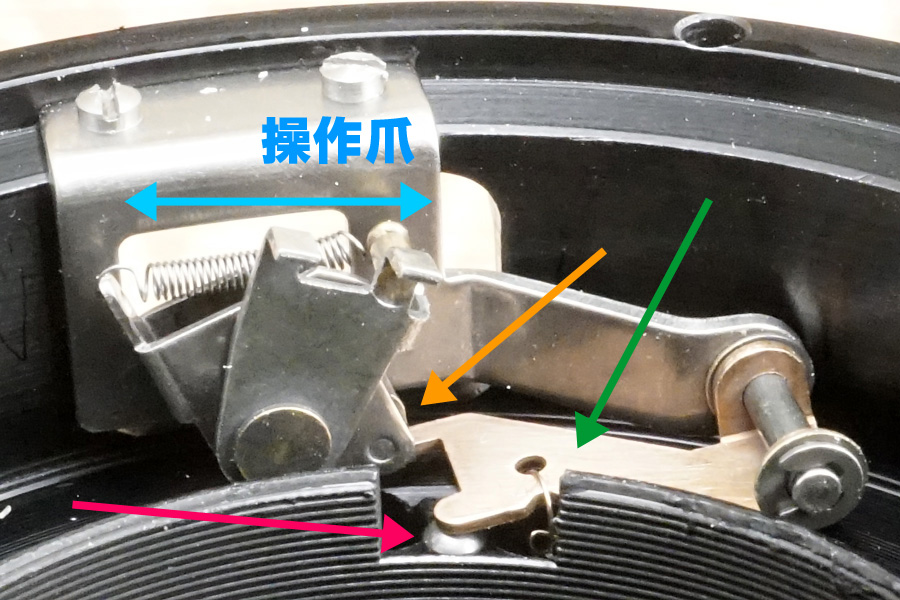

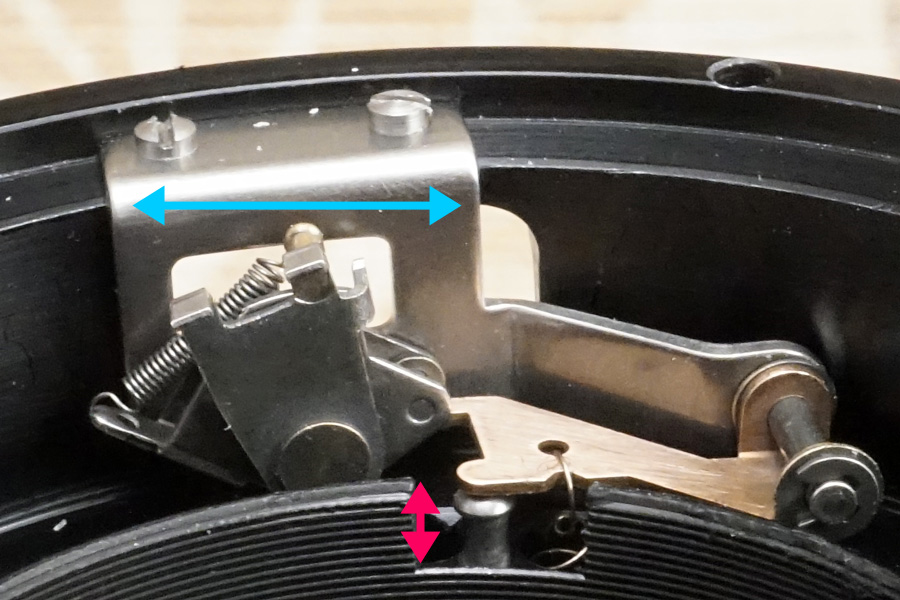

↑特にこの長いほうの「開閉アーム」は、ご覧のように根本が直角に曲げられてプレッシングされているものの、組み込まれるとマウント面から飛び出ている「絞り連動ピン」の操作に従い、上の写真のグリーン色の矢印のように左右方向に回される為、経年の中でその「絞り連動ピン機構部」の微調整が適切ではなかった場合、上の写真で赤色矢印で指し示すような経年の擦れ痕が板状アームに残ってしまいます(泣)

↑特にこの長いほうの「開閉アーム」は、ご覧のように根本が直角に曲げられてプレッシングされているものの、組み込まれるとマウント面から飛び出ている「絞り連動ピン」の操作に従い、上の写真のグリーン色の矢印のように左右方向に回される為、経年の中でその「絞り連動ピン機構部」の微調整が適切ではなかった場合、上の写真で赤色矢印で指し示すような経年の擦れ痕が板状アームに残ってしまいます(泣)

今回の個体は、残念ながら過去メンテナンス時の (おそらくオーバーホールした1番目の整備会社で) 適切に微調整が施されず、そのまま組み上げられてしまった結果この擦れ痕がついてしまい、冒頭に挙げた以下の瑕疵内容の原因として考えられます。

❸ 距離環を回すトルクが僅かに重めの印象。

❹ 絞り羽根が完全開放していない (僅かに顔出ししている)。

❺ 絞り連動ピン押し込み動作の連携時に、絞り羽根の戻りが緩慢。

❻ 絞り環操作がガチャガチャしている。

⓭ 絞り羽根開閉制御の微調整をしていない。

これらの中で特に多くの皆さんが間違って解釈している内容の一つに「距離環を回すトルクの問題=塗布するヘリコイドグリースの粘性の問題」と受け取っていることが多いと指摘できますが、これは適切ではありません(汗)

そもそも距離環を回す操作は「ピント合わせ」を指すワケですが、そのピント合わせは「鏡筒の繰り出し/収納操作」によって行われています。つまり距離環を回している時、鏡筒の位置が変化している為、距離環を回した時に連携して回転しているヘリコイドオスメスの条ネジ山の摺合せには「必ず鏡筒からの抵抗/負荷/摩擦も影響している」点を考慮に入れるべきです。

さらにその鏡筒の内部に組み込まれている絞りユニット内絞り羽根の開閉動作は、多くのモデルの場合「絞り羽根の開閉角度を制御する部位からのチカラを常時受け続けている」ワケであり、それはマウント規格の違いにより、例えば「絞り羽根を常時閉じるチカラ」が加わり続けるのか、或いは「常時開くチカラ」なのかはそれぞれのマウント規格の内部構造/製品設計により変わります。

この時、その絞り羽根の開閉動作に常に影響を与え続けている「チカラ」を開放するのか、或いは一意のチカラをさらに加えるのかが「カメラ側からのシャッターボタン押し込み動作に伴う絞り羽根制御の最終地点」であることを、非常に多くの人達が見逃したまま考えています。

従って「距離環を回す→ヘリコイドオスメスの摺合せ→鏡筒の上下動→絞り羽根制御のチカラ伝達→シャッターボタン押し込みに伴う設定絞り値制御」と言う一連の連携動作時には、必ずヘリコイドグリースの粘性以外に一連の別のチカラが影響を与え続けていると受け取るべきなのです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

そして注意深い人は上の写真とそれに続く解説を読んでいて気になっているかも知れませんが「取り出した鏡筒の写真」を見た時に写っていた「引張式スプリングが開閉アームを引っ張っている」チカラの存在を思い出しているかも知れません(汗)

確かに引張式スプリングによってこのモデルの場合「絞り羽根は常に開くチカラが加わっている」のは、製品設計上100%間違いありません。しかしそれはその「開閉アーム」に対して (上の写真で言うなら) 向かって右側に引張式スプリングが引っかかっている状況から「擦れ痕がそのせいで残るとすれば右側サイドの話」であって場所が違うことになります(汗)

・・何を言いたいのか???

そうなのです。前述の一連の流れをもう一度表記して示すなら、次の中で赤色文字で表記されている箇所からのチカラが最終的に「開閉アーム」に与えられる為に、上の写真のような擦れ痕が残ったのです・・「距離環を回す→ヘリコイドオスメスの摺合せ→鏡筒の上下動→絞り羽根制御のチカラ伝達→シャッターボタン押し込みに伴う設定絞り値制御」。

つまり上の写真の「開閉アーム」に残った擦れ痕を与えた犯人は「マウント部の絞り連動ピンに係る操作爪からのチカラ」であり、その部位からのチカラが適切に加わっていなかったことを示す『因果関係の証拠』だと述べているのです(泣)

・・これが「観察と考察」であり、因果関係の把握とその改善を導いてくれます。

実際には後で説明しますが、その「絞り連動ピン機構部の操作爪」が与えるチカラのレベルは「常に一定」なのがこのモデルの製品設計上判明している為、実は別の部位の微調整を過去メンテナンス時の (近年の一番目のほうの) 整備者がミスッたのが真の原因なのです。

そしてそのミスの「証拠」こそが、開放時の「絞り羽根の極々僅かな顔出し=約0.3㎜程度」であり、それは絞り羽根の開閉制御を司るパーツの締め付け固定位置をミスッたことに他なりません(涙)

さらにそれにプラスしてヘリコイドオスメスのネジ込み位置の微調整まで一緒にミスっていた結果「設定絞り値:f5.6〜f16間で絞り羽根の戻りが緩慢」と言う別の瑕疵まで誘引していた次第です(涙)

このようにこのモデルを整備する際、自分はいったい何処の何の微調整を行い、その結果が何処の何に影響を与えるのかについて、ちゃんと理解していない限り「このモデルの適切な組み上げには至らない」と明言できるので、冒頭で述べたとおり「超高難度モデル」なのだと指摘しているのです(泣)

結果的に、前述した数々の残っていた瑕疵内容のうち❸〜❻と⓭について、その因果が判明し、且つその改善についても明確になった結果、今回のオーバーホール作業で適切な微調整に戻すことが適いました(涙)

このように述べると「自分で自ら技術スキルが低いと明言している」と着信した誹謗中傷

メールの文面の中で指摘されていることもありますが(笑)、まさにそのとおりで一切反論できません!(恥)

何故なら、ここまでの解説のように「当方は何一つ難しい処置を施す技術スキルを持たず、ヤッている内容の全ては・・単に製産時点に可能な限り戻す努力をしているだけ」であり、そこにプロの整備者たる資質は、微塵も介在していないからです!(恥)

・・だから当方はプロではありませんし、プロに含まれる要素すら持ち得ていない!

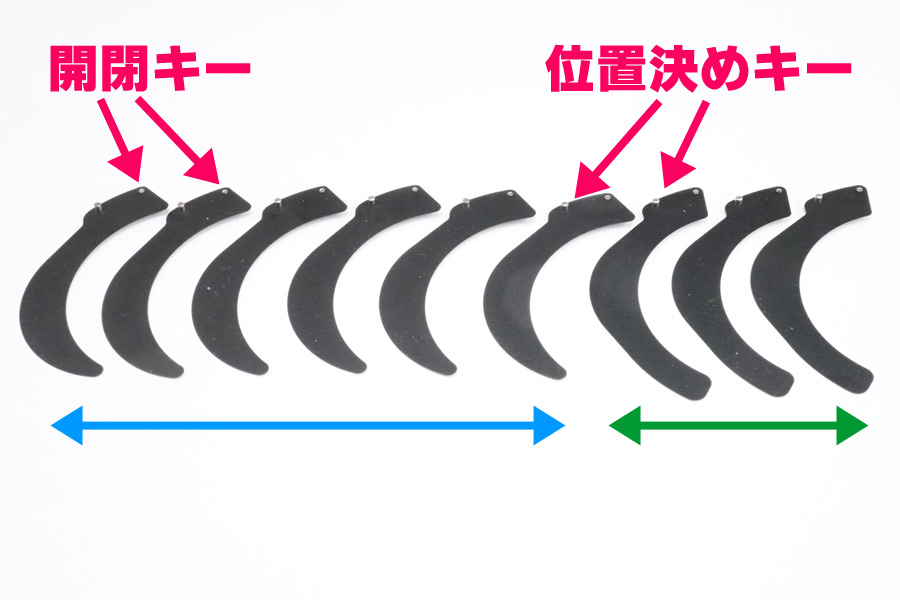

↑上の写真はこのモデルが実相している9枚の絞り羽根を並べた写真です。大きく2種類のカタチに造られており (ブルー色の矢印で囲っている処のカタチとグリーン色の矢印で囲っているカタチ)、且つそれぞれの絞り羽根表裏に「開閉キーと位置決めキー」がプレッシングされています。

↑上の写真はこのモデルが実相している9枚の絞り羽根を並べた写真です。大きく2種類のカタチに造られており (ブルー色の矢印で囲っている処のカタチとグリーン色の矢印で囲っているカタチ)、且つそれぞれの絞り羽根表裏に「開閉キーと位置決めキー」がプレッシングされています。

従ってこのモデルでは絞り羽根を閉じていった時「最小絞り値:f16時には三角形の開口部に至る」以上、開口部の辺の数と絞り羽根枚数が合致しない為、そこには「絞り羽根の組み込み時に何か法則性を伴っている」が故に「絞り羽根が閉じきった際に正九角形に至らない」のだと理解が進みます(汗)

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある) その「キー」に役目が備わっています (必ず2種類の役目がある)。製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環 (リング/輪っか)

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

↑あくまでもイメージとして絞り羽根を指して撮影しています (実際の絞り羽根組み込みは上の状態にはなりません)・・但し、絞り羽根を指す順番は正しくこの順番になります。

↑あくまでもイメージとして絞り羽根を指して撮影しています (実際の絞り羽根組み込みは上の状態にはなりません)・・但し、絞り羽根を指す順番は正しくこの順番になります。

するとよ〜く観察すると、下の位置決め環に用意されている3本ずつの切り欠き/スリット/溝の傾きと隣接する距離の違いが分かります。これこそが「絞り羽根が閉じていく途中に1枚ずつの絞り羽根が微妙に角度を変化させつつ、最終的な最小絞り値の三角形へと閉じる角度を変化させる」製品設計として造られているのが判明するワケです(汗)

そしてそれが意味するのは「絞り環に刻印されている各絞り値と、その時の絞り羽根の開閉幅 (開口部の面積/カタチ/入射光量) は、この3本の切り欠き/スリット/溝から一意に決まっている」との気づきを得られなかった、一番最初の整備者の未熟さを指摘しているのです!

つまり絞りユニットの内部で、絞り羽根が閉じる時の角度を微調整する機能を装備していないことが明白だと言っているのです。

皆様は当方がこのブログで執拗に述べ続けている話である「観察と考察」或いはそこから導きを得る「原理原則」について、大袈裟に煽っている行為だと非難し続けますが、然しここまでの説明の中で、ちゃんと道理が通っているのではありませんか???

・・それなのに、どうして非難するのでしょうか(涙)

当方は日々、そのジレンマの中で悶々としているのです(涙) 決して煽っているワケでもなく、正直に気づきの内容を述べているにすぎませんし、それはそもそもこれらオールドレンズ達を当時苦心惨憺しながら製品化していった設計技師達の努力と苦労に意地と工夫、そして血と汗と涙の結実である点を、内部を観られない皆様に少しでもご紹介して「そのオドロキの内容を共有したい」だけなのですが、それがウザイみたいです(涙)

↑話の内容はガラッと変わり、上の写真は当初バラして取り出したばかりの時に撮影した、アルミ合金材の格納筒にモールド一体成型された光学系第3群です。写真スキルがド下手なのでちゃんと上手く撮影できていませんが、赤色矢印で指し示している箇所に「固着剤」が全周に渡り残っています(汗)

↑話の内容はガラッと変わり、上の写真は当初バラして取り出したばかりの時に撮影した、アルミ合金材の格納筒にモールド一体成型された光学系第3群です。写真スキルがド下手なのでちゃんと上手く撮影できていませんが、赤色矢印で指し示している箇所に「固着剤」が全周に渡り残っています(汗)

ところが、前のほうに掲載した取り出したばかりの鏡筒の写真では「黒色の固着剤が塗布されていた」のに、上の写真は「固着剤」の色合いであり、しかもその固着成分の強度は明らかにこちらの「固着剤」のほうが低いレベルなのです。

上の写真で赤色矢印が指し示している箇所は締め付けのネジ山であり、この格納筒は「光学系前群格納筒」であることを表しています。従って上の写真に上方向に突出しているのが光学系第3群のコバ端であるものの、さらにこの内部に「光学系第2群と第1群前玉が格納される」ことを意味します。

・・はたしてどうして成分が異なる固着剤を使うのでしょうか???

一般的な整備者の思考として推察するなら「経年の中で光路長が狂うのを防ぎたい考えが最大のハズ」なのは至極自然な考察の流れだと思うのですが、だとすればどうしてワザワザ固着能力の低い「固着剤」を光学系前群格納筒のネジ山に塗布したのか・・その道理が通らないのです(汗)

これが結果的に今回扱ったこの個体の光学系内に残るキズや微細な線状コーティング剥がれの根拠に繋がり「2人目に光学清掃しただけの整備者の存在」を確定づけさせ、他の部位を触っていないことを確信した根拠です (何故なら、光学系以外に残る固着剤は黒色であり固着強度がまるで違うから)。

ちなみに上方向に突出している光学系第3群の光学硝子レンズコバ端着色も雑すぎます(汗)

↑上の写真は当方の手による『磨き研磨』が終わった状態を撮影しました。コバ端着色に塗りムラが酷かったので、一旦全て剥がしました(泣)

↑上の写真は当方の手による『磨き研磨』が終わった状態を撮影しました。コバ端着色に塗りムラが酷かったので、一旦全て剥がしました(泣)

但し、この格納筒のアルミ合金材にモールド一体成型されている領域のコバ端着色は (塗りムラがないのですが) 製産時点を意味しており、当然ながらモールドされている為、処置できません。

↑上の写真は同じ光学系前群格納筒を撮影していますが、今度は前玉側方校から覗き込んで撮っています。

↑上の写真は同じ光学系前群格納筒を撮影していますが、今度は前玉側方校から覗き込んで撮っています。

やはり「反射防止黒色塗料」の厚塗りが確認され、特に「光路長にモロに影響を来す箇所」に塗られていた「反射防止黒色塗料」を除去しているのが赤色矢印で指し示している箇所の意味です。

この赤色矢印で指し示している箇所をイメージ的に述べるなら「オールドレンズの鏡胴に於ける、前玉側方向→後玉側方向を示す前後/直進方向の距離=光学系にとっては、それは光路長を確定させる距離」と指摘できる為、例えば上の写真でグリーン色の矢印で指し示している箇所の「格納筒の内壁部分」については、基本的には光路長に一切影響を与えません(汗)

但し、例えば格納する光学硝子レンズのコバ端を着色していて、且つその塗料の厚みが許容を超えて厚すぎた場合、その光学硝子レンズを格納筒に収める際に「格納筒の内壁と干渉してしまい最後まで確実に格納されない場合がある」ので、そのような状況の時は間違いなく光路長に影響を来すのみならすせ「下手すれば光軸ズレや偏芯を招く」脅威にも至ります!(怖)

特に「偏芯」が起きていた場合、光軸に対しての例えば外周領域での収差の現れ方に一定の法則性が消えて「例えば撮影した写真の左下の収差の状況と右上の状況が一致しない=偏芯の現れ」と言う話になります (もちろん左上と右下の不一致も同じ)(涙)

しかもそのような不一致の状況は「全ての実距離で同じように不一致が続く」ので、距離環を回して別の被写体を使って撮影しても似たような結果が確認できます(汗)

ところがこの時「或る特定の距離の被写体を撮影した時だけ現象が顕れる」としたら、それは光学硝子レンズの格納時の問題ではなく「特定の群の光学硝子レンズに起きている瑕疵が原因」との判定に至ります。

これは以前、旧東ドイツのCarl Zeiss Jena DDR製広角レンズ「Flektogon 35mm/f2.8 (zebra)」をオーバーホール/修理した際に起きていた瑕疵内容であり「特定の距離の被写体を撮影した時だけ、紫色の影が写真に写り込んでいる」と言う、ちょっとした心霊写真のような話にもなりかねないような内容でしたが、いろいろ調べると光学系第3群の2枚貼り合わせレンズに起きていたバルサム切れだったりしました(笑)

しかも「どうして紫色なの???」についても因果関係を追求し、最終的に「コバ端着色した反射防止黒色塗料のインク成分がバルサム剤に飛んでいた」結果、その結像時に集光した入射光の中に「明確な像を結んでいたから」ボケた紫色だったり、鋭い解像度の紫色だったりと、まるで心霊現象みたいなコワイ話だったのです(笑)

もちろん当初バラす前時点の実写確認で確認できたものの、その時光学系内をどんなにLED光照射で照らしてチェックしようとも、そのバルサム切れは発見できなかったのです (もちろん紫色自体が光学系内に一切視認できなかった)(汗)

ところが光学系を取り出した時、問題の光学系第3群貼り合わせレンズだけをチェックすれば明白にバルサム切れが起きており、且つその領域のカタチが一部の実写に明確に残って確認できた為「バルサム切れ領域のカタチが結像時にハッキリ現れたり薄くボケたりしていた」との判定に至りました。そして実際にバルサム剤を溶剤を使い剥がしたところ「そこで初めて薄く紫色のインク成分が視認できた」結果、その因果に「反射防止黒色塗料」が関わっていた (だから紫色の影だった) との結論が導き出されました(汗)

従って光学系の格納時には「光軸ズレや偏芯」が起きないよう細心の注意を払うと同時に「光路長の逸脱」もピント面を甘くしたり、或いは今回の個体のように「ピントのピーク/山でその切り立ち/際立ちが甘い」或いは別のオールドレンズで実際にあった「ピーク/山の前後動に

薄く現れるパープルフリンジやブルーフリンジ」の出現なども、まるで光学設計から乖離した話だったりするのです (要は整備レベルの問題)(涙)

・・それ故当方では「反射防止黒色塗料」を徹底的に敵視しています!

↑溶剤に拠る「反射防止黒色塗料の完全除去」が終わったところを撮影しました。

↑溶剤に拠る「反射防止黒色塗料の完全除去」が終わったところを撮影しました。

逆に言うなら「どうして製産時点から、このように銀色にメッキ加工してあったのか???」との疑念が湧かないから拙いのだと言っているのです!

もっと言うなら「ではどうしてこの光学系前群格納筒の内部に残る、濃い青色のメッキ加工と銀色のメッキ加工の違いが存在するのか???」について、どうしてちゃんと考えないのでしょうか???

からくりを述べるなら、この銀色のメッキ加工部分は「アルミ合金材の陽極アルマイト仕上げ」になっており、格納する光学硝子レンズの確実な格納を促している根拠なのです。

・・つまりこの箇所に「反射防止黒色塗料」を着色するのは禁じ手なのです!

特に光路長にモロに影響を来す直進方向/前後方向に影響を及ぼす箇所への「反射防止黒色塗料」着色は、整備者自らが光路長への影響を認識しているとしか言いようがありません(汗)

(何故ならその着色した塗料の厚み分が、ソックリそのまま光路長にとり不必要な厚みだから)

反射している領域が光学系内に残ろうが残るまいが、それは製品設計者、ひいては光学設計者が認知している内容なのではありませんか??? それがそのモデルの光学設計の結果として写し出される写真の「事実」なのでは・・ありませんか???

この時、この事実を考える時4つの思いが頭の中で交差してとても複雑な心境に至ります(涙)

❶ 製品設計者/光学設計者は迷光を承知の上で、光学硝子レンズの格納最優先に設計した。

❷ 整備者は光学系の見てくれの良さ追求に「反射防止黒色塗料」を塗りまくる。

❸ 迷光/フレア/反射を嫌う人達/勢力の存在とその論説。

❹ それでも見てくれの良い個体を手に入れたいのが人情でしかない!

如何ですか??? この❶〜❹までの内容・・当方にとってはなかなかにハードな内容ばかりです(涙) いつもこの4つの葛藤の中で悶々した思いのままオーバーホール作業を続けているのがホンネだったりします(涙)

先ず❶はまるで当然な話です。結像点が極僅かでもズレを生じたら、そもそもの製品価値が消失します!(怖) 写真を撮影する道具であるのがオールドレンズである以上、実装する光学硝子レンズの格納位置確定は死守するべき項目なのです(泣)・・それを犠牲にしてまで組み上げるべき要素は「オールドレンズの内部には皆無/ゼロぉ〜ぉ〜!(吠)」なのです(汗)

その一方で実は❷の話は❹と密接に関わっており、これが人情である以上、どうにも防ぎようのない話であることは自明の理です(涙)

そしてそれを促しているのが❸であり、まるで説得力が強い内容なので、当方のような低俗極まる人間には反論の余地すらありません(涙)

結局、毎回のオーバーホール作業時にこのような葛藤の中で苦しみながら仕上げていくしかないのです(涙) しかも今ドキ、当方も同じですがオークションなどで手に入れる方も多く、或いはカメラ店のガラスケースに並ぶ個体達に羨望の眼差しが集中するのも、まるで人情であり「看板」に影響されるのも仕方ないリアルな現実なのです(涙)

・・それに抗ったところで、当方のような人間にできることはたかが知れています(笑)

仕方ないので「製産時点のメッキ加工を復活させることだけを主眼に据える」ことで、光学系格納筒内部での光学系硝子レンズ格納位置確保は「製産時点」を基準に据えるべきとの当方スタンスです(涙)

・・技術スキルが低い当方には、それしかできないのです!(涙)

バラす前の実写確認と、組み上げ後の実写確認で調べているピーキング反応レベルの相違は、それの辻褄合わせにすぎず、何ら根拠にはなり得ませんが、そうは言っても藁にも縋りたい思いのままオーバーホール作業している身の上にとり、少しでも納得感を得られる根拠なら「それに縋りたい」と言う、何とも恥ずかしい経緯なのです(恥)

・・申し訳ございません。

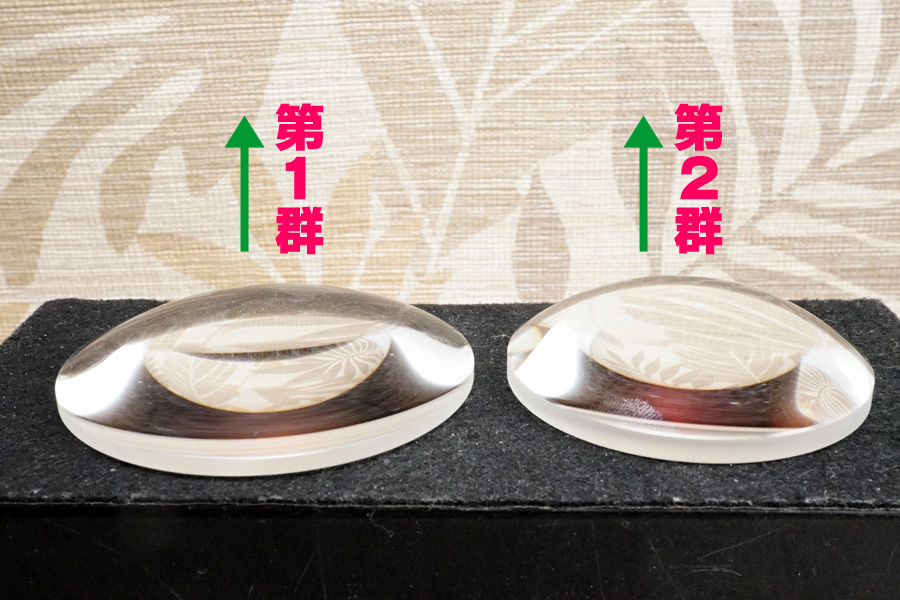

↑このモデルから取り出した光学系を順に並べて撮影していきます。光学系前群を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で表します。またグリーン色の矢印が指し示す方向は、前玉の露出面側方向を意味します。

↑このモデルから取り出した光学系を順に並べて撮影していきます。光学系前群を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で表します。またグリーン色の矢印が指し示す方向は、前玉の露出面側方向を意味します。

↑同様光学系前群の第1群前玉と第2群ですが、今度はヒックリ返して裏面側を撮影しました。

↑同様光学系前群の第1群前玉と第2群ですが、今度はヒックリ返して裏面側を撮影しました。

するとこの時、左側の第1群前玉の裏面に写っている背景紙の柄の映り込みが「歪曲していない」点を以て「平坦な面である」ことが分かると思うのです (もちろん実測して判明しているが)・・つまり前玉は凸平レンズです。

また第2群は背景紙の映り込みが歪曲している為「凸メニスカスレンズ」なのが確定します。

なおここまでの写真から「光学系前群の第1群前玉と第2群の光学硝子レンズコバ端は、製産時点も未着色だった」ことが確定します(汗) もちろん光学系前群格納筒 (第3群がモールド

一体成型されている部位) 該当格納箇所は「銀色の陽極アルマイト仕上げのまま」なので、これら第1群前玉〜第2群のコバ端に係る迷光騒ぎの話は「光学設計者も、製品設計者も承知の上の製品化」との言い回しには、相当な根拠が伴うものと、当方的には判定しています(汗)

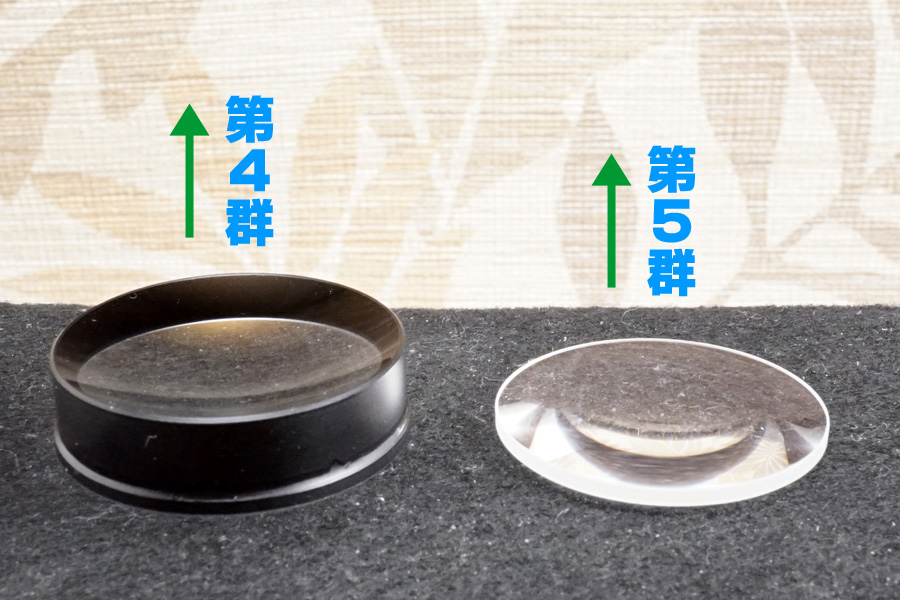

↑前群側の格納筒にモールド一体成型されている光学系第3群は既に撮影済なので省きます。上に並べたのは後群側第4群の2枚貼り合わせレンズと第5群後玉です。同様絞りユニットを挟んで格納する光学硝子レンズの向きが反転する為、グリーン色の矢印で指し示している方向も逆転します。

↑前群側の格納筒にモールド一体成型されている光学系第3群は既に撮影済なので省きます。上に並べたのは後群側第4群の2枚貼り合わせレンズと第5群後玉です。同様絞りユニットを挟んで格納する光学硝子レンズの向きが反転する為、グリーン色の矢印で指し示している方向も逆転します。

↑ここではマウント面から飛び出ている「絞り連動ピン」の機構部を、そのマウント部の内部を拡大撮影して解説していきます。

↑ここではマウント面から飛び出ている「絞り連動ピン」の機構部を、そのマウント部の内部を拡大撮影して解説していきます。

・・冒頭で述べたとおり、この部位は微調整機能を有していないことを説明します。

赤色矢印で指し示している箇所に引っ込んだまま刺さっているのが「絞り連動ピン」であり、その頭部分です。

さらにその上にグリーン色の矢印で指し示している箇所の「リフター (連携するチカラ伝達用板状パーツ)」が、前述絞り連動ピンの頭を抑え込みつつも、その一方の端が「操作爪機構部の下部に刺さっている」のをオレンジ色の矢印で指し示しています。

結果、絞り連動ピンが押し込まれると「その押し込まれた量の分だけ」チカラが伝達されて「操作爪が左右方向に首振り運動する」ことを、上の写真で解説しているのです。

この時、リフターには1本の引張式スプリングが刺さっているのが分かり「常時絞り連動ピンを外方向に押し出し続けている」チカラが加わっていると理解できます (絞り連動ピンが押し込まれても、すぐに押し出すチカラが引張式スプリングによって与えられているから)。

その一方で「操作爪」の直後には、やはりもう1本の別の引張式スプリングがセットされていて「絞り連動ピンが必要以上に押し込み続けられた時に、その余計な (不必要な) チカラを相殺させる目的と役目の引張式スプリング」なのも理解できます。

・・実はこの機構部の原理を全く理解していない整備者が、あまりにも多すぎる。

のが問題なのです。そしてそれはとりも直さず「M42マウント規格品に備わる絞り連動ピンの機構概念に一致している」ことすらまるで見えていません(笑)

そうなのです! M42マウント規格品の多くのモデルが有する「絞り連動ピン」も、必要以上に押し込まれることを嫌うのです。

従ってそれに製品設計段階で対処しているモデルなのかどうかは、個別に異なるものの (必要以上に絞り連動ピンが押し込まれても相殺できる能力を有するか否かの話) 基本的にこの絞り連動ピンから伝わるチカラが一意であることを理解する必要があるのに、それを怠っています。

↑実際に写真撮影する時にこのマウント部をグッと押し込んで (絞り連動ピンを押し込んで) 拡大撮影しました。

↑実際に写真撮影する時にこのマウント部をグッと押し込んで (絞り連動ピンを押し込んで) 拡大撮影しました。

するとご覧のように「絞り連動ピンが押し込まれると、操作爪が左方向に傾いた」のが分かると思います。

ところがここで問題になるのが「操作爪の傾きの量」であり、それをブルー色の矢印で指し示して囲っています・・何故ならこの操作爪がガシッと掴んで離さないのが「絞りユニットから飛び出ている開閉アーム」だからです!

そしてそれが意味するのは、今回の個体で言う時「開閉アームの片側だけを削っていた真犯人は、コイツ操作爪!」と言うストーリーです(笑)

然しここまでの解説で「この絞り連動ピン機構部には微調整機能が無い!」と述べました・・間違いなく微調整は設計されていません!(笑)

だからこそ、これら「QBMマウント規格品」の非常に多くの個体で、この「操作爪」の左右の爪を強制的に変形させて「開閉アームの制御をムリヤリ変えさせている整備が未だに横行している」のだと言っているのです。

本来、正しくは上の写真のとおり「操作爪の爪は左右で互いに水平状態」なのが適正です。ところが左側の爪だけ下に曲がっていたり、逆に右側だけ上に傾いていたりと、水平に揃っていない個体があまりにも多いのです。

酷い場合は、前述「開閉アーム」自体をペンチなどで強制的にムリに曲げて、絞り羽根開閉時の制御を変えている「ごまかしの整備」も、とても多いのです(涙)

ところが今回の個体はご覧のとおりキレイに製産時点を維持し続けており、水平をキープしています!(驚)

するとこの事実から導き出された話が「別の部位の絞り羽根開閉制御をミスッた」結果、開放時に絞り羽根が極僅かに顔出ししていたり、距離環を回す際にチカラが伝わって影響を与えたり、最終的には「この操作爪が強く開閉アームの片側を擦り続けていた」ことまで判明してしまったと言っているのです。

それは上の写真を観ると分かります。絞り連動ピンが押し込まれている時の押し込み量「赤色矢印」の長さに比べて「操作爪が移動しているブルー色の矢印の傾きのほうが大きい」事実から、これら2本の引張式スプリングのチカラがとても大きく影響を及ぼしていると指摘でき、特に「操作爪の背後に居る引張式スプリングのチカラが、最終的に開閉アームの片側を削り続けていた」との結論に到達します。

ここまでの解説で当方が行う「観察と考察」の流れがご理解頂けだと思いますし、その結果導き出された「別の部位での絞り羽根開閉制御」により、それを正せば製産時点の絞り羽根開閉に再び戻り、開閉アームの片側を削り続けることも解消でき、結果的に完全開放が行われて、一部絞り値での絞り羽根の動作の緩慢も消滅すると言えるのです(笑)

だから「観察と考察」により「原理原則」に照らし合わせれば、自ずと自然に製産時点の「本来在るべき姿」への微調整範囲を知ることになり、そのように組み立ててあげるだけで簡単にオールドレンズを適切な状態に仕上げられるのです(笑)

・・当方は技術スキルが低いので、何一つ難しいことを処置できません!

これが当方のオーバーホール/修理のスタンスです。

↑上の写真は最後にマウント部にセットされるカバー環/リング/輪っかと、設定絞り値の伝達環/リング/輪っか、そしてフィルムカメラ側に実際に伝える目的と役目の「爪」をグリーン色の矢印で指し示しています。

↑上の写真は最後にマウント部にセットされるカバー環/リング/輪っかと、設定絞り値の伝達環/リング/輪っか、そしてフィルムカメラ側に実際に伝える目的と役目の「爪」をグリーン色の矢印で指し示しています。

結局、1番目に整備した整備者は、今まで解説してきた絞り羽根開閉制御の微調整をミスったまま、それに気づかずにトルクが重くなったり絞り羽根の開閉動作に緩慢が現れたりをごまかす目的で、このカバー環のネジ込みを途中で固着剤を使って固めて終わらせ、それが結果的に「❻ 絞り環操作がガチャガチャしている」に繋がっていました(笑)

↑マウント部のほうを拡大撮影していますが、グリーン色の矢印で指し示している箇所切り欠き/スリット/溝に前述の「絞り値伝達用の爪」が刺さって顔出ししたまま動きますし、その「爪」はこの赤色矢印で指し示している箇所の切り欠き/孔/開口部から刺さっていく組み込み手法なのが分かります(笑)

↑マウント部のほうを拡大撮影していますが、グリーン色の矢印で指し示している箇所切り欠き/スリット/溝に前述の「絞り値伝達用の爪」が刺さって顔出ししたまま動きますし、その「爪」はこの赤色矢印で指し示している箇所の切り欠き/孔/開口部から刺さっていく組み込み手法なのが分かります(笑)

従って、このモデルは一番最初にこのマウント部のカバーを取り外さなければ何一つ解体が進みませんし、その一方で「フィルター枠からの部分はヘリコイドオス側に4本の締付ネジで締め付け固定されている」結果、ムリにフィルター枠部分を保持したまま回して外そうとすると「壊れる」ことになります(怖)

それはいわゆる「光学系前群がネジ込み式」或いは「鏡筒がネジ込み式」などの憶測から回して取り外そうと試みる人達が居ますが、先ずはその根拠をちゃんと発見してから回すのが筋と言うものですね(笑)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

《残ってしまった瑕疵内容》

❶ 光学系内に点キズや微細な塵/埃、ヘアラインキズなどがとても多い。

❷ ご依頼内容のカビ菌の繁殖については確認できず。

❸ 距離環を回すトルクが僅かに重めの印象 → 軽いトルク感に改善済。

❹ 絞り羽根が完全開放していない (僅かに顔出ししている) → 改善済。

❺ 絞り連動ピン押し込み動作の連携時に、絞り羽根の戻りが緩慢 → 改善済。

❻ 絞り環操作がガチャガチャしている → 改善済。

❼ 実写確認時のピントの立ち上がりが不明瞭感強い → 改善済。

❽ ラバー製ローレット (滑り止め) の接着成分が滲み出てきている → 改善済。

・・とこんな感じです。残念ながら光学系内のキズ云々については、物理的なのでどうにもなりませんでした・・申し訳ございません。

オーバーホール/修理ご依頼者様皆様に告知しているとおり、もしもお届けしたオールドレンズの仕上がり状況にご満足頂けない場合は、そのご納得頂けない要素に対して「ご納得頂ける分の金額をご請求金額より減額」下さいませ。

減額頂ける最大値/MAX額は「ご請求金額まで (つまり無償扱い)」とし、大変申し訳御座いませんが当方による弁償などは対応できません・・申し訳御座いません。

↑光学系内の「反射防止黒色塗料」を完全除去した後、最低限必要な箇所のみ再着色しています。また光学系第3群のコバ端着色も塗り直しましたが、当初バラした直後は内側方向に「凡そ1㎜ほど着色されていた」のを除去したまま再着色していないので、ご覧のとおり開口部の面積は僅かですが増えています。

↑光学系内の「反射防止黒色塗料」を完全除去した後、最低限必要な箇所のみ再着色しています。また光学系第3群のコバ端着色も塗り直しましたが、当初バラした直後は内側方向に「凡そ1㎜ほど着色されていた」のを除去したまま再着色していないので、ご覧のとおり開口部の面積は僅かですが増えています。

↑同様光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。カビ菌糸が残るとの指摘だった箇所は、バラして光学系第4群の貼り合わせレンズを取り出して確認したところ「カビ菌糸ではなくて、固着剤の接着成分」であり、おそらく光学清掃時に (2人目) 使っていた工具についていた糊が憑いてしまったのではないかと思います (そういうカタチに残っていました) し、実際に溶剤で拭いたら瞬時に拭き取りできました (カビ菌糸は溶剤では歯がたちません)。

↑同様光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。カビ菌糸が残るとの指摘だった箇所は、バラして光学系第4群の貼り合わせレンズを取り出して確認したところ「カビ菌糸ではなくて、固着剤の接着成分」であり、おそらく光学清掃時に (2人目) 使っていた工具についていた糊が憑いてしまったのではないかと思います (そういうカタチに残っていました) し、実際に溶剤で拭いたら瞬時に拭き取りできました (カビ菌糸は溶剤では歯がたちません)。

↑9枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に三角形を維持」しながら閉じていきます。

↑9枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に三角形を維持」しながら閉じていきます。

もちろん完全開放に戻っていますし、絞り羽根の戻りが緩慢だった瑕疵内容も消えています。結果、ヘリコイドオスメスへの抵抗/負荷/摩擦の増大も防げたので、むしろトルクを与えて組み上げました。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑なお、このモデルの製品設計は上の写真解説のとおり「グリーン色の矢印で指し示している箇所のイモネジが距離環の固定用」に対し「赤色矢印で指し示している箇所のイモネジは距離環の駆動域を決めているキーの目的と役目」なので下穴が存在する為、無限遠位置を微調整する機能を持っていません(汗)

↑なお、このモデルの製品設計は上の写真解説のとおり「グリーン色の矢印で指し示している箇所のイモネジが距離環の固定用」に対し「赤色矢印で指し示している箇所のイモネジは距離環の駆動域を決めているキーの目的と役目」なので下穴が存在する為、無限遠位置を微調整する機能を持っていません(汗)

つまり「製産時点からの∞刻印突き当て停止位置しか維持できない」製品設計なのだと述べているのです。これを例えば下穴の位置をドリル穴あけして用意すれば、無限遠位置を変更できる話にはなりますが、それは「製産時点からの逸脱」に他なりません(汗)

・・当方ではご依頼者様のご希望が無い限りそのような処置を執りません。

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置のまま/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置のまま/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:85㎜、開放F値:f1.4、被写体までの距離:199m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:99m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、100m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の200m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「170m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。極々僅かですが、もう絞り羽根が閉じきっている為「回折現象」の影響が現れ始めています。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。極々僅かですが、もう絞り羽根が閉じきっている為「回折現象」の影響が現れ始めています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

このたびのオーバーホール/修理ご依頼、誠にありがとう御座いました。明日完全梱包の上、クロネコヤマト宅急便にてご返却申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。