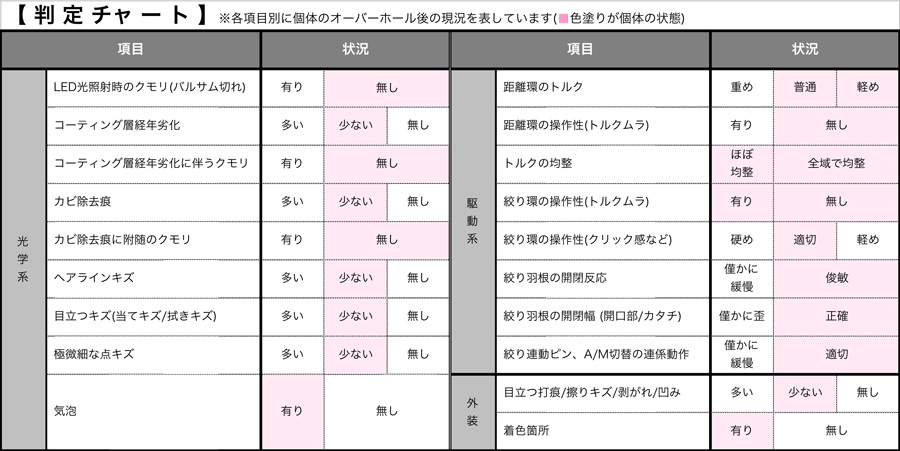

◎ NICCA CAMERA CO. (ニッカカメラ) NICCA 50mm/f2.8《前期型》(L39)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は

NICCA CAMERA製標準レンズ・・・・、

『NICCA 50mm/f2.8《前期型》(L39)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、当時のNICCA CAMERA製標準レンズ域で捉えてもまるで初めての扱いです。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

何しろ当方は『極度のカメラ音痴』なので、そもそもこの当時のレンジファインダーカメラや一眼 (レフ) フィルムカメラに対して、全く興味関心が湧きません(汗)

そのような事情なので、今回のオーバーホール/修理ご依頼は、当方にとってとても良い機会になり、その意味でもご依頼者様に感謝しています。

巷ではマニアックな人達が様々な都市伝説を語り続けていますが、皆様が仰る通り「いったいこのオールドレンズは、何処の会社が造ったの???」との純粋な疑問しか湧いてきません。

それはこのモデルのメーカーの前身「光学精機」設立が戦時中の1940年だった点と (当方は1937年からの支那事変も含め、戦時中と捉えています)、戦後「ニッポンカメラ」を経て1950年に「ニッカカメラ」に社名変更したものの、1958年にはヤシカの完全子会社になり、1966年には事実上の吸収合併に至り消滅したという短命だったことが影響しています。

それはこのモデルのメーカーの前身「光学精機」設立が戦時中の1940年だった点と (当方は1937年からの支那事変も含め、戦時中と捉えています)、戦後「ニッポンカメラ」を経て1950年に「ニッカカメラ」に社名変更したものの、1958年にはヤシカの完全子会社になり、1966年には事実上の吸収合併に至り消滅したという短命だったことが影響しています。

(右写真は1958年発売の「NICCA TYPE 33」に装着の同型「後期型」モデル)

戦後凡そ20年ほどの期間なので、その期間内に発売した光学製品群の拡販状況を妄想してみても、その間に光学硝子材の溶融解設備まで自社工場にちゃんと開設できていたほど好調だったとも考えられず、当方的にはNICCA CAMERA製オールドレンズの多くは他社光学メーカーに拠るOEM製品だったのではないかとの憶測が強いです(汗)

そこで今回オーバーホール/修理ご依頼を賜り、イザッ!完全解体してみると「???」・・

何だかどこかで見たような記憶が、微かに残っているような無いような・・とても曖昧な印象です(汗)

そこで当方のオーバーホール工程を撮影した、膨大な写真記録データベースを探索していくと相当昔の記録に・・発見しました!!!(驚)

何と何と、このモデルは当時の田中光学製標準レンズ「TANAR 50mm/f2.8 (L39)」のOEMモデルではありませんか!(驚)

当方は基本的に、ネット上や巷で判定材料として捉えたり研究され続けている「オールドレンズの筐体外装の意匠の違い」や「絞り環や距離環を含めた駆動方向の相違」或いは「絞り羽根枚数の違いや、光学系の蒸着コーティング層反射の相違」などなど、凡そそのような見た目での考察を一切行いません・・当方は全てどんなオールドレンズも完全解体してからがスタートラインです!(笑)

その理由は、金属材を主体的に使う工業製品の製造メーカーにすれば、金属材の研削の手法やネジ切りの方向、筐体外装の意匠まで含めた手間や工程数の相違など、凡そ「全てどうにでも変更できる要素でしかない」からです (要は旋盤機械のコントロールの問題ばかり)。もちろん金属メッキ加工会社との連携 (洗浄→メッキ加工→洗浄) も長年の関係がすでに構築されているハズです。

従って外見上の相違点や類似点をあ~だこ~だ挙げていってもきりがありません!

(きりがないと言うのは、決してそれらは決定的な確証にはならないと言う意味合い)

そんな中で当方が着目する根拠は何かと言えば「オールドレンズの内部構造とその設計概念の相違点 vs 類似点から判定を下した」考察しか、当方的には認められないのです(笑)

それはワザワザ他社製品の内部構造や各構成パーツと同じモノを、いちいち用意してまで真似て作る必要が一切存在しないからです。根本的に「自社工場の機械設備に見合う、自社で最も合理的且つ効率的に製産できる製品設計を採用するのが道理だから」です(笑)

逆に言うなら、モノマネで造っていったい何のメリットが残るのかと言う、至極本質的な疑問しか残らないのです (費用対効果の問題と利潤追求の側面)(笑)

これらの考え方は、以前取材さてもらった金属加工会社の社長さんとの話の中から生み出された、当方的な受け取り方と結論でもあります。

もちろん戦後のコピーライカ製品・・レンジファインダーカメラ・・などは、連合国によって剥奪された敗戦ドイツの戦前にまで遡る70%あまりの特許権の参照によって生み出された、ニッチ的な流れだったのは歴史の事実として残っているのでしょうが、こと金属加工レベルで捉えるなら、自社の都合こそが最大の環境条件たる前提です(笑)

そのような考え方から当方は「常に完全解体してから内部構造を調べ上げ、そこから製品設計概念を探り、その企業の独自性や特異性を基に類似点に辿り着き、OEM判定を下していく」次第です(笑)

そもそも内部資料や一次資料を入手するチャンスが存在し得ない以上、このような手法に頼るしか残っていません(汗)

それでは以下オーバーホール工程の中で、具体的な田中光学製標準レンズ「TANAR 50mm/

f2.8 (L39)」のOEMたる根拠を挙げていきます。

![]()

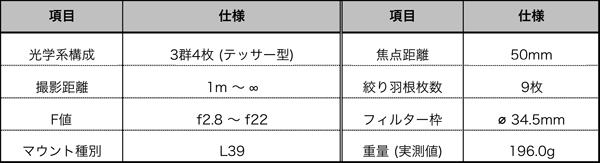

↑今回のオーバーホール/修理ご依頼の個体を完全解体した時のパーツ全景写真です。内部構造やパーツ点数面では簡素な部類に入りますが、如何せん組み立てていく時の作業手順はバラした際の逆手順では埒が明かず(泣)、仕方なく「組み立て手順の再構築」を経てからようやく

↑今回のオーバーホール/修理ご依頼の個体を完全解体した時のパーツ全景写真です。内部構造やパーツ点数面では簡素な部類に入りますが、如何せん組み立てていく時の作業手順はバラした際の逆手順では埒が明かず(泣)、仕方なく「組み立て手順の再構築」を経てからようやく

組み上げが進むものの、その次に立ちはだかったのは「各部位の微調整の難しさ/面倒臭さ」でした(涙)

・・手順構築に半日、微調整で半日と、丸一日がかりの大騒動になってしまいました(涙)

それは「組み立て手順の再構築」すら各部位の仮組みを経て、残っている複数のイモネジの締め付け痕との整合性を確認しながら、最終的な無限遠位置への合致へと結んでいくことを意味する「組み立て手順」ですから、単に眺めて触って容易に判断できる内容ではありません・・

逆に言うなら「いくら仮組みにしても、相当数の組み立て回数を経なければ、何も納得できず前に進めない」ワケで、単に考えれば良い話の次元ではないのです!(涙)

バラすのは2時間もあれば終わりましたが、当方の手による『磨き研磨』の後、手順を決めてから部位別に組み立てていくと「絞り値との整合性確保に18回の組み直し」或いは「フィルター枠と絞り環の固定で凡そ50回前後の組み直し」さらに「距離環の駆動域の確定作業で再び20回ほどの組み直し」と、一日がかりで100回近くにも及ぶ組み直し回数を数え (ッて言うか、とっくにカウント数が分からなくなり、印象の数でしかない)、ハッキリ言って、もぅ意気消沈! チョ〜面倒くさい!(涙) もぉ〜イヤ!

ちょっと懲りてしまったので、このモデルは今回の扱いが最初で最後にしたいと思います。自動的に田中光学製標準レンズ「TANAR 50mm/f2.8 (L39)」の扱いも今後行いません。

↑上の写真が冒頭説明のとおり田中光学製の標準レンズ「TANAR 50mm/f2.8 (L39)」を完全解体した時の撮影写真で、それは2015年なのでまだまだ当方の技術スキル自体が低くすぎて、とても未熟だった時期の整備でもあります(恥)

↑上の写真が冒頭説明のとおり田中光学製の標準レンズ「TANAR 50mm/f2.8 (L39)」を完全解体した時の撮影写真で、それは2015年なのでまだまだ当方の技術スキル自体が低くすぎて、とても未熟だった時期の整備でもあります(恥)

なお恐れおおくも絞り羽根を全て取り外してしまったワケで(笑)、この時も本当に大変な思いをして絞り羽根を組み立てた記憶が残っています(笑)

上の2つの完全解体写真 (但し上のTANARのほうは一部が解体できていません) を見ると分かりますが、田中光学のOEMとの判定ながらも、多くの構成パーツに互いにカタチの違いが明確に確認でき全く同一には見えません(汗)

・・従って、いわゆるレンズ銘板だけをすげ替えた手法のOEMモデルではない。

との意味合いになります。

折しもニッカカメラと田中光学の終焉のタイミングは非常に近似しており、ニッカカメラが

1958年にヤシカに吸収され始めるのと時を同じくして、田中光学も、レンジファインダーカメラの最終モデル「TANACK V3」発売直後、翌年に倒産しています (1959年倒産)。

それは今回扱った『NICCA 50mm/f2.8《前期型》(L39)』と、上の写真が示す田中光学製「TANAR 50mm/f2.8 (L39)」の2つに於ける「内部構造の近似性、要は設計概念の同一性」にまで深く追求した結果の当方考察として「OEMモデルだ」との結論に達しています。

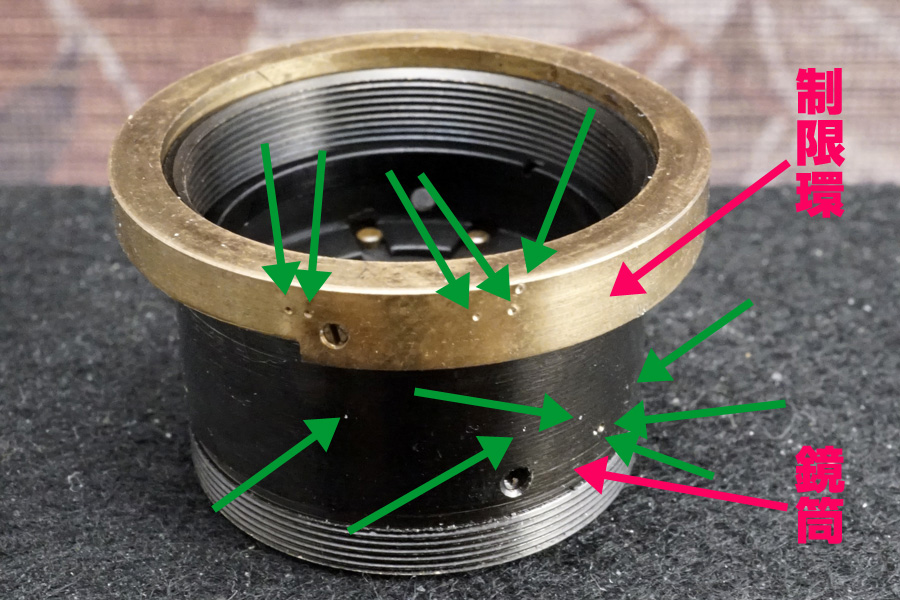

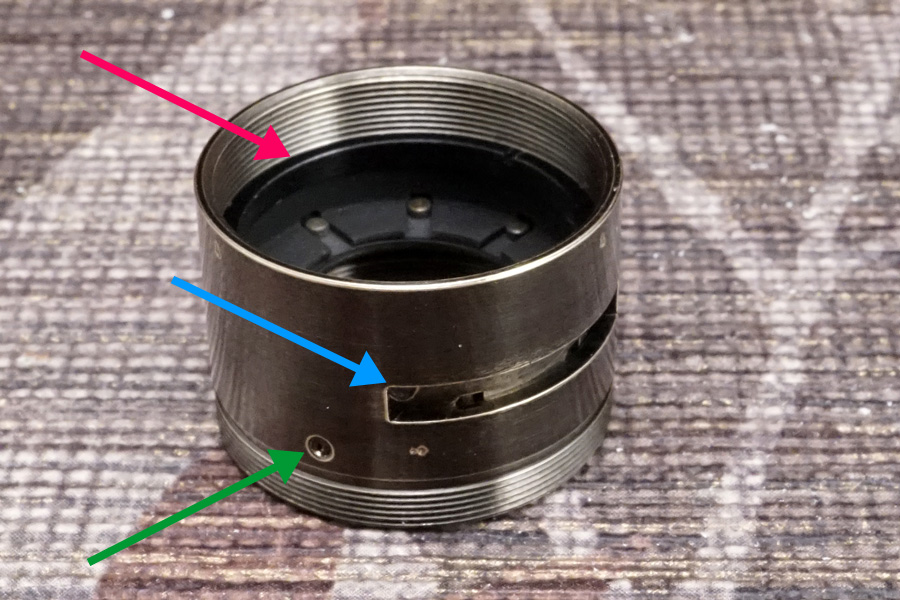

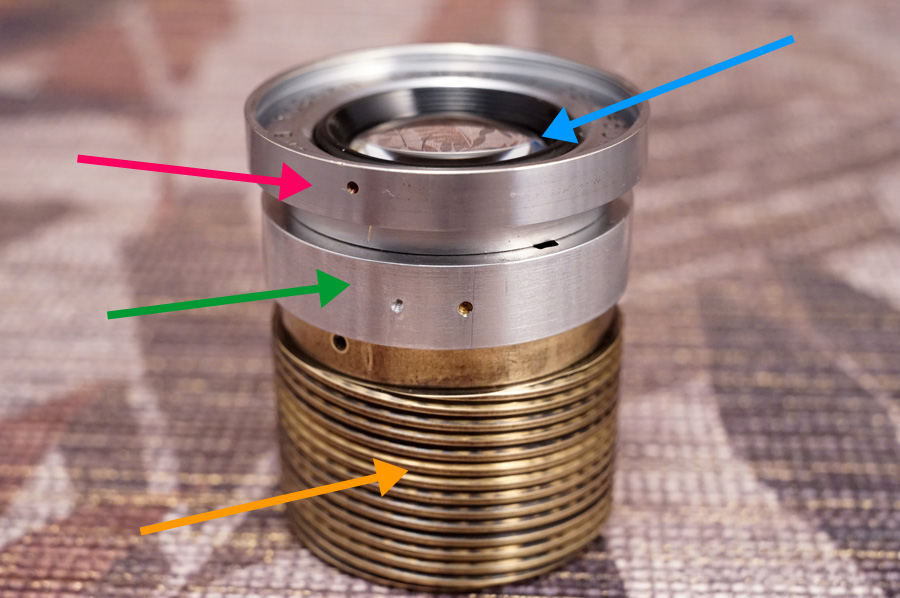

その内部構造の近似性と製品設計概念の同一性を明示する『証拠』こそが、上の写真で赤色矢印で指し示している箇所の構成パーツたる「鏡筒+ヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる)」です。

この「短い深さ/長さ/高さの鏡筒」の直下に「ヘリコイドオス側」をイモネジ3本を使い (均等配置で) 締め付け固定すると言う「ヘリコイドオス側を鏡筒から分けて、独立して設計してきた製品設計の同一性」を挙げられます(汗)

さらにその「ヘリコイドオス側」は「距離計連動ヘリコイドを兼ねる」要素も、まるで同じなのです。

もっと言うなら「鏡筒と絞り環との連結方法」も同一であり「鏡筒→ベース環→絞り環をシリンダーネジ1本で連結」との設計手法に合わせて「その絞り環の駆動域を限定する目的と役目の制限環がフィルター枠の締め付け固定先である点」まで、まるで100%同一なのです!(驚)

さすがにここまで各構成パーツに附されている目的と役目、或いは兼務内容までその一切合切が「100%同一である=製品設計概念が同じ」との判定に至らざるを得ません(汗)

・・これが田中光学のOEM製品だったとの根拠です!

残念ながら、他の光学メーカー、例えば巷で都市伝説に含まれている三協光機製や富岡光学製或いはもちろんCanonやNiknonの当時の製品群との製品設計に於ける類似性、同一性は・・

「田中光学製品との同一性に匹敵し得ない」故に判定せざるを得ないのです(汗)

絞り環用のベース環の存在や、絞り環の駆動域を限定する「制限環」など、或いは絞り環操作時のクリック感の実現手法やフィルター枠との関係性など、それらの逐一について今までに扱ってきたそれら光学メーカー製品群の写真記録を調べましたが、田中光学ほどに全てが合致する結果は他に無かったのです(汗)

(それは当方に残るオーバーホール工程記録写真数千件をチェックしてからの判断を意味します)

例:当時同じように絞り環用ベース環を採用している光学メーカー品には、三協光機や藤田光学工業、富岡光学、CanonにNikon、或いは旭光学工業、千代田光学精工などなど、いくらでも出てきます(笑)・・然しカタチもその固定手法も何もかも同一ではないのです。

ましてや、鏡筒のカタチや配置、或いはヘリコイドオス側の配置に距離計連動ヘリコイドとの関係性まで含めて総合的にチェックすると、ここまで合致する製品も存在しませんから、どうにもこうにも覆せません(笑)

本当はNICCAとTANARの鏡筒をちゃんと2つ並べて比較した写真を以て、初めて『証拠』になるのでしようが、もう今回の整備で精魂尽きてしまったので今後それをトライすることはありません(泣)

なお、ヘリコイドオス側が共に距離計連動ヘリコイドを兼ねていますが (L39マウント規格品だから)、TANARのほうはネジ山が終端まで続くものの、今回扱ったNICCAのほうは終端

(つまりレンジファインダーカメラ側マウント部内部の転輪が突き当たる直前部分のこと) は

ネジ切りせず平坦のままに研削してメッキ加工しています。

この違いは単にネジ山の終端を何処に設定するのかの違いだけなので、工場設備の旋盤の作業でどうにでもなりますし(笑)、そもそもこのヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる) の格納時に必要とする条ネジ終端は、今回のNICCA製品終端位置で全く同一だからです(笑)

この点から捉えても「ヘリコイドオスメス条ネジ研削の諸元値 (ピッチも含め) が同一だった」ことが明らかではあります(笑)

なおTANARの扱いが2015年だったため、問題になっている「鏡筒+ヘリコイドオス側」の2つを (イモネジを外して) 分割しなかった/解体しなかった理由は記録が残っていません(汗)

・・イモネジが回らなかったのか (その場合、強く回そうとしすぎるとネジが破断するから)、或いはスキルが未熟だった結果、見えない箇所の想定 (つまりヘリコイドの固定位置を後から調べられない) ができず、ヘリコイドを外せなかったのか (つまり怖かった) 今となっては不明です(笑)

特に当時は「L39マウント規格品」の無限遠位置確認環境が無かったことからも、ヘリコイドを外せなかった理由のほうが強いです(恥)

今現在はRICOH製GXRにA12レンズユニットを装着しLMマウント規格として無限遠位置を確認できますが、あくまでもその環境でしか確認できませんから「レンジファインダーカメラのファインダー二重画像による合致を保証するものでは一切ない」ことはご留意頂く必要があります。

・・当方ではフィルムカメラ/レンジファインダーカメラによる確認環境を用意していない!

そのような確認環境が必要な方は、是非プロのカメラ店様や修理専門会社様宛に整備をご依頼頂くのが最善とお薦め申し上げます!(笑)

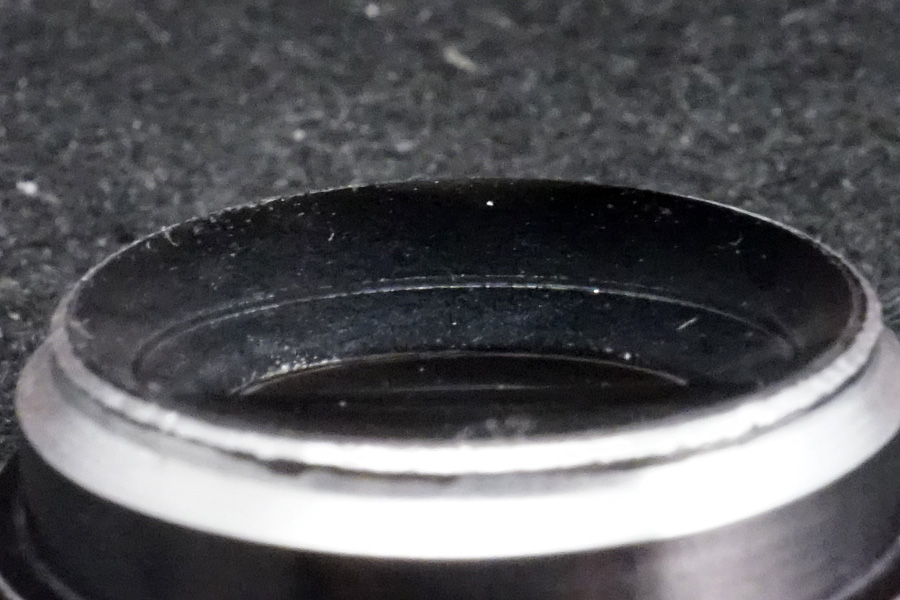

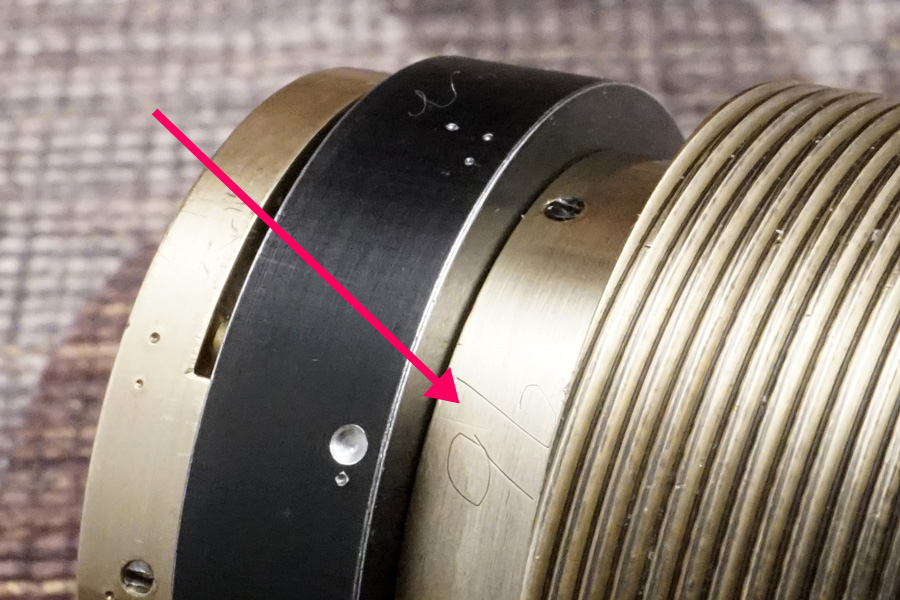

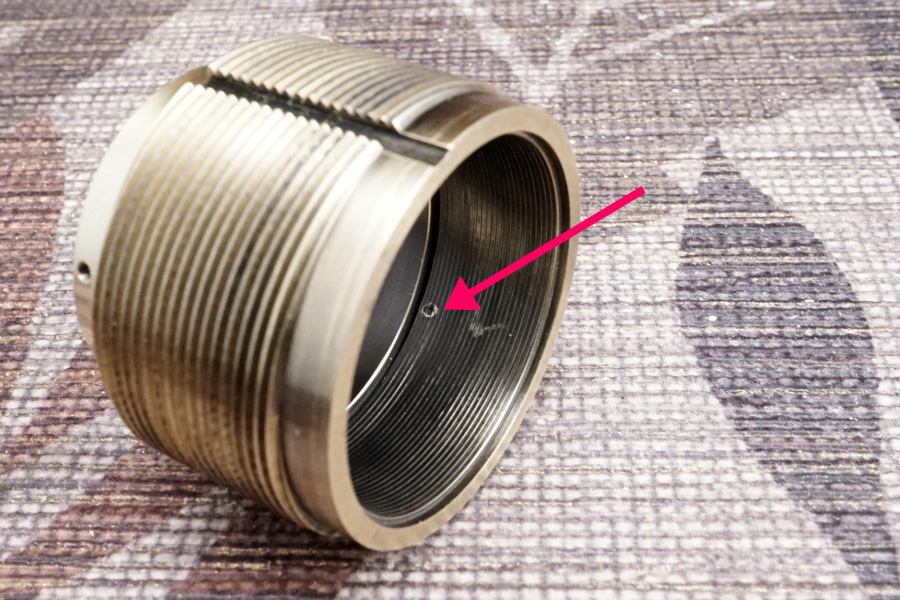

↑上の写真は当初バラし始めてからの途中撮影ですが、ヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイド) の前玉側方向から見た角度で撮っています。赤色矢印で指し示している箇所にあるのは「遮光環」ですが裏側を撮っていることになります。

↑上の写真は当初バラし始めてからの途中撮影ですが、ヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイド) の前玉側方向から見た角度で撮っています。赤色矢印で指し示している箇所にあるのは「遮光環」ですが裏側を撮っていることになります。

ちょうど赤色矢印で指し示している箇所をみると分かりますが、マイナスドライバーでコツコツと何回も叩き込んだ跡が残っています。これはおそらくこの「遮光環」が外せずドライバーで叩いてムリヤリ外したのだと容易に察しが付きます(笑)

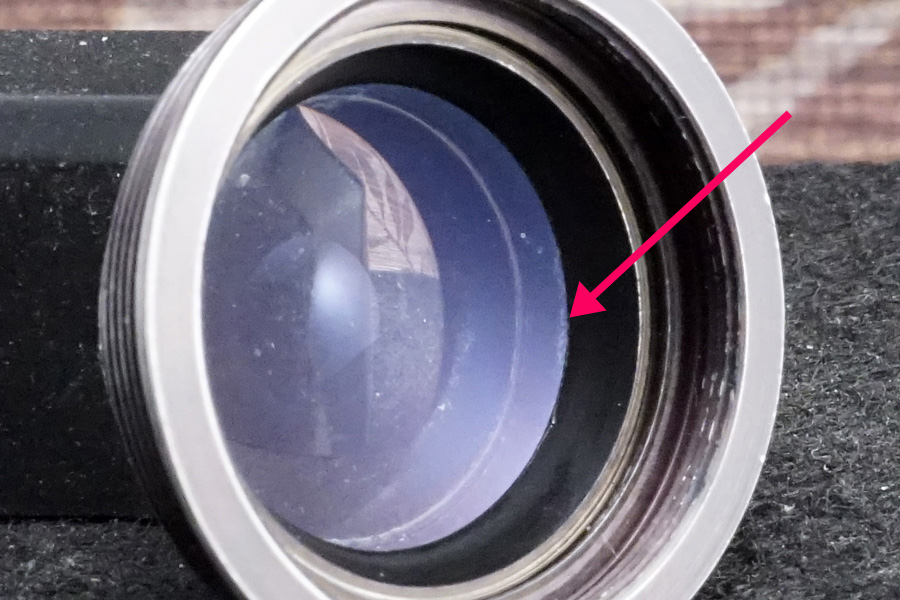

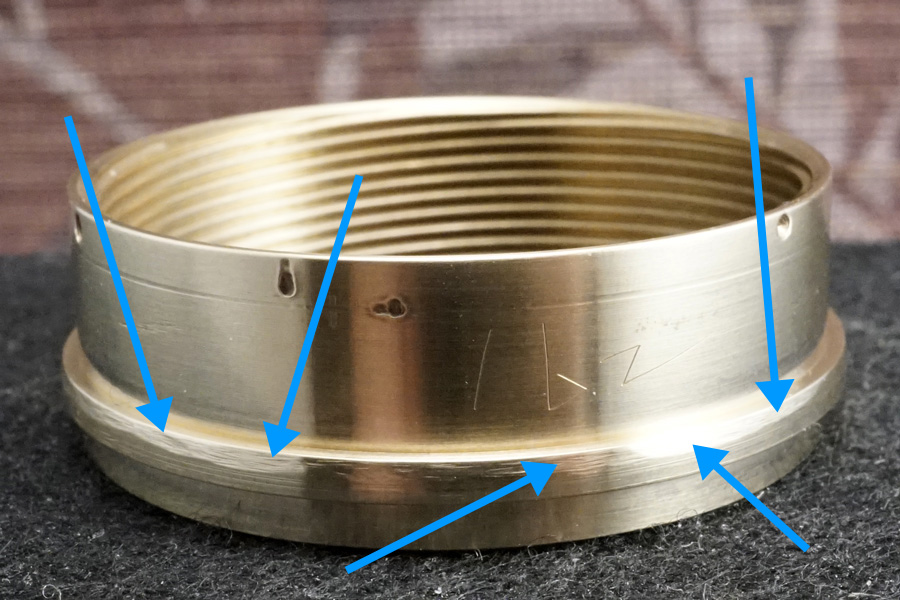

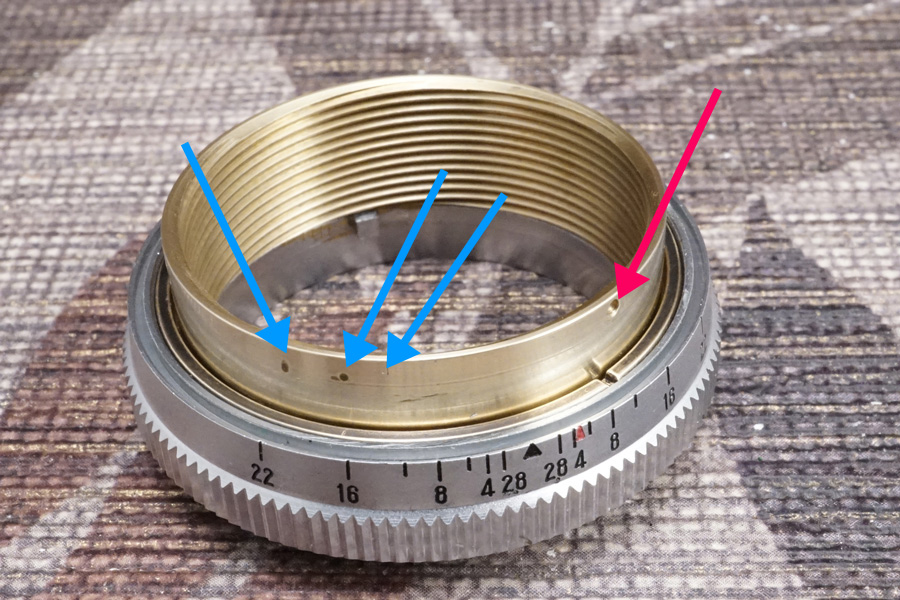

↑上の写真もバラしている途中の撮影です。「鏡筒」の上部に「絞り環用制限環 (黄銅製)」がまだ、イモネジ3本で締め付け固定されているままの状態です。

↑上の写真もバラしている途中の撮影です。「鏡筒」の上部に「絞り環用制限環 (黄銅製)」がまだ、イモネジ3本で締め付け固定されているままの状態です。

するとグリーン色の矢印で指し示している箇所のように複数のイモネジ締付痕がたくさん残っていますが、ここにイモネジを使って締め付け固定される構成パーツは「フィルター枠」であり「絞り環用ベース環」であり「ヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイド兼務)」という、凡そマウント部以外の全てが「何もかもイモネジ3本を使って均等配置で締め付け固定していく固定手法」を採っている製品設計なのが分かります。

しかしここで問題なのは「そのイモネジの締め付け痕がアッチコッチ上下左右に散見している状況」なのです(汗)

それが意味するのは「今までの過去メンテ時の整備者にも、これら構成パーツの固定位置確定が非常に難しかった」ことを表しており、そもそものこのモデルの製品設計が「将来的なサービスレベルまで一切配慮していなかった、自社整備しか想定していない製品設計概念だった」ことを如実に示しているしていると指摘できます(泣)

・・実際今回の当方オーバーホール作業もめちゃくちゃ大変で嫌になった!(涙)

しかしその理由は「実は今回の個体はニコイチ、下手すればサンコイチの個体だった」が故にメチャクチャ大変だったワケで、それについても後のほうで解説していきます。

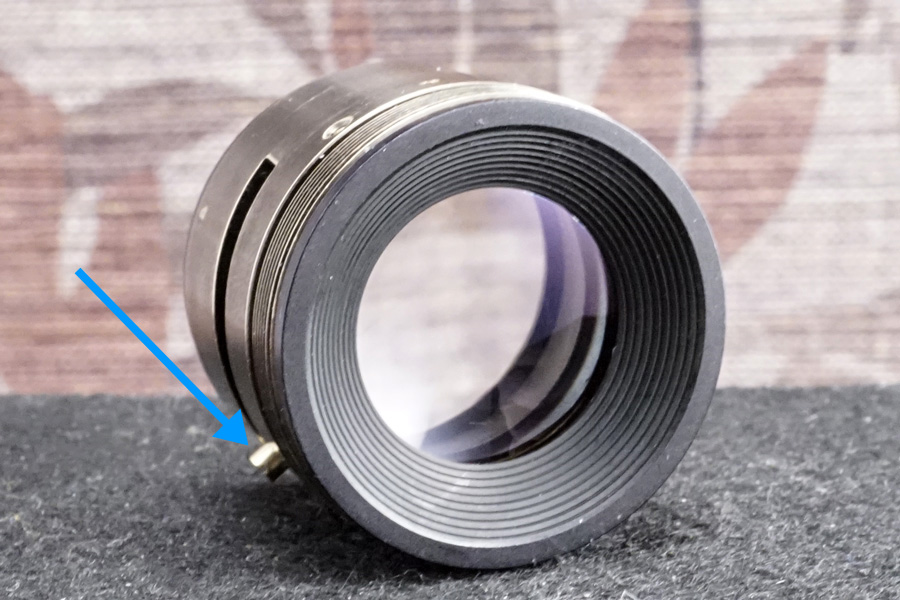

↑ここからは今回の個体を完全解体した後に、当方の手による『磨き研磨』を終わらせた上で組み立てていく工程を解説していきます。絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。

↑ここからは今回の個体を完全解体した後に、当方の手による『磨き研磨』を終わらせた上で組み立てていく工程を解説していきます。絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。

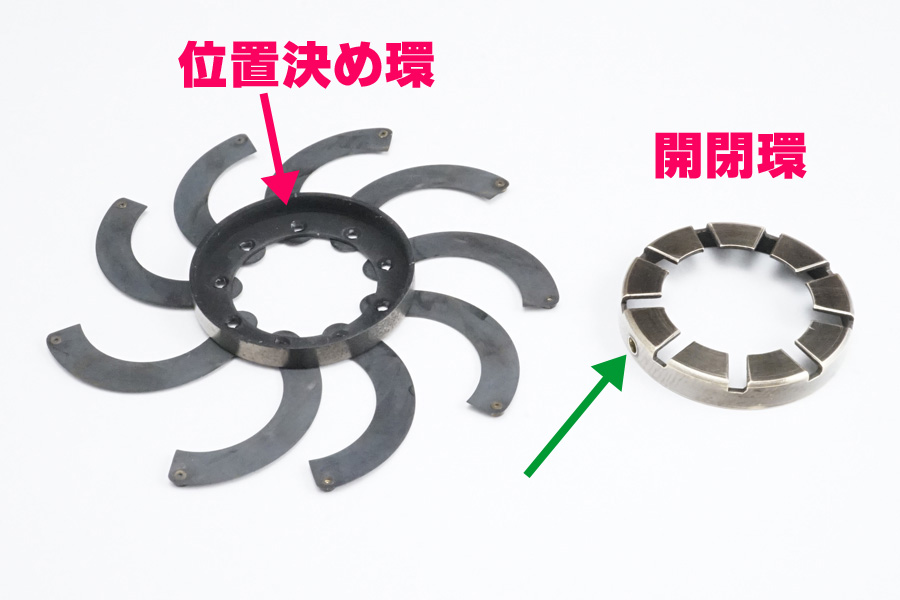

↑当方があまり関わりたくない絞り羽根の設計です(怖) 「位置決め環 (左)」と「開閉環 (右)」ですが、「開閉環 (右)」には、絞り環との連結を担うシリンダーネジがネジ込まれる下穴が

↑当方があまり関わりたくない絞り羽根の設計です(怖) 「位置決め環 (左)」と「開閉環 (右)」ですが、「開閉環 (右)」には、絞り環との連結を担うシリンダーネジがネジ込まれる下穴が

1箇所だけ備わります (グリーン色の矢印)。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある) その「キー」に役目が備わっています (必ず2種類の役目がある)。製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある) その「キー」に役目が備わっています (必ず2種類の役目がある)。製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環 (リング/輪っか)

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

◉ シリンダーネジ

◉ シリンダーネジ

円柱の反対側にネジ部が備わり、ネジ部が締め付け固定される事で円柱部分が他のパーツと連携させる能力を持ち、互いにチカラの伝達が実現できる役目として使う特殊ネジ (単なる連結のみに限らず多くの

場合でチカラの伝達がその役目に含まれる)。

↑上の写真はその「位置決め環」の「位置決めキーが刺さっている先の穴の裏側」を拡大撮影しています。赤色矢印で示すように、製産工程に於いて、絞り羽根を板金からプレッシングして切り離す際「絞り羽根の一方に十字の切込みを入れてキーの代用にした羽根を用意している」手法であり、且つその代用キーの羽根を「位置決め環に刺した後に裏からポンチで曲げて外れないように、脱落防止策を講じている」のが明白です。

↑上の写真はその「位置決め環」の「位置決めキーが刺さっている先の穴の裏側」を拡大撮影しています。赤色矢印で示すように、製産工程に於いて、絞り羽根を板金からプレッシングして切り離す際「絞り羽根の一方に十字の切込みを入れてキーの代用にした羽根を用意している」手法であり、且つその代用キーの羽根を「位置決め環に刺した後に裏からポンチで曲げて外れないように、脱落防止策を講じている」のが明白です。

これはそもそもこの「位置決め環」に用意されている「位置決めキー用の穴」の裏側がちゃんとすり鉢状に研削してあることから「製品設計として、代用キーの羽根を人の手によって後から折り曲げる」ことを想定していたと判断できるからです。

↑同じ「位置決め環」ですが、ヒックリ返すとこのように一般的なオールドレンズに実装している、各絞り羽根の端に備わる普通の「金属製の棒状キー」がプレッシングされています (赤色矢印)。

↑同じ「位置決め環」ですが、ヒックリ返すとこのように一般的なオールドレンズに実装している、各絞り羽根の端に備わる普通の「金属製の棒状キー」がプレッシングされています (赤色矢印)。

すると、どうして絞り羽根の片面だけを「代用キーの羽根にプレッシングしてきたのか?」との疑念が湧きます。言い換えるなら「どうして両面共に金属製棒状キーのプレッシングにしなかったのか???」とも指摘できます(汗)

実はここの工程でこの点について「???」にならないから、今までに数多くの整備者がこのモデルを整備していながら、誰一人「どうして十字に切込みを入れた代用キーの羽根方式で

プレスする製品設計を採ったのか」について、真正面から考察に挑んでいません(泣)

・・せっかくバラして整備するなら、そういう考察に務めるのも整備者の使命ではないのか。

とも当方的には言いたくなる瞬間ですね(笑)

・・理由はこのモデルが実装する光学設計にあります!(驚)

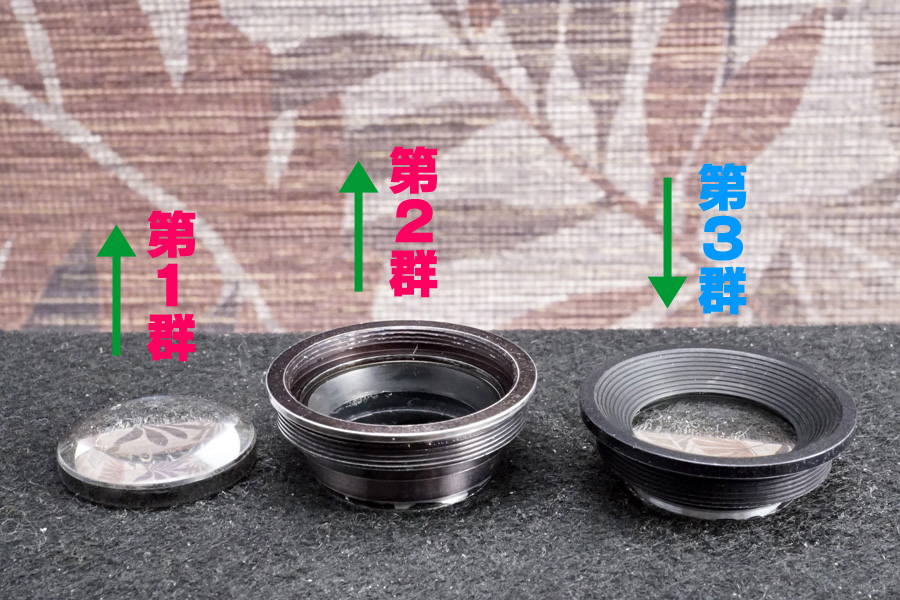

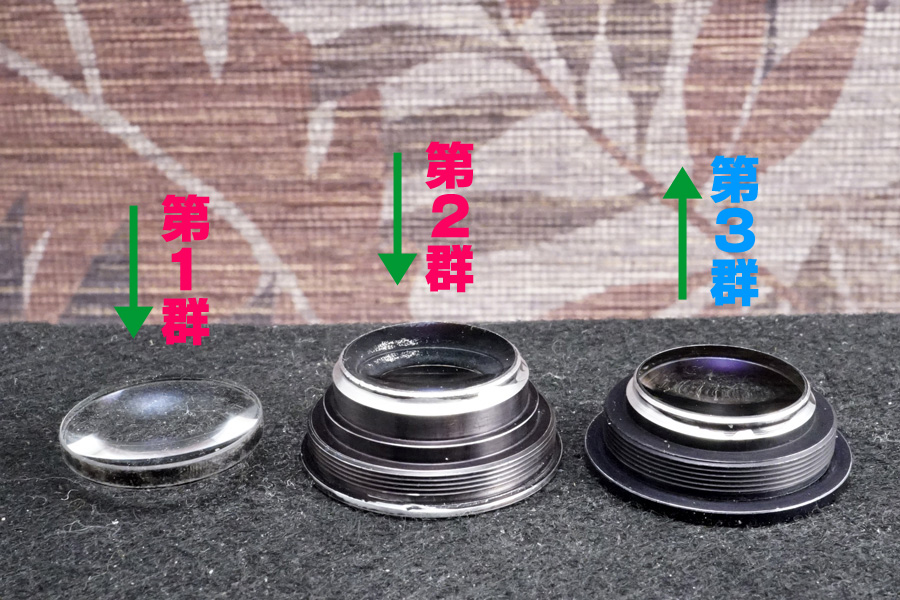

↑完全解体により取り出したこのモデルの光学系前後群を並べて撮影しています。光学系前群を赤色文字で表記し、絞りユニットを挟んだ反対側に位置する光学系後群をブルー色文字で表記しています。ご覧のように第2群と第3群は共にアルミ合金材に光学硝子レンズをモールド

↑完全解体により取り出したこのモデルの光学系前後群を並べて撮影しています。光学系前群を赤色文字で表記し、絞りユニットを挟んだ反対側に位置する光学系後群をブルー色文字で表記しています。ご覧のように第2群と第3群は共にアルミ合金材に光学硝子レンズをモールド

一体成型しているのが分かります。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味しています。

↑同様今度はヒックリ返して裏側を撮影しています。第2群と第3群のコバ端に塗られていた過去メンテ時の「反射防止黒色塗料」は、一旦溶剤で剥がして除去しています。

↑同様今度はヒックリ返して裏側を撮影しています。第2群と第3群のコバ端に塗られていた過去メンテ時の「反射防止黒色塗料」は、一旦溶剤で剥がして除去しています。

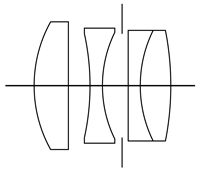

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際、光学系の清掃時当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全ての光学硝子レンズを計測したトレース図です。

前のほうで申し上げた「どうして絞り羽根の一方を代用キーの羽根に設計したのか」の答えが右図になります。

光学系後群の第3群がこのモデルの実装光学系の中で最も小さい外形サイズなのです(汗)

その結果、第3群の裏面側 (つまり平凹メニスカスレンズの平面側) が極端に絞りユニットの「位置決め環」内側にまで格納される光学設計なのです!(驚)

どうしてそのような外径サイズで光学系第3群後玉を設計してきたのか・・それはバックフォーカス (後玉端から撮像面までの距離/フランジバックとは違う) の関係から、このような設計に成らざるを得なかったワケで、結果的にそれが意味するのは「レンジファインダーカメラ向けの光学設計だった」ことが全てになります(汗)

・・これが位置決めキー側を金属製の棒状キーで造れなかった最大の理由です!(涙)

後玉たる光学系第3群と光学系前群側に位置する第2群との間の空間・・もちろんそこには

絞りユニットが居ますが・・が、とても狭い/少ない/近接している光学設計なのです。

きっと皆さんは、それなら光学系後群たる第3群を絞りユニット背面から離した位置の光路長で光学設計すれば良かったではないか・・と言うでしょうが(汗)、もしもそうしていれば光路長が長くなってしまい、レンジファインダーカメラの「L39マウント規格のフランジバック

:27.8㎜」に適合できなくなるからです(涙)

つまりそれだけの光学性能を持つ光学硝子材を手に入れられなかったことが考えられます(泣) もっと言うなら、光学系第1群前玉からして外形サイズをもっと工夫していればこう言う問題にも至らなかったことが窺えますが、それは筐体サイズとレンジファインダーカメラとのバランスの問題にもなり、合わせて3群4枚テッサー型光学系と言う制限まで見据えると、意外にも選択肢は少なかったようにも妄想できます(汗)

つまり4群6枚ダブルガウス型光学系を実装したOEM製品まで、自社製品の対象を拡大してチョイスできなかった/手を出せなかったとの背景が裏側に透けて見えてくるワケで、しかもそれは下手すると「ニッカカメラだけではなく、田中光学すら断末魔に近い状況だった」ことすら妄想できてしまいそうなのです(涙)

もしかしたらOEMを頼んできたのは田中光学のほうだった可能性すら捨てきれません(汗) 或いはお互いに以前から融通し合う関係だったのかも知れません。

その辺の真相は計り知れませんが、いずれにしても相当ギリギリの環境の中でOEMしてきたことが、これからのオーバーホール工程の中でさらに顕わになっていきます。

なおこの実装光学系のトレース図は「wiki掲載構成図:Tanar lenses」に載っている構成図に近似していますが、厳密な曲り率やカタチは微妙に違っていました。

↑当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいです(笑)

↑当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいです(笑)

上の写真は光学系第1群前玉の裏面側を拡大撮影しており、凸平レンズなのが分かるようにしています (凸メニスカスレンズでもなければ両凸レンズでもないことを述べています)。

つまりこの前玉のカタチが意味する背景は、凸平レンズなので「光学硝子材研削時の曲り率で工夫すると言う最も低コストな策を採用した」ことを意味しており、使う光学硝子材の種別 (屈折率とアッベ数との関係性) の違いから来るコスト高を抑えたいとの光学設計者の思惑すら妄想できてしまうのです!(汗)

逆に言うなら「たかが光学系構成図の話」と思われますが (しかも非常にポピュラーな3群

4枚テッサー型光学系ですし)、そこには光学硝子材をチョイスする工程を必ず経る必要があるワケで、それはそのままコストに直結しハードルの一つになっていくことまで、ちゃんと考察する必要があるのだと・・述べているのです!

・・つまり、好きなモデルならなおさらに、そこまで細かく考察するのが慈しみの現れ(涙)

ではないかと言っているのですョ(汗)

オールドレンズのロマンとは、なにもそのモデルの登場背景や技術的な話し、或いはもっと端的に言えば整備時の自慢話に終始せず、凡そ光学設計者の意識や挑戦、意地に工夫すら見られそうなら「見る努力/知る努力/理解する努力」が必要なのではないか、そして製品設計者についても全く同じ背景を探るのが (光学設計者だけが讃えられる話では決してない)「消えていく運命の絶滅危惧種の1つたる、オールドレンズの真のロマン」なのではないかと・・言っているのです!

このような工業製品である以上、確かに金属材と光学硝子レンズの組み合わせの為せる技として創り上げられた「写真を残すための道具」でしかないのは、間違いありませんが、だからと言って金属材と光学硝子レンズ、ひいては金属加工と光学知識を知ろうとしないまに、まるでコピペの如く同じ内容ばかり羅列しているサイトの記述が氾濫しているリアルな現実に、ハッキリ言って吐き気を催します!

もちろん当方も同じ穴の狢なので、金属加工も光学知識も皆無なレベルでしかありませんが、少なくとも知ろうと努力してはいるつもりです (いつまで経っても学習できないバカですし、

思い込みばかりですが)(汗)

特に最近のネット上の解説サイトの傾向を観ていると、まるで正反対のようにサクッと収めている記述ばかりで、特に外国人の執着心の強さに比較して、ニッポン人のそれは「まるで何処ぞの国の民族と同じマネゴトレベル」にしか・・見えませんね!(笑)

そこにいったい何の価値が残るのですか??? 何一つ苦労せずして簡易に走ろうとばかりする傾向に、さすがの日本も衰退に向かっているのではないかとさえ危惧してしまいそうで怖いです(怖)

↑上の写真も光学系第2群の両凹メニスカスレンズの絞りユニット側方向の面を拡大撮影しています (アルミ合金材の格納環にモールド一体成型です)。

↑上の写真も光学系第2群の両凹メニスカスレンズの絞りユニット側方向の面を拡大撮影しています (アルミ合金材の格納環にモールド一体成型です)。

残念ながら、光学硝子レンズのコバ端着色が「既に製産時点のモールド一体成型段階で一部にムラが残っている」のを確認でき、この当時の田中光学の製産スキルが窺い知れます(汗)

逆に言うなら、製産後に/製品出荷後に過去メンテナンス時の整備作業で「モールド一体成型された格納環/格納筒から、光学硝子レンズだけを取り出せない/外せない」のが普通であり、例えば一部に顕在する「カシメて固定している場合」は、そのカシメを広げると光学硝子レンズを取り出せます。

↑同じ光学系第2群のモールド一体成型ですが、今度は前玉側方向からの向きで拡大撮影しています。凹メニスカスレンズと格納環/アルミ合金材との境界は、上の写真赤色矢印で指し示している位置になります。

↑同じ光学系第2群のモールド一体成型ですが、今度は前玉側方向からの向きで拡大撮影しています。凹メニスカスレンズと格納環/アルミ合金材との境界は、上の写真赤色矢印で指し示している位置になります。

↑オーバーホール工程を進めていきます(汗) 絞りユニットを最深部に組み込んだ鏡筒を前玉側方向から撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所には絞りユニットの「開閉環」を締め付け固定している締付環が写っています。

↑オーバーホール工程を進めていきます(汗) 絞りユニットを最深部に組み込んだ鏡筒を前玉側方向から撮影しています。赤色矢印で指し示している箇所には絞りユニットの「開閉環」を締め付け固定している締付環が写っています。

この締付環はネジ山終端まで硬締めでネジ込んでも「絞り羽根が最小絞り値まで達しても硬くならない/回転に影響を与えない」配慮が成されている設計です (つまりこの設計が分かれば、この締付環に固着剤を塗る必要がないことが明白になるとの道理)。

・・こういう一つ一つの細かい事柄から「製産時点」を探っていきます!

もちろんオールドレンズの中には、こういう絞りユニットの (特に開閉環の) 締付環を最後までネジ込んでを硬締めすると、絞り環が回らなくなる製品設計のモデルもたくさんありますし、別の手法で絞りユニットを格納させている設計概念の場合もありますから、そういう事柄に対しての「観察と考察」がとても重要なのです(汗)

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました。写真上側の方向が前玉側方向を意味します。赤色矢印で指し示している箇所が「開閉環用の締付環」であり、逆に言うなら「この直前のネジ山までめっぱい使って光学系前群格納環がネジ込まれてくる」ことを意味しています。

↑完成した鏡筒を立てて撮影しました。写真上側の方向が前玉側方向を意味します。赤色矢印で指し示している箇所が「開閉環用の締付環」であり、逆に言うなら「この直前のネジ山までめっぱい使って光学系前群格納環がネジ込まれてくる」ことを意味しています。

さらにグリーン色の矢印が指し示している箇所に均等配置で鏡筒の全周に3箇所備わるイモネジは「絞りユニット内構成パーツの、位置決め環を締め付け固定している」ワケで、するとその時上の写真でブルー色の矢印が指し示している「絞り環と連結するシリンダーネジがネジ込まれるネジ穴」との関係性が非常に重要であることに気づかなければイケマセン!

しかし過去メンテナンス時の整備者は、それに全く気づいておらずテキト〜に「位置決め環」を固定した為「当初バラす前時点の確認では、この個体の絞り羽根は、閉じすぎている状況だった」ことを、ここにお知らせしておきます!(汗)

・・つまり最小絞り値:F22が閉じすぎていた=完全開放していなかった。

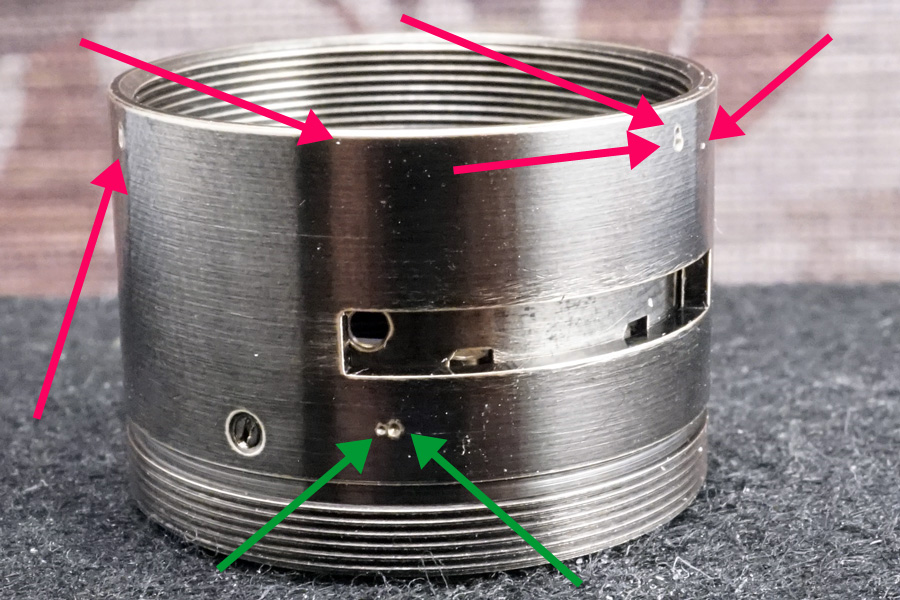

↑さらに鏡筒を側面から拡大撮影しています。鏡筒外壁には至る箇所にイモネジの締め付け痕が複数残っています。

↑さらに鏡筒を側面から拡大撮影しています。鏡筒外壁には至る箇所にイモネジの締め付け痕が複数残っています。

これらの中で赤色矢印で指し示している箇所のイモネジ締付痕が「フィルター枠を固定していたイモネジ締付痕」ですが、フィルター枠を締め付け固定するイモネジの数は「全周に均等配置で3本だけ」ですから、どんだけ様々な箇所で固定していたのかが窺えます(笑)

またグリーン色の矢印で指し示している箇所のイモネジ締付痕は「ヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる) を締め付け固定していた箇所」であり、やはり全周に均等配置で3箇所だけのハズですが、全部で7箇所残っています(汗)

つまりこのようにイモネジの締め付け痕が上下左右という四方に分散している過去メンテナンス時の事実から照らし合わせると「このモデルはムリが非常に多いまま製品化してしまっていた」ことが見えてきます(汗)

◉ イモネジ

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

↑同様鏡筒のさらに反対側です。同じように上下の位置に複数のイモネジ締付痕が確認できます(汗)

↑同様鏡筒のさらに反対側です。同じように上下の位置に複数のイモネジ締付痕が確認できます(汗)

このようにこのモデルの多くの構成パーツが「イモネジによる締め付け固定」だったにもかかわらず、そのイモネジ用の下穴をほとんど用意していない製品設計が拙いのです(泣)

・・そのせいで大変な思いをしたものの、本当に原因は別の内容でした(涙)

↑先にその原因をご紹介しておきます。冒頭でも少し述べましたが、この個体には複数の「数字マーキング」が施されており、上の写真のとおりヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる) には「96」が確認できますし、この書き順はニッポン人の書き順でもあります(汗)

↑先にその原因をご紹介しておきます。冒頭でも少し述べましたが、この個体には複数の「数字マーキング」が施されており、上の写真のとおりヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる) には「96」が確認できますし、この書き順はニッポン人の書き順でもあります(汗)

↑今度は「空転ヘリコイド」を横方向から撮影していますが、ここには「162」のマーキングが視認できますし、その書き順が別の人の筆跡です (6の書き方が違う)。

↑今度は「空転ヘリコイド」を横方向から撮影していますが、ここには「162」のマーキングが視認できますし、その書き順が別の人の筆跡です (6の書き方が違う)。

他にマーキングが見当たらないので、今回のオーバーホール/修理ご依頼者のみがご存じですがこの個体の製造番号に含まれる数値ではありません(泣)

つまりこの点から見えてくるのは「製造番号に96を含む個体からはヘリコイドオス側を含む鏡筒」或いは「製造番号に162を含む個体からは空転ヘリコイドを含むマウント部」を互いに転用してきて、最後に「光学系前後群と製造番号が刻印してあるレンズ銘板」を合体させた「サンコイチ品」のような気がして堪らないのです(涙)

実は、実際にこれらの要因が大きく影響し、今回扱った個体の各部位の微調整が非常に難儀しました!(涙)

なお、上の写真でブルー色の矢印が指し示している箇所をご覧頂くと分かりますが「何と距離環を回すトルクを決定づけてしまう、空転ヘリコイドの一部を過去メンテナンス時の整備者が削っている」のが判りました!(涙)

既に昨日時点で当方が14年前から作業し始めた総数は「3,500本を超えた」状況ですが、その中でこのように「空転ヘリコイドの一部を削ってしまった個体」の数は、両手の指を超えていません!(涙)

ハッキリ言って、このモデルを組み立てられる技術スキルを持っている整備者ならドシロウトではないことは明白ですが、それにもかかわらずこのような仕打ちを平気で行える人間性というのがまるで信じられません!(怒)

・・こういうニッポン人が今も居るのですョ!(涙)

この結果、今回のオーバーホール/修理ご依頼者様がご依頼内容の一つにあてていた「トルクムラが起きる」因果は、まさにこの削りからの影響であり、どうにもこうにも物理的に改善できません!(涙)・・申し訳ございません。

これらブルー色の矢印で指し示している箇所の上から被さる「封入環」との間に封入したグリースが僅かに溜まる為にそれが黄銅材の封入環に対する圧になって反発するのは、再現性が低いですがトルクムラが起きる要因として容易に想像できるからです!(涙)

(それほど黄銅材は肉厚が薄ければ薄い分、圧の耐性が低くなり撓りが多くなると指摘できる)

そもそも製産時点で、このように削ったりしていなかった部品/構成パーツに、このように自分の手で削りを入れられる人格と言うのが、まるで信じられません!!!(怒)(怒)(怒)

逆に言うなら、特に「L39マウント規格品」のトルクを決定づけているのは、一にも二にも三にも「空転ヘリコイドで決まってしまう」のは、この規格のオールドレンズを整備している人間なら誰しも熟知している要素なのに、それに対してこのような仕打ちができることが許せないのです!!!(怒)

これを見れば一目瞭然ですが「明らかに封入環側だけを削っている」ワケで、封入環を硬締めすると重くなっていたのか、或いはトルクムラが酷かったのかは分かりませんが、その改善を狙って削っていのは間違いありません。

・・さすがに空転ヘリコイドを削るバカが居るのは、ちょっと想定外でしたね(汗)

↑腹が煮えくり返っていますが(怒)、オーバーホール工程を進めます。光学系前後群を光学清掃してから組み込んでいきます。上の写真は前玉側方向からの撮影です。

↑腹が煮えくり返っていますが(怒)、オーバーホール工程を進めます。光学系前後群を光学清掃してから組み込んでいきます。上の写真は前玉側方向からの撮影です。

↑今度は後玉側方向からの撮影です。ブルー色の矢印で指し示している箇所に、鏡筒の「開閉環」に刺さったシリンダーネジの頭が飛び出ているのが写っています(笑)

↑今度は後玉側方向からの撮影です。ブルー色の矢印で指し示している箇所に、鏡筒の「開閉環」に刺さったシリンダーネジの頭が飛び出ているのが写っています(笑)

ここに「絞り環用ベース環」が被さり、その上からさらに絞り環が被さるので、絞り環を回せばこのシリンダーネジが一緒に回るので「絞り羽根が開いたり閉じたりする」原理ですね(笑)

↑上の写真は工程を進めている途中ですが、赤色矢印で指し示している箇所の「絞り環用制限環 (フィルター枠用ベース環を兼ねる)」に、さらにその上から被さる (単に置いているだけ)「絞り環用ベース環」になります (グリーン色の矢印)。

↑上の写真は工程を進めている途中ですが、赤色矢印で指し示している箇所の「絞り環用制限環 (フィルター枠用ベース環を兼ねる)」に、さらにその上から被さる (単に置いているだけ)「絞り環用ベース環」になります (グリーン色の矢印)。

するとやはりその上から被さる「絞り環」を締め付け固定するイモネジ痕が複数アッチコッチに残っているのが分かります (ブルー色の矢印)。上下左右法則性がありません (全周に17箇所残っている始末)(汗)

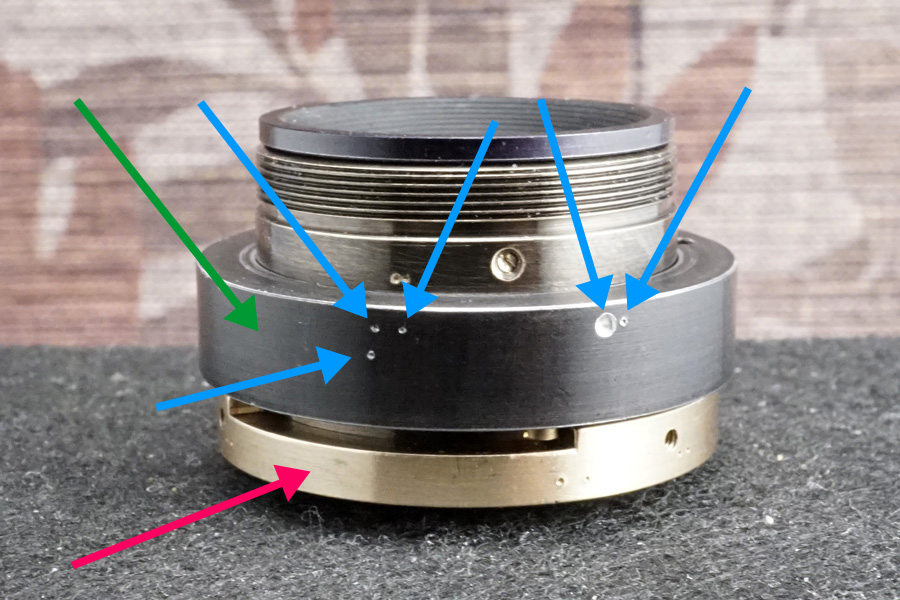

↑この写真と次の写真の2枚の写真が「同一製品設計概念を現す根拠」になります(汗)

↑この写真と次の写真の2枚の写真が「同一製品設計概念を現す根拠」になります(汗)

仮組みしているだけの状態なので、まだ工程を本格的に進めていませんが、ヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる) を鏡筒最下部にイモネジで締め付け固定すると、こんな感じに組み上がります。

❶ 赤色矢印:絞り環用制限環 (フィルター枠用ベース環を兼ねる)

❷ ブルー色の矢印:光学系前群の前玉と締付環

❸ グリーン色の矢印:絞り環用ベース環 (この上から絞り環が被さる)

❹ オレンジ色の矢印:ヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる)

・・こんな感じです。特にこのように鏡筒に❹ ヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる) を後からイモネジで締め付け固定する設計が、この当時の多くのオールドレンズの中で大変少ない特異的な製品設計です(汗)

何故なら、後から締め付け固定できないからです。すべてのネジ込み位置が確定しているなら後からでも締め付け固定できますが、それが意味するのは「組み立てている最中にどのネジ込み位置が適切なのかを知っている必要がある=製産時点でしか分からない内容」と言うワケで、凡そ今までにこの個体を整備してきた過去メンテナンス時の整備者も「同じ理由で大変な思いをしながら整備していた」ことが分かるからです(汗)

・・当方だけではなく、凡そ過去メンテナンス時の整備者全員が同じ境遇の立場(涙)

そういう製品設計だと言っているのです!

↑上の写真が2015年に扱った時の「TANAR 50mm/f2.8 (L39)」の中で、同じ部材だけで組み上げて撮影した写真です。

↑上の写真が2015年に扱った時の「TANAR 50mm/f2.8 (L39)」の中で、同じ部材だけで組み上げて撮影した写真です。

それぞれの色付矢印が指し示している箇所の構成パーツが全く同一です (但しカタチは一部で異なる)(笑)

❶ 赤色矢印:絞り環用制限環 (フィルター枠用ベース環を兼ねる)

❷ ブルー色の矢印:光学系前群の前玉と締付環

❸ グリーン色の矢印:絞り環用ベース環 (この上から絞り環が被さる)

❹ オレンジ色の矢印:ヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる)

おそらく光学設計が同じだと踏んでいるので、必然的に「鏡筒のサイズ、長さ/深さ/高さまで同一」との話に至ります(汗)

記録が残っていませんが、この時の整備では光学系後群を取り外せていません。それでおそらくヘリコイドオス側を取り外せなかったのではないかとみていますが不明なままです。

例えば絞り環用ベース感が存在するオールドレンズも、フィルター枠用のベース環は存在しません (その場合、フィルター枠は鏡筒に一体で研削されている)。或いはヘリコイドオス側が鏡筒下部に組み付けられる製品設計でも、やはりフィルター枠まで別部品にしていません(汗)

このようにヘリコイドも含めて何もかも分離させてしまい、全てをイモネジで締め付け固定する製品設計概念と言うのは、非効率的で工程数ばかり増えて量産には向きません(汗) しかも製産工程の中で、それらイモネジの締め付け位置は決められていたハズであり、その時に「専用治具を使い位置決めしていた」からこそ、最後まで工程を進められて最終検査に至っていたと推測できるのです。

何故なら、今回扱ったこのモデルは「組み立て手順の再構築が必要だたから」と指摘でき(汗)、それは「当方には専用治具が無いから、逆手順で組み立てるしか方法がない」からであり、至極当たり前の話なのです(涙)

だからこそ過去メンテナンス時の整備者全員が、同じ苦しみを味わっていたと断言できるワケです(涙)・・これが冒頭で述べた「田中光学は将来的なサービスレベルまで一切配慮していなかった」との結論づけに至る根拠です(涙)

ちなみに一つ前の写真の今回扱ったモデルと比較した時「ヘリコイドオス側の条ネジ山の数が違う=勾配と回転数 (ピッチ) が違う」点については、ピッチ幅を変えているだけなのかも知れず、それが即座に光学設計の相違には結びつきません。基本的に最短撮影距離の諸元値が同一なら、同一光学設計にて実装し、距離環に刻印する距離指標値の変更だけ行えば、製品化には支障がないとの受け取りです(汗)

↑今回の個体のヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる) ですが、過去メンテナンス時にさんざん厚塗りで着色されていた「反射防止黒色塗料」を完全除去すると、初めて赤色矢印で指し示している箇所に「下穴」が3箇所出現しました(笑)

↑今回の個体のヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる) ですが、過去メンテナンス時にさんざん厚塗りで着色されていた「反射防止黒色塗料」を完全除去すると、初めて赤色矢印で指し示している箇所に「下穴」が3箇所出現しました(笑)

↑この「下穴」の目的と役目は、上の写真で指し示している箇所の突起/ダボであり「後玉用の遮光環」を固定する位置を確定させている仕組みなのです(笑)

↑この「下穴」の目的と役目は、上の写真で指し示している箇所の突起/ダボであり「後玉用の遮光環」を固定する位置を確定させている仕組みなのです(笑)

「反射防止黒色塗料」を何回もさんざ厚塗しまくるから下穴が埋まってしまい、テキト〜に入れ込むから固まってしまい外れなくなり、終いにはマイナスドライバーでガツガツと叩き込んで取り外している始末です(笑)

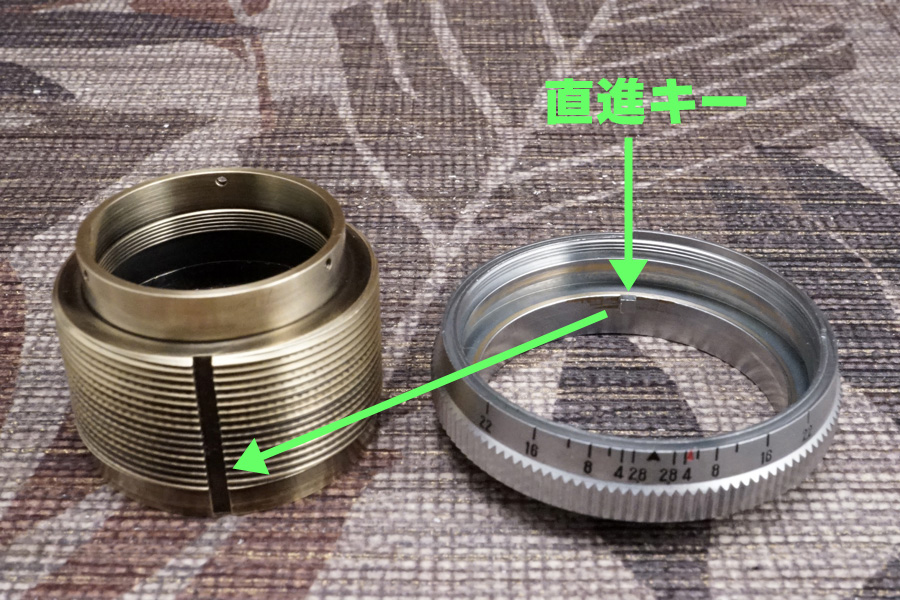

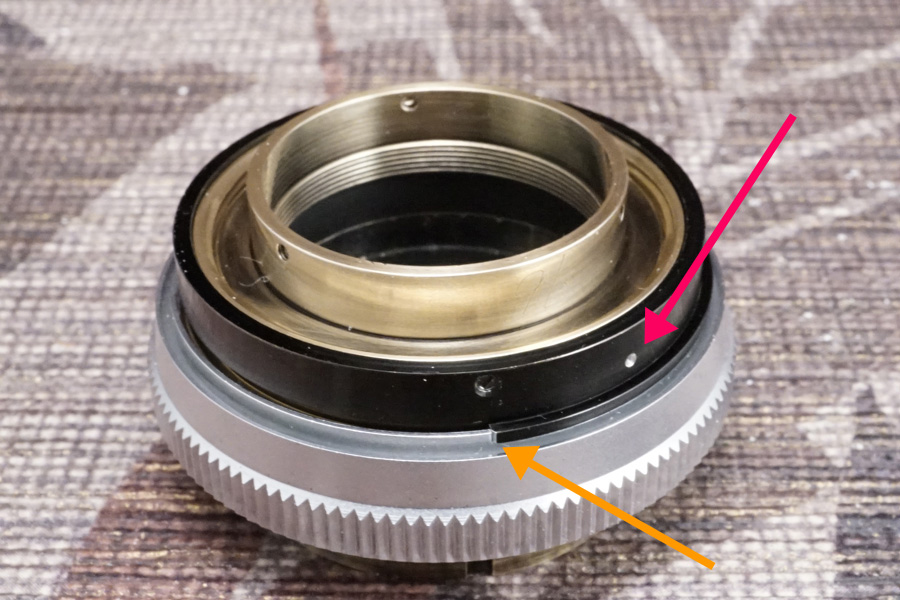

↑結局、今までの工程で「仮組み」してきた理由が上の写真になり「組み立て手順の再構築」の結果、先ずは「直進キーの場所だけが一意に決まっている製品設計」である以上、ここからがスタートラインなのだと気づいた次第です(恥)

↑結局、今までの工程で「仮組み」してきた理由が上の写真になり「組み立て手順の再構築」の結果、先ずは「直進キーの場所だけが一意に決まっている製品設計」である以上、ここからがスタートラインなのだと気づいた次第です(恥)

上の写真のグリーン色の矢印で指し示している箇所の「直進キー」はヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる) の条ネジ山を上下に分断して貫通している「長大な直進キーガイド」に刺さり、このヘリコイドオス側の長さを丸ごと繰り出し/収納させている概念の設計なのが分かります。

なかなかこれだけの長さで繰り出し/収納させるのは、あまり目にしません・・(汗)

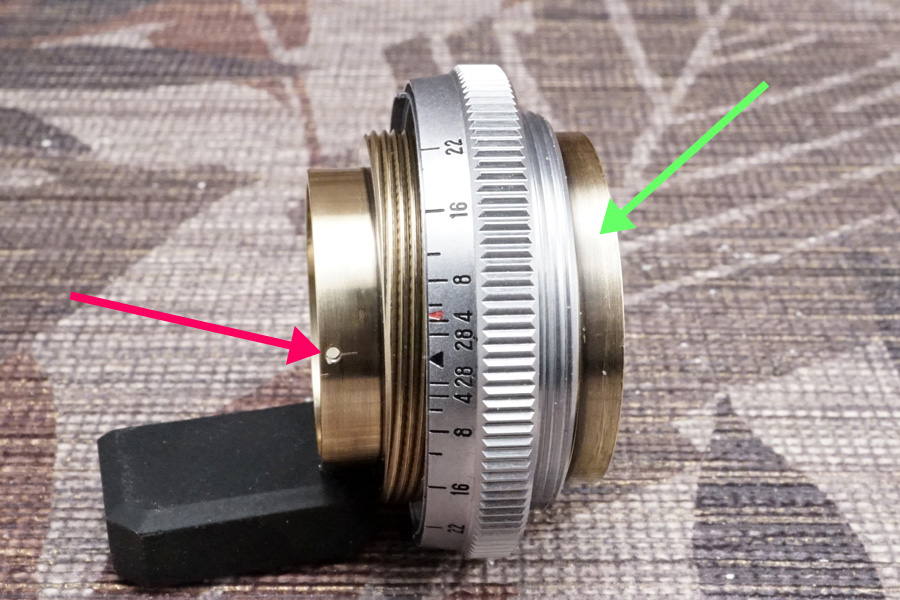

↑実際に入れ込むとこんな感じのイメージになります。赤色矢印の箇所のネジ穴が鏡筒加谷締め付け固定する時のイモネジ用の穴で、グリーン色の矢印で指し示している箇所が距離計連動ヘリコイドです。

↑実際に入れ込むとこんな感じのイメージになります。赤色矢印の箇所のネジ穴が鏡筒加谷締め付け固定する時のイモネジ用の穴で、グリーン色の矢印で指し示している箇所が距離計連動ヘリコイドです。

↑従って一番先に位置が確定するのは「ヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる)」なので、ご覧のようにマウント部に組み込まれる必要があるものの、その時の「長大な長さの直進キーガイド」の位置は、ご覧のとおり基準▲マーカーの反対側になっています(汗)

↑従って一番先に位置が確定するのは「ヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる)」なので、ご覧のようにマウント部に組み込まれる必要があるものの、その時の「長大な長さの直進キーガイド」の位置は、ご覧のとおり基準▲マーカーの反対側になっています(汗)

従ってこれが全ての基準であり、鏡筒の固定位置もこれを基に絞り環の位置が決まっていくワケで、しかもフィルター枠の外周に刻印されている「ちっちゃな赤点」が絞り値を示す基準マーカーなので、フィルター枠の固定位置まで決まってしまうと言う製品設計なのが、ここから判明する次第です(汗)

・・だからこそ組み立て手順の再構築が必要だった!(涙)

↑実際にオーバーホール工程を進め始めると、こんな感じに組み上がります。イキナシ前述の (一つ前の) ヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる) がマウント部に刺さるのではなく/直進キーガイドに刺さるのではなく、先にセットされるのは上の写真のとおり「空転ヘリコイド」です。

↑実際にオーバーホール工程を進め始めると、こんな感じに組み上がります。イキナシ前述の (一つ前の) ヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる) がマウント部に刺さるのではなく/直進キーガイドに刺さるのではなく、先にセットされるのは上の写真のとおり「空転ヘリコイド」です。

するとその「空転ヘリコイド」の外壁にも複数のイモネジ締付痕が残っているものの、赤色矢印で指し示している箇所に存在する「下穴」こそが明確な製産時点を示す一方、ブルー色の矢印で指し示している箇所に残るイモネジ締付痕は、過去メンテナンス時の痕跡なのが分かります(汗)

するとここで初めて「どうして過去メンテナンス時には、製産時点なのが明白な下穴を使わなかったのか」との純粋な疑問しか湧いてきません!(汗)

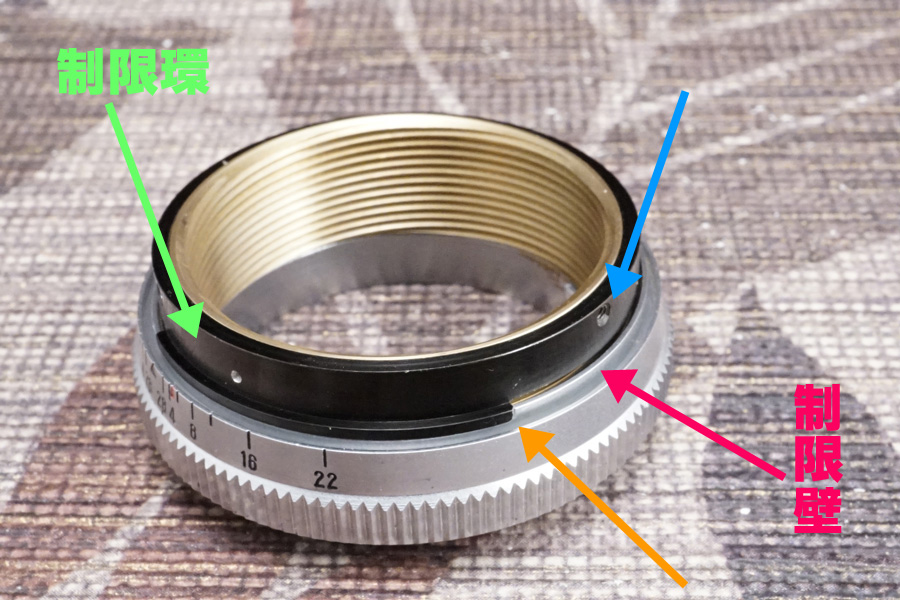

↑実はこの「空転ヘリコイド」の上にはさらに被さる「制限環」と言う「距離環を回す駆動範囲=∞〜最短撮影距離」を決定づける環/リング/輪っかがイモネジ固定されるのです (上の黒色の環/リング/輪っか)(汗)

↑実はこの「空転ヘリコイド」の上にはさらに被さる「制限環」と言う「距離環を回す駆動範囲=∞〜最短撮影距離」を決定づける環/リング/輪っかがイモネジ固定されるのです (上の黒色の環/リング/輪っか)(汗)

マウント部にも「制限壁」が用意されており、そこに「制限環の壁」が突き当たるので、無限遠位置と最短撮影距離の両端でカツンと音をたてて突き当て停止する仕組みです(汗)

上の写真ではオレンジ色の矢印で指し示している箇所で突き当て停止している場合を撮っており、この位置は「最短撮影距離の位置」を意味します。

そしてこの「制限環」を「空転ヘリコイド」に締め付け固定するイモネジ用の穴がブルー色の矢印で指し示している箇所なので (全周に均等配置で3箇所備わる)、このネジ穴が一つ前の「空転ヘリコイドの外壁に用意されている製産時点を示す下穴 (一つ前の写真の赤色矢印が指し示している箇所)」に合致すると理解できます。

・・ところがその位置で合わせても、最終的な絞り環の位置が合致しない!(涙)

↑その話がどういうことなのかをこれから示していきます(汗) 上の写真はヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる) を「空転ヘリコイド」にネジ込んだ状態です。当然ながら既に「黄褐色系グリース」を「空転ヘリコイド」にもヘリコイドオスメスにも充填済みです。

↑その話がどういうことなのかをこれから示していきます(汗) 上の写真はヘリコイドオス側 (距離計連動ヘリコイドを兼ねる) を「空転ヘリコイド」にネジ込んだ状態です。当然ながら既に「黄褐色系グリース」を「空転ヘリコイド」にもヘリコイドオスメスにも充填済みです。

↑前述の黒色の環/リング/輪っかたる「制限環」をイモネジで締め付け固定しました。今度は無限遠位置の方向で撮影したので、それをオレンジ色の矢印が指し示しています。

↑前述の黒色の環/リング/輪っかたる「制限環」をイモネジで締め付け固定しました。今度は無限遠位置の方向で撮影したので、それをオレンジ色の矢印が指し示しています。

すると「制限環」には赤色矢印で指し示している箇所の「下穴」が゛遺産時点を示すと受け取れますが、全周に均等配置で3箇所用意されています。この下穴が「距離環をイモネジで締め付け固定する為の下穴」ですが、実は上の写真見ても分かるとおり「他の部位のパーツには無数にイモネジ締付痕が残っていたのにこの制限環には製産時点を示す下穴しか残っていない」ことから、何を基準に据えて過去メンテナンス時に整備していたのかが判明してきました(汗)

これらの事柄から冒頭で述べてきた「ニコイチ、下手すればサンコイチ」のストーリーが現れ、且つその『状況証拠』として数値のマーキングが2種類登場し(汗)、それら部位のパーツの組み合わせ位置を逐一チェックしていくと (あまりにもイモネジの締め付け痕が多すぎて気が遠くなりましたが)、・・どのように考えてもサンコイチしか該当せず、残念ながら今回の個体は3つの転用パーツからの合体品との判定に到達しました!(涙)

↑フィルター枠の固定位置に絞り用ベース環の固定位置、当然ながら絞り環の駆動範囲は合致している必要があり、且つ絞り環に刻印してある絞り値と「ちっちゃな赤点」が刻印してあるフィルター枠の固定位置すら整合性が求められます(汗)

↑フィルター枠の固定位置に絞り用ベース環の固定位置、当然ながら絞り環の駆動範囲は合致している必要があり、且つ絞り環に刻印してある絞り値と「ちっちゃな赤点」が刻印してあるフィルター枠の固定位置すら整合性が求められます(汗)

そして最も重要な無限遠位置の合致に合わせてヘリコイドオスメスのネジ込み位置の確定と共に、それはそもそもの「直進キーの1箇所の位置で決定づけられる」大前提から導き出された「全ての合致点は、たったの1箇所のみ」を探り当てるのに「フィルター枠+絞り環用ベース環=半日」に「空転ヘリコイドと距離環の距離環用制限環の合致=半日」と丸一日がかりの作業に至ってしまい、その組み直し回数は「80回以上100回未満」くらいと言えば、どんだけ当方の技術スキルが低いのかをご理解頂けると思います!(恥)

・・100回近くアッチコッチ固定しまくったので、もうこのモデル見たくありません!(涙)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わっています・・と言えば、聞こえが良いですが、当方的にはもう上の写真を見るのもイヤだったりです(笑)

↑完璧なオーバーホール/修理が終わっています・・と言えば、聞こえが良いですが、当方的にはもう上の写真を見るのもイヤだったりです(笑)

・・マジッで懲りましたね!(涙)

《組み上がり後に残ってしまった瑕疵内容》

❶ 僅かにオーバーインフでの無限遠位置 (但し当初位置と同じ状況/僅かに改善程度)。

❷ 絞り環刻印絞り値と基準●マーカー位置が絞り値より僅かにズレている (当初と変化なし)。

❸ 距離環を回していく時、再現性が一定しないもののクッと抵抗を感じる場合がある。

❹ 距離環を回していくと、ジリジリ音が聞こえてくることがある。

・・このような結果になり、本当に申し訳ございません。

❶ 結局ピタリの位置で無限遠位置を合わせたかったのですが、何回トライしてもフィルター枠と絞り環と距離環、そしてマウント部の基準▲マーカー位置の整合性にズレが生じることから、残念ながら僅かなオーバーインフでしか仕上げられませんでした(涙)・・申し訳ございません。

当初バラす前時点のオーバーインフ量から比べると僅かに改善していますが「ほぼ当初バラす前時点の∞刻印の左〇辺り」に同じです(汗)

また❷は「絞り環用制限環 (フィルター枠用ベース環を兼ねる)」と「絞り環用ベース環」との整合性に僅かなズレがあり、その差がクリックした時の刻印絞り値と基準●マーカーとの僅かなズレを生じています。

これも何回も開放側や最小絞り値側、或いは中立などいろいろ試しましたが、いずれも100%合致しません(汗)・・申し訳ございません。

さらに言うなら、絞り環操作して行く時「開放F2.8→F22」に向かう時の回転時と、その逆の回転時とでも基準●マーカーに厳密に合いません(汗)

おそらく内部の鋼球ボール口径と絞り値キー (クリック感を実現している溝) が合っていないように思うのですが、当方に適合するような鋼球ボールがありません(汗)

・・従ってこれも当初バラす前時点と変化なしのままです。

❸と❹も今回のオーバーホール/修理ご依頼内容に含まれている要素ですが、結局改善できていません(涙)・・申し訳ございません。

軽めのトルクが良いとのご指示でしたが、残念ながら「空転ヘリコイド」の問題でどうにも改善できません。再現性低く現れるクッと掴んでいる指に感じる抵抗感も (トルクムラほどではないにしても) おそらく過去メンテナンス時に削ってしまったのが影響しているとしか考えらません(汗)

またジリジリ音が聞こえる (と言うか、指の腹に伝わってくる) のみ当初から変化せず、これは「直進キーガイドと直進キーの擦れ感」から来る現象ではないかと見ていますが、これも確認する方法がありません(汗)

・・いろいろと不始末につき、申し訳ございません!(涙)

オーバーホール/修理ご依頼者様皆様に告知しているとおり、もしもお届けしたオールドレンズの仕上がり状況にご満足頂けない場合は、そのご納得頂けない要素に対して「ご納得頂ける分の金額をご請求金額より減額」下さいませ。

減額頂ける最大値/MAX額は「ご請求金額まで (つまり無償扱い)」とし、大変申し訳御座いませんが当方による弁償などは対応できません・・申し訳御座いません。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。「気泡」が1点確認できます。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。「気泡」が1点確認できます。

◉ 気泡

光学硝子材精製時に、適正な高温度帯に一定時間到達し続け維持していたことを示す「証」と捉えていたので、当時の光学メーカーは正常品として「気泡」を含む個体を出荷していました (写真に影響なし)。

但し、中望遠レンズ以上の焦点距離などのモデルの場合、大きく出現した玉ボケの内側にそれら「気泡」の影が写り込む懸念は高くなります。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑9枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

↑9枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

当初バラす前時点は冒頭解説のとおり「開放f値の時に絞り羽根が顔出ししていた」為、最小絞り値側が閉じすぎていましたが、ピタリの位置に変更した為「完全開放」に戻っています。いずれも刻印絞り値との整合性は簡易検査具で実写確認済です。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

但し前述のとおり距離環のトルクやトルクムラなどの瑕疵内容は残っています・・申し訳ございません。

↑今までの解説のとおり、全ての基準をマウント部の「直進キー」からのスタートに組み替えた結果の仕上がりに至っています。

↑今までの解説のとおり、全ての基準をマウント部の「直進キー」からのスタートに組み替えた結果の仕上がりに至っています。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印から僅かにオーバーインフの位置でセットしています (∞刻印の左〇辺り)。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印から僅かにオーバーインフの位置でセットしています (∞刻印の左〇辺り)。

あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。従ってお手持ちのフィルムカメラでの整合性を保証できません (当方特約事項に記載のとおりです)。

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f2.8、被写体までの距離:35m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:17.6m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、20m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の40m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「100m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑f値「f11」になりました。そろそろ「回折現象」の影響が微かに現れ始めています・・特に「焦点移動」が起き始めているのが分かります。

↑f値「f11」になりました。そろそろ「回折現象」の影響が微かに現れ始めています・・特に「焦点移動」が起き始めているのが分かります。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値「f22」での撮影です。今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。明日厳重梱包の上、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

↑最小絞り値「f22」での撮影です。今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。明日厳重梱包の上、クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。