♦ KONICA (コニカ) HEXANON LENS 35mm/f2 (satin silver)《Limited Edition》(L39)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、国産は

コニカ製広角レンズ・・・・、

『HEXANON LENS 35mm/f2 (satin silver)《Limited Edition》(L39)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、今回のモデル『HEXANON LENS 35mm/f2 (satin silver)《Limited Edition》(L39)』だけでカウントすると僅か2本目です。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

そもそも発売した1996年春 (藤沢商会による販売) に1,000台限定販売だったこからもどれだけ希少性の高いオールドレンズなのかが窺い知れます(汗)

それは今ドキのデジタルなレンズ達と比較して、その描写性能を徹底的に検証するなどと言う蔑むような企画にはまるで興味が湧かず(笑)、むしろNikonの『第五十九夜 Ai Nikkor 105mm F1.8S』の記述を読んでもちゃんと述べていますが (最近、こういう客観的に述べて

くれるプロ目線の御言葉が少なくなってきた)、その描写性には光学設計の『妙』がまさに魅力として語られており、とてもわかり易いのです(涙)

・・光学設計技師の立場から捉えた描写性の話であり、大変貴重な御言葉だったりします(涙)

特に今回のモデルが実装している「6群7枚クセノター型光学系」との指摘に対する、例えば後群側の光学設計要素に対する説明などは、まるで落雷のように強烈だったりしますが(笑)、それだけにブレのない納得感に至ることができます (ありがたい)(涙)

・・思わず、読んだ後に、暫くのあいだ、心が痺れていたような感じでしたが(笑)

そのくらいの衝撃のほうが、当方のような思い込みが酷い低能な人間には、むしろちょうど良いのです(恥)

なんだかんだ言って、直近で何回もこの光学設計を扱っており、偶然とは言え何だか運命的な流れの中に自分が居るような錯覚を覚えているところで御座いまする(笑)・・それでも自分の性格ゆえ、その流れに逆らって掴む岩を探している始末で、悪あがきと言うか、諦めが悪いと言うか、頑固なのだと思います(汗)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

今回扱ったモデル『HEXANON LENS 35mm/f2 (satin silver)《Limited Edition》(L39)』の原型は、1993年にKONICAが発売したレンズ固定式のオートフォーカス・フィルムカメラ『HEXAR』で、巷では後の1999年藤澤商会委託でKONICAが開発/発売したレンジファインダーカメラ『HEXAR RF』と区別する意味合いで『HEXAR AF』などと呼称しています。

今回扱ったモデル『HEXANON LENS 35mm/f2 (satin silver)《Limited Edition》(L39)』の原型は、1993年にKONICAが発売したレンズ固定式のオートフォーカス・フィルムカメラ『HEXAR』で、巷では後の1999年藤澤商会委託でKONICAが開発/発売したレンジファインダーカメラ『HEXAR RF』と区別する意味合いで『HEXAR AF』などと呼称しています。

(右写真はネット上から拾ってきた『HEXAR AF』モデル)

このフィルムカメラに実装された固定式レンズこそが原型モデルで「35㎜/F2.0」です。

その後1996年にやはり藤澤商会の委託でKONICAから「1,000本限定」として発売されたのが、今回扱う『HEXANON LENS 35mm/f2 (satin silver)《Limited Edition》(L39)』と言う流れになります。

←ちなみに前述の1999年登場レンジファインダーカメラ『HEXAR RF』は、レンズ交換式モデルなので「ライカMマウント規格」を倣い実装していて、その際に同時発売されたのが「M-HEXANON 35mm

←ちなみに前述の1999年登場レンジファインダーカメラ『HEXAR RF』は、レンズ交換式モデルなので「ライカMマウント規格」を倣い実装していて、その際に同時発売されたのが「M-HEXANON 35mm

/f2 (LM)」です。

(左写真はネット上から拾ってきたモノ)

まるで焦点距離〜開放f値まで同一ですが、実は「最短撮影距離:70cm」なので、今回扱うモデルの「90cm」とは異なります。それが明示するのは「自ずと光学設計が違う」のは自明の理であり、調べると全く別モノでした(汗)

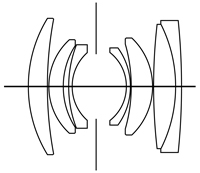

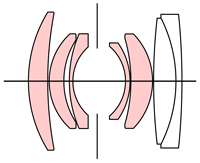

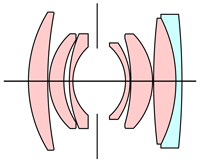

↑上の図は、左端が「コニカヘキサーの開発」(中山 春樹、藤井 康俊、藤沢 敏喜、島崎 喜雄著)、及び中央の「M-HEXANON 35mm F2.0の開発」(吉間 睦仁、国定 幸雄著)、そして右端は1993年登場のオートフォーカス・フィルムカメラ「HEXAR AF」実装固定式レンズの特許

出願申請書『特開平05-164961』(1991-12-17出願)です。

昨年扱った際、2千件を超える特許出願申請書の中からようやく発見できたワケですが、何のことはなくいつも調べているパテント検索サイト「Espacenet」のほうで調べていれば、本当は100件以下までヒット数を減じられて楽だったのに、灯台下暗しを地でやってしまったような感じです (要は特許庁のJ-PlatPatの使い方を理解していない)(笑)

学がないので、下手な日本語の専門用語よりも、英語でサクッと検索できるほうが (標準的で) 分かり易いのです(笑)

←『JPH05164961A (1991-12-12)』日本特許庁宛て出願

←『JPH05164961A (1991-12-12)』日本特許庁宛て出願

小西六写真工業在籍の「島崎 喜雄」氏発明

そうなのです! これら特許出願申請書に記されている光学設計に係る発明案件の内容は「レンズシャッター式カメラ向け」との大前提が立ちはだかっているのです!(怖)

つまりオールドレンズで言うところの「絞りユニット」が入るべき空間が広いのです!(汗)

そのコトバどおり「レンズシャッター方式」なので、オールドレンズで本来絞りユニットが入る場所に「レンズシャッター機構」が組み込まれるワケですが、カメラボディのシャッターボタン押し下げにより、瞬時に設定絞り値 (或いは自動露出値) にシャッター羽根が絞り込まれてシャッターまで切れる機構部なワケで、そのような複雑な機構部の一部/羽根の部分が組み込まれる空間だったのです。

・・今一度特許出願申請書の記述を読んでいて、ビビッと来ましたねぇ〜!(笑)

実は、後にオーバーホール工程の途中でちゃんと写真掲載しますが、光学系後群格納筒をネジ込む箇所の深さに余裕がありすぎる (つまりムダに深い) 点について、昨年来「???」のままだったのです(笑)

そうなのですです!! その「ムダに深くて空いている空間」こそが、実は本来の最初の光学設計時に「レンズシャッター機構」が設置されていた場所なのであり、要はその空間をそっくりそのまま残した光学設計のまま継承して製品化してしまったのが、今回扱う『HEXANON LENS 35mm/f2 (satin silver)《Limited Edition》(L39)』なのだと理解できたのです!(驚)

・・だからサッ! いつもちゃんと特許出願申請書の記述を読みなさいって言ってるでしょ!

と、心の中で誰かの罵声が聞こえてきたような気がします(恥)

しかしその一方で、特許出願申請書に掲載の構成図の「光学系第3群と第4群との間の空間の距離」と今回扱うモデルの空間の距離が、微妙に詰まっている/短くなっている点については (実際に特許出願申請書の掲載図をトレースしてから、互いに重ね合わせて比較するとその違いが分かるから)、光学知識皆無な当方が得意とする、勝手な妄想に耽ると(笑)「絞り羽根に拠る入射光制御に見合わせて、その距離/空間を狭めてきた」との結論しか見出だせず、その結果で各群の微妙な設計変更を強いられていたようにも考えているのです (分かりませんが)(汗)

・・しかし実際に第3群と第4群の互いの距離が異なるのは間違いありません(汗)

↑上に挙げた光学系構成図は、特許出願申請書の掲載図を当方がトレースした構成図 (左) に、以前扱った個体から取り出して当方の手によりデジタルノギスで逐一計測した時のトレース図 (中央と右) です。

上の図を見てもパッと見で分かりませんが、光学系第3群と第4群との間の空間/距離は、左の特許出願申請書の構成図のほうが空いていて/離れていて、その位置に「レンズシャッター機構」が配置されていた製品設計だったのが窺えます。

一方中央と右端の構成図は今回のモデルに実装している光学系の実測値からトレースしていますが、第3群と第4群との空いた空間の距離は、ほんの僅かに特許出願申請書の掲載図に比べると、僅かに縮まっています (どちらかと言うと後群側が絞りユニットのほうに接近してきたようなイメージ)。

また 色付部分がこの光学設計の基本成分を意味しているものの、本来一般的に知られているのは「4群5枚クセノター型光学系」であり、光学系第2群は2枚貼り合わせレンズになっていることが多いです (上に挙げた中の中央の構成図について説明しています)(汗)

実は前のほうに挙げた特許出願申請書内の記述を読むと、次のように明確に記されていました「特にレンズシャッターカメラ用として好適な変形クセノタール型の広角レンズに関する。絞りを挟んだ2つの面で発生する大きなサジタルコマ収差を補正し、さらにレンズシャッタユニットを配置するために前後群の間隔を広げ、劣化する像面わん曲、非点収差を補正するときに生じるサジタルコマ収差の劣化を防ぐ」としています(汗)

まさにブルー色文字で色付した一文のように、この光学系の基本成分が「クセノター型光学系」であることを既に発明時点で謳い、且つ「レンズシャッター機構」が絞りユニットの位置にセットされる大前提だったのも明白です(汗)

さらに指摘するなら、前述のNIkon『第五十九夜 Ai Nikkor 105mm F1.8S』内記述に於いて明確に「典型的なクセノタータイプの光学系」と記しています(汗) さらに「後群はトポゴンからの発想と言う主張は正しいのでしょう。しかし、数々の設計事例を考察すると、後群は

ガウスタイプの接合レンズエレメントを、コストダウンのために凹レンズ一枚で置き換えたものとも考えられます」とも指摘しています(汗)

実は当方は普段、Canon製オールドレンズとNikon製オールドレンズの多くを扱いません(汗) いえ、正しく言うなら、その扱わない理由は「メーカー認定整備会社が顕在するから」でありそこに当方の出る幕が微塵も存在しないからです (当たり前です!)(笑)

そのような当方自身の背景が影響し、いつもこのNikonの『ニッコール千夜一夜物語』を参照しないのですが・・それがそもそも当方の自惚れであり、傲慢であり、狭い了見だったことが一目瞭然です (要は心の器が狭い)!(恥)

以下の記述を読むにつけ、問題になる光学系の基本成分に対する明確な説明がちゃんと記されていました・・・・、

❶『第三夜 W-Nikkor 3.5cm F1.8』

❷ 『第三十七夜 W-Nikkor 3.5cm F2.5』

❸ 『第五十九夜 Ai NIKKOR 105mm F1.8S』

・・まさに目からウロコが剥がれ落ちる状況でしたが(笑)、先ずは❶の物語を読み進めると、この製品が実装する光学系の基本成分が「まるでそのままに4群5枚クセノター型光学系」を示しているのが一目瞭然です(汗)

・・以下、当方のまるで恥辱的な部分を曝け出していきます!(恥)

「そして、このタイプの最大の特徴は、最後に位置する接合レンズの存在です。このダブレット(凸・凹2枚の接合レンズの意)の存在によって、明るいレンズにはつきものの球面収差とコマ収差が改善されました。また、倍率の色収差(周辺部分の色ズレ・色のにじみ)の補正も著しく改善されています。更に、フィルム面に近い凹レンズは、フィールドフラットナー(像面を平坦にするレンズ)としての効果も持ち備えていたのです」とのことです。

・・まるで全ての答えが教科書の如く、ここに載っていました!(汗)

恐るべし、Nikonョ!・・ですです(笑) それはそうです! 戦前から大日本帝国海軍の御用達だった光学メーカーですから、相手は単なる軍装に非ず、最大の『敵』は塩害や天候/気温/気圧など vs 自然現象だったことが黙っていても窺えます(涙) その時、金属材に囲まれた光学硝子材という工業製品に係る使命の厳しさは、本当に空前絶後の世界の中に生きてきた設計技師達ばかりだったのではないでしょうか・・畏敬の念しか心の中には現れません(涙)

・・それが基本的にCanonよりNikonが好き、との心の奥底に秘める思いだったりします(笑)

Canonは宣伝が上手い (営業は怖い) 企業ですが、一方Nikonは、いろいろ、本当にいろいろ苦しんでいる会社でもあります (営業は誰も彼もとっても優しかったです)(涙)

話を戻して続けます「本来、単純なガウスタイプ等で画角62度を越える高性能写真レンズを設計する事は困難です。しかもこの時代に、他に類を見ないほどの大口径広角レンズを発想し、製品化した事は驚くべき事でしょう。後発メーカーのレンズを見ても〜〜〜〜後発メーカーのレンズは基本的にガウスタイプから抜け出していないからです」と語っています。

これは昨年今回扱ったモデルの研究時に、当方自身も薄っすらと (本当に薄く薄く薄氷の如く) 感じ取っていた印象です(笑) いくら当時のレンジファインダーカメラなど向けの光学設計にしても、広角レンズ域の視野角/画角で「4群6枚ダブルガウス型光学系」に頼り切るにはムリが残ります(汗)

例えば仮にフルサイズ (36㎜ x 24㎜) 環境で「50㎜/f2」の視野角を計算してみると「46.8°」になる為、とても広角域を収められる数値になり得ません(汗)・・今回扱うモデルの諸元値を基に、一般例として計算してみても「63.4°」との答えになるので一目瞭然です。

また前出のレンジファインダーカメラ『HEXAR RF』の開発背景文章を探っても同じことが記されており「Fナンバー3.5クラスのコンパクトカメラ用レンズに比べ、開放で57%の深度しかなく、より厳しい収差補正とレンズの位置制御が必要になる」と指摘しており、さらに「一般的にコンパクトカメラに採用されているトリプレット、テッサー、望遠ワイドといったタイプは、F2.8〜F4程度の広角には向いているが、F2.0の大口径化は難しい。このためFナンバーを明るくできるガウスタイプやクセノタールタイプが候補に上がり、より広角に向いているクセノタールの変形型で設計を進めた」と光学設計概念の背景根拠を示しています(汗)

・・これが今回のモデル光学系の設計背景にもあたると考えらます(汗)

このようにNikonの『ニッコール千夜一夜物語』記述と、コンパクトカメラ『HEXAR RF』の背景を照らし合わせて照合すると「視野角的にダブルガウス型光学系を使った光学設計が不可能だった」ことが両側面から示され確信に至りました(汗)

且つ、素晴らしい成果は❶『第三夜 W-Nikkor 3.5cm F1.8』の物語から捉えられた「光学系第6群の2枚貼り合わせレンズ」の存在理由と、その配置根拠が掴めた点で、まさに諸手を挙げて「やっほぉ〜ぉ!」と心の中で叫んでいる状況です(笑)

・・とここまでは誰も彼もが納得できる説明だったと思いますが、如何せん天邪鬼で人が忌み嫌うことをヤリたがる当方の性分としては「ヤッバしトポゴン型光学系を少しでも出したい」との下心が控えきれずに(汗)、良心に反してヤッてしまいます!(笑)

・・相手がプロの光学設計技師 or 開発者だろうが見境ないのが光学知識皆無な当方の長所!

こうなったら言うだけ言ったほうが勝ちです!(笑)・・と楽しんでいる始末。

上に挙げた光学系構成図の中で、まさに一番右端の構成図の色付/カラーリングこそが、未だに当方の頭の中でグルグルと「鳴門の渦潮」の如く、強力に、そして激しく渦巻いているワケで「だったら、どうせ光学系第2群2枚貼り合わせレンズを剥がして単独使用にしたんだから、

そもそも第6群の構成7枚目たる 色付部分を除外してしまったら、まるでトポゴン型光学系じゃない!」との無意味でムダな主張/抵抗を続けたく、載せている始末です(笑)

・・昭和生まれの男子 (おのこ) は、諦めが悪いのです (しつこい)!(笑)

その根拠は、もう既に述べられていますが「第6群でフィールドフラットナーとしての効果を狙っている」との説明から、非点収差や像面歪曲を補正しきりたいなら、否応なく「最後第6群で2枚貼り合わせレンズ化して、色消し効果も含め最後に入射光をフラット化させている」との裏解説のような話であり、当方的には「重箱の隅を突きたい」悪性がモロに現れてしまうのです(笑)

そもそも元から「トポゴン型の後群側を持ってきた」との言い回しからしてカチンと来ているため、光学系前群側の第2群2枚貼り合わせレンズを剥がしてきたら最後「フフフッ。お主、とうとう剥がしたな・・」と光学設計者の我慢しきれなかった点だけに的を絞って突いているワケですョ (コレが楽しい!)(笑)

・・ごめんなさい、スミマセン、許してョ!(笑)

要はそれほどまでに厳しい入射光制御を求められる光学設計に、各光学メーカーの名だたる光学設計師が果敢に挑戦していた、今思えば古き良き時代のひとコマといったところです(笑)

なお「4群5枚ビオメター型/クセノター型光学系」の始祖的な光学系発明案件に対する (同じく執拗な当方の) 主張は、先日扱った『Biometar 120mm/f2.8 (zebra) (PENTACON SIX)』のところで検証に挑戦したので、アホな解説を読んでみたい人はご参照下さいませ(笑)

今回のこのモデルの仕様諸元については、仕方ないので光学系構成を「6群7枚変形クセノタール型」と、当時のKONICAの特許出願申請書内記述に倣って改めています(汗)

が然し、他のオールドレンズモデルの場合は「ビオメタール型/クセノタール型」或いは「ビオメター型/クセノター型」とは呼称せず、当方の現在の結論たる始祖的な光学設計概念を継承した「4群5枚ユニライト型光学系」と述べ続けますし、そもそもその設計概念もユニライト型発明案件の特許出願申請書に記述してあった概念から捉えた「ガウス型の後群側をバックフォーカスに見合わせつつ簡素化に努力した結果」との受け取りは変わらないので、あからさまにトポゴン型から後群を転用してきたとの (記述内での明示も見当たらないので) 認識も、今のところありません (何故なら、そもそもユニライト型特許出願申請書が申告している既知の参照案件に、トポゴン型 (当時はハイパルゴン型光学系) が含まれていない)(汗)

![]()

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『HEXANON LENS 35mm/f2 (satin silver)《Limited Edition》(L39)』のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『HEXANON LENS 35mm/f2 (satin silver)《Limited Edition》(L39)』のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

昨年の扱った時はこのモデルが初めてだったのて、内部構造と特にヘリコイドの逆転に対する鏡筒の動きに相当惑わされてしまい(汗)、ほぼ整備自体を諦めかけてしまったほどでした(涙)

今回はその時の難しくも辛かった一面を既に知っているため、戸惑うこと無くオーバーホール工程を進められました(汗)

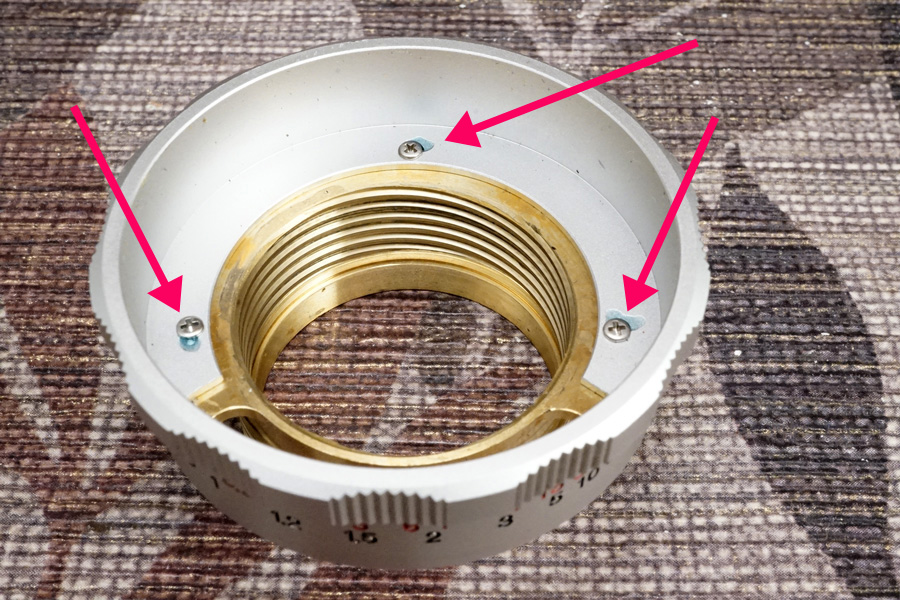

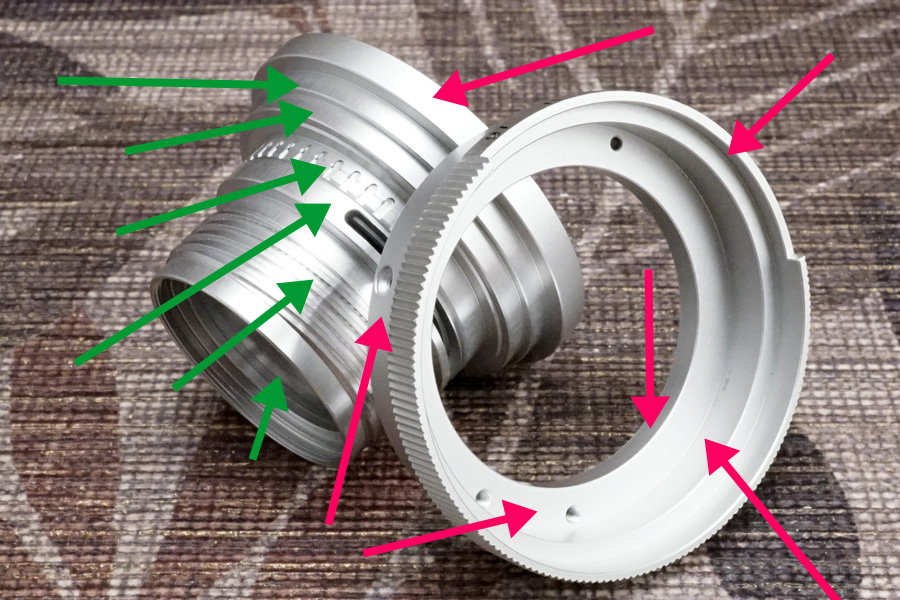

↑上の写真は、当初バラし始めた時の撮影で「距離環ローレット (滑り止め) を含むヘリコイドオス側、兼距離計連動ヘリコイド」を撮っています。

↑上の写真は、当初バラし始めた時の撮影で「距離環ローレット (滑り止め) を含むヘリコイドオス側、兼距離計連動ヘリコイド」を撮っています。

赤色矢印で指し示している箇所に3つ締め付けられている「締付ネジ」を、例によって「固着剤」で固めている為、おそらくは近年に過去メンテナンスが施されていたことを表しています (十数年前なら、当時流行っていたのは住友スリーエム製にしても朱色固着剤が主体だった)(笑)

現在の主流は (容易に入手可能な市場流通品は) 上の写真の色合いの「固着剤」です (当方も使っています)。

しかし実はこの「固着剤」の破壊公称値は低く、上の写真のようにネジ頭にチョロっと塗った程度では全く固着の効果を発揮せず(笑)、実際プラスドライバーでほんの僅かにチカラを (それこそ指の腹に伝えただけで) 簡単に回ってしまいます(笑)

そんな低い固着性能の問題よりも、当方が問題視しているのは「その剥離してしまった固着剤のカケラが何処に行くのか???」のほうが怖くて仕方ありません!(怖)

もしもヘリコイドオスメスのネジ山などに詰まってしまい、それによってトルクに影響が現れた時、はたして次の整備時にちゃんと適切なトルクに戻せるのかと心配してしまうからです(汗)

特に今回の個体のように「ネジというネジ全てに固着剤を塗っている」と言う、真に低俗な整備をしているプロのカメラ店様や修理専門会社様が、今現在もなお現役で顕在するワケで、末恐ろしいったらありゃしません!(怖)

しかも上の写真のとおり、確かに数年の時間的経過があるにしても「黄銅材は一切酸化/腐食/錆びを除去せずに、そのまま使っていた」のが、過去メンテナンス時の整備だったことが判明してしまいます(笑)

・・こんなのは単にグリースを入れ替えしているだけで、オーバーホールとは言えない。

酷い場合は未だに「グリースの補充」と如何にも聞こえ良く言いながらも、実は種類も成分も添加物も全く別モノのグリースを混ぜ合わせて「古いグリースの上から付け足しで塗っている始末」で、そういう整備が公然と平気でできてしまう時点で、当方的にはまるで信じられません!(怖)

実際「古い黄褐色系グリースの上から、新しい白色系グリースを塗り足している」整備が施されている個体を、毎年相当な数で確認しているから、このように述べています(泣)

いくら外から見えないにしても、古いグリースを一切除去せずに新しいグリースを塗り足すと言う神経が、そもそも整備者以前に「人としての良識欠如」と言う、欠陥人間にしか当方的には受け取れません(泣)

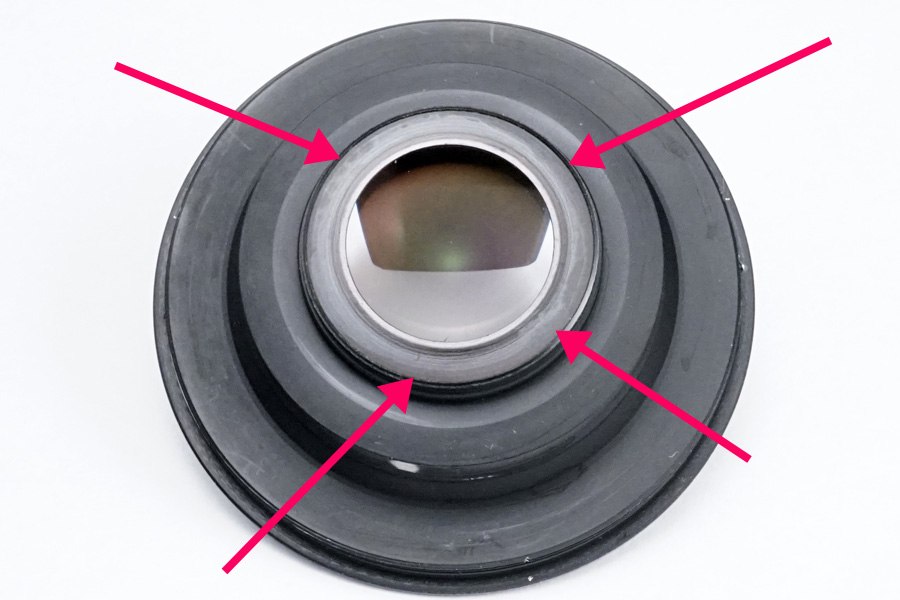

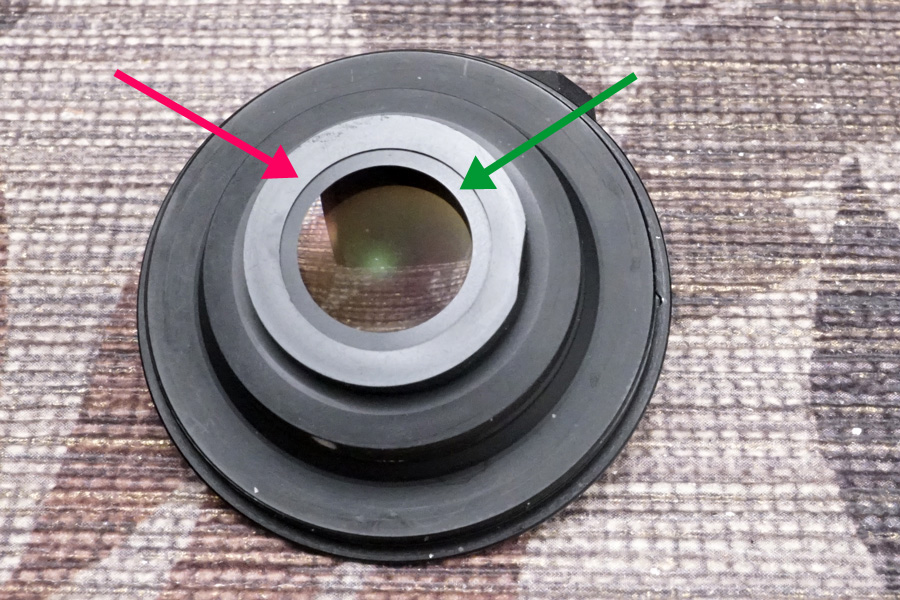

↑こちらの写真も、当初バラしている途中の撮影です。取り出した光学系前群格納環をヒックリ返して、アルミ合金材モールド一体成型で仕上げられている「光学系第3群の裏面側 (つまり絞りユニット側の面)」を撮影していますが、赤色矢印で指し示している箇所に「反射防止黒色塗料の塗りムラ」が視認できます(汗)

↑こちらの写真も、当初バラしている途中の撮影です。取り出した光学系前群格納環をヒックリ返して、アルミ合金材モールド一体成型で仕上げられている「光学系第3群の裏面側 (つまり絞りユニット側の面)」を撮影していますが、赤色矢印で指し示している箇所に「反射防止黒色塗料の塗りムラ」が視認できます(汗)

なお、普通一般的に言うなら、このように凹メニスカスレンズを金属材にモールド一体成型してきた時、光学硝子レンズのコバ端は「コバ端着色した上で、剥き出しのまま」になるのが非常に多いですが、このモデルの場合は異なる処置が講じられます。

↑今度はまたヒックリ返して、前玉側方校から覗き込んで撮っています。すると赤色矢印で指し示している箇所に、前述の裏面側光学硝子レンズコバ端に残る「反射防止黒色塗料の塗りムラ」の影響が、既に光学硝子レンズ材にまで及んでしまったのが視認できます(汗)

↑今度はまたヒックリ返して、前玉側方校から覗き込んで撮っています。すると赤色矢印で指し示している箇所に、前述の裏面側光学硝子レンズコバ端に残る「反射防止黒色塗料の塗りムラ」の影響が、既に光学硝子レンズ材にまで及んでしまったのが視認できます(汗)

そうなのです。上の写真は、既に当方の手により溶剤を使い「反射防止黒色塗料を全て溶かして剥がし終わった状態」を撮っているのですが、赤色矢印で指し示している箇所だけは3回トライしてみても全く消ええませんでした(涙)・・おそらくは光学硝子材の表層に、インク成分が浸透してしまったと推察できます(汗)

一方グリーン色の矢印で指し示している箇所にはやはり同じ「固着剤」が塗られていて、この場所に被さる「光学系第2群用のスリップオン方式の遮光環」を接着していたことまて露わになってしまいます(笑)

・・いったいどうして微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工なのか???

そうですね! 光学系格納筒や格納環、或いは光学硝子レンズ用の締付環や被せ環などの類は「経年の揮発油成分を嫌う」が故に、ワザワザ故意に製産時点に「微細な凹凸を伴うマットな梨地メッキ加工」が施されています。

そこにいったいどうして「固着剤」を塗る必要があるのでしょうか??? どうして製産時点の工程の中で処置されていない所為を施したがるのでしょうか???(汗)

・・まるで頭が悪い当方には理解できません!(恥)

溶剤を使い除去に努めましたが、残念ながら梨地メッキ面に浸透してしまった成分は、除去できませんでした(涙)

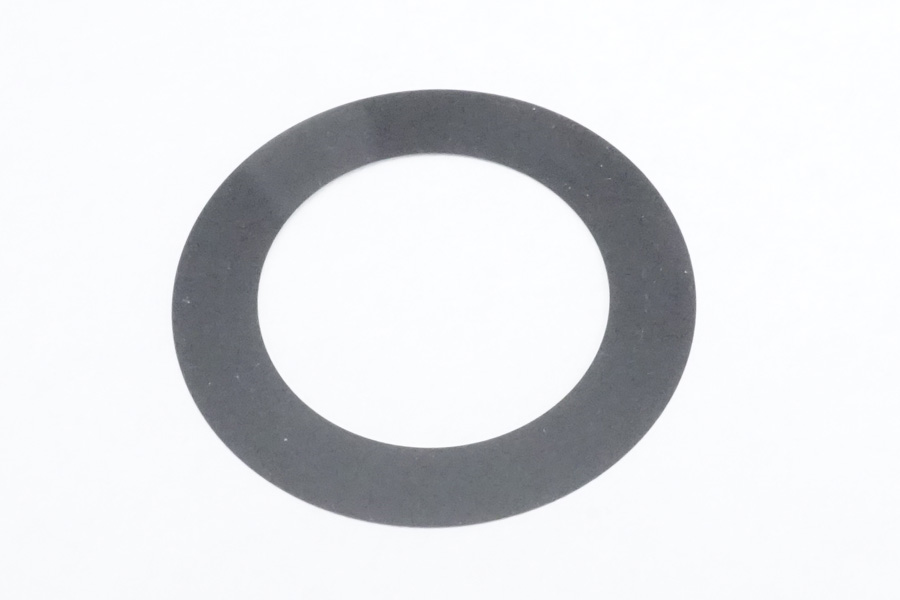

↑実は、2つ前の写真の光学系第3群のコバ端には、上の写真のような「遮光シート/環/リング/輪っか」が被さり、その全面を遮光してくれます(汗)・・2つ前の写真の赤色矢印で指し示している箇所ですね。

↑実は、2つ前の写真の光学系第3群のコバ端には、上の写真のような「遮光シート/環/リング/輪っか」が被さり、その全面を遮光してくれます(汗)・・2つ前の写真の赤色矢印で指し示している箇所ですね。

・・いったいどうしてこんな「遮光シート/環/リング/輪っか」が必要なのでしょうか。

過去メンテナンス時の整備者は、そんなことは露も考えずにただ単にバラした時の逆手順で組み立てていくだけの単純作業的な整備です(笑)

それでも、プロのカメラ店様の店頭のガラスケースに並べば「割高な価格設定でも、飛ぶように売れていく」ワケで、当方のような何処の馬の骨だから分からないような低俗な人間が整備したオールドレンズなどは、今現在オーバーホール済でヤフオク出品しているオールドレンズを見ても分かるように「誰も見向きもしない」のがリアルな現実であり、それこそこの2つの個体をプロのカメラ店様店頭ガラスケースなどに並べれば、きっとアッと言う間に売れてしまうのでしょうから皮肉なものです(笑)

↑実際に溶剤で拭ってみると、こんな感じでインク成分が綿棒に残ります(笑)

↑実際に溶剤で拭ってみると、こんな感じでインク成分が綿棒に残ります(笑)

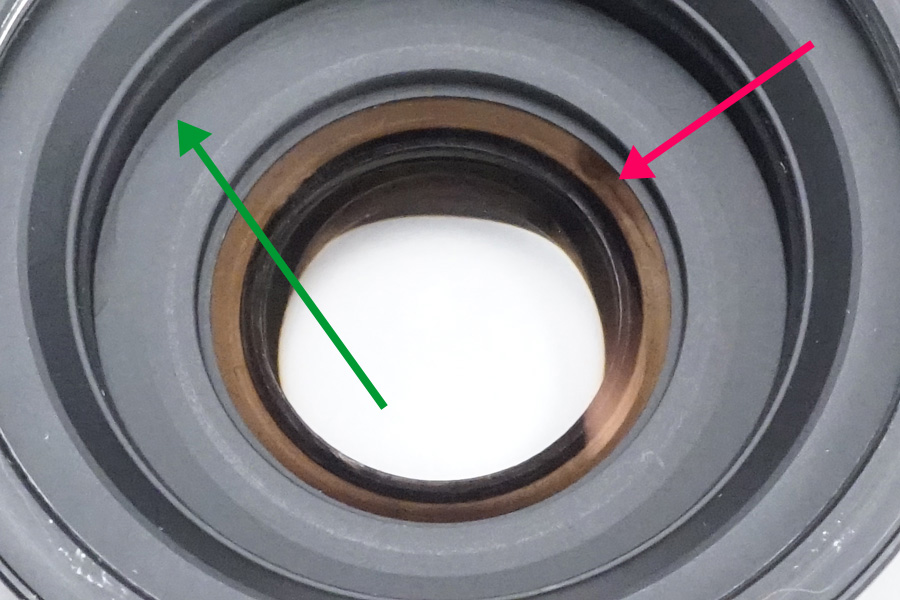

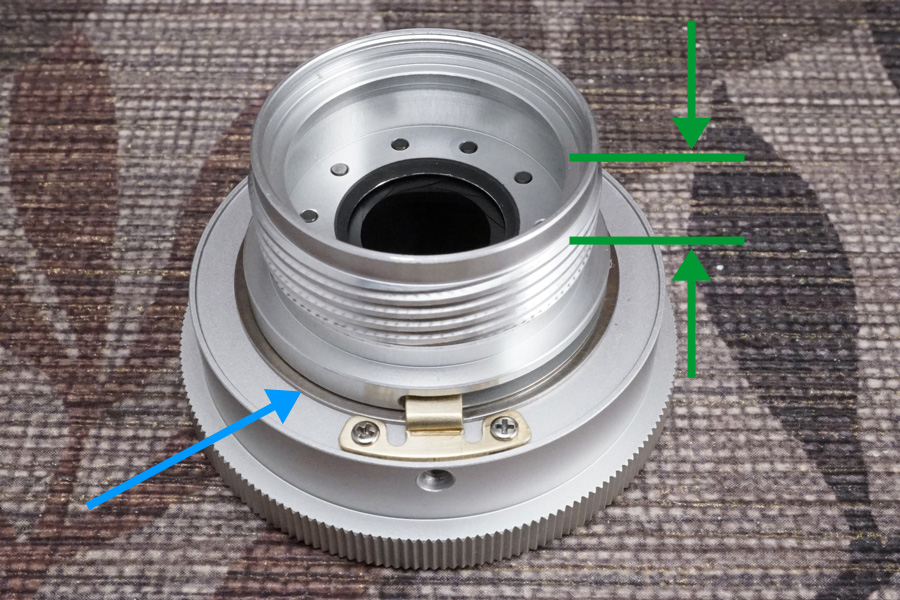

↑上の写真は、完全解体した後に、当方の手による『磨き研磨』など全て終わらせてから組立工程に入っている時の撮影です。

↑上の写真は、完全解体した後に、当方の手による『磨き研磨』など全て終わらせてから組立工程に入っている時の撮影です。

するとグリーン色の矢印て指し示している箇所に居るのが/挟まっているのが「遮光シート/環/リング/輪っか」であり、その上からパチンとはめ込み方式で被さるのが赤色矢印で指し示している「ポリエチレン製の封入環/リング/輪っか」です。

・・いったいどうしてポリエチレン製の被せ式で用意したのでしょうか???(笑)

そういうことをいちいち考えずに整備してしまうのですねぇ〜(笑) 当方は神経質なクセに頭が悪いので、いちいちその都度考え込んでしまいます(恥)・・そして納得できて初めてその工程での仕上げ方や微調整方法などが掴めます(汗)

例えば同じ被せ式にしても「アルミ合金材なり何なりの金属材の環/リング/輪っか」で用意して、それこそ「固着剤」に頼れば良かったのに、どうしてそうしなかったのでしょうか???

・・もちろん製産時点の工程内での話として問題提起しているのです(笑)

当方は分かっているので、ちゃんとそれを見越してここの工程を仕上げています (当たり前ですが)(笑)

↑上に並べた各構成パーツも、既に当方の手による『磨き研磨』が終わっています。

↑上に並べた各構成パーツも、既に当方の手による『磨き研磨』が終わっています。

❶ 鏡筒 (アルミ合金材)

❷ 絞り環 (アルミ合金材)

❸ C型留め具 (鋼)

❹ 開閉キー (黄銅材)

するとこれらの構成パーツの中で❷ 絞り環 (アルミ合金材)だけは「内外全ての面がサテン仕上げ (微細な凹凸を伴う平滑な梨地メッキ加工)」です。

当初バラした直後は、これら絞り環に関係する箇所には、過去メンテナンス時に「白色系グリース」が塗られており、既に経年劣化進行に伴い「濃いグレー状に変質」していた次第です(泣)

おかげでせっかくキレイに仕上げられている「サテン仕上げの絞り環の一部/接触面に擦れ痕が残っている」次第です(涙)

・・それでは次の写真をご覧下さいませ(笑)

↑同じようにこれから組み上げていく時の撮影ですが、❶ 鏡筒 (アルミ合金材)(左) と❷ 絞り環 (アルミ合金材)(右) です。

↑同じようにこれから組み上げていく時の撮影ですが、❶ 鏡筒 (アルミ合金材)(左) と❷ 絞り環 (アルミ合金材)(右) です。

上の写真で赤色矢印で指し示している箇所は全てが「サテン仕上げ (要は半光沢状の微細な凹凸を伴う梨地メッキ加工)」です。一方互いが接触する面になるグリーン色の矢印で指し示している箇所は「全てが陽極アルマイト仕上げ」です。

要は過去メンテナンス時には、これらの箇所全てに「白色系グリース」が塗られており「濃いグレー状」に陥っていました(汗)

↑さらに運が悪いことに、ブルー色の矢印で指し示している箇所の❸ C型留め具 (鋼) すら、過去メンテナンス時の整備者は「その使い方を知らなかった」が為に、間違った装着をしており、その影響が絞り環操作に (ほんの僅かですが) バラす前時点のチェックで既に現れていました(汗)

↑さらに運が悪いことに、ブルー色の矢印で指し示している箇所の❸ C型留め具 (鋼) すら、過去メンテナンス時の整備者は「その使い方を知らなかった」が為に、間違った装着をしており、その影響が絞り環操作に (ほんの僅かですが) バラす前時点のチェックで既に現れていました(汗)

この整備者に限らず、非常に多くの整備者が「ネジ種別の違いや使い方を全く理解しないままチカラ任せに締め付けている」或いは「留め具の近い方とその効果を計って装着していない」など、非常に多く遭遇しています(笑)

もちろん冒頭で述べたとおり「固着剤」の多用は、もうそれこそ必然の如くほぼ9割の確率を超えて当たり前になっています(笑)

いったいどうすればそういう同じような整備を誰も彼もするようになるのか、本当に不思議でなりません(汗)

もちろん当方は今までにレンズの整備など経験値はゼロであり(恥)、知っているのはせいぜい家具専門店で職人の師匠に直伝された「磨き技術」だけであり、レンズの「レの字」すら知りません(恥)

当然ながら、こんな金属材の事柄は詳しくありませんが(汗)、それでも実は「共通的に当てはめられる概念が分かる」からこそ、ネジの締め付け一つとってもすぐに気づくのです(笑)

・・当方の技術スキルなどは、たったそれだけの簡素な話しです(恥)

なお、冒頭で説明した「後群格納筒がネジ込まれる場所の深さが異常に深すぎる」ことを、グリーン色のラインで囲って示しています(汗)

棚のように迫り出している箇所から先は「光学系第6群の2枚貼り合わせレンズが入る場所」になる為、そこから下部分が光学系第5群〜第6群の格納スペースなのですが、入ってもまだまだ空間が残るのです(汗)

・・それで昨年暑かった時に「???」に陥っていました(汗)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。これ以上になく抜群の仕上がりです!(笑)

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。これ以上になく抜群の仕上がりです!(笑)

ご報告すべき瑕疵内容は・・ありません!(汗)

ご依頼内容だったトルクムラも消え、軽いトルク感にも変わり、絞り環のぎこちない違和感もスッカリ消えて、しかも確実に小気味良いクリック感に戻っています。もちろん光学系はスカッとクリアに戻り (元々キレイでしたが)、その一方で無限遠位置は本当にピタリの位置に変わっています。

当初バラす前の実写確認時点では「僅かにオーバーインフ状態」でしたが、ヘリコイドの突き当て停止位置と距離環の固定位置を微調整しています。もちろんピント面の解像度は折紙付きですから、そのままです!(笑)

・・これこそ発売時点!(涙)

↑ご覧のとおり光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑ご覧のとおり光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

もちろん光学硝子レンズコバ端の塗ムラも全て解消しています (当たり前の話ですが)。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。

↑10枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

↑10枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に円形絞りを維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑付属のフィルターも光学清掃が済んでいます。Kenko製変換リングの樹脂製後キャップは、何だかカパカパで、こういう部分に企業姿勢がモロに現れてきますョねぇ〜(笑) 実はHAKUBA製フィルターの特に低価格品のほうは、新品の封を開けたのに「フィルターの光学面には微細な塵ばかり」なのが当たり前なので、中国製なのかインドネシア製なのか分かりませんが、現地管理がずさんなままです(汗)

↑付属のフィルターも光学清掃が済んでいます。Kenko製変換リングの樹脂製後キャップは、何だかカパカパで、こういう部分に企業姿勢がモロに現れてきますョねぇ〜(笑) 実はHAKUBA製フィルターの特に低価格品のほうは、新品の封を開けたのに「フィルターの光学面には微細な塵ばかり」なのが当たり前なので、中国製なのかインドネシア製なのか分かりませんが、現地管理がずさんなままです(汗)

・・もはや「Made In Japan」の価値も、奈落の底状態です!(涙)

半導体にしろCPUやGPUにしろ、或いはもっと根源的な話で「震災時の避難所レベル」ひいては避難生活の心配りすら、かつての日本の影は既に消え失せており、むしろ台湾のほうが圧倒的に優れているので、近い将来日本の様々な分野の技術は、台湾勢に拮抗されることが予測できます(怖)

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは、付属品だった「Knko製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは、付属品だった「Knko製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/ピタリの位置)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:35㎜、開放F値:f2.0、被写体までの距離:24m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:12m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、15m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の25m〜30m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「70m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題に据えているのです(汗)・・

全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

オーバーホール/修理ご依頼者様皆様に告知しているとおり、もしもお届けしたオールドレンズの仕上がり状況にご満足頂けない場合は、そのご納得頂けない要素に対して「ご納得頂ける分の金額をご請求金額より減額」下さいませ。

減額頂ける最大値/MAX額は「ご請求金額まで (つまり無償扱い)」とし、大変申し訳御座いませんが当方による弁償などは対応できません・・申し訳御座いません。

↑当レンズによる最短撮影距離90cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離90cm付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑f値「f11」ですが、そろそろ絞り羽根が閉じきってきているので「回折現象」の影響が現れ始めています。

↑f値「f11」ですが、そろそろ絞り羽根が閉じきってきているので「回折現象」の影響が現れ始めています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。先日の「Summar 3.5cm/f3.5」含め2本をまとめて厳重梱包し、本日先程クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げました。到着まで今暫くお待ち下さいませ。

↑最小絞り値「f16」での撮影です。今回のオーバーホール/修理ご依頼、真にありがとう御座いました。先日の「Summar 3.5cm/f3.5」含め2本をまとめて厳重梱包し、本日先程クロネコヤマト宅急便にて発送申し上げました。到着まで今暫くお待ち下さいませ。

・・とても楽しかったです! ありがとう御座いました!(涙)