♦ Ernst Leitz GmbH Wetzlar (エルンスト・ライツ・ヴェッツラー) Summaron 3.5cm/f3.5《後期型:1957年製》(L39)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、旧西ドイツは

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、旧西ドイツは

Ernst Leitz GmbH Wetzlar製広角レンズ・・・・、

『Summaron 3.5cm/f3.5《後期型:1957年製》(L39)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、当時のErnst Leitz GmbH Wetzlar製広角レンズ「Summar 35㎜/f3.5」だけで括ると6本目にあたりますが、今回扱った「後期型」だけでカウントすると僅か2本目です。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に素直に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

このモデルの「前期型」は昨年中に扱っていますが「後期型」は2018年来です(汗) またマウント規格の「L39とLMによる内部構造の相違」も顕在する為、ライカ専門店のように頻繁に扱っていない限り、特に当方のような人間には毎回の整備がまるで初めてのように臨んでいる始末で(汗)、いつまで経っても技術スキルは上がりません(恥)

←『AT141288B (1933-03-09)』オーストリア共和国宛て出願

←『AT141288B (1933-03-09)』オーストリア共和国宛て出願

Ernst Leitz GmbH Wetzlar社による出願 (発案者名不記載)

・・とのっけからイキナシ特許出願申請書からの抜粋を載せてしまいますが、実は今回も当方の思い込みにより今までこのモデルの特許出願申請書だと信じ込んでいたのが間違いだったこと、及びそれに合わせて光学設計も違っていた点をここに白日の下に晒していく所存です(恥)

いえ、もっと正しく述べるなら、この特許出願申請書が示している内容は、このモデルの「前期型」に該当する要素が多いものの、今回扱う「後期型」の光学設計とはかけ離れていたのがリアルな現実でした(汗)

それを完全な思い込みによって2018年に扱った時に取り出した光学系すら、今回の個体とまるで同一だったのに見逃していたのです!(恥)・・その時のブログに載せた光学系構成図も、おそらくは「前期型」の構成をミスッてそのまま掲載してしまっているように思いますが、今となっては不明です。

・・本当に毎回毎回、思い込みが酷くて嘘ばかり載せている始末!(罪)

先ずは今回はちゃんと素直に特許出願申請書の記述を読んでいきます。発案者名が不記載のまま「Ernst Leitz GmbH Wetzlar」名で出願されている為、誰がこの光学設計を行ったのか、ネット上を散々探しましたが発見できませんでした(涙)

・・もしもご存じの方がいらしたら、是非ご教授下さいませ!

するとこの特許出願申請書の記述を読んでいくと、中腹辺りになってようやく核心的な話が現れ「本発明による配置により、相対開口比が1:2、且つ視野角が55°から60°の対物レンズを構成することが可能であり、非点収差の中間収差やコマ収差なしに画像全体に渡って非常に鮮明に写し出せ、同時に歪み収差を非常に小さく保つことができる、或いは完全に除去することさえできる」と述べており、最後の一文を読む限り「完全に除去することさえできる」と明言してしまっている点に於いて、どんだけの自信の現れなのかが窺い知れ、ゾクゾクと鳥肌立ったくらいです(笑)

ところがこのように和文に翻訳してみて、ようやく自分のミスに気づき(汗)「???」に陥りました!(恥)

そうなのです! 出願時点の開放f値が「f2」の想定だったのです!(汗)

・・ウゥ〜ッ! 恥ずかしい!!!(恥)(恥)(恥)

念の為にこの記述を確認する目的で実際に計算してみると、その結果は35㎜フルサイズの時焦点距離:35㎜で「視野角:63°」になり納得できる数値の答えになりました(汗)

例えばこの時に同じ条件で焦点距離:50㎜として計算すると「視野角:47°未満」になる為、どう考えても標準レンズ域の光学設計として発明していた話にはなりません。

ところがこのモデルの発売時期/登場時期として確信を持てるのは、製造番号台帳から手繰った年度の為「1949年から登場」と考えた時、まさにその直前に「Elmar 3.5cm/f3.5」が居たりします(笑)

しかしそもそも「Elmar銘」の為、イコール標準レンズとの捉え方ではなく「あくまでも光学設計から捉えた時の命名」とするなら、その実装光学系は「3群4枚エルマー型光学系」と言う話になり、必然的に絞りユニットの前衛配置は「光学系第1群の前玉だけ」なのは必然的な結論です(笑)

すると今回のモデルの登場で「Summaron銘に変わった=新規の光学設計」には道理がとおり納得できます。結果、まるで特許出願申請書の記述がそれを表しているものの、どうしても「開放f値:f2」との記述だけが今一つピ~ンと来ませんでした(汗)

・・そんな感じで、ウ〜ンと考えあぐねている時にハッと気づきました!(汗)

「あれ?! 前玉と後玉の大きさが違う!」そうなのです、今頃になって気づきました(恥)

この特許出願申請書の掲載構成図は前後玉の外形サイズがほぼ近似しているのですが、実際の製品は/今回扱った「後期型」は特に「前玉>後玉」と言う外形サイズなのです(汗)

・・今頃気づくなんて、ありえないですョねぇ〜(恥)、恥ずかしいぃ〜!!!

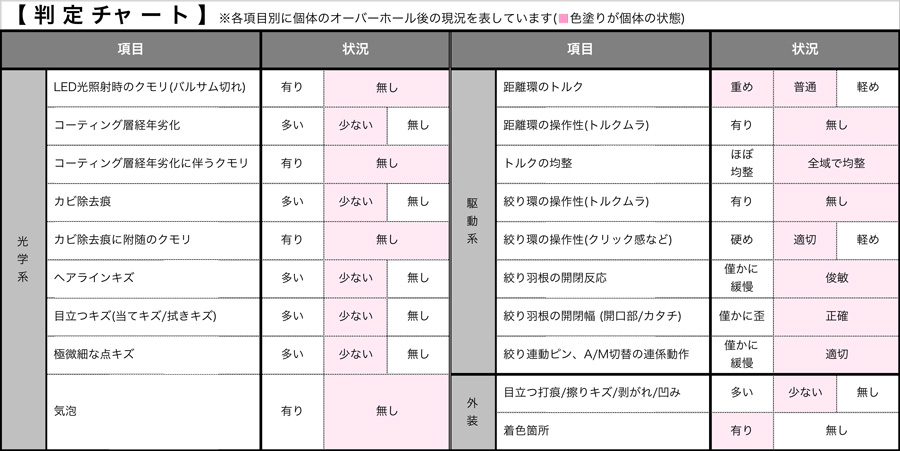

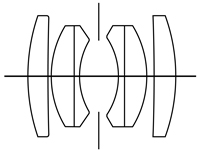

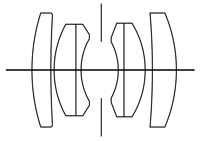

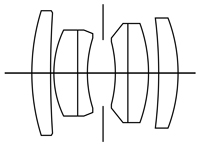

↑もぉ〜穴があったら入って隠れたい心境ですが(恥)、上に挙げた構成図は「特許出願申請書の掲載構成図からのトレース図 (左)」に、当方が以前扱った時計測した「前期型の構成図 (中)」そして今回扱った「後期型の構成図 (右)」です。

・・ご覧のとおり前後玉の外形サイズが逆転しているのです(汗)

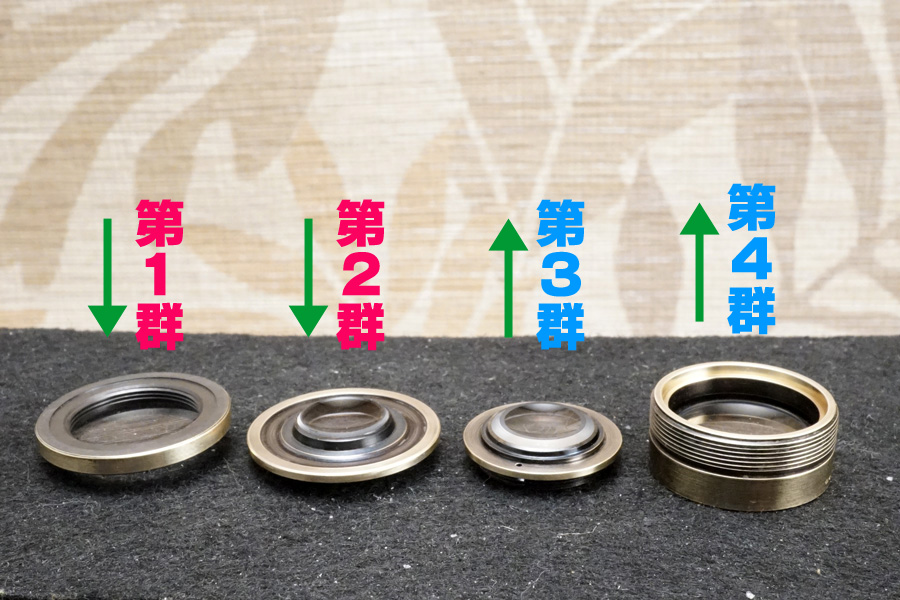

そう言っても信じてもらえないので、具体的な計測値を述べるなら「前期型:⌀ 15.96㎜ (前玉)、⌀ 14.83㎜ (後玉)」であり「後期型:⌀ 16.49㎜ (前玉)、⌀ 14.59㎜ (後玉)」なのです。

もちろんこのように数値で比べると「前期型」すら後玉のほうが僅かに小さかったことになりますが、まるで変質してしまったのはその他の群で、光学系第2群と第3群の2枚貼り合わせレンズの大きさもカタチも別モノに変わっています (もちろん前後玉も違う)。

・・要は「後期型」で再設計したのは間違いありません(汗)

例えば分かり易い「前期型の第2群:⌀ 12.49㎜、第3群:⌀ 12.73㎜」に対し「後期型の第2群:⌀ 11.39㎜、第3群:⌀ 13.13㎜」なのです(汗)

↑上の写真は今回扱った個体から取り出した光学系を並べて撮っています。光学系前群側を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味しています。

↑上の写真は今回扱った個体から取り出した光学系を並べて撮っています。光学系前群側を赤色文字で表記し、後群側をブルー色文字で表しています。またグリーン色の矢印が指し示している方向は、前玉の露出面側方向を意味しています。

↑同様そのままヒックリ返して、今度は裏面側を撮影しました。当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいです(笑)

↑同様そのままヒックリ返して、今度は裏面側を撮影しました。当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいです(笑)

・・まさに今回の説明など、当方が嘘を掲載していたことを表しています(泣)

↑実際に第1群前玉と第4群後玉を並べて比較撮影してみました。第4群の後玉のほうが僅かに小さいのが分かります。

↑実際に第1群前玉と第4群後玉を並べて比較撮影してみました。第4群の後玉のほうが僅かに小さいのが分かります。

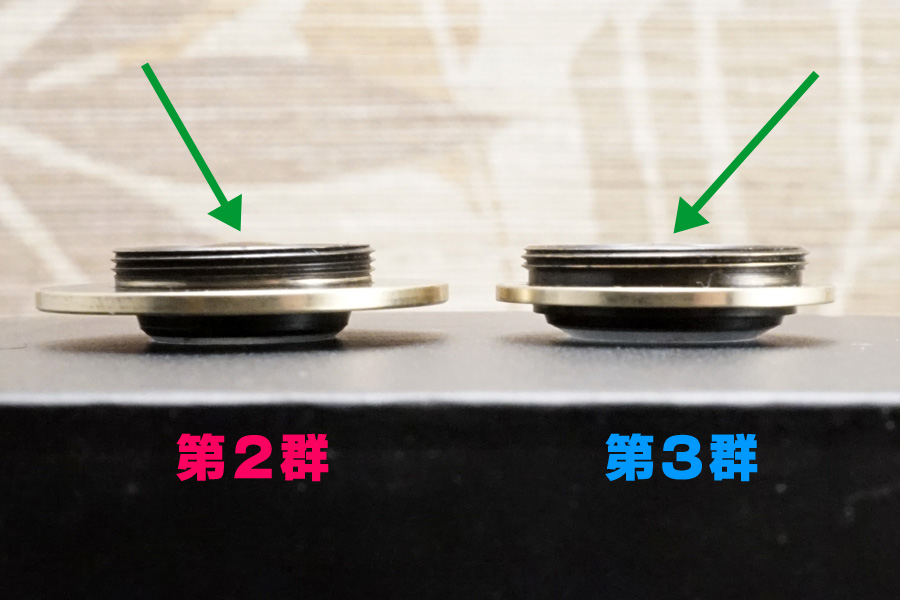

↑また2枚貼り合わせレンズの光学系第2群と第3群は、それぞれの凸メニスカスレンズの曲り率が高い為に突出量が大きく、グリーン色の矢印で指し示している箇所のように格納環から飛び出ているのも分かります。

↑また2枚貼り合わせレンズの光学系第2群と第3群は、それぞれの凸メニスカスレンズの曲り率が高い為に突出量が大きく、グリーン色の矢印で指し示している箇所のように格納環から飛び出ているのも分かります。

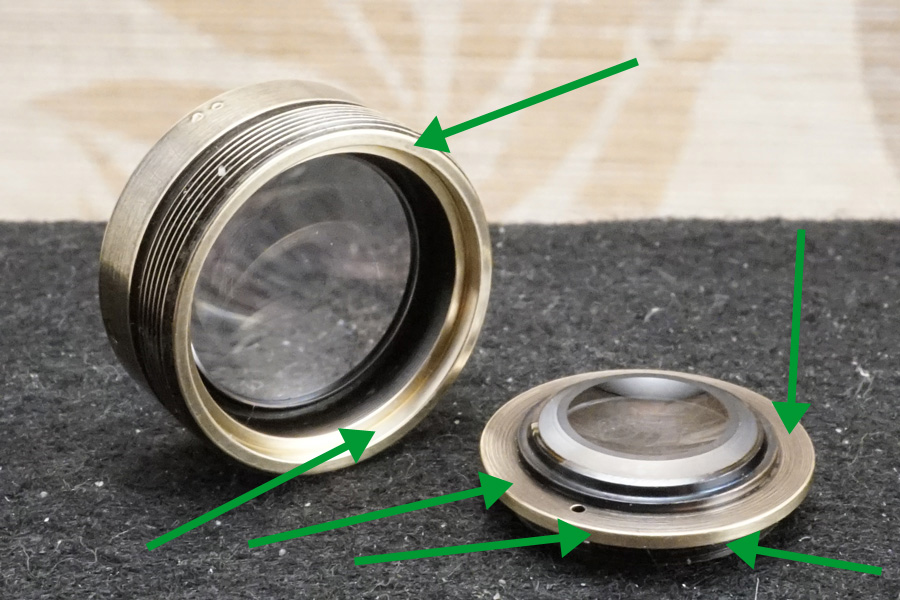

↑実際に鏡筒内部に格納する際は、上の写真のように積み重なって「鏡筒内に落とし込み方式」で格納されます。

↑実際に鏡筒内部に格納する際は、上の写真のように積み重なって「鏡筒内に落とし込み方式」で格納されます。

従ってグリーン色の矢印で指し示しているように、鏡筒内壁に接触する箇所、或いは互いに重ね合わせ時に接触する面は「それぞれの平滑性が確保されないと、確実に正しい位置まで格納されずに光路長が狂う」話になる為、上の写真のとおり当方の手による『磨き研磨』且つ『平滑研磨』が終わっています。

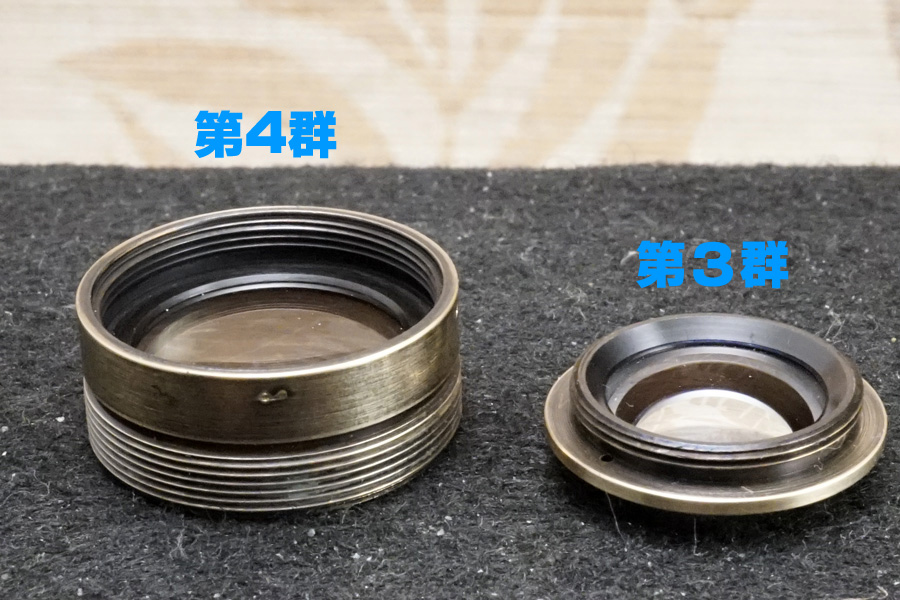

↑今度は後群側です。後群は第4群自体が格納筒を兼ねており、この中に右横に並べている第3群を格納します。

↑今度は後群側です。後群は第4群自体が格納筒を兼ねており、この中に右横に並べている第3群を格納します。

↑やはり右横に並べている第3群を格納する必要がある為、グリーン色の矢印で指し示している箇所の全てについて「平滑性」の担保が必須になります。

↑やはり右横に並べている第3群を格納する必要がある為、グリーン色の矢印で指し示している箇所の全てについて「平滑性」の担保が必須になります。

しかし当初バラし始めた時、これら光学系を取り出した直後は「全てが焦げ茶色」であり、要は黄銅材の経年劣化進行に伴う酸化/腐食/錆びが酷かったのは言うまでもありません(汗)

↑実際に第3群を格納してみると、こんな感じになります。既に当方の手により『磨き研磨』

↑実際に第3群を格納してみると、こんな感じになります。既に当方の手により『磨き研磨』

且つ『平滑研磨』が終わっているにもかかわらず、格納した後にヒックリ返そうが何をしようが、格納した第3群は取り出せません (そのくらい密着していると言う意味合い)。

するとこの時、赤色矢印で指し示している箇所に「穴」が空いています(汗)

・・何の為に空いているのでしょうか???(笑)

答えは「気圧差を解消する目的と役目」です(笑) 逆に言うなら、それだけこの後群側の2つのレンズ要素の密着性が高いことを表しているとも言い換えられます(汗)

黄銅材で全ての群の光学硝子レンズがモールド一体成型されているものの、そもそも金属材としての黄銅材は熱伝導率の関係から気候による変動に敏感です(汗) その影響に拠る熱膨張/収縮に際し、気圧差が生じた時に「黄銅材の体格に対しての、第3群2枚貼り合わせレンズ面のバルサム剤が耐えきれない」ことを想定した対策処置として「気圧差を解消する目的と役目として穴を開けている」次第です。

このように昔も今も光学系の内部に係る気圧管理/制御の一つとして「穴/通気穴/貫通穴」を設けて一定値を保つように仕向けている製品設計が多いです。

そして特にこのモデルで後群側にクモリが生じる大きな要因を招いている要素が、まさにこの「穴」の存在なのです(泣)

今回の個体も光学系前後群共に酷いクモリを帯びている状況でしたが、清掃してみると何のことはなく、その犯人は過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料」のインク成分ばかりでした(汗)

・・当然ながら、組み上がった現状はとんでもなくスカッとクリアに戻っています!(笑)

光学系前群は「落とし込み方式による格納方法が要因になってクモリが生じる」ものの、その真犯人は「絞り環の内側に過去メンテナンス時にグリースを塗ったたくるから」と指摘でき、何でもかんでもグリースを塗れば良いと考えている非常多くの整備者の単細胞が原因です(笑)

・・実際今回のオーバーホールでは、当方は絞り環に一切グリースを塗っていません(笑)

上の写真のように「光学硝子レンズのコバ端には着色が必要」なので、今回のオーバーホール/修理でも当方の手により再着色していますが、だからといってグリースもそこかしこに塗れば良いと言う道理にはなりません(笑)

必ず「観察と考察」に「原理原則」に則れば、自ずと適切な組立方法が見えてくるのが道理ですね(笑)

↑格納作業が完了したら (上の写真の状態は説明用での撮影なので、まだ光学清掃工程が完了していません)、今度は「クッション環」がセットされます。

↑格納作業が完了したら (上の写真の状態は説明用での撮影なので、まだ光学清掃工程が完了していません)、今度は「クッション環」がセットされます。

↑こんな感じに「クッション環」が第3群の2枚貼り合わせレンズを押し上げて、適正な光路長を維持し続ける製品設計です!(驚)

↑こんな感じに「クッション環」が第3群の2枚貼り合わせレンズを押し上げて、適正な光路長を維持し続ける製品設計です!(驚)

・・するとこの時初めて「穴」の意味と道理が明白に至り、納得に到達できます(汗)

どんなに「平滑性」を担保していても、さすがに外気温との関係性に拠る黄銅材の熱膨張/収縮は、熱伝導率が低い光学硝子材と言えども「気圧差には弱い」ワケで(泣)、最もその影響を受けるのが第3群の2つの光学硝子レンズを接着している「バルサム剤」となれば、たかが小さな「穴」ですら非常に重要な要素なのがお分かり頂けるのではないでしょうか???

・・しかもクッション環まで用意する、これ以上ない用意周到な経年劣化に対する配慮です!

この当時のオールドレンズの光学設計に、非常に多く採用され続けた「落とし込み格納方式」に対するライカ/ライツの答えが、まさにこう言うとても細かい配慮なのです!(驚)

結果吐き出されるその描写性は「これ以上無い解像度」を保証しているワケで、このように

内部構造を知ると余計にそのありがたみが増すと言うものです(笑)

そして気づけばいつの間にか、手元のそのオールドレンズに対する慈しみの想いまで、以前にも増して深くなっているのです(涙)

・・それが、オールドレンズという、単なる写真撮影の為の一つの工業製品なのです!(涙)

実際今回の個体は、ましてや過去メンテナンス時に着色された「反射防止黒色塗料」によって、肝心なその「穴」が充填されていた (埋められていた) 始末で(驚)、まるで過去メンテナンス時の整備者は理解していなかったようです (もちろんたかが塗料で充填しようが気圧差に影響を来さいないが/必ず隙間ができるから)

・・黄銅材の熱膨張/収縮とは、そういうものです(笑)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

話が長くなりましたが、こんな感じで当方の思い込みにより、モデルバリエーションによる

光学系の違いを今一度検証し正しました (更新しました)(汗)

・・皆様、申し訳ございませんでした。

![]()

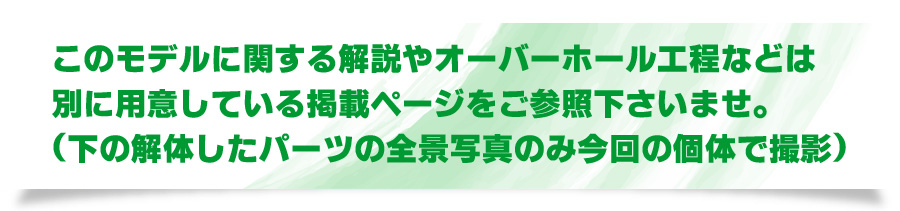

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『Summaron 3.5cm/f3.5《後期型》(L39)』のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の背景など詳しい解説は『Summaron 3.5cm/f3.5《後期型》(L39)』のページをご参照下さいませ(当方の考察はその都度新たな情報を基に更新しています)。

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒ですが、アルミ合金材削り出しです。

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒ですが、アルミ合金材削り出しです。

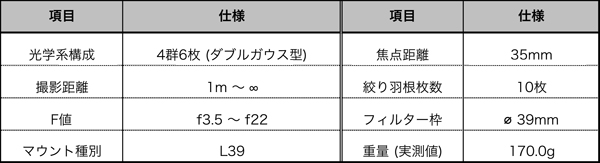

↑上の一覧は「Leica-puts-pocket-book」から今回扱ったモデル「Summaron 3.5cm/

↑上の一覧は「Leica-puts-pocket-book」から今回扱ったモデル「Summaron 3.5cm/

f3.5」について、全ての製造番号帯をピックアップした一覧です。

(SUMMARON 35mm/f3.5を含む)

● 1949年:7,000台

● 1950年:10,000台

● 1951年:15,000台

● 1952年:15,000台

● 1953年:9,000台

● 1954年:15,921台 *

● 1955年:16,200台

● 1956年:9,000台

● 1957年:8,600台

● 1958年:17,000台 **

● 1959年:300台

11年間製産が続き、その総数123,021台です。1万5千台を超えた年だけ背景色を付しています。この中で1954年に「Summaron 28mm/f5.6」が登場し製産をスタートし、また1958年中に「SUMMARON 35mm/f2.8」が登場した為、翌年1959年の早い時期を以て「f3.5モデル」の製産がストップしたことが分かります。

するとこのbookの情報に拠れば、製造番号帯のスタート地点は「601001〜」ではなく、その番号帯には「Elmar 3.5cm/f3.5」が割り当てられていたのが確認できています。当然ながら「Elmar銘」である為実装光学系は違うハズですから、上の一覧から除外しています。

この中で、今回扱った個体は1957年製です。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある) その「キー」に役目が備わっています (必ず2種類の役目がある)。製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある) その「キー」に役目が備わっています (必ず2種類の役目がある)。製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環 (リング/輪っか)

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

◉ 絞り羽根開閉幅

絞り羽根が閉じていく時の開口部の大きさ/広さ/面積を指し、光学系後群側への入射光量を決定づけている

ご覧のとおり、このモデルに実装する絞り羽根は「とても厚くてシッカリした造り」なのが、写真を観ただけで分かりますが、実はライツ/ライカ製オールドレンズの多くのモデルに共通した製品設計概念の一つでもあります。

従って絞り羽根表裏面にプレッシングしてある「キー (金属棒)」のプレスも確実であり、大凡耐久性の高い絞り羽根なのが観ただけで理解できます。

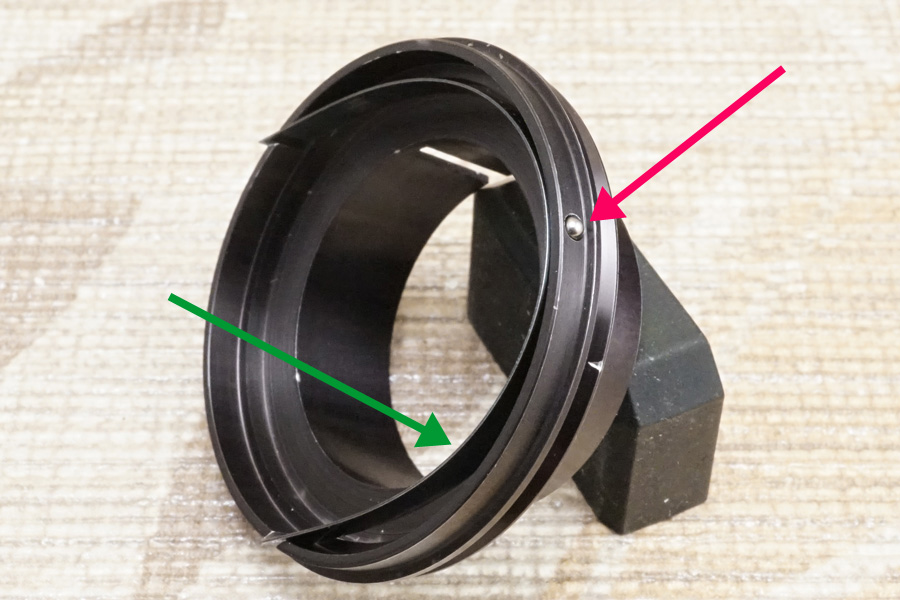

↑ちっちゃなオールドレンズなのに、一丁前に10枚も絞り羽根を装備している絞りユニットを、鏡筒最深部に組み込みました。実は上の写真を見ても分かりませんが、絞り羽根の上に被さる「開閉環」は置かれたままであり固定されていません。

↑ちっちゃなオールドレンズなのに、一丁前に10枚も絞り羽根を装備している絞りユニットを、鏡筒最深部に組み込みました。実は上の写真を見ても分かりませんが、絞り羽根の上に被さる「開閉環」は置かれたままであり固定されていません。

↑ヒックリ返したりすると「開閉環」が外れて絞り羽根がバラけてしまうので、そっと立てて撮影しました(笑)

↑ヒックリ返したりすると「開閉環」が外れて絞り羽根がバラけてしまうので、そっと立てて撮影しました(笑)

すると「開閉環」の赤色矢印で指し示している箇所の面が「平滑仕上げ」なのが分かりますし合わせて鏡筒内壁のグリーン色の矢印で指し示している箇所も「平滑仕上げ」なのですが、おそらく一度も過去メンテナンス時にちゃんと「平滑研磨」されていません(涙)

従って、ご覧のように細かくアルミ合金材が経年劣化進行に伴い酸化/腐食/サビてしまい、非常に微細なクラックが入っている状況です。

要は、まだこの年代の頃の旧西ドイツ側アルミ合金材削り出し技術と、陽極アルマイト仕上げ技術に課題が残っていたことが、これらの状況から分かります。

しかしこの銀色に輝く場所には、前のほうで写真掲載した光学系前群の第1群前玉+第2群の2つが重なり合って格納する場所であり、だからこそシッカリと『磨き研磨+平滑研磨』してストンと落とし込まれるように仕向けなければイケナイのです!(涙)

この「落とし込み格納方式」を実際にオーバーホール工程の中でどのように進めているのかと言えば、マジッでそのコトバのとおり「2つの黄銅材モールド一体成型を落としているだけ」との表現が合うような作業ですが、実はその時「皆様が知らない現象が起きる」ことを、今から説明します!(涙)

「格納時に落ちていく2つの光学硝子レンズ群の重量に対し、その時同時に鏡筒内に圧縮されていく空気が抗って、2つのモールド一体成型レンズを押し上げる/反発するチカラが働く」からこそ・・2つのレンズ群はそ〜ッとゆっくりと、そしてふわりと落ちていく・・何とも神々しい状況を目撃できるのです!(涙)

・・当方はこの時、ふわりとゆっくり落ちていくレンズの様を見るのが大好きなんです!(涙)

当初バラしている最中には、これら2つの光学硝子レンズ (モールド一体成型) は、鏡筒をヒックリ返しても勝手に落ちてこず(泣)、レンズサッカーと言う旧版で引っ張っても動かず、仕方なく「加熱処置」して鏡筒の黄銅材を光熱に温めることで、熱膨張により広げてから取り出した次第です(涙)

どうしてこのことを述べるのかと言えば、取り出しているその光学系の第2群は「2枚貼り合わせレンズ」であり、バルサム剤で接着されているからです。下手に加熱しすぎると、そのバルサム剤に影響を与えかねません!(怖)

万が一、バルサム切れなどを誘発してしまったら最後「モールド一体成型なので一旦剥がしての再接着ができない」からこそ、何でもかんでも「加熱処置」するば良いワケではないのです!(怖)

・・これがいったいどれだけ怖い作業なのか、分かりますか???(怖)

自分のミスや失敗も、再び処置して戻せるなら問題ありませんが、二度と戻せないことを自分の処置でヤッてしまったのなら、いったいどのようにご依頼者様にお詫びすれば良いのでしょうか???

ましてや、そのオールドレンズがご遺品だったりしたら、取り返しのつかないことになります!(怖)・・だからどれだけの恐怖感が憑き纏うのかと言っているのです!(怖)

↑冒頭の方でご案内した光学系前後群について、全ての群の『磨き研磨と平滑研磨』を実施後光学清掃「カビ除去 → 汚れ除去 → 光学清掃 → 仕上げ清掃」と言う4工程を経て、それぞれを「落とし込み格納方式」に従い組み込み完了しました。

↑冒頭の方でご案内した光学系前後群について、全ての群の『磨き研磨と平滑研磨』を実施後光学清掃「カビ除去 → 汚れ除去 → 光学清掃 → 仕上げ清掃」と言う4工程を経て、それぞれを「落とし込み格納方式」に従い組み込み完了しました。

この時、過去メンテナンス時に着色していた格納筒内外やコバ端の「反射防止黒色塗料」を当方の手により完全除去してから、必要最低限のコバ端のみ再着色してから組み込んでいます。

従って上の写真を見ても明らかなように「光学系第2群の格納筒の反射防止黒色塗料が消滅している」状況ですが、そもそも当初バラす前時点の光学系チェック時点で「全面に渡るクモリを生じていた」原因こそが、まるで過去メンテナンス時に着色していた「反射防止黒色塗料」のインク成分だったことを、冒頭のほうでご説明しました。

当方のオーバーホール工程では「外見上の見てくれの良さ追求の為だけに、

反射防止黒色塗料を塗りまくらない」方針です。

そのような経緯から、ご覧のようにあからさまに黄銅材のままですが、この黄銅材でさえ、

ちゃんとメッキされています(笑)

特に後玉については「裏面側に致命的な全面に渡る濃いクモリ」が生じてしまい、特に周辺域のクモリ除去に際し、相当強く擦らないと除去できなかった為「蒸着コーティング層の一部が剥がれています」申し訳ございません!(涙)

パッと見でヘアラインキズ様に見えますが、物理的に光学硝子面を削っていないので、あくまでも蒸着コーティング層の一部が微細な線状に剥がれてヘアラインキズのように見えているだけです (と言っても信じてもらえないかも知れませんが、本当にスミマセン)(汗)

↑露出面も含め、光学系前後群は本当に素晴らしくスカッとクリアに戻り、まるでクモリを生じていたのがウソのようです (ウソが得意な当方ですが)(汗)

↑露出面も含め、光学系前後群は本当に素晴らしくスカッとクリアに戻り、まるでクモリを生じていたのがウソのようです (ウソが得意な当方ですが)(汗)

↑上の写真は「絞り環用ベース環」です。1箇所にクリック感を実現する目的と役目の鋼球ボールが組み込まれますが (赤色矢印)、そのクリック感を体現させているのはグリーン色の矢印で指し示している箇所に「Uの字型に曲がるハガネの板」です。

↑上の写真は「絞り環用ベース環」です。1箇所にクリック感を実現する目的と役目の鋼球ボールが組み込まれますが (赤色矢印)、そのクリック感を体現させているのはグリーン色の矢印で指し示している箇所に「Uの字型に曲がるハガネの板」です。

確かにこの当時のライツ/ライカ製オールドレンズの多くに「板バネ」が採用されていますが、このような長大な長さのハガネ板を使う徹底的な精神に、畏敬の念を覚えます!(涙)

当然ながら「反発式スプリングによるクリック感」ではないので「独特な板バネの反発によるクンクンと言う小さな振動を伴うクリック感が何とも言えない!」ワケで、これは適正な反発力に戻った「板バネ方式のクリック感」を体験した人でなければ分からない感触の一つです。

・・当然ながら、当方はその感触を知っている為、それを追求して仕上げています。

どうして知っているのかと言うと、実は昔家具専門店に勤めていた頃に、職人直伝でいろいろ教わった技術の中に「板バネを使う反発」もあったからです(笑)

・・まさかこんなオールドレンズの整備で、再び役に立つとは露にも思いませんでしたが(笑)

↑こんなに長いハガネ板を使う発想自体がもの凄いこだわりを感じます!(汗)

↑こんなに長いハガネ板を使う発想自体がもの凄いこだわりを感じます!(汗)

しかしこのモデルのクリック感の強さ「カチカチと小気味良くクリックできる強さ」を決めているのは、実はこのハガネ板のおかげではありません(笑)

全く別の要素、しかも複合的な要素の結果により「クンクンと板バネの反発を感じる小気味

良いクリック感」を再現しているのです(笑)

この点について、このモデルを扱う非常に多くの整備者が無視しているか、全く気づいていないと思います(笑) もちろん企業秘密なのでご案内できませんが(笑)、それでも今回のオーバーホール/修理ご依頼者様「お一人様だけ」は、戻ってきたこの個体の操作性を確認した時、当方のこの一文をきっと感じ取って頂けると思っています(汗)

・・光学系のクモリを除去しただけでは、当たり前の話しすぎてつまらない!(笑)

↑クリック感を実現させている「絞り値キーと言う溝」は、こんな感じでフィルター枠の内側に備わります。

↑クリック感を実現させている「絞り値キーと言う溝」は、こんな感じでフィルター枠の内側に備わります。

ここでのオーバーホール工程の最大のポイントは「フィルター枠がどうして真鍮製/ブラス製なのか???」或いは「それに対し、どうしてベース環がアルミ合金材削り出しなのか???」の「原理原則」をちゃんと理解できているのかどうか、或いはその道理が導けるのか否かに

かかっています(笑)

・・ヒントはライツ/ライカだから、ですね!(笑)

当方は完全解体していくことで、こういう本当に細かすぎる要素についてまで知り尽くしてしまうので(汗)、どんだけ当時も (今も) ライツ/ライカが執拗に徹底的にこだわって製品設計していたのか、それは決して光学設計だけではない点について「創業当初からの一貫した企業精神と姿勢を保ち続けようと努力する、本当に希少な企業の一つ」であることを、嫌と言うほどに知るからです(涙)

・・本当に素晴らしい製品設計です!(涙)

なお、鏡筒含め、内部の座様な部位に「濃い紫色のメッキ加工が施されている」のはちゃんと根拠があり、最も入射光の反射を制御できるのはこの色成分であることをCanonの特許出願申請書を以前偶然発見して知り得ました (つい最近、OLYMPUSの当時の特許出願申請書も発見しています)!(驚)

だからこそ、様々な国の光学メーカーで、まるで口裏を合わせたように「濃い紫色のメッキ

加工が施されている」ワケで、道理がとおっているのです(笑)

↑鏡筒の下部に赤色矢印で指し示している「固定環」をネジ込んで、締付用イモネジ1本で締め付け固定します。

↑鏡筒の下部に赤色矢印で指し示している「固定環」をネジ込んで、締付用イモネジ1本で締め付け固定します。

↑そのネジ込む先のネジ山をチェックすると、上の写真グリーン色の矢印で指し示している箇所に全周に渡り、全部で4箇所にイモネジの締め付け痕が残っているのを確認しました(汗)

↑そのネジ込む先のネジ山をチェックすると、上の写真グリーン色の矢印で指し示している箇所に全周に渡り、全部で4箇所にイモネジの締め付け痕が残っているのを確認しました(汗)

◉ イモネジ

◉ イモネジ

ネジ頭が存在せずネジ部にいきなりマイス切り込みが入るネジ種で

ネジ先端が尖っているタイプと平坦なタイプの2種類が存在する。

大きく2種類の役目に分かれ、締め付け固定位置を微調整する役目を兼ねる場合、或いは純粋に締め付け固定するだけの場合がある。

すると前出の「固定環」に開けられているイモネジ用の穴は1箇所ですから、製産時点を示すイモネジ痕は1つだけと言う話になります。

逆に言うなら過去メンテナンス時に都合3箇所の全く間違った位置で「固定環を固定して仕上げていた」ことが白日の下に晒されます(笑)

↑そうなのです!(汗) 一つ前で説明した「固定用イモネジ1箇所」と言うのは、上の写真のように「フィルター枠から始まる絞り環用ベース環までの一式」を固定する高さ・・鏡筒の中腹のどの位置に来るのが適正なのか・・を決めている「固定環とその固定用イモネジ」だった

↑そうなのです!(汗) 一つ前で説明した「固定用イモネジ1箇所」と言うのは、上の写真のように「フィルター枠から始まる絞り環用ベース環までの一式」を固定する高さ・・鏡筒の中腹のどの位置に来るのが適正なのか・・を決めている「固定環とその固定用イモネジ」だった

ワケで、その位置が3箇所に分散してズレていたこと事実を述べています。

・・つまり今回のご依頼内容の絞り環ガタつきと言う瑕疵内容の原因が、コレ!(泣)

ッて言うか、都合他に2回分の過去メンテナンス時に、間違った位置で絞り環の機構部が固定され、そのまま使われていた時期が相応にあることが露わになりました(笑)

・・当方がチェックすれば、全てが露わになってしまいます!(笑)

もちろん絞り環なので「開放f値の時が最も絞り羽根が重なる厚みが薄い」ワケで、逆に言うなら「最小絞り値の時に絞り羽根の重なりが最大値に至り、絞り羽根の上に被さっている開閉環が膨れ上がる」のが道理です(汗)

と言うことは、最小絞り値の時の絞り羽根の重なり具合に対しての絞り環の固定位置を鏡筒の中腹位置で決める必要がある・・ことにならざるを得ません!(笑)

・・そんな簡単なことが、プロの整備者なのに、分からないんですねぇ〜(笑)

そうです! このモデルの整備は、シロウトレベルで解体して組み上げれるレベルではないので、相応にオールドレンズの解体と組み立てに熟知しているプロの整備者でない限りムリな技術レベルです(汗)・・それなのに気づかないのだから、どうしようもありません(笑)

もちろん今回のオーバーホール工程の中では4箇所のイモネジ締付痕の中で製産時点を示す締め付け痕を突き止め、その位置で固定しています (当たり前の話です)(笑)

・・当方は技術スキルが低い為、何一つ難しい事はできず、当たり前の事しかできません(恥)

↑これで鏡胴「前部」の工程は終わったので、ここから鏡胴「後部」の組立工程に入ります。

↑これで鏡胴「前部」の工程は終わったので、ここから鏡胴「後部」の組立工程に入ります。

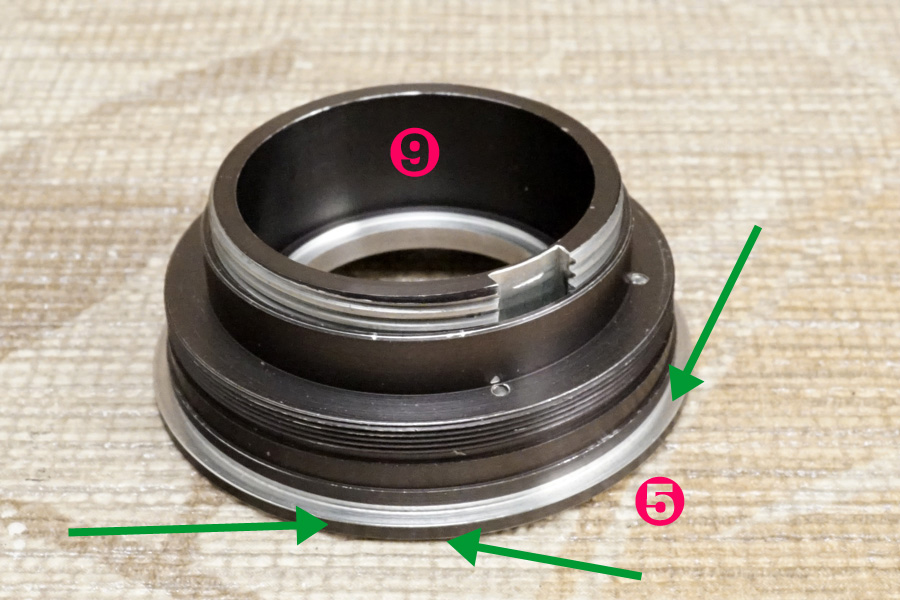

❶ 距離環ローレット (滑り止め) 用カバー (黄銅材)

❷ 距離指標値環 (黄銅材)

❸ マウント部 (真鍮材/ブラス材)

❹ 無限遠ロック用ツマミ (真鍮材/ブラス材)

❺ 空転ヘリコイド (アルミ合金材)

❻ 空転ヘリコイド用封入環 (黄銅材)

❼ 鏡胴「前部」固定環 (アルミ合金材)

❽ 距離計連動ヘリコイド (黄銅材)

❾ ヘリコイドオス側 (アルミ合金材)

・・こんな感じの構成パーツになります。

この鏡胴「後部」で最も重要な構成パーツは、❻ 空転ヘリコイド用封入環 (黄銅材) だったりします(笑)が、このことをちゃんと認知できているプロの整備者も非常に少ないですね!(笑)

↑上の写真は「❺ 空転ヘリコイド (アルミ合金材)」に「❾ ヘリコイドオス側 (アルミ合金材)」を、無限遠位置の当たりをつけた位置でネジ込んだ状態を撮影しています。グリーン色の矢印で指し示している箇所の全てが「平滑研磨」必須です!

↑上の写真は「❺ 空転ヘリコイド (アルミ合金材)」に「❾ ヘリコイドオス側 (アルミ合金材)」を、無限遠位置の当たりをつけた位置でネジ込んだ状態を撮影しています。グリーン色の矢印で指し示している箇所の全てが「平滑研磨」必須です!

しかし当然ながら、今までに繰り返されてきた過去メンテナンス時には『平滑研磨』は一度も施されず、全てが「グリースに頼った整備」で仕上げられています(汗)

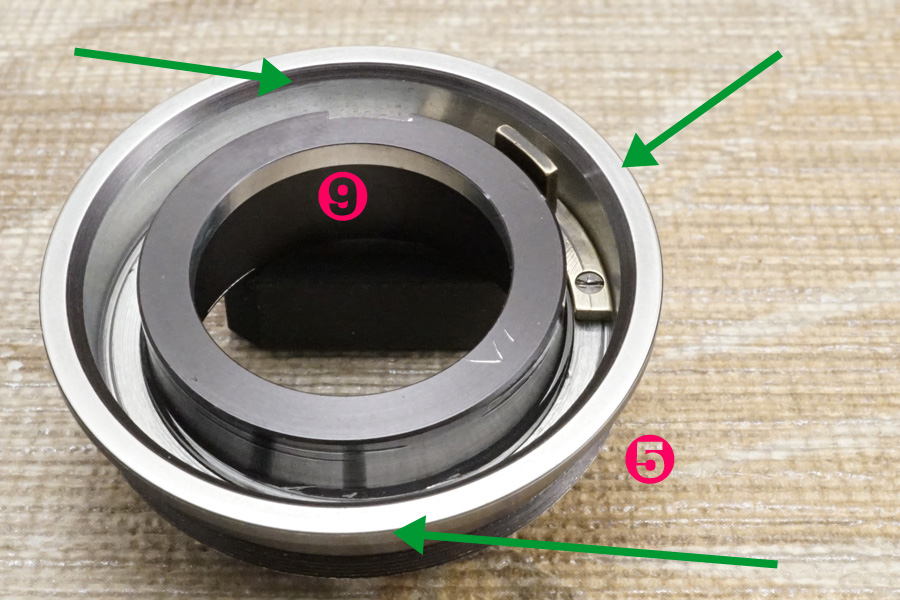

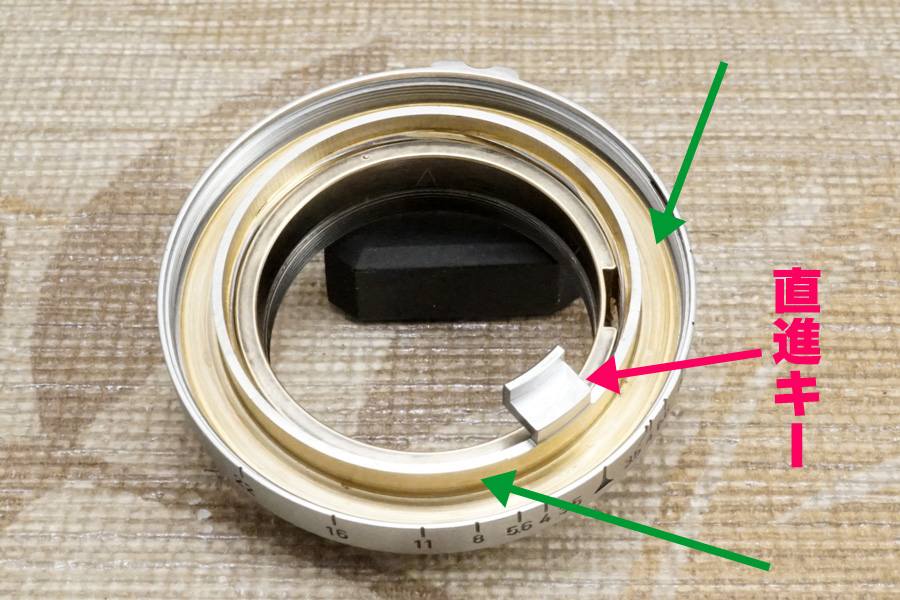

↑同じ「❺ 空転ヘリコイド (アルミ合金材)」と「❾ ヘリコイドオス側 (アルミ合金材)」をヒックリ返して裏側を撮影しました。同様グリーン色の矢印で指し示している箇所の全てが『平滑研磨』です。中に一つだけ見えているのは「距離計連動ヘリコイド専用の直進キー」ですが、このパーツを締め付け固定しているのは「皿頭ネジ」であり、且つネジ穴には「マチ幅」がありません(笑)

↑同じ「❺ 空転ヘリコイド (アルミ合金材)」と「❾ ヘリコイドオス側 (アルミ合金材)」をヒックリ返して裏側を撮影しました。同様グリーン色の矢印で指し示している箇所の全てが『平滑研磨』です。中に一つだけ見えているのは「距離計連動ヘリコイド専用の直進キー」ですが、このパーツを締め付け固定しているのは「皿頭ネジ」であり、且つネジ穴には「マチ幅」がありません(笑)

つまりそれが意味することは「距離計連動ヘリコイドのネジ込みに際し、そのトルク制御に関する微調整が一切必要ない製品設計」としているのが確定します(汗)

・・これがライツ/ライカの凄いところの一つです!(驚)

例えばこの後の時代にしても、国産の「L39マウント規格品」の多くですら「直進キーに極僅かでもマチ幅が備わるのは至極当たり前の製品設計だった」ことを既に当方は知っているので、これがどんだけ凄いことなのか理解できるのです!(涙)

同じ話は「光学系格納筒や格納環に備わるネジ山も、必要且つムダのないネジ山長しか研削していない」について、どう考えてもライツ/ライカの製品設計は「神がかり的」としか言いようがありません!(怖)

・・つまり最後まで締め付けて停止した位置が「そのままイコール適正」なのです!(驚)

ムリに硬締めしたり、緩くしたりする必要がないのです(汗) なかなかこういう製品設計のオールドレンズと言うのは、他社光学メーカー品では見つけられません (まず以て日本製オールドレンズにも無い)(汗)

↑❸ マウント部 (真鍮材/ブラス材) ですが、この内側グリーン色の矢印で指し示している箇所に「❺ 空転ヘリコイド (アルミ合金材)」が入る為、当然ながら『平滑研磨』です。

↑❸ マウント部 (真鍮材/ブラス材) ですが、この内側グリーン色の矢印で指し示している箇所に「❺ 空転ヘリコイド (アルミ合金材)」が入る為、当然ながら『平滑研磨』です。

詰まる処、どうして真鍮材/ブラス材や黄銅材やアルミ合金材と言う3種類の金属材を介して「空転ヘリコイドの機構部=距離計連動ヘリコイドまで含めたヘリコイド群」を用意してきたのかについて、ちゃんと明確に答えられなければ、単に闇雲に『平滑研磨』しまくっても、却って寸法公差を逸脱しかねないリスクが高まるので、磨けば良いと言う話ではないのです(笑)

例として挙げるなら、もしも仮に「空転ヘリコイドの格納に際し、適切な寸法を逸脱するまで研磨してしまった場合どうなるのか???」は、言うまでもありませんが(笑)「空転ヘリコイドの回転運動に際し、浮き上がり現象が (極々微細な量でも) 生じてしまい、そのチカラがトルクに大きく影響を与える」結末を迎えます(涙)

・・つまりトルクムラを超えて、非常に重いトルクに悪化します(涙)

これが「原理原則」なので、何でもかんでも研磨すれば良いワケではなく、もちろん金属用研磨剤など使うのは禁じ手です(怖)

ちなみに赤色矢印で指し示している箇所に「直進キー」が突っ立っていますが(笑)、これは「ヘリコイドオス用の直進キー」なので、まさに鏡筒の繰り出し/収納の目的と役目ですね。

・・はたして、どうして真鍮材/ブラス材で作られているのでしょうか???(笑)

↑いよいよクライマックスです(笑) 完成している「空転ヘリコイド群」を「❻ 空転ヘリコイド用封入環 (黄銅材)」を使って組み込んだところです。

↑いよいよクライマックスです(笑) 完成している「空転ヘリコイド群」を「❻ 空転ヘリコイド用封入環 (黄銅材)」を使って組み込んだところです。

前にもご紹介したとおり、この鏡筒「後部」で最大の心臓部なのが、この「❻ 空転ヘリコイド用封入環 (黄銅材)」です(笑)

単なる黄銅材の締付環のように見えがちですが、その内外全て (ネジ部だけを除いて) に「平滑研磨」が必須です。

それは「空転ヘリコイドがアルミ合金材で作られているから」或いは「ヘリコイドオス用の直進キーが真鍮材/ブラス材だから」そして格納箇所たるマウント部も真鍮材/ブラス材です。

そういう金属材の違いから距離環を回した時の指から伝わるチカラの配分が問われるのであって、当方のオーバーホール工程で執拗に何回も何回も『平滑研磨』して仕上げてきた最大の理由は・・・・、

トルクを軽くする為ではなく、逆にご依頼者好みと思しきトルクを、ワザと

故意に与えて仕上げる

・・為だからです(笑)

当方のオーバーホール作業の凡そ多くが「トルクを与える仕上がりの追求」であり、それを体現させる為の前工程こそが『平滑研磨』であり、製産時点の状況に限りなく近づけた各構成

パーツを用意することなのです(笑)

・・結果、当方にとり経年劣化進行に伴う酸化/腐食/サビは『諸悪の根源』なのです。

その意味で、当方のオーバーホール作業は、一般的なオーバーホールの内容や目的とはまるで対極的な位置づけになりますから、そういう一般的な整備のほうがお好みの方々は、当方にはご依頼されぬのがベストなのだと申し上げているのです(笑)

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

《当初バラす前のチェック時に気になっていた内容》

❶ 無限遠合焦は、極僅かにアンダーインフのような印象。

❷ 鏡胴の幾つかの部位にガタつきが現れている/残っている。

❸ 光学系内の全ての群に、全面に渡る本格的なクモリが発生している。

❹ 絞り環操作時のクリック感がほとんど感じられず、まるで無段階式 (実絞り) のよう。

《バラした後に新たに確認できた内容》

❺ 空転ヘリコイドの組み上げが適切ではない。

❻ 空転ヘリコイドと格納箇所が共に平滑研磨されていない。

❼ 絞り環機構部の固定環固定位置がデタラメ。

・・とこんな感じです。❶〜❼ の全てについて今までのオーバーホール工程の中で説明してきたので、ここでは解説しませんが、逆に・・・・、

《組み上がり後に残ってしまった瑕疵内容》

❽ 光学系第4群後玉裏面側の蒸着コーティング層に細線状の剥がれが残ってしまった。

❾ 距離環を回すトルクは全域で均一なるも普通、人により重めです。

❿ 絞り環操作は本来のシッカリした操作性に戻しましたが、クリック感はやはり弱めです。

・・と、❽〜❿までの瑕疵内容が残ってしまいました(涙)・・申し訳ございません!

オーバーホール/修理ご依頼者様皆様に告知しているとおり、もしもお届けしたオールドレンズの仕上がり状況にご満足頂けない場合は、そのご納得頂けない要素に対して「ご納得頂ける分の金額をご請求金額より減額」下さいませ。

減額頂ける最大値/MAX額は「ご請求金額まで (つまり無償扱い)」とし、大変申し訳御座いませんが当方による弁償などは対応できません・・申し訳御座いません。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

↑光学系内の透明度が非常に高い状態を維持した個体です。LED光照射でもコーティング層経年劣化に伴う極薄いクモリすら皆無です。

・・当初のクモリがまるでウソのような世界です! ため息出ます!(涙)

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。後玉裏面側に円形状に蒸着コーティング層の微細線剥がれが残ります・・申し訳ございません。

↑光学系後群側もスカッとクリアで、極薄いクモリすら皆無です。後玉裏面側に円形状に蒸着コーティング層の微細線剥がれが残ります・・申し訳ございません。

↑10枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正十角形を維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

↑10枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正十角形を維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

↑無限遠位置 (当初バラす前の位置から変更/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:35㎜、開放F値:f3.5、被写体までの距離:14m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:7m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、10m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の20m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

何故なら、相当な遠方だけで無限遠位置を確定させても、肝心な理論値としての被写界深度の前後がズレていれば、それは「光学系の格納位置のズレが残ったまま」だからです(笑)・・その意味で理論値たる被写界深度の前後値を基に実写確認の上、無限遠位置の適正化を判定しています (遠方だけではない)。

逆に言うなら、それは「適正な光路長を確保できたのか」との問いに対する答えでもあるので「理論値を基にした前後被写界深度+判定無限遠の三つ巴」でちゃんと実写確認していれば (ピント面の解像度をチェックしていれば) 無限遠合焦していると申し上げても、きっと信じてもらえるのではないかとの企みも含んでいたりします(汗)

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

ちなみに被写界深度を基準に捉えて検査するのではなく、純粋に無限遠と呼べる距離から検査するなら「焦点距離 x 2000」なので「70m」になる為、その位置 (判定無限遠位置) でも当然ながら確認済です(笑)

◉ 被写界深度

ピントを合わせた部分の前後で、ピントが合っているように見える特定の範囲を指す

従ってピント面の鋭さ感だけを追っても必ずしも光路長が適正とは言い切れず、それはピーク/山の前後動に付随してフリンジ (パープルフリンジやブルーフリンジなどの色ズレ) 或いは偏芯が現れていても、それで本当に適正と言えるのかとの言い換えにもなります(汗)

・・だから被写界深度を基準にしつつ、無限遠位置を微調整しながら仕上げているのです(汗)

その時はたして「人口星に頼った自作コリメーター」で、纏わり付くフリンジの類までキチッと光学系の格納位置やバルサム剤の接着量までちゃんと微調整できているのか確信を掴めず、光学知識皆無な当方的には非常に心配だったりするので、自らを戒める課題として理論値を据えているのです(汗)・・全ては厳密に検査できる電子検査機械設備を所有しないからイケナイのです(恥)

↑方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

↑方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

・・あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

「距離計連動ヘリコイド」の設定は、当初バラす前の位置のまま組み上げているので当時のライカカメラやレンジファインダーカメラなどを使って確認できていません (当方にはライカカメラが無いので確認環境がありません/当時のレンジファインダーカメラなどを使っても視認できないので確認できません)。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑f値「f16」です。そろそろ絞り羽根が閉じきっている為「回折現象」の影響が現れ始めています。

↑f値「f16」です。そろそろ絞り羽根が閉じきっている為「回折現象」の影響が現れ始めています。

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

↑最小絞り値「f22」での撮影です。今回のオーバーホール/修理ご依頼、誠にありがとう御座いました。引き続き2本目の作業に入ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

↑最小絞り値「f22」での撮影です。今回のオーバーホール/修理ご依頼、誠にありがとう御座いました。引き続き2本目の作業に入ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。