♦ Ernst Leitz Wetzlar (エルンスト・ライツ・ヴェッツラー) Summar 5cm/f2《1936年製:collapsible》(L39)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

※解説とオーバーホール工程で掲載の写真はヤフオク! 出品商品とは異なる場合があります。

![]()

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、戦前ドイツは

今回完璧なオーバーホール/修理が終わりご案内するモデルは、戦前ドイツは

Ernst Leitz Wetzlar製標準レンズ・・・・、

『Summar 5cm/f2《1936年製:collapsible》(L39)』です。

ЯПОНІЯ З УКРАЇНОЮ! Слава Україні! Героям слава!

上の文は「日本はウクライナと共に! ウクライナに栄光あれ! 英雄に栄光を!」の一文をウクライナ語で国旗色を配って表現した一文です。現地ウクライナでは民衆が「ウクライナに栄光あれ!」と自らの鼓舞を叫ぶとそれに応えて民衆が「英雄に栄光を!」と返すようです。

Slava Ukrainieie! Geroyam Slava!

今回完璧なオーバーホール/修理が終わってご案内するモデルは、当方がオーバーホール作業を始めた14年前からの累計で、当時のErnst Leitz Wetzlar製標準レンズ「Summar 5cm/f2」だけで括ると僅か3本目です。

先ずは冒頭で、このような大変希少なオールドレンズのオーバーホール/修理ご依頼を賜り、

ご依頼者様に感謝とお礼を申し上げたいと思います・・ありがとう御座います!

巷ではまるで申し合わせたが如く、このモデルの描写性を指して「クセ玉」「ボケ玉」或いは「失敗作と設計者が認めた」との文言まで飛び出している始末で(汗)、ネット上の「いわゆるレビュー記事」や「解説サイト」を観るにつけ、まるで嫌気が差します(涙)

当方は「CONTENTS (目次) − 前書き − 本文 − まとめ」と決まったフォーマットで、サクッと載せている記事が大嫌いです(笑)・・いわゆるちょっと昔の「インスタ映え」ヨロシク、少しでも流行るとニッポン人は誰も彼も真似して、み〜んな似たような体裁で載せてくるので、もぅそれだけで観る気が失せます (或る意味、何処ぞのパクリ大国とまるで同じ)(笑)

その一方で海外サイトの記事は、非常に個性豊かでユニークで、中にはこれ以上無いのではないかと言うくらいに緻密に端正に、そして丁寧に研究したうえで考察を進めている素晴らしいサイトも多いです。そのようなサイトと比較すると本当にニッポン人のサイトは、観ているほうがむしろ恥ずかしくなってきます(汗)

先ず冒頭で敢えて申し上げておきますが、今回扱った「Summar 5cm/f2《沈胴式》(L39)」は、決してクセ玉でもボケ玉でも失敗作でも・・ありません!(怒)

・・それだけはむしろ当方が逆に明言します!

さらにはちょっとマニアックな内容のサイトに移ると、今度は「前玉だけ軟らかい光学硝子材なので、キズばかりの個体が多く出回っている」との出だしで、これもまるで決まったように謳われている始末で、どうして皆同じことを流布するのかと本当にイヤになります(汗)

しまいには「〇〇研き」で生まれ変わったが如く囃し立てて、それはもぉ〜マジッで大騒ぎです(笑)

・・ハッキリ言います! 今回の個体はその光学硝子レンズをこれでもかとガシガシ磨いた!

いったいこの何処に「軟らかな光学硝子材を使っている」との言い回しに整合性があると言うのでしょうか???(怒)

このようにニッポン人の多くのサイト記事は「誰か有名処がひと言述べると、アッと言う間に真似て拡散していく」傾向で、この何処に独自性やユニークさが隠れていると言うのでしょうか???・・笑うのを通り越して開いた口が塞がりません(笑)

・・恥ずかしい。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

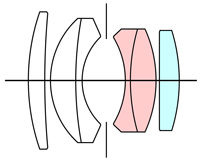

↑上に並べたのは、左端がErnst Leitz Wetzlarによる特許出願申請書『AT141288B (1933-03-09)』でオーストリア特許庁宛て出願です。

特許出願申請書を見ると出願者が「Ernst Leitz Wetzlar」になっていますが、発明者は「Max Berek (マックス・べレク)」氏です (右)。

特許出願申請書を見ると出願者が「Ernst Leitz Wetzlar」になっていますが、発明者は「Max Berek (マックス・べレク)」氏です (右)。

当時、競合していたZeiss Ikon在籍Ludwig Jakob Bertele (ルートヴィッヒ・ヤコブ・ベルテレ) 氏による発明で製品化されていた、レンジファインダーカメラ「CONTAX I型」向け「Sonnar 5cm/f1.5 (CRF)」の「3群7枚ゾナー型光学系」或いは下位版「Sonnar 5cm/f2 (CRF)」の「3群6枚ゾナー型光学系」と、それらによって市場が席巻されていたが如く解説のサイトも多々ありますが、当方が考えるに「Sonnar型は3枚貼り合わせの光学硝子材の溶融解とその研削、さらに製造工程に課題を抱えていたままだった」ことから、市場を席巻するほどの勢いで売れまくっていたとは思っていません(汗)

むしろレンジファインダーカメラを一般大衆へと身近なフィルムカメラとして世に送りだしてきたErnst Leitz のほうが、そもそもセットレンズの限定的な入射光制御に特化させた光学系の設計と、その供給価格とのバランス性の良さから、当時拡販能力は互いに拮抗していたハズと当方は捉えています(汗)

むしろレンジファインダーカメラを一般大衆へと身近なフィルムカメラとして世に送りだしてきたErnst Leitz のほうが、そもそもセットレンズの限定的な入射光制御に特化させた光学系の設計と、その供給価格とのバランス性の良さから、当時拡販能力は互いに拮抗していたハズと当方は捉えています(汗)

(左は当時のLeica IIIなど発売時のセットレンズ内容を示す広告です)

すると当のMax Berek氏がまるで劣勢の如く語られますが(笑)、特許出願申請書の記述を読み進める限り、むしろ意気揚々と自信満面に発明していたようにも受け取れます(汗)

それはゾナー型で3枚貼り合わせにする概念と、一方のダブルガウス型構成で2枚貼り合わせだけに抑えた概念とでは、互いに良し悪しの観点/見る角度が真逆のため、この2つを同列に扱って比較するのが違うと思います(汗)

特にゾナー型光学系の「前後群のパワー配分を違えている要素」をしっかり見据えた時、その収差改善度合い (或いは残存収差の課題) に対して、ダブルガウス型の「前後群で対称型に準じたパワー配分に徹した」収差改善度合いとその平坦性の確保レベルは、ダブルガウス型光学系のほうが明らかに高くなります(汗) 特にノンコート時代の光学硝子材という同じ土俵で捉えた時、採用した光学硝子材にムリが少ない利点も手伝い、そのチョイスには余裕すら感じられるのが特許出願申請書内記述にも窺えます(笑)

この点についてはまた後ほど解説しますが、先ずは上の紹介で「ネット上の掲載が非常に多い光学系構成図 (中)」とバラした個体から取り出した光学系を、当方の手によりデジタルノギスを使い逐一全て実測したトレース図 (右) の2つを使い、その比較で致命的な相違点を挙げていきます(笑)

ネット上に数多く (まるで教科書が在るかのように) 掲載され続けている上の羅列中央の構成図は「第3群2枚貼り合わせレンズの厚みが薄い」点が、今回取り出した光学硝子レンズのカタチとはまるで違っています(汗)

当方がこのように指摘すると、また「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処の

コメント欄に誹謗中傷されるので(笑)、具体的に明示しないとイケナイみたいです(汗)

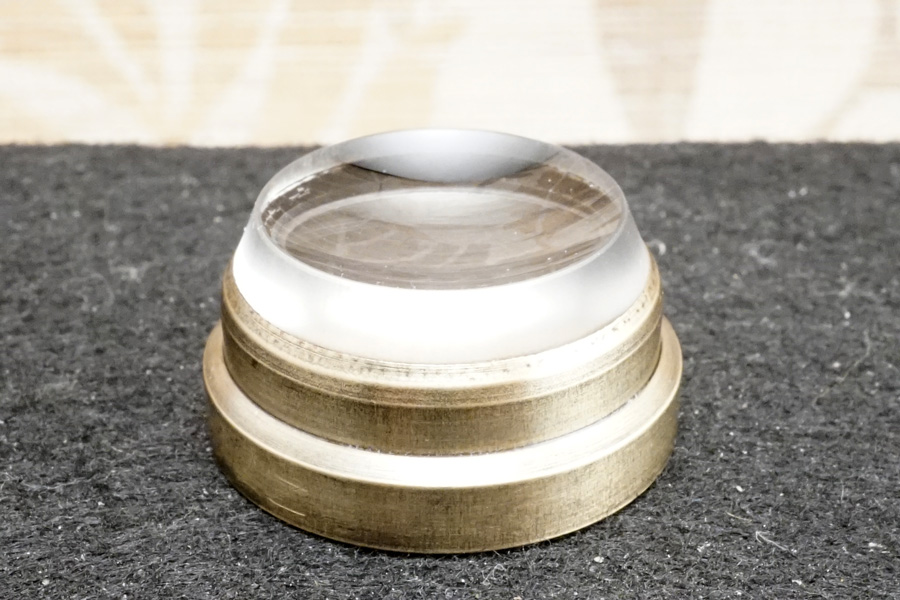

↑上の写真は今回の個体から取り出した光学系第3群の2枚貼り合わせレンズを、絞りユニット側方向の面を写真上方向に向けて伏せて撮影しています。

↑上の写真は今回の個体から取り出した光学系第3群の2枚貼り合わせレンズを、絞りユニット側方向の面を写真上方向に向けて伏せて撮影しています。

既に過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料」を完全除去した後なので、この「突出のカタチの違い」を確認できると思います・・どちらかと言うと少々尖っているかのようなカタチで突き出ていますが、ネット上の光学系構成図 (上の羅列の中央) は、もっと平たく薄いカタチのように当方には見えます(汗)

実際上の羅列のトレース図を作図している時に、互いにコピペして第3群だけを比較した時、明らかに中央のネットで掲載されまくっている構成図のカタチのほうが「薄手」でした(汗)

さらに実は全く同じことが光学系第2群の2枚貼り合わせレンズにも当てはまります(汗)

ちなみに上の写真を見ると、黄銅材のモールド一体成型なのがよ〜く理解できますね(汗)

↑同様絞りユニットの一つ手前に位置する光学系第2群も突出が違ったカタチに見え、且つその突出量も多いように見えます(汗)

↑同様絞りユニットの一つ手前に位置する光学系第2群も突出が違ったカタチに見え、且つその突出量も多いように見えます(汗)

こちらも「反射防止黒色塗料」を完全除去していますが、その理由も後で解説します。ちなみに金属材の材質は真鍮材/ブラス材であり、それはこの直前にネジ込まれる光学系第1群前玉も同じです。

どうして一つ前に掲載した写真の後群側と格納筒の金属材が違うのでしょうか???(笑)

↑上の写真は、一例として解説用に撮影した光学系後群側第4群後玉の露出面側を撮っています。ワザと故意に作業途中を撮影していますが、当初バラした直後に着色されまくっていた「反射防止黒色塗料」を、これでもかとゴシゴシ、ゴシゴシ磨いて「溶剤を使い擦り落としている」最中です(汗)

↑上の写真は、一例として解説用に撮影した光学系後群側第4群後玉の露出面側を撮っています。ワザと故意に作業途中を撮影していますが、当初バラした直後に着色されまくっていた「反射防止黒色塗料」を、これでもかとゴシゴシ、ゴシゴシ磨いて「溶剤を使い擦り落としている」最中です(汗)

・・長年何回も厚く重ね塗りされてきたので、溶剤でもそう簡単には剥がれません(涙)

そして溶剤で溶かして除去した下から現れたのは、黄銅材の上に製産時点に被せられていた「濃いメタリックグレーなメッキ加工」です(汗)・・上の写真は、格納環の凡そ4/5について「反射防止黒色塗料」を除去し終わっている状況です(汗)

実は前玉も第2群や第3群もまるで同じですが、この個体の光学硝子レンズ

が「薄く曇っていた因果」は、これら過去メンテナンス時に着色されていた

「反射防止黒色塗料のインク成分」が飛んで、光学ガラス面の表層面に蒸着

してある「保護層」に化学反応してしまった結果です(汗)

どうしてこんなにゴシゴシと強く擦って溶剤で溶かしながら除去しているのかと言えば、後玉露出面の光学硝子レンズ表面の光学清掃を行っていて、1セット (カビ除去→汚れ除去→清掃→仕上げ清掃) では全くキレイにならず、仕方なく「清掃→仕上げ清掃」の追加作業を2回実施したものの、結局最後の仕上げ工程で「再びインク成分が溶剤で滲み出してガラス面に薄いクモリとして広がる」ため、仕方なく外周やフチ部分の一切について、黄銅材に残る「反射防止黒色塗料」を溶かして完全除去することに決めました(汗)

・・上の写真は、その工程途中の撮影なのです(汗)

黄銅材の縁を擦れば、その時の溶けたインク成分がガラスの中心方向に広がって「円形を描いて汚れている」のが見えると思います。この汚れは、当方が溶剤を使い擦って落としている結果ガラス面に広がっているワケで、当然ながらこの後の工程でちゃんとキレイに光学清掃します (リアルな現実は追加作業を再びさらに2回実施して、ようやくクリアになった)。

全く同じ状況が他の3つの群でも起きており、たかが光学清掃と言いますが、これだけの回数で清掃作業を実施すると1時間では終わりません(笑)

すると冒頭で指摘したように「前玉が軟らかい光学硝子材との指摘は当たらない」と明言できます。これだけ擦っても、或いはこれでけ汚れが溶け出しても、最後はちゃんとスカッとクリアに戻るなら (当然拭きキズなど残らず) 光学硝子材が軟らかいと言う根拠には至らないのではありませんか???(笑)

ネット上で、そこかしこに「清掃しただけでキズが残る」と謳われていますが、そんなのは過去メンテナンス時の整備者の「光学清掃の内容が間違っている」から拭きキズが残るのであって、その言い訳として「ガラスが軟い」と言い放っているだけの話です(笑)

・・要は整備者が自分で付けたキズの言い訳として硝子材の軟らかさを指摘している(汗)

それを鵜呑みにしてそこいら中に掲載し拡散するから、それがまるで「真実の如くさらに流布されていく」始末です(汗)

・・拭きキズが残る因果は「無水アルコールに頼りすぎるから」です!(怒)

このブログでも何度も何度も執拗に述べていますが「無水アルコールを原液のまま使うのは、蒸着層にとってはまるで天敵」です(怖)

ちゃんとこういう「原理原則」までキッチリ調べて使わないから、そういう結末に至るのは至極当然な話です(笑)・・それを「ガラスが軟い」などと言い訳するから大袈裟な話になっていきます(泣)

・・いったいどうして蒸着層にキズが残るのか、真面目に考えなさい!(怒)

逆に言うなら、当方は「無水アルコール」は例え金属材でも原液のまま決して使いません(汗) 光学硝子レンズの光学清掃など、以ての外です!(怖) もっと真摯な想いで「原理」に向き合って処置したらどうなのかと思います。ネット上でサクッとYouTubeや何かで処置方法を検索して、手に入れた情報こそがベストと「まるで崇めるが如く」その後に拡散していくバカが多いからマジッで頭にきます!(怒)

そんなことは、以前取材した工業用光学硝子精製会社様での話の時に「無水アルコールをそのまま使っているのですか」と逆質問されて、当方は経験値として既に専用光学洗浄液を使っていたので、無水アルコールを使わない根拠を述べると「入手できる情報だけに頼らず、自身の実証に依拠しさすがですね」と褒められたのが本当に嬉しかったです!(涙)

その専用光学洗浄液ですら、処置するとヤバイ光学硝子レンズ表層面の蒸着層があったりしますから(怖)、間違いなく光学メーカーは「相当な数の洗浄液を在庫して使っていた」ことが窺えます(驚)

従って、今回のオーバーホール/修理ご依頼者様だけ、唯一お一人様だけが「今回の個体の4群全てのクモリが完璧に100%完全除去され、しかも拭きキズなど一切残らずにスカッとクリアに戻った」事実に接し、当方が申し上げてきた内容が「決してウソではなかった」とご理解頂けます・・たったの一人だけですが(笑)

・・それがこの世知辛い世の中のリアルな現実です(涙)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

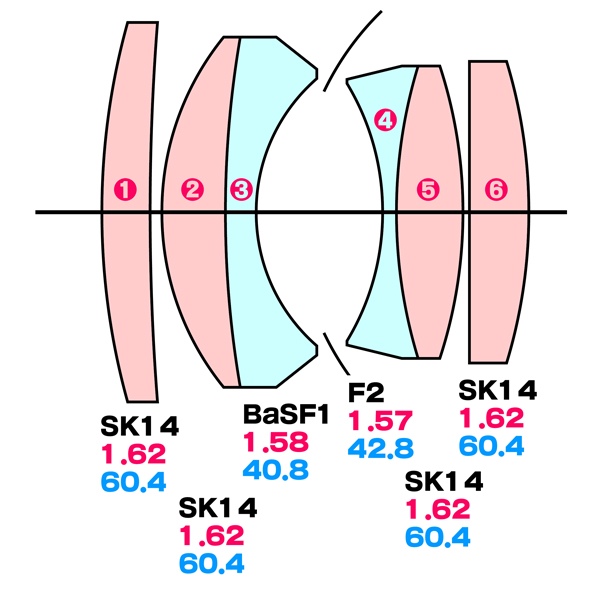

←話は戻りますが、前述の特許出願申請書内に記されていた「光学硝子材を特定し得る数値」を引用すると左図になります。

←話は戻りますが、前述の特許出願申請書内に記されていた「光学硝子材を特定し得る数値」を引用すると左図になります。

何と「光学系の光学硝子レンズの構成1枚目・2枚目・5枚目・6枚目は、いずれも同一のガラス種別を使う」と記述しているのです!(驚)

それが左図の「L1=L2=L5=L6」の意味であり、これら同一ガラス種別の屈折率 (nD):1.6202、アッベ数 (v):60.4との記載が分かります。

この屈折率の単位に使う「nD」は、ナトリウム原子の発光スペクトルに視られる強い二重線を指し、その波長の短いほうを「D1線 (589.6nm)」波長の長いほうを「D2線 (589.0nm)」と呼び、共に「D線」として使います。そして屈折率は「光の進み易さを示す値」を意味し、真空中を透過する時の入射光速度 (c) を物質媒体を介在させた時の速度 (v) で除算した値 (n) を示します (n=c/v)。結果、真空中を進む光速は「1」を執り、屈折率が高い媒体中では遅くなり、屈折率が低い媒体中では速くなります。屈折率が変化する媒体を透過する際は、光は波長に従い曲がったり (屈折) 或いは反射して別れていったり (分散) というふるまいをします。

またアッベ数は、光の波長ごとに異なる屈折率の変位を示し、光学硝子材に拠る分散度合いを示す分散率の逆数でもあります。

◉ アッベ数 (単位:v)

入射光の波長に対する屈折率の変位を示し、光学硝子の色分散性を表す性質を意味します。

このことからアッベ数が高い数値の場合、色分散が低くなり色収差の発生が少なくなると言えます。また屈折率が高いほど球面収差の発生量が低減されるものの、その反面光学硝子材の内部を透過していく光の速度は低くなります (屈折率が低いほど透過速度が速い)。

このような関係性を考慮し光学系内に使う光学硝子材の種別をチョイスしいくのが、光学設計者の一つの仕事内容です。

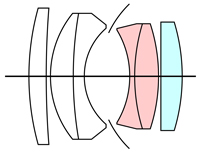

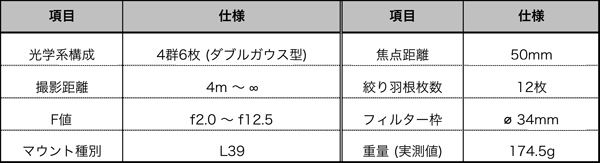

↑今回扱って取り出した光学系各群をデジタルノギスで計測しトレースした光学系構成図を使いそこに前出特許出願申請書『AT141288B (1933-03-09)』に記されているデータ諸元を当てはめた「光学知識皆無な当方の妄想世界の光学硝子種別」を上に載せました(汗)

↑今回扱って取り出した光学系各群をデジタルノギスで計測しトレースした光学系構成図を使いそこに前出特許出願申請書『AT141288B (1933-03-09)』に記されているデータ諸元を当てはめた「光学知識皆無な当方の妄想世界の光学硝子種別」を上に載せました(汗)

色付の光学硝子材はクラウンガラスを意味し、 色付の光学硝子材がフリントガラスです。これら硝子材の種別をサクッと述べると「ソーダガラスの分類:クラウンガラス」であり「鉛ガラス:フリントガラス」とも言え、アッベ数50〜55 (v) 以上をクラウンガラス、以下をフリントガラスと呼びます。

ソーダガラスの一例は窓ガラスとも指摘でき、一方で鉛ガラスの例は食器のカットグラスなどが良い例でしょうか。

特にフラウンホーファーレンズとして本当は有名だったハズの、光が光学硝子レンズを透過していく際に生ずる色ズレに対する「色消し効果」は「クラウンガラスとしての凸レンズ系 (両凸レンズ/凸平レンズ/凸メニスカスレンズ)」と「フリントガラスとしての凹レンズ系 (両凹レンズ

/平凹レンズ/凹メニスカスレンズ)」を互いに接着することで、入射光透過時の屈折率を活用し

その際の光の分散性を根拠に具体的な入射光の波長制御を行う光学技術です。

従って上に明示した当方の妄想世界の構成図で言うなら(笑)、❷と❸、或いは❹と❺が「色消しレンズ」の要素を持ちますが(汗)、もちろん光学設計者の企図はそれだけではありません(笑)

特にこの特許出願申請書でMax Berekが述べていたオドロキの内容は、前述した「L1=L2=L5=L6」であり、昨年末辺りから凡そ2万件の様々な光学メーカーの特許出願申請書を漁っていく中で、ここまで徹底的に光学硝子材の諸元値を等化させていた光学設計は見たことが

ありません!(驚)

従って発明時点から製品の量産体制へと向かう中で、当時安定的に入手できる光学硝子材の性質に着目して、それら屈折率とアッベ数を合致させる時、自ずと光学硝子材の研削と曲がり率は変化し、その厚みすら違えてくるので今一度の再設計が光学系に用意されるのは道理が通る話なのです (だから量産品の光学系のカタチが変異するのは理にかなっている)(汗)

・・Max Berek、恐るべし!(驚) ライツ恐るべし!(怖)

❶ SK14:

→ 屈折率:1.62nd、アッベ数:60.4vd

❷ SK14:

→ 屈折率:1.62nd、アッベ数:60.4vd

❸ BASF1:

→ 屈折率:1.58nd、アッベ数:40.8vd

❹ F2:

→ 屈折率:1.57nd、アッベ数:42.8vd

❺ SK14:

→ 屈折率:1.62nd、アッベ数:60.4vd

❻ SK14:

→ 屈折率:1.62nd、アッベ数:60.4vd

なお、上の構成図で光学系前群 (❶〜❸) と後群 (❹〜❻) の間に位置する「曲がった歪曲線」が絞り羽根を意味し、絞りユニットの配置になります・・そう、このモデルに実装する絞り羽根は、彼の恐ろしい「歪曲絞り羽根」なのです!(怖)

◉ 歪曲絞り羽根

板状に成形する絞り羽根と違い、上下左右全ての面 (表裏面) で曲面を構成する絞り羽根を指す

↑上の写真は、今回の個体から取り出した12枚の絞り羽根のうちの2枚を並べて撮影していますが、互いにそのカタチが異なるものの「表裏面で上下左右全面で歪曲する」のが分かると思います(汗) 絞り羽根は一部たりとも平面を有さず、この歪曲面のままに互いが密着しながら正逆回転運動の中で、多角形から6角形へと収束していく設計です(驚)

↑上の写真は、今回の個体から取り出した12枚の絞り羽根のうちの2枚を並べて撮影していますが、互いにそのカタチが異なるものの「表裏面で上下左右全面で歪曲する」のが分かると思います(汗) 絞り羽根は一部たりとも平面を有さず、この歪曲面のままに互いが密着しながら正逆回転運動の中で、多角形から6角形へと収束していく設計です(驚)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

これらの解説から、今回扱ったモデルの描写性が示す「平坦性の確かさ」と特許出願申請書内に記されている要素は「まさに中心の解像度の高さ」であることが理解でき、そこに付随して周辺域に向かいとても端正な中にも残存収差の暴れがまだ残る写り具合に「絶妙なイントネーションの違いを残している」素晴らしい写りだと当方は思うのです(涙)

「平坦性」とは、光学硝子レンズが丸い形の光学硝子材で造られており、且つ表裏面に歪曲面を有することが非常に多い点を指して「結像する時の焦点位置で平面に平状に結像を結ばせるのが難しい性質を述べる逆説手法のコトバ」です(汗)

それを以てして「暴れ馬/クセ玉/ボケ玉」と揶揄し、終いには失敗作とまで貶す姿勢は、当方には認められず受け入れられません!(汗) そこまで言うなら今ドキのデジタルなレンズを思う存分使えば良いのです(笑) 当方はこういう個性的な性質を残す健気なオールドレンズ達に、ひたすらに寄り添い続けたいですね (拡散目的だけにブログで貶す気は毛頭ない)(涙)

だからこそ何度も言いますが「当時の光学設計は、何を活かし、何を捨てるのかの選択肢の世界で結実していった光学設計」なのであり、それは光学設計者自身が自ら「自前の発明案件の問題点や課題を指摘しつつ、次なる段階へとステップしていく」ことを、ちゃんと当時の特許出願申請書内記述で述べているのであって「それを指して自ら失敗作と認めた」との言い草は

・・甚だその設計者に対する尊厳や敬意を著しく欠いた態度だと言わざるを得ません!(怒)

奇を衒って、視聴回数を稼ぐ目的からサクッと固定観念的な流布を拡散させていくSNSやネット上解説の典型的フォーマットは、本当に大嫌いです!!!(怒)

今まで探ってきた非常に多くの特許出願申請書内の記述にも、まさにそのように自らの発明案件に課題と反省を試みつつ、新たな発明としてネクストへと再び特許出願申請書を提出している様は、なにも外国人だけに限った話ではなく、日本人光学設計者すら全く同じ立場であり、先日のOLYMPUSですら在籍光学設計者の態度はまるで同一です!(涙)・・それを自ら失敗作と認めたなどと、自分のブログに明記する時点で甚だ貶しまくっているのだと気づかないヤツが居るから、平気で当方にもクレームしてきます(汗)

・・本当に世知辛い世の中になってしまい、当方はSNSを恨みますね!(怒)

![]()

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の

↑完全解体した時の内部構成パーツ全景写真です。オーバーホール工程やこのモデルの当時の

背景など、詳しい解説は既存の『Summar 5cm/f2《collapsible》(L39)』ページをご参照下さいませ。

内部構造はこの当時の Ernst Leitz製沈胴式モデルの基本概念に全て沿っています。ちなみに海外では沈胴式のことを「collapsible」と呼称し、そのまま和訳すると「折りたたみ式」になるので、沈胴しコンパクトになることをそのように捉えている感覚なのがオモシロイです。

今回オーバーホール/修理ご依頼内容は「距離環刻印距離指標値の1.75mで無限遠合焦し、本来の仕様上最短撮影距離1mまで近接撮影できない」点です(汗)・・このように記載すると相当手前位置でのオーバーインフのように受け取れますが、実は「1.75mて固まって停止してしまう」ので、そもそも∞刻印まで距離環が回りません (つまり距離環の駆動域が半分程度になってしまっている)(汗)

また光学系は4群全ての群で「薄いクモリ」を帯びており、凡そ撮影する写真の多くはフレアの影響を受け易く、それこそ多くのネット上サイトで案内されている「コントラスト低下した写り」或いは「ハイキ〜な写り」に堕ちていました(涙)

確かにこのような描写傾向を指してリアルな現実に「オールドレンズライクな写り具合」との意見も多くありますが、そのように明言してネット上に掲載するなら「ちゃんと光学系に薄いクモリが残っていることまで記載したらどうなんだ???」と強く思いますね(怒)

そういう為体な説明を付してサイト掲載するから、間違った印象操作に繋がり、余計に異なる方向性へと導かれることになりますが(涙)、下手すればまるでプロの写真家が率先してそのように仕向けて人気を煽っている様がみられ、マジッで嫌気が差してきます(汗)

写真家を謳うなら、何処ぞでちゃんとした写真展など開催し、写真現像や表現性まで含め、自らの撮影スタイルを告知する活動をするべきで、サクッとネット上の自分のサイトで撮影した写真を載せて、あ~だこ~だ言うのは「本来の写真撮影の意義に見合っていない」と当方は受け取っています(笑)・・何故なら、ネット上で鑑賞する写真にはたして作意が宿るのかと言えば、当方にはまるで理解が進まないので、確かにそれを以てして「オマエの写真スキルが低すぎるからだ」と罵られるなら、反論はできませんね(笑)

最もそのように故意に意識的に印象操作して「オールドレンズライクな写り」として定義する方向性に偏重させてしまった、つい最近の一番良い例があります。

・・「bokeh (ボケ)」と言う英製和語です!

これは写真撮影や光学世界に於けるコトバの認識から捉えるなら、合焦点から外れていく周辺域の方向に対する滲み現象を指しますが、その一方で「日本語のコトバの中のボケ表現」が顕在します。それは感情表現や情景表現、或いは美的表現を意識的に、しかし暗黙的にぼかして表現する「侘び寂びの世界」があったり、お笑いなどのツッコミも含めた「ボケ」もあったり、或いは「頭がボケる」との表現もあり、いろいろです(笑)

そのように日本語の中での「ボケ」と言うコトバには複数の意味が介在しますが、それを近年のプロの写真家やネット上でいっとき流行ったインスタ映えなどで「オールドレンズの撮影で楽しめる円形ボケ」として、あまりにも多く扱ってしまったが故に、特に近年「bokeh=bubble bokeh」の如く、まるで玉ボケだけを指すが如く外国人に受け取られてしまい(涙)、昨今は無料写真登録サイトなどで「bokeh」検索すると玉ボケの写真ばかりがヒットするようになってしまいました(涙)

・・こういう状況を作ってしまったのは、プロの日本人写真家の罪が一番大きい!!!(怒)

としか言いようがありません!(怒) もちろん拡散目的で流行りに乗ろうとした低俗なヤツらの罪もありますが、一番大きい影響を与えるのは何よりも「プロの仕業」なのは、どのような業界でも同じ概念のハズです!(怒)

たかが写真に・・と言いますが、そうやって煽り立てるから現在、まさに「bokeh=玉ボケ」との等号に匹敵しつつあり、当方は個人的にこの世界規模で起きている現象を脅威として受け取っています(涙)

ちなみにこの「bokeh (ボケ)」が世界に広まった一番最初のキッカケ造りは、写真家のMike Johnston氏による写真雑誌の記事 (1997年) にみることができます。彼が世界で初めて「bokeの語尾にhを付随させた張本人」であり、そもそも語尾に「h」を付した理由を「できるだけ日本語発音に近づけたかった」と本人が記述しており、もっと言うなら「日本と日本の文化、そして日本人に対するリスペクト」すら述べているワケで、本当にありがたいと感謝の気持でいっぱいです(涙)

なお多くの英語圏外国人が「boke」を発音すると、まるで「ボーク」のように聞こえてしまう点に於いて意識的な注意を払うべきと、Mike Johnston氏自身が述べています。

まさにこのように外国人のほうが「真摯に日本語の表現性に真正面から接している」にもかかわらず、肝心な日本人のプロの写真家がネット上の自身のサイトで「これがオールドレンズの写り」的に載せて拡散させるから、こうなっていきます(涙)

・・プロを自称するなら、それらしく掲載する写真に責任を以て振る舞えョ!(怒)

本当に腹が立ちます!(怒) 最近の「低コントラストに写したハイキ〜な表現」や「バカみたくアレもコレもと光輪とゴーストにまとめ上げるサイト」など、一方的にオールドレンズの写りの特徴の如く訴えて、固定観念として流布させる趣向に、マジッで嫌気を覚えます!(怒)

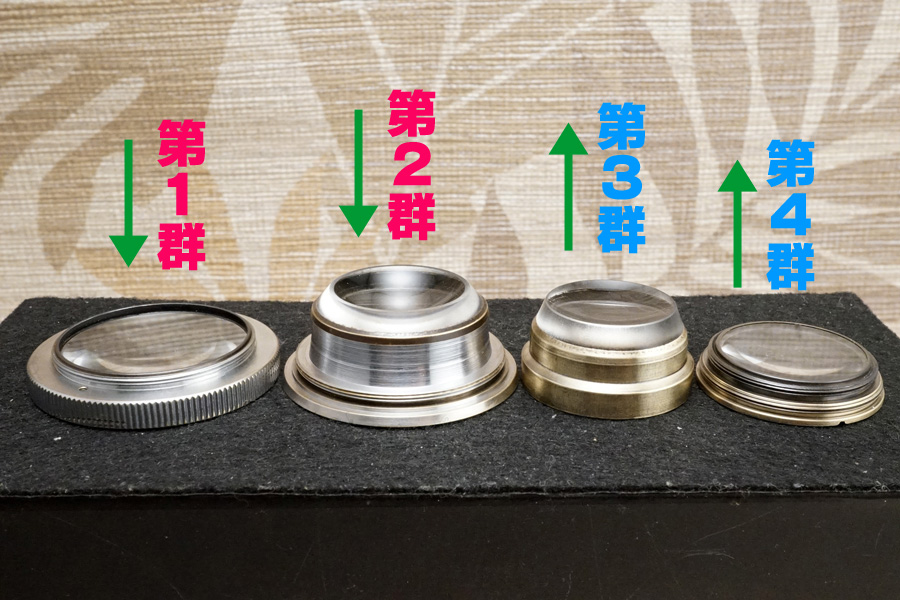

↑上の写真は、今回扱った個体から取り出した光学系を順に並べて撮影しています。光学系前群を赤色文字で表記し、後群をブルー色文字にしています。また付随するグリーン色の矢印が指し示す方向は「前玉の露出面側方向」を意味するので、光学系後群側では絞りユニットを挟んで向きが反転します。

↑上の写真は、今回扱った個体から取り出した光学系を順に並べて撮影しています。光学系前群を赤色文字で表記し、後群をブルー色文字にしています。また付随するグリーン色の矢印が指し示す方向は「前玉の露出面側方向」を意味するので、光学系後群側では絞りユニットを挟んで向きが反転します。

↑同じ順番ですが、ヒックリ返して裏面側を撮影しています。当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいです (いちいち面倒くさい)(笑)

↑同じ順番ですが、ヒックリ返して裏面側を撮影しています。当方は「プロにもなれず、マニアすらなれなかった整備者モドキのクソな転売屋/転売ヤー」との話なので(笑)、「公然と平気でウソを拡散し続けている」と某有名処のコメント欄に誹謗中傷され続けている始末で(泣)、仕方ないのでちゃんと『証拠写真』を載せて解説しなければイケナイみたいです (いちいち面倒くさい)(笑)

後で引退してから当該被疑者2人を営業妨害と慰謝料請求で告訴する為に、その被害を被っている事実として2022年以来記載し続けています (しつこくてスミマセン)。

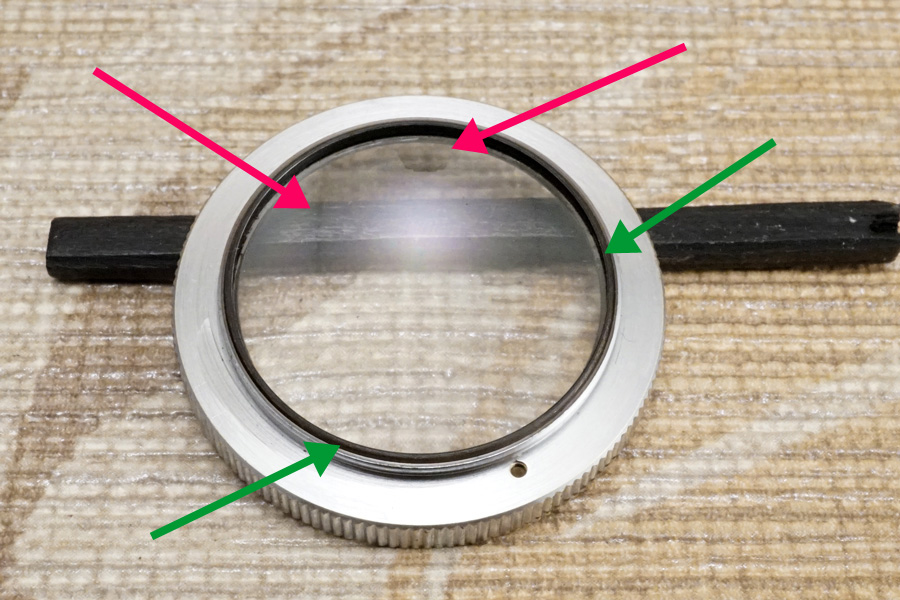

↑取り外した光学系第1群前玉の裏面側を撮影しています。すると一度ちゃんと光学清掃を終わっていたつもりでしたが、撮影したら赤色矢印で指し示している箇所に、まだインク成分の滲み出しが相当量で現れているのを確認しました(汗)

↑取り外した光学系第1群前玉の裏面側を撮影しています。すると一度ちゃんと光学清掃を終わっていたつもりでしたが、撮影したら赤色矢印で指し示している箇所に、まだインク成分の滲み出しが相当量で現れているのを確認しました(汗)

これはグリーン色の矢印で指し示している箇所に過去メンテナンス時に「反射防止黒色塗料」が塗られていたので、清掃時に滲み出ていた分が流れ出てきたのかも知れません。後でちゃんと清掃し直してキレイに仕上げています(汗)

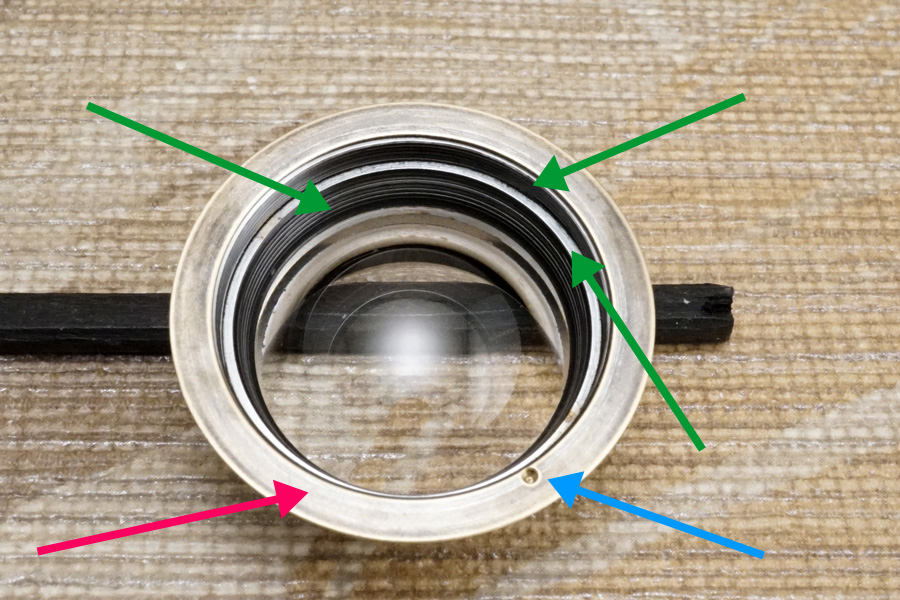

↑今度は光学系第2群の2枚貼り合わせレンズを前玉の露出面側方向から撮影しています。グリーン色の矢印で指し示している箇所に過去メンテナンス時の「反射防止黒色塗料」が、結構執拗に塗られていました(汗)・・上の写真は既に当方の手により溶剤で溶かして完全除去後の撮影ですが、ご覧のようにちゃんと製産時点に「ダークな色合いで黒色メッキ加工」が施されているにもかかわらず、相変わらず「反射防止黒色塗料」を塗ったくって、見てくれ良く仕上げています(汗)

↑今度は光学系第2群の2枚貼り合わせレンズを前玉の露出面側方向から撮影しています。グリーン色の矢印で指し示している箇所に過去メンテナンス時の「反射防止黒色塗料」が、結構執拗に塗られていました(汗)・・上の写真は既に当方の手により溶剤で溶かして完全除去後の撮影ですが、ご覧のようにちゃんと製産時点に「ダークな色合いで黒色メッキ加工」が施されているにもかかわらず、相変わらず「反射防止黒色塗料」を塗ったくって、見てくれ良く仕上げています(汗)

また赤色矢印で指し示している箇所は、この上に光学系第1群前玉の格納環がネジ込まれて「接触する面」なので、当方の手による『研き研磨』で平滑性を取り戻し、ブルー色の矢印で指し示している箇所の固定用イモネジの下穴にチカラを強く入れてネジ込まずともちゃんとネジ穴が来るように、仕上げたことを解説しています。

・・何しろ真鍮材/ブラス材なので、極々僅かな抵抗/負荷/摩擦すら応力反応に影響します(怖)

つまりネジ込み時に特段強いチカラを加えずとも終端までキッチリネジ込み完了するのがベストだからです。何処ぞのプロのカメラ店様に在籍するプロの整備者が述べるような「ネジ山に潤滑剤を僅かに塗ると良い」などと言うコツの話は「上の写真で言うなら第2群直前のネジ山に油を注せといっているのと同じようなもの」であり、光学系内に揮発油成分の侵入を嫌う道理に反するのではないかと強く思うのですが、如何でしょうか???(笑)

このような内容の話は「目的=光路長確保」であり「手段=ネジ込み」の時「素材=黄銅材」とすれば、自ずとネジ込みの時のチカラ加減で「黄銅材の撓り現象が起きる=応力反応のこと」を指す方程式と捉えられ、その結果、目的とする光路長を逸脱するので「潤滑剤を注入するコツを使うと良い」と述べていると因数分解できます(汗)・・当方はこれを指して『ごまかしの整備』と指摘して攻撃しています。

・・有難がられるコツのように流布するが、実のところ「ごまかしの整備」流布でしかない。

しかし、本来これら因数自体そのモノを担保する気概がその整備者に在るのなら「手段 (のネジ込み) に障害として現れる酸化/腐食/錆びなどを除去すれば、媒介たる素材の応力反応に悩まされることも起きない=製産時点の状態に戻せば良い」になるワケで(笑)、このように「観察と考察」を行っていない下手なプロの整備者なのだと理解が進みます(笑)

逆に言うなら、製産時点の各構成パーツには、そのような問題を前提として有さず、もしも仮に課題が残ったままそれら構成パーツを使って組み立てているのなら、その会社の企業姿勢が拙いのだと指摘できます・・課題が残るのなら、設計をやり直せばよいのです。それこそが「製品設計者の極み」であって、求められる資質なのではないのでしょうか???(汗)

・・工業製品は、そういう担保の積み重ねなのだと思います (まるで辛い世界です)(涙)

話を戻して、もう光学清掃が終わっている為、上の写真でどれだけ薄いクモリが消えてスカッとクリアに戻ったのかが分かると思います(汗)

ちなみにコバ端などの「反射防止黒色塗料」は「斑模様に白く浮いていた」ので、一旦溶剤を使い完全除去しています (だからコバ端が白く剥き出しになっている)。

↑冒頭に一度掲載した写真を再び載せていますが、ひっくり返した光学系第2群です。当初バラした直後は、赤色矢印て指し示している箇所に過去メンテナンス時に塗られていた「反射防止黒色塗料」の残骸が僅かに残っていました(汗)

↑冒頭に一度掲載した写真を再び載せていますが、ひっくり返した光学系第2群です。当初バラした直後は、赤色矢印て指し示している箇所に過去メンテナンス時に塗られていた「反射防止黒色塗料」の残骸が僅かに残っていました(汗)

またグリーン色の矢印で指し示している箇所が相当に酸化/腐食/錆びしていましたが、この場所こそ絞りユニット内の「開閉環」が膨れ上がるのを抑え込む目的と役目で「開閉環と常時接触している面」なので「平滑研磨」が必須です(汗)

↑歪曲絞り羽根12枚は、こんな感じに互いが密着したまま組込まれていきます。逆に言うなら、これだけ歪曲面が接触している中で「どれだけ平滑性を保てるのか」が絞り環操作時の操作性、或いは感触として後で明確にその違いが現れてきます(汗)

↑歪曲絞り羽根12枚は、こんな感じに互いが密着したまま組込まれていきます。逆に言うなら、これだけ歪曲面が接触している中で「どれだけ平滑性を保てるのか」が絞り環操作時の操作性、或いは感触として後で明確にその違いが現れてきます(汗)

当方のオーバーホール工程では「明確に各構成パーツの平滑性を追求している」為に、仕上がり時に「絞り環操作した時スカスカ感がなく (或いは反対に重くなく/トルクムラなく) 」気持ち良い操作性を感じ取れるよう「絞り環に塗布するグリースは、ワザと故意に重くなる粘性をチョイスしている (場合によっては軽めも使う)」次第で(笑)、要はご依頼者様のお好みに合わせて絞り環すら「軽く仕上げるのか、逆に相応に抵抗感を感じた操作性のほうが良いのか」トルクを微調整しています (当たり前ですが)(笑)

↑鏡筒を前玉側方向から覗き込んでいる写真です。赤色矢印で指し示している箇所に「位置決め環」が備わりますが、ポイントは製産時点のメッキ加工が違うことです(汗)・・今回の個体はおそらく今までに一度もこの部分の「平滑性」を取り戻してくれていません(汗) 今回のオーバーホールで当方の手により『研き研磨』を施し平滑性を確保しました。

↑鏡筒を前玉側方向から覗き込んでいる写真です。赤色矢印で指し示している箇所に「位置決め環」が備わりますが、ポイントは製産時点のメッキ加工が違うことです(汗)・・今回の個体はおそらく今までに一度もこの部分の「平滑性」を取り戻してくれていません(汗) 今回のオーバーホールで当方の手により『研き研磨』を施し平滑性を確保しました。

またグリーン色の矢印で指し示している箇所は両サイドに絞り環との連結孔 (切り欠き/スリット/開口部) が空いています。

↑位置決め環の上に歪曲絞り羽根が被さった後に、その上からさらに被さる「開閉環」です。ご覧のようにこの「開閉環」ですら、絞り羽根との接触面が四方で歪曲しています(汗)

↑位置決め環の上に歪曲絞り羽根が被さった後に、その上からさらに被さる「開閉環」です。ご覧のようにこの「開閉環」ですら、絞り羽根との接触面が四方で歪曲しています(汗)

当初バラした直後に溶剤洗浄した後は「焦げ茶色に酸化/腐食/錆びが進んでいた」状況でしたが、当方の手による『研き研磨』を施せば、ご覧のように本来の黄銅材の輝きに戻ります。

↑まだ歪曲絞り羽根を組み込んでいませんが、とりあえず「開閉環」を鏡筒内部に落とし込むと、こんな感じに入ります。グリーン色の矢印で指し示している箇所両サイドが絞り環との連携であり、絞り環の駆動域を表します。

↑まだ歪曲絞り羽根を組み込んでいませんが、とりあえず「開閉環」を鏡筒内部に落とし込むと、こんな感じに入ります。グリーン色の矢印で指し示している箇所両サイドが絞り環との連携であり、絞り環の駆動域を表します。

なお、他の部位でも赤丸で囲ってボカシを入れて撮影していますが (後で別の部位も出てくる) 今回扱った個体の製造番号下2桁がマーキングしてあります。その筆記順が外国人の順番なので、ニッポン人の数字の書き方とは異なり、既に海外でマーキングされていたと推察できます。

↑実際に歪曲絞り羽根10枚を入れ込んでいく途中の撮影です(笑) 右横に残る2枚の歪曲絞り羽根がまだ入っていない為、最小絞り値方向に閉じていくとご覧のような閉じ具合です。

↑実際に歪曲絞り羽根10枚を入れ込んでいく途中の撮影です(笑) 右横に残る2枚の歪曲絞り羽根がまだ入っていない為、最小絞り値方向に閉じていくとご覧のような閉じ具合です。

つまりこれが意味するのは「12枚の歪曲絞り羽根を使うので多角形だが、閉じている最中から既に6角形に収束していく回転運動としてちゃんと設計してある」ことがご理解頂けるのではないかと思います(笑)

ここに足りない (右横の) 2枚が入るだけで、ほぼ6角形の開口部に収束していくワケですからドーム状に前玉側方向に向かって膨れ上がるカタチであるものの、入射光の透過を考えれば「開口部は6角形に遮蔽されていく」との原理がとても楽しく掴めます(笑)

整備するだけではなく、こういうふうに所有者の理解が進むように紹介していくのも、バラせるスキルを持つが故の努めとも考えますが、プロの整備者は誰もヤリませんね(笑)

・・信用/信頼が皆無な当方は、こういう算段を随所に織り交ぜなければ誰も観ません(笑)

このような2枚の異なるカタチを活用して「1枚目が大きく塞ぎ、2枚目のカタチがその補助として塞ぐ」動きを発明してしまうのだから、本当にドイツ人の製品設計者は凄いと思います!(驚)

↑こんな感じに12枚の歪曲絞り羽根が組込まれます。既に「開閉環」を被せていますが、まだ絞り環をセットしていないので、このままひっくり返せばバラけます(汗)

↑こんな感じに12枚の歪曲絞り羽根が組込まれます。既に「開閉環」を被せていますが、まだ絞り環をセットしていないので、このままひっくり返せばバラけます(汗)

ご覧のように「閉じるに従い膨れ上がる/前玉方向に突出する閉じ方」を指して、当方では「カメレオンの目」と呼んでいます(笑)

実はこの当時のオールドレンズをバラしている中で「当初水平なカタチの板状だった絞り羽根が、突如このような歪曲型に発展し、再びその直後にまた水平な板状に戻った」事実を以前掴みました。

するとこの事実を考察した時「絞り羽根を閉じていく時の回折現象を減じる目的で直前の群の光学硝子面 (凡そメニスカスレンズ) の形状に/曲がり率に沿わせた」が故の製品設計だったことが妄想できます(汗)

つまり絞り羽根の設計が「水平の板状→歪曲型→水平の板状」と、それこそまるで突然変異の如く変遷した真の理由とは「光学硝子材の屈折率と曲がり率、或いはアッベ数との関係性に限界を感じていた証拠」との妄想が働き、その際絞り羽根を閉じて入射光を遮蔽していった時の「光量確保」を最大限担保したいとの考えから「回折現象を低減させる目的と役目だったのがチョイスした光学硝子材側から捉えた時の歪曲絞り羽根設計の根拠」と指摘できそうです(汗)

・・このような考察をしているプロの整備者が、未だ居ません(汗)

従って当方自身の認識も今回改めて以前から更新し、当初は「歪曲型→水平の板状」へと進化したと受け取っていましたが、全く違っていたと言わざるを得ません (以前の扱い時に、そのように考え直した)(汗)

すると「絞り羽根のカタチを歪曲させてまで対処しなければイケナイ何か」とは、どう考えても「入射光が透過する際の光量確保」しか考えられないので (そもそも絞りユニットの絞り羽根なので、光学系前後群の狭間に位置する為)、後群側に透過させるべく入射光の光量調整に際し「回折現象を低減させる必要性に駆られていた」からこその歪曲絞り羽根の採用だった・・と言う考え方に到達します(汗)

逆に言うなら、このような考察をしていく時「そもそも絞り羽根の目的と役目って何???」との疑念に至れば、そこに光学硝子レンズのような「入射光の光の成分に対する何らかの処置」との狙いが存在しないのが明白です。何故なら、絞り羽根はどのオールドレンズの個体から取り外したとしても「ひたすらにメタリックな金属質そのままの仕上がり、或いはフッ素加工に拠る仕上げ」しか顕在せず、未だに漆黒のマットな黒色メッキ加工が施されている絞り羽根を観たことがありませんし、もっと言うなら透過していく/反射する入射光の光成分に対する影響を及ぼすが如く「遮蔽する光のカラー成分に見合うカラーリングでメッキ加工している絞り羽根すら、見たことがない」と言う「まるでメタリックなだけの世界なのが絞り羽根の表裏面」との結論に至るなら、そこには「入射光の遮蔽能力しか与えていない部位/構成パーツ」との道理が導き出されるのが自然ではないでしょぅか(汗)

このような気づきを与えてくれた先生は、まさに冒頭で散々解説してきた特許出願申請書内の記述です。つまりMax Berek氏自身が、当時手に入る光学硝子材の品質や性能諸元値に限界を感じていたことの表れと、今回認識しました(汗)

それこそがこの当時のErnst Leitzで初めて登場したダブルガウス型光学系に於ける、最高速レンズたる標準レンズだった点 (開放F値:F2) をも、その補強材料として裏を取ってくれる話になります(汗)

するとここから見えてくる次なる話は、この歪曲絞り羽根から再び水平の板状絞り羽根に戻った状態で製産された同型モデルの光学系は、必然的に再設計されているハズ・・との妄想がまた湧き上がります(汗)

ちょっとまだ水平の板状絞り羽根を採用している同型品を扱っていないので、何とも光学系の相違が「???」ですが、チャンスがあれば調べてみたいと思います(涙)

要は「絞り羽根の変遷として歪曲したのではなく、光学硝子レンズの課題面から歪曲せざるを得なかった」との捉え方なので(汗)、この後のモデルで普通一般的な水平な板状絞り羽根に戻ったのなら、それに実装している光学硝子レンズはデジタルノギスで計測すれば「何かが変わっている」と疑うのは、道理に適うと思うのです(笑)

詰まるところ、使う光学硝子材の性質が変化した結果、実装する絞り羽根のカタチが歪曲絞り羽根から以前の水平な板状に再び戻った・・と言う考察に到達しました!(汗)

・・一つを知れば、また次から次へとまたロマンが現れます!(笑)

このような疑念を抱くと、そこから透けて見えてくる話がもう一つ生まれます(笑)・・それは、その水平な板状絞り羽根を実装したタイプとは「例え同一モデルでも吐き出す描写性に変化が現れる」にしか至らないハズなので、なかなかこのロマンは考えるだけでメチャクチャ楽しい内容です!(笑)

その意味で「初期型だから絞り羽根が歪曲していた」との捉え方は、今後改めることにしました!(汗)

↑横方向から覗き込むと、こんな感じにモリモリと膨れ上がっているのが分かります(笑)

↑横方向から覗き込むと、こんな感じにモリモリと膨れ上がっているのが分かります(笑)

こういう金属材の重なり合いは、例えばまるで中世の騎士の甲冑のようにさえ見えてしまうから、眺めるだけでも当方は楽しいです!(笑)

どうでも良い話ですが、絞り羽根にプレッシングされている「キー (垂直上の金属棒)」のカタチすら、まるでこの当時の工業製品の性格を如実に表しており、何と「垂直な円柱状ではないダルマ型」なのがオモシロイです (当方はこういう小さな発見がとても楽しいのです)(笑)

↑光学系第2群の2枚貼り合わせレンズをネジ込んで、絞りユニットを固定しました。従ってようやくヒックリ返して後玉側方向から撮影できます(汗)

↑光学系第2群の2枚貼り合わせレンズをネジ込んで、絞りユニットを固定しました。従ってようやくヒックリ返して後玉側方向から撮影できます(汗)

赤色矢印で指し示しているとおり、既に第2群の光学硝子レンズがセットされているのが分かります。

また赤丸で囲ってボカシを入れているようにマーキングしてある数値は、この個体の製造番号下2桁を意味します。

ここからは完璧なオーバーホール/修理が完了したオールドレンズの写真になります。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。この個体は製造番号から「1936年製」なのが掴めています。

↑完璧なオーバーホール/修理が終わりました。この個体は製造番号から「1936年製」なのが掴めています。

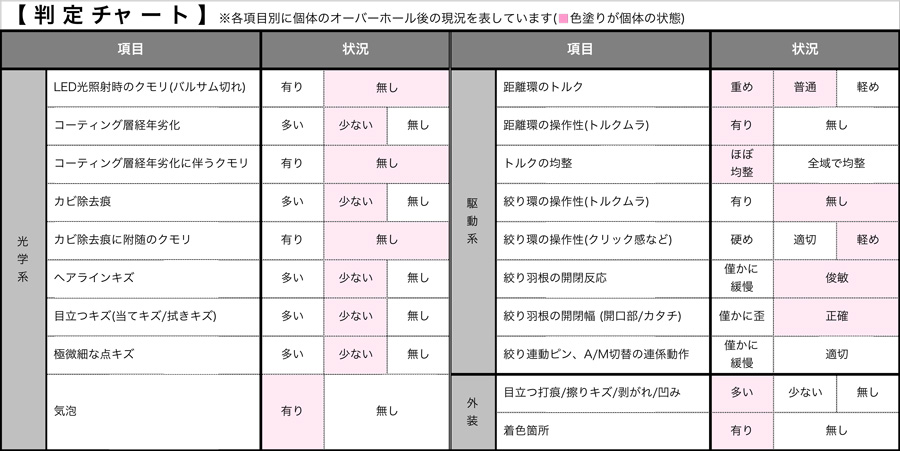

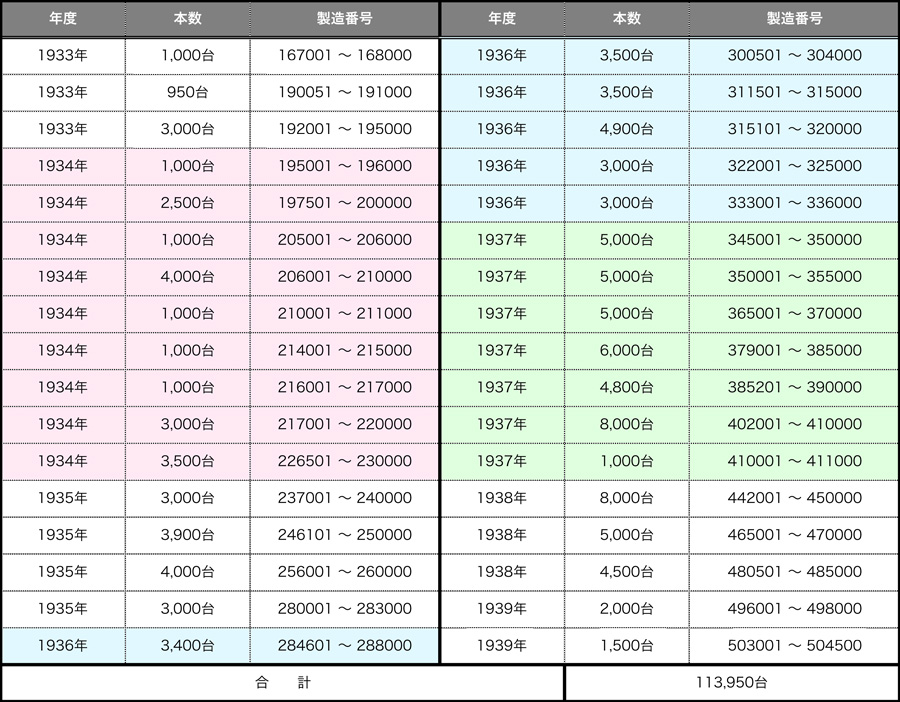

↑上の一覧は「Leica-puts-pocket-book」からの引用になり、今回扱った「Summar 5cm/f2」だけに限定した製産年度とその製造番号符番状況です。

↑上の一覧は「Leica-puts-pocket-book」からの引用になり、今回扱った「Summar 5cm/f2」だけに限定した製産年度とその製造番号符番状況です。

1933年から出荷が始まっていたのが分かりますし、終焉を迎えたのが1940年とネット上で解説されていますが、上の製造番号符番状況を見ると「1939年で終焉」なのが判明します(汗)

また総出荷台数が12万台以上と案内されますが、これら製造番号帯の製産数を合算すると「11万台少々」と僅かに少なめなのが分かります(汗) さらに圧倒的に集中製産していたのは色付した「1934年と1936年〜1937年」であり、これらの年で凡そ全体の半数を製産していたことが掴めます。

↑光学系内はオソロシイくらいスカッとクリアに戻りました!(笑)・・ハッキリ言って、極薄いクモリすら皆無です・・と言いたいのですが、実は後群側2枚貼り合わせレンズの第3群中心付近に「微かなインク成分に拠る化学反応の薄いクモリ」が除去できずに残っています。光学清掃を何回実施しても変化が認められないので、この後は酸化セリウムでの研磨しか残っていませんが、保護層しか蒸着していないモデルなので、このレベルなら可能な限りオリジナルを残したいとの思いから、敢えて手を加えていません(汗)・・申し訳ございません。

↑光学系内はオソロシイくらいスカッとクリアに戻りました!(笑)・・ハッキリ言って、極薄いクモリすら皆無です・・と言いたいのですが、実は後群側2枚貼り合わせレンズの第3群中心付近に「微かなインク成分に拠る化学反応の薄いクモリ」が除去できずに残っています。光学清掃を何回実施しても変化が認められないので、この後は酸化セリウムでの研磨しか残っていませんが、保護層しか蒸着していないモデルなので、このレベルなら可能な限りオリジナルを残したいとの思いから、敢えて手を加えていません(汗)・・申し訳ございません。

ポチポチと写っているのは「気泡」です。

◉ 気泡

光学硝子材精製時に、適正な高温度帯に一定時間到達し続け維持していたことを示す「証」と捉えていたので、当時の光学メーカーは正常品として「気泡」を含む個体を出荷していました (写真に影響なし)。

なお、ご覧のとおり (ご依頼者様しか分かりませんが)、当初バラす前時点にコバ端に白い浮きが斑に相当量で残っていたのも、当方の手で「最低限の反射防止黒色塗料を再着色した」結果真っ黒に戻っています(祝)

↑後群側もスカッとクリアですが、前述のとおり非常に薄いクモリが半円状に微かに残りますが、よほど根気を入れて凝視しなければ視認できません(笑)・・従って写真撮影には全く影響しません。

↑後群側もスカッとクリアですが、前述のとおり非常に薄いクモリが半円状に微かに残りますが、よほど根気を入れて凝視しなければ視認できません(笑)・・従って写真撮影には全く影響しません。

赤色矢印で指し示している箇所は、過去メンテナンス時に着色されていた「反射防止黒色塗料」を完全除去してあるので、ご覧のようにメタリックな製産時点を示すメッキ加工が戻っています。

↑12枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正六角形を維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。また前述のように「絞り環操作には敢えてトルクを与えて仕上げてある」為、しっかりした印象ながら、それでも軽めです(汗)

↑12枚の絞り羽根もキレイになり、絞り環共々確実に駆動しています。絞り羽根が閉じる際は「完璧に正六角形を維持」しながら閉じていきます (途中カタチが変わります)。また前述のように「絞り環操作には敢えてトルクを与えて仕上げてある」為、しっかりした印象ながら、それでも軽めです(汗)

ここからは鏡胴の写真になりますが、経年の使用感が僅かに感じられるものの当方にて筐体外装の「磨きいれ」を施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。「エイジング処理済」なのですぐに酸化/腐食/錆びが生じたりしません。

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

↑塗布したヘリコイドグリースは「黄褐色系グリース」を使い、当方独自のヌメヌメッとしたシットリ感漂う軽めのトルク感で、掴んでいる指の腹に極僅かにチカラを伝えるだけでピント面の前後微動が適うトルクに仕上げられており、抜群の操作性を実現しています(笑)

但し、この後解説しますが、当初の瑕疵内容の根拠/因果が判明した為、その影響が僅かに残り、距離環を回す際に「ツマミを掴んで回すとトルクムラが僅かに現れる箇所がある」瑕疵が現状でも残ります。

できれば距離環を丸ごと保持して回して頂くのがトルクムラを感じない操作性になり、扱いやすいと思います(汗)

↑当初バラす前時点は、沈胴筒が褐色に酸化/腐食/錆びていましたが、当方の手による『磨き入れ』によりご覧のように艶消しの黄金色に光彩を放つ、とても落ち着いた色合いに変わりました(汗)・・これはこれで、ちゃんと解説してあげれば「真鍮材/ブラス材」なのが分かり、このような黄金色の光彩は、むしろ落ち着き払っている佇まいの如く見え、それだけでも撫で愛でたくなります (当方だけの話ですが)(汗)

↑当初バラす前時点は、沈胴筒が褐色に酸化/腐食/錆びていましたが、当方の手による『磨き入れ』によりご覧のように艶消しの黄金色に光彩を放つ、とても落ち着いた色合いに変わりました(汗)・・これはこれで、ちゃんと解説してあげれば「真鍮材/ブラス材」なのが分かり、このような黄金色の光彩は、むしろ落ち着き払っている佇まいの如く見え、それだけでも撫で愛でたくなります (当方だけの話ですが)(汗)

なお上の写真は、付属品の純正フィルターを装着して撮影しています。

空転ヘリコイドの内側に貼られている不織布は、オリジナルであるのを確認しましたが、剥がれずに残り、且つ沈胴操作でも違和感を感じない仕上がりのまま組み上がっています。そもそも沈胴筒に「垂直を維持させる溝が切削されていないモデル」なので、沈胴筒スライド時の不安定感はそのまま同じです(笑)

↑ここから今回の個体で起きていた、オーバーホール/修理ご依頼内容たる「∞刻印位置でちゃんとツマミがロックして停止しない」或いは「∞刻印位置までそもそも回らない」など「???」な瑕疵内容について説明します。

↑ここから今回の個体で起きていた、オーバーホール/修理ご依頼内容たる「∞刻印位置でちゃんとツマミがロックして停止しない」或いは「∞刻印位置までそもそも回らない」など「???」な瑕疵内容について説明します。

先ずは上の写真赤色矢印で指し示している箇所の「製産時点の黒色マーキングライン」をご確認下さいませ。本来当初バラす前時点は、このマーキングが「基準▲マーカー」の近く、今回の個体で言えば指標値の「右側12.5刻印辺り」に来ているのが正常です。

↑反対側を撮影していますが、赤色矢印で指し示している箇所に一つ前で指し示しいていた「黒色ライン」が来ているのが本来の正しい位置であり、もちろんその組み上がりに至るのが適切なのです。

↑反対側を撮影していますが、赤色矢印で指し示している箇所に一つ前で指し示しいていた「黒色ライン」が来ているのが本来の正しい位置であり、もちろんその組み上がりに至るのが適切なのです。

ところがこの個体は同じ位置にすると (つまり上の写真赤色矢印が指し示している箇所になるよう組み上げると)、再び∞刻印位置まで距離環が回らなくなり、何等バラす前時点の瑕疵内容から改善しません(汗)

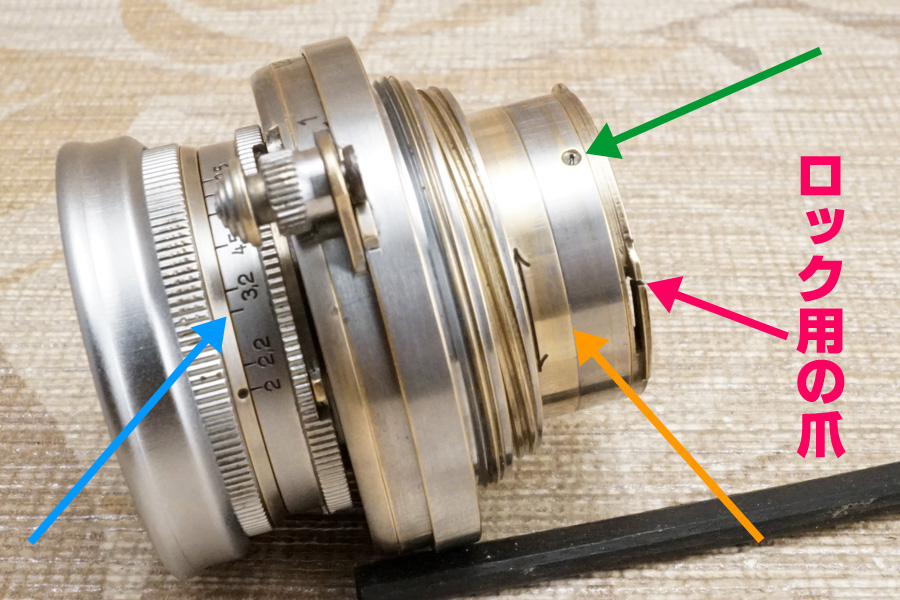

↑このモデルは沈胴筒モデルなので沈胴筒内部に、上の写真赤色矢印で指し示している箇所の「ロック用爪3個」が回ってロックされて初めて沈胴筒が固定できます。

↑このモデルは沈胴筒モデルなので沈胴筒内部に、上の写真赤色矢印で指し示している箇所の「ロック用爪3個」が回ってロックされて初めて沈胴筒が固定できます。

逆に言うなら、沈胴している時は (畳んで収納状態の時は)、これらロック用爪の位置は関係なくなるのでどの位置に回ってしまっても関係ありません。しかしその後に再び沈胴筒をスライドさせて引っ張り出し、爪をロックさせる時は「3つの爪の長さがそれぞれ個別に違うため、3箇所のうちの1箇所でしかロックできない」原理です。

これは製品設計そのものなので改善も変更も何もできません。物理的に不可能です。

実はここで上の写真の一部に真実の発見がありましたが (ワザと故意に矢印で指し示していません)(汗)、このロック用爪を格納する鏡胴側の格納筒 (光学系後群側と一緒にロック用爪を格納します) だけに刻まれているマーキングの数字が、今回の個体の製造番号の下2桁と違うのです!(驚)

すると「ロック用の爪の環 (リング/輪っか)」が、グリーン色の矢印で指し示している箇所のイモネジにより締め付け固定されますが、この位置は1箇所に決まっている為、一切変更できません (ちゃんと内部に下穴が開いているから変更できない)。

しかもこの「ロック用の爪環」はネジ込み式なので、イモネジ用の下穴を電気ドリルを使い改めて用意するにも、製産時点とは直進方向の位置か違う為 (ネジ山が螺旋状なので、新たにドレル切削して開けるイモネジ用の下穴の位置が、必然的にズレると言う意味)、下手に切削すると今度は真鍮材/ブラス材がその応力で撓ってしまいまた別の瑕疵が生じます(怖)

そもそも沈胴筒の固定を行う目的と役目なのが「ロック用爪」なので、その爪の固定位置を直進動方向で (ドリル切削などして) 変更すると言う所為は「結果的に光路長を逸脱していく話にしか至らない」と明言できます(怖)

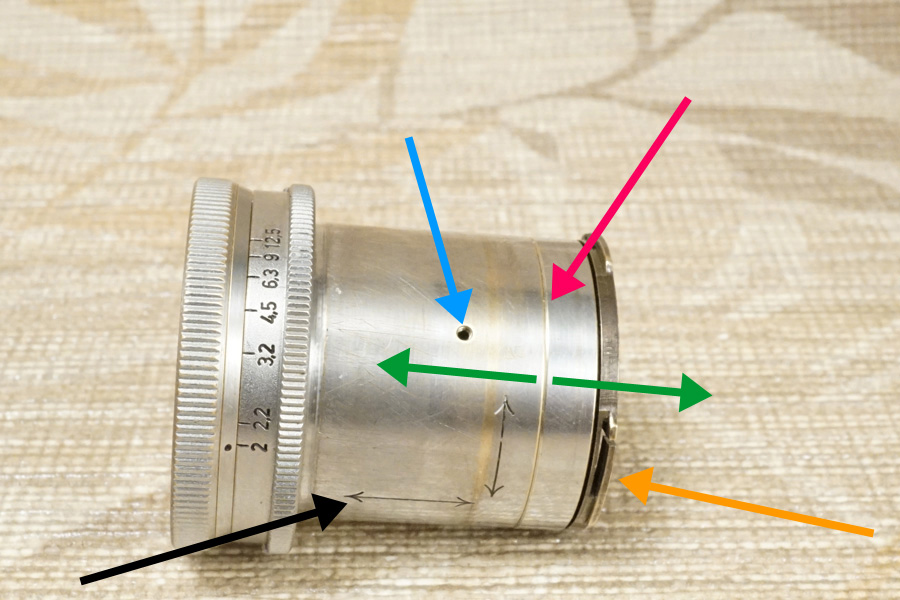

すると問題なのは、上の写真オレンジ色の矢印で指し示している箇所で密着している (境界になっている)「ロック用の爪格納筒を外す必要がある」ことに成らざるを得ません(汗)

なおブルー色の矢印で指し示している箇所には「絞り環に数値が刻印されていないラインが刻んである」ことから、このライン位置は「F2.9」の位置を表します (製産時に狭すぎて数値を刻印できなかった)。

要は刻印絞り値が「大陸絞り (ヨーロッパ絞りとも言う)」を採りますが、凡そ初期段階の製産品であることがこれから掴めます(汗)

・・歪曲絞り羽根のタイプの中でも、さらに稀少品です!(汗)

↑上の写真は以前扱った時の別個体からの転載写真です。オレンジ色の矢印の位置に「ロック用爪環」がネジ込まれるものの、1箇所で同じようにイモネジで締め付け固定されています (写真には写っていない)。

↑上の写真は以前扱った時の別個体からの転載写真です。オレンジ色の矢印の位置に「ロック用爪環」がネジ込まれるものの、1箇所で同じようにイモネジで締め付け固定されています (写真には写っていない)。

またブルー色の矢印で指し示している箇所にもイモネジ用の穴があり、この沈胴筒全周に3箇所均等配置で用意されます。実はこの3本のイモネジで締め付け固定しているのが「オレンジ色の矢印で指し示すロック用爪環を格納する格納筒」なので、このイモネジ3本を外して格納筒を抜き出し、向きを変えてあげれば全て適正位置に戻り、まるで正規の製品状態に組み上げられるのです(汗)

それはグリーン色の矢印で解説するように、この位置で2つに沈胴筒が分離することを意味しますが、残念ながら今回のこの個体は過去メンテナンス時に「格納筒が完全固着していて外せない」が為に、仕方なく∞刻印位置まで距離環が回らない状態で平気で仕上げてしまったと言う状況が浮かび上がりました!(驚)

ちなみに黒色矢印で指し示している箇所がスライド操作を説明する矢印刻印なので、その位置関係がご理解頂けると思います。

・・これらの調査から判明した今回の個体の状況は、次の説明になります(汗)

この個体は残念ながら「ロック用爪環と格納筒をニコイチで転用している個体」です(涙) もっと言うなら、距離環内部の「空転ヘリコイド」と直進キー環と言うパーツはまさにこの個体の製造番号を示すマーキングが残っており、オリジナルなのが判明しています。

すると見えてきたのは、沈胴筒をオリジナルのままに、ロック用爪環とその格納筒の2つを転用してきたが故に「空転ヘリコイドに刻まれている黒色ラインの位置が反転してしまった」としか考えようがありません(汗)

何故なら、空転ヘリコイドの位置を反転させるとご覧のようにまるで正常状態に組み上げられちゃんと普通に∞刻印位置まで距離環が回って、∞刻印と基準▲マーカーが合致するのです (もちろんちゃんと無限遠位置と最短撮影距離の1mを行ったり来たり普通に回せる)(汗)

逆に言うなら、例え転用してニコイチしたのだとしても、本来なら「ロック用の爪環と格納筒を1/3ズラして/回転させて、3本のイモネジで締め付け固定していれば何も問題なかった」のですが、格納筒をムリヤリ入れ込んだのか何なのか分かりませんが、固まってしまっているのでどうにもなりません。

・・単に1/3周分ズラせば正しくなるのに、本当に悔しいです(泣)

何かの理由でニコイチする必要が起きたのでしょうが、まさにマーキングの数値自体がこの個体の製造番号下2桁ではないので、転用されていることを物語っています・・残念です(涙)

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

↑当方所有RICOH製GXRにLMマウント規格のA12レンズユニットを装着し、ライブビューで無限遠位置の確認等行い、微調整の上仕上げています。その際使っているのは「Rayqual製変換リング (赤色矢印)」です。無限遠位置は「∞」刻印ピタリの位置でセットしています。

あくまでも当方での確認環境を明示しているに過ぎません。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

最終的にご報告すべき残ってしまった瑕疵内容は、空転ヘリコイドに付随する黒色ラインの位置が反転してしまった (背後に回ってしまった) ことと、合わせて沈胴筒に刻印されている操作を明示する矢印刻印、或いはもっと言うなら「絞り環の基準●マーカー位置」まで同時に向きが変わってしまったことを意味しています (絞り環の位置も含め変わっていると言う意味)(汗)

・・大変申し訳ございません!!!(涙)

これはロック用爪環の固定位置が1/3周分ズレている為、ロック時の爪の位置の相違から改善不可能です。前述のとおり固着している格納筒を抜ければ適正位置で3本のイモネジを締め付け固定できるのですが、如何せん「加熱処置」を数回試みても、或いは温度帯を高音域まで上げてもビクともせず、ムリに治具を使い回したりすると再び距離環を回す時のトルクムラが現れる為、その懸念を避けてこれ以上の改善を諦めました・・申し訳ございません。

《残ってしまった瑕疵内容》

❶ 沈胴筒のロック位置が1/3周分ズレてしまった

❷ 光学系内後群側第3群の一部に半円形上の薄い微かなクモリが残る

❸ 距離環の刻印距離指標値の一部に2本線の長大なキズが入ってしまった

❹ ツマミを使って距離環操作すると、当初のトルクムラが再び現れる

オーバーホール/修理ご依頼者様皆様に告知しているとおり、もしもお届けしたオールドレンズの仕上がり状況にご満足頂けない場合は、そのご納得頂けない要素に対して「ご納得頂ける分の金額をご請求金額より減額」下さいませ。

減額頂ける最大値/MAX額は「ご請求金額まで (つまり無償扱い)」とし、大変申し訳御座いませんが当方による弁償などは対応できません・・申し訳御座いません。

無限遠位置 (当初バラす前の位置に合致/ピタリ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済です。

被写界深度から捉えた時のこのモデルの無限遠位置を計算すると「焦点距離:50㎜、開放F値:f2.0、被写体までの距離:49m、許容錯乱円径:0.026㎜」とした時、その計算結果は「前方被写界深度:25m、後方被写界深度:∞m、被写界深度:∞m」の為、30m辺りのピント面を確認しつつ、以降後方の∞の状況 (特に計算値想定被写体の50m付近) をチェックしながら微調整し仕上げています。

・・一言に無限遠位置と述べてもいったいどの距離で検査したのかが不明瞭ですね(笑)

無限遠位置はピタリに合わせてあるので、ツマミのロックが入った位置で無限遠合焦するよう微調整しています。

また❷については前述のとおり、酸化セリウムを使えば完全に消せると思いますが、オリジナルの蒸着である保護層を剥がすので、その後の将来的な劣化は致命的に変わります (つまりその処置を施した場合、次にクモリが現れたらガラス研磨しか手がない)(怖)・・写真に一切影響を来さないので、敢えて残しています(汗)

❸は距離環のカバー環 (リング/輪っか) と「空転ヘリコイド」の封入環を外す際にチカラをいれた時、キズがついてしまいました・・申し訳ございません。

❹は当初の状態で「ツマミが極僅かに傾いていた」のもあり、実は❸の話でキズが付いた因果にも繋がっていますが (キズが付いて始めてツマミの傾きを認知した/ツマミの傾きで影響を受けていたのは距離指標値の部分です)、組み上げに際し「ツマミの傾きを垂直状に近くなるよう戻した」ものの、その影響から何処かで擦れているのかツマミを掴んで距離環を回すと、微かなトルクムラを掴んでいる指が感じ取りますし、ピント合わせ時に負荷がかかる違和感を覚えます(汗)・・申し訳ございません。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

↑当レンズによる最短撮影距離1m付近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。カメラボディ側オート・ホワイト・バランス設定はOFFです。

各絞り値での「被写界深度の変化」をご確認頂く為に、ワザと故意にピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に電球部分に合わせています。決して「前ピン」で撮っているワケではありませんし、光学系光学硝子レンズの格納位置や向きを間違えたりしている結果の描写でもありません (そんな事は組み立て工程の中で当然ながら判明します/簡易検査具で確認もして います)。またフード未装着なので場合によってはフレア気味だったりします。

↑さらに回してf値「f2.9」ての撮影です。ご覧のとおり、この絞り値でガラッと変化してコントラストがイキナシ増しています!(驚)

↑さらに回してf値「f2.9」ての撮影です。ご覧のとおり、この絞り値でガラッと変化してコントラストがイキナシ増しています!(驚)

2つ前の開放撮影時〜F2.2の写り具合を観ると、ピント面のエッジがしっかり確認でき、決して細い/繊細なだけのエッジ表現ではない、明確にピントのピーク/山を感じ取れる解像感として、開放、或いはその次でも十分に写真に残せているのが、当方には凄いと感じ取れます!

しかも画全体の印象として繊細感を伴い、特に中心域の端正な写りとは裏腹に周辺域へと進むに連れて、収差の影響が増していく様子は、確かに「クセ玉」の要素を持つとも受け取れますが、それを以てして安直に貶される身の上に甘んじるべき写りには、到底見えません!(怒)

・・もっと丁寧な解説に努めるべきと、本当に強く感じる描写性で、とても魅力的です!(涙)

或る意味、以下の実写のように「変化 (へんげ)」していく様子は、絞り環絞り値との関係性の中で、とても楽しく「一粒で二度美味しい」を超越して、三度美味しいと言わせてしまうほどに惹かれる写りです(汗)

・・本当に素晴らしいです!(嬉)

なお2つ前の開放撮影時〜F2.2の写りを観た時に「本当に微かに極々僅かなコントラスト低下が感じられる」点こそが、まさにノンコートたる由縁なので、シングルコーティングなりモノコーティングが施されていれば、このような僅かなコントラスト低下が起きていないとの妄想にも至ります(汗)

ところが (今回試していませんが) おそらく白黒写真撮影すれば、この僅かに低めの印象を覚えるカラー撮影とは打って変わって「ライトト〜ンで (明るめで) 芳醇な階調表現を魅せてくれる本当に素晴らしい白黒写真として残る」と、容易に推測できます(涙)

・・そうい言う意味での「三度美味しい」との指摘です(汗)

一方、ここから先の絞っていくF値の中では「むしろコントラスト飽和を招かずに粘っている写り (解像感を犠牲にして潰れていく写り)」には至りにくく、それこそが「開放F値:F2ながら、しっかり歪曲絞り羽根を装備して、回折現象を可能な限り回避しようと努力した光学設計概念の賜物」とさえ指摘できると、当方は感動でいっぱいです!(涙)

・・このようなモデルのオーバーホール/修理ご依頼、本当にありがとう御座いました!(涙)

↑f値「f9」です、そろそろ「回折現象」の影響が現れ始めて、解像度不足とコントラスト低下の傾向が少し増しています(汗)

↑f値「f9」です、そろそろ「回折現象」の影響が現れ始めて、解像度不足とコントラスト低下の傾向が少し増しています(汗)

◉ 回折現象

入射光は波動 (波長) なので光が直進する時に障害物 (ここでは絞り羽根) に遮られるとその背後に回り込む現象を指します。例えば、音が塀の向こう側に届くのも回折現象の影響です。

入射光が絞りユニットを通過する際、絞り羽根の背後 (裏面) に回り込んだ光が撮像素子まで届かなくなる為に解像度やコントラスト低下が発生し、眠い画質に堕ちてしまいます。この現象は、絞り径を小さくする(絞り値を大きくする)ほど顕著に表れる特性があります。

◉ 被写界深度

被写体にピントを合わせた部分の前後 (奥行き/手前方向) でギリギリ合焦しているように見える範囲 (ピントが鋭く感じる範囲) を指し、レンズの焦点距離と被写体との実距離、及び設定絞り値との関係で変化する。設定絞り値が小さい (少ない) ほど被写界深度は浅い (狭い) 範囲になり、大きくなるほど被写界深度は深く (広く) なる。

◉ 焦点移動

光学硝子レンズの設計や硝子材に於ける収差、特に球面収差の影響によりピント面の合焦位置から絞り値の変動 (絞り値の増大) に従い位置がズレていく事を指す。

今回のオーバーホール/修理ご依頼、誠にありがとう御座いました。本日日中にクロネコヤマト宅急便にて厳重梱包し、発送申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。