◎ Olympus (オリンパス光学) G.Zuiko Auto-S 40mm/f1.4(PEN-F/FT)

(以下掲載の写真はクリックすると拡大写真をご覧頂けます)

写真を閉じる際は、写真の外 (グレー部分) をクリックすれば閉じます

![]()

![]() 今回完璧なオーバーホールが終わって出品するモデルは、Olympus製標準

今回完璧なオーバーホールが終わって出品するモデルは、Olympus製標準

レンズ『G.Zuiko Auto-S 40mm/f1.4 (PEN-F)』です。

今回オーバーホール済でヤフオク! に出品するモデルは、1963年にオリンパスから発売された当時世界初だった唯一無二なハーフサイズ・システム一眼フィルムカメラ「OLYMPUS-PEN F」の標準レンズ『G.Zuiko Auto-S 40mm/f1.4 (PEN)』で、1965年に発売されています。

後の1966年に発売されたTTLナンバーシステムを装備してきたフィルムカメラ「PEN-FT」の登場により、従来のf値のみの絞り環に追加で「TTLナンバー (0〜4)」を装備したモデルも追加発売されます。従って、市場に流通する個体は「f値のみ」と「f値/TTL値」の2つのタイプが流通しています。

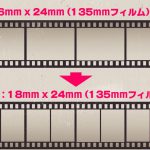

ハーフサイズとは、フィルム (135mmフィルム) のいわゆるライカ判フォーマット36mm x 24mmの半分のサイズで使ってしまう発想で、OLYMPUSでは「18mm x 24mm」としました (Canon/Konica同様、RICOHは17mm)。

ハーフサイズとは、フィルム (135mmフィルム) のいわゆるライカ判フォーマット36mm x 24mmの半分のサイズで使ってしまう発想で、OLYMPUSでは「18mm x 24mm」としました (Canon/Konica同様、RICOHは17mm)。

ちなみに、現在ライカ判フォーマットであるフィルムサイズは「フルサイズ」とも呼称していますね。

従って、フィルムカメラ側の発想としてフランジバックを短縮化するためにミラーを縦長位置で開閉する機構を開発し、同時にペンタプリズムからポロプリズムへと変更することで装着する交換レンズを中央から右側にオフセットした、当時としては斬新なフォルムのフィルムカメラが誕生したようです (右写真はPEN-FT)。

従って、フィルムカメラ側の発想としてフランジバックを短縮化するためにミラーを縦長位置で開閉する機構を開発し、同時にペンタプリズムからポロプリズムへと変更することで装着する交換レンズを中央から右側にオフセットした、当時としては斬新なフォルムのフィルムカメラが誕生したようです (右写真はPEN-FT)。

なおデジカメ一眼/ミラーレス一眼などで撮像素子が「APS-C」サイズのカメラボディに装着した場合35mm判換算で「1.4倍」になるので「焦点距離:56mm」になりますが、勘違いをしている方が時々居ますが、あくまでも画角は本来の焦点距離40mmのままで、その内側の (中心から) 焦点距離56mm分の領域が撮影時に記録されるので歪曲やパースペクティブなどはそのまま切り取られます (つまり56mmの画角に変化するワケではない/このモデルは1.5倍ではなく1.4倍です)。

上の写真はFlickriverで、このモデルの実写を検索した中から特徴的なものをピックアップしてみました。

上段左端から「円形ボケ・玉ボケ・背景ボケ・二線ボケ」で、下段左端に移って「立体感・ リアル感・被写界深度・動物毛」です。

(クリックすると撮影者投稿ページが別ページで表示されます)

このモデルの魅力は何といっても大変リアルに現場の雰囲気や臨場感を写し込んでしまう独特な描写性にあります。決して甘い画に堕ちずピント面の鋭さは相当なものですが、アウトフォーカス部の滲み方に独特なクセがあるのか、ミョ〜なリアル感や立体感を伴う写真に溜息が出ます。

欲を言えば、被写体の素材感や材質感を写し込む質感表現能力がもう少し出ていれば文句の付けようがない画造りだったと思いますが、それでもこのコンパクトな筐体からは想像できない素晴らしい画を吐き出してくれます。しかも最短撮影距離35cmと寄ることができるので、後の時代に流行った擬似的なマクロブームの先取りにも実はなっていたと考えます。

円形ボケはエッジがすぐに破綻していくので、明確な輪郭を維持できずに口径食の影響も伴い真円にもなりにくくシャボン玉ボケは難しそうです。ボケ味としても背景に気を遣うシ〜ンがあったりしますし二線ボケの傾向も否めません (上段4枚)。しかし、それでも有り余る魅力が下段の写真で、立体感やリアル感はこのモデルで撮影された写真だとは想像もできない素晴らしい描写性を持っています。

正直、見直したと言うか、ちょっと惚れ込んだと言うか、是非ともレパートリーに追加したいと思います。

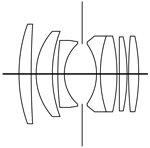

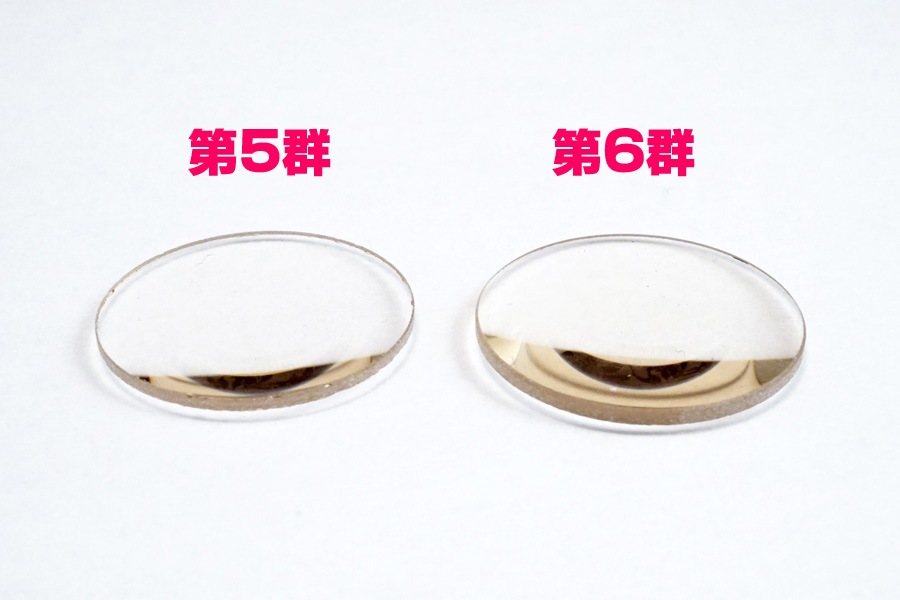

光学系は6群7枚のウルトロン型構成ですが、一般的なウルトロン型構成のオールドレンズと比較しても光学系第2群の曲率が高く、コンパクト化に拘ったが故の設計だと考えられます。また第5群〜第6群に「ランタン材」を含有させるなど屈折率の向上にも配慮した設計で小さいながらも妥協せず描写特性を追求したことが窺えます。

光学系は6群7枚のウルトロン型構成ですが、一般的なウルトロン型構成のオールドレンズと比較しても光学系第2群の曲率が高く、コンパクト化に拘ったが故の設計だと考えられます。また第5群〜第6群に「ランタン材」を含有させるなど屈折率の向上にも配慮した設計で小さいながらも妥協せず描写特性を追求したことが窺えます。

右構成図は今回のオーバーホールで完全解体した際、光学系清掃時に光学硝子を当方の手でデジタルノギスを使って逐一計測しトレースした構成図です。

![]()

オーバーホールのため解体した後、組み立てていく工程写真を解説を交え掲載していきます。すべて解体したパーツの全景写真です。

↑ここからは解体したパーツを使って実際に組み立てていく工程に入ります。

↑ここからは解体したパーツを使って実際に組み立てていく工程に入ります。

前回オーバーホールした時の個体には「TTLナンバー」刻印がありましたが、今回の個体には無いので1965年発売当時の (初めの頃の) 生産タイプになります (後にTTLナンバー付に変わります)。

外見からは「TTLナンバーの有無」しか相違がありませんが、バラしてみると内部構造は一部異なっており、当時のOLYMPUSが発売後急きょ設計を見直していたことが判明しました。

それもそのハズで、今回の個体は「組み立て手順」そのものが違いハッキリ言って調整に関して配慮が足りなかった設計だと言わざるを得ません。

● 絞り羽根開閉幅の調整

組み上げ完了後の再調整に際し再び解体しないと調整ができない

● 距離環のトルク調整

それが影響しヘリコイドのトルク調整にも解体が必要

この2点の調整に関してオーバーホール完了後の実写確認で適正であることを確認する必要がありますが、特に「絞り羽根の開閉幅」は生産当時でも出荷前の検査が必要でしたから相当に問題になったのではないかと推測します。そのような推測になる理由は、単なる組み立て手順の変更だけではなく、構成パーツの設計そのものを変更してきたからであり、これにはコストはもちろん時間も相応に必要だったことから慌てて変更したことが窺えます。

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。このモデルではヘリコイド (オス側) が 独立しているので別に存在します。

↑絞りユニットや光学系前後群を格納する鏡筒です。このモデルではヘリコイド (オス側) が 独立しているので別に存在します。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある) その「キー」に役目が備わっています (必ず2種類の役目がある)。製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

絞り羽根には表裏に「キー」と言う金属製突起棒が打ち込まれており (オールドレンズの中にはキーではなく穴が空いている場合や羽根の場合もある) その「キー」に役目が備わっています (必ず2種類の役目がある)。製産時点でこの「キー」は垂直状態で打ち込まれています。

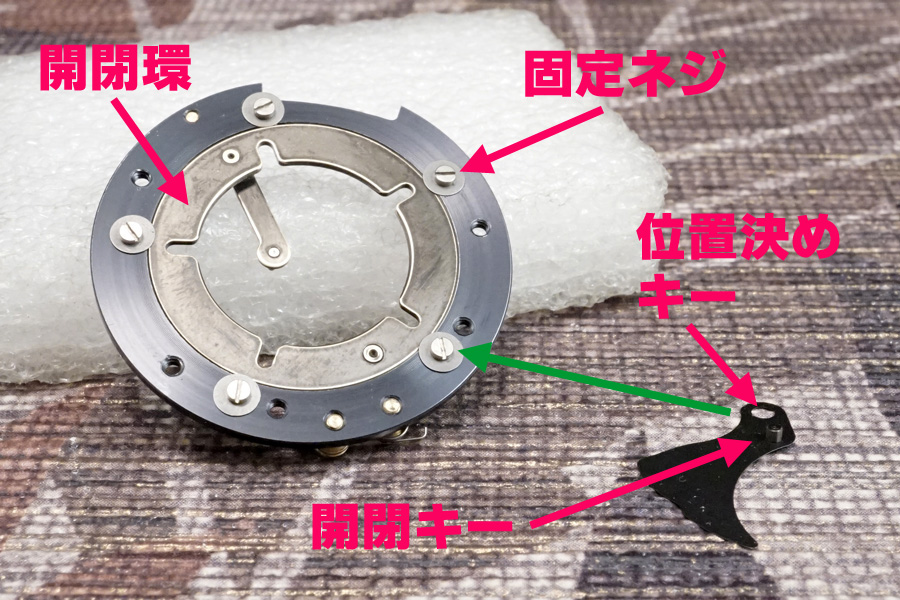

◉ 位置決めキー

「位置決め環」に刺さり絞り羽根の格納位置 (軸として機能する位置) を決めている役目のキー

◉ 開閉キー

「開閉環」に刺さり絞り環操作に連動して絞り羽根の角度を変化させる役目のキー

◉ 位置決め環

絞り羽根の格納位置を確定させる「位置決めキー」が刺さる環 (リング/輪っか)

◉ 開閉環

絞り羽根の開閉角度を制御するために絞り環操作と連動して同時に回転する環

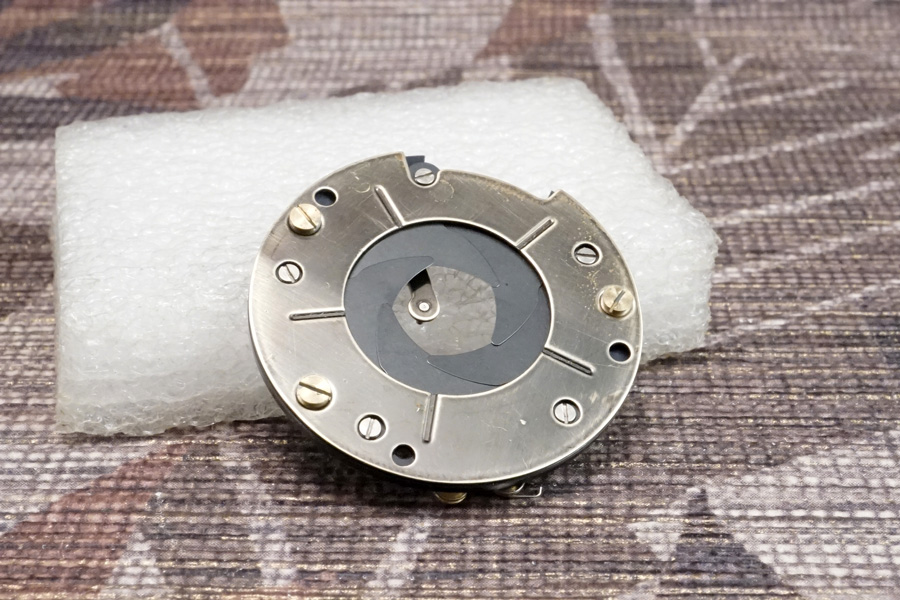

↑鏡筒の最深部に配置される「絞りユニット」のベース環 (リング/輪っか) です。ほとんどの 構成パーツを取り外しています。

↑鏡筒の最深部に配置される「絞りユニット」のベース環 (リング/輪っか) です。ほとんどの 構成パーツを取り外しています。

↑絞り環操作に伴い絞り羽根の角度を変更する「開閉環」を固定ネジを使ってセットします。

↑絞り環操作に伴い絞り羽根の角度を変更する「開閉環」を固定ネジを使ってセットします。

絞り羽根には必ず「位置決めキー」と「開閉キー」の2つの「キー」と言う部位があります。

- 位置決めキー

絞り羽根が刺さり「軸」となる場所を確定させている役目のキー - 開閉キー

軸を基点として絞り値に見合う角度で絞り羽根を開閉させる役目のキー

上の写真をご覧頂くと「開閉環」が5個の固定ネジで均等に締め付け固定されているのがお分かり頂けると思います。絞り羽根のキーは一方は「金属製の突起棒」で「開閉キー」ですが、もう一方は単なる「穴」になっており「位置決めキー」の役目です。

ここがこのモデルでの「製品としての性格を表す」最大のポイントです。

本来当時のOLYMPUS製オールドレンズは筐体サイズが他社光学メーカー品と比較しても最もコンパクト化が進んでいますが、その中にあって今回のモデルは「さらにコンパクト化する」ことに拘った設計だったことが、ここで判明します。

絞り羽根の「位置決めキー」を単なる「穴」にしてしまい、何と開閉環をとめたネジ頭に被せることで代用してしまうと言う発想です (グリーンの矢印と赤色矢印)。こんなオールドレンズは初めて見ました・・と言うか「固定ネジ=キーの受け」と言う発想が凄いです。

何が凄いのかと言えば「絞り羽根の開閉が一切狂わない」と言う自信の表れだからです。開閉環を固定している固定ネジがほんの僅かでもズレたら、絞り羽根はその抵抗の影響を受けて 正しく開閉しなくなります。つまり固定ネジのネジ穴にはマチが一切無くキッチリと締め付けでき、さらに絞り羽根の「穴」は必要最低限のマチしか存在せず、必ず規定の動き (開閉角度) になると言う「確証/保証」があるからできる設計であり、これは当時は日本人にしか発想し得ない設計だったのではないでしょうか・・。

結果としてこのモデルは従来モデル同様の絞りユニット「厚み」を維持しており、それは即ち「光学系空間を最大限に有効活用 (設計) できる」ことになります。つまり筐体サイズの更なるコンパクト化と同時に光学系の性能諸元値を追求してしまった一挙両得の設計思想ですね。

↑絞り羽根をセットした後に被せるメクラ環を組み付けました。絞り羽根は基本的にただ刺さっているだけなので、ひっくり返すと外れてしまいますからカバーが必要なワケです。

↑絞り羽根をセットした後に被せるメクラ環を組み付けました。絞り羽根は基本的にただ刺さっているだけなので、ひっくり返すと外れてしまいますからカバーが必要なワケです。

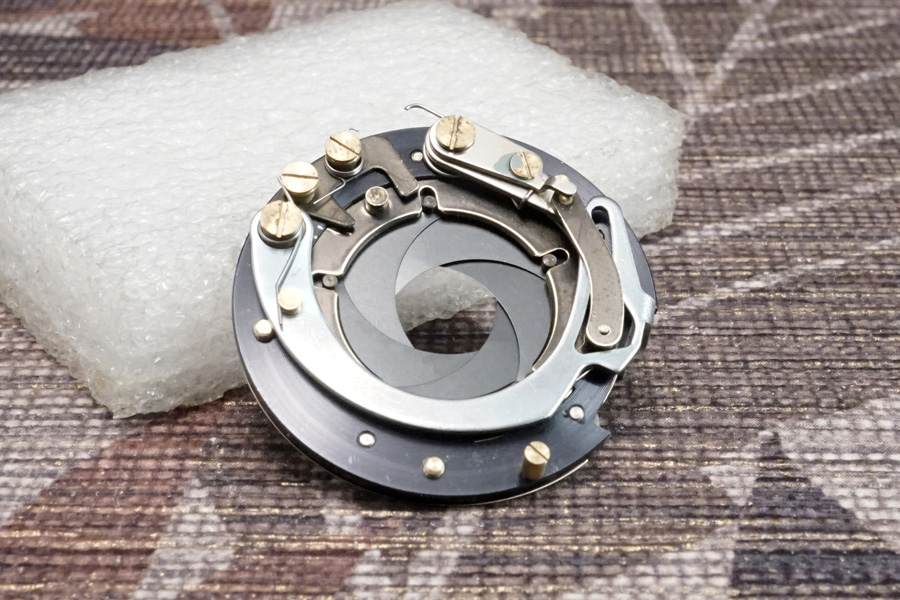

↑外していた制御系のパーツも個別に「磨き研磨」してから組み付けます。

↑外していた制御系のパーツも個別に「磨き研磨」してから組み付けます。

↑数多くの制御系パーツを配置しながらもご覧のような薄さを実現しています。

↑数多くの制御系パーツを配置しながらもご覧のような薄さを実現しています。

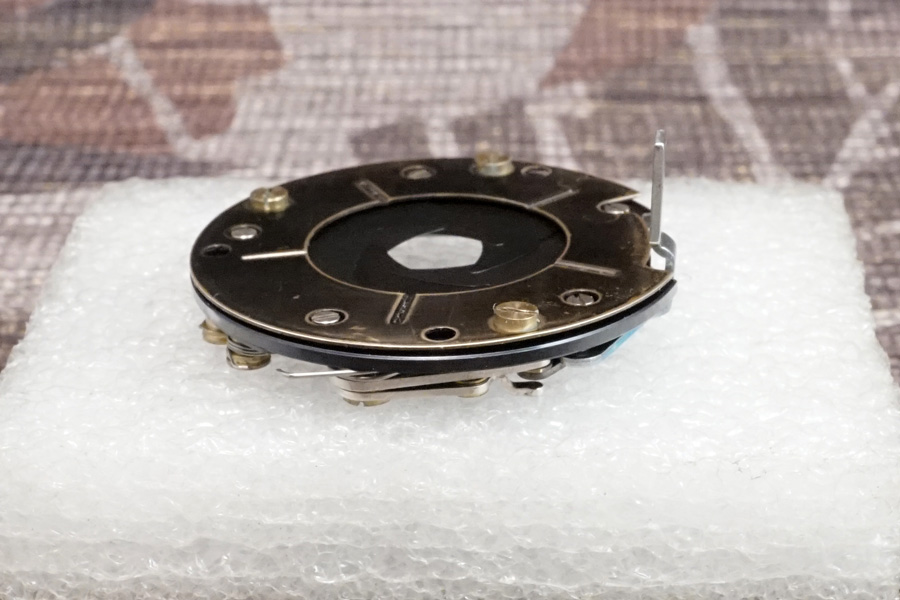

↑実際に完成した絞りユニットを鏡筒最深部にセットするとこんな感じです。絞りユニットが如何に薄いのかお分かり頂けると思いますが、この上に光学系前群が格納されるワケです。

↑実際に完成した絞りユニットを鏡筒最深部にセットするとこんな感じです。絞りユニットが如何に薄いのかお分かり頂けると思いますが、この上に光学系前群が格納されるワケです。

ところが驚いたことに、このモデルは絞りユニットが一切鏡筒に固定されない設計を採っています。つまり絞りユニットは単に鏡筒最深部に填っているだけですから、もしも組付けなどが適正ではなかった場合ガタつきが発生する原因にもなります。

↑ここからの工程がこの後に登場する「TTLナンバー付」タイプとの相違になります。絞り環が前玉側に配置されているのは同じなのですが、後の「TTLナンバー付」は「絞り環機構部」は最後にセットできました。ところが今回のタイプではそれができません・・。

↑ここからの工程がこの後に登場する「TTLナンバー付」タイプとの相違になります。絞り環が前玉側に配置されているのは同じなのですが、後の「TTLナンバー付」は「絞り環機構部」は最後にセットできました。ところが今回のタイプではそれができません・・。

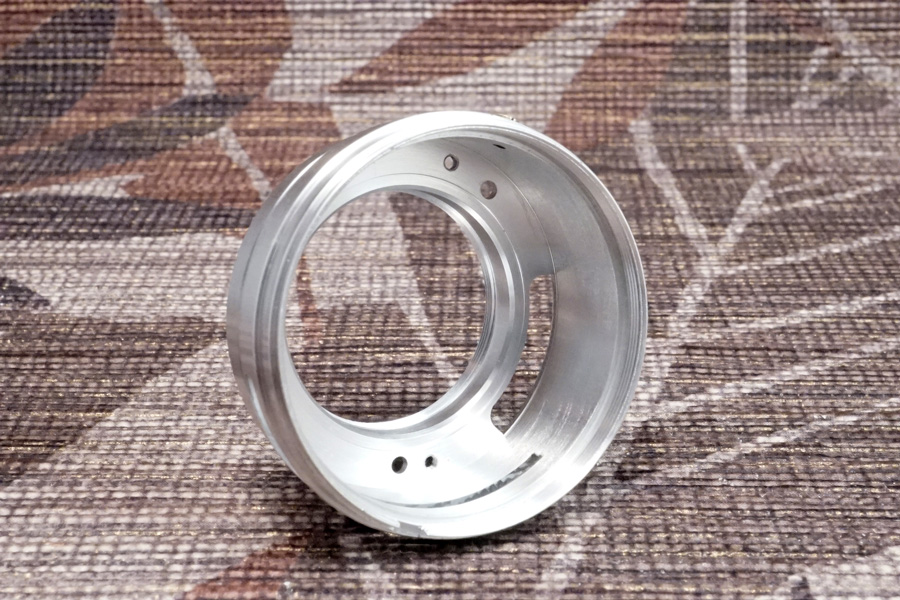

↑この工程から既に前回の組み立て手順とは違っています。上の写真は距離環やマウント部を組み付けるための基台を撮っています。

↑この工程から既に前回の組み立て手順とは違っています。上の写真は距離環やマウント部を組み付けるための基台を撮っています。

↑真鍮製のヘリコイド (メス側) を無限遠位置のアタリを付けた場所までネジ込みます。最後までネジ込んでしまうと無限遠が出ません (合焦しません)。

↑真鍮製のヘリコイド (メス側) を無限遠位置のアタリを付けた場所までネジ込みます。最後までネジ込んでしまうと無限遠が出ません (合焦しません)。

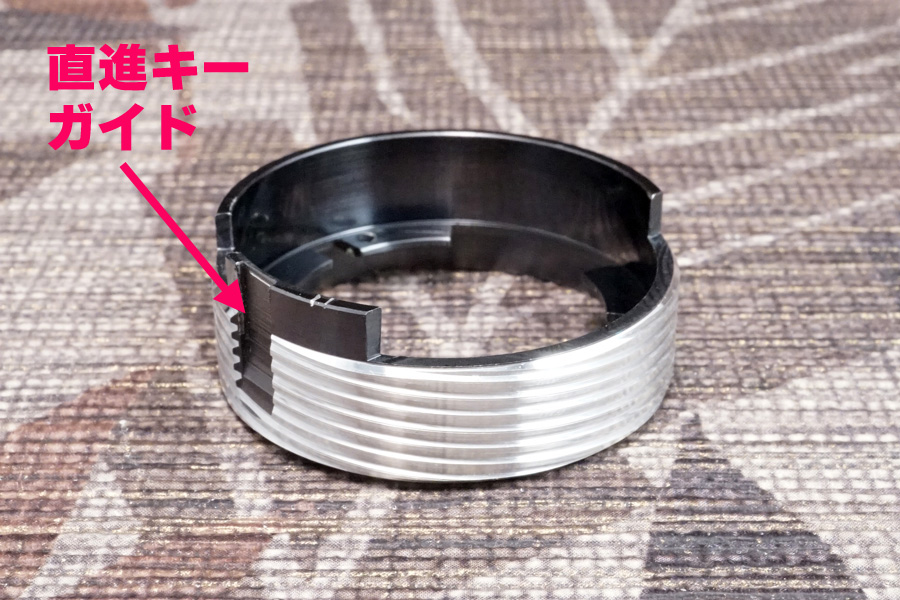

↑ヘリコイド (オス側) です。ネジ山には1箇所「直進キーガイド」が用意されており、そこに「直進キー」が刺さってスライドします。

↑ヘリコイド (オス側) です。ネジ山には1箇所「直進キーガイド」が用意されており、そこに「直進キー」が刺さってスライドします。

↑ヘリコイド (オスメス) を組む前に先に光学系前後群を組み付けてしまいます。

↑ヘリコイド (オスメス) を組む前に先に光学系前後群を組み付けてしまいます。

上の写真は第5群〜第6群の硝子レンズを並べて撮影しましたが、ご覧のとおり「薄く茶褐色化」しています。写真では非常に薄い色合いに見えますが実物は相応な色合いで、且つ実際に重ね合わせると光学系内が薄く茶褐色に見えます。

このように光学硝子材が茶色く変色することを「黄変化 (ブラウニング現象)」と言いますが、有名な素材では「酸化トリウム」を光学硝子材に含有させている、俗に言う「放射能レンズ (アトムレンズ)」があります。屈折率を20%代まで向上できることを期待して1948年に開発され超低分散光学硝子に10%〜30%含有させたのが始まりですが、放出する放射線の半減期の長さや経年に拠る化学反応で「赤褐色化」することから1973年頃には使用を止め、放射線を放出しない代用素材「ランタン材 (ランタノイド)」に変更しています (屈折率の向上は10%代に留まる)。

従って「ランタン材 (ランタノイド)」は放射性同位体ではなく (既に安定している) 放射線は 放出していませんが、化学反応から経年に拠る「黄変化 (ブラウニング現象)」が進行します。

ネット上を見ていると何でもかんでも光学系内が「茶褐色化」している場合に「放射能レンズ (アトムレンズ)」だと騒ぐ人が居ますが(笑)、光学硝子材に「酸化トリウム」含有の場合は経年で「赤褐色化 (赤っぽい茶色)」になります。一方「ランタン材」の場合は「茶褐色化」なのでよ〜く観察すると色合いが異なるのですが、UV光の照射により「黄変化 (ブラウニング現象)」を改善できます。しかしコーティング層の変色 (いわゆるコーティング焼け) はUV光を照射しても一切改善できないので、上の写真のとおり完全な無色透明には戻せません。

ところが、この時点で前回の「TTLナンバー付」タイプとはコーティング層の光彩自体が異なることに気がつきました。今回の個体が完全なモノコーティングであることが分かりますが、もちろん後に登場した「TTLナンバー付」タイプもモノコーティングです (2色の光彩があるからと言ってマルチコーティングと捉えるのは誤り)。

ところが、この時点で前回の「TTLナンバー付」タイプとはコーティング層の光彩自体が異なることに気がつきました。今回の個体が完全なモノコーティングであることが分かりますが、もちろん後に登場した「TTLナンバー付」タイプもモノコーティングです (2色の光彩があるからと言ってマルチコーティングと捉えるのは誤り)。

しかし、現実的に角度によって放つ光彩に「パープル」が追加されているとすれば、同じモノコーティングながらも光学系に何かしらの変更を施したことは間違いありません (おそらく解像度の向上を狙った変更ではないかと推測します)。

↑光学系後群も組み付けてしまいます。後群側にはコーティング層変更はありません。

↑光学系後群も組み付けてしまいます。後群側にはコーティング層変更はありません。

↑さて、ここが今回のタイプの最大のポイントになります。後から絞り環を組み付けることができないのです。ここで先に絞り環をセットしてしまえば良いだけですが、単なる組み立ての手順変更だけではありません。

↑さて、ここが今回のタイプの最大のポイントになります。後から絞り環を組み付けることができないのです。ここで先に絞り環をセットしてしまえば良いだけですが、単なる組み立ての手順変更だけではありません。

この絞り環の下部には「絞り羽根開閉幅調整機能」が備わっています。つまり完璧に最後まで組み上げてから実写確認で絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) と絞り環絞り値との整合性をチェックした時、もしも適正値ではなかった場合に再びここまでバラさなければ再調整ができないのです。

これは相当厄介な話でヘリコイド (オス側) まで取り外す必要があるからです (つまり本格的にバラさないと再調整できない設計)。これは相当現場 (生産工場側) からクレームが発生したのではないかと推察します。どうしてこのような設計のまま量産化に進んでしまったのか理解できません。

↑鏡筒にヘリコイド (オス側) を組み付けます。このヘリコイド (オス側) がセットされた時点で絞り環は外れなくなりますから、前述のとおり絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) を再調整したいと考えただけで、再び一つ前までバラす必要が発生するので、とても効率のよい組み立て工程 (設計) とは言えません。

↑鏡筒にヘリコイド (オス側) を組み付けます。このヘリコイド (オス側) がセットされた時点で絞り環は外れなくなりますから、前述のとおり絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) を再調整したいと考えただけで、再び一つ前までバラす必要が発生するので、とても効率のよい組み立て工程 (設計) とは言えません。

↑ここでようやくヘリコイド (オス側) を無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルでは全部で5箇所のネジ込み位置があるので、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑ここでようやくヘリコイド (オス側) を無限遠位置のアタリを付けた正しいポジションでネジ込みます。このモデルでは全部で5箇所のネジ込み位置があるので、さすがにここをミスると最後に無限遠が出ず (合焦せず) 再びバラしてここまで戻るハメに陥ります。

↑マウント部内部の各連動系・連係系パーツを取り外して当方による「磨き研磨」を終わらせた状態で撮影しています。

↑マウント部内部の各連動系・連係系パーツを取り外して当方による「磨き研磨」を終わらせた状態で撮影しています。

↑取り外していた各連動系・連係系パーツも個別に「磨き研磨」を施しセットします。マウント部にはマウント時のロック解除ボタンと絞り込み測光用ボタン (プレビューレバー) が備わっています。

↑取り外していた各連動系・連係系パーツも個別に「磨き研磨」を施しセットします。マウント部にはマウント時のロック解除ボタンと絞り込み測光用ボタン (プレビューレバー) が備わっています。

コンパクトさを追求した結果、OLYMPUS製オールドレンズの中で最も神経質な調整を必要とするマウント部の設計です。特に絞り込みボタンの押し込みに伴い駆動する「絞り込みレバー機構」の調整が大変厄介で、当初バラす前のチェック時点で絞り羽根の動きが緩慢だった原因もこの箇所の問題でした。

内部に「捻りバネ (2本)」が附随しその調整如何で絞り込みレバー機構が駆動しますが、一方絞りユニットからの連動レバーとのチカラのバランスも考慮しなければならず相当なスキルを要します。このモデルに於ける絞り羽根開閉に不具合が生じている個体の原因箇所は全てここに一極集中するので、これを改善できる人はちょっと少ないのかも知れません。もちろんデジカメ一眼/ミラーレス一眼にマウントアダプタ経由装着するなら自動絞りは機能しませんから関係ないお話です。

前回に続き今回の個体もフィルムカメラ「PEN-FT」に装着すると撮影後の絞り羽根の戻りが緩慢だったので、このモデル (焦点距離:40mm) だけに発生する経年劣化に伴う問題なのかも知れません (つまりマウント部内部の捻りバネが限界に来ている)。

↑完成したマウント部を基台にセットします。この後は無限遠位置確認・光軸確認・絞り羽根開閉幅の確認 (解説:無限遠位置確認・光軸確認・絞り羽根開閉幅確認についてで解説しています) をそれぞれ執り行い、最後にフィルター枠とレンズ銘板をセットすれば完成です。

↑完成したマウント部を基台にセットします。この後は無限遠位置確認・光軸確認・絞り羽根開閉幅の確認 (解説:無限遠位置確認・光軸確認・絞り羽根開閉幅確認についてで解説しています) をそれぞれ執り行い、最後にフィルター枠とレンズ銘板をセットすれば完成です。

ここからはオーバーホールが完了したオールドレンズの写真になります。

↑一見すると「TTLナンバー付」タイプと同じように見えましたが、一部パーツに設計に問題を抱えていることから今回のオーバーホールでも一度組み上げてからの実写確認で絞り羽根の開閉幅を再調整しています (つまり再びバラして調整しました)。

↑一見すると「TTLナンバー付」タイプと同じように見えましたが、一部パーツに設計に問題を抱えていることから今回のオーバーホールでも一度組み上げてからの実写確認で絞り羽根の開閉幅を再調整しています (つまり再びバラして調整しました)。

ハッキリ言って次回の調達は「TTLナンバー付のみ限定」にしたいと言うのが正直な感想です (それほど厄介です)。

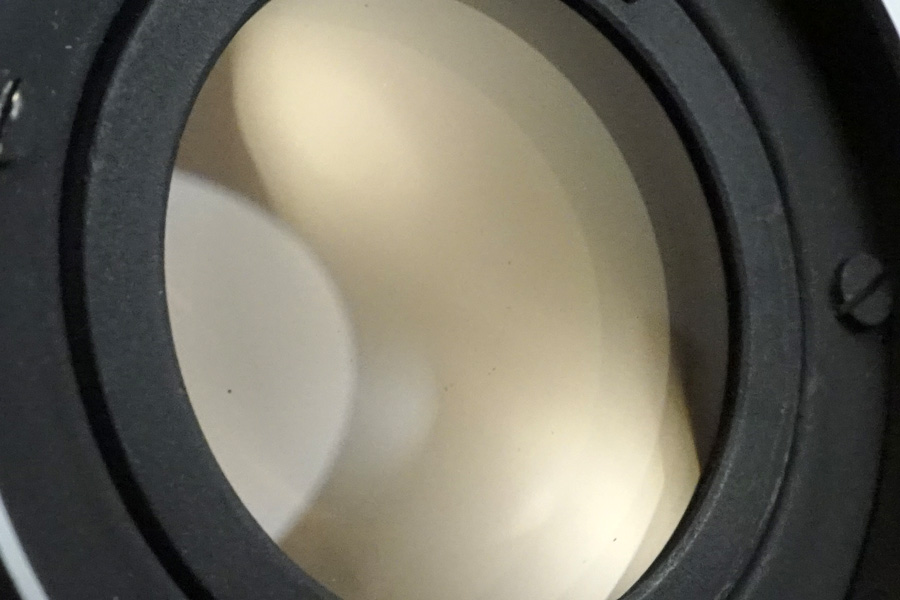

↑今回の個体も光学系内の透明度が非常に高い状態を維持しています。残念ながら光学系第2群の外周附近に1箇所「当てキズ」と考えられる2mm長のキズがありますが、写真には影響しません。

↑今回の個体も光学系内の透明度が非常に高い状態を維持しています。残念ながら光学系第2群の外周附近に1箇所「当てキズ」と考えられる2mm長のキズがありますが、写真には影響しません。

↑上の写真 (4枚) は、光学系前群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。4枚目は「第2群外周附近のキズ」を拡大撮影しています。

↑上の写真 (4枚) は、光学系前群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。4枚目は「第2群外周附近のキズ」を拡大撮影しています。

↑後群側も大変透明度が高い状態をキープしています。後玉に経年に拠るCO2溶解やカビ除去痕が僅かに残っています (点キズ)。

↑後群側も大変透明度が高い状態をキープしています。後玉に経年に拠るCO2溶解やカビ除去痕が僅かに残っています (点キズ)。

↑上の写真 (3枚) は、光学系後群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

↑上の写真 (3枚) は、光学系後群のキズの状態を拡大撮影しています。すべて極微細な点キズを撮っていますが微細すぎて全部写りませんでした。

【光学系の状態】(順光目視で様々な角度から確認)

・コーティング劣化/カビ除去痕等極微細な点キズ:

(経年のCO2溶解に拠るコーティング層点状腐食)

前群内:12点、目立つ点キズ:8点

後群内:14点、目立つ点キズ:9点

・コーティング層の経年劣化:前後群あり

・カビ除去痕:あり、カビ:なし

・ヘアラインキズ:あり

・バルサム切れ:無し (貼り合わせレンズあり)

・深く目立つ当てキズ/擦りキズ:あり

・光源透過の汚れ/クモリ (カビ除去痕除く):皆無

・その他:光学系内は微細な塵や埃が侵入しているように見えますが実際はカビ除去痕としての極微細な点キズです (清掃しても除去できません)。

・第2群表面の外周附近に2mm長のキズが1点ありますが写真には影響しません。

・光学系内の透明度が非常に高い個体です。

・いずれも全て実写確認で写真への影響ありません。

↑絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) の再調整で再びバラして組み直しましたが、5枚の絞り羽根もキレイになり絞り環共々確実に駆動しています。

↑絞り羽根の開閉幅 (開口部/入射光量) の再調整で再びバラして組み直しましたが、5枚の絞り羽根もキレイになり絞り環共々確実に駆動しています。

ここからは鏡胴の写真になりますが経年の使用感を僅かに感じる個体です。当方による「磨きいれ」を筐体外装に施したので大変落ち着いた美しい仕上がりになっています。

↑【操作系の状態】(所有マウントアダプタにて確認)

↑【操作系の状態】(所有マウントアダプタにて確認)

・ヘリコイドグリースは「粘性:中程度と軽め」を使い分けて塗布しています。距離環や絞り環の操作はとても滑らかになりました。

・距離環を回すトルク感は人によっては「普通」或いは「軽め」に感じ、滑らかでトルクは全域に渡り「ほぼ均一」です。

・ピント合わせの際は極軽いチカラで微妙な操作ができるので操作性は非常に高いです。

・距離環を回すと一部にヘリコイドネジ山が擦れる感触を感じる箇所があります。

・距離環距離指標値の0.5m前後で極僅かにトルクムラを感じる場合があります (特に鏡筒収納時にかんじることがあります)。ヘリコイドネジ山のどの部分が摩耗しているのか検査設備が無い為改善できません (クレーム対象としません)。

【外観の状態】(整備前後拘わらず経年相応の中古)

・距離環や絞り環、鏡胴には経年使用に伴う擦れやキズ、剥がれ、凹みなどありますが、経年のワリにオールドレンズとしては「超美品」の当方判定になっています (一部当方で着色箇所がありますが使用しているうちに剥がれてきます)。

↑今回の個体は光学系の透明度が素晴らしく (極微細な点キズはある)、距離環を回すトルク感も当方にしては上出来な仕上がりで組み上がっています。もちろん無限遠位置 (当初バラす前の位置に合致/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/

↑今回の個体は光学系の透明度が素晴らしく (極微細な点キズはある)、距離環を回すトルク感も当方にしては上出来な仕上がりで組み上がっています。もちろん無限遠位置 (当初バラす前の位置に合致/僅かなオーバーインフ状態)、光軸 (偏心含む) 確認や絞り羽根の開閉幅 (開口部/

入射光量) と絞り環絞り値との整合性を簡易検査具で確認済ですしフィルムカメラに装着した場合のマウント面絞り連動レバー動作に伴う絞り羽根開閉の挙動もチェック済です。距離環を回すトルク感も「全域に渡りほぼ均一」でトルクは「普通或いは軽め」に仕上げておりピント合わせもし易く調整しています。

当方所有マウントアダプタ (八仙堂) に装着した時マウント部の装着感も適正でガタつきも無く指標値がちゃんと真上に来ます。何よりもPEN-F用オールドレンズの「筐体サイズ径」に併せて設計されていることが嬉しいですね。一体感がありこれだけでもコンパクト感がさらに強調されます。

以下の写真をクリックするとamazonの販売ページが別ページで表示されます。マウントアダプタをお持ちでない方はご検討下さいませ (今回のヤフオク! 出品内容には含まれません/附属していません)。

↑当レンズによる最短撮影距離35cm附近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。

↑当レンズによる最短撮影距離35cm附近での開放実写です。ピントはミニカーの手前側ヘッドライトの本当に「球部分」にしかピントが合っていません (このミニカーはラジコンカーなのでヘッドライトが点灯します)。